第13课 东汉的兴衰 2024-2025学年人教2024版七年级上册历史教学同步课件

文档属性

| 名称 | 第13课 东汉的兴衰 2024-2025学年人教2024版七年级上册历史教学同步课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 62.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

第13课 东汉的兴衰

第三单元 秦汉时期:统一多民族封建国家的建立和巩固

人教2024版 七年级上册历史【精做课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

第 13 课 东汉的兴衰教案

一、教学目标

(一)知识与能力目标

学生能准确说出东汉建立的时间、建立者、都城等基本信息,清晰阐述刘秀建立东汉的背景与过程。专权表现:通过具体案例,如梁冀专权,讲述外戚专权时飞扬跋扈、把持朝政、结党营私的行为;以张让等宦官为例,说明宦官专权时卖官鬻爵、残害忠良的行径。

严重后果:组织学生进行角色扮演,模拟东汉中后期朝廷官员、百姓等不同角色,探讨外戚与宦官交替专权带来的危害。教师总结:外戚与宦官交替专权,导致政治腐败,社会矛盾尖锐,动摇了东汉的统治基础。

黄巾起义(10 分钟)

起义原因:展示相关史料,如 “东汉后期,土地兼并严重,赋税沉重,加上灾荒频繁,百姓生活困苦”,引导学生分析黄巾起义爆发的原因。

起义经过:利用地图讲解黄巾起义的爆发时间(184 年)、领导者(张角)、口号(“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”)及主要过程。

起义影响:组织学生讨论黄巾起义对东汉政权的影响,教师总结:黄巾起义是一场有组织、有准备的农民大起义,它沉重打击了东汉的统治,使东汉政权从此一蹶不振。

(三)课堂小结(5 分钟)

与学生一起回顾本节课内容,通过思维导图梳理东汉兴衰的历程:东汉建立(背景、建立者、时间、都城)→光武中兴(措施、表现)→外戚宦官交替专权(原因、表现、后果)→黄巾起义(原因、经过、影响)。

引导学生总结东汉兴衰的经验教训,认识到统治者应关注民生、政治清明,才能实现国家的长治久安。

(四)课堂练习(5 分钟)

展示练习题,题型包括选择题、填空题、材料分析题。

选择题:东汉的建立者是( )A. 刘邦 B. 刘秀 C. 刘彻 D. 刘备

填空题:刘秀统治时期,社会稳定,经济发展,史称( );东汉后期,( )与( )交替专权,导致政治腐败。

材料分析题:阅读材料 “发如韭,剪复生;头如鸡,割复鸣。吏不必可畏,小民从来不可轻。” 分析材料反映的社会状况以及与黄巾起义的关系。

学生独立完成练习,教师巡视指导,及时讲解疑难问题。

(五)布置作业(2 分钟)

完成课后相关练习题。

查阅资料,了解东汉时期的科技文化成就,如蔡伦改进造纸术等,下节课进行分享。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

1. 通过了解东汉的建立及光武中兴局面的形成,认识到政治清廉、社会稳定,有利于巩固国家统一,有利于社会经济的恢复与发展。(时空观念,史料实证)

2 . 通过完成阅读课文及史料,分析东汉外戚、宦官交替专权和黄巾起义的影响等史实,逐步培养学生发现问题、提出问题,运用材料具体分析历史问题的能力。(唯物史观,时空观念,历史解释)

3. 结合所学,分析统一对于当今的中国的意义,认识到国家统一是经济发展,社会稳定的基础。(历史解释,家国情怀)

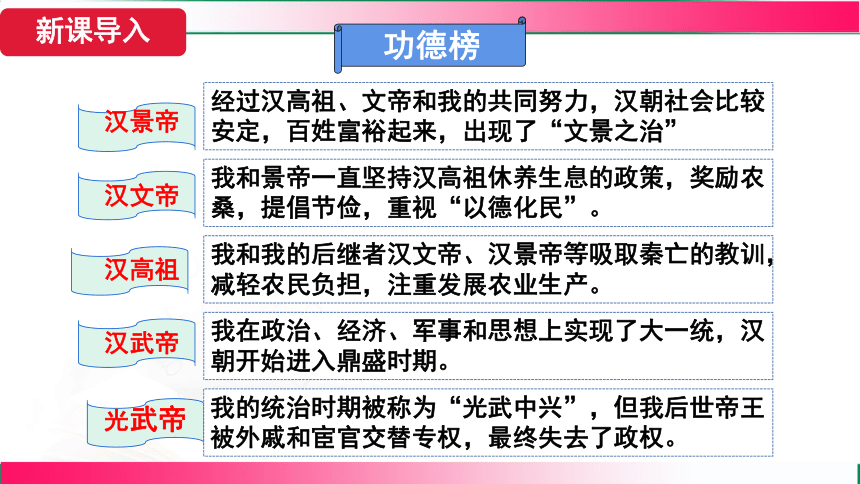

经过汉高祖、文帝和我的共同努力,汉朝社会比较安定,百姓富裕起来,出现了“文景之治”

汉景帝

功德榜

我和景帝一直坚持汉高祖休养生息的政策,奖励农桑,提倡节俭,重视“以德化民”。

我和我的后继者汉文帝、汉景帝等吸取秦亡的教训,减轻农民负担,注重发展农业生产。

我在政治、经济、军事和思想上实现了大一统,汉朝开始进入鼎盛时期。

我的统治时期被称为“光武中兴”,但我后世帝王被外戚和宦官交替专权,最终失去了政权。

汉文帝

汉高祖

汉武帝

光武帝

东汉铜奔马

铜奔马是东汉青铜艺术的精品之作。东汉铜奔马的造型方式,沿用了当时通行的奔马的形象,并且创造性地加上了飞鸟,既起到了实际中的固定作用,又增加了马飞奔的气势。整体上看,它是汉代人勇武豪迈的气概、昂扬向上的精神面貌的表现,反映了汉王朝的强大与富足。

点击播放视频

新课导入

素养目标

通过了解西汉末到东汉的政治、社会动荡,了解佛教传入和道教产生的背景。

材料:“大兴徭役,重增赋敛,征发如雨……(民)饥馑……死于道,以百万数。”

——《汉书·谷永传》

东汉建立与“光武中兴”

民不聊生,流离失所

赋税、徭役繁重

王莽称帝后,实行“改制”,结果改制彻底失败了。王莽的施政不仅没有缓和社会矛盾,反而加剧了社会动荡,终于激起了绿林赤眉农民大起义。

公元23年,赤眉绿林军攻入长安,王莽被杀。

公元25年,西汉宗室刘秀称帝,后定都洛阳,史称东汉,刘秀为光武帝。

公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。

王莽政权被农民起义推翻。

公元25年,刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉。刘秀就是光武帝。

外戚

外戚:皇帝的母族、妻族

东汉建立

合作探究

材料:伏念天上离王莽之害久矣……祸拏未解,兵连不息,刑法弥深,赋敛愈重……父子流亡,夫妇离散,庐落丘墟,田畴芜秽……匹夫僮妇,咸怀怨怒。

——《后汉书·列传·桓谭冯衍列传》

材料:王莽改制,每一条令下达后,必有苛刻的惩罚办法相随。而其条令多不便于民,犯令者多,于是全国上下,自公卿至百姓,陷于囹圄者不可胜数。

——李光霁《论王莽改制的历史背景和失败原因》

战乱不息、刑罚苛重、赋税繁重、政治腐败、劳动力不足等。

措施 作用

经济

政治

民族关系

释放奴婢

减轻田租

减轻刑罚

合并郡县 裁减官员

加强监督 惩处贪污

允许北方各族内迁

增加了劳动力,缓和了阶级矛盾

加强了中央集权,巩固统治,整治了官场风气

缓和民族矛盾

加强了民族团结

光武中兴

史料助学

(光武帝)诏曰:“天地之性人为贵。其杀奴婢,不得减罪。”……诏陇、蜀民被略为奴婢自讼者,及狱官未报,一切免为庶人。

——《后汉书》

解读:光武帝反对杀害奴婢的理由是他认为人的性命最重要。光武帝为了巩固统治,采取了一系列稳定社会局面的措施,如多次下令释放奴婢,减轻农民的负担,减轻刑罚等。

光武中兴的含义:

①衰落的汉朝重新振兴;

②社会经济的恢复发展;

③天下出现兴盛局面。

东汉青釉刻花三足瓷樽

都出现在新王朝建立初期;统治者都吸取了前朝灭亡的教训。

统治者都轻徭薄赋,鼓励发展农业生产,注重减轻刑罚。

都出现了政治清明、经济发展、社会安定的治世局面。

“文景之治”与“光武中兴”的相同点

农业:二牛一人一犁的耕作方式,提高了农业生产效率;王景治理黄河,使被淹没的土地变为良田。

手工业:发明水排,利用水力鼓风冶铁,提高了冶铁的质量;青瓷烧制技术走向成熟,已出现质量较高的瓷器。

东汉击鼓说唱俑

这是出土于四川的东汉击鼓说唱俑。查阅资料,试为这件陶俑写一段解说词。

这件东汉击鼓说唱俑出土于四川成都,现藏于中国国家博物馆。该人俑表情生动活泼,线条简练,技法娴熟,表现了汉代说唱表演艺术的流行,也从侧面反映了东汉的民间生活气息和地方风貌。

统治者要重视民生,爱惜民力,发展生产,才能使社会出现盛世局面。

素养启示

陶院落(模型)

陶院落的布局是东汉时期豪强地主武装力量发展的表现,说明东汉豪强大族把住宅和防御设施紧密地结合起来。

外戚是皇帝的母族、妻族,也就是太后和皇后的家族。

宦官是指宫中服侍皇帝和皇室家族的阉人。

材料:仲长统一针见血地指出,自光武帝以来,“不假后党以权,数世而不行,盖亲疏之势异也”。汉朝历代任用外戚“辅政”,但“所赖以治理者甚少,而所坐以危亡者甚众”。

——张子开著《仲长统:汉代杰出的政治批判家》

东汉中后期,帝王任人唯亲,重用外戚。外戚有才能的少,危害社稷的多。

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 17 9

寿命(岁) 27 2 32 30 3 9 36 34 18 54

东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命

平均即位年龄:

平均寿命:

9.8岁

24.5岁

即位的皇帝大多年幼,无法主政。

皇帝早逝

幼主继位

外戚专权

宦官得宠

诛杀外戚

皇帝长大

“怪圈”

皇太后临朝

君权旁落

把持朝政

夺回君权

依靠宦官

东汉外戚宦官交替专权示意图

外戚和宦官都是利用君权作乱,并非自身具有至高无上的权力,因此出现外戚宦官交替专权的根本原因是专制主义中央集权制。

汉顺帝末年,京都流传一首童谣:“直如弦,死道边;曲如钩,反封侯。”

性格如弓弦般正直的人,最后曝尸荒野;而阿谀奉承的奸人,欺世盗名,反倒封侯拜相,极尽荣华。

外戚宦官轮流把持朝政,任用亲信,诛杀异己,导致政治腐朽不堪。正直的官员受到排挤陷害,社会混乱,人民遭殃。

巨额财富

私人武装

世代为官

豪强大族势力膨胀的示意图

帮助刘秀建立东汉政权的豪强大族

豪强大族势力的膨胀,是东汉晚期出现割据局面的重要因素。

帮助刘秀建立东汉政权的豪强大族

材料:(汉桓帝延熹)九年正月……比岁不登,民多饥穷,又有水旱疾疫之困。盗贼征发,南州尤甚……三月……司隶、豫州饥死者什四五,至有灭户者……

——《后汉书·本纪·孝桓帝纪》

材料:(汉灵帝建宁)三年春正月,河内人妇食夫,河南人夫食妇。

——《后汉书·本纪·孝灵帝纪》

东汉后期,尤其是桓帝、灵帝时期,水旱、蝗虫、地震、瘟疫等灾害频繁,而此时正是外戚和宦官势力极为猖獗之时,政治的腐败更加重了自然灾害的破坏力,整个社会处于极度的衰敝之中。

材料:小民发如韭,剪复生;头如鸡,割复鸣。吏不必可畏,从来必可轻。

——《太平御览·菜茹部》

人民无法忍受东汉后期的黑暗统治,反抗的情绪在民间蔓延。

天灾人祸使人民陷于水深火热之中,腐败的统治,引起了人民的反抗,最终激起了东汉末年的农民大起义。

苍天已死,黄天当立;岁在甲子,天下大吉。

——《后汉书》

解读:这是东汉末年黄巾起义军使用的口号。这句话的意思是汉朝即将灭亡,取代汉朝的将是黄巾军;起义的时间就定在甲子年(184年),届时天下将会太平。

指汉王朝。

是指黄巾起义军。

史料助学

点击播放视频

时间:184年

领导者:张角等

起义军:起义军头裹黄巾,

被称为“黄巾军”

特点:一场有组织的大规

模农民起义

结果:历时9个月,最后被

镇压,其余部坚持

斗争了20多年

黄巾起义沉重打击了东汉的统治,使其名存实亡。

1. [2023·青岛中考]下面是某同学制作的中国古代朝代更替表

(部分)。空白框内政权的建立者是( C )

A. 嬴政 B. 刘邦

C. 刘秀 D. 杨坚

C

2

3

4

5

6

1

2. [2024年1月北京石景山区期末]下面资料反映了东汉光武

帝统治时期的施政措施,其带来的影响是( C )

释放奴婢,减轻农民负担,减轻刑罚

裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏

允许北方各族内迁,缓和民族矛盾

2

3

4

5

6

1

A. 农业劳动力严重不足

B. 滋生了贪污腐败

C. 出现“光武中兴”

D. 导致了社会动荡

答案:C

2

3

4

5

6

1

3. 李华同学进行项目化学习时收集了以下资料,据此可知他

学习的内容是( B )

使用二牛一人一犁的耕作方法

王景受命治理黄河水患

发明水力鼓风冶铁工具-一水排

青瓷烧制技术走向成熟

2

3

4

5

6

1

A. 东汉光武中兴局面的出现

B. 东汉社会经济继续发展

C. 东汉农业耕作技术的发展

D. 东汉手工业技术的发展

答案:B

2

3

4

5

6

1

4. 李华同学根据东汉中后期政局的变化绘制了如下示意图。

图中a、b两处分别应填写( D )

A. 与民休息、尊崇儒术

B. 王莽改制、农民起义

C. 黄巾起义、任用亲信

D. 外戚专权、宦官得宠

D

2

3

4

5

6

1

5. [教材素材]下面是中国国家博物馆藏的东汉绿釉陶水亭。

这件文物反映了东汉( D )

亭上层四角有张弩控弦的武士守卫,中间有人扬袖起舞,旁有一人抚琴及三人拍手伴歌

2

3

4

5

6

1

A. 社会安定,经济发展

B. 青瓷烧制技术成熟

C. 外戚、宦官交替专权

D. 豪强大族势力膨胀

答案:D

2

3

4

5

6

1

6. 【新情境】绘制示意图是学习历史的重要方法。李华同学

在学习过程中绘制了下面的示意图,①处应填写的是

( C )

A. 大泽乡起义 B. 王莽篡汉

C. 黄巾起义 D. 州牧割据

C

2

3

4

5

6

1

1. 先秦贵族尚马车,贱牛车,此风秦汉犹存。至东汉晚期,

天子至士人因牛车慢、稳、宽敞、严密,可障帷设几、任

意坐卧而竞相乘坐,出行乘牛车遂成为一种风尚。这种

“风尚”反映了( B )

B

2

1

A. 重农崇耕的思想观念

B. 政治衰颓的时代景象

C. 戒奢尚俭的社会风气

D. 黄巾起义的沉重打击

点拨:根据题干中的“天子至士人因牛车慢、稳、宽

敞、严密,可障帷设几、任意坐卧而竞相乘坐,出行

乘牛车遂成为一种风尚”可知,东汉后期,天子至士

人乘坐牛车之所以成为一种风尚,是因为牛车稳而宽

敞,是沉迷于享受的表现,由此体现了当时政治衰颓

的时代景象,B正确。“重农崇耕的思想观念”在题

干材料中没有体现,排除A;材料反映的是沉迷于享受的表现,并非戒奢尚俭,排除C;“黄巾起义的沉重打击”与题干信息无关,排除D。

2

1

2. 西汉末年,土地兼并现象十分严重,农民“无立锥之

地”;王莽改制,加重掠夺,激起各地农民起义;东汉末

年,外戚宦官交替专权,毒害、敲诈百姓,“民不堪命,

纷纷起义”。据此可知( C )

C

A. 两汉农民起义爆发原因完全相同

B. 两汉始终朝政混乱,社会动荡不安

C. 农民起义根源在于阶级矛盾激化

D. 外戚宦官交替专权动摇了西汉统治

2

1

点拨:根据材料中“西汉末年,土地兼并现象十分严重,

农民‘无立锥之地’”“民不堪命,纷纷起义”可知,两

汉农民起义的根源在于阶级矛盾激化,C正确。“完全相

同”说法过于绝对,排除A;“两汉始终朝政混乱,社会

动荡不安”不符合史实,排除B;外戚宦官交替专权是东

汉灭亡的重要原因之一,排除D。

2

1

谢

谢

第13课 东汉的兴衰

第三单元 秦汉时期:统一多民族封建国家的建立和巩固

人教2024版 七年级上册历史【精做课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

第 13 课 东汉的兴衰教案

一、教学目标

(一)知识与能力目标

学生能准确说出东汉建立的时间、建立者、都城等基本信息,清晰阐述刘秀建立东汉的背景与过程。专权表现:通过具体案例,如梁冀专权,讲述外戚专权时飞扬跋扈、把持朝政、结党营私的行为;以张让等宦官为例,说明宦官专权时卖官鬻爵、残害忠良的行径。

严重后果:组织学生进行角色扮演,模拟东汉中后期朝廷官员、百姓等不同角色,探讨外戚与宦官交替专权带来的危害。教师总结:外戚与宦官交替专权,导致政治腐败,社会矛盾尖锐,动摇了东汉的统治基础。

黄巾起义(10 分钟)

起义原因:展示相关史料,如 “东汉后期,土地兼并严重,赋税沉重,加上灾荒频繁,百姓生活困苦”,引导学生分析黄巾起义爆发的原因。

起义经过:利用地图讲解黄巾起义的爆发时间(184 年)、领导者(张角)、口号(“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”)及主要过程。

起义影响:组织学生讨论黄巾起义对东汉政权的影响,教师总结:黄巾起义是一场有组织、有准备的农民大起义,它沉重打击了东汉的统治,使东汉政权从此一蹶不振。

(三)课堂小结(5 分钟)

与学生一起回顾本节课内容,通过思维导图梳理东汉兴衰的历程:东汉建立(背景、建立者、时间、都城)→光武中兴(措施、表现)→外戚宦官交替专权(原因、表现、后果)→黄巾起义(原因、经过、影响)。

引导学生总结东汉兴衰的经验教训,认识到统治者应关注民生、政治清明,才能实现国家的长治久安。

(四)课堂练习(5 分钟)

展示练习题,题型包括选择题、填空题、材料分析题。

选择题:东汉的建立者是( )A. 刘邦 B. 刘秀 C. 刘彻 D. 刘备

填空题:刘秀统治时期,社会稳定,经济发展,史称( );东汉后期,( )与( )交替专权,导致政治腐败。

材料分析题:阅读材料 “发如韭,剪复生;头如鸡,割复鸣。吏不必可畏,小民从来不可轻。” 分析材料反映的社会状况以及与黄巾起义的关系。

学生独立完成练习,教师巡视指导,及时讲解疑难问题。

(五)布置作业(2 分钟)

完成课后相关练习题。

查阅资料,了解东汉时期的科技文化成就,如蔡伦改进造纸术等,下节课进行分享。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

1. 通过了解东汉的建立及光武中兴局面的形成,认识到政治清廉、社会稳定,有利于巩固国家统一,有利于社会经济的恢复与发展。(时空观念,史料实证)

2 . 通过完成阅读课文及史料,分析东汉外戚、宦官交替专权和黄巾起义的影响等史实,逐步培养学生发现问题、提出问题,运用材料具体分析历史问题的能力。(唯物史观,时空观念,历史解释)

3. 结合所学,分析统一对于当今的中国的意义,认识到国家统一是经济发展,社会稳定的基础。(历史解释,家国情怀)

经过汉高祖、文帝和我的共同努力,汉朝社会比较安定,百姓富裕起来,出现了“文景之治”

汉景帝

功德榜

我和景帝一直坚持汉高祖休养生息的政策,奖励农桑,提倡节俭,重视“以德化民”。

我和我的后继者汉文帝、汉景帝等吸取秦亡的教训,减轻农民负担,注重发展农业生产。

我在政治、经济、军事和思想上实现了大一统,汉朝开始进入鼎盛时期。

我的统治时期被称为“光武中兴”,但我后世帝王被外戚和宦官交替专权,最终失去了政权。

汉文帝

汉高祖

汉武帝

光武帝

东汉铜奔马

铜奔马是东汉青铜艺术的精品之作。东汉铜奔马的造型方式,沿用了当时通行的奔马的形象,并且创造性地加上了飞鸟,既起到了实际中的固定作用,又增加了马飞奔的气势。整体上看,它是汉代人勇武豪迈的气概、昂扬向上的精神面貌的表现,反映了汉王朝的强大与富足。

点击播放视频

新课导入

素养目标

通过了解西汉末到东汉的政治、社会动荡,了解佛教传入和道教产生的背景。

材料:“大兴徭役,重增赋敛,征发如雨……(民)饥馑……死于道,以百万数。”

——《汉书·谷永传》

东汉建立与“光武中兴”

民不聊生,流离失所

赋税、徭役繁重

王莽称帝后,实行“改制”,结果改制彻底失败了。王莽的施政不仅没有缓和社会矛盾,反而加剧了社会动荡,终于激起了绿林赤眉农民大起义。

公元23年,赤眉绿林军攻入长安,王莽被杀。

公元25年,西汉宗室刘秀称帝,后定都洛阳,史称东汉,刘秀为光武帝。

公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。

王莽政权被农民起义推翻。

公元25年,刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉。刘秀就是光武帝。

外戚

外戚:皇帝的母族、妻族

东汉建立

合作探究

材料:伏念天上离王莽之害久矣……祸拏未解,兵连不息,刑法弥深,赋敛愈重……父子流亡,夫妇离散,庐落丘墟,田畴芜秽……匹夫僮妇,咸怀怨怒。

——《后汉书·列传·桓谭冯衍列传》

材料:王莽改制,每一条令下达后,必有苛刻的惩罚办法相随。而其条令多不便于民,犯令者多,于是全国上下,自公卿至百姓,陷于囹圄者不可胜数。

——李光霁《论王莽改制的历史背景和失败原因》

战乱不息、刑罚苛重、赋税繁重、政治腐败、劳动力不足等。

措施 作用

经济

政治

民族关系

释放奴婢

减轻田租

减轻刑罚

合并郡县 裁减官员

加强监督 惩处贪污

允许北方各族内迁

增加了劳动力,缓和了阶级矛盾

加强了中央集权,巩固统治,整治了官场风气

缓和民族矛盾

加强了民族团结

光武中兴

史料助学

(光武帝)诏曰:“天地之性人为贵。其杀奴婢,不得减罪。”……诏陇、蜀民被略为奴婢自讼者,及狱官未报,一切免为庶人。

——《后汉书》

解读:光武帝反对杀害奴婢的理由是他认为人的性命最重要。光武帝为了巩固统治,采取了一系列稳定社会局面的措施,如多次下令释放奴婢,减轻农民的负担,减轻刑罚等。

光武中兴的含义:

①衰落的汉朝重新振兴;

②社会经济的恢复发展;

③天下出现兴盛局面。

东汉青釉刻花三足瓷樽

都出现在新王朝建立初期;统治者都吸取了前朝灭亡的教训。

统治者都轻徭薄赋,鼓励发展农业生产,注重减轻刑罚。

都出现了政治清明、经济发展、社会安定的治世局面。

“文景之治”与“光武中兴”的相同点

农业:二牛一人一犁的耕作方式,提高了农业生产效率;王景治理黄河,使被淹没的土地变为良田。

手工业:发明水排,利用水力鼓风冶铁,提高了冶铁的质量;青瓷烧制技术走向成熟,已出现质量较高的瓷器。

东汉击鼓说唱俑

这是出土于四川的东汉击鼓说唱俑。查阅资料,试为这件陶俑写一段解说词。

这件东汉击鼓说唱俑出土于四川成都,现藏于中国国家博物馆。该人俑表情生动活泼,线条简练,技法娴熟,表现了汉代说唱表演艺术的流行,也从侧面反映了东汉的民间生活气息和地方风貌。

统治者要重视民生,爱惜民力,发展生产,才能使社会出现盛世局面。

素养启示

陶院落(模型)

陶院落的布局是东汉时期豪强地主武装力量发展的表现,说明东汉豪强大族把住宅和防御设施紧密地结合起来。

外戚是皇帝的母族、妻族,也就是太后和皇后的家族。

宦官是指宫中服侍皇帝和皇室家族的阉人。

材料:仲长统一针见血地指出,自光武帝以来,“不假后党以权,数世而不行,盖亲疏之势异也”。汉朝历代任用外戚“辅政”,但“所赖以治理者甚少,而所坐以危亡者甚众”。

——张子开著《仲长统:汉代杰出的政治批判家》

东汉中后期,帝王任人唯亲,重用外戚。外戚有才能的少,危害社稷的多。

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 17 9

寿命(岁) 27 2 32 30 3 9 36 34 18 54

东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命

平均即位年龄:

平均寿命:

9.8岁

24.5岁

即位的皇帝大多年幼,无法主政。

皇帝早逝

幼主继位

外戚专权

宦官得宠

诛杀外戚

皇帝长大

“怪圈”

皇太后临朝

君权旁落

把持朝政

夺回君权

依靠宦官

东汉外戚宦官交替专权示意图

外戚和宦官都是利用君权作乱,并非自身具有至高无上的权力,因此出现外戚宦官交替专权的根本原因是专制主义中央集权制。

汉顺帝末年,京都流传一首童谣:“直如弦,死道边;曲如钩,反封侯。”

性格如弓弦般正直的人,最后曝尸荒野;而阿谀奉承的奸人,欺世盗名,反倒封侯拜相,极尽荣华。

外戚宦官轮流把持朝政,任用亲信,诛杀异己,导致政治腐朽不堪。正直的官员受到排挤陷害,社会混乱,人民遭殃。

巨额财富

私人武装

世代为官

豪强大族势力膨胀的示意图

帮助刘秀建立东汉政权的豪强大族

豪强大族势力的膨胀,是东汉晚期出现割据局面的重要因素。

帮助刘秀建立东汉政权的豪强大族

材料:(汉桓帝延熹)九年正月……比岁不登,民多饥穷,又有水旱疾疫之困。盗贼征发,南州尤甚……三月……司隶、豫州饥死者什四五,至有灭户者……

——《后汉书·本纪·孝桓帝纪》

材料:(汉灵帝建宁)三年春正月,河内人妇食夫,河南人夫食妇。

——《后汉书·本纪·孝灵帝纪》

东汉后期,尤其是桓帝、灵帝时期,水旱、蝗虫、地震、瘟疫等灾害频繁,而此时正是外戚和宦官势力极为猖獗之时,政治的腐败更加重了自然灾害的破坏力,整个社会处于极度的衰敝之中。

材料:小民发如韭,剪复生;头如鸡,割复鸣。吏不必可畏,从来必可轻。

——《太平御览·菜茹部》

人民无法忍受东汉后期的黑暗统治,反抗的情绪在民间蔓延。

天灾人祸使人民陷于水深火热之中,腐败的统治,引起了人民的反抗,最终激起了东汉末年的农民大起义。

苍天已死,黄天当立;岁在甲子,天下大吉。

——《后汉书》

解读:这是东汉末年黄巾起义军使用的口号。这句话的意思是汉朝即将灭亡,取代汉朝的将是黄巾军;起义的时间就定在甲子年(184年),届时天下将会太平。

指汉王朝。

是指黄巾起义军。

史料助学

点击播放视频

时间:184年

领导者:张角等

起义军:起义军头裹黄巾,

被称为“黄巾军”

特点:一场有组织的大规

模农民起义

结果:历时9个月,最后被

镇压,其余部坚持

斗争了20多年

黄巾起义沉重打击了东汉的统治,使其名存实亡。

1. [2023·青岛中考]下面是某同学制作的中国古代朝代更替表

(部分)。空白框内政权的建立者是( C )

A. 嬴政 B. 刘邦

C. 刘秀 D. 杨坚

C

2

3

4

5

6

1

2. [2024年1月北京石景山区期末]下面资料反映了东汉光武

帝统治时期的施政措施,其带来的影响是( C )

释放奴婢,减轻农民负担,减轻刑罚

裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏

允许北方各族内迁,缓和民族矛盾

2

3

4

5

6

1

A. 农业劳动力严重不足

B. 滋生了贪污腐败

C. 出现“光武中兴”

D. 导致了社会动荡

答案:C

2

3

4

5

6

1

3. 李华同学进行项目化学习时收集了以下资料,据此可知他

学习的内容是( B )

使用二牛一人一犁的耕作方法

王景受命治理黄河水患

发明水力鼓风冶铁工具-一水排

青瓷烧制技术走向成熟

2

3

4

5

6

1

A. 东汉光武中兴局面的出现

B. 东汉社会经济继续发展

C. 东汉农业耕作技术的发展

D. 东汉手工业技术的发展

答案:B

2

3

4

5

6

1

4. 李华同学根据东汉中后期政局的变化绘制了如下示意图。

图中a、b两处分别应填写( D )

A. 与民休息、尊崇儒术

B. 王莽改制、农民起义

C. 黄巾起义、任用亲信

D. 外戚专权、宦官得宠

D

2

3

4

5

6

1

5. [教材素材]下面是中国国家博物馆藏的东汉绿釉陶水亭。

这件文物反映了东汉( D )

亭上层四角有张弩控弦的武士守卫,中间有人扬袖起舞,旁有一人抚琴及三人拍手伴歌

2

3

4

5

6

1

A. 社会安定,经济发展

B. 青瓷烧制技术成熟

C. 外戚、宦官交替专权

D. 豪强大族势力膨胀

答案:D

2

3

4

5

6

1

6. 【新情境】绘制示意图是学习历史的重要方法。李华同学

在学习过程中绘制了下面的示意图,①处应填写的是

( C )

A. 大泽乡起义 B. 王莽篡汉

C. 黄巾起义 D. 州牧割据

C

2

3

4

5

6

1

1. 先秦贵族尚马车,贱牛车,此风秦汉犹存。至东汉晚期,

天子至士人因牛车慢、稳、宽敞、严密,可障帷设几、任

意坐卧而竞相乘坐,出行乘牛车遂成为一种风尚。这种

“风尚”反映了( B )

B

2

1

A. 重农崇耕的思想观念

B. 政治衰颓的时代景象

C. 戒奢尚俭的社会风气

D. 黄巾起义的沉重打击

点拨:根据题干中的“天子至士人因牛车慢、稳、宽

敞、严密,可障帷设几、任意坐卧而竞相乘坐,出行

乘牛车遂成为一种风尚”可知,东汉后期,天子至士

人乘坐牛车之所以成为一种风尚,是因为牛车稳而宽

敞,是沉迷于享受的表现,由此体现了当时政治衰颓

的时代景象,B正确。“重农崇耕的思想观念”在题

干材料中没有体现,排除A;材料反映的是沉迷于享受的表现,并非戒奢尚俭,排除C;“黄巾起义的沉重打击”与题干信息无关,排除D。

2

1

2. 西汉末年,土地兼并现象十分严重,农民“无立锥之

地”;王莽改制,加重掠夺,激起各地农民起义;东汉末

年,外戚宦官交替专权,毒害、敲诈百姓,“民不堪命,

纷纷起义”。据此可知( C )

C

A. 两汉农民起义爆发原因完全相同

B. 两汉始终朝政混乱,社会动荡不安

C. 农民起义根源在于阶级矛盾激化

D. 外戚宦官交替专权动摇了西汉统治

2

1

点拨:根据材料中“西汉末年,土地兼并现象十分严重,

农民‘无立锥之地’”“民不堪命,纷纷起义”可知,两

汉农民起义的根源在于阶级矛盾激化,C正确。“完全相

同”说法过于绝对,排除A;“两汉始终朝政混乱,社会

动荡不安”不符合史实,排除B;外戚宦官交替专权是东

汉灭亡的重要原因之一,排除D。

2

1

谢

谢

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史