第19课 北朝政治和北方民族大交融 2024-2025学年人教2024版七年级上册历史教学同步课件

文档属性

| 名称 | 第19课 北朝政治和北方民族大交融 2024-2025学年人教2024版七年级上册历史教学同步课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 33.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-16 11:08:18 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

第19课 北朝政治和北方

民族大交融

第四单元 三国两晋南北朝时期:

孕育统一和民族交融

人教2024版 七年级上册历史【精做课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

(一)导入新课

展示三国两晋南北朝时期政权更迭时间轴,回顾已学知识,提问:“西晋灭亡后,南方进入东晋南朝时期,北方的政治局势又是怎样的呢?北方各民族之间又发生了哪些故事?” 引发学生思考,导入新课。

播放一段展现北方少数民族特色文化(如蒙古族舞蹈、鲜卑族传统服饰等)的视频,提问:“这些独特的文化是如何融入中华民族大家庭的?” 激发学生学习兴趣,引出本节课主题。

(二)新课讲授

北朝的政治

政权更替:展示《北朝政权更迭示意图》,讲述 4 世纪后期,鲜卑族拓跋部建立北魏,439 年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。此后,北魏分裂为东魏和西魏,东魏被北齐取代,西魏被北周取代,历史上把这五个朝代统称为北朝。引导学生观察政权更迭的特点,总结北朝政治动荡不安的局势。

北魏崛起:介绍北魏建立初期,统治者采取的发展生产、整顿吏治等措施,使北魏逐渐强大。结合史料,分析北魏能够统一北方的原因,如军事力量强大、民族政策得当等,培养学生分析历史问题的能力。

北魏孝文帝改革

改革背景:展示北方民族内迁后的分布地图和相关史料,分析北魏统一北方后,面临着民族矛盾尖锐、文化差异大等问题,为了巩固统治,孝文帝决定进行改革。引导学生思考改革的必要性。

改革措施:详细讲解孝文帝改革的主要措施,包括迁都洛阳(从平城迁至洛阳,便于学习和接受汉族先进文化,加强对中原地区的统治);推行汉化政策,如说汉语(禁用鲜卑语,统一使用汉语)、穿汉服(以汉族服饰取代鲜卑服饰)、改汉姓(将鲜卑族姓氏改为汉族姓氏)、与汉族通婚(鼓励鲜卑贵族与汉族高门士族通婚)等。通过图片、视频等资料,直观展示改革措施的具体内容。

改革影响:组织学生小组讨论北魏孝文帝改革的影响,从政治、经济、文化、民族关系等方面进行分析。教师总结:孝文帝改革促进了北魏经济的发展,增强了北魏的实力;加速了北方少数民族的封建化进程;促进了北方民族大交融,为中华民族的发展注入新的活力。引导学生辩证看待改革,认识到改革是推动社会进步的重要动力。

北方民族大交融

表现:展示魏晋南北朝时期民族交融在经济、文化、社会生活等方面的史料和图片。经济上,少数民族学会了先进的农耕技术,汉族也吸收了少数民族的畜牧业经验;文化上,少数民族的音乐、舞蹈、绘画等艺术形式传入中原,丰富了汉族的文化生活,同时汉族的儒家文化也得到少数民族的认可和学习;社会生活方面,各民族在服饰、饮食、风俗等方面相互影响,呈现出交融的趋势。引导学生归纳民族大交融的具体表现,培养学生的归纳能力。

原因:引导学生结合前面所学知识,分析北方民族大交融的原因,如北方各族内迁,各民族长期杂居相处;北魏孝文帝改革的推动;战争与和平交往促进了民族间的交流等。

意义:通过对比民族交融前后北方社会的变化,引导学生认识到北方民族大交融为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的文化内涵,促进了统一多民族国家的发展,为隋唐时期的繁荣奠定了基础。

(三)课堂小结

带领学生回顾北朝的政权更替过程,重点强调北魏在北朝历史中的重要地位。

总结北魏孝文帝改革的措施、影响以及北方民族大交融的表现、原因和意义,梳理知识脉络,让学生认识到北朝政治与民族大交融之间的紧密联系,理解这一时期在中国历史发展进程中的重要意义。

(四)课堂练习

选择题

北魏孝文帝将都城从平城迁到( )

A. 长安 B. 洛阳 C. 开封 D. 南京

下列属于北魏孝文帝改革措施的是( )

①说汉语 ②穿汉服 ③改汉姓 ④鼓励鲜卑贵族与汉族通婚

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④

材料分析题:阅读关于北方民族大交融的材料,回答问题,分析民族大交融的表现和意义。

(五)作业布置

课后查阅资料,了解北魏孝文帝改革后,北方少数民族文化对汉族文化产生的具体影响,写一篇 200 字左右的短文。

以 “民族交融” 为主题,制作一张手抄报,展示北方民族大交融的相关内容,如重要事件、表现、意义等。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

1. 能用成语故事概述淝水之战的经过;通过分析淝水之战失败的原因理解民族交融对国家统一的重要性。( 时空观念、历史解释)

2 . 在情境体验与探究中归纳孝文帝推行的汉化措施,认识顺应历史潮流学习先进文化的重要性。( 史料实证、唯物史观)

3. 梳理时空发展线索,明确北朝政权的更替,北方再度统一,使学生明确统一多民族国家的发展历史趋势(时空观念)

4. 通过观看视频、观察图片,对比分析民族交融的表现及特点等。通过对民族交融概念的学习理解,渗透中华文明是由汉族与各少数民族共同努力的成果。( 家国情怀)

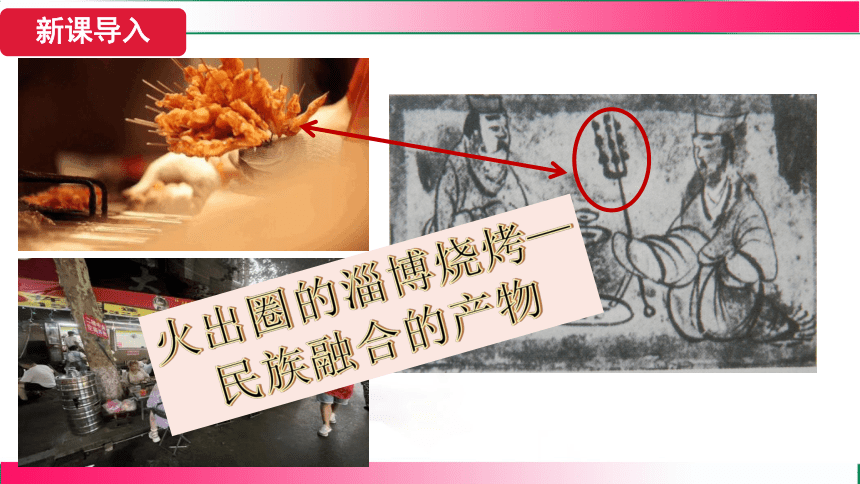

火出圈的淄博烧烤—

民族融合的产物

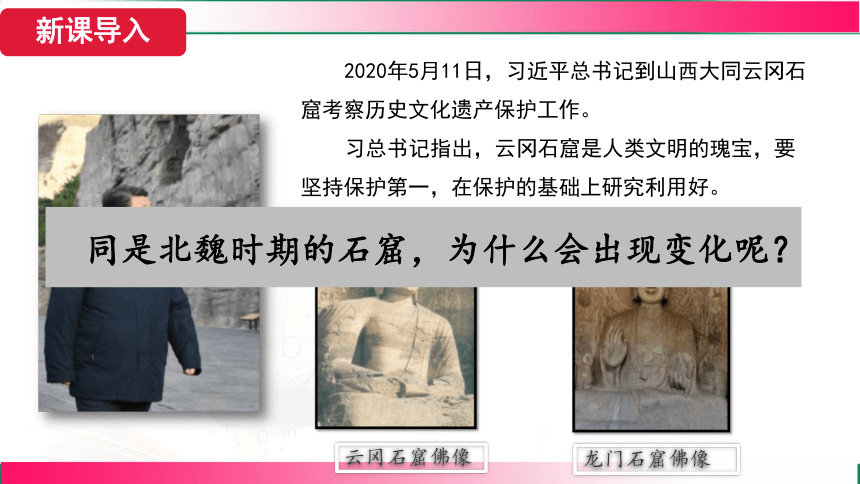

2020年5月11日,习近平总书记到山西大同云冈石窟考察历史文化遗产保护工作。

习总书记指出,云冈石窟是人类文明的瑰宝,要坚持保护第一,在保护的基础上研究利用好。

龙门石窟佛像

云冈石窟佛像

同是北魏时期的石窟,为什么会出现变化呢?

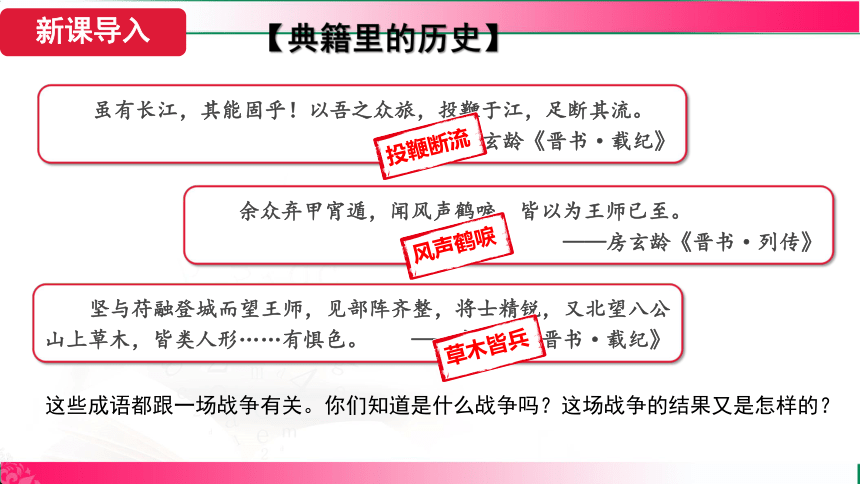

【典籍里的历史】

虽有长江,其能固乎!以吾之众旅,投鞭于江,足断其流。

——房玄龄《晋书·载纪》

余众弃甲宵遁,闻风声鹤唳,皆以为王师已至。

——房玄龄《晋书·列传》

坚与苻融登城而望王师,见部阵齐整,将士精锐,又北望八公山上草木,皆类人形……有惧色。 ——房玄龄《晋书·载纪》

风声鹤唳

投鞭断流

草木皆兵

这些成语都跟一场战争有关。你们知道是什么战争吗?这场战争的结果又是怎样的?

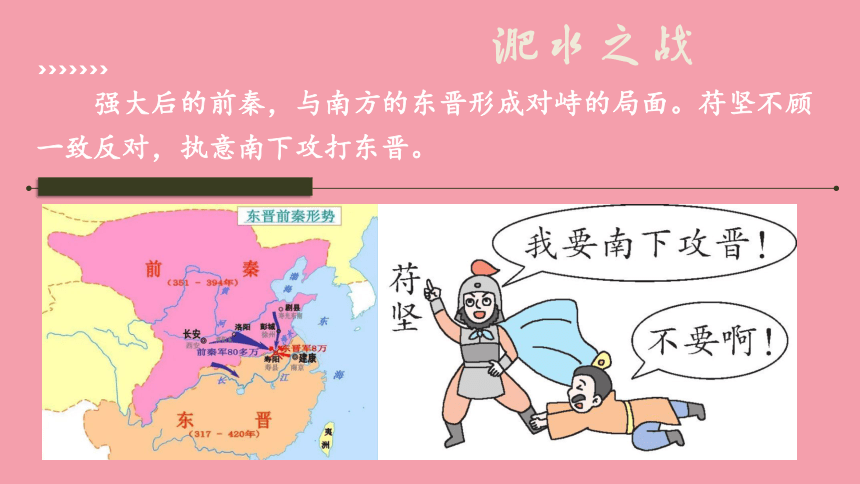

强大后的前秦,与南方的东晋形成对峙的局面。苻坚不顾一致反对,执意南下攻打东晋。

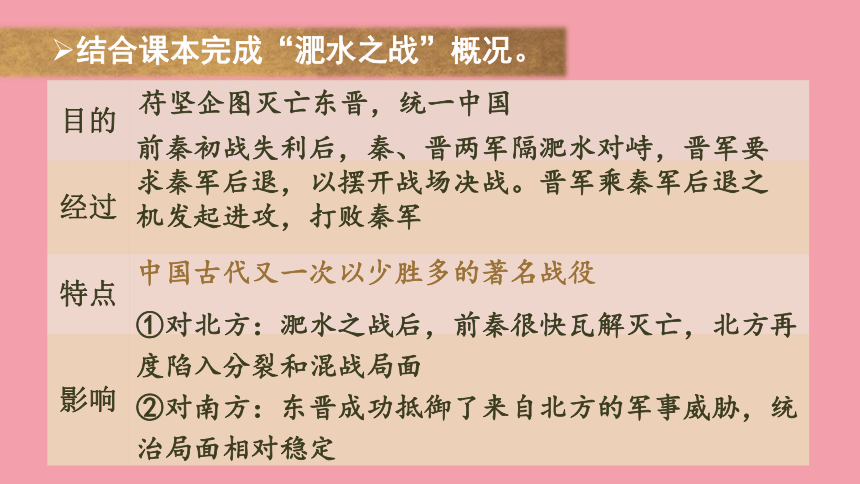

目的

经过

特点

影响

苻坚企图灭亡东晋,统一中国

前秦初战失利后,秦、晋两军隔淝水对峙,晋军要求秦军后退,以摆开战场决战。晋军乘秦军后退之机发起进攻,打败秦军

中国古代又一次以少胜多的著名战役

①对北方:淝水之战后,前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面

②对南方:东晋成功抵御了来自北方的军事威胁,统治局面相对稳定

结合课本完成“淝水之战”概况。

北朝整个胡族不及汉人多,统治者胡人又不及被统治者胡人多,以此极少数人统治极大多数不同种族的民族,问题遂至无穷。

……石勒“号胡(羯)为国人”,这种人为的区分国人和非国人的办法,造成了国人与非国人的矛盾,后果很严重。石虎时期大兴劳役和兵役,巨大的灾难都落到了非国人的汉人和胡人身上。

——《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》

从前秦方面看,前秦军队军心不齐,内部矛盾重重;苻坚骄傲轻敌,指挥不当;前秦军队劳师远征,战线过长。

从东晋方面看,东晋将领指挥得当;东晋将士在保卫江南、恢复中原的思想影响下士气高昂,团结一致。

淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?

巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战。

嘎仙洞遗址

嘎仙洞遗址,位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇西北10千米山谷之中,是建立北魏王朝鲜卑族的祖先石室旧墟,是拓跋氏的发祥地之一 。

材料一 帝曰:今日之行,诚知不易。但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书·任城王云传》

——孝 文 帝 迁 都 的 原 因——

材料二 “朕以恒代无运漕之路,故京邑民贫。今移都伊洛,欲通运四方。”

——《魏书·成淹传》

结合材料及书本内容说说,孝文帝为什么要迁都?

(1)北魏原都平城(今山西大同)气候干燥,粮食不足;位置偏北,不利于对中原地区的统治。(2)平城保守势力顽固,推行改革阻力大,不利于学习和接受汉族先进的文化。(3)洛阳地处汉文化中心,且农业发达。

(1)根本目的:加强对黄河流域的统治,巩固政权。

(2)直接目的:吸收汉族先进的文化。

(孝文帝)诏:不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——摘编自《资治通鉴》

规定官员在朝廷上必须使用汉语,禁用鲜卑语

以汉服代替鲜卑服

龙门石窟北魏《帝后礼佛图》(局部)

鲜卑服饰

汉族服饰

北魏彩陶俑

鲜卑姓 汉姓 鲜卑姓 汉姓

拓跋

元

拔拔

长孙

丘穆陵

穆

步六孤

陆

贺兰

贺

独孤

刘

达奚

奚

乙旃

叔孙

勿忸于

于

尉迟

尉

改鲜卑姓为汉姓

鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻

孝文帝提倡鲜卑人与汉人通婚联姻,他自己将中原世家大族之女纳入后宫,据《资治通鉴》记载,“魏主雅重门族,以范阳卢敏、清河崔宗伯、荥阳郑义、太原王琼四姓,衣冠所推,咸纳其女充后宫,陇西李冲……当朝贵重,所结姻,莫非清望,帝亦以其女为夫人。”与此同时,孝文帝还替他的五个弟弟聘娶中原汉世家大族之女为妻,这些世家大族之女,不是范阳卢氏、荥阳郑氏,就是出自陇西李氏。

孝文帝在倡导拓跋贵族娶汉族世家大族之女的同时,又鼓励北魏公主下嫁汉族地主,如范阳卢氏“一门三主”:卢道裕尚献文帝之女乐浪长公主,卢道虔尚孝文帝女济南长公主,卢元尚孝文帝女义阳长公主。

自孝文帝之后,北魏皇帝死后的谥号多用“孝”字,如“孝武帝”“孝明帝”等,这是为什么?

学习汉族的礼法,尊崇孔子,以孝治国,提倡尊老养老的风气。

(1)性质:北方少数民族学习汉族政治、经济和文化的封建性质的改革。

(2)影响:①推动了北方经济的复苏和繁荣;②改善和巩固了鲜卑拓跋族与汉人的关系;③促进了北方民族大交融,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。

不同意。

孝文帝的改革加速了北方少数民族封建化的进程,促进了北方民族大融合,有利于社会的进步。所以,应该加以肯定。孝文帝是我国历史上一位杰出的有作为的封建皇帝,是一位有胆有识的改革家。

-HE ZUO TAN JIU-

北朝政权的更替

北魏后来分裂为东魏和西魏两个政权,东魏和西魏又分别被齐和周所取代。历史上将这五个政权合称为“北朝”。最后,北周灭掉北齐,再度统一北方。

北朝

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

从东汉开始,西北边缘地区的少数民族或因被中原王朝所征服,或因自身经济发展的需要,纷纷向中原迁徙。

——蒋福亚《魏晋南北朝的民族融合》

自永嘉截至刘宋之季,南渡人口(编户齐民)约有九十万,占当时政府编户齐民五百四十万的六分之一。

——王仲荦《魏晋南北朝史》

南北朝九原岗墓葬壁画狩猎图(山西博物院)

《耙地图》,1973年甘肃省嘉峪关市新城6号墓出土

《采桑图》,1973年甘肃省嘉峪关市新城6号墓出土

生产方式

生活习俗

政治制度

文化交流

民族心理

内迁各族人民向汉族人民学习农业技艺,生产方式逐渐由原来的畜牧业转变为农业。汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验

汉族人民还接受北方各族人民的食物、服装、用具等

十六国北朝政权的统治者,沿袭中原地区原有的统治方式

西晋时期,内迁各族大多使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言。北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱

各族相互认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄

材料一

他们带来的有战乱,还有北方民族的充满活力的气质与气魄。……北方草原民族文化是极富生气和极其活跃的。它为中华民族注入新的活力与生命。

——苏秉琦《中国文明起源新探》

材料二

……北朝的强盛来自……变替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

意义:

北方地区的民族交往交流交融,为中华民族的发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

这一时期政权更替频繁,社会动荡,北方各族南迁,错居杂处,加强了交流;生产生活上,各族人民相互学习;政治制度上,内迁各族学习汉族的君主专制制度;思想文化上,内迁各族学习汉族文化;社会习俗上,各民族相互借鉴吸收;民族心理上,民族认同感加强,“胡”“汉”观念逐渐淡薄。

重要 方式 民族 迁徙

人口 南迁

战争

改革

作用

东汉、魏、晋时期,五胡内迁,内迁各族与中原汉族人民长期杂居相处,相互往来,相互影响,不断交融

西晋末年以来,黄河流域的人口迁到长江流域,长江流域的人口向更南的地方迁徙

十六国之间的混战,南北朝之间的战争等

北魏孝文帝采取汉化政策,促进了民族交融

开发了边疆地区,拓展了疆域,促进了民族间的经济文化交流,丰富了民族文化,传播了中原地区先进的物质文明和精神文明;加强了民族认同感,增强了民族凝聚力,促进了中华民族的总体发展

昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。

——《魏书·序纪》

这则材料说明了什么?

北魏政权强调自己是黄帝的后代,与华夏共祖,这反映了其对华夏文明的认同。

1.胡床原是北方民族的坐具,在魏晋南北朝时期在内地流行。

根据图画,说说民族交往交流交融对社会生活的影响。

《北齐校书图》(摹本·局部)

丰富了汉族生活,改变了汉族席地而坐的生活习俗。

2.下表是北魏孝文帝改革时鲜卑人改用汉姓的情况。说说孝文帝改鲜卑姓为汉姓的目的是什么。

鲜卑姓 改为汉姓 鲜卑姓 改为汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

达奚 奚 独孤 刘

丘穆陵 穆 勿忸于 于

减少“胡”“汉”观念,促进鲜卑人对汉族文化的认同,促进民族交融。

尊重各民族文化,坚持民族团结

北方地区

淝水之战

分裂

孝文帝

改革

民族交融

北魏

统一

奠定全国

统一基础

北朝政权更替

1..“这是一场以少胜多的战役,导致北方陷入分裂和混战的状态,南北分立的局面继续维持。”这场战役是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

D

2.“宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵。北元魏,分东西,宇文周,与高齐。”下列与这段话所概括的历史不相符的是( )

A.南方经历宋、齐、梁、陈四个王朝,统称“南朝”

B.北魏曾经统一黄河流域,后分裂为东魏和西魏

C.政权分立与民族交融是这一时期的时代特征

D.这一时期,正式形成了经济重心南移的局面

D

3.北朝“汉服”“胡服”并行不悖,前期多为“胡服”,皆窄衣掐腰,毡帽短袖,用料多为皮革毛绒;自孝文帝改革后,北朝衣着服饰不断演化,呈现胡汉风格结合的特色。这说明北朝时期( )

A.民族交融趋势加强

B.“胡服”成为主流服饰

C.民族隔阂完全消失

D.棉纺织业高度发达

A

4. 前秦王苻坚和北魏孝文帝及北周文、武二帝各自称是远古有扈氏(苻坚)、黄帝(鲜卑拓跋氏)、炎帝神农氏(宇文氏)之后,皆为华夏族苗裔。这说明( )

A.大一统的局面已经形成 B.北方各族之间矛盾不断

C.少数民族国家认同加强 D.中华文化影响非常深远

C

1. [2024年1月南阳期末]成语是我国语言文化的精华,很多

成语都与历史典故有关。“草木皆兵”“风声鹤唳”这两

个成语共同体现的战役是( C )

A. 巨鹿之战 B. 官渡之战

C. 淝水之战 D. 牧野之战

C

2

3

4

5

6

7

1

2. 对下图所示事件叙述正确的是( D )

A. 东晋强征北方各族人民当兵

B. 前秦以少胜多打败东晋进攻

C. 为前秦统一北方奠定了基础

D. 战后北方陷入分裂混战局面

D

2

3

4

5

6

7

1

学史方法

如何读懂历史地图——军事类地图

军事类地图主要包括战争形势图和进攻路线图,重点观察进

攻方的进攻路线,战场、战役的位置、名称,敌对双方的控

制区域变化等。

2

3

4

5

6

7

1

3. “北魏统一北方,黄河流域民族大交融加速发展,西晋与

十六国时期那样剧烈的民族矛盾已渐渐随着民族交融而消

除。北魏政权面临的问题表明它用原有办法很难再统治下

去。”这则材料反映的是北魏孝文帝改革的( A )

A. 背景 B. 内容

C. 影响 D. 性质

A

2

3

4

5

6

7

1

4. 某位学者对北魏时期部分女性服饰做的研究统计如下,都

城迁到洛阳后,女性服饰出现变化的直接原因是( D )

服饰 都城在平城时穿

着人数 迁都洛阳后穿

着人数

风帽、鲜卑长袍 114 0

襦裙(汉服的一种) 72 188

D

A. 统一北方政权 B. 重视农业生产

C. 重视吏治改革 D. 推行汉化措施

2

3

4

5

6

7

1

5. 北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言,各民

族间思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡

薄。由此可知,北魏孝文帝改革( C )

A. 完成了国家统一 B. 加强了君主专制

C. 促进了民族交融 D. 增强了北魏实力

C

2

3

4

5

6

7

1

6. 从下面的朝代示意图中,我们可以直观地看出,这一阶段

中国历史发展的总体趋势是( D )

魏 西

晋 十六国 北魏 东魏 北齐 隋

蜀 西魏 北周 吴 东晋 宋 齐 梁 陈 D

A. 国家分裂 B. 政权并立

C. 民族交融 D. 走向统一

2

3

4

5

6

7

1

7. 魏晋南北朝时期的墓砖画可以反映出的历史现象是

( B )

B

A. 雕刻艺术的成熟 B. 民族之间交往交融

C. 南北政权的对峙 D. 人民生活水平提高

2

3

4

5

6

7

1

1. [历史解释]魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。

魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄口

之色,万物之元也;宜改姓元氏。诸功臣旧族自代(代:

指今山西省东北、河北省西北一带)来者,姓或重复,皆

改之。”材料说明北魏孝文帝改革( D )

D

2

3

4

1

A. 实行开明的民族政策

B. 丰富了鲜卑文化的内涵

C. 消除了民族之间的隔阂

D. 根植于对华夏文化的认同

点拨:根据题干中“魏之先出于黄帝”等信息可知,北魏

孝文帝强调自己是黄帝后裔,是要强化汉文化的根基作

用,故材料说明北魏孝文帝改革根植于对华夏文化的认

同,D正确。题干没有涉及民族政策,排除A;题干材料

强调鲜卑族的来源、改汉姓,与“丰富鲜卑文化的内涵”

不符,排除B;“消除了民族之间的隔阂”的说法太绝

对,排除C。

2

3

4

1

2. 历史学者朱绍侯在评价北魏孝文帝改革时指出:“汉族影

响少数民族是主流,但各族在与汉族融合的同时,也带来

了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女

的意志、夷汉之别观念的淡化等。”材料意在说明这一时

期的民族交融( B )

B

A. 使鲜卑文化在北方获主导地位

B. 具有汉化为主和相互学习特点

C. 推行汉化政策增强北魏的实力

D. 有利于北方经济的恢复和发展

2

3

4

1

谢

谢

第19课 北朝政治和北方

民族大交融

第四单元 三国两晋南北朝时期:

孕育统一和民族交融

人教2024版 七年级上册历史【精做课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

(一)导入新课

展示三国两晋南北朝时期政权更迭时间轴,回顾已学知识,提问:“西晋灭亡后,南方进入东晋南朝时期,北方的政治局势又是怎样的呢?北方各民族之间又发生了哪些故事?” 引发学生思考,导入新课。

播放一段展现北方少数民族特色文化(如蒙古族舞蹈、鲜卑族传统服饰等)的视频,提问:“这些独特的文化是如何融入中华民族大家庭的?” 激发学生学习兴趣,引出本节课主题。

(二)新课讲授

北朝的政治

政权更替:展示《北朝政权更迭示意图》,讲述 4 世纪后期,鲜卑族拓跋部建立北魏,439 年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。此后,北魏分裂为东魏和西魏,东魏被北齐取代,西魏被北周取代,历史上把这五个朝代统称为北朝。引导学生观察政权更迭的特点,总结北朝政治动荡不安的局势。

北魏崛起:介绍北魏建立初期,统治者采取的发展生产、整顿吏治等措施,使北魏逐渐强大。结合史料,分析北魏能够统一北方的原因,如军事力量强大、民族政策得当等,培养学生分析历史问题的能力。

北魏孝文帝改革

改革背景:展示北方民族内迁后的分布地图和相关史料,分析北魏统一北方后,面临着民族矛盾尖锐、文化差异大等问题,为了巩固统治,孝文帝决定进行改革。引导学生思考改革的必要性。

改革措施:详细讲解孝文帝改革的主要措施,包括迁都洛阳(从平城迁至洛阳,便于学习和接受汉族先进文化,加强对中原地区的统治);推行汉化政策,如说汉语(禁用鲜卑语,统一使用汉语)、穿汉服(以汉族服饰取代鲜卑服饰)、改汉姓(将鲜卑族姓氏改为汉族姓氏)、与汉族通婚(鼓励鲜卑贵族与汉族高门士族通婚)等。通过图片、视频等资料,直观展示改革措施的具体内容。

改革影响:组织学生小组讨论北魏孝文帝改革的影响,从政治、经济、文化、民族关系等方面进行分析。教师总结:孝文帝改革促进了北魏经济的发展,增强了北魏的实力;加速了北方少数民族的封建化进程;促进了北方民族大交融,为中华民族的发展注入新的活力。引导学生辩证看待改革,认识到改革是推动社会进步的重要动力。

北方民族大交融

表现:展示魏晋南北朝时期民族交融在经济、文化、社会生活等方面的史料和图片。经济上,少数民族学会了先进的农耕技术,汉族也吸收了少数民族的畜牧业经验;文化上,少数民族的音乐、舞蹈、绘画等艺术形式传入中原,丰富了汉族的文化生活,同时汉族的儒家文化也得到少数民族的认可和学习;社会生活方面,各民族在服饰、饮食、风俗等方面相互影响,呈现出交融的趋势。引导学生归纳民族大交融的具体表现,培养学生的归纳能力。

原因:引导学生结合前面所学知识,分析北方民族大交融的原因,如北方各族内迁,各民族长期杂居相处;北魏孝文帝改革的推动;战争与和平交往促进了民族间的交流等。

意义:通过对比民族交融前后北方社会的变化,引导学生认识到北方民族大交融为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的文化内涵,促进了统一多民族国家的发展,为隋唐时期的繁荣奠定了基础。

(三)课堂小结

带领学生回顾北朝的政权更替过程,重点强调北魏在北朝历史中的重要地位。

总结北魏孝文帝改革的措施、影响以及北方民族大交融的表现、原因和意义,梳理知识脉络,让学生认识到北朝政治与民族大交融之间的紧密联系,理解这一时期在中国历史发展进程中的重要意义。

(四)课堂练习

选择题

北魏孝文帝将都城从平城迁到( )

A. 长安 B. 洛阳 C. 开封 D. 南京

下列属于北魏孝文帝改革措施的是( )

①说汉语 ②穿汉服 ③改汉姓 ④鼓励鲜卑贵族与汉族通婚

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④

材料分析题:阅读关于北方民族大交融的材料,回答问题,分析民族大交融的表现和意义。

(五)作业布置

课后查阅资料,了解北魏孝文帝改革后,北方少数民族文化对汉族文化产生的具体影响,写一篇 200 字左右的短文。

以 “民族交融” 为主题,制作一张手抄报,展示北方民族大交融的相关内容,如重要事件、表现、意义等。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

1. 能用成语故事概述淝水之战的经过;通过分析淝水之战失败的原因理解民族交融对国家统一的重要性。( 时空观念、历史解释)

2 . 在情境体验与探究中归纳孝文帝推行的汉化措施,认识顺应历史潮流学习先进文化的重要性。( 史料实证、唯物史观)

3. 梳理时空发展线索,明确北朝政权的更替,北方再度统一,使学生明确统一多民族国家的发展历史趋势(时空观念)

4. 通过观看视频、观察图片,对比分析民族交融的表现及特点等。通过对民族交融概念的学习理解,渗透中华文明是由汉族与各少数民族共同努力的成果。( 家国情怀)

火出圈的淄博烧烤—

民族融合的产物

2020年5月11日,习近平总书记到山西大同云冈石窟考察历史文化遗产保护工作。

习总书记指出,云冈石窟是人类文明的瑰宝,要坚持保护第一,在保护的基础上研究利用好。

龙门石窟佛像

云冈石窟佛像

同是北魏时期的石窟,为什么会出现变化呢?

【典籍里的历史】

虽有长江,其能固乎!以吾之众旅,投鞭于江,足断其流。

——房玄龄《晋书·载纪》

余众弃甲宵遁,闻风声鹤唳,皆以为王师已至。

——房玄龄《晋书·列传》

坚与苻融登城而望王师,见部阵齐整,将士精锐,又北望八公山上草木,皆类人形……有惧色。 ——房玄龄《晋书·载纪》

风声鹤唳

投鞭断流

草木皆兵

这些成语都跟一场战争有关。你们知道是什么战争吗?这场战争的结果又是怎样的?

强大后的前秦,与南方的东晋形成对峙的局面。苻坚不顾一致反对,执意南下攻打东晋。

目的

经过

特点

影响

苻坚企图灭亡东晋,统一中国

前秦初战失利后,秦、晋两军隔淝水对峙,晋军要求秦军后退,以摆开战场决战。晋军乘秦军后退之机发起进攻,打败秦军

中国古代又一次以少胜多的著名战役

①对北方:淝水之战后,前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面

②对南方:东晋成功抵御了来自北方的军事威胁,统治局面相对稳定

结合课本完成“淝水之战”概况。

北朝整个胡族不及汉人多,统治者胡人又不及被统治者胡人多,以此极少数人统治极大多数不同种族的民族,问题遂至无穷。

……石勒“号胡(羯)为国人”,这种人为的区分国人和非国人的办法,造成了国人与非国人的矛盾,后果很严重。石虎时期大兴劳役和兵役,巨大的灾难都落到了非国人的汉人和胡人身上。

——《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》

从前秦方面看,前秦军队军心不齐,内部矛盾重重;苻坚骄傲轻敌,指挥不当;前秦军队劳师远征,战线过长。

从东晋方面看,东晋将领指挥得当;东晋将士在保卫江南、恢复中原的思想影响下士气高昂,团结一致。

淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?

巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战。

嘎仙洞遗址

嘎仙洞遗址,位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇西北10千米山谷之中,是建立北魏王朝鲜卑族的祖先石室旧墟,是拓跋氏的发祥地之一 。

材料一 帝曰:今日之行,诚知不易。但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书·任城王云传》

——孝 文 帝 迁 都 的 原 因——

材料二 “朕以恒代无运漕之路,故京邑民贫。今移都伊洛,欲通运四方。”

——《魏书·成淹传》

结合材料及书本内容说说,孝文帝为什么要迁都?

(1)北魏原都平城(今山西大同)气候干燥,粮食不足;位置偏北,不利于对中原地区的统治。(2)平城保守势力顽固,推行改革阻力大,不利于学习和接受汉族先进的文化。(3)洛阳地处汉文化中心,且农业发达。

(1)根本目的:加强对黄河流域的统治,巩固政权。

(2)直接目的:吸收汉族先进的文化。

(孝文帝)诏:不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——摘编自《资治通鉴》

规定官员在朝廷上必须使用汉语,禁用鲜卑语

以汉服代替鲜卑服

龙门石窟北魏《帝后礼佛图》(局部)

鲜卑服饰

汉族服饰

北魏彩陶俑

鲜卑姓 汉姓 鲜卑姓 汉姓

拓跋

元

拔拔

长孙

丘穆陵

穆

步六孤

陆

贺兰

贺

独孤

刘

达奚

奚

乙旃

叔孙

勿忸于

于

尉迟

尉

改鲜卑姓为汉姓

鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻

孝文帝提倡鲜卑人与汉人通婚联姻,他自己将中原世家大族之女纳入后宫,据《资治通鉴》记载,“魏主雅重门族,以范阳卢敏、清河崔宗伯、荥阳郑义、太原王琼四姓,衣冠所推,咸纳其女充后宫,陇西李冲……当朝贵重,所结姻,莫非清望,帝亦以其女为夫人。”与此同时,孝文帝还替他的五个弟弟聘娶中原汉世家大族之女为妻,这些世家大族之女,不是范阳卢氏、荥阳郑氏,就是出自陇西李氏。

孝文帝在倡导拓跋贵族娶汉族世家大族之女的同时,又鼓励北魏公主下嫁汉族地主,如范阳卢氏“一门三主”:卢道裕尚献文帝之女乐浪长公主,卢道虔尚孝文帝女济南长公主,卢元尚孝文帝女义阳长公主。

自孝文帝之后,北魏皇帝死后的谥号多用“孝”字,如“孝武帝”“孝明帝”等,这是为什么?

学习汉族的礼法,尊崇孔子,以孝治国,提倡尊老养老的风气。

(1)性质:北方少数民族学习汉族政治、经济和文化的封建性质的改革。

(2)影响:①推动了北方经济的复苏和繁荣;②改善和巩固了鲜卑拓跋族与汉人的关系;③促进了北方民族大交融,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。

不同意。

孝文帝的改革加速了北方少数民族封建化的进程,促进了北方民族大融合,有利于社会的进步。所以,应该加以肯定。孝文帝是我国历史上一位杰出的有作为的封建皇帝,是一位有胆有识的改革家。

-HE ZUO TAN JIU-

北朝政权的更替

北魏后来分裂为东魏和西魏两个政权,东魏和西魏又分别被齐和周所取代。历史上将这五个政权合称为“北朝”。最后,北周灭掉北齐,再度统一北方。

北朝

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

从东汉开始,西北边缘地区的少数民族或因被中原王朝所征服,或因自身经济发展的需要,纷纷向中原迁徙。

——蒋福亚《魏晋南北朝的民族融合》

自永嘉截至刘宋之季,南渡人口(编户齐民)约有九十万,占当时政府编户齐民五百四十万的六分之一。

——王仲荦《魏晋南北朝史》

南北朝九原岗墓葬壁画狩猎图(山西博物院)

《耙地图》,1973年甘肃省嘉峪关市新城6号墓出土

《采桑图》,1973年甘肃省嘉峪关市新城6号墓出土

生产方式

生活习俗

政治制度

文化交流

民族心理

内迁各族人民向汉族人民学习农业技艺,生产方式逐渐由原来的畜牧业转变为农业。汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验

汉族人民还接受北方各族人民的食物、服装、用具等

十六国北朝政权的统治者,沿袭中原地区原有的统治方式

西晋时期,内迁各族大多使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言。北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱

各族相互认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄

材料一

他们带来的有战乱,还有北方民族的充满活力的气质与气魄。……北方草原民族文化是极富生气和极其活跃的。它为中华民族注入新的活力与生命。

——苏秉琦《中国文明起源新探》

材料二

……北朝的强盛来自……变替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

意义:

北方地区的民族交往交流交融,为中华民族的发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

这一时期政权更替频繁,社会动荡,北方各族南迁,错居杂处,加强了交流;生产生活上,各族人民相互学习;政治制度上,内迁各族学习汉族的君主专制制度;思想文化上,内迁各族学习汉族文化;社会习俗上,各民族相互借鉴吸收;民族心理上,民族认同感加强,“胡”“汉”观念逐渐淡薄。

重要 方式 民族 迁徙

人口 南迁

战争

改革

作用

东汉、魏、晋时期,五胡内迁,内迁各族与中原汉族人民长期杂居相处,相互往来,相互影响,不断交融

西晋末年以来,黄河流域的人口迁到长江流域,长江流域的人口向更南的地方迁徙

十六国之间的混战,南北朝之间的战争等

北魏孝文帝采取汉化政策,促进了民族交融

开发了边疆地区,拓展了疆域,促进了民族间的经济文化交流,丰富了民族文化,传播了中原地区先进的物质文明和精神文明;加强了民族认同感,增强了民族凝聚力,促进了中华民族的总体发展

昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。

——《魏书·序纪》

这则材料说明了什么?

北魏政权强调自己是黄帝的后代,与华夏共祖,这反映了其对华夏文明的认同。

1.胡床原是北方民族的坐具,在魏晋南北朝时期在内地流行。

根据图画,说说民族交往交流交融对社会生活的影响。

《北齐校书图》(摹本·局部)

丰富了汉族生活,改变了汉族席地而坐的生活习俗。

2.下表是北魏孝文帝改革时鲜卑人改用汉姓的情况。说说孝文帝改鲜卑姓为汉姓的目的是什么。

鲜卑姓 改为汉姓 鲜卑姓 改为汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

达奚 奚 独孤 刘

丘穆陵 穆 勿忸于 于

减少“胡”“汉”观念,促进鲜卑人对汉族文化的认同,促进民族交融。

尊重各民族文化,坚持民族团结

北方地区

淝水之战

分裂

孝文帝

改革

民族交融

北魏

统一

奠定全国

统一基础

北朝政权更替

1..“这是一场以少胜多的战役,导致北方陷入分裂和混战的状态,南北分立的局面继续维持。”这场战役是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

D

2.“宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵。北元魏,分东西,宇文周,与高齐。”下列与这段话所概括的历史不相符的是( )

A.南方经历宋、齐、梁、陈四个王朝,统称“南朝”

B.北魏曾经统一黄河流域,后分裂为东魏和西魏

C.政权分立与民族交融是这一时期的时代特征

D.这一时期,正式形成了经济重心南移的局面

D

3.北朝“汉服”“胡服”并行不悖,前期多为“胡服”,皆窄衣掐腰,毡帽短袖,用料多为皮革毛绒;自孝文帝改革后,北朝衣着服饰不断演化,呈现胡汉风格结合的特色。这说明北朝时期( )

A.民族交融趋势加强

B.“胡服”成为主流服饰

C.民族隔阂完全消失

D.棉纺织业高度发达

A

4. 前秦王苻坚和北魏孝文帝及北周文、武二帝各自称是远古有扈氏(苻坚)、黄帝(鲜卑拓跋氏)、炎帝神农氏(宇文氏)之后,皆为华夏族苗裔。这说明( )

A.大一统的局面已经形成 B.北方各族之间矛盾不断

C.少数民族国家认同加强 D.中华文化影响非常深远

C

1. [2024年1月南阳期末]成语是我国语言文化的精华,很多

成语都与历史典故有关。“草木皆兵”“风声鹤唳”这两

个成语共同体现的战役是( C )

A. 巨鹿之战 B. 官渡之战

C. 淝水之战 D. 牧野之战

C

2

3

4

5

6

7

1

2. 对下图所示事件叙述正确的是( D )

A. 东晋强征北方各族人民当兵

B. 前秦以少胜多打败东晋进攻

C. 为前秦统一北方奠定了基础

D. 战后北方陷入分裂混战局面

D

2

3

4

5

6

7

1

学史方法

如何读懂历史地图——军事类地图

军事类地图主要包括战争形势图和进攻路线图,重点观察进

攻方的进攻路线,战场、战役的位置、名称,敌对双方的控

制区域变化等。

2

3

4

5

6

7

1

3. “北魏统一北方,黄河流域民族大交融加速发展,西晋与

十六国时期那样剧烈的民族矛盾已渐渐随着民族交融而消

除。北魏政权面临的问题表明它用原有办法很难再统治下

去。”这则材料反映的是北魏孝文帝改革的( A )

A. 背景 B. 内容

C. 影响 D. 性质

A

2

3

4

5

6

7

1

4. 某位学者对北魏时期部分女性服饰做的研究统计如下,都

城迁到洛阳后,女性服饰出现变化的直接原因是( D )

服饰 都城在平城时穿

着人数 迁都洛阳后穿

着人数

风帽、鲜卑长袍 114 0

襦裙(汉服的一种) 72 188

D

A. 统一北方政权 B. 重视农业生产

C. 重视吏治改革 D. 推行汉化措施

2

3

4

5

6

7

1

5. 北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言,各民

族间思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡

薄。由此可知,北魏孝文帝改革( C )

A. 完成了国家统一 B. 加强了君主专制

C. 促进了民族交融 D. 增强了北魏实力

C

2

3

4

5

6

7

1

6. 从下面的朝代示意图中,我们可以直观地看出,这一阶段

中国历史发展的总体趋势是( D )

魏 西

晋 十六国 北魏 东魏 北齐 隋

蜀 西魏 北周 吴 东晋 宋 齐 梁 陈 D

A. 国家分裂 B. 政权并立

C. 民族交融 D. 走向统一

2

3

4

5

6

7

1

7. 魏晋南北朝时期的墓砖画可以反映出的历史现象是

( B )

B

A. 雕刻艺术的成熟 B. 民族之间交往交融

C. 南北政权的对峙 D. 人民生活水平提高

2

3

4

5

6

7

1

1. [历史解释]魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。

魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄口

之色,万物之元也;宜改姓元氏。诸功臣旧族自代(代:

指今山西省东北、河北省西北一带)来者,姓或重复,皆

改之。”材料说明北魏孝文帝改革( D )

D

2

3

4

1

A. 实行开明的民族政策

B. 丰富了鲜卑文化的内涵

C. 消除了民族之间的隔阂

D. 根植于对华夏文化的认同

点拨:根据题干中“魏之先出于黄帝”等信息可知,北魏

孝文帝强调自己是黄帝后裔,是要强化汉文化的根基作

用,故材料说明北魏孝文帝改革根植于对华夏文化的认

同,D正确。题干没有涉及民族政策,排除A;题干材料

强调鲜卑族的来源、改汉姓,与“丰富鲜卑文化的内涵”

不符,排除B;“消除了民族之间的隔阂”的说法太绝

对,排除C。

2

3

4

1

2. 历史学者朱绍侯在评价北魏孝文帝改革时指出:“汉族影

响少数民族是主流,但各族在与汉族融合的同时,也带来

了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女

的意志、夷汉之别观念的淡化等。”材料意在说明这一时

期的民族交融( B )

B

A. 使鲜卑文化在北方获主导地位

B. 具有汉化为主和相互学习特点

C. 推行汉化政策增强北魏的实力

D. 有利于北方经济的恢复和发展

2

3

4

1

谢

谢

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史