第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立 2024-2025学年人教版八年级下册历史教学同步课件

文档属性

| 名称 | 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立 2024-2025学年人教版八年级下册历史教学同步课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 43.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-16 10:03:24 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第4课 新中国工业化的起步和

人民代表大会制度的确立

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

人教版 八年级下册历史【精做课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

第 4 课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立教案

一、教学目标

(一)知识与能力目标

准确掌握第一个五年计划的背景、目的、时间、基本任务及主要成就,清晰了解新中国工业化起步的历程。

知道第一届全国人民代表大会召开的时间、地点、主要内容,深刻理解人民代表大会制度确立的意义。

能够通过分析相关数据、图表、图片等资料,获取有效历史信息,提升归纳、概括和分析历史问题的能力。

(二)过程与方法目标

借助多媒体展示丰富的历史资料,如 “一五” 计划期间的建设场景图片、工业产量数据图表等,引导学生从史料中提取关键信息,培养史料实证意识和能力。

组织课堂讨论活动,如探讨优先发展重工业的原因、人民代表大会制度的优势等,鼓励学生发表自己的见解,培养合作探究与历史解释能力。

(三)情感态度价值观目标

深刻认识到 “一五” 计划的成功实施使我国开始改变工业落后的面貌,增强民族自豪感,激发对社会主义建设成就的认同与热爱。

真切体会人民代表大会制度作为我国根本政治制度,充分体现了人民当家作主,增强对国家政治制度的自信与维护意识。

二、教学重难点

(一)教学重点

第一个五年计划的基本任务与主要成就,理解其对新中国工业化起步的关键作用。

第一届全国人民代表大会的召开及人民代表大会制度的确立,明确这一制度的重要意义。

(二)教学难点

深入理解新中国选择优先发展重工业道路的原因,以及 “一五” 计划对我国工业体系建立的深远影响。

透彻认识人民代表大会制度作为我国根本政治制度的内涵、历史必然性及与西方政治制度的本质区别。

三、教学方法

讲授法:系统讲解重要历史概念、事件发展脉络等核心知识,确保学生准确掌握基础知识。

讨论法:针对重点难点问题组织学生讨论,如优先发展重工业的原因等,激发学生思维,促进合作交流。

直观演示法:运用图片、视频、图表等多媒体资源,直观展示 “一五” 计划成就、第一届全国人大会议场景等,增强学生感性认识。

四、教学过程

(一)导入新课

展示现代中国工业发达的图片或视频片段,如高铁飞驰、5G 通信基站建设、现代化工厂生产场景等,提问:“同学们,现在我国工业非常发达,在世界上也占据重要地位。那大家知道新中国成立初期,我国的工业状况是怎样的吗?” 引发学生兴趣。

接着展示新中国成立初期工业落后的数据资料,如 “1952 年我国钢产量人均仅 2.37 公斤,是美国的 1/167,英国的 1/134”,让学生对比感知,顺势导入新课:“面对如此落后的工业局面,新中国如何迈出工业化的第一步?在政治建设方面又有哪些重要举措?今天我们就来学习第 4 课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立”。

(二)讲授新课

新中国工业化的起步 ——“一五” 计划

背景

展示土地改革后农村经济恢复发展的相关资料,提问:“土地改革后,农村经济得到发展,为国家工业化提供了一定基础。但当时我国工业整体情况如何呢?” 引导学生结合教材及数据资料,分析得出新中国成立初期工业基础薄弱,许多重要工业产品人均拥有量远远低于发达国家,甚至低于一些发展中国家,严重制约国家经济发展与国防安全。

进一步提问:“在这样的背景下,新中国面临着怎样的内忧外患?” 引导学生思考国内经济亟待恢复提升、人民生活水平有待提高,国际上受西方资本主义国家封锁威胁,从而理解进行工业化建设的紧迫性。

目的:为了有计划地进行社会主义建设,改变工业落后的面貌,实现国家的社会主义工业化,提高国家经济实力与国防能力。

时间:1953 - 1957 年。

基本任务

在黑板上展示 “一五” 计划基本任务:“集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才”。

组织学生分组讨论:“为什么要集中主要力量发展重工业?” 鼓励各小组结合当时国际形势(冷战格局下,西方国家军事威胁)、国内工业基础(重工业极度薄弱)及工业体系构建需求等方面发表见解。

小组代表发言后,教师总结补充:重工业是国家工业化和国防现代化的根基,只有优先发展重工业,才能生产出先进的机器设备、武器装备等,摆脱对外国的依赖,增强国家综合实力。同时,发展交通运输业等其他产业,能为工业发展提供支撑,培养建设人才则为长期建设储备力量。

主要成就

工业成就:展示 “一五” 计划期间工业建设成就的图片和视频,如鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳第一机床厂和飞机制造厂等建成投产场景,同时列举相关数据,如 “1956 年,长春第一汽车制造厂生产出第一辆解放牌汽车;1957 年,我国钢产量达到 535 万吨,比 1952 年增长近 3 倍”。引导学生思考这些成就对我国工业发展的意义,总结得出这些成就填补了我国工业领域诸多空白,初步建立起较为完整的工业体系,为后续工业发展奠定坚实基础。

交通成就:展示《第一个五年计划期间工业交通建设主要成就分布示意图》,让学生在图中找出 1957 年落成的武汉长江大桥,以及川藏、青藏、新藏公路和新建的宝成铁路、鹰厦铁路等。提问:“这些交通设施的建设对国家发展有什么重要作用?” 引导学生从加强内地与边疆联系、促进经济交流、巩固国防等方面分析,认识到交通运输业的发展有力推动了全国经济一体化进程,促进了各地区资源共享与协同发展。

意义:引导学生结合 “一五” 计划成就,分组讨论其意义。小组讨论后总结:“一五” 计划的完成使我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进,为社会主义建设奠定了坚实的物质基础,增强了国家经济实力与国防力量,在新中国发展历程中具有里程碑意义。

人民代表大会制度的确立

第一届全国人民代表大会

展示第一届全国人民代表大会召开的图片及相关资料,提问:“第一届全国人民代表大会在何时何地召开?这次会议有哪些重要成果?” 引导学生阅读教材找出答案:1954 年 9 月,第一届全国人民代表大会在北京召开,会议制定了《中华人民共和国宪法》,选举产生了国家领导人等。

重点介绍会议制定宪法这一成果,展示《中华人民共和国宪法》文本片段,如 “中华人民共和国的一切权力属于人民”“人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会” 等关键条款,组织学生思考讨论:“从这些条款能看出这部宪法有什么性质?”

小组讨论后代表发言,教师总结:这部宪法是我国第一部社会主义类型的宪法,体现了人民民主原则和社会主义原则,它与旧中国宪法有着本质区别,旧中国宪法维护少数剥削阶级利益,而这部宪法旨在保障广大人民当家作主的权利。

人民代表大会制度

结合前面学习内容,梳理人民代表大会制度的确立过程,强调人民代表大会制度是我国的根本政治制度。

组织课堂讨论:“与西方政治制度相比,我国人民代表大会制度有哪些优势?” 引导学生从保障人民当家作主的广泛性、决策效率、集中力量办大事等方面思考。

小组讨论后,教师全面讲解:人民代表大会制度下,人民通过选举代表组成人民代表大会行使国家权力,能充分体现人民意志,代表最广大人民根本利益;这一制度有利于集中力量进行社会主义建设,在应对重大问题和挑战时,能够高效决策、迅速行动,维护国家统一和民族团结,是符合我国国情、具有强大生命力和显著优越性的政治制度。

(三)课堂小结

与学生一起回顾本节课主要内容:新中国成立初期,面对工业落后局面,实施 “一五” 计划,通过集中力量发展重工业等任务,在工业和交通等领域取得巨大成就,开始向社会主义工业化迈进;1954 年第一届全国人民代表大会召开,制定了第一部社会主义类型宪法,确立了人民代表大会制度这一根本政治制度,为国家政治建设奠定坚实基础。

强调工业化起步和人民代表大会制度确立对新中国发展的重要意义,它们分别从经济和政治层面为社会主义建设创造了关键条件,是新中国发展历程中的重要里程碑。

(四)课后作业

布置书面作业:让学生完成教材课后相关练习题,巩固本节课所学基础知识。

拓展作业:要求学生课后查阅资料,了解 “一五” 计划某项具体成就背后的建设故事,或收集我国人民代表大会制度在实践中保障人民权益的具体案例,下节课分享交流,加深对本节课内容的理解与认识。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

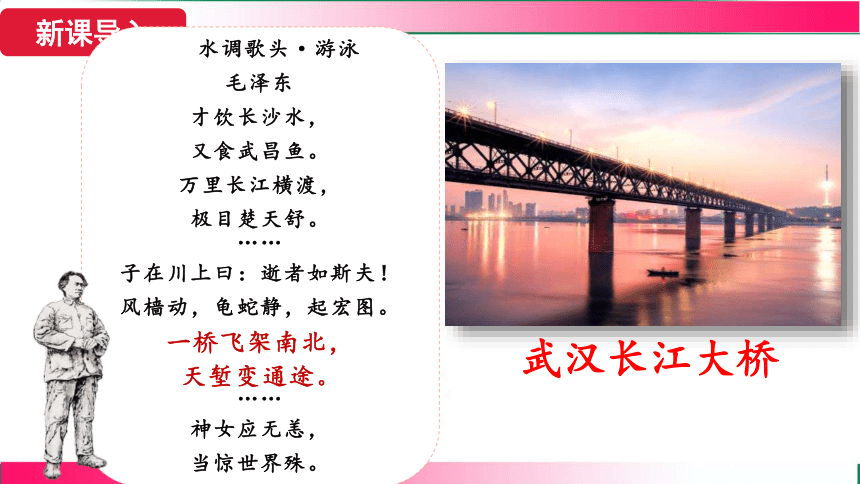

水调歌头·游泳

毛泽东

才饮长沙水,

又食武昌鱼。

万里长江横渡,

极目楚天舒。

……

子在川上曰:逝者如斯夫!

风樯动,龟蛇静,起宏图。

一桥飞架南北,

天堑变通途。

……

神女应无恙,

当惊世界殊。

武汉长江大桥

”中国奇迹“的工业蓝图

纪录片《百炼成钢》

根据视频,思考新中国成立后我国的工业发展水平如何?

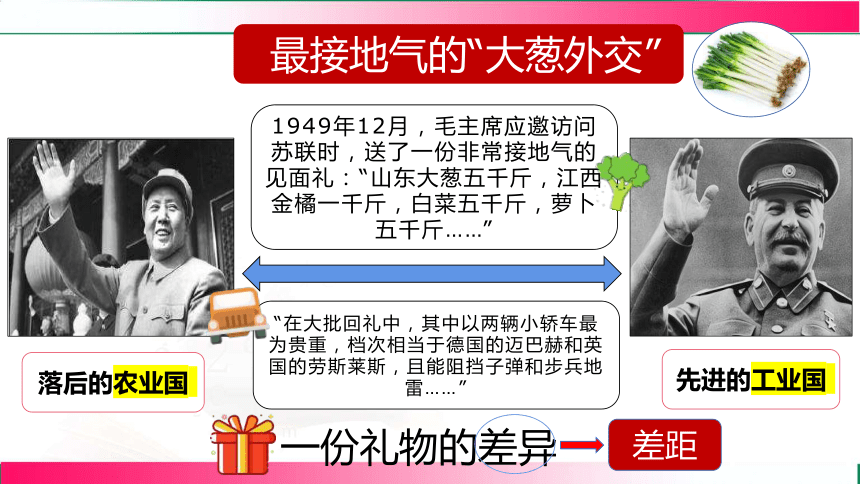

一份礼物的差异

1949年12月,毛主席应邀访问苏联时,送了一份非常接地气的见面礼:“山东大葱五千斤,江西金橘一千斤,白菜五千斤,萝卜五千斤……”

“在大批回礼中,其中以两辆小轿车最为贵重,档次相当于德国的迈巴赫和英国的劳斯莱斯,且能阻挡子弹和步兵地雷……”

差距

落后的农业国

先进的工业国

最接地气的“大葱外交”

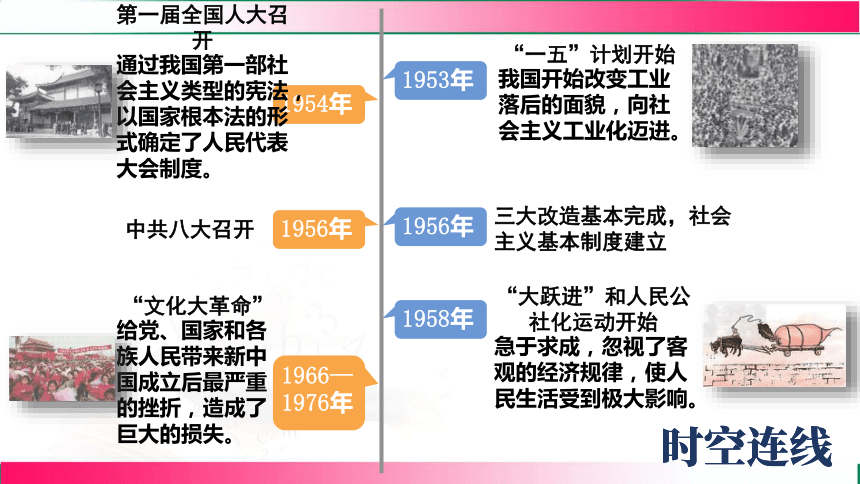

1953年

“一五”计划开始

我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

1956年

三大改造基本完成,社会主义基本制度建立

1958年

“大跃进”和人民公社化运动开始

急于求成,忽视了客观的经济规律,使人民生活受到极大影响。

1954年

第一届全国人大召开

通过我国第一部社会主义类型的宪法,以国家根本法的形式确定了人民代表大会制度。

1956年

中共八大召开

1966—1976年

“文化大革命”

给党、国家和各族人民带来新中国成立后最严重的挫折,造成了巨大的损失。

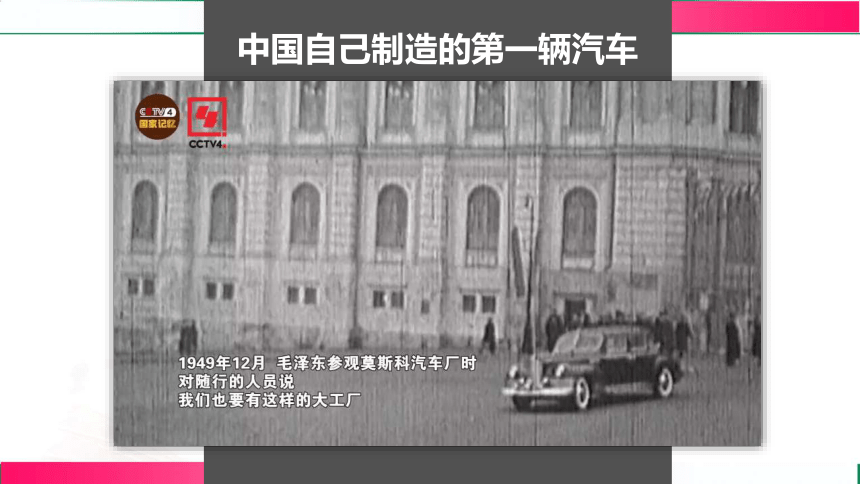

中国自己制造的第一辆汽车

八年级历史下册

工业化——这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国人民不再受帝国主义欺侮不再过穷困生活的基本保证,因此这是全国人民的最高利益。全国人民必须同心同德,为这个最高利益而积极奋斗。

——《人民日报》

什么是工业化?为什么要追求工业化?

传统农业社会向现代工业社会转变

材料一

长期的战争破坏,使整个中国大地千疮百孔,工农业生产破坏严重,物质极端贫乏,人民生活困苦,经济濒于崩溃。1949年与1936年相比,重工业生产大约下降70%,轻工业生产大约下降30%,农业生产大约下降25%。农村破产,厂矿关闭,投机猖狂,市场混乱。

——金春明《中华人民共和国简史(1949—2007)》

阅读下列材料,思考:新中国成立初期我国工业发展的状况如何?

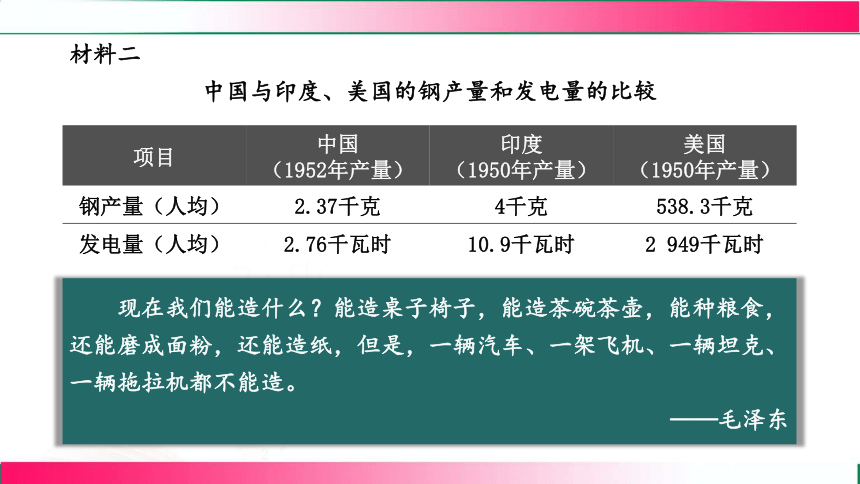

材料二

中国与印度、美国的钢产量和发电量的比较

项目 中国 (1952年产量) 印度 (1950年产量) 美国

(1950年产量)

钢产量(人均) 2.37千克 4千克 538.3千克

发电量(人均) 2.76千瓦时 10.9千瓦时 2 949千瓦时

现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。

——毛泽东

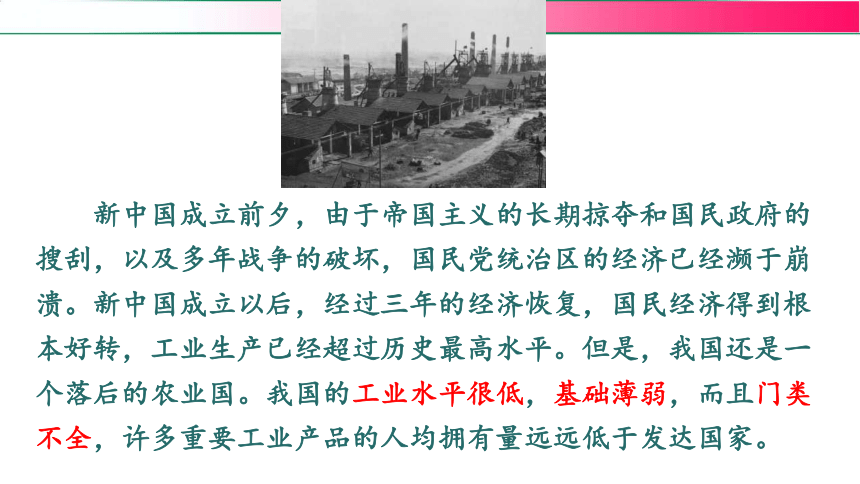

新中国成立前夕,由于帝国主义的长期掠夺和国民政府的搜刮,以及多年战争的破坏,国民党统治区的经济已经濒于崩溃。新中国成立以后,经过三年的经济恢复,国民经济得到根本好转,工业生产已经超过历史最高水平。但是,我国还是一个落后的农业国。我国的工业水平很低,基础薄弱,而且门类不全,许多重要工业产品的人均拥有量远远低于发达国家。

阅读课本,找出第一个五年计划的基本任务。

集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础。

相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业。

相应地培养建设人才。

材料一

要想大力发展轻工业,要使工业给农业以更大的支持,要满足人民群众对物质生活的迫切需要,就必须优先建立和发展钢铁冶金、有色金属、机械制造、能源交通等重工业。

新中国成立之时,正是以美国为首的资本主义阵营与以苏联为首的社会主义阵营形成并对立的时期。当时中国出于经济建设、外交便利及国家安全方面的考虑,采取了“一边倒”的外交政策,在工业化道路的选择上也必然趋附于苏联的优先发展重工业道路。

——林捷燕、《新中国“一五”计划的工业强国梦探讨》,

载《克拉玛依学刊》2014年第4期

阅读下列材料,思考:为什么要集中主要力量发展重工业?

材料二

促成当时中国选择优先发展重工业的社会主义工业化道路,一个更直接的原因,是朝鲜战争所导致的国家安全受到威胁,此后西方对中国的封锁禁运,也使建立独立工业体系的要求更迫切。

——武力、温锐《1949年以来中国工业化的“轻、重”之辨》,

载《经济研究》2006年第9期

历史原因

“一五”计划中我国优先发展重工业的原因

重工业的发展在一定程度上有助于推动轻工业和农业的发展。

我国重工业基础差,底子薄。

现实需要

当时以美国为首的资本主义国家对我国实行经济封锁、军事包围,发展重工业有助于增强我国综合国力,尤其是增强国防实力。

苏联影响

学习苏联社会主义工业化的经验——采取优先发展重工业的策略。

行业关系

取得的成就

第一个五年计划期间工业交通建设主要成就分布示意图

工业 以苏联帮助兴建的156个项目为中心,先后施工1万多个工业项目

鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳第一机床厂和飞机制造厂等建成投产

交通运输 新建宝成、鹰厦等铁路30余条;川藏、青藏、新藏公路相继通车;1957年,武汉长江大桥建成

一桥二铁三路四厂

一桥:武汉长江大桥

二铁:宝成铁路、鹰厦铁路

三路:川藏、青藏、新藏公路

四厂:鞍山钢铁公司无缝钢管厂

长春第一汽车制造厂

沈阳第一机床厂

飞机制造厂

长春一汽生产的第一批解放牌汽车

武汉长江大桥建成通车

到1957年底,第一个五年计划绝大部分指标大幅度超额完成

项目 工农业总产值 生产资料 消费资料 钢产量 煤产量 发电量 农业总产值 粮食产量 棉花产量

1957年比1952年增长(%) 67.8 210 83 296 96 166 24.8 19 26

年均增长(%) 10.9 25.4 12.9 59.2 19.2 33.2 4.5 3.7 4.7

“一五”计划成就(1957年与1952年比较)

——刘仲藜《奠基——新中国经济五十年》

我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进

第一个五年计划的完成有什么重大意义?

“一五”期间,我国工业的发展速度远远超过主要的资本主义国家,经济建设取得了举世瞩目的成就,充分显示了社会主义制度的优越性。

——《我们的周总理》

第一届全国人民代表大会

时间

1954年9月

地点

北京

内容

通过了《中华人民共和国宪法》

选举毛泽东为中华人民共和国主席,朱德为副主

席,刘少奇为第一届全国人民代表大会常务委员会委员长;决定周恩来为国务院总理。

结合课本和材料,讨论:为什么说《中华人民共和国宪法》(1954年)是我国第一部社会主义类型的宪法?

第一条 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。

第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

第四条 中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。

——《中华人民共和国宪法》(1954年)

从制定过程看,《中华人民共和国宪法》在颁布之前,广泛征求了人民群众的意见,经全国人民代表大会通过,充分反映了人们的意志和愿望。

从内容看,这部宪法明确规定了我国的社会主义性质,坚持人民民主专政和一切权力属于人民,突出了工人阶级和工农联盟在国家政治生活中的重要地位,肯定了人民代表大会制度和人民民主原则,从法律上确立了我国的社会主义方向。

如何认识和评价《中华人民共和国宪法》?

认识:它是中国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法,体现了人民民主原则和社会主义原则,具有广泛的群众性。

评价:它是中国人民革命胜利的经验总结,是建设社会主义的保证,初步奠定了社会主义民主与法制的基础。

这次会议是标志着我国人民从一九四九年建国以来的新胜利和新发展的里程碑,这次会议所制定的宪法将大大地促进我国的社会主义事业。

——毛泽东

解读:第一届全国人民代表大会通过了《中华人民共和国宪法》,以国家根本法的形式确定了人民代表大会制度。全国人民代表大会的召开,标志着人民代表大会制度的确立,是我国社会主义民主政治建设的重要里程碑。

人民代表大会制度

确立

1954年《中华人民共和国宪法》以国家根本法的形式确定了人民代表大会制度。

意义

人民代表大会制度是我国的根本政治制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础。

在刚刚建国的困难情况下,党和政府领导全国人民一步一个脚印、一步一个阶梯,走向了一个又一个的胜利!

工业化建设

民主政治建设

1星题 基础巩固

1.“一五”计划规定,五年内国家用于经济和文化建设的投资

总额达766.4亿元,折合黄金7亿多两。全部基本建设投资的

58.2%用于工业,其中又把88.8%用于重工业建设。材料说

明“一五”计划采取的方针是( )

A

A.集中主要力量发展重工业

B.工农业均衡发展

C.多点集中,迅速完成工业化

D.借助苏联的援助

2. 人民币见证新中国历史。下面两张人民币

上的图案共同反映的主题是( )

B

A.土地改革巩固政权 B.工业化建设成绩斐然

C.抗美援朝成就显著 D.民主法治的完善

3.[历史解释]“当新中国第一辆汽车试车成功,当新中国第

一架喷气式战斗机飞过天安门广场上空……当新中国工业无

数个‘第一’层出不穷的时候,中国人一辆汽车、一架飞机、

一辆坦克、一辆拖拉机都不能造的时代一去不复返了!”这

主要得益于( )

C

A.土地改革运动的开展 B.抗美援朝战争的胜利

C.第一个五年计划实施 D.1954年宪法的制定

4.[2024·镇江中考改编] 毛泽东指出,第一届全国人民代表大

会第一次会议“具有伟大的历史意义,这次会议是标志着我

国人民从1949年建国以来的新胜利和新发展的里程碑。”这

次会议的最大成果是( )

D

A.确定了民主革命纲领

B.分析了当时国内社会的主要矛盾

C.制定了“一五”计划

D.制定第一部社会主义类型的宪法

5.[史料实证]照片不仅是历史的见证,也是

重要的史料和研究资源。下面是拍摄于1954

年的一张照片,关于这张照片与相关大会的

描述,正确的是( )

C

A.按照史料表现形式分类,这张照片属于口述史料

B.这次大会是为讨论成立新中国问题而召开

C.这次大会的召开标志着人民代表大会制度的确立

D.这次大会的召开标志着我国完成了工业化建设

2星题 能力提升

1.[2024·肇庆模拟] 20世纪50年代,国家抽调有文化的干部到

工业战线,兴办和扩大高等院校,特别是工程技术学校,让

理工科专业的大学生提前毕业,向苏联等国家派遣大批留学

生。这些举措( )

B

A.旨在接受国际社会的经济援助

B.适应了国家工业化的需要

C.表明了生产关系的根本性变革

D.照搬苏联经济发展的模式

同学们,今天我们主要从政治、经济两条线索中学习了社会主义的建设探索之路,可以用四个“一” 来总结,那就是:一个计划——第一个五年计划、一次会议——第一届全国人民代表大会第一次会议、一部宪法——1954年《中华人民共和国宪法》和一个制度——人民代表大会制度。

1957 年,“一五”计划的顺利完成为中国共产党积累了进行建设的初步经验,我国工业建设和生产所取得的成就远远超过了旧中国的一百年。1954年宪法是新中国诞生后制定的第一部宪法。此时,强烈的民族自豪感交织着建设新国家的巨大热情,汇聚成一股无穷的力量,鼓舞着全国人民向着美好的梦想迈进。

谢

谢

第4课 新中国工业化的起步和

人民代表大会制度的确立

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

人教版 八年级下册历史【精做课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

第 4 课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立教案

一、教学目标

(一)知识与能力目标

准确掌握第一个五年计划的背景、目的、时间、基本任务及主要成就,清晰了解新中国工业化起步的历程。

知道第一届全国人民代表大会召开的时间、地点、主要内容,深刻理解人民代表大会制度确立的意义。

能够通过分析相关数据、图表、图片等资料,获取有效历史信息,提升归纳、概括和分析历史问题的能力。

(二)过程与方法目标

借助多媒体展示丰富的历史资料,如 “一五” 计划期间的建设场景图片、工业产量数据图表等,引导学生从史料中提取关键信息,培养史料实证意识和能力。

组织课堂讨论活动,如探讨优先发展重工业的原因、人民代表大会制度的优势等,鼓励学生发表自己的见解,培养合作探究与历史解释能力。

(三)情感态度价值观目标

深刻认识到 “一五” 计划的成功实施使我国开始改变工业落后的面貌,增强民族自豪感,激发对社会主义建设成就的认同与热爱。

真切体会人民代表大会制度作为我国根本政治制度,充分体现了人民当家作主,增强对国家政治制度的自信与维护意识。

二、教学重难点

(一)教学重点

第一个五年计划的基本任务与主要成就,理解其对新中国工业化起步的关键作用。

第一届全国人民代表大会的召开及人民代表大会制度的确立,明确这一制度的重要意义。

(二)教学难点

深入理解新中国选择优先发展重工业道路的原因,以及 “一五” 计划对我国工业体系建立的深远影响。

透彻认识人民代表大会制度作为我国根本政治制度的内涵、历史必然性及与西方政治制度的本质区别。

三、教学方法

讲授法:系统讲解重要历史概念、事件发展脉络等核心知识,确保学生准确掌握基础知识。

讨论法:针对重点难点问题组织学生讨论,如优先发展重工业的原因等,激发学生思维,促进合作交流。

直观演示法:运用图片、视频、图表等多媒体资源,直观展示 “一五” 计划成就、第一届全国人大会议场景等,增强学生感性认识。

四、教学过程

(一)导入新课

展示现代中国工业发达的图片或视频片段,如高铁飞驰、5G 通信基站建设、现代化工厂生产场景等,提问:“同学们,现在我国工业非常发达,在世界上也占据重要地位。那大家知道新中国成立初期,我国的工业状况是怎样的吗?” 引发学生兴趣。

接着展示新中国成立初期工业落后的数据资料,如 “1952 年我国钢产量人均仅 2.37 公斤,是美国的 1/167,英国的 1/134”,让学生对比感知,顺势导入新课:“面对如此落后的工业局面,新中国如何迈出工业化的第一步?在政治建设方面又有哪些重要举措?今天我们就来学习第 4 课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立”。

(二)讲授新课

新中国工业化的起步 ——“一五” 计划

背景

展示土地改革后农村经济恢复发展的相关资料,提问:“土地改革后,农村经济得到发展,为国家工业化提供了一定基础。但当时我国工业整体情况如何呢?” 引导学生结合教材及数据资料,分析得出新中国成立初期工业基础薄弱,许多重要工业产品人均拥有量远远低于发达国家,甚至低于一些发展中国家,严重制约国家经济发展与国防安全。

进一步提问:“在这样的背景下,新中国面临着怎样的内忧外患?” 引导学生思考国内经济亟待恢复提升、人民生活水平有待提高,国际上受西方资本主义国家封锁威胁,从而理解进行工业化建设的紧迫性。

目的:为了有计划地进行社会主义建设,改变工业落后的面貌,实现国家的社会主义工业化,提高国家经济实力与国防能力。

时间:1953 - 1957 年。

基本任务

在黑板上展示 “一五” 计划基本任务:“集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才”。

组织学生分组讨论:“为什么要集中主要力量发展重工业?” 鼓励各小组结合当时国际形势(冷战格局下,西方国家军事威胁)、国内工业基础(重工业极度薄弱)及工业体系构建需求等方面发表见解。

小组代表发言后,教师总结补充:重工业是国家工业化和国防现代化的根基,只有优先发展重工业,才能生产出先进的机器设备、武器装备等,摆脱对外国的依赖,增强国家综合实力。同时,发展交通运输业等其他产业,能为工业发展提供支撑,培养建设人才则为长期建设储备力量。

主要成就

工业成就:展示 “一五” 计划期间工业建设成就的图片和视频,如鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳第一机床厂和飞机制造厂等建成投产场景,同时列举相关数据,如 “1956 年,长春第一汽车制造厂生产出第一辆解放牌汽车;1957 年,我国钢产量达到 535 万吨,比 1952 年增长近 3 倍”。引导学生思考这些成就对我国工业发展的意义,总结得出这些成就填补了我国工业领域诸多空白,初步建立起较为完整的工业体系,为后续工业发展奠定坚实基础。

交通成就:展示《第一个五年计划期间工业交通建设主要成就分布示意图》,让学生在图中找出 1957 年落成的武汉长江大桥,以及川藏、青藏、新藏公路和新建的宝成铁路、鹰厦铁路等。提问:“这些交通设施的建设对国家发展有什么重要作用?” 引导学生从加强内地与边疆联系、促进经济交流、巩固国防等方面分析,认识到交通运输业的发展有力推动了全国经济一体化进程,促进了各地区资源共享与协同发展。

意义:引导学生结合 “一五” 计划成就,分组讨论其意义。小组讨论后总结:“一五” 计划的完成使我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进,为社会主义建设奠定了坚实的物质基础,增强了国家经济实力与国防力量,在新中国发展历程中具有里程碑意义。

人民代表大会制度的确立

第一届全国人民代表大会

展示第一届全国人民代表大会召开的图片及相关资料,提问:“第一届全国人民代表大会在何时何地召开?这次会议有哪些重要成果?” 引导学生阅读教材找出答案:1954 年 9 月,第一届全国人民代表大会在北京召开,会议制定了《中华人民共和国宪法》,选举产生了国家领导人等。

重点介绍会议制定宪法这一成果,展示《中华人民共和国宪法》文本片段,如 “中华人民共和国的一切权力属于人民”“人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会” 等关键条款,组织学生思考讨论:“从这些条款能看出这部宪法有什么性质?”

小组讨论后代表发言,教师总结:这部宪法是我国第一部社会主义类型的宪法,体现了人民民主原则和社会主义原则,它与旧中国宪法有着本质区别,旧中国宪法维护少数剥削阶级利益,而这部宪法旨在保障广大人民当家作主的权利。

人民代表大会制度

结合前面学习内容,梳理人民代表大会制度的确立过程,强调人民代表大会制度是我国的根本政治制度。

组织课堂讨论:“与西方政治制度相比,我国人民代表大会制度有哪些优势?” 引导学生从保障人民当家作主的广泛性、决策效率、集中力量办大事等方面思考。

小组讨论后,教师全面讲解:人民代表大会制度下,人民通过选举代表组成人民代表大会行使国家权力,能充分体现人民意志,代表最广大人民根本利益;这一制度有利于集中力量进行社会主义建设,在应对重大问题和挑战时,能够高效决策、迅速行动,维护国家统一和民族团结,是符合我国国情、具有强大生命力和显著优越性的政治制度。

(三)课堂小结

与学生一起回顾本节课主要内容:新中国成立初期,面对工业落后局面,实施 “一五” 计划,通过集中力量发展重工业等任务,在工业和交通等领域取得巨大成就,开始向社会主义工业化迈进;1954 年第一届全国人民代表大会召开,制定了第一部社会主义类型宪法,确立了人民代表大会制度这一根本政治制度,为国家政治建设奠定坚实基础。

强调工业化起步和人民代表大会制度确立对新中国发展的重要意义,它们分别从经济和政治层面为社会主义建设创造了关键条件,是新中国发展历程中的重要里程碑。

(四)课后作业

布置书面作业:让学生完成教材课后相关练习题,巩固本节课所学基础知识。

拓展作业:要求学生课后查阅资料,了解 “一五” 计划某项具体成就背后的建设故事,或收集我国人民代表大会制度在实践中保障人民权益的具体案例,下节课分享交流,加深对本节课内容的理解与认识。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

水调歌头·游泳

毛泽东

才饮长沙水,

又食武昌鱼。

万里长江横渡,

极目楚天舒。

……

子在川上曰:逝者如斯夫!

风樯动,龟蛇静,起宏图。

一桥飞架南北,

天堑变通途。

……

神女应无恙,

当惊世界殊。

武汉长江大桥

”中国奇迹“的工业蓝图

纪录片《百炼成钢》

根据视频,思考新中国成立后我国的工业发展水平如何?

一份礼物的差异

1949年12月,毛主席应邀访问苏联时,送了一份非常接地气的见面礼:“山东大葱五千斤,江西金橘一千斤,白菜五千斤,萝卜五千斤……”

“在大批回礼中,其中以两辆小轿车最为贵重,档次相当于德国的迈巴赫和英国的劳斯莱斯,且能阻挡子弹和步兵地雷……”

差距

落后的农业国

先进的工业国

最接地气的“大葱外交”

1953年

“一五”计划开始

我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

1956年

三大改造基本完成,社会主义基本制度建立

1958年

“大跃进”和人民公社化运动开始

急于求成,忽视了客观的经济规律,使人民生活受到极大影响。

1954年

第一届全国人大召开

通过我国第一部社会主义类型的宪法,以国家根本法的形式确定了人民代表大会制度。

1956年

中共八大召开

1966—1976年

“文化大革命”

给党、国家和各族人民带来新中国成立后最严重的挫折,造成了巨大的损失。

中国自己制造的第一辆汽车

八年级历史下册

工业化——这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国人民不再受帝国主义欺侮不再过穷困生活的基本保证,因此这是全国人民的最高利益。全国人民必须同心同德,为这个最高利益而积极奋斗。

——《人民日报》

什么是工业化?为什么要追求工业化?

传统农业社会向现代工业社会转变

材料一

长期的战争破坏,使整个中国大地千疮百孔,工农业生产破坏严重,物质极端贫乏,人民生活困苦,经济濒于崩溃。1949年与1936年相比,重工业生产大约下降70%,轻工业生产大约下降30%,农业生产大约下降25%。农村破产,厂矿关闭,投机猖狂,市场混乱。

——金春明《中华人民共和国简史(1949—2007)》

阅读下列材料,思考:新中国成立初期我国工业发展的状况如何?

材料二

中国与印度、美国的钢产量和发电量的比较

项目 中国 (1952年产量) 印度 (1950年产量) 美国

(1950年产量)

钢产量(人均) 2.37千克 4千克 538.3千克

发电量(人均) 2.76千瓦时 10.9千瓦时 2 949千瓦时

现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。

——毛泽东

新中国成立前夕,由于帝国主义的长期掠夺和国民政府的搜刮,以及多年战争的破坏,国民党统治区的经济已经濒于崩溃。新中国成立以后,经过三年的经济恢复,国民经济得到根本好转,工业生产已经超过历史最高水平。但是,我国还是一个落后的农业国。我国的工业水平很低,基础薄弱,而且门类不全,许多重要工业产品的人均拥有量远远低于发达国家。

阅读课本,找出第一个五年计划的基本任务。

集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础。

相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业。

相应地培养建设人才。

材料一

要想大力发展轻工业,要使工业给农业以更大的支持,要满足人民群众对物质生活的迫切需要,就必须优先建立和发展钢铁冶金、有色金属、机械制造、能源交通等重工业。

新中国成立之时,正是以美国为首的资本主义阵营与以苏联为首的社会主义阵营形成并对立的时期。当时中国出于经济建设、外交便利及国家安全方面的考虑,采取了“一边倒”的外交政策,在工业化道路的选择上也必然趋附于苏联的优先发展重工业道路。

——林捷燕、《新中国“一五”计划的工业强国梦探讨》,

载《克拉玛依学刊》2014年第4期

阅读下列材料,思考:为什么要集中主要力量发展重工业?

材料二

促成当时中国选择优先发展重工业的社会主义工业化道路,一个更直接的原因,是朝鲜战争所导致的国家安全受到威胁,此后西方对中国的封锁禁运,也使建立独立工业体系的要求更迫切。

——武力、温锐《1949年以来中国工业化的“轻、重”之辨》,

载《经济研究》2006年第9期

历史原因

“一五”计划中我国优先发展重工业的原因

重工业的发展在一定程度上有助于推动轻工业和农业的发展。

我国重工业基础差,底子薄。

现实需要

当时以美国为首的资本主义国家对我国实行经济封锁、军事包围,发展重工业有助于增强我国综合国力,尤其是增强国防实力。

苏联影响

学习苏联社会主义工业化的经验——采取优先发展重工业的策略。

行业关系

取得的成就

第一个五年计划期间工业交通建设主要成就分布示意图

工业 以苏联帮助兴建的156个项目为中心,先后施工1万多个工业项目

鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳第一机床厂和飞机制造厂等建成投产

交通运输 新建宝成、鹰厦等铁路30余条;川藏、青藏、新藏公路相继通车;1957年,武汉长江大桥建成

一桥二铁三路四厂

一桥:武汉长江大桥

二铁:宝成铁路、鹰厦铁路

三路:川藏、青藏、新藏公路

四厂:鞍山钢铁公司无缝钢管厂

长春第一汽车制造厂

沈阳第一机床厂

飞机制造厂

长春一汽生产的第一批解放牌汽车

武汉长江大桥建成通车

到1957年底,第一个五年计划绝大部分指标大幅度超额完成

项目 工农业总产值 生产资料 消费资料 钢产量 煤产量 发电量 农业总产值 粮食产量 棉花产量

1957年比1952年增长(%) 67.8 210 83 296 96 166 24.8 19 26

年均增长(%) 10.9 25.4 12.9 59.2 19.2 33.2 4.5 3.7 4.7

“一五”计划成就(1957年与1952年比较)

——刘仲藜《奠基——新中国经济五十年》

我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进

第一个五年计划的完成有什么重大意义?

“一五”期间,我国工业的发展速度远远超过主要的资本主义国家,经济建设取得了举世瞩目的成就,充分显示了社会主义制度的优越性。

——《我们的周总理》

第一届全国人民代表大会

时间

1954年9月

地点

北京

内容

通过了《中华人民共和国宪法》

选举毛泽东为中华人民共和国主席,朱德为副主

席,刘少奇为第一届全国人民代表大会常务委员会委员长;决定周恩来为国务院总理。

结合课本和材料,讨论:为什么说《中华人民共和国宪法》(1954年)是我国第一部社会主义类型的宪法?

第一条 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。

第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

第四条 中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。

——《中华人民共和国宪法》(1954年)

从制定过程看,《中华人民共和国宪法》在颁布之前,广泛征求了人民群众的意见,经全国人民代表大会通过,充分反映了人们的意志和愿望。

从内容看,这部宪法明确规定了我国的社会主义性质,坚持人民民主专政和一切权力属于人民,突出了工人阶级和工农联盟在国家政治生活中的重要地位,肯定了人民代表大会制度和人民民主原则,从法律上确立了我国的社会主义方向。

如何认识和评价《中华人民共和国宪法》?

认识:它是中国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法,体现了人民民主原则和社会主义原则,具有广泛的群众性。

评价:它是中国人民革命胜利的经验总结,是建设社会主义的保证,初步奠定了社会主义民主与法制的基础。

这次会议是标志着我国人民从一九四九年建国以来的新胜利和新发展的里程碑,这次会议所制定的宪法将大大地促进我国的社会主义事业。

——毛泽东

解读:第一届全国人民代表大会通过了《中华人民共和国宪法》,以国家根本法的形式确定了人民代表大会制度。全国人民代表大会的召开,标志着人民代表大会制度的确立,是我国社会主义民主政治建设的重要里程碑。

人民代表大会制度

确立

1954年《中华人民共和国宪法》以国家根本法的形式确定了人民代表大会制度。

意义

人民代表大会制度是我国的根本政治制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础。

在刚刚建国的困难情况下,党和政府领导全国人民一步一个脚印、一步一个阶梯,走向了一个又一个的胜利!

工业化建设

民主政治建设

1星题 基础巩固

1.“一五”计划规定,五年内国家用于经济和文化建设的投资

总额达766.4亿元,折合黄金7亿多两。全部基本建设投资的

58.2%用于工业,其中又把88.8%用于重工业建设。材料说

明“一五”计划采取的方针是( )

A

A.集中主要力量发展重工业

B.工农业均衡发展

C.多点集中,迅速完成工业化

D.借助苏联的援助

2. 人民币见证新中国历史。下面两张人民币

上的图案共同反映的主题是( )

B

A.土地改革巩固政权 B.工业化建设成绩斐然

C.抗美援朝成就显著 D.民主法治的完善

3.[历史解释]“当新中国第一辆汽车试车成功,当新中国第

一架喷气式战斗机飞过天安门广场上空……当新中国工业无

数个‘第一’层出不穷的时候,中国人一辆汽车、一架飞机、

一辆坦克、一辆拖拉机都不能造的时代一去不复返了!”这

主要得益于( )

C

A.土地改革运动的开展 B.抗美援朝战争的胜利

C.第一个五年计划实施 D.1954年宪法的制定

4.[2024·镇江中考改编] 毛泽东指出,第一届全国人民代表大

会第一次会议“具有伟大的历史意义,这次会议是标志着我

国人民从1949年建国以来的新胜利和新发展的里程碑。”这

次会议的最大成果是( )

D

A.确定了民主革命纲领

B.分析了当时国内社会的主要矛盾

C.制定了“一五”计划

D.制定第一部社会主义类型的宪法

5.[史料实证]照片不仅是历史的见证,也是

重要的史料和研究资源。下面是拍摄于1954

年的一张照片,关于这张照片与相关大会的

描述,正确的是( )

C

A.按照史料表现形式分类,这张照片属于口述史料

B.这次大会是为讨论成立新中国问题而召开

C.这次大会的召开标志着人民代表大会制度的确立

D.这次大会的召开标志着我国完成了工业化建设

2星题 能力提升

1.[2024·肇庆模拟] 20世纪50年代,国家抽调有文化的干部到

工业战线,兴办和扩大高等院校,特别是工程技术学校,让

理工科专业的大学生提前毕业,向苏联等国家派遣大批留学

生。这些举措( )

B

A.旨在接受国际社会的经济援助

B.适应了国家工业化的需要

C.表明了生产关系的根本性变革

D.照搬苏联经济发展的模式

同学们,今天我们主要从政治、经济两条线索中学习了社会主义的建设探索之路,可以用四个“一” 来总结,那就是:一个计划——第一个五年计划、一次会议——第一届全国人民代表大会第一次会议、一部宪法——1954年《中华人民共和国宪法》和一个制度——人民代表大会制度。

1957 年,“一五”计划的顺利完成为中国共产党积累了进行建设的初步经验,我国工业建设和生产所取得的成就远远超过了旧中国的一百年。1954年宪法是新中国诞生后制定的第一部宪法。此时,强烈的民族自豪感交织着建设新国家的巨大热情,汇聚成一股无穷的力量,鼓舞着全国人民向着美好的梦想迈进。

谢

谢

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化