6.1《〈老子〉四章》课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 6.1《〈老子〉四章》课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-17 09:56:44 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

选择性必修上册第二单元

南怀瑾先生在《老子他说》对儒、释、道三家做了一个绝妙的比喻。他说:“儒家就像粮食店,人食五谷杂粮,如果不吃东西人很快就会不行,它是生活的必需品。佛家像百货商店,有空或是有闲钱的时候我们会去逛逛,可以买东西也可不买,甚至不去逛都不会对生活有太大的影响,但是社会需要它。道家像药店,道教的思想深刻,内含兵家、纵横家,乃至天文、地理等多方面的知识,若是国家、民族生了病,就必须要道教来帮助。”

今天,我们来看看老子和庄子是如何看待“有用”与“无用”的,思考他们的思想对我们有什么启示。

情境导入

活动一:知人论世

查阅资料,了解老子、及其生活的时代背景和《老子》。

学习活动

1.老子

老子思想的核心是朴素的辩证法。在政治上,主张无为而治、不言之教。在权术上,讲究物极必反之理。在修身方面,老子是道家性命双修的始祖,讲究虚心实腹、不与人争的修持。

著有《老子》(又称《道德经》),是全球文字出版发行量最大的著作之一。

老子(生卒年不详),即老聃,相传姓李名耳,字伯阳,春秋末期人。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。在道教中,被尊为道教始祖,称“太上老君”。在唐朝,被追认为李姓始祖。曾被奉为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

1、老子

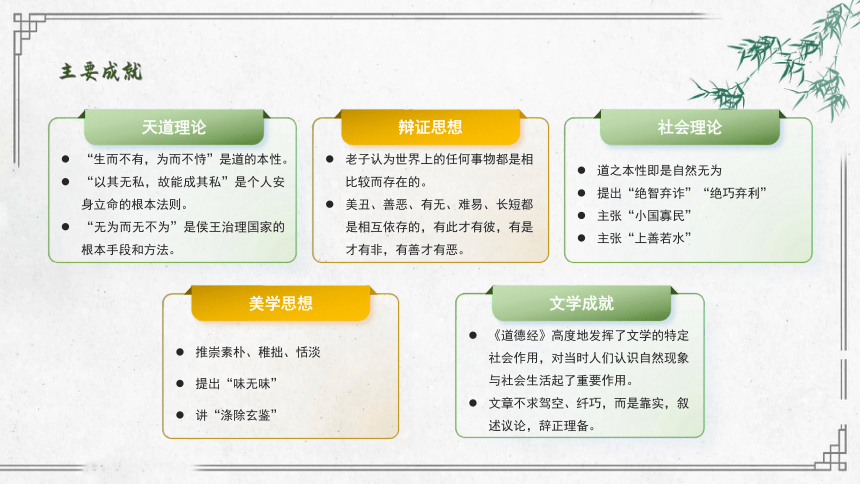

老子认为世界上的任何事物都是相比较而存在的。

美丑、善恶、有无、难易、长短都是相互依存的,有此才有彼,有是才有非,有善才有恶。

辩证思想

“生而不有,为而不恃”是道的本性。

“以其无私,故能成其私”是个人安身立命的根本法则。

“无为而无不为”是侯王治理国家的根本手段和方法。

天道理论

道之本性即是自然无为

提出“绝智弃诈”“绝巧弃利”

主张“小国寡民”

主张“上善若水”

社会理论

推崇素朴、稚拙、恬淡

提出“味无味”

讲“涤除玄鉴”

美学思想

《道德经》高度地发挥了文学的特定社会作用,对当时人们认识自然现象与社会生活起了重要作用。

文章不求驾空、纤巧,而是靠实,叙述议论,辞正理备。

文学成就

“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矰。至于龙,吾不能知,其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

——孔子

“老子所贵道,虚无,因应变化于无为,故著书辞称微妙难识。”

——司马迁

据说,老子八九岁时,附近的大山上突然出现一青牛,青牛凶猛异常,见物咬物,见人吃人。后来,老子和青牛斗智斗勇,最终降服青牛,只许他们吃青草,还教它们拉犁拉车,青牛也成了老子的坐骑。在洛阳城北,有个下清宫,以前名叫青牛观,传说是老子拴牛处。老子拴了青牛,上翠云峰炼丹,青牛就在此等他。后来老子决定西去传道化胡,牵起正在吃草的青牛就走。那牛眼见要离开此地,对着西方吼了三声,这就是“青牛吼峪”典故的由来。

青牛吼峪

老子是这些思想家之一,他试图理解现实和生命的本质和意义。他对政治事务或社会习俗不感兴趣。他更关心寻找存在的根源和和谐之道。

1.老子

2.时代背景

老子生于春秋时期,这是中国政治动荡、社会动乱和思想多元的时期。周朝统治中国已经超过500年,但是正在衰落和失去对各个封建国家的权威。各国不断地互相争夺权力和领土,许多人遭受战争和压迫的苦难。

在这种混乱的环境中,许多思想家出现,提出了他们对如何应对社会和人类存在问题的看法。其中一些主张法家,一种严格的法律和惩罚制度来维持秩序和控制。其中一些推崇儒家,一种基于忠诚、孝道、礼仪和仁爱的道德准则。其中一些遵循墨家,一种普遍爱和非暴力的主张。其中一些实践道家,一种基于简单、自然和无为的生活方式。

1.老子

3.《老子》

《道德经》主要论述“道”与“德”:“道”不仅是宇宙之道、自然之道,也是个体修行即修道的方法;“德”不是通常以为的道德或德行,而是修道者所应必备的特殊的世界观、方法论以及为人处世之方法。

《老子》又称《道德经》《道德真经》《五千言》《老子五千文》,春秋时期老子的哲学作品,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。

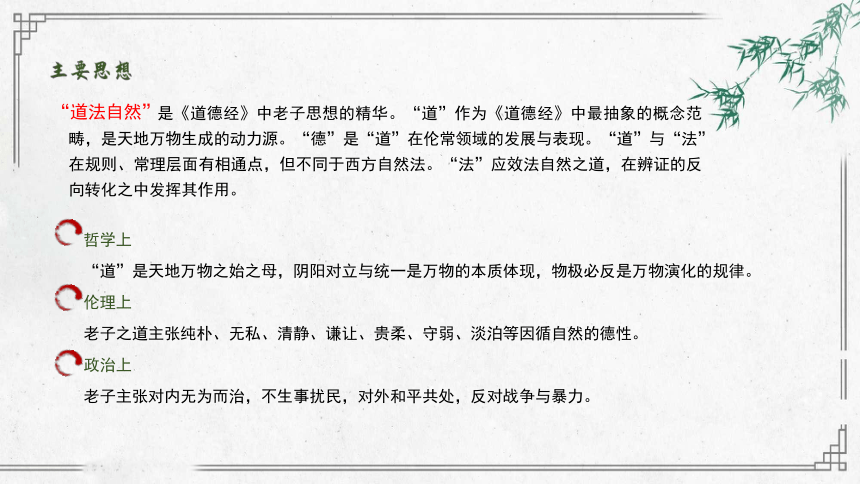

是《道德经》中老子思想的精华。“道”作为《道德经》中最抽象的概念范畴,是天地万物生成的动力源。“德”是“道”在伦常领域的发展与表现。“道”与“法”在规则、常理层面有相通点,但不同于西方自然法。“法”应效法自然之道,在辨证的反向转化之中发挥其作用。

“道法自然”

哲学上

“道”是天地万物之始之母,阴阳对立与统一是万物的本质体现,物极必反是万物演化的规律。

伦理上

老子之道主张纯朴、无私、清静、谦让、贵柔、守弱、淡泊等因循自然的德性。

政治上

老子主张对内无为而治,不生事扰民,对外和平共处,反对战争与暴力。

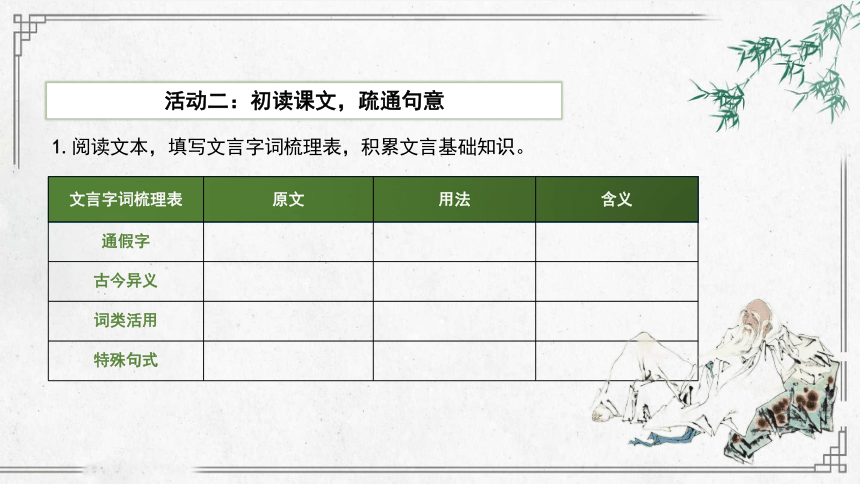

1.阅读文本,填写文言字词梳理表,积累文言基础知识。

文言字词梳理表 原文 用法 含义

通假字

古今异义

词类活用

特殊句式

活动二:初读课文,疏通句意

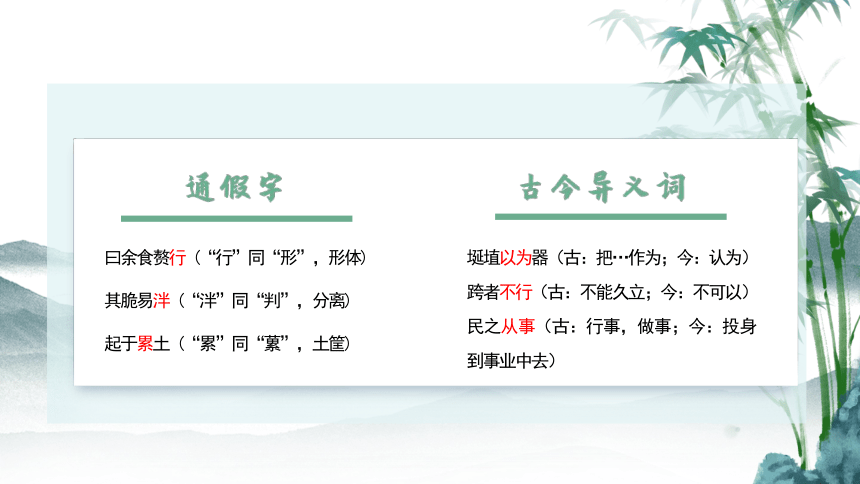

曰余食赘行 (“行”同“形”,形体)

其脆易泮 (“泮”同“判”,分离)

起于累土 (“累”同“蔂”,土筐)

埏埴以为器(古:把…作为;今:认为)

跨者不行(古:不能久立;今:不可以)

民之从事(古:行事,做事;今:投身到事业中去)

④ 形容词作动词

自见者不明(显明)

⑤意动用法

自是者不彰(以……为是;是,正确)

是以圣人欲不欲(以……为欲)

不贵难得之货(以……为贵)

学不学(以……为学)

①名词作动词

自伐者无功(建立功勋)

其未兆易谋(显露迹象)

②动词作名词

是以圣人欲不欲(名词,想要的东西)

学不学(名词,学习的内容)

③使动用法

常于几成而败之(使……失败)

③状语后置

为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末。

九层之台,起于累土。

千里之行,始于足下。

①判断句

是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

②固定结构

自知者明。

自胜者强

2.借助工具书和课下注释,疏通句意。

三十辐共一毂(gǔ),当其无,有车之用。埏(shān)埴(zhí)以为器,之以为利,无之以为用。

门窗

当其无,有器之用。凿户牖(yǒu)以为室,当其无,有室之用。故有有之以为利,无之以为用。(第十一章)

指车毂的中空处

车轮的中心部位,周围与辐条的一段相接,中间的圆孔用来插车轴。

和泥(制作陶器)。埏,揉和。埴,黏土。

【译文】

三十根辐条结到一个毂当中,正是因为它们拱成一个圆形的中空之处,才有连接车轴,成就了车轮的用途。揉和黏土制成陶器,正是因为它留有中空的部分,才成就了它的用途。开凿门窗建成居室,正是因为它中间的是空的,才成就了房屋的用途。所以,“有”给人方便之利,正是“无”发挥着作用。

企者不立;跨者不行;自见者不明;自是者不彰;自伐者无功;自矜者不长。

长久。一说读zhǎng,意思是得到尊敬。

【译文】

踮起脚想站得高一点,反而站不稳;急切地大跨步前行,反而走不快;自我显示的人,反而不能显闻;自以为是的人,反而不能彰显;自我夸耀的人,反而不会被认为有功劳;自高自大的人,反而不能持久。(这些行为)用道的观点来看,就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不能这样做。

其在道也.曰:余食赘(zhuì)行。物或恶之,故有道者不处。(第二十四章)

为,做。

都是自我夸耀的意思。

知人者智,自知者明。 胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。

高明、聪明的意思。

【译文】

认识别人的人有智慧,了解自己的人才算聪明。战胜别人的人有力量,战胜自己的人才算坚强。知道满足的人能够富有,勤勉而行的人有意志,不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

不失其所者久,死而不亡者寿。(第三十三章)

刚强,果决

安于自得,心生满足

指努力不懈的意思。

没有迹象时、没有征兆时

散,分解

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。

指细小的萌芽

稳定、安定

维持,掌握

图谋、谋划

是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。

指顺应自然,不求有所作为

接近

慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过,

动词,向往、欲想

弥补,补救

动词,学习

以辅万物之自然而不敢为。(第六十四章)

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮(pàn),其微易散。为之于未有,治之于未乱。

用……辅助

【译文】

事物稳定时就容易掌握,事物还没有出现变化的迹象时,容易解决。事物脆弱时容易分解,事物还微小时,容易散失。要在事情还没有发生变化时就把它做好,要在混乱还没有产生时就把它处理妥当。合抱的大树,是从细小的萌芽生长起来的;九层的高台,是从一筐筐泥土开始堆积而成的;千里的远行,是从脚下第一步开始走出来的。(硬要去)做,就必然会遭到失败;(紧紧)抓住不放,就必将会遭受损失。因此有“道”的圣人不求有所作为,因此不会败事,不容易把持,就不会丧失。

人们做事情,总是在快要成功的时候遭致失败。审慎面对事物的终结,一如开始时那样,就不会失败。因此有“道”的圣人所向往的是别人所不向往的。(他)不看重那些稀罕的财物;他的学习就是不学什么;改正众人的错误,用(上述原则)辅助万物自然发展而不加以干预。

1.阅读《〈老子〉四章》,梳理文章内容。

活动三:精读课文,探究内容

《〈老子〉四章》

论道

修身

治国

有无相生

忌:自见、自是、自伐、自矜

要:自知、自胜、知足、强行、不失其所

为之于未有,治之于未乱,慎终如始

强调“无”的用处

2.《〈老子〉四章》的内容都包含矛盾对立关系,分析其内容及异同。

十一章

通过列举分析典型的日常生活用品,阐明了“无之以为用”的道理。

通过列举一系列的社会人生现象,剖析了“自见”“自是”“自伐”“自矜”的危害,从反面证明了“无我”的重要性,阐明了无为立身的主张。

异:

二十四章

三十三章

六十四章

强调了加强自我修为的重要性。人要有自知之明,要经常反省自己,要不断地战胜自己的弱点,要抑制贪欲,坚守本分,一心一意不屈不挠地追求自己应该追求的东西。

老子告诉我们做事要有预见性,要见微知著,居安思危,防患于未然;要把握大小、高下、远近等一系列对立项之间的逻辑关系,重视“小”“下”“近”,注重积累;要始终如一,坚持到底。

专说“对待”之理:任何事物内部都有相关和相对的因素,而那些对立的因素也是相辅相成的,所以要客观地、全面地认识事物。

矛盾双方相互依存,互为条件,对立面双方可以互相转化。为了防止走向反面,主张要把自己放在弱者地位。

通常情况下,人们偏执于这种对待关系的一面,比如“有”“知人”“胜人”等可《老子》却总是提醒世人重视那通常被忽视的一面。

善用逆向思维,具有意想不到的开创性。善于从常人思维的反面提出问题从而达到正面领悟的效果

同:

(1)

(2)

(3)

(4)

3.怎样理解第十一章的“有”“无”?本章是如何论证“有”和“无”

的关系?

常人眼睛只盯着“有”和“实”,无视“虚”“空”“无”。老子用具体的器物告诉人,“有”和“实”是事物的条件和凭借,能用则需要“空”和“虚”。现实生活中,持有一定的虚无态度,做到有功不居,有才不傲,有力不乱,能在有无相生的境界里自由徜徉。

(1)“有”和“无”是对立统一的,它们相互依存,相互作用。

“无”让“有”发挥作用。正如有了车毂中空的地方,才有了车子的作用;有了器具中空的地方,才具备器皿的作用;有了门窗四壁的空的部分,才有了房屋的作用。

(2) 本章论述“有”与“无”的辩证关系,以车轮、器皿、房屋等为例来说明“有”与“无”是互相依存的。

4.第二十四章用了哪种论证方法?

比喻论证

用“企者不立,跨者不行”作比喻(将“企者不立,跨者不行”比喻成“自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。”),说明“自见”“自是”“自伐”“自矜”的结果都是不好的,会使人们离自己的目标越来越远。

老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,不自以为是,不好高骛远,以一颗平常心去去面对,方可长久。一个人有了“自见”、“自是”、“自伐”、“自矜”的心病,一定要及时反省,反省后要自我改正。

5.《<老子>四章》在句式上有什么特点?

选文句式整齐,体现了中国文字的音韵之美。善于使用排比、对偶等各种句式,表情达意,形式新颖,变化灵活。

排比

可以说是数量众多,格式齐备,形式灵活,运用巧妙。如“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”。排比句的运用,既使论述的事理主次分明,条理清晰,层层递进,详尽通达,也使文章雄健有力,气势磅礴,若悬河飞泻,注而不竭。

对偶

“知人者智,自知者明”“自是者不彰,自伐者无功”等名句以整齐的句式有机地错置在各章中,不仅给人以美感,而且含有深刻的哲理,给人启迪无穷。尤其值得注意的是,它的句式往往随言理抒情的需要而自由组成,长短不一的句式交错出现在作品中,其形式便有参差变化之妙,其语气也有起伏顿挫之感,自然亦能够更加自由而充分地抒情,更加明晰而透彻地说理。

6.《<老子>四章》告诉我们哪些为人处世的道理?

为人处世不要自以为是,不要自我夸耀。

壹

要正确地了解别人和认识自我,战胜自我。

贰

要想成就大的事业必须从小事做起。

叁

无论做什么事情,都必须具有强大的毅力。

肆

做事要脚踏实地,从一开始就小心谨慎,始终如一。

伍

7.比较梳理:《老子》第六十四章中提到“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”。荀子《劝学》中提到“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。两者有什么不同?

老子阐述的是大小、高下、远近等对待和转化关系,让人们依照自然规律办事,树立必胜的信心和坚强的毅力,耐心地一点一滴地去完成,稍有松懈,就会造成前功尽弃、功亏一篑的结局。

荀子说“锲而不舍,金石可镂”,人要像蚯蚓那样“用心一也”,虽然“无爪牙之利,筋骨之强”,也要“上食埃土,下饮黄泉”,提出了积极进取的主张。

1.在《老子》中,几乎通篇充满了“不争”的理念。如“上善若水。水善利万物而不争……夫唯不争,故无尤”“夫唯不争,故天下莫能与之争”“天之道,不争而善胜”等。在今天这个竞争激烈的社会,你怎样看待竞争这一问题?

过度竞争导致无序。如果竞争没有了法律和道德的约束,就会导致混乱。我们需时刻提醒自己要在规范约束下进行有序竞争。

竞争是一种客观的现实存在。儒家提出了符合“礼”“义”标准的“君子之争”,区别于只顾谋求一己之私利的“小人之争”。我们应提倡“君子之争”,拒绝“小人之争”。

“不争之德”助不争而胜。老子所谓的“不争”不是真的不争,而是眼前不争,是依托着“道”的无痕迹的争,是为以后发展的争,这是不争之德的体现。德者自得,无德者不得。得失之理,唯在一个“德”字上。

(1)

(2)

(3)

活动四:课外拓展延伸

2.结合本文内容,谈谈应怎样理解“人贵有自知之明”这句话?

“自知者明”,就是说能清醒地认识自己、对待自己,这才是最聪明、最难能可贵的。“知人”“胜人”十分重要,但是“自知”“自胜”更加重要。一个人倘若能审视自已、坚定自己的生活信念,并且切实执行,那他就能保持旺盛的生命力。

3.老子思想中最大的闪光点是他的朴素辩证法思想,请结合课文谈谈你的理解。

老子观察到宇宙间的万事万物都存在着两个对立面,世间万物有阴阳、刚柔、强弱、兴废等不同。他还发现对立的事物能够向其相反的方向转化,为了防止物极必反,老子主张去掉那些极端的、过分的举动,始终保持着像“道”那样冲虚而不盈满的状态。老子“道”的本性是自然的,他认为天地的运行是自然而然、不假外力的。人也应该和万物一样,是自然的,人生必须消除主观的和外在的干涉,使其自然发展。

小结

《<老子>四章》主要阐述了老子关于“有”和“无”辩证关系的分析、有道之人不彰显自我的道理,强调了人要“自知”“自胜”“知足”“强行”,加强自我修养的观点,并告诉人们依照自然规律,从小事做起,“无为而治”,这四章从不同角度体现了老子的观点。

作业

老子“不敢为天下先”取得了卓越的成就,孙中山“敢为天下先”赢得了“中华民国国父”之称。

你如何看待“不敢为天下先”与“敢为天下先”呢?联系社会实际,谈谈你的看法。200字左右。

选择性必修上册第二单元

南怀瑾先生在《老子他说》对儒、释、道三家做了一个绝妙的比喻。他说:“儒家就像粮食店,人食五谷杂粮,如果不吃东西人很快就会不行,它是生活的必需品。佛家像百货商店,有空或是有闲钱的时候我们会去逛逛,可以买东西也可不买,甚至不去逛都不会对生活有太大的影响,但是社会需要它。道家像药店,道教的思想深刻,内含兵家、纵横家,乃至天文、地理等多方面的知识,若是国家、民族生了病,就必须要道教来帮助。”

今天,我们来看看老子和庄子是如何看待“有用”与“无用”的,思考他们的思想对我们有什么启示。

情境导入

活动一:知人论世

查阅资料,了解老子、及其生活的时代背景和《老子》。

学习活动

1.老子

老子思想的核心是朴素的辩证法。在政治上,主张无为而治、不言之教。在权术上,讲究物极必反之理。在修身方面,老子是道家性命双修的始祖,讲究虚心实腹、不与人争的修持。

著有《老子》(又称《道德经》),是全球文字出版发行量最大的著作之一。

老子(生卒年不详),即老聃,相传姓李名耳,字伯阳,春秋末期人。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。在道教中,被尊为道教始祖,称“太上老君”。在唐朝,被追认为李姓始祖。曾被奉为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

1、老子

老子认为世界上的任何事物都是相比较而存在的。

美丑、善恶、有无、难易、长短都是相互依存的,有此才有彼,有是才有非,有善才有恶。

辩证思想

“生而不有,为而不恃”是道的本性。

“以其无私,故能成其私”是个人安身立命的根本法则。

“无为而无不为”是侯王治理国家的根本手段和方法。

天道理论

道之本性即是自然无为

提出“绝智弃诈”“绝巧弃利”

主张“小国寡民”

主张“上善若水”

社会理论

推崇素朴、稚拙、恬淡

提出“味无味”

讲“涤除玄鉴”

美学思想

《道德经》高度地发挥了文学的特定社会作用,对当时人们认识自然现象与社会生活起了重要作用。

文章不求驾空、纤巧,而是靠实,叙述议论,辞正理备。

文学成就

“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矰。至于龙,吾不能知,其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

——孔子

“老子所贵道,虚无,因应变化于无为,故著书辞称微妙难识。”

——司马迁

据说,老子八九岁时,附近的大山上突然出现一青牛,青牛凶猛异常,见物咬物,见人吃人。后来,老子和青牛斗智斗勇,最终降服青牛,只许他们吃青草,还教它们拉犁拉车,青牛也成了老子的坐骑。在洛阳城北,有个下清宫,以前名叫青牛观,传说是老子拴牛处。老子拴了青牛,上翠云峰炼丹,青牛就在此等他。后来老子决定西去传道化胡,牵起正在吃草的青牛就走。那牛眼见要离开此地,对着西方吼了三声,这就是“青牛吼峪”典故的由来。

青牛吼峪

老子是这些思想家之一,他试图理解现实和生命的本质和意义。他对政治事务或社会习俗不感兴趣。他更关心寻找存在的根源和和谐之道。

1.老子

2.时代背景

老子生于春秋时期,这是中国政治动荡、社会动乱和思想多元的时期。周朝统治中国已经超过500年,但是正在衰落和失去对各个封建国家的权威。各国不断地互相争夺权力和领土,许多人遭受战争和压迫的苦难。

在这种混乱的环境中,许多思想家出现,提出了他们对如何应对社会和人类存在问题的看法。其中一些主张法家,一种严格的法律和惩罚制度来维持秩序和控制。其中一些推崇儒家,一种基于忠诚、孝道、礼仪和仁爱的道德准则。其中一些遵循墨家,一种普遍爱和非暴力的主张。其中一些实践道家,一种基于简单、自然和无为的生活方式。

1.老子

3.《老子》

《道德经》主要论述“道”与“德”:“道”不仅是宇宙之道、自然之道,也是个体修行即修道的方法;“德”不是通常以为的道德或德行,而是修道者所应必备的特殊的世界观、方法论以及为人处世之方法。

《老子》又称《道德经》《道德真经》《五千言》《老子五千文》,春秋时期老子的哲学作品,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。

是《道德经》中老子思想的精华。“道”作为《道德经》中最抽象的概念范畴,是天地万物生成的动力源。“德”是“道”在伦常领域的发展与表现。“道”与“法”在规则、常理层面有相通点,但不同于西方自然法。“法”应效法自然之道,在辨证的反向转化之中发挥其作用。

“道法自然”

哲学上

“道”是天地万物之始之母,阴阳对立与统一是万物的本质体现,物极必反是万物演化的规律。

伦理上

老子之道主张纯朴、无私、清静、谦让、贵柔、守弱、淡泊等因循自然的德性。

政治上

老子主张对内无为而治,不生事扰民,对外和平共处,反对战争与暴力。

1.阅读文本,填写文言字词梳理表,积累文言基础知识。

文言字词梳理表 原文 用法 含义

通假字

古今异义

词类活用

特殊句式

活动二:初读课文,疏通句意

曰余食赘行 (“行”同“形”,形体)

其脆易泮 (“泮”同“判”,分离)

起于累土 (“累”同“蔂”,土筐)

埏埴以为器(古:把…作为;今:认为)

跨者不行(古:不能久立;今:不可以)

民之从事(古:行事,做事;今:投身到事业中去)

④ 形容词作动词

自见者不明(显明)

⑤意动用法

自是者不彰(以……为是;是,正确)

是以圣人欲不欲(以……为欲)

不贵难得之货(以……为贵)

学不学(以……为学)

①名词作动词

自伐者无功(建立功勋)

其未兆易谋(显露迹象)

②动词作名词

是以圣人欲不欲(名词,想要的东西)

学不学(名词,学习的内容)

③使动用法

常于几成而败之(使……失败)

③状语后置

为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末。

九层之台,起于累土。

千里之行,始于足下。

①判断句

是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

②固定结构

自知者明。

自胜者强

2.借助工具书和课下注释,疏通句意。

三十辐共一毂(gǔ),当其无,有车之用。埏(shān)埴(zhí)以为器,之以为利,无之以为用。

门窗

当其无,有器之用。凿户牖(yǒu)以为室,当其无,有室之用。故有有之以为利,无之以为用。(第十一章)

指车毂的中空处

车轮的中心部位,周围与辐条的一段相接,中间的圆孔用来插车轴。

和泥(制作陶器)。埏,揉和。埴,黏土。

【译文】

三十根辐条结到一个毂当中,正是因为它们拱成一个圆形的中空之处,才有连接车轴,成就了车轮的用途。揉和黏土制成陶器,正是因为它留有中空的部分,才成就了它的用途。开凿门窗建成居室,正是因为它中间的是空的,才成就了房屋的用途。所以,“有”给人方便之利,正是“无”发挥着作用。

企者不立;跨者不行;自见者不明;自是者不彰;自伐者无功;自矜者不长。

长久。一说读zhǎng,意思是得到尊敬。

【译文】

踮起脚想站得高一点,反而站不稳;急切地大跨步前行,反而走不快;自我显示的人,反而不能显闻;自以为是的人,反而不能彰显;自我夸耀的人,反而不会被认为有功劳;自高自大的人,反而不能持久。(这些行为)用道的观点来看,就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不能这样做。

其在道也.曰:余食赘(zhuì)行。物或恶之,故有道者不处。(第二十四章)

为,做。

都是自我夸耀的意思。

知人者智,自知者明。 胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。

高明、聪明的意思。

【译文】

认识别人的人有智慧,了解自己的人才算聪明。战胜别人的人有力量,战胜自己的人才算坚强。知道满足的人能够富有,勤勉而行的人有意志,不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

不失其所者久,死而不亡者寿。(第三十三章)

刚强,果决

安于自得,心生满足

指努力不懈的意思。

没有迹象时、没有征兆时

散,分解

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。

指细小的萌芽

稳定、安定

维持,掌握

图谋、谋划

是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。

指顺应自然,不求有所作为

接近

慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过,

动词,向往、欲想

弥补,补救

动词,学习

以辅万物之自然而不敢为。(第六十四章)

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮(pàn),其微易散。为之于未有,治之于未乱。

用……辅助

【译文】

事物稳定时就容易掌握,事物还没有出现变化的迹象时,容易解决。事物脆弱时容易分解,事物还微小时,容易散失。要在事情还没有发生变化时就把它做好,要在混乱还没有产生时就把它处理妥当。合抱的大树,是从细小的萌芽生长起来的;九层的高台,是从一筐筐泥土开始堆积而成的;千里的远行,是从脚下第一步开始走出来的。(硬要去)做,就必然会遭到失败;(紧紧)抓住不放,就必将会遭受损失。因此有“道”的圣人不求有所作为,因此不会败事,不容易把持,就不会丧失。

人们做事情,总是在快要成功的时候遭致失败。审慎面对事物的终结,一如开始时那样,就不会失败。因此有“道”的圣人所向往的是别人所不向往的。(他)不看重那些稀罕的财物;他的学习就是不学什么;改正众人的错误,用(上述原则)辅助万物自然发展而不加以干预。

1.阅读《〈老子〉四章》,梳理文章内容。

活动三:精读课文,探究内容

《〈老子〉四章》

论道

修身

治国

有无相生

忌:自见、自是、自伐、自矜

要:自知、自胜、知足、强行、不失其所

为之于未有,治之于未乱,慎终如始

强调“无”的用处

2.《〈老子〉四章》的内容都包含矛盾对立关系,分析其内容及异同。

十一章

通过列举分析典型的日常生活用品,阐明了“无之以为用”的道理。

通过列举一系列的社会人生现象,剖析了“自见”“自是”“自伐”“自矜”的危害,从反面证明了“无我”的重要性,阐明了无为立身的主张。

异:

二十四章

三十三章

六十四章

强调了加强自我修为的重要性。人要有自知之明,要经常反省自己,要不断地战胜自己的弱点,要抑制贪欲,坚守本分,一心一意不屈不挠地追求自己应该追求的东西。

老子告诉我们做事要有预见性,要见微知著,居安思危,防患于未然;要把握大小、高下、远近等一系列对立项之间的逻辑关系,重视“小”“下”“近”,注重积累;要始终如一,坚持到底。

专说“对待”之理:任何事物内部都有相关和相对的因素,而那些对立的因素也是相辅相成的,所以要客观地、全面地认识事物。

矛盾双方相互依存,互为条件,对立面双方可以互相转化。为了防止走向反面,主张要把自己放在弱者地位。

通常情况下,人们偏执于这种对待关系的一面,比如“有”“知人”“胜人”等可《老子》却总是提醒世人重视那通常被忽视的一面。

善用逆向思维,具有意想不到的开创性。善于从常人思维的反面提出问题从而达到正面领悟的效果

同:

(1)

(2)

(3)

(4)

3.怎样理解第十一章的“有”“无”?本章是如何论证“有”和“无”

的关系?

常人眼睛只盯着“有”和“实”,无视“虚”“空”“无”。老子用具体的器物告诉人,“有”和“实”是事物的条件和凭借,能用则需要“空”和“虚”。现实生活中,持有一定的虚无态度,做到有功不居,有才不傲,有力不乱,能在有无相生的境界里自由徜徉。

(1)“有”和“无”是对立统一的,它们相互依存,相互作用。

“无”让“有”发挥作用。正如有了车毂中空的地方,才有了车子的作用;有了器具中空的地方,才具备器皿的作用;有了门窗四壁的空的部分,才有了房屋的作用。

(2) 本章论述“有”与“无”的辩证关系,以车轮、器皿、房屋等为例来说明“有”与“无”是互相依存的。

4.第二十四章用了哪种论证方法?

比喻论证

用“企者不立,跨者不行”作比喻(将“企者不立,跨者不行”比喻成“自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。”),说明“自见”“自是”“自伐”“自矜”的结果都是不好的,会使人们离自己的目标越来越远。

老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,不自以为是,不好高骛远,以一颗平常心去去面对,方可长久。一个人有了“自见”、“自是”、“自伐”、“自矜”的心病,一定要及时反省,反省后要自我改正。

5.《<老子>四章》在句式上有什么特点?

选文句式整齐,体现了中国文字的音韵之美。善于使用排比、对偶等各种句式,表情达意,形式新颖,变化灵活。

排比

可以说是数量众多,格式齐备,形式灵活,运用巧妙。如“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”。排比句的运用,既使论述的事理主次分明,条理清晰,层层递进,详尽通达,也使文章雄健有力,气势磅礴,若悬河飞泻,注而不竭。

对偶

“知人者智,自知者明”“自是者不彰,自伐者无功”等名句以整齐的句式有机地错置在各章中,不仅给人以美感,而且含有深刻的哲理,给人启迪无穷。尤其值得注意的是,它的句式往往随言理抒情的需要而自由组成,长短不一的句式交错出现在作品中,其形式便有参差变化之妙,其语气也有起伏顿挫之感,自然亦能够更加自由而充分地抒情,更加明晰而透彻地说理。

6.《<老子>四章》告诉我们哪些为人处世的道理?

为人处世不要自以为是,不要自我夸耀。

壹

要正确地了解别人和认识自我,战胜自我。

贰

要想成就大的事业必须从小事做起。

叁

无论做什么事情,都必须具有强大的毅力。

肆

做事要脚踏实地,从一开始就小心谨慎,始终如一。

伍

7.比较梳理:《老子》第六十四章中提到“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”。荀子《劝学》中提到“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。两者有什么不同?

老子阐述的是大小、高下、远近等对待和转化关系,让人们依照自然规律办事,树立必胜的信心和坚强的毅力,耐心地一点一滴地去完成,稍有松懈,就会造成前功尽弃、功亏一篑的结局。

荀子说“锲而不舍,金石可镂”,人要像蚯蚓那样“用心一也”,虽然“无爪牙之利,筋骨之强”,也要“上食埃土,下饮黄泉”,提出了积极进取的主张。

1.在《老子》中,几乎通篇充满了“不争”的理念。如“上善若水。水善利万物而不争……夫唯不争,故无尤”“夫唯不争,故天下莫能与之争”“天之道,不争而善胜”等。在今天这个竞争激烈的社会,你怎样看待竞争这一问题?

过度竞争导致无序。如果竞争没有了法律和道德的约束,就会导致混乱。我们需时刻提醒自己要在规范约束下进行有序竞争。

竞争是一种客观的现实存在。儒家提出了符合“礼”“义”标准的“君子之争”,区别于只顾谋求一己之私利的“小人之争”。我们应提倡“君子之争”,拒绝“小人之争”。

“不争之德”助不争而胜。老子所谓的“不争”不是真的不争,而是眼前不争,是依托着“道”的无痕迹的争,是为以后发展的争,这是不争之德的体现。德者自得,无德者不得。得失之理,唯在一个“德”字上。

(1)

(2)

(3)

活动四:课外拓展延伸

2.结合本文内容,谈谈应怎样理解“人贵有自知之明”这句话?

“自知者明”,就是说能清醒地认识自己、对待自己,这才是最聪明、最难能可贵的。“知人”“胜人”十分重要,但是“自知”“自胜”更加重要。一个人倘若能审视自已、坚定自己的生活信念,并且切实执行,那他就能保持旺盛的生命力。

3.老子思想中最大的闪光点是他的朴素辩证法思想,请结合课文谈谈你的理解。

老子观察到宇宙间的万事万物都存在着两个对立面,世间万物有阴阳、刚柔、强弱、兴废等不同。他还发现对立的事物能够向其相反的方向转化,为了防止物极必反,老子主张去掉那些极端的、过分的举动,始终保持着像“道”那样冲虚而不盈满的状态。老子“道”的本性是自然的,他认为天地的运行是自然而然、不假外力的。人也应该和万物一样,是自然的,人生必须消除主观的和外在的干涉,使其自然发展。

小结

《<老子>四章》主要阐述了老子关于“有”和“无”辩证关系的分析、有道之人不彰显自我的道理,强调了人要“自知”“自胜”“知足”“强行”,加强自我修养的观点,并告诉人们依照自然规律,从小事做起,“无为而治”,这四章从不同角度体现了老子的观点。

作业

老子“不敢为天下先”取得了卓越的成就,孙中山“敢为天下先”赢得了“中华民国国父”之称。

你如何看待“不敢为天下先”与“敢为天下先”呢?联系社会实际,谈谈你的看法。200字左右。