11 *《百年孤独(节选)》课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 11 *《百年孤独(节选)》课件(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 60.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-17 09:59:11 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

百年孤独

(节选)

选择性必修上册第三单元

学习目标

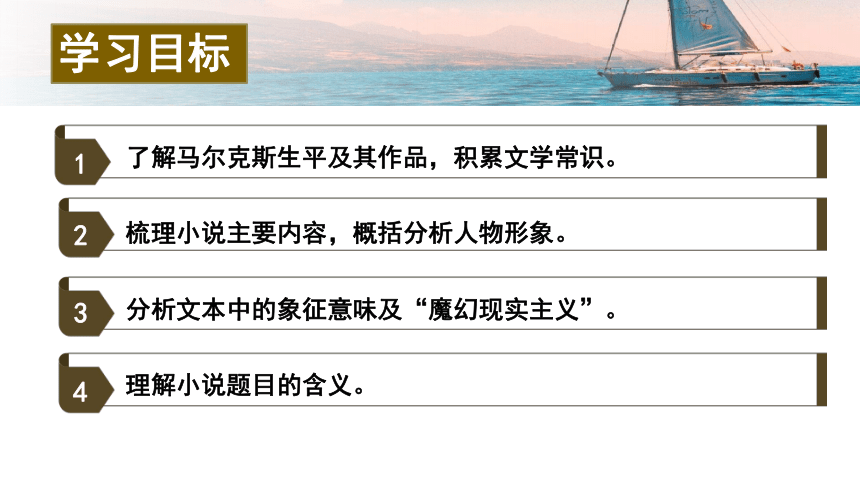

了解马尔克斯生平及其作品,积累文学常识。

1

梳理小说主要内容,概括分析人物形象。

2

分析文本中的象征意味及“魔幻现实主义”。

3

理解小说题目的含义。

4

梳理小说主要内容,概括分析人物形象。

1

本文情节的象征意味及“魔幻现实主义”特色。

2

理解“魔幻现实主义”特色。

学习难点

学习重点

速读与跳读、小组讨论、点拨实践

2课时

教法与学法

学习课时数

教学过程

第一课时:人性与人生——百年孤独

1.走进作家,了解马尔克斯

2.走进作品,理解《百年孤独》

一、情境导入

中国第一位诺贝尔文学奖得主莫言多次谈到马尔克斯的《百年孤独》对自己的影响。

莫言曾说:“(第一次读到《百年孤独》),心情是难以形容的,就像马尔克斯在巴黎读到卡夫卡一样,感到非常惊讶,拍案而起,原来小说可以这么写。”

让我们一起走进让莫言“拍案而起”的《百年孤独》吧。

二、学习活动

加夫列尔·加西亚·马尔克斯(1927-2014),哥伦比亚作家、记者、社会活动家和作家,代表作有《百年孤独》(1967年)《霍乱时期的爱情》(1985年)。魔幻现实主义文学代表人物。

1982年,马尔克斯获得了诺贝尔文学奖,作为魔幻现实主义文学的代表人物。因为其在文学上的巨大贡献,他甚至被誉为“二十世纪文学标杆式的人物”,也许这正是对马尔克斯的最好评价。

活动一:预习效果检测

1.了解作家

1927年出生于哥伦比亚马格达莱纳海滨小镇阿拉卡塔卡。童年与外祖父母一起生活。

1947年考入波哥大国立大学。发表了第一部长篇小说《枯枝败叶》。

1948年因内战辍学,进入报界。

1967年出版《百年孤独》。

1982年获诺贝尔文学奖。

1985年发表《霍乱时期的爱情》。

文坛地位:

拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表作,被誉为“再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著”。

主要内容:

作品描写了布恩迪亚家族七代人的传奇故事,以及加勒比海沿岸小镇马孔多的百年兴衰,反映了拉丁美洲一个世纪以来风云变幻的历史。作品融入神话传说、民间故事、宗教典故等神秘因素,巧妙地糅合了现实与虚幻,展现出一个瑰丽的想象世界,成为20世纪重要的经典文学巨著之一。

2.了解作品——《百年孤独》

相关评价:

◆智利诗人巴勃罗·聂鲁达评论:他(马尔克斯)是“继塞万提斯之后最伟大的语言大师”。

◆《纽约时报》评论:《百年孤独》是“继《创世记》之后,首部值得全人类阅读的文学巨著。”

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与表妹乌尔苏拉结婚后,带领一群年轻人离开家乡,长途跋涉来到一个偏远的地区,建立了小村庄马孔多。

马孔多交通闭塞,只有一群吉卜赛人偶尔来访,带来磁铁、望远镜、冰块等新鲜事物,却被村里人看作魔法。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与吉卜赛老人梅尔基亚德斯结为好友,埋头钻研炼金术,却一无所获。他想寻找通向外部世界的道路,也以失败告终。

反而是乌尔苏拉在寻找离家出走的大儿子何塞·阿尔卡蒂奥时,无意中“找到了丈夫在失败的远征中没能发现的通向远大发明的道路” 。马孔多自此与繁华世界建立了联系,天翻地覆的变化即将到来。

3.课文前情提要

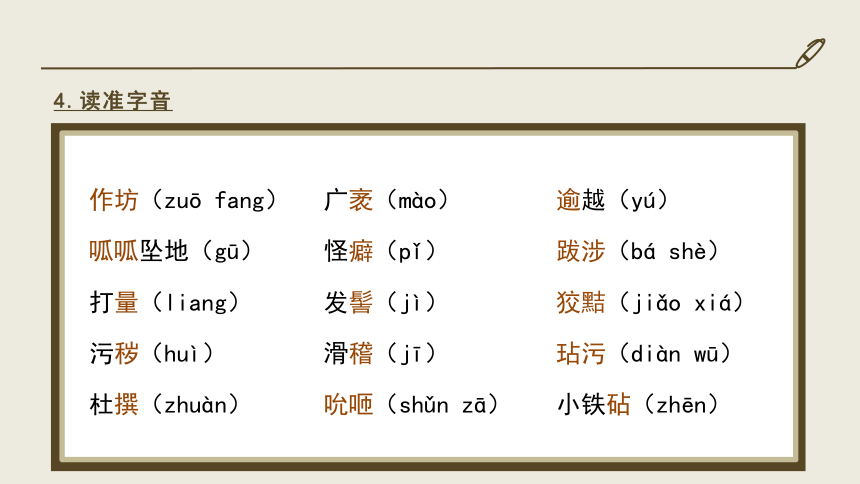

4.读准字音

作坊(zuō fang)

呱呱坠地(gū)

打量(liang)

污秽(huì)

杜撰(zhuàn)

广袤(mào)

怪癖(pǐ)

发髻(jì)

滑稽(jī)

吮咂(shǔn zā)

逾越(yú)

跋涉(bá shè)

狡黠(jiǎo xiá)

玷污(diàn wū)

小铁砧(zhēn)

1.快速浏览课文,梳理脉络。

活动二:了解文意,把握结构

明确:

序幕(第1-2段)

开端(第3-6段)

发展(第7段)

高潮(第8-12段)

结局(第13-14段)

介绍马孔多镇的变化及主要的人物

丽贝卡到来

交代丽贝卡的恶习,以及家里人帮助她改掉恶习的经过

“失眠症”袭来,布恩迪亚家族感染,并扩散向整个村子

应对“失眠症”的措施,及影响

2.对课文的情节进行梳理概括。

明确:

马孔多小镇变得繁荣,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚沉迷于建设小镇,吉卜赛人被拒之镇外。丽贝卡带着父母的骨殖投奔乌尔苏拉,乌尔苏拉想尽办法才让她暂时改掉喜欢吮手指、吃泥土和石灰墙皮的恶习。失眠症和失忆症肆虐小镇,人们从兴奋到痛苦。奥雷里亚诺通过贴标签来抵御失忆。

作业

阅读《百年孤独》其他章节(可选读部分相关重点章节),了解重点人物。写一份关于马孔多第一代乌尔苏拉的人物形象评价(200字左右)。

教学过程

第二课时:魔幻与现实——百年孤独

1.感知人物形象

2.品读魔幻现实主义手法

一、情境导入

孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独

孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独

孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独

孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独

孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独

孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独

冠盖满京华,斯人独憔悴。

——杜甫

昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路

——晏殊

辜负春心,独自闲行独自吟。

——纳兰性德

欲将心事付瑶琴。知音少,弦断有谁听?

——岳飞

二、学习活动

活动一:感知人物,探究“孤独”

1.本文塑造的何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚具有怎样的形象特点?请简要分析。

① 布恩迪亚富有进取心而有魄力。他是村子里富于进取心、最有事业心的男人,他规划全村的布局和街道的设计,带领大家共同建设马孔多。

② 布恩迪亚极有责任心。意识到失眠症已经侵入镇子,便召集起大家,把自己所知的失眠症情形讲给他们听,一起想办法,将疫病控制在村镇之内不外传。

③ 布恩迪亚易于接受新事物。“他着迷于眼前的现实,认为这比自己广袤的幻想世界更为神奇”是因为马孔多的新气象;为了避免遗忘,奥雷里亚诺为器物贴标签,布恩迪亚先在家中实行,而后推广到全镇。

总之,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚身上体现了人类对科学文明的向往,代表着一种积极进取、不懈探索的开拓精神。但由于他的思维超越了常人对科学认知的极限,故而陷入无人理解的神秘之境,终生备受孤独的折磨。

2.本文塑造的乌尔苏拉具有怎样的形象特点?请简要分析。

乌尔苏拉在《百年孤独》中是一个伟大的母亲。她坚强、睿智、执着、独立,并不逊色于她的丈夫,是布恩迪亚家族的灵魂,是整个家族的支撑者。同时,乌尔苏拉也是一位开拓者,是她打破了马孔多的闭塞,使马孔多与外部世界建立了联系。她又率先改变原有的生活方式。

她勇于承担家族责任,不抱怨,也不幻想,以勤劳务实的态度与落后闭塞的生存状态相抗衡,以坚强刚毅的姿态改变着落后民族久存的固疾与恶习。

她不愿与现实生活妥协,在一次次历史关头担当重任,从不愿意也未曾在苦难和挫折面前屈服。她身上有着一种维持家族生存下去的顽强毅力,体现着人性的光辉和母爱的伟大,表现出对布恩迪亚家族前途命运的担忧。乌尔苏拉不仅是整个家族的守护者,也是马孔多理性秩序的维护者。

她支持奥雷里亚诺同专横独断的统治者作斗争。在他被枪决之前勇敢去探监,偷偷带给他一把手枪;她鞭打训斥残暴、大肆挪用公款的孙子阿尔卡蒂奥;她发动镇上年长的妇女到军事法庭为马孔多有史以来最好的统治者蒙卡达将军求情。

虽然始终坚持用道德律令与一切的混乱进行抗争,但仅凭个人的努力,无力扭转布恩迪亚家族的命运,也无法改变马孔多终将消失的结局。这使她成为一个独立坚强的人,一个伟大的孤独者。

3.拓展探究:从以上人物的分析可知,第一代马孔多开创者布恩迪亚和乌尔苏拉都有各自的孤独。本文是《百年孤独》的节选部分,你认为文中所写的“孤独”体现在哪些方面?

【明确】

(1)马孔多是“孤独”的。它位置偏僻,难与外界沟通。这个充满魔幻的村子置身于现代科技文明之外。

(2)马孔多的居民是“孤独”的。他们有挥之不去的自闭意识,他们只因何塞·阿尔卡蒂奥没有一道归来,就排挤以梅尔基亚德斯为代表的吉卜赛人,而这些吉卜赛人曾以悠远的智慧和神奇的发明对村子的发展壮大作出过不可磨灭的贡献。马孔多的居民对失眠症缺少正确的认识,更没有意识到它的危害,把紧急情况视为常态而不去寻求有效的治疗方法。

(3)布恩迪亚家族是“孤独”的。如布恩迪亚家族里一代又一代的人都反复使用那几个相同的名字:第一代的族长是何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚,而其长子是何塞·阿尔卡蒂奥,何塞·阿尔卡蒂奥的儿子叫阿尔卡蒂奥。在这个家族中,夫妻之间,父子之间,母子之间,兄弟姐妹之间,始终没有推心置腹的商讨,没有心心相印的感情沟通。,如奥雷里亚诺沉默寡言,孤独入骨,全神贯注于金银艺实验,甚至到了废寝忘食的地步。

背景链接:

从 1830 年至 19 世纪末的 70 年间,哥伦比亚爆发过几十次内战,使数十万人丧生。战争主要围绕着保守党与自由党之间权利的斗争而展开。两党之间的执政理念不一致,但对权利均充满着渴求。党派之间争权夺利,国家趋向于分裂无法统一起来共同应对外部思想及文化的入侵,国家逐渐走向衰落,面对外来文化的入侵和战争,虽然他们都以不同的态度和方式进行了防御和反抗,然而又都无一例外以失败告终。

他们固守在自己一个人的孤独里无法自拔,他们的反抗是孤独的,分散的,不团结的,各自为阵、各行其是,没有家人的理解和支持,没有集体的智慧和力量,也没有周密的组织和计划,因此注定失败,注定死亡。

不团结就会导致人心涣散,导致社会没有凝聚力,导致民族走向衰亡。马尔克斯正是深挖了“不团结”这个孤独的根源,呼吁人们要真正团结起来,支持拉丁美洲人民反对侵略,追求自由,进行不息战斗。

写作意图:

马孔多在地图上不复存在,但马尔克斯故意借这这一虚构的小镇来映射当时拉丁美洲的现实,从某种意义上来说马孔多的孤独也是拉丁美洲的群体孤独。《百年孤独》揭示了哥伦比亚及整个拉丁美洲屈辱历史的原因,探讨了如何摆脱与世隔绝状态的途径。通过布恩迪亚家族的百年历史和马贡多小镇的命运,小说对拉丁美洲的社会现实进行了深层次的探讨,指出民族精神的愚昧落后、保守闭塞,才是该地区饱受无休止党派纷争、外来者的经济剥削与政治压迫的根本原因。同时以布恩迪亚家族和马贡多的彻底消失,象征性地表现了愚昧落后的可怕后果,警醒人们认清现实,挣脱愚昧、保守的精神枷锁,真正团结起来,才能迎来民族的美好未来。

4.结合整部小说的内容,探究小说《百年孤独》标题的意蕴。

“百年”指拉丁美洲人民被剥削、被压迫的苦难岁月是漫长的;“孤独”指拉丁美洲长期的愚昧、落后、守旧、僵化。长期以来,拉丁美洲这一地区的国家和民族,经历了外来文化的洗礼和西班牙等殖民者的入侵,在争取独立的斗争中付出了血的代价。小说中,作者用大量笔墨来描写当地愚昧、落后、守旧、僵化的现象,是为了让读者感受到这种孤独不仅弥漫在布恩迪亚家族和马孔多镇,而且渗入了整个社会,成为国家进步和民族发展的一大包袱。“孤独’不仅是《百年孤独》的主题,也是加西亚 ·马尔克斯其他作品的主题,同时也是拉丁美洲文学共同的主题。

作者以“百年孤独”为题,意在引导读者思考造成马孔多——实际上是拉丁美洲的缩影——百年孤独的原因,以及打破这种状态的根本途径。

活动二:赏析艺术特色

1.小说中描写马孔多的人染上失眠症有什么象征意义?请结合写作背景谈谈你的看法。

作者通过描写马孔多人患上了失眠症,忘记自己身边所有熟悉的东西,忘记时间,忘记历史,比喻拉丁美洲的人民,由于无法摆脱封闭、孤独、与世隔绝的生活,正在逐步遗忘自己的历史,遗忘自己摆脱命运控制的初衷,从而揭示出拉丁美洲百年逃不出循环往复的苦难的内在原因。

这里的象征意味显而易见:警示人们不要忘记历史,不要忘记昔日内战的残酷与灾难,更不要忘记百姓的愚昧无知和民族的贫穷落后。只有这样,才能避免历史悲剧的重演。

2.1982年,瑞典皇家科学院将当年的诺贝尔文学奖授予加西亚·马尔克斯,理由是:“他的和篇和短篇小说把幻想和现实融为一体,勾画出一个丰富多彩的想象中的世界,反映了拉丁美洲大陆的生活和斗争。

(1)怪诞:把现实中不可能存在的现象,通过想象手法,写进小说情节中,产生荒诞之感。第一代何塞·阿卡尔蒂奥·布恩迪亚在决斗中杀死了嘲笑自己的普鲁奥西登,结果死去的普鲁奥西登经常来找何塞,这使何塞烦不胜烦,只好举家迁徙。死而复生的这种怪诞的现象在现实生活中是不可能存在的,但作者马尔克斯却通过想象,写进了小说,你可以理解为是何塞杀人之后的恐慌或幻想。第二代中,长子何塞·阿卡尔蒂奥死后,血竟然能流过几公里,从郊外流到小镇,一直流回到他妈妈跟前。次子奥雷里亚诺在娘胎里会流泪,从小又有预知未来的能力等。布恩迪亚的小女儿阿玛兰妲能预知自己的死期,在死之前一遍又一遍地缝制自己的裹尸布。第四代中的美女蕾梅黛丝竟然乘着晾晒的床单升天了,这情景和阿拉伯神话中的飞毯何其相似。还有一个最大的怪诞之处就是布恩迪亚家族的预言:第一个人被绑在树上,最后一个人被蚂蚁吃掉。这个预言竟然神奇地应验了,第一代何塞临死前被绑在栗子树上,最后的第七代一生下来就被蚂蚁吃了。这些怪诞现象都与印第安传说中的巫术、通灵术分不开。

思考:结合《百年孤独》,分析一下魔幻现实主义小说有什么特点呢?

(2)象征:象征主义在《百年孤独》中也作为魔幻的一部分而出现。拉美地区的传统因为西班牙的殖民统治而毁灭,而布恩迪亚家族的毁灭则是因为费尔南多这个被西方宗教浸透的人物。小说没有直接批判西班牙殖民者对印第安文化的毁灭,而是用一个被西班牙宗教思想浸透的人物来象征,使小说在魔幻的色彩上增加了现实批判的成分。

(3)体现浓厚的本土色彩。所谓本土色彩,是指拉丁美洲土著的传统文化和传统观念。印第安人的神话传说、神灵崇拜以及他们对生与死、梦幻与现实等问题的看法,都是《百年孤独》“魔幻”的源泉。

拉丁美洲特有的文学流派。它立足于拉美现实,运用荒诞派的手法,将拉美的现实生活与神魔鬼怪等幻觉的东西融为一体,往往写得晦涩难懂。它在拉美兴盛,又接受欧洲文学,尤其是现代派文学的影响,又有独特的印第安文化;其中的传说、神话、巫术、幻觉、怪诞成分为作家所吸收。

代表人物:马尔克斯、莫言

原则:变现实为幻想,而不失其真。

特点:

(1)弥漫着浓重而强烈的神奇气氛。

(2)具有鲜明的反殖反帝反封建反独裁的进步倾向。

(3)善于借鉴、吸收和运用外来文化,并且结合本民族的习俗加以提炼、发展和融会贯通。

知识补充:魔幻现实主义

我们通过《百年孤独》感悟人性与人生,体味魔幻与现实。

马尔克斯是悲悯的,他对拉丁美洲近百年的历史,以及这块大陆上人民独特的生命力、生存状态、想象力进行独特的研究与表达。“羊皮纸手稿所记载的一切将永远不会重现,遭受百年孤独的家族,注定不会在大地上第二次出现了。” 作者用一个毁灭的结尾表达了自己深深的愤懑。

“生命中曾经有过的所有灿烂,原来终究都要用寂寞来偿还。“课程结束,相信我们的思考没有结束。

小结

百年孤独

(节选)

选择性必修上册第三单元

学习目标

了解马尔克斯生平及其作品,积累文学常识。

1

梳理小说主要内容,概括分析人物形象。

2

分析文本中的象征意味及“魔幻现实主义”。

3

理解小说题目的含义。

4

梳理小说主要内容,概括分析人物形象。

1

本文情节的象征意味及“魔幻现实主义”特色。

2

理解“魔幻现实主义”特色。

学习难点

学习重点

速读与跳读、小组讨论、点拨实践

2课时

教法与学法

学习课时数

教学过程

第一课时:人性与人生——百年孤独

1.走进作家,了解马尔克斯

2.走进作品,理解《百年孤独》

一、情境导入

中国第一位诺贝尔文学奖得主莫言多次谈到马尔克斯的《百年孤独》对自己的影响。

莫言曾说:“(第一次读到《百年孤独》),心情是难以形容的,就像马尔克斯在巴黎读到卡夫卡一样,感到非常惊讶,拍案而起,原来小说可以这么写。”

让我们一起走进让莫言“拍案而起”的《百年孤独》吧。

二、学习活动

加夫列尔·加西亚·马尔克斯(1927-2014),哥伦比亚作家、记者、社会活动家和作家,代表作有《百年孤独》(1967年)《霍乱时期的爱情》(1985年)。魔幻现实主义文学代表人物。

1982年,马尔克斯获得了诺贝尔文学奖,作为魔幻现实主义文学的代表人物。因为其在文学上的巨大贡献,他甚至被誉为“二十世纪文学标杆式的人物”,也许这正是对马尔克斯的最好评价。

活动一:预习效果检测

1.了解作家

1927年出生于哥伦比亚马格达莱纳海滨小镇阿拉卡塔卡。童年与外祖父母一起生活。

1947年考入波哥大国立大学。发表了第一部长篇小说《枯枝败叶》。

1948年因内战辍学,进入报界。

1967年出版《百年孤独》。

1982年获诺贝尔文学奖。

1985年发表《霍乱时期的爱情》。

文坛地位:

拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表作,被誉为“再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著”。

主要内容:

作品描写了布恩迪亚家族七代人的传奇故事,以及加勒比海沿岸小镇马孔多的百年兴衰,反映了拉丁美洲一个世纪以来风云变幻的历史。作品融入神话传说、民间故事、宗教典故等神秘因素,巧妙地糅合了现实与虚幻,展现出一个瑰丽的想象世界,成为20世纪重要的经典文学巨著之一。

2.了解作品——《百年孤独》

相关评价:

◆智利诗人巴勃罗·聂鲁达评论:他(马尔克斯)是“继塞万提斯之后最伟大的语言大师”。

◆《纽约时报》评论:《百年孤独》是“继《创世记》之后,首部值得全人类阅读的文学巨著。”

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与表妹乌尔苏拉结婚后,带领一群年轻人离开家乡,长途跋涉来到一个偏远的地区,建立了小村庄马孔多。

马孔多交通闭塞,只有一群吉卜赛人偶尔来访,带来磁铁、望远镜、冰块等新鲜事物,却被村里人看作魔法。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与吉卜赛老人梅尔基亚德斯结为好友,埋头钻研炼金术,却一无所获。他想寻找通向外部世界的道路,也以失败告终。

反而是乌尔苏拉在寻找离家出走的大儿子何塞·阿尔卡蒂奥时,无意中“找到了丈夫在失败的远征中没能发现的通向远大发明的道路” 。马孔多自此与繁华世界建立了联系,天翻地覆的变化即将到来。

3.课文前情提要

4.读准字音

作坊(zuō fang)

呱呱坠地(gū)

打量(liang)

污秽(huì)

杜撰(zhuàn)

广袤(mào)

怪癖(pǐ)

发髻(jì)

滑稽(jī)

吮咂(shǔn zā)

逾越(yú)

跋涉(bá shè)

狡黠(jiǎo xiá)

玷污(diàn wū)

小铁砧(zhēn)

1.快速浏览课文,梳理脉络。

活动二:了解文意,把握结构

明确:

序幕(第1-2段)

开端(第3-6段)

发展(第7段)

高潮(第8-12段)

结局(第13-14段)

介绍马孔多镇的变化及主要的人物

丽贝卡到来

交代丽贝卡的恶习,以及家里人帮助她改掉恶习的经过

“失眠症”袭来,布恩迪亚家族感染,并扩散向整个村子

应对“失眠症”的措施,及影响

2.对课文的情节进行梳理概括。

明确:

马孔多小镇变得繁荣,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚沉迷于建设小镇,吉卜赛人被拒之镇外。丽贝卡带着父母的骨殖投奔乌尔苏拉,乌尔苏拉想尽办法才让她暂时改掉喜欢吮手指、吃泥土和石灰墙皮的恶习。失眠症和失忆症肆虐小镇,人们从兴奋到痛苦。奥雷里亚诺通过贴标签来抵御失忆。

作业

阅读《百年孤独》其他章节(可选读部分相关重点章节),了解重点人物。写一份关于马孔多第一代乌尔苏拉的人物形象评价(200字左右)。

教学过程

第二课时:魔幻与现实——百年孤独

1.感知人物形象

2.品读魔幻现实主义手法

一、情境导入

孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独

孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独

孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独

孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独

孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独

孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独孤独

冠盖满京华,斯人独憔悴。

——杜甫

昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路

——晏殊

辜负春心,独自闲行独自吟。

——纳兰性德

欲将心事付瑶琴。知音少,弦断有谁听?

——岳飞

二、学习活动

活动一:感知人物,探究“孤独”

1.本文塑造的何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚具有怎样的形象特点?请简要分析。

① 布恩迪亚富有进取心而有魄力。他是村子里富于进取心、最有事业心的男人,他规划全村的布局和街道的设计,带领大家共同建设马孔多。

② 布恩迪亚极有责任心。意识到失眠症已经侵入镇子,便召集起大家,把自己所知的失眠症情形讲给他们听,一起想办法,将疫病控制在村镇之内不外传。

③ 布恩迪亚易于接受新事物。“他着迷于眼前的现实,认为这比自己广袤的幻想世界更为神奇”是因为马孔多的新气象;为了避免遗忘,奥雷里亚诺为器物贴标签,布恩迪亚先在家中实行,而后推广到全镇。

总之,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚身上体现了人类对科学文明的向往,代表着一种积极进取、不懈探索的开拓精神。但由于他的思维超越了常人对科学认知的极限,故而陷入无人理解的神秘之境,终生备受孤独的折磨。

2.本文塑造的乌尔苏拉具有怎样的形象特点?请简要分析。

乌尔苏拉在《百年孤独》中是一个伟大的母亲。她坚强、睿智、执着、独立,并不逊色于她的丈夫,是布恩迪亚家族的灵魂,是整个家族的支撑者。同时,乌尔苏拉也是一位开拓者,是她打破了马孔多的闭塞,使马孔多与外部世界建立了联系。她又率先改变原有的生活方式。

她勇于承担家族责任,不抱怨,也不幻想,以勤劳务实的态度与落后闭塞的生存状态相抗衡,以坚强刚毅的姿态改变着落后民族久存的固疾与恶习。

她不愿与现实生活妥协,在一次次历史关头担当重任,从不愿意也未曾在苦难和挫折面前屈服。她身上有着一种维持家族生存下去的顽强毅力,体现着人性的光辉和母爱的伟大,表现出对布恩迪亚家族前途命运的担忧。乌尔苏拉不仅是整个家族的守护者,也是马孔多理性秩序的维护者。

她支持奥雷里亚诺同专横独断的统治者作斗争。在他被枪决之前勇敢去探监,偷偷带给他一把手枪;她鞭打训斥残暴、大肆挪用公款的孙子阿尔卡蒂奥;她发动镇上年长的妇女到军事法庭为马孔多有史以来最好的统治者蒙卡达将军求情。

虽然始终坚持用道德律令与一切的混乱进行抗争,但仅凭个人的努力,无力扭转布恩迪亚家族的命运,也无法改变马孔多终将消失的结局。这使她成为一个独立坚强的人,一个伟大的孤独者。

3.拓展探究:从以上人物的分析可知,第一代马孔多开创者布恩迪亚和乌尔苏拉都有各自的孤独。本文是《百年孤独》的节选部分,你认为文中所写的“孤独”体现在哪些方面?

【明确】

(1)马孔多是“孤独”的。它位置偏僻,难与外界沟通。这个充满魔幻的村子置身于现代科技文明之外。

(2)马孔多的居民是“孤独”的。他们有挥之不去的自闭意识,他们只因何塞·阿尔卡蒂奥没有一道归来,就排挤以梅尔基亚德斯为代表的吉卜赛人,而这些吉卜赛人曾以悠远的智慧和神奇的发明对村子的发展壮大作出过不可磨灭的贡献。马孔多的居民对失眠症缺少正确的认识,更没有意识到它的危害,把紧急情况视为常态而不去寻求有效的治疗方法。

(3)布恩迪亚家族是“孤独”的。如布恩迪亚家族里一代又一代的人都反复使用那几个相同的名字:第一代的族长是何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚,而其长子是何塞·阿尔卡蒂奥,何塞·阿尔卡蒂奥的儿子叫阿尔卡蒂奥。在这个家族中,夫妻之间,父子之间,母子之间,兄弟姐妹之间,始终没有推心置腹的商讨,没有心心相印的感情沟通。,如奥雷里亚诺沉默寡言,孤独入骨,全神贯注于金银艺实验,甚至到了废寝忘食的地步。

背景链接:

从 1830 年至 19 世纪末的 70 年间,哥伦比亚爆发过几十次内战,使数十万人丧生。战争主要围绕着保守党与自由党之间权利的斗争而展开。两党之间的执政理念不一致,但对权利均充满着渴求。党派之间争权夺利,国家趋向于分裂无法统一起来共同应对外部思想及文化的入侵,国家逐渐走向衰落,面对外来文化的入侵和战争,虽然他们都以不同的态度和方式进行了防御和反抗,然而又都无一例外以失败告终。

他们固守在自己一个人的孤独里无法自拔,他们的反抗是孤独的,分散的,不团结的,各自为阵、各行其是,没有家人的理解和支持,没有集体的智慧和力量,也没有周密的组织和计划,因此注定失败,注定死亡。

不团结就会导致人心涣散,导致社会没有凝聚力,导致民族走向衰亡。马尔克斯正是深挖了“不团结”这个孤独的根源,呼吁人们要真正团结起来,支持拉丁美洲人民反对侵略,追求自由,进行不息战斗。

写作意图:

马孔多在地图上不复存在,但马尔克斯故意借这这一虚构的小镇来映射当时拉丁美洲的现实,从某种意义上来说马孔多的孤独也是拉丁美洲的群体孤独。《百年孤独》揭示了哥伦比亚及整个拉丁美洲屈辱历史的原因,探讨了如何摆脱与世隔绝状态的途径。通过布恩迪亚家族的百年历史和马贡多小镇的命运,小说对拉丁美洲的社会现实进行了深层次的探讨,指出民族精神的愚昧落后、保守闭塞,才是该地区饱受无休止党派纷争、外来者的经济剥削与政治压迫的根本原因。同时以布恩迪亚家族和马贡多的彻底消失,象征性地表现了愚昧落后的可怕后果,警醒人们认清现实,挣脱愚昧、保守的精神枷锁,真正团结起来,才能迎来民族的美好未来。

4.结合整部小说的内容,探究小说《百年孤独》标题的意蕴。

“百年”指拉丁美洲人民被剥削、被压迫的苦难岁月是漫长的;“孤独”指拉丁美洲长期的愚昧、落后、守旧、僵化。长期以来,拉丁美洲这一地区的国家和民族,经历了外来文化的洗礼和西班牙等殖民者的入侵,在争取独立的斗争中付出了血的代价。小说中,作者用大量笔墨来描写当地愚昧、落后、守旧、僵化的现象,是为了让读者感受到这种孤独不仅弥漫在布恩迪亚家族和马孔多镇,而且渗入了整个社会,成为国家进步和民族发展的一大包袱。“孤独’不仅是《百年孤独》的主题,也是加西亚 ·马尔克斯其他作品的主题,同时也是拉丁美洲文学共同的主题。

作者以“百年孤独”为题,意在引导读者思考造成马孔多——实际上是拉丁美洲的缩影——百年孤独的原因,以及打破这种状态的根本途径。

活动二:赏析艺术特色

1.小说中描写马孔多的人染上失眠症有什么象征意义?请结合写作背景谈谈你的看法。

作者通过描写马孔多人患上了失眠症,忘记自己身边所有熟悉的东西,忘记时间,忘记历史,比喻拉丁美洲的人民,由于无法摆脱封闭、孤独、与世隔绝的生活,正在逐步遗忘自己的历史,遗忘自己摆脱命运控制的初衷,从而揭示出拉丁美洲百年逃不出循环往复的苦难的内在原因。

这里的象征意味显而易见:警示人们不要忘记历史,不要忘记昔日内战的残酷与灾难,更不要忘记百姓的愚昧无知和民族的贫穷落后。只有这样,才能避免历史悲剧的重演。

2.1982年,瑞典皇家科学院将当年的诺贝尔文学奖授予加西亚·马尔克斯,理由是:“他的和篇和短篇小说把幻想和现实融为一体,勾画出一个丰富多彩的想象中的世界,反映了拉丁美洲大陆的生活和斗争。

(1)怪诞:把现实中不可能存在的现象,通过想象手法,写进小说情节中,产生荒诞之感。第一代何塞·阿卡尔蒂奥·布恩迪亚在决斗中杀死了嘲笑自己的普鲁奥西登,结果死去的普鲁奥西登经常来找何塞,这使何塞烦不胜烦,只好举家迁徙。死而复生的这种怪诞的现象在现实生活中是不可能存在的,但作者马尔克斯却通过想象,写进了小说,你可以理解为是何塞杀人之后的恐慌或幻想。第二代中,长子何塞·阿卡尔蒂奥死后,血竟然能流过几公里,从郊外流到小镇,一直流回到他妈妈跟前。次子奥雷里亚诺在娘胎里会流泪,从小又有预知未来的能力等。布恩迪亚的小女儿阿玛兰妲能预知自己的死期,在死之前一遍又一遍地缝制自己的裹尸布。第四代中的美女蕾梅黛丝竟然乘着晾晒的床单升天了,这情景和阿拉伯神话中的飞毯何其相似。还有一个最大的怪诞之处就是布恩迪亚家族的预言:第一个人被绑在树上,最后一个人被蚂蚁吃掉。这个预言竟然神奇地应验了,第一代何塞临死前被绑在栗子树上,最后的第七代一生下来就被蚂蚁吃了。这些怪诞现象都与印第安传说中的巫术、通灵术分不开。

思考:结合《百年孤独》,分析一下魔幻现实主义小说有什么特点呢?

(2)象征:象征主义在《百年孤独》中也作为魔幻的一部分而出现。拉美地区的传统因为西班牙的殖民统治而毁灭,而布恩迪亚家族的毁灭则是因为费尔南多这个被西方宗教浸透的人物。小说没有直接批判西班牙殖民者对印第安文化的毁灭,而是用一个被西班牙宗教思想浸透的人物来象征,使小说在魔幻的色彩上增加了现实批判的成分。

(3)体现浓厚的本土色彩。所谓本土色彩,是指拉丁美洲土著的传统文化和传统观念。印第安人的神话传说、神灵崇拜以及他们对生与死、梦幻与现实等问题的看法,都是《百年孤独》“魔幻”的源泉。

拉丁美洲特有的文学流派。它立足于拉美现实,运用荒诞派的手法,将拉美的现实生活与神魔鬼怪等幻觉的东西融为一体,往往写得晦涩难懂。它在拉美兴盛,又接受欧洲文学,尤其是现代派文学的影响,又有独特的印第安文化;其中的传说、神话、巫术、幻觉、怪诞成分为作家所吸收。

代表人物:马尔克斯、莫言

原则:变现实为幻想,而不失其真。

特点:

(1)弥漫着浓重而强烈的神奇气氛。

(2)具有鲜明的反殖反帝反封建反独裁的进步倾向。

(3)善于借鉴、吸收和运用外来文化,并且结合本民族的习俗加以提炼、发展和融会贯通。

知识补充:魔幻现实主义

我们通过《百年孤独》感悟人性与人生,体味魔幻与现实。

马尔克斯是悲悯的,他对拉丁美洲近百年的历史,以及这块大陆上人民独特的生命力、生存状态、想象力进行独特的研究与表达。“羊皮纸手稿所记载的一切将永远不会重现,遭受百年孤独的家族,注定不会在大地上第二次出现了。” 作者用一个毁灭的结尾表达了自己深深的愤懑。

“生命中曾经有过的所有灿烂,原来终究都要用寂寞来偿还。“课程结束,相信我们的思考没有结束。

小结