第二单元写作任务 审题与立意 课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 第二单元写作任务 审题与立意 课件(共48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 96.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-17 10:16:55 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

选择性必修上册第二单元·单元写作任务

审题与立意

审题是指通过对文章题目、材料等诸多要素的审察、辨析、思考,来准确把握题意指向和题意范围,再选用适合的文体和表达方式,并据此立意构思。

立意是一篇文章的根本,它直接关系到文章的选材、布局,乃至文章思想的深度。立意的正误高下,决定了文章的成败得失。

那么如何做到精确审题立意准呢?

学习目标

掌握作文审题、立意的基本步骤和方法。

学以致用,能较为精准地审题、立意,找到最佳写作思路。

养成多角度、多方面分析材料的好习惯,进一步提高写作实战能力。

壹

贰

叁

第一部分

如何精确审题

>

教学过程

对阅卷老师来说,是否审准题意并扣住题意来展开写作是决定作文分数高低的第一衡量标准。

文章切题与否,是写文章成败的关键,倘若审题失误,便会“失之毫厘,谬以千里”。因此把握住文章的中心,是至关重要的。考场作文必须准确理解命题的意义,然后紧扣题意来写。

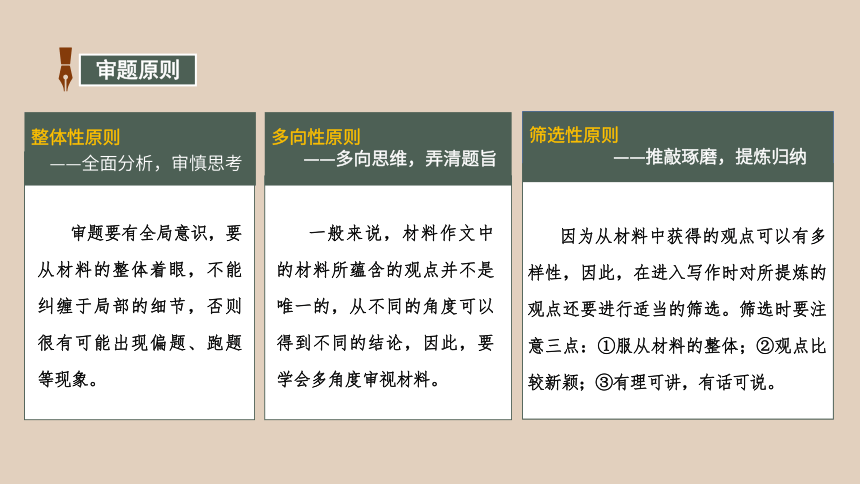

审题原则

整体性原则

——全面分析,审慎思考

审题要有全局意识,要从材料的整体着眼,不能纠缠于局部的细节,否则很有可能出现偏题、跑题等现象。

多向性原则

——多向思维,弄清题旨

一般来说,材料作文中的材料所蕴含的观点并不是唯一的,从不同的角度可以得到不同的结论,因此,要学会多角度审视材料。

筛选性原则

——推敲琢磨,提炼归纳

筛选性原则

——推敲琢磨,提炼归纳

因为从材料中获得的观点可以有多样性,因此,在进入写作时对所提炼的观点还要进行适当的筛选。筛选时要注意三点:①服从材料的整体;②观点比较新颖;③有理可讲,有话可说。

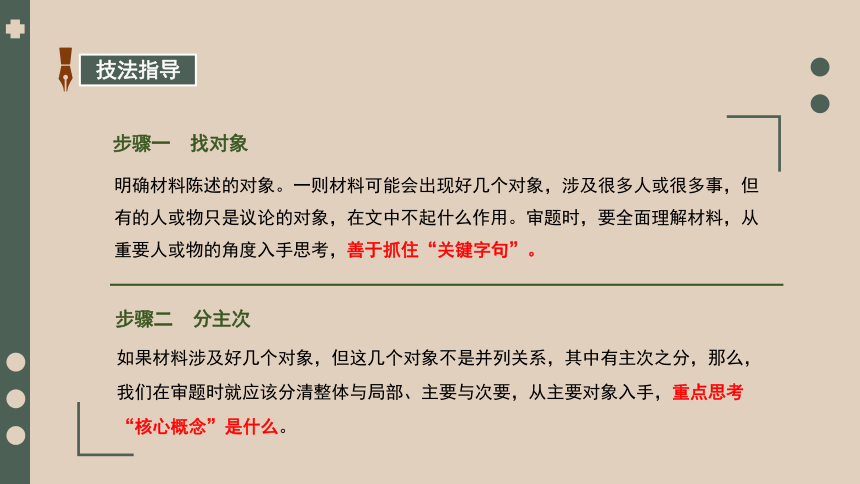

技法指导

步骤二 分主次

步骤一 找对象

如果材料涉及好几个对象,但这几个对象不是并列关系,其中有主次之分,那么,我们在审题时就应该分清整体与局部、主要与次要,从主要对象入手,重点思考“核心概念”是什么。

明确材料陈述的对象。一则材料可能会出现好几个对象,涉及很多人或很多事,但有的人或物只是议论的对象,在文中不起什么作用。审题时,要全面理解材料,从重要人或物的角度入手思考,善于抓住“关键字句”。

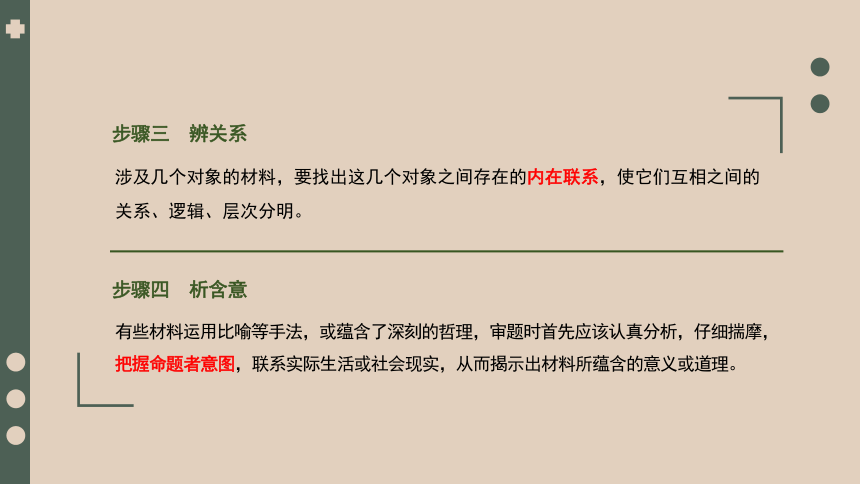

步骤三 辨关系

步骤四 析含意

有些材料运用比喻等手法,或蕴含了深刻的哲理,审题时首先应该认真分析,仔细揣摩,把握命题者意图,联系实际生活或社会现实,从而揭示出材料所蕴含的意义或道理。

涉及几个对象的材料,要找出这几个对象之间存在的内在联系,使它们互相之间的关系、逻辑、层次分明。

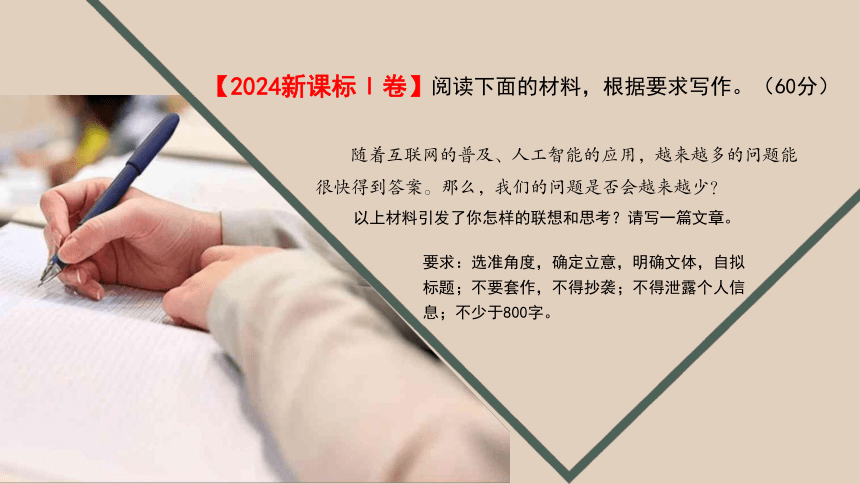

随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案。那么,我们的问题是否会越来越少?

【2024新课标Ⅰ卷】

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

分主次

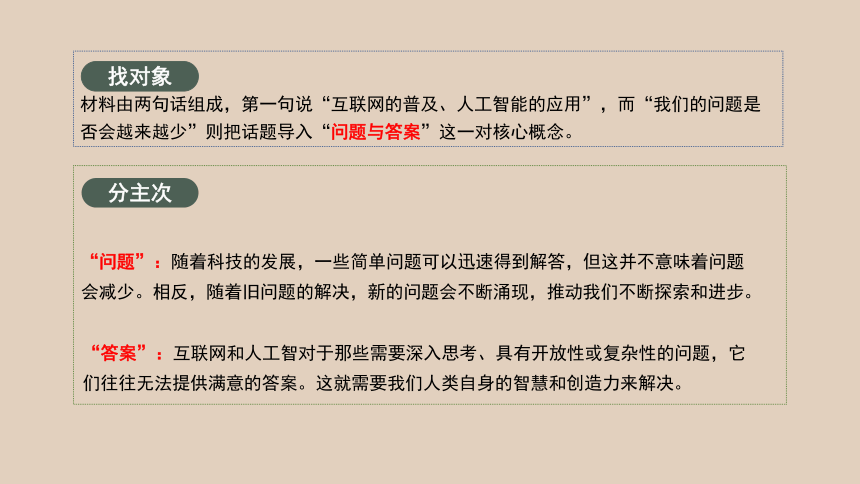

“问题”:随着科技的发展,一些简单问题可以迅速得到解答,但这并不意味着问题会减少。相反,随着旧问题的解决,新的问题会不断涌现,推动我们不断探索和进步。

“答案”:互联网和人工智对于那些需要深入思考、具有开放性或复杂性的问题,它们往往无法提供满意的答案。这就需要我们人类自身的智慧和创造力来解决。

材料由两句话组成,第一句说“互联网的普及、人工智能的应用”,而“我们的问题是否会越来越少”则把话题导入“问题与答案”这一对核心概念。

找对象

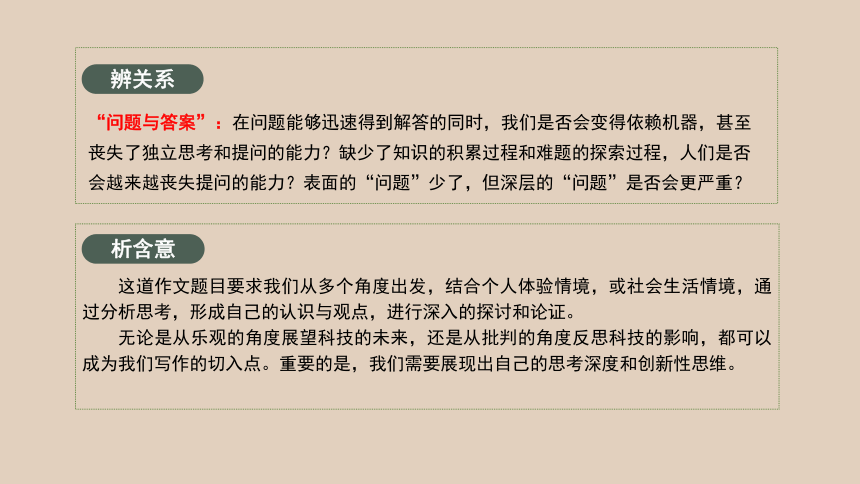

辨关系

析含意

这道作文题目要求我们从多个角度出发,结合个人体验情境,或社会生活情境,通过分析思考,形成自己的认识与观点,进行深入的探讨和论证。

无论是从乐观的角度展望科技的未来,还是从批判的角度反思科技的影响,都可以成为我们写作的切入点。重要的是,我们需要展现出自己的思考深度和创新性思维。

“问题与答案”:在问题能够迅速得到解答的同时,我们是否会变得依赖机器,甚至丧失了独立思考和提问的能力?缺少了知识的积累过程和难题的探索过程,人们是否会越来越丧失提问的能力?表面的“问题”少了,但深层的“问题”是否会更严重?

品范文

问未来问无边界,答时代答无止境

千年前,屈原写下《天问》向着神秘的自然发出了终极叩问,直到今天犹在耳畔。这些问题源自人类身为万物灵长对宇宙的好奇,尽管如今也许可以用一系列物理学知识给屈原一个解释,但重读《天问》,我们依然无法断言这些答案就是最终的真理。随着互联网、人工智能的广泛应用,似乎所有问题都能轻松找到答案,这是否意味着问题从此消失,人类不再需要思考,也不会再迷茫?

问题的产生来自好奇,人工智能可以答疑解惑,却无法抑制人类对世界本质的探索欲望。当我们的祖先好奇火从何而来,钻木取火便开始了;当第一个人好奇人生的意义是什么,哲学思考便开始了。由此可见,人类不断提出问题的动力,源自对周围世界的好奇,而不仅仅是对答案的追求。只要我们一直心存探索之欲,便不会因为答案的增多而减少自己的疑问。相反,对客观世界规律的了解越多,知识的圆圈越大,我们也就越会发现自己知识的贫乏。

对问题的思考由大脑负责,人工智能可以给出已有的答案,却无法回答未知的谜题。

建立在大数据算法之上的人工智能是人类的“千里眼”和“顺风耳”,学习时的难题,网上有答案;旅游时的路线,网上有攻略……这些问题看似都是互联网和人工智能解决的,但拨开迷雾,不难发现这些答案归根结底仍然是人类的思考,而非人工智能的“创造”。字典可以查阅生僻字,却不能成为仓颉;百科全书可以检索知识,却很难成为爱迪生。人工智能无法代替人类思考,探索未知的责任仍然担在我们的肩上。

问题的解决来自实践,人工智能可以千万次纸上谈兵,却不能一次躬身自行。

陆游有言:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”鉴往事,知今者,赵括熟读兵书,但战场上还是惨败给白起。放眼如今,科技创新将解决问题的过程加速,但获得问题的答案不是“休止符”,反而是下一个阶段的“起跑线”,人工智能的发展拓宽了人类实践的深度和广度,人类又在实践中不断提出新问题,由此将我们的思维推向更远的地方。

面对“世界怎么了?我们怎么办?”的时代之问,我们不能对求知发问的新芽不闻不问,任由明珠蒙尘、金藏于石,须知青年当乘科技之舟楫,振时代之江海,以自身的好奇、思考与实践,不断提出未来之问,不断回答未来之问!

第二部分

如何精当立意

>

学习过程

仅学会审题还远远不够,还要选择立意的最佳角度。只有选好立意的角度,才能写出观点新颖、意蕴深远的好文章。

需要搞清楚三个问题:

题目要求我写什么?

我能够写什么?

我写什么最好?

审题原则

准——抓住关键,准确鲜明

准确、鲜明。立意准确就是准确提炼材料的主旨,做到“思想健康,中心明确”。“思想健康”就是要体现时代的正能量,抒发积极健康的感情。

稳——辩证地分析事理

理性、稳妥。所持观点中肯,不走极端。用联系的、发展的、全面的观点来分析问题,思维缜密妥当。行文有度,不可弄巧成拙。

深——小切口,深挖掘

深刻、集中。“深刻”指论证触及事物或问题的本质,能揭示问题产生的原因,能提出解决问题的思路或方法,观点具有启发性。“集中”指选定一个角度或者划定某个范围深入开掘。

新——多角度、独特性

新颖、独到。指观点、材料、论证过程新鲜有创意,有个性特点,能给人以新鲜的心灵感受与教益;但“新”建立在写作者对社会、生活、事物所具有的独到、深刻的认识与理解之上。

经典范例演练

&

审题立意指导

范例

一只老鹰从鹫峰顶上俯冲下来,将一只小羊抓走了。

一只乌鸦看见了,非常羡慕,心想:要是我也有这样的本领该多好啊!于是,乌鸦模仿老鹰的俯冲姿势拼命练习。

一天,乌鸦觉得自己练得很棒了,便哇哇地从树上猛冲下来,扑到一只山羊的背上,想抓住山羊往上飞。可是,它的身子太轻,爪子被羊毛缠住,无论怎么拍打翅膀也飞不起来,结果被牧羊人抓住了。

牧羊人的孩子见了,问这是一只什么鸟。牧羊人说:“这是一只忘记自己叫什么的鸟。”孩子摸着乌鸦的羽毛说:“它也很可爱啊!”

要求:全面理解材料,但可以选择一个侧面、一个角度构思作文。自主确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

技法一 关键词句法

关键句主要指材料中表达一定观点、情感、态度的句子,往往是“文眼”,蕴含着材料的主旨。这是审题的关键,立意的核心。

材料作文的题干材料中的关键性语句往往可以作为选择立意角度的突破口。

在材料作文的材料中,关键句常常是材料中的评议性语句。

抓关键词句法适用于寓言故事类、名言警句类材料作文、思辨话题类作文。

第一步 事件概括 一只乌鸦学老鹰从天上俯冲下来抓山羊,结果被羊毛缠住而被牧羊人抓住了

第二步 关键词句 这是一只忘记自己叫什么的鸟;它也很可爱啊

第三步 提出观点 ①正确认识自己;②一切从实际出发;③不要盲目模仿;④勇于实践,敢想敢干;⑤见贤思齐;⑥敢于挑战自我

审题立意步骤

范例

一位画家对自己刚完成的一幅作品非常满意,他把这幅画放到大街上,并在旁边写上:请把你认为不完美的地方画上圈。等晚上拿回来的时候,画家发现画上画满了圈,这让他非常失落和沮丧。有一位老者建议他换个方式再试一试。画家于是画了一幅同样的作品放到大街上,并在画旁写上:请把你认为完美的地方画上圈。结果,他发现上面同样画满了圈。

要求:自选角度,确定立意,明确文体(诗歌除外),自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

技法二 明确褒贬法

有些材料作文,材料中的语句常常蕴含着命题者的褒贬情感,审题时必须充分捕捉这些语言信息,细致体会命题者的感彩,这样才能根据命题者的感情倾向确立最佳的立意角度。

审题立意步骤

第一步 概括中心 一位画家+两次把相同的画作放到大街上请路人点评+两次结果有天壤之别

第二步 提炼道理 文中提示词句:不完美的地方;建议换个方式;一幅同样的作品;完美的地方;同样画满了圈。

道理:换个方式,不同的人对同样的东西有不同的评价

第三步 组织观点 ①换个方式大不相同;②不同的标准,不同的世界;③做好自己最重要,你难以让所有人都满意

范例

一个小男孩和一个小女孩经常在一起玩耍。小男孩收集了很多贝壳,小女孩拥有很多雨花石。小男孩想用所有的贝壳与小女孩的所有雨花石做个交换,小女孩同意了。但是,小男孩却把最大最好看的贝壳藏了起来,仅把剩下的给了小女孩,而小女孩则如她允诺的那样,把所有的雨花石都给了小男孩。那天晚上,小女孩睡得很香,而小男孩却彻夜难眠,他始终在想:小女孩是不是也跟自己一样,藏起了很多雨花石。

人际交往对于个体的成长成才有重要作用,你在与人交往中有怎样的困惑与收获?你对人际交往有怎样的认识或思考?请就此写一篇文章。

要求:综合材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

技法三 由果溯因法

即分析材料表述的这种现象产生的原因。

写材料作文,审题时如果能由材料中列举的现象或结果推究出造成所列现象或结果的本质原因,往往能找到最佳的立意。一般来说,有几个原因就有几个写作的角度。

审题立意步骤

第一步 事件结果 小女孩睡得很香,小男孩彻夜难眠

第二步 由果推因 小男孩把最好看的贝壳藏了起来,并在想小女孩是否像他一样。小女孩践行了许诺

第三步 提出观点 怀疑与信任,得到与失去

范例

一片曾经丰饶的土地逐渐变得贫瘠,许多动物陆续离开了这里。

小鸟对蚯蚓说:“我也要走了,你不走吗?”蚯蚓说:“我还是想留在这里。”小鸟拍拍翅膀,依依不舍地飞走了。蚯蚓看了看小鸟的背影,继续埋头松土。

甲虫从远方赶来,和蚯蚓一起忙碌起来。

几年之后,小鸟回来了,带着一群伙伴,它们嘴里衔着各种各样的种子。小鸟惊讶地发现,这片土地已经变得松软,还长出了小草。蚯蚓说:“你离开的这段时间,甲虫和我一起翻土堆肥,这里渐渐变好了。”

小鸟和伙伴们把种子播撒在大地上。大地上开满了鲜花,蝴蝶和蜜蜂也来了。

根据上面的材料,结合自己的阅读感受和思考,写一篇文章。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

对于一些寄寓性材料,如寓言、童话、漫画等,须透过材料的表象,进行“由物及人”“由物及事”的联想,即由材料中的物联想到人,进而联想到与材料内容相类似的人生哲理、社会现象等,挖掘其真正的内涵,从而确立最佳立意角度。

技法四 寓意揭示法

审题立意步骤

第一步 抽取具体概念(关键词语) 动物们、努力、土地

第二步 把具体概念抽象化 土地的改良来自动物们的努力

第三步 联系现实生活(由虚到实) 土地可理解为家乡、祖国、地球等;动物们可理解为建设者(蚯蚓是坚守者,甲虫是援助者,小鸟是归来者,蝴蝶和蜜蜂则是外来优秀人才)

第四步 确定中心论点 家国崛起,人人共勉

范例

一对美国老夫妇很喜欢孩子,他们邀请一群孩子每天到其院中玩耍。后来孩子们由玩耍变成踢球,夫妇俩忍受不了这种喧闹,可又不想将孩子们直接赶走,于是他们就想出一个办法,希望让孩子们主动离开到别处踢球。他们开始每天给每个孩子发1美元,后来变成了0.5美元,再后来变成0.2美元。孩子们生气了:这两个老人真小气,不在这儿踢球了。于是,孩子们就离开了。

有些材料作文的材料比较散,常常会出现许多人和事,好像根本就没有一个明确的中心。

技法五 多向辐射法

可以围绕材料展开多角度立意。比如,既可以着眼于甲事物立意,又可以着眼于乙事物立意,还可以着眼于甲乙两事物的关系立意;既可以联系事物(对象)的正面立意,还可以联系其侧面和反面立意。

审题立意步骤

第一步 从老夫妇的角度 解决问题要有方法、方略等;

②智慧的思维方式,不是直接,而是用智慧;

第二步 从孩子的角度 ①不要被利诱,不忘初心;

②不要太贪婪,要知感恩;

③不要因名利,改变了自己的目标。

范例

历史学家钱穆在一道观中看到一个老道士正在清除庭院中一棵枯死的古柏。

钱穆好奇地问:“挖掉之后要补种一棵什么树呢?”

道士说:“夹竹桃。”

钱穆大为惊异:“为什么不再种松柏,要种夹竹桃呢?”

老道说:“松柏树长大,我看不到了;夹竹桃明年就开花,我还看得到。”

钱穆先生听了,大为感叹:“士不可以不弘毅,任重而道远。当年的开山祖师,为何种的是松柏而不是夹竹桃呢?”

要求:自选角度,确定立意,明确文体(诗歌除外),自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

技法六 对象切入法

有些材料作文的材料往往会牵涉许多人和事。

因此,审题时要明确:

哪些是材料的主要人物或事件?

哪些是材料的次要人物或事件?

要舍弃次要人物或事件,从主要人物或事件的角度审题立意。

审题立意步骤

第一步 从主体对象——老道士的角度 只看眼前利益,难得长远

第二步 从其他对象——钱穆的角度 人当有远大志向,并肩负责任

第三步 从其他对象——开山祖师的角度 眼光长远,不能鼠目寸光

范例

材料一:①马克思23岁被誉为当时德国最伟大的哲学家。②恩格斯21岁就著文批判当时德国哲学家谢林。③列宁17岁就开始革命活动。④毛泽东26岁主编《湘江评论》。⑤徐特立48岁留法,克服困难,学会法语。

材料二: ①一根木头搁在山涧之上,下面深不见底,则敢于走过去甚少,但若横木置于地,则常人皆能步其上而过。②小李第一次演讲,他事先也做好了充分准备,但一走上台,看到下面一礼堂黑压压的人,便浑身冒汗,脑子里一片空白,一句话也记不起来了。

要求:自选角度,确定立意,明确文体(诗歌除外),自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

技法七 求异同法(异中求同、同中求异)

题目给出的材料表面上看起来不等同,但仔细一分析就会发现,它们在本质上有许多相同之处。

审题的关键是找到材料之间的“异同”,再对“异同”进行“比较”,找出能够贯穿材料的核心线索,这个线索与材料联系越紧密,越巧妙,我们的文章写作越有说服力。

归纳概括出材料的共同点,据此可以确立最恰当的立意。

审题立意步骤

第一步 概括材料一 伟人们在事业上都有所成就

概括材料二 因胆小或心理素质差,未能如愿以偿

第二步 找异同点 材料一①-④:青年时代就出成果,⑤48岁学会法语

材料二从形式上看是不相同的,但他们的结果都是一样

第三步 联系两则材料归纳提炼 眼光长远,不能鼠目寸光

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

本试卷现代文阅读Ⅰ提到,长久以来,人们只能看到月球固定朝向地球的一面,“嫦娥四号”探月任务揭开了月背的神秘面纱;随着“天问一号”飞离地球,航天人的目光又投向遥远的深空……

正如人类的太空之旅,我们每个人也都在不断抵达未知之境。

【2024新课标Ⅱ卷】

真题示例

这引发了你怎样的联想与思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题立意技巧

第一段围绕“探月”主题,展现了中国航天人的太空探索没有止步,在科学的道路上不断进取

强调探索未知领域的重要性和意义,提倡个人不断学习与成长,敢于探索,勇于追求,保持积极的态度,正确地发扬探索精神

第一段:本试卷现代文阅读Ⅰ提到,长久以来,人们只能看到月球固定朝向地球的一面,“嫦娥四号”探月任务揭开了月背的神秘面纱;随着“天问一号”飞离地球,航天人的目光又投向遥远的深空……

分析两段材料,可以使用“异中求同法”,仔细分析它们在深层内涵上的相通性和关联点

第二段:正如人类的太空之旅,我们每个人也都在不断抵达未知之境。

第二段把伟大的人类太空探索拉回到“我们每个人”这一语境中,如青年学子、青年人才等。

材料涉及的月球背面登陆、“嫦娥四号”、“天问一号”等关于人类太空之旅,不过是话题引子。材料中的最后一句——我们每个人也都在不断抵达未知之境,才是命题的核心句子,是立意所在。

这句话,主要强调三层意思:一是强调“我们每个人”。在人类不断探求未知之境的路上,我们每个人是其中一分子,探求无止境,我们不能落伍,也不能缓慢不前,要携手共进,群策群力,终究会抵达未知之境。二是强调“不断”。在探求未知之境的路上,我们不会停歇,也不能停歇,只有在不断磨砺中探求,我们才能从“未知”走向“有知”,进而从“有知”走向下一个“未知”。三是强调“未知之境”。这是考题的核心所在。“未知之境”包罗万象,一切科技探索、人文思想的未知领域,都属于未知之境。如何面对未知之境?保持好奇心,通过深入思考来洞察“未知”;拓宽个人的视野和思维方式,增强个人的适应能力和创造力;激发自己的潜能和才华,实现自我超越和成长。这些都是立意的重点。

写作指导

1.奔赴星辰,逐梦未知

2.勇探未知,逐梦辉煌

3.探索未知,勇攀高峰

4.探索未知里的无限可能

5.扬青春之帆,探未知之海

6.探求“未知”,永不停止

7.保持好奇心,跃进未知界

8.不求“未知”,终将“无知”

参考立意

优秀例文

在漆黑的夜空中,“东方红一号”的成功发射让我们打开了探索太空的大门;面对未知的月球背面,我们不断探索终于让嫦娥四号在月球背面着陆;随着“天问一号”飞离地球,航天人的目光又投向遥远的深空……

正如人类的太空之旅,我们每个人也都在不断抵达未知之境。在这条漫长的探索道路上,只有那些敢于向未知领域的青年,才能在时代的舞台上绽放出耀眼的光彩。青春的脚步,应向星海更深处漫溯。

青春的脚步,要向星海漫溯

从“嫦娥奔月”的浪漫想象到着陆月背的梦想成真。我们走过了太久远的历程。但仅仅是时间的积累,并不足以让我们张开双臂拥抱苍穹,我们深知,没有航天人“超越自我、永不懈怠”的航天精神,没有整个民族不断探索和超越的精神,我们只能靠笃信传说演绎夸父逐日的浪漫。

生命的旅途上充满了未知。对于每一个正值青春韶华的学子而言,未来的大学、专业、工作城市,以及将遭遇的种种挑战,都是一道道待解的谜题。它们如同盲盒一般,充满了无限的可能性,也如同电影《阿甘正传》中所言,我们永远不知道下一颗巧克力会是什么味道。

然而,生命的魅力恰恰在于这些未知。探索未知、追求卓越,正是我们生活的动力与乐趣所在。每当我们揭开一个未知的面纱,都会发现新的世界,体验新的滋味。就像吃了一颗巧克力,心中总会期待着下一颗未知的美味。

探索未知是一条布满荆棘的道路,没有人保证你一定成功。搞农业科研的很多,袁隆平只有一个;每天做仰卧起坐、俯卧撑的人很多,航天员凤毛麟角。对于探索未知的先锋来说,失败是必须常常面对的阴影,孤独与寂寞更可能长久陪伴,很可能还有不理解的嘲讽与打击,一不小心,还可能付出生命的代价,成为无人知晓的先烈。面对自己探索未知的失败,对自我,是清醒,我还很年轻,青春拥有试错的成本,对他人,是宽容,探索未知,无论成败,都是英雄。

大鹏之动,非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也。祖国如一只抟扶摇而上九万里然后图南的鲲鹏,我们有幸是它身上的一根羽毛,那么,就让我们坚定信念,直面挑战,敢于探索未知,努力追求属于自己的卓越人生。

相关素材

星空浩瀚无比,探索永无止境。从北斗环绕到嫦娥奔月,从神舟起航到天舟穿梭,中华民族的航天梦,承载的是中国人民“敢上九天揽月”的豪情壮志。从飞出大气层到航天员能够在太空站长时间驻留,从在地球轨道建造科学实验室到可以将探测器送到月球,立足中国航天的实际,不驰于空想,不骛于虚声,中国航天人一步一个脚印前行,时间的标尺刻录下一个个激动人心的时刻,不断丈量着一个又一个的航天梦想。

一眼望穿百亿光年,洞见宇宙尽头,“中国天眼”用一次又一次的世界级发现,为我们带来宇宙级的浪漫“未知”,也为我国射电天文学发展作出突出贡献。未知像一块巨大的白色画布,大片的茫然和无限的可能推动着人们去填补、去充实,让世界变得更加丰满艳丽。

“世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远”,唯有以青春作注,不断探索开辟新发现,勇于走在时代前列,才能发现常人所目不及的新事物,才不会因虚度年华而悔恨,因碌碌无为而羞耻。岁月因青春慨然以赴而更加美好,世间因少年挺身而出而更加瑰丽。

「适用主题:梦想与奋斗、航天精神、青春的价值、青年担当、勇于探索、奋勇向前……」

审题立意的重要性不言而喻,它应成为作文训练的主线,贯穿始终。

进行写作训练时,必须注意:读懂材料,全面准确地理解;掌握审题立意的基本方法;学会在多角度立意中寻找最佳立意。

小结

本单元课文中有不少经典语句,虽然产生于两千多年前,但至今仍然闪烁着智慧的光辉,给我们以人生的启迪;有些语句在新的时代下又可以辩证思考,从新的角度作出辨析或阐释。从下列语句中任选其一,也可以从本单元课文中另选一句,准确理解其思想内容,自选角度,自定立意,写一篇不少于800字的文章,阐述你的认识和思考,题目自拟。

士不可以不弘毅,任重而道远。

己所不欲,勿施于人。

致知在格物。

人皆有不忍人之心。

知人者智,自知者明。

千里之行,始于足下。

故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

作业

选择性必修上册第二单元·单元写作任务

审题与立意

审题是指通过对文章题目、材料等诸多要素的审察、辨析、思考,来准确把握题意指向和题意范围,再选用适合的文体和表达方式,并据此立意构思。

立意是一篇文章的根本,它直接关系到文章的选材、布局,乃至文章思想的深度。立意的正误高下,决定了文章的成败得失。

那么如何做到精确审题立意准呢?

学习目标

掌握作文审题、立意的基本步骤和方法。

学以致用,能较为精准地审题、立意,找到最佳写作思路。

养成多角度、多方面分析材料的好习惯,进一步提高写作实战能力。

壹

贰

叁

第一部分

如何精确审题

>

教学过程

对阅卷老师来说,是否审准题意并扣住题意来展开写作是决定作文分数高低的第一衡量标准。

文章切题与否,是写文章成败的关键,倘若审题失误,便会“失之毫厘,谬以千里”。因此把握住文章的中心,是至关重要的。考场作文必须准确理解命题的意义,然后紧扣题意来写。

审题原则

整体性原则

——全面分析,审慎思考

审题要有全局意识,要从材料的整体着眼,不能纠缠于局部的细节,否则很有可能出现偏题、跑题等现象。

多向性原则

——多向思维,弄清题旨

一般来说,材料作文中的材料所蕴含的观点并不是唯一的,从不同的角度可以得到不同的结论,因此,要学会多角度审视材料。

筛选性原则

——推敲琢磨,提炼归纳

筛选性原则

——推敲琢磨,提炼归纳

因为从材料中获得的观点可以有多样性,因此,在进入写作时对所提炼的观点还要进行适当的筛选。筛选时要注意三点:①服从材料的整体;②观点比较新颖;③有理可讲,有话可说。

技法指导

步骤二 分主次

步骤一 找对象

如果材料涉及好几个对象,但这几个对象不是并列关系,其中有主次之分,那么,我们在审题时就应该分清整体与局部、主要与次要,从主要对象入手,重点思考“核心概念”是什么。

明确材料陈述的对象。一则材料可能会出现好几个对象,涉及很多人或很多事,但有的人或物只是议论的对象,在文中不起什么作用。审题时,要全面理解材料,从重要人或物的角度入手思考,善于抓住“关键字句”。

步骤三 辨关系

步骤四 析含意

有些材料运用比喻等手法,或蕴含了深刻的哲理,审题时首先应该认真分析,仔细揣摩,把握命题者意图,联系实际生活或社会现实,从而揭示出材料所蕴含的意义或道理。

涉及几个对象的材料,要找出这几个对象之间存在的内在联系,使它们互相之间的关系、逻辑、层次分明。

随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案。那么,我们的问题是否会越来越少?

【2024新课标Ⅰ卷】

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

分主次

“问题”:随着科技的发展,一些简单问题可以迅速得到解答,但这并不意味着问题会减少。相反,随着旧问题的解决,新的问题会不断涌现,推动我们不断探索和进步。

“答案”:互联网和人工智对于那些需要深入思考、具有开放性或复杂性的问题,它们往往无法提供满意的答案。这就需要我们人类自身的智慧和创造力来解决。

材料由两句话组成,第一句说“互联网的普及、人工智能的应用”,而“我们的问题是否会越来越少”则把话题导入“问题与答案”这一对核心概念。

找对象

辨关系

析含意

这道作文题目要求我们从多个角度出发,结合个人体验情境,或社会生活情境,通过分析思考,形成自己的认识与观点,进行深入的探讨和论证。

无论是从乐观的角度展望科技的未来,还是从批判的角度反思科技的影响,都可以成为我们写作的切入点。重要的是,我们需要展现出自己的思考深度和创新性思维。

“问题与答案”:在问题能够迅速得到解答的同时,我们是否会变得依赖机器,甚至丧失了独立思考和提问的能力?缺少了知识的积累过程和难题的探索过程,人们是否会越来越丧失提问的能力?表面的“问题”少了,但深层的“问题”是否会更严重?

品范文

问未来问无边界,答时代答无止境

千年前,屈原写下《天问》向着神秘的自然发出了终极叩问,直到今天犹在耳畔。这些问题源自人类身为万物灵长对宇宙的好奇,尽管如今也许可以用一系列物理学知识给屈原一个解释,但重读《天问》,我们依然无法断言这些答案就是最终的真理。随着互联网、人工智能的广泛应用,似乎所有问题都能轻松找到答案,这是否意味着问题从此消失,人类不再需要思考,也不会再迷茫?

问题的产生来自好奇,人工智能可以答疑解惑,却无法抑制人类对世界本质的探索欲望。当我们的祖先好奇火从何而来,钻木取火便开始了;当第一个人好奇人生的意义是什么,哲学思考便开始了。由此可见,人类不断提出问题的动力,源自对周围世界的好奇,而不仅仅是对答案的追求。只要我们一直心存探索之欲,便不会因为答案的增多而减少自己的疑问。相反,对客观世界规律的了解越多,知识的圆圈越大,我们也就越会发现自己知识的贫乏。

对问题的思考由大脑负责,人工智能可以给出已有的答案,却无法回答未知的谜题。

建立在大数据算法之上的人工智能是人类的“千里眼”和“顺风耳”,学习时的难题,网上有答案;旅游时的路线,网上有攻略……这些问题看似都是互联网和人工智能解决的,但拨开迷雾,不难发现这些答案归根结底仍然是人类的思考,而非人工智能的“创造”。字典可以查阅生僻字,却不能成为仓颉;百科全书可以检索知识,却很难成为爱迪生。人工智能无法代替人类思考,探索未知的责任仍然担在我们的肩上。

问题的解决来自实践,人工智能可以千万次纸上谈兵,却不能一次躬身自行。

陆游有言:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”鉴往事,知今者,赵括熟读兵书,但战场上还是惨败给白起。放眼如今,科技创新将解决问题的过程加速,但获得问题的答案不是“休止符”,反而是下一个阶段的“起跑线”,人工智能的发展拓宽了人类实践的深度和广度,人类又在实践中不断提出新问题,由此将我们的思维推向更远的地方。

面对“世界怎么了?我们怎么办?”的时代之问,我们不能对求知发问的新芽不闻不问,任由明珠蒙尘、金藏于石,须知青年当乘科技之舟楫,振时代之江海,以自身的好奇、思考与实践,不断提出未来之问,不断回答未来之问!

第二部分

如何精当立意

>

学习过程

仅学会审题还远远不够,还要选择立意的最佳角度。只有选好立意的角度,才能写出观点新颖、意蕴深远的好文章。

需要搞清楚三个问题:

题目要求我写什么?

我能够写什么?

我写什么最好?

审题原则

准——抓住关键,准确鲜明

准确、鲜明。立意准确就是准确提炼材料的主旨,做到“思想健康,中心明确”。“思想健康”就是要体现时代的正能量,抒发积极健康的感情。

稳——辩证地分析事理

理性、稳妥。所持观点中肯,不走极端。用联系的、发展的、全面的观点来分析问题,思维缜密妥当。行文有度,不可弄巧成拙。

深——小切口,深挖掘

深刻、集中。“深刻”指论证触及事物或问题的本质,能揭示问题产生的原因,能提出解决问题的思路或方法,观点具有启发性。“集中”指选定一个角度或者划定某个范围深入开掘。

新——多角度、独特性

新颖、独到。指观点、材料、论证过程新鲜有创意,有个性特点,能给人以新鲜的心灵感受与教益;但“新”建立在写作者对社会、生活、事物所具有的独到、深刻的认识与理解之上。

经典范例演练

&

审题立意指导

范例

一只老鹰从鹫峰顶上俯冲下来,将一只小羊抓走了。

一只乌鸦看见了,非常羡慕,心想:要是我也有这样的本领该多好啊!于是,乌鸦模仿老鹰的俯冲姿势拼命练习。

一天,乌鸦觉得自己练得很棒了,便哇哇地从树上猛冲下来,扑到一只山羊的背上,想抓住山羊往上飞。可是,它的身子太轻,爪子被羊毛缠住,无论怎么拍打翅膀也飞不起来,结果被牧羊人抓住了。

牧羊人的孩子见了,问这是一只什么鸟。牧羊人说:“这是一只忘记自己叫什么的鸟。”孩子摸着乌鸦的羽毛说:“它也很可爱啊!”

要求:全面理解材料,但可以选择一个侧面、一个角度构思作文。自主确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

技法一 关键词句法

关键句主要指材料中表达一定观点、情感、态度的句子,往往是“文眼”,蕴含着材料的主旨。这是审题的关键,立意的核心。

材料作文的题干材料中的关键性语句往往可以作为选择立意角度的突破口。

在材料作文的材料中,关键句常常是材料中的评议性语句。

抓关键词句法适用于寓言故事类、名言警句类材料作文、思辨话题类作文。

第一步 事件概括 一只乌鸦学老鹰从天上俯冲下来抓山羊,结果被羊毛缠住而被牧羊人抓住了

第二步 关键词句 这是一只忘记自己叫什么的鸟;它也很可爱啊

第三步 提出观点 ①正确认识自己;②一切从实际出发;③不要盲目模仿;④勇于实践,敢想敢干;⑤见贤思齐;⑥敢于挑战自我

审题立意步骤

范例

一位画家对自己刚完成的一幅作品非常满意,他把这幅画放到大街上,并在旁边写上:请把你认为不完美的地方画上圈。等晚上拿回来的时候,画家发现画上画满了圈,这让他非常失落和沮丧。有一位老者建议他换个方式再试一试。画家于是画了一幅同样的作品放到大街上,并在画旁写上:请把你认为完美的地方画上圈。结果,他发现上面同样画满了圈。

要求:自选角度,确定立意,明确文体(诗歌除外),自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

技法二 明确褒贬法

有些材料作文,材料中的语句常常蕴含着命题者的褒贬情感,审题时必须充分捕捉这些语言信息,细致体会命题者的感彩,这样才能根据命题者的感情倾向确立最佳的立意角度。

审题立意步骤

第一步 概括中心 一位画家+两次把相同的画作放到大街上请路人点评+两次结果有天壤之别

第二步 提炼道理 文中提示词句:不完美的地方;建议换个方式;一幅同样的作品;完美的地方;同样画满了圈。

道理:换个方式,不同的人对同样的东西有不同的评价

第三步 组织观点 ①换个方式大不相同;②不同的标准,不同的世界;③做好自己最重要,你难以让所有人都满意

范例

一个小男孩和一个小女孩经常在一起玩耍。小男孩收集了很多贝壳,小女孩拥有很多雨花石。小男孩想用所有的贝壳与小女孩的所有雨花石做个交换,小女孩同意了。但是,小男孩却把最大最好看的贝壳藏了起来,仅把剩下的给了小女孩,而小女孩则如她允诺的那样,把所有的雨花石都给了小男孩。那天晚上,小女孩睡得很香,而小男孩却彻夜难眠,他始终在想:小女孩是不是也跟自己一样,藏起了很多雨花石。

人际交往对于个体的成长成才有重要作用,你在与人交往中有怎样的困惑与收获?你对人际交往有怎样的认识或思考?请就此写一篇文章。

要求:综合材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

技法三 由果溯因法

即分析材料表述的这种现象产生的原因。

写材料作文,审题时如果能由材料中列举的现象或结果推究出造成所列现象或结果的本质原因,往往能找到最佳的立意。一般来说,有几个原因就有几个写作的角度。

审题立意步骤

第一步 事件结果 小女孩睡得很香,小男孩彻夜难眠

第二步 由果推因 小男孩把最好看的贝壳藏了起来,并在想小女孩是否像他一样。小女孩践行了许诺

第三步 提出观点 怀疑与信任,得到与失去

范例

一片曾经丰饶的土地逐渐变得贫瘠,许多动物陆续离开了这里。

小鸟对蚯蚓说:“我也要走了,你不走吗?”蚯蚓说:“我还是想留在这里。”小鸟拍拍翅膀,依依不舍地飞走了。蚯蚓看了看小鸟的背影,继续埋头松土。

甲虫从远方赶来,和蚯蚓一起忙碌起来。

几年之后,小鸟回来了,带着一群伙伴,它们嘴里衔着各种各样的种子。小鸟惊讶地发现,这片土地已经变得松软,还长出了小草。蚯蚓说:“你离开的这段时间,甲虫和我一起翻土堆肥,这里渐渐变好了。”

小鸟和伙伴们把种子播撒在大地上。大地上开满了鲜花,蝴蝶和蜜蜂也来了。

根据上面的材料,结合自己的阅读感受和思考,写一篇文章。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

对于一些寄寓性材料,如寓言、童话、漫画等,须透过材料的表象,进行“由物及人”“由物及事”的联想,即由材料中的物联想到人,进而联想到与材料内容相类似的人生哲理、社会现象等,挖掘其真正的内涵,从而确立最佳立意角度。

技法四 寓意揭示法

审题立意步骤

第一步 抽取具体概念(关键词语) 动物们、努力、土地

第二步 把具体概念抽象化 土地的改良来自动物们的努力

第三步 联系现实生活(由虚到实) 土地可理解为家乡、祖国、地球等;动物们可理解为建设者(蚯蚓是坚守者,甲虫是援助者,小鸟是归来者,蝴蝶和蜜蜂则是外来优秀人才)

第四步 确定中心论点 家国崛起,人人共勉

范例

一对美国老夫妇很喜欢孩子,他们邀请一群孩子每天到其院中玩耍。后来孩子们由玩耍变成踢球,夫妇俩忍受不了这种喧闹,可又不想将孩子们直接赶走,于是他们就想出一个办法,希望让孩子们主动离开到别处踢球。他们开始每天给每个孩子发1美元,后来变成了0.5美元,再后来变成0.2美元。孩子们生气了:这两个老人真小气,不在这儿踢球了。于是,孩子们就离开了。

有些材料作文的材料比较散,常常会出现许多人和事,好像根本就没有一个明确的中心。

技法五 多向辐射法

可以围绕材料展开多角度立意。比如,既可以着眼于甲事物立意,又可以着眼于乙事物立意,还可以着眼于甲乙两事物的关系立意;既可以联系事物(对象)的正面立意,还可以联系其侧面和反面立意。

审题立意步骤

第一步 从老夫妇的角度 解决问题要有方法、方略等;

②智慧的思维方式,不是直接,而是用智慧;

第二步 从孩子的角度 ①不要被利诱,不忘初心;

②不要太贪婪,要知感恩;

③不要因名利,改变了自己的目标。

范例

历史学家钱穆在一道观中看到一个老道士正在清除庭院中一棵枯死的古柏。

钱穆好奇地问:“挖掉之后要补种一棵什么树呢?”

道士说:“夹竹桃。”

钱穆大为惊异:“为什么不再种松柏,要种夹竹桃呢?”

老道说:“松柏树长大,我看不到了;夹竹桃明年就开花,我还看得到。”

钱穆先生听了,大为感叹:“士不可以不弘毅,任重而道远。当年的开山祖师,为何种的是松柏而不是夹竹桃呢?”

要求:自选角度,确定立意,明确文体(诗歌除外),自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

技法六 对象切入法

有些材料作文的材料往往会牵涉许多人和事。

因此,审题时要明确:

哪些是材料的主要人物或事件?

哪些是材料的次要人物或事件?

要舍弃次要人物或事件,从主要人物或事件的角度审题立意。

审题立意步骤

第一步 从主体对象——老道士的角度 只看眼前利益,难得长远

第二步 从其他对象——钱穆的角度 人当有远大志向,并肩负责任

第三步 从其他对象——开山祖师的角度 眼光长远,不能鼠目寸光

范例

材料一:①马克思23岁被誉为当时德国最伟大的哲学家。②恩格斯21岁就著文批判当时德国哲学家谢林。③列宁17岁就开始革命活动。④毛泽东26岁主编《湘江评论》。⑤徐特立48岁留法,克服困难,学会法语。

材料二: ①一根木头搁在山涧之上,下面深不见底,则敢于走过去甚少,但若横木置于地,则常人皆能步其上而过。②小李第一次演讲,他事先也做好了充分准备,但一走上台,看到下面一礼堂黑压压的人,便浑身冒汗,脑子里一片空白,一句话也记不起来了。

要求:自选角度,确定立意,明确文体(诗歌除外),自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

技法七 求异同法(异中求同、同中求异)

题目给出的材料表面上看起来不等同,但仔细一分析就会发现,它们在本质上有许多相同之处。

审题的关键是找到材料之间的“异同”,再对“异同”进行“比较”,找出能够贯穿材料的核心线索,这个线索与材料联系越紧密,越巧妙,我们的文章写作越有说服力。

归纳概括出材料的共同点,据此可以确立最恰当的立意。

审题立意步骤

第一步 概括材料一 伟人们在事业上都有所成就

概括材料二 因胆小或心理素质差,未能如愿以偿

第二步 找异同点 材料一①-④:青年时代就出成果,⑤48岁学会法语

材料二从形式上看是不相同的,但他们的结果都是一样

第三步 联系两则材料归纳提炼 眼光长远,不能鼠目寸光

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

本试卷现代文阅读Ⅰ提到,长久以来,人们只能看到月球固定朝向地球的一面,“嫦娥四号”探月任务揭开了月背的神秘面纱;随着“天问一号”飞离地球,航天人的目光又投向遥远的深空……

正如人类的太空之旅,我们每个人也都在不断抵达未知之境。

【2024新课标Ⅱ卷】

真题示例

这引发了你怎样的联想与思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题立意技巧

第一段围绕“探月”主题,展现了中国航天人的太空探索没有止步,在科学的道路上不断进取

强调探索未知领域的重要性和意义,提倡个人不断学习与成长,敢于探索,勇于追求,保持积极的态度,正确地发扬探索精神

第一段:本试卷现代文阅读Ⅰ提到,长久以来,人们只能看到月球固定朝向地球的一面,“嫦娥四号”探月任务揭开了月背的神秘面纱;随着“天问一号”飞离地球,航天人的目光又投向遥远的深空……

分析两段材料,可以使用“异中求同法”,仔细分析它们在深层内涵上的相通性和关联点

第二段:正如人类的太空之旅,我们每个人也都在不断抵达未知之境。

第二段把伟大的人类太空探索拉回到“我们每个人”这一语境中,如青年学子、青年人才等。

材料涉及的月球背面登陆、“嫦娥四号”、“天问一号”等关于人类太空之旅,不过是话题引子。材料中的最后一句——我们每个人也都在不断抵达未知之境,才是命题的核心句子,是立意所在。

这句话,主要强调三层意思:一是强调“我们每个人”。在人类不断探求未知之境的路上,我们每个人是其中一分子,探求无止境,我们不能落伍,也不能缓慢不前,要携手共进,群策群力,终究会抵达未知之境。二是强调“不断”。在探求未知之境的路上,我们不会停歇,也不能停歇,只有在不断磨砺中探求,我们才能从“未知”走向“有知”,进而从“有知”走向下一个“未知”。三是强调“未知之境”。这是考题的核心所在。“未知之境”包罗万象,一切科技探索、人文思想的未知领域,都属于未知之境。如何面对未知之境?保持好奇心,通过深入思考来洞察“未知”;拓宽个人的视野和思维方式,增强个人的适应能力和创造力;激发自己的潜能和才华,实现自我超越和成长。这些都是立意的重点。

写作指导

1.奔赴星辰,逐梦未知

2.勇探未知,逐梦辉煌

3.探索未知,勇攀高峰

4.探索未知里的无限可能

5.扬青春之帆,探未知之海

6.探求“未知”,永不停止

7.保持好奇心,跃进未知界

8.不求“未知”,终将“无知”

参考立意

优秀例文

在漆黑的夜空中,“东方红一号”的成功发射让我们打开了探索太空的大门;面对未知的月球背面,我们不断探索终于让嫦娥四号在月球背面着陆;随着“天问一号”飞离地球,航天人的目光又投向遥远的深空……

正如人类的太空之旅,我们每个人也都在不断抵达未知之境。在这条漫长的探索道路上,只有那些敢于向未知领域的青年,才能在时代的舞台上绽放出耀眼的光彩。青春的脚步,应向星海更深处漫溯。

青春的脚步,要向星海漫溯

从“嫦娥奔月”的浪漫想象到着陆月背的梦想成真。我们走过了太久远的历程。但仅仅是时间的积累,并不足以让我们张开双臂拥抱苍穹,我们深知,没有航天人“超越自我、永不懈怠”的航天精神,没有整个民族不断探索和超越的精神,我们只能靠笃信传说演绎夸父逐日的浪漫。

生命的旅途上充满了未知。对于每一个正值青春韶华的学子而言,未来的大学、专业、工作城市,以及将遭遇的种种挑战,都是一道道待解的谜题。它们如同盲盒一般,充满了无限的可能性,也如同电影《阿甘正传》中所言,我们永远不知道下一颗巧克力会是什么味道。

然而,生命的魅力恰恰在于这些未知。探索未知、追求卓越,正是我们生活的动力与乐趣所在。每当我们揭开一个未知的面纱,都会发现新的世界,体验新的滋味。就像吃了一颗巧克力,心中总会期待着下一颗未知的美味。

探索未知是一条布满荆棘的道路,没有人保证你一定成功。搞农业科研的很多,袁隆平只有一个;每天做仰卧起坐、俯卧撑的人很多,航天员凤毛麟角。对于探索未知的先锋来说,失败是必须常常面对的阴影,孤独与寂寞更可能长久陪伴,很可能还有不理解的嘲讽与打击,一不小心,还可能付出生命的代价,成为无人知晓的先烈。面对自己探索未知的失败,对自我,是清醒,我还很年轻,青春拥有试错的成本,对他人,是宽容,探索未知,无论成败,都是英雄。

大鹏之动,非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也。祖国如一只抟扶摇而上九万里然后图南的鲲鹏,我们有幸是它身上的一根羽毛,那么,就让我们坚定信念,直面挑战,敢于探索未知,努力追求属于自己的卓越人生。

相关素材

星空浩瀚无比,探索永无止境。从北斗环绕到嫦娥奔月,从神舟起航到天舟穿梭,中华民族的航天梦,承载的是中国人民“敢上九天揽月”的豪情壮志。从飞出大气层到航天员能够在太空站长时间驻留,从在地球轨道建造科学实验室到可以将探测器送到月球,立足中国航天的实际,不驰于空想,不骛于虚声,中国航天人一步一个脚印前行,时间的标尺刻录下一个个激动人心的时刻,不断丈量着一个又一个的航天梦想。

一眼望穿百亿光年,洞见宇宙尽头,“中国天眼”用一次又一次的世界级发现,为我们带来宇宙级的浪漫“未知”,也为我国射电天文学发展作出突出贡献。未知像一块巨大的白色画布,大片的茫然和无限的可能推动着人们去填补、去充实,让世界变得更加丰满艳丽。

“世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远”,唯有以青春作注,不断探索开辟新发现,勇于走在时代前列,才能发现常人所目不及的新事物,才不会因虚度年华而悔恨,因碌碌无为而羞耻。岁月因青春慨然以赴而更加美好,世间因少年挺身而出而更加瑰丽。

「适用主题:梦想与奋斗、航天精神、青春的价值、青年担当、勇于探索、奋勇向前……」

审题立意的重要性不言而喻,它应成为作文训练的主线,贯穿始终。

进行写作训练时,必须注意:读懂材料,全面准确地理解;掌握审题立意的基本方法;学会在多角度立意中寻找最佳立意。

小结

本单元课文中有不少经典语句,虽然产生于两千多年前,但至今仍然闪烁着智慧的光辉,给我们以人生的启迪;有些语句在新的时代下又可以辩证思考,从新的角度作出辨析或阐释。从下列语句中任选其一,也可以从本单元课文中另选一句,准确理解其思想内容,自选角度,自定立意,写一篇不少于800字的文章,阐述你的认识和思考,题目自拟。

士不可以不弘毅,任重而道远。

己所不欲,勿施于人。

致知在格物。

人皆有不忍人之心。

知人者智,自知者明。

千里之行,始于足下。

故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

作业