岳麓版历史七下 期末综合检测(A)(解析板)

文档属性

| 名称 | 岳麓版历史七下 期末综合检测(A)(解析板) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 299.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-06-09 21:12:42 | ||

图片预览

文档简介

期末综合检测(A)

(60分钟 100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.下列我国朝代与时代特征的搭配正确的是 ( )

①国家的产生与社会变革——夏商周时期

②繁荣与开放的社会——隋唐时期

③经济重心南移——秦汉时期

④统一国家的巩固与社会的危机——明清时期

A.①②③ B.①②③④

C.①②④ D.②③④

2.元代高明在《琵琶记》中说:“十年窗下无人问,一举成名天下知。”这句话所反映的社会现象在中国最早出现的时期是 ( )

A.秦汉时期 B.隋唐时期

C.宋元时期 D.宋金时期

3.我国著名史学家钱穆在《中国历代政治得失》一书中讲道:“汉代宰相是采用领袖制的,而唐代宰相则采用委员制。”这里的“委员制”是指 ( )

A.锦衣卫 B.科举制

C.三省六部制 D.军机处

4.“贞观之治”为唐朝的强盛奠定了坚实的基础。下面有关“贞观之治”出现原因的叙述,不正确的是 ( )

A.重视纳谏 B.吸取隋亡教训

C.轻徭薄赋 D.任用姚崇为相

5.武则天遗言立无字碑,由后人评说她的功过。下面是四位同学根据掌握的有关历史知识,为武则天墓碑撰写的一句碑文。你认为最恰当的是 ( )

A.我国历史上惟一的女皇帝,提高了妇女的地位

B.重用人才,发展农业生产,社会经济继续发展

C.统治残暴,荒淫无道

D.励精图治,使唐朝进入全盛时期

6.右图所示的农业生产工具是古代江南农民创造的,它最先出现于 ( )

A.春秋战国 B.汉代

C.唐朝 D.元朝

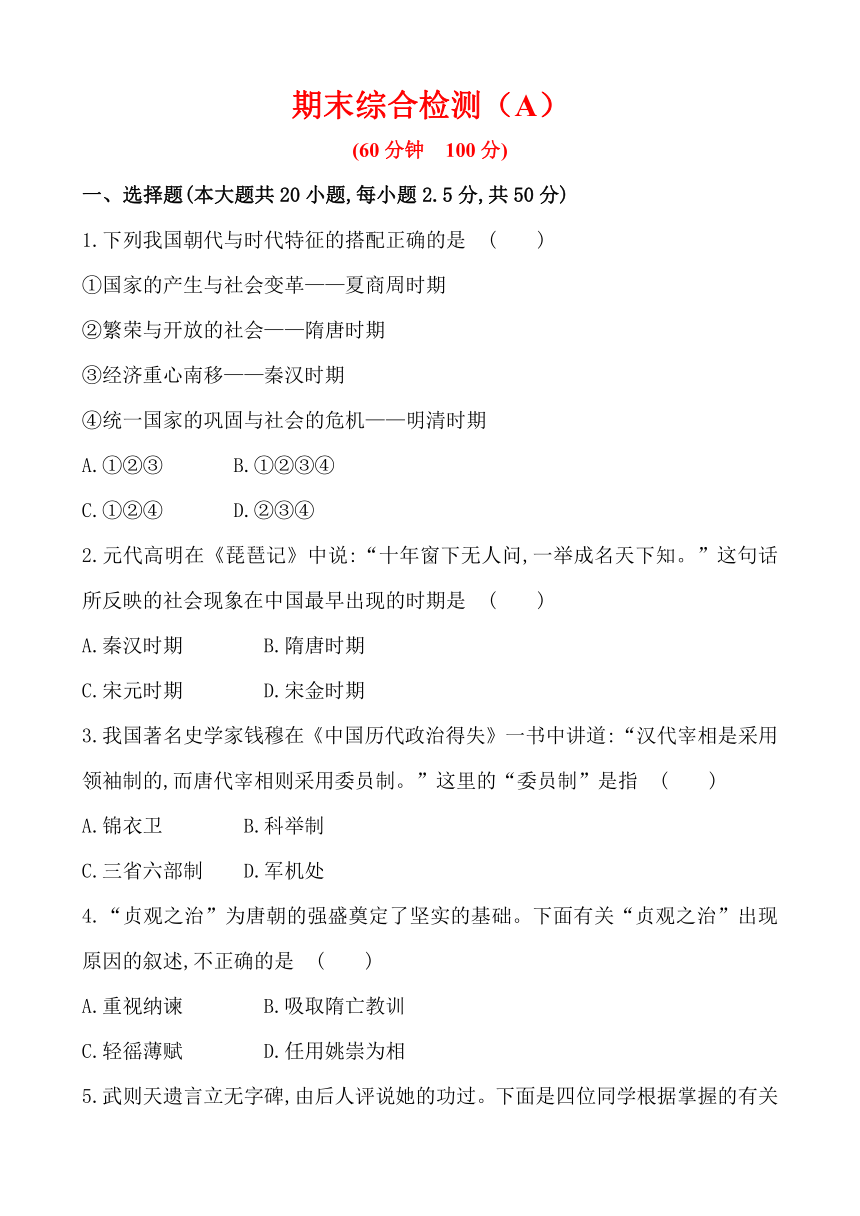

7.“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”最能体现唐太宗这一思想的图片

是 ( )

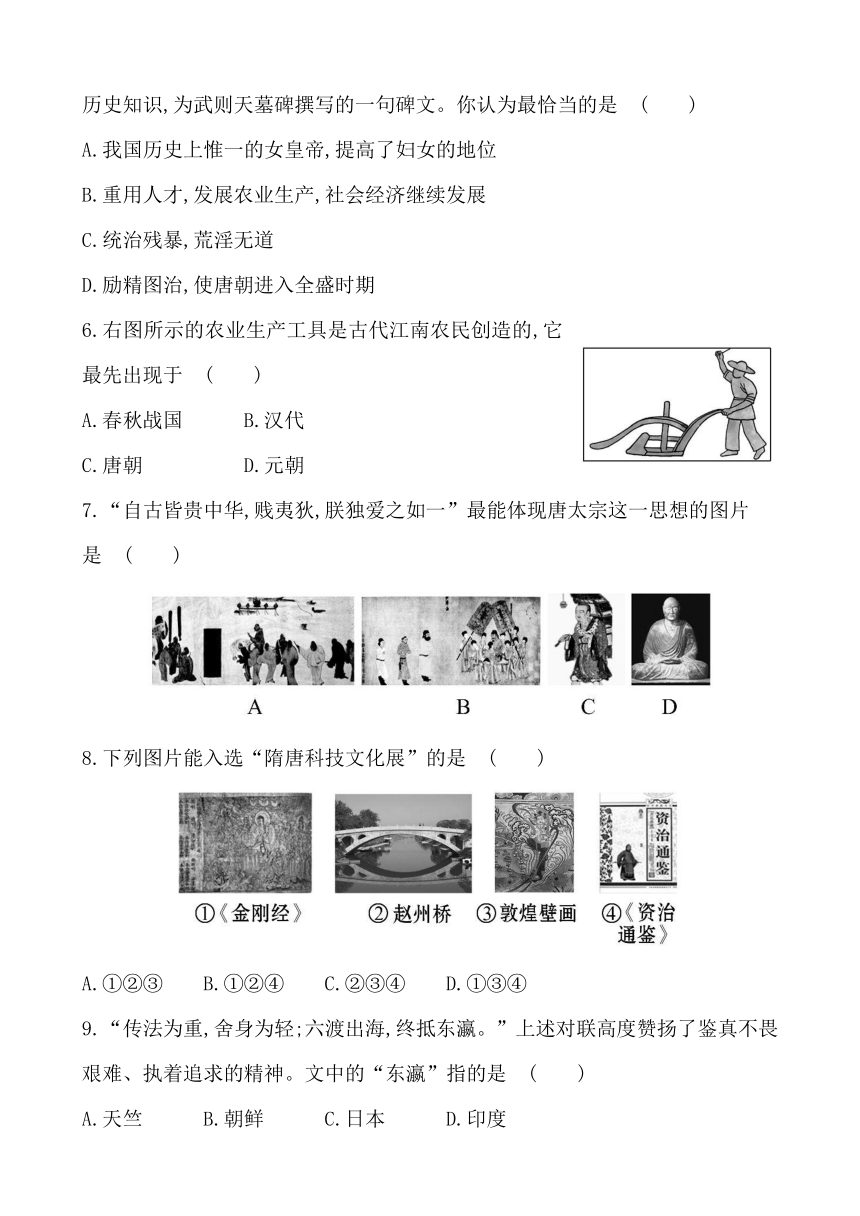

8.下列图片能入选“隋唐科技文化展”的是 ( )

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

9.“传法为重,舍身为轻;六渡出海,终抵东瀛。”上述对联高度赞扬了鉴真不畏艰难、执着追求的精神。文中的“东瀛”指的是 ( )

A.天竺 B.朝鲜 C.日本 D.印度

10.我国是一个以汉族为主的、拥有五十六个民族的社会主义国家。少数民族主要分布在我国西部地区和东北一带。宋朝时,在东北地区有一古老民族迅速崛起,形成了宋金南北对峙局面。这一古老民族是 ( )

A.女真族 B.契丹族 C.党项族 D.鲜卑族

11.魏晋南北朝以来,全国经济重心出现南移的趋势,到 时,南方已成为全国经济的重心 ( )

A.隋朝 B.唐朝 C.两宋 D.秦朝

12.《东京梦华录》记载:“瓦中多有货药、卖卦……饮食、剃剪、纸画、令曲之类。终日居此,不觉抵暮。”这一材料反映了宋代 ( )

A.社会分工完成 B.边境贸易繁荣

C.民间艺术精湛 D.市民生活丰富

13.在古代中国封建王朝的更替过程中,有分也有合,但“分久必合”是历史发展的趋势。从分裂走向国家统一的主要历史事件有 ( )

①秦灭六国,统一中国

②隋灭陈,统一中国

③元灭南宋,再度统一中国

A.①② B.①③ C.①②③ D.②③

14.科学家沈括在《梦溪笔谈》中记载的科技成就是 ( )

A.蔡伦改进造纸术 B.华佗制成“麻沸散”

C.雕版印刷术的发明 D.毕昇发明活字印刷术

15.假如你暑假在书店做兼职销售员,有顾客提出要找一本书来了解贞观之治和开元盛世的历史,要求这些历史事件按年代排序,你应该向顾客推荐 ( )

A.《汉书》 B.《三国志》

C.《史记》 D.《资治通鉴》

16.他出生贫苦,给地主放牧牛羊,做过和尚,但他足智多谋,作战勇敢,1368年在应天建立新政权,攻占大都后,将应天改称为 ( )

A.北京 B.西安 C.杭州 D.南京

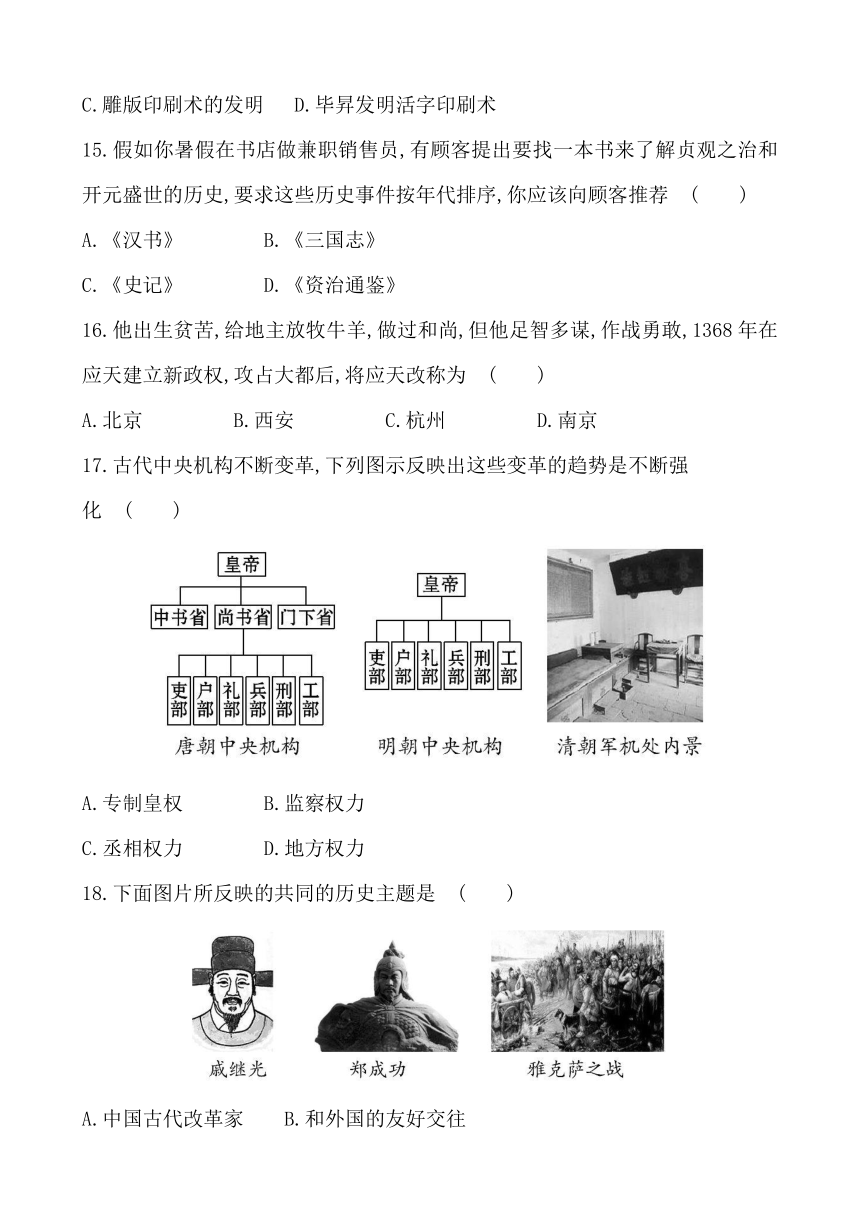

17.古代中央机构不断变革,下列图示反映出这些变革的趋势是不断强

化 ( )

A.专制皇权 B.监察权力

C.丞相权力 D.地方权力

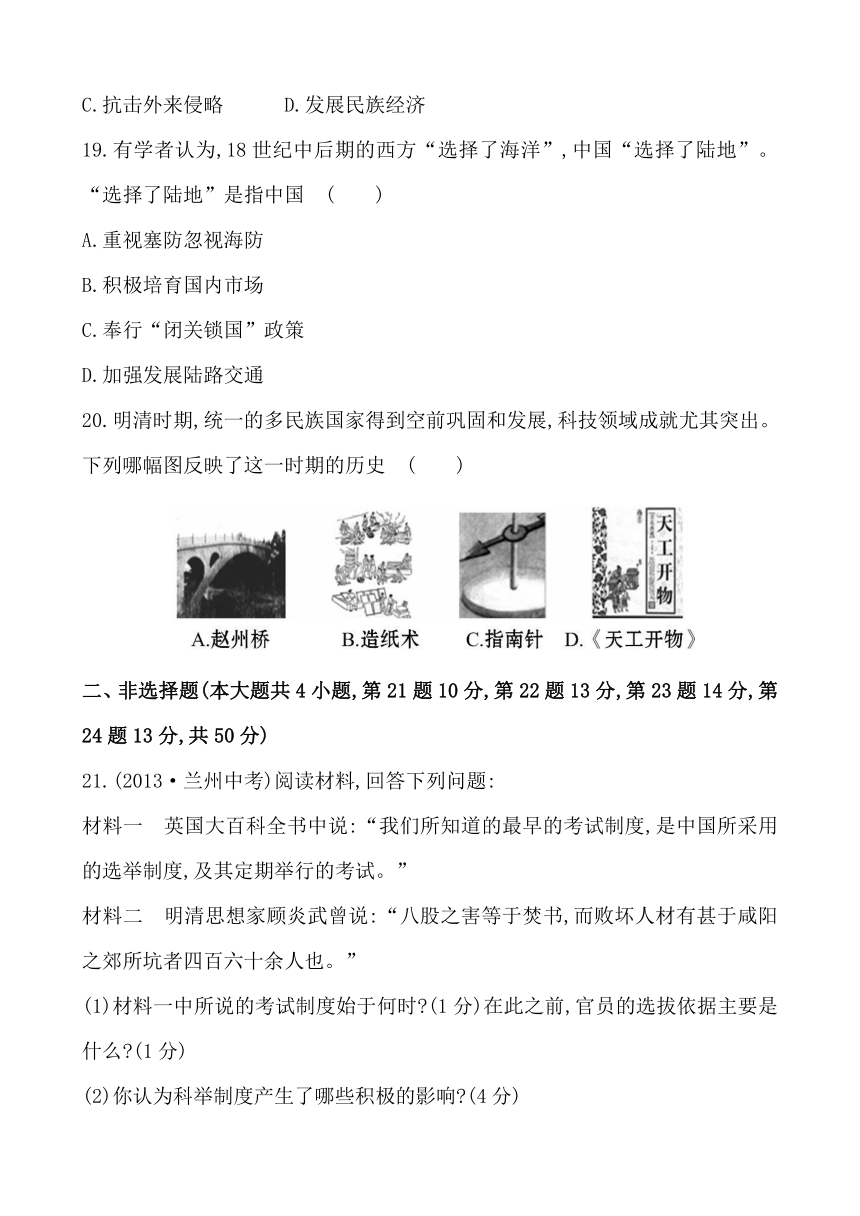

18.下面图片所反映的共同的历史主题是 ( )

A.中国古代改革家 B.和外国的友好交往

C.抗击外来侵略 D.发展民族经济

19.有学者认为,18世纪中后期的西方“选择了海洋”,中国“选择了陆地”。“选择了陆地”是指中国 ( )

A.重视塞防忽视海防

B.积极培育国内市场

C.奉行“闭关锁国”政策

D.加强发展陆路交通

20.明清时期,统一的多民族国家得到空前巩固和发展,科技领域成就尤其突出。下列哪幅图反映了这一时期的历史 ( )

二、非选择题(本大题共4小题,第21题10分,第22题13分,第23题14分,第24题13分,共50分)

21.(2013·兰州中考)阅读材料,回答下列问题:

材料一 英国大百科全书中说:“我们所知道的最早的考试制度,是中国所采用的选举制度,及其定期举行的考试。”

材料二 明清思想家顾炎武曾说:“八股之害等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

(1)材料一中所说的考试制度始于何时?(1分)在此之前,官员的选拔依据主要是什么?(1分)

(2)你认为科举制度产生了哪些积极的影响?(4分)

(3)材料二中,顾炎武为什么要抨击科举制度?(4分)

22.宋元时期,我国多民族国家继续发展,经济繁荣,文化灿烂。阅读材料,回答下列问题:

材料一 《中国历史纪年表》(部分)

(1)上图中政权①的建立者是谁?(1分)建立政权②的是哪个民族?(1分)从图中可以看出宋元时期的时代特征是什么?(2分)

材料二 两宋时期,“国家的财政收入约80%来自淮河以南地区”“丝棉纺织业、造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方”“苏湖熟,天下足”。

(2)结合所学知识,说明材料二中现象出现的原因。(4分)

材料三 明朝人方孝孺曾言:“在宋之时,见胡服、闻胡语者犹以为怪……至于元,百年之间,四海之内,起居、饮食、声音、器用,皆化而同之。”

(3)材料三反映了元朝时期的什么历史现象?(2分)这一时期出现了一个新民族,它的名称是什么?(1分)

材料四 英国学者李约瑟说:“每当人们在中国文献中查找任何一个具体的科技史料时,往往会发现它的主要焦点就在宋代。”恩格斯说:“现在已经毫无疑义地证实了,火药是从中国经过印度传给阿拉伯人,又由阿拉伯人和火药武器一道经过西班牙传入欧洲。”

(4)宋元是我国古代科技发展高峰时期,请列出两项重大发明。(2分)

23.阅读下列材料,回答问题:

同唱一支歌“五十六个星座五十六枝花,五十六族兄弟姐妹是一家,五十六种语言汇成一句话,爱我中华,爱我中华,爱我中华。”

(1)唐朝时实行什么样的民族政策?(1分)唐朝时中央政府是如何加强与吐蕃的联系的?(4分)

(2)西藏正式成为我国行政区是在哪一朝?(1分)这一时期为加强对西藏的管辖,在中央设置了什么机构?(1分)

(3)清朝前期为密切和西藏的关系、加强管辖又采取了哪些措施?(5分)

(4)“五十六族”中的维吾尔族主要生活在我国新疆地区。清朝时,中央政权加强了对这一地区的管辖,请试举两例加以说明。(2分)

24.阅读下列材料,回答问题:

材料一 古代日本共派遣唐使13次,人数多时一次就有500多人,有众多学问僧、留学生和专业技术人员随行。遣唐使把唐朝的典章制度、天文历法、书法艺术、建筑技术以及生活习俗等带回本国,对日本的生产、生活与社会发展产生了深远影响。

材料二 宋代习惯上把外国人称为“蕃客”,在一些重要港口开设“蕃市”“蕃坊”和“蕃学”,市舶机构的收入成为国家的一项重要的财政来源。

材料三 天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。

(1)材料一说明了唐朝实行怎样的对外政策?(1分)在这种政策下,唐朝还与哪些国家有往来?(除材料中提到的国家外,列举两例,2分)其中最为突出的有哪两个事例?(2分)

(2)材料二说明宋朝对外贸易具有怎样的特点?(2分)

(3)材料三反映了清朝实行怎样的对外政策?(1分)这种政策导致的严重后果是什么?(2分)

(4)根据材料,说说从唐朝到清朝,我国对外政策的发展有何特点。(2分)对我们今天有何启示?(1分)

答案解析

1.【解析】选C。本题考查学生的辨析能力。唐末、五代以来,北方战乱,大量人口南迁,促进了南方经济的发展。两宋时期,经济重心从黄河流域转移到长江流域。故③不对。

2.【解析】选B。本题考查学生的理解能力。分析题干可知这种制度指的是科举制,科举制诞生于隋朝,完善发展于唐朝。故本题选B。

3.【解析】选C。本题考查学生的理解能力。唐太宗时,沿袭完善了隋朝的三省六部制,增加了宰相人数,既有利于防止宰相专权,又能集思广益,减少决策失误。

4.【解析】选D。本题考查学生的基础知识识记和分析能力。唐太宗任命房玄龄和杜如晦做宰相,人称“房谋杜断”。

5.【解析】选B。本题考查学生的辨析能力。武则天是我国历史上惟一的女皇帝,她在位期间,采取一系列措施,推动社会继续向前发展,为唐朝走向全盛奠定了基础。故本题选B。

6.【解析】选C。本题考查学生的识图能力。图中展现的是曲辕犁,这一农具是在唐朝时期发明的。

7.【解析】选B。本题考查学生的辨析能力。“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”体现了唐太宗开明的民族政策,由此分析A反映了汉武帝时张骞出使西域的事件,B描绘了唐太宗接见吐蕃赞普松赞干布求婚使节的情景,C是西游天竺的玄奘,D是东渡日本的鉴真,综上分析B符合题意。

8.【解析】选A。本题考查学生的基础知识识记能力。《资治通鉴》是北宋司马光的代表作品。

9.【解析】选C。本题考查学生的识记能力。分析题干可知是鉴真东渡东瀛,传播佛法,“东瀛”指日本,故选C。

10.【解析】选A。本题考查学生的识记能力。宋朝时,在东北地区的女真族建立了金国,并迅速崛起,南下攻宋,形成宋金南北对峙局面。故选A。

11.【解析】选C。本题考查学生的识记能力。经济重心南移开始于魏晋南北朝时期,唐末、五代以来北方战乱,南方开发加快,到两宋时期,经济重心从黄河流域转移到长江流域,故选C。

12.【解析】选D。本题考查学生的阅读分析能力。结合所学知识可知,材料所描绘的是宋代娱乐场所“瓦肆”的情景,它反映了当时市民生活丰富多彩。

13.【解析】选C。本题考查学生的综合归纳能力。秦灭六国,统一中国,结束了自春秋战国以来的分裂局面;隋灭陈,统一中国,结束了自三国两晋南北朝以来的分裂局面;元灭南宋,再度统一中国,结束了辽宋夏金时期的分裂局面。

14.【解析】选D。本题考查学生的综合分析能力。通过关键信息“胶泥刻字”可判断选D。

15.【解析】选D。本题考查学生的知识辨析能力。《资治通鉴》是我国第一部编年体通史巨著,记述了从战国到五代的历史。贞观之治和开元盛世的历史属于唐朝的史实,只有在《资治通鉴》一书中有记载,其余三项不符合题意。

16.【解析】选D。本题考查学生的识记能力。1368年,朱元璋在应天称帝,建立明朝。明太祖攻占大都后,改大都为北平,以应天为南京。

17.【解析】选A。本题考查学生的理解能力。唐朝时实行“三省六部制”,明朝废丞相,权归皇帝,清朝设军机处,皇帝总揽大权。体现出权力逐步集中于皇帝。故选A。

18.【解析】选C。本题考查学生的综合归纳能力。戚继光肃清了东南沿海的倭患,郑成功从荷兰殖民者手中收复台湾,康熙帝率军通过两次雅克萨之战,大败沙俄侵略者。因此,图片所反映的共同的历史主题是抗击外来侵略。

19.【解析】选C。本题考查学生的分析能力。由题中“18世纪中后期”“选择了陆地”等信息,可链接史实:清朝前期实行闭关政策,严格限制对外贸易。故选C。

20.【解析】选D。本题考查学生的识记能力。赵州桥建于隋朝,造纸术在西汉时期发明,指南针在北宋时发明,《天工开物》是明朝宋应星的一部科技巨著,被称为“中国17世纪的工艺百科全书”,故选D。

21.【解析】本题考查隋唐时期的科举制及明清时期的八股取士,均属基础知识识记性问题,立足所学知识即可作答。

答案:(1)隋朝(或隋炀帝时)。门第的高低。

(2)科举制打破了门第的限制,给一般的知识分子提供了做官参政的机会;同时,选拔官吏的权力也从地方集中到了中央,为统治者吸收、笼络人才拓宽了道路。

(3)因为明朝实行八股取士制度,科举制度已经成为钳制人们思想的工具。(意思相近即可)

22.【解析】第(1)题考查学生的识图分析能力,通过图片可知政权①建立于960年,可知该政权为北宋;政权②建立于1115年,可知该政权为金;元之前政权并立,元朝则实现了全国的统一。在此基础上第(1)题可迎刃而解。第(2)题考查经济重心南移的原因,属于基础知识识记性问题。第(3)题考查学生的基础知识识记和分析能力,通过关键信息“至于元……皆化而同之”可判断反映的现象为民族融合,元朝出现了一个新的民族——回族。第(4)题考查学生的基础知识识记能力,活字印刷术、指南针等都是这一时期的重大科技发明。

答案:(1)赵匡胤。女真。从民族政权并立到完成统一。

(2)南方战乱较少,中原人(北方人)大量南迁;南方自然条件优越。(其他言之有理的答案亦可)

(3)民族融合。回族。

(4)活字印刷术,指南针。

23.【解析】西藏和新疆自古以来就是中国领土不可分割的一部分,本题对与之相关的部分历史事件进行了考查,均属于基础知识识记性问题,立足所学知识作答即可。

答案:(1)开明的民族政策。唐太宗时文成公主入藏嫁给松赞干布,唐中宗时金城公主入藏嫁给尺带珠丹,唐蕃“和同为一家”。

(2)元朝。宣政院。

(3)①顺治帝册封五世达赖为达赖喇嘛;②康熙帝册封五世班禅为班禅额尔德尼,这样确立起中央政府册封达赖和班禅的制度;③1727年设驻藏大臣,代表中央政府与达赖、班禅一起管理西藏。(答出两点即可)

(4)平定大、小和卓的叛乱;设置伊犁将军。

24.【解析】中外交往是考试的常考点,本题对唐朝、宋朝和清朝时期的中外关系进行了较为细致的考查。第(1)(2)(3)题均属于基础知识识记性问题,立足所学知识即可作答。第(4)题考查学生的综合分析和概括归纳能力,唐宋时期采取的是开放的对外政策,交往频繁,清朝实行闭关锁国政策,所以特点为从开放交流的对外交往逐渐转向闭关锁国。启示属于主观性问题,言之有理即可。

答案:(1)政策:开放的对外政策。新罗、天竺。鉴真东渡、玄奘西游。

(2)特点:政府积极鼓励海外贸易,或宋代海外贸易兴盛。

(3)政策:闭关锁国政策。后果:使中国与世隔绝,在世界上逐渐落伍了。(意思相近即可)

(4)特点:从开放交流的对外交往逐渐转向闭关锁国。

启示:对外开放使国家繁荣,闭关锁国使国家落后,所以我们要坚持对外开放,提高综合国力。

(60分钟 100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.下列我国朝代与时代特征的搭配正确的是 ( )

①国家的产生与社会变革——夏商周时期

②繁荣与开放的社会——隋唐时期

③经济重心南移——秦汉时期

④统一国家的巩固与社会的危机——明清时期

A.①②③ B.①②③④

C.①②④ D.②③④

2.元代高明在《琵琶记》中说:“十年窗下无人问,一举成名天下知。”这句话所反映的社会现象在中国最早出现的时期是 ( )

A.秦汉时期 B.隋唐时期

C.宋元时期 D.宋金时期

3.我国著名史学家钱穆在《中国历代政治得失》一书中讲道:“汉代宰相是采用领袖制的,而唐代宰相则采用委员制。”这里的“委员制”是指 ( )

A.锦衣卫 B.科举制

C.三省六部制 D.军机处

4.“贞观之治”为唐朝的强盛奠定了坚实的基础。下面有关“贞观之治”出现原因的叙述,不正确的是 ( )

A.重视纳谏 B.吸取隋亡教训

C.轻徭薄赋 D.任用姚崇为相

5.武则天遗言立无字碑,由后人评说她的功过。下面是四位同学根据掌握的有关历史知识,为武则天墓碑撰写的一句碑文。你认为最恰当的是 ( )

A.我国历史上惟一的女皇帝,提高了妇女的地位

B.重用人才,发展农业生产,社会经济继续发展

C.统治残暴,荒淫无道

D.励精图治,使唐朝进入全盛时期

6.右图所示的农业生产工具是古代江南农民创造的,它最先出现于 ( )

A.春秋战国 B.汉代

C.唐朝 D.元朝

7.“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”最能体现唐太宗这一思想的图片

是 ( )

8.下列图片能入选“隋唐科技文化展”的是 ( )

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

9.“传法为重,舍身为轻;六渡出海,终抵东瀛。”上述对联高度赞扬了鉴真不畏艰难、执着追求的精神。文中的“东瀛”指的是 ( )

A.天竺 B.朝鲜 C.日本 D.印度

10.我国是一个以汉族为主的、拥有五十六个民族的社会主义国家。少数民族主要分布在我国西部地区和东北一带。宋朝时,在东北地区有一古老民族迅速崛起,形成了宋金南北对峙局面。这一古老民族是 ( )

A.女真族 B.契丹族 C.党项族 D.鲜卑族

11.魏晋南北朝以来,全国经济重心出现南移的趋势,到 时,南方已成为全国经济的重心 ( )

A.隋朝 B.唐朝 C.两宋 D.秦朝

12.《东京梦华录》记载:“瓦中多有货药、卖卦……饮食、剃剪、纸画、令曲之类。终日居此,不觉抵暮。”这一材料反映了宋代 ( )

A.社会分工完成 B.边境贸易繁荣

C.民间艺术精湛 D.市民生活丰富

13.在古代中国封建王朝的更替过程中,有分也有合,但“分久必合”是历史发展的趋势。从分裂走向国家统一的主要历史事件有 ( )

①秦灭六国,统一中国

②隋灭陈,统一中国

③元灭南宋,再度统一中国

A.①② B.①③ C.①②③ D.②③

14.科学家沈括在《梦溪笔谈》中记载的科技成就是 ( )

A.蔡伦改进造纸术 B.华佗制成“麻沸散”

C.雕版印刷术的发明 D.毕昇发明活字印刷术

15.假如你暑假在书店做兼职销售员,有顾客提出要找一本书来了解贞观之治和开元盛世的历史,要求这些历史事件按年代排序,你应该向顾客推荐 ( )

A.《汉书》 B.《三国志》

C.《史记》 D.《资治通鉴》

16.他出生贫苦,给地主放牧牛羊,做过和尚,但他足智多谋,作战勇敢,1368年在应天建立新政权,攻占大都后,将应天改称为 ( )

A.北京 B.西安 C.杭州 D.南京

17.古代中央机构不断变革,下列图示反映出这些变革的趋势是不断强

化 ( )

A.专制皇权 B.监察权力

C.丞相权力 D.地方权力

18.下面图片所反映的共同的历史主题是 ( )

A.中国古代改革家 B.和外国的友好交往

C.抗击外来侵略 D.发展民族经济

19.有学者认为,18世纪中后期的西方“选择了海洋”,中国“选择了陆地”。“选择了陆地”是指中国 ( )

A.重视塞防忽视海防

B.积极培育国内市场

C.奉行“闭关锁国”政策

D.加强发展陆路交通

20.明清时期,统一的多民族国家得到空前巩固和发展,科技领域成就尤其突出。下列哪幅图反映了这一时期的历史 ( )

二、非选择题(本大题共4小题,第21题10分,第22题13分,第23题14分,第24题13分,共50分)

21.(2013·兰州中考)阅读材料,回答下列问题:

材料一 英国大百科全书中说:“我们所知道的最早的考试制度,是中国所采用的选举制度,及其定期举行的考试。”

材料二 明清思想家顾炎武曾说:“八股之害等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

(1)材料一中所说的考试制度始于何时?(1分)在此之前,官员的选拔依据主要是什么?(1分)

(2)你认为科举制度产生了哪些积极的影响?(4分)

(3)材料二中,顾炎武为什么要抨击科举制度?(4分)

22.宋元时期,我国多民族国家继续发展,经济繁荣,文化灿烂。阅读材料,回答下列问题:

材料一 《中国历史纪年表》(部分)

(1)上图中政权①的建立者是谁?(1分)建立政权②的是哪个民族?(1分)从图中可以看出宋元时期的时代特征是什么?(2分)

材料二 两宋时期,“国家的财政收入约80%来自淮河以南地区”“丝棉纺织业、造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方”“苏湖熟,天下足”。

(2)结合所学知识,说明材料二中现象出现的原因。(4分)

材料三 明朝人方孝孺曾言:“在宋之时,见胡服、闻胡语者犹以为怪……至于元,百年之间,四海之内,起居、饮食、声音、器用,皆化而同之。”

(3)材料三反映了元朝时期的什么历史现象?(2分)这一时期出现了一个新民族,它的名称是什么?(1分)

材料四 英国学者李约瑟说:“每当人们在中国文献中查找任何一个具体的科技史料时,往往会发现它的主要焦点就在宋代。”恩格斯说:“现在已经毫无疑义地证实了,火药是从中国经过印度传给阿拉伯人,又由阿拉伯人和火药武器一道经过西班牙传入欧洲。”

(4)宋元是我国古代科技发展高峰时期,请列出两项重大发明。(2分)

23.阅读下列材料,回答问题:

同唱一支歌“五十六个星座五十六枝花,五十六族兄弟姐妹是一家,五十六种语言汇成一句话,爱我中华,爱我中华,爱我中华。”

(1)唐朝时实行什么样的民族政策?(1分)唐朝时中央政府是如何加强与吐蕃的联系的?(4分)

(2)西藏正式成为我国行政区是在哪一朝?(1分)这一时期为加强对西藏的管辖,在中央设置了什么机构?(1分)

(3)清朝前期为密切和西藏的关系、加强管辖又采取了哪些措施?(5分)

(4)“五十六族”中的维吾尔族主要生活在我国新疆地区。清朝时,中央政权加强了对这一地区的管辖,请试举两例加以说明。(2分)

24.阅读下列材料,回答问题:

材料一 古代日本共派遣唐使13次,人数多时一次就有500多人,有众多学问僧、留学生和专业技术人员随行。遣唐使把唐朝的典章制度、天文历法、书法艺术、建筑技术以及生活习俗等带回本国,对日本的生产、生活与社会发展产生了深远影响。

材料二 宋代习惯上把外国人称为“蕃客”,在一些重要港口开设“蕃市”“蕃坊”和“蕃学”,市舶机构的收入成为国家的一项重要的财政来源。

材料三 天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。

(1)材料一说明了唐朝实行怎样的对外政策?(1分)在这种政策下,唐朝还与哪些国家有往来?(除材料中提到的国家外,列举两例,2分)其中最为突出的有哪两个事例?(2分)

(2)材料二说明宋朝对外贸易具有怎样的特点?(2分)

(3)材料三反映了清朝实行怎样的对外政策?(1分)这种政策导致的严重后果是什么?(2分)

(4)根据材料,说说从唐朝到清朝,我国对外政策的发展有何特点。(2分)对我们今天有何启示?(1分)

答案解析

1.【解析】选C。本题考查学生的辨析能力。唐末、五代以来,北方战乱,大量人口南迁,促进了南方经济的发展。两宋时期,经济重心从黄河流域转移到长江流域。故③不对。

2.【解析】选B。本题考查学生的理解能力。分析题干可知这种制度指的是科举制,科举制诞生于隋朝,完善发展于唐朝。故本题选B。

3.【解析】选C。本题考查学生的理解能力。唐太宗时,沿袭完善了隋朝的三省六部制,增加了宰相人数,既有利于防止宰相专权,又能集思广益,减少决策失误。

4.【解析】选D。本题考查学生的基础知识识记和分析能力。唐太宗任命房玄龄和杜如晦做宰相,人称“房谋杜断”。

5.【解析】选B。本题考查学生的辨析能力。武则天是我国历史上惟一的女皇帝,她在位期间,采取一系列措施,推动社会继续向前发展,为唐朝走向全盛奠定了基础。故本题选B。

6.【解析】选C。本题考查学生的识图能力。图中展现的是曲辕犁,这一农具是在唐朝时期发明的。

7.【解析】选B。本题考查学生的辨析能力。“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”体现了唐太宗开明的民族政策,由此分析A反映了汉武帝时张骞出使西域的事件,B描绘了唐太宗接见吐蕃赞普松赞干布求婚使节的情景,C是西游天竺的玄奘,D是东渡日本的鉴真,综上分析B符合题意。

8.【解析】选A。本题考查学生的基础知识识记能力。《资治通鉴》是北宋司马光的代表作品。

9.【解析】选C。本题考查学生的识记能力。分析题干可知是鉴真东渡东瀛,传播佛法,“东瀛”指日本,故选C。

10.【解析】选A。本题考查学生的识记能力。宋朝时,在东北地区的女真族建立了金国,并迅速崛起,南下攻宋,形成宋金南北对峙局面。故选A。

11.【解析】选C。本题考查学生的识记能力。经济重心南移开始于魏晋南北朝时期,唐末、五代以来北方战乱,南方开发加快,到两宋时期,经济重心从黄河流域转移到长江流域,故选C。

12.【解析】选D。本题考查学生的阅读分析能力。结合所学知识可知,材料所描绘的是宋代娱乐场所“瓦肆”的情景,它反映了当时市民生活丰富多彩。

13.【解析】选C。本题考查学生的综合归纳能力。秦灭六国,统一中国,结束了自春秋战国以来的分裂局面;隋灭陈,统一中国,结束了自三国两晋南北朝以来的分裂局面;元灭南宋,再度统一中国,结束了辽宋夏金时期的分裂局面。

14.【解析】选D。本题考查学生的综合分析能力。通过关键信息“胶泥刻字”可判断选D。

15.【解析】选D。本题考查学生的知识辨析能力。《资治通鉴》是我国第一部编年体通史巨著,记述了从战国到五代的历史。贞观之治和开元盛世的历史属于唐朝的史实,只有在《资治通鉴》一书中有记载,其余三项不符合题意。

16.【解析】选D。本题考查学生的识记能力。1368年,朱元璋在应天称帝,建立明朝。明太祖攻占大都后,改大都为北平,以应天为南京。

17.【解析】选A。本题考查学生的理解能力。唐朝时实行“三省六部制”,明朝废丞相,权归皇帝,清朝设军机处,皇帝总揽大权。体现出权力逐步集中于皇帝。故选A。

18.【解析】选C。本题考查学生的综合归纳能力。戚继光肃清了东南沿海的倭患,郑成功从荷兰殖民者手中收复台湾,康熙帝率军通过两次雅克萨之战,大败沙俄侵略者。因此,图片所反映的共同的历史主题是抗击外来侵略。

19.【解析】选C。本题考查学生的分析能力。由题中“18世纪中后期”“选择了陆地”等信息,可链接史实:清朝前期实行闭关政策,严格限制对外贸易。故选C。

20.【解析】选D。本题考查学生的识记能力。赵州桥建于隋朝,造纸术在西汉时期发明,指南针在北宋时发明,《天工开物》是明朝宋应星的一部科技巨著,被称为“中国17世纪的工艺百科全书”,故选D。

21.【解析】本题考查隋唐时期的科举制及明清时期的八股取士,均属基础知识识记性问题,立足所学知识即可作答。

答案:(1)隋朝(或隋炀帝时)。门第的高低。

(2)科举制打破了门第的限制,给一般的知识分子提供了做官参政的机会;同时,选拔官吏的权力也从地方集中到了中央,为统治者吸收、笼络人才拓宽了道路。

(3)因为明朝实行八股取士制度,科举制度已经成为钳制人们思想的工具。(意思相近即可)

22.【解析】第(1)题考查学生的识图分析能力,通过图片可知政权①建立于960年,可知该政权为北宋;政权②建立于1115年,可知该政权为金;元之前政权并立,元朝则实现了全国的统一。在此基础上第(1)题可迎刃而解。第(2)题考查经济重心南移的原因,属于基础知识识记性问题。第(3)题考查学生的基础知识识记和分析能力,通过关键信息“至于元……皆化而同之”可判断反映的现象为民族融合,元朝出现了一个新的民族——回族。第(4)题考查学生的基础知识识记能力,活字印刷术、指南针等都是这一时期的重大科技发明。

答案:(1)赵匡胤。女真。从民族政权并立到完成统一。

(2)南方战乱较少,中原人(北方人)大量南迁;南方自然条件优越。(其他言之有理的答案亦可)

(3)民族融合。回族。

(4)活字印刷术,指南针。

23.【解析】西藏和新疆自古以来就是中国领土不可分割的一部分,本题对与之相关的部分历史事件进行了考查,均属于基础知识识记性问题,立足所学知识作答即可。

答案:(1)开明的民族政策。唐太宗时文成公主入藏嫁给松赞干布,唐中宗时金城公主入藏嫁给尺带珠丹,唐蕃“和同为一家”。

(2)元朝。宣政院。

(3)①顺治帝册封五世达赖为达赖喇嘛;②康熙帝册封五世班禅为班禅额尔德尼,这样确立起中央政府册封达赖和班禅的制度;③1727年设驻藏大臣,代表中央政府与达赖、班禅一起管理西藏。(答出两点即可)

(4)平定大、小和卓的叛乱;设置伊犁将军。

24.【解析】中外交往是考试的常考点,本题对唐朝、宋朝和清朝时期的中外关系进行了较为细致的考查。第(1)(2)(3)题均属于基础知识识记性问题,立足所学知识即可作答。第(4)题考查学生的综合分析和概括归纳能力,唐宋时期采取的是开放的对外政策,交往频繁,清朝实行闭关锁国政策,所以特点为从开放交流的对外交往逐渐转向闭关锁国。启示属于主观性问题,言之有理即可。

答案:(1)政策:开放的对外政策。新罗、天竺。鉴真东渡、玄奘西游。

(2)特点:政府积极鼓励海外贸易,或宋代海外贸易兴盛。

(3)政策:闭关锁国政策。后果:使中国与世隔绝,在世界上逐渐落伍了。(意思相近即可)

(4)特点:从开放交流的对外交往逐渐转向闭关锁国。

启示:对外开放使国家繁荣,闭关锁国使国家落后,所以我们要坚持对外开放,提高综合国力。

同课章节目录