2025届中考语文预热模拟B卷 【重庆专用】(含解析)

文档属性

| 名称 | 2025届中考语文预热模拟B卷 【重庆专用】(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 243.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-16 21:44:38 | ||

图片预览

文档简介

2025届中考语文预热模拟B卷 【重庆专用】

(全卷共四个大题,满分150分,考试时间120分钟)

一、语文知识及运用(25分)

小语想从课本入手,对闻一多先生的事迹进行概括,但在执行的过程中发现了很多问题。请你浏览下面两则材料,帮小语解决问题。(9分)

材料一:作为学者的闻一多先生,向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏,锲而不舍。他从唐诗下手,足不下楼,lì尽心血。他又由唐诗转到楚辞。十年艰辛,一部《校补》赫然而出。别人在赞美,在惊叹。而闻一多先生个人也没有“说”,他又向“古典新义”迈进了。他qián心贯注,心会神níng,成了“何妨一下楼”的主人。

材料二:闻一多尽管在文学上有着卓越的成就,但是在中国民主同盟中担任了重要角色,积极参与反对国民党政权的独裁统治、争取人民民主的斗争。在李公朴同志被害之后,警报迭起,形势紧张。在这种情况下,闻一多先生所做的最后一次讲演,动人心,鼓壮志,气冲斗牛,声震天地!

1.依次给材料一中加粗的字注音,全都正确的一项是( )(3分)

A.qì jiào B.qiè jiào

C.qì xiào D.qiè xiào

2.根据材料一中的拼音写汉字,全都正确的一项是( )(3分)

A.历 潜 凝

B.沥 虔 凝

C.沥 潜 凝

D.沥 潜 宁

3.下面是《现代汉语词典》(第7版)中“迭”的三个义项。材料二中“迭起”的“迭”的意思是____________。(填序号)(3分)

①轮流;替换:更~。②屡次:~挫强敌|~有新发现。③及:忙不~。

4.材料二中画线的句子有语病,请指出病因,并提出修改意见。(4分)

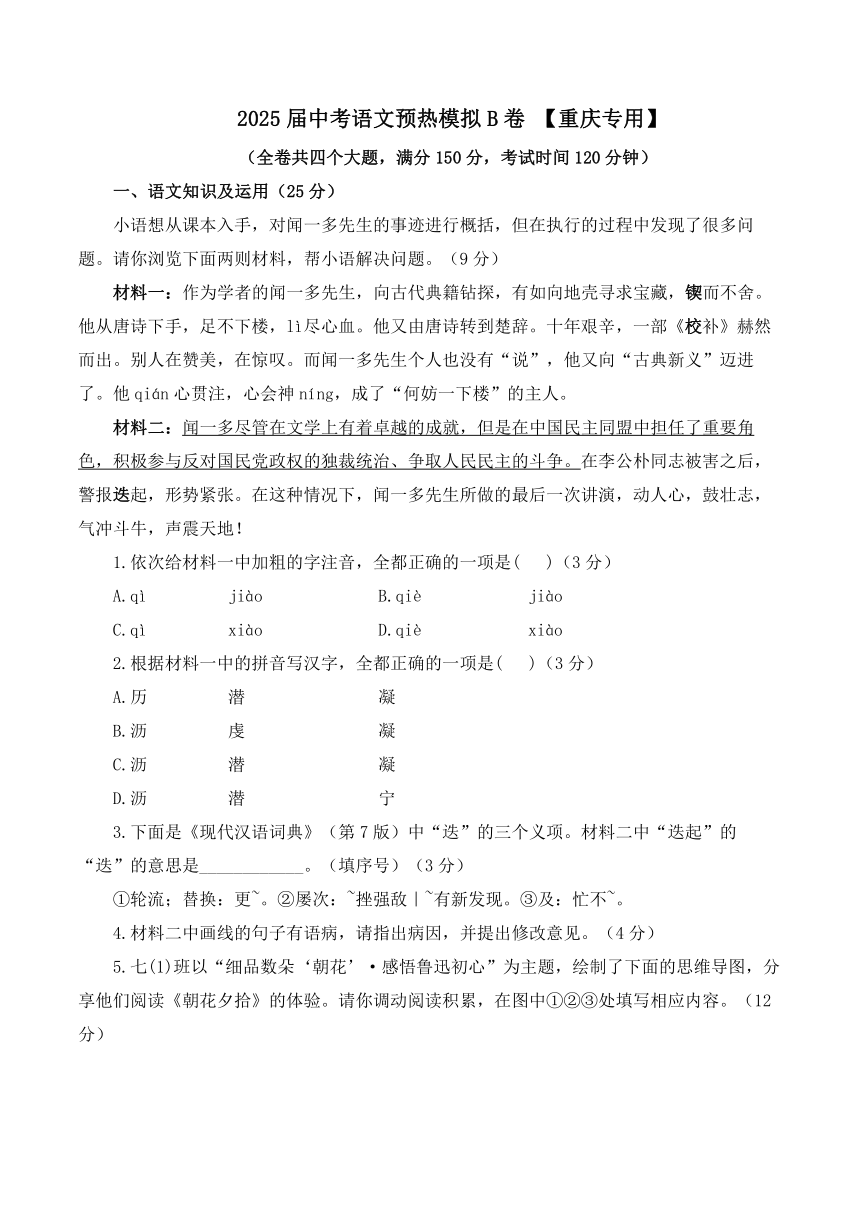

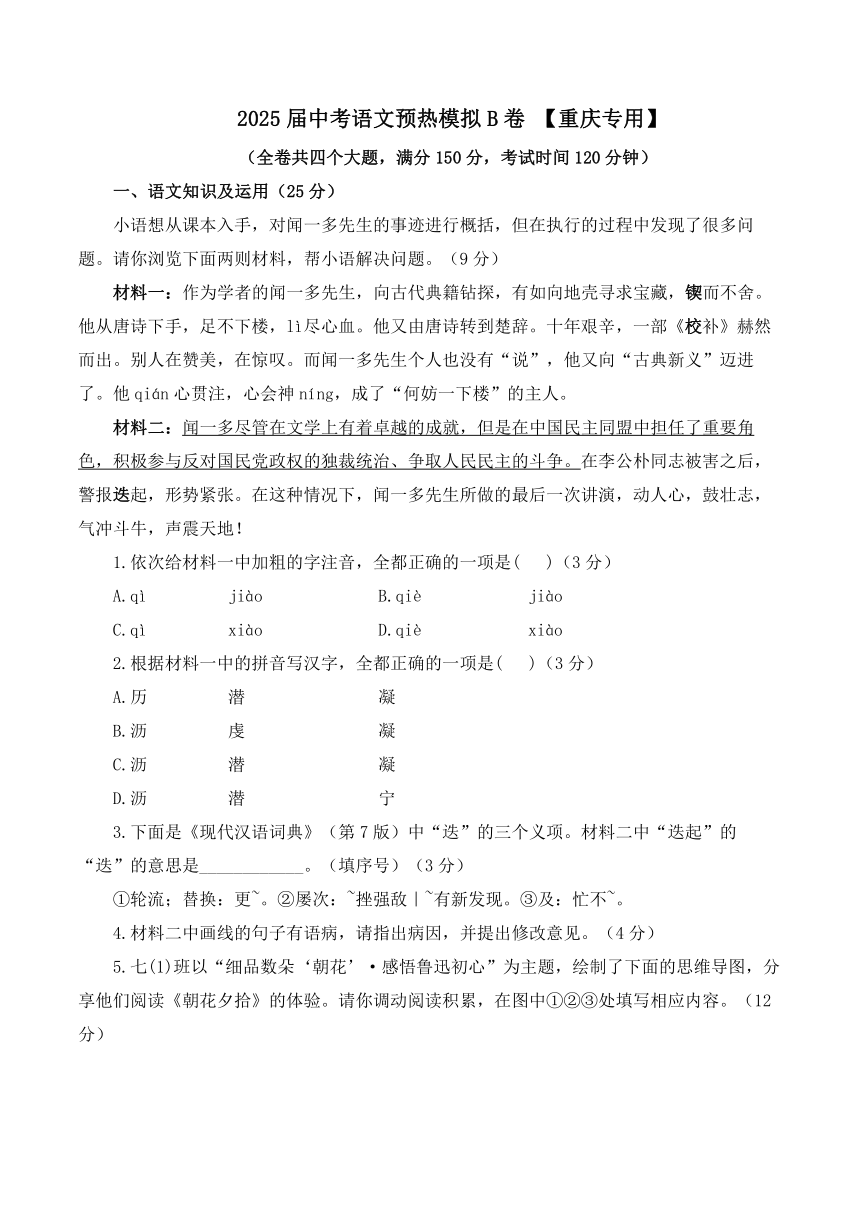

5.七(1)班以“细品数朵‘朝花’·感悟鲁迅初心”为主题,绘制了下面的思维导图,分享他们阅读《朝花夕拾》的体验。请你调动阅读积累,在图中①②③处填写相应内容。(12分)

①____________

②____________

③____________

二、古诗文积累与阅读(30分)

(一)古诗文积累(10分)

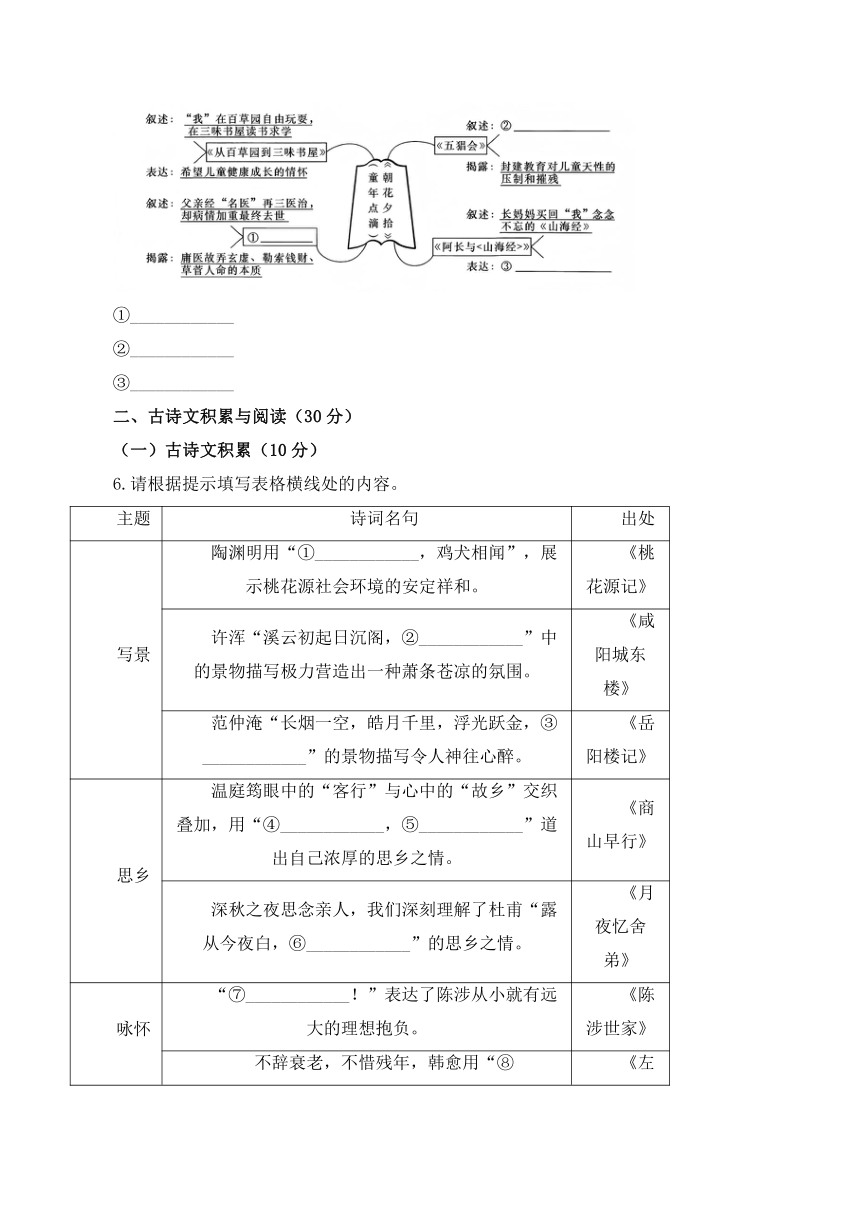

6.请根据提示填写表格横线处的内容。

主题 诗词名句 出处

写景 陶渊明用“①____________,鸡犬相闻”,展示桃花源社会环境的安定祥和。 《桃花源记》

许浑“溪云初起日沉阁,②____________”中的景物描写极力营造出一种萧条苍凉的氛围。 《咸阳城东楼》

范仲淹“长烟一空,皓月千里,浮光跃金,③____________”的景物描写令人神往心醉。 《岳阳楼记》

思乡 温庭筠眼中的“客行”与心中的“故乡”交织叠加,用“④____________,⑤____________”道出自己浓厚的思乡之情。 《商山早行》

深秋之夜思念亲人,我们深刻理解了杜甫“露从今夜白,⑥____________”的思乡之情。 《月夜忆舍弟》

咏怀 “⑦____________!”表达了陈涉从小就有远大的理想抱负。 《陈涉世家》

不辞衰老,不惜残年,韩愈用“⑧____________,肯将衰朽惜残年”来抒发自己凛然无悔的报国情怀。 《左迁至蓝关示侄孙湘》

刘禹锡虽被贬,仍相信新事物终将取代旧事物,“⑨____________,⑩____________”,这是放眼未来、积极乐观的心态。 《酬乐天扬州初逢席上见赠》

(二)(20分)

阅读《醉翁亭记》(节选)和《喜雨亭记》,按要求回答问题。

【甲】

①若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

②至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

【乙】

①亭以雨名,志①喜也。古者有喜,则以名物,示不忘也。

②予至扶风②之明年,始治官舍。为亭于堂之北,而凿池其南,引流种木,以为休息之所。是岁之春,雨麦于岐山②之阳,其占③为有年④。既而弥月不雨,民方以为忧。越三月,乙卯⑤乃雨,甲子又雨,民以为未足。丁卯⑤大雨,三日乃止。官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭⑥于野,忧者以喜,病者以愈,而吾亭适成。

(节选自苏轼《喜雨亭记》)

【注释】①志:记。②扶风,岐山:均为地名,在今陕西省。③占:占卜。④有年:年将有粮,引申为大丰收。⑤乙卯:古代用干支纪日。乙卯:农历四月初二。甲子:农历四月十一日。丁卯:农历四月十四日。⑥忭:高兴,快乐。

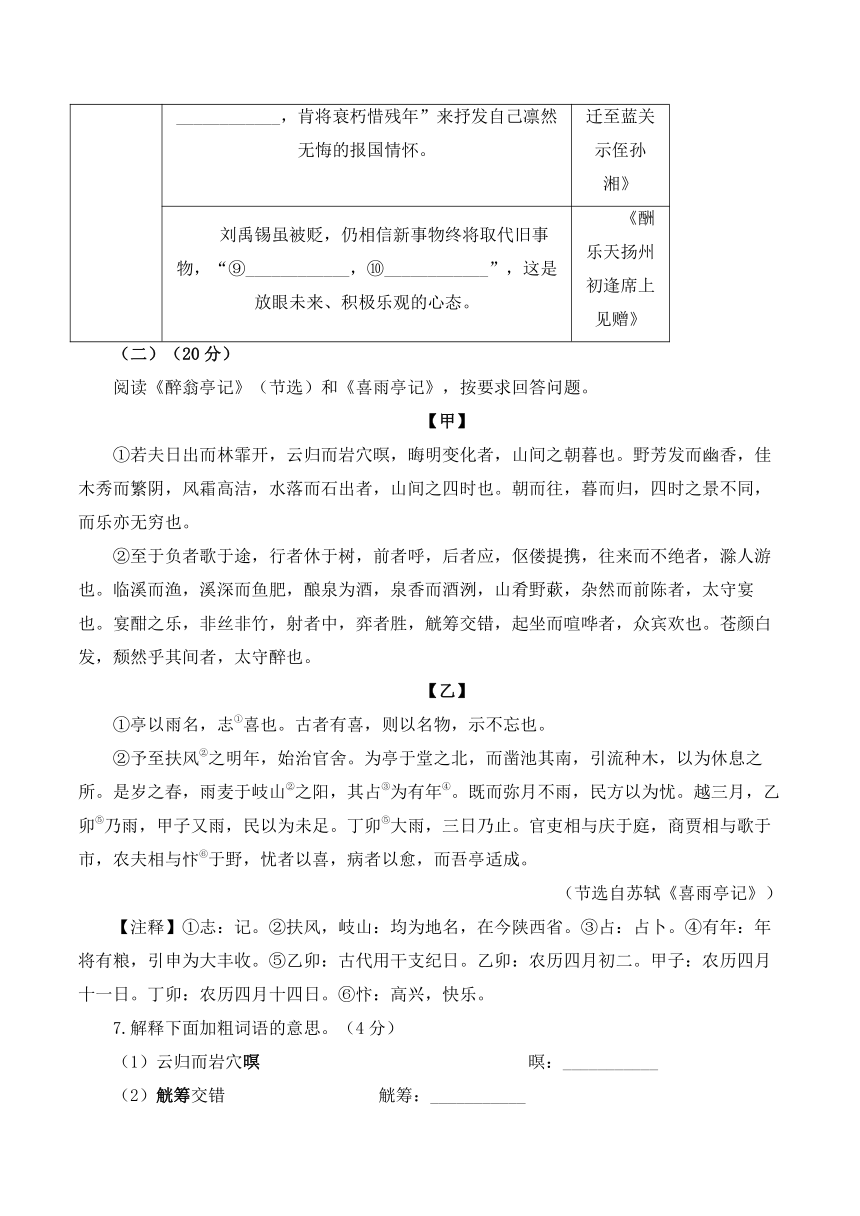

7.解释下面加粗词语的意思。(4分)

(1)云归而岩穴暝 暝:___________

(2)觥筹交错 觥筹:___________

(3)民方以为忧 方:___________

(4)甲子又雨 雨:___________

8.用现代汉语翻译下面的句子。(8分)

(1)野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。

(2)官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭于野,忧者以喜,病者以愈,而吾亭适成。

9.选出下面对甲、乙两段相关内容的分析不正确的一项( )(3分)

A.【甲】【乙】两文的作者共同表达的思想感情是与民同乐。

B.【甲】和【乙】两文第二段都用了衬托的手法,【甲】文以游宴之乐衬托太守之乐,【乙】文依据时间顺序写了“雨麦”“不雨”“乃雨”“又雨” 和“大雨”的情况,为后文记“喜”做了有力的衬托。

C.甲、乙两段均写到了“四时之景”,所描绘的景物特征没有差异。

D.甲、乙两段花大量笔墨描写山泉,绘声绘色,细腻真切,让人有身临其境之感。

10.读了甲乙两文,你从欧阳修和苏轼身上得到什么启示?请结合实际谈谈。(5分)

三、现代文阅读(40分)

(一)(22分)

阅读下面的文字,回答问题。

______________

马宇龙

①十天了,孙瑞斌的老父亲孙士田眼睛总看向一边,嘴里一直a._______________地说着:“黄河,冷啊,黄河,冷啊。”孙瑞斌已经为他压上了两床被子,可父亲还是说冷啊,冷啊。

②父亲是个老革命。可他这个老革命的儿子,没沾上父亲一丁点儿光。那年招干,父亲第一个就把他的名字划掉了,说他只有初中学历,当不得干部。每年来看望父亲的老部下接二连三,每次都问,有什么困难需要组织解决。可父亲总是摇头,就是不开口。后来他对孙瑞斌说:“今天我们的生活这么好,还能有啥困难?跟旧社会比,日子都好到天上去了。”

③父亲的眼神始终不离屋子的一处角落,那里有一个红漆柜子。妹妹从父亲的眼神里读懂了他的想法,她打开红漆斑驳的柜子,取出了一个老旧的毯子。往外拿的时候,那毯子分明有些僵,有些硬,不像是编织的,倒像一块破损的薄土坯。看到这个毯子,父亲的眼睛里突然闪出一星光亮:“冷,冷。它,暖,真暖。”他的嘴里吐出了新鲜的词语。

④孙瑞斌和妹妹都吃了一惊。

⑤八十八岁的父亲脸上忽然泛出了红晕,眼睛里散发出奇异的光彩,仿佛毯子的突然亮相,唤醒了他沉睡已久的灵魂。接着,父亲说起话来,言语比之前清晰许多,让孙瑞斌b._______________。他终于想起来了,黄河,黄河,那真的是黄河。

⑥那是解放战争时的事了。那天,人民军队强渡黄河,作为民兵排长的孙士田带着民兵去帮忙。忽然天降大雨,六月里出现了罕见的低温。冷啊,真冷啊,只穿一件破烂褂子的孙士田站在木筏子上,嘴唇发紫,瑟瑟发抖,手中的橹桨越来越不听使唤。河水起起伏伏,他感觉c._______________,脚下一软,终于一头栽倒……就在这时,一双大手托住了他。他被放平,躺在了木筏子上。接着,一个毯子盖住了他。刺骨的冷渐渐被温暖代替,他就像是躺在火盆前,暖烘烘地睡去了。

⑦当他醒过来的时候,他正躺在自家的炕上,身上还盖着那个草绿色的毯子。妻子说部队已经顺利渡河走了,一个战士把他背了回来,说他帮助部队渡河,三天三夜没合眼,也没吃一ロ饭,让他好好睡一觉。这条毯子是从敌人那儿缴获的,首长说送给他做个纪念。首长还说,他们忘不了乡亲们为他们所做的一切。

⑧这些往事,其实父亲很早就告诉过孙瑞斌。只是这些年,父亲长期卧床,混混沌沌,孙瑞斌忙于照顾,竟然忘了有这么一档子事。后来, 父亲安详地走了。走时,那个毯子还盖在他的身上。父亲给孙瑞斌留下了一句话,一定要想办法找到那名送他毯子的解放军。

⑨转眼,几年过去了,孙瑞斌始终无法找到那名解放军。

⑩那天,孙瑞斌做了一个重大决定,他把那条沉淀着父亲气息和体温的军毯送进了红色博物馆,还像一个亲历者一样,d._______________地讲述了他父亲的故事。孙瑞斌离开博物馆前,一遍遍抚摸这陪伴了他们家半个多世纪的毯子。他觉得,这是它最好的归宿。

军毯被放在一个显眼的位置。每一个来参观的人,都将听到它的故事:“这个毯子的来历,要从一名叫孙士田的离休老干部说起。孙士田,山东阳谷人……”顺着讲解,人们跟孙瑞斌一样,恍然走进了那个黄河奔腾、冷雨刺骨的日子里。满屋子静悄悄的,有老人,有中年人,还有一群戴红领巾的孩子。

(选自《人民日报》,有删改)

11.文章可以以人物、事情、物品、地点、时间或感情等为线索,根据本文的线索,请试着给文章补充一个恰当的标题。(4分)

12.请为文中空白处选择恰当的词语,使上下文语意连贯。(填序号)(4分)

①绘声绘色

②含混不清

③大为惊讶

④头晕目眩

13.补全故事情节。(4分)

孙士田病重念叨黄河→父亲用眼神提示妹妹找到军毯→_________________→_________________

14.根据提示,赏析句子。(5分)

(1)父亲的眼神始终不离屋子的一处角落,那里有一个红漆柜子。(从描写角度)

(2)那毯子分明有些僵,有些硬,不像是编织的,倒像一块破损的薄土坯。(从修辞角度)

15.读完本文,很多同学深有感触,有的同学说:“文中的父亲是一个热爱祖国的人,从文中写他在战争年代积极参加革命,参与战斗可以看出来。”你怎样评价文中的父亲?请结合文章具体内容谈谈。(5分)

(二)(18分)

阅读下面材料,回答问题。

材料一

中国文字相传是黄帝的史官叫仓颉创造的。这仓顿据说有四只眼睛,他看见了地上的兽蹄儿鸟爪儿印着的痕迹,灵感涌上心头,便造起文字来。文字的作用太伟大了,太奇妙了,造字真是一件神圣的工作。但是文字可以增进人的能力,也可以增进人的巧诈。仓颉泄漏了天机,却将人教坏了。所以他造宇的时候,“天雨粟,鬼夜哭”。人有了文字,会变机灵了,会争着去做那容易赚钱的商人,辛辛苦苦去种地的便少了。天怕人不够吃的,所以降下米来让他们存着救急。鬼也怕这些机灵人用文字来制他们,所以夜里号哭;文字原是有巫术的作用的。但仓颉造字的传说,战国末期才有。那时人并不都相信;如《易 系辞》里就只说文字是“后世圣人”造出来的。这“后世圣人”不止一人,是许多人。我们知道,文字不断地在演变着;说是一人独创,是不可能的。《系辞》的话自然合理得多。

材料二

造字和用字有六个条例,称为“六书”。“六书”这个总名初见于《周礼》,但六书的各个的名字到汉人的书里才见。一是“象形”,象物形的大概,如“日”“月”等字。二是“指事”,用抽象的符号,指示那无形的事类,如“刃”字,在“刀”形上加一点,指示刃之所在。三是“会意”,会合两个或两个以上的字为一个字,这一个字的意义是那几个字的意义积成的,如“止”“戈”为“武”,“人”“言”为“信”等。四是“形声”,也是两个字合成一个字,但一个字是形,一个字是声;形是意符,声是音标。如“江”“河”两字,“泪”(水)是形,“工”“可”是声。但声也有兼义的。如“浅”“钱”“贱”三字,“水”“金”“贝”是形,同以“戋”为声;但水小为“浅”,金小为“钱”,贝小为“贱”,三字共有的这个“小”的意义,正是从“戋”字来的。象形、指事、会意、形声,都是造字的条例。

五是“转注”,就是互训。两个字或两个以上的字,意义全部相同或一部分相同,可以互相解释的,便是转注字,也可以叫作同义字。如“考”“老”等字。六是“假借”,语言里有许多有音无形的字,借了别的同音的字,当作那个意义用。如“令”,本义是“发号”,借为县令的“令”;“长”本义是“久远”,借为县长的“长”。“县令”“县长”是“令”“长”的引申义。假借本因有音无字,但以后本来有字的也借用别的字。所以我们现在所用的字,本义的少,引申义的多,一字数义,便是这样来的。

材料三

象形字本于图画,初民常以画记名,以画记事,这便是象形的源头。但文字本于语言,语言发于声音,以某声命物,某声便是那物的名字。这是“名”;“名”该只指声音而言。画出那物形的大概,是象形字。“文字”与“字”都是通称;分析地说,象形的字该叫作“文”“文”本于“名”,如先有“日”名,才会有“日”这个“文”,“名”就是“文”的声音。

象形有抽象作用,又有指示作用,如“刀”字加一点,表明刃在那里。这样,旧时所谓指事字其实都可以归入象形字。象形还有会合作用,会合两个或两个以上的分子,表示一个意义;那么,旧时所谓会意字其实也可以归入象形字。但会合成功的不是“文”,也该是“字”。象形字、假借字、形声字,是文字发展的逻辑的程序,但甲骨文里三种字都已经有了。这里所说的程序,是近人新说,和“六书说”颇有出入。“六书说”原有些不完备不清楚的地方,新说加以补充修正,似乎更可信些。

(材料选自《经典常谈》,有删改)

16.下列对三则材料的理解,有误的一项是( )(3分)

A.汉字不是仓颉一个人造出来的,而是出自众多“后世圣人”之手。

B.古人在造字之初,就按照“六书”的法则创造出了丰富的汉字。

C.我们现在所用的字常有一字数义现象,往往是由“假借”带来的。

D.近人提出了汉字的发展逻辑,对不少的旧说进行了补充修正。

17.小语在默写《诗经 关雎》时常把“在河之洲”中的“洲”写成“州”,请结合材料二的内容,告诉他怎样避免这个错误。(6分)

18.朱自清说《经典常谈》中“各篇的讨论,尽量采择近人新说,这中间并无编撰者自己的创见”。请结合以上材料,说说你对此的理解。(3分)

19.小文正在学习唐诗,你会推荐他选择阅读《经典常谈》中的哪一篇?请说说你推荐的理由。(6分)

备选篇目:①《诗经》第四;②四书第七;③诗第十二

四、作文(55分)

20.阅读下面文字,按要求作文。

材料一 必须确信,人人心中都具有善良天性。孟子把它说成是“恻隐之心”,王阳明把它说成是“良知”,西方哲学家把它说成是“先天的道德本能”。

(余秋雨《你比你更精彩》)

材料二 几年过去了,我渐渐明白:那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。

(杨绛《老王》)

材料三 子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”

(《论语 述而》)

读了上述材料,你对“善”有怎样的感悟和思考?请结合自己的生活体验,写一篇不少于600字的作文。

要求:①自拟题目,自选文体;②文中不要出现透露你个人身份的信息;③不得抄袭。

答案以及解析

1.答案:B

解析:锲而不舍:qiè ér bù shě,不断地镂刻。比喻持之以恒,坚持不懈。

校补:jiào bǔ,校订并补正(多用于书名)。

故选B。

2.答案:C

解析:沥尽心血,lì jìn xīn xuè,多形容为事业、工作、文艺创作等尽心竭力。喻义比喻付出了全部精力、用尽了自己毕生的精力。

潜心贯注,qián xīn guàn zhù,形容做事用心专注。

心会神凝,xīn huì shén níng,指精神高度集中,十分认真。

故选C。

3.答案:②

解析:结合材料二“在李公朴同志被害之后,警报迭起,形势紧张”,可知:李公朴同志被害之后,形势紧张,警报不断出现。由此可见,迭起:一次又一次地兴起、出现。

据此可知,这里“迭”的意思是“屡次”;

故选②。

4.答案:关联词语使用错误,把“尽管”“但是”改成“不仅”“而且”。

解析:关联词使用不当。“尽管……但是……”通常用于表示转折关系,即前后两个分句的意思相反或相对。然而,在这句话中,闻一多的文学成就和他在民主同盟中的角色并不是相互排斥或相反的关系,而是并列的关系,所以应将“尽管……但是……”改为“不仅……而且……”。

5.答案:①父亲的病。

②示例:父亲要求“我”在看五猖会前背书,使“我”没有了看赛会的兴趣。

③示例:“我”对长妈妈的感激和怀念。

解析:本题要求填入的是鲁迅散文集《朝花夕拾》中的相关篇目的题目、故事情节和主旨。书中除小引和后记外共10篇,平时阅读时要逐篇做好整理记忆。

①根据思维导图中“父亲、病重、去世、庸医”等信息可推测出是《父亲的病》。②思维导图中提供了篇目《五猖会》,要求写出故事情节,要用“人+事(起因+经过+结果)”这样的句式进行完整概括。

③《阿长与(山海经)》这篇散文主要讲了“我”与阿长相处的点点滴滴,从“我”对她称呼和态度的变化,可以看出“我”对阿长的尊敬与感激,尤其是她为“我”买回了“我”最爱的《山海经》后,文章最后表达了“我”对她的怀念之情

6.答案:①阡陌交通

②山雨欲来风满楼

③静影沉璧

④晨起动征锋

⑤客行悲故乡

⑥月是故乡明

⑦燕雀安知鸿鹄之志哉

⑧欲为圣明除弊事

⑨沉舟侧畔千帆过

⑩病树前头万木春

7.答案:昏暗;酒杯酒筹;才;下雨

解析:解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

(1)句意为:暮云回聚拢来,山里就昏暗了。暝:昏暗;

(2)句意为:酒杯和酒筹交互错杂。觥筹:酒杯酒筹;

(3)句意为:百姓才因此忧虑起来。方:才;

(4)句意为:甲子日又下雨。雨:名词作动词,下雨。

8.答案:(1)野花开放,散发清幽的香气,好的树木枝叶繁茂,形成浓郁的绿荫,秋高气爽,霜色洁白,水位低落,石头显露,这是山里的四季的景色。

(2)官吏们在院子里一起庆贺,商人们在集市上一起唱歌,农夫们在野地里一起欢笑,忧愁的人因此而高兴,生病的人因此而痊愈,而我的亭子也恰好造成了。

解析:文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

(1)重点字词意思:芳:花;发:开放;幽香:清幽的香气;佳木:好的树木;秀:茂盛;繁阴:浓郁的绿荫;风霜高洁:这里指秋风高爽,霜露洁白;四时:四季

(2)重点字词意思:相与:共同,一起;庆:庆贺;庭:庭院;商贾:商人;歌:歌唱;市:集市;忭:欢乐,喜悦;野:田野;以:因此;适:恰好。

9.答案:C

解析:C.甲文写山间“四时之景”是“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者”,展现出春、夏、秋、冬四季不同的美好风光;乙文“越三月,乙卯乃雨,甲子又雨,民以为未足。丁卯大雨,三日乃止。官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭于野,忧者以喜,病者以愈,而吾亭适成”主要围绕下雨情况及人们的反应来写,没有描绘 “四时之景” ,二者景物特征有明显差异。“甲、乙两段均写到了‘四时之景’,所描绘的景物特征没有差异”表述错误;

故选C。

10.答案:示例一:从欧阳修和苏轼身上我明白了,不管在学习、生活中遇到什么困难和挫折,我们都要有一颗向上的心,做到挑战自我,克服困难,乐观前行。

示例二:从欧阳修和苏轼身上我看到积极乐观的人生态度,它告诉我们在学习、生活中要有抗挫能力,在今后的工作要努力奋发为人民办实事,谋福利。

解析:解答此题的关键是在通晓两文大意的基础上,抓住文章的主旨来谈。结合两文作者的写作背景和内容可知,两文都是作者在被贬的情况下写的,并且都表达了“与民同乐”的思想,据此我们可以从“即使遇到困难,也要保持积极乐观的人生态度”“关注他人需求,积极为他人、为社会贡献力量”等角度结合实际谈感悟,言之有理即可。

示例:欧阳修和苏轼虽身处逆境,但都心系百姓,积极为百姓谋福利,与民同乐。在生活中,我们也会遇到困难挫折,应学习他们乐观豁达的心态,不被困境打倒。同时,要关注他人需求,积极为他人、为社会贡献力量,在奉献中实现自身价值。比如在学校,同学遇到学习困难,我们应热心帮助;在社区,积极参与公益活动,为营造美好社区环境出力。

参考译文:

【甲】

像那太阳出来,树林中的雾气消散,暮云回聚拢来,山里就昏暗了,或明或暗,变化不一,这是山间的早晨和傍晚。野花开放,散发清幽的香气,好的树木枝叶繁茂,形成浓郁的绿荫,秋高气爽,霜色洁白,水位低落,石头显露,这是山里的四季的景色。早晨上山,傍晚返回,四季的景色不同,因而乐趣也没有穷尽。

至于背着东西的人在路上唱歌,走路的人在树下休息,前面的人呼唤,后面的人答应,老人小孩络绎不绝,这是滁州人出游。到溪水捕鱼,溪水深,鱼儿肥,用酿泉的水酿酒,泉水香而酒色清澈,山中野味,野菜,交错地在前面摆着,这是太守举行的酒宴。酒宴上饮酒的乐趣,不在于音乐。投壶的人中了目标,下棋的人得胜了,酒杯和酒筹交互错杂,人们有时站立,有时坐着,大声喧哗,宾客们(尽情)欢乐。脸色苍老,头发花白,醉醺醺地在宾客们中间的是喝醉了的太守。

【乙】

这座亭子用雨来命名,是为了纪念喜庆的事件。古时候有了喜事,就用它来命名事物,表示不忘的意思。

我到扶风的第二年,才开始造官邸,在堂屋的北面修建了一座亭子,在南面开凿了一口池塘,引来流水,种上树木,把它当作休息的场所。这年春天,在岐山的南面下了麦雨,占卜此事,认为今年有个好年成。然而此后整整一个月没有下雨,百姓才因此忧虑起来。到了三月的乙卯日,天才下雨,甲子日又下雨,百姓们认为下得还不够;丁卯日又下了大雨,一连三天才停止。官吏们在院子里一起庆贺,商人们在集市上一起唱歌,农夫们在野地里一起欢笑,忧愁的人因此而高兴,生病的人因此而痊愈,而我的亭子也恰好造成了。

11.答案:父亲的军毯

解析:本题考查拟写文章标题。可结合文章内容和题干中的提示分析作答。本文以“父亲的军毯”为线索,讲述了“父亲病中寻军毯”“孙瑞斌回忆父亲与军毯的往事”“父亲临终嘱托孙瑞斌找军毯主人”“孙瑞斌将军毯送进红色博物馆”这几个故事,所以标题就可以拟为“父亲的军毯”。

12.答案:②;③;④;①

解析:本题考查辨析词义和理解文章内容。①绘声绘色:形容叙述、描写生动逼真。②含混不清:模糊;不明确。③大为惊讶:感到很奇怪;惊异。④头晕目眩:头发昏,眼发花,感到一切都在旋转。a处写孙士田去世前意识模糊地说话,应用“含混不清”;b处写父亲与之前截然不同的表现,应用“大为惊讶”表现孙瑞斌的反应;c处写孙士田帮助部队渡河,又饿又累,最终一头栽倒,应用“头晕目眩”;d处写孙瑞斌像一个亲历者一样讲述他父亲的故事,应用“绘声绘色”。

13.答案:孙瑞斌回忆父亲与军毯的往事;孙瑞斌将军毯送进红色博物馆

解析:本题考查梳理和概括文章内容。作答时,要先梳理文章的行文思路,再结合文章的主要内容或主要人物的活动,根据题目要求概括作答。答题时要尽可能仿照题目中的示例形式作答。由第⑥段和第⑦段内容可知,这里讲述“孙瑞斌回忆父亲与军毯的往事”;由第⑩段和第 段内容可知,这里讲述“孙瑞斌将军毯送进红色博物馆”。据此填写即可。

14.答案:(1)通过对父亲眼神的细节描写,生动地写出了父亲在弥留之际心中依然牵挂着那条毯子,表现了父亲对军民鱼水情的念念不忘。

(2)运用比喻的修辞手法,把毯子比作破损的薄土坯,生动形象地写出了毯子的硬、破、薄的特点,暗示毯子对父亲有着十分重要的意义。

解析:本题考查赏析句子。(1)从描写角度赏析。答题时先确定描写方法,然后进行分析。“父亲的眼神始终不离屋子的一处角落”一句是对父亲眼神的细节描写,结合第③段内容可知,红漆柜子里放的是解放军战士所赠军毯,由此可以看出父亲在弥留之际心中依然牵挂着那条毯子,表现了父亲对军民鱼水情的念念不忘。(2)从修辞角度赏析。首先确定修辞手法,然后结合句子内容分析作用。结合“倒像一块破损的薄土坯”可知,这里运用比喻的修辞手法,把毯子比作破损的薄土坯,生动形象地写出了毯子的硬、破、薄的特点。如此破旧的毯子父亲一直珍藏着,在弥留之际还念念不忘,暗示了毯子对父亲有着十分重要的意义。

15.答案:①父亲是一个不徇私情、廉洁奉公的人。比如虽然他自己是个老革命,却没让儿子沾上一丁点儿光,招干时把儿子的名字划掉,面对曾经的老部下的询问和关怀,总是摇头不开口。②父亲是一个不怕牺牲、勇于担当、身先士卒、忠于革命的人。比如人民军队强渡黄河时,作为民兵排长的父亲带着民兵去帮忙,当时天降大雨,出现了罕见的低温,父亲衣着单薄一头栽倒。③父亲是一个知恩图报、不忘初心的人。比如父亲去世前留下话,嘱托儿子一定要想办法找到那名送他毯子的解放军。

解析:本题考查分析人物形象。人物形象的概括主要从外貌、语言、动作、神态、心理等方面的信息来提取整合。另外,还可以根据情节、人物介绍和评价等方面的信息来提取概括。根据本题的要求,结合文章内容,进行形象特点的分析即可。根据第②段“父亲是个老革命。可他这个老革命的儿子,没沾上父亲一丁点儿光……可父亲总是摇头,就是不开口”可知,父亲是一个不徇私情、廉洁奉公的人;根据第⑥段“人民军队强渡黄河,作为民兵排长的孙士田带着民兵去帮忙”可知,在困难面前,父亲是一个不怕牺牲、勇于担当、身先士卒、忠于革命的人;根据第⑧段“父亲安详地走了。走时,那个毯子还盖在他的身上。父亲给孙瑞斌留下了一句话,一定要想办法找到那名送他毯子的解放军”可知,父亲是一个知恩图报、不忘初心的人。

16.答案:B

解析:结合材料二第一段“‘六书’这个总名初见于《周礼》”可知B项错误。

17.答案:“洲”字是形声字,意思是水中的岛屿,在记这个字时知道意思与水有关,“斗(水)”是形旁,表意,“州”为声旁,就不会写错了。

18.答案:《经典常谈》采用的近人新说,如材料三文字发展的逻辑程序,就引用了近人新说;但朱自清先生也常常作出判断,发表自己的观点,如材料一“《系辞》的话自然合理得多”,材料三“新说加以补充修正,似乎更可信些”。所以这个说法只是作者自谦而已。

19.答案:我会推荐他阅读《诗第十二》,因为这一篇列举了很多唐诗的例子,还重点介绍了解读唐诗的方法,如怎么读比喻、典故等。

20.答案:

怀良善之心,传世间真情

梁晓声凭借作品《人世间》获得第十届茅盾文学奖。书中有这么一句话着实惊艳到我,“生活中要良善,要给人以温暖,不放过一次做好事的机会”。

何为良善?这大抵让我想起一句话:“我们来人间一聚,不是气对方的,是来与对方欢乐相识的。”良善确是发自内心传递的善意。

良善如苔米,也学牡丹开。一点点善意可能看起来微不足道,但正如《劝学》中“积善成德,而神明自得,圣心备焉”所说,也能凝聚如牡丹般雍容华贵的精神风气。无论自己还是他人,不经意间的善意,也能激发出人生的漫天芬芳。梁晓声在进入大学读书时获得了同学们的特别关照,这使他深受影响。怀着感恩,带着良善,他写出了深受大众认同的书,把自己的感喟分享给众人、给社会、给未来,也启发着读者去读而思、思而践,走出更好的人生之路。

良善须躬行,不做伪善事。真正的善言能劝人迷途知返,真正的善行质朴而无私。做与不做是个人意愿,不进行道德绑架,不掺杂商业目的。善良和诚实、厚道是一母同胞的美好品质。正如同心抗疫期间,小到志愿者的爱心活动是出于善意,医生护士的舍家逆行是出于善意,大到武汉封城防疫情蔓延的“牺牲”是出于善意,我国深陷困境仍设法“援非”是出于善意。善,是一颗种子,能开出绚烂的春天;善,是朵朵浪花,能奔腾出爱的巨澜。

良善驻心头,温暖在人间。汪曾祺说:“如果你来访我,我不在,请和我门外的花儿坐一会儿,它们很温暖。”他的话既是对来访者不遇的心理安慰,又是对他人的善意关怀。刘增盛挂出“无须让座”的灯牌,不苛求他人,不倚老卖老,这是老人对年轻人生活不易的理解,更是质朴善良的人性体现。人之初,性本善。有了善,你才能懂得理解他人,也才能体会暖在心间。

梁晓声先生谈到良善与人性的关系。尊重、友爱、厚道的情感,才能让人们手牵手,走向更美好的未来。玛丽 奥利弗在《当我置身于树林间》中也说:“我希望自己良善、明察,永远不要仓促经过人间,要常常躬身低首,缓缓而行。”“永远不要仓促经过人间”,也是梁晓声先生想在书中传达的精神之一,而想保持缓行人间的关键就是——保持良善。

愿我们如书中所言:生活中要良善,给人以温暖。怀良善之心,传世间真情!

解析:1.审题。本题虽然给了三则材料,但与材料作文不同的是,最终提出让你对“善”有怎样的感悟和思考。所以这是一篇以“善”为话题的作文。然后我们可结合给定的材料,缩小写作范围,把“善”凝聚的话题具体化。如,材料一中围绕着什么是“善”,列举了孟子、王阳明、西方哲学家的看法,据此,你可以以“什么是善良”发表看法,并阐述道理;材料二用杨绛《老王》中的主旨句,告诉我们,“善”就是要有同情心、羞愧心;材料三用《论语》中的话语,教我们如何对待“善”,告诉我们学会“择善而从”的道理,则可以以此为主题进行写作。当然,也可以跳出给定的材料,直接写出自己对“善”的看法。题目适合写成议论文,表达自己的感悟和思考;也可写成记叙文,表现自己的生活经历。2.选材立意。生活中善良热心的事很多,把其中的典型经历写出来。善是热心,在学习生活中,那些热心帮人的同学、老师、医生的嘘寒问暖,热情回答、倾情帮助,无不洋溢、表现着“善”;如果更进一步,在本职工作之外,因为同情、恻隐而主动做一些分外的事,如资助贫困学生、给病人积极的心理安慰,给小区来自外地的看门大爷送上节日的礼物,这也是“善”;如果再进一步,当你每周都为附近的公园捡拾垃圾、经常在路口维护交通秩序、经常做志愿者到敬老院看望老人,这种责任担当,也体现着“善”。

(全卷共四个大题,满分150分,考试时间120分钟)

一、语文知识及运用(25分)

小语想从课本入手,对闻一多先生的事迹进行概括,但在执行的过程中发现了很多问题。请你浏览下面两则材料,帮小语解决问题。(9分)

材料一:作为学者的闻一多先生,向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏,锲而不舍。他从唐诗下手,足不下楼,lì尽心血。他又由唐诗转到楚辞。十年艰辛,一部《校补》赫然而出。别人在赞美,在惊叹。而闻一多先生个人也没有“说”,他又向“古典新义”迈进了。他qián心贯注,心会神níng,成了“何妨一下楼”的主人。

材料二:闻一多尽管在文学上有着卓越的成就,但是在中国民主同盟中担任了重要角色,积极参与反对国民党政权的独裁统治、争取人民民主的斗争。在李公朴同志被害之后,警报迭起,形势紧张。在这种情况下,闻一多先生所做的最后一次讲演,动人心,鼓壮志,气冲斗牛,声震天地!

1.依次给材料一中加粗的字注音,全都正确的一项是( )(3分)

A.qì jiào B.qiè jiào

C.qì xiào D.qiè xiào

2.根据材料一中的拼音写汉字,全都正确的一项是( )(3分)

A.历 潜 凝

B.沥 虔 凝

C.沥 潜 凝

D.沥 潜 宁

3.下面是《现代汉语词典》(第7版)中“迭”的三个义项。材料二中“迭起”的“迭”的意思是____________。(填序号)(3分)

①轮流;替换:更~。②屡次:~挫强敌|~有新发现。③及:忙不~。

4.材料二中画线的句子有语病,请指出病因,并提出修改意见。(4分)

5.七(1)班以“细品数朵‘朝花’·感悟鲁迅初心”为主题,绘制了下面的思维导图,分享他们阅读《朝花夕拾》的体验。请你调动阅读积累,在图中①②③处填写相应内容。(12分)

①____________

②____________

③____________

二、古诗文积累与阅读(30分)

(一)古诗文积累(10分)

6.请根据提示填写表格横线处的内容。

主题 诗词名句 出处

写景 陶渊明用“①____________,鸡犬相闻”,展示桃花源社会环境的安定祥和。 《桃花源记》

许浑“溪云初起日沉阁,②____________”中的景物描写极力营造出一种萧条苍凉的氛围。 《咸阳城东楼》

范仲淹“长烟一空,皓月千里,浮光跃金,③____________”的景物描写令人神往心醉。 《岳阳楼记》

思乡 温庭筠眼中的“客行”与心中的“故乡”交织叠加,用“④____________,⑤____________”道出自己浓厚的思乡之情。 《商山早行》

深秋之夜思念亲人,我们深刻理解了杜甫“露从今夜白,⑥____________”的思乡之情。 《月夜忆舍弟》

咏怀 “⑦____________!”表达了陈涉从小就有远大的理想抱负。 《陈涉世家》

不辞衰老,不惜残年,韩愈用“⑧____________,肯将衰朽惜残年”来抒发自己凛然无悔的报国情怀。 《左迁至蓝关示侄孙湘》

刘禹锡虽被贬,仍相信新事物终将取代旧事物,“⑨____________,⑩____________”,这是放眼未来、积极乐观的心态。 《酬乐天扬州初逢席上见赠》

(二)(20分)

阅读《醉翁亭记》(节选)和《喜雨亭记》,按要求回答问题。

【甲】

①若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

②至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

【乙】

①亭以雨名,志①喜也。古者有喜,则以名物,示不忘也。

②予至扶风②之明年,始治官舍。为亭于堂之北,而凿池其南,引流种木,以为休息之所。是岁之春,雨麦于岐山②之阳,其占③为有年④。既而弥月不雨,民方以为忧。越三月,乙卯⑤乃雨,甲子又雨,民以为未足。丁卯⑤大雨,三日乃止。官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭⑥于野,忧者以喜,病者以愈,而吾亭适成。

(节选自苏轼《喜雨亭记》)

【注释】①志:记。②扶风,岐山:均为地名,在今陕西省。③占:占卜。④有年:年将有粮,引申为大丰收。⑤乙卯:古代用干支纪日。乙卯:农历四月初二。甲子:农历四月十一日。丁卯:农历四月十四日。⑥忭:高兴,快乐。

7.解释下面加粗词语的意思。(4分)

(1)云归而岩穴暝 暝:___________

(2)觥筹交错 觥筹:___________

(3)民方以为忧 方:___________

(4)甲子又雨 雨:___________

8.用现代汉语翻译下面的句子。(8分)

(1)野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。

(2)官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭于野,忧者以喜,病者以愈,而吾亭适成。

9.选出下面对甲、乙两段相关内容的分析不正确的一项( )(3分)

A.【甲】【乙】两文的作者共同表达的思想感情是与民同乐。

B.【甲】和【乙】两文第二段都用了衬托的手法,【甲】文以游宴之乐衬托太守之乐,【乙】文依据时间顺序写了“雨麦”“不雨”“乃雨”“又雨” 和“大雨”的情况,为后文记“喜”做了有力的衬托。

C.甲、乙两段均写到了“四时之景”,所描绘的景物特征没有差异。

D.甲、乙两段花大量笔墨描写山泉,绘声绘色,细腻真切,让人有身临其境之感。

10.读了甲乙两文,你从欧阳修和苏轼身上得到什么启示?请结合实际谈谈。(5分)

三、现代文阅读(40分)

(一)(22分)

阅读下面的文字,回答问题。

______________

马宇龙

①十天了,孙瑞斌的老父亲孙士田眼睛总看向一边,嘴里一直a._______________地说着:“黄河,冷啊,黄河,冷啊。”孙瑞斌已经为他压上了两床被子,可父亲还是说冷啊,冷啊。

②父亲是个老革命。可他这个老革命的儿子,没沾上父亲一丁点儿光。那年招干,父亲第一个就把他的名字划掉了,说他只有初中学历,当不得干部。每年来看望父亲的老部下接二连三,每次都问,有什么困难需要组织解决。可父亲总是摇头,就是不开口。后来他对孙瑞斌说:“今天我们的生活这么好,还能有啥困难?跟旧社会比,日子都好到天上去了。”

③父亲的眼神始终不离屋子的一处角落,那里有一个红漆柜子。妹妹从父亲的眼神里读懂了他的想法,她打开红漆斑驳的柜子,取出了一个老旧的毯子。往外拿的时候,那毯子分明有些僵,有些硬,不像是编织的,倒像一块破损的薄土坯。看到这个毯子,父亲的眼睛里突然闪出一星光亮:“冷,冷。它,暖,真暖。”他的嘴里吐出了新鲜的词语。

④孙瑞斌和妹妹都吃了一惊。

⑤八十八岁的父亲脸上忽然泛出了红晕,眼睛里散发出奇异的光彩,仿佛毯子的突然亮相,唤醒了他沉睡已久的灵魂。接着,父亲说起话来,言语比之前清晰许多,让孙瑞斌b._______________。他终于想起来了,黄河,黄河,那真的是黄河。

⑥那是解放战争时的事了。那天,人民军队强渡黄河,作为民兵排长的孙士田带着民兵去帮忙。忽然天降大雨,六月里出现了罕见的低温。冷啊,真冷啊,只穿一件破烂褂子的孙士田站在木筏子上,嘴唇发紫,瑟瑟发抖,手中的橹桨越来越不听使唤。河水起起伏伏,他感觉c._______________,脚下一软,终于一头栽倒……就在这时,一双大手托住了他。他被放平,躺在了木筏子上。接着,一个毯子盖住了他。刺骨的冷渐渐被温暖代替,他就像是躺在火盆前,暖烘烘地睡去了。

⑦当他醒过来的时候,他正躺在自家的炕上,身上还盖着那个草绿色的毯子。妻子说部队已经顺利渡河走了,一个战士把他背了回来,说他帮助部队渡河,三天三夜没合眼,也没吃一ロ饭,让他好好睡一觉。这条毯子是从敌人那儿缴获的,首长说送给他做个纪念。首长还说,他们忘不了乡亲们为他们所做的一切。

⑧这些往事,其实父亲很早就告诉过孙瑞斌。只是这些年,父亲长期卧床,混混沌沌,孙瑞斌忙于照顾,竟然忘了有这么一档子事。后来, 父亲安详地走了。走时,那个毯子还盖在他的身上。父亲给孙瑞斌留下了一句话,一定要想办法找到那名送他毯子的解放军。

⑨转眼,几年过去了,孙瑞斌始终无法找到那名解放军。

⑩那天,孙瑞斌做了一个重大决定,他把那条沉淀着父亲气息和体温的军毯送进了红色博物馆,还像一个亲历者一样,d._______________地讲述了他父亲的故事。孙瑞斌离开博物馆前,一遍遍抚摸这陪伴了他们家半个多世纪的毯子。他觉得,这是它最好的归宿。

军毯被放在一个显眼的位置。每一个来参观的人,都将听到它的故事:“这个毯子的来历,要从一名叫孙士田的离休老干部说起。孙士田,山东阳谷人……”顺着讲解,人们跟孙瑞斌一样,恍然走进了那个黄河奔腾、冷雨刺骨的日子里。满屋子静悄悄的,有老人,有中年人,还有一群戴红领巾的孩子。

(选自《人民日报》,有删改)

11.文章可以以人物、事情、物品、地点、时间或感情等为线索,根据本文的线索,请试着给文章补充一个恰当的标题。(4分)

12.请为文中空白处选择恰当的词语,使上下文语意连贯。(填序号)(4分)

①绘声绘色

②含混不清

③大为惊讶

④头晕目眩

13.补全故事情节。(4分)

孙士田病重念叨黄河→父亲用眼神提示妹妹找到军毯→_________________→_________________

14.根据提示,赏析句子。(5分)

(1)父亲的眼神始终不离屋子的一处角落,那里有一个红漆柜子。(从描写角度)

(2)那毯子分明有些僵,有些硬,不像是编织的,倒像一块破损的薄土坯。(从修辞角度)

15.读完本文,很多同学深有感触,有的同学说:“文中的父亲是一个热爱祖国的人,从文中写他在战争年代积极参加革命,参与战斗可以看出来。”你怎样评价文中的父亲?请结合文章具体内容谈谈。(5分)

(二)(18分)

阅读下面材料,回答问题。

材料一

中国文字相传是黄帝的史官叫仓颉创造的。这仓顿据说有四只眼睛,他看见了地上的兽蹄儿鸟爪儿印着的痕迹,灵感涌上心头,便造起文字来。文字的作用太伟大了,太奇妙了,造字真是一件神圣的工作。但是文字可以增进人的能力,也可以增进人的巧诈。仓颉泄漏了天机,却将人教坏了。所以他造宇的时候,“天雨粟,鬼夜哭”。人有了文字,会变机灵了,会争着去做那容易赚钱的商人,辛辛苦苦去种地的便少了。天怕人不够吃的,所以降下米来让他们存着救急。鬼也怕这些机灵人用文字来制他们,所以夜里号哭;文字原是有巫术的作用的。但仓颉造字的传说,战国末期才有。那时人并不都相信;如《易 系辞》里就只说文字是“后世圣人”造出来的。这“后世圣人”不止一人,是许多人。我们知道,文字不断地在演变着;说是一人独创,是不可能的。《系辞》的话自然合理得多。

材料二

造字和用字有六个条例,称为“六书”。“六书”这个总名初见于《周礼》,但六书的各个的名字到汉人的书里才见。一是“象形”,象物形的大概,如“日”“月”等字。二是“指事”,用抽象的符号,指示那无形的事类,如“刃”字,在“刀”形上加一点,指示刃之所在。三是“会意”,会合两个或两个以上的字为一个字,这一个字的意义是那几个字的意义积成的,如“止”“戈”为“武”,“人”“言”为“信”等。四是“形声”,也是两个字合成一个字,但一个字是形,一个字是声;形是意符,声是音标。如“江”“河”两字,“泪”(水)是形,“工”“可”是声。但声也有兼义的。如“浅”“钱”“贱”三字,“水”“金”“贝”是形,同以“戋”为声;但水小为“浅”,金小为“钱”,贝小为“贱”,三字共有的这个“小”的意义,正是从“戋”字来的。象形、指事、会意、形声,都是造字的条例。

五是“转注”,就是互训。两个字或两个以上的字,意义全部相同或一部分相同,可以互相解释的,便是转注字,也可以叫作同义字。如“考”“老”等字。六是“假借”,语言里有许多有音无形的字,借了别的同音的字,当作那个意义用。如“令”,本义是“发号”,借为县令的“令”;“长”本义是“久远”,借为县长的“长”。“县令”“县长”是“令”“长”的引申义。假借本因有音无字,但以后本来有字的也借用别的字。所以我们现在所用的字,本义的少,引申义的多,一字数义,便是这样来的。

材料三

象形字本于图画,初民常以画记名,以画记事,这便是象形的源头。但文字本于语言,语言发于声音,以某声命物,某声便是那物的名字。这是“名”;“名”该只指声音而言。画出那物形的大概,是象形字。“文字”与“字”都是通称;分析地说,象形的字该叫作“文”“文”本于“名”,如先有“日”名,才会有“日”这个“文”,“名”就是“文”的声音。

象形有抽象作用,又有指示作用,如“刀”字加一点,表明刃在那里。这样,旧时所谓指事字其实都可以归入象形字。象形还有会合作用,会合两个或两个以上的分子,表示一个意义;那么,旧时所谓会意字其实也可以归入象形字。但会合成功的不是“文”,也该是“字”。象形字、假借字、形声字,是文字发展的逻辑的程序,但甲骨文里三种字都已经有了。这里所说的程序,是近人新说,和“六书说”颇有出入。“六书说”原有些不完备不清楚的地方,新说加以补充修正,似乎更可信些。

(材料选自《经典常谈》,有删改)

16.下列对三则材料的理解,有误的一项是( )(3分)

A.汉字不是仓颉一个人造出来的,而是出自众多“后世圣人”之手。

B.古人在造字之初,就按照“六书”的法则创造出了丰富的汉字。

C.我们现在所用的字常有一字数义现象,往往是由“假借”带来的。

D.近人提出了汉字的发展逻辑,对不少的旧说进行了补充修正。

17.小语在默写《诗经 关雎》时常把“在河之洲”中的“洲”写成“州”,请结合材料二的内容,告诉他怎样避免这个错误。(6分)

18.朱自清说《经典常谈》中“各篇的讨论,尽量采择近人新说,这中间并无编撰者自己的创见”。请结合以上材料,说说你对此的理解。(3分)

19.小文正在学习唐诗,你会推荐他选择阅读《经典常谈》中的哪一篇?请说说你推荐的理由。(6分)

备选篇目:①《诗经》第四;②四书第七;③诗第十二

四、作文(55分)

20.阅读下面文字,按要求作文。

材料一 必须确信,人人心中都具有善良天性。孟子把它说成是“恻隐之心”,王阳明把它说成是“良知”,西方哲学家把它说成是“先天的道德本能”。

(余秋雨《你比你更精彩》)

材料二 几年过去了,我渐渐明白:那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。

(杨绛《老王》)

材料三 子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”

(《论语 述而》)

读了上述材料,你对“善”有怎样的感悟和思考?请结合自己的生活体验,写一篇不少于600字的作文。

要求:①自拟题目,自选文体;②文中不要出现透露你个人身份的信息;③不得抄袭。

答案以及解析

1.答案:B

解析:锲而不舍:qiè ér bù shě,不断地镂刻。比喻持之以恒,坚持不懈。

校补:jiào bǔ,校订并补正(多用于书名)。

故选B。

2.答案:C

解析:沥尽心血,lì jìn xīn xuè,多形容为事业、工作、文艺创作等尽心竭力。喻义比喻付出了全部精力、用尽了自己毕生的精力。

潜心贯注,qián xīn guàn zhù,形容做事用心专注。

心会神凝,xīn huì shén níng,指精神高度集中,十分认真。

故选C。

3.答案:②

解析:结合材料二“在李公朴同志被害之后,警报迭起,形势紧张”,可知:李公朴同志被害之后,形势紧张,警报不断出现。由此可见,迭起:一次又一次地兴起、出现。

据此可知,这里“迭”的意思是“屡次”;

故选②。

4.答案:关联词语使用错误,把“尽管”“但是”改成“不仅”“而且”。

解析:关联词使用不当。“尽管……但是……”通常用于表示转折关系,即前后两个分句的意思相反或相对。然而,在这句话中,闻一多的文学成就和他在民主同盟中的角色并不是相互排斥或相反的关系,而是并列的关系,所以应将“尽管……但是……”改为“不仅……而且……”。

5.答案:①父亲的病。

②示例:父亲要求“我”在看五猖会前背书,使“我”没有了看赛会的兴趣。

③示例:“我”对长妈妈的感激和怀念。

解析:本题要求填入的是鲁迅散文集《朝花夕拾》中的相关篇目的题目、故事情节和主旨。书中除小引和后记外共10篇,平时阅读时要逐篇做好整理记忆。

①根据思维导图中“父亲、病重、去世、庸医”等信息可推测出是《父亲的病》。②思维导图中提供了篇目《五猖会》,要求写出故事情节,要用“人+事(起因+经过+结果)”这样的句式进行完整概括。

③《阿长与(山海经)》这篇散文主要讲了“我”与阿长相处的点点滴滴,从“我”对她称呼和态度的变化,可以看出“我”对阿长的尊敬与感激,尤其是她为“我”买回了“我”最爱的《山海经》后,文章最后表达了“我”对她的怀念之情

6.答案:①阡陌交通

②山雨欲来风满楼

③静影沉璧

④晨起动征锋

⑤客行悲故乡

⑥月是故乡明

⑦燕雀安知鸿鹄之志哉

⑧欲为圣明除弊事

⑨沉舟侧畔千帆过

⑩病树前头万木春

7.答案:昏暗;酒杯酒筹;才;下雨

解析:解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

(1)句意为:暮云回聚拢来,山里就昏暗了。暝:昏暗;

(2)句意为:酒杯和酒筹交互错杂。觥筹:酒杯酒筹;

(3)句意为:百姓才因此忧虑起来。方:才;

(4)句意为:甲子日又下雨。雨:名词作动词,下雨。

8.答案:(1)野花开放,散发清幽的香气,好的树木枝叶繁茂,形成浓郁的绿荫,秋高气爽,霜色洁白,水位低落,石头显露,这是山里的四季的景色。

(2)官吏们在院子里一起庆贺,商人们在集市上一起唱歌,农夫们在野地里一起欢笑,忧愁的人因此而高兴,生病的人因此而痊愈,而我的亭子也恰好造成了。

解析:文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

(1)重点字词意思:芳:花;发:开放;幽香:清幽的香气;佳木:好的树木;秀:茂盛;繁阴:浓郁的绿荫;风霜高洁:这里指秋风高爽,霜露洁白;四时:四季

(2)重点字词意思:相与:共同,一起;庆:庆贺;庭:庭院;商贾:商人;歌:歌唱;市:集市;忭:欢乐,喜悦;野:田野;以:因此;适:恰好。

9.答案:C

解析:C.甲文写山间“四时之景”是“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者”,展现出春、夏、秋、冬四季不同的美好风光;乙文“越三月,乙卯乃雨,甲子又雨,民以为未足。丁卯大雨,三日乃止。官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭于野,忧者以喜,病者以愈,而吾亭适成”主要围绕下雨情况及人们的反应来写,没有描绘 “四时之景” ,二者景物特征有明显差异。“甲、乙两段均写到了‘四时之景’,所描绘的景物特征没有差异”表述错误;

故选C。

10.答案:示例一:从欧阳修和苏轼身上我明白了,不管在学习、生活中遇到什么困难和挫折,我们都要有一颗向上的心,做到挑战自我,克服困难,乐观前行。

示例二:从欧阳修和苏轼身上我看到积极乐观的人生态度,它告诉我们在学习、生活中要有抗挫能力,在今后的工作要努力奋发为人民办实事,谋福利。

解析:解答此题的关键是在通晓两文大意的基础上,抓住文章的主旨来谈。结合两文作者的写作背景和内容可知,两文都是作者在被贬的情况下写的,并且都表达了“与民同乐”的思想,据此我们可以从“即使遇到困难,也要保持积极乐观的人生态度”“关注他人需求,积极为他人、为社会贡献力量”等角度结合实际谈感悟,言之有理即可。

示例:欧阳修和苏轼虽身处逆境,但都心系百姓,积极为百姓谋福利,与民同乐。在生活中,我们也会遇到困难挫折,应学习他们乐观豁达的心态,不被困境打倒。同时,要关注他人需求,积极为他人、为社会贡献力量,在奉献中实现自身价值。比如在学校,同学遇到学习困难,我们应热心帮助;在社区,积极参与公益活动,为营造美好社区环境出力。

参考译文:

【甲】

像那太阳出来,树林中的雾气消散,暮云回聚拢来,山里就昏暗了,或明或暗,变化不一,这是山间的早晨和傍晚。野花开放,散发清幽的香气,好的树木枝叶繁茂,形成浓郁的绿荫,秋高气爽,霜色洁白,水位低落,石头显露,这是山里的四季的景色。早晨上山,傍晚返回,四季的景色不同,因而乐趣也没有穷尽。

至于背着东西的人在路上唱歌,走路的人在树下休息,前面的人呼唤,后面的人答应,老人小孩络绎不绝,这是滁州人出游。到溪水捕鱼,溪水深,鱼儿肥,用酿泉的水酿酒,泉水香而酒色清澈,山中野味,野菜,交错地在前面摆着,这是太守举行的酒宴。酒宴上饮酒的乐趣,不在于音乐。投壶的人中了目标,下棋的人得胜了,酒杯和酒筹交互错杂,人们有时站立,有时坐着,大声喧哗,宾客们(尽情)欢乐。脸色苍老,头发花白,醉醺醺地在宾客们中间的是喝醉了的太守。

【乙】

这座亭子用雨来命名,是为了纪念喜庆的事件。古时候有了喜事,就用它来命名事物,表示不忘的意思。

我到扶风的第二年,才开始造官邸,在堂屋的北面修建了一座亭子,在南面开凿了一口池塘,引来流水,种上树木,把它当作休息的场所。这年春天,在岐山的南面下了麦雨,占卜此事,认为今年有个好年成。然而此后整整一个月没有下雨,百姓才因此忧虑起来。到了三月的乙卯日,天才下雨,甲子日又下雨,百姓们认为下得还不够;丁卯日又下了大雨,一连三天才停止。官吏们在院子里一起庆贺,商人们在集市上一起唱歌,农夫们在野地里一起欢笑,忧愁的人因此而高兴,生病的人因此而痊愈,而我的亭子也恰好造成了。

11.答案:父亲的军毯

解析:本题考查拟写文章标题。可结合文章内容和题干中的提示分析作答。本文以“父亲的军毯”为线索,讲述了“父亲病中寻军毯”“孙瑞斌回忆父亲与军毯的往事”“父亲临终嘱托孙瑞斌找军毯主人”“孙瑞斌将军毯送进红色博物馆”这几个故事,所以标题就可以拟为“父亲的军毯”。

12.答案:②;③;④;①

解析:本题考查辨析词义和理解文章内容。①绘声绘色:形容叙述、描写生动逼真。②含混不清:模糊;不明确。③大为惊讶:感到很奇怪;惊异。④头晕目眩:头发昏,眼发花,感到一切都在旋转。a处写孙士田去世前意识模糊地说话,应用“含混不清”;b处写父亲与之前截然不同的表现,应用“大为惊讶”表现孙瑞斌的反应;c处写孙士田帮助部队渡河,又饿又累,最终一头栽倒,应用“头晕目眩”;d处写孙瑞斌像一个亲历者一样讲述他父亲的故事,应用“绘声绘色”。

13.答案:孙瑞斌回忆父亲与军毯的往事;孙瑞斌将军毯送进红色博物馆

解析:本题考查梳理和概括文章内容。作答时,要先梳理文章的行文思路,再结合文章的主要内容或主要人物的活动,根据题目要求概括作答。答题时要尽可能仿照题目中的示例形式作答。由第⑥段和第⑦段内容可知,这里讲述“孙瑞斌回忆父亲与军毯的往事”;由第⑩段和第 段内容可知,这里讲述“孙瑞斌将军毯送进红色博物馆”。据此填写即可。

14.答案:(1)通过对父亲眼神的细节描写,生动地写出了父亲在弥留之际心中依然牵挂着那条毯子,表现了父亲对军民鱼水情的念念不忘。

(2)运用比喻的修辞手法,把毯子比作破损的薄土坯,生动形象地写出了毯子的硬、破、薄的特点,暗示毯子对父亲有着十分重要的意义。

解析:本题考查赏析句子。(1)从描写角度赏析。答题时先确定描写方法,然后进行分析。“父亲的眼神始终不离屋子的一处角落”一句是对父亲眼神的细节描写,结合第③段内容可知,红漆柜子里放的是解放军战士所赠军毯,由此可以看出父亲在弥留之际心中依然牵挂着那条毯子,表现了父亲对军民鱼水情的念念不忘。(2)从修辞角度赏析。首先确定修辞手法,然后结合句子内容分析作用。结合“倒像一块破损的薄土坯”可知,这里运用比喻的修辞手法,把毯子比作破损的薄土坯,生动形象地写出了毯子的硬、破、薄的特点。如此破旧的毯子父亲一直珍藏着,在弥留之际还念念不忘,暗示了毯子对父亲有着十分重要的意义。

15.答案:①父亲是一个不徇私情、廉洁奉公的人。比如虽然他自己是个老革命,却没让儿子沾上一丁点儿光,招干时把儿子的名字划掉,面对曾经的老部下的询问和关怀,总是摇头不开口。②父亲是一个不怕牺牲、勇于担当、身先士卒、忠于革命的人。比如人民军队强渡黄河时,作为民兵排长的父亲带着民兵去帮忙,当时天降大雨,出现了罕见的低温,父亲衣着单薄一头栽倒。③父亲是一个知恩图报、不忘初心的人。比如父亲去世前留下话,嘱托儿子一定要想办法找到那名送他毯子的解放军。

解析:本题考查分析人物形象。人物形象的概括主要从外貌、语言、动作、神态、心理等方面的信息来提取整合。另外,还可以根据情节、人物介绍和评价等方面的信息来提取概括。根据本题的要求,结合文章内容,进行形象特点的分析即可。根据第②段“父亲是个老革命。可他这个老革命的儿子,没沾上父亲一丁点儿光……可父亲总是摇头,就是不开口”可知,父亲是一个不徇私情、廉洁奉公的人;根据第⑥段“人民军队强渡黄河,作为民兵排长的孙士田带着民兵去帮忙”可知,在困难面前,父亲是一个不怕牺牲、勇于担当、身先士卒、忠于革命的人;根据第⑧段“父亲安详地走了。走时,那个毯子还盖在他的身上。父亲给孙瑞斌留下了一句话,一定要想办法找到那名送他毯子的解放军”可知,父亲是一个知恩图报、不忘初心的人。

16.答案:B

解析:结合材料二第一段“‘六书’这个总名初见于《周礼》”可知B项错误。

17.答案:“洲”字是形声字,意思是水中的岛屿,在记这个字时知道意思与水有关,“斗(水)”是形旁,表意,“州”为声旁,就不会写错了。

18.答案:《经典常谈》采用的近人新说,如材料三文字发展的逻辑程序,就引用了近人新说;但朱自清先生也常常作出判断,发表自己的观点,如材料一“《系辞》的话自然合理得多”,材料三“新说加以补充修正,似乎更可信些”。所以这个说法只是作者自谦而已。

19.答案:我会推荐他阅读《诗第十二》,因为这一篇列举了很多唐诗的例子,还重点介绍了解读唐诗的方法,如怎么读比喻、典故等。

20.答案:

怀良善之心,传世间真情

梁晓声凭借作品《人世间》获得第十届茅盾文学奖。书中有这么一句话着实惊艳到我,“生活中要良善,要给人以温暖,不放过一次做好事的机会”。

何为良善?这大抵让我想起一句话:“我们来人间一聚,不是气对方的,是来与对方欢乐相识的。”良善确是发自内心传递的善意。

良善如苔米,也学牡丹开。一点点善意可能看起来微不足道,但正如《劝学》中“积善成德,而神明自得,圣心备焉”所说,也能凝聚如牡丹般雍容华贵的精神风气。无论自己还是他人,不经意间的善意,也能激发出人生的漫天芬芳。梁晓声在进入大学读书时获得了同学们的特别关照,这使他深受影响。怀着感恩,带着良善,他写出了深受大众认同的书,把自己的感喟分享给众人、给社会、给未来,也启发着读者去读而思、思而践,走出更好的人生之路。

良善须躬行,不做伪善事。真正的善言能劝人迷途知返,真正的善行质朴而无私。做与不做是个人意愿,不进行道德绑架,不掺杂商业目的。善良和诚实、厚道是一母同胞的美好品质。正如同心抗疫期间,小到志愿者的爱心活动是出于善意,医生护士的舍家逆行是出于善意,大到武汉封城防疫情蔓延的“牺牲”是出于善意,我国深陷困境仍设法“援非”是出于善意。善,是一颗种子,能开出绚烂的春天;善,是朵朵浪花,能奔腾出爱的巨澜。

良善驻心头,温暖在人间。汪曾祺说:“如果你来访我,我不在,请和我门外的花儿坐一会儿,它们很温暖。”他的话既是对来访者不遇的心理安慰,又是对他人的善意关怀。刘增盛挂出“无须让座”的灯牌,不苛求他人,不倚老卖老,这是老人对年轻人生活不易的理解,更是质朴善良的人性体现。人之初,性本善。有了善,你才能懂得理解他人,也才能体会暖在心间。

梁晓声先生谈到良善与人性的关系。尊重、友爱、厚道的情感,才能让人们手牵手,走向更美好的未来。玛丽 奥利弗在《当我置身于树林间》中也说:“我希望自己良善、明察,永远不要仓促经过人间,要常常躬身低首,缓缓而行。”“永远不要仓促经过人间”,也是梁晓声先生想在书中传达的精神之一,而想保持缓行人间的关键就是——保持良善。

愿我们如书中所言:生活中要良善,给人以温暖。怀良善之心,传世间真情!

解析:1.审题。本题虽然给了三则材料,但与材料作文不同的是,最终提出让你对“善”有怎样的感悟和思考。所以这是一篇以“善”为话题的作文。然后我们可结合给定的材料,缩小写作范围,把“善”凝聚的话题具体化。如,材料一中围绕着什么是“善”,列举了孟子、王阳明、西方哲学家的看法,据此,你可以以“什么是善良”发表看法,并阐述道理;材料二用杨绛《老王》中的主旨句,告诉我们,“善”就是要有同情心、羞愧心;材料三用《论语》中的话语,教我们如何对待“善”,告诉我们学会“择善而从”的道理,则可以以此为主题进行写作。当然,也可以跳出给定的材料,直接写出自己对“善”的看法。题目适合写成议论文,表达自己的感悟和思考;也可写成记叙文,表现自己的生活经历。2.选材立意。生活中善良热心的事很多,把其中的典型经历写出来。善是热心,在学习生活中,那些热心帮人的同学、老师、医生的嘘寒问暖,热情回答、倾情帮助,无不洋溢、表现着“善”;如果更进一步,在本职工作之外,因为同情、恻隐而主动做一些分外的事,如资助贫困学生、给病人积极的心理安慰,给小区来自外地的看门大爷送上节日的礼物,这也是“善”;如果再进一步,当你每周都为附近的公园捡拾垃圾、经常在路口维护交通秩序、经常做志愿者到敬老院看望老人,这种责任担当,也体现着“善”。

同课章节目录