1 《沁园春·长沙》 任务式课件(共43张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 1 《沁园春·长沙》 任务式课件(共43张PPT)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 706.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-17 07:51:03 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

昌耀:

诗人作为美的象征,我相信古今中外争议不大。根据是:世上一些用以表示人格身份之类的美好语词都可能与诗人的价值或存在相关,或是诗人的同义语,如称之夜莺、杜鹃、金丝燕;如称之预言家、谪仙人、立法者、赤子、战士、哲人、鼓号手、老水手;如称之世界的良心、时代的触角、民族之魂。不一而足。

自然,也不免于恶谥,如称“凤歌笑孔丘”的楚国诗人接舆为楚狂。如是,即使是“狂人”也无损于诗人的命名。

沁园春·长沙

毛泽东

沁园春·雪

北国风光,千里冰封,万里雪飘。望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。须晴日,看红装素裹,分外妖娆。

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。

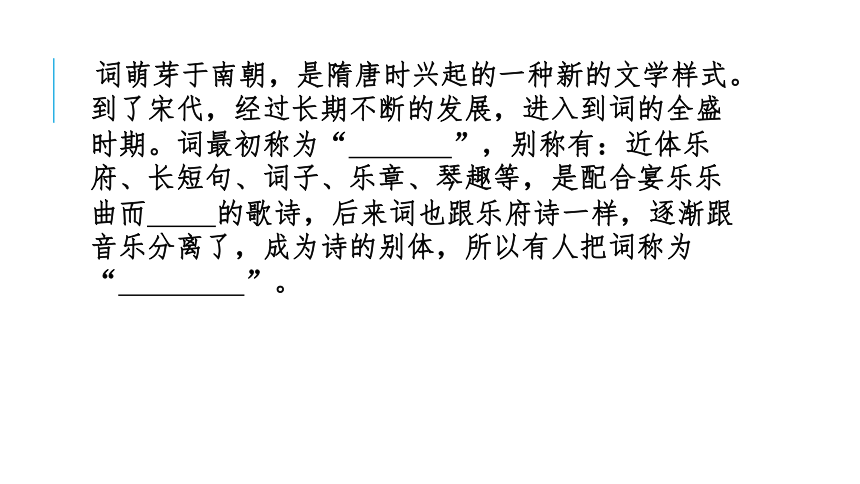

词萌芽于南朝,是隋唐时兴起的一种新的文学样式。到了宋代,经过长期不断的发展,进入到词的全盛时期。词最初称为“ ”,别称有:近体乐府、长短句、词子、乐章、琴趣等,是配合宴乐乐曲而 的歌诗,后来词也跟乐府诗一样,逐渐跟音乐分离了,成为诗的别体,所以有人把词称为“ ”。

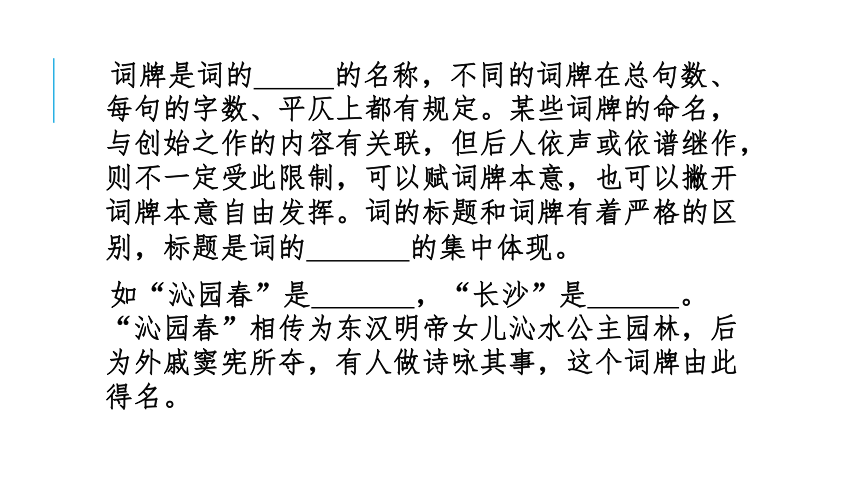

词牌是词的 的名称,不同的词牌在总句数、每句的字数、平仄上都有规定。某些词牌的命名,与创始之作的内容有关联,但后人依声或依谱继作,则不一定受此限制,可以赋词牌本意,也可以撇开词牌本意自由发挥。词的标题和词牌有着严格的区别,标题是词的 的集中体现。

如“沁园春”是 ,“长沙”是 。“沁园春”相传为东汉明帝女儿沁水公主园林,后为外戚窦宪所夺,有人做诗咏其事,这个词牌由此得名。

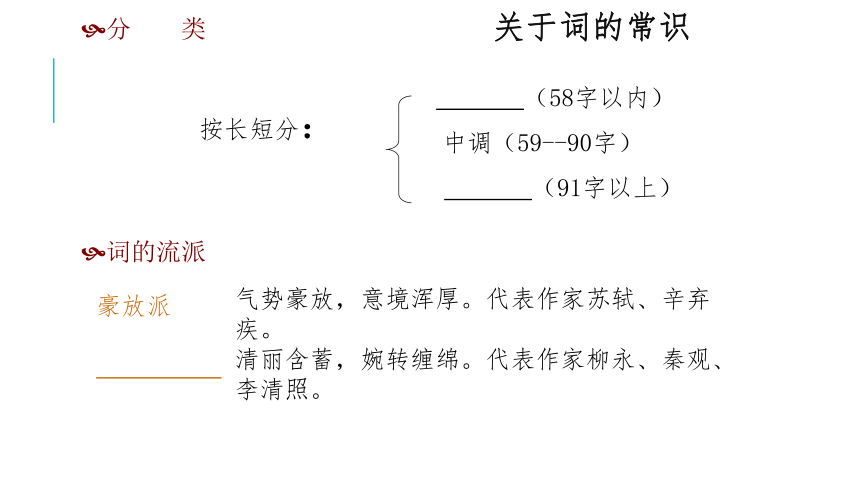

分 类

按长短分:

(58字以内)

中调(59--90字)

(91字以上)

词的流派

气势豪放,意境浑厚。代表作家苏轼、辛弃

疾。

清丽含蓄,婉转缠绵。代表作家柳永、秦观、

李清照。

豪放派

关于词的常识

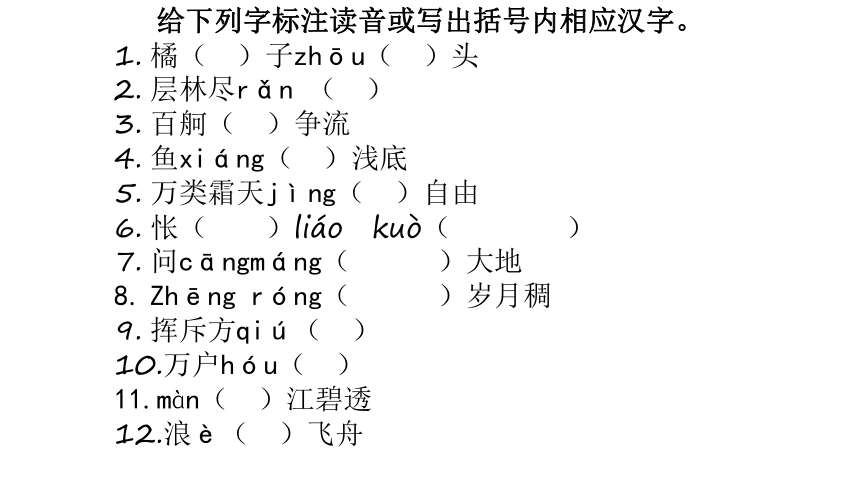

给下列字标注读音或写出括号内相应汉字。

橘( )子zhōu( )头

层林尽rǎn ( )

百舸( )争流

鱼xiáng( )浅底

万类霜天jìng( )自由

怅( )liáo kuò( )

问cāngmáng( )大地

Zhēng róng( )岁月稠

挥斥方qiú( )

万户hóu( )

màn( )江碧透

浪è( )飞舟

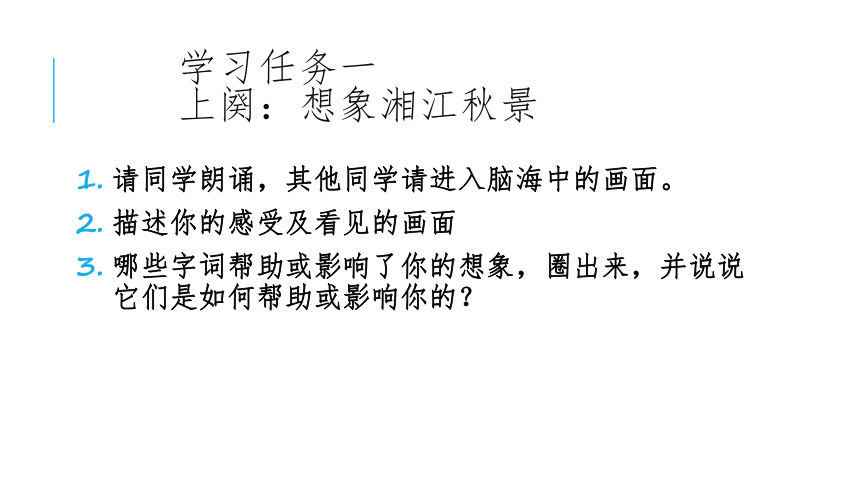

请同学朗诵,其他同学请进入脑海中的画面。

描述你的感受及看见的画面

哪些字词帮助或影响了你的想象,圈出来,并说说它们是如何帮助或影响你的?

学习任务一

上阕:想象湘江秋景

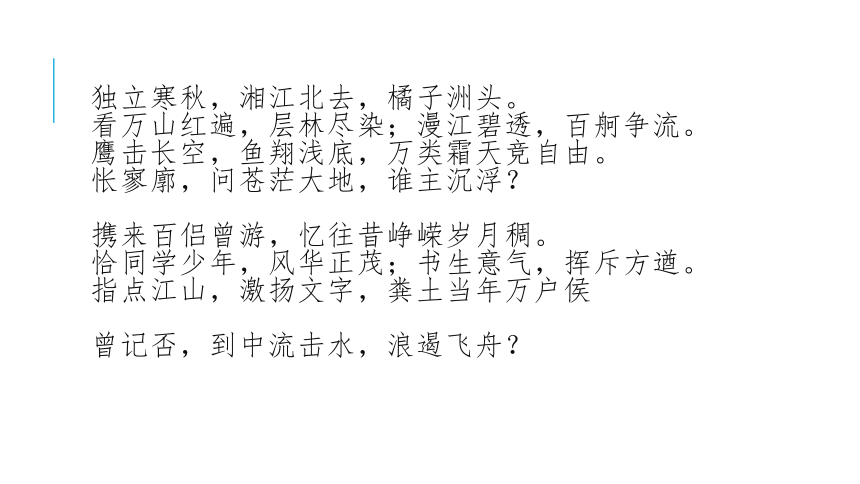

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

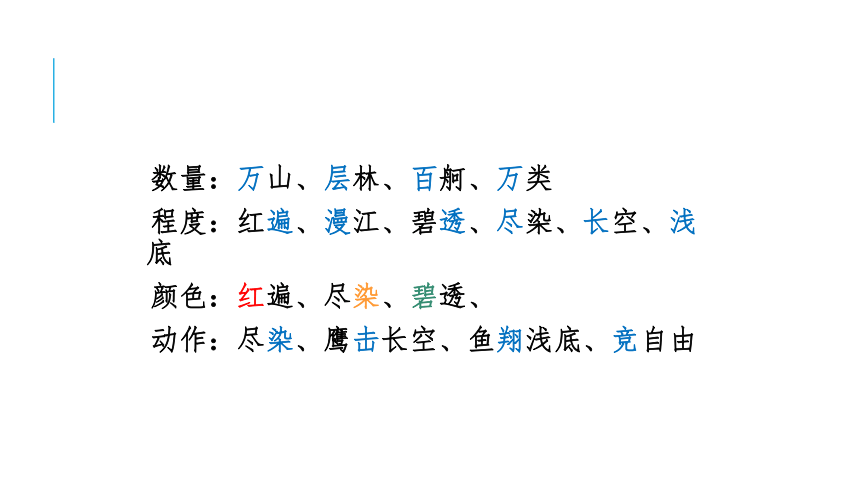

数量:万山、层林、百舸、万类

程度:红遍、漫江、碧透、尽染、长空、浅底

颜色:红遍、尽染、碧透、

动作:尽染、鹰击长空、鱼翔浅底、竞自由

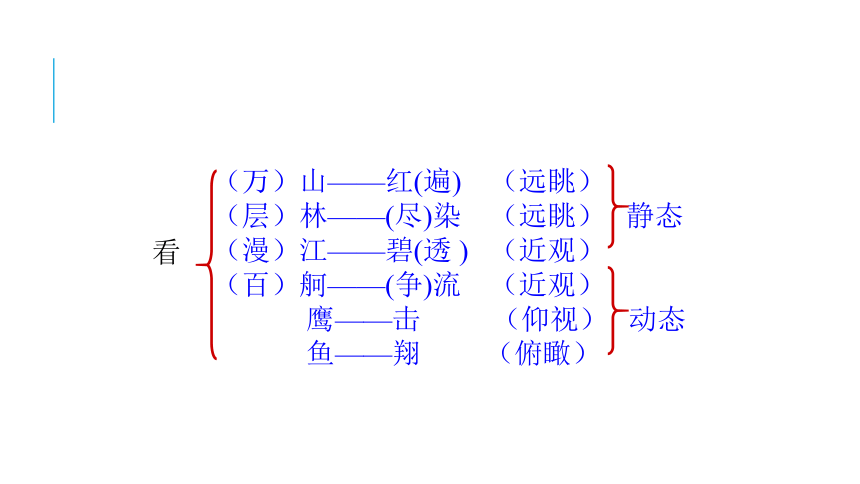

(万)山——红(遍) (远眺)

(层)林——(尽)染 (远眺) 静态

(漫)江——碧(透 ) (近观)

(百)舸——(争)流 (近观)

鹰——击 (仰视) 动态

鱼——翔 (俯瞰)

看

秋景

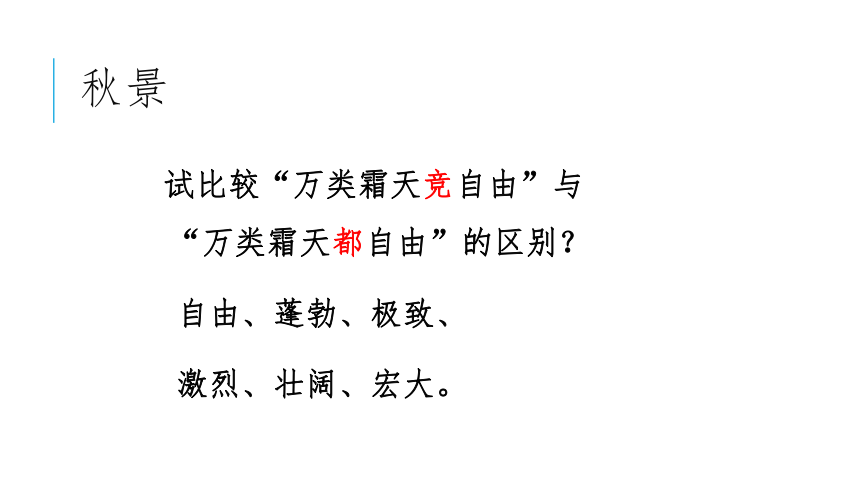

试比较“万类霜天竞自由”与“万类霜天都自由”的区别?

自由、蓬勃、极致、

激烈、壮阔、宏大。

为什么看到的是这些景物,而不是别的景物?

总体特征--色彩绚丽:一派壮丽景。

--充满生机:万类竞自由。

景物形象

意

创作者的思想感情

象

作品中的客观物象

诗人的思想感情与客观物象融合形成意象

意境

诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种充满诗意的艺术境界

意象

王国维 意境说

有造境,有写境,此理想与写实二派之所由分,然二者颇难分别,因大诗人所造之境,必合乎自然,所写之境,亦必邻于理想故也。

自然中之物,互相关系,互相限制。然其写之于文学及美术中也,必遗其关系、限制之处。故虽写实家,亦理想家也。

又虽如何虚构之境,其材料必求之于自然,而其构造,亦必从自然之法则。故虽理想家,亦写实家也。

叶嘉莹评点:任何一个事象,当其被描写于文学及艺术作品时,由于作者的直观感受作用,它已全部脱离了在现实世界中的诸种关系及时间空间的各种限制,而只成为一个直观感受之对象,于是它之存在于作品中也就不是单纯的“写实”的结果了。这种观点的产生实在是源于叔本华的美学理论。

王国维 意境说

有有我之境,有无我之境。

泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去” “可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”,有我之境也。

“采菊东篱下,悠然见南山” “寒波澹澹起,白鸟悠悠下”,无我之境也。

有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物。古人为词,写有我之境者为多。然未始不能写无我之境,此在豪杰之士能自树立耳。

无我之境,人惟于静中得之。有我之境,于由动之静时得之。故一优美,一宏壮也。

按:“无我之境、有我之境”的关系与“静、动”相关。“无我之境”,诗人处于忘我状态,因此心境平和,形成一种悠远、优美的风格。“有我之境”,诗人处于情景交融的状态,情感激越,无法正视事物的客观性,形成一种激烈、宏壮的风格。

朗读

感受高程度的词所带来的高浓度的情意,高密度的词所带来的高强度的感知 。

有强烈表达效果的词,用加重,或提高音量,或延长音程的方式处理 。

独立/寒秋,湘江/北去,橘子洲/头。

看/万山/红遍,层林尽染;漫江/碧透,百舸/争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,/万类霜天竞自由。

怅寥廓,问/苍茫/大地,谁/主沉浮?

携来/百侣/曾游,忆往昔/峥嵘岁月稠。

恰同学少年/,风华正茂/;书生意气/,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,/粪土当年万户侯

曾记否,到/中流击水,浪/遏/飞舟?

(2)描写角度摇曳变化。远近结合,俯仰结合,动静结合。

(3)使用富有传神、表现力的词汇(动词、形容词、副词)。

a“万”“遍”“层”“漫”“百”等词可见数量之多,范围之广、重重叠叠,表现出景色的壮美。

b“争”“击”“翔”分析,自然景象昂扬奋进,生机勃勃、充满生命活力。

(1)色彩绚烂,对比鲜明。“红遍”、“碧透”,红绿辉映。

学习反思一:总结归纳写景小妙招

(4)意象纷呈,意境深远。

(5)情景交融,借景抒情。

学习反思二:如何鉴赏景物描写和选词炼字的精妙之处(记在学习提示的对应部分)

(1)阅读文学作品,尤其是其中的写景部分时,要注重想象,通过描述画面的方式,来体会景物描写之美。

(2)把握意象特点,及其所营造的意境氛围,体会诗人情感。

(3)有精妙的选词炼字之处时,通过还原比较的方式,分析出我们所体会到的美感。

比较鉴赏:想象描绘画面,把握意象和意境,体会以下词句所表达的情感。

*无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》)

*塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。(范仲淹《渔家傲·秋思》)

*枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。(马致远《天净沙·秋思》)

王国维 意境说

境非独谓景物也,喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者,谓之有境界,否则谓之无境界。

叶嘉莹评点:《人间词话》中所标举的“境界”,其含义应该乃是说凡作者能把自己所感知之“境界”,在作品中作鲜明真切的表现,使读者也可得到同样鲜明真切之感受者,如此才是“有境界”的作品。所以欲求作品之“有境界”,则作者自己必须先对其所写之对象有鲜明真切之感受。至于此一对象则既可以为外在之景物,也可以为内在之感情;既可为耳目所闻见之真实之境界,亦可以为浮现于意识中之虚构之境界。但无论如何却都必须作者自己对之有真切之感受,始得称之为“有境界”,如果只是因袭模仿,则尽管把外在之景物写得“桃红柳绿”,把内在之感情写得“肠断魂销”,也依然是“无境界”。

学习任务二

再读诗歌,体会景物背后的真感情

重读前三句,比较翻译和诗句之间的区别。

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

寒秋(时节),(我)独立橘子洲头,(望)湘江北去。

这里的“独立”,和你平常理解的“独立”一样吗?

“独立”有单独地站立,也有不依靠他人的意思。

唐杜甫《独立》诗:“天机近人事,独立万端忧。”

明末清初的金圣叹在《杜诗解》中说:“操危虑深,故云‘独立’。”

“独立”不仅表明是诗人一个人,而且显示了诗人中流砥柱的气概。 当时军阀赵恒惕正在通缉毛泽东,诗人身处险境却能“独立寒秋”,坦荡从容。

独立

学习任务二

再读诗歌,体会景物背后的真感情

关注领字,分析情感的变化,说说你从中看到的抒情主人公形象。

领字

朱承平《诗词格律教程》中说:“领字,又称领字句,是词特有的一种句法。词的句法长短不一,如果都用实词,各句则无转折延宕之处,读起来就会觉得呆板生硬,也不便于歌唱。所以,有必要在长短参差的句子当中,夹杂一些承领上下旬式的虚字,表示上下文语法关系,保证句意贯通,使不同的句式更为灵活,富有生气。”

贯穿全词线索的作用

让我们关注到抒情主人公的存在

领字

唐宋词中的虚字并不等同于语法概念上的虚词,是就其艺术职能而非词性而言的。担当领字(虚字)的有副词、动词、连词、介词、形容词等。

《左庵词话》曰:“词最忌板,须用虚字转折方活。如任、看、正、待、乍、怕、总、向、爱、奈、似、但、料、想、更、算、况、怅、快、早、尽、凭、叹、方、将、未、已、应、若、莫、念、甚、倘、便、怎、惩等类皆是。

学习任务二

再读诗歌,体会景物背后的真感情

关注领字,分析情感的变化,说说你从中看到的抒情主人公形象。

立、看、怅、问、携、忆、记

广阔无垠的大地啊,谁才是主宰你消长兴衰命运的主人呢?

——想到了祖国的命运与革命的未来。提出了谁是大地的主宰的问题:革命领导权的问题。

——这表明了词人对国家命运的关切和以天下为己任的博大胸怀和凌云壮志。

怅 问

“携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠”

承上启下,过渡自然。上片故地重游,自然引起下文对往昔生活的回忆。并且通过回忆,巧妙的回答了上片的提问,可谓衔接巧妙,浑然天成。

携

追忆往事,表现青年时代的精神和理想,

暗答了上阕的提问。

忆

想象人物群像:

请同学朗诵,其他同学请跟随进入回忆中。

试用两三个词语概括“同学少年”的精神风貌。

湘江秋景——景物特点——诗人情怀

人物活动——精神风貌——诗人志向

诗歌读到这一步是不是就可以结束了?

重返历史场景:

具体说说你对“峥嵘岁月”的理解。

这首词写于1925年深秋。大约是在毛泽东离开湖南前往当时革命活动的中心广州时所写的。毛泽东从1911至1925年,曾数度在长沙学习、工作和从事革命活动。这期间,国内外发生了许多重大事件,如辛亥革命、第一次世界大战、俄国十月革命、五四运动、中国共产党成立等,都是影响世界形势的巨大变革。这样的岁月,如历史群山中耸峙的一座又一座峥嵘的高峰。

②“指点江山,激扬文字”是指什么活动?

学习任务三

结合材料,深化想象与移情

渐渐的我在我周围建立了一群青年,这样造成了一个团体的核心,这个团体日后对中国的革命运动和国事有极大的影响。这是一群严肃的青年,他们所说的和所做的每一件事都有一个宗旨,只谈修身治国平天下的大事!

——埃德加·斯诺《毛泽东自传》

自“五四”运动以来,我的大部分时间都用在学生政治活动上。我是湖南学生报纸《湘江评论》的编者,在长沙,我帮助成立文化书社。这个书社和新民学会都激烈反对当时的湖南督军大混蛋张敬尧。新民学会更厉害,领导了一次学生大罢课来反对张。张为报复起见,就禁止《湘江评论》的出版。

——埃德加·斯诺《毛泽东自传》

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

五月七日,民国奇耻(1915年1月,日本提出灭亡中国的“二十一条”,并于5月7日发出最后通牒);何以报仇? 在我学子!

天下者,我们的天下;国家者,我们的国家;社会者,我们的社会;我们不说,谁说?我们不干,谁干?

重返历史场景:

深刻领悟内涵:

①“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”如果把这两个问句改用陈述句或感叹句来表达,在效果上有何差别?

②有人认为,作者在这首词里提出并回答了中国革命的领导权问题;也有人认为,这首词主要表达了青年毛泽东的人生抱负和革命豪情。在你看来,这两种观点分别需要使用哪些材料才能论证说明?

三、结合材料,深化想象与移情

学习反思

1. 通过上面的活动,你对深入探究诗歌主旨的方法,也就是深化想象与移情的方法能概括出来吗?

运用习得的知识进行补充;查找相关的互文性资料进行探究

2. 如果改变想象与移情的顺序,不是先从文本出发进行合理想象与移情,而是先查找资料,那么结果会有怎样的变化?

注意想象与移情的顺序,一定要先依据文本。

创作背景

1935年11月间,中央红军、陕北红军和鄂豫皖北上红军胜利会师;12月9日,北京爆发了“一二·九”运动,中国共产党提出“停止内战,一致抗日”的口号,中国人民的革命事业进入一个新时代。面对祖国的大好河山和新的历史任务,毛泽东写下了这首词。

《沁园春·雪》写于1936年2月,遵义会议确立了毛泽东在全党全军的领导地位。毛泽东率长征部队胜利到达陕北之后.领导全党展开了反抗日本帝国主义侵略的伟大斗争。在陕北清涧县,毛泽东曾于一场大雪之后攀登到海拔千米、白雪覆盖的塬上视察地形,欣赏“北国风光”,过后写下了这首词。

1925年

1月11日,中国共产党第四次全国代表大会在上海召开。

3月1日,由中国共产党和国民党左派共同发起的国民会议促成会全国代表大会在北京开幕。4月16日,大会闭幕。大会宣传了中国共产党反帝反封建的政治主张,对国民会议运动的方针和组织大纲等作出了决议。

3月12日,孙中山在北京逝世。

送魏十六还苏州

皇甫冉①

秋夜沉沉此送君,阴虫②切切不堪闻。

归舟明日毗陵道,回首姑苏是白云。

[注]①皇甫冉,唐代诗人。作者的朋友魏十六曾从苏州(即“姑苏”)到常州(即“毗陵”,唐时常州为毗陵郡)方向来拜访他;魏十六返回苏州时,作者乘船相送。②阴虫,指蟋蟀。

蛇 冯至

我的寂寞是一条长蛇,

静静地没有言语。

你万一梦到它时,

千万呵,不要悚惧。

它是我忠诚的侣伴,

心里害着热烈的相思;

它想那茂密的草原——

你头上的,浓郁的乌丝。

它月影一般的轻轻地

从你那儿轻轻走过;

它把你的梦境衔了来,

象一只绯红的花朵。

昌耀:

诗人作为美的象征,我相信古今中外争议不大。根据是:世上一些用以表示人格身份之类的美好语词都可能与诗人的价值或存在相关,或是诗人的同义语,如称之夜莺、杜鹃、金丝燕;如称之预言家、谪仙人、立法者、赤子、战士、哲人、鼓号手、老水手;如称之世界的良心、时代的触角、民族之魂。不一而足。

自然,也不免于恶谥,如称“凤歌笑孔丘”的楚国诗人接舆为楚狂。如是,即使是“狂人”也无损于诗人的命名。

沁园春·长沙

毛泽东

沁园春·雪

北国风光,千里冰封,万里雪飘。望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。须晴日,看红装素裹,分外妖娆。

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。

词萌芽于南朝,是隋唐时兴起的一种新的文学样式。到了宋代,经过长期不断的发展,进入到词的全盛时期。词最初称为“ ”,别称有:近体乐府、长短句、词子、乐章、琴趣等,是配合宴乐乐曲而 的歌诗,后来词也跟乐府诗一样,逐渐跟音乐分离了,成为诗的别体,所以有人把词称为“ ”。

词牌是词的 的名称,不同的词牌在总句数、每句的字数、平仄上都有规定。某些词牌的命名,与创始之作的内容有关联,但后人依声或依谱继作,则不一定受此限制,可以赋词牌本意,也可以撇开词牌本意自由发挥。词的标题和词牌有着严格的区别,标题是词的 的集中体现。

如“沁园春”是 ,“长沙”是 。“沁园春”相传为东汉明帝女儿沁水公主园林,后为外戚窦宪所夺,有人做诗咏其事,这个词牌由此得名。

分 类

按长短分:

(58字以内)

中调(59--90字)

(91字以上)

词的流派

气势豪放,意境浑厚。代表作家苏轼、辛弃

疾。

清丽含蓄,婉转缠绵。代表作家柳永、秦观、

李清照。

豪放派

关于词的常识

给下列字标注读音或写出括号内相应汉字。

橘( )子zhōu( )头

层林尽rǎn ( )

百舸( )争流

鱼xiáng( )浅底

万类霜天jìng( )自由

怅( )liáo kuò( )

问cāngmáng( )大地

Zhēng róng( )岁月稠

挥斥方qiú( )

万户hóu( )

màn( )江碧透

浪è( )飞舟

请同学朗诵,其他同学请进入脑海中的画面。

描述你的感受及看见的画面

哪些字词帮助或影响了你的想象,圈出来,并说说它们是如何帮助或影响你的?

学习任务一

上阕:想象湘江秋景

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

数量:万山、层林、百舸、万类

程度:红遍、漫江、碧透、尽染、长空、浅底

颜色:红遍、尽染、碧透、

动作:尽染、鹰击长空、鱼翔浅底、竞自由

(万)山——红(遍) (远眺)

(层)林——(尽)染 (远眺) 静态

(漫)江——碧(透 ) (近观)

(百)舸——(争)流 (近观)

鹰——击 (仰视) 动态

鱼——翔 (俯瞰)

看

秋景

试比较“万类霜天竞自由”与“万类霜天都自由”的区别?

自由、蓬勃、极致、

激烈、壮阔、宏大。

为什么看到的是这些景物,而不是别的景物?

总体特征--色彩绚丽:一派壮丽景。

--充满生机:万类竞自由。

景物形象

意

创作者的思想感情

象

作品中的客观物象

诗人的思想感情与客观物象融合形成意象

意境

诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种充满诗意的艺术境界

意象

王国维 意境说

有造境,有写境,此理想与写实二派之所由分,然二者颇难分别,因大诗人所造之境,必合乎自然,所写之境,亦必邻于理想故也。

自然中之物,互相关系,互相限制。然其写之于文学及美术中也,必遗其关系、限制之处。故虽写实家,亦理想家也。

又虽如何虚构之境,其材料必求之于自然,而其构造,亦必从自然之法则。故虽理想家,亦写实家也。

叶嘉莹评点:任何一个事象,当其被描写于文学及艺术作品时,由于作者的直观感受作用,它已全部脱离了在现实世界中的诸种关系及时间空间的各种限制,而只成为一个直观感受之对象,于是它之存在于作品中也就不是单纯的“写实”的结果了。这种观点的产生实在是源于叔本华的美学理论。

王国维 意境说

有有我之境,有无我之境。

泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去” “可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”,有我之境也。

“采菊东篱下,悠然见南山” “寒波澹澹起,白鸟悠悠下”,无我之境也。

有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物。古人为词,写有我之境者为多。然未始不能写无我之境,此在豪杰之士能自树立耳。

无我之境,人惟于静中得之。有我之境,于由动之静时得之。故一优美,一宏壮也。

按:“无我之境、有我之境”的关系与“静、动”相关。“无我之境”,诗人处于忘我状态,因此心境平和,形成一种悠远、优美的风格。“有我之境”,诗人处于情景交融的状态,情感激越,无法正视事物的客观性,形成一种激烈、宏壮的风格。

朗读

感受高程度的词所带来的高浓度的情意,高密度的词所带来的高强度的感知 。

有强烈表达效果的词,用加重,或提高音量,或延长音程的方式处理 。

独立/寒秋,湘江/北去,橘子洲/头。

看/万山/红遍,层林尽染;漫江/碧透,百舸/争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,/万类霜天竞自由。

怅寥廓,问/苍茫/大地,谁/主沉浮?

携来/百侣/曾游,忆往昔/峥嵘岁月稠。

恰同学少年/,风华正茂/;书生意气/,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,/粪土当年万户侯

曾记否,到/中流击水,浪/遏/飞舟?

(2)描写角度摇曳变化。远近结合,俯仰结合,动静结合。

(3)使用富有传神、表现力的词汇(动词、形容词、副词)。

a“万”“遍”“层”“漫”“百”等词可见数量之多,范围之广、重重叠叠,表现出景色的壮美。

b“争”“击”“翔”分析,自然景象昂扬奋进,生机勃勃、充满生命活力。

(1)色彩绚烂,对比鲜明。“红遍”、“碧透”,红绿辉映。

学习反思一:总结归纳写景小妙招

(4)意象纷呈,意境深远。

(5)情景交融,借景抒情。

学习反思二:如何鉴赏景物描写和选词炼字的精妙之处(记在学习提示的对应部分)

(1)阅读文学作品,尤其是其中的写景部分时,要注重想象,通过描述画面的方式,来体会景物描写之美。

(2)把握意象特点,及其所营造的意境氛围,体会诗人情感。

(3)有精妙的选词炼字之处时,通过还原比较的方式,分析出我们所体会到的美感。

比较鉴赏:想象描绘画面,把握意象和意境,体会以下词句所表达的情感。

*无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》)

*塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。(范仲淹《渔家傲·秋思》)

*枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。(马致远《天净沙·秋思》)

王国维 意境说

境非独谓景物也,喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者,谓之有境界,否则谓之无境界。

叶嘉莹评点:《人间词话》中所标举的“境界”,其含义应该乃是说凡作者能把自己所感知之“境界”,在作品中作鲜明真切的表现,使读者也可得到同样鲜明真切之感受者,如此才是“有境界”的作品。所以欲求作品之“有境界”,则作者自己必须先对其所写之对象有鲜明真切之感受。至于此一对象则既可以为外在之景物,也可以为内在之感情;既可为耳目所闻见之真实之境界,亦可以为浮现于意识中之虚构之境界。但无论如何却都必须作者自己对之有真切之感受,始得称之为“有境界”,如果只是因袭模仿,则尽管把外在之景物写得“桃红柳绿”,把内在之感情写得“肠断魂销”,也依然是“无境界”。

学习任务二

再读诗歌,体会景物背后的真感情

重读前三句,比较翻译和诗句之间的区别。

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

寒秋(时节),(我)独立橘子洲头,(望)湘江北去。

这里的“独立”,和你平常理解的“独立”一样吗?

“独立”有单独地站立,也有不依靠他人的意思。

唐杜甫《独立》诗:“天机近人事,独立万端忧。”

明末清初的金圣叹在《杜诗解》中说:“操危虑深,故云‘独立’。”

“独立”不仅表明是诗人一个人,而且显示了诗人中流砥柱的气概。 当时军阀赵恒惕正在通缉毛泽东,诗人身处险境却能“独立寒秋”,坦荡从容。

独立

学习任务二

再读诗歌,体会景物背后的真感情

关注领字,分析情感的变化,说说你从中看到的抒情主人公形象。

领字

朱承平《诗词格律教程》中说:“领字,又称领字句,是词特有的一种句法。词的句法长短不一,如果都用实词,各句则无转折延宕之处,读起来就会觉得呆板生硬,也不便于歌唱。所以,有必要在长短参差的句子当中,夹杂一些承领上下旬式的虚字,表示上下文语法关系,保证句意贯通,使不同的句式更为灵活,富有生气。”

贯穿全词线索的作用

让我们关注到抒情主人公的存在

领字

唐宋词中的虚字并不等同于语法概念上的虚词,是就其艺术职能而非词性而言的。担当领字(虚字)的有副词、动词、连词、介词、形容词等。

《左庵词话》曰:“词最忌板,须用虚字转折方活。如任、看、正、待、乍、怕、总、向、爱、奈、似、但、料、想、更、算、况、怅、快、早、尽、凭、叹、方、将、未、已、应、若、莫、念、甚、倘、便、怎、惩等类皆是。

学习任务二

再读诗歌,体会景物背后的真感情

关注领字,分析情感的变化,说说你从中看到的抒情主人公形象。

立、看、怅、问、携、忆、记

广阔无垠的大地啊,谁才是主宰你消长兴衰命运的主人呢?

——想到了祖国的命运与革命的未来。提出了谁是大地的主宰的问题:革命领导权的问题。

——这表明了词人对国家命运的关切和以天下为己任的博大胸怀和凌云壮志。

怅 问

“携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠”

承上启下,过渡自然。上片故地重游,自然引起下文对往昔生活的回忆。并且通过回忆,巧妙的回答了上片的提问,可谓衔接巧妙,浑然天成。

携

追忆往事,表现青年时代的精神和理想,

暗答了上阕的提问。

忆

想象人物群像:

请同学朗诵,其他同学请跟随进入回忆中。

试用两三个词语概括“同学少年”的精神风貌。

湘江秋景——景物特点——诗人情怀

人物活动——精神风貌——诗人志向

诗歌读到这一步是不是就可以结束了?

重返历史场景:

具体说说你对“峥嵘岁月”的理解。

这首词写于1925年深秋。大约是在毛泽东离开湖南前往当时革命活动的中心广州时所写的。毛泽东从1911至1925年,曾数度在长沙学习、工作和从事革命活动。这期间,国内外发生了许多重大事件,如辛亥革命、第一次世界大战、俄国十月革命、五四运动、中国共产党成立等,都是影响世界形势的巨大变革。这样的岁月,如历史群山中耸峙的一座又一座峥嵘的高峰。

②“指点江山,激扬文字”是指什么活动?

学习任务三

结合材料,深化想象与移情

渐渐的我在我周围建立了一群青年,这样造成了一个团体的核心,这个团体日后对中国的革命运动和国事有极大的影响。这是一群严肃的青年,他们所说的和所做的每一件事都有一个宗旨,只谈修身治国平天下的大事!

——埃德加·斯诺《毛泽东自传》

自“五四”运动以来,我的大部分时间都用在学生政治活动上。我是湖南学生报纸《湘江评论》的编者,在长沙,我帮助成立文化书社。这个书社和新民学会都激烈反对当时的湖南督军大混蛋张敬尧。新民学会更厉害,领导了一次学生大罢课来反对张。张为报复起见,就禁止《湘江评论》的出版。

——埃德加·斯诺《毛泽东自传》

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

五月七日,民国奇耻(1915年1月,日本提出灭亡中国的“二十一条”,并于5月7日发出最后通牒);何以报仇? 在我学子!

天下者,我们的天下;国家者,我们的国家;社会者,我们的社会;我们不说,谁说?我们不干,谁干?

重返历史场景:

深刻领悟内涵:

①“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”如果把这两个问句改用陈述句或感叹句来表达,在效果上有何差别?

②有人认为,作者在这首词里提出并回答了中国革命的领导权问题;也有人认为,这首词主要表达了青年毛泽东的人生抱负和革命豪情。在你看来,这两种观点分别需要使用哪些材料才能论证说明?

三、结合材料,深化想象与移情

学习反思

1. 通过上面的活动,你对深入探究诗歌主旨的方法,也就是深化想象与移情的方法能概括出来吗?

运用习得的知识进行补充;查找相关的互文性资料进行探究

2. 如果改变想象与移情的顺序,不是先从文本出发进行合理想象与移情,而是先查找资料,那么结果会有怎样的变化?

注意想象与移情的顺序,一定要先依据文本。

创作背景

1935年11月间,中央红军、陕北红军和鄂豫皖北上红军胜利会师;12月9日,北京爆发了“一二·九”运动,中国共产党提出“停止内战,一致抗日”的口号,中国人民的革命事业进入一个新时代。面对祖国的大好河山和新的历史任务,毛泽东写下了这首词。

《沁园春·雪》写于1936年2月,遵义会议确立了毛泽东在全党全军的领导地位。毛泽东率长征部队胜利到达陕北之后.领导全党展开了反抗日本帝国主义侵略的伟大斗争。在陕北清涧县,毛泽东曾于一场大雪之后攀登到海拔千米、白雪覆盖的塬上视察地形,欣赏“北国风光”,过后写下了这首词。

1925年

1月11日,中国共产党第四次全国代表大会在上海召开。

3月1日,由中国共产党和国民党左派共同发起的国民会议促成会全国代表大会在北京开幕。4月16日,大会闭幕。大会宣传了中国共产党反帝反封建的政治主张,对国民会议运动的方针和组织大纲等作出了决议。

3月12日,孙中山在北京逝世。

送魏十六还苏州

皇甫冉①

秋夜沉沉此送君,阴虫②切切不堪闻。

归舟明日毗陵道,回首姑苏是白云。

[注]①皇甫冉,唐代诗人。作者的朋友魏十六曾从苏州(即“姑苏”)到常州(即“毗陵”,唐时常州为毗陵郡)方向来拜访他;魏十六返回苏州时,作者乘船相送。②阴虫,指蟋蟀。

蛇 冯至

我的寂寞是一条长蛇,

静静地没有言语。

你万一梦到它时,

千万呵,不要悚惧。

它是我忠诚的侣伴,

心里害着热烈的相思;

它想那茂密的草原——

你头上的,浓郁的乌丝。

它月影一般的轻轻地

从你那儿轻轻走过;

它把你的梦境衔了来,

象一只绯红的花朵。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读