6.1《老子》四章 课件(共34张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 6.1《老子》四章 课件(共34张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-17 07:54:01 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

老

子

四 章

壹

文化常识

老子,姓李名耳,字聃,中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。

老子曾担任周朝守藏室之史,以博学而闻名,孔子曾入周向他问礼。春秋末年,天下大乱,老子欲弃官归隐,遂骑青牛西行。到灵宝函谷关时,受关令尹喜之请著《道德经》。

国家图书馆馆长(周朝的守藏史)

道家学派的创始人(道德天尊)

中国哲学之父

《史记》“孔子适周, 将问礼于老子”

孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为增。至于龙,吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!

孔子前往周都,想向老子请教礼的学问。老子说:“你所说的礼,倡导它的人骨头都已经腐烂了,只有他的言论还在。况且君子时运来了就驾着车出去做官,生不逢时,就像蓬草一样随风飘转。我听说,善于经商的人把货物隐藏起来,好像什么东西也没有,君子具有高尚的品德,他的容貌好像很愚钝。抛弃您的骄气和过多的欲望,抛弃您做作的情态神色和过大的志向,这些对于您自身都是没有好处的。我能告诉您的,就这些罢了。”孔子离去以后,对弟子们说:“鸟,我知道它能飞;鱼,我知道它能游;兽,我知道它能跑。会跑的可以织网捕获它,会游的可制成丝线去钓它,会飞的可以用箭去射它。至于龙,我就不知道它能驾着风而飞腾升天。我今天见到的老子,大概就像龙一样吧!”

老子“无法捕捉、变幻莫测”

以老庄为代表的道家思想,为当时社会开出了一剂与儒家截然相反的“药方”一主张以宇宙”本体、万物之源的“道”作为法则,以“天道”驾驭“人道”,用“无为”实现“有为”。

道家无为而治的学说主张,对中国哲学、中国社会乃至中国人都具有深刻影响。道家与儒家和后来的佛家,构成中国传统思想文化的内核。

老子的处世哲学

老子的哲学,是夹缝中生存的技术,是盘根错节的社会中游刃有余的智慧,是专制社会中唯一能保护自己肉体存在的法术。其诀窍就是通过压缩主体精神与人格,来取得苟且偷生的空间。一句话,有专制,必有老子思想。

——鲍鹏山

贰

文本研习

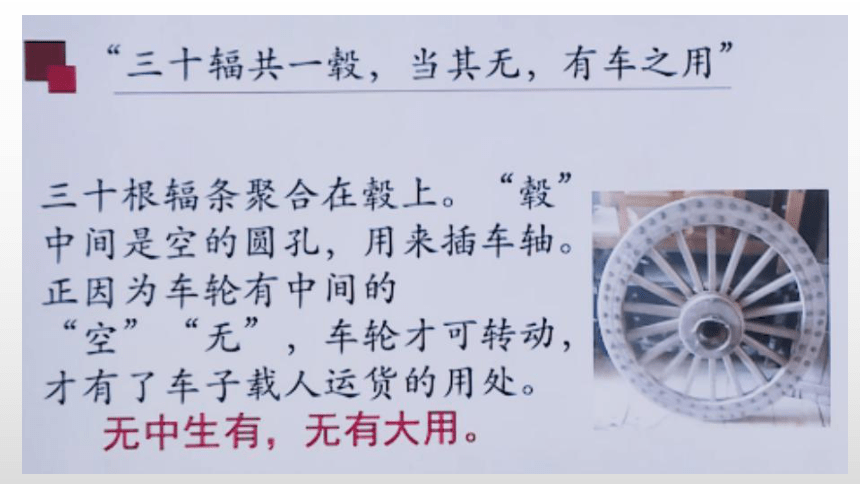

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

[注释]

①辐:车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时代的车轮由三十根辐条所构成。此数取法于每月三十日的历次。

②毂:车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴。

③当其无,有车之用:车的功用正是产生于车毂的无。"无"指车毂的中空处。

④埏埴:和泥(制作陶器)。埏,揉和;埴,黏土。 ⑤户牖:门窗。

三十根辐条汇集到一根毂上,有了车毂中空的地方,才有了车子的作用。揉和陶土把它做成器皿,有了器具中空的地方,才有了器皿的作用。开凿门窗来建造房屋,有了门窗四壁的空间的部分,才具备房屋的作用。所以,“有”给人便利,“无”使它们发挥了作用。

器皿没有中间“空虚”部分,就不能盛东西。

房屋没有凿出门窗的“空处”,也就没有出入和阳光,人就无法居住。

没有“空” 和“无”,就不能发挥“有”的作用。事物有用而给人便利,是借助了“无”才发挥了价值和作用。

一般人:只看到“实”和“有”及其作用,忽略另一面“空”和“无”的作用。

老子:把“无”的作用突显出来,论述“有”“无”的关系。二者相互依存,相互为用;没有“无”就无所谓“有”

有无相生、对立统一,是道家的重要思想

「学习任务」老子对“有”和“无”的认识,与世俗常见有何不同

.事物存在着对立面:美丑、善恶、有无、难易、长短、高下、音声、前后,彼此相反,又互相依存。

掌握了万物相互依存、相反相成的规律,便能在相反事物中获得力量。

朴素辩证法的思想,是老子道家思想的重要内容。

任继愈《竹影集:任继愈自选集》

“老子的‘无为’不是一无所为,而是用‘无’的原则去‘为’。所以能做到有若无,实若虚,以退为进,以守为攻,以屈为伸,以弱为强,以不争为争,从而丰富了中国古代辩证法思想,建立了中国古代辩证法贵柔的体系,与儒家《易传》尚刚健体系并峙。两大流派优势互补,共同丰富了中华民族的文化宝库。

不要把“无”的地位、作用过分夸大。....没有墙壁、梁柱、砖木的“有”,也就没有供起居的空间,只是一片空旷的开阔地,虽有空间(“无”),却不能居住。有与无互相依存,相得益彰。

[学习任务」把老子关于有和无的辩证观点迁移到日常生活中,请你说说围绕学习、读书、交友等具体事件,该怎样正确对待“有”和‘无”呢

参考示例1:一个人如果不给自己和别人留出空间,那会有什么后果呢 比如学习与休息,我们能把一天二十四小时都用来学习吗 如果这样做,人很快就会崩溃。所以,我们白天学习,晚上休息。睡觉休息恰恰是积蓄力量,是为了第二天更好地学习。读书也是如此。如果囫囵吞枣不假思索地读书,把头脑塞得满满的,不给自己留下思考空间和消化吸收的余地,读书的效果如何能好

参考示例2:现在有些人想要的东西太多,太在意“有” ,去占有,去拥有,去享有,而恰恰忘记了“ 无”的作用。各种欲念把心都装满了,所以生活会很焦虑,很痛苦。人的一生不能一直都想“有”,还一定要有“无”。如果换个角度把心放空,去掉杂念私欲,做什么事情都刻意给自己的心灵留有空间,留有余地,留出“无” 。之后你会发现,原来生活中没有多余的有形物质,人生会变得更轻松美好。

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

[注释]

①企:踮起脚 ②跨者不行:跨大步的人行走不稳。

③自见者不明:自我显露的不能显明。 ④自是者不彰:自己为是的不能彰显。

⑤自伐:和下文的“自矜”都是自我夸耀的意思。

⑥长:长久。一说读zhǎng,意思是得到敬重。

⑦其在道也,曰余食赘行,物或恶之:(自见、自是、自伐、自矜等行为)用道的观点来看,就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,行,同“形”。

⑧处:为,做。

踮起脚跟的人站立不住;跨步行的人走不远,自我显露的不能显露,自己为是的不能彰显;自我夸耀的人,反而不能成就大功,自尊自大的人反而不被人们敬重。从道的角度看,以上这些行为,就叫作剩饭赘瘤。人们常常厌恶这些东西,所以有道的人决不这样做。

[学习任务」老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么 老子举例意在说明什么看法

企者——用脚尖直立身体,违背人体自然规律。

跨者——迈大步行走,不是行走的最自然状态。自然状态才最适合

根源:急于求成、内心焦虑

同样,“四自” 错误表现本质:追逐显相、看中自“我”

恶果:余食赘行、令人厌恶、有道者不处

以经解经

「第四十五章(节选)」

大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷。大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。

翻译:天下最完满的东西,看起来好像有欠缺,但是它的作用是不会衰竭的。天下最充实的东西,看起来好像是空虚没有一样,但是它的作用是不会穷尽的。最笔直的东西看起来好像是弯曲的,最灵巧的东西看起来好像是笨拙的,最卓越的辩才好像是不善言辞的。

总结:

(1) 完美人格:不在外形上显露,而为内在生命含藏;重内藏无外见,内藏胜于外见。

(2) 不追求圆满无缺,否则物极必反。保持大成若缺、大盈若冲状态,才不走向极端。

(3)凡事要适可而止,做事要留有余地。

(四自都是不对的)

(22章节选)

是以圣人抱一为天下式。不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长。夫唯不争,故天下莫能与之争。古之所谓“曲则全”者,岂虚言哉!诚全而归之。

翻译:所以有道的人坚守这一原则作为天下事理的范式。不自我表扬,反能显明;不自以为是,反能彰显;不自我夸耀,反能有功;不自高自大,所以才能长久。正因为不与人争,所以天下没有人能与他争。古人所谓“委曲便会保全”的话,怎么会是空话呢 它确实能使人得到保全, 回归大道。

理解:

(1)做人不要“自见”“自是”“自伐”“自矜”,而要谦虚、谦让。“曲则全”的处世哲学:求全之道,莫过于不争。不争之道,在于“不自见” 、“不自是” 、“不自伐” 、“不自矜” 。

(2)做人不要“企立”跨行”,不要主观妄为,而要遵循遵循自然规律,顺“道”而行。

「练习三」思考:现实中,有的老师或家长特别鼓励孩子去自我表现、自我展示,你对这种做法怎么看

参考示例:俗话说“ 酒香也怕巷子深”。在现实生活中,一定程度的自我表现与能力展示固然应该有,但需要有个度。过度的自我表现,一味让孩子刻意不自然地炫耀,不仅得不到称赞,反而会让人觉得幼稚浅薄,缺少内涵。如果为了某种目的而不顾孩子是否愿意、是否有能力,就更令人生厌。所以尊重孩子的愿望不加干涉顺其自然发展才是最好的选择。何况真正的自我表现、自我展示,需要真才实学。而抛却浮华,修炼真学问,真功夫,才是正道。

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

[注释]

①强(qiǎng)行者有志:勤勉而行的人有意志

② 不失其所者久:不丧失立身之基的人能够长久。

③ 死而不亡者寿:死而不朽的人就是长寿。意思是,有道之人身死而道长存,这就是寿。

能了解别人的人有智慧,能了解自己的人聪明。

能战胜别人的人有力气,能战胜自己的人坚强。

知道满足的人才是富人,强劲奋进的人有意志。

不丧失立身之地的人能够长久,有道之人身虽死而“道”仍存,这就是长寿。

“知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强“为一组,强调人欲知人,必先自知,人欲胜人,必先自胜,故以“自知”“自胜”为立身之本。

如果对已经达到的境界( 自知、自胜的程度)感到知足,可称得上富有,但精益求精、强劲奋进才称得上有(求道的)意志。那些知足者“不失其所”,可以立身长久;但强行者求道不息,身死道存,与道同在,才称得上“寿”,即不朽。 ( 参见饶尚宽译注《老子》,中华书局年2006版朱谦之撰《老子校释》,中华书局1984年版)

(1)知足者富,真正的富有并不是满足于现状,也不是满足于物质匮乏,而是对自知、自胜的程度达到一定境界而感到满足,这才算富有。知足者不失“自知”自胜”立身之本,才可以立身长久。如把“知足者富”解释为“ 知足常乐”,或理解为对物质生活不做过多要求就是富有,都与老子思想不相符合。

(2)强行者有志强行者自知自胜,并努力奋进,求道不息,这样的人身体虽然消失,但他所传承的道仍然存在,才称得上长寿不朽。如把“强行者有志”简单理解成发愤图强,才算有“志气“;把“死而不亡者寿”简单比附为“ 有的人死了,但还活在人民心中”,这就脱离了语境,与老子主张完全不同。

三十三章讲个人的修养。

(1)知人、胜人固然重要,但自知、自胜更重要。

(2) 通过知人与自知,胜人与自胜,知足与强行,不失其所与死而不亡,两两比较辨析,告诉人们:人生唯有自知自胜,自强,才能实现天地之志,与道长存。

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮 ,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

[注释]

1.其安易持:事物安然未生变的时候容易持守。

2.其未兆易谋:问题还没有显露迹象的时候容易解决。

3.其脆易泮:事物脆弱的时候容易分离。泮,同“判”分离。

4.其微易散:事物细微的时候容易散失。

5.为之于未有:在事情未发生时就做。在祸乱没有产生以前就开始治理(国家)。

#为之于无事,防患于未然

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

[注释]

6.毫末:毫毛的末端。比喻极其细微的事物。

7. 累(léi)土:一筐土。累,同“纂”,土筐。

合抱的大树,(是)从细小的萌芽开始生长的;九层的高台,(是)从一筐土筑起的;千里的远行,是从脚下第一步开始的。

#大有小发展而来的,为之于细微终成其大

为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

8.为者败之:动手去做的就会坏事。

9.执者失之:有所把持的就会失去。

10.无为:指顺应自然,不求有所作为。11.几(jī):接近。

动手去做的就会坏事。有所把持的就会失去。因此圣人顺应自然所以也不会招致失败,无所执着所以也不遭受损害。人们做事情,总是在快要成功时失败,所以当事情快要完成的时候,也要像开始时那样慎重,就没有办不成的事情。

#始终谨慎,才能不失败

以经解经63章

图难于其易,为大于其细;天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

翻译:

处理困难要从容易处入手,实现远大(目标)要从细微处入手。天下的难事,必定从容易的做起;天下的大事,必定从细微的做起。所以圣人始终不自以为伟大,因此才能成就大的事情。

总结:(1) 事情都是从小到大、从易到难、从细到巨发展而来。

(2)圣人在事情刚出现或在萌芽之时就把它化解掉了。(3) 圣人表面上做小事、细事、易事,最后结果却成就大事、难事。

是以圣人欲不欲, 不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

12.欲不欲:想要常人所不想要的。

13.学不学:学习常人所不学习的。

14.复众人之所过:补救众人所犯的过错。复,弥补,补救。

因此,有道的圣人追求人所不追求的,不稀罕难以得到的货物,学习别人所不学习的,补救众人所经常犯的过错。这样遵循万物的自然本性而不会妄加干预。

圣人是怎么做的呢?

“圣人”是道家最高的理想人物,不同于儒家,儒家的圣人是伦理范化的道德人;道家的圣人“体任自然,拓展内在的生命世界,扬弃一切影响身心自由活动的束缚”。道家的“ 圣人”和儒家的圣人,无论对政治、人生、宇宙的观点均不相同,两者不可混同看待。(陈鼓应 《老子今注今译》p82注释)无为”:指顺应自然,不求有所作为。即不干扰不妄为。

小结

第六十四章主要讲“治国”

首先,指出“持于安,谋于未兆,泮其脆,散其微”四种现象,由此提出治世者要“为之于未有,治之于未乱”的方法, 要居安思危,处盛防衰。

其次,举出事物由小而大、由少到多、由近及远的三个事例,由此提出治世者要循序渐进,慎终如始。

第三,强调圣人的做法,按自然规律做事,无为无执,所以无败无失。

《老子》第六十四章中提到“合抱之木,生于毫未;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,荀子《劝学》中有“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。两者有什么不同?

明确:结论不同。

①荀子说“锲而不舍,金石可镂”,人要像蚯蚓那样“用心一也”,虽然“无爪牙之利,筋骨之强”,也要“上食埃土,下饮黄泉”,提出了积极进取的主张。

②老子则主张“无为”“无执”,实际上是让人们依照自然规律办事,树立必胜的信心和坚强的毅力,耐心地一点一滴去完成,稍有松懈,常会造成前功尽弃、功亏一篑的结局。

叁

拓展延伸

中国文人的儒道互补

儒家

A.偏重社会伦理,思考“人与人”的关系,强调道德完善和人格提升,强调积极进取的历史使命感和社会责任心

B.侧重人道,但同时具有积极用世和超然通达心态

道家:

A.偏重哲学问题,思考人与自然的关系,突出宁静和谐与超越世俗的观念

B.侧重天道,但同时具有积极用世和超然通达心态

从“儒道互补”看“钗黛合一”

宝钗似乎是一个儒家人物,谨言慎行、积极进取,近乎“圣人”;而黛玉则更像一个道家人物,自然率真、灵动飘逸,婉若“仙子”。前者是主流、正统,因此为“(蘅芜)君”;后者为辅助,因此为“(潇湘)妃(子)”。

湘云最初受宝钗影响,倾向于儒家,如她向宝玉所说的仕途经济;后来,与黛玉也颇为知心,如凹晶馆联诗。这是中国古代士大夫常走的一条路:最初总是希望能够“学而优则仕”,有一番作为;当理想受挫、四顾茫然时,便思退隐,寄情山水。

古代知识分子同有儒道思想:陶渊明、李白、苏轼

老

子

四 章

壹

文化常识

老子,姓李名耳,字聃,中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。

老子曾担任周朝守藏室之史,以博学而闻名,孔子曾入周向他问礼。春秋末年,天下大乱,老子欲弃官归隐,遂骑青牛西行。到灵宝函谷关时,受关令尹喜之请著《道德经》。

国家图书馆馆长(周朝的守藏史)

道家学派的创始人(道德天尊)

中国哲学之父

《史记》“孔子适周, 将问礼于老子”

孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为增。至于龙,吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!

孔子前往周都,想向老子请教礼的学问。老子说:“你所说的礼,倡导它的人骨头都已经腐烂了,只有他的言论还在。况且君子时运来了就驾着车出去做官,生不逢时,就像蓬草一样随风飘转。我听说,善于经商的人把货物隐藏起来,好像什么东西也没有,君子具有高尚的品德,他的容貌好像很愚钝。抛弃您的骄气和过多的欲望,抛弃您做作的情态神色和过大的志向,这些对于您自身都是没有好处的。我能告诉您的,就这些罢了。”孔子离去以后,对弟子们说:“鸟,我知道它能飞;鱼,我知道它能游;兽,我知道它能跑。会跑的可以织网捕获它,会游的可制成丝线去钓它,会飞的可以用箭去射它。至于龙,我就不知道它能驾着风而飞腾升天。我今天见到的老子,大概就像龙一样吧!”

老子“无法捕捉、变幻莫测”

以老庄为代表的道家思想,为当时社会开出了一剂与儒家截然相反的“药方”一主张以宇宙”本体、万物之源的“道”作为法则,以“天道”驾驭“人道”,用“无为”实现“有为”。

道家无为而治的学说主张,对中国哲学、中国社会乃至中国人都具有深刻影响。道家与儒家和后来的佛家,构成中国传统思想文化的内核。

老子的处世哲学

老子的哲学,是夹缝中生存的技术,是盘根错节的社会中游刃有余的智慧,是专制社会中唯一能保护自己肉体存在的法术。其诀窍就是通过压缩主体精神与人格,来取得苟且偷生的空间。一句话,有专制,必有老子思想。

——鲍鹏山

贰

文本研习

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

[注释]

①辐:车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时代的车轮由三十根辐条所构成。此数取法于每月三十日的历次。

②毂:车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴。

③当其无,有车之用:车的功用正是产生于车毂的无。"无"指车毂的中空处。

④埏埴:和泥(制作陶器)。埏,揉和;埴,黏土。 ⑤户牖:门窗。

三十根辐条汇集到一根毂上,有了车毂中空的地方,才有了车子的作用。揉和陶土把它做成器皿,有了器具中空的地方,才有了器皿的作用。开凿门窗来建造房屋,有了门窗四壁的空间的部分,才具备房屋的作用。所以,“有”给人便利,“无”使它们发挥了作用。

器皿没有中间“空虚”部分,就不能盛东西。

房屋没有凿出门窗的“空处”,也就没有出入和阳光,人就无法居住。

没有“空” 和“无”,就不能发挥“有”的作用。事物有用而给人便利,是借助了“无”才发挥了价值和作用。

一般人:只看到“实”和“有”及其作用,忽略另一面“空”和“无”的作用。

老子:把“无”的作用突显出来,论述“有”“无”的关系。二者相互依存,相互为用;没有“无”就无所谓“有”

有无相生、对立统一,是道家的重要思想

「学习任务」老子对“有”和“无”的认识,与世俗常见有何不同

.事物存在着对立面:美丑、善恶、有无、难易、长短、高下、音声、前后,彼此相反,又互相依存。

掌握了万物相互依存、相反相成的规律,便能在相反事物中获得力量。

朴素辩证法的思想,是老子道家思想的重要内容。

任继愈《竹影集:任继愈自选集》

“老子的‘无为’不是一无所为,而是用‘无’的原则去‘为’。所以能做到有若无,实若虚,以退为进,以守为攻,以屈为伸,以弱为强,以不争为争,从而丰富了中国古代辩证法思想,建立了中国古代辩证法贵柔的体系,与儒家《易传》尚刚健体系并峙。两大流派优势互补,共同丰富了中华民族的文化宝库。

不要把“无”的地位、作用过分夸大。....没有墙壁、梁柱、砖木的“有”,也就没有供起居的空间,只是一片空旷的开阔地,虽有空间(“无”),却不能居住。有与无互相依存,相得益彰。

[学习任务」把老子关于有和无的辩证观点迁移到日常生活中,请你说说围绕学习、读书、交友等具体事件,该怎样正确对待“有”和‘无”呢

参考示例1:一个人如果不给自己和别人留出空间,那会有什么后果呢 比如学习与休息,我们能把一天二十四小时都用来学习吗 如果这样做,人很快就会崩溃。所以,我们白天学习,晚上休息。睡觉休息恰恰是积蓄力量,是为了第二天更好地学习。读书也是如此。如果囫囵吞枣不假思索地读书,把头脑塞得满满的,不给自己留下思考空间和消化吸收的余地,读书的效果如何能好

参考示例2:现在有些人想要的东西太多,太在意“有” ,去占有,去拥有,去享有,而恰恰忘记了“ 无”的作用。各种欲念把心都装满了,所以生活会很焦虑,很痛苦。人的一生不能一直都想“有”,还一定要有“无”。如果换个角度把心放空,去掉杂念私欲,做什么事情都刻意给自己的心灵留有空间,留有余地,留出“无” 。之后你会发现,原来生活中没有多余的有形物质,人生会变得更轻松美好。

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

[注释]

①企:踮起脚 ②跨者不行:跨大步的人行走不稳。

③自见者不明:自我显露的不能显明。 ④自是者不彰:自己为是的不能彰显。

⑤自伐:和下文的“自矜”都是自我夸耀的意思。

⑥长:长久。一说读zhǎng,意思是得到敬重。

⑦其在道也,曰余食赘行,物或恶之:(自见、自是、自伐、自矜等行为)用道的观点来看,就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,行,同“形”。

⑧处:为,做。

踮起脚跟的人站立不住;跨步行的人走不远,自我显露的不能显露,自己为是的不能彰显;自我夸耀的人,反而不能成就大功,自尊自大的人反而不被人们敬重。从道的角度看,以上这些行为,就叫作剩饭赘瘤。人们常常厌恶这些东西,所以有道的人决不这样做。

[学习任务」老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么 老子举例意在说明什么看法

企者——用脚尖直立身体,违背人体自然规律。

跨者——迈大步行走,不是行走的最自然状态。自然状态才最适合

根源:急于求成、内心焦虑

同样,“四自” 错误表现本质:追逐显相、看中自“我”

恶果:余食赘行、令人厌恶、有道者不处

以经解经

「第四十五章(节选)」

大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷。大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。

翻译:天下最完满的东西,看起来好像有欠缺,但是它的作用是不会衰竭的。天下最充实的东西,看起来好像是空虚没有一样,但是它的作用是不会穷尽的。最笔直的东西看起来好像是弯曲的,最灵巧的东西看起来好像是笨拙的,最卓越的辩才好像是不善言辞的。

总结:

(1) 完美人格:不在外形上显露,而为内在生命含藏;重内藏无外见,内藏胜于外见。

(2) 不追求圆满无缺,否则物极必反。保持大成若缺、大盈若冲状态,才不走向极端。

(3)凡事要适可而止,做事要留有余地。

(四自都是不对的)

(22章节选)

是以圣人抱一为天下式。不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长。夫唯不争,故天下莫能与之争。古之所谓“曲则全”者,岂虚言哉!诚全而归之。

翻译:所以有道的人坚守这一原则作为天下事理的范式。不自我表扬,反能显明;不自以为是,反能彰显;不自我夸耀,反能有功;不自高自大,所以才能长久。正因为不与人争,所以天下没有人能与他争。古人所谓“委曲便会保全”的话,怎么会是空话呢 它确实能使人得到保全, 回归大道。

理解:

(1)做人不要“自见”“自是”“自伐”“自矜”,而要谦虚、谦让。“曲则全”的处世哲学:求全之道,莫过于不争。不争之道,在于“不自见” 、“不自是” 、“不自伐” 、“不自矜” 。

(2)做人不要“企立”跨行”,不要主观妄为,而要遵循遵循自然规律,顺“道”而行。

「练习三」思考:现实中,有的老师或家长特别鼓励孩子去自我表现、自我展示,你对这种做法怎么看

参考示例:俗话说“ 酒香也怕巷子深”。在现实生活中,一定程度的自我表现与能力展示固然应该有,但需要有个度。过度的自我表现,一味让孩子刻意不自然地炫耀,不仅得不到称赞,反而会让人觉得幼稚浅薄,缺少内涵。如果为了某种目的而不顾孩子是否愿意、是否有能力,就更令人生厌。所以尊重孩子的愿望不加干涉顺其自然发展才是最好的选择。何况真正的自我表现、自我展示,需要真才实学。而抛却浮华,修炼真学问,真功夫,才是正道。

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

[注释]

①强(qiǎng)行者有志:勤勉而行的人有意志

② 不失其所者久:不丧失立身之基的人能够长久。

③ 死而不亡者寿:死而不朽的人就是长寿。意思是,有道之人身死而道长存,这就是寿。

能了解别人的人有智慧,能了解自己的人聪明。

能战胜别人的人有力气,能战胜自己的人坚强。

知道满足的人才是富人,强劲奋进的人有意志。

不丧失立身之地的人能够长久,有道之人身虽死而“道”仍存,这就是长寿。

“知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强“为一组,强调人欲知人,必先自知,人欲胜人,必先自胜,故以“自知”“自胜”为立身之本。

如果对已经达到的境界( 自知、自胜的程度)感到知足,可称得上富有,但精益求精、强劲奋进才称得上有(求道的)意志。那些知足者“不失其所”,可以立身长久;但强行者求道不息,身死道存,与道同在,才称得上“寿”,即不朽。 ( 参见饶尚宽译注《老子》,中华书局年2006版朱谦之撰《老子校释》,中华书局1984年版)

(1)知足者富,真正的富有并不是满足于现状,也不是满足于物质匮乏,而是对自知、自胜的程度达到一定境界而感到满足,这才算富有。知足者不失“自知”自胜”立身之本,才可以立身长久。如把“知足者富”解释为“ 知足常乐”,或理解为对物质生活不做过多要求就是富有,都与老子思想不相符合。

(2)强行者有志强行者自知自胜,并努力奋进,求道不息,这样的人身体虽然消失,但他所传承的道仍然存在,才称得上长寿不朽。如把“强行者有志”简单理解成发愤图强,才算有“志气“;把“死而不亡者寿”简单比附为“ 有的人死了,但还活在人民心中”,这就脱离了语境,与老子主张完全不同。

三十三章讲个人的修养。

(1)知人、胜人固然重要,但自知、自胜更重要。

(2) 通过知人与自知,胜人与自胜,知足与强行,不失其所与死而不亡,两两比较辨析,告诉人们:人生唯有自知自胜,自强,才能实现天地之志,与道长存。

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮 ,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

[注释]

1.其安易持:事物安然未生变的时候容易持守。

2.其未兆易谋:问题还没有显露迹象的时候容易解决。

3.其脆易泮:事物脆弱的时候容易分离。泮,同“判”分离。

4.其微易散:事物细微的时候容易散失。

5.为之于未有:在事情未发生时就做。在祸乱没有产生以前就开始治理(国家)。

#为之于无事,防患于未然

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

[注释]

6.毫末:毫毛的末端。比喻极其细微的事物。

7. 累(léi)土:一筐土。累,同“纂”,土筐。

合抱的大树,(是)从细小的萌芽开始生长的;九层的高台,(是)从一筐土筑起的;千里的远行,是从脚下第一步开始的。

#大有小发展而来的,为之于细微终成其大

为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

8.为者败之:动手去做的就会坏事。

9.执者失之:有所把持的就会失去。

10.无为:指顺应自然,不求有所作为。11.几(jī):接近。

动手去做的就会坏事。有所把持的就会失去。因此圣人顺应自然所以也不会招致失败,无所执着所以也不遭受损害。人们做事情,总是在快要成功时失败,所以当事情快要完成的时候,也要像开始时那样慎重,就没有办不成的事情。

#始终谨慎,才能不失败

以经解经63章

图难于其易,为大于其细;天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

翻译:

处理困难要从容易处入手,实现远大(目标)要从细微处入手。天下的难事,必定从容易的做起;天下的大事,必定从细微的做起。所以圣人始终不自以为伟大,因此才能成就大的事情。

总结:(1) 事情都是从小到大、从易到难、从细到巨发展而来。

(2)圣人在事情刚出现或在萌芽之时就把它化解掉了。(3) 圣人表面上做小事、细事、易事,最后结果却成就大事、难事。

是以圣人欲不欲, 不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

12.欲不欲:想要常人所不想要的。

13.学不学:学习常人所不学习的。

14.复众人之所过:补救众人所犯的过错。复,弥补,补救。

因此,有道的圣人追求人所不追求的,不稀罕难以得到的货物,学习别人所不学习的,补救众人所经常犯的过错。这样遵循万物的自然本性而不会妄加干预。

圣人是怎么做的呢?

“圣人”是道家最高的理想人物,不同于儒家,儒家的圣人是伦理范化的道德人;道家的圣人“体任自然,拓展内在的生命世界,扬弃一切影响身心自由活动的束缚”。道家的“ 圣人”和儒家的圣人,无论对政治、人生、宇宙的观点均不相同,两者不可混同看待。(陈鼓应 《老子今注今译》p82注释)无为”:指顺应自然,不求有所作为。即不干扰不妄为。

小结

第六十四章主要讲“治国”

首先,指出“持于安,谋于未兆,泮其脆,散其微”四种现象,由此提出治世者要“为之于未有,治之于未乱”的方法, 要居安思危,处盛防衰。

其次,举出事物由小而大、由少到多、由近及远的三个事例,由此提出治世者要循序渐进,慎终如始。

第三,强调圣人的做法,按自然规律做事,无为无执,所以无败无失。

《老子》第六十四章中提到“合抱之木,生于毫未;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,荀子《劝学》中有“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。两者有什么不同?

明确:结论不同。

①荀子说“锲而不舍,金石可镂”,人要像蚯蚓那样“用心一也”,虽然“无爪牙之利,筋骨之强”,也要“上食埃土,下饮黄泉”,提出了积极进取的主张。

②老子则主张“无为”“无执”,实际上是让人们依照自然规律办事,树立必胜的信心和坚强的毅力,耐心地一点一滴去完成,稍有松懈,常会造成前功尽弃、功亏一篑的结局。

叁

拓展延伸

中国文人的儒道互补

儒家

A.偏重社会伦理,思考“人与人”的关系,强调道德完善和人格提升,强调积极进取的历史使命感和社会责任心

B.侧重人道,但同时具有积极用世和超然通达心态

道家:

A.偏重哲学问题,思考人与自然的关系,突出宁静和谐与超越世俗的观念

B.侧重天道,但同时具有积极用世和超然通达心态

从“儒道互补”看“钗黛合一”

宝钗似乎是一个儒家人物,谨言慎行、积极进取,近乎“圣人”;而黛玉则更像一个道家人物,自然率真、灵动飘逸,婉若“仙子”。前者是主流、正统,因此为“(蘅芜)君”;后者为辅助,因此为“(潇湘)妃(子)”。

湘云最初受宝钗影响,倾向于儒家,如她向宝玉所说的仕途经济;后来,与黛玉也颇为知心,如凹晶馆联诗。这是中国古代士大夫常走的一条路:最初总是希望能够“学而优则仕”,有一番作为;当理想受挫、四顾茫然时,便思退隐,寄情山水。

古代知识分子同有儒道思想:陶渊明、李白、苏轼