2025年中考复习:八年级语文下册现代文阅读练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年中考复习:八年级语文下册现代文阅读练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-17 20:11:18 | ||

图片预览

文档简介

2025年中考复习:八年级语文下册现代文阅读练习题

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成小题。

今年2月24日,柳州古亭山出现了难得一见的雾凇现象,引来许多柳州市民前往观赏。那么雾凇到底是什么呢?接下来就让我们一探究竟。

冰雪精灵——雾凇

①如果说冰雪是冬天的信使,那么雾凇一定是信使的精灵。

②“寒江晓雾,正冰天、树树凇花云查。昨夜飞琼千万缕,谁剪条条晴雪?冰羽晶莹,霓裳窈窕,欲舞高寒阙。烟波照影,潮翩思与谁约?”

③从古至今,赞美雾凇的诗词太多了,但好像千言万语都无法描述那种通透灵动的美。它不仅仅是一种自然现象,更是天地间的造化,是可遇不可求的上天的赠予。

④雾凇非冰非雪,是冬季低温环境中,空气中的水汽直接凝华或者是无数0℃以下的过冷雾滴随风在树枝等物体上不断积聚冻黏的结果,表现为白色不透明的冰晶沉积物。

⑤形成雾凇的气象条件非常苛刻,要求冬季寒冷漫长,而且空气中水汽充足。其次,雾凇的形成要求天晴少云,静风或是风速很小。冬季,空中的云像是大地的一床“被子”,夜间有云时,削弱了向外的长波辐射,使地面气温降低较慢,昼夜温差相对较小,近地面空气中的水汽就不会凝结。若是掀掉了这床“被子”,热量就更多地散发出去,使得地面温度降低,为水汽的凝结提供了必要条件。大风是雾凇形成过程中的天敌,它总能把形成过程中结构松散的冰晶吹散,即使簇拥在一起的雾凇也会被吹得无影无踪,微风或静风条件为水汽凝华成雾凇提供保障。

⑥雾凇形状主要有两种:一种是过冷雾滴碰到冷的地面物体后迅速冻结成粒状的小冰块,叫粒状雾凇(也叫硬淞),它的结构较紧密:另一种是由雾滴蒸发时产生的水汽凝华而形成的晶状雾凇(也叫软凇),结构较松散,稍有震动就会脱落。

⑦由于雾凇中雾滴与雾滴之间空隙很多,它不仅看起来轻盈洁白,附着在树木上,宛如琼树银花,清秀雅致,也具有很多内在的优秀品质。人们在观赏玉树琼花般的吉林雾凇时,都会感到空气格外清新舒爽、滋润肺腑,这是因为雾凇蓬松的结构能够吸附空气中大量的污染颗粒,是空气的天然“净化器”。

⑧雾凇是天然的“负氧离子生产器”,在有雾凇时,空气中的负氧离子增多。据测,吉林松花江畔在有雾凇时,负氧离子每立方米可达数千个,比没有雾凇时的负氧离子数量多5倍以上。

⑨此外,雾凇还是环境的天然“消音器”。雾凇由于具有浓厚、结构疏松和空隙度高的特点,对音波反射率很低,能吸收和容纳大量音波。在形成雾凇的成排密集的树林里,人们能感到幽静就是这个道理。

⑩“历尽天华成此景,人间万事出艰辛。”雾凇是大自然不可多得的馈赠,就像人生一样,只有做好充分准备,觅得良机,才会成就一场繁华。

(选自《气象知识》,有删改)

1.下列对“雾凇”理解不正确的一项是( )

A.雾凇是冬季低温环境中,空气中的水汽直接凝华或者是无数0℃以下的过冷雾滴随风在树枝等物体上不断积聚冻黏的结果。

B.雾凇是白色不透明的冰晶沉积物。

C.雾凇是过冷雾滴碰到冷的地面物体后迅速冻结成粒状的小冰块。

D.雾凇具有通透灵动的美,是一种自然现象。

2.下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A.选文第⑤段主要说明了形成雾凇的气象条件,首先要求冬季寒冷漫长,而且空气中水汽充足;其次,要求天晴少云和静风。

B.选文第②段引用诗词,高度赞扬了雾凇的美,增添了文章的美感。

C.选文第⑥段采用分类别、下定义的说明方法,介绍了雾凇的形状及分类,让读者对雾凇的认识更加明晰。

D.选文从雾凇外表的通透灵动美说到雾凇形成的条件,再说到雾凇内在的优秀品质,运用了逻辑说明顺序。

3.请概述雾凇在改善环境方面的作用。

①预制菜是指经过洗、切、搭配、加工,采取冷冻或真空等方式进行包装保存,消费者购买后只需要简单烹调的新兴菜品。预制菜产业前景广阔,但广阔的蓝海下,也有挑战的暗流。生活中,对预制菜的顾虑也比比皆是。例如:

②“小作坊、添加剂”,是对安全的怀疑。食以安为先,让消费者吃得放心是关系预制菜产业健康发展的头等大事。然而长期以来预制菜行业缺乏统一的国家标准,没有完整的产品标准体系和操作规范流程,导致一些产品质量参差不齐。

③“图不符、缺斤两”,是对品质的诟病。诚信经营是市场主体起码的行业操守,然而一些平台商家以次充好、甚至“挂羊头卖狗肉”;一些线下商家浑水摸鱼,打着现炒的幌子欺骗顾客。这些是对消费者的知情权、选择权的侵害。

④由此看来,想要“香”飘久远,预制菜还有很长的路要走。这条路需要产品研发的不懈攻关,需要行业标准的不断落地,需要行政监管的有力倒逼,需要餐饮行业的自省自律,需要你我这些消费者做出的每一次选择。

⑤毕竟,预制菜到底“香”不“香”,消费者最有发言权。

4.文中“对预制菜的顾虑”的解说,采用的说明方法有哪些?

5.请将文中画波浪线的部分改成几个较短的语句。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

6.画横线的句子使用了排比的修辞手法,请结合文字简要分析其表达效果。

阅读下面的文章,完成下面小题。

岁月滑过父亲的手

张金刚

①想起父亲,便想起他那双手:岁月悄然间滑过,唯余道道沧桑。

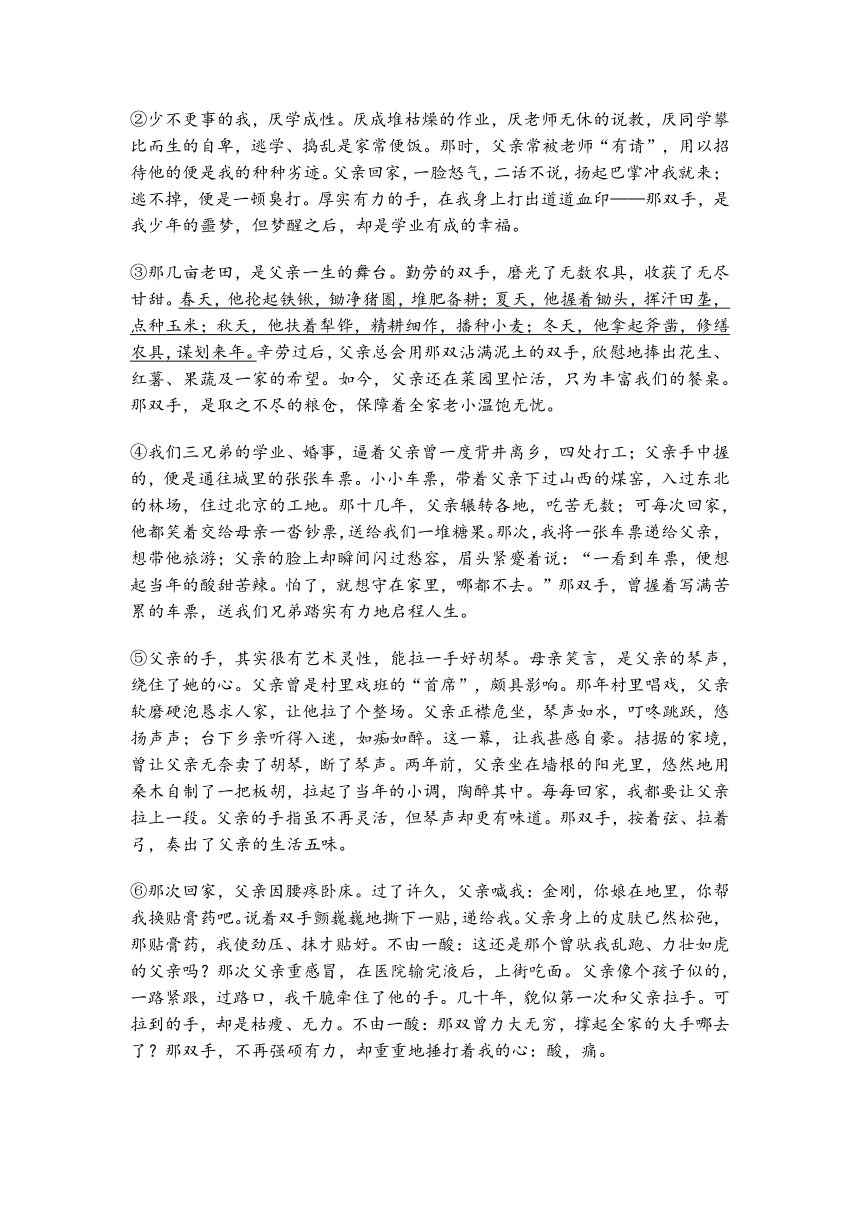

②少不更事的我,厌学成性。厌成堆枯燥的作业,厌老师无休的说教,厌同学攀比而生的自卑,逃学、捣乱是家常便饭。那时,父亲常被老师“有请”,用以招待他的便是我的种种劣迹。父亲回家,一脸怒气,二话不说,扬起巴掌冲我就来;逃不掉,便是一顿臭打。厚实有力的手,在我身上打出道道血印——那双手,是我少年的噩梦,但梦醒之后,却是学业有成的幸福。

③那几亩老田,是父亲一生的舞台。勤劳的双手,磨光了无数农具,收获了无尽甘甜。春天,他抡起铁锹,锄净猪圈,堆肥备耕;夏天,他握着锄头,挥汗田垄,点种玉米;秋天,他扶着犁铧,精耕细作,播种小麦;冬天,他拿起斧凿,修缮农具,谋划来年。辛劳过后,父亲总会用那双沾满泥土的双手,欣慰地捧出花生、红薯、果蔬及一家的希望。如今,父亲还在菜园里忙活,只为丰富我们的餐桌。那双手,是取之不尽的粮仓,保障着全家老小温饱无忧。

④我们三兄弟的学业、婚事,逼着父亲曾一度背井离乡,四处打工;父亲手中握的,便是通往城里的张张车票。小小车票,带着父亲下过山西的煤窑,入过东北的林场,住过北京的工地。那十几年,父亲辗转各地,吃苦无数;可每次回家,他都笑着交给母亲一沓钞票,送给我们一堆糖果。那次,我将一张车票递给父亲,想带他旅游;父亲的脸上却瞬间闪过愁容,眉头紧蹙着说:“一看到车票,便想起当年的酸甜苦辣。怕了,就想守在家里,哪都不去。”那双手,曾握着写满苦累的车票,送我们兄弟踏实有力地启程人生。

⑤父亲的手,其实很有艺术灵性,能拉一手好胡琴。母亲笑言,是父亲的琴声,绕住了她的心。父亲曾是村里戏班的“首席”,颇具影响。那年村里唱戏,父亲软磨硬泡恳求人家,让他拉了个整场。父亲正襟危坐,琴声如水,叮咚跳跃,悠扬声声;台下乡亲听得入迷,如痴如醉。这一幕,让我甚感自豪。拮据的家境,曾让父亲无奈卖了胡琴,断了琴声。两年前,父亲坐在墙根的阳光里,悠然地用桑木自制了一把板胡,拉起了当年的小调,陶醉其中。每每回家,我都要让父亲拉上一段。父亲的手指虽不再灵活,但琴声却更有味道。那双手,按着弦、拉着弓,奏出了父亲的生活五味。

⑥那次回家,父亲因腰疼卧床。过了许久,父亲喊我:金刚,你娘在地里,你帮我换贴膏药吧。说着双手颤巍巍地撕下一贴,递给我。父亲身上的皮肤已然松弛,那贴膏药,我使劲压、抹才贴好。不由一酸:这还是那个曾驮我乱跑、力壮如虎的父亲吗?那次父亲重感冒,在医院输完液后,上街吃面。父亲像个孩子似的,一路紧跟,过路口,我干脆牵住了他的手。几十年,貌似第一次和父亲拉手。可拉到的手,却是枯瘦、无力。不由一酸:那双曾力大无穷,撑起全家的大手哪去了?那双手,不再强硕有力,却重重地捶打着我的心:酸,痛。

⑦无情的岁月,滑过父亲的手,滤走了力量,留下了枯槁。从父亲手中,我虽没接过权贵、人脉,但却接过了隐忍、坚强,让我受用终生。由心发誓:我将紧握父亲的手,让他剩余的岁月过得幸福、安然。

(选自《云浮日报》2020年6月21日,有删改)

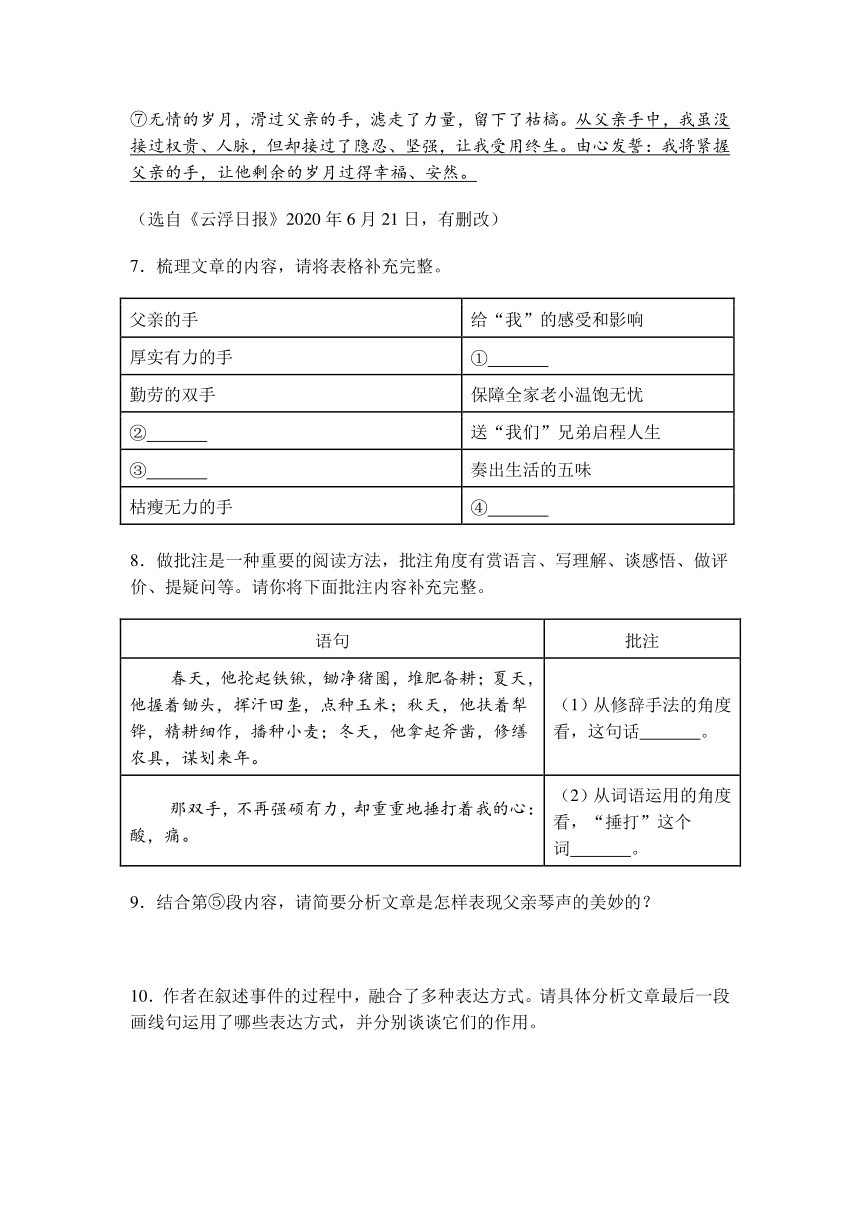

7.梳理文章的内容,请将表格补充完整。

父亲的手 给“我”的感受和影响

厚实有力的手 ①

勤劳的双手 保障全家老小温饱无忧

② 送“我们”兄弟启程人生

③ 奏出生活的五味

枯瘦无力的手 ④

8.做批注是一种重要的阅读方法,批注角度有赏语言、写理解、谈感悟、做评价、提疑问等。请你将下面批注内容补充完整。

语句 批注

春天,他抡起铁锹,锄净猪圈,堆肥备耕;夏天,他握着锄头,挥汗田垄,点种玉米;秋天,他扶着犁铧,精耕细作,播种小麦;冬天,他拿起斧凿,修缮农具,谋划来年。 (1)从修辞手法的角度看,这句话 。

那双手,不再强硕有力,却重重地捶打着我的心:酸,痛。 (2)从词语运用的角度看,“捶打”这个词 。

9.结合第⑤段内容,请简要分析文章是怎样表现父亲琴声的美妙的?

10.作者在叙述事件的过程中,融合了多种表达方式。请具体分析文章最后一段画线句运用了哪些表达方式,并分别谈谈它们的作用。

阅读《社戏》选段,完成各题。

①我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

②两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

③那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

④那火接近了,果然是渔火;我才记得先前望见的也不是赵庄。那是正对船头的一丛松柏林,我去年也曾经去游玩过,还看见破的石马倒在地下,一个石羊蹲在草里呢。过了那林,船便弯进了叉港,于是赵庄便真在眼前了。

⑤……

⑥不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

⑦离平桥村还有一里模样,船行却慢了,摇船的都说很疲乏,因为太用力,而且许久没有东西吃。这回想出来的是桂生,说是罗汉豆正旺相,柴火又现成,我们可以偷一点来煮吃。大家都赞成,立刻近岸停了船;岸上的田里,乌油油的都是结实的罗汉豆。

⑧ “阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”双喜先跳下去了,在岸上说。

⑨我们也都跳上岸,阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢,”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,抛入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。

11.揣摩下列词语和句子,根据要求,回答问题。

(1)我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。(“轻松”和“舒展”表现了“我”什么样的心情?)

(2)淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。(山为什么说“踊跃”?)

(3)“那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。”此句运用比喻的修辞手法,其比喻有什么特点?

12.结合以下两句话,简析水乡农家少年的性格特点及品质。

(1)“阿发,阿发,这边是你家的,那边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”

(2)“偷我们的吧,我们的大很多呢。”

13.结合全文思考,作者为什么要描写充满诗情画意的江南水乡美景?又为什么要塑造江南水乡农家少年朋友的形象?

参考答案

1.C 2.A 3.①雾凇是天然的空气“净化器”。②雾凇是天然的“负氧离子生产器”,增加空气中的负氧离子含量。③雾凇是环境的天然“消音器”,能让环境变得幽静。

【导语】这篇文章以“雾凇”为主题,通过生动的描述和科学的解释,展现了雾凇的自然美及其形成的复杂条件。文章开篇以柳州古亭山的雾凇现象引入,随后通过诗词、科学定义和分类说明,深入浅出地介绍了雾凇的形成过程、形态特征及其在环境改善中的作用。文中运用了比喻、引用等修辞手法,增添了文学美感,同时通过逻辑严密的说明顺序,使读者对雾凇有了全面而深刻的理解。文章不仅赞美了雾凇的独特魅力,还揭示了其作为自然“净化器”和“消音器”的实用价值,体现了人与自然的和谐共生。

1.本题考查对内容的理解与分析。

C.“雾凇是过冷雾滴冻结成粒状的小冰块”表述不准,由第⑥段“一种是过冷雾滴碰到冷的地面物体后迅速冻结成粒状的小冰块,叫粒状雾凇(也叫硬凇)”可知,粒状雾凇是“过冷雾滴”需要“碰到冷的地面物体”后迅速冻结成粒状的小冰块。“由雾滴蒸发时产生的水汽凝华而形成的冰雪”表述不准,由第④段“雾凇非冰非雪”可知,雾凇并非“冰雪”;也可由第⑥段“另一种是由雾滴蒸发时产生的水汽凝华而形成的晶状雾凇(也叫软凇)”看出,“冰雪”表述不准;

故选C。

2.本题考查对内容的理解与分析。

A.“要求天晴少云和静风”表述错误。第⑤段“形成雾凇的气象条件非常苛刻,要求……静风或是风速很小”表明,形成雾凇对风的要求是“静风或是风速很小”,不只是要求“静风”。

故选A。

3.本题考查对内容的理解与概括。

根据第⑦段“由于雾凇中雾滴与雾滴之间空隙很多,它不仅看起来轻盈洁白,附着在树木上,宛如琼树银花,清秀雅致,也具有很多内在的优秀品质。人们在观赏玉树琼花般的吉林雾凇时,都会感到空气格外清新舒爽、滋润肺腑,这是因为雾凇蓬松的结构能够吸附空气中大量的污染颗粒,是空气的天然‘净化器’”可知,雾凇因自身蓬松的结构能吸附大量污染颗粒,所以是天然的空气“净化器”。

根据第⑧段“雾凇是天然的‘负氧离子生产器’,在有雾凇时,空气中的负氧离子增多。据测,吉林松花江畔在有雾凇时,负氧离子每立方米可达数千个,比没有雾凇时的负氧离子数量多5倍以上”可知,雾凇存在时空气中负氧离子增多,是天然的“负氧离子生产器”,能增加空气中的负氧离子含量。

根据第⑨段“此外,雾凇还是环境的天然‘消音器’。雾凇由于具有浓厚、结构疏松和空隙度高的特点,对音波反射率很低,能吸收和容纳大量音波。在形成雾凇的成排密集的树林里,人们能感到幽静就是这个道理”可知,雾凇因浓厚、结构疏松、空隙度高,对音波反射率低,能吸收容纳大量音波,所以是环境的天然“消音器”,能让环境变得幽静。

4.举例子、分类别 5.预制菜是一种新兴的菜品,原材料经过洗、切、搭配、加工,然后以冷冻或真空等方式进行包装保存,消费者购买后只需要简单烹调就可食用。 6.①连用五个“需要……”句式,形式整齐,节奏感强,增强语势。②强调了预制菜产业的发展,离不开多个方面的共同努力。

【导语】这篇阅读文章围绕预制菜产业的前景与挑战展开,通过列举消费者对预制菜的顾虑,揭示了行业存在的安全问题、品质问题以及诚信问题。文章结构清晰,先定义预制菜,再逐步深入分析其面临的挑战,最后提出改进方向。文中运用了举例、排比等修辞手法,增强了说服力和节奏感。整体而言,文章既客观分析了预制菜产业的现状,又呼吁行业自律和消费者理性选择,具有较强的现实意义。

4.本题考查说明方法分析。

根据第①段“例如:……”以及②③段具体列举“小作坊、添加剂”“图不符、缺斤两”等对预制菜的顾虑可知,文章采用了举例子的说明方法,通过具体的例子来说明生活中对预制菜的顾虑有哪些。

根据第②③段分别从“对安全的怀疑”和“对品质的诟病”两个方面来解说“对预制菜的顾虑”可知,文章采用了分类别的说明方法,使说明条理清晰,层次分明。

5.本题考查长句变短句。

首先,分析原句结构:原句是一个长单句,主语是“预制菜”,谓语是“是指”,后面是对“预制菜”的复杂定语修饰。

然后,进行拆解:把“经过洗、切、搭配、加工”单独成句,表述为“原材料要经过洗、切、搭配、加工”。“采取冷冻或真空等方式进行包装保存”也单独成句,即“然后采取冷冻或真空等方式进行包装保存”。“消费者购买后只需要简单烹调”同样单独成句,写成“消费者购买后,只需简单烹调”。最后再加上“预制菜是一种新兴菜品”来明确主语身份。

最后,调整语序,得出答案:预制菜是一种新兴菜品,原材料要经过洗、切、搭配、加工。然后采取冷冻或真空等方式进行包装保存,消费者购买后,只需简单烹调就可食用。

6.本题考查赏析重要语句。

根据第④段“这条路需要产品研发的不懈攻关,需要行业标准的不断落地,需要行政监管的有力倒逼,需要餐饮行业的自省自律,需要你我这些消费者做出的每一次选择”可知,文中连用五个“需要……”的句式,构成排比。从形式上看,这种排比句使文章句式整齐划一,读起来节奏感强烈,能够增强语言的气势,让读者感受到一种强烈的力量和决心。从内容上看,通过这五个方面的“需要”,强调了预制菜产业要想实现良好发展,是一个系统工程,离不开产品研发、行业标准、行政监管、餐饮行业自身以及消费者等多个方面的共同努力,突出了预制菜产业健康发展的多方面条件和要求。

7. 让“我”收获学业有成的幸福 握着写满苦累的车票的手 有艺术灵性的手 重重地捶打着“我”的心 8. 运用了排比的修辞手法,强调了父亲一年四季都在辛勤劳作,表现了父亲的勤劳能干,用双手保障全家的温饱无忧,表达了“我”对父亲的赞美之情。 “捶打”指撞击、砸,文中指“我”牵着父亲枯瘦无力的手,惊觉父亲已经老去,这种现状冲击着“我”的内心,让“我”心酸、心痛。 9.①运用了正面描写,“琴声如水,叮咚跳跃,悠扬声声”,将琴声比作水声,运用比喻的修辞手法,表现出父亲琴声的流畅、悠扬。②运用侧面描写,通过描写台下乡亲们听父亲弹琴的状态如痴如醉,从而衬托出父亲琴声的美妙和弹奏技艺的高超。 10.议论、抒情。运用了议论的表达方式,点明了文章主旨,即父亲用他勤劳的一生教会“我”隐忍和坚强,让“我”受用终生;运用了抒情的表达方式,直抒胸臆,直接抒发了“我”对父亲的敬佩和感激,祝愿他晚年幸福安康。

【导语】这篇文章通过细腻的笔触,描绘了父亲那双饱经沧桑的手,展现了父亲一生的辛劳与付出。作者以“手”为线索,串联起父亲在教育、劳作、打工、艺术等多个方面的生活片段,情感真挚,语言朴实,富有感染力。文章通过对父亲手的描写,不仅刻画了父亲的形象,也表达了作者对父亲深深的感恩与敬爱。全文融合了叙述、描写、抒情等多种表达方式,既有对父亲生活细节的生动刻画,又有对父子情感的深情抒发,读来令人动容。

7.本题考查内容理解概括。

一空,结合第②段“父亲回家,一脸怒气,二话不说,扬起巴掌冲我就来;逃不掉,便是一顿臭打。厚实有力的手,在我身上打出道道血印——那双手,是我少年的噩梦,但梦醒之后,却是学业有成的幸福”可知,父亲用厚实有力的手打“我”,看似严厉,实则是为了让“我”改掉厌学的毛病。由此可知,父亲厚实有力的手让“我”收获学业有成的幸福。

二空,结合第④段“父亲手中握的,便是通往城里的张张车票。小小车票,带着父亲下过山西的煤窑,入过东北的林场,住过北京的工地。那十几年,父亲辗转各地,吃苦无数;可每次回家,他都笑着交给母亲一沓钞票,送给我们一堆糖果……那双手,曾握着写满苦累的车票,送我们兄弟踏实有力地启程人生”可知,父亲为了“我们”兄弟的学业、婚事,背井离乡打工,手中握着的车票承载着他的辛苦劳累。由此可知,握着写满苦累的车票的手送“我们”兄弟启程人生。

三空,结合第⑤段“父亲的手,其实很有艺术灵性,能拉一手好胡琴。母亲笑言,是父亲的琴声,绕住了她的心。父亲曾是村里戏班的‘首席’,颇具影响……父亲正襟危坐,琴声如水,叮咚跳跃,悠扬声声;台下乡亲听得入迷,如痴如醉。这一幕,让我甚感自豪……父亲的手指虽不再灵活,但琴声却更有味道。那双手,按着弦、拉着弓,奏出了父亲的生活五味”可知,父亲的手能够拉胡琴,展现出艺术灵性,奏出美妙的音乐,丰富了生活。由此可知,有艺术灵性的手奏出生活的五味。

四空,结合第⑥段“那次父亲重感冒,在医院输完液后,上街吃面。父亲像个孩子似的,一路紧跟,过路口,我干脆牵住了他的手。几十年,貌似第一次和父亲拉手。可拉到的手,却是枯瘦、无力。不由一酸:那双曾力大无穷,撑起全家的大手哪去了?那双手,不再强硕有力,却重重地捶打着我的心:酸,痛”可知,“我”看到父亲枯瘦无力的手,心中涌起酸涩和疼痛的感觉。由此可知,枯瘦无力的手重重地捶打着“我”的心。

8.本题考查词句理解赏析。

(1)结合第③段“春天,他抡起铁锹,锄净猪圈,堆肥备耕;夏天,他握着锄头,挥汗田垄,点种玉米;秋天,他扶着犁铧,精耕细作,播种小麦;冬天,他拿起斧凿,修缮农具,谋划来年”可知,该句将春天、夏天、秋天、冬天父亲的劳作场景依次罗列,句式整齐,结构相似,符合排比句的特征。这种排比的修辞手法,通过对不同季节父亲劳作内容的具体描述,强调了父亲一年到头都在不停地忙碌。从春天的堆肥备耕,到夏天的田间劳作,再到秋天的播种以及冬天的农具修缮和谋划,无一不体现出父亲的勤劳能干。正是因为父亲的这种辛勤付出,才保障了全家老小的温饱无忧。同时,字里行间也流露出“我”对父亲辛勤劳作的赞美之情。由此可知,从修辞手法的角度看,这句话运用了排比的修辞手法,强调了父亲一年四季都在辛勤劳作,表现了父亲的勤劳能干,用双手保障全家的温饱无忧,表达了“我”对父亲的赞美之情。

(2)结合第⑥段“那次父亲重感冒,在医院输完液后,上街吃面。父亲像个孩子似的,一路紧跟,过路口,我干脆牵住了他的手。几十年,貌似第一次和父亲拉手。可拉到的手,却是枯瘦、无力。不由一酸:那双曾力大无穷,撑起全家的大手哪去了?那双手,不再强硕有力,却重重地捶打着我的心:酸,痛”可知,“捶打”这个词本意是撞击、砸。在文中描述的情境中,“我”牵着父亲枯瘦无力的手,这一双手与记忆中曾力大无穷、撑起全家的大手形成了鲜明的对比。这种强烈的反差,让“我”深切地意识到父亲已经老去,而这一残酷的现状就像一记记重锤,不断地冲击着“我”的内心,使“我”的内心充满了心酸和心痛的感觉。由此可知,从词语运用的角度看,“捶打”这个词文中指“我”牵着父亲枯瘦无力的手,惊觉父亲已经老去,这种现状冲击着“我”的内心,让“我”心酸、心痛。

9.本题考查描写方法。

结合第⑤段“父亲正襟危坐,琴声如水,叮咚跳跃,悠扬声声”可知,在描写父亲的琴声时,作者将琴声直接比作水,用“如水”来形容琴声的流畅,“叮咚跳跃”形象地展现出琴声富有活力,有起有伏,“悠扬声声”则突出了琴声的悠长、动听。这里运用比喻的修辞手法,从正面直接对父亲的琴声进行细致描绘,让读者能够直观地感受到父亲琴声的美妙特点。由此可知,文章运用了正面描写,通过“琴声如水,叮咚跳跃,悠扬声声”,将琴声比作水声,运用比喻的修辞手法,表现出父亲琴声的流畅、悠扬。

结合第⑤段“台下乡亲听得入迷,如痴如醉”可知,作者在此处并没有直接描述父亲琴声的具体特点,而是着重描写了台下乡亲们听琴时的状态。乡亲们“听得入迷,如痴如醉”,从侧面反映出父亲所弹奏的琴声具有强大的吸引力,能够让听众沉浸其中,进而衬托出父亲琴声的美妙以及他弹奏技艺的高超。由此可知,文章运用侧面描写,通过描写台下乡亲们听父亲弹琴的状态如痴如醉,从而衬托出父亲琴声的美妙和弹奏技艺的高超。

10.本题考查表达方式及作用。

结合第⑦段“从父亲手中,我虽没接过权贵、人脉,但却接过了隐忍、坚强,让我受用终生”可知,这部分内容是作者对父亲一生经历以及对自己影响的思考和总结。它并非单纯叙述事件或描写景物,而是在阐述一种观点,即父亲通过自己的行为,教会了“我”隐忍和坚强这两种品质,并且这些品质对“我”有着极大的价值,会让“我”受益终身。这符合议论表达方式的特征,通过对事物的分析、评论来表明观点。由此可知,这里运用了议论的表达方式,点明了文章主旨,即父亲用他勤劳的一生教会“我”隐忍和坚强,让“我”受用终生。

结合第⑦段“由心发誓:我将紧握父亲的手,让他剩余的岁月过得幸福、安然”可知,作者在此直接表达自己内心的情感,“由心发誓”表明这是作者内心真实情感的直接抒发。作者想要紧握父亲的手,让父亲在剩余岁月幸福安然,这其中饱含着对父亲的深厚情感,既有对父亲过往付出的敬佩,又有对父亲的感激,同时也真切地表达出希望父亲晚年幸福安康的美好祝愿。这符合抒情表达方式中直抒胸臆的特点。由此可知,这里运用了抒情的表达方式,直抒胸臆,直接抒发了“我”对父亲的敬佩和感激,祝愿他晚年幸福安康。

11.(1)“轻松”和“舒展”与前文因看不成戏而沮丧形成鲜明对比,表现“我”欢喜轻快的心情。

(2)以动词“踊跃”写山,把静物写活了。这个词含义与现在不一样,作者在这里是创造性地赋予了这个词以新的含义。

(3)生动形象,抓住了颜色和动态的特点,表现少年驾船技术的娴熟。 12.(1)朴实 (2)大方、热情 13.表现对农村生活和儿时小朋友的怀念。

【导语】《社戏》选段通过细腻的笔触描绘了江南水乡的夜晚,展现了少年们纯真无邪的冒险精神。作者运用生动的比喻和形象的描写,如“淡黑的起伏的连山”和“大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”,增强了画面的动态美和诗意。文中少年们的对话和行动,体现了他们的机智、团结和淳朴,同时也反映了农村生活的简单与乐趣。整体上,文章不仅赞美了自然美景,也通过少年的形象传达了对纯真年代的怀念和对人性美好的赞颂。

11.本题考查赏析语句。

结合(1)句“我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大”分析,“轻松”和“舒展”表现了“我”从紧张、压抑的情绪中解脱出来,感到无比放松和愉悦的心情;与“很重的心”形成了鲜明的对比,表现了“我”此刻因为可以去看戏而感到放松、愉悦的心情;

结合(2)句“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了”分析,“踊跃”的意思是跳跃;情绪十分热烈,行动十分积极,争先恐后;在句中用于形容山的动作。山说“踊跃”是因为船在快速前进,而山在船尾的视角中仿佛在向后移动,给人一种山在跳跃、奔跑的动感,形象地描绘了船行迅速、山影流动的动态美,增强了画面的生动性;作者在这里创造性地赋予了这个词以新的含义,令人有耳目一新的感觉;

结合(3)句“那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”分析,此句运用了比喻的修辞手法,将航船比作“大白鱼”,形象地描绘了船在浪花中快速前行的情景。比喻的特点是生动、形象,既突出了船的颜色、速度,又赋予了船以生命感,仿佛船与孩子们融为一体,充满了童趣和活力,突出了孩子们高超的驾船技术。

12.本题考查分析人物形象。

结合(1)句“阿发,阿发,这边是你家的,那边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”分析,这是双喜在偷豆前询问阿发,他们在决定偷豆时,会考虑到豆田的归属,表现出一种谨慎和尊重他人财产的态度,可见少年的朴实;

结合(2)句“偷我们的吧,我们的大很多呢”分析,阿发回答双喜的话,阿发主动提出偷自己家的豆,因为“我们的大很多呢”,展现了无私和慷慨的品质,反映了水乡少年的淳朴、善良、大方和乐于分享的精神。

13.本题考查理解写作意图与作者情感主旨。

结合第②段“两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了”“他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火”,第③段“那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里”可知,作者通过细腻的描写,展现了江南水乡的宁静与美丽,如月色朦胧、豆麦清香、渔火点点等,营造出一种诗情画意的氛围;这些美景描写不仅是对自然环境的描绘,更是对“我”内心情感的烘托,表现了“我”对故乡的眷恋和对童年生活的怀念;

结合第①段“大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾”“于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了”,第⑧段“‘阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?’双喜先跳下去了,在岸上说”,第⑨段“我们也都跳上岸,阿发一面跳,一面说道,‘且慢,让我来看一看罢,’他于是往来的摸了一回,直起身来说道,‘偷我们的罢,我们的大得多呢’”可知,少年们在夜晚的航行中展现了自由与快乐的生活态度,反映了他们无忧无虑的童年生活;农家少年们的言行展现了他们的纯真与善良,如阿发主动提出偷自家的豆子,体现了他们的无私和友爱。

据此总结作者的写作意图,作者通过对江南水乡美景和农家少年形象的描写,作者表达了对故乡的深厚感情和对童年生活的美好回忆;作者通过描写人与自然和谐共处的场景,表达了对自然和生活的热爱。

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成小题。

今年2月24日,柳州古亭山出现了难得一见的雾凇现象,引来许多柳州市民前往观赏。那么雾凇到底是什么呢?接下来就让我们一探究竟。

冰雪精灵——雾凇

①如果说冰雪是冬天的信使,那么雾凇一定是信使的精灵。

②“寒江晓雾,正冰天、树树凇花云查。昨夜飞琼千万缕,谁剪条条晴雪?冰羽晶莹,霓裳窈窕,欲舞高寒阙。烟波照影,潮翩思与谁约?”

③从古至今,赞美雾凇的诗词太多了,但好像千言万语都无法描述那种通透灵动的美。它不仅仅是一种自然现象,更是天地间的造化,是可遇不可求的上天的赠予。

④雾凇非冰非雪,是冬季低温环境中,空气中的水汽直接凝华或者是无数0℃以下的过冷雾滴随风在树枝等物体上不断积聚冻黏的结果,表现为白色不透明的冰晶沉积物。

⑤形成雾凇的气象条件非常苛刻,要求冬季寒冷漫长,而且空气中水汽充足。其次,雾凇的形成要求天晴少云,静风或是风速很小。冬季,空中的云像是大地的一床“被子”,夜间有云时,削弱了向外的长波辐射,使地面气温降低较慢,昼夜温差相对较小,近地面空气中的水汽就不会凝结。若是掀掉了这床“被子”,热量就更多地散发出去,使得地面温度降低,为水汽的凝结提供了必要条件。大风是雾凇形成过程中的天敌,它总能把形成过程中结构松散的冰晶吹散,即使簇拥在一起的雾凇也会被吹得无影无踪,微风或静风条件为水汽凝华成雾凇提供保障。

⑥雾凇形状主要有两种:一种是过冷雾滴碰到冷的地面物体后迅速冻结成粒状的小冰块,叫粒状雾凇(也叫硬淞),它的结构较紧密:另一种是由雾滴蒸发时产生的水汽凝华而形成的晶状雾凇(也叫软凇),结构较松散,稍有震动就会脱落。

⑦由于雾凇中雾滴与雾滴之间空隙很多,它不仅看起来轻盈洁白,附着在树木上,宛如琼树银花,清秀雅致,也具有很多内在的优秀品质。人们在观赏玉树琼花般的吉林雾凇时,都会感到空气格外清新舒爽、滋润肺腑,这是因为雾凇蓬松的结构能够吸附空气中大量的污染颗粒,是空气的天然“净化器”。

⑧雾凇是天然的“负氧离子生产器”,在有雾凇时,空气中的负氧离子增多。据测,吉林松花江畔在有雾凇时,负氧离子每立方米可达数千个,比没有雾凇时的负氧离子数量多5倍以上。

⑨此外,雾凇还是环境的天然“消音器”。雾凇由于具有浓厚、结构疏松和空隙度高的特点,对音波反射率很低,能吸收和容纳大量音波。在形成雾凇的成排密集的树林里,人们能感到幽静就是这个道理。

⑩“历尽天华成此景,人间万事出艰辛。”雾凇是大自然不可多得的馈赠,就像人生一样,只有做好充分准备,觅得良机,才会成就一场繁华。

(选自《气象知识》,有删改)

1.下列对“雾凇”理解不正确的一项是( )

A.雾凇是冬季低温环境中,空气中的水汽直接凝华或者是无数0℃以下的过冷雾滴随风在树枝等物体上不断积聚冻黏的结果。

B.雾凇是白色不透明的冰晶沉积物。

C.雾凇是过冷雾滴碰到冷的地面物体后迅速冻结成粒状的小冰块。

D.雾凇具有通透灵动的美,是一种自然现象。

2.下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A.选文第⑤段主要说明了形成雾凇的气象条件,首先要求冬季寒冷漫长,而且空气中水汽充足;其次,要求天晴少云和静风。

B.选文第②段引用诗词,高度赞扬了雾凇的美,增添了文章的美感。

C.选文第⑥段采用分类别、下定义的说明方法,介绍了雾凇的形状及分类,让读者对雾凇的认识更加明晰。

D.选文从雾凇外表的通透灵动美说到雾凇形成的条件,再说到雾凇内在的优秀品质,运用了逻辑说明顺序。

3.请概述雾凇在改善环境方面的作用。

①预制菜是指经过洗、切、搭配、加工,采取冷冻或真空等方式进行包装保存,消费者购买后只需要简单烹调的新兴菜品。预制菜产业前景广阔,但广阔的蓝海下,也有挑战的暗流。生活中,对预制菜的顾虑也比比皆是。例如:

②“小作坊、添加剂”,是对安全的怀疑。食以安为先,让消费者吃得放心是关系预制菜产业健康发展的头等大事。然而长期以来预制菜行业缺乏统一的国家标准,没有完整的产品标准体系和操作规范流程,导致一些产品质量参差不齐。

③“图不符、缺斤两”,是对品质的诟病。诚信经营是市场主体起码的行业操守,然而一些平台商家以次充好、甚至“挂羊头卖狗肉”;一些线下商家浑水摸鱼,打着现炒的幌子欺骗顾客。这些是对消费者的知情权、选择权的侵害。

④由此看来,想要“香”飘久远,预制菜还有很长的路要走。这条路需要产品研发的不懈攻关,需要行业标准的不断落地,需要行政监管的有力倒逼,需要餐饮行业的自省自律,需要你我这些消费者做出的每一次选择。

⑤毕竟,预制菜到底“香”不“香”,消费者最有发言权。

4.文中“对预制菜的顾虑”的解说,采用的说明方法有哪些?

5.请将文中画波浪线的部分改成几个较短的语句。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

6.画横线的句子使用了排比的修辞手法,请结合文字简要分析其表达效果。

阅读下面的文章,完成下面小题。

岁月滑过父亲的手

张金刚

①想起父亲,便想起他那双手:岁月悄然间滑过,唯余道道沧桑。

②少不更事的我,厌学成性。厌成堆枯燥的作业,厌老师无休的说教,厌同学攀比而生的自卑,逃学、捣乱是家常便饭。那时,父亲常被老师“有请”,用以招待他的便是我的种种劣迹。父亲回家,一脸怒气,二话不说,扬起巴掌冲我就来;逃不掉,便是一顿臭打。厚实有力的手,在我身上打出道道血印——那双手,是我少年的噩梦,但梦醒之后,却是学业有成的幸福。

③那几亩老田,是父亲一生的舞台。勤劳的双手,磨光了无数农具,收获了无尽甘甜。春天,他抡起铁锹,锄净猪圈,堆肥备耕;夏天,他握着锄头,挥汗田垄,点种玉米;秋天,他扶着犁铧,精耕细作,播种小麦;冬天,他拿起斧凿,修缮农具,谋划来年。辛劳过后,父亲总会用那双沾满泥土的双手,欣慰地捧出花生、红薯、果蔬及一家的希望。如今,父亲还在菜园里忙活,只为丰富我们的餐桌。那双手,是取之不尽的粮仓,保障着全家老小温饱无忧。

④我们三兄弟的学业、婚事,逼着父亲曾一度背井离乡,四处打工;父亲手中握的,便是通往城里的张张车票。小小车票,带着父亲下过山西的煤窑,入过东北的林场,住过北京的工地。那十几年,父亲辗转各地,吃苦无数;可每次回家,他都笑着交给母亲一沓钞票,送给我们一堆糖果。那次,我将一张车票递给父亲,想带他旅游;父亲的脸上却瞬间闪过愁容,眉头紧蹙着说:“一看到车票,便想起当年的酸甜苦辣。怕了,就想守在家里,哪都不去。”那双手,曾握着写满苦累的车票,送我们兄弟踏实有力地启程人生。

⑤父亲的手,其实很有艺术灵性,能拉一手好胡琴。母亲笑言,是父亲的琴声,绕住了她的心。父亲曾是村里戏班的“首席”,颇具影响。那年村里唱戏,父亲软磨硬泡恳求人家,让他拉了个整场。父亲正襟危坐,琴声如水,叮咚跳跃,悠扬声声;台下乡亲听得入迷,如痴如醉。这一幕,让我甚感自豪。拮据的家境,曾让父亲无奈卖了胡琴,断了琴声。两年前,父亲坐在墙根的阳光里,悠然地用桑木自制了一把板胡,拉起了当年的小调,陶醉其中。每每回家,我都要让父亲拉上一段。父亲的手指虽不再灵活,但琴声却更有味道。那双手,按着弦、拉着弓,奏出了父亲的生活五味。

⑥那次回家,父亲因腰疼卧床。过了许久,父亲喊我:金刚,你娘在地里,你帮我换贴膏药吧。说着双手颤巍巍地撕下一贴,递给我。父亲身上的皮肤已然松弛,那贴膏药,我使劲压、抹才贴好。不由一酸:这还是那个曾驮我乱跑、力壮如虎的父亲吗?那次父亲重感冒,在医院输完液后,上街吃面。父亲像个孩子似的,一路紧跟,过路口,我干脆牵住了他的手。几十年,貌似第一次和父亲拉手。可拉到的手,却是枯瘦、无力。不由一酸:那双曾力大无穷,撑起全家的大手哪去了?那双手,不再强硕有力,却重重地捶打着我的心:酸,痛。

⑦无情的岁月,滑过父亲的手,滤走了力量,留下了枯槁。从父亲手中,我虽没接过权贵、人脉,但却接过了隐忍、坚强,让我受用终生。由心发誓:我将紧握父亲的手,让他剩余的岁月过得幸福、安然。

(选自《云浮日报》2020年6月21日,有删改)

7.梳理文章的内容,请将表格补充完整。

父亲的手 给“我”的感受和影响

厚实有力的手 ①

勤劳的双手 保障全家老小温饱无忧

② 送“我们”兄弟启程人生

③ 奏出生活的五味

枯瘦无力的手 ④

8.做批注是一种重要的阅读方法,批注角度有赏语言、写理解、谈感悟、做评价、提疑问等。请你将下面批注内容补充完整。

语句 批注

春天,他抡起铁锹,锄净猪圈,堆肥备耕;夏天,他握着锄头,挥汗田垄,点种玉米;秋天,他扶着犁铧,精耕细作,播种小麦;冬天,他拿起斧凿,修缮农具,谋划来年。 (1)从修辞手法的角度看,这句话 。

那双手,不再强硕有力,却重重地捶打着我的心:酸,痛。 (2)从词语运用的角度看,“捶打”这个词 。

9.结合第⑤段内容,请简要分析文章是怎样表现父亲琴声的美妙的?

10.作者在叙述事件的过程中,融合了多种表达方式。请具体分析文章最后一段画线句运用了哪些表达方式,并分别谈谈它们的作用。

阅读《社戏》选段,完成各题。

①我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

②两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

③那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

④那火接近了,果然是渔火;我才记得先前望见的也不是赵庄。那是正对船头的一丛松柏林,我去年也曾经去游玩过,还看见破的石马倒在地下,一个石羊蹲在草里呢。过了那林,船便弯进了叉港,于是赵庄便真在眼前了。

⑤……

⑥不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

⑦离平桥村还有一里模样,船行却慢了,摇船的都说很疲乏,因为太用力,而且许久没有东西吃。这回想出来的是桂生,说是罗汉豆正旺相,柴火又现成,我们可以偷一点来煮吃。大家都赞成,立刻近岸停了船;岸上的田里,乌油油的都是结实的罗汉豆。

⑧ “阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”双喜先跳下去了,在岸上说。

⑨我们也都跳上岸,阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢,”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,抛入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。

11.揣摩下列词语和句子,根据要求,回答问题。

(1)我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。(“轻松”和“舒展”表现了“我”什么样的心情?)

(2)淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。(山为什么说“踊跃”?)

(3)“那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。”此句运用比喻的修辞手法,其比喻有什么特点?

12.结合以下两句话,简析水乡农家少年的性格特点及品质。

(1)“阿发,阿发,这边是你家的,那边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”

(2)“偷我们的吧,我们的大很多呢。”

13.结合全文思考,作者为什么要描写充满诗情画意的江南水乡美景?又为什么要塑造江南水乡农家少年朋友的形象?

参考答案

1.C 2.A 3.①雾凇是天然的空气“净化器”。②雾凇是天然的“负氧离子生产器”,增加空气中的负氧离子含量。③雾凇是环境的天然“消音器”,能让环境变得幽静。

【导语】这篇文章以“雾凇”为主题,通过生动的描述和科学的解释,展现了雾凇的自然美及其形成的复杂条件。文章开篇以柳州古亭山的雾凇现象引入,随后通过诗词、科学定义和分类说明,深入浅出地介绍了雾凇的形成过程、形态特征及其在环境改善中的作用。文中运用了比喻、引用等修辞手法,增添了文学美感,同时通过逻辑严密的说明顺序,使读者对雾凇有了全面而深刻的理解。文章不仅赞美了雾凇的独特魅力,还揭示了其作为自然“净化器”和“消音器”的实用价值,体现了人与自然的和谐共生。

1.本题考查对内容的理解与分析。

C.“雾凇是过冷雾滴冻结成粒状的小冰块”表述不准,由第⑥段“一种是过冷雾滴碰到冷的地面物体后迅速冻结成粒状的小冰块,叫粒状雾凇(也叫硬凇)”可知,粒状雾凇是“过冷雾滴”需要“碰到冷的地面物体”后迅速冻结成粒状的小冰块。“由雾滴蒸发时产生的水汽凝华而形成的冰雪”表述不准,由第④段“雾凇非冰非雪”可知,雾凇并非“冰雪”;也可由第⑥段“另一种是由雾滴蒸发时产生的水汽凝华而形成的晶状雾凇(也叫软凇)”看出,“冰雪”表述不准;

故选C。

2.本题考查对内容的理解与分析。

A.“要求天晴少云和静风”表述错误。第⑤段“形成雾凇的气象条件非常苛刻,要求……静风或是风速很小”表明,形成雾凇对风的要求是“静风或是风速很小”,不只是要求“静风”。

故选A。

3.本题考查对内容的理解与概括。

根据第⑦段“由于雾凇中雾滴与雾滴之间空隙很多,它不仅看起来轻盈洁白,附着在树木上,宛如琼树银花,清秀雅致,也具有很多内在的优秀品质。人们在观赏玉树琼花般的吉林雾凇时,都会感到空气格外清新舒爽、滋润肺腑,这是因为雾凇蓬松的结构能够吸附空气中大量的污染颗粒,是空气的天然‘净化器’”可知,雾凇因自身蓬松的结构能吸附大量污染颗粒,所以是天然的空气“净化器”。

根据第⑧段“雾凇是天然的‘负氧离子生产器’,在有雾凇时,空气中的负氧离子增多。据测,吉林松花江畔在有雾凇时,负氧离子每立方米可达数千个,比没有雾凇时的负氧离子数量多5倍以上”可知,雾凇存在时空气中负氧离子增多,是天然的“负氧离子生产器”,能增加空气中的负氧离子含量。

根据第⑨段“此外,雾凇还是环境的天然‘消音器’。雾凇由于具有浓厚、结构疏松和空隙度高的特点,对音波反射率很低,能吸收和容纳大量音波。在形成雾凇的成排密集的树林里,人们能感到幽静就是这个道理”可知,雾凇因浓厚、结构疏松、空隙度高,对音波反射率低,能吸收容纳大量音波,所以是环境的天然“消音器”,能让环境变得幽静。

4.举例子、分类别 5.预制菜是一种新兴的菜品,原材料经过洗、切、搭配、加工,然后以冷冻或真空等方式进行包装保存,消费者购买后只需要简单烹调就可食用。 6.①连用五个“需要……”句式,形式整齐,节奏感强,增强语势。②强调了预制菜产业的发展,离不开多个方面的共同努力。

【导语】这篇阅读文章围绕预制菜产业的前景与挑战展开,通过列举消费者对预制菜的顾虑,揭示了行业存在的安全问题、品质问题以及诚信问题。文章结构清晰,先定义预制菜,再逐步深入分析其面临的挑战,最后提出改进方向。文中运用了举例、排比等修辞手法,增强了说服力和节奏感。整体而言,文章既客观分析了预制菜产业的现状,又呼吁行业自律和消费者理性选择,具有较强的现实意义。

4.本题考查说明方法分析。

根据第①段“例如:……”以及②③段具体列举“小作坊、添加剂”“图不符、缺斤两”等对预制菜的顾虑可知,文章采用了举例子的说明方法,通过具体的例子来说明生活中对预制菜的顾虑有哪些。

根据第②③段分别从“对安全的怀疑”和“对品质的诟病”两个方面来解说“对预制菜的顾虑”可知,文章采用了分类别的说明方法,使说明条理清晰,层次分明。

5.本题考查长句变短句。

首先,分析原句结构:原句是一个长单句,主语是“预制菜”,谓语是“是指”,后面是对“预制菜”的复杂定语修饰。

然后,进行拆解:把“经过洗、切、搭配、加工”单独成句,表述为“原材料要经过洗、切、搭配、加工”。“采取冷冻或真空等方式进行包装保存”也单独成句,即“然后采取冷冻或真空等方式进行包装保存”。“消费者购买后只需要简单烹调”同样单独成句,写成“消费者购买后,只需简单烹调”。最后再加上“预制菜是一种新兴菜品”来明确主语身份。

最后,调整语序,得出答案:预制菜是一种新兴菜品,原材料要经过洗、切、搭配、加工。然后采取冷冻或真空等方式进行包装保存,消费者购买后,只需简单烹调就可食用。

6.本题考查赏析重要语句。

根据第④段“这条路需要产品研发的不懈攻关,需要行业标准的不断落地,需要行政监管的有力倒逼,需要餐饮行业的自省自律,需要你我这些消费者做出的每一次选择”可知,文中连用五个“需要……”的句式,构成排比。从形式上看,这种排比句使文章句式整齐划一,读起来节奏感强烈,能够增强语言的气势,让读者感受到一种强烈的力量和决心。从内容上看,通过这五个方面的“需要”,强调了预制菜产业要想实现良好发展,是一个系统工程,离不开产品研发、行业标准、行政监管、餐饮行业自身以及消费者等多个方面的共同努力,突出了预制菜产业健康发展的多方面条件和要求。

7. 让“我”收获学业有成的幸福 握着写满苦累的车票的手 有艺术灵性的手 重重地捶打着“我”的心 8. 运用了排比的修辞手法,强调了父亲一年四季都在辛勤劳作,表现了父亲的勤劳能干,用双手保障全家的温饱无忧,表达了“我”对父亲的赞美之情。 “捶打”指撞击、砸,文中指“我”牵着父亲枯瘦无力的手,惊觉父亲已经老去,这种现状冲击着“我”的内心,让“我”心酸、心痛。 9.①运用了正面描写,“琴声如水,叮咚跳跃,悠扬声声”,将琴声比作水声,运用比喻的修辞手法,表现出父亲琴声的流畅、悠扬。②运用侧面描写,通过描写台下乡亲们听父亲弹琴的状态如痴如醉,从而衬托出父亲琴声的美妙和弹奏技艺的高超。 10.议论、抒情。运用了议论的表达方式,点明了文章主旨,即父亲用他勤劳的一生教会“我”隐忍和坚强,让“我”受用终生;运用了抒情的表达方式,直抒胸臆,直接抒发了“我”对父亲的敬佩和感激,祝愿他晚年幸福安康。

【导语】这篇文章通过细腻的笔触,描绘了父亲那双饱经沧桑的手,展现了父亲一生的辛劳与付出。作者以“手”为线索,串联起父亲在教育、劳作、打工、艺术等多个方面的生活片段,情感真挚,语言朴实,富有感染力。文章通过对父亲手的描写,不仅刻画了父亲的形象,也表达了作者对父亲深深的感恩与敬爱。全文融合了叙述、描写、抒情等多种表达方式,既有对父亲生活细节的生动刻画,又有对父子情感的深情抒发,读来令人动容。

7.本题考查内容理解概括。

一空,结合第②段“父亲回家,一脸怒气,二话不说,扬起巴掌冲我就来;逃不掉,便是一顿臭打。厚实有力的手,在我身上打出道道血印——那双手,是我少年的噩梦,但梦醒之后,却是学业有成的幸福”可知,父亲用厚实有力的手打“我”,看似严厉,实则是为了让“我”改掉厌学的毛病。由此可知,父亲厚实有力的手让“我”收获学业有成的幸福。

二空,结合第④段“父亲手中握的,便是通往城里的张张车票。小小车票,带着父亲下过山西的煤窑,入过东北的林场,住过北京的工地。那十几年,父亲辗转各地,吃苦无数;可每次回家,他都笑着交给母亲一沓钞票,送给我们一堆糖果……那双手,曾握着写满苦累的车票,送我们兄弟踏实有力地启程人生”可知,父亲为了“我们”兄弟的学业、婚事,背井离乡打工,手中握着的车票承载着他的辛苦劳累。由此可知,握着写满苦累的车票的手送“我们”兄弟启程人生。

三空,结合第⑤段“父亲的手,其实很有艺术灵性,能拉一手好胡琴。母亲笑言,是父亲的琴声,绕住了她的心。父亲曾是村里戏班的‘首席’,颇具影响……父亲正襟危坐,琴声如水,叮咚跳跃,悠扬声声;台下乡亲听得入迷,如痴如醉。这一幕,让我甚感自豪……父亲的手指虽不再灵活,但琴声却更有味道。那双手,按着弦、拉着弓,奏出了父亲的生活五味”可知,父亲的手能够拉胡琴,展现出艺术灵性,奏出美妙的音乐,丰富了生活。由此可知,有艺术灵性的手奏出生活的五味。

四空,结合第⑥段“那次父亲重感冒,在医院输完液后,上街吃面。父亲像个孩子似的,一路紧跟,过路口,我干脆牵住了他的手。几十年,貌似第一次和父亲拉手。可拉到的手,却是枯瘦、无力。不由一酸:那双曾力大无穷,撑起全家的大手哪去了?那双手,不再强硕有力,却重重地捶打着我的心:酸,痛”可知,“我”看到父亲枯瘦无力的手,心中涌起酸涩和疼痛的感觉。由此可知,枯瘦无力的手重重地捶打着“我”的心。

8.本题考查词句理解赏析。

(1)结合第③段“春天,他抡起铁锹,锄净猪圈,堆肥备耕;夏天,他握着锄头,挥汗田垄,点种玉米;秋天,他扶着犁铧,精耕细作,播种小麦;冬天,他拿起斧凿,修缮农具,谋划来年”可知,该句将春天、夏天、秋天、冬天父亲的劳作场景依次罗列,句式整齐,结构相似,符合排比句的特征。这种排比的修辞手法,通过对不同季节父亲劳作内容的具体描述,强调了父亲一年到头都在不停地忙碌。从春天的堆肥备耕,到夏天的田间劳作,再到秋天的播种以及冬天的农具修缮和谋划,无一不体现出父亲的勤劳能干。正是因为父亲的这种辛勤付出,才保障了全家老小的温饱无忧。同时,字里行间也流露出“我”对父亲辛勤劳作的赞美之情。由此可知,从修辞手法的角度看,这句话运用了排比的修辞手法,强调了父亲一年四季都在辛勤劳作,表现了父亲的勤劳能干,用双手保障全家的温饱无忧,表达了“我”对父亲的赞美之情。

(2)结合第⑥段“那次父亲重感冒,在医院输完液后,上街吃面。父亲像个孩子似的,一路紧跟,过路口,我干脆牵住了他的手。几十年,貌似第一次和父亲拉手。可拉到的手,却是枯瘦、无力。不由一酸:那双曾力大无穷,撑起全家的大手哪去了?那双手,不再强硕有力,却重重地捶打着我的心:酸,痛”可知,“捶打”这个词本意是撞击、砸。在文中描述的情境中,“我”牵着父亲枯瘦无力的手,这一双手与记忆中曾力大无穷、撑起全家的大手形成了鲜明的对比。这种强烈的反差,让“我”深切地意识到父亲已经老去,而这一残酷的现状就像一记记重锤,不断地冲击着“我”的内心,使“我”的内心充满了心酸和心痛的感觉。由此可知,从词语运用的角度看,“捶打”这个词文中指“我”牵着父亲枯瘦无力的手,惊觉父亲已经老去,这种现状冲击着“我”的内心,让“我”心酸、心痛。

9.本题考查描写方法。

结合第⑤段“父亲正襟危坐,琴声如水,叮咚跳跃,悠扬声声”可知,在描写父亲的琴声时,作者将琴声直接比作水,用“如水”来形容琴声的流畅,“叮咚跳跃”形象地展现出琴声富有活力,有起有伏,“悠扬声声”则突出了琴声的悠长、动听。这里运用比喻的修辞手法,从正面直接对父亲的琴声进行细致描绘,让读者能够直观地感受到父亲琴声的美妙特点。由此可知,文章运用了正面描写,通过“琴声如水,叮咚跳跃,悠扬声声”,将琴声比作水声,运用比喻的修辞手法,表现出父亲琴声的流畅、悠扬。

结合第⑤段“台下乡亲听得入迷,如痴如醉”可知,作者在此处并没有直接描述父亲琴声的具体特点,而是着重描写了台下乡亲们听琴时的状态。乡亲们“听得入迷,如痴如醉”,从侧面反映出父亲所弹奏的琴声具有强大的吸引力,能够让听众沉浸其中,进而衬托出父亲琴声的美妙以及他弹奏技艺的高超。由此可知,文章运用侧面描写,通过描写台下乡亲们听父亲弹琴的状态如痴如醉,从而衬托出父亲琴声的美妙和弹奏技艺的高超。

10.本题考查表达方式及作用。

结合第⑦段“从父亲手中,我虽没接过权贵、人脉,但却接过了隐忍、坚强,让我受用终生”可知,这部分内容是作者对父亲一生经历以及对自己影响的思考和总结。它并非单纯叙述事件或描写景物,而是在阐述一种观点,即父亲通过自己的行为,教会了“我”隐忍和坚强这两种品质,并且这些品质对“我”有着极大的价值,会让“我”受益终身。这符合议论表达方式的特征,通过对事物的分析、评论来表明观点。由此可知,这里运用了议论的表达方式,点明了文章主旨,即父亲用他勤劳的一生教会“我”隐忍和坚强,让“我”受用终生。

结合第⑦段“由心发誓:我将紧握父亲的手,让他剩余的岁月过得幸福、安然”可知,作者在此直接表达自己内心的情感,“由心发誓”表明这是作者内心真实情感的直接抒发。作者想要紧握父亲的手,让父亲在剩余岁月幸福安然,这其中饱含着对父亲的深厚情感,既有对父亲过往付出的敬佩,又有对父亲的感激,同时也真切地表达出希望父亲晚年幸福安康的美好祝愿。这符合抒情表达方式中直抒胸臆的特点。由此可知,这里运用了抒情的表达方式,直抒胸臆,直接抒发了“我”对父亲的敬佩和感激,祝愿他晚年幸福安康。

11.(1)“轻松”和“舒展”与前文因看不成戏而沮丧形成鲜明对比,表现“我”欢喜轻快的心情。

(2)以动词“踊跃”写山,把静物写活了。这个词含义与现在不一样,作者在这里是创造性地赋予了这个词以新的含义。

(3)生动形象,抓住了颜色和动态的特点,表现少年驾船技术的娴熟。 12.(1)朴实 (2)大方、热情 13.表现对农村生活和儿时小朋友的怀念。

【导语】《社戏》选段通过细腻的笔触描绘了江南水乡的夜晚,展现了少年们纯真无邪的冒险精神。作者运用生动的比喻和形象的描写,如“淡黑的起伏的连山”和“大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”,增强了画面的动态美和诗意。文中少年们的对话和行动,体现了他们的机智、团结和淳朴,同时也反映了农村生活的简单与乐趣。整体上,文章不仅赞美了自然美景,也通过少年的形象传达了对纯真年代的怀念和对人性美好的赞颂。

11.本题考查赏析语句。

结合(1)句“我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大”分析,“轻松”和“舒展”表现了“我”从紧张、压抑的情绪中解脱出来,感到无比放松和愉悦的心情;与“很重的心”形成了鲜明的对比,表现了“我”此刻因为可以去看戏而感到放松、愉悦的心情;

结合(2)句“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了”分析,“踊跃”的意思是跳跃;情绪十分热烈,行动十分积极,争先恐后;在句中用于形容山的动作。山说“踊跃”是因为船在快速前进,而山在船尾的视角中仿佛在向后移动,给人一种山在跳跃、奔跑的动感,形象地描绘了船行迅速、山影流动的动态美,增强了画面的生动性;作者在这里创造性地赋予了这个词以新的含义,令人有耳目一新的感觉;

结合(3)句“那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”分析,此句运用了比喻的修辞手法,将航船比作“大白鱼”,形象地描绘了船在浪花中快速前行的情景。比喻的特点是生动、形象,既突出了船的颜色、速度,又赋予了船以生命感,仿佛船与孩子们融为一体,充满了童趣和活力,突出了孩子们高超的驾船技术。

12.本题考查分析人物形象。

结合(1)句“阿发,阿发,这边是你家的,那边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”分析,这是双喜在偷豆前询问阿发,他们在决定偷豆时,会考虑到豆田的归属,表现出一种谨慎和尊重他人财产的态度,可见少年的朴实;

结合(2)句“偷我们的吧,我们的大很多呢”分析,阿发回答双喜的话,阿发主动提出偷自己家的豆,因为“我们的大很多呢”,展现了无私和慷慨的品质,反映了水乡少年的淳朴、善良、大方和乐于分享的精神。

13.本题考查理解写作意图与作者情感主旨。

结合第②段“两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了”“他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火”,第③段“那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里”可知,作者通过细腻的描写,展现了江南水乡的宁静与美丽,如月色朦胧、豆麦清香、渔火点点等,营造出一种诗情画意的氛围;这些美景描写不仅是对自然环境的描绘,更是对“我”内心情感的烘托,表现了“我”对故乡的眷恋和对童年生活的怀念;

结合第①段“大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾”“于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了”,第⑧段“‘阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?’双喜先跳下去了,在岸上说”,第⑨段“我们也都跳上岸,阿发一面跳,一面说道,‘且慢,让我来看一看罢,’他于是往来的摸了一回,直起身来说道,‘偷我们的罢,我们的大得多呢’”可知,少年们在夜晚的航行中展现了自由与快乐的生活态度,反映了他们无忧无虑的童年生活;农家少年们的言行展现了他们的纯真与善良,如阿发主动提出偷自家的豆子,体现了他们的无私和友爱。

据此总结作者的写作意图,作者通过对江南水乡美景和农家少年形象的描写,作者表达了对故乡的深厚感情和对童年生活的美好回忆;作者通过描写人与自然和谐共处的场景,表达了对自然和生活的热爱。