人教版高一生物必修二 6.2 基因工程及其应用 (共67张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高一生物必修二 6.2 基因工程及其应用 (共67张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2016-06-13 09:06:21 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

基因工程及其应用

第2节

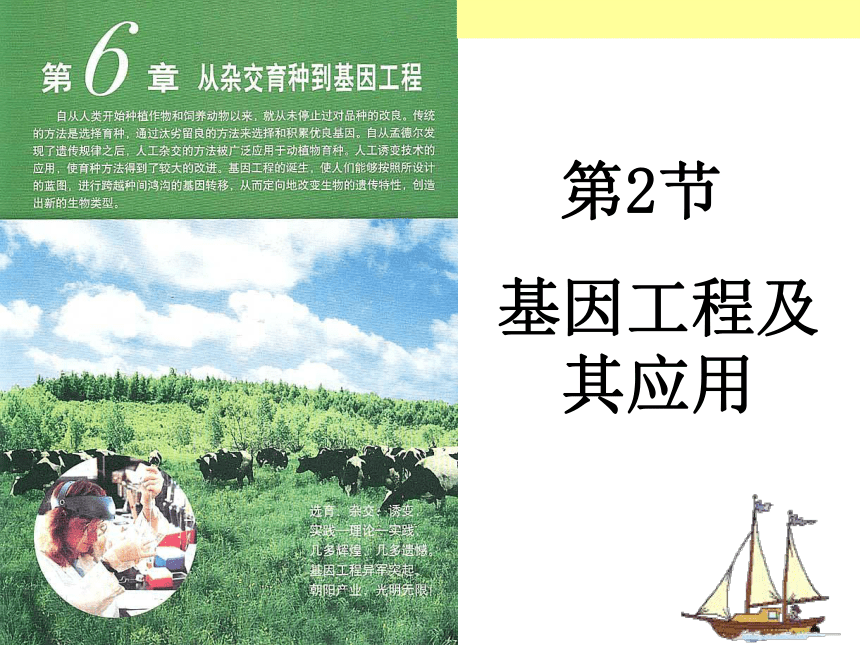

转入人胰岛素基因的大肠杆菌

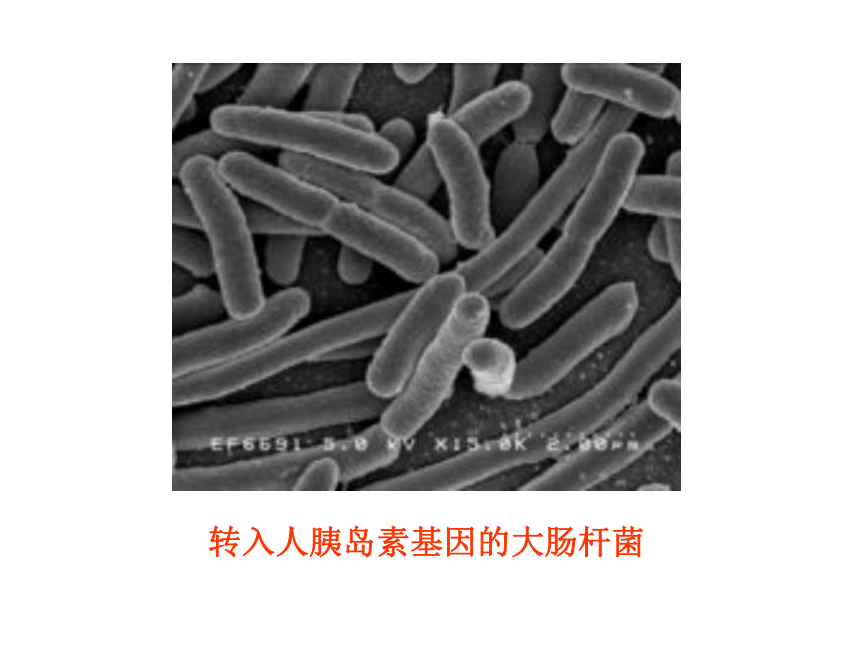

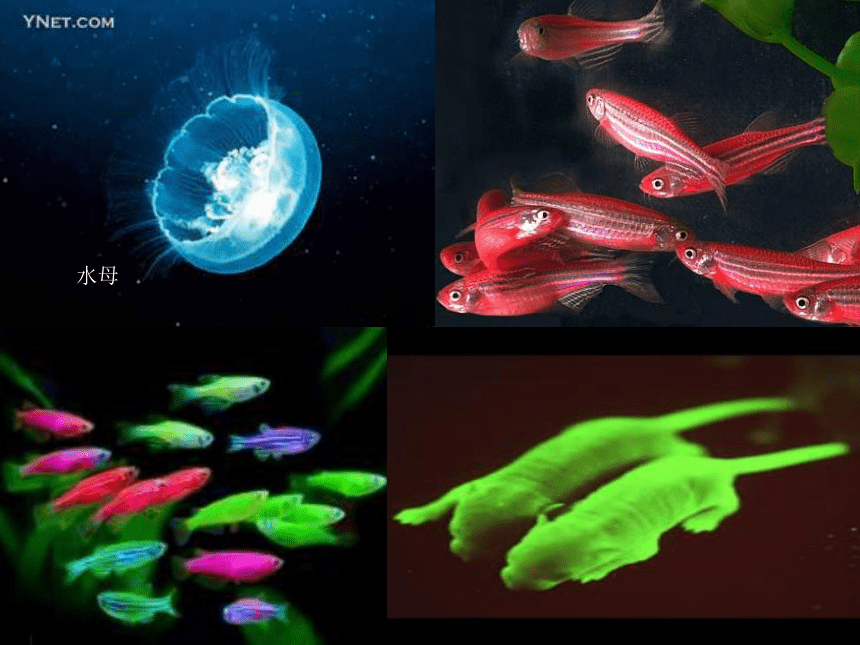

水母

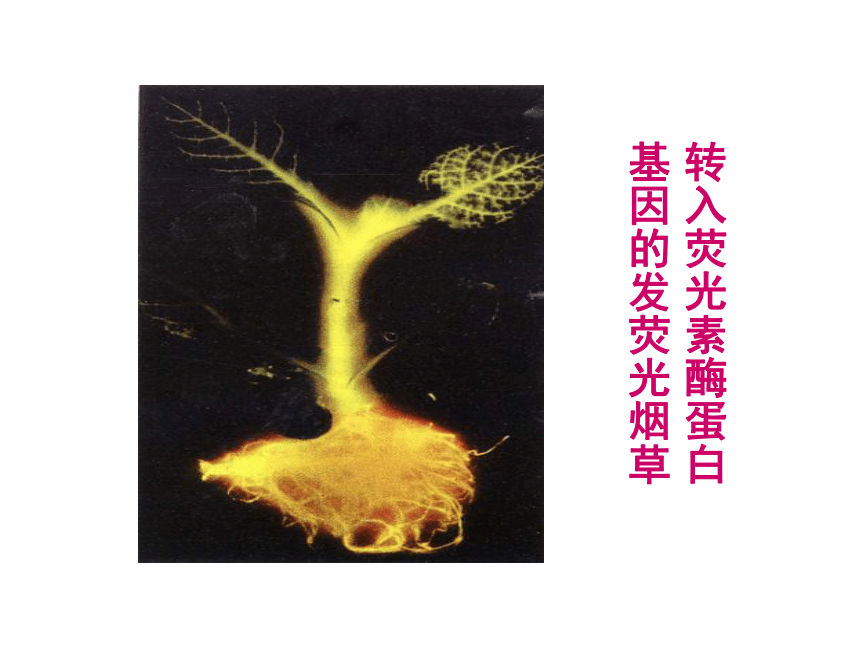

转入荧光素酶蛋白基因的发荧光烟草

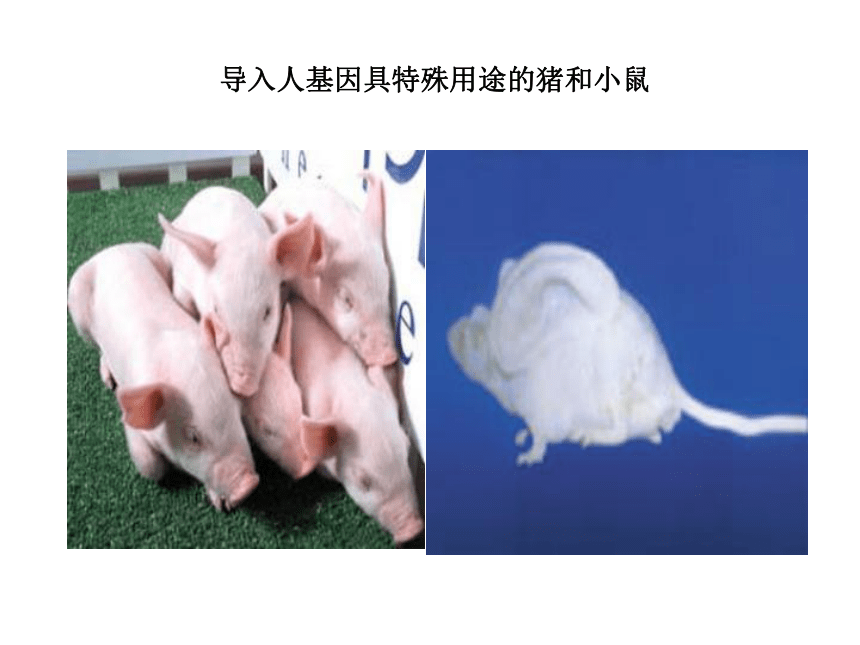

导入人基因具特殊用途的猪和小鼠

抗虫害的玉米

转基因超级鼠

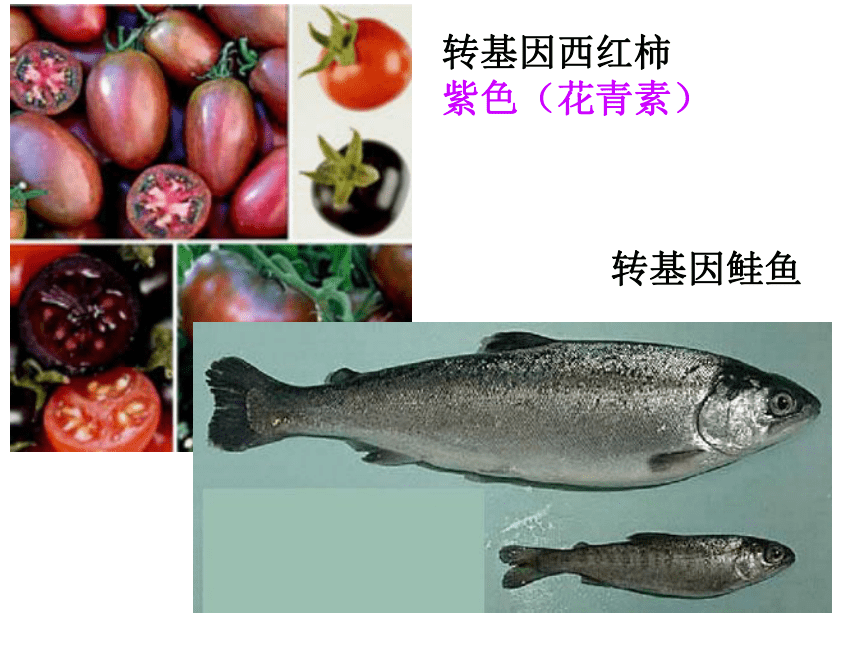

转基因西红柿

紫色(花青素)

转基因鲑鱼

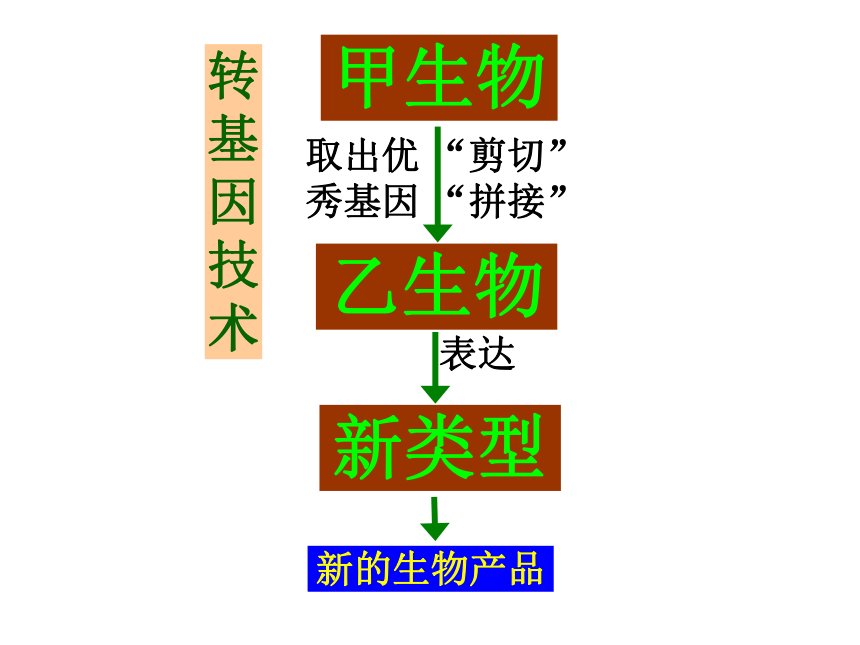

甲生物

乙生物

取出优秀基因

“剪切” “拼接”

新类型

表达

新的生物产品

转基因技术

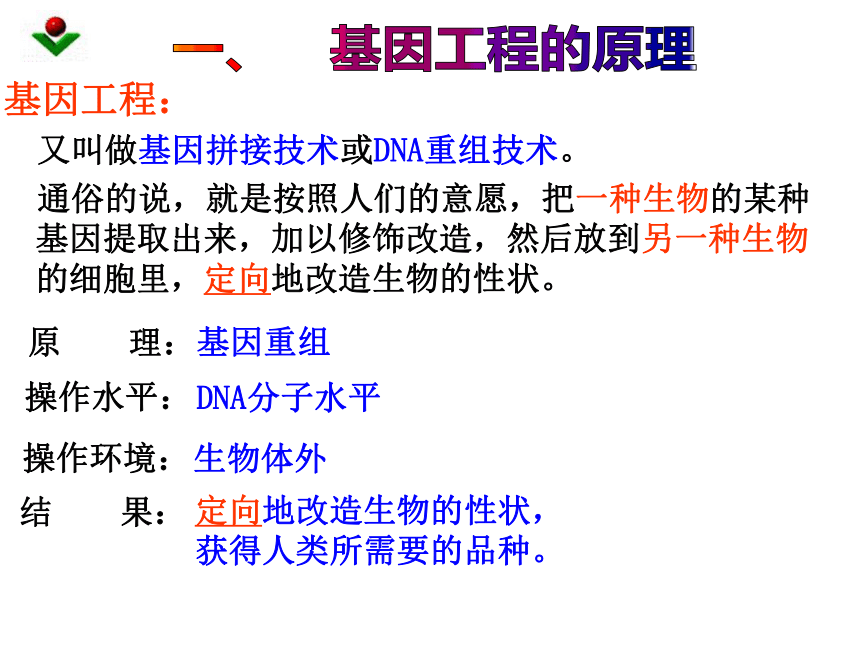

基因工程:

又叫做基因拼接技术或DNA重组技术。

通俗的说,就是按照人们的意愿,把一种生物的某种基因提取出来,加以修饰改造,然后放到另一种生物的细胞里,定向地改造生物的性状。

原 理:

操作水平:

操作环境:

结 果:

基因重组

DNA分子水平

生物体外

定向地改造生物的性状,

获得人类所需要的品种。

目的基因

供体细胞

受体细胞

二、 基因操作的工具

例如:大肠杆菌(E.coli)的一种限制性内切酶(EcoRI)能识别GAATTC序列,并在G和A之间切开。

一种限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列,并在特定的切点上切割DNA分子。

1、基因的剪刀——限制性内切酶(限制酶)

专一性

重播

限制酶

什么叫黏性末端?

被限制酶切开的DNA两条单链的切口,带有几个伸出的核苷酸,他们之间正好互补配对,这样的切口叫黏性末端。

被同一种限制性内切酶切断的几个DNA是否具有相同的黏性末端?

G A A T T C

C T T A A G

G A A T T C

C T T A A G

G

C T T A A

A A T T C

G

G

C T T A A

A A T T C

G

用同种限制酶切割

G A A T T C

C T T A A G

G A A T T C

C T T A A G

G

C T T A A

A A T T C

G

G

C T T A A

A A T T C

G

用同种限制酶切割

2、基因的针线——DNA连接酶

DNA连接酶可将把(能互补配对的两个)黏性末端之间的缝隙“缝合”起来,这样一个重组的DNA分子才能形成。

二、 基因操作的工具

目的基因

供体细胞

受体细胞

要让一个从甲生物细胞内取出来的基因(如抗虫基因),送入受体细胞(如棉细胞),还需要有运输工具,这就是运载体。

3、基因的运输工具——运载体

二、 基因操作的工具

作为运载体必须具备哪些条件?

1.能够复制并稳定地保存。

2.具限制酶切点,以便与外源基因连接。

3.具有某些标记基因,便于进行筛选。

如抗菌素的抗性基因、产物具有颜色反应的基因等。

常用的运载体:质粒、噬菌体和动植物病毒;

最常用的质粒是大肠杆菌的质粒。

质粒

细菌细胞内一种自我复制的环状双链DNA分子,能稳定地独立存在于染色体外,并传递到子代。

现在常用的质粒大多数是经过改造或人工构建的,常含抗生素抗性基因,是重组DNA技术中重要的工具。

质粒的特点

1、细胞染色体(或拟核DNA分子)外能自主复制的小型环状DNA分子;

2、质粒的存在对细胞无影响;

3、质粒的复制只能在宿主细胞内完成。

大肠杆菌的质粒:

最常用的质粒是大肠杆菌的质粒,其中常含有抗药基因(又称标记基因),如四环素抗性基因,携带这个基因的细菌对四环素具有抗药性。

(标记基因)

三、基因操作的基本步骤:

1、提取目的基因

2、目的基因与运载体结合

3、将目的基因导入受体细胞

4、目的基因的表达和检测

目的基因

供体细胞

受体细胞

1、获取目的基因

是取得人们所需要的特定基因,也就是目的基因如抗虫基因,抗病基因、种子的贮存蛋白基因,以及人的胰岛素基因、干扰素基因等都是目的基因。

三、基因操作的基本步骤:

2、目的基因与运载体结合

用与提取目的基因相同的限制酶切割质粒使之出现一个切口,将目的基因插入切口处,让目的基因的黏性末端与切口上的黏性末端互补配对后,在连接酶的作用下连接形成重组DNA分子。

细菌

供体细胞

取出质粒

取出DNA

用限制酶切断DNA

用连接酶连接目的基因

3、将目的基因导入受体细胞

将重组DNA导入受体细胞

扩增

常用的受体细胞:菌类和动植物细胞

4、目的基因的表达和检测

大量的受体细胞接受不多的目的基因。处理的受体细胞中真正摄入了目的基因的很少,必须将它从中检测出来。

4、目的基因的表达和检测

大量的受体细胞接受不多的目的基因。处理的受体细胞中真正摄入了目的基因的很少,必须将它从中检测出来。

将每个受体细胞单独培养形成菌落,检测菌落中是否有目的基因的表达产物。淘汰无表达产物的菌落,保留有表达产物的进一步培养、研究。

无表达产物

无表达产物

有表达产物

无表达产物

4、目的基因的表达和检测

无表达产物

无表达产物

有表达产物

无表达产物

三、基因操作的基本步骤:

1、提取目的基因

2、目的基因与运载体结合

3、将目的基因导入受体细胞

4、目的基因的表达和检测

目的基因

供体细胞

受体细胞

判断

转基因成功的标志是标记基因得到表达。

四、基因工程的应用

获得高产、稳产和具有优良品质的农作物和具有抗逆性的作物新品种。

高效率的生产出高质量、低成本的药品,如胰岛素、干扰素和乙肝疫苗等

利用转基因细菌降解有毒有害的化合物,保护环境。

1、基因工程与作物育种

1993年,中国农业科学院的科学家成功地培育出了抗棉铃虫的转基因抗虫棉,抗虫的基因来自苏云金杆菌。苏云金杆菌形成的伴胞晶体是一种毒性很强的蛋白质晶体,能使棉铃虫等鳞翅目害虫瘫痪致死。科学家将编码这个蛋白质的基因导入作物,使作物自身具有抵御虫害的能力。

四、基因工程的应用

1、基因工程与作物育种

四、基因工程的应用

生长快、肉质好的转基因鱼(中国)

乳汁中含有人生长激素的转基因牛(阿根廷)

转黄瓜抗青枯病基因的甜椒

转鱼抗寒基因的番茄

2、基因工程与药物研制

我国生产的部分基因 工程疫苗和药物

许多药品的生产是从生物组织中提取的。受材料来源限制产量有限,其价格往往十分昂贵。

微生物生长迅速,容易控制,适于大规模工业化生产。若将生物合成相应药物成分的基因导入微生物细胞内,让它们产生相应的药物,不但能解决产量问题,还能大大降低生产成本。

⑴ 基因工程药品的生产

2、基因工程与药物研制

我国生产的部分基因 工程疫苗和药物

⑴ 基因工程药品的生产

胰岛素从猪、牛等动物的胰腺中提取,100Kg胰腺只能提取4-5g的胰岛素,其产量之低和价格之高可想而知。

转基因大肠杆菌每2000L培养液就能产生100g胰岛素!使其价格降低了30%-50%!

从人血中提取干扰素,

300L血才提取1mg!

转基因大肠杆菌,

每1Kg的培养液可提取20—4mg干扰素

人造血液及其生产

⑵ 基因诊断与基因治疗

运用基因工程设计制造的“DNA探针”检测肝炎病毒等病毒感染及遗传缺陷,不但准确而且迅速。

通过基因工程给患有遗传病的人体内导入正常基因可“一次性”解除病人的疾苦。

3、基因工程与环境保护

⑴ 环境监测: 基因工程做成的DNA探针能够十分灵敏地检测环境中的病毒、细菌等污染。

1t水中只有10个病毒也能被DNA探针检测出来

利用基因工程培育的“指示生物”能十分灵敏地反映环境污染的情况,却不易因环境污染而大量死亡,甚至还可以吸收和转化污染物。

⑵ 环境污染治理: 基因工程做成的“超级细菌”能吞食和分解多种污染环境的物质。

通常一种细菌只能分解石油中的一种烃类,用基因工程培育成功的“超级细菌”却能分解石油中的多种烃类化合物。有的还能吞食转化汞、镉等重金属,分解DDT等毒害物质。

⑵ 环境污染治理: 基因工程做成的“超级细菌”能吞食和分解多种污染环境的物质。

4、转基因生物和转基因食品的安全性

当人类拥有了只有大自然才拥有的改造生物、创造生物的能力时,也感到了不安与困惑。人类是否有权按照自已的意愿操纵地球上的生命?人类创造的转基因生物、转基因食品是否会危害整个生物圈,包括人类自身?

4、转基因生物和转基因食品的安全性

转基因生物:

阅读课本P105讨论:转基因食品安全吗?

怪物 1

怪物 2

怪物 3

怪物 4

当人类拥有了只有大自然才拥有的改造生物、创造生物的能力时,我们是否感到很坦然呢?

绿色和平组织将转基因食品妖魔化

对转基因食品安全性的争论

支持派(美国、阿根廷、巴西)

迄今为止并没有发现转基因食品危害人体健

康和环境的确切证据。

反对派(欧盟和日本)

与转基因食品无关的若干次食品恐慌

中间派:发展中国家

一英国科学家声称,转基因马铃薯会减弱老鼠免疫系统功能.

美国康乃尔大学也发现,转基因玉米会危害蝴蝶幼虫及其相关生态环境

环保团体认为这种违反自然的转基因作物及产品,未经长期安全测试,长期食用可能对人类及生态环境造成负面影响,尤其是注重环境和生态保护的欧盟国家,对转基因作物更加排斥,因而抵制美国GMO产品的进口。

我国的实际情况(谨慎派)

一方面,国家鼓励科研机构进行转基因技术的研究

另一方面,而对转基因食品投放市场则需要经过非常严格的审查

转基因技术的食品安全性

(1)转基因产物的直接影响:包括营养成分、毒性、抗营养因子或增加食物过敏性物质的可能;

(2)植物里导入了具有抗除草剂或毒杀虫功能的基因后,它是否也象其他有害物质一样能通过食物链进入人体内;

(3)转基因食品经由胃肠道的吸收而将基因转移至胃肠道微生物中,从而对人体健康造成影响

转基因技术的环境安全性

(1)产生超级杂草的可能;

(2)种植抗虫转基因作物后可能使害虫产生免疫并遗传、从而产生更加难以消灭的“超级害虫”;

(3)转基因向非目标生物漂移的可能性;

(4)其他生物吃了转基因食物是否会产生畸变或灭绝;

(5)转基因生物是否会破坏生物的多样性等;

(6)抗病毒基因问题。

基因工程及其应用

第2节

转入人胰岛素基因的大肠杆菌

水母

转入荧光素酶蛋白基因的发荧光烟草

导入人基因具特殊用途的猪和小鼠

抗虫害的玉米

转基因超级鼠

转基因西红柿

紫色(花青素)

转基因鲑鱼

甲生物

乙生物

取出优秀基因

“剪切” “拼接”

新类型

表达

新的生物产品

转基因技术

基因工程:

又叫做基因拼接技术或DNA重组技术。

通俗的说,就是按照人们的意愿,把一种生物的某种基因提取出来,加以修饰改造,然后放到另一种生物的细胞里,定向地改造生物的性状。

原 理:

操作水平:

操作环境:

结 果:

基因重组

DNA分子水平

生物体外

定向地改造生物的性状,

获得人类所需要的品种。

目的基因

供体细胞

受体细胞

二、 基因操作的工具

例如:大肠杆菌(E.coli)的一种限制性内切酶(EcoRI)能识别GAATTC序列,并在G和A之间切开。

一种限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列,并在特定的切点上切割DNA分子。

1、基因的剪刀——限制性内切酶(限制酶)

专一性

重播

限制酶

什么叫黏性末端?

被限制酶切开的DNA两条单链的切口,带有几个伸出的核苷酸,他们之间正好互补配对,这样的切口叫黏性末端。

被同一种限制性内切酶切断的几个DNA是否具有相同的黏性末端?

G A A T T C

C T T A A G

G A A T T C

C T T A A G

G

C T T A A

A A T T C

G

G

C T T A A

A A T T C

G

用同种限制酶切割

G A A T T C

C T T A A G

G A A T T C

C T T A A G

G

C T T A A

A A T T C

G

G

C T T A A

A A T T C

G

用同种限制酶切割

2、基因的针线——DNA连接酶

DNA连接酶可将把(能互补配对的两个)黏性末端之间的缝隙“缝合”起来,这样一个重组的DNA分子才能形成。

二、 基因操作的工具

目的基因

供体细胞

受体细胞

要让一个从甲生物细胞内取出来的基因(如抗虫基因),送入受体细胞(如棉细胞),还需要有运输工具,这就是运载体。

3、基因的运输工具——运载体

二、 基因操作的工具

作为运载体必须具备哪些条件?

1.能够复制并稳定地保存。

2.具限制酶切点,以便与外源基因连接。

3.具有某些标记基因,便于进行筛选。

如抗菌素的抗性基因、产物具有颜色反应的基因等。

常用的运载体:质粒、噬菌体和动植物病毒;

最常用的质粒是大肠杆菌的质粒。

质粒

细菌细胞内一种自我复制的环状双链DNA分子,能稳定地独立存在于染色体外,并传递到子代。

现在常用的质粒大多数是经过改造或人工构建的,常含抗生素抗性基因,是重组DNA技术中重要的工具。

质粒的特点

1、细胞染色体(或拟核DNA分子)外能自主复制的小型环状DNA分子;

2、质粒的存在对细胞无影响;

3、质粒的复制只能在宿主细胞内完成。

大肠杆菌的质粒:

最常用的质粒是大肠杆菌的质粒,其中常含有抗药基因(又称标记基因),如四环素抗性基因,携带这个基因的细菌对四环素具有抗药性。

(标记基因)

三、基因操作的基本步骤:

1、提取目的基因

2、目的基因与运载体结合

3、将目的基因导入受体细胞

4、目的基因的表达和检测

目的基因

供体细胞

受体细胞

1、获取目的基因

是取得人们所需要的特定基因,也就是目的基因如抗虫基因,抗病基因、种子的贮存蛋白基因,以及人的胰岛素基因、干扰素基因等都是目的基因。

三、基因操作的基本步骤:

2、目的基因与运载体结合

用与提取目的基因相同的限制酶切割质粒使之出现一个切口,将目的基因插入切口处,让目的基因的黏性末端与切口上的黏性末端互补配对后,在连接酶的作用下连接形成重组DNA分子。

细菌

供体细胞

取出质粒

取出DNA

用限制酶切断DNA

用连接酶连接目的基因

3、将目的基因导入受体细胞

将重组DNA导入受体细胞

扩增

常用的受体细胞:菌类和动植物细胞

4、目的基因的表达和检测

大量的受体细胞接受不多的目的基因。处理的受体细胞中真正摄入了目的基因的很少,必须将它从中检测出来。

4、目的基因的表达和检测

大量的受体细胞接受不多的目的基因。处理的受体细胞中真正摄入了目的基因的很少,必须将它从中检测出来。

将每个受体细胞单独培养形成菌落,检测菌落中是否有目的基因的表达产物。淘汰无表达产物的菌落,保留有表达产物的进一步培养、研究。

无表达产物

无表达产物

有表达产物

无表达产物

4、目的基因的表达和检测

无表达产物

无表达产物

有表达产物

无表达产物

三、基因操作的基本步骤:

1、提取目的基因

2、目的基因与运载体结合

3、将目的基因导入受体细胞

4、目的基因的表达和检测

目的基因

供体细胞

受体细胞

判断

转基因成功的标志是标记基因得到表达。

四、基因工程的应用

获得高产、稳产和具有优良品质的农作物和具有抗逆性的作物新品种。

高效率的生产出高质量、低成本的药品,如胰岛素、干扰素和乙肝疫苗等

利用转基因细菌降解有毒有害的化合物,保护环境。

1、基因工程与作物育种

1993年,中国农业科学院的科学家成功地培育出了抗棉铃虫的转基因抗虫棉,抗虫的基因来自苏云金杆菌。苏云金杆菌形成的伴胞晶体是一种毒性很强的蛋白质晶体,能使棉铃虫等鳞翅目害虫瘫痪致死。科学家将编码这个蛋白质的基因导入作物,使作物自身具有抵御虫害的能力。

四、基因工程的应用

1、基因工程与作物育种

四、基因工程的应用

生长快、肉质好的转基因鱼(中国)

乳汁中含有人生长激素的转基因牛(阿根廷)

转黄瓜抗青枯病基因的甜椒

转鱼抗寒基因的番茄

2、基因工程与药物研制

我国生产的部分基因 工程疫苗和药物

许多药品的生产是从生物组织中提取的。受材料来源限制产量有限,其价格往往十分昂贵。

微生物生长迅速,容易控制,适于大规模工业化生产。若将生物合成相应药物成分的基因导入微生物细胞内,让它们产生相应的药物,不但能解决产量问题,还能大大降低生产成本。

⑴ 基因工程药品的生产

2、基因工程与药物研制

我国生产的部分基因 工程疫苗和药物

⑴ 基因工程药品的生产

胰岛素从猪、牛等动物的胰腺中提取,100Kg胰腺只能提取4-5g的胰岛素,其产量之低和价格之高可想而知。

转基因大肠杆菌每2000L培养液就能产生100g胰岛素!使其价格降低了30%-50%!

从人血中提取干扰素,

300L血才提取1mg!

转基因大肠杆菌,

每1Kg的培养液可提取20—4mg干扰素

人造血液及其生产

⑵ 基因诊断与基因治疗

运用基因工程设计制造的“DNA探针”检测肝炎病毒等病毒感染及遗传缺陷,不但准确而且迅速。

通过基因工程给患有遗传病的人体内导入正常基因可“一次性”解除病人的疾苦。

3、基因工程与环境保护

⑴ 环境监测: 基因工程做成的DNA探针能够十分灵敏地检测环境中的病毒、细菌等污染。

1t水中只有10个病毒也能被DNA探针检测出来

利用基因工程培育的“指示生物”能十分灵敏地反映环境污染的情况,却不易因环境污染而大量死亡,甚至还可以吸收和转化污染物。

⑵ 环境污染治理: 基因工程做成的“超级细菌”能吞食和分解多种污染环境的物质。

通常一种细菌只能分解石油中的一种烃类,用基因工程培育成功的“超级细菌”却能分解石油中的多种烃类化合物。有的还能吞食转化汞、镉等重金属,分解DDT等毒害物质。

⑵ 环境污染治理: 基因工程做成的“超级细菌”能吞食和分解多种污染环境的物质。

4、转基因生物和转基因食品的安全性

当人类拥有了只有大自然才拥有的改造生物、创造生物的能力时,也感到了不安与困惑。人类是否有权按照自已的意愿操纵地球上的生命?人类创造的转基因生物、转基因食品是否会危害整个生物圈,包括人类自身?

4、转基因生物和转基因食品的安全性

转基因生物:

阅读课本P105讨论:转基因食品安全吗?

怪物 1

怪物 2

怪物 3

怪物 4

当人类拥有了只有大自然才拥有的改造生物、创造生物的能力时,我们是否感到很坦然呢?

绿色和平组织将转基因食品妖魔化

对转基因食品安全性的争论

支持派(美国、阿根廷、巴西)

迄今为止并没有发现转基因食品危害人体健

康和环境的确切证据。

反对派(欧盟和日本)

与转基因食品无关的若干次食品恐慌

中间派:发展中国家

一英国科学家声称,转基因马铃薯会减弱老鼠免疫系统功能.

美国康乃尔大学也发现,转基因玉米会危害蝴蝶幼虫及其相关生态环境

环保团体认为这种违反自然的转基因作物及产品,未经长期安全测试,长期食用可能对人类及生态环境造成负面影响,尤其是注重环境和生态保护的欧盟国家,对转基因作物更加排斥,因而抵制美国GMO产品的进口。

我国的实际情况(谨慎派)

一方面,国家鼓励科研机构进行转基因技术的研究

另一方面,而对转基因食品投放市场则需要经过非常严格的审查

转基因技术的食品安全性

(1)转基因产物的直接影响:包括营养成分、毒性、抗营养因子或增加食物过敏性物质的可能;

(2)植物里导入了具有抗除草剂或毒杀虫功能的基因后,它是否也象其他有害物质一样能通过食物链进入人体内;

(3)转基因食品经由胃肠道的吸收而将基因转移至胃肠道微生物中,从而对人体健康造成影响

转基因技术的环境安全性

(1)产生超级杂草的可能;

(2)种植抗虫转基因作物后可能使害虫产生免疫并遗传、从而产生更加难以消灭的“超级害虫”;

(3)转基因向非目标生物漂移的可能性;

(4)其他生物吃了转基因食物是否会产生畸变或灭绝;

(5)转基因生物是否会破坏生物的多样性等;

(6)抗病毒基因问题。

同课章节目录

- 第一章 遗传因子的发现

- 第1节 盂德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第二章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第三章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA分子的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因是有遗传效应的DNA片段

- 第四章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因对性状的控制

- 第3节 遗传密码的破译(选学)

- 第五章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第六章 从杂交育种到基因工程

- 第1节 杂交育种与诱变育种

- 第2节 基因工程及其应用

- 第七章 现代生物进化理论

- 第1节 现代生物进化理论的由来

- 第2节 现代生物进化理论的主要内容