第3课中华文明的起源 导学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 第3课中华文明的起源 导学案(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 420.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-17 10:25:12 | ||

图片预览

文档简介

第3课 中华文明的起源

学习目标:

1.通过良渚、陶寺遗址,了解私有制、阶级和早期国家的产生。(史料实证、唯物史观)

2.了解华夏族的形成、理解禅让制的含义。(历史解释)

3.认识到中华文明的起源、形成和发展具有多元一体的特征。(家国情怀)

重难点:

1.重点:了解良渚古城、陶寺都城遗址、禅让制。

2.难点:认识私有制、阶级和国家产生的关系。

知识梳理:

★一、早期国家与文明的起源(约5000多年前)

1.早期国家形成的条件:社会主义生产力的发展,城市形成;社会成员之间分化加剧,出现了阶级。

2.人类进入文明社会的重要标志:私有制、阶级和国家的产生。

二、良渚古城与陶寺古城

1.良渚古城(距今约5000年,浙江余姚):其城市建设说明其具有较高的经济发展水平和统治者较强的调动、组织能力;其墓葬分布区域不同及随葬品数量差异说明其社会阶级分化相当明显,已经出现了早期国家。

2.陶寺古城(距今约4300—4000年,山西襄汾):当时不同群体之间的社会地位差异显著,阶级分化严重。该遗址的发现表明黄河中游地区已经出现了早期国家。

3.两座遗址发现的意义:表明中华文明的起源和初步发展具有多元一体的特征。距今5000年左右,各地早期文明彼此之间不断地交流与整合,共同构成了早期中华文明的主体;距今4000多年,经过持续的发展,走向一体,以中原地区为引领的文明新格局开始形成。

三、远古的传说

1.炎黄联盟(五六千年前)

(1)阪泉之战:黄帝打败炎帝,炎黄联盟形成。

(2)涿鹿之战:炎黄部落打败蚩尤部落。

(3)影响:华夏族逐渐形成,炎帝、黄帝被尊崇为中华民族的人文初祖,近代以来,海内外华人以“炎黄子孙”自称。

2.尧、舜、禹的禅让

1.禅让制的含义:将部落首领位子传给贤德之人(民主推选、首领没有特权)

2.顺序:尧→舜→禹

3.大禹治水:三过家门而不入,治水有功。体现了刻苦耐劳,坚持不懈,大公无私的精神。

★如何认识传说与神话中的历史信息?

远古传说,反映出当时的社会发展水平。这些传说都有考古印证。

练习巩固:

一、选择题

1.据考古发现,红山文化的代表性遗址——牛河梁遗址的女神庙中,女神雕像体型有大小之分,似已形成有中心、有层次的“神统”,随葬玉器的数量和规格也有显著区别。据此推断,红山文化时期的先民( )

A.社会地位平等 B.阶级分化趋势明显

C.开始定居生活 D.制陶技术逐渐成熟

2.安徽凌家滩遗址包括三个区域:一是居住区,房子带有明显的“城市”规划痕迹;二是广阔的红陶土块广场,这里是宫殿区和祭祀场所;三是大型墓葬区,陪葬品有玉器、石器和陶器等。据此可知,该遗址( )

A.处于旧石器时代 B.具有早期国家特征

C.出现了原始文字 D.产生了贫富分化

3.新石器时代的浙江良渚古城遗址考古发现了大型的水利工程和大量炭化的稻谷,山西陶寺古城遗址出土的大型墓葬中有大量随葬的玉琮、玉钺、陶盘等器物,而很多小型墓没有任何随葬品。这些考古发现( )

A.反映早期人类的进化与发展 B.体现玉器的加工水平领先世界

C.印证长江黄河流域共同发展 D.说明当时已进入早期文明社会

4.良渚古城距今5300—4300年。在良渚莫角山西坡出土了1.3万公斤碳化稻谷,经换算,这些稻谷约可以供今天的一个成年男性吃71年。这些稻谷可能属于( )

A.部落首领 B.战败俘虏 C.封建地主 D.中书宰相

5.在浙江余杭的良渚古城遗址和山西襄汾的陶寺古城遗址的贵族墓葬中都出土了大量象征军事指挥权的玉钺和上百件精美玉器,而在一些小型墓葬中却没有任何随葬品或随葬品稀少。这说明( )

A.中华文明多元一体格局形成 B.各地文化因素都汇聚中原

C.中国已进入了农耕文化时代 D.社会阶级分化已相当明显

6.“浙江良渚古城遗址发现规模宏大的水利系统,包括水坝、灌溉沟渠等遗迹,并出土了大量稻作遗存;山西陶寺遗址出土了石犁、木耒等农具,以及大型粮仓和窖穴。”上述材料共同说明原始农耕时期的社会发展特征是( )

A.手工业技术高度专业化 B.早期国家形态初步形成

C.农业生产规模化与组织化 D.宗教仪式主导社会生活

7.在洛阳苏羊遗址的发掘中,考古学家不仅发现了仰韶、龙山时期的文化遗存,还发现了带有湖北屈家岭、内蒙古红山等地区文化因素的诸多器物。这体现了中华文明( )

A.多元交汇、一体同辉 B.博大精深、皆源于豫

C.绵延不断、相对独立 D.农耕为主、稳定发展

8.目前,中国已发现的新石器时代文化遗存有1万多处,且分布广泛,如黄河中游地区的仰韶文化、长江下游的良渚文化、辽河上游的红山文化等。这体现了中华文明的特点是( )

A.多元一体 B.一脉相承 C.中外交融 D.世界领先

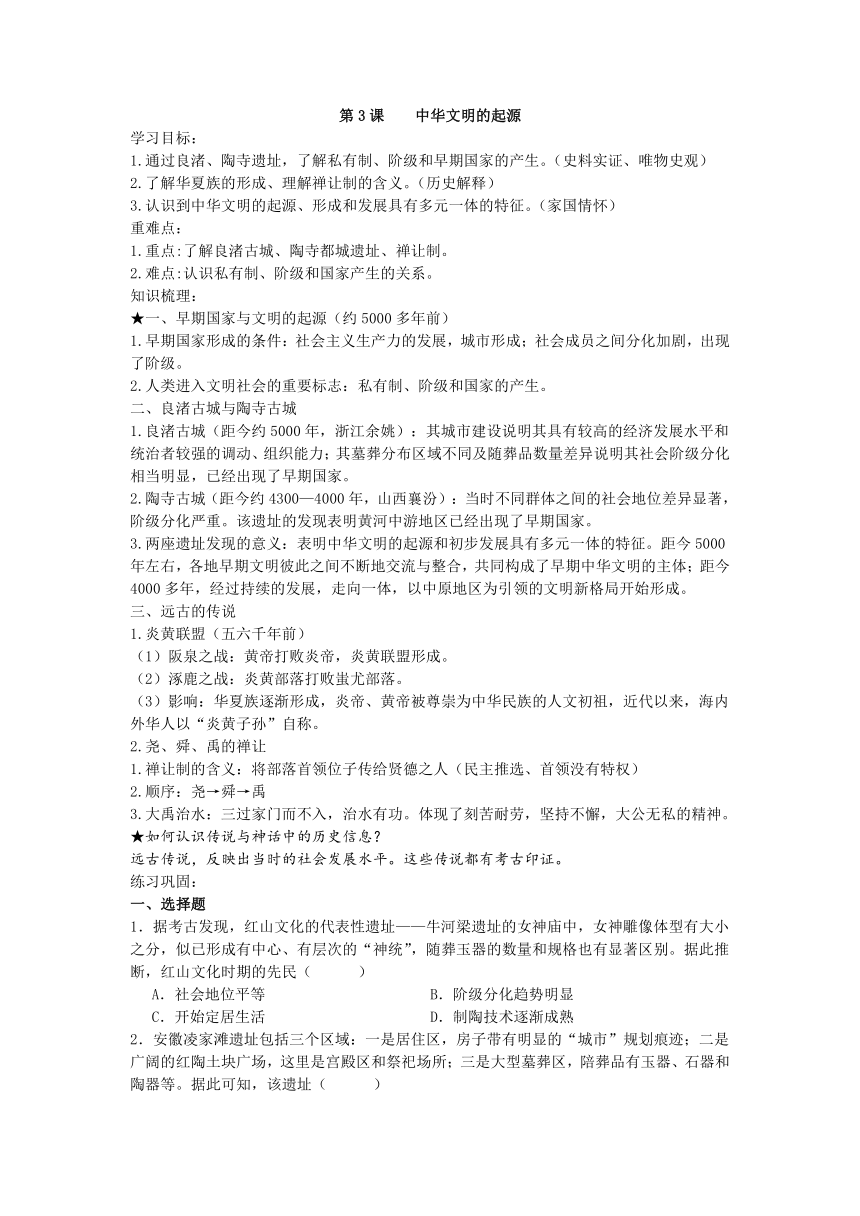

9.玉器,贯通华夏血脉,承载文明基因。考古学家在辽河流域红山文化遗址和长江下游良渚文化遗址中,分别发现了造型独特的玉猪龙和象征神权的玉琮(如下图),两者均雕刻精美,反映了当时的祭祀礼仪。此外,黄河流域的仰韶文化、龙山文化等地也出土了类似的玉制礼器。这些发现最能说明中华文明起源( )

A.以中原为核心向四周辐射 B.多元一体特征

C.各区域独立发展互不影响 D.神权崇拜特征

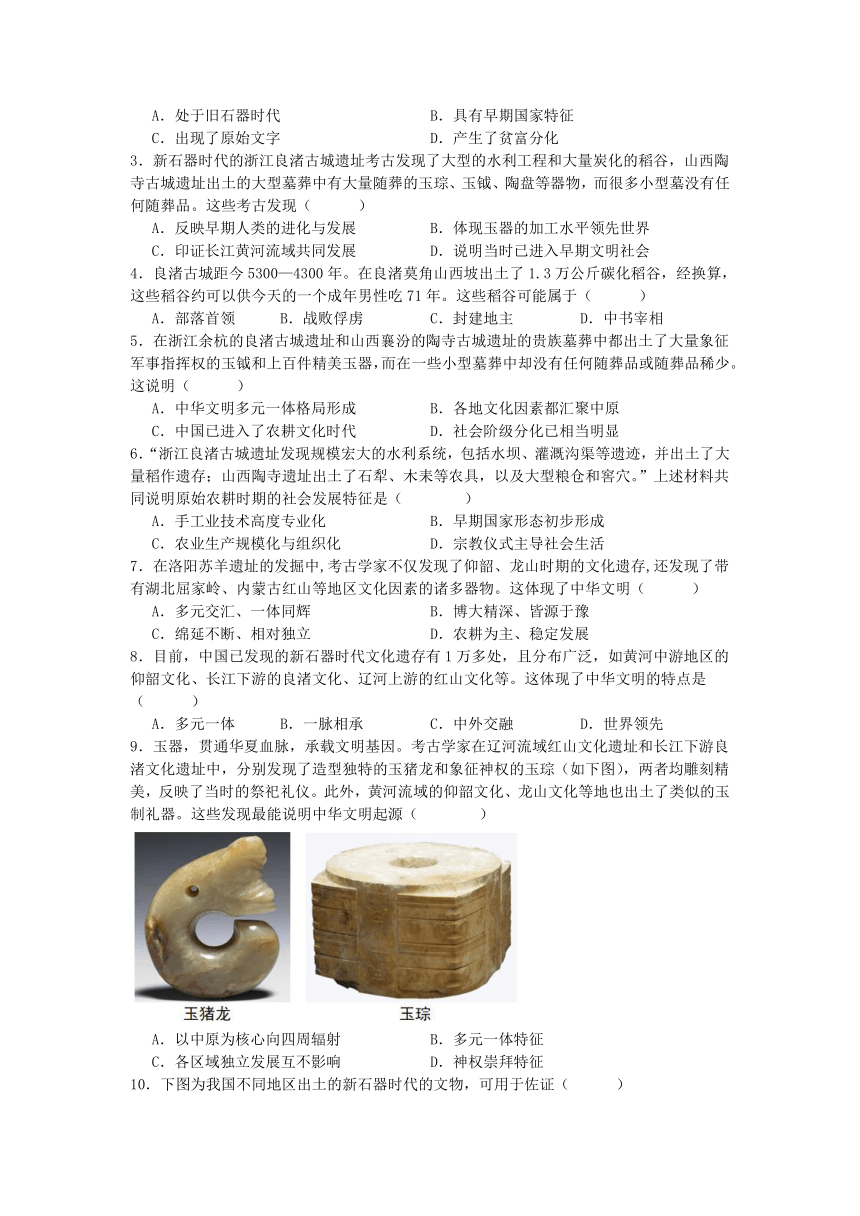

10.下图为我国不同地区出土的新石器时代的文物,可用于佐证( )

A.地理环境复杂多样 B.青铜文明辉煌灿烂

C.手工技艺领先世界 D.中华文明多元一体

11.司马迁编著《史记》时,以黄帝作为中国历史的开篇。此后,历代统治者均祭祀黄帝,即使少数民族入主中原也都自认是黄帝的子孙。这表明( )

A.家国一体的政体逐渐完善 B.华夏认同的观念不断加强

C.民众的文化素质普遍提高 D.纪传体通史体裁得以推广

12.大禹是否真有其人,夏朝是否存在,长期以来广受争议。近年发现的青铜器遂公盨(约2900年前铸造),其铭文(98字)记载了大禹治水的故事。下列判断合理的是( )

A.远古传说都会有考古发现来印证 B.考古发现为夏朝研究提供重要依据

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 北京猿人打制石器用来切割兽皮、兽肉,也可以作为武器。在北京猿人住过的山洞中,发现了火烧过的成层、成堆的灰烬和一块块颜色不一的经火烧过的兽骨、石头。

——王玉哲《中华远古史》

材料二

良渚古城遗址出土的玉琮 该玉琮琮体四面各琢刻一完整的兽面神人图像,兽面的两侧各浅浮雕鸟纹。中国各地龙山时代的遗址中,很多都发现了与良渚文化风格相似的玉器。

陶寺古城遗址出土的彩绘龙纹陶盘 陶盘盘身内,红灰相间的蟠龙围绕红色圆面盘旋,口衔枝状物。作为图腾族徽的蟠龙纹图案,表明陶寺已出现王权和国家的标志或实物象征。

材料三 “中华开国五千年,神州轩辕自古传。创造指南针,平定蚩尤乱。世界文明,惟有我先。”神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。

——《白虎通》

材料四 中华文明源远流长、博大精深。孕育中华文明的摇篮地域辽阔、环境多样,中华文明也因此经历了多元起源、碰撞交流、融合一体的独特进程。

每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新。

——摘编自《中华文明发展历程的历史启示》

(1)依据材料一、简述北京人的生产生活状况。

(2)从材料二能获得哪些历史信息?说明了什么?

(3)材料中的“轩辕”和“神农”分别指的是谁?他们被尊称为什么?原始社会末期部落联盟首领更替的制度是什么?

(4)综合上述材料及所学,谈谈你对中华文明起源的认识。

14.中国是历史悠久的文明古国之一,与世界其他文明相比,中国历史记载最为完整,历史遗存最为丰富。请按要求完成下列探究任务。

任务一:【对号入座】

材料一 ①河姆渡原始居民②元谋人③黄帝④半坡原始居民⑤北京人⑥炎帝⑦山顶洞人⑧尧舜禹

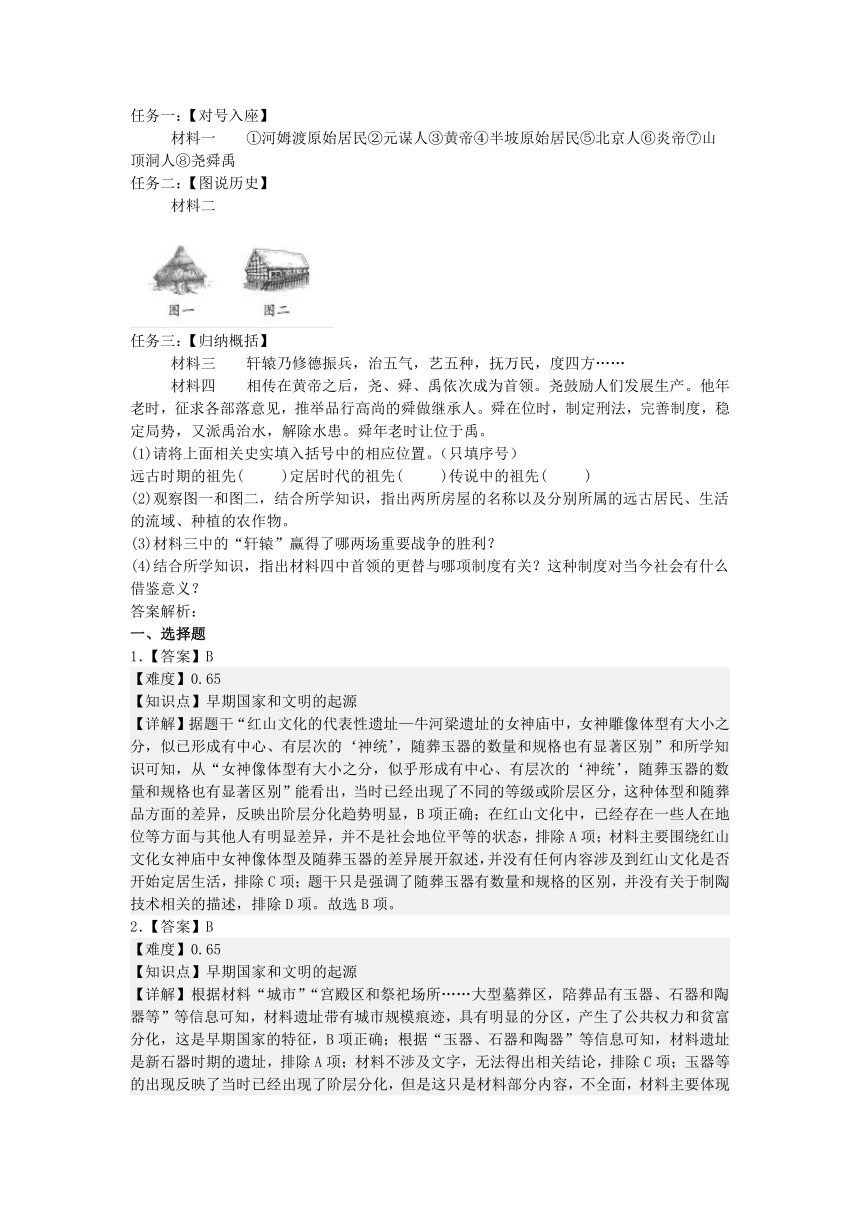

任务二:【图说历史】

材料二

任务三:【归纳概括】

材料三 轩辕乃修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方……

材料四 相传在黄帝之后,尧、舜、禹依次成为首领。尧鼓励人们发展生产。他年老时,征求各部落意见,推举品行高尚的舜做继承人。舜在位时,制定刑法,完善制度,稳定局势,又派禹治水,解除水患。舜年老时让位于禹。

(1)请将上面相关史实填入括号中的相应位置。(只填序号)

远古时期的祖先( )定居时代的祖先( )传说中的祖先( )

(2)观察图一和图二,结合所学知识,指出两所房屋的名称以及分别所属的远古居民、生活的流域、种植的农作物。

(3)材料三中的“轩辕”赢得了哪两场重要战争的胜利?

(4)结合所学知识,指出材料四中首领的更替与哪项制度有关?这种制度对当今社会有什么借鉴意义?

答案解析:

一、选择题

1.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】早期国家和文明的起源

【详解】据题干“红山文化的代表性遗址—牛河梁遗址的女神庙中,女神雕像体型有大小之分,似已形成有中心、有层次的‘神统’,随葬玉器的数量和规格也有显著区别”和所学知识可知,从“女神像体型有大小之分,似乎形成有中心、有层次的‘神统’,随葬玉器的数量和规格也有显著区别”能看出,当时已经出现了不同的等级或阶层区分,这种体型和随葬品方面的差异,反映出阶层分化趋势明显,B项正确;在红山文化中,已经存在一些人在地位等方面与其他人有明显差异,并不是社会地位平等的状态,排除A项;材料主要围绕红山文化女神庙中女神像体型及随葬玉器的差异展开叙述,并没有任何内容涉及到红山文化是否开始定居生活,排除C项;题干只是强调了随葬玉器有数量和规格的区别,并没有关于制陶技术相关的描述,排除D项。故选B项。

2.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】早期国家和文明的起源

【详解】根据材料“城市”“宫殿区和祭祀场所……大型墓葬区,陪葬品有玉器、石器和陶器等”等信息可知,材料遗址带有城市规模痕迹,具有明显的分区,产生了公共权力和贫富分化,这是早期国家的特征,B项正确;根据“玉器、石器和陶器”等信息可知,材料遗址是新石器时期的遗址,排除A项;材料不涉及文字,无法得出相关结论,排除C项;玉器等的出现反映了当时已经出现了阶层分化,但是这只是材料部分内容,不全面,材料主要体现了这时期早期国家的特征,排除D项。故选B项。

3.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】良渚古城

【详解】据材料“大型的水利工程和大量炭化的稻谷,山西陶寺古城遗址出土的大型墓葬中有大量随葬的玉琮、玉钺、陶盘等器物,而很多小型墓没有任何随葬品”可知,大型水利工程反映出当时有较强组织协调能力和生产力水平;墓葬中随葬品的差异,说明已出现贫富分化和社会等级差异,这些都是早期文明社会的重要标志,说明当时已进入早期文明社会 ,D项正确;早期人类进化与发展主要体现在体质形态、生产工具从旧石器向新石器转变等方面,题干中关于大型水利工程、墓葬随葬品差异等信息,与早期人类进化与发展关联不大 ,排除A项;题干仅提及出土玉器,未与世界其他地区玉器加工水平作比较,无法得出领先世界的结论 ,排除B项;良渚古城遗址在长江流域,陶寺古城遗址在黄河流域,虽能体现两流域有文明发展,但仅从这些考古发现不能充分印证共同发展,排除C项。故选D项。

4.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】良渚古城

【详解】根据题干“良渚古城距今5300—4300年。在良渚莫角山西坡出土了1.3万公斤碳化稻谷,经换算,这些稻谷约可以供今天的一个成年男性吃71年”和所学知识可知,对良渚遗址考古发现表明,这时私有制已经产生,阶级分化日益明显,这些稻谷可能属于部落首领,A项正确;战败俘虏他们属于被剥削者,不可能拥有那么多的粮食,排除B项;地主和中书宰相是进入到封建社会才有的社会身份,排除CD项。故选A项。

5.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】良渚古城、陶寺古城

【详解】据题干信息和所学知识可知,良渚古城遗址和陶寺古城遗址的贵族墓葬与小型墓葬的显著对比,直接反映了社会阶层的分化:贵族墓葬中大量象征权力的玉钺和精美玉器,表明少数上层阶级垄断了资源与权力,而小型墓葬随葬品稀少或缺失,则说明平民阶层处于社会底层,资源匮乏,这种差异是阶级分化的典型表现,D项正确;多元一体格局形成强调不同区域文化的融合与统一,但题干仅体现两地贵族阶层的共性,未涉及文化融合或一体化进程,排除A项;各地文化汇聚中原暗示中原是文化中心,但良渚与陶寺分属不同区域,题干未体现文化向中原汇聚的趋势,且两地现象反映独立发展的阶级分化,不符合题意,排除B项;进入农耕文化时代与题干无关,农耕经济在新石器时代已普遍存在,题干讨论的是社会结构而非经济形态,排除C项。故选D项。

6.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】良渚古城、陶寺古城

【详解】据题干“浙江良渚古城遗址发现规模宏大的水利系统,包括水坝、灌溉沟渠等遗迹,并出土了大量稻作遗存;山西陶寺遗址出土了石犁、木耒等农具,以及大型粮仓和窖穴。”可知,良渚古城的水利系统(如水坝、灌溉沟渠)和稻作遗存表明当时已具备大规模农业生产的条件,水利工程需要集体协作与组织管理。陶寺遗址出土的农具(如石犁、木耒)和大型粮仓,则说明农业生产工具进步、粮食产量提高,且存储设施完善,进一步反映农业生产的规模化与组织化,C项正确;题干信息反映的是农业的发展情况,与手工业技术高度专业化无关,排除A项;早期国家形态虽涉及社会组织,但材料未明确体现国家形态的全面特征,排除B项;宗教仪式主导社会生活缺乏依据,且与题干反映的农业无关,排除D项。故选C项。

7.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】中华文明的特点

【详解】根据题干信息“考古学家不仅发现了仰韶、龙山时期的文化遗存,还发现了带有湖北屈家岭、内蒙古红山等地区文化因素的诸多器物”可知,洛阳苏羊遗址中同时发现了来自不同地区的文化因素(仰韶、龙山、屈家岭、红山等),这直接反映了中华文明多元文化交汇融合的特点。而各文化因素共存于同一遗址,又体现了一体性的发展格局。因此最符合题意的选项是“多元交汇、一体同辉”,A项正确;“皆源于豫”(均源自河南)与题干中跨地域文化因素矛盾,排除B项;“相对独立”说法错误,与不同文化交融现象不符,排除C项;“农耕为主“虽符合部分事实,但未突出题干强调的文化交融特征,排除D项。故选A项。

8.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】良渚古城、仰韶文化、中华文明的特点

【详解】根据所学可知,中国新石器时代文化遗存有1万多处且分布广泛,如黄河中游的仰韶文化、长江下游的良渚文化、辽河上游的红山文化等,不同区域文化各具特色又相互联系,体现了中华文明多元一体的特点,A项正确;材料体现了中华文明多元一体的特点,“一脉相承”指联络贯通而成的一个系统,但在材料中未体现,排除B项;材料体现了中华文明多元一体的特点,材料未体现中外交融的相关情况,排除C项;材料仅反映了中华文明的情况,没有涉及世界其他文明,不能推断出“世界领先”的特点,排除D项。故选A项。

9.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】良渚古城、仰韶文化、中华文明的特点

【详解】根据题干信息“考古学家在辽河流域红山文化遗址和长江下游良渚文化遗址中,分别发现了造型独特的玉猪龙和象征神权的玉琮(如下图),……。此外,黄河流域的仰韶文化、龙山文化等地也出土了类似的玉制礼器”和所学知识可知,辽河流域红山文化有玉猪龙、长江下游良渚文化有玉琮,黄河流域也有玉制礼器,多地都有玉器且都反映祭祀礼仪,体现文化起源的多元性;同时都有玉制礼器又说明存在共性,呈现一体特征,即体现了中华文明起源多元一体特征,B项正确;以中原为核心向四周辐射强调中华文明以中原地区为核心,逐渐向四周扩散,而材料中提到在辽河流域、长江下游、黄河流域等多地都有独特玉器发现,排除A项;“出土了类似的玉制礼器”说明区域间存在文化交流与联系,并非互不影响,排除C项;玉器反映出当时存在祭祀礼仪,在一定程度上能体现神权崇拜的因素,但这只是玉器所反映的文化内涵的一个方面,并不能全面涵盖中华文明起源的特征,比如多元一体,排除D项。故选B项。

10.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】中华文明的特点

【详解】根据图片信息“内蒙古三星塔拉遗址红山玉龙”,“山西陶寺遗址彩绘龙纹陶盘”,“甘肃齐家文化遗址凸堆龙纹红陶部”,“浙江良渚遗址龙首玉镯”,可知图片信息中都有“龙”元素,龙是中华民族的图腾,是中华文明的象征,我国不同地区出土的新石器时代的器物,均有“龙”的元素,说明这些地区虽然地域上有所差异,但文化上具有相似性,充分说明了中华文明多元一体的特点,D项正确;地理环境,是指一定社会所处的地理位置以及与此相联系的各种自然条件的总和,包括气候、土地、河流、湖泊、山脉、矿藏以及动植物资源等,题干内容无法体现,题干内容反映的是我国不同地区出土的新石器时代的器物,均有“龙”的元素,排除A项;青铜文明与青铜器相关,“内家古三星塔拉遗址红山玉龙”与玉器相关,排除B项;手工技艺,是指以手工劳动进行制作的具有独特艺术风格的工艺美术,题干内容无法体现,题干内容反映的是我国不同地区出土的新石器时代的器物,均有“龙”的元素,排除C项。故选D项。

11.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】炎帝与黄帝

【详解】根据所学可知,黄帝是古华夏部落联盟首领,中国远古时代华夏民族的共主,五帝之首,被尊为中华“人文初祖”。题干提到历代统治者祭祀黄帝,少数民族入主中原也要假托黄帝以明正朔,体现了华夏认同的观念不断加强,B项正确;家国一体强调的是家庭、家族与国家在组织结构上的相似性,材料中没有涉及到家国一体政体相关的内容,排除A项;各民族统治者尊崇黄帝是华夏认同的体现,与民众的文化素质无关,排除C项;材料并未提及《史记》的纪传体通史体裁,也没有体现其推广的相关信息,与材料主旨无关,排除D项。故选B项。

12.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】尧舜禹与禅让制、史学理论

【详解】根据题干材料可知,青铜器遂公蕴印证了大禹治水的史实,说明考古发现为历史研究提供重要依据,B项正确;传说是人们口头传下来的故事,不一定有考古发现来印证,排除A项;考古学是人类了解历史的重要途径,但并非“唯一途径”,排除C项;古代传说有一点的史实依据,但其中有虚构和夸张的成分,并非是“可以肯定的可信史料”,排除D项。故选B项。

二、综合题

13.【答案】(1)状况:能制造和使用打制石器,会使用火。

(2)信息:良渚古城遗址出土的玉琮制作精美,有独特的兽面神人图像和鸟纹,且其文化风格影响广泛;陶寺古城遗址出土的彩绘龙纹陶盘有象征王权和国家的图案。

说明:当时的手工业技艺高超;中华文明起源呈现多元一体特征;已出现早期国家形态。

(3)黄帝;炎帝;人文始祖;禅让制

(4)认识:中华文明历史悠久、内涵丰富,是先民智慧结晶;中华文明起源具有多元性;早期文明不断发展演进;各区域文化相互交流、融合;我们应传承和保护文明成果,同时与时俱进、勇于创新,推动中华文明持续发展。

【难度】0.65

【知识点】北京人、炎帝与黄帝、尧舜禹与禅让制、良渚古城

【详解】(1)状况:根据材料一“北京猿人打制石器用来切割兽皮、兽肉,也可以作为武器”分析可知能制造和使用打制石器;根据材料一“发现了火烧过的成层、成堆的灰烬和一块块颜色不一的经火烧过的兽骨、石头”分析可知会使用火。

(2)信息:根据材料二“该玉琮琮体四面各琢刻一完整的兽面神人图像,兽面的两侧各浅浮雕鸟纹”分析可知良渚古城遗址出土的玉琮制作精美,有独特的兽面神人图像和鸟纹,且其文化风格影响广泛;根据材料二“作为图腾族徽的蟠龙纹图案,表明陶寺已出现王权和国家的标志或实物象征”分析可知陶寺古城遗址出土的彩绘龙纹陶盘有象征王权和国家的图案。

说明:分析“良渚古城遗址出土的玉琮”“陶寺古城遗址出土的彩绘龙纹陶盘”分析可知当时的手工业技艺高超;根据材料二“中国各地龙山时代的遗址中,很多都发现了与良渚文化风格相似的玉器”“作为图腾族徽的蟠龙纹图案,表明陶寺已出现王权和国家的标志或实物象征”分析可知中华文明起源呈现多元一体特征,已出现早期国家形态。

(3)轩辕:据材料一结合所学知识可知,“轩辕”指的是黄帝。

神农:据材料一结合所学知识可知,“神农”指的是炎帝。

尊称:结合所学知识可知,炎帝和黄帝被尊称为人文始祖。

制度:据所学知识可知,原始社会末期部落联盟首领更替的制度是禅让制,即将部落首领位子传给贤德之人。

(4)认识:本题属于开放性题目,可以从文明起源的多元性、文明的发展等角度作答,如中华文明起源具有多元性,各区域文化相互交流、融合,早期文明不断发展演进。感悟:结合所学知识,符合史实,言之有理即可,示例:中华文明历史悠久、内涵丰富,是先民智慧结晶;文明发展历经波折,我们应传承和保护文明成果,同时与时俱进、勇于创新,推动中华文明持续发展。

14.【答案】(1) ②⑤⑦ ①④ ③⑥⑧

(2)图一:半地穴式房屋,半坡原始居民,黄河流域,粟、黍。图二:干栏式房屋,河姆渡原始居民,长江流域,水稻。

(3)阪泉之战、涿鹿之战。

(4)制度:禅让制。意义:用人要发扬民主,选贤任能,应通过民主的方式选举干部,选拔人才应以德才兼备为标准等。

【难度】0.65

【知识点】北京人、尧舜禹与禅让制、农业的起源与定居生活、河姆渡遗址

【详解】(1)根据所学可知,远古时期的祖先包括元谋人 、北京人和山顶洞人。元谋人生活在距今约170万年云南省元谋县一带,是我国境内目前已确认的最早的古人类;北京人,生活在距今约70万年至20万年,还保留了猿的某些特征,但手脚分工明显,能打制和使用工具,会使用天然火;山顶洞人,因发现于北京市周口店龙骨山北京人遗址顶部的山顶洞而得名,生存年代为距今约1万年至3万年。因此①处填写②⑤⑦;定居时代的祖先:根据所学可知,定居时代的远古人类有河姆渡原始居民和半坡原始居民。半坡原始居民,居住半地穴式房屋,生活在黄河流域,主要种植粟;河姆渡原始居民,居住干栏式房屋,生活在长江流域,主要种植水稻。因此②处填写①④;传说中的祖先:根据所学可知,传说中的祖先有黄帝、炎帝和尧舜禹。黄帝,中国古代部落联盟首领,五帝之首。炎帝是“火德”,火总是炎炎燃烧的样子,所以被人们称为“炎帝。尧,又称唐尧。传说中父系氏族社会后期部落联盟领袖。舜,传说中父系氏族社会后期部落联盟领袖。禹,古代部落联盟首领,传说因治洪水有功,接受舜禅位,因此③处填写③⑥⑧。

(2)名称、居民、生活流域、农作物: 图一:根据材料分析可知,图一“方形、圆形或扇形,门道朝南,设有斜坡式的出口或台阶式的门斗”,是半地穴式房屋,半地穴式建筑典型代表是在陕西西安半坡遗址。北方地区寒冷干燥,这种建筑有利于防寒保暖。半坡居民生活在黄河流域,主要种植粟;图二“由木桩、圆木和木板组成,下部有木柱构成底架,高出地面,底架通过打桩的方法建成,上架横梁,再铺木材,然后在木板上立柱构梁架和屋顶,形成架空的建筑房屋”,是干栏式房屋,是河姆渡原始居民的房屋,由于干栏式房屋底部架空,可以有效防止蛇虫猛兽的侵害,同时也有利于通风和防潮。根据所学可知,河姆渡居民生活在长江流域,主要种植水稻。

(3)战争:根据材料分析可知,材料中的“轩辕”指的是黄帝,根据所学可知,他赢得的两场战役是阪泉之战和逐鹿之战。阪泉之战发生在公元前24世纪左右,是黄帝与炎帝两大部落联盟之间的一次冲突。涿鹿之战是黄帝部族与蚩尤所率领的九黎部落之间的一场重要战争。

(4)制度:根据“他年老时,征求各部落意见,推举品行高尚的舜做继承人”“舜年老时让位于禹”可知,材料反映的制度是禅让制,选贤任能,是“公天下”的体现。

借鉴意义:本题属于开放性试题,根据所学可知,材料中的禅让制体现了原始民主的特点,选贤任能,又有利于提高治理能力,因此得出:用人要发扬民主,选贤任能,应通过民主的方式选举干部,选拔人才应以德才兼备为标准等。其他答案若言之成理亦可。

学习目标:

1.通过良渚、陶寺遗址,了解私有制、阶级和早期国家的产生。(史料实证、唯物史观)

2.了解华夏族的形成、理解禅让制的含义。(历史解释)

3.认识到中华文明的起源、形成和发展具有多元一体的特征。(家国情怀)

重难点:

1.重点:了解良渚古城、陶寺都城遗址、禅让制。

2.难点:认识私有制、阶级和国家产生的关系。

知识梳理:

★一、早期国家与文明的起源(约5000多年前)

1.早期国家形成的条件:社会主义生产力的发展,城市形成;社会成员之间分化加剧,出现了阶级。

2.人类进入文明社会的重要标志:私有制、阶级和国家的产生。

二、良渚古城与陶寺古城

1.良渚古城(距今约5000年,浙江余姚):其城市建设说明其具有较高的经济发展水平和统治者较强的调动、组织能力;其墓葬分布区域不同及随葬品数量差异说明其社会阶级分化相当明显,已经出现了早期国家。

2.陶寺古城(距今约4300—4000年,山西襄汾):当时不同群体之间的社会地位差异显著,阶级分化严重。该遗址的发现表明黄河中游地区已经出现了早期国家。

3.两座遗址发现的意义:表明中华文明的起源和初步发展具有多元一体的特征。距今5000年左右,各地早期文明彼此之间不断地交流与整合,共同构成了早期中华文明的主体;距今4000多年,经过持续的发展,走向一体,以中原地区为引领的文明新格局开始形成。

三、远古的传说

1.炎黄联盟(五六千年前)

(1)阪泉之战:黄帝打败炎帝,炎黄联盟形成。

(2)涿鹿之战:炎黄部落打败蚩尤部落。

(3)影响:华夏族逐渐形成,炎帝、黄帝被尊崇为中华民族的人文初祖,近代以来,海内外华人以“炎黄子孙”自称。

2.尧、舜、禹的禅让

1.禅让制的含义:将部落首领位子传给贤德之人(民主推选、首领没有特权)

2.顺序:尧→舜→禹

3.大禹治水:三过家门而不入,治水有功。体现了刻苦耐劳,坚持不懈,大公无私的精神。

★如何认识传说与神话中的历史信息?

远古传说,反映出当时的社会发展水平。这些传说都有考古印证。

练习巩固:

一、选择题

1.据考古发现,红山文化的代表性遗址——牛河梁遗址的女神庙中,女神雕像体型有大小之分,似已形成有中心、有层次的“神统”,随葬玉器的数量和规格也有显著区别。据此推断,红山文化时期的先民( )

A.社会地位平等 B.阶级分化趋势明显

C.开始定居生活 D.制陶技术逐渐成熟

2.安徽凌家滩遗址包括三个区域:一是居住区,房子带有明显的“城市”规划痕迹;二是广阔的红陶土块广场,这里是宫殿区和祭祀场所;三是大型墓葬区,陪葬品有玉器、石器和陶器等。据此可知,该遗址( )

A.处于旧石器时代 B.具有早期国家特征

C.出现了原始文字 D.产生了贫富分化

3.新石器时代的浙江良渚古城遗址考古发现了大型的水利工程和大量炭化的稻谷,山西陶寺古城遗址出土的大型墓葬中有大量随葬的玉琮、玉钺、陶盘等器物,而很多小型墓没有任何随葬品。这些考古发现( )

A.反映早期人类的进化与发展 B.体现玉器的加工水平领先世界

C.印证长江黄河流域共同发展 D.说明当时已进入早期文明社会

4.良渚古城距今5300—4300年。在良渚莫角山西坡出土了1.3万公斤碳化稻谷,经换算,这些稻谷约可以供今天的一个成年男性吃71年。这些稻谷可能属于( )

A.部落首领 B.战败俘虏 C.封建地主 D.中书宰相

5.在浙江余杭的良渚古城遗址和山西襄汾的陶寺古城遗址的贵族墓葬中都出土了大量象征军事指挥权的玉钺和上百件精美玉器,而在一些小型墓葬中却没有任何随葬品或随葬品稀少。这说明( )

A.中华文明多元一体格局形成 B.各地文化因素都汇聚中原

C.中国已进入了农耕文化时代 D.社会阶级分化已相当明显

6.“浙江良渚古城遗址发现规模宏大的水利系统,包括水坝、灌溉沟渠等遗迹,并出土了大量稻作遗存;山西陶寺遗址出土了石犁、木耒等农具,以及大型粮仓和窖穴。”上述材料共同说明原始农耕时期的社会发展特征是( )

A.手工业技术高度专业化 B.早期国家形态初步形成

C.农业生产规模化与组织化 D.宗教仪式主导社会生活

7.在洛阳苏羊遗址的发掘中,考古学家不仅发现了仰韶、龙山时期的文化遗存,还发现了带有湖北屈家岭、内蒙古红山等地区文化因素的诸多器物。这体现了中华文明( )

A.多元交汇、一体同辉 B.博大精深、皆源于豫

C.绵延不断、相对独立 D.农耕为主、稳定发展

8.目前,中国已发现的新石器时代文化遗存有1万多处,且分布广泛,如黄河中游地区的仰韶文化、长江下游的良渚文化、辽河上游的红山文化等。这体现了中华文明的特点是( )

A.多元一体 B.一脉相承 C.中外交融 D.世界领先

9.玉器,贯通华夏血脉,承载文明基因。考古学家在辽河流域红山文化遗址和长江下游良渚文化遗址中,分别发现了造型独特的玉猪龙和象征神权的玉琮(如下图),两者均雕刻精美,反映了当时的祭祀礼仪。此外,黄河流域的仰韶文化、龙山文化等地也出土了类似的玉制礼器。这些发现最能说明中华文明起源( )

A.以中原为核心向四周辐射 B.多元一体特征

C.各区域独立发展互不影响 D.神权崇拜特征

10.下图为我国不同地区出土的新石器时代的文物,可用于佐证( )

A.地理环境复杂多样 B.青铜文明辉煌灿烂

C.手工技艺领先世界 D.中华文明多元一体

11.司马迁编著《史记》时,以黄帝作为中国历史的开篇。此后,历代统治者均祭祀黄帝,即使少数民族入主中原也都自认是黄帝的子孙。这表明( )

A.家国一体的政体逐渐完善 B.华夏认同的观念不断加强

C.民众的文化素质普遍提高 D.纪传体通史体裁得以推广

12.大禹是否真有其人,夏朝是否存在,长期以来广受争议。近年发现的青铜器遂公盨(约2900年前铸造),其铭文(98字)记载了大禹治水的故事。下列判断合理的是( )

A.远古传说都会有考古发现来印证 B.考古发现为夏朝研究提供重要依据

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 北京猿人打制石器用来切割兽皮、兽肉,也可以作为武器。在北京猿人住过的山洞中,发现了火烧过的成层、成堆的灰烬和一块块颜色不一的经火烧过的兽骨、石头。

——王玉哲《中华远古史》

材料二

良渚古城遗址出土的玉琮 该玉琮琮体四面各琢刻一完整的兽面神人图像,兽面的两侧各浅浮雕鸟纹。中国各地龙山时代的遗址中,很多都发现了与良渚文化风格相似的玉器。

陶寺古城遗址出土的彩绘龙纹陶盘 陶盘盘身内,红灰相间的蟠龙围绕红色圆面盘旋,口衔枝状物。作为图腾族徽的蟠龙纹图案,表明陶寺已出现王权和国家的标志或实物象征。

材料三 “中华开国五千年,神州轩辕自古传。创造指南针,平定蚩尤乱。世界文明,惟有我先。”神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。

——《白虎通》

材料四 中华文明源远流长、博大精深。孕育中华文明的摇篮地域辽阔、环境多样,中华文明也因此经历了多元起源、碰撞交流、融合一体的独特进程。

每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新。

——摘编自《中华文明发展历程的历史启示》

(1)依据材料一、简述北京人的生产生活状况。

(2)从材料二能获得哪些历史信息?说明了什么?

(3)材料中的“轩辕”和“神农”分别指的是谁?他们被尊称为什么?原始社会末期部落联盟首领更替的制度是什么?

(4)综合上述材料及所学,谈谈你对中华文明起源的认识。

14.中国是历史悠久的文明古国之一,与世界其他文明相比,中国历史记载最为完整,历史遗存最为丰富。请按要求完成下列探究任务。

任务一:【对号入座】

材料一 ①河姆渡原始居民②元谋人③黄帝④半坡原始居民⑤北京人⑥炎帝⑦山顶洞人⑧尧舜禹

任务二:【图说历史】

材料二

任务三:【归纳概括】

材料三 轩辕乃修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方……

材料四 相传在黄帝之后,尧、舜、禹依次成为首领。尧鼓励人们发展生产。他年老时,征求各部落意见,推举品行高尚的舜做继承人。舜在位时,制定刑法,完善制度,稳定局势,又派禹治水,解除水患。舜年老时让位于禹。

(1)请将上面相关史实填入括号中的相应位置。(只填序号)

远古时期的祖先( )定居时代的祖先( )传说中的祖先( )

(2)观察图一和图二,结合所学知识,指出两所房屋的名称以及分别所属的远古居民、生活的流域、种植的农作物。

(3)材料三中的“轩辕”赢得了哪两场重要战争的胜利?

(4)结合所学知识,指出材料四中首领的更替与哪项制度有关?这种制度对当今社会有什么借鉴意义?

答案解析:

一、选择题

1.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】早期国家和文明的起源

【详解】据题干“红山文化的代表性遗址—牛河梁遗址的女神庙中,女神雕像体型有大小之分,似已形成有中心、有层次的‘神统’,随葬玉器的数量和规格也有显著区别”和所学知识可知,从“女神像体型有大小之分,似乎形成有中心、有层次的‘神统’,随葬玉器的数量和规格也有显著区别”能看出,当时已经出现了不同的等级或阶层区分,这种体型和随葬品方面的差异,反映出阶层分化趋势明显,B项正确;在红山文化中,已经存在一些人在地位等方面与其他人有明显差异,并不是社会地位平等的状态,排除A项;材料主要围绕红山文化女神庙中女神像体型及随葬玉器的差异展开叙述,并没有任何内容涉及到红山文化是否开始定居生活,排除C项;题干只是强调了随葬玉器有数量和规格的区别,并没有关于制陶技术相关的描述,排除D项。故选B项。

2.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】早期国家和文明的起源

【详解】根据材料“城市”“宫殿区和祭祀场所……大型墓葬区,陪葬品有玉器、石器和陶器等”等信息可知,材料遗址带有城市规模痕迹,具有明显的分区,产生了公共权力和贫富分化,这是早期国家的特征,B项正确;根据“玉器、石器和陶器”等信息可知,材料遗址是新石器时期的遗址,排除A项;材料不涉及文字,无法得出相关结论,排除C项;玉器等的出现反映了当时已经出现了阶层分化,但是这只是材料部分内容,不全面,材料主要体现了这时期早期国家的特征,排除D项。故选B项。

3.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】良渚古城

【详解】据材料“大型的水利工程和大量炭化的稻谷,山西陶寺古城遗址出土的大型墓葬中有大量随葬的玉琮、玉钺、陶盘等器物,而很多小型墓没有任何随葬品”可知,大型水利工程反映出当时有较强组织协调能力和生产力水平;墓葬中随葬品的差异,说明已出现贫富分化和社会等级差异,这些都是早期文明社会的重要标志,说明当时已进入早期文明社会 ,D项正确;早期人类进化与发展主要体现在体质形态、生产工具从旧石器向新石器转变等方面,题干中关于大型水利工程、墓葬随葬品差异等信息,与早期人类进化与发展关联不大 ,排除A项;题干仅提及出土玉器,未与世界其他地区玉器加工水平作比较,无法得出领先世界的结论 ,排除B项;良渚古城遗址在长江流域,陶寺古城遗址在黄河流域,虽能体现两流域有文明发展,但仅从这些考古发现不能充分印证共同发展,排除C项。故选D项。

4.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】良渚古城

【详解】根据题干“良渚古城距今5300—4300年。在良渚莫角山西坡出土了1.3万公斤碳化稻谷,经换算,这些稻谷约可以供今天的一个成年男性吃71年”和所学知识可知,对良渚遗址考古发现表明,这时私有制已经产生,阶级分化日益明显,这些稻谷可能属于部落首领,A项正确;战败俘虏他们属于被剥削者,不可能拥有那么多的粮食,排除B项;地主和中书宰相是进入到封建社会才有的社会身份,排除CD项。故选A项。

5.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】良渚古城、陶寺古城

【详解】据题干信息和所学知识可知,良渚古城遗址和陶寺古城遗址的贵族墓葬与小型墓葬的显著对比,直接反映了社会阶层的分化:贵族墓葬中大量象征权力的玉钺和精美玉器,表明少数上层阶级垄断了资源与权力,而小型墓葬随葬品稀少或缺失,则说明平民阶层处于社会底层,资源匮乏,这种差异是阶级分化的典型表现,D项正确;多元一体格局形成强调不同区域文化的融合与统一,但题干仅体现两地贵族阶层的共性,未涉及文化融合或一体化进程,排除A项;各地文化汇聚中原暗示中原是文化中心,但良渚与陶寺分属不同区域,题干未体现文化向中原汇聚的趋势,且两地现象反映独立发展的阶级分化,不符合题意,排除B项;进入农耕文化时代与题干无关,农耕经济在新石器时代已普遍存在,题干讨论的是社会结构而非经济形态,排除C项。故选D项。

6.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】良渚古城、陶寺古城

【详解】据题干“浙江良渚古城遗址发现规模宏大的水利系统,包括水坝、灌溉沟渠等遗迹,并出土了大量稻作遗存;山西陶寺遗址出土了石犁、木耒等农具,以及大型粮仓和窖穴。”可知,良渚古城的水利系统(如水坝、灌溉沟渠)和稻作遗存表明当时已具备大规模农业生产的条件,水利工程需要集体协作与组织管理。陶寺遗址出土的农具(如石犁、木耒)和大型粮仓,则说明农业生产工具进步、粮食产量提高,且存储设施完善,进一步反映农业生产的规模化与组织化,C项正确;题干信息反映的是农业的发展情况,与手工业技术高度专业化无关,排除A项;早期国家形态虽涉及社会组织,但材料未明确体现国家形态的全面特征,排除B项;宗教仪式主导社会生活缺乏依据,且与题干反映的农业无关,排除D项。故选C项。

7.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】中华文明的特点

【详解】根据题干信息“考古学家不仅发现了仰韶、龙山时期的文化遗存,还发现了带有湖北屈家岭、内蒙古红山等地区文化因素的诸多器物”可知,洛阳苏羊遗址中同时发现了来自不同地区的文化因素(仰韶、龙山、屈家岭、红山等),这直接反映了中华文明多元文化交汇融合的特点。而各文化因素共存于同一遗址,又体现了一体性的发展格局。因此最符合题意的选项是“多元交汇、一体同辉”,A项正确;“皆源于豫”(均源自河南)与题干中跨地域文化因素矛盾,排除B项;“相对独立”说法错误,与不同文化交融现象不符,排除C项;“农耕为主“虽符合部分事实,但未突出题干强调的文化交融特征,排除D项。故选A项。

8.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】良渚古城、仰韶文化、中华文明的特点

【详解】根据所学可知,中国新石器时代文化遗存有1万多处且分布广泛,如黄河中游的仰韶文化、长江下游的良渚文化、辽河上游的红山文化等,不同区域文化各具特色又相互联系,体现了中华文明多元一体的特点,A项正确;材料体现了中华文明多元一体的特点,“一脉相承”指联络贯通而成的一个系统,但在材料中未体现,排除B项;材料体现了中华文明多元一体的特点,材料未体现中外交融的相关情况,排除C项;材料仅反映了中华文明的情况,没有涉及世界其他文明,不能推断出“世界领先”的特点,排除D项。故选A项。

9.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】良渚古城、仰韶文化、中华文明的特点

【详解】根据题干信息“考古学家在辽河流域红山文化遗址和长江下游良渚文化遗址中,分别发现了造型独特的玉猪龙和象征神权的玉琮(如下图),……。此外,黄河流域的仰韶文化、龙山文化等地也出土了类似的玉制礼器”和所学知识可知,辽河流域红山文化有玉猪龙、长江下游良渚文化有玉琮,黄河流域也有玉制礼器,多地都有玉器且都反映祭祀礼仪,体现文化起源的多元性;同时都有玉制礼器又说明存在共性,呈现一体特征,即体现了中华文明起源多元一体特征,B项正确;以中原为核心向四周辐射强调中华文明以中原地区为核心,逐渐向四周扩散,而材料中提到在辽河流域、长江下游、黄河流域等多地都有独特玉器发现,排除A项;“出土了类似的玉制礼器”说明区域间存在文化交流与联系,并非互不影响,排除C项;玉器反映出当时存在祭祀礼仪,在一定程度上能体现神权崇拜的因素,但这只是玉器所反映的文化内涵的一个方面,并不能全面涵盖中华文明起源的特征,比如多元一体,排除D项。故选B项。

10.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】中华文明的特点

【详解】根据图片信息“内蒙古三星塔拉遗址红山玉龙”,“山西陶寺遗址彩绘龙纹陶盘”,“甘肃齐家文化遗址凸堆龙纹红陶部”,“浙江良渚遗址龙首玉镯”,可知图片信息中都有“龙”元素,龙是中华民族的图腾,是中华文明的象征,我国不同地区出土的新石器时代的器物,均有“龙”的元素,说明这些地区虽然地域上有所差异,但文化上具有相似性,充分说明了中华文明多元一体的特点,D项正确;地理环境,是指一定社会所处的地理位置以及与此相联系的各种自然条件的总和,包括气候、土地、河流、湖泊、山脉、矿藏以及动植物资源等,题干内容无法体现,题干内容反映的是我国不同地区出土的新石器时代的器物,均有“龙”的元素,排除A项;青铜文明与青铜器相关,“内家古三星塔拉遗址红山玉龙”与玉器相关,排除B项;手工技艺,是指以手工劳动进行制作的具有独特艺术风格的工艺美术,题干内容无法体现,题干内容反映的是我国不同地区出土的新石器时代的器物,均有“龙”的元素,排除C项。故选D项。

11.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】炎帝与黄帝

【详解】根据所学可知,黄帝是古华夏部落联盟首领,中国远古时代华夏民族的共主,五帝之首,被尊为中华“人文初祖”。题干提到历代统治者祭祀黄帝,少数民族入主中原也要假托黄帝以明正朔,体现了华夏认同的观念不断加强,B项正确;家国一体强调的是家庭、家族与国家在组织结构上的相似性,材料中没有涉及到家国一体政体相关的内容,排除A项;各民族统治者尊崇黄帝是华夏认同的体现,与民众的文化素质无关,排除C项;材料并未提及《史记》的纪传体通史体裁,也没有体现其推广的相关信息,与材料主旨无关,排除D项。故选B项。

12.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】尧舜禹与禅让制、史学理论

【详解】根据题干材料可知,青铜器遂公蕴印证了大禹治水的史实,说明考古发现为历史研究提供重要依据,B项正确;传说是人们口头传下来的故事,不一定有考古发现来印证,排除A项;考古学是人类了解历史的重要途径,但并非“唯一途径”,排除C项;古代传说有一点的史实依据,但其中有虚构和夸张的成分,并非是“可以肯定的可信史料”,排除D项。故选B项。

二、综合题

13.【答案】(1)状况:能制造和使用打制石器,会使用火。

(2)信息:良渚古城遗址出土的玉琮制作精美,有独特的兽面神人图像和鸟纹,且其文化风格影响广泛;陶寺古城遗址出土的彩绘龙纹陶盘有象征王权和国家的图案。

说明:当时的手工业技艺高超;中华文明起源呈现多元一体特征;已出现早期国家形态。

(3)黄帝;炎帝;人文始祖;禅让制

(4)认识:中华文明历史悠久、内涵丰富,是先民智慧结晶;中华文明起源具有多元性;早期文明不断发展演进;各区域文化相互交流、融合;我们应传承和保护文明成果,同时与时俱进、勇于创新,推动中华文明持续发展。

【难度】0.65

【知识点】北京人、炎帝与黄帝、尧舜禹与禅让制、良渚古城

【详解】(1)状况:根据材料一“北京猿人打制石器用来切割兽皮、兽肉,也可以作为武器”分析可知能制造和使用打制石器;根据材料一“发现了火烧过的成层、成堆的灰烬和一块块颜色不一的经火烧过的兽骨、石头”分析可知会使用火。

(2)信息:根据材料二“该玉琮琮体四面各琢刻一完整的兽面神人图像,兽面的两侧各浅浮雕鸟纹”分析可知良渚古城遗址出土的玉琮制作精美,有独特的兽面神人图像和鸟纹,且其文化风格影响广泛;根据材料二“作为图腾族徽的蟠龙纹图案,表明陶寺已出现王权和国家的标志或实物象征”分析可知陶寺古城遗址出土的彩绘龙纹陶盘有象征王权和国家的图案。

说明:分析“良渚古城遗址出土的玉琮”“陶寺古城遗址出土的彩绘龙纹陶盘”分析可知当时的手工业技艺高超;根据材料二“中国各地龙山时代的遗址中,很多都发现了与良渚文化风格相似的玉器”“作为图腾族徽的蟠龙纹图案,表明陶寺已出现王权和国家的标志或实物象征”分析可知中华文明起源呈现多元一体特征,已出现早期国家形态。

(3)轩辕:据材料一结合所学知识可知,“轩辕”指的是黄帝。

神农:据材料一结合所学知识可知,“神农”指的是炎帝。

尊称:结合所学知识可知,炎帝和黄帝被尊称为人文始祖。

制度:据所学知识可知,原始社会末期部落联盟首领更替的制度是禅让制,即将部落首领位子传给贤德之人。

(4)认识:本题属于开放性题目,可以从文明起源的多元性、文明的发展等角度作答,如中华文明起源具有多元性,各区域文化相互交流、融合,早期文明不断发展演进。感悟:结合所学知识,符合史实,言之有理即可,示例:中华文明历史悠久、内涵丰富,是先民智慧结晶;文明发展历经波折,我们应传承和保护文明成果,同时与时俱进、勇于创新,推动中华文明持续发展。

14.【答案】(1) ②⑤⑦ ①④ ③⑥⑧

(2)图一:半地穴式房屋,半坡原始居民,黄河流域,粟、黍。图二:干栏式房屋,河姆渡原始居民,长江流域,水稻。

(3)阪泉之战、涿鹿之战。

(4)制度:禅让制。意义:用人要发扬民主,选贤任能,应通过民主的方式选举干部,选拔人才应以德才兼备为标准等。

【难度】0.65

【知识点】北京人、尧舜禹与禅让制、农业的起源与定居生活、河姆渡遗址

【详解】(1)根据所学可知,远古时期的祖先包括元谋人 、北京人和山顶洞人。元谋人生活在距今约170万年云南省元谋县一带,是我国境内目前已确认的最早的古人类;北京人,生活在距今约70万年至20万年,还保留了猿的某些特征,但手脚分工明显,能打制和使用工具,会使用天然火;山顶洞人,因发现于北京市周口店龙骨山北京人遗址顶部的山顶洞而得名,生存年代为距今约1万年至3万年。因此①处填写②⑤⑦;定居时代的祖先:根据所学可知,定居时代的远古人类有河姆渡原始居民和半坡原始居民。半坡原始居民,居住半地穴式房屋,生活在黄河流域,主要种植粟;河姆渡原始居民,居住干栏式房屋,生活在长江流域,主要种植水稻。因此②处填写①④;传说中的祖先:根据所学可知,传说中的祖先有黄帝、炎帝和尧舜禹。黄帝,中国古代部落联盟首领,五帝之首。炎帝是“火德”,火总是炎炎燃烧的样子,所以被人们称为“炎帝。尧,又称唐尧。传说中父系氏族社会后期部落联盟领袖。舜,传说中父系氏族社会后期部落联盟领袖。禹,古代部落联盟首领,传说因治洪水有功,接受舜禅位,因此③处填写③⑥⑧。

(2)名称、居民、生活流域、农作物: 图一:根据材料分析可知,图一“方形、圆形或扇形,门道朝南,设有斜坡式的出口或台阶式的门斗”,是半地穴式房屋,半地穴式建筑典型代表是在陕西西安半坡遗址。北方地区寒冷干燥,这种建筑有利于防寒保暖。半坡居民生活在黄河流域,主要种植粟;图二“由木桩、圆木和木板组成,下部有木柱构成底架,高出地面,底架通过打桩的方法建成,上架横梁,再铺木材,然后在木板上立柱构梁架和屋顶,形成架空的建筑房屋”,是干栏式房屋,是河姆渡原始居民的房屋,由于干栏式房屋底部架空,可以有效防止蛇虫猛兽的侵害,同时也有利于通风和防潮。根据所学可知,河姆渡居民生活在长江流域,主要种植水稻。

(3)战争:根据材料分析可知,材料中的“轩辕”指的是黄帝,根据所学可知,他赢得的两场战役是阪泉之战和逐鹿之战。阪泉之战发生在公元前24世纪左右,是黄帝与炎帝两大部落联盟之间的一次冲突。涿鹿之战是黄帝部族与蚩尤所率领的九黎部落之间的一场重要战争。

(4)制度:根据“他年老时,征求各部落意见,推举品行高尚的舜做继承人”“舜年老时让位于禹”可知,材料反映的制度是禅让制,选贤任能,是“公天下”的体现。

借鉴意义:本题属于开放性试题,根据所学可知,材料中的禅让制体现了原始民主的特点,选贤任能,又有利于提高治理能力,因此得出:用人要发扬民主,选贤任能,应通过民主的方式选举干部,选拔人才应以德才兼备为标准等。其他答案若言之成理亦可。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史