第4课夏商西周王朝的更替 导学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 第4课夏商西周王朝的更替 导学案(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 568.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第4课 夏商西周王朝的更替

学习目标:

1.通过阅读教材、识读地图、图片、研读史料等学生活动,知道建立具有奴隶制特点的夏、商、西周王朝的建立与发展,理解得民心者得天下的治国方略。(史料实证、唯物史观)

2.通过识读地图、研读史料、制作示意图等学生活动,了解西周分封制等重要制度,理解分封制在当时乃至对后市中国产生的深远影响。(时空观念、史料实证、历史解释)

3.初步认识、理解朝代兴衰和更替的规律,认识人心所向是朝代更替的重要规律。(唯物史观)

重难点:

1.重点:夏朝的建立与“家天下”、西周分封制。

2.难点:西周分封制。

知识梳理:

★一、夏朝的建立与“家天下)(夏朝是我国奴隶社会的形成时期)

1.建立:公元前2070年,禹建立夏朝,定都阳城,夏朝是我国历史上第一个奴隶制王朝,标志着中国早期国家的产生。

2.制度:启继承父位,成为夏朝第二代国王,标志着世袭制代替禅让制,“公天下”变成“家天下”。

3.统治区域:今河南中西部、山西南部一带。

4.遗址;二里头遗址——①阶级分化 ②等级界限。

5.灭亡:桀统治残暴,约公元前 1600年被商汤所灭。

★二、商朝的统治(商朝是奴隶社会的发展时期)

1.建立:约公元前1600年,汤建立商朝。 2.迁都:盘庚迁都至殷,统治稳定。

3.灭亡:商纣王统治残暴,约公元前1046年,周武王伐纣,双方在牧野大战,商朝灭亡。

★三、西周的兴衰(西周是奴隶社会的鼎盛时期)

1.建立:公元前1046 年,周武王建立周朝,定都镐京(今陕西西安),史称“西周”。

2.西周的分封制——金字塔式的社会等级制度。(周天子 → 诸侯 → 卿大夫 → 士 )

(1)目的:稳定周初的政治形势。

(2)内容:周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国。

(3)作用:确立了周王朝内部严格的等级结构和统治秩序,稳定了政局,扩大了统治范围。

(4)弊端:诸侯国具有较大的独立性。当诸侯国力量强大后,会威胁到周天子的统治地位。

3.灭亡:①公元前841年,周厉王时发生国人暴动 。②公元前771年,周幽王时,西周被犬戎族所亡。

四、东周建立:公元前770年,周平王东迁洛阳,史称东周。

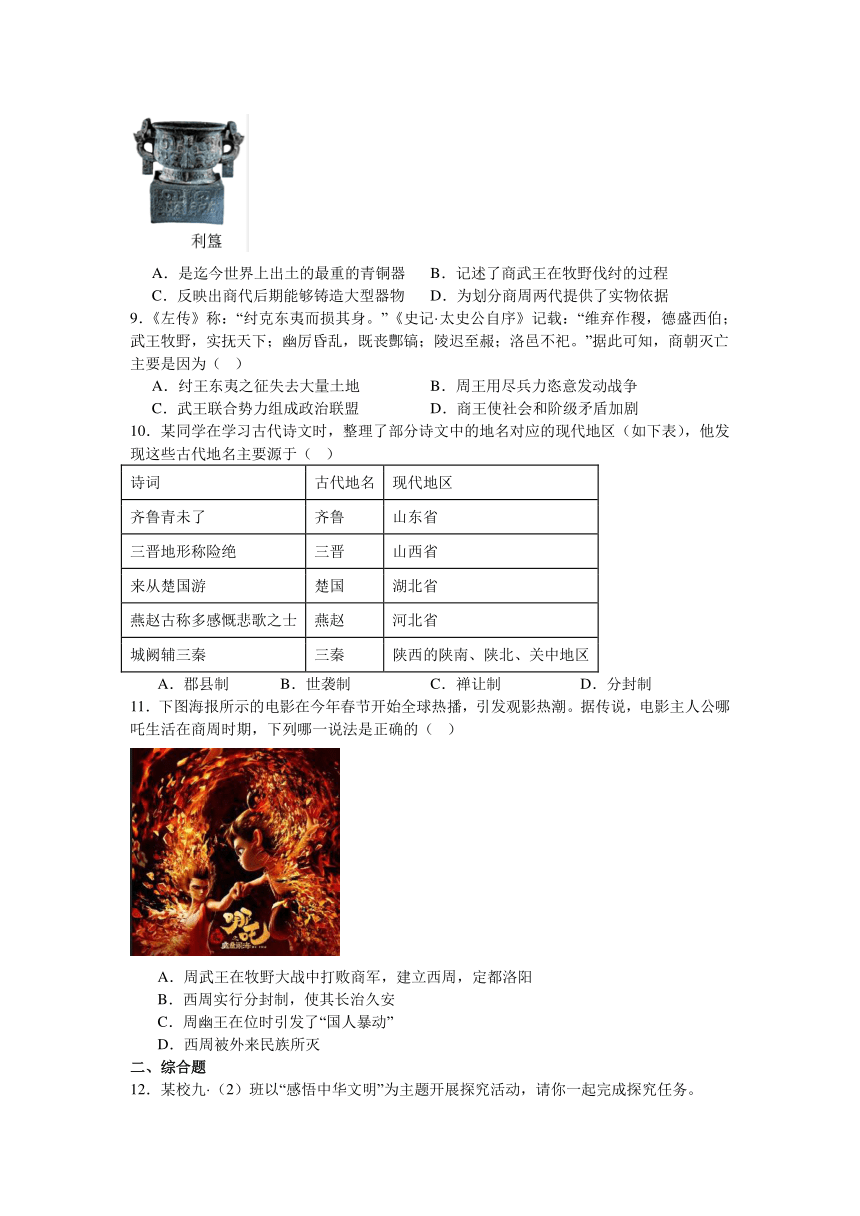

★夏商周的更迭

朝代 建立时间 灭亡时间 都城 开国君主 亡国君主

夏朝 约公元前2070年 约公元前1600年 阳城 禹 桀

商朝 约公元前1600年 公元前1046年 盘庚迁殷 汤 纣

西周 公元前1046年 约公元前771年 镐京 周武王 周幽王

东周 公元前770年 约公元前221年 洛邑 周平王 /

★夏、商、西周的兴亡告诉我们什么道理?这些说明了“得民心者得天下”的道理。

练习巩固:

一、选择题

1.中原地区从新石器时代晚期的巩义河洛古国、三门峡庙底沟二期文化等,到夏代的河南登封王城岗城址、偃师二里头遗址等,都整体出现了持续繁荣的趋势。直到商周时期,中原地区一直都居于领先地位。这表明( )

A.中华文明,始于中原 B.文明起源,多元一体

C.中原文明,历史悠久 D.中原文化,开放包容

2.中国文明经历古国(邦国)—王国—帝国三个阶段的发展。王国阶段,虽然法理上是“普天之下,莫非王土”,实际上最高统治者天子只直接控制王畿地区,周边区域都是相对独立的诸侯国,是一种有中心的多元文明时期。我国王国阶段开始于( )

A.黄帝炎帝 B.夏朝 C.商朝 D.秦朝

3.某公众号一篇推文的标题为《在这里读懂中国最早王朝》,据此推测这篇文章介绍的是( )

A.二里头夏都遗址博物馆 B.安阳殷墟博物馆

C.秦始皇帝陵博物院 D.西汉南越王墓

4.《礼记·礼运》记述:“大道之行也,天下为公,选贤与能……是谓大同。今大道既隐,天下为家……是为小康。”最能体现这一变化的是( )

A.新石器代替旧石器 B.分封制取代内外服

C.世袭制代替禅让制 D.郡县制取代分封制

5.关于商朝存在的时间,史书上有不同的记载(具体见下表)。这说明表中的文献史料( )

《史记集解》 六百余年

《汲冢纪年》 四百九十六年

《三统历》 六百二十九年

《孟子》 五百余年

A.记载存在差异性 B.对商朝存在时间的记载均准确无误

C.记载的依据具有权威性 D.难以证明商朝存在的年限

6.《诗经·商颂·殷武》称颂汤的业绩说:“昔有成汤,自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王。”材料说明商朝初期( )

A.政治清明 B.经济繁荣 C.社会稳定 D.国力强盛

7.河南安阳殷墟商王陵及周边遗存考古项目入选“全国十大考古新发现”,这一新发现将推动对商代陵墓制度乃至于商文化、商史的研究。这表明考古发现( )

A.是了解历史的首要方式 B.可以替代史书文献资料

C.是佐证历史的重要途径 D.可以完整还原历史全貌

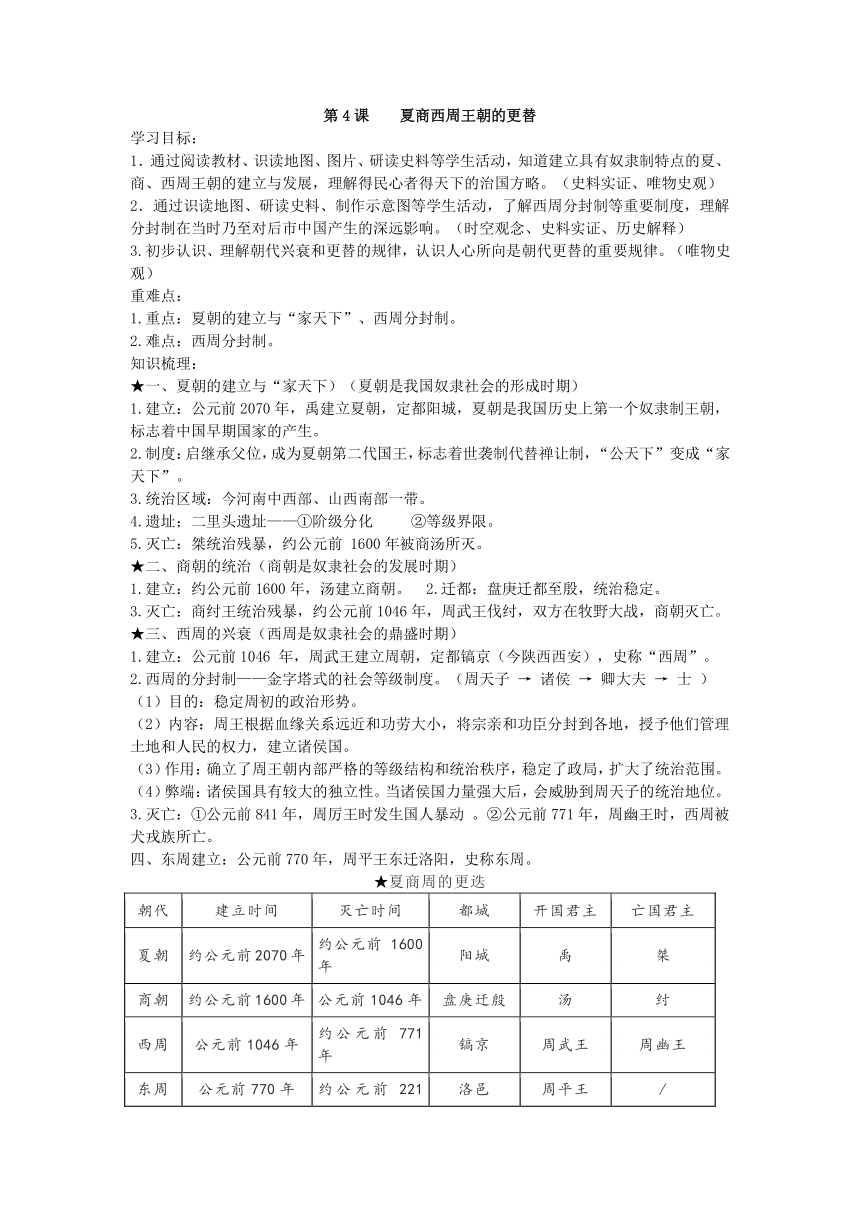

8.下图(来源:2022年版义务教育教科书《中国历史》七年级上册第26页)所示文物又名“武王征商簋(Guǐ)”,是已发现的最早的西周青铜器之一。2002年被列入首批禁止出国(境)展览文物名单。该文物( )

A.是迄今世界上出土的最重的青铜器 B.记述了商武王在牧野伐纣的过程

C.反映出商代后期能够铸造大型器物 D.为划分商周两代提供了实物依据

9.《左传》称:“纣克东夷而损其身。”《史记·太史公自序》记载:“维弃作稷,德盛西伯;武王牧野,实抚天下;幽厉昏乱,既丧酆镐;陵迟至赧;洛邑不祀。”据此可知,商朝灭亡主要是因为( )

A.纣王东夷之征失去大量土地 B.周王用尽兵力恣意发动战争

C.武王联合势力组成政治联盟 D.商王使社会和阶级矛盾加剧

10.某同学在学习古代诗文时,整理了部分诗文中的地名对应的现代地区(如下表),他发现这些古代地名主要源于( )

诗词 古代地名 现代地区

齐鲁青未了 齐鲁 山东省

三晋地形称险绝 三晋 山西省

来从楚国游 楚国 湖北省

燕赵古称多感慨悲歌之士 燕赵 河北省

城阙辅三秦 三秦 陕西的陕南、陕北、关中地区

A.郡县制 B.世袭制 C.禅让制 D.分封制

11.下图海报所示的电影在今年春节开始全球热播,引发观影热潮。据传说,电影主人公哪吒生活在商周时期,下列哪一说法是正确的( )

A.周武王在牧野大战中打败商军,建立西周,定都洛阳

B.西周实行分封制,使其长治久安

C.周幽王在位时引发了“国人暴动”

D.西周被外来民族所灭

二、综合题

12.某校九·(2)班以“感悟中华文明”为主题开展探究活动,请你一起完成探究任务。

【任务一】第一组同学查阅整理的有关远古时期人类的历史资料

材料一

(1)根据材料一,判断以下表述的正误。以下表述是从上述材料信息中得出的,请在括号内填“正确”;违背了上述材料信息所表达的意思,请在括号内填“不正确”;是上述材料信息没有涉及的,请在括号内填“没有涉及”。

A.元谋人和北京人都会保存火种。

B.化石是研究人类起源的重要证据。

C.中国是原始人类的起源地之一。

(2)根据材料一并结合所学知识,回答北京人用火的意义。

【任务二】第二组同学查阅整理的有关我国五千年文明史的历史资料

材料二

(3)分析材料二中两处遗址的考古发现有哪些共同点。这折射出中华文明的起源与早期发展的什么特点?

【任务三】第三组同学查阅整理的有关我国奴隶制王朝产生和发展的历史资料

(4)第三组同学查阅相关资料后,整理了以上表格,请你根据所学知识将表格补充完整。并结合所学知识,回答出表格中三个朝代灭亡的共同原因是什么?

【任务四】第四组同学整理出习近平总书记关于“中华文明”的重要论述

材料三 中华文明具有突出的连续性,从根本上决定了中华民族必然走自己的路。如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。

——2023年6月2日,习近平在文化传承发展座谈会上的讲话

(5)根据上述材料,谈谈你对“中华文明”的感悟与认识。

答案解析:

一、选择题

1.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】夏朝的建立与统治、地方历史、早期国家和文明的起源

【详解】根据材料可以得出,中原地区从新石器时代一直到商周时期都在中华文明中处于领先地位,这体现出中原文明历史悠久,C项正确;中华文明起源具有多元一体的特点,并不单纯起源于中原地区,排除A项;多元一体的表现包括不同地域的古代文化遗址,而材料这体现出中原地区,排除B项;开放包容需要涉及与别的国家或者地区的交流,材料没有体现,排除D项。故选C项。

2.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】夏朝的建立与统治

【详解】根据材料“王国阶段,虽然法理上是‘普天之下,莫非王土’,实际上最高统治者天子只直接控制王畿地区,周边区域都是相对独立的诸侯国,是一种有中心的多元文明时期”和结合所学知识,约公元前2070年,禹建立夏王朝,这是中国历史上的第一个王朝,B项正确;黄帝炎帝时期属于古国(邦国)时期,排除A项;商朝不是第一个王国,排除C项;秦朝属于帝国阶段,排除D项。故选B项。

3.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】夏朝的建立与统治

【详解】由题目《读懂中国最早王朝》,结合所学知识可知,中国最早王朝为夏朝,因此介绍二里头夏都遗址博物馆,A项正确;安阳殷墟博物馆为商朝遗址,排除B项;秦始皇帝陵博物院为秦朝遗址,排除C项;西汉南越王墓为西汉遗址,排除D项。故选A项。

4.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】王位世袭

【详解】根据材料和所学知识可知,“大道之行也,天下为公,选贤与能”体现的是禅让制,即通过推举贤能之人担任部落联盟首领;“今大道既隐,天下为家”意味着世袭制取代禅让制,开启了“家天下”的时代,这一变化最能体现从 “天下为公”到“天下为家”,C项正确;新石器代替旧石器是生产力发展在生产工具方面的体现,反映了人类改造自然能力的提升,与“天下为公”到“天下为家”这种政治权力传承方式的变化无关,排除A项;内外服制度是商朝的政治制度,分封制是周朝建立后实行的政治制度,二者都是在“天下为家”的大框架下,对地方的不同统治方式,并非“天下为公”到“天下为家”的转变体现,排除B项;郡县制取代分封制是在秦朝统一后,为加强中央集权而进行的政治制度变革,是在封建王朝“天下为家”的体系内对地方行政制度的调整,不是“天下为公”到“天下为家”的转变,排除D项。故选C项。

5.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】商汤灭夏

【详解】从表格中可以看到,《史记集解》记载商朝存在六百余年,《汲冢纪年》记载为四百九十六年,《三统历》记载是六百二十九年,《孟子》记载为五百余年,不同文献对商朝存在时间的记载各不相同,存在明显的差异性,A项正确;由于各文献记载的时间不一致,所以不能说对商朝存在时间的记载均准确无误,排除B项;材料中并没有涉及依据,仅从这些文献记载的差异,并不能体现出它们记载的依据具有权威性,排除C项;这些文献虽然记载有差异,但都能为研究商朝存在年限提供参考,不能说难以证明商朝存在的年限,只是需要进一步综合研究分析。排除D项。故选A项。

6.【答案】D

【难度】0.85

【知识点】商汤灭夏

【详解】根据题干信息“昔有成汤,自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王”可知,意思是说在商汤时期,连远方的氐羌等部族都不得不前来进贡和朝见,不敢不臣服于商朝,这反映了商朝初期的国力强盛,能够威慑周边部族,使其臣服,D项正确;政治清明主要指的是内部吏治清廉、政令畅通,但诗句强调对外部民族的征服与臣服,与内政无直接关联,排除A项; 经济繁荣侧重农业、手工业等物质生产发达,题干未提及经济状况,排除B项;社会稳定指国内秩序安定,而诗句凸显的是对外扩张与边疆稳固,属于外部环境,排除C项。故选D项。

7.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】盘庚迁殷

【详解】根据材料“河南安阳殷墟商王陵及周边遗存考古项目入选‘全国十大考古新发现’,这一新发现将推动对商代陵墓制度乃至于商文化、商史的研究”可知,殷墟商王陵及周边遗存考古可以对商代历史研究提供了新的参考,这表明考古发现是佐证历史的重要途径,C项正确;了解历史的方式主要有史书、文物、口述资料等,考古发现本身内容比较复杂,并非是了解历史的首要方式,排除A项;考古发现可以与史书文献资料相互印证,并不能替代史书文献资料,排除B项;“完整”说法过于绝对化,D项说法错误,排除D项。故选C项。

8.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】武王伐纣与西周的建立、青铜器

【详解】根据材料“武王征商簋(Guǐ)”和结合所学知识,“武王征商簋”又称“利簋”,是目前所见最早的西周青铜器之一,器内铭文记载了周武王灭商的重大史实,成为判定商周分界的重要实物依据,D项正确;司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器,排除A项;利簋记载周武王在牧野伐纣的过程,排除B项;利簋是西周时期的青铜器,无法反映出商代后期能够铸造大型器物,排除C项。故选D项。

9.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】武王伐纣与西周的建立

【详解】根据材料“纣克东夷而损其身”表明商纣王虽然征服了东夷,但这一军事行动消耗了商朝的实力,导致其统治根基受损。《史记》的记载:提到周文王(西伯)因德行兴盛,武王在牧野之战后安抚天下,而商纣王的统治则因昏乱导致社会矛盾激化,最终失去政权。综合这两段史料,商朝灭亡的根本原因是商纣王的统治加剧了社会和阶级矛盾,D项正确;纣王东夷之征失去大量土地是商朝统治危机的表现而非商朝灭亡的原因,排除A项;仅在《左传》中涉及到了周王反动战争导致了自身实力受到削弱的问题,无法涵盖材料内容,排除B项;武王联合势力组成政治联盟是其取得胜利的原因之一,但两则史料都未具体描述武王采取了此行动,排除C项。故选D项。

10.【答案】D

【难度】0.85

【知识点】西周的政治制度

【详解】结合所学知识可知,为了巩固统治,西周实行分封制。周天子把土地和平民、奴隶分给亲属和功臣等,封他们为诸侯。诸侯必须服从周天子的命令,向天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随从天子作战。西周通过分封诸侯,开发了边远地区,加强了统治,成为一个强盛的国家。而“燕”“齐”“鲁”“晋”“楚”正是西周分封的诸侯国名称,D项正确;郡县制是秦汉时期的地方制度,与题干反映的分封制不符,排除A项;世袭制是根据血缘关系产生王位或帝位的制度,与题干反映的分封制不符,排除B项;禅让制是尧舜禹时期实行的制度,根据道德品质、才能等选出部落联盟首领,与题干反映的分封制不符,排除C项。故选D项。

11.【答案】D

【难度】0.85

【知识点】西周的灭亡

【详解】据题干和所学知识可知,西周灭亡的直接原因是犬戎(外来民族)入侵。周幽王被杀后,周平王被迫东迁洛邑,开启东周,标志西周的终结,D项正确;周武王在牧野之战中击败商军,建立西周,但西周定都于镐京(今陕西西安附近),而非洛阳,排除A项;西周虽实行分封制以巩固统治,但并未实现“长治久安”。分封制后期导致诸侯割据,最终引发春秋战国时期的动荡。西周的灭亡也与其内部矛盾有关,而非单纯依赖分封制维持稳定,排除B项;“国人暴动”发生于周厉王时期(公元前841年),而非周幽王。周幽王因“烽火戏诸侯”失信于诸侯,最终被犬戎攻破镐京,西周灭亡,排除C项。故选D项。

二、综合题

12.【答案】(1)判断正误:A:不正确;B:正确;C:没有涉及。

(2)意义:北京人用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽,改善了生存条件;学会用火,人类进化史上的里程碑。

(3)共同点:都有城墙或围墙等防御设施;都有体现身份地位差异的随葬品;都有水利工程或相关设施(良渚古城有水利系统)。

特点:文明起源多元一体,具有区域性和不平衡性;早期文明已出现明显的社会分化和权力象征。

(4)内容:夏朝开国君主为禹,商朝开国君主为汤,西周开国君主周武王,都城为镐京。

共同原因:统治者的暴政导致民不聊生,引发社会矛盾激化,最终被推翻。

(5)感悟与认识:中华文明具有连续性,是中华民族独特的精神标识和文化根基。它在历史长河中传承发展,我们应深入研究和传承中华文明,从历史中汲取智慧和力量,坚定文化自信,走符合中国国情的发展道路。

【难度】0.4

【知识点】夏朝的建立与统治、良渚古城、陶寺古城、西周的灭亡

【详解】(1)判断正误:根据材料一“元谋人已经知道用火”可以得出元谋人会用火,但无法得出“会保存火”,因此A不正确;根据材料一可知通过出土文物的文物“碳屑和烧骨化石”“头盖骨、牙齿化石”可以考证历史,因此化石是研究人类起源的重要证据,因此B正确;中国是原始人类的起源地之一,但材料一反映的是通过出土文物考证元谋人、北京人的生活状况或相貌特征,未涉及其他人类起源地问题,材料信息没有涉及中国是原始人类的起源地之一,因此C没有涉及。

(2)意义:根据材料一“烧石、烧骨”和结合所学知识,北京人用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽,改善了生存条件,学会用火,人类进化史上的里程碑。

(3)共同点:根据材料二“良渚古城由宫殿区、内城、外城组成”“陶寺古城城内有围墙环绕的宫城”可知都有城墙或围墙等防御设施;根据材料二“随葬有数十件至数百件精美玉器”“墓葬中往往随葬陶鼓、石磬等器物”可知都有体现身份地位差异的随葬品;根据材料二“城的北部和西北部有一个复杂水利系统”并结合所学可知都有水利工程或相关设施(良渚古城有水利系统)。

特点:根据材料二和结合所学可知良渚古城和陶寺古城有相似之处,但也有差异,体现文明之间的交融,反映了文明起源多元一体,具有区域性和不平衡性;根据材料二“城内外的贵族墓葬地”“包括祭祀用的玉琮、玉璧和象征军事指挥权的玉钺”“墓葬中往往随葬陶鼓、石磬等器物,表明墓主人的尊贵身份”可知两个遗址反映出早期文明已出现明显的社会分化和权力象征。

(4)内容:结合所学知识,禹是夏朝开国君主;公元前1600年,商汤灭夏,建立了商朝,并以“商”作为国号,开国君主为汤;约公元前1046年,周武王姬发联合其他部族,在牧野之战中大败殷商,商朝灭亡,周朝建立,周武王姬发就是开国君主,定都镐京。

共同原因:结合所学知识,夏朝最后一个国君夏桀、商朝最后一个国君商纣、西周周幽王都属于历史上的暴君,军事征战、严刑峻法、穷奢极欲等导致王朝灭亡,因此夏商西周三朝灭亡的共同原因是统治者的暴政导致民不聊生,引发社会矛盾激化,最终被推翻。

(5)根据材料三“中华文明具有突出的连续性,从根本上决定了中华民族必然走自己的路”可知中华文明具有连续性,是中华民族独特的精神标识和文化根基;根据材料三“如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国”“也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国”和结合所学可知中华文明在历史长河中传承发展,我们应深入研究和传承中华文明,从历史中汲取智慧和力量,坚定文化自信,走符合中国国情的发展道路。

学习目标:

1.通过阅读教材、识读地图、图片、研读史料等学生活动,知道建立具有奴隶制特点的夏、商、西周王朝的建立与发展,理解得民心者得天下的治国方略。(史料实证、唯物史观)

2.通过识读地图、研读史料、制作示意图等学生活动,了解西周分封制等重要制度,理解分封制在当时乃至对后市中国产生的深远影响。(时空观念、史料实证、历史解释)

3.初步认识、理解朝代兴衰和更替的规律,认识人心所向是朝代更替的重要规律。(唯物史观)

重难点:

1.重点:夏朝的建立与“家天下”、西周分封制。

2.难点:西周分封制。

知识梳理:

★一、夏朝的建立与“家天下)(夏朝是我国奴隶社会的形成时期)

1.建立:公元前2070年,禹建立夏朝,定都阳城,夏朝是我国历史上第一个奴隶制王朝,标志着中国早期国家的产生。

2.制度:启继承父位,成为夏朝第二代国王,标志着世袭制代替禅让制,“公天下”变成“家天下”。

3.统治区域:今河南中西部、山西南部一带。

4.遗址;二里头遗址——①阶级分化 ②等级界限。

5.灭亡:桀统治残暴,约公元前 1600年被商汤所灭。

★二、商朝的统治(商朝是奴隶社会的发展时期)

1.建立:约公元前1600年,汤建立商朝。 2.迁都:盘庚迁都至殷,统治稳定。

3.灭亡:商纣王统治残暴,约公元前1046年,周武王伐纣,双方在牧野大战,商朝灭亡。

★三、西周的兴衰(西周是奴隶社会的鼎盛时期)

1.建立:公元前1046 年,周武王建立周朝,定都镐京(今陕西西安),史称“西周”。

2.西周的分封制——金字塔式的社会等级制度。(周天子 → 诸侯 → 卿大夫 → 士 )

(1)目的:稳定周初的政治形势。

(2)内容:周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国。

(3)作用:确立了周王朝内部严格的等级结构和统治秩序,稳定了政局,扩大了统治范围。

(4)弊端:诸侯国具有较大的独立性。当诸侯国力量强大后,会威胁到周天子的统治地位。

3.灭亡:①公元前841年,周厉王时发生国人暴动 。②公元前771年,周幽王时,西周被犬戎族所亡。

四、东周建立:公元前770年,周平王东迁洛阳,史称东周。

★夏商周的更迭

朝代 建立时间 灭亡时间 都城 开国君主 亡国君主

夏朝 约公元前2070年 约公元前1600年 阳城 禹 桀

商朝 约公元前1600年 公元前1046年 盘庚迁殷 汤 纣

西周 公元前1046年 约公元前771年 镐京 周武王 周幽王

东周 公元前770年 约公元前221年 洛邑 周平王 /

★夏、商、西周的兴亡告诉我们什么道理?这些说明了“得民心者得天下”的道理。

练习巩固:

一、选择题

1.中原地区从新石器时代晚期的巩义河洛古国、三门峡庙底沟二期文化等,到夏代的河南登封王城岗城址、偃师二里头遗址等,都整体出现了持续繁荣的趋势。直到商周时期,中原地区一直都居于领先地位。这表明( )

A.中华文明,始于中原 B.文明起源,多元一体

C.中原文明,历史悠久 D.中原文化,开放包容

2.中国文明经历古国(邦国)—王国—帝国三个阶段的发展。王国阶段,虽然法理上是“普天之下,莫非王土”,实际上最高统治者天子只直接控制王畿地区,周边区域都是相对独立的诸侯国,是一种有中心的多元文明时期。我国王国阶段开始于( )

A.黄帝炎帝 B.夏朝 C.商朝 D.秦朝

3.某公众号一篇推文的标题为《在这里读懂中国最早王朝》,据此推测这篇文章介绍的是( )

A.二里头夏都遗址博物馆 B.安阳殷墟博物馆

C.秦始皇帝陵博物院 D.西汉南越王墓

4.《礼记·礼运》记述:“大道之行也,天下为公,选贤与能……是谓大同。今大道既隐,天下为家……是为小康。”最能体现这一变化的是( )

A.新石器代替旧石器 B.分封制取代内外服

C.世袭制代替禅让制 D.郡县制取代分封制

5.关于商朝存在的时间,史书上有不同的记载(具体见下表)。这说明表中的文献史料( )

《史记集解》 六百余年

《汲冢纪年》 四百九十六年

《三统历》 六百二十九年

《孟子》 五百余年

A.记载存在差异性 B.对商朝存在时间的记载均准确无误

C.记载的依据具有权威性 D.难以证明商朝存在的年限

6.《诗经·商颂·殷武》称颂汤的业绩说:“昔有成汤,自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王。”材料说明商朝初期( )

A.政治清明 B.经济繁荣 C.社会稳定 D.国力强盛

7.河南安阳殷墟商王陵及周边遗存考古项目入选“全国十大考古新发现”,这一新发现将推动对商代陵墓制度乃至于商文化、商史的研究。这表明考古发现( )

A.是了解历史的首要方式 B.可以替代史书文献资料

C.是佐证历史的重要途径 D.可以完整还原历史全貌

8.下图(来源:2022年版义务教育教科书《中国历史》七年级上册第26页)所示文物又名“武王征商簋(Guǐ)”,是已发现的最早的西周青铜器之一。2002年被列入首批禁止出国(境)展览文物名单。该文物( )

A.是迄今世界上出土的最重的青铜器 B.记述了商武王在牧野伐纣的过程

C.反映出商代后期能够铸造大型器物 D.为划分商周两代提供了实物依据

9.《左传》称:“纣克东夷而损其身。”《史记·太史公自序》记载:“维弃作稷,德盛西伯;武王牧野,实抚天下;幽厉昏乱,既丧酆镐;陵迟至赧;洛邑不祀。”据此可知,商朝灭亡主要是因为( )

A.纣王东夷之征失去大量土地 B.周王用尽兵力恣意发动战争

C.武王联合势力组成政治联盟 D.商王使社会和阶级矛盾加剧

10.某同学在学习古代诗文时,整理了部分诗文中的地名对应的现代地区(如下表),他发现这些古代地名主要源于( )

诗词 古代地名 现代地区

齐鲁青未了 齐鲁 山东省

三晋地形称险绝 三晋 山西省

来从楚国游 楚国 湖北省

燕赵古称多感慨悲歌之士 燕赵 河北省

城阙辅三秦 三秦 陕西的陕南、陕北、关中地区

A.郡县制 B.世袭制 C.禅让制 D.分封制

11.下图海报所示的电影在今年春节开始全球热播,引发观影热潮。据传说,电影主人公哪吒生活在商周时期,下列哪一说法是正确的( )

A.周武王在牧野大战中打败商军,建立西周,定都洛阳

B.西周实行分封制,使其长治久安

C.周幽王在位时引发了“国人暴动”

D.西周被外来民族所灭

二、综合题

12.某校九·(2)班以“感悟中华文明”为主题开展探究活动,请你一起完成探究任务。

【任务一】第一组同学查阅整理的有关远古时期人类的历史资料

材料一

(1)根据材料一,判断以下表述的正误。以下表述是从上述材料信息中得出的,请在括号内填“正确”;违背了上述材料信息所表达的意思,请在括号内填“不正确”;是上述材料信息没有涉及的,请在括号内填“没有涉及”。

A.元谋人和北京人都会保存火种。

B.化石是研究人类起源的重要证据。

C.中国是原始人类的起源地之一。

(2)根据材料一并结合所学知识,回答北京人用火的意义。

【任务二】第二组同学查阅整理的有关我国五千年文明史的历史资料

材料二

(3)分析材料二中两处遗址的考古发现有哪些共同点。这折射出中华文明的起源与早期发展的什么特点?

【任务三】第三组同学查阅整理的有关我国奴隶制王朝产生和发展的历史资料

(4)第三组同学查阅相关资料后,整理了以上表格,请你根据所学知识将表格补充完整。并结合所学知识,回答出表格中三个朝代灭亡的共同原因是什么?

【任务四】第四组同学整理出习近平总书记关于“中华文明”的重要论述

材料三 中华文明具有突出的连续性,从根本上决定了中华民族必然走自己的路。如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。

——2023年6月2日,习近平在文化传承发展座谈会上的讲话

(5)根据上述材料,谈谈你对“中华文明”的感悟与认识。

答案解析:

一、选择题

1.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】夏朝的建立与统治、地方历史、早期国家和文明的起源

【详解】根据材料可以得出,中原地区从新石器时代一直到商周时期都在中华文明中处于领先地位,这体现出中原文明历史悠久,C项正确;中华文明起源具有多元一体的特点,并不单纯起源于中原地区,排除A项;多元一体的表现包括不同地域的古代文化遗址,而材料这体现出中原地区,排除B项;开放包容需要涉及与别的国家或者地区的交流,材料没有体现,排除D项。故选C项。

2.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】夏朝的建立与统治

【详解】根据材料“王国阶段,虽然法理上是‘普天之下,莫非王土’,实际上最高统治者天子只直接控制王畿地区,周边区域都是相对独立的诸侯国,是一种有中心的多元文明时期”和结合所学知识,约公元前2070年,禹建立夏王朝,这是中国历史上的第一个王朝,B项正确;黄帝炎帝时期属于古国(邦国)时期,排除A项;商朝不是第一个王国,排除C项;秦朝属于帝国阶段,排除D项。故选B项。

3.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】夏朝的建立与统治

【详解】由题目《读懂中国最早王朝》,结合所学知识可知,中国最早王朝为夏朝,因此介绍二里头夏都遗址博物馆,A项正确;安阳殷墟博物馆为商朝遗址,排除B项;秦始皇帝陵博物院为秦朝遗址,排除C项;西汉南越王墓为西汉遗址,排除D项。故选A项。

4.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】王位世袭

【详解】根据材料和所学知识可知,“大道之行也,天下为公,选贤与能”体现的是禅让制,即通过推举贤能之人担任部落联盟首领;“今大道既隐,天下为家”意味着世袭制取代禅让制,开启了“家天下”的时代,这一变化最能体现从 “天下为公”到“天下为家”,C项正确;新石器代替旧石器是生产力发展在生产工具方面的体现,反映了人类改造自然能力的提升,与“天下为公”到“天下为家”这种政治权力传承方式的变化无关,排除A项;内外服制度是商朝的政治制度,分封制是周朝建立后实行的政治制度,二者都是在“天下为家”的大框架下,对地方的不同统治方式,并非“天下为公”到“天下为家”的转变体现,排除B项;郡县制取代分封制是在秦朝统一后,为加强中央集权而进行的政治制度变革,是在封建王朝“天下为家”的体系内对地方行政制度的调整,不是“天下为公”到“天下为家”的转变,排除D项。故选C项。

5.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】商汤灭夏

【详解】从表格中可以看到,《史记集解》记载商朝存在六百余年,《汲冢纪年》记载为四百九十六年,《三统历》记载是六百二十九年,《孟子》记载为五百余年,不同文献对商朝存在时间的记载各不相同,存在明显的差异性,A项正确;由于各文献记载的时间不一致,所以不能说对商朝存在时间的记载均准确无误,排除B项;材料中并没有涉及依据,仅从这些文献记载的差异,并不能体现出它们记载的依据具有权威性,排除C项;这些文献虽然记载有差异,但都能为研究商朝存在年限提供参考,不能说难以证明商朝存在的年限,只是需要进一步综合研究分析。排除D项。故选A项。

6.【答案】D

【难度】0.85

【知识点】商汤灭夏

【详解】根据题干信息“昔有成汤,自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王”可知,意思是说在商汤时期,连远方的氐羌等部族都不得不前来进贡和朝见,不敢不臣服于商朝,这反映了商朝初期的国力强盛,能够威慑周边部族,使其臣服,D项正确;政治清明主要指的是内部吏治清廉、政令畅通,但诗句强调对外部民族的征服与臣服,与内政无直接关联,排除A项; 经济繁荣侧重农业、手工业等物质生产发达,题干未提及经济状况,排除B项;社会稳定指国内秩序安定,而诗句凸显的是对外扩张与边疆稳固,属于外部环境,排除C项。故选D项。

7.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】盘庚迁殷

【详解】根据材料“河南安阳殷墟商王陵及周边遗存考古项目入选‘全国十大考古新发现’,这一新发现将推动对商代陵墓制度乃至于商文化、商史的研究”可知,殷墟商王陵及周边遗存考古可以对商代历史研究提供了新的参考,这表明考古发现是佐证历史的重要途径,C项正确;了解历史的方式主要有史书、文物、口述资料等,考古发现本身内容比较复杂,并非是了解历史的首要方式,排除A项;考古发现可以与史书文献资料相互印证,并不能替代史书文献资料,排除B项;“完整”说法过于绝对化,D项说法错误,排除D项。故选C项。

8.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】武王伐纣与西周的建立、青铜器

【详解】根据材料“武王征商簋(Guǐ)”和结合所学知识,“武王征商簋”又称“利簋”,是目前所见最早的西周青铜器之一,器内铭文记载了周武王灭商的重大史实,成为判定商周分界的重要实物依据,D项正确;司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器,排除A项;利簋记载周武王在牧野伐纣的过程,排除B项;利簋是西周时期的青铜器,无法反映出商代后期能够铸造大型器物,排除C项。故选D项。

9.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】武王伐纣与西周的建立

【详解】根据材料“纣克东夷而损其身”表明商纣王虽然征服了东夷,但这一军事行动消耗了商朝的实力,导致其统治根基受损。《史记》的记载:提到周文王(西伯)因德行兴盛,武王在牧野之战后安抚天下,而商纣王的统治则因昏乱导致社会矛盾激化,最终失去政权。综合这两段史料,商朝灭亡的根本原因是商纣王的统治加剧了社会和阶级矛盾,D项正确;纣王东夷之征失去大量土地是商朝统治危机的表现而非商朝灭亡的原因,排除A项;仅在《左传》中涉及到了周王反动战争导致了自身实力受到削弱的问题,无法涵盖材料内容,排除B项;武王联合势力组成政治联盟是其取得胜利的原因之一,但两则史料都未具体描述武王采取了此行动,排除C项。故选D项。

10.【答案】D

【难度】0.85

【知识点】西周的政治制度

【详解】结合所学知识可知,为了巩固统治,西周实行分封制。周天子把土地和平民、奴隶分给亲属和功臣等,封他们为诸侯。诸侯必须服从周天子的命令,向天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随从天子作战。西周通过分封诸侯,开发了边远地区,加强了统治,成为一个强盛的国家。而“燕”“齐”“鲁”“晋”“楚”正是西周分封的诸侯国名称,D项正确;郡县制是秦汉时期的地方制度,与题干反映的分封制不符,排除A项;世袭制是根据血缘关系产生王位或帝位的制度,与题干反映的分封制不符,排除B项;禅让制是尧舜禹时期实行的制度,根据道德品质、才能等选出部落联盟首领,与题干反映的分封制不符,排除C项。故选D项。

11.【答案】D

【难度】0.85

【知识点】西周的灭亡

【详解】据题干和所学知识可知,西周灭亡的直接原因是犬戎(外来民族)入侵。周幽王被杀后,周平王被迫东迁洛邑,开启东周,标志西周的终结,D项正确;周武王在牧野之战中击败商军,建立西周,但西周定都于镐京(今陕西西安附近),而非洛阳,排除A项;西周虽实行分封制以巩固统治,但并未实现“长治久安”。分封制后期导致诸侯割据,最终引发春秋战国时期的动荡。西周的灭亡也与其内部矛盾有关,而非单纯依赖分封制维持稳定,排除B项;“国人暴动”发生于周厉王时期(公元前841年),而非周幽王。周幽王因“烽火戏诸侯”失信于诸侯,最终被犬戎攻破镐京,西周灭亡,排除C项。故选D项。

二、综合题

12.【答案】(1)判断正误:A:不正确;B:正确;C:没有涉及。

(2)意义:北京人用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽,改善了生存条件;学会用火,人类进化史上的里程碑。

(3)共同点:都有城墙或围墙等防御设施;都有体现身份地位差异的随葬品;都有水利工程或相关设施(良渚古城有水利系统)。

特点:文明起源多元一体,具有区域性和不平衡性;早期文明已出现明显的社会分化和权力象征。

(4)内容:夏朝开国君主为禹,商朝开国君主为汤,西周开国君主周武王,都城为镐京。

共同原因:统治者的暴政导致民不聊生,引发社会矛盾激化,最终被推翻。

(5)感悟与认识:中华文明具有连续性,是中华民族独特的精神标识和文化根基。它在历史长河中传承发展,我们应深入研究和传承中华文明,从历史中汲取智慧和力量,坚定文化自信,走符合中国国情的发展道路。

【难度】0.4

【知识点】夏朝的建立与统治、良渚古城、陶寺古城、西周的灭亡

【详解】(1)判断正误:根据材料一“元谋人已经知道用火”可以得出元谋人会用火,但无法得出“会保存火”,因此A不正确;根据材料一可知通过出土文物的文物“碳屑和烧骨化石”“头盖骨、牙齿化石”可以考证历史,因此化石是研究人类起源的重要证据,因此B正确;中国是原始人类的起源地之一,但材料一反映的是通过出土文物考证元谋人、北京人的生活状况或相貌特征,未涉及其他人类起源地问题,材料信息没有涉及中国是原始人类的起源地之一,因此C没有涉及。

(2)意义:根据材料一“烧石、烧骨”和结合所学知识,北京人用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽,改善了生存条件,学会用火,人类进化史上的里程碑。

(3)共同点:根据材料二“良渚古城由宫殿区、内城、外城组成”“陶寺古城城内有围墙环绕的宫城”可知都有城墙或围墙等防御设施;根据材料二“随葬有数十件至数百件精美玉器”“墓葬中往往随葬陶鼓、石磬等器物”可知都有体现身份地位差异的随葬品;根据材料二“城的北部和西北部有一个复杂水利系统”并结合所学可知都有水利工程或相关设施(良渚古城有水利系统)。

特点:根据材料二和结合所学可知良渚古城和陶寺古城有相似之处,但也有差异,体现文明之间的交融,反映了文明起源多元一体,具有区域性和不平衡性;根据材料二“城内外的贵族墓葬地”“包括祭祀用的玉琮、玉璧和象征军事指挥权的玉钺”“墓葬中往往随葬陶鼓、石磬等器物,表明墓主人的尊贵身份”可知两个遗址反映出早期文明已出现明显的社会分化和权力象征。

(4)内容:结合所学知识,禹是夏朝开国君主;公元前1600年,商汤灭夏,建立了商朝,并以“商”作为国号,开国君主为汤;约公元前1046年,周武王姬发联合其他部族,在牧野之战中大败殷商,商朝灭亡,周朝建立,周武王姬发就是开国君主,定都镐京。

共同原因:结合所学知识,夏朝最后一个国君夏桀、商朝最后一个国君商纣、西周周幽王都属于历史上的暴君,军事征战、严刑峻法、穷奢极欲等导致王朝灭亡,因此夏商西周三朝灭亡的共同原因是统治者的暴政导致民不聊生,引发社会矛盾激化,最终被推翻。

(5)根据材料三“中华文明具有突出的连续性,从根本上决定了中华民族必然走自己的路”可知中华文明具有连续性,是中华民族独特的精神标识和文化根基;根据材料三“如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国”“也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国”和结合所学可知中华文明在历史长河中传承发展,我们应深入研究和传承中华文明,从历史中汲取智慧和力量,坚定文化自信,走符合中国国情的发展道路。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史