第6课 战国时期的社会变革 导学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 第6课 战国时期的社会变革 导学案(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第6课 战国时期的社会变革

学习目标:

1.通过识读地图图片、研读史料等学生活动,辩证地认识战国时期的诸侯兼并战争;(史料实证、唯物史观)

2.通过研读史料、小组讨论等学生活动,了解商鞅变法的原因、内容、影响,认识改革促进国家强大和社会进步,但改革需要但是和策略,学习商鞅不畏强权、勇于改革的精神;(史料实证、历史解释)

3.通过了解战国七雄、商鞅变法、战国时期的经济发展,感知战国时期我国历史发展的总趋势;(唯物史观)

4.通过观看图片、研读史料,认识都江堰水利工程体现了古代中国人民的聪明智慧,培养爱国情怀和国家认同感。(史料实证、家国情怀)

重难点:

1.重点:商鞅变法、都江堰。

2.难点:商鞅变法的影响。

知识梳理:

★一、战国七雄

1.七国形成:齐楚秦燕赵魏韩(东南西北到中间)

2.春秋、战国时期战争的对比

春秋时期 战国时期

目的 争霸(成为霸主) 兼并(统一全国)

特点 时间短、规模小、战争次数少 时间长、规模大、战争频繁

方式 强者通过召集盟会来确立霸主地位 强者吃掉弱者,进而统一中国

3.著名战役:魏齐桂陵之战、马陵之战;秦赵长平之战。

4.结果:魏、楚、齐、秦等先后崛起,在当时的政治格局中占据优势地位。

★二、商鞅变法

1.背景:新兴地主阶级要求参与政权;各诸侯国的国君希望富国强兵,为巩固统治、对外扩张创造条件。

2.概况:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。目的是为了富国强兵。

3.内容:

政治 1.确立县制,由国君直接派官吏治理 2.废除贵族的世袭特权 3.建立户籍制度,加强对人民的管理 4.严明法度,禁止私斗

经济 1.废除旧的土地制度 2.鼓励耕种,生产粮食、布帛多的人可以免除徭役 3.统一度量衡

军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

4.作用:使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础。

5.战国时期,中国开始进入封建社会。

★商鞅变法成功的原因:①顺应了历史发展的潮流(根本原因);②变法得到了秦孝公的支持;③商鞅个人敢于与旧势力坚决斗争;④制定的措施具体有效;⑤百姓的信任。

★春秋战国时期的社会变化有哪些?

(1)经济方面:铁制农具和牛耕的使用和进一步推广,大大促进了社会生产力的发展;大量私田被开垦出来,逐步出现了封建土地私有制。

(2)政治方面:王室衰微,各诸侯国之间兼并战争日益激烈,在战争过程中,弱小国家被消灭,从而加快了全国统一的步伐;各诸侯国通过变法确立封建制度。

(3)文化思想方面:出现了百家争鸣的学术繁荣局面。

★秦孝公死后,由于被守旧贵族陷害,商鞅变处死。请问,商鞅变法是失败了,还是成功了?为什么这样说?

成功了。判断改革是否成功的标准是看改革的目的是否实现,改革是否推动了社会进步。因为商鞅虽然被处死,但他的改革仍然达到了最初的目的,使秦国一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础,因此说商鞅变法取得了成功。

★战国时期,各国进入封建社会的途径是变法(改革)。

★三、战国时期的经济发展

1.农业生产进一步发展(原因:铁器的普遍使用和牛耕的进一步推广)。

2.手工业:分工更加细密(纺织、冶铁、青铜铸造、采矿、煮盐、竹木器、漆器、皮革、制陶、酿造等手工业发展可观)。

3.商业:货币流通广泛;各地涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市;不少工商业者聚集了大量钱财,有的富比王侯。

4.水利建设:都江堰

(1)修建:公元前256年,秦国蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。

(2)功能:防洪、灌溉、水运等,是一座综合性的水利工程。

(3)影响:①灌溉了大量农田,使成都平原成为沃野,变成天府之国;②2200多年来,都江堰发挥着巨大作用,在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民智慧。(观点提炼:人和自然要和谐共存;中国古代建筑充分体现我国古代劳动人民的智慧和创造力。)

练习巩固:

一、选择题

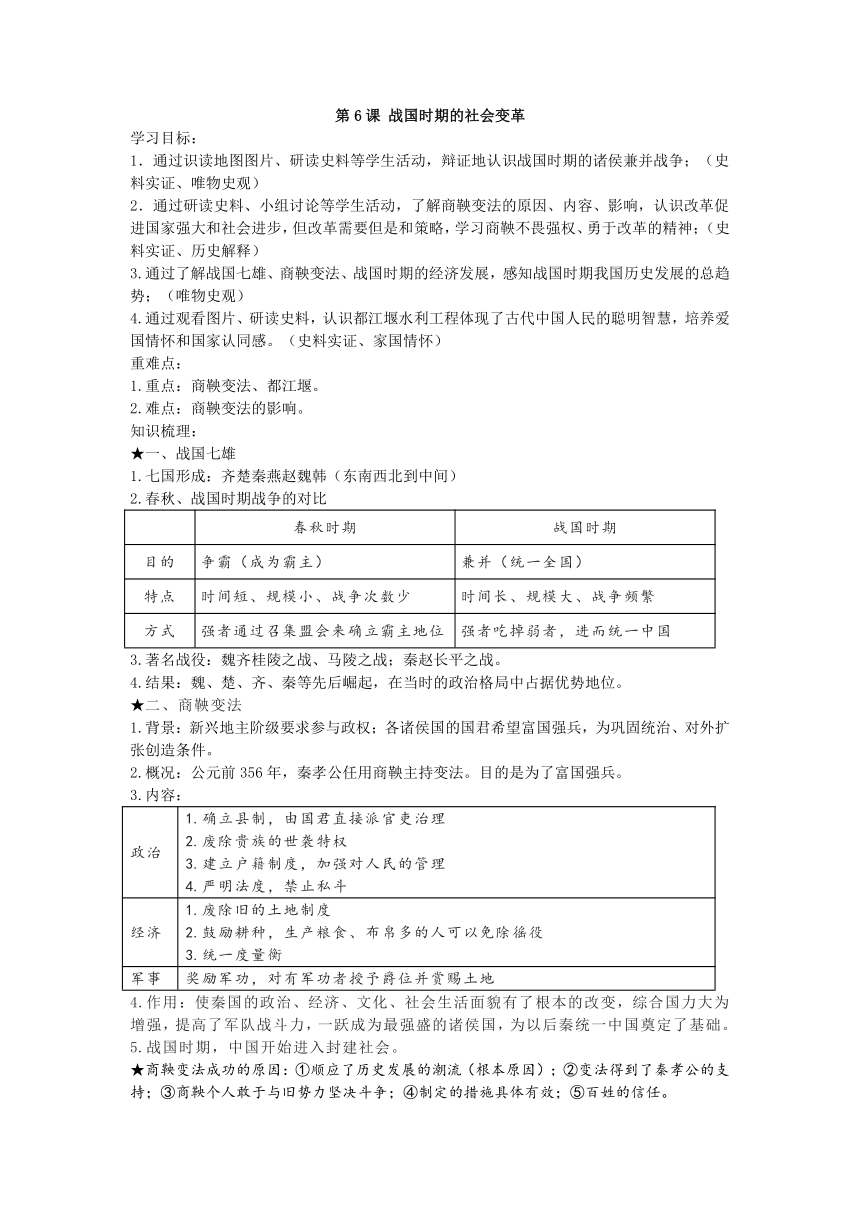

1.地图反映了特定时期的历史地理状况,蕴含丰富的时空信息。从下图可获取的信息是( )

A.各国的都城均临河而建 B.春秋时期争霸形势激烈

C.北方地区受到匈奴侵扰 D.中原汉族政权更迭频繁

2.下列为某同学整理的春秋战国时期历史事件的笔记,笔记内容反映出( )

1.春秋末年,晋国由六家卿大夫掌控政权,最终被韩、赵、魏三家瓜分。

2.战国初年,齐国卿大夫田氏废君自立,周王被迫承认其诸侯地位。

3.战国中期,魏、韩、赵、燕和中山国结成联盟,各国国君均称王。

A.诸侯国间冲突剧烈 B.西周各种制度逐渐崩坏

C.阶级矛盾非常严重 D.卿大夫成为统治阶级

3.西汉学者刘向形容中国古代某个时期“万乘之国七(只留下七个万乘之国) 力功争强,胜者为右,兵革不休。”这一时期是( )

A.西周时期 B.春秋时期 C.战国时期 D.秦朝时期

4.历史史实是指对历史人物或事件的客观叙述,历史评价是指对历史现象或事件进行态度与价值的评判表述。下列属于历史评价的是( )

A.孔子是春秋时期著名的思想家和教育家,创立了儒家学派

B.春秋战国时期的兼并战争客观上促进了统一

C.960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变

D.郑和先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区

5.下列呈现的是某同学在研究“春秋战国经济发展”时搜集到的史料。这反映了当时( )

铁农具 都江堰 秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本为之故,倾邻国而雄诸侯。——《汉书·食货志》

A.农业技术成熟 B.水利工程持续兴修

C.注重农业生产 D.经济重心南移开始

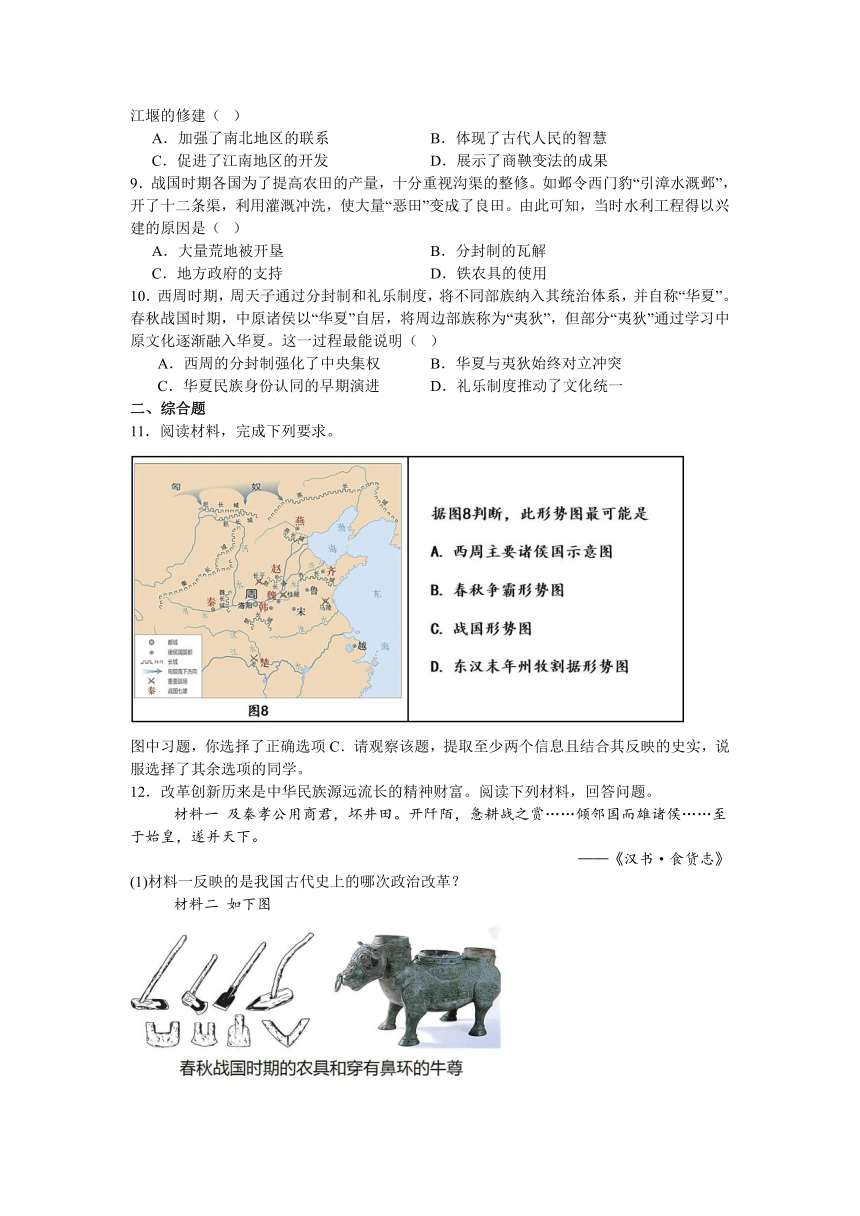

6.解读历史事件之间的内在联系,是历史学习的基本技能之一。对如图解读正确的是( )

A.牛耕推动生产力的发展 B.各国的变法改革推动社会进步

C.各诸侯国竞相实行变革 D.生产力的提高推动了社会变革

7.六国的人说“秦国的军队是虎狼之师,秦国的士兵之所以能打仗,是因为有一个强大的政策在激励着他们。”这个强大的政策是( )

A.确立县制 B.编制户口 C.奖励军功 D.严明法度

8.都江堰的修建,根据地形、水脉、水势,乘势利导;利用水位差,通过鱼嘴实现“四六分水”自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,实现了“水旱从人”。这说明都江堰的修建( )

A.加强了南北地区的联系 B.体现了古代人民的智慧

C.促进了江南地区的开发 D.展示了商鞅变法的成果

9.战国时期各国为了提高农田的产量,十分重视沟渠的整修。如邺令西门豹“引漳水溉邺”,开了十二条渠,利用灌溉冲洗,使大量“恶田”变成了良田。由此可知,当时水利工程得以兴建的原因是( )

A.大量荒地被开垦 B.分封制的瓦解

C.地方政府的支持 D.铁农具的使用

10.西周时期,周天子通过分封制和礼乐制度,将不同部族纳入其统治体系,并自称“华夏”。春秋战国时期,中原诸侯以“华夏”自居,将周边部族称为“夷狄”,但部分“夷狄”通过学习中原文化逐渐融入华夏。这一过程最能说明( )

A.西周的分封制强化了中央集权 B.华夏与夷狄始终对立冲突

C.华夏民族身份认同的早期演进 D.礼乐制度推动了文化统一

二、综合题

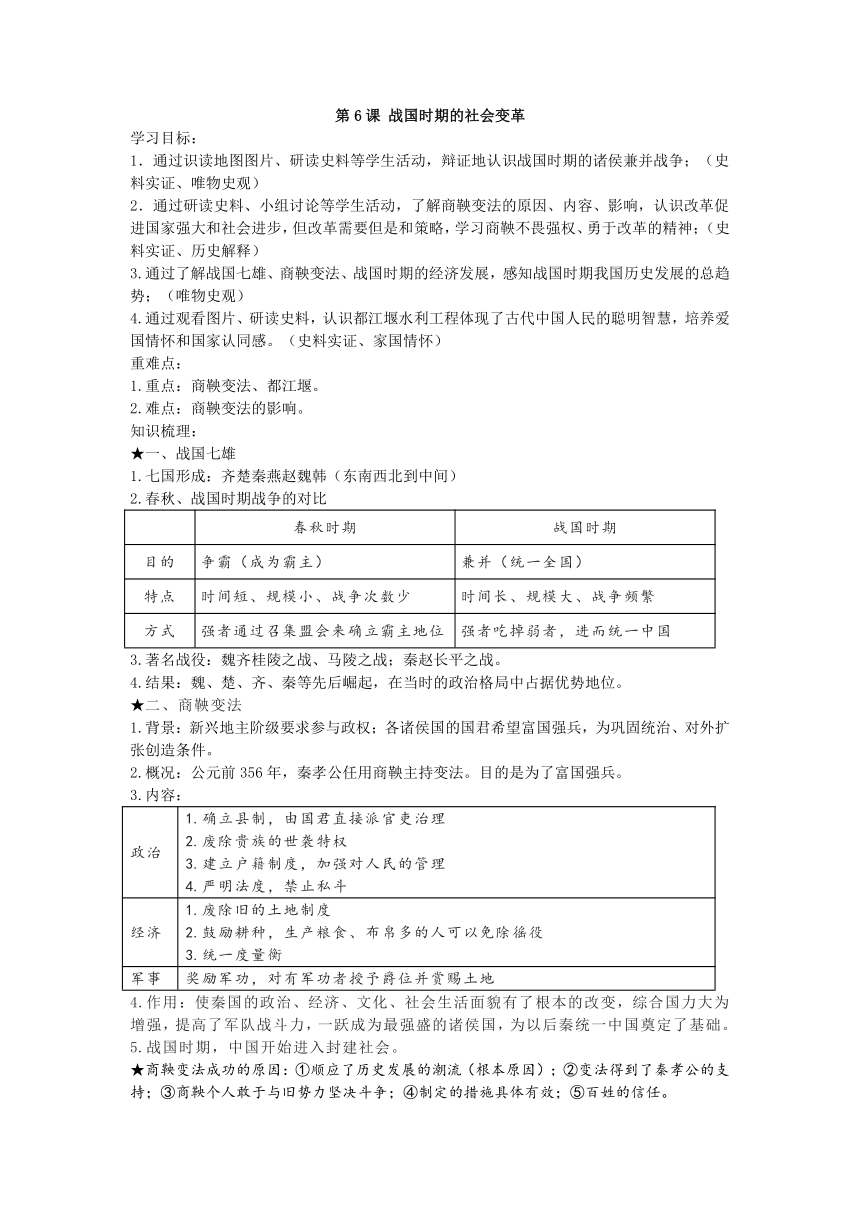

11.阅读材料,完成下列要求。

图中习题,你选择了正确选项C.请观察该题,提取至少两个信息且结合其反映的史实,说服选择了其余选项的同学。

12.改革创新历来是中华民族源远流长的精神财富。阅读下列材料,回答问题。

材料一 及秦孝公用商君,坏井田。开阡陌,惫耕战之赏……倾邻国而雄诸侯……至于始皇,遂并天下。

——《汉书·食货志》

(1)材料一反映的是我国古代史上的哪次政治改革?

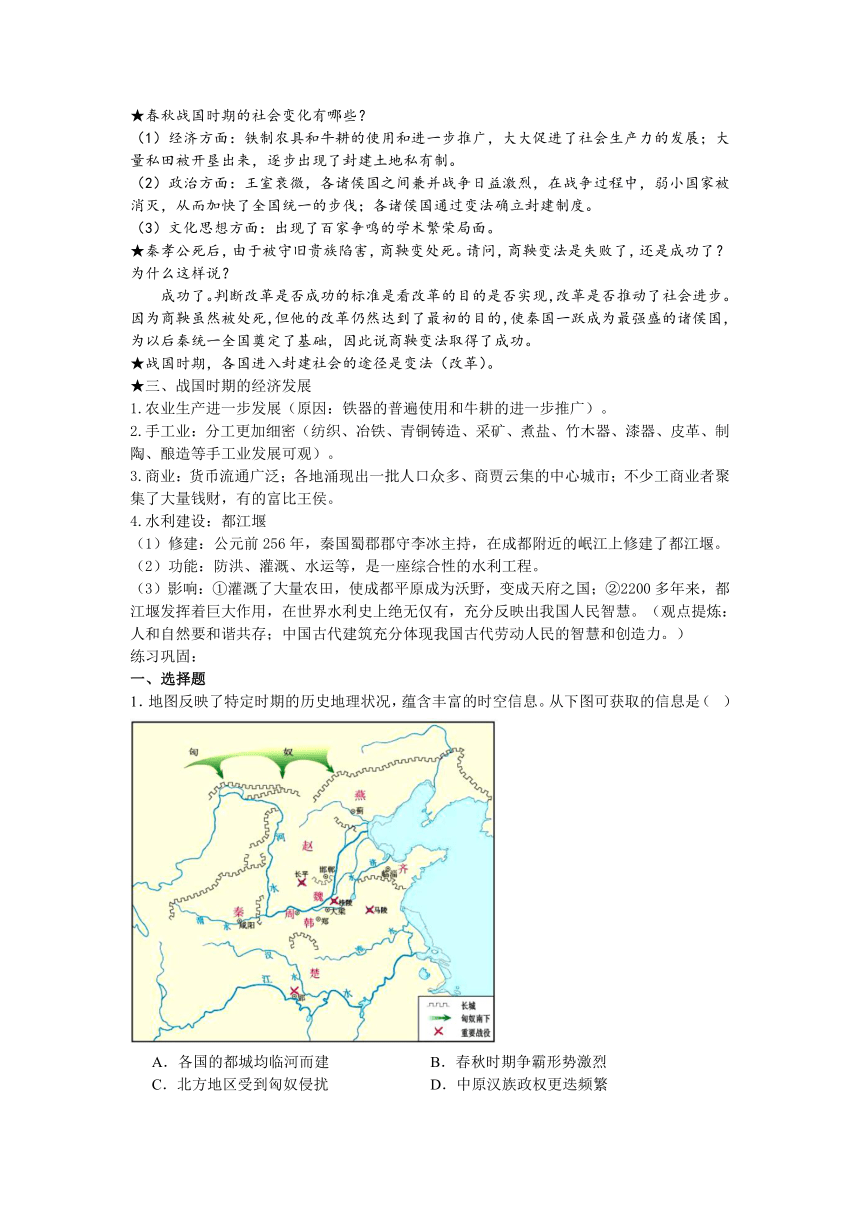

材料二 如下图

(2)材料二的图片说明,春秋战国时期,农业生产已开始使用什么工具?出现了什么耕种方式?

材料三 都江堰水利工程的兴建始于公元前3世纪,至今仍然发挥着作用。都江堰控制着岷江之水,引导其灌溉成都平原肥沃的耕地。

——摘自2000年《世界遗产委员会评价》

(3)材料三中的水利工程由谁主持修建的?谈谈你对该工程被列入“世界文化遗产”的认识。

(4)回答以上问题后你有什么感悟?

答案解析:

一、选择题

1.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】七雄初立

【详解】根据题干可知,图中在北方地区明确标识了“匈奴”,并且从其位置和整体形势看,北方地区与匈奴临近,可以合理推断北方地区受到匈奴侵扰,C项正确;从图中可以看到众多诸侯国分布位置,虽然有些诸侯国有临河而建的情况,但像燕等国明显并非临河而建,排除A项;仅从此图可以看到各诸侯国的分布等地理状况,没有任何直接信息能够体现出春秋时期争霸形势激烈这一状况,排除B项;图中主要呈现的是诸侯国分布以及部分边界、少数民族等地理相关信息,没有反映出中原汉族政权更迭频繁的内容,排除D项。故选C项。

2.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】七雄初立

【详解】根据材料分析可知,材料涉及三家分晋、田氏代齐及各诸侯国君称王,反映的是分封制和宗法制形成的统治秩序崩溃,B项正确;材料强调传统统治秩序崩溃,不涉及诸侯间的冲突,排除A项;材料强调的是统治集团内部的纷争,不涉及阶级矛盾,排除C项;三家分晋和田氏代齐反映的是卿大夫成为统治阶级,但是与“燕”国不相符,排除D项。故选B项。

3.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】七雄征战、七雄初立

【详解】据题干“万乘之国七(只留下七个万乘之国) 力功争强,胜者为右,兵革不休。”和所学知识可知,战国时期形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个实力较强的诸侯国,被称为“战国七雄”,这一时期各国为了争夺土地、人口和资源等,不断进行兼并战争,战争频繁且规模较大,“力功争强,胜者为下,兵革不息”体现了战国时期兼并战争的特点,C项正确;西周时期,诸侯国众多,与“万乘之国七(只留下七个万乘之国)”不符,排除A项;春秋时期主要是一些大的诸侯国争夺霸主地位,并没有明确形成七个实力相当的 “万乘之国”,排除B项;秦朝是统一的多民族的封建国家,与“万乘之国七(只留下七个万乘之国)”不符,排除D项。故选C项。

4.【答案】B

【难度】0.85

【知识点】七雄征战、春秋变局的影响

【详解】根据题干可知,春秋战国时期的兼并战争客观上促进了统一是对春秋战国时期的评价,属于历史评价,B项正确;孔子是春秋时期著名的思想家和教育家,创立了儒家学派是对孔子的客观描述,排除A项;960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变是对陈桥兵变的客观描述,排除C项;郑和先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区是对郑和下西洋的客观描述,排除D项。故选B项。

5.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】农业的迅速发展、水利设施的建设、商鞅变法

【详解】据图表信息和所学知识可知,商鞅变法通过废除井田制、允许土地私有(“开阡陌”),以及奖励耕战(“急耕战之赏”)等政策,直接体现了对农业生产的重视,以富国强兵。图表中的铁农具和都江堰都是农业发展的客观条件,C项正确;材料中并未提及具体的农业技术(如耕作工具、灌溉方法等),而是强调政策改革(如“坏井田,开阡陌”和“急耕战之赏”),因此无法体现“技术成熟”,排除A项;都江堰是这一时期重要的水利工程,但仅从这一个例子不能得出水利工程持续兴修的结论 ,“持续兴修”强调时间上的连续性和普遍性,证据不充分,排除B项;经济重心南移是从唐朝安史之乱到南宋时完成,与春秋战国时期无关,排除D项。故选C项。

6.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】农业的迅速发展、商鞅变法、铁制农具和牛耕的出现

【详解】根据题干图片和所学知识可知,牛耕图代表春秋战国时期的社会生产力水平提高,商鞅变法强秦图代表着社会的变革。牛耕在春秋已经出现,战国时期进一步推广,牛耕是我国农业发展史上的一次革命,使土地的利用率和农作物产量提高,促进了生产力的进步。生产力的提高,促进了生产关系的变化,导致各诸侯国变法改革,商鞅在秦国变法,废除井田制等,秦国成为最强大的诸侯国,所以材料图片说明生产力的提高推动了社会变革,D项正确;牛耕图只能说明牛耕使深耕细作成为可能,排除A项;商鞅变法强秦图只能反映秦国的变法改革推动社会进步,并不能说明各国的变法改革推动社会进步,排除B项;商鞅变法强秦图只能反映秦国实行变革,且牛耕图只能反映生产力水平的提高,C项不符合题意,排除C项。故选D项。

7.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】商鞅变法

【详解】据题干“秦国的军队是虎狼之师,秦国的士兵之所以能打仗,是因为有一个强大的政策在激励着他们”和所学知识可知,秦国在商鞅变法中推行“奖励军功”政策,废除旧贵族世袭特权,改为按军功授爵。士兵斩获敌人首级越多,爵位和赏赐越高。这一政策直接激励士兵奋勇作战,成为秦国军队战斗力强大的重要原因,C项正确;确立县制加强了中央集权,与军事激励关系不大,排除A项;编制户口用于管理人口和赋税,不直接激励士兵,排除B项;严明法度是法律方面的措施,但题干强调的是激励士兵,排除D项。故选C项。

8.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】水利设施的建设

【详解】根据材料“都江堰的修建,根据地形、水脉、水势,乘势利导;利用水位差,通过鱼嘴实现‘四六分水’自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,实现了‘水旱从人’”可知,都江堰具有灌溉、提防、分水、泄洪、排沙等,因此都江堰的修建集中体现了中国古代人民在水利工程、生态协调、技术传承等方面的卓越智慧,B项正确;都江堰主要服务于成都平原,与南北交通无关,排除A项;江南开发主要指长江中下游,而都江堰影响范围主要在四川盆地,排除C项;商鞅变法侧重政治军事改革,与水利工程无直接关联,排除D项。故选B项。

9.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】水利设施的建设

【详解】根据材料中“春秋时期各国为了提高农田的产量,十分重视沟渠的整修”可知,各国统治者为了提高农田的产量,支持兴修水利,说明当时水利工程得以兴建的原因是地方政府的支持,C项正确;材料中主要强调的是对已有农田通过整修沟渠来提高产量,而非大量荒地被开垦与水利工程兴建之间的关系,排除A项;分封制瓦解是政治现象与水利工程兴建无直接联系,排除B项;铁农具的使用有助于兴修水利,但不是兴修水利的原因,排除D项。故选C项。

10.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】战国时期的民族交融与华夏认同、春秋变局的影响、西周的政治制度

【详解】据题干“西周时期,周天子通过分封制和礼乐制度,将不同部族纳入其统治体系;春秋战国时期,中原诸侯以‘华夏’自居;但部分‘夷狄’通过学习中原文化逐渐融入华夏”和所学知识可知,“华夏民族身份认同的早期演进”--从西周不同部族被纳入体系称“华夏”,到春秋战国中原诸侯以“华夏”自居,部分“夷狄”融入华夏,体现了华夏民族身份认同在不同阶段的发展变化,是早期演进的过程,C项正确;西周分封制下,周天子对地方的控制较为松散,地方诸侯有较大自主权,并非强化了中央集权,排除A项;题干明确提到部分“夷狄”通过学习中原文化逐渐融入华夏,说明并非始终对立冲突,排除B项;题干虽提及西周礼乐制度,但重点强调的是“华夏”这一民族概念的发展以及民族身份认同的演进,并非主要说明礼乐制度推动文化统一,排除D项。故选C项。

二、综合题

11.【答案】图中有赵、魏、韩。战国时期,晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分。图中长城,少数民族匈奴兴起,秦、赵、燕三国开始修筑长城抵挡,当时长城并不仅仅存在于北方,由于军事的需要,很多国家都筑有长城,或者说是大规模的城墙。

【难度】0.65

【知识点】合纵连横

【详解】史实:根据材料图片并结合所学知识可知,图中有赵、魏、韩。根据图片赵、魏、韩可知,战国时期,晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分,齐国国君之位被大夫田氏所夺取。图中长城可知,战国时期少数民族匈奴兴起,秦、赵、燕三国开始修筑长城抵挡,当时长城并不仅仅存在于北方,由于军事的需要,很多国家都筑有长城,或者说是大规模的城墙。因此材料内容与西周、春秋、东汉无关。

12.【答案】(1)商鞅变法

(2)铁农具,牛耕

(3)李冰;2200多年来一直发挥着巨大的作用,在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。

(4)政治改革和科技创新推动社会的进步与发展。

【难度】0.65

【知识点】铁制农具和牛耕的出现、商鞅变法、水利设施的建设、农业的迅速发展

【详解】(1)改革:根据材料一“秦孝公用商君”可知,材料反映的是商鞅变法。公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。商鞅先后两次进行变法,推行一系列改革措施。

(2)工具:根据材料二图片“春秋战国时期的农具”和所学知识可知,春秋战国时期,农业生产开始使用铁农具。

耕种方式:根据材料二图片“牛尊”可知,穿有鼻环的牛尊表明,春秋战国时期开始使用牛耕。

(3)人物:根据材料三“都江堰水利工程的兴建始于公元前3世纪”并结合所学可知,李冰主持修建都江堰水利工程,公元前256年,在蜀郡郡守李冰主持下,民众在成都附近的岷江上修建大型的水利工程都江堰。都江堰是一座利用地形与水势实现无坝引水的综合性水利工程,它使堤防、分洪、泄洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用,建成之后成都平原成为沃野,与材料信息相符。

认识:根据材料三“至今仍然发挥着作用”可知,都江堰2200多年来一直发挥着巨大的作用,在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国古代人民的智慧。

(4)感悟:结合材料信息回答即可,根据材料一可知,商鞅变法使秦国国力大大增强,据材料二可知,铁农具和牛耕技术的推广,提升了生产力水平,说明政治改革和科技创新推动社会的进步与发展。

学习目标:

1.通过识读地图图片、研读史料等学生活动,辩证地认识战国时期的诸侯兼并战争;(史料实证、唯物史观)

2.通过研读史料、小组讨论等学生活动,了解商鞅变法的原因、内容、影响,认识改革促进国家强大和社会进步,但改革需要但是和策略,学习商鞅不畏强权、勇于改革的精神;(史料实证、历史解释)

3.通过了解战国七雄、商鞅变法、战国时期的经济发展,感知战国时期我国历史发展的总趋势;(唯物史观)

4.通过观看图片、研读史料,认识都江堰水利工程体现了古代中国人民的聪明智慧,培养爱国情怀和国家认同感。(史料实证、家国情怀)

重难点:

1.重点:商鞅变法、都江堰。

2.难点:商鞅变法的影响。

知识梳理:

★一、战国七雄

1.七国形成:齐楚秦燕赵魏韩(东南西北到中间)

2.春秋、战国时期战争的对比

春秋时期 战国时期

目的 争霸(成为霸主) 兼并(统一全国)

特点 时间短、规模小、战争次数少 时间长、规模大、战争频繁

方式 强者通过召集盟会来确立霸主地位 强者吃掉弱者,进而统一中国

3.著名战役:魏齐桂陵之战、马陵之战;秦赵长平之战。

4.结果:魏、楚、齐、秦等先后崛起,在当时的政治格局中占据优势地位。

★二、商鞅变法

1.背景:新兴地主阶级要求参与政权;各诸侯国的国君希望富国强兵,为巩固统治、对外扩张创造条件。

2.概况:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。目的是为了富国强兵。

3.内容:

政治 1.确立县制,由国君直接派官吏治理 2.废除贵族的世袭特权 3.建立户籍制度,加强对人民的管理 4.严明法度,禁止私斗

经济 1.废除旧的土地制度 2.鼓励耕种,生产粮食、布帛多的人可以免除徭役 3.统一度量衡

军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

4.作用:使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础。

5.战国时期,中国开始进入封建社会。

★商鞅变法成功的原因:①顺应了历史发展的潮流(根本原因);②变法得到了秦孝公的支持;③商鞅个人敢于与旧势力坚决斗争;④制定的措施具体有效;⑤百姓的信任。

★春秋战国时期的社会变化有哪些?

(1)经济方面:铁制农具和牛耕的使用和进一步推广,大大促进了社会生产力的发展;大量私田被开垦出来,逐步出现了封建土地私有制。

(2)政治方面:王室衰微,各诸侯国之间兼并战争日益激烈,在战争过程中,弱小国家被消灭,从而加快了全国统一的步伐;各诸侯国通过变法确立封建制度。

(3)文化思想方面:出现了百家争鸣的学术繁荣局面。

★秦孝公死后,由于被守旧贵族陷害,商鞅变处死。请问,商鞅变法是失败了,还是成功了?为什么这样说?

成功了。判断改革是否成功的标准是看改革的目的是否实现,改革是否推动了社会进步。因为商鞅虽然被处死,但他的改革仍然达到了最初的目的,使秦国一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础,因此说商鞅变法取得了成功。

★战国时期,各国进入封建社会的途径是变法(改革)。

★三、战国时期的经济发展

1.农业生产进一步发展(原因:铁器的普遍使用和牛耕的进一步推广)。

2.手工业:分工更加细密(纺织、冶铁、青铜铸造、采矿、煮盐、竹木器、漆器、皮革、制陶、酿造等手工业发展可观)。

3.商业:货币流通广泛;各地涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市;不少工商业者聚集了大量钱财,有的富比王侯。

4.水利建设:都江堰

(1)修建:公元前256年,秦国蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。

(2)功能:防洪、灌溉、水运等,是一座综合性的水利工程。

(3)影响:①灌溉了大量农田,使成都平原成为沃野,变成天府之国;②2200多年来,都江堰发挥着巨大作用,在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民智慧。(观点提炼:人和自然要和谐共存;中国古代建筑充分体现我国古代劳动人民的智慧和创造力。)

练习巩固:

一、选择题

1.地图反映了特定时期的历史地理状况,蕴含丰富的时空信息。从下图可获取的信息是( )

A.各国的都城均临河而建 B.春秋时期争霸形势激烈

C.北方地区受到匈奴侵扰 D.中原汉族政权更迭频繁

2.下列为某同学整理的春秋战国时期历史事件的笔记,笔记内容反映出( )

1.春秋末年,晋国由六家卿大夫掌控政权,最终被韩、赵、魏三家瓜分。

2.战国初年,齐国卿大夫田氏废君自立,周王被迫承认其诸侯地位。

3.战国中期,魏、韩、赵、燕和中山国结成联盟,各国国君均称王。

A.诸侯国间冲突剧烈 B.西周各种制度逐渐崩坏

C.阶级矛盾非常严重 D.卿大夫成为统治阶级

3.西汉学者刘向形容中国古代某个时期“万乘之国七(只留下七个万乘之国) 力功争强,胜者为右,兵革不休。”这一时期是( )

A.西周时期 B.春秋时期 C.战国时期 D.秦朝时期

4.历史史实是指对历史人物或事件的客观叙述,历史评价是指对历史现象或事件进行态度与价值的评判表述。下列属于历史评价的是( )

A.孔子是春秋时期著名的思想家和教育家,创立了儒家学派

B.春秋战国时期的兼并战争客观上促进了统一

C.960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变

D.郑和先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区

5.下列呈现的是某同学在研究“春秋战国经济发展”时搜集到的史料。这反映了当时( )

铁农具 都江堰 秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本为之故,倾邻国而雄诸侯。——《汉书·食货志》

A.农业技术成熟 B.水利工程持续兴修

C.注重农业生产 D.经济重心南移开始

6.解读历史事件之间的内在联系,是历史学习的基本技能之一。对如图解读正确的是( )

A.牛耕推动生产力的发展 B.各国的变法改革推动社会进步

C.各诸侯国竞相实行变革 D.生产力的提高推动了社会变革

7.六国的人说“秦国的军队是虎狼之师,秦国的士兵之所以能打仗,是因为有一个强大的政策在激励着他们。”这个强大的政策是( )

A.确立县制 B.编制户口 C.奖励军功 D.严明法度

8.都江堰的修建,根据地形、水脉、水势,乘势利导;利用水位差,通过鱼嘴实现“四六分水”自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,实现了“水旱从人”。这说明都江堰的修建( )

A.加强了南北地区的联系 B.体现了古代人民的智慧

C.促进了江南地区的开发 D.展示了商鞅变法的成果

9.战国时期各国为了提高农田的产量,十分重视沟渠的整修。如邺令西门豹“引漳水溉邺”,开了十二条渠,利用灌溉冲洗,使大量“恶田”变成了良田。由此可知,当时水利工程得以兴建的原因是( )

A.大量荒地被开垦 B.分封制的瓦解

C.地方政府的支持 D.铁农具的使用

10.西周时期,周天子通过分封制和礼乐制度,将不同部族纳入其统治体系,并自称“华夏”。春秋战国时期,中原诸侯以“华夏”自居,将周边部族称为“夷狄”,但部分“夷狄”通过学习中原文化逐渐融入华夏。这一过程最能说明( )

A.西周的分封制强化了中央集权 B.华夏与夷狄始终对立冲突

C.华夏民族身份认同的早期演进 D.礼乐制度推动了文化统一

二、综合题

11.阅读材料,完成下列要求。

图中习题,你选择了正确选项C.请观察该题,提取至少两个信息且结合其反映的史实,说服选择了其余选项的同学。

12.改革创新历来是中华民族源远流长的精神财富。阅读下列材料,回答问题。

材料一 及秦孝公用商君,坏井田。开阡陌,惫耕战之赏……倾邻国而雄诸侯……至于始皇,遂并天下。

——《汉书·食货志》

(1)材料一反映的是我国古代史上的哪次政治改革?

材料二 如下图

(2)材料二的图片说明,春秋战国时期,农业生产已开始使用什么工具?出现了什么耕种方式?

材料三 都江堰水利工程的兴建始于公元前3世纪,至今仍然发挥着作用。都江堰控制着岷江之水,引导其灌溉成都平原肥沃的耕地。

——摘自2000年《世界遗产委员会评价》

(3)材料三中的水利工程由谁主持修建的?谈谈你对该工程被列入“世界文化遗产”的认识。

(4)回答以上问题后你有什么感悟?

答案解析:

一、选择题

1.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】七雄初立

【详解】根据题干可知,图中在北方地区明确标识了“匈奴”,并且从其位置和整体形势看,北方地区与匈奴临近,可以合理推断北方地区受到匈奴侵扰,C项正确;从图中可以看到众多诸侯国分布位置,虽然有些诸侯国有临河而建的情况,但像燕等国明显并非临河而建,排除A项;仅从此图可以看到各诸侯国的分布等地理状况,没有任何直接信息能够体现出春秋时期争霸形势激烈这一状况,排除B项;图中主要呈现的是诸侯国分布以及部分边界、少数民族等地理相关信息,没有反映出中原汉族政权更迭频繁的内容,排除D项。故选C项。

2.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】七雄初立

【详解】根据材料分析可知,材料涉及三家分晋、田氏代齐及各诸侯国君称王,反映的是分封制和宗法制形成的统治秩序崩溃,B项正确;材料强调传统统治秩序崩溃,不涉及诸侯间的冲突,排除A项;材料强调的是统治集团内部的纷争,不涉及阶级矛盾,排除C项;三家分晋和田氏代齐反映的是卿大夫成为统治阶级,但是与“燕”国不相符,排除D项。故选B项。

3.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】七雄征战、七雄初立

【详解】据题干“万乘之国七(只留下七个万乘之国) 力功争强,胜者为右,兵革不休。”和所学知识可知,战国时期形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个实力较强的诸侯国,被称为“战国七雄”,这一时期各国为了争夺土地、人口和资源等,不断进行兼并战争,战争频繁且规模较大,“力功争强,胜者为下,兵革不息”体现了战国时期兼并战争的特点,C项正确;西周时期,诸侯国众多,与“万乘之国七(只留下七个万乘之国)”不符,排除A项;春秋时期主要是一些大的诸侯国争夺霸主地位,并没有明确形成七个实力相当的 “万乘之国”,排除B项;秦朝是统一的多民族的封建国家,与“万乘之国七(只留下七个万乘之国)”不符,排除D项。故选C项。

4.【答案】B

【难度】0.85

【知识点】七雄征战、春秋变局的影响

【详解】根据题干可知,春秋战国时期的兼并战争客观上促进了统一是对春秋战国时期的评价,属于历史评价,B项正确;孔子是春秋时期著名的思想家和教育家,创立了儒家学派是对孔子的客观描述,排除A项;960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变是对陈桥兵变的客观描述,排除C项;郑和先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区是对郑和下西洋的客观描述,排除D项。故选B项。

5.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】农业的迅速发展、水利设施的建设、商鞅变法

【详解】据图表信息和所学知识可知,商鞅变法通过废除井田制、允许土地私有(“开阡陌”),以及奖励耕战(“急耕战之赏”)等政策,直接体现了对农业生产的重视,以富国强兵。图表中的铁农具和都江堰都是农业发展的客观条件,C项正确;材料中并未提及具体的农业技术(如耕作工具、灌溉方法等),而是强调政策改革(如“坏井田,开阡陌”和“急耕战之赏”),因此无法体现“技术成熟”,排除A项;都江堰是这一时期重要的水利工程,但仅从这一个例子不能得出水利工程持续兴修的结论 ,“持续兴修”强调时间上的连续性和普遍性,证据不充分,排除B项;经济重心南移是从唐朝安史之乱到南宋时完成,与春秋战国时期无关,排除D项。故选C项。

6.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】农业的迅速发展、商鞅变法、铁制农具和牛耕的出现

【详解】根据题干图片和所学知识可知,牛耕图代表春秋战国时期的社会生产力水平提高,商鞅变法强秦图代表着社会的变革。牛耕在春秋已经出现,战国时期进一步推广,牛耕是我国农业发展史上的一次革命,使土地的利用率和农作物产量提高,促进了生产力的进步。生产力的提高,促进了生产关系的变化,导致各诸侯国变法改革,商鞅在秦国变法,废除井田制等,秦国成为最强大的诸侯国,所以材料图片说明生产力的提高推动了社会变革,D项正确;牛耕图只能说明牛耕使深耕细作成为可能,排除A项;商鞅变法强秦图只能反映秦国的变法改革推动社会进步,并不能说明各国的变法改革推动社会进步,排除B项;商鞅变法强秦图只能反映秦国实行变革,且牛耕图只能反映生产力水平的提高,C项不符合题意,排除C项。故选D项。

7.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】商鞅变法

【详解】据题干“秦国的军队是虎狼之师,秦国的士兵之所以能打仗,是因为有一个强大的政策在激励着他们”和所学知识可知,秦国在商鞅变法中推行“奖励军功”政策,废除旧贵族世袭特权,改为按军功授爵。士兵斩获敌人首级越多,爵位和赏赐越高。这一政策直接激励士兵奋勇作战,成为秦国军队战斗力强大的重要原因,C项正确;确立县制加强了中央集权,与军事激励关系不大,排除A项;编制户口用于管理人口和赋税,不直接激励士兵,排除B项;严明法度是法律方面的措施,但题干强调的是激励士兵,排除D项。故选C项。

8.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】水利设施的建设

【详解】根据材料“都江堰的修建,根据地形、水脉、水势,乘势利导;利用水位差,通过鱼嘴实现‘四六分水’自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,实现了‘水旱从人’”可知,都江堰具有灌溉、提防、分水、泄洪、排沙等,因此都江堰的修建集中体现了中国古代人民在水利工程、生态协调、技术传承等方面的卓越智慧,B项正确;都江堰主要服务于成都平原,与南北交通无关,排除A项;江南开发主要指长江中下游,而都江堰影响范围主要在四川盆地,排除C项;商鞅变法侧重政治军事改革,与水利工程无直接关联,排除D项。故选B项。

9.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】水利设施的建设

【详解】根据材料中“春秋时期各国为了提高农田的产量,十分重视沟渠的整修”可知,各国统治者为了提高农田的产量,支持兴修水利,说明当时水利工程得以兴建的原因是地方政府的支持,C项正确;材料中主要强调的是对已有农田通过整修沟渠来提高产量,而非大量荒地被开垦与水利工程兴建之间的关系,排除A项;分封制瓦解是政治现象与水利工程兴建无直接联系,排除B项;铁农具的使用有助于兴修水利,但不是兴修水利的原因,排除D项。故选C项。

10.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】战国时期的民族交融与华夏认同、春秋变局的影响、西周的政治制度

【详解】据题干“西周时期,周天子通过分封制和礼乐制度,将不同部族纳入其统治体系;春秋战国时期,中原诸侯以‘华夏’自居;但部分‘夷狄’通过学习中原文化逐渐融入华夏”和所学知识可知,“华夏民族身份认同的早期演进”--从西周不同部族被纳入体系称“华夏”,到春秋战国中原诸侯以“华夏”自居,部分“夷狄”融入华夏,体现了华夏民族身份认同在不同阶段的发展变化,是早期演进的过程,C项正确;西周分封制下,周天子对地方的控制较为松散,地方诸侯有较大自主权,并非强化了中央集权,排除A项;题干明确提到部分“夷狄”通过学习中原文化逐渐融入华夏,说明并非始终对立冲突,排除B项;题干虽提及西周礼乐制度,但重点强调的是“华夏”这一民族概念的发展以及民族身份认同的演进,并非主要说明礼乐制度推动文化统一,排除D项。故选C项。

二、综合题

11.【答案】图中有赵、魏、韩。战国时期,晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分。图中长城,少数民族匈奴兴起,秦、赵、燕三国开始修筑长城抵挡,当时长城并不仅仅存在于北方,由于军事的需要,很多国家都筑有长城,或者说是大规模的城墙。

【难度】0.65

【知识点】合纵连横

【详解】史实:根据材料图片并结合所学知识可知,图中有赵、魏、韩。根据图片赵、魏、韩可知,战国时期,晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分,齐国国君之位被大夫田氏所夺取。图中长城可知,战国时期少数民族匈奴兴起,秦、赵、燕三国开始修筑长城抵挡,当时长城并不仅仅存在于北方,由于军事的需要,很多国家都筑有长城,或者说是大规模的城墙。因此材料内容与西周、春秋、东汉无关。

12.【答案】(1)商鞅变法

(2)铁农具,牛耕

(3)李冰;2200多年来一直发挥着巨大的作用,在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。

(4)政治改革和科技创新推动社会的进步与发展。

【难度】0.65

【知识点】铁制农具和牛耕的出现、商鞅变法、水利设施的建设、农业的迅速发展

【详解】(1)改革:根据材料一“秦孝公用商君”可知,材料反映的是商鞅变法。公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。商鞅先后两次进行变法,推行一系列改革措施。

(2)工具:根据材料二图片“春秋战国时期的农具”和所学知识可知,春秋战国时期,农业生产开始使用铁农具。

耕种方式:根据材料二图片“牛尊”可知,穿有鼻环的牛尊表明,春秋战国时期开始使用牛耕。

(3)人物:根据材料三“都江堰水利工程的兴建始于公元前3世纪”并结合所学可知,李冰主持修建都江堰水利工程,公元前256年,在蜀郡郡守李冰主持下,民众在成都附近的岷江上修建大型的水利工程都江堰。都江堰是一座利用地形与水势实现无坝引水的综合性水利工程,它使堤防、分洪、泄洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用,建成之后成都平原成为沃野,与材料信息相符。

认识:根据材料三“至今仍然发挥着作用”可知,都江堰2200多年来一直发挥着巨大的作用,在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国古代人民的智慧。

(4)感悟:结合材料信息回答即可,根据材料一可知,商鞅变法使秦国国力大大增强,据材料二可知,铁农具和牛耕技术的推广,提升了生产力水平,说明政治改革和科技创新推动社会的进步与发展。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史