第7课百家争鸣 导学案(含解析)

图片预览

文档简介

第7课 百家争鸣

学习目标:

1.了解老子及其思想主张,知道孔子的思想主张及其教育成就。(史料实证)

2.知道各学派代表人物及其思想主张,培养社会责任感。(史料实证、家国情怀)

3.理解百家争鸣的背景及其历史影响,认识社会变革与思想发展的关系。(历史解释、唯物史观)

重难点:

1.重点:孔子和儒家学说。

2.难点:理解百家争鸣局面出现的原因及其影响。

知识梳理:

一、概况

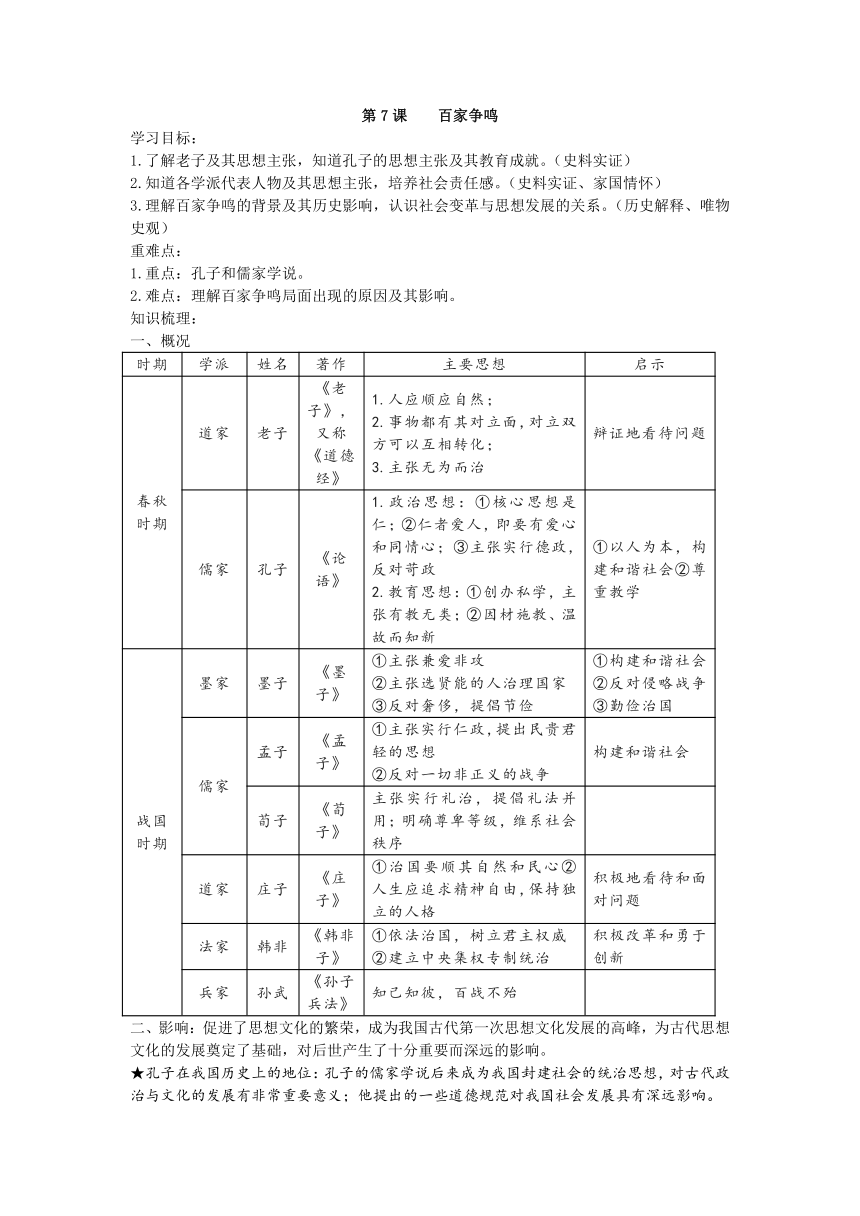

时期 学派 姓名 著作 主要思想 启示

春秋时期 道家 老子 《老子》,又称《道德经》 1.人应顺应自然; 2.事物都有其对立面,对立双方可以互相转化; 3.主张无为而治 辩证地看待问题

儒家 孔子 《论语》 1.政治思想:①核心思想是仁;②仁者爱人,即要有爱心和同情心;③主张实行德政,反对苛政 2.教育思想:①创办私学,主张有教无类;②因材施教、温故而知新 ①以人为本,构建和谐社会②尊重教学

战国时期 墨家 墨子 《墨子》 ①主张兼爱非攻 ②主张选贤能的人治理国家 ③反对奢侈,提倡节俭 ①构建和谐社会②反对侵略战争③勤俭治国

儒家 孟子 《孟子》 ①主张实行仁政,提出民贵君轻的思想 ②反对一切非正义的战争 构建和谐社会

荀子 《荀子》 主张实行礼治,提倡礼法并用;明确尊卑等级,维系社会秩序

道家 庄子 《庄子》 ①治国要顺其自然和民心②人生应追求精神自由,保持独立的人格 积极地看待和面对问题

法家 韩非 《韩非子》 ①依法治国,树立君主权威 ②建立中央集权专制统治 积极改革和勇于创新

兵家 孙武 《孙子兵法》 知己知彼,百战不殆

二、影响:促进了思想文化的繁荣,成为我国古代第一次思想文化发展的高峰,为古代思想文化的发展奠定了基础,对后世产生了十分重要而深远的影响。

★孔子在我国历史上的地位:孔子的儒家学说后来成为我国封建社会的统治思想,对古代政治与文化的发展有非常重要意义;他提出的一些道德规范对我国社会发展具有深远影响。

★战国时期,哪一学派的主张最受当时各诸侯国国君欢迎?法家。

练习巩固:

一、选择题

1.“先秦诸子皆为忧世之乱而思以拯济之,故其学术皆应时而生。”胡适此言意在强调百家争鸣( )

A.是时代发展产物 B.因学派争鸣迸发

C.催思想百花齐放 D.对后世影响深远

2.战国时期是社会大动荡的时期,也是学术思想非常活跃的时期,各种学说蓬勃兴起。当时,各家学派的代表人物聚众讲学、研讨学术、著书立说。他们提出各种政治主张和治国方略,希望用自己的学说解决社会问题。材料叙述了百家争鸣的( )

A.背景 B.经过 C.结果 D.作用

3.春秋战国时期是中国古代政治思想发展的重要时期,请为下面思想家的主张确定一个研究主题( )

老子 治大国,若烹小鲜。

孔子 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之

墨子 故古者圣王之为政,列德而尚贤。

A.人才标准 B.教育思想 C.自然规律 D.治国理念

4.《哪吒之魔童闹海》中代表火(阳)的哪吒和代表水(阴)的敖丙,两者呈现出“事物都存在着对立面”的哲学观,丰富了影片内涵,为此观点提供理论支撑的是( )

A.儒家学派 B.道家学派 C.墨家学派 D.法家学派

5.钱穆在《孔子传·序言》中写道:“在孔子以后,中国历史文化又复有两千五百年以上之演进,而孔子开其新统。”“开其新统”主要指孔子( )

A.推动当时社会转型 B.推动变法运动发展

C.开创儒家思想体系 D.整理古代文化典籍

6.孟子说:“不信仁贤,则国空虚”。墨子认为:“故官无常贵,而民无终贱。有能则举之,无能则下之”。据此可知,二人都主张( )

A.“无为而治” B.“仁政”治国 C.“兼爱”“非攻” D.重用人才

7.孔子认为“百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足”,孟子提出“仁政于民”“得乎丘民而为天子”的主张。这反映儒家在政治上主张( )

A.以民为本 B.礼法并用 C.无为而治 D.教化民众

8.孔子主张“礼乐征伐自天子出”;荀子提出“四海之内若一家”;墨子在“尚贤”的基础上提出“尚同”;韩非子提出“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”,这反映了( )

A.百家思想相互交融 B.君主制成为时代潮流

C.百家思想相互驳斥 D.统一成为人们的共识

9.战国时期,齐国设立的稷下学宫,广纳儒、道、法等各家学者,允许他们自由讲学、著书论辩。稷下学宫的设立( )

A.打击了奴隶主贵族势力 B.开创了私学兴盛的局面

C.促进了思想学术的繁荣 D.确立了儒学的正统地位

二、综合题

10.春秋战国是一个割据征战的时期,也是历史大变革时期。阅读下列材料,回答问题。

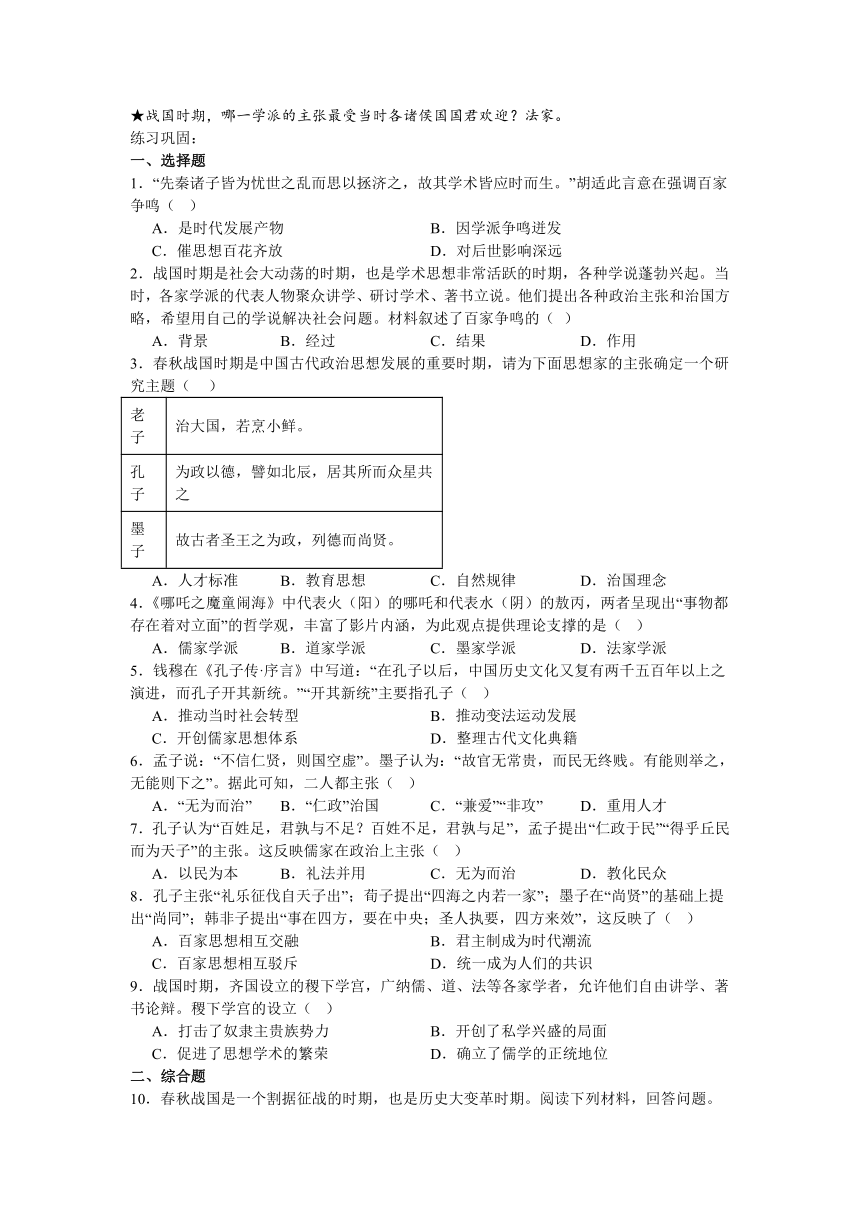

材料一:

(1)从材料一的两幅图中你能获取哪些历史信息?

材料二 他当政以后,任用政治家管仲为相,改革内政,发展生产,整顿军队,使齐国国力更加强盛。他成为了春秋时期的第一位霸主。

(2)材料二中的“他”是谁?依据材料归纳出他首先称霸的原因。

材料三 ……现代国家固然需要强调依法治国,但也要强调以德治国。法治与德治必须结合。法可厚德,德可固法……只有坚持德治和法治统一,自律和他律并重,社会才能稳定有序。

——《中国传统德治思想的现代选择》

(3)材料三中提及两种治国理念,请结合所学知识指出“依法治国”“以德治国”分别对应了战国时期哪家学派的政治主张?各自学派的代表人物分别是谁?

(4)综合上述材料,对于国家改革和发展你有什么建议?

答案解析:

一、选择题

1.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】百家争鸣的背景

【详解】根据题干“先秦诸子皆为忧世之乱而思有以拯救之,故其学术皆应时而生”可知,先秦诸子百家都是因为担忧当时社会的动乱,希望通过学术思想来拯救社会。因此,胡适意在强调先秦诸子的学术思想是针对当时社会动乱而提出的救世方案,即学术的产生是时代需求的产物,A项正确;题干未提及学派之间的互相激发,而是侧重时代背景的催生作用,排除B项;题干强调学术产生的背景(“应时而生”),而非结果(“百花齐放”),排除C项;题干讨论的是百家争鸣的起源,而非对后世影响,排除D项。故选A项。

2.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】百家争鸣的背景

【详解】据题干“他们提出各种政治主张和治国方略,希望用自己的学说解决社会问题。”可知,材料描述了战国时期的社会环境(社会大动荡、学术思想活跃)、各学派的活动(聚众讲学、著书立说)及其目的(提出政治主张和治国方略以解决社会问题)。这些内容属于百家争鸣产生的背景,即当时的社会条件、思想氛围和学派兴起的原因,A项正确;题干未涉及各学派聚众讲学、研讨学术、著书立说的具体过程,排除B项; 题干未涉及百家争鸣的最终影响或结局(如思想融合、学派衰落等),排除C项;题干未讨论百家争鸣对后世或当时社会的实际影响,排除D项。故选A项。

3.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】孔子和儒家学说、老子和《道德经》、墨子与墨家

【详解】根据材料“老子的治大国,若烹小鲜”、“孔子的为政以德”“墨子的故古者圣王之为政,列德而尚贤”可以得出,这些观点都是不同学派的人物关于治国理念问题提出的不同观点,所以材料研究的主题是治国理念,D项正确;材料涉及的是治国理念的不同,没有涉及选拔人才的标准,排除A项;孔子曾经提出了一系列教育思想,但材料没有涉及,排除B项;老子强调重视自然规律,但与材料无关,排除C项。故选D项。

4.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】老子和《道德经》

【详解】根据材料“事物都存在着对立面”和结合所学知识,道家的老子认为世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的,体现辩证法思想,符合题意,B项正确;儒家学派主张“仁”等思想,墨家学派主张“兼爱非攻”思想,法家学派主张“以法治国”等思想,均与题意要求的对立统一无关,排除ACD项。故选B项。

5.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】孔子和儒家学说

【详解】依据材料“在孔子以后,中国历史文化又复有两千五百年以上之演进,而孔子开其新统。”结合所学知识可知,孔子是儒家学派的创始人,开出了儒家思想体系,对后世文化产生深远影响,C项正确;钱穆强调孔子开其新统是指开创了儒家思想体系,并且在之后的历史发展进程中影响深远,无法体现推动当时社会转型的理论,排除A项;春秋战国时期生产力水平的发展,促进新兴地主阶级的兴起,推动变法运动发展,排除B项;孔子整理古代文化典籍有助于文化发展,但是与“开其新统”不符,排除D项。故选C项。

6.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】战国百家的代表及其主张、孟子、荀子与儒家、墨子与墨家

【详解】根据题干信息“不信仁贤,则国空虚”的意思是不信任有仁德有才干的人,国家便会空虚无人;“故官无常贵,而民无终贱。有能则举之,无能则下之”意思是做官的不会永远富贵,而民众也不会永远贫贱,对有才能的人就举荐他们,对没有才能的人就撤下来。可知,二人都主张重用人才,D项正确;“无为而治”是道家的政治理念,主张统治者不进行过多的干预和强制,让事物自然发展,材料没有涉及,排除A项;“仁政”治国,主张统治者应以“仁爱”为核心治理国家,强调道德教化、民生关怀和社会和谐,与题干内容主张重用人才没有联系,排除B项;“兼爱”“非攻”,主张无差别的博爱(兼爱)和反对不义战争(非攻),与题干内容主张重用人才没有联系,排除C项。故选D项。

7.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】孔子和儒家学说、孟子、荀子与儒家

【详解】据所学可知,“百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足”强调百姓经济富足是君主统治的基础,体现了“民富”与“国治”的因果关系;“仁政于民”主张统治者施行仁爱之政,“得乎丘民而为天子”则指出君主统治的合法性源于百姓支持,进一步突显了“民本”思想。孔子和孟子的言论均围绕百姓福祉与统治稳固的关系展开,直接体现“以民为本”的核心主张,A项正确;礼法并用为荀子思想,主张礼法结合,与题干中强调百姓经济地位的论述无关,排除B项;无为而治属于道家主张,强调顺应自然、减少干预,与儒家积极入世、关注民生的立场矛盾,排除C项;儒家虽重视教化,但题干更侧重百姓物质基础与政治稳定的关系,而非直接教化手段,排除D项。故选A项。

8.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】孔子和儒家学说、孟子、荀子与儒家、墨子与墨家、韩非与法家

【详解】据材料“礼乐征伐自天子出”可知,孔子主张 天子权威,有统一的意味;荀子 “四海之内若一家” 表达了天下一家的统一观念;墨子 “尚同” 主张上下一心,实现统一;韩非子 “事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效” 强调中央集权,也是统一的理念。这些都反映出统一成为当时人们的共识 ,D项正确;材料中仅呈现了诸子各自的主张,未体现出百家思想相互交融的内容,排除A项;题干中孔子、荀子、墨子的主张未涉及君主制相关内容,不能得出君主制成为时代潮流的结论,排除B项;材料只是分别阐述了诸子的观点,没有体现出百家思想相互驳斥的情况,排除C项。故选D项。

9.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】百家争鸣的影响

【详解】题目描述的是战国时期齐国设立的稷下学宫,其特点是广纳儒、道、法等各家学者,自由辩论,形成了“百家争鸣”的局面,确实推动了思想学术的繁荣,C项正确;稷下学宫的主要功能是学术交流,而非政治斗争。战国时期奴隶主贵族势力已逐渐衰落,相关性较弱,排除A项;私学的兴盛始于春秋时期的孔子(儒家)和墨子(墨家),稷下学宫是战国时期官办的学术机构,并非私学,排除B项;儒学正统地位的确立是在汉武帝“尊崇儒术”之后(西汉时期),战国时期儒学只是百家之一,并未取得正统地位。排除D项。故选C项。

二、综合题

10.【答案】(1)历史信息:春秋战国时期已经开始使用铁犁牛耕。

(2)“他”:齐桓公;

原因:任用贤能;改革内政;发展生产;整顿军队

(3)“依法治国”:法家学派,韩非子;

“以德治国”:儒家学派,孔子

(4)建议:敢于创新;重视人才的选拔和任用;法治与德治相结合。

【难度】0.65

【知识点】齐桓公称霸、农业的迅速发展、孔子和儒家学说、韩非与法家

【详解】(1)历史信息:根据材料和所学知识可知,材料一左边的图展示了春秋战国时期的一些农具,包括耒、耜、锄、铲等。这表明当时农业生产工具已经有了一定的发展和多样化,反映了农业生产力的进步。铁农具的使用逐渐推广,提高了农业生产效率,为社会经济的发展奠定了基础,也促使了井田制的瓦解和封建土地私有制的逐渐确立。材料一右边的图是战国时期的青铜器牛尊。牛尊的造型生动,反映了当时牛耕技术在农业生产中的应用。牛耕的推广,进一步提高了农业生产力,使更多的土地得到开垦,促进了农业的发展,同时也推动了手工业和商业的繁荣,是春秋战国时期社会大变革在农业生产领域的重要体现。

(2)“他”:根据材料“他当政以后,任用政治家管仲为相,改革内政,发展生产,整顿军队,使齐国国力更加强盛。他成为了春秋时期的第一位霸主”和所学知识可知,材料二中的“他”是齐桓公。齐桓公任用管仲为相,积极改革内政,发展生产;同时改革军制,组建强大的军队,以“尊天子,攘四夷”为旗号,通过葵丘会盟成为首霸。

原因:根据材料“他当政以后,任用政治家管仲为相,改革内政,发展生产,整顿军队”和所学知识可知,齐桓公任用管仲为相,管仲是一位杰出的政治家,他的改革措施对齐国的强盛起到了关键作用;管仲对齐国的内政进行了改革,包括整顿行政机构、发展经济等,通过改革,整顿了齐国的政治秩序,提高了行政效率,使国家治理更加有序;齐桓公通过发展农业生产和手工业,增强了国家的经济实力;同时,加强军事力量,提高了国家的防御和进攻能力,使齐国在诸侯争霸中具备了强大的军事保障。

(3)“依法治国”:根据所学知识可知,法家主张以法治国,强调法律的权威性和公正性,通过严格的法律制度来治理国家,维护社会秩序。法家的代表人物有韩非子,他主张建立君主专制中央集权的国家,以法治国,法、术、势相结合。

“依法治国”:根据所学知识可知,儒家强调道德的教化作用,主张统治者要实行仁政,以道德来感化民众,通过道德规范和礼仪制度来维护社会秩序和人际关系。儒家的代表人物有孔子,他提出 “仁” 的学说,主张 “仁者爱人”,强调个人的道德修养和社会责任;还有孟子,主张 “仁政”,民贵君轻等思想。

(4)建议:本题为开放性试题,答案言之成理即可。根据材料和所学知识可知,国家改革和发展要勇于创新,根据时代发展的需求和国家的实际情况,不断推进制度、经济、文化等方面的改革,就像春秋战国时期各国纷纷进行变法图强一样,通过改革破除旧有的束缚,激发国家的发展活力。要重视人才的选拔和任用,如同齐桓公任用管仲一样,优秀的人才能够为改革提供智慧和力量,引领改革的方向,推动改革措施的有效实施。要注重法治与德治相结合,既要建立健全的法律制度,保障社会的公平正义和秩序稳定,又要加强道德建设,弘扬正能量,提高国民的道德素质,使法治和德治相互促进,共同推动国家的和谐发展。若其他角度也言之成理也可。

学习目标:

1.了解老子及其思想主张,知道孔子的思想主张及其教育成就。(史料实证)

2.知道各学派代表人物及其思想主张,培养社会责任感。(史料实证、家国情怀)

3.理解百家争鸣的背景及其历史影响,认识社会变革与思想发展的关系。(历史解释、唯物史观)

重难点:

1.重点:孔子和儒家学说。

2.难点:理解百家争鸣局面出现的原因及其影响。

知识梳理:

一、概况

时期 学派 姓名 著作 主要思想 启示

春秋时期 道家 老子 《老子》,又称《道德经》 1.人应顺应自然; 2.事物都有其对立面,对立双方可以互相转化; 3.主张无为而治 辩证地看待问题

儒家 孔子 《论语》 1.政治思想:①核心思想是仁;②仁者爱人,即要有爱心和同情心;③主张实行德政,反对苛政 2.教育思想:①创办私学,主张有教无类;②因材施教、温故而知新 ①以人为本,构建和谐社会②尊重教学

战国时期 墨家 墨子 《墨子》 ①主张兼爱非攻 ②主张选贤能的人治理国家 ③反对奢侈,提倡节俭 ①构建和谐社会②反对侵略战争③勤俭治国

儒家 孟子 《孟子》 ①主张实行仁政,提出民贵君轻的思想 ②反对一切非正义的战争 构建和谐社会

荀子 《荀子》 主张实行礼治,提倡礼法并用;明确尊卑等级,维系社会秩序

道家 庄子 《庄子》 ①治国要顺其自然和民心②人生应追求精神自由,保持独立的人格 积极地看待和面对问题

法家 韩非 《韩非子》 ①依法治国,树立君主权威 ②建立中央集权专制统治 积极改革和勇于创新

兵家 孙武 《孙子兵法》 知己知彼,百战不殆

二、影响:促进了思想文化的繁荣,成为我国古代第一次思想文化发展的高峰,为古代思想文化的发展奠定了基础,对后世产生了十分重要而深远的影响。

★孔子在我国历史上的地位:孔子的儒家学说后来成为我国封建社会的统治思想,对古代政治与文化的发展有非常重要意义;他提出的一些道德规范对我国社会发展具有深远影响。

★战国时期,哪一学派的主张最受当时各诸侯国国君欢迎?法家。

练习巩固:

一、选择题

1.“先秦诸子皆为忧世之乱而思以拯济之,故其学术皆应时而生。”胡适此言意在强调百家争鸣( )

A.是时代发展产物 B.因学派争鸣迸发

C.催思想百花齐放 D.对后世影响深远

2.战国时期是社会大动荡的时期,也是学术思想非常活跃的时期,各种学说蓬勃兴起。当时,各家学派的代表人物聚众讲学、研讨学术、著书立说。他们提出各种政治主张和治国方略,希望用自己的学说解决社会问题。材料叙述了百家争鸣的( )

A.背景 B.经过 C.结果 D.作用

3.春秋战国时期是中国古代政治思想发展的重要时期,请为下面思想家的主张确定一个研究主题( )

老子 治大国,若烹小鲜。

孔子 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之

墨子 故古者圣王之为政,列德而尚贤。

A.人才标准 B.教育思想 C.自然规律 D.治国理念

4.《哪吒之魔童闹海》中代表火(阳)的哪吒和代表水(阴)的敖丙,两者呈现出“事物都存在着对立面”的哲学观,丰富了影片内涵,为此观点提供理论支撑的是( )

A.儒家学派 B.道家学派 C.墨家学派 D.法家学派

5.钱穆在《孔子传·序言》中写道:“在孔子以后,中国历史文化又复有两千五百年以上之演进,而孔子开其新统。”“开其新统”主要指孔子( )

A.推动当时社会转型 B.推动变法运动发展

C.开创儒家思想体系 D.整理古代文化典籍

6.孟子说:“不信仁贤,则国空虚”。墨子认为:“故官无常贵,而民无终贱。有能则举之,无能则下之”。据此可知,二人都主张( )

A.“无为而治” B.“仁政”治国 C.“兼爱”“非攻” D.重用人才

7.孔子认为“百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足”,孟子提出“仁政于民”“得乎丘民而为天子”的主张。这反映儒家在政治上主张( )

A.以民为本 B.礼法并用 C.无为而治 D.教化民众

8.孔子主张“礼乐征伐自天子出”;荀子提出“四海之内若一家”;墨子在“尚贤”的基础上提出“尚同”;韩非子提出“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”,这反映了( )

A.百家思想相互交融 B.君主制成为时代潮流

C.百家思想相互驳斥 D.统一成为人们的共识

9.战国时期,齐国设立的稷下学宫,广纳儒、道、法等各家学者,允许他们自由讲学、著书论辩。稷下学宫的设立( )

A.打击了奴隶主贵族势力 B.开创了私学兴盛的局面

C.促进了思想学术的繁荣 D.确立了儒学的正统地位

二、综合题

10.春秋战国是一个割据征战的时期,也是历史大变革时期。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

(1)从材料一的两幅图中你能获取哪些历史信息?

材料二 他当政以后,任用政治家管仲为相,改革内政,发展生产,整顿军队,使齐国国力更加强盛。他成为了春秋时期的第一位霸主。

(2)材料二中的“他”是谁?依据材料归纳出他首先称霸的原因。

材料三 ……现代国家固然需要强调依法治国,但也要强调以德治国。法治与德治必须结合。法可厚德,德可固法……只有坚持德治和法治统一,自律和他律并重,社会才能稳定有序。

——《中国传统德治思想的现代选择》

(3)材料三中提及两种治国理念,请结合所学知识指出“依法治国”“以德治国”分别对应了战国时期哪家学派的政治主张?各自学派的代表人物分别是谁?

(4)综合上述材料,对于国家改革和发展你有什么建议?

答案解析:

一、选择题

1.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】百家争鸣的背景

【详解】根据题干“先秦诸子皆为忧世之乱而思有以拯救之,故其学术皆应时而生”可知,先秦诸子百家都是因为担忧当时社会的动乱,希望通过学术思想来拯救社会。因此,胡适意在强调先秦诸子的学术思想是针对当时社会动乱而提出的救世方案,即学术的产生是时代需求的产物,A项正确;题干未提及学派之间的互相激发,而是侧重时代背景的催生作用,排除B项;题干强调学术产生的背景(“应时而生”),而非结果(“百花齐放”),排除C项;题干讨论的是百家争鸣的起源,而非对后世影响,排除D项。故选A项。

2.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】百家争鸣的背景

【详解】据题干“他们提出各种政治主张和治国方略,希望用自己的学说解决社会问题。”可知,材料描述了战国时期的社会环境(社会大动荡、学术思想活跃)、各学派的活动(聚众讲学、著书立说)及其目的(提出政治主张和治国方略以解决社会问题)。这些内容属于百家争鸣产生的背景,即当时的社会条件、思想氛围和学派兴起的原因,A项正确;题干未涉及各学派聚众讲学、研讨学术、著书立说的具体过程,排除B项; 题干未涉及百家争鸣的最终影响或结局(如思想融合、学派衰落等),排除C项;题干未讨论百家争鸣对后世或当时社会的实际影响,排除D项。故选A项。

3.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】孔子和儒家学说、老子和《道德经》、墨子与墨家

【详解】根据材料“老子的治大国,若烹小鲜”、“孔子的为政以德”“墨子的故古者圣王之为政,列德而尚贤”可以得出,这些观点都是不同学派的人物关于治国理念问题提出的不同观点,所以材料研究的主题是治国理念,D项正确;材料涉及的是治国理念的不同,没有涉及选拔人才的标准,排除A项;孔子曾经提出了一系列教育思想,但材料没有涉及,排除B项;老子强调重视自然规律,但与材料无关,排除C项。故选D项。

4.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】老子和《道德经》

【详解】根据材料“事物都存在着对立面”和结合所学知识,道家的老子认为世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的,体现辩证法思想,符合题意,B项正确;儒家学派主张“仁”等思想,墨家学派主张“兼爱非攻”思想,法家学派主张“以法治国”等思想,均与题意要求的对立统一无关,排除ACD项。故选B项。

5.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】孔子和儒家学说

【详解】依据材料“在孔子以后,中国历史文化又复有两千五百年以上之演进,而孔子开其新统。”结合所学知识可知,孔子是儒家学派的创始人,开出了儒家思想体系,对后世文化产生深远影响,C项正确;钱穆强调孔子开其新统是指开创了儒家思想体系,并且在之后的历史发展进程中影响深远,无法体现推动当时社会转型的理论,排除A项;春秋战国时期生产力水平的发展,促进新兴地主阶级的兴起,推动变法运动发展,排除B项;孔子整理古代文化典籍有助于文化发展,但是与“开其新统”不符,排除D项。故选C项。

6.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】战国百家的代表及其主张、孟子、荀子与儒家、墨子与墨家

【详解】根据题干信息“不信仁贤,则国空虚”的意思是不信任有仁德有才干的人,国家便会空虚无人;“故官无常贵,而民无终贱。有能则举之,无能则下之”意思是做官的不会永远富贵,而民众也不会永远贫贱,对有才能的人就举荐他们,对没有才能的人就撤下来。可知,二人都主张重用人才,D项正确;“无为而治”是道家的政治理念,主张统治者不进行过多的干预和强制,让事物自然发展,材料没有涉及,排除A项;“仁政”治国,主张统治者应以“仁爱”为核心治理国家,强调道德教化、民生关怀和社会和谐,与题干内容主张重用人才没有联系,排除B项;“兼爱”“非攻”,主张无差别的博爱(兼爱)和反对不义战争(非攻),与题干内容主张重用人才没有联系,排除C项。故选D项。

7.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】孔子和儒家学说、孟子、荀子与儒家

【详解】据所学可知,“百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足”强调百姓经济富足是君主统治的基础,体现了“民富”与“国治”的因果关系;“仁政于民”主张统治者施行仁爱之政,“得乎丘民而为天子”则指出君主统治的合法性源于百姓支持,进一步突显了“民本”思想。孔子和孟子的言论均围绕百姓福祉与统治稳固的关系展开,直接体现“以民为本”的核心主张,A项正确;礼法并用为荀子思想,主张礼法结合,与题干中强调百姓经济地位的论述无关,排除B项;无为而治属于道家主张,强调顺应自然、减少干预,与儒家积极入世、关注民生的立场矛盾,排除C项;儒家虽重视教化,但题干更侧重百姓物质基础与政治稳定的关系,而非直接教化手段,排除D项。故选A项。

8.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】孔子和儒家学说、孟子、荀子与儒家、墨子与墨家、韩非与法家

【详解】据材料“礼乐征伐自天子出”可知,孔子主张 天子权威,有统一的意味;荀子 “四海之内若一家” 表达了天下一家的统一观念;墨子 “尚同” 主张上下一心,实现统一;韩非子 “事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效” 强调中央集权,也是统一的理念。这些都反映出统一成为当时人们的共识 ,D项正确;材料中仅呈现了诸子各自的主张,未体现出百家思想相互交融的内容,排除A项;题干中孔子、荀子、墨子的主张未涉及君主制相关内容,不能得出君主制成为时代潮流的结论,排除B项;材料只是分别阐述了诸子的观点,没有体现出百家思想相互驳斥的情况,排除C项。故选D项。

9.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】百家争鸣的影响

【详解】题目描述的是战国时期齐国设立的稷下学宫,其特点是广纳儒、道、法等各家学者,自由辩论,形成了“百家争鸣”的局面,确实推动了思想学术的繁荣,C项正确;稷下学宫的主要功能是学术交流,而非政治斗争。战国时期奴隶主贵族势力已逐渐衰落,相关性较弱,排除A项;私学的兴盛始于春秋时期的孔子(儒家)和墨子(墨家),稷下学宫是战国时期官办的学术机构,并非私学,排除B项;儒学正统地位的确立是在汉武帝“尊崇儒术”之后(西汉时期),战国时期儒学只是百家之一,并未取得正统地位。排除D项。故选C项。

二、综合题

10.【答案】(1)历史信息:春秋战国时期已经开始使用铁犁牛耕。

(2)“他”:齐桓公;

原因:任用贤能;改革内政;发展生产;整顿军队

(3)“依法治国”:法家学派,韩非子;

“以德治国”:儒家学派,孔子

(4)建议:敢于创新;重视人才的选拔和任用;法治与德治相结合。

【难度】0.65

【知识点】齐桓公称霸、农业的迅速发展、孔子和儒家学说、韩非与法家

【详解】(1)历史信息:根据材料和所学知识可知,材料一左边的图展示了春秋战国时期的一些农具,包括耒、耜、锄、铲等。这表明当时农业生产工具已经有了一定的发展和多样化,反映了农业生产力的进步。铁农具的使用逐渐推广,提高了农业生产效率,为社会经济的发展奠定了基础,也促使了井田制的瓦解和封建土地私有制的逐渐确立。材料一右边的图是战国时期的青铜器牛尊。牛尊的造型生动,反映了当时牛耕技术在农业生产中的应用。牛耕的推广,进一步提高了农业生产力,使更多的土地得到开垦,促进了农业的发展,同时也推动了手工业和商业的繁荣,是春秋战国时期社会大变革在农业生产领域的重要体现。

(2)“他”:根据材料“他当政以后,任用政治家管仲为相,改革内政,发展生产,整顿军队,使齐国国力更加强盛。他成为了春秋时期的第一位霸主”和所学知识可知,材料二中的“他”是齐桓公。齐桓公任用管仲为相,积极改革内政,发展生产;同时改革军制,组建强大的军队,以“尊天子,攘四夷”为旗号,通过葵丘会盟成为首霸。

原因:根据材料“他当政以后,任用政治家管仲为相,改革内政,发展生产,整顿军队”和所学知识可知,齐桓公任用管仲为相,管仲是一位杰出的政治家,他的改革措施对齐国的强盛起到了关键作用;管仲对齐国的内政进行了改革,包括整顿行政机构、发展经济等,通过改革,整顿了齐国的政治秩序,提高了行政效率,使国家治理更加有序;齐桓公通过发展农业生产和手工业,增强了国家的经济实力;同时,加强军事力量,提高了国家的防御和进攻能力,使齐国在诸侯争霸中具备了强大的军事保障。

(3)“依法治国”:根据所学知识可知,法家主张以法治国,强调法律的权威性和公正性,通过严格的法律制度来治理国家,维护社会秩序。法家的代表人物有韩非子,他主张建立君主专制中央集权的国家,以法治国,法、术、势相结合。

“依法治国”:根据所学知识可知,儒家强调道德的教化作用,主张统治者要实行仁政,以道德来感化民众,通过道德规范和礼仪制度来维护社会秩序和人际关系。儒家的代表人物有孔子,他提出 “仁” 的学说,主张 “仁者爱人”,强调个人的道德修养和社会责任;还有孟子,主张 “仁政”,民贵君轻等思想。

(4)建议:本题为开放性试题,答案言之成理即可。根据材料和所学知识可知,国家改革和发展要勇于创新,根据时代发展的需求和国家的实际情况,不断推进制度、经济、文化等方面的改革,就像春秋战国时期各国纷纷进行变法图强一样,通过改革破除旧有的束缚,激发国家的发展活力。要重视人才的选拔和任用,如同齐桓公任用管仲一样,优秀的人才能够为改革提供智慧和力量,引领改革的方向,推动改革措施的有效实施。要注重法治与德治相结合,既要建立健全的法律制度,保障社会的公平正义和秩序稳定,又要加强道德建设,弘扬正能量,提高国民的道德素质,使法治和德治相互促进,共同推动国家的和谐发展。若其他角度也言之成理也可。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史