第8课 夏商周时期的科技与文化 导学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 第8课 夏商周时期的科技与文化 导学案(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第8课 夏商周时期的科技与文化

学习目标:

1.通过研读史料、阅读教材,了解我国夏商周时期天文、历法和医学成就,感受古代劳动人民的智慧和创造力。(唯物史观)

2.通过研读史料、了解夏、商、西周的青铜制造业的基本史实和特点和甲骨文的发现、造字特点和影响(史料实证、历史解释)

3.通过朗诵,讲故事,了解《诗经》和“楚辞”先秦时期的文学成就。(史料实证)

4.初步认识、理解夏、商、西周时期高度发达的文明,明确中华民族文明源远流长、一脉相承的强大生命力,增强学生的民族自豪感和民族自信心。(家国情怀)

重难点:

1.重点:青铜器的高超工艺、先秦时期的天文、历法及中医成就。

2.难点:甲骨文的造字方法。

知识梳理:

一、天文、历法和医学

1.天文:商朝甲骨文里有许多日食、月食的记载;《诗经》中记载了公元前776年9月6日发生的日食,这是传世文献中我国历史上第一次有确切日期的日食记录;《春秋》中记载了公元前613年一颗彗星扫过北斗,有研究认为,这颗彗星就是著名的哈雷彗星。

2.历法:夏朝时可能有了历法;商朝时历法逐渐完备,甲骨文中已经开始出现干支纪日;战国时期,人们把一年分为二十四节气。

3.医学:传说中神农尝百草;战国时期,名医扁鹊发明望、闻、问、切“四诊法”,一直被中医沿用;战国时期出现的《黄帝内经》总结当时的医学经验,讲述了人体内脏部位和血脉循行情况,介绍了针灸、按摩等治疗方法,是一部重要的中医理论著作。

二、甲骨文与青铜器

★1.甲骨文

(1)含义:商周时期刻写在龟甲和牛羊等兽骨上的文字。(注意:非文字符号)

(2)特点:记载内容丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等。

(3)意义:甲骨文已经具备了汉字的基本结构,是汉字发展的重要阶段,也是是我国已发现的古代文字年代最早、体系较为完整的成熟文字;甲骨文也证明了我国有文字可考的历史从商朝开始。

2.青铜器

(1)特点:青铜铸造业由国家掌控,规模宏大,组织严密,分工细密,制作工艺高超;青铜器数量增多,种类逐渐丰富,主要用于祭祀及军事等方面,成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征。

(2)商朝晚期开始,钟、鼎等青铜器上铸刻有文字,称为“金文”,西周时期,青铜器上文字的数量明显增加,金文内容主要涉及祭祀典礼、军事行动、法律诉讼等方面。

(3)三星堆遗址(四川广汉):出土了金仗、青铜树、青铜面具和青铜人像等,向人们展现了夏商时期丰富多彩的古蜀文明;三星堆遗址还出土了中原夏商王朝系统的玉礼器和青铜器,表明它与中原王朝具有密切关系。

三、《诗经》和“楚辞”

1.《诗经》:我国现存第一部诗歌总集,由孔子整理;分为“风”“雅”“颂”三部分;关注现实;保存了丰富的先秦史料。

2.“楚辞”:战国时期,楚国的屈原等人吸收民歌精华,采用楚国方言,用浓郁的情感和丰富的想象,创作出的新诗体;代表作《离骚》,充分表达了对祖国和人民的热爱,是千古传诵的抒情长诗。

★《诗经》和“楚辞”是我国古典诗歌的两大源头,对后世诗歌创作影响深远。

练习巩固:

一、选择题

1.下列图片共同体现了古代中原人民具有( )

A.扎实的农耕知识 B.朴素的天文学智慧

C.丰富的手工业技术 D.高超的建筑工艺

2.“芒种收新麦,夏至快犁田……立秋种白菜,处暑摘新棉。白露要打枣,秋分种麦田。寒露收割罢,霜降把地翻”。这反映了二十四节气能够( )

A.提升耕种技术 B.丰富民俗活动 C.指导农业生产 D.反映气候变化

3.《黄帝内经》为中国医哲基石,文化之源,其中“恬淡虚无,真气从之;精神内守,病安从来”,并提出“澄心息虑”“独立守神”的做法,这体现的疫病防治理念是( )

A.依靠药物治疗 B.改善居住环境 C.采取隔离措施 D.调节自身精神

4.该典籍是我国现存最全面的总结秦汉以前医学成就的医学著作,它为我国传统医学的理论体系奠定了基础,成为以后中医理论的基本法则。该典籍是( )

A.《道德经》 B.《春秋》 C.《战国策》 D.《黄帝内经》

5.2012年,四川省出土了近千枚竹简,命名为“天回医简”。经专家学者论证,竹简中的“敝昔”就是传说中的扁鹊,而“天回医简”极有可能就是《史记》里面记载的失传了两千多年的扁鹊医书。由此可见( )

A.传说故事就是真实历史 B.文物与文献可相互印证

C.文献记录更具有真实性 D.文物与文献同时代出现

6.考古学家据图1与图2所示文物推测,商王朝与北方族群曾有过战争冲突,妇好作为军事将领参与战争。在这里,考古学家注重的是( )

图1 殷墟甲骨上“妇好征伐□方”的记载 图2 妇好墓中出土的带有北方族群风格的环首刀

A.史料的真伪辨别 B.史料的广泛搜集

C.史料的分类整理 D.史料的相互印证

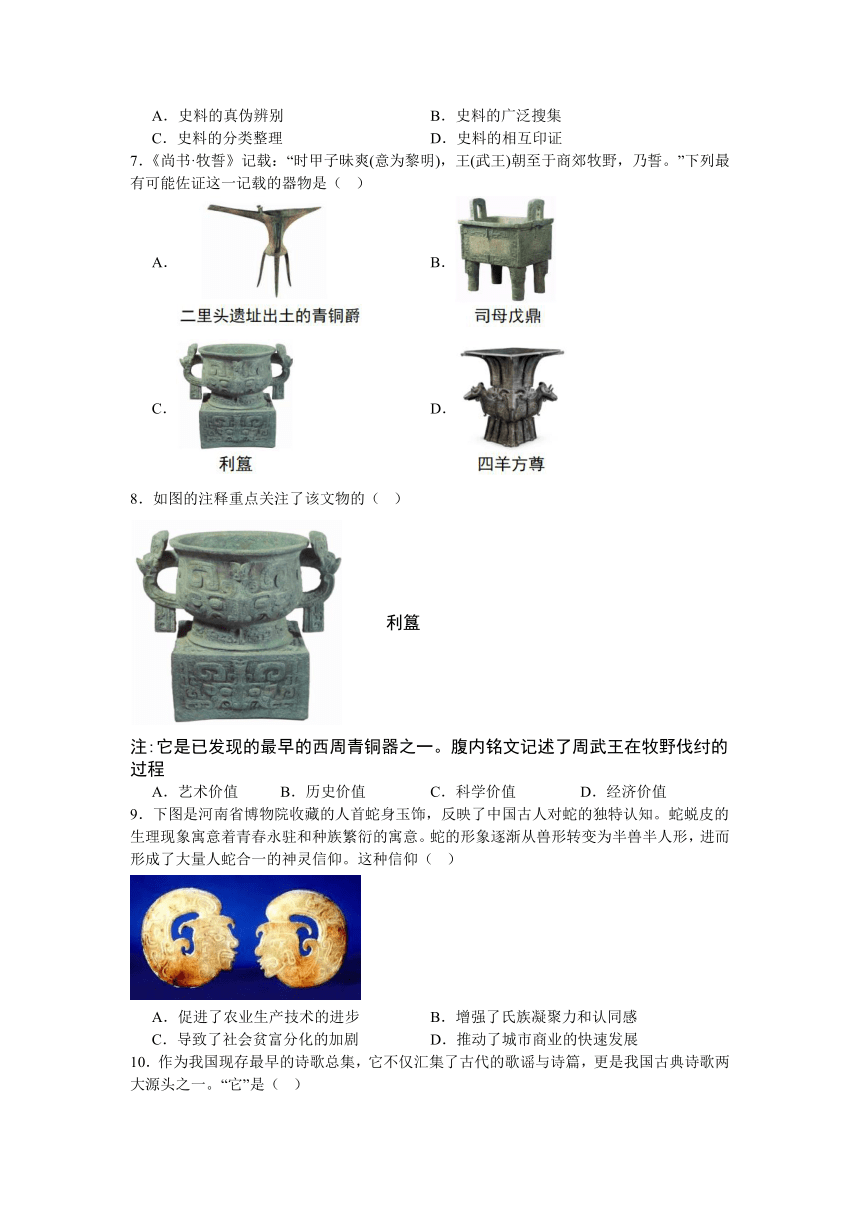

7.《尚书·牧誓》记载:“时甲子昧爽(意为黎明),王(武王)朝至于商郊牧野,乃誓。”下列最有可能佐证这一记载的器物是( )

A. B.

C. D.

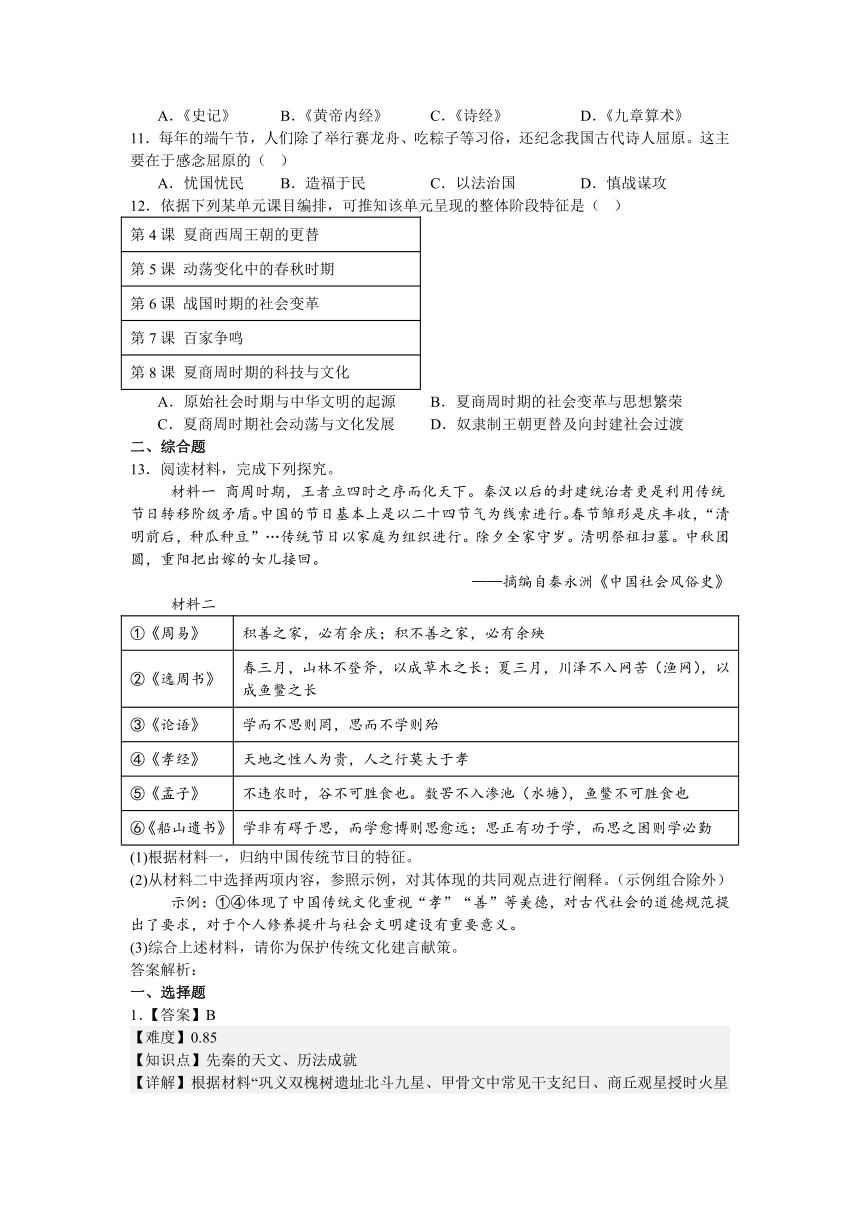

8.如图的注释重点关注了该文物的( )

利簋

注:它是已发现的最早的西周青铜器之一。腹内铭文记述了周武王在牧野伐纣的过程

A.艺术价值 B.历史价值 C.科学价值 D.经济价值

9.下图是河南省博物院收藏的人首蛇身玉饰,反映了中国古人对蛇的独特认知。蛇蜕皮的生理现象寓意着青春永驻和种族繁衍的寓意。蛇的形象逐渐从兽形转变为半兽半人形,进而形成了大量人蛇合一的神灵信仰。这种信仰( )

A.促进了农业生产技术的进步 B.增强了氏族凝聚力和认同感

C.导致了社会贫富分化的加剧 D.推动了城市商业的快速发展

10.作为我国现存最早的诗歌总集,它不仅汇集了古代的歌谣与诗篇,更是我国古典诗歌两大源头之一。“它”是( )

A.《史记》 B.《黄帝内经》 C.《诗经》 D.《九章算术》

11.每年的端午节,人们除了举行赛龙舟、吃粽子等习俗,还纪念我国古代诗人屈原。这主要在于感念屈原的( )

A.忧国忧民 B.造福于民 C.以法治国 D.慎战谋攻

12.依据下列某单元课目编排,可推知该单元呈现的整体阶段特征是( )

第4课 夏商西周王朝的更替

第5课 动荡变化中的春秋时期

第6课 战国时期的社会变革

第7课 百家争鸣

第8课 夏商周时期的科技与文化

A.原始社会时期与中华文明的起源 B.夏商周时期的社会变革与思想繁荣

C.夏商周时期社会动荡与文化发展 D.奴隶制王朝更替及向封建社会过渡

二、综合题

13.阅读材料,完成下列探究。

材料一 商周时期,王者立四时之序而化天下。秦汉以后的封建统治者更是利用传统节日转移阶级矛盾。中国的节日基本上是以二十四节气为线索进行。春节雏形是庆丰收,“清明前后,种瓜种豆”…传统节日以家庭为组织进行。除夕全家守岁。清明祭祖扫墓。中秋团圆,重阳把出嫁的女儿接回。

——摘编自秦永洲《中国社会风俗史》

材料二

①《周易》 积善之家,必有余庆;积不善之家,必有余殃

②《逸周书》 春三月,山林不登斧,以成草木之长;夏三月,川泽不入网苦(渔网),以成鱼鳖之长

③《论语》 学而不思则罔,思而不学则殆

④《孝经》 天地之性人为贵,人之行莫大于孝

⑤《孟子》 不违农时,谷不可胜食也。数罟不入渗池(水塘),鱼鳖不可胜食也

⑥《船山遗书》 学非有碍于思,而学愈博则思愈远;思正有功于学,而思之困则学必勤

(1)根据材料一,归纳中国传统节日的特征。

(2)从材料二中选择两项内容,参照示例,对其体现的共同观点进行阐释。(示例组合除外)

示例:①④体现了中国传统文化重视“孝”“善”等美德,对古代社会的道德规范提出了要求,对于个人修养提升与社会文明建设有重要意义。

(3)综合上述材料,请你为保护传统文化建言献策。

答案解析:

一、选择题

1.【答案】B

【难度】0.85

【知识点】先秦的天文、历法成就

【详解】根据材料“巩义双槐树遗址北斗九星、甲骨文中常见干支纪日、商丘观星授时火星台(阙伯台)遗址”可知,材料明确提到了北斗九星、干支纪日和观星授时火星台,这些都是古代天文学观察和应用的实例。北斗九星是古代导航和天文观测的重要工具,干支纪日则是一种基于天文现象的时间记录方式,而观星授时火星台则直接与天文观测和农业生产的时间安排有关。这些都体现了古代中原人民在天文学方面的朴素智慧,B项正确;材料主要是关于天文观测等内容,而非直接体现农业上的农耕,排除A项;材料主要是关于天文观测等内容,并没有提及与手工业技术相关的内容,与制造无关,排除C项;材料中提到的内容主要是关于天文学观测和应用的,甲骨文中常见干支纪日与建筑工艺没有直接联系,排除D项。故选B项。

2.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】先秦的天文、历法成就

【详解】据题干 “芒种收新麦,夏至快犁田……立秋种白菜,处暑摘新棉。白露要打枣,秋分种麦田。寒露收割罢,霜降把地翻” 这些谚语,结合所学知识可知,二十四节气的相关谚语明确指出了在不同节气对应的农业生产活动,这对农业生产起到了很好的指导作用,C项正确;题干主要体现的是节气对农业生产的指导,不是关于耕种技术方面的内容,排除A项;题干是在不同节气对应的农业生产活动,与民俗活动无关,排除B项;题干主要体现的是节气对农业生产的指导,题干没有涉及气候变化,排除D项。故选C项。

3.【答案】D

【难度】0.85

【知识点】先秦的医学成就

【详解】据题干信息和所学知识可知,引文中的“恬淡虚无”“精神内守”“澄心息虑”均强调通过调节心理状态、保持内心平和来预防疾病,符合《黄帝内经》“治神为本”的防治理念,D项正确;《黄帝内经》虽包含药物理论,但题目引文强调“精神内守”“澄心息虑”,未提及药物,其核心理念是“治未病”,主张通过内在调节而非依赖药物,排除A项;中医重视环境对健康的影响,但引文中的“恬淡虚无”“独立守神”指向心理状态,而非外部环境,排除B项;隔离属现代防疫手段,《黄帝内经》未涉及此类内容,且引文强调内在精神修养,排除C项。故选D项。

4.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】先秦的医学成就

【详解】据题干“该典籍是我国现存最全面的总结秦汉以前医学成就的医学著作,它为我国传统医学的理论体系奠定了基础,成为以后中医理论的基本法则。”并结合所学知识可知,《黄帝内经》是我国现存最早的一部医学典籍,全面总结了秦汉以前的医学成就,为我国传统医学的理论体系奠定了基础,成为以后中医理论的基本法则,D项正确《道德经》:道家经典,主要讲述哲学思想,与医学无关,排除A项;《春秋》是儒家经典,记载春秋时期的历史,非医学著作,排除B项;《战国策》记录战国时期策士的言行,属于历史文献,与医学无关,排除C项。故选D项。

5.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】先秦的医学成就

【详解】据题干“天回医简,经专家学者论证,竹简中的‘敝昔’就是传说中的扁鹊,极有可能就是《史记》里面记载的失传了两千多年的扁鹊医书”和所学知识可知,“天回医简”这一文物与《史记》中关于扁鹊医书的文献记载相互关联,体现了文物与文献之间的相互印证关系,B项正确;虽然“天回医简”与扁鹊传说有关,但仅这一个例子不能就此认定所有传说故事都是真实历史,传说往往包含想象等成分,排除A项;题干只是通过文物和文献的关联来说明问题,并没有对文献记录和其他方式的真实性进行比较,不能得出文献记录更具真实性的结论,排除C项;题干说明文物与文献之间存在关联,能够相互补充和验证,并没有提及文物(“天回医简”)与文献(《史记》)是同时代出现的相关内容,排除D项。故选B项。

6.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】青铜器 、甲骨文

【详解】据题干材料“图1”甲骨文的记载可知,商朝时期,妇好曾率兵与北方民族发生过战争,而题干材料“图2”出土的带有北方族群风格的环首刀与“图1”的记载相符,由此可知题干史料之间相互印证,D项正确;题干所示文物体现的是史料的相互印证,而不是史料的真伪辨别,排除A项;题干所示文物体现的是史料的相互印证,没有涉及史料的搜集和分类,排除BC项。故选D项。

7.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】青铜器

【详解】根据题干“王(武王)朝至于商郊牧野,乃誓”的信息,结合所学可知,利簋是西周早期的青铜器,其铭文记载了周武王在甲子日击败商纣王的历史事件,与《尚书·牧誓》的记载高度吻合,C项正确;二里头文化属于夏文化,与周武王无关。排除A项;司母戊鼎是商代晚期的青铜器,与周武王无关,排除B项;四羊方尊是商代晚期的青铜器,与周武王无关,排除D项。故选C项。

8.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】青铜器

【详解】根据材料分析可知,材料中的文物铭文中记载了牧野之战的内容,因此具有一定的史学价值,B项正确;材料强调铭文内容的史料价值,不是强调文物本身艺术价值,艺术价值主要体现在形制、花纹等方面,排除A项;科学价值主要体现在制作工艺上,与材料无关,排除C项;青铜器本身主要是礼器和兵器,并不具有经济价值,排除D项。故选B项。

9.【答案】B

【难度】0.85

【知识点】三星堆、陶瓷与玉器

【详解】据题干“蛇蜕皮的生理现象寓意着青春永驻和种族繁衍的寓意。蛇的形象逐渐从兽形转变为半兽半人形,进而形成了大量人蛇合一的神灵信仰”可知,古代社会中对于蛇的崇拜,常常将其视作图腾或祖先神,表现出人蛇合一的信仰。这种信仰能够使同一氏族或部落的人产生共同的崇拜对象,从而增进内部的凝聚力和认同感,B项正确;农业生产技术的进步体现在生产工具和耕作方式的发展,与题干人蛇合一的神灵信仰无关,排除A项;社会贫富分化的加剧的原因是私有制的出现,社会地位和权力的差异等因素,与题干人蛇合一的神灵信仰无关,排除C项;推动了城市商业的快速发展的因素包括农业与手工业的发展、货币与金融的发展、政府政策等,与题干人蛇合一的神灵信仰无关,排除D项。故选B项。

10.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】《诗经》

【详解】据题干“作为我国现存最早的诗歌总集,它不仅汇集了古代的歌谣与诗篇,更是我国古典诗歌两大源头之一”和所学知识可知,《诗经》是中国现存的第一部诗歌总集,是中国古典诗歌的两大源头之一。《诗经》收集了西周初年至春秋中叶的诗歌,共311篇,保存了丰富的先秦史料,反映了当时的社会生活,C项正确;《史记》是西汉司马迁著作的纪传体史书,不是诗歌总集,排除A项;《黄帝内经》是中国古代医学的经典著作,总结了先秦时期的医学理论和实践经验。它主要关注医学领域,不是诗歌总集,排除B项;《九章算术》是中国古代张苍、耿寿昌所撰写的一部数学专著,不是诗歌总集,排除D项。故选C项。

11.【答案】A

【难度】0.85

【知识点】“楚辞”与屈原

【详解】据所学可知,屈原流放期间,他忧国忧民的心志从未改变。公元前278年,楚国都城被秦军占领。屈原知 道后无比悲愤,带着至死不离开楚国的决心,于五月初五投汨罗江自尽。屈原为国为民而死,人们用种种方式追思他。据说,每年的端午节就是为了纪念屈原这位伟大的爱国诗人,A项正确;造福于民是为百姓做好事,与屈原不符,排除B项;以法治国是法家思想,与材料屈原不符,排除C项;慎战谋攻是兵家思想,与材料屈原不符,屈原不是军事家,排除D项。故选A项。

12.【答案】D

【难度】0.85

【知识点】夏朝的建立与统治、“楚辞”与屈原

【详解】根据材料“夏商西周王朝的更替”“动荡变化中的春秋时期”“战国时期的社会变革”“百家争鸣”和所学知识可知,夏商西周时期是中国的奴隶制社会,这些王朝的更替代表了奴隶制社会内部的权力变动;春秋战国时期则是社会结构和政治制度发生重大变化的时期,标志着从奴隶制向封建制的过渡,这一时期的思想文化变革,即“百家争鸣”,也为封建社会的到来提供了思想基础,D项正确;中华文明的起源通常会涉及到比夏商西周更早的历史时期,如良渚文明、陶寺文明等,不符合题意,排除A项;材料中体现的是春秋战国时期的社会变革和思想繁荣,不是夏商周整个时期的社会变革,排除B项;社会动荡与材料动荡变化中的春秋时期相符,材料不涉及夏商西周整个时期的动荡,排除C项。故选D项。

二、综合题

13.【答案】(1)特征:①是统治者维护统治的工具;②与农业生产、人民生活息息相关;③以家庭为单位进行组织。

(2)示例一:③⑥提出了“学思并重”等学习方法,为学习者提供了方法指导,对提高个人的学习能力有重要意义,具有跨时代的教育意义。

示例二:②⑤提出了要“尊重自然规律”的观点,体现了中国古代具有朴素的环境保护意识,对于保护生态环境、促进人与自然和谐共处具有重要意义。

(3)建言献策:①推广传统节日进校园或社区活动;②利用多媒体平台等途径加大对传统文化的宣传,保护好文化遗产等。(言之成理即可)

【难度】0.65

【知识点】先秦的天文、历法成就、孔子和儒家学说、孟子、荀子与儒家

【详解】(1)特征:根据材料一“秦汉以后的封建统治者更是利用传统节日转移阶级矛盾”可知特点为是统治者维护统治的工具;根据材料一“中国的节日基本上是以二十四节气为线索进行。春节雏形是庆丰收,‘清明前后,种瓜种豆’”可知特点为与农业生产、人民生活息息相关;根据材料一“传统节日以家庭为组织进行。除夕全家守岁。清明祭祖扫墓。中秋团圆,重阳把出嫁的女儿接回”可知特点为以家庭为单位进行组织。

(2)示例一:根据材料二“③《论语》学而不思则罔,思而不学则殆”“⑥《船山遗书》学非有碍于思,而学愈博则思愈远;思正有功于学,而思之困则学必勤”可知③⑥提出了“学思并重”等学习方法,为学习者提供了方法指导,对提高个人的学习能力有重要意义,具有跨时代的教育意义。

示例二:根据材料二“②《逸周书》春三月,山林不登斧,以成草木之长”“⑤《孟子》不违农时,谷不可胜食也”可知②⑤提出了要“尊重自然规律”的观点,体现了中国古代具有朴素的环境保护意识,对于保护生态环境、促进人与自然和谐共处具有重要意义。

(3)建言献策:根据所学知识可知,传统文化是中华文明的瑰宝,因此要推广传统节日进校园或社区活动;同时利用多媒体平台等途径加大对传统文化的宣传,保护好文化遗产等。

学习目标:

1.通过研读史料、阅读教材,了解我国夏商周时期天文、历法和医学成就,感受古代劳动人民的智慧和创造力。(唯物史观)

2.通过研读史料、了解夏、商、西周的青铜制造业的基本史实和特点和甲骨文的发现、造字特点和影响(史料实证、历史解释)

3.通过朗诵,讲故事,了解《诗经》和“楚辞”先秦时期的文学成就。(史料实证)

4.初步认识、理解夏、商、西周时期高度发达的文明,明确中华民族文明源远流长、一脉相承的强大生命力,增强学生的民族自豪感和民族自信心。(家国情怀)

重难点:

1.重点:青铜器的高超工艺、先秦时期的天文、历法及中医成就。

2.难点:甲骨文的造字方法。

知识梳理:

一、天文、历法和医学

1.天文:商朝甲骨文里有许多日食、月食的记载;《诗经》中记载了公元前776年9月6日发生的日食,这是传世文献中我国历史上第一次有确切日期的日食记录;《春秋》中记载了公元前613年一颗彗星扫过北斗,有研究认为,这颗彗星就是著名的哈雷彗星。

2.历法:夏朝时可能有了历法;商朝时历法逐渐完备,甲骨文中已经开始出现干支纪日;战国时期,人们把一年分为二十四节气。

3.医学:传说中神农尝百草;战国时期,名医扁鹊发明望、闻、问、切“四诊法”,一直被中医沿用;战国时期出现的《黄帝内经》总结当时的医学经验,讲述了人体内脏部位和血脉循行情况,介绍了针灸、按摩等治疗方法,是一部重要的中医理论著作。

二、甲骨文与青铜器

★1.甲骨文

(1)含义:商周时期刻写在龟甲和牛羊等兽骨上的文字。(注意:非文字符号)

(2)特点:记载内容丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等。

(3)意义:甲骨文已经具备了汉字的基本结构,是汉字发展的重要阶段,也是是我国已发现的古代文字年代最早、体系较为完整的成熟文字;甲骨文也证明了我国有文字可考的历史从商朝开始。

2.青铜器

(1)特点:青铜铸造业由国家掌控,规模宏大,组织严密,分工细密,制作工艺高超;青铜器数量增多,种类逐渐丰富,主要用于祭祀及军事等方面,成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征。

(2)商朝晚期开始,钟、鼎等青铜器上铸刻有文字,称为“金文”,西周时期,青铜器上文字的数量明显增加,金文内容主要涉及祭祀典礼、军事行动、法律诉讼等方面。

(3)三星堆遗址(四川广汉):出土了金仗、青铜树、青铜面具和青铜人像等,向人们展现了夏商时期丰富多彩的古蜀文明;三星堆遗址还出土了中原夏商王朝系统的玉礼器和青铜器,表明它与中原王朝具有密切关系。

三、《诗经》和“楚辞”

1.《诗经》:我国现存第一部诗歌总集,由孔子整理;分为“风”“雅”“颂”三部分;关注现实;保存了丰富的先秦史料。

2.“楚辞”:战国时期,楚国的屈原等人吸收民歌精华,采用楚国方言,用浓郁的情感和丰富的想象,创作出的新诗体;代表作《离骚》,充分表达了对祖国和人民的热爱,是千古传诵的抒情长诗。

★《诗经》和“楚辞”是我国古典诗歌的两大源头,对后世诗歌创作影响深远。

练习巩固:

一、选择题

1.下列图片共同体现了古代中原人民具有( )

A.扎实的农耕知识 B.朴素的天文学智慧

C.丰富的手工业技术 D.高超的建筑工艺

2.“芒种收新麦,夏至快犁田……立秋种白菜,处暑摘新棉。白露要打枣,秋分种麦田。寒露收割罢,霜降把地翻”。这反映了二十四节气能够( )

A.提升耕种技术 B.丰富民俗活动 C.指导农业生产 D.反映气候变化

3.《黄帝内经》为中国医哲基石,文化之源,其中“恬淡虚无,真气从之;精神内守,病安从来”,并提出“澄心息虑”“独立守神”的做法,这体现的疫病防治理念是( )

A.依靠药物治疗 B.改善居住环境 C.采取隔离措施 D.调节自身精神

4.该典籍是我国现存最全面的总结秦汉以前医学成就的医学著作,它为我国传统医学的理论体系奠定了基础,成为以后中医理论的基本法则。该典籍是( )

A.《道德经》 B.《春秋》 C.《战国策》 D.《黄帝内经》

5.2012年,四川省出土了近千枚竹简,命名为“天回医简”。经专家学者论证,竹简中的“敝昔”就是传说中的扁鹊,而“天回医简”极有可能就是《史记》里面记载的失传了两千多年的扁鹊医书。由此可见( )

A.传说故事就是真实历史 B.文物与文献可相互印证

C.文献记录更具有真实性 D.文物与文献同时代出现

6.考古学家据图1与图2所示文物推测,商王朝与北方族群曾有过战争冲突,妇好作为军事将领参与战争。在这里,考古学家注重的是( )

图1 殷墟甲骨上“妇好征伐□方”的记载 图2 妇好墓中出土的带有北方族群风格的环首刀

A.史料的真伪辨别 B.史料的广泛搜集

C.史料的分类整理 D.史料的相互印证

7.《尚书·牧誓》记载:“时甲子昧爽(意为黎明),王(武王)朝至于商郊牧野,乃誓。”下列最有可能佐证这一记载的器物是( )

A. B.

C. D.

8.如图的注释重点关注了该文物的( )

利簋

注:它是已发现的最早的西周青铜器之一。腹内铭文记述了周武王在牧野伐纣的过程

A.艺术价值 B.历史价值 C.科学价值 D.经济价值

9.下图是河南省博物院收藏的人首蛇身玉饰,反映了中国古人对蛇的独特认知。蛇蜕皮的生理现象寓意着青春永驻和种族繁衍的寓意。蛇的形象逐渐从兽形转变为半兽半人形,进而形成了大量人蛇合一的神灵信仰。这种信仰( )

A.促进了农业生产技术的进步 B.增强了氏族凝聚力和认同感

C.导致了社会贫富分化的加剧 D.推动了城市商业的快速发展

10.作为我国现存最早的诗歌总集,它不仅汇集了古代的歌谣与诗篇,更是我国古典诗歌两大源头之一。“它”是( )

A.《史记》 B.《黄帝内经》 C.《诗经》 D.《九章算术》

11.每年的端午节,人们除了举行赛龙舟、吃粽子等习俗,还纪念我国古代诗人屈原。这主要在于感念屈原的( )

A.忧国忧民 B.造福于民 C.以法治国 D.慎战谋攻

12.依据下列某单元课目编排,可推知该单元呈现的整体阶段特征是( )

第4课 夏商西周王朝的更替

第5课 动荡变化中的春秋时期

第6课 战国时期的社会变革

第7课 百家争鸣

第8课 夏商周时期的科技与文化

A.原始社会时期与中华文明的起源 B.夏商周时期的社会变革与思想繁荣

C.夏商周时期社会动荡与文化发展 D.奴隶制王朝更替及向封建社会过渡

二、综合题

13.阅读材料,完成下列探究。

材料一 商周时期,王者立四时之序而化天下。秦汉以后的封建统治者更是利用传统节日转移阶级矛盾。中国的节日基本上是以二十四节气为线索进行。春节雏形是庆丰收,“清明前后,种瓜种豆”…传统节日以家庭为组织进行。除夕全家守岁。清明祭祖扫墓。中秋团圆,重阳把出嫁的女儿接回。

——摘编自秦永洲《中国社会风俗史》

材料二

①《周易》 积善之家,必有余庆;积不善之家,必有余殃

②《逸周书》 春三月,山林不登斧,以成草木之长;夏三月,川泽不入网苦(渔网),以成鱼鳖之长

③《论语》 学而不思则罔,思而不学则殆

④《孝经》 天地之性人为贵,人之行莫大于孝

⑤《孟子》 不违农时,谷不可胜食也。数罟不入渗池(水塘),鱼鳖不可胜食也

⑥《船山遗书》 学非有碍于思,而学愈博则思愈远;思正有功于学,而思之困则学必勤

(1)根据材料一,归纳中国传统节日的特征。

(2)从材料二中选择两项内容,参照示例,对其体现的共同观点进行阐释。(示例组合除外)

示例:①④体现了中国传统文化重视“孝”“善”等美德,对古代社会的道德规范提出了要求,对于个人修养提升与社会文明建设有重要意义。

(3)综合上述材料,请你为保护传统文化建言献策。

答案解析:

一、选择题

1.【答案】B

【难度】0.85

【知识点】先秦的天文、历法成就

【详解】根据材料“巩义双槐树遗址北斗九星、甲骨文中常见干支纪日、商丘观星授时火星台(阙伯台)遗址”可知,材料明确提到了北斗九星、干支纪日和观星授时火星台,这些都是古代天文学观察和应用的实例。北斗九星是古代导航和天文观测的重要工具,干支纪日则是一种基于天文现象的时间记录方式,而观星授时火星台则直接与天文观测和农业生产的时间安排有关。这些都体现了古代中原人民在天文学方面的朴素智慧,B项正确;材料主要是关于天文观测等内容,而非直接体现农业上的农耕,排除A项;材料主要是关于天文观测等内容,并没有提及与手工业技术相关的内容,与制造无关,排除C项;材料中提到的内容主要是关于天文学观测和应用的,甲骨文中常见干支纪日与建筑工艺没有直接联系,排除D项。故选B项。

2.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】先秦的天文、历法成就

【详解】据题干 “芒种收新麦,夏至快犁田……立秋种白菜,处暑摘新棉。白露要打枣,秋分种麦田。寒露收割罢,霜降把地翻” 这些谚语,结合所学知识可知,二十四节气的相关谚语明确指出了在不同节气对应的农业生产活动,这对农业生产起到了很好的指导作用,C项正确;题干主要体现的是节气对农业生产的指导,不是关于耕种技术方面的内容,排除A项;题干是在不同节气对应的农业生产活动,与民俗活动无关,排除B项;题干主要体现的是节气对农业生产的指导,题干没有涉及气候变化,排除D项。故选C项。

3.【答案】D

【难度】0.85

【知识点】先秦的医学成就

【详解】据题干信息和所学知识可知,引文中的“恬淡虚无”“精神内守”“澄心息虑”均强调通过调节心理状态、保持内心平和来预防疾病,符合《黄帝内经》“治神为本”的防治理念,D项正确;《黄帝内经》虽包含药物理论,但题目引文强调“精神内守”“澄心息虑”,未提及药物,其核心理念是“治未病”,主张通过内在调节而非依赖药物,排除A项;中医重视环境对健康的影响,但引文中的“恬淡虚无”“独立守神”指向心理状态,而非外部环境,排除B项;隔离属现代防疫手段,《黄帝内经》未涉及此类内容,且引文强调内在精神修养,排除C项。故选D项。

4.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】先秦的医学成就

【详解】据题干“该典籍是我国现存最全面的总结秦汉以前医学成就的医学著作,它为我国传统医学的理论体系奠定了基础,成为以后中医理论的基本法则。”并结合所学知识可知,《黄帝内经》是我国现存最早的一部医学典籍,全面总结了秦汉以前的医学成就,为我国传统医学的理论体系奠定了基础,成为以后中医理论的基本法则,D项正确《道德经》:道家经典,主要讲述哲学思想,与医学无关,排除A项;《春秋》是儒家经典,记载春秋时期的历史,非医学著作,排除B项;《战国策》记录战国时期策士的言行,属于历史文献,与医学无关,排除C项。故选D项。

5.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】先秦的医学成就

【详解】据题干“天回医简,经专家学者论证,竹简中的‘敝昔’就是传说中的扁鹊,极有可能就是《史记》里面记载的失传了两千多年的扁鹊医书”和所学知识可知,“天回医简”这一文物与《史记》中关于扁鹊医书的文献记载相互关联,体现了文物与文献之间的相互印证关系,B项正确;虽然“天回医简”与扁鹊传说有关,但仅这一个例子不能就此认定所有传说故事都是真实历史,传说往往包含想象等成分,排除A项;题干只是通过文物和文献的关联来说明问题,并没有对文献记录和其他方式的真实性进行比较,不能得出文献记录更具真实性的结论,排除C项;题干说明文物与文献之间存在关联,能够相互补充和验证,并没有提及文物(“天回医简”)与文献(《史记》)是同时代出现的相关内容,排除D项。故选B项。

6.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】青铜器 、甲骨文

【详解】据题干材料“图1”甲骨文的记载可知,商朝时期,妇好曾率兵与北方民族发生过战争,而题干材料“图2”出土的带有北方族群风格的环首刀与“图1”的记载相符,由此可知题干史料之间相互印证,D项正确;题干所示文物体现的是史料的相互印证,而不是史料的真伪辨别,排除A项;题干所示文物体现的是史料的相互印证,没有涉及史料的搜集和分类,排除BC项。故选D项。

7.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】青铜器

【详解】根据题干“王(武王)朝至于商郊牧野,乃誓”的信息,结合所学可知,利簋是西周早期的青铜器,其铭文记载了周武王在甲子日击败商纣王的历史事件,与《尚书·牧誓》的记载高度吻合,C项正确;二里头文化属于夏文化,与周武王无关。排除A项;司母戊鼎是商代晚期的青铜器,与周武王无关,排除B项;四羊方尊是商代晚期的青铜器,与周武王无关,排除D项。故选C项。

8.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】青铜器

【详解】根据材料分析可知,材料中的文物铭文中记载了牧野之战的内容,因此具有一定的史学价值,B项正确;材料强调铭文内容的史料价值,不是强调文物本身艺术价值,艺术价值主要体现在形制、花纹等方面,排除A项;科学价值主要体现在制作工艺上,与材料无关,排除C项;青铜器本身主要是礼器和兵器,并不具有经济价值,排除D项。故选B项。

9.【答案】B

【难度】0.85

【知识点】三星堆、陶瓷与玉器

【详解】据题干“蛇蜕皮的生理现象寓意着青春永驻和种族繁衍的寓意。蛇的形象逐渐从兽形转变为半兽半人形,进而形成了大量人蛇合一的神灵信仰”可知,古代社会中对于蛇的崇拜,常常将其视作图腾或祖先神,表现出人蛇合一的信仰。这种信仰能够使同一氏族或部落的人产生共同的崇拜对象,从而增进内部的凝聚力和认同感,B项正确;农业生产技术的进步体现在生产工具和耕作方式的发展,与题干人蛇合一的神灵信仰无关,排除A项;社会贫富分化的加剧的原因是私有制的出现,社会地位和权力的差异等因素,与题干人蛇合一的神灵信仰无关,排除C项;推动了城市商业的快速发展的因素包括农业与手工业的发展、货币与金融的发展、政府政策等,与题干人蛇合一的神灵信仰无关,排除D项。故选B项。

10.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】《诗经》

【详解】据题干“作为我国现存最早的诗歌总集,它不仅汇集了古代的歌谣与诗篇,更是我国古典诗歌两大源头之一”和所学知识可知,《诗经》是中国现存的第一部诗歌总集,是中国古典诗歌的两大源头之一。《诗经》收集了西周初年至春秋中叶的诗歌,共311篇,保存了丰富的先秦史料,反映了当时的社会生活,C项正确;《史记》是西汉司马迁著作的纪传体史书,不是诗歌总集,排除A项;《黄帝内经》是中国古代医学的经典著作,总结了先秦时期的医学理论和实践经验。它主要关注医学领域,不是诗歌总集,排除B项;《九章算术》是中国古代张苍、耿寿昌所撰写的一部数学专著,不是诗歌总集,排除D项。故选C项。

11.【答案】A

【难度】0.85

【知识点】“楚辞”与屈原

【详解】据所学可知,屈原流放期间,他忧国忧民的心志从未改变。公元前278年,楚国都城被秦军占领。屈原知 道后无比悲愤,带着至死不离开楚国的决心,于五月初五投汨罗江自尽。屈原为国为民而死,人们用种种方式追思他。据说,每年的端午节就是为了纪念屈原这位伟大的爱国诗人,A项正确;造福于民是为百姓做好事,与屈原不符,排除B项;以法治国是法家思想,与材料屈原不符,排除C项;慎战谋攻是兵家思想,与材料屈原不符,屈原不是军事家,排除D项。故选A项。

12.【答案】D

【难度】0.85

【知识点】夏朝的建立与统治、“楚辞”与屈原

【详解】根据材料“夏商西周王朝的更替”“动荡变化中的春秋时期”“战国时期的社会变革”“百家争鸣”和所学知识可知,夏商西周时期是中国的奴隶制社会,这些王朝的更替代表了奴隶制社会内部的权力变动;春秋战国时期则是社会结构和政治制度发生重大变化的时期,标志着从奴隶制向封建制的过渡,这一时期的思想文化变革,即“百家争鸣”,也为封建社会的到来提供了思想基础,D项正确;中华文明的起源通常会涉及到比夏商西周更早的历史时期,如良渚文明、陶寺文明等,不符合题意,排除A项;材料中体现的是春秋战国时期的社会变革和思想繁荣,不是夏商周整个时期的社会变革,排除B项;社会动荡与材料动荡变化中的春秋时期相符,材料不涉及夏商西周整个时期的动荡,排除C项。故选D项。

二、综合题

13.【答案】(1)特征:①是统治者维护统治的工具;②与农业生产、人民生活息息相关;③以家庭为单位进行组织。

(2)示例一:③⑥提出了“学思并重”等学习方法,为学习者提供了方法指导,对提高个人的学习能力有重要意义,具有跨时代的教育意义。

示例二:②⑤提出了要“尊重自然规律”的观点,体现了中国古代具有朴素的环境保护意识,对于保护生态环境、促进人与自然和谐共处具有重要意义。

(3)建言献策:①推广传统节日进校园或社区活动;②利用多媒体平台等途径加大对传统文化的宣传,保护好文化遗产等。(言之成理即可)

【难度】0.65

【知识点】先秦的天文、历法成就、孔子和儒家学说、孟子、荀子与儒家

【详解】(1)特征:根据材料一“秦汉以后的封建统治者更是利用传统节日转移阶级矛盾”可知特点为是统治者维护统治的工具;根据材料一“中国的节日基本上是以二十四节气为线索进行。春节雏形是庆丰收,‘清明前后,种瓜种豆’”可知特点为与农业生产、人民生活息息相关;根据材料一“传统节日以家庭为组织进行。除夕全家守岁。清明祭祖扫墓。中秋团圆,重阳把出嫁的女儿接回”可知特点为以家庭为单位进行组织。

(2)示例一:根据材料二“③《论语》学而不思则罔,思而不学则殆”“⑥《船山遗书》学非有碍于思,而学愈博则思愈远;思正有功于学,而思之困则学必勤”可知③⑥提出了“学思并重”等学习方法,为学习者提供了方法指导,对提高个人的学习能力有重要意义,具有跨时代的教育意义。

示例二:根据材料二“②《逸周书》春三月,山林不登斧,以成草木之长”“⑤《孟子》不违农时,谷不可胜食也”可知②⑤提出了要“尊重自然规律”的观点,体现了中国古代具有朴素的环境保护意识,对于保护生态环境、促进人与自然和谐共处具有重要意义。

(3)建言献策:根据所学知识可知,传统文化是中华文明的瑰宝,因此要推广传统节日进校园或社区活动;同时利用多媒体平台等途径加大对传统文化的宣传,保护好文化遗产等。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史