第12课大一统王朝的巩固 导学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 第12课大一统王朝的巩固 导学案(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 605.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-17 10:33:21 | ||

图片预览

文档简介

第12课 大一统王朝的巩固(汉武帝)

学习目标:

1.通过了解西汉“削藩”和尊崇儒术,知道统一多民族封建国家建立和早期发展的过程。(史料实证)

2.通过了解汉武帝的大一统,知道西汉从建立之初的社会残破发展到国力强盛的变化及原因。(历史解释)

重难点:

1.重点:汉武帝巩固大一统的措施。

2.难点:“尊崇儒术”的内涵。

知识梳理:

一、削弱地方势力

1.原因:诸侯王与地方豪强势力危及国家统一。

2.表现:采纳主父偃“推恩”建议,通过再分封削弱诸侯王势力;将一些地方豪强迁往京师,以削弱其势力。

3.影响:中央大大加强了对地方的控制。

二、加强经营管控

1.措施:

(1)注重发展农业生产,重视兴修水利。

水利工程:六辅渠、白渠等。 生产工具:耧车(用于播种)。

(2)将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱。

(3)实行盐铁、酒的官营、专卖。

(4)平抑物价,对商人征收车船税。

2.作用:使中央对经济的管控大大加强,国家财政状况得到很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

三、尊崇儒术

1.背景:汉初“无为而治”的政策导致人们思想不统一。

2.目的:稳固统治。

3.提出者:董仲舒。

4.表现:把儒家学说立为正统思想;在长安兴办太学,把儒家经典作为教材,培养治国安邦的人才。

5.作用:使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱,从此,儒学成为国家的统治思想,居于主导地位,为历代所推崇,影响深远。

四、北击匈奴

1.条件:经过“文景之治”,西汉强盛起来。

2.概况:公元前119年,汉军发起漠北战役,汉武帝派卫青、霍去病率精骑出击匈奴,使匈奴再无力与西汉对抗,一部分归附西汉,另一部分开始西迁。

3.影响:西汉控制了阴山以南、河西走廊的大片区域,并在河西走廊设置武陵、张掖、酒泉、敦煌四郡。

★汉武帝巩固大一统王朝的意义:汉武帝从政治、经济、思想和军事等方面巩固了大一统的局面,使西汉王朝进入鼎盛时期。

练习巩固:

一、选择题

1.汉初,诸侯王墓葬形制效仿帝陵,随葬品中有大量的礼器、宴饮用的饮食器和生活杂器。西汉中期之后,其墓葬规模变小,随葬品尤其是兵器数量明显减少。这一变化反映出( )

A.中央集权得到强化 B.郡国并行体制瓦解

C.社会经济出现衰退 D.节葬主张得到践行

2.西汉初期,王国“夸州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师……自为法令,拟于天子”。汉景帝五年下诏,“诸侯王不得复治国,天子为置吏”。汉武帝时期,“诸侯惟得衣食租税,不与政事”。材料表明西汉( )

A.王国问题威胁中央 B.国力达到鼎盛时期

C.地方诸侯权力膨胀 D.中央集权不断加强

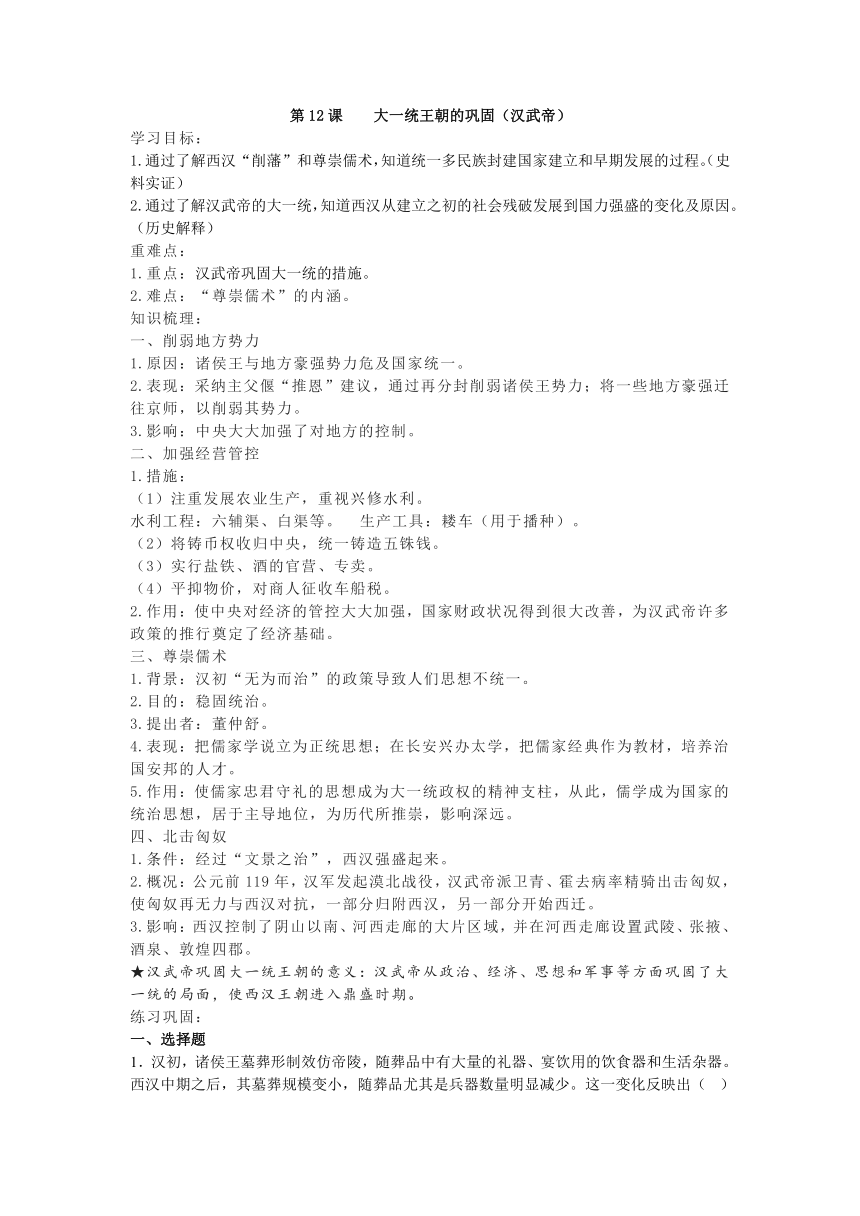

3.图1到图2的变化,主要缘于西汉( )

A.确立了分封制 B.平定七国之乱

C.实施“推恩令” D.推行刺史制度

4.汉初统治者推行无为而治、“与民休息”政策,尊奉黄老思想,但是道、儒、法之间又互相攻讦和斗争。汉帝国经过几十年的发展,寻求一种与帝国政治体制相适宜的理想政治模式便成为当务之急。这段话叙述是汉武帝“罢黜百家,尊崇儒术”的( )

A.背景 B.特点 C.过程 D.影响

5.汉武帝在长安设太学,初设五经博士专门讲解儒家经典,学生称“博士弟子”或“太学弟子”,汉武帝还下令天下郡国设立学校官,初步建立起地方教育系统。这一举措( )

A.促进文学艺术繁荣发展 B.打破官府垄断教育的局面

C.巩固了儒学的主导地位 D.强化了中央对地方的控制

6.汉武帝元封年间,桑弘羊为治粟都尉,主张“请置大农部丞数十人,分部主郡国,各往往县置均输盐铁官”;并在京师置平准官,“尽笼天下之货物,贵即卖之,贱则买之……富商大贾无所牟大利”。这可用于说明( )

A.交通为社会治理提供便利 B.王国问题依然存在

C.国家力图掌握市场主导权 D.政府经济职能完善

7.汉武帝将盐业经营权重新收归国有,在产盐地设置盐官作为政府的代表,监督盐民进行盐业生产,盐由政府收购、运输和销售。这一举措( )

A.减轻了农民赋税负担 B.改善了国家财政状况

C.便利了各地经济交流 D.提高了盐铁商人地位

8.如下表中秦汉时期实行的措施发挥的共同作用是( )

秦朝 在各郡设立监察御史,监察郡内官员。在县设置郡监,监察各县官员

西汉 建立刺史制度,刺史代表中央监察诸侯和地方高官。在郡设置督邮,代表太守监察县、乡,宣达教令,兼司狱讼、捕亡等事

A.打击了地主豪强势力 B.完善了官员选拔制度

C.加强了对边疆的管辖 D.有利于加强中央集权

9.经过汉初七十年休养生息,至汉武帝时马匹价高的状况已大有改观,养在马厩中的马匹多至40万匹,这客观上促进了骑兵训练。汉武帝时期马匹数量的增多( )

A.为农耕生产提供了动力 B.是践行孔子仁政思想的结果

C.促进了汉初经济的恢复 D.为北击匈奴创造了物质条件

10.汉武帝时期,人们常用“勇”“雄”“猛”“安汉”“广武”等字取名,文人、学士也多练习骑射、击剑等。与该风气的出现可能有关的是( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.楚汉之争 D.北击匈奴

二、综合题

11.秦汉是中国封建社会奠基的时代,是中国历史上第一个大一统的时代。阅读材料,完成下列要求。

材料一 西汉前期的漆质饮食器具多以实用为主,其装饰简单大气,无过多装饰。西汉中后期的漆质饮食器具,在外形上开始追求繁杂的装饰。由于经过了早期的国力恢复,西汉中期,社会整体上安定,经济繁荣,所以漆质饮食器具装饰逐渐走向贵族化的审美风格,成为王公贵族的身份象征,此时器物开始承载了权力与礼制的内容。

——摘编自颜焕《汉代漆质饮食器具研究与创意设计》

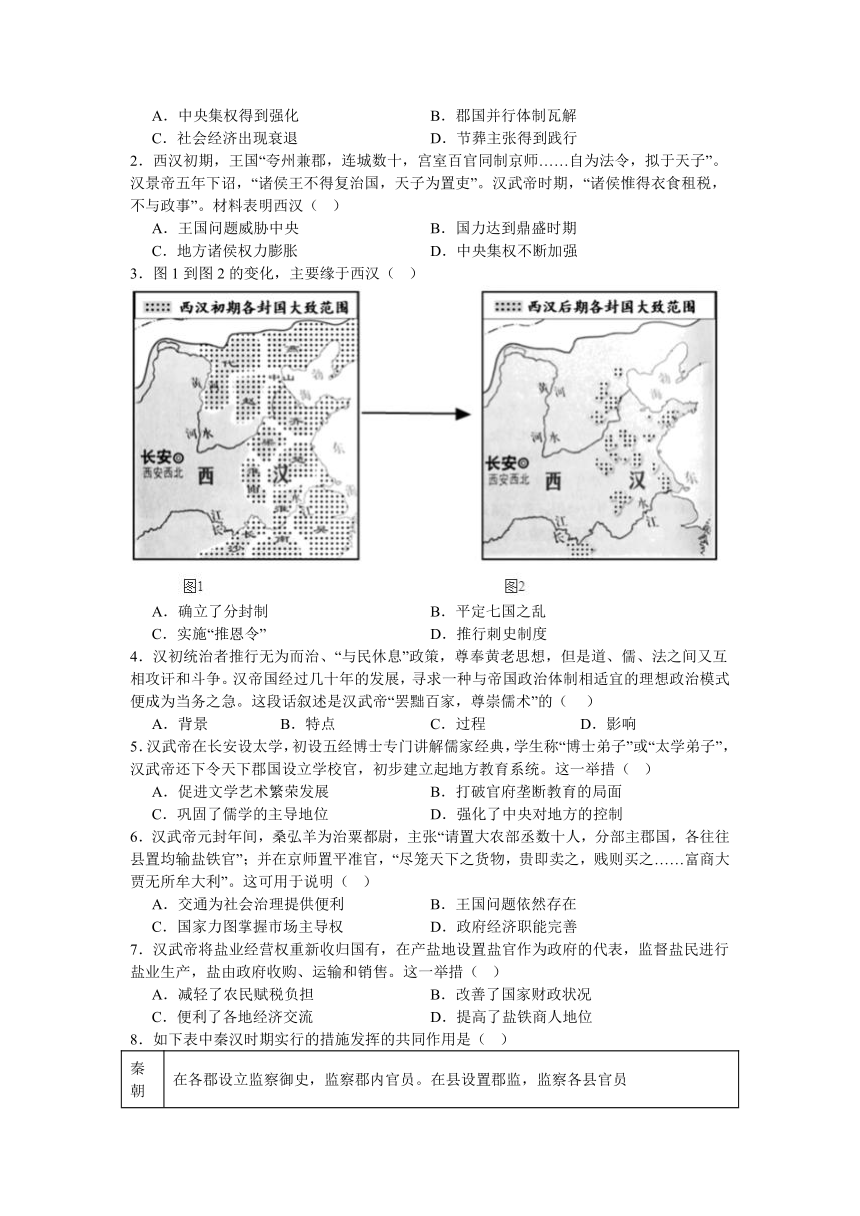

材料二

【示例】如图秦始皇为了适应全国统一的需要,命令丞相李斯等人制定笔画规整的小篆,作为通用文字颁行全国。文字的统一,使政令能够在全国各地顺利推行,也使不同地域的人们能够顺畅沟通,有利于文化的交流和发展。

(1)根据材料一,概括西汉漆质饮食器具的变化,并指出漆器的变化反映了哪一治世局面。

(2)材料二中“铜量”和“铜权”体现秦朝巩固统一的哪项措施?

(3)为有利于历史学习质量的提高,某班级将举办“秦汉时期的统一措施”的历史图片展。材料二是同学们为展板设计搜集到的图片,请你从图1~4中任选两幅,参照示例,分别为其撰写解说词。

答案解析:

一、选择题

1.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】削弱地方势力

【详解】据题干“汉初诸侯王墓葬规格高、随葬品丰富,西汉中期后规模缩小且兵器减少”和所学知识可知,汉武帝时期通过推恩令、削藩等措施削弱诸侯王权力,限制其军事力量,墓葬规格的降低直接体现了中央对地方控制的加强,即中央集权得到强化,A项正确;汉初郡国并行制未完全瓦解(诸侯国仍存在,但权力受限),排除B项;汉武帝时期正值国力强盛期,盐铁官营、均输平准等政策促进经济繁荣,与“衰退”不符,排除C项;墓葬变化与政治权力变化直接相关,而非单纯践行节葬主张,排除D项。故选A项。

2.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】楚汉之争与西汉建立、削弱地方势力、“文景之治”

【详解】根据题干“自为法令,拟于天子”“诸侯王不得复治国,天子为置吏”“诸侯惟得衣食租税,不与政事”可知,反映了诸侯王的权势不断被国家削弱,表明西汉中央集权不断加强,D项正确;材料“自为法令,拟于天子”反映了当时诸侯王势力的膨胀,严重威胁中央,但王国被不断的削弱,A项不符合题意,排除A项;材料主旨表明西汉中央集权不断加强,汉武帝时,西汉国力达到鼎盛时期,B项不能完全包括材料信息,排除B项;材料反映了地方诸侯权力不断被削弱,而不是膨胀,排除C项。故选D项。

3.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】削弱地方势力

【详解】根据题干图片可知,与西汉初期相比,西汉后期封国的土地越来越小。结合所学知识可知,汉武帝采纳主父偃的“推恩”建议,下诏规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小,C项正确;西周实行分封制,春秋战国时期分封制已经逐渐瓦解,排除A项;汉景帝平定了七国之乱,但是并不涉及改变诸侯国面积的大小,排除B项;刺史制度是汉武帝时期开始推行的监察制度,旨在加强对地方的监督和控制,不涉及诸侯国面积大小,排除D项。故选C项。

4.【答案】A

【难度】0.85

【知识点】尊崇儒术

【详解】根据题干“汉初统治者推行无为而治、‘与民休息’政策,尊奉黄老思想,但是道、儒、法之间又互相攻讦和斗争。汉帝国经过几十年的发展,寻求一种与帝国政治体制相适宜的理想政治模式便成为当务之急”可知,题干描述了汉初统治者推行黄老思想(无为而治)后,随着社会发展,原有思想无法适应帝国政治体制的需求,因此需要寻找新的理想模式,这实际是在说明汉武帝“尊崇儒术”政策实施前的历史条件和现实需求,即该政策产生的背景,A项正确;“罢黜百家,尊崇儒术”的特点是糅合诸子百家中的道家、法家、阴阳五行家的一些思想,形成新的儒学体系,排除B项;题干未涉及“罢黜百家,尊崇儒术”的具体措施和做法等过程,排除C项;“罢黜百家,尊崇儒术”的影响是儒家思想成为正统思想,有利于封建统治,排除D项。故选A项。

5.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】尊崇儒术

【详解】据题干“汉武帝还下令天下郡国设立学校官,初步建立起地方教育系统”和所学知识可知,汉武帝尊崇儒术,设立太学和地方教育系统,以儒家经典为教学内容,这极大地巩固了儒学的主导地位,符合题干举措的意义,C项正确;题干中主要强调的是教育方面举措,未突出对文学艺术繁荣发展的促进,排除A项;题干重点在于教育体系建设和儒学传播,并非强化政府垄断教育局面,排除B项;题干主要强调的是教育方面的举措以及对儒学的影响,没有涉及到官府垄断地方行政的控制,排除D项。故选C项。

6.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】加强经济管控

【详解】根据材料“均输盐铁官”“在京师置平准官”等信息可知,汉武帝时期,国家通过设置均输盐铁官和平准官调控市场,这体现了国家力图掌握市场主导权的意图,C项正确;材料中并未提及交通对社会治理的便利作用,与题干无关,排除A项;汉武帝实行推恩令,逐渐解决了王国问题,排除B项;政府在经济管理上的一些措施,但并不能说明政府的经济职能已经“完善”,排除D项。故选C项。

7.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】加强经济管控

【详解】根据题干和所学知识可知,为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;还在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁、卖酒等经营权收归国有,实行盐铁和酒的官营、专卖;又在全国范围内统―调配物资,平抑物价。他还下令对商人征收车船税。这些措施,使中央对经济的掌控大大加强,国家财政状况得到很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础,B项正确;降低田税的措施可以减轻农民赋税负担,但是题目只涉及汉武帝在盐业领域的措施,排除A项;题目只涉及汉武帝在盐业领域的措施,并未提及各地建的经济交流,排除C项;盐铁官营对盐铁商人地位造成了冲击,排除D项。故选B项。

8.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】皇帝制与三公九卿制、武帝强化监察的措施

【详解】根据题干信息“在各郡设立监察御史,监察郡内官员。在县设置郡监,监察各县官员”可知,秦朝设立监察御史,加强对了地方官员的监察,有助于中央对地方的控制。“建立刺史制度,刺史代表中央监察诸侯和地方高官。在郡设置督邮”等信息可知,西汉设立的刺史制度和督邮寄,也有助于中央加强对地方的控制和管理。因此,这两个朝代的措施共同作用在于加强中央集权,D项正确;秦朝和西汉的措施主要集中在对官员的监察和地方管理上,没有直接提到打击地主豪强势力,排除A项;题干并未提及官员的选拔制度,因此“完善了官员选拔制度”的说法错误,排除B项;监察御史和刺史制度并非设立在边疆地区,不能得出加强对边疆管理相关的结论,排除C项。故选D项。

9.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】北击匈奴

【详解】根据材料“经过汉初七十年休养生息,至汉武帝时马匹价高的状况已大有改观,养在马厩中的马匹多至40万匹”分析可知武帝时期马匹数量大增的直接原因是汉初长期休养生息政策(如文景之治)积累的国力,马匹是古代骑兵作战的核心资源,汉武帝为彻底解决匈奴威胁,需要强大骑兵部队,为北击匈奴创造了物质条件,D项正确;农耕动力主要依赖牛而非战马,排除A项;养马与孔子仁政(轻徭薄赋、民生关怀)无关,汉武帝时期虽推崇儒学但实际政策偏向扩张,排除B项;马匹增多是经济恢复的结果,而非促进经济恢复的原因,排除C项。故选D项。

10.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】北击匈奴

【详解】根据题干“勇”“雄”“猛”“安汉”“广武”“文人、学士也多练习骑射、击剑等”和所学知识可知,汉武帝组建起强大的骑兵队伍,开始大举反击匈奴。其中,卫青、霍去病率兵与匈奴进行了三次大战。匈奴受到重创,被迫迁徙漠北。此后,双方争夺的重点转移到西部,因此北击匈奴符合题意,D项正确;文景之治发生在汉文帝、汉景帝时期,不符合题意,排除A项;光武中兴发生在东汉刘秀统治时期,不符合题意,排除B项;秦朝灭亡后,拥有重兵的项羽自封为西楚霸王,封刘邦为汉王。双方为争夺帝位,展开争战,史称“楚汉之争”,排除C项。故选D项。

二、综合题

11.【答案】(1)变化:由实用转变为权力与礼制的象征;装饰从简单大气到追求繁杂。

治世局面:“文景之治”。

(2)措施:统一度量衡;

(3)〖示例〗图1:为改变以前诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,秦朝统一后,朝廷规定以秦制为基础,统一度量衡,所有度量衡用器由国家统一监制。度量衡的统一,促进了经济的发展。

图2:秦始皇统一六国后,在原有北方诸侯国长城的基础上,修筑起了西起临洮、东到辽东的长城,这就是举世闻名的“万里长城”。长城的修筑有效地抵御了匈奴入侵,巩固了秦朝的统一。

图3:汉武帝把全国划分为13个州部,每州部派刺史一人,定期巡视,代表朝廷监察州部内的地方官吏、豪强及其子弟。刺史的设立加强了中央对地方的控制,一定程度上防止了地方割据势力的形成,加强了中央集权。

图4:汉武帝时期,朝廷注重发展农业生产。新型播种工具耧车,以人或畜为动力,可将开沟、播种、掩土三道工序一次完成,大大加快了播种速度。

【难度】0.65

【知识点】北击匈奴与万里长城、武帝强化监察的措施、统一货币与度量衡、“文景之治”

【详解】(1)变化:根据材料“西汉前期的漆质饮食器具多以实用为主,其装饰简单大气,无过多装饰”“西汉中后期的漆质饮食器具,在外形上开始追求繁杂的装饰”“西汉中期,社会整体上安定,经济繁荣,所以漆质饮食器具装饰逐渐走向贵族化的审美风格,成为王公贵族的身份象征,此时器物开始承载了权力与礼制的内容”可得出,西汉漆质饮食器具的变化是由实用转变为权力与礼制的象征;装饰从简单大气到追求繁杂。

治世局面:根据材料“西汉中期,社会整体上安定,经济繁荣”结合所学知识可知,文景时期,政治清明,经济发展,人口增长,人民生活安定。这一时期历史上称为“文景之治”。漆器的变化反映了的治世局面是“文景之治”。

(2)措施:据所学可知,“铜量”是一种用于测量容积的器具,“铜权”是一种用于称重量的器具,都是统一度量衡的重要工具。

(3)解说词:开放性回答,言之有理即可,从“秦汉时期的统一措施”的历史图片中任意选出两幅,参照示例,撰写解说词。图1:从“秦汉时期的统一措施”的历史图片中选择图1铜量和铜权,参照示例,结合图片对应的史实“统一度量衡”的背景、内容、意义,撰写解说词。如:为改变以前诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,秦朝统一后,朝廷规定以秦制为基础,统一度量衡,所有度量衡用器由国家统一监制。度量衡的统一,促进了经济的发展。

图2:从“秦汉时期的统一措施”的历史图片中选择图2秦长城,参照示例,结合图片对应的史实“修筑长城”的背景、起止点、作用,撰写解说词。如:秦始皇统一六国后,在原有北方诸侯国长城的基础上,修筑起了西起临洮、东到辽东的长城,这就是举世闻名的“万里长城”。长城的修筑有效地抵御了匈奴入侵,巩固了秦朝的统一。

图3:从“秦汉时期的统一措施”的历史图片中选择图3刺史制度,参照示例,结合图片对应的刺史制度的内容、作用,撰写解说词。如:汉武帝把全国划分为13个州部,每州部派刺史一人,定期巡视,代表朝廷监察州部内的地方官吏、豪强及其子弟。刺史的设立加强了中央对地方的控制,一定程度上防止了地方割据势力的形成,加强了中央集权。

图4:从“秦汉时期的统一措施”的历史图片中选择图4汉代耧车,参照示例,结合图片对应的汉代耧车的功能、作用,撰写解说词。如:汉武帝时期,朝廷注重发展农业生产。新型播种工具耧车,以人或畜为动力,可将开沟、播种、掩土三道工序一次完成,大大加快了播种速度。

学习目标:

1.通过了解西汉“削藩”和尊崇儒术,知道统一多民族封建国家建立和早期发展的过程。(史料实证)

2.通过了解汉武帝的大一统,知道西汉从建立之初的社会残破发展到国力强盛的变化及原因。(历史解释)

重难点:

1.重点:汉武帝巩固大一统的措施。

2.难点:“尊崇儒术”的内涵。

知识梳理:

一、削弱地方势力

1.原因:诸侯王与地方豪强势力危及国家统一。

2.表现:采纳主父偃“推恩”建议,通过再分封削弱诸侯王势力;将一些地方豪强迁往京师,以削弱其势力。

3.影响:中央大大加强了对地方的控制。

二、加强经营管控

1.措施:

(1)注重发展农业生产,重视兴修水利。

水利工程:六辅渠、白渠等。 生产工具:耧车(用于播种)。

(2)将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱。

(3)实行盐铁、酒的官营、专卖。

(4)平抑物价,对商人征收车船税。

2.作用:使中央对经济的管控大大加强,国家财政状况得到很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

三、尊崇儒术

1.背景:汉初“无为而治”的政策导致人们思想不统一。

2.目的:稳固统治。

3.提出者:董仲舒。

4.表现:把儒家学说立为正统思想;在长安兴办太学,把儒家经典作为教材,培养治国安邦的人才。

5.作用:使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱,从此,儒学成为国家的统治思想,居于主导地位,为历代所推崇,影响深远。

四、北击匈奴

1.条件:经过“文景之治”,西汉强盛起来。

2.概况:公元前119年,汉军发起漠北战役,汉武帝派卫青、霍去病率精骑出击匈奴,使匈奴再无力与西汉对抗,一部分归附西汉,另一部分开始西迁。

3.影响:西汉控制了阴山以南、河西走廊的大片区域,并在河西走廊设置武陵、张掖、酒泉、敦煌四郡。

★汉武帝巩固大一统王朝的意义:汉武帝从政治、经济、思想和军事等方面巩固了大一统的局面,使西汉王朝进入鼎盛时期。

练习巩固:

一、选择题

1.汉初,诸侯王墓葬形制效仿帝陵,随葬品中有大量的礼器、宴饮用的饮食器和生活杂器。西汉中期之后,其墓葬规模变小,随葬品尤其是兵器数量明显减少。这一变化反映出( )

A.中央集权得到强化 B.郡国并行体制瓦解

C.社会经济出现衰退 D.节葬主张得到践行

2.西汉初期,王国“夸州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师……自为法令,拟于天子”。汉景帝五年下诏,“诸侯王不得复治国,天子为置吏”。汉武帝时期,“诸侯惟得衣食租税,不与政事”。材料表明西汉( )

A.王国问题威胁中央 B.国力达到鼎盛时期

C.地方诸侯权力膨胀 D.中央集权不断加强

3.图1到图2的变化,主要缘于西汉( )

A.确立了分封制 B.平定七国之乱

C.实施“推恩令” D.推行刺史制度

4.汉初统治者推行无为而治、“与民休息”政策,尊奉黄老思想,但是道、儒、法之间又互相攻讦和斗争。汉帝国经过几十年的发展,寻求一种与帝国政治体制相适宜的理想政治模式便成为当务之急。这段话叙述是汉武帝“罢黜百家,尊崇儒术”的( )

A.背景 B.特点 C.过程 D.影响

5.汉武帝在长安设太学,初设五经博士专门讲解儒家经典,学生称“博士弟子”或“太学弟子”,汉武帝还下令天下郡国设立学校官,初步建立起地方教育系统。这一举措( )

A.促进文学艺术繁荣发展 B.打破官府垄断教育的局面

C.巩固了儒学的主导地位 D.强化了中央对地方的控制

6.汉武帝元封年间,桑弘羊为治粟都尉,主张“请置大农部丞数十人,分部主郡国,各往往县置均输盐铁官”;并在京师置平准官,“尽笼天下之货物,贵即卖之,贱则买之……富商大贾无所牟大利”。这可用于说明( )

A.交通为社会治理提供便利 B.王国问题依然存在

C.国家力图掌握市场主导权 D.政府经济职能完善

7.汉武帝将盐业经营权重新收归国有,在产盐地设置盐官作为政府的代表,监督盐民进行盐业生产,盐由政府收购、运输和销售。这一举措( )

A.减轻了农民赋税负担 B.改善了国家财政状况

C.便利了各地经济交流 D.提高了盐铁商人地位

8.如下表中秦汉时期实行的措施发挥的共同作用是( )

秦朝 在各郡设立监察御史,监察郡内官员。在县设置郡监,监察各县官员

西汉 建立刺史制度,刺史代表中央监察诸侯和地方高官。在郡设置督邮,代表太守监察县、乡,宣达教令,兼司狱讼、捕亡等事

A.打击了地主豪强势力 B.完善了官员选拔制度

C.加强了对边疆的管辖 D.有利于加强中央集权

9.经过汉初七十年休养生息,至汉武帝时马匹价高的状况已大有改观,养在马厩中的马匹多至40万匹,这客观上促进了骑兵训练。汉武帝时期马匹数量的增多( )

A.为农耕生产提供了动力 B.是践行孔子仁政思想的结果

C.促进了汉初经济的恢复 D.为北击匈奴创造了物质条件

10.汉武帝时期,人们常用“勇”“雄”“猛”“安汉”“广武”等字取名,文人、学士也多练习骑射、击剑等。与该风气的出现可能有关的是( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.楚汉之争 D.北击匈奴

二、综合题

11.秦汉是中国封建社会奠基的时代,是中国历史上第一个大一统的时代。阅读材料,完成下列要求。

材料一 西汉前期的漆质饮食器具多以实用为主,其装饰简单大气,无过多装饰。西汉中后期的漆质饮食器具,在外形上开始追求繁杂的装饰。由于经过了早期的国力恢复,西汉中期,社会整体上安定,经济繁荣,所以漆质饮食器具装饰逐渐走向贵族化的审美风格,成为王公贵族的身份象征,此时器物开始承载了权力与礼制的内容。

——摘编自颜焕《汉代漆质饮食器具研究与创意设计》

材料二

【示例】如图秦始皇为了适应全国统一的需要,命令丞相李斯等人制定笔画规整的小篆,作为通用文字颁行全国。文字的统一,使政令能够在全国各地顺利推行,也使不同地域的人们能够顺畅沟通,有利于文化的交流和发展。

(1)根据材料一,概括西汉漆质饮食器具的变化,并指出漆器的变化反映了哪一治世局面。

(2)材料二中“铜量”和“铜权”体现秦朝巩固统一的哪项措施?

(3)为有利于历史学习质量的提高,某班级将举办“秦汉时期的统一措施”的历史图片展。材料二是同学们为展板设计搜集到的图片,请你从图1~4中任选两幅,参照示例,分别为其撰写解说词。

答案解析:

一、选择题

1.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】削弱地方势力

【详解】据题干“汉初诸侯王墓葬规格高、随葬品丰富,西汉中期后规模缩小且兵器减少”和所学知识可知,汉武帝时期通过推恩令、削藩等措施削弱诸侯王权力,限制其军事力量,墓葬规格的降低直接体现了中央对地方控制的加强,即中央集权得到强化,A项正确;汉初郡国并行制未完全瓦解(诸侯国仍存在,但权力受限),排除B项;汉武帝时期正值国力强盛期,盐铁官营、均输平准等政策促进经济繁荣,与“衰退”不符,排除C项;墓葬变化与政治权力变化直接相关,而非单纯践行节葬主张,排除D项。故选A项。

2.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】楚汉之争与西汉建立、削弱地方势力、“文景之治”

【详解】根据题干“自为法令,拟于天子”“诸侯王不得复治国,天子为置吏”“诸侯惟得衣食租税,不与政事”可知,反映了诸侯王的权势不断被国家削弱,表明西汉中央集权不断加强,D项正确;材料“自为法令,拟于天子”反映了当时诸侯王势力的膨胀,严重威胁中央,但王国被不断的削弱,A项不符合题意,排除A项;材料主旨表明西汉中央集权不断加强,汉武帝时,西汉国力达到鼎盛时期,B项不能完全包括材料信息,排除B项;材料反映了地方诸侯权力不断被削弱,而不是膨胀,排除C项。故选D项。

3.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】削弱地方势力

【详解】根据题干图片可知,与西汉初期相比,西汉后期封国的土地越来越小。结合所学知识可知,汉武帝采纳主父偃的“推恩”建议,下诏规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小,C项正确;西周实行分封制,春秋战国时期分封制已经逐渐瓦解,排除A项;汉景帝平定了七国之乱,但是并不涉及改变诸侯国面积的大小,排除B项;刺史制度是汉武帝时期开始推行的监察制度,旨在加强对地方的监督和控制,不涉及诸侯国面积大小,排除D项。故选C项。

4.【答案】A

【难度】0.85

【知识点】尊崇儒术

【详解】根据题干“汉初统治者推行无为而治、‘与民休息’政策,尊奉黄老思想,但是道、儒、法之间又互相攻讦和斗争。汉帝国经过几十年的发展,寻求一种与帝国政治体制相适宜的理想政治模式便成为当务之急”可知,题干描述了汉初统治者推行黄老思想(无为而治)后,随着社会发展,原有思想无法适应帝国政治体制的需求,因此需要寻找新的理想模式,这实际是在说明汉武帝“尊崇儒术”政策实施前的历史条件和现实需求,即该政策产生的背景,A项正确;“罢黜百家,尊崇儒术”的特点是糅合诸子百家中的道家、法家、阴阳五行家的一些思想,形成新的儒学体系,排除B项;题干未涉及“罢黜百家,尊崇儒术”的具体措施和做法等过程,排除C项;“罢黜百家,尊崇儒术”的影响是儒家思想成为正统思想,有利于封建统治,排除D项。故选A项。

5.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】尊崇儒术

【详解】据题干“汉武帝还下令天下郡国设立学校官,初步建立起地方教育系统”和所学知识可知,汉武帝尊崇儒术,设立太学和地方教育系统,以儒家经典为教学内容,这极大地巩固了儒学的主导地位,符合题干举措的意义,C项正确;题干中主要强调的是教育方面举措,未突出对文学艺术繁荣发展的促进,排除A项;题干重点在于教育体系建设和儒学传播,并非强化政府垄断教育局面,排除B项;题干主要强调的是教育方面的举措以及对儒学的影响,没有涉及到官府垄断地方行政的控制,排除D项。故选C项。

6.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】加强经济管控

【详解】根据材料“均输盐铁官”“在京师置平准官”等信息可知,汉武帝时期,国家通过设置均输盐铁官和平准官调控市场,这体现了国家力图掌握市场主导权的意图,C项正确;材料中并未提及交通对社会治理的便利作用,与题干无关,排除A项;汉武帝实行推恩令,逐渐解决了王国问题,排除B项;政府在经济管理上的一些措施,但并不能说明政府的经济职能已经“完善”,排除D项。故选C项。

7.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】加强经济管控

【详解】根据题干和所学知识可知,为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;还在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁、卖酒等经营权收归国有,实行盐铁和酒的官营、专卖;又在全国范围内统―调配物资,平抑物价。他还下令对商人征收车船税。这些措施,使中央对经济的掌控大大加强,国家财政状况得到很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础,B项正确;降低田税的措施可以减轻农民赋税负担,但是题目只涉及汉武帝在盐业领域的措施,排除A项;题目只涉及汉武帝在盐业领域的措施,并未提及各地建的经济交流,排除C项;盐铁官营对盐铁商人地位造成了冲击,排除D项。故选B项。

8.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】皇帝制与三公九卿制、武帝强化监察的措施

【详解】根据题干信息“在各郡设立监察御史,监察郡内官员。在县设置郡监,监察各县官员”可知,秦朝设立监察御史,加强对了地方官员的监察,有助于中央对地方的控制。“建立刺史制度,刺史代表中央监察诸侯和地方高官。在郡设置督邮”等信息可知,西汉设立的刺史制度和督邮寄,也有助于中央加强对地方的控制和管理。因此,这两个朝代的措施共同作用在于加强中央集权,D项正确;秦朝和西汉的措施主要集中在对官员的监察和地方管理上,没有直接提到打击地主豪强势力,排除A项;题干并未提及官员的选拔制度,因此“完善了官员选拔制度”的说法错误,排除B项;监察御史和刺史制度并非设立在边疆地区,不能得出加强对边疆管理相关的结论,排除C项。故选D项。

9.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】北击匈奴

【详解】根据材料“经过汉初七十年休养生息,至汉武帝时马匹价高的状况已大有改观,养在马厩中的马匹多至40万匹”分析可知武帝时期马匹数量大增的直接原因是汉初长期休养生息政策(如文景之治)积累的国力,马匹是古代骑兵作战的核心资源,汉武帝为彻底解决匈奴威胁,需要强大骑兵部队,为北击匈奴创造了物质条件,D项正确;农耕动力主要依赖牛而非战马,排除A项;养马与孔子仁政(轻徭薄赋、民生关怀)无关,汉武帝时期虽推崇儒学但实际政策偏向扩张,排除B项;马匹增多是经济恢复的结果,而非促进经济恢复的原因,排除C项。故选D项。

10.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】北击匈奴

【详解】根据题干“勇”“雄”“猛”“安汉”“广武”“文人、学士也多练习骑射、击剑等”和所学知识可知,汉武帝组建起强大的骑兵队伍,开始大举反击匈奴。其中,卫青、霍去病率兵与匈奴进行了三次大战。匈奴受到重创,被迫迁徙漠北。此后,双方争夺的重点转移到西部,因此北击匈奴符合题意,D项正确;文景之治发生在汉文帝、汉景帝时期,不符合题意,排除A项;光武中兴发生在东汉刘秀统治时期,不符合题意,排除B项;秦朝灭亡后,拥有重兵的项羽自封为西楚霸王,封刘邦为汉王。双方为争夺帝位,展开争战,史称“楚汉之争”,排除C项。故选D项。

二、综合题

11.【答案】(1)变化:由实用转变为权力与礼制的象征;装饰从简单大气到追求繁杂。

治世局面:“文景之治”。

(2)措施:统一度量衡;

(3)〖示例〗图1:为改变以前诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,秦朝统一后,朝廷规定以秦制为基础,统一度量衡,所有度量衡用器由国家统一监制。度量衡的统一,促进了经济的发展。

图2:秦始皇统一六国后,在原有北方诸侯国长城的基础上,修筑起了西起临洮、东到辽东的长城,这就是举世闻名的“万里长城”。长城的修筑有效地抵御了匈奴入侵,巩固了秦朝的统一。

图3:汉武帝把全国划分为13个州部,每州部派刺史一人,定期巡视,代表朝廷监察州部内的地方官吏、豪强及其子弟。刺史的设立加强了中央对地方的控制,一定程度上防止了地方割据势力的形成,加强了中央集权。

图4:汉武帝时期,朝廷注重发展农业生产。新型播种工具耧车,以人或畜为动力,可将开沟、播种、掩土三道工序一次完成,大大加快了播种速度。

【难度】0.65

【知识点】北击匈奴与万里长城、武帝强化监察的措施、统一货币与度量衡、“文景之治”

【详解】(1)变化:根据材料“西汉前期的漆质饮食器具多以实用为主,其装饰简单大气,无过多装饰”“西汉中后期的漆质饮食器具,在外形上开始追求繁杂的装饰”“西汉中期,社会整体上安定,经济繁荣,所以漆质饮食器具装饰逐渐走向贵族化的审美风格,成为王公贵族的身份象征,此时器物开始承载了权力与礼制的内容”可得出,西汉漆质饮食器具的变化是由实用转变为权力与礼制的象征;装饰从简单大气到追求繁杂。

治世局面:根据材料“西汉中期,社会整体上安定,经济繁荣”结合所学知识可知,文景时期,政治清明,经济发展,人口增长,人民生活安定。这一时期历史上称为“文景之治”。漆器的变化反映了的治世局面是“文景之治”。

(2)措施:据所学可知,“铜量”是一种用于测量容积的器具,“铜权”是一种用于称重量的器具,都是统一度量衡的重要工具。

(3)解说词:开放性回答,言之有理即可,从“秦汉时期的统一措施”的历史图片中任意选出两幅,参照示例,撰写解说词。图1:从“秦汉时期的统一措施”的历史图片中选择图1铜量和铜权,参照示例,结合图片对应的史实“统一度量衡”的背景、内容、意义,撰写解说词。如:为改变以前诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,秦朝统一后,朝廷规定以秦制为基础,统一度量衡,所有度量衡用器由国家统一监制。度量衡的统一,促进了经济的发展。

图2:从“秦汉时期的统一措施”的历史图片中选择图2秦长城,参照示例,结合图片对应的史实“修筑长城”的背景、起止点、作用,撰写解说词。如:秦始皇统一六国后,在原有北方诸侯国长城的基础上,修筑起了西起临洮、东到辽东的长城,这就是举世闻名的“万里长城”。长城的修筑有效地抵御了匈奴入侵,巩固了秦朝的统一。

图3:从“秦汉时期的统一措施”的历史图片中选择图3刺史制度,参照示例,结合图片对应的刺史制度的内容、作用,撰写解说词。如:汉武帝把全国划分为13个州部,每州部派刺史一人,定期巡视,代表朝廷监察州部内的地方官吏、豪强及其子弟。刺史的设立加强了中央对地方的控制,一定程度上防止了地方割据势力的形成,加强了中央集权。

图4:从“秦汉时期的统一措施”的历史图片中选择图4汉代耧车,参照示例,结合图片对应的汉代耧车的功能、作用,撰写解说词。如:汉武帝时期,朝廷注重发展农业生产。新型播种工具耧车,以人或畜为动力,可将开沟、播种、掩土三道工序一次完成,大大加快了播种速度。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史