【中考押题卷】2025年江苏省南京市中考语文模拟预测卷(一)(含解析)

文档属性

| 名称 | 【中考押题卷】2025年江苏省南京市中考语文模拟预测卷(一)(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 183.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-17 14:10:49 | ||

图片预览

文档简介

2025年中考语文模拟预测卷

1.(2025 南京模拟)根据语境完成题目。

①人创造工具,人从来不是工具。②面对机器的高效,面对AI的全能,生命的价值与尊严所以存在,仅仅因为我们是人——因生活而 jiān忍顽强的人,因梦想而起舞燃烧的人,因相信而赤诚勇敢的人,因 而舍身忘我的人。③用你的活法定义世界的算法,将你的真实模样汇成世界的真相。④真正点亮黑夜的并不只有太阳,还有内心的火、眼中的光。

——摘自《南方周末 2025新年献词》

(1)看拼音写汉字。

jiān 忍顽强

(2)给加点字注音。

模样

(3)语段中横线处所用词语,最恰当的是

A.愿望

B.奉献

C.利益

D.挚爱

(4)从语段中摘录一句作为修辞应用的典型例子,你选哪一句?为什么?

我选第 句(填序号),理由是 。

2.(2025 南京模拟)春天,落在不同遭遇的人的眼中,是不同的景色。请将下面的名句补充完整。

春回大地几番景。白居易畅游钱塘湖,看“(1) ,浅草才能没马蹄”;韩愈出游郊外,赞“草树知春不久归,(2) ”;欧阳修于颍州西湖,吟“微动涟漪,(3) ”;秦观在村庄小园,赏“树绕村庄,(4) ”。

花开花落总关情。那漫天飘零的红雨中,有杜甫“正是江南好风景,(5) ”的深沉慨叹;有晏殊“(6) ,似曾相识燕归来”的无奈感伤;有龚自珍《己亥杂诗》中“(7) ,化作春泥更护花”的无私奉献;有陆游《卜算子 咏梅》里“(8) ,(9) ”的不改初心。

3.(2025 江宁区校级一模)南京市正在开展“总要来趟南京吧”文旅活动,你参与其中。

(1)叔叔一家人打算本周末从外地来南京游玩。他们列出一个“南京景点清单”,希望你能根据他们一家人的爱好,为他们重点推荐一处景点。你这样向他们推荐: 。(80字左右)

叔叔一家人的爱好 ①叔叔:喜欢拍摄自然、人文风光。 ②婶婶:热爱中国文化遗产。 ③堂妹:热衷文学阅读和创作。 ④堂弟:喜爱品尝特色美食。 ①夫子庙、秦淮河风光带 ②南京博物院 ③中山陵 ④中华门 ⑤台城 ⑥鸡鸣寺 ⑦赏心亭 ⑧栖霞山 ……

(2)游玩中,你们对对联增加趣味。堂妹、堂弟出上联,你对下联。下联也要包含南京景点名称。(①夫子庙、秦淮河风光带;②南京博物院;③中山陵;④中华门;⑤台城;⑥鸡鸣寺;⑦赏心亭;⑧栖霞山……)

上联:燕子矶畔归燕子

下联:

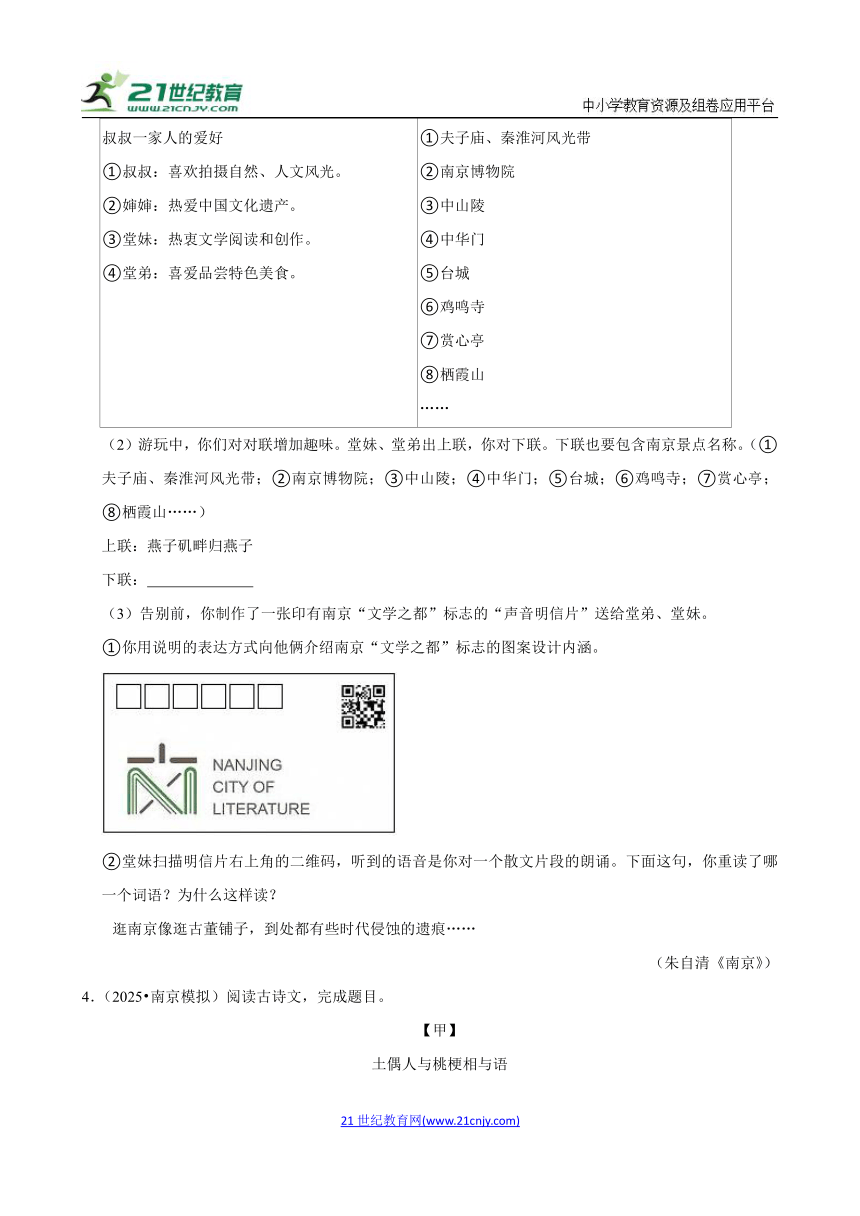

(3)告别前,你制作了一张印有南京“文学之都”标志的“声音明信片”送给堂弟、堂妹。

①你用说明的表达方式向他俩介绍南京“文学之都”标志的图案设计内涵。

②堂妹扫描明信片右上角的二维码,听到的语音是你对一个散文片段的朗诵。下面这句,你重读了哪一个词语?为什么这样读?

逛南京像逛古董铺子,到处都有些时代侵蚀的遗痕……

(朱自清《南京》)

4.(2025 南京模拟)阅读古诗文,完成题目。

【甲】

土偶人与桃梗相与语

孟尝君①将入秦,止者千数而弗听。苏秦欲止之,孟尝君曰:“人事者,吾已尽知之矣。吾所未闻者,独鬼事耳。”苏秦曰:“巨之来也,固不敢言人事也,固且以鬼事见君。”孟尝君见之。谓孟尝君曰:“今者臣来,过于淄博②上,有土偶人与桃梗③相与语。桃梗谓土偶人曰:“子,西岸之土也,埏④子以为人,至岁八月,降雨下,淄水至,则汝残矣。’土偶人曰:‘不然。吾西岸之土也,吾残则复西岸耳。今子,东国之桃梗也,刻削子以为人,降雨下,淄水至,流子而去,则子漂漂者将如耳!’A.今秦,四塞之国,譬若虎口,而君入之,则臣不知君所出矣。”孟尝君乃止。

(选自刘向编写《战国策 齐策三》)

【乙】

工之侨献琴

侨得良桐焉,斫而为琴,弦而鼓之,金声而玉应。自以为天下之美也,献之太常。使国工视之,曰:“弗古。”还之。工之侨以归,谋诸漆工,作断纹焉;又谋诸篆工,作古窾⑤焉。匣而埋诸土期年出之抱以适市。贵人过而见之,易之以百金,献诸朝。乐官传视,皆曰:“希世之珍也!”工之侨闻之,叹曰:“B.悲哉世也!岂独一琴哉?莫不然矣。”

(选自刘基《郁离子》)

【丙】

蝉

[唐]李商隐⑥

本以高难饱,徒劳恨费声。

五更疏欲断,一树碧无情。

薄宦⑦梗犹泛,故园芜已平。

烦君最相警⑧,我亦举家清。

【注释】①孟尝君:战国时期齐国贵族。苏秦:纵横家,主张合纵抗秦。②淄:淄水,在今山东省境内。③土偶人与桃梗:用泥土担成的人偶和槐木刻成的人偶。④埏(shǎn):揉和、搅拌(泥土),这里指把泥土揉成土偶人。⑤窾(kuǎn):款式。⑥李商隐:入仕时正值牛僧孺、李宗闵等为领袖的牛党与李德裕、郑罩等为领袖的李党之间的政治争斗。他在两党争斗的夫缝中挣扎,备受排挤。⑦薄宦:官职卑激。⑧相警:给我提题。

(1)结合【甲】【乙】两文,对【丙】诗加线字“梗”的理解最接近的一项是

A.桃木人偶,遇水漂流,喻依附强权终失根基。

B.刻意作旧的船桨,暗讽世人盲目崇古的风气。

C.如桃偶般在宦海浮沉,隐喻仕途艰难的境况。

D.揉土塑形的桃偶,喻个体被环境塑造的宿命。

(2)请给乙文画线句子断句并翻译。

匣而埋诸土期年出之抱以适市

(3)请从甲乙两文画波浪线的句子中任选一处,揣摩朗读的语气、语调,并说明理由。

我选 ,

(4)通过阅读以上三则材料,你学到哪些说理的技巧?请结合材料分析。

5.(2025 鼓楼区校级模拟)阅读下面材料,完成问题。

【材料一】

①美国戏剧理论家贝克曾经对“戏剧性”一词进行了探讨,他说:“在日常用语中,‘戏剧性的’这个词的意思有三个:(1)戏剧的材料;(2)能产生感情反应的;(3)在剧场条件下完全可以上演的……只有第一、二两个定义才合乎‘戏剧性’,而第三个则应该是‘剧场性’。同时,第一个定义太抽象,可以不用。那么‘戏剧性的’就只专用于‘能产生感情反应’,那么各种混淆也就一扫而清了。”可是,如果我们认真探讨这个结论,就会由此生发出一系列新的问题:剧作家究竟靠什么“产生感情反应”?为了得到观众的“感情反应”,剧作家应该注意哪些问题呢?剧作家同小说家、抒情诗人都要使读者、观众“产生感情反应”,他们的工作又有什么区别呢?

②英国的威廉 阿契尔在《剧作法》一书中指出:“关于戏剧性的唯一真正确切的定义是:任何能够使聚集在剧场中的普通观众感到兴趣的虚构人物的表演。”他认为:“任何进一步限制‘戏剧性’一词含义的企图,都只不过是表现了这样一种看法——某些表演形式将不会使观众感到兴趣,而这种看法常常会被实践所否定。”如果我们正视创作实践存在的复杂情况,就不能不承认阿契尔这种看法的合理性。假如有人认为一个剧本的某种处理方式是具有戏剧性的,就匆忙做出结论:不这样处理就不会产生戏剧性。这种论断,十有八九要被新的创作实践所推翻。

③由此可见,对“戏剧性”一词下的定义大都过于笼统;再进一步限制这个词的含义,又难免失于武断。我们的剧作家们在这里遇到了困难。

(选自《剧作家和戏剧性》)

【材料二】

就戏剧艺术而言,假定性更是其不可缺少的必备要素。不论是哪种样式或风格的戏剧,假定性就是它的本质属性。戏剧是假定的艺术,而这不仅不会妨碍它追求艺术的真实性,反而会使它更富有戏剧性。

既然假定性是艺术的一种属性,既然戏剧艺术离不开假定性审美原则,那么假定性因素中之假定就一定既是剧作家的、导演的、演员的,也是观众的。编、导、演与观众在假定的前提下,在假定的戏剧情景中演绎或欣赏,从而形成相对确定性的认知。

《哈姆莱特》是一部大家耳熟能详的悲剧,其中哈姆莱特和奥菲利亚是大家难以忘怀的形象。对于他们的是非好坏,大家得到的感觉认识是确定的。但这种确定性显然是建立在一系列假定性因素基础之上的。哈姆莱特父亲的亡魂向他诉说冤情,他为求证事实安排戏中戏来窥探新国王(叔叔)克劳迪斯的灵魂,他为了隐瞒自己的真实想法和动机远离自己的情人,他为了尽一个王子的责任并铲除一切罪恶的祸根选择了斗剑的方式以死相拼,一系列的假定源于他的报仇本能与潜能的激发——他疯了;奥菲利亚也是如此,她的父亲波罗涅斯的意外身亡,情人哈姆莱特的疯癫,所有爱和被爱的失落使她不再眷恋这个世界——她也疯了。这一系列看似合情合理的安排,其实体现的是莎士比亚运用戏剧假定性因素的智慧。作者在所有设定的假定性情境中,把剧中人物的主观情感和思想意图,把内心世界用看得见的具体行动或可感知的大段独白传达给了观众,把真与非真的想法转换给了观众,让观众自己判断与接受戏剧作家给出的假定性因素带来的结果。

(选自《戏剧假定性因素的文本表现》)

【材料三】

优秀的剧作家必须具备双重的品质。一个是人格品质,一个是艺术品质。一方面是做个正直善良的人,一方面要有狡猾的艺术手段。但我仍然强调作家个人道德品质的修养,别把做戏的手段用于实际生活。在剧作法里强调的悬念,出其不意,情理之中意料之外,仅仅是常识性的技法。要想写出优秀的剧本,确实要绞尽脑汁与夜不成寐,要像狐狸一样反复琢磨怎样吃到乌鸦嘴里的肉。从这个意义上说,要写出好的剧本,与狐狸共舞是十分必要的。因此,从剧作的角度说,剧作家应该是个阴谋家。唯其如此,你的剧作才能悬念叠出,环环相扣。

有人会问,你强调的与狐狸共舞,更多的是从中间人物与反面人物出发,那么塑造正面的英雄人物还需要狡猾吗?回答是:编剧的狡猾是永远需要的。正面人物的塑造也切忌平铺直叙。作为编剧要善于捕捉有戏剧性的人和事,要善于制造矛盾。真真假假,扑朔迷离……这就是我强调与狐狸共舞的根本所在。

(选自《剧作家要与狐狸共舞》)

(1)选文三中说“剧作家要与狐狸共舞”,具体指的是

(2)下列各项对选文一中贝克探讨“戏剧性的”这一概念理解有误的一项是

A.贝克认为能产生感情反应的艺术形式都是“戏剧性的”;

B.贝克认为戏剧性和剧场性存在交集,但并不完全相同;

C.贝克试图纠正日常用语中对“戏剧性的”的使用乱象;

D.贝克并没有从剧作家的角度深入分析“戏剧性”的特性。

(3)选文一提出了“戏剧性”这一概念,围绕这一概念,选文二、三分别有哪些具体的实施措施?试予以概括。

(4)作家莫言在演讲《小说与戏剧》中说道:“将小说改编成戏剧的时候,要特别注重矛盾冲突的设置,一个人物的性格在特殊的环境下才能暴露出来。”请结合你初中读过的名著里人物的人生经历,谈谈你对这句话的理解。

6.(2025 南京一模)阅读下面内容,回答问题。

偷声音的人

王伟锋

①偷声音的人大摇大摆进村的时候,人们正沉浸在湿漉漉的梦境里。

②此起彼伏的呼噜声,老牛反刍的咀嚼声,虫鸣声,间或一两声的犬吠,以及孩子哇哇的夜哭……全都戛然而止。

③就像灯泡突然断电一样,整个村子异常安静,密不透风,立时跌入无声的黑暗里。夜色深沉,玉璧冰轮的清辉在村路上缓缓流溢。原本躺着睡觉的树影猛地打了个愣怔,觉得哪里不对劲儿,四处瞧瞧,发现荒凉的寂静已经渗入村子的骨髓,于是赶紧抱紧树干,颤抖着将自己拉长的身子一寸一寸收回。

④最先发现声音丢失的人,是村头铁匠铺新来的小铁匠。

⑤小铁匠起床最早,因为他要赶在老铁匠睡醒之前,先把炉火呼呼地生起来,然后叮叮当当准备好打制的坯料,恭恭敬敬地等待老铁匠就着大铁砧,将它们依次敲打成犁钾、锄头、斧子、镰刀或者一枚枚闪亮的钉子。

⑥小铁匠这天想亲手打制一件铁器。

⑦一锤下去,火花四溅。怎么没有声音?小铁匠懵了。

⑧又一锤下去,火花绽放,依旧没有声音。小铁匠侧耳静听,以为声音正走在路上或者掉在了地下,但他耐心地等了又等,甚至举着火把四下里找了找,到处摸了又摸,还是没有任何声音。

⑨不仅如此,而且整个村子都陷入了深邃的无声无息之中。

⑩小铁匠摸摸嘴巴和耳朵,都在!正处在变声期的小铁匠,原本对声音异常敏感,此刻却发现竟然连自己发出的声音也听不到了。他不知道发生了什么事情,害怕起来,遂大喊大叫,但,无论他怎么喊叫,声音就好像走失了一般,又好像嘴巴到耳朵的距离拉长到了遥远的天际,什么也听不见。

小铁匠跌跌撞撞跑回屋子,疯了一样晃动老铁匠……

很快,村里的人都从睡梦中惊醒过来。他们和小铁匠一样,惊慌地发现,自己的耳朵、嘴巴和舌头都在,就是没有了声音。而且,狗的汪汪、马的啖啖、羊的咩咩……所有飞翔在村子上空的声音,一夜之间,全部消失了。

众人慌作一团,指手画脚地“议论”起来。你捣捣我的胸,我捶捶你的肩,艰难地沟通着信息。按理说,人过留印,鸟飞有影,蚂蚁爬过还有个道道儿呢。可是,这件事情,却如此荒唐离奇,简直一点儿线索也没有嘛。

怎么办?村长召集几个德高望重、见多识广、智慧超群的人,坐在一起,反复“商讨”“研究”“论证”。结论一致是,声音应该是被人偷走了。

大家赶紧动身,分头去找,村长“说”,一定要追上偷声音的人。

说干就干,大家顾不上吃饭喝水,饿着肚子,四面出击,去庄稼地里寻找,下河里打摸,漫山遍野搜寻,几乎把每个角落、每根草稞、每块石头都翻遍了。

一连多天,一无所获。

不过,有人“说”,其实,没有声音也不全是坏事。

比如,汉子们再也听不到老婆在耳边的唠叨了。婆媳之间,那些恩恩怨怨的话没有了,彼此反而相处和睦。每家每户都悄无声息,只见炊烟袅袅升起,不闻吵架和打闹声。街头巷尾,听不到悍妇们高声大嗓骂街了……

孩子们无所谓,有没有声音,丝毫不影响他们玩游戏的热情。

以前铁匠铺子里传出来叮叮当当的敲打声,再也不会日里夜里聒噪人了。

还有人大胆地推测,那个偷声音的人,会不会是小铁匠呢?

一个无月之夜,铁匠铺子莫名其妙失了火。

第二天,人们看到小铁匠被赶出了铁匠铺,提着他那被烧得满是窟窿露着棉絮的破被褥,走一步抹一下泪,耸动着瘦小的肩,趔趄着身子离开了铁匠铺。

村里人逐渐适应了没有声音的生活。

直到下了一场雨,放羊老汉突然带回一个好消息。他放羊的那条山沟,半山腰有个山洞,在山洞里避雨时,老汉发现了一个沉重的大口袋,打开,里面居然是村里被偷走的各种声音。

因为口袋太重,老汉背不动,手脚并用连比带画通知大家赶紧上山,各自去认领。

消失已久的声音终于回来了。不过,因为保存不当,时间过长,加之山洞潮湿闷热,又淋了雨,声音已经有些霉变,袋子里散发出一阵阵腐烂的气息。

声音找回来,村子里又恢复了鸡鸣狗叫的鲜活日子。

只是,人们兴奋了没多久,就高兴不起来了。

有人开始怀念那些没有声音的日子。这股情绪像烟雾一样,在村子的院落里四处蔓延。夜里,这些人敞开了大门睡,暗自期盼偷声音的人再次光临。

遗憾的是,除了几只瞟肥体壮的山羊,还有铁匠铺里的那个硕大的铁砧子被偷走了,村子里什么东西也没丢过。

偷声音的人再也没有光顾这里。

就好像,他从没有来过一样。

(1)本文以“声音”为线,请根据文章内容完成填空。

①

②

③

④

(2)请结合小贴士,赏析下面句子的表达效果。

【小贴士】“陌生化”往往在内容和形式上违反常情、常理、常事,打破形式逻辑却又合乎情感逻辑。陌生化手法的运用使小说呈现出散文化、诗意化的美感。

声音已经有些霉变,袋子里散发出一阵阵腐烂的气息。

(3)关于小说的主人公,有同学认为是小铁匠,也有同学认为是村中众人群像,请结合小说内容谈谈你的看法。

(4)以下是deepseek根据本文改写的歌词,请结合你对“无声”多重意蕴的理解补全歌词。

主歌 寂静夜里,声音消失,世界陷入沉默。 脚步匆忙,四处寻找,希望在黑暗闪烁。

副歌 争吵不再,喧嚣远去。 有你吵闹,没你寂寞。 我们在寻找中懂得:

7.(2024 秦淮区一模)(1)让不同名著中的人物相遇,是一种很有意思的尝试。请从初中语文教材推荐阅读的36部名著中选择两部,参照示例,用连续设问的方式进行探究。(“示例”中出现的人物不能用来答题)

【示例】

设问一:选择哪两部名著中的不同人物相遇?

《简 爱》中的简 爱和《儒林外史》中的沈琼枝相遇。

设问二:为什么要让他(她)们相遇?

让简 爱和沈琼枝相遇不仅展现了两位女性反抗命运、追求独立等共同个性特点,也体现了跨文化交流的价值和意义。可以让读者看到不同时代、不同文化背景下的女性如何面对相似的挑战,并从中汲取智慧和力量。

设问三:相遇时各自状况如何?

简 爱决然离开桑菲尔德庄园,身心交瘁。沈琼枝寓居金陵,靠自己的才艺维持生计。

(2)创意表达。

经过以上的阅读探究,你认为他(她)们相遇后会发生什么故事。请发挥想象,写出故事梗概,100字左右。(“示例”中出现的人物不能用来答题)

示例:在王府塘手帕巷寓所,简 爱和沈琼枝相遇。两人互致问候之后,分别谈起各自“出走”的经历和对平等、独立、尊严的看法。两人都获得新的启示并互相鼓励。临别时,沈琼枝当场写扇作诗赠给简 爱,简 爱则将自己曾创作的一幅水彩画相赠。

8.(2025 南京模拟)微写作。

鲍鹏山在《江湖不远》一书中分析林冲时说:“林冲的世界一直在下雪。林冲的雪,让我们觉得,这世界这么苦,可是,唉!这世界还这么美。”你如何理解这句话?请你结合《水浒传》中林冲的故事情节写一篇短评。(字数120字左右)

9.(2025 建邺区一模)阅读下面内容,从两个选项中任选一个,按要求写作。

校园内,大门左侧有一块荒地,约6平方米。

(1)畅想20年后这块地上的10分钟内会发生什么。写一个故事。

(2)近期学校想开发这块地,你觉得这块地适合做什么?写下你的思考和规划。

要求:①题目自拟;②不少于600字;③不出现真实的校名、人名等相关信息。

2025年中考语文模拟预测卷

参考答案与试题解析

1.(2025 南京模拟)根据语境完成题目。

①人创造工具,人从来不是工具。②面对机器的高效,面对AI的全能,生命的价值与尊严所以存在,仅仅因为我们是人——因生活而 jiān忍顽强的人,因梦想而起舞燃烧的人,因相信而赤诚勇敢的人,因 而舍身忘我的人。③用你的活法定义世界的算法,将你的真实模样汇成世界的真相。④真正点亮黑夜的并不只有太阳,还有内心的火、眼中的光。

——摘自《南方周末 2025新年献词》

(1)看拼音写汉字。

jiān 坚 忍顽强

(2)给加点字注音。

模样 mú

(3)语段中横线处所用词语,最恰当的是 B

A.愿望

B.奉献

C.利益

D.挚爱

(4)从语段中摘录一句作为修辞应用的典型例子,你选哪一句?为什么?

我选第 ② 句(填序号),理由是 这句话连用四个“因……而……的人”,是典型的排比手法的使用 。

【答案】(1)坚

(2)mú

(3)B

(4)②这句话连用四个“因……而……的人”,是典型的排比手法的使用

【分析】(1)本题考查汉字字形。根据字词积累和语境,“jiān忍顽强”写作“坚忍顽强”。

(2)本题考查汉字字音。根据字词积累,“模样”中的“模”读作“mú”。

(3)本题考查选词填空。愿望:希望将来能达到某种目的的想法。奉献:不求回报的给予。利益:好处。挚爱:深深地爱着。结合后面“舍身忘我”可知,填“奉献”更合适。

故选:B。

(4)本题考查修辞方法。第②句“因生活而 jiān忍顽强的人,因梦想而起舞燃烧的人,因相信而赤诚勇敢的人,因 而舍身忘我的人”连用四个“因……而……的人”,可知这句话使用了排比的修辞方法。

【解答】答案:

(1)坚

(2)mú

(3)B

(4)②这句话连用四个“因……而……的人”,是典型的排比手法的使用

2.(2025 南京模拟)春天,落在不同遭遇的人的眼中,是不同的景色。请将下面的名句补充完整。

春回大地几番景。白居易畅游钱塘湖,看“(1) 乱花渐欲迷人眼 ,浅草才能没马蹄”;韩愈出游郊外,赞“草树知春不久归,(2) 百般红紫斗芳菲 ”;欧阳修于颍州西湖,吟“微动涟漪,(3) 惊起沙禽掠岸飞 ”;秦观在村庄小园,赏“树绕村庄,(4) 水满陂塘 ”。

花开花落总关情。那漫天飘零的红雨中,有杜甫“正是江南好风景,(5) 落花时节又逢君 ”的深沉慨叹;有晏殊“(6) 无可奈何花落去 ,似曾相识燕归来”的无奈感伤;有龚自珍《己亥杂诗》中“(7) 落红不是无情物 ,化作春泥更护花”的无私奉献;有陆游《卜算子 咏梅》里“(8) 零落成泥碾作尘 ,(9) 只有香如故 ”的不改初心。

【答案】(1)乱花渐欲迷人眼

(2)百般红紫斗芳菲

(3)惊起沙禽掠岸飞

(4)水满陂塘

(5)落花时节又逢君

(6)无可奈何花落去

(7)落红不是无情物

(8)零落成泥碾作尘

(9)只有香如故

【分析】本题考查学生对古诗文名句的识记能力。解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语句写出相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。理解性识记,注意结合语境填充。

【解答】(1)乱花渐欲迷人眼

(2)百般红紫斗芳菲

(3)惊起沙禽掠岸飞

(4)水满陂塘

(5)落花时节又逢君

(6)无可奈何花落去

(7)落红不是无情物

(8)零落成泥碾作尘(注意“碾”的书写)

(9)只有香如故

3.(2025 江宁区校级一模)南京市正在开展“总要来趟南京吧”文旅活动,你参与其中。

(1)叔叔一家人打算本周末从外地来南京游玩。他们列出一个“南京景点清单”,希望你能根据他们一家人的爱好,为他们重点推荐一处景点。你这样向他们推荐: 叔叔、婶婶、弟弟妹妹,我推荐你们去南京博物院。这里有精美的文物等自然人文风光,方便叔叔拍摄;作为文化遗产,婶婶能感受中国文化魅力;堂妹能从中获取文学灵感;附近还有很多特色美食,堂弟可以大饱口福 。(80字左右)

叔叔一家人的爱好 ①叔叔:喜欢拍摄自然、人文风光。 ②婶婶:热爱中国文化遗产。 ③堂妹:热衷文学阅读和创作。 ④堂弟:喜爱品尝特色美食。 ①夫子庙、秦淮河风光带 ②南京博物院 ③中山陵 ④中华门 ⑤台城 ⑥鸡鸣寺 ⑦赏心亭 ⑧栖霞山 ……

(2)游玩中,你们对对联增加趣味。堂妹、堂弟出上联,你对下联。下联也要包含南京景点名称。(①夫子庙、秦淮河风光带;②南京博物院;③中山陵;④中华门;⑤台城;⑥鸡鸣寺;⑦赏心亭;⑧栖霞山……)

上联:燕子矶畔归燕子

下联: 鸡鸣寺前闻鸡鸣

(3)告别前,你制作了一张印有南京“文学之都”标志的“声音明信片”送给堂弟、堂妹。

①你用说明的表达方式向他俩介绍南京“文学之都”标志的图案设计内涵。

②堂妹扫描明信片右上角的二维码,听到的语音是你对一个散文片段的朗诵。下面这句,你重读了哪一个词语?为什么这样读?

逛南京像逛古董铺子,到处都有些时代侵蚀的遗痕……

(朱自清《南京》)

【答案】(1)叔叔、婶婶、弟弟妹妹,我推荐你们去南京博物院。这里有精美的文物等自然人文风光,方便叔叔拍摄;作为文化遗产,婶婶能感受中国文化魅力;堂妹能从中获取文学灵感;附近还有很多特色美食,堂弟可以大饱口福。

(2)示例:鸡鸣寺前闻鸡鸣

(3)①堂弟、堂妹,南京“文学之都”标志中,字母“N”代表南京(Nanjing ),形似蜿蜒的长江或古老的城墙,体现南京的地域特色;绿色象征生机与活力,寓意南京文学蓬勃发展;上方的线条似笔触,代表文学创作。整体传达出南京作为文学之都的独特魅力和文学活力。

②到处。原因:重读“到处”,能强调南京各个地方都有时代侵蚀遗痕这一特点,突出南京历史文化的深厚底蕴。

【分析】(1)本题考查推荐景点。

首先要了解每个景点的特色,然后根据叔叔一家人的不同爱好,找到能最大程度满足他们需求的景点。比如南京博物院,有丰富的文物藏品等人文风光,属于中国文化遗产,还能从文物背后的故事等获取文学创作灵感,周边也有特色美食。推荐内容:叔叔、婶婶、弟弟妹妹,我推荐你们去南京博物院。这里有精美的文物等自然人文风光,方便叔叔拍摄;作为文化遗产,婶婶能感受中国文化魅力;堂妹能从中获取文学灵感;附近还有很多特色美食,堂弟可以大饱口福。

(2)本题考查对对联。

对联要求对仗工整,平仄协调。“燕子矶”是景点名称,且“燕子”是一种动物,下联也要对应景点名称,且前面是动物相关。“畔”是方位词,下联也要用方位词对应。“归燕子”是动宾结构,下联也要是动宾结构。示例:鸡鸣寺前闻鸡鸣

(3)①本题考查设计图案的分析。

说明时要条理清晰,可从整体到局部介绍图案元素及其代表意义。

介绍内容:堂弟、堂妹,南京“文学之都”标志中,字母“N”代表南京(Nanjing ),形似蜿蜒的长江或古老的城墙,体现南京的地域特色;绿色象征生机与活力,寓意南京文学蓬勃发展;上方的线条似笔触,代表文学创作。整体传达出南京作为文学之都的独特魅力和文学活力。

②本题考查重读。根据句子想要强调的重点来确定重读词语。此句强调南京像古董铺子,到处有时代遗痕的特点,“到处”突出了这种特点的普遍性。重读词语:到处。原因:重读“到处”,能强调南京各个地方都有时代侵蚀遗痕这一特点,突出南京历史文化的深厚底蕴。

【解答】答案:

(1)叔叔、婶婶、弟弟妹妹,我推荐你们去南京博物院。这里有精美的文物等自然人文风光,方便叔叔拍摄;作为文化遗产,婶婶能感受中国文化魅力;堂妹能从中获取文学灵感;附近还有很多特色美食,堂弟可以大饱口福。

(2)示例:鸡鸣寺前闻鸡鸣

(3)①堂弟、堂妹,南京“文学之都”标志中,字母“N”代表南京(Nanjing ),形似蜿蜒的长江或古老的城墙,体现南京的地域特色;绿色象征生机与活力,寓意南京文学蓬勃发展;上方的线条似笔触,代表文学创作。整体传达出南京作为文学之都的独特魅力和文学活力。

②到处。原因:重读“到处”,能强调南京各个地方都有时代侵蚀遗痕这一特点,突出南京历史文化的深厚底蕴。

4.(2025 南京模拟)阅读古诗文,完成题目。

【甲】

土偶人与桃梗相与语

孟尝君①将入秦,止者千数而弗听。苏秦欲止之,孟尝君曰:“人事者,吾已尽知之矣。吾所未闻者,独鬼事耳。”苏秦曰:“巨之来也,固不敢言人事也,固且以鬼事见君。”孟尝君见之。谓孟尝君曰:“今者臣来,过于淄博②上,有土偶人与桃梗③相与语。桃梗谓土偶人曰:“子,西岸之土也,埏④子以为人,至岁八月,降雨下,淄水至,则汝残矣。’土偶人曰:‘不然。吾西岸之土也,吾残则复西岸耳。今子,东国之桃梗也,刻削子以为人,降雨下,淄水至,流子而去,则子漂漂者将如耳!’A.今秦,四塞之国,譬若虎口,而君入之,则臣不知君所出矣。”孟尝君乃止。

(选自刘向编写《战国策 齐策三》)

【乙】

工之侨献琴

侨得良桐焉,斫而为琴,弦而鼓之,金声而玉应。自以为天下之美也,献之太常。使国工视之,曰:“弗古。”还之。工之侨以归,谋诸漆工,作断纹焉;又谋诸篆工,作古窾⑤焉。匣而埋诸土期年出之抱以适市。贵人过而见之,易之以百金,献诸朝。乐官传视,皆曰:“希世之珍也!”工之侨闻之,叹曰:“B.悲哉世也!岂独一琴哉?莫不然矣。”

(选自刘基《郁离子》)

【丙】

蝉

[唐]李商隐⑥

本以高难饱,徒劳恨费声。

五更疏欲断,一树碧无情。

薄宦⑦梗犹泛,故园芜已平。

烦君最相警⑧,我亦举家清。

【注释】①孟尝君:战国时期齐国贵族。苏秦:纵横家,主张合纵抗秦。②淄:淄水,在今山东省境内。③土偶人与桃梗:用泥土担成的人偶和槐木刻成的人偶。④埏(shǎn):揉和、搅拌(泥土),这里指把泥土揉成土偶人。⑤窾(kuǎn):款式。⑥李商隐:入仕时正值牛僧孺、李宗闵等为领袖的牛党与李德裕、郑罩等为领袖的李党之间的政治争斗。他在两党争斗的夫缝中挣扎,备受排挤。⑦薄宦:官职卑激。⑧相警:给我提题。

(1)结合【甲】【乙】两文,对【丙】诗加线字“梗”的理解最接近的一项是 C

A.桃木人偶,遇水漂流,喻依附强权终失根基。

B.刻意作旧的船桨,暗讽世人盲目崇古的风气。

C.如桃偶般在宦海浮沉,隐喻仕途艰难的境况。

D.揉土塑形的桃偶,喻个体被环境塑造的宿命。

(2)请给乙文画线句子断句并翻译。

匣而埋诸土期年出之抱以适市

(3)请从甲乙两文画波浪线的句子中任选一处,揣摩朗读的语气、语调,并说明理由。

我选 A,朗读语气应是诚恳、急切且略带担忧的 , 苏秦为劝阻孟尝君入秦,先以土偶人与桃梗的故事作铺垫,最后点明秦国如虎口,入之难出,是在真心为孟尝君的安危考虑,急切希望孟尝君能停止入秦计划,所以语气要诚恳、急切,流露出担忧之情。

(4)通过阅读以上三则材料,你学到哪些说理的技巧?请结合材料分析。

【答案】(1)C

(2)断句:匣而埋诸土/期年/出之/抱以适市。

翻译:(工之侨)用匣子装着把它埋在地下,过了一年,把它挖出来,抱着它到集市上去卖。

(3)示例:我选 A,朗读语气应是诚恳、急切且略带担忧的。理由:苏秦为劝阻孟尝君入秦,先以土偶人与桃梗的故事作铺垫,最后点明秦国如虎口,入之难出,是在真心为孟尝君的安危考虑,急切希望孟尝君能停止入秦计划,所以语气要诚恳、急切,流露出担忧之情。

(4)借物喻理:【甲】文苏秦借土偶人与桃梗的对话,让孟尝君易于理解和接受;【丙】诗李商隐以蝉自比,委婉地表达内心的感慨。对比说理:【乙】文将工之侨最初献琴被以“弗古”退回,和作旧后琴被视为“希世之珍”进行对比,鲜明地揭示出世人盲目崇古、不重实质的现象,增强了说理的力度。

【分析】译文:

【甲】:

孟尝君准备前往秦国,劝阻他的人成百上千,他都一概不听。苏秦也想劝阻他,孟尝君说:“人间的事情,我已经都知道了。我还没有听说过的,只有鬼怪之事罢了。”苏秦说:“我这次来,本来就不敢谈人间的事,而是专门来给您讲鬼怪之事的。”孟尝君于是接见了他。苏秦对孟尝君说:“我这次来,路过淄水河畔,听到一个土偶人和一个桃梗在交谈。桃梗对土偶人说:‘你是西岸的泥土,被揉和做成了人,到了八月雨季,淄水猛涨,你就会被冲毁了。’土偶人说:‘不是这样。我本就是西岸的泥土,被冲毁后不过是回到西岸罢了。而你呢,是东方的桃梗,被雕刻成人形,一旦降雨涨水,淄水一来,把你冲走,那时你将飘流到哪里去呢?’如今的秦国,就像是四周都有要塞的虎口,您要是进去了,那我就不知道您能从哪里出来了。”孟尝君于是停止了前往秦国的计划。

【乙】:

工之侨得到一块优质的桐木,把它砍削成一张琴,装上琴弦弹奏起来,发出金钟般的声响和美玉般的共鸣。他自认为这是天下最好的琴了,就把它献给太常寺(的主管人)。主管人让国内最有名的乐工来鉴定,乐工说:“这琴不古老。”就把琴退还回来了。工之侨把琴拿回家,跟漆匠商量,在琴上漆出断裂的纹理;又跟刻字工匠商量,在琴上刻了古代款式的花纹。然后用匣子装着把它埋在地下,过了一年挖出来,抱着它到集市上去卖。有个达官贵人从集市上经过,看见了这张琴,用一百两金子买了下来,把它献给朝廷。乐官们传递着观赏,都说:“这真是世上少有的珍宝啊!”工之侨听到这种情况,感叹道:“可悲啊,这个世道!难道只是一张琴是这样的吗?没有什么不是这样的啊。”

【丙】:

本来就因栖息高处难以饱腹,徒劳地哀怨鸣叫也是枉费精神。五更以后蝉声渐渐稀疏断绝,满树碧绿却依旧冷漠无情。官职低微像桃梗漂流不定,故乡田园早已荒芜杂草齐平。多谢你时时警示提醒我,我也是全家一样清正廉洁。

【解答】(1)本题考查内容的分析。

A.有误,在【甲】文中,桃梗是东国之桃梗,刻削为人后,降雨淄水至会被流走,是自身在水中漂流,并非依附强权,所以 A 选项中“依附强权终失根基”说法错误。

B.有误,【乙】文主要说的是工之侨献琴,通过作伪使琴被当作稀世珍宝,重点不在船桨,且与【丙】诗中“梗”的含义关联不大。

C.正确,【丙】诗中“薄宦梗犹泛”,诗人以“梗犹泛”自比,结合注释可知诗人在两党争斗夹缝中挣扎,仕途艰难,如同【甲】文中桃梗在水中漂流无定所,在宦海浮沉。

D.有误,【甲】文中桃梗是被刻削为人,并非揉土塑形,且【丙】诗中“梗”主要体现的是仕途漂泊艰难,并非个体被环境塑造的宿命。

故选:C。

(2)本题考查翻译。

重点词:匣,名词作动词,用匣子装;诸,“之于”的合音;期年,满一年;适,到……去。句意:翻译:(工之侨)用匣子装着把它埋在地下,过了一年,把它挖出来,抱着它到集市上去卖。故可断为:匣而埋诸土/期年/出之/抱以适市。

(3)本题考查句子的朗读。

示例一:我选 A,朗读语气应是诚恳、急切且略带担忧的。理由:苏秦为劝阻孟尝君入秦,先以土偶人与桃梗的故事作铺垫,最后点明秦国如虎口,入之难出,是在真心为孟尝君的安危考虑,急切希望孟尝君能停止入秦计划,所以语气要诚恳、急切,流露出担忧之情。

示例二:我选 B,朗读语气应是悲愤、感慨且沉重的。理由:工之侨精心制作的琴因不被认为“古”而被退回,他作旧后琴却被视为珍宝,他由此发出感叹,“悲哉世也”直接表达出对世风的悲愤,“岂独一琴哉?莫不然矣”感慨这种现象的普遍,语气应沉重、悲愤。

(4)本题考查开放性阅读。

借物喻理:【甲】文苏秦借土偶人与桃梗的对话,将秦国比作虎口,来比喻孟尝君入秦的危险处境,形象生动地说明入秦的风险,让孟尝君易于理解和接受;【丙】诗李商隐以蝉自比,借蝉栖息高处难以饱腹、徒劳鸣叫,隐喻自己仕途不顺、生活清苦,委婉地表达内心的感慨。对比说理:【乙】文将工之侨最初献琴被以“弗古”退回,和作旧后琴被视为“希世之珍”进行对比,鲜明地揭示出世人盲目崇古、不重实质的现象,增强了说理的力度。

答案:

(1)C

(2)断句:匣而埋诸土/期年/出之/抱以适市。

翻译:(工之侨)用匣子装着把它埋在地下,过了一年,把它挖出来,抱着它到集市上去卖。

(3)示例:我选 A,朗读语气应是诚恳、急切且略带担忧的。理由:苏秦为劝阻孟尝君入秦,先以土偶人与桃梗的故事作铺垫,最后点明秦国如虎口,入之难出,是在真心为孟尝君的安危考虑,急切希望孟尝君能停止入秦计划,所以语气要诚恳、急切,流露出担忧之情。

(4)借物喻理:【甲】文苏秦借土偶人与桃梗的对话,让孟尝君易于理解和接受;【丙】诗李商隐以蝉自比,委婉地表达内心的感慨。对比说理:【乙】文将工之侨最初献琴被以“弗古”退回,和作旧后琴被视为“希世之珍”进行对比,鲜明地揭示出世人盲目崇古、不重实质的现象,增强了说理的力度。

5.(2025 鼓楼区校级模拟)阅读下面材料,完成问题。

【材料一】

①美国戏剧理论家贝克曾经对“戏剧性”一词进行了探讨,他说:“在日常用语中,‘戏剧性的’这个词的意思有三个:(1)戏剧的材料;(2)能产生感情反应的;(3)在剧场条件下完全可以上演的……只有第一、二两个定义才合乎‘戏剧性’,而第三个则应该是‘剧场性’。同时,第一个定义太抽象,可以不用。那么‘戏剧性的’就只专用于‘能产生感情反应’,那么各种混淆也就一扫而清了。”可是,如果我们认真探讨这个结论,就会由此生发出一系列新的问题:剧作家究竟靠什么“产生感情反应”?为了得到观众的“感情反应”,剧作家应该注意哪些问题呢?剧作家同小说家、抒情诗人都要使读者、观众“产生感情反应”,他们的工作又有什么区别呢?

②英国的威廉 阿契尔在《剧作法》一书中指出:“关于戏剧性的唯一真正确切的定义是:任何能够使聚集在剧场中的普通观众感到兴趣的虚构人物的表演。”他认为:“任何进一步限制‘戏剧性’一词含义的企图,都只不过是表现了这样一种看法——某些表演形式将不会使观众感到兴趣,而这种看法常常会被实践所否定。”如果我们正视创作实践存在的复杂情况,就不能不承认阿契尔这种看法的合理性。假如有人认为一个剧本的某种处理方式是具有戏剧性的,就匆忙做出结论:不这样处理就不会产生戏剧性。这种论断,十有八九要被新的创作实践所推翻。

③由此可见,对“戏剧性”一词下的定义大都过于笼统;再进一步限制这个词的含义,又难免失于武断。我们的剧作家们在这里遇到了困难。

(选自《剧作家和戏剧性》)

【材料二】

就戏剧艺术而言,假定性更是其不可缺少的必备要素。不论是哪种样式或风格的戏剧,假定性就是它的本质属性。戏剧是假定的艺术,而这不仅不会妨碍它追求艺术的真实性,反而会使它更富有戏剧性。

既然假定性是艺术的一种属性,既然戏剧艺术离不开假定性审美原则,那么假定性因素中之假定就一定既是剧作家的、导演的、演员的,也是观众的。编、导、演与观众在假定的前提下,在假定的戏剧情景中演绎或欣赏,从而形成相对确定性的认知。

《哈姆莱特》是一部大家耳熟能详的悲剧,其中哈姆莱特和奥菲利亚是大家难以忘怀的形象。对于他们的是非好坏,大家得到的感觉认识是确定的。但这种确定性显然是建立在一系列假定性因素基础之上的。哈姆莱特父亲的亡魂向他诉说冤情,他为求证事实安排戏中戏来窥探新国王(叔叔)克劳迪斯的灵魂,他为了隐瞒自己的真实想法和动机远离自己的情人,他为了尽一个王子的责任并铲除一切罪恶的祸根选择了斗剑的方式以死相拼,一系列的假定源于他的报仇本能与潜能的激发——他疯了;奥菲利亚也是如此,她的父亲波罗涅斯的意外身亡,情人哈姆莱特的疯癫,所有爱和被爱的失落使她不再眷恋这个世界——她也疯了。这一系列看似合情合理的安排,其实体现的是莎士比亚运用戏剧假定性因素的智慧。作者在所有设定的假定性情境中,把剧中人物的主观情感和思想意图,把内心世界用看得见的具体行动或可感知的大段独白传达给了观众,把真与非真的想法转换给了观众,让观众自己判断与接受戏剧作家给出的假定性因素带来的结果。

(选自《戏剧假定性因素的文本表现》)

【材料三】

优秀的剧作家必须具备双重的品质。一个是人格品质,一个是艺术品质。一方面是做个正直善良的人,一方面要有狡猾的艺术手段。但我仍然强调作家个人道德品质的修养,别把做戏的手段用于实际生活。在剧作法里强调的悬念,出其不意,情理之中意料之外,仅仅是常识性的技法。要想写出优秀的剧本,确实要绞尽脑汁与夜不成寐,要像狐狸一样反复琢磨怎样吃到乌鸦嘴里的肉。从这个意义上说,要写出好的剧本,与狐狸共舞是十分必要的。因此,从剧作的角度说,剧作家应该是个阴谋家。唯其如此,你的剧作才能悬念叠出,环环相扣。

有人会问,你强调的与狐狸共舞,更多的是从中间人物与反面人物出发,那么塑造正面的英雄人物还需要狡猾吗?回答是:编剧的狡猾是永远需要的。正面人物的塑造也切忌平铺直叙。作为编剧要善于捕捉有戏剧性的人和事,要善于制造矛盾。真真假假,扑朔迷离……这就是我强调与狐狸共舞的根本所在。

(选自《剧作家要与狐狸共舞》)

(1)选文三中说“剧作家要与狐狸共舞”,具体指的是 剧作家在创作时要善于运用技巧,制造悬念,设置矛盾冲突,使剧作情节环环相扣,富有戏剧性。

(2)下列各项对选文一中贝克探讨“戏剧性的”这一概念理解有误的一项是 A

A.贝克认为能产生感情反应的艺术形式都是“戏剧性的”;

B.贝克认为戏剧性和剧场性存在交集,但并不完全相同;

C.贝克试图纠正日常用语中对“戏剧性的”的使用乱象;

D.贝克并没有从剧作家的角度深入分析“戏剧性”的特性。

(3)选文一提出了“戏剧性”这一概念,围绕这一概念,选文二、三分别有哪些具体的实施措施?试予以概括。

(4)作家莫言在演讲《小说与戏剧》中说道:“将小说改编成戏剧的时候,要特别注重矛盾冲突的设置,一个人物的性格在特殊的环境下才能暴露出来。”请结合你初中读过的名著里人物的人生经历,谈谈你对这句话的理解。

【答案】 (1)剧作家在创作时要善于运用技巧,制造悬念,设置矛盾冲突,使剧作情节环环相扣,富有戏剧性。

(2)A

(3)选文二:运用戏剧假定性,在假定性情境中传达人物情感、思想,让观众判断接受。选文三:剧作家具备狡猾的艺术手段,制造悬念、矛盾,避免平铺直叙。

(4)示例:以《骆驼祥子》中祥子为例,他本勤劳善良有梦想,身处黑暗混乱社会,车被抢、钱被敲诈等特殊环境,使他从积极向上变得堕落自私,特殊环境和矛盾冲突暴露并改变了他的性格,体现了莫言这句话的正确性。

【分析】本文是以“戏剧”为主题的材料阅读。第一题考查材料内容分析,第二题考查材料内容理解分析,第三题考查材料内容概括,第四题考查句子理解。

【解答】 (1)首先看文本中“从这个意义上说,要写出好的剧本,与狐狸共舞是十分必要的。因此,从剧作的角度说,剧作家应该是个阴谋家。唯其如此,你的剧作才能悬念叠出,环环相扣”。这里表明“与狐狸共舞”和成为“阴谋家”类似,目的是让剧作悬念多、情节连贯。再看“编剧的狡猾是永远需要的。正面人物的塑造也切忌平铺直叙。作为编剧要善于捕捉有戏剧性的人和事,要善于制造矛盾”,这进一步说明“与狐狸共舞”指的是编剧在创作时,不管塑造什么人物,都要运用技巧,让剧作有戏剧性。

(2)A.有误,贝克说“戏剧性的”专用于“能产生感情反应”,但不是说所有能产生感情反应的艺术形式都是“戏剧性的”,这种表述过于绝对;

BCD.正确。

故选:A。

(3)选文二:强调假定性是戏剧艺术不可缺少的本质属性,编、导、演与观众在假定的前提下演绎或欣赏。以《哈姆莱特》为例,说明剧作家通过设置一系列假定性情境,把人物情感、意图等传达给观众,让观众判断接受结果,这就是围绕“戏剧性”在创作中运用假定性的措施。选文三:提到剧作家要具备双重品质,要有狡猾的艺术手段,像“阴谋家”一样,让剧作悬念叠出,环环相扣。强调塑造正面人物也不能平铺直叙,要善于捕捉有戏剧性的人和事,制造矛盾,这是从剧作家创作技巧方面对“戏剧性”的实施措施。

(4)此题答案不唯一。以《骆驼祥子》为例,祥子本是一个勤劳、善良、有梦想的青年,一心想通过自己的努力买一辆属于自己的车。但他身处的社会黑暗混乱,军阀混战,他的车被大兵抢走。这种特殊环境下,他的性格开始发生变化,从积极向上变得有些无奈和迷茫。后来他继续努力攒钱,却又被孙侦探敲诈一空。一次次的打击,使他善良坚韧的性格逐渐被摧毁,最后在虎妞难产死后,小福子自杀,他彻底堕落,变成一个自私、懒惰、狡猾的行尸走肉。正是这种特殊的社会环境和一系列的矛盾冲突,让祥子的性格一步步暴露并发生巨大转变,充分体现了莫言所说的“一个人物的性格在特殊的环境下才能暴露出来”。

答案:

(1)剧作家在创作时要善于运用技巧,制造悬念,设置矛盾冲突,使剧作情节环环相扣,富有戏剧性。

(2)A

(3)选文二:运用戏剧假定性,在假定性情境中传达人物情感、思想,让观众判断接受。选文三:剧作家具备狡猾的艺术手段,制造悬念、矛盾,避免平铺直叙。

(4)示例:以《骆驼祥子》中祥子为例,他本勤劳善良有梦想,身处黑暗混乱社会,车被抢、钱被敲诈等特殊环境,使他从积极向上变得堕落自私,特殊环境和矛盾冲突暴露并改变了他的性格,体现了莫言这句话的正确性。

6.(2025 南京一模)阅读下面内容,回答问题。

偷声音的人

王伟锋

①偷声音的人大摇大摆进村的时候,人们正沉浸在湿漉漉的梦境里。

②此起彼伏的呼噜声,老牛反刍的咀嚼声,虫鸣声,间或一两声的犬吠,以及孩子哇哇的夜哭……全都戛然而止。

③就像灯泡突然断电一样,整个村子异常安静,密不透风,立时跌入无声的黑暗里。夜色深沉,玉璧冰轮的清辉在村路上缓缓流溢。原本躺着睡觉的树影猛地打了个愣怔,觉得哪里不对劲儿,四处瞧瞧,发现荒凉的寂静已经渗入村子的骨髓,于是赶紧抱紧树干,颤抖着将自己拉长的身子一寸一寸收回。

④最先发现声音丢失的人,是村头铁匠铺新来的小铁匠。

⑤小铁匠起床最早,因为他要赶在老铁匠睡醒之前,先把炉火呼呼地生起来,然后叮叮当当准备好打制的坯料,恭恭敬敬地等待老铁匠就着大铁砧,将它们依次敲打成犁钾、锄头、斧子、镰刀或者一枚枚闪亮的钉子。

⑥小铁匠这天想亲手打制一件铁器。

⑦一锤下去,火花四溅。怎么没有声音?小铁匠懵了。

⑧又一锤下去,火花绽放,依旧没有声音。小铁匠侧耳静听,以为声音正走在路上或者掉在了地下,但他耐心地等了又等,甚至举着火把四下里找了找,到处摸了又摸,还是没有任何声音。

⑨不仅如此,而且整个村子都陷入了深邃的无声无息之中。

⑩小铁匠摸摸嘴巴和耳朵,都在!正处在变声期的小铁匠,原本对声音异常敏感,此刻却发现竟然连自己发出的声音也听不到了。他不知道发生了什么事情,害怕起来,遂大喊大叫,但,无论他怎么喊叫,声音就好像走失了一般,又好像嘴巴到耳朵的距离拉长到了遥远的天际,什么也听不见。

小铁匠跌跌撞撞跑回屋子,疯了一样晃动老铁匠……

很快,村里的人都从睡梦中惊醒过来。他们和小铁匠一样,惊慌地发现,自己的耳朵、嘴巴和舌头都在,就是没有了声音。而且,狗的汪汪、马的啖啖、羊的咩咩……所有飞翔在村子上空的声音,一夜之间,全部消失了。

众人慌作一团,指手画脚地“议论”起来。你捣捣我的胸,我捶捶你的肩,艰难地沟通着信息。按理说,人过留印,鸟飞有影,蚂蚁爬过还有个道道儿呢。可是,这件事情,却如此荒唐离奇,简直一点儿线索也没有嘛。

怎么办?村长召集几个德高望重、见多识广、智慧超群的人,坐在一起,反复“商讨”“研究”“论证”。结论一致是,声音应该是被人偷走了。

大家赶紧动身,分头去找,村长“说”,一定要追上偷声音的人。

说干就干,大家顾不上吃饭喝水,饿着肚子,四面出击,去庄稼地里寻找,下河里打摸,漫山遍野搜寻,几乎把每个角落、每根草稞、每块石头都翻遍了。

一连多天,一无所获。

不过,有人“说”,其实,没有声音也不全是坏事。

比如,汉子们再也听不到老婆在耳边的唠叨了。婆媳之间,那些恩恩怨怨的话没有了,彼此反而相处和睦。每家每户都悄无声息,只见炊烟袅袅升起,不闻吵架和打闹声。街头巷尾,听不到悍妇们高声大嗓骂街了……

孩子们无所谓,有没有声音,丝毫不影响他们玩游戏的热情。

以前铁匠铺子里传出来叮叮当当的敲打声,再也不会日里夜里聒噪人了。

还有人大胆地推测,那个偷声音的人,会不会是小铁匠呢?

一个无月之夜,铁匠铺子莫名其妙失了火。

第二天,人们看到小铁匠被赶出了铁匠铺,提着他那被烧得满是窟窿露着棉絮的破被褥,走一步抹一下泪,耸动着瘦小的肩,趔趄着身子离开了铁匠铺。

村里人逐渐适应了没有声音的生活。

直到下了一场雨,放羊老汉突然带回一个好消息。他放羊的那条山沟,半山腰有个山洞,在山洞里避雨时,老汉发现了一个沉重的大口袋,打开,里面居然是村里被偷走的各种声音。

因为口袋太重,老汉背不动,手脚并用连比带画通知大家赶紧上山,各自去认领。

消失已久的声音终于回来了。不过,因为保存不当,时间过长,加之山洞潮湿闷热,又淋了雨,声音已经有些霉变,袋子里散发出一阵阵腐烂的气息。

声音找回来,村子里又恢复了鸡鸣狗叫的鲜活日子。

只是,人们兴奋了没多久,就高兴不起来了。

有人开始怀念那些没有声音的日子。这股情绪像烟雾一样,在村子的院落里四处蔓延。夜里,这些人敞开了大门睡,暗自期盼偷声音的人再次光临。

遗憾的是,除了几只瞟肥体壮的山羊,还有铁匠铺里的那个硕大的铁砧子被偷走了,村子里什么东西也没丢过。

偷声音的人再也没有光顾这里。

就好像,他从没有来过一样。

(1)本文以“声音”为线,请根据文章内容完成填空。

① 众人寻找无果,有人怀疑小铁匠

② 放羊老汉山洞发现声音

③ 村子恢复往日鲜活

④ 众人怀念无声,期盼偷声人

(2)请结合小贴士,赏析下面句子的表达效果。

【小贴士】“陌生化”往往在内容和形式上违反常情、常理、常事,打破形式逻辑却又合乎情感逻辑。陌生化手法的运用使小说呈现出散文化、诗意化的美感。

声音已经有些霉变,袋子里散发出一阵阵腐烂的气息。

(3)关于小说的主人公,有同学认为是小铁匠,也有同学认为是村中众人群像,请结合小说内容谈谈你的看法。

(4)以下是deepseek根据本文改写的歌词,请结合你对“无声”多重意蕴的理解补全歌词。

主歌 寂静夜里,声音消失,世界陷入沉默。 脚步匆忙,四处寻找,希望在黑暗闪烁。

副歌 争吵不再,喧嚣远去。 有你吵闹,没你寂寞。 我们在寻找中懂得: 生活的真味 在喧嚣与宁静间穿梭 失去与拥有都藏着岁月的歌 有声是烟火, 无声是思索 平衡中 才是生活该有的轮廓

【答案】(1)①众人寻找无果,有人怀疑小铁匠

②放羊老汉山洞发现声音

③村子恢复往日鲜活

④众人怀念无声,期盼偷声人

(2)运用通感手法生动形象地表现出这些找回的声音已经不再纯净、美好,暗示着这些声音所代表的生活状态或许也不再如人们记忆中那般纯粹,带有一种变质的意味。

(3)我认为主人公是小铁匠。从情节上看,小铁匠是整个故事的关键人物之一,他最早发现声音消失,并且因为声音消失后的种种遭遇(被怀疑是偷声音的人,铁匠铺子失火后被赶出铁匠铺)推动了情节的发展。从主题上看,小铁匠的遭遇反映了人们在面对未知和意外时的盲目猜疑以及冷漠,深化了小说对人性的思考这一主题。同时,小铁匠在声音消失前后的状态变化,也引发了读者对他命运的关注,他的形象在故事中比较突出,所以小铁匠是小说的主人公。

(4)示例:

生活的真味

在喧嚣与宁静间穿梭

失去与拥有都藏着岁月的歌

有声是烟火,

无声是思索

平衡中

才是生活该有的轮廓

【分析】文章通过独特的奇幻情节,对人性复杂的揭示:在声音消失事件中,村民们盲目猜疑小铁匠是偷声音的人,最终导致铁匠铺子失火,小铁匠被驱逐。这一情节深刻展现了人性中的冷漠、狭隘与无端猜忌。当面临未知变故时,人们不是理性地寻找真相,而是急于寻找替罪羊,反映出人性在面对不确定性时的脆弱与阴暗面。

【解答】(1)本题考查文章内容的梳理。

①处:原文中,在小铁匠发现声音丢失后,众人开始寻找声音,找了多天毫无收获,期间有人怀疑是小铁匠偷了声音,后来铁匠铺失火,小铁匠被赶出铁匠铺,所以此处应概括为“众人寻找无果,有人怀疑小铁匠”。

②处:在村里人适应无声生活之后,是放羊老汉在山洞发现了装有声音的口袋,这是情节发展的关键节点,所以此处填“放羊老汉山洞发现声音”。

③处:众人认领声音后,村子恢复了声音,又回到了之前有声音的鲜活日子,因此这里填“村子恢复往日鲜活”。

④处:找回声音后人们又开始怀念无声的日子,盼望偷声音的人再来,可偷声音的人再也没来,所以此处概括为“众人怀念无声,期盼偷声人”。

(2)本题考查赏析句子的能力。

声音本无形无味,作者却将其与“霉变”“腐烂气息”相联系,把听觉感受转化为触觉和嗅觉感受,运用通感手法,打破常规表达。这种陌生化表述,违反常情常理,却给读者带来强烈新奇感,激发阅读兴趣。

(3)本题考查对小说内容理解。

情节推动角度:小铁匠在情节发展中起着关键作用。他最早发现声音消失这一离奇事件,其反应和行为推动着故事前进。比如他发现打铁没声音后的惊慌失措,以及后续因被怀疑偷声音而被赶出铁匠铺,这些情节都是故事的重要转折点,串联起整个故事的发展脉络。

主题体现角度:小铁匠的遭遇深刻体现了小说主题。他被无端怀疑和驱逐,展现出人性的冷漠与猜忌。村民们在没有确凿证据下,就认定他是偷声音的人,反映出群体在面对未知时的盲目与狭隘,通过小铁匠这一人物,小说对人性的思考得以深化。

形象塑造角度:小说对小铁匠形象塑造较为丰满。文中描述了他的工作日常、变声期对声音的敏感,以及被怀疑驱赶时的可怜无助,他是一个有血有肉、命运遭人摆布的形象,读者容易对其产生同情和关注,其形象塑造在小说中占据重要地位。

(4)本题考查对文章主题内容的理解。

主歌描述了声音消失后世界陷入沉默,人们匆忙寻找希望的情景;副歌先点明无声带来的变化(争吵不再、喧嚣远去)以及人们对有声无声的复杂感受(有你吵闹,没你寂寞)。所以补全部分需要从这种对有声、无声的体验中升华出对生活的感悟,来完成整首歌词情感和主题的深化。

答案:

(1)①众人寻找无果,有人怀疑小铁匠

②放羊老汉山洞发现声音

③村子恢复往日鲜活

④众人怀念无声,期盼偷声人

(2)运用通感手法生动形象地表现出这些找回的声音已经不再纯净、美好,暗示着这些声音所代表的生活状态或许也不再如人们记忆中那般纯粹,带有一种变质的意味。

(3)我认为主人公是小铁匠。从情节上看,小铁匠是整个故事的关键人物之一,他最早发现声音消失,并且因为声音消失后的种种遭遇(被怀疑是偷声音的人,铁匠铺子失火后被赶出铁匠铺)推动了情节的发展。从主题上看,小铁匠的遭遇反映了人们在面对未知和意外时的盲目猜疑以及冷漠,深化了小说对人性的思考这一主题。同时,小铁匠在声音消失前后的状态变化,也引发了读者对他命运的关注,他的形象在故事中比较突出,所以小铁匠是小说的主人公。

(4)示例:

生活的真味

在喧嚣与宁静间穿梭

失去与拥有都藏着岁月的歌

有声是烟火,

无声是思索

平衡中

才是生活该有的轮廓

7.(2024 秦淮区一模)(1)让不同名著中的人物相遇,是一种很有意思的尝试。请从初中语文教材推荐阅读的36部名著中选择两部,参照示例,用连续设问的方式进行探究。(“示例”中出现的人物不能用来答题)

【示例】

设问一:选择哪两部名著中的不同人物相遇?

《简 爱》中的简 爱和《儒林外史》中的沈琼枝相遇。

设问二:为什么要让他(她)们相遇?

让简 爱和沈琼枝相遇不仅展现了两位女性反抗命运、追求独立等共同个性特点,也体现了跨文化交流的价值和意义。可以让读者看到不同时代、不同文化背景下的女性如何面对相似的挑战,并从中汲取智慧和力量。

设问三:相遇时各自状况如何?

简 爱决然离开桑菲尔德庄园,身心交瘁。沈琼枝寓居金陵,靠自己的才艺维持生计。

(2)创意表达。

经过以上的阅读探究,你认为他(她)们相遇后会发生什么故事。请发挥想象,写出故事梗概,100字左右。(“示例”中出现的人物不能用来答题)

示例:在王府塘手帕巷寓所,简 爱和沈琼枝相遇。两人互致问候之后,分别谈起各自“出走”的经历和对平等、独立、尊严的看法。两人都获得新的启示并互相鼓励。临别时,沈琼枝当场写扇作诗赠给简 爱,简 爱则将自己曾创作的一幅水彩画相赠。

【答案】(1)设问一:选择哪两部名著中的不同人物相遇?《骆驼祥子》中的祥子和《钢铁是怎样炼成的》中的保尔相遇。

设问二:为什么要让他(她)们相遇?保尔和祥子都曾面临社会的不公和命运的悲剧,都经历了逆境中的挣扎和抗争,但结局大不相同。通过他们的相遇,我们可以看到信念、意志如何决定了人生道路的选择,以及这些选择如何影响了人的一生。

设问三:相遇时各自状况如何?祥子经历三起三落,堕落成麻木不仁的行尸走肉。保尔在修铁路时得了伤寒,并引发大叶性肺炎。

(2)祥子站在修建铁路的工地边上,冷眼旁观保尔在泥泞中带病修筑铁路。保尔劝说祥子参加劳动,祥子诉说自己的遭遇,要求谈好报酬再干活。商谈无果,祥子转身离开。祥子的沉沦,让保尔更加坚定自己为共产主义事业奋斗的信念。

【分析】《简 爱》讲述一位从小变成孤儿的英国女子在各种磨难中不断追求自由与尊严,坚持自我,最终获得幸福的故事。

《儒林外史》是我国第一部成功的讽刺小说,是古代讽刺文学的典范性作品。全书五十六回,作品用一系列相对独立的故事,展示了一幅十八世纪中国社会的风俗画。书中刻画了奔走于科举道路上的众多儒生形象,深刻地批判了科举制度和整个封建社会的“儒林”。从而揭露科举制度及其奴役下的士人的丑恶灵魂,刻画了特定时代各个不同阶层的众生相,寄托了自己对人生理想的追求。

【解答】(1)本题考查初中语文教材推荐阅读的36部名著中的小说部分。解答方式主要在于理解题目要求,对选择的两部名著中的不同人物进行分析,以及对于人物相遇之后可能的情景进行合理的推测和想象。可以根据人物的背景、性格特点以及各自所面临的困境来进行解答。如孙悟空和林冲的相遇,孙悟空具有七十二变的能力和筋斗云等神通,善于解决各种难题,而林冲则是一个武艺高强、忠诚勇敢的人。他们相遇后,可能会互相交流战斗经验和策略,探讨如何更好地保护彼此和取经团队。同时,他们也可能会一起面对妖魔鬼怪的威胁,共同应对困境和困难。因此可以探究出:

设问一:选择哪两部名著中的不同人物相遇?《西游记》中的孙悟空和《水浒传》中的林冲相遇。

设问二:为什么要让他(她)们相遇?因为他们性格特点和遭遇有许多相似之处,而且各自在不同的领域有很强的实力和本领。他们相遇后可以相互启发,交流经验和想法,拓展他们的视野和技能。

设问三:相遇时各自状况如何?孙悟空正在寻求帮助打败妖魔鬼怪,保护唐僧和取经团队,而林冲则正在经历江湖风波和战斗生涯的考验。他们在相遇时各自面临不同的挑战和问题,需要互相帮助和支持,共同应对困境和困难。孙悟空可以帮助林冲应对战斗中的挑战,而林冲则可以为孙悟空提供新的思维和战略,帮助他更好地应对妖魔鬼怪的威胁。本题为开放性试题,具体的答案因人而异,关键在于理解题目要求,进行合理的分析和推理。

(2)本题考查初中语文教材推荐阅读的36部名著中的小说部分。

这道题考查了学生的阅读理解、分析推理和创意表达的能力。学生需要从初中语文教材推荐阅读的36部名著中选择两部,并对其中的不同人物进行选择,然后根据所选人物的特点和情境,进行合理的想象和创意表达,写出故事梗概。在做题时,需要仔细阅读题目要求,理解不同名著中人物的特点和情境,并进行合理的分析和推理。同时,还需要发挥自己的想象力和创意,写出符合题目要求的故事梗概,并注意字数的限制。此外,还需要注意题目中的关键词和限制条件,如“选择不同名著中的人物相遇”“一种很有意思的尝试”,这些关键词和限制条件有助于更好地理解和把握题目要求,从而做出正确的回答。

根据小题(1)孙悟空和林冲相遇的场景,可以写出:孙悟空和林冲在江南小镇相遇后,他们开始共同应对各种挑战,包括妖魔鬼怪的威胁和江湖风波。他们互相交流经验和想法,共同制定战略和战术。在经历了许多困难和考验后,他们终于成功地保护了唐僧和取经团队,完成了西天取经的任务。这个故事表达了团队合作和共同奋斗的力量,以及勇气和智慧在克服困难中的重要性。解答这道题需要仔细阅读题目要求,理解不同人物的特点和情境,并进行合理的想象和表达,同时注意字数的限制和答案的准确性。

答案:

(1)设问一:选择哪两部名著中的不同人物相遇?《骆驼祥子》中的祥子和《钢铁是怎样炼成的》中的保尔相遇。

设问二:为什么要让他(她)们相遇?保尔和祥子都曾面临社会的不公和命运的悲剧,都经历了逆境中的挣扎和抗争,但结局大不相同。通过他们的相遇,我们可以看到信念、意志如何决定了人生道路的选择,以及这些选择如何影响了人的一生。

设问三:相遇时各自状况如何?祥子经历三起三落,堕落成麻木不仁的行尸走肉。保尔在修铁路时得了伤寒,并引发大叶性肺炎。

(2)祥子站在修建铁路的工地边上,冷眼旁观保尔在泥泞中带病修筑铁路。保尔劝说祥子参加劳动,祥子诉说自己的遭遇,要求谈好报酬再干活。商谈无果,祥子转身离开。祥子的沉沦,让保尔更加坚定自己为共产主义事业奋斗的信念。

8.(2025 南京模拟)微写作。

鲍鹏山在《江湖不远》一书中分析林冲时说:“林冲的世界一直在下雪。林冲的雪,让我们觉得,这世界这么苦,可是,唉!这世界还这么美。”你如何理解这句话?请你结合《水浒传》中林冲的故事情节写一篇短评。(字数120字左右)

【答案】例文:林冲一生苦不堪言,本为禁军教头,却遭高俅陷害。白虎堂蒙冤,刺配沧州,野猪林险丧命,草料场家破人亡。然而,这苦厄的世界亦有美好。鲁智深野猪林相救,尽显兄弟义气。林冲在苦难中仍存善良与隐忍,他的遭遇是苦的,可这其中的侠义与人性之善又让我们感叹世界的美,如黑暗中的微光,令人喟叹。

【分析】本题考查小作文。

审题:本题的关键人物是林冲,主题围绕鲍鹏山对林冲的评价展开,需要理解“林冲的世界一直在下雪。林冲的雪,让我们觉得,这世界这么苦,可是,唉!这世界还这么美”这句话的含义。重点在于结合林冲的故事情节来阐释这种苦与美的感受。要求写一篇短评,属于议论文性质,字数在120字左右,这就要求语言简洁明了,观点鲜明,论证紧凑。

立意:揭示林冲命运的苦与世界的美,立意的核心在于通过林冲的遭遇展现其命运的苦涩,如他被高俅陷害,家破人亡,刺配沧州等经历,体现他人生的苦难。同时,从他的遭遇中挖掘出世界之美,例如他在困境中仍保持的善良、隐忍等品质,或者是他身边偶尔出现的正义与温情(如鲁智深的帮助),表达对林冲命运的同情与对人性美好的感叹。

选材构思:开篇直接点明林冲的命运充满苦难,但在苦难中又能看到世界的美好之处。例如“林冲的一生是苦的,但在苦中亦有美好。”中间选取林冲被高俅陷害的情节,如误入白虎堂。林冲本是八十万禁军教头,有着不错的生活,但高俅为了让干儿子得到林冲的妻子,设计陷害林冲,使他蒙冤入狱,被刺配沧州。在野猪林,差役受高俅指使欲杀害林冲,这一系列遭遇体现出他命运的悲苦,世界对他的不公。可写鲁智深大闹野猪林救林冲这一情节。在林冲遭受苦难,面临生死危机的时候,鲁智深挺身而出,这种兄弟间的义气就是世界之美的体现。同时,林冲在经历诸多苦难后依然保留着一些人性的善良,如他对待他人的宽容态度等,也能体现世界之美。结尾总结林冲的故事带给人的感受,如“林冲的故事让我们看到,即使世界以苦难相待,人性的美好依然能在缝隙中闪耀。”

【解答】答案:

例文:林冲一生苦不堪言,本为禁军教头,却遭高俅陷害。白虎堂蒙冤,刺配沧州,野猪林险丧命,草料场家破人亡。然而,这苦厄的世界亦有美好。鲁智深野猪林相救,尽显兄弟义气。林冲在苦难中仍存善良与隐忍,他的遭遇是苦的,可这其中的侠义与人性之善又让我们感叹世界的美,如黑暗中的微光,令人喟叹。

9.(2025 建邺区一模)阅读下面内容,从两个选项中任选一个,按要求写作。

校园内,大门左侧有一块荒地,约6平方米。

(1)畅想20年后这块地上的10分钟内会发生什么。写一个故事。

(2)近期学校想开发这块地,你觉得这块地适合做什么?写下你的思考和规划。

要求:①题目自拟;②不少于600字;③不出现真实的校名、人名等相关信息。

【答案】(1)

20年后荒地上的十分钟

荒地上的科技温情十分钟20年后,校园大门左侧那块曾经的荒地,已摇身一变成为校园科技生态花园,各种奇花异草争奇斗艳,智能设备有序运作。

这天课间,阳光正好,洒在花园的小径上。几个调皮的学生像欢快的小鹿,蹦蹦跳跳地冲进了花园。他们一会儿摸摸娇艳欲滴的花朵,一会儿又好奇地凑近那些闪烁着微光的智能设备。

“哎呀!”突然,一个叫小宇的学生不小心撞到了智能浇花装置。装置发出“滴滴”的警报声,原本规律喷洒的水雾瞬间变得紊乱。其他学生都被这突如其来的状况吓了一跳,纷纷围了过来。

就在这时,负责花园维护的机器人老师迈着轻快的步伐赶来了。它有着圆圆的脑袋,大大的眼睛,声音温和又亲切:“小朋友们,别害怕,这是个小意外哦。”机器人老师一边说着,一边伸出灵活的机械手臂,熟练地调整着浇花装置的参数。

“你们知道吗,这些花朵可都是经过特殊培育的呢。”机器人老师趁机开启了科普模式,“像这朵蓝色的‘梦幻之星’,它能吸收空气中的有害物质,释放出清新的氧气。而这朵红色的‘热情火焰’,它的花瓣在夜晚会发出柔和的光,就像小灯笼一样。”孩子们听得眼睛都直了,纷纷发出惊叹声。

不一会儿,校长也来到了花园。他微笑着看着孩子们,说:“同学们,这个花园不仅是欣赏美景的地方,更是你们学习科学知识、探索自然奥秘的课堂。以后大家要多来这里,和这些植物交朋友,和科技亲密接触。”

孩子们听了校长的话,用力地点点头。十分钟的时光转瞬即逝,上课铃响了,孩子们带着满满的收获和对花园的喜爱,蹦蹦跳跳地跑回了教室。而那片科技生态花园,在阳光的照耀下,依然散发着迷人的魅力,等待着下一次与孩子们的邂逅。

(2)

关于荒地开发利用的思考和规划

——打造校园劳动实践基地,开启成长新征程

校园内大门左侧那块约6平方米的荒地,一直闲置着,实在有些可惜。在我看来,将其开发成校园劳动实践基地是一个绝佳的选择。

在当今社会,许多学生缺乏劳动意识和劳动技能,对劳动的认识也较为片面。将荒地开发成劳动实践基地,能让学生亲身体验劳动的过程,明白“一分耕耘,一分收获”的道理,培养他们珍惜劳动成果、尊重劳动人民的品质。而且,劳动实践还能锻炼学生的动手能力、团队协作能力和解决问题的能力,促进学生的全面发展。

对于这块荒地的规划,我打算将其划分为几个不同的种植区域。一部分种植蔬菜,如西红柿、黄瓜、辣椒等。学生们可以参与从播种、浇水、施肥到采摘的全过程,感受蔬菜生长的奇妙变化。另一部分种植花卉,像向日葵、百合、郁金香等,让校园充满花香和色彩。

为了确保劳动实践基地的顺利运行,学校可以安排专业的劳动技术老师进行指导。老师可以定期开展劳动课程,教给学生种植知识和技能。同时,还可以组织劳动比赛,如“最美蔬菜评选”“最快采摘能手”等,激发学生的劳动热情。

此外,基地内可以设置一个成果展示区。学生们将自己种植的蔬菜和采摘的花卉进行展示,还可以把蔬菜做成美味的菜肴,与同学们一起分享。这样不仅能让学生体验到劳动带来的成就感,还能增强他们的自信心。

我相信,将这块荒地开发成校园劳动实践基地,一定会为校园生活增添一抹绚丽的色彩,让学生在劳动中收获快乐,在快乐中茁壮成长。

【分析】本题考查材料作文。

(1)审题立意:本题要求畅想20年后校园荒地10分钟内发生的故事,核心在于发挥想象,构建一个有情节、有意义的场景。立意可围绕校园生活的温情、科技对校园的影响、环保理念在校园的体现等。比如通过故事展现师生情谊、科技助力校园活动、环保成果带来的改变等,传达积极向上的情感或价值观。

选材构思:选材上可结合校园常见元素。如设定20年后这块地变成了一个智能生态花园。10分钟的故事可以这样展开:上课铃响,几个学生匆忙跑过花园,其中一人不小心撞到智能浇花装置,装置发出警报。这时,负责花园维护的机器人老师出现,它不仅没有责怪学生,还利用这个机会给同学们讲解植物知识。接着,校长路过,看到这一幕,鼓励大家多来花园学习实践。最后,同学们带着对知识的新奇和对花园的喜爱,走进教室。以这个事件展现科技与校园生活的融合,以及校园中良好的教育氛围。

(2)审题立意:此题需对校园荒地开发利用提出思考和规划,关键在于结合校园实际需求和特点。立意可从丰富校园文化、提升学生实践能力、打造绿色校园等方面入手。例如开发成劳动实践基地,培养学生劳动意识和技能;或建成文化长廊,营造浓厚文化氛围,促进学生全面发展。

选材构思:选材要贴合校园需求。若规划为劳动实践基地,可先阐述其意义,如让学生体验劳动艰辛,珍惜粮食。接着说明具体规划,划分不同种植区域,种植蔬菜、花卉等。安排专业老师指导,定期开展劳动课程和比赛。还可以设置成果展示区,展示学生的劳动成果。最后说明预期效果,如学生掌握种植技能,增强团队协作能力,为校园增添绿色生机,使规划具有可行性和实用性。

【解答】(1)

20年后荒地上的十分钟

荒地上的科技温情十分钟20年后,校园大门左侧那块曾经的荒地,已摇身一变成为校园科技生态花园,各种奇花异草争奇斗艳,智能设备有序运作。

这天课间,阳光正好,洒在花园的小径上。几个调皮的学生像欢快的小鹿,蹦蹦跳跳地冲进了花园。他们一会儿摸摸娇艳欲滴的花朵,一会儿又好奇地凑近那些闪烁着微光的智能设备。

“哎呀!”突然,一个叫小宇的学生不小心撞到了智能浇花装置。装置发出“滴滴”的警报声,原本规律喷洒的水雾瞬间变得紊乱。其他学生都被这突如其来的状况吓了一跳,纷纷围了过来。

就在这时,负责花园维护的机器人老师迈着轻快的步伐赶来了。它有着圆圆的脑袋,大大的眼睛,声音温和又亲切:“小朋友们,别害怕,这是个小意外哦。”机器人老师一边说着,一边伸出灵活的机械手臂,熟练地调整着浇花装置的参数。

“你们知道吗,这些花朵可都是经过特殊培育的呢。”机器人老师趁机开启了科普模式,“像这朵蓝色的‘梦幻之星’,它能吸收空气中的有害物质,释放出清新的氧气。而这朵红色的‘热情火焰’,它的花瓣在夜晚会发出柔和的光,就像小灯笼一样。”孩子们听得眼睛都直了,纷纷发出惊叹声。

不一会儿,校长也来到了花园。他微笑着看着孩子们,说:“同学们,这个花园不仅是欣赏美景的地方,更是你们学习科学知识、探索自然奥秘的课堂。以后大家要多来这里,和这些植物交朋友,和科技亲密接触。”

孩子们听了校长的话,用力地点点头。十分钟的时光转瞬即逝,上课铃响了,孩子们带着满满的收获和对花园的喜爱,蹦蹦跳跳地跑回了教室。而那片科技生态花园,在阳光的照耀下,依然散发着迷人的魅力,等待着下一次与孩子们的邂逅。

(2)

关于荒地开发利用的思考和规划

——打造校园劳动实践基地,开启成长新征程

校园内大门左侧那块约6平方米的荒地,一直闲置着,实在有些可惜。在我看来,将其开发成校园劳动实践基地是一个绝佳的选择。

在当今社会,许多学生缺乏劳动意识和劳动技能,对劳动的认识也较为片面。将荒地开发成劳动实践基地,能让学生亲身体验劳动的过程,明白“一分耕耘,一分收获”的道理,培养他们珍惜劳动成果、尊重劳动人民的品质。而且,劳动实践还能锻炼学生的动手能力、团队协作能力和解决问题的能力,促进学生的全面发展。

对于这块荒地的规划,我打算将其划分为几个不同的种植区域。一部分种植蔬菜,如西红柿、黄瓜、辣椒等。学生们可以参与从播种、浇水、施肥到采摘的全过程,感受蔬菜生长的奇妙变化。另一部分种植花卉,像向日葵、百合、郁金香等,让校园充满花香和色彩。

为了确保劳动实践基地的顺利运行,学校可以安排专业的劳动技术老师进行指导。老师可以定期开展劳动课程,教给学生种植知识和技能。同时,还可以组织劳动比赛,如“最美蔬菜评选”“最快采摘能手”等,激发学生的劳动热情。

此外,基地内可以设置一个成果展示区。学生们将自己种植的蔬菜和采摘的花卉进行展示,还可以把蔬菜做成美味的菜肴,与同学们一起分享。这样不仅能让学生体验到劳动带来的成就感,还能增强他们的自信心。

我相信,将这块荒地开发成校园劳动实践基地,一定会为校园生活增添一抹绚丽的色彩,让学生在劳动中收获快乐,在快乐中茁壮成长。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

1.(2025 南京模拟)根据语境完成题目。

①人创造工具,人从来不是工具。②面对机器的高效,面对AI的全能,生命的价值与尊严所以存在,仅仅因为我们是人——因生活而 jiān忍顽强的人,因梦想而起舞燃烧的人,因相信而赤诚勇敢的人,因 而舍身忘我的人。③用你的活法定义世界的算法,将你的真实模样汇成世界的真相。④真正点亮黑夜的并不只有太阳,还有内心的火、眼中的光。

——摘自《南方周末 2025新年献词》

(1)看拼音写汉字。

jiān 忍顽强

(2)给加点字注音。

模样

(3)语段中横线处所用词语,最恰当的是

A.愿望

B.奉献

C.利益

D.挚爱

(4)从语段中摘录一句作为修辞应用的典型例子,你选哪一句?为什么?

我选第 句(填序号),理由是 。

2.(2025 南京模拟)春天,落在不同遭遇的人的眼中,是不同的景色。请将下面的名句补充完整。

春回大地几番景。白居易畅游钱塘湖,看“(1) ,浅草才能没马蹄”;韩愈出游郊外,赞“草树知春不久归,(2) ”;欧阳修于颍州西湖,吟“微动涟漪,(3) ”;秦观在村庄小园,赏“树绕村庄,(4) ”。

花开花落总关情。那漫天飘零的红雨中,有杜甫“正是江南好风景,(5) ”的深沉慨叹;有晏殊“(6) ,似曾相识燕归来”的无奈感伤;有龚自珍《己亥杂诗》中“(7) ,化作春泥更护花”的无私奉献;有陆游《卜算子 咏梅》里“(8) ,(9) ”的不改初心。

3.(2025 江宁区校级一模)南京市正在开展“总要来趟南京吧”文旅活动,你参与其中。

(1)叔叔一家人打算本周末从外地来南京游玩。他们列出一个“南京景点清单”,希望你能根据他们一家人的爱好,为他们重点推荐一处景点。你这样向他们推荐: 。(80字左右)

叔叔一家人的爱好 ①叔叔:喜欢拍摄自然、人文风光。 ②婶婶:热爱中国文化遗产。 ③堂妹:热衷文学阅读和创作。 ④堂弟:喜爱品尝特色美食。 ①夫子庙、秦淮河风光带 ②南京博物院 ③中山陵 ④中华门 ⑤台城 ⑥鸡鸣寺 ⑦赏心亭 ⑧栖霞山 ……

(2)游玩中,你们对对联增加趣味。堂妹、堂弟出上联,你对下联。下联也要包含南京景点名称。(①夫子庙、秦淮河风光带;②南京博物院;③中山陵;④中华门;⑤台城;⑥鸡鸣寺;⑦赏心亭;⑧栖霞山……)

上联:燕子矶畔归燕子

下联:

(3)告别前,你制作了一张印有南京“文学之都”标志的“声音明信片”送给堂弟、堂妹。

①你用说明的表达方式向他俩介绍南京“文学之都”标志的图案设计内涵。

②堂妹扫描明信片右上角的二维码,听到的语音是你对一个散文片段的朗诵。下面这句,你重读了哪一个词语?为什么这样读?

逛南京像逛古董铺子,到处都有些时代侵蚀的遗痕……

(朱自清《南京》)

4.(2025 南京模拟)阅读古诗文,完成题目。

【甲】

土偶人与桃梗相与语

孟尝君①将入秦,止者千数而弗听。苏秦欲止之,孟尝君曰:“人事者,吾已尽知之矣。吾所未闻者,独鬼事耳。”苏秦曰:“巨之来也,固不敢言人事也,固且以鬼事见君。”孟尝君见之。谓孟尝君曰:“今者臣来,过于淄博②上,有土偶人与桃梗③相与语。桃梗谓土偶人曰:“子,西岸之土也,埏④子以为人,至岁八月,降雨下,淄水至,则汝残矣。’土偶人曰:‘不然。吾西岸之土也,吾残则复西岸耳。今子,东国之桃梗也,刻削子以为人,降雨下,淄水至,流子而去,则子漂漂者将如耳!’A.今秦,四塞之国,譬若虎口,而君入之,则臣不知君所出矣。”孟尝君乃止。

(选自刘向编写《战国策 齐策三》)

【乙】

工之侨献琴

侨得良桐焉,斫而为琴,弦而鼓之,金声而玉应。自以为天下之美也,献之太常。使国工视之,曰:“弗古。”还之。工之侨以归,谋诸漆工,作断纹焉;又谋诸篆工,作古窾⑤焉。匣而埋诸土期年出之抱以适市。贵人过而见之,易之以百金,献诸朝。乐官传视,皆曰:“希世之珍也!”工之侨闻之,叹曰:“B.悲哉世也!岂独一琴哉?莫不然矣。”

(选自刘基《郁离子》)

【丙】

蝉

[唐]李商隐⑥

本以高难饱,徒劳恨费声。

五更疏欲断,一树碧无情。

薄宦⑦梗犹泛,故园芜已平。

烦君最相警⑧,我亦举家清。

【注释】①孟尝君:战国时期齐国贵族。苏秦:纵横家,主张合纵抗秦。②淄:淄水,在今山东省境内。③土偶人与桃梗:用泥土担成的人偶和槐木刻成的人偶。④埏(shǎn):揉和、搅拌(泥土),这里指把泥土揉成土偶人。⑤窾(kuǎn):款式。⑥李商隐:入仕时正值牛僧孺、李宗闵等为领袖的牛党与李德裕、郑罩等为领袖的李党之间的政治争斗。他在两党争斗的夫缝中挣扎,备受排挤。⑦薄宦:官职卑激。⑧相警:给我提题。

(1)结合【甲】【乙】两文,对【丙】诗加线字“梗”的理解最接近的一项是

A.桃木人偶,遇水漂流,喻依附强权终失根基。

B.刻意作旧的船桨,暗讽世人盲目崇古的风气。

C.如桃偶般在宦海浮沉,隐喻仕途艰难的境况。

D.揉土塑形的桃偶,喻个体被环境塑造的宿命。

(2)请给乙文画线句子断句并翻译。

匣而埋诸土期年出之抱以适市

(3)请从甲乙两文画波浪线的句子中任选一处,揣摩朗读的语气、语调,并说明理由。

我选 ,

(4)通过阅读以上三则材料,你学到哪些说理的技巧?请结合材料分析。

5.(2025 鼓楼区校级模拟)阅读下面材料,完成问题。

【材料一】

①美国戏剧理论家贝克曾经对“戏剧性”一词进行了探讨,他说:“在日常用语中,‘戏剧性的’这个词的意思有三个:(1)戏剧的材料;(2)能产生感情反应的;(3)在剧场条件下完全可以上演的……只有第一、二两个定义才合乎‘戏剧性’,而第三个则应该是‘剧场性’。同时,第一个定义太抽象,可以不用。那么‘戏剧性的’就只专用于‘能产生感情反应’,那么各种混淆也就一扫而清了。”可是,如果我们认真探讨这个结论,就会由此生发出一系列新的问题:剧作家究竟靠什么“产生感情反应”?为了得到观众的“感情反应”,剧作家应该注意哪些问题呢?剧作家同小说家、抒情诗人都要使读者、观众“产生感情反应”,他们的工作又有什么区别呢?

②英国的威廉 阿契尔在《剧作法》一书中指出:“关于戏剧性的唯一真正确切的定义是:任何能够使聚集在剧场中的普通观众感到兴趣的虚构人物的表演。”他认为:“任何进一步限制‘戏剧性’一词含义的企图,都只不过是表现了这样一种看法——某些表演形式将不会使观众感到兴趣,而这种看法常常会被实践所否定。”如果我们正视创作实践存在的复杂情况,就不能不承认阿契尔这种看法的合理性。假如有人认为一个剧本的某种处理方式是具有戏剧性的,就匆忙做出结论:不这样处理就不会产生戏剧性。这种论断,十有八九要被新的创作实践所推翻。

③由此可见,对“戏剧性”一词下的定义大都过于笼统;再进一步限制这个词的含义,又难免失于武断。我们的剧作家们在这里遇到了困难。

(选自《剧作家和戏剧性》)

【材料二】

就戏剧艺术而言,假定性更是其不可缺少的必备要素。不论是哪种样式或风格的戏剧,假定性就是它的本质属性。戏剧是假定的艺术,而这不仅不会妨碍它追求艺术的真实性,反而会使它更富有戏剧性。

既然假定性是艺术的一种属性,既然戏剧艺术离不开假定性审美原则,那么假定性因素中之假定就一定既是剧作家的、导演的、演员的,也是观众的。编、导、演与观众在假定的前提下,在假定的戏剧情景中演绎或欣赏,从而形成相对确定性的认知。

《哈姆莱特》是一部大家耳熟能详的悲剧,其中哈姆莱特和奥菲利亚是大家难以忘怀的形象。对于他们的是非好坏,大家得到的感觉认识是确定的。但这种确定性显然是建立在一系列假定性因素基础之上的。哈姆莱特父亲的亡魂向他诉说冤情,他为求证事实安排戏中戏来窥探新国王(叔叔)克劳迪斯的灵魂,他为了隐瞒自己的真实想法和动机远离自己的情人,他为了尽一个王子的责任并铲除一切罪恶的祸根选择了斗剑的方式以死相拼,一系列的假定源于他的报仇本能与潜能的激发——他疯了;奥菲利亚也是如此,她的父亲波罗涅斯的意外身亡,情人哈姆莱特的疯癫,所有爱和被爱的失落使她不再眷恋这个世界——她也疯了。这一系列看似合情合理的安排,其实体现的是莎士比亚运用戏剧假定性因素的智慧。作者在所有设定的假定性情境中,把剧中人物的主观情感和思想意图,把内心世界用看得见的具体行动或可感知的大段独白传达给了观众,把真与非真的想法转换给了观众,让观众自己判断与接受戏剧作家给出的假定性因素带来的结果。

(选自《戏剧假定性因素的文本表现》)

【材料三】

优秀的剧作家必须具备双重的品质。一个是人格品质,一个是艺术品质。一方面是做个正直善良的人,一方面要有狡猾的艺术手段。但我仍然强调作家个人道德品质的修养,别把做戏的手段用于实际生活。在剧作法里强调的悬念,出其不意,情理之中意料之外,仅仅是常识性的技法。要想写出优秀的剧本,确实要绞尽脑汁与夜不成寐,要像狐狸一样反复琢磨怎样吃到乌鸦嘴里的肉。从这个意义上说,要写出好的剧本,与狐狸共舞是十分必要的。因此,从剧作的角度说,剧作家应该是个阴谋家。唯其如此,你的剧作才能悬念叠出,环环相扣。

有人会问,你强调的与狐狸共舞,更多的是从中间人物与反面人物出发,那么塑造正面的英雄人物还需要狡猾吗?回答是:编剧的狡猾是永远需要的。正面人物的塑造也切忌平铺直叙。作为编剧要善于捕捉有戏剧性的人和事,要善于制造矛盾。真真假假,扑朔迷离……这就是我强调与狐狸共舞的根本所在。

(选自《剧作家要与狐狸共舞》)

(1)选文三中说“剧作家要与狐狸共舞”,具体指的是

(2)下列各项对选文一中贝克探讨“戏剧性的”这一概念理解有误的一项是

A.贝克认为能产生感情反应的艺术形式都是“戏剧性的”;

B.贝克认为戏剧性和剧场性存在交集,但并不完全相同;

C.贝克试图纠正日常用语中对“戏剧性的”的使用乱象;

D.贝克并没有从剧作家的角度深入分析“戏剧性”的特性。

(3)选文一提出了“戏剧性”这一概念,围绕这一概念,选文二、三分别有哪些具体的实施措施?试予以概括。

(4)作家莫言在演讲《小说与戏剧》中说道:“将小说改编成戏剧的时候,要特别注重矛盾冲突的设置,一个人物的性格在特殊的环境下才能暴露出来。”请结合你初中读过的名著里人物的人生经历,谈谈你对这句话的理解。

6.(2025 南京一模)阅读下面内容,回答问题。

偷声音的人

王伟锋

①偷声音的人大摇大摆进村的时候,人们正沉浸在湿漉漉的梦境里。

②此起彼伏的呼噜声,老牛反刍的咀嚼声,虫鸣声,间或一两声的犬吠,以及孩子哇哇的夜哭……全都戛然而止。

③就像灯泡突然断电一样,整个村子异常安静,密不透风,立时跌入无声的黑暗里。夜色深沉,玉璧冰轮的清辉在村路上缓缓流溢。原本躺着睡觉的树影猛地打了个愣怔,觉得哪里不对劲儿,四处瞧瞧,发现荒凉的寂静已经渗入村子的骨髓,于是赶紧抱紧树干,颤抖着将自己拉长的身子一寸一寸收回。

④最先发现声音丢失的人,是村头铁匠铺新来的小铁匠。

⑤小铁匠起床最早,因为他要赶在老铁匠睡醒之前,先把炉火呼呼地生起来,然后叮叮当当准备好打制的坯料,恭恭敬敬地等待老铁匠就着大铁砧,将它们依次敲打成犁钾、锄头、斧子、镰刀或者一枚枚闪亮的钉子。

⑥小铁匠这天想亲手打制一件铁器。

⑦一锤下去,火花四溅。怎么没有声音?小铁匠懵了。

⑧又一锤下去,火花绽放,依旧没有声音。小铁匠侧耳静听,以为声音正走在路上或者掉在了地下,但他耐心地等了又等,甚至举着火把四下里找了找,到处摸了又摸,还是没有任何声音。

⑨不仅如此,而且整个村子都陷入了深邃的无声无息之中。

⑩小铁匠摸摸嘴巴和耳朵,都在!正处在变声期的小铁匠,原本对声音异常敏感,此刻却发现竟然连自己发出的声音也听不到了。他不知道发生了什么事情,害怕起来,遂大喊大叫,但,无论他怎么喊叫,声音就好像走失了一般,又好像嘴巴到耳朵的距离拉长到了遥远的天际,什么也听不见。

小铁匠跌跌撞撞跑回屋子,疯了一样晃动老铁匠……

很快,村里的人都从睡梦中惊醒过来。他们和小铁匠一样,惊慌地发现,自己的耳朵、嘴巴和舌头都在,就是没有了声音。而且,狗的汪汪、马的啖啖、羊的咩咩……所有飞翔在村子上空的声音,一夜之间,全部消失了。

众人慌作一团,指手画脚地“议论”起来。你捣捣我的胸,我捶捶你的肩,艰难地沟通着信息。按理说,人过留印,鸟飞有影,蚂蚁爬过还有个道道儿呢。可是,这件事情,却如此荒唐离奇,简直一点儿线索也没有嘛。

怎么办?村长召集几个德高望重、见多识广、智慧超群的人,坐在一起,反复“商讨”“研究”“论证”。结论一致是,声音应该是被人偷走了。

大家赶紧动身,分头去找,村长“说”,一定要追上偷声音的人。

说干就干,大家顾不上吃饭喝水,饿着肚子,四面出击,去庄稼地里寻找,下河里打摸,漫山遍野搜寻,几乎把每个角落、每根草稞、每块石头都翻遍了。

一连多天,一无所获。

不过,有人“说”,其实,没有声音也不全是坏事。

比如,汉子们再也听不到老婆在耳边的唠叨了。婆媳之间,那些恩恩怨怨的话没有了,彼此反而相处和睦。每家每户都悄无声息,只见炊烟袅袅升起,不闻吵架和打闹声。街头巷尾,听不到悍妇们高声大嗓骂街了……

孩子们无所谓,有没有声音,丝毫不影响他们玩游戏的热情。

以前铁匠铺子里传出来叮叮当当的敲打声,再也不会日里夜里聒噪人了。

还有人大胆地推测,那个偷声音的人,会不会是小铁匠呢?

一个无月之夜,铁匠铺子莫名其妙失了火。

第二天,人们看到小铁匠被赶出了铁匠铺,提着他那被烧得满是窟窿露着棉絮的破被褥,走一步抹一下泪,耸动着瘦小的肩,趔趄着身子离开了铁匠铺。

村里人逐渐适应了没有声音的生活。

直到下了一场雨,放羊老汉突然带回一个好消息。他放羊的那条山沟,半山腰有个山洞,在山洞里避雨时,老汉发现了一个沉重的大口袋,打开,里面居然是村里被偷走的各种声音。

因为口袋太重,老汉背不动,手脚并用连比带画通知大家赶紧上山,各自去认领。

消失已久的声音终于回来了。不过,因为保存不当,时间过长,加之山洞潮湿闷热,又淋了雨,声音已经有些霉变,袋子里散发出一阵阵腐烂的气息。

声音找回来,村子里又恢复了鸡鸣狗叫的鲜活日子。

只是,人们兴奋了没多久,就高兴不起来了。

有人开始怀念那些没有声音的日子。这股情绪像烟雾一样,在村子的院落里四处蔓延。夜里,这些人敞开了大门睡,暗自期盼偷声音的人再次光临。

遗憾的是,除了几只瞟肥体壮的山羊,还有铁匠铺里的那个硕大的铁砧子被偷走了,村子里什么东西也没丢过。

偷声音的人再也没有光顾这里。

就好像,他从没有来过一样。

(1)本文以“声音”为线,请根据文章内容完成填空。

①

②

③

④

(2)请结合小贴士,赏析下面句子的表达效果。

【小贴士】“陌生化”往往在内容和形式上违反常情、常理、常事,打破形式逻辑却又合乎情感逻辑。陌生化手法的运用使小说呈现出散文化、诗意化的美感。

声音已经有些霉变,袋子里散发出一阵阵腐烂的气息。

(3)关于小说的主人公,有同学认为是小铁匠,也有同学认为是村中众人群像,请结合小说内容谈谈你的看法。

(4)以下是deepseek根据本文改写的歌词,请结合你对“无声”多重意蕴的理解补全歌词。

主歌 寂静夜里,声音消失,世界陷入沉默。 脚步匆忙,四处寻找,希望在黑暗闪烁。

副歌 争吵不再,喧嚣远去。 有你吵闹,没你寂寞。 我们在寻找中懂得:

7.(2024 秦淮区一模)(1)让不同名著中的人物相遇,是一种很有意思的尝试。请从初中语文教材推荐阅读的36部名著中选择两部,参照示例,用连续设问的方式进行探究。(“示例”中出现的人物不能用来答题)

【示例】

设问一:选择哪两部名著中的不同人物相遇?

《简 爱》中的简 爱和《儒林外史》中的沈琼枝相遇。

设问二:为什么要让他(她)们相遇?

让简 爱和沈琼枝相遇不仅展现了两位女性反抗命运、追求独立等共同个性特点,也体现了跨文化交流的价值和意义。可以让读者看到不同时代、不同文化背景下的女性如何面对相似的挑战,并从中汲取智慧和力量。

设问三:相遇时各自状况如何?

简 爱决然离开桑菲尔德庄园,身心交瘁。沈琼枝寓居金陵,靠自己的才艺维持生计。

(2)创意表达。

经过以上的阅读探究,你认为他(她)们相遇后会发生什么故事。请发挥想象,写出故事梗概,100字左右。(“示例”中出现的人物不能用来答题)

示例:在王府塘手帕巷寓所,简 爱和沈琼枝相遇。两人互致问候之后,分别谈起各自“出走”的经历和对平等、独立、尊严的看法。两人都获得新的启示并互相鼓励。临别时,沈琼枝当场写扇作诗赠给简 爱,简 爱则将自己曾创作的一幅水彩画相赠。

8.(2025 南京模拟)微写作。

鲍鹏山在《江湖不远》一书中分析林冲时说:“林冲的世界一直在下雪。林冲的雪,让我们觉得,这世界这么苦,可是,唉!这世界还这么美。”你如何理解这句话?请你结合《水浒传》中林冲的故事情节写一篇短评。(字数120字左右)

9.(2025 建邺区一模)阅读下面内容,从两个选项中任选一个,按要求写作。

校园内,大门左侧有一块荒地,约6平方米。

(1)畅想20年后这块地上的10分钟内会发生什么。写一个故事。

(2)近期学校想开发这块地,你觉得这块地适合做什么?写下你的思考和规划。

要求:①题目自拟;②不少于600字;③不出现真实的校名、人名等相关信息。

2025年中考语文模拟预测卷

参考答案与试题解析

1.(2025 南京模拟)根据语境完成题目。

①人创造工具,人从来不是工具。②面对机器的高效,面对AI的全能,生命的价值与尊严所以存在,仅仅因为我们是人——因生活而 jiān忍顽强的人,因梦想而起舞燃烧的人,因相信而赤诚勇敢的人,因 而舍身忘我的人。③用你的活法定义世界的算法,将你的真实模样汇成世界的真相。④真正点亮黑夜的并不只有太阳,还有内心的火、眼中的光。

——摘自《南方周末 2025新年献词》

(1)看拼音写汉字。

jiān 坚 忍顽强

(2)给加点字注音。

模样 mú

(3)语段中横线处所用词语,最恰当的是 B

A.愿望

B.奉献

C.利益

D.挚爱

(4)从语段中摘录一句作为修辞应用的典型例子,你选哪一句?为什么?

我选第 ② 句(填序号),理由是 这句话连用四个“因……而……的人”,是典型的排比手法的使用 。

【答案】(1)坚

(2)mú

(3)B

(4)②这句话连用四个“因……而……的人”,是典型的排比手法的使用

【分析】(1)本题考查汉字字形。根据字词积累和语境,“jiān忍顽强”写作“坚忍顽强”。

(2)本题考查汉字字音。根据字词积累,“模样”中的“模”读作“mú”。

(3)本题考查选词填空。愿望:希望将来能达到某种目的的想法。奉献:不求回报的给予。利益:好处。挚爱:深深地爱着。结合后面“舍身忘我”可知,填“奉献”更合适。

故选:B。

(4)本题考查修辞方法。第②句“因生活而 jiān忍顽强的人,因梦想而起舞燃烧的人,因相信而赤诚勇敢的人,因 而舍身忘我的人”连用四个“因……而……的人”,可知这句话使用了排比的修辞方法。

【解答】答案:

(1)坚

(2)mú

(3)B

(4)②这句话连用四个“因……而……的人”,是典型的排比手法的使用

2.(2025 南京模拟)春天,落在不同遭遇的人的眼中,是不同的景色。请将下面的名句补充完整。

春回大地几番景。白居易畅游钱塘湖,看“(1) 乱花渐欲迷人眼 ,浅草才能没马蹄”;韩愈出游郊外,赞“草树知春不久归,(2) 百般红紫斗芳菲 ”;欧阳修于颍州西湖,吟“微动涟漪,(3) 惊起沙禽掠岸飞 ”;秦观在村庄小园,赏“树绕村庄,(4) 水满陂塘 ”。

花开花落总关情。那漫天飘零的红雨中,有杜甫“正是江南好风景,(5) 落花时节又逢君 ”的深沉慨叹;有晏殊“(6) 无可奈何花落去 ,似曾相识燕归来”的无奈感伤;有龚自珍《己亥杂诗》中“(7) 落红不是无情物 ,化作春泥更护花”的无私奉献;有陆游《卜算子 咏梅》里“(8) 零落成泥碾作尘 ,(9) 只有香如故 ”的不改初心。

【答案】(1)乱花渐欲迷人眼

(2)百般红紫斗芳菲

(3)惊起沙禽掠岸飞

(4)水满陂塘

(5)落花时节又逢君

(6)无可奈何花落去

(7)落红不是无情物

(8)零落成泥碾作尘

(9)只有香如故

【分析】本题考查学生对古诗文名句的识记能力。解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语句写出相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。理解性识记,注意结合语境填充。

【解答】(1)乱花渐欲迷人眼

(2)百般红紫斗芳菲

(3)惊起沙禽掠岸飞

(4)水满陂塘

(5)落花时节又逢君

(6)无可奈何花落去

(7)落红不是无情物

(8)零落成泥碾作尘(注意“碾”的书写)

(9)只有香如故

3.(2025 江宁区校级一模)南京市正在开展“总要来趟南京吧”文旅活动,你参与其中。

(1)叔叔一家人打算本周末从外地来南京游玩。他们列出一个“南京景点清单”,希望你能根据他们一家人的爱好,为他们重点推荐一处景点。你这样向他们推荐: 叔叔、婶婶、弟弟妹妹,我推荐你们去南京博物院。这里有精美的文物等自然人文风光,方便叔叔拍摄;作为文化遗产,婶婶能感受中国文化魅力;堂妹能从中获取文学灵感;附近还有很多特色美食,堂弟可以大饱口福 。(80字左右)

叔叔一家人的爱好 ①叔叔:喜欢拍摄自然、人文风光。 ②婶婶:热爱中国文化遗产。 ③堂妹:热衷文学阅读和创作。 ④堂弟:喜爱品尝特色美食。 ①夫子庙、秦淮河风光带 ②南京博物院 ③中山陵 ④中华门 ⑤台城 ⑥鸡鸣寺 ⑦赏心亭 ⑧栖霞山 ……

(2)游玩中,你们对对联增加趣味。堂妹、堂弟出上联,你对下联。下联也要包含南京景点名称。(①夫子庙、秦淮河风光带;②南京博物院;③中山陵;④中华门;⑤台城;⑥鸡鸣寺;⑦赏心亭;⑧栖霞山……)

上联:燕子矶畔归燕子

下联: 鸡鸣寺前闻鸡鸣

(3)告别前,你制作了一张印有南京“文学之都”标志的“声音明信片”送给堂弟、堂妹。

①你用说明的表达方式向他俩介绍南京“文学之都”标志的图案设计内涵。

②堂妹扫描明信片右上角的二维码,听到的语音是你对一个散文片段的朗诵。下面这句,你重读了哪一个词语?为什么这样读?

逛南京像逛古董铺子,到处都有些时代侵蚀的遗痕……

(朱自清《南京》)

【答案】(1)叔叔、婶婶、弟弟妹妹,我推荐你们去南京博物院。这里有精美的文物等自然人文风光,方便叔叔拍摄;作为文化遗产,婶婶能感受中国文化魅力;堂妹能从中获取文学灵感;附近还有很多特色美食,堂弟可以大饱口福。

(2)示例:鸡鸣寺前闻鸡鸣

(3)①堂弟、堂妹,南京“文学之都”标志中,字母“N”代表南京(Nanjing ),形似蜿蜒的长江或古老的城墙,体现南京的地域特色;绿色象征生机与活力,寓意南京文学蓬勃发展;上方的线条似笔触,代表文学创作。整体传达出南京作为文学之都的独特魅力和文学活力。

②到处。原因:重读“到处”,能强调南京各个地方都有时代侵蚀遗痕这一特点,突出南京历史文化的深厚底蕴。

【分析】(1)本题考查推荐景点。

首先要了解每个景点的特色,然后根据叔叔一家人的不同爱好,找到能最大程度满足他们需求的景点。比如南京博物院,有丰富的文物藏品等人文风光,属于中国文化遗产,还能从文物背后的故事等获取文学创作灵感,周边也有特色美食。推荐内容:叔叔、婶婶、弟弟妹妹,我推荐你们去南京博物院。这里有精美的文物等自然人文风光,方便叔叔拍摄;作为文化遗产,婶婶能感受中国文化魅力;堂妹能从中获取文学灵感;附近还有很多特色美食,堂弟可以大饱口福。

(2)本题考查对对联。

对联要求对仗工整,平仄协调。“燕子矶”是景点名称,且“燕子”是一种动物,下联也要对应景点名称,且前面是动物相关。“畔”是方位词,下联也要用方位词对应。“归燕子”是动宾结构,下联也要是动宾结构。示例:鸡鸣寺前闻鸡鸣

(3)①本题考查设计图案的分析。

说明时要条理清晰,可从整体到局部介绍图案元素及其代表意义。

介绍内容:堂弟、堂妹,南京“文学之都”标志中,字母“N”代表南京(Nanjing ),形似蜿蜒的长江或古老的城墙,体现南京的地域特色;绿色象征生机与活力,寓意南京文学蓬勃发展;上方的线条似笔触,代表文学创作。整体传达出南京作为文学之都的独特魅力和文学活力。

②本题考查重读。根据句子想要强调的重点来确定重读词语。此句强调南京像古董铺子,到处有时代遗痕的特点,“到处”突出了这种特点的普遍性。重读词语:到处。原因:重读“到处”,能强调南京各个地方都有时代侵蚀遗痕这一特点,突出南京历史文化的深厚底蕴。

【解答】答案:

(1)叔叔、婶婶、弟弟妹妹,我推荐你们去南京博物院。这里有精美的文物等自然人文风光,方便叔叔拍摄;作为文化遗产,婶婶能感受中国文化魅力;堂妹能从中获取文学灵感;附近还有很多特色美食,堂弟可以大饱口福。

(2)示例:鸡鸣寺前闻鸡鸣

(3)①堂弟、堂妹,南京“文学之都”标志中,字母“N”代表南京(Nanjing ),形似蜿蜒的长江或古老的城墙,体现南京的地域特色;绿色象征生机与活力,寓意南京文学蓬勃发展;上方的线条似笔触,代表文学创作。整体传达出南京作为文学之都的独特魅力和文学活力。

②到处。原因:重读“到处”,能强调南京各个地方都有时代侵蚀遗痕这一特点,突出南京历史文化的深厚底蕴。

4.(2025 南京模拟)阅读古诗文,完成题目。

【甲】

土偶人与桃梗相与语

孟尝君①将入秦,止者千数而弗听。苏秦欲止之,孟尝君曰:“人事者,吾已尽知之矣。吾所未闻者,独鬼事耳。”苏秦曰:“巨之来也,固不敢言人事也,固且以鬼事见君。”孟尝君见之。谓孟尝君曰:“今者臣来,过于淄博②上,有土偶人与桃梗③相与语。桃梗谓土偶人曰:“子,西岸之土也,埏④子以为人,至岁八月,降雨下,淄水至,则汝残矣。’土偶人曰:‘不然。吾西岸之土也,吾残则复西岸耳。今子,东国之桃梗也,刻削子以为人,降雨下,淄水至,流子而去,则子漂漂者将如耳!’A.今秦,四塞之国,譬若虎口,而君入之,则臣不知君所出矣。”孟尝君乃止。

(选自刘向编写《战国策 齐策三》)

【乙】

工之侨献琴

侨得良桐焉,斫而为琴,弦而鼓之,金声而玉应。自以为天下之美也,献之太常。使国工视之,曰:“弗古。”还之。工之侨以归,谋诸漆工,作断纹焉;又谋诸篆工,作古窾⑤焉。匣而埋诸土期年出之抱以适市。贵人过而见之,易之以百金,献诸朝。乐官传视,皆曰:“希世之珍也!”工之侨闻之,叹曰:“B.悲哉世也!岂独一琴哉?莫不然矣。”

(选自刘基《郁离子》)

【丙】

蝉

[唐]李商隐⑥

本以高难饱,徒劳恨费声。

五更疏欲断,一树碧无情。

薄宦⑦梗犹泛,故园芜已平。

烦君最相警⑧,我亦举家清。

【注释】①孟尝君:战国时期齐国贵族。苏秦:纵横家,主张合纵抗秦。②淄:淄水,在今山东省境内。③土偶人与桃梗:用泥土担成的人偶和槐木刻成的人偶。④埏(shǎn):揉和、搅拌(泥土),这里指把泥土揉成土偶人。⑤窾(kuǎn):款式。⑥李商隐:入仕时正值牛僧孺、李宗闵等为领袖的牛党与李德裕、郑罩等为领袖的李党之间的政治争斗。他在两党争斗的夫缝中挣扎,备受排挤。⑦薄宦:官职卑激。⑧相警:给我提题。

(1)结合【甲】【乙】两文,对【丙】诗加线字“梗”的理解最接近的一项是 C

A.桃木人偶,遇水漂流,喻依附强权终失根基。

B.刻意作旧的船桨,暗讽世人盲目崇古的风气。

C.如桃偶般在宦海浮沉,隐喻仕途艰难的境况。

D.揉土塑形的桃偶,喻个体被环境塑造的宿命。

(2)请给乙文画线句子断句并翻译。

匣而埋诸土期年出之抱以适市

(3)请从甲乙两文画波浪线的句子中任选一处,揣摩朗读的语气、语调,并说明理由。

我选 A,朗读语气应是诚恳、急切且略带担忧的 , 苏秦为劝阻孟尝君入秦,先以土偶人与桃梗的故事作铺垫,最后点明秦国如虎口,入之难出,是在真心为孟尝君的安危考虑,急切希望孟尝君能停止入秦计划,所以语气要诚恳、急切,流露出担忧之情。

(4)通过阅读以上三则材料,你学到哪些说理的技巧?请结合材料分析。

【答案】(1)C

(2)断句:匣而埋诸土/期年/出之/抱以适市。

翻译:(工之侨)用匣子装着把它埋在地下,过了一年,把它挖出来,抱着它到集市上去卖。

(3)示例:我选 A,朗读语气应是诚恳、急切且略带担忧的。理由:苏秦为劝阻孟尝君入秦,先以土偶人与桃梗的故事作铺垫,最后点明秦国如虎口,入之难出,是在真心为孟尝君的安危考虑,急切希望孟尝君能停止入秦计划,所以语气要诚恳、急切,流露出担忧之情。

(4)借物喻理:【甲】文苏秦借土偶人与桃梗的对话,让孟尝君易于理解和接受;【丙】诗李商隐以蝉自比,委婉地表达内心的感慨。对比说理:【乙】文将工之侨最初献琴被以“弗古”退回,和作旧后琴被视为“希世之珍”进行对比,鲜明地揭示出世人盲目崇古、不重实质的现象,增强了说理的力度。

【分析】译文:

【甲】:

孟尝君准备前往秦国,劝阻他的人成百上千,他都一概不听。苏秦也想劝阻他,孟尝君说:“人间的事情,我已经都知道了。我还没有听说过的,只有鬼怪之事罢了。”苏秦说:“我这次来,本来就不敢谈人间的事,而是专门来给您讲鬼怪之事的。”孟尝君于是接见了他。苏秦对孟尝君说:“我这次来,路过淄水河畔,听到一个土偶人和一个桃梗在交谈。桃梗对土偶人说:‘你是西岸的泥土,被揉和做成了人,到了八月雨季,淄水猛涨,你就会被冲毁了。’土偶人说:‘不是这样。我本就是西岸的泥土,被冲毁后不过是回到西岸罢了。而你呢,是东方的桃梗,被雕刻成人形,一旦降雨涨水,淄水一来,把你冲走,那时你将飘流到哪里去呢?’如今的秦国,就像是四周都有要塞的虎口,您要是进去了,那我就不知道您能从哪里出来了。”孟尝君于是停止了前往秦国的计划。

【乙】:

工之侨得到一块优质的桐木,把它砍削成一张琴,装上琴弦弹奏起来,发出金钟般的声响和美玉般的共鸣。他自认为这是天下最好的琴了,就把它献给太常寺(的主管人)。主管人让国内最有名的乐工来鉴定,乐工说:“这琴不古老。”就把琴退还回来了。工之侨把琴拿回家,跟漆匠商量,在琴上漆出断裂的纹理;又跟刻字工匠商量,在琴上刻了古代款式的花纹。然后用匣子装着把它埋在地下,过了一年挖出来,抱着它到集市上去卖。有个达官贵人从集市上经过,看见了这张琴,用一百两金子买了下来,把它献给朝廷。乐官们传递着观赏,都说:“这真是世上少有的珍宝啊!”工之侨听到这种情况,感叹道:“可悲啊,这个世道!难道只是一张琴是这样的吗?没有什么不是这样的啊。”

【丙】:

本来就因栖息高处难以饱腹,徒劳地哀怨鸣叫也是枉费精神。五更以后蝉声渐渐稀疏断绝,满树碧绿却依旧冷漠无情。官职低微像桃梗漂流不定,故乡田园早已荒芜杂草齐平。多谢你时时警示提醒我,我也是全家一样清正廉洁。

【解答】(1)本题考查内容的分析。

A.有误,在【甲】文中,桃梗是东国之桃梗,刻削为人后,降雨淄水至会被流走,是自身在水中漂流,并非依附强权,所以 A 选项中“依附强权终失根基”说法错误。

B.有误,【乙】文主要说的是工之侨献琴,通过作伪使琴被当作稀世珍宝,重点不在船桨,且与【丙】诗中“梗”的含义关联不大。

C.正确,【丙】诗中“薄宦梗犹泛”,诗人以“梗犹泛”自比,结合注释可知诗人在两党争斗夹缝中挣扎,仕途艰难,如同【甲】文中桃梗在水中漂流无定所,在宦海浮沉。

D.有误,【甲】文中桃梗是被刻削为人,并非揉土塑形,且【丙】诗中“梗”主要体现的是仕途漂泊艰难,并非个体被环境塑造的宿命。

故选:C。

(2)本题考查翻译。

重点词:匣,名词作动词,用匣子装;诸,“之于”的合音;期年,满一年;适,到……去。句意:翻译:(工之侨)用匣子装着把它埋在地下,过了一年,把它挖出来,抱着它到集市上去卖。故可断为:匣而埋诸土/期年/出之/抱以适市。

(3)本题考查句子的朗读。

示例一:我选 A,朗读语气应是诚恳、急切且略带担忧的。理由:苏秦为劝阻孟尝君入秦,先以土偶人与桃梗的故事作铺垫,最后点明秦国如虎口,入之难出,是在真心为孟尝君的安危考虑,急切希望孟尝君能停止入秦计划,所以语气要诚恳、急切,流露出担忧之情。

示例二:我选 B,朗读语气应是悲愤、感慨且沉重的。理由:工之侨精心制作的琴因不被认为“古”而被退回,他作旧后琴却被视为珍宝,他由此发出感叹,“悲哉世也”直接表达出对世风的悲愤,“岂独一琴哉?莫不然矣”感慨这种现象的普遍,语气应沉重、悲愤。

(4)本题考查开放性阅读。

借物喻理:【甲】文苏秦借土偶人与桃梗的对话,将秦国比作虎口,来比喻孟尝君入秦的危险处境,形象生动地说明入秦的风险,让孟尝君易于理解和接受;【丙】诗李商隐以蝉自比,借蝉栖息高处难以饱腹、徒劳鸣叫,隐喻自己仕途不顺、生活清苦,委婉地表达内心的感慨。对比说理:【乙】文将工之侨最初献琴被以“弗古”退回,和作旧后琴被视为“希世之珍”进行对比,鲜明地揭示出世人盲目崇古、不重实质的现象,增强了说理的力度。

答案:

(1)C

(2)断句:匣而埋诸土/期年/出之/抱以适市。

翻译:(工之侨)用匣子装着把它埋在地下,过了一年,把它挖出来,抱着它到集市上去卖。

(3)示例:我选 A,朗读语气应是诚恳、急切且略带担忧的。理由:苏秦为劝阻孟尝君入秦,先以土偶人与桃梗的故事作铺垫,最后点明秦国如虎口,入之难出,是在真心为孟尝君的安危考虑,急切希望孟尝君能停止入秦计划,所以语气要诚恳、急切,流露出担忧之情。

(4)借物喻理:【甲】文苏秦借土偶人与桃梗的对话,让孟尝君易于理解和接受;【丙】诗李商隐以蝉自比,委婉地表达内心的感慨。对比说理:【乙】文将工之侨最初献琴被以“弗古”退回,和作旧后琴被视为“希世之珍”进行对比,鲜明地揭示出世人盲目崇古、不重实质的现象,增强了说理的力度。

5.(2025 鼓楼区校级模拟)阅读下面材料,完成问题。

【材料一】

①美国戏剧理论家贝克曾经对“戏剧性”一词进行了探讨,他说:“在日常用语中,‘戏剧性的’这个词的意思有三个:(1)戏剧的材料;(2)能产生感情反应的;(3)在剧场条件下完全可以上演的……只有第一、二两个定义才合乎‘戏剧性’,而第三个则应该是‘剧场性’。同时,第一个定义太抽象,可以不用。那么‘戏剧性的’就只专用于‘能产生感情反应’,那么各种混淆也就一扫而清了。”可是,如果我们认真探讨这个结论,就会由此生发出一系列新的问题:剧作家究竟靠什么“产生感情反应”?为了得到观众的“感情反应”,剧作家应该注意哪些问题呢?剧作家同小说家、抒情诗人都要使读者、观众“产生感情反应”,他们的工作又有什么区别呢?

②英国的威廉 阿契尔在《剧作法》一书中指出:“关于戏剧性的唯一真正确切的定义是:任何能够使聚集在剧场中的普通观众感到兴趣的虚构人物的表演。”他认为:“任何进一步限制‘戏剧性’一词含义的企图,都只不过是表现了这样一种看法——某些表演形式将不会使观众感到兴趣,而这种看法常常会被实践所否定。”如果我们正视创作实践存在的复杂情况,就不能不承认阿契尔这种看法的合理性。假如有人认为一个剧本的某种处理方式是具有戏剧性的,就匆忙做出结论:不这样处理就不会产生戏剧性。这种论断,十有八九要被新的创作实践所推翻。

③由此可见,对“戏剧性”一词下的定义大都过于笼统;再进一步限制这个词的含义,又难免失于武断。我们的剧作家们在这里遇到了困难。

(选自《剧作家和戏剧性》)

【材料二】

就戏剧艺术而言,假定性更是其不可缺少的必备要素。不论是哪种样式或风格的戏剧,假定性就是它的本质属性。戏剧是假定的艺术,而这不仅不会妨碍它追求艺术的真实性,反而会使它更富有戏剧性。

既然假定性是艺术的一种属性,既然戏剧艺术离不开假定性审美原则,那么假定性因素中之假定就一定既是剧作家的、导演的、演员的,也是观众的。编、导、演与观众在假定的前提下,在假定的戏剧情景中演绎或欣赏,从而形成相对确定性的认知。

《哈姆莱特》是一部大家耳熟能详的悲剧,其中哈姆莱特和奥菲利亚是大家难以忘怀的形象。对于他们的是非好坏,大家得到的感觉认识是确定的。但这种确定性显然是建立在一系列假定性因素基础之上的。哈姆莱特父亲的亡魂向他诉说冤情,他为求证事实安排戏中戏来窥探新国王(叔叔)克劳迪斯的灵魂,他为了隐瞒自己的真实想法和动机远离自己的情人,他为了尽一个王子的责任并铲除一切罪恶的祸根选择了斗剑的方式以死相拼,一系列的假定源于他的报仇本能与潜能的激发——他疯了;奥菲利亚也是如此,她的父亲波罗涅斯的意外身亡,情人哈姆莱特的疯癫,所有爱和被爱的失落使她不再眷恋这个世界——她也疯了。这一系列看似合情合理的安排,其实体现的是莎士比亚运用戏剧假定性因素的智慧。作者在所有设定的假定性情境中,把剧中人物的主观情感和思想意图,把内心世界用看得见的具体行动或可感知的大段独白传达给了观众,把真与非真的想法转换给了观众,让观众自己判断与接受戏剧作家给出的假定性因素带来的结果。

(选自《戏剧假定性因素的文本表现》)

【材料三】

优秀的剧作家必须具备双重的品质。一个是人格品质,一个是艺术品质。一方面是做个正直善良的人,一方面要有狡猾的艺术手段。但我仍然强调作家个人道德品质的修养,别把做戏的手段用于实际生活。在剧作法里强调的悬念,出其不意,情理之中意料之外,仅仅是常识性的技法。要想写出优秀的剧本,确实要绞尽脑汁与夜不成寐,要像狐狸一样反复琢磨怎样吃到乌鸦嘴里的肉。从这个意义上说,要写出好的剧本,与狐狸共舞是十分必要的。因此,从剧作的角度说,剧作家应该是个阴谋家。唯其如此,你的剧作才能悬念叠出,环环相扣。

有人会问,你强调的与狐狸共舞,更多的是从中间人物与反面人物出发,那么塑造正面的英雄人物还需要狡猾吗?回答是:编剧的狡猾是永远需要的。正面人物的塑造也切忌平铺直叙。作为编剧要善于捕捉有戏剧性的人和事,要善于制造矛盾。真真假假,扑朔迷离……这就是我强调与狐狸共舞的根本所在。

(选自《剧作家要与狐狸共舞》)

(1)选文三中说“剧作家要与狐狸共舞”,具体指的是 剧作家在创作时要善于运用技巧,制造悬念,设置矛盾冲突,使剧作情节环环相扣,富有戏剧性。

(2)下列各项对选文一中贝克探讨“戏剧性的”这一概念理解有误的一项是 A

A.贝克认为能产生感情反应的艺术形式都是“戏剧性的”;

B.贝克认为戏剧性和剧场性存在交集,但并不完全相同;

C.贝克试图纠正日常用语中对“戏剧性的”的使用乱象;

D.贝克并没有从剧作家的角度深入分析“戏剧性”的特性。

(3)选文一提出了“戏剧性”这一概念,围绕这一概念,选文二、三分别有哪些具体的实施措施?试予以概括。

(4)作家莫言在演讲《小说与戏剧》中说道:“将小说改编成戏剧的时候,要特别注重矛盾冲突的设置,一个人物的性格在特殊的环境下才能暴露出来。”请结合你初中读过的名著里人物的人生经历,谈谈你对这句话的理解。

【答案】 (1)剧作家在创作时要善于运用技巧,制造悬念,设置矛盾冲突,使剧作情节环环相扣,富有戏剧性。

(2)A

(3)选文二:运用戏剧假定性,在假定性情境中传达人物情感、思想,让观众判断接受。选文三:剧作家具备狡猾的艺术手段,制造悬念、矛盾,避免平铺直叙。

(4)示例:以《骆驼祥子》中祥子为例,他本勤劳善良有梦想,身处黑暗混乱社会,车被抢、钱被敲诈等特殊环境,使他从积极向上变得堕落自私,特殊环境和矛盾冲突暴露并改变了他的性格,体现了莫言这句话的正确性。

【分析】本文是以“戏剧”为主题的材料阅读。第一题考查材料内容分析,第二题考查材料内容理解分析,第三题考查材料内容概括,第四题考查句子理解。

【解答】 (1)首先看文本中“从这个意义上说,要写出好的剧本,与狐狸共舞是十分必要的。因此,从剧作的角度说,剧作家应该是个阴谋家。唯其如此,你的剧作才能悬念叠出,环环相扣”。这里表明“与狐狸共舞”和成为“阴谋家”类似,目的是让剧作悬念多、情节连贯。再看“编剧的狡猾是永远需要的。正面人物的塑造也切忌平铺直叙。作为编剧要善于捕捉有戏剧性的人和事,要善于制造矛盾”,这进一步说明“与狐狸共舞”指的是编剧在创作时,不管塑造什么人物,都要运用技巧,让剧作有戏剧性。

(2)A.有误,贝克说“戏剧性的”专用于“能产生感情反应”,但不是说所有能产生感情反应的艺术形式都是“戏剧性的”,这种表述过于绝对;

BCD.正确。

故选:A。

(3)选文二:强调假定性是戏剧艺术不可缺少的本质属性,编、导、演与观众在假定的前提下演绎或欣赏。以《哈姆莱特》为例,说明剧作家通过设置一系列假定性情境,把人物情感、意图等传达给观众,让观众判断接受结果,这就是围绕“戏剧性”在创作中运用假定性的措施。选文三:提到剧作家要具备双重品质,要有狡猾的艺术手段,像“阴谋家”一样,让剧作悬念叠出,环环相扣。强调塑造正面人物也不能平铺直叙,要善于捕捉有戏剧性的人和事,制造矛盾,这是从剧作家创作技巧方面对“戏剧性”的实施措施。

(4)此题答案不唯一。以《骆驼祥子》为例,祥子本是一个勤劳、善良、有梦想的青年,一心想通过自己的努力买一辆属于自己的车。但他身处的社会黑暗混乱,军阀混战,他的车被大兵抢走。这种特殊环境下,他的性格开始发生变化,从积极向上变得有些无奈和迷茫。后来他继续努力攒钱,却又被孙侦探敲诈一空。一次次的打击,使他善良坚韧的性格逐渐被摧毁,最后在虎妞难产死后,小福子自杀,他彻底堕落,变成一个自私、懒惰、狡猾的行尸走肉。正是这种特殊的社会环境和一系列的矛盾冲突,让祥子的性格一步步暴露并发生巨大转变,充分体现了莫言所说的“一个人物的性格在特殊的环境下才能暴露出来”。

答案:

(1)剧作家在创作时要善于运用技巧,制造悬念,设置矛盾冲突,使剧作情节环环相扣,富有戏剧性。

(2)A

(3)选文二:运用戏剧假定性,在假定性情境中传达人物情感、思想,让观众判断接受。选文三:剧作家具备狡猾的艺术手段,制造悬念、矛盾,避免平铺直叙。

(4)示例:以《骆驼祥子》中祥子为例,他本勤劳善良有梦想,身处黑暗混乱社会,车被抢、钱被敲诈等特殊环境,使他从积极向上变得堕落自私,特殊环境和矛盾冲突暴露并改变了他的性格,体现了莫言这句话的正确性。

6.(2025 南京一模)阅读下面内容,回答问题。

偷声音的人

王伟锋

①偷声音的人大摇大摆进村的时候,人们正沉浸在湿漉漉的梦境里。

②此起彼伏的呼噜声,老牛反刍的咀嚼声,虫鸣声,间或一两声的犬吠,以及孩子哇哇的夜哭……全都戛然而止。

③就像灯泡突然断电一样,整个村子异常安静,密不透风,立时跌入无声的黑暗里。夜色深沉,玉璧冰轮的清辉在村路上缓缓流溢。原本躺着睡觉的树影猛地打了个愣怔,觉得哪里不对劲儿,四处瞧瞧,发现荒凉的寂静已经渗入村子的骨髓,于是赶紧抱紧树干,颤抖着将自己拉长的身子一寸一寸收回。

④最先发现声音丢失的人,是村头铁匠铺新来的小铁匠。

⑤小铁匠起床最早,因为他要赶在老铁匠睡醒之前,先把炉火呼呼地生起来,然后叮叮当当准备好打制的坯料,恭恭敬敬地等待老铁匠就着大铁砧,将它们依次敲打成犁钾、锄头、斧子、镰刀或者一枚枚闪亮的钉子。

⑥小铁匠这天想亲手打制一件铁器。

⑦一锤下去,火花四溅。怎么没有声音?小铁匠懵了。

⑧又一锤下去,火花绽放,依旧没有声音。小铁匠侧耳静听,以为声音正走在路上或者掉在了地下,但他耐心地等了又等,甚至举着火把四下里找了找,到处摸了又摸,还是没有任何声音。

⑨不仅如此,而且整个村子都陷入了深邃的无声无息之中。

⑩小铁匠摸摸嘴巴和耳朵,都在!正处在变声期的小铁匠,原本对声音异常敏感,此刻却发现竟然连自己发出的声音也听不到了。他不知道发生了什么事情,害怕起来,遂大喊大叫,但,无论他怎么喊叫,声音就好像走失了一般,又好像嘴巴到耳朵的距离拉长到了遥远的天际,什么也听不见。

小铁匠跌跌撞撞跑回屋子,疯了一样晃动老铁匠……

很快,村里的人都从睡梦中惊醒过来。他们和小铁匠一样,惊慌地发现,自己的耳朵、嘴巴和舌头都在,就是没有了声音。而且,狗的汪汪、马的啖啖、羊的咩咩……所有飞翔在村子上空的声音,一夜之间,全部消失了。

众人慌作一团,指手画脚地“议论”起来。你捣捣我的胸,我捶捶你的肩,艰难地沟通着信息。按理说,人过留印,鸟飞有影,蚂蚁爬过还有个道道儿呢。可是,这件事情,却如此荒唐离奇,简直一点儿线索也没有嘛。

怎么办?村长召集几个德高望重、见多识广、智慧超群的人,坐在一起,反复“商讨”“研究”“论证”。结论一致是,声音应该是被人偷走了。

大家赶紧动身,分头去找,村长“说”,一定要追上偷声音的人。

说干就干,大家顾不上吃饭喝水,饿着肚子,四面出击,去庄稼地里寻找,下河里打摸,漫山遍野搜寻,几乎把每个角落、每根草稞、每块石头都翻遍了。

一连多天,一无所获。

不过,有人“说”,其实,没有声音也不全是坏事。

比如,汉子们再也听不到老婆在耳边的唠叨了。婆媳之间,那些恩恩怨怨的话没有了,彼此反而相处和睦。每家每户都悄无声息,只见炊烟袅袅升起,不闻吵架和打闹声。街头巷尾,听不到悍妇们高声大嗓骂街了……

孩子们无所谓,有没有声音,丝毫不影响他们玩游戏的热情。

以前铁匠铺子里传出来叮叮当当的敲打声,再也不会日里夜里聒噪人了。

还有人大胆地推测,那个偷声音的人,会不会是小铁匠呢?

一个无月之夜,铁匠铺子莫名其妙失了火。

第二天,人们看到小铁匠被赶出了铁匠铺,提着他那被烧得满是窟窿露着棉絮的破被褥,走一步抹一下泪,耸动着瘦小的肩,趔趄着身子离开了铁匠铺。

村里人逐渐适应了没有声音的生活。

直到下了一场雨,放羊老汉突然带回一个好消息。他放羊的那条山沟,半山腰有个山洞,在山洞里避雨时,老汉发现了一个沉重的大口袋,打开,里面居然是村里被偷走的各种声音。

因为口袋太重,老汉背不动,手脚并用连比带画通知大家赶紧上山,各自去认领。

消失已久的声音终于回来了。不过,因为保存不当,时间过长,加之山洞潮湿闷热,又淋了雨,声音已经有些霉变,袋子里散发出一阵阵腐烂的气息。

声音找回来,村子里又恢复了鸡鸣狗叫的鲜活日子。

只是,人们兴奋了没多久,就高兴不起来了。

有人开始怀念那些没有声音的日子。这股情绪像烟雾一样,在村子的院落里四处蔓延。夜里,这些人敞开了大门睡,暗自期盼偷声音的人再次光临。

遗憾的是,除了几只瞟肥体壮的山羊,还有铁匠铺里的那个硕大的铁砧子被偷走了,村子里什么东西也没丢过。

偷声音的人再也没有光顾这里。

就好像,他从没有来过一样。

(1)本文以“声音”为线,请根据文章内容完成填空。

① 众人寻找无果,有人怀疑小铁匠

② 放羊老汉山洞发现声音

③ 村子恢复往日鲜活

④ 众人怀念无声,期盼偷声人

(2)请结合小贴士,赏析下面句子的表达效果。

【小贴士】“陌生化”往往在内容和形式上违反常情、常理、常事,打破形式逻辑却又合乎情感逻辑。陌生化手法的运用使小说呈现出散文化、诗意化的美感。

声音已经有些霉变,袋子里散发出一阵阵腐烂的气息。

(3)关于小说的主人公,有同学认为是小铁匠,也有同学认为是村中众人群像,请结合小说内容谈谈你的看法。

(4)以下是deepseek根据本文改写的歌词,请结合你对“无声”多重意蕴的理解补全歌词。

主歌 寂静夜里,声音消失,世界陷入沉默。 脚步匆忙,四处寻找,希望在黑暗闪烁。

副歌 争吵不再,喧嚣远去。 有你吵闹,没你寂寞。 我们在寻找中懂得: 生活的真味 在喧嚣与宁静间穿梭 失去与拥有都藏着岁月的歌 有声是烟火, 无声是思索 平衡中 才是生活该有的轮廓

【答案】(1)①众人寻找无果,有人怀疑小铁匠

②放羊老汉山洞发现声音

③村子恢复往日鲜活

④众人怀念无声,期盼偷声人

(2)运用通感手法生动形象地表现出这些找回的声音已经不再纯净、美好,暗示着这些声音所代表的生活状态或许也不再如人们记忆中那般纯粹,带有一种变质的意味。

(3)我认为主人公是小铁匠。从情节上看,小铁匠是整个故事的关键人物之一,他最早发现声音消失,并且因为声音消失后的种种遭遇(被怀疑是偷声音的人,铁匠铺子失火后被赶出铁匠铺)推动了情节的发展。从主题上看,小铁匠的遭遇反映了人们在面对未知和意外时的盲目猜疑以及冷漠,深化了小说对人性的思考这一主题。同时,小铁匠在声音消失前后的状态变化,也引发了读者对他命运的关注,他的形象在故事中比较突出,所以小铁匠是小说的主人公。

(4)示例:

生活的真味

在喧嚣与宁静间穿梭

失去与拥有都藏着岁月的歌

有声是烟火,

无声是思索

平衡中

才是生活该有的轮廓

【分析】文章通过独特的奇幻情节,对人性复杂的揭示:在声音消失事件中,村民们盲目猜疑小铁匠是偷声音的人,最终导致铁匠铺子失火,小铁匠被驱逐。这一情节深刻展现了人性中的冷漠、狭隘与无端猜忌。当面临未知变故时,人们不是理性地寻找真相,而是急于寻找替罪羊,反映出人性在面对不确定性时的脆弱与阴暗面。

【解答】(1)本题考查文章内容的梳理。

①处:原文中,在小铁匠发现声音丢失后,众人开始寻找声音,找了多天毫无收获,期间有人怀疑是小铁匠偷了声音,后来铁匠铺失火,小铁匠被赶出铁匠铺,所以此处应概括为“众人寻找无果,有人怀疑小铁匠”。

②处:在村里人适应无声生活之后,是放羊老汉在山洞发现了装有声音的口袋,这是情节发展的关键节点,所以此处填“放羊老汉山洞发现声音”。

③处:众人认领声音后,村子恢复了声音,又回到了之前有声音的鲜活日子,因此这里填“村子恢复往日鲜活”。

④处:找回声音后人们又开始怀念无声的日子,盼望偷声音的人再来,可偷声音的人再也没来,所以此处概括为“众人怀念无声,期盼偷声人”。

(2)本题考查赏析句子的能力。

声音本无形无味,作者却将其与“霉变”“腐烂气息”相联系,把听觉感受转化为触觉和嗅觉感受,运用通感手法,打破常规表达。这种陌生化表述,违反常情常理,却给读者带来强烈新奇感,激发阅读兴趣。

(3)本题考查对小说内容理解。

情节推动角度:小铁匠在情节发展中起着关键作用。他最早发现声音消失这一离奇事件,其反应和行为推动着故事前进。比如他发现打铁没声音后的惊慌失措,以及后续因被怀疑偷声音而被赶出铁匠铺,这些情节都是故事的重要转折点,串联起整个故事的发展脉络。

主题体现角度:小铁匠的遭遇深刻体现了小说主题。他被无端怀疑和驱逐,展现出人性的冷漠与猜忌。村民们在没有确凿证据下,就认定他是偷声音的人,反映出群体在面对未知时的盲目与狭隘,通过小铁匠这一人物,小说对人性的思考得以深化。

形象塑造角度:小说对小铁匠形象塑造较为丰满。文中描述了他的工作日常、变声期对声音的敏感,以及被怀疑驱赶时的可怜无助,他是一个有血有肉、命运遭人摆布的形象,读者容易对其产生同情和关注,其形象塑造在小说中占据重要地位。

(4)本题考查对文章主题内容的理解。

主歌描述了声音消失后世界陷入沉默,人们匆忙寻找希望的情景;副歌先点明无声带来的变化(争吵不再、喧嚣远去)以及人们对有声无声的复杂感受(有你吵闹,没你寂寞)。所以补全部分需要从这种对有声、无声的体验中升华出对生活的感悟,来完成整首歌词情感和主题的深化。

答案:

(1)①众人寻找无果,有人怀疑小铁匠

②放羊老汉山洞发现声音

③村子恢复往日鲜活

④众人怀念无声,期盼偷声人

(2)运用通感手法生动形象地表现出这些找回的声音已经不再纯净、美好,暗示着这些声音所代表的生活状态或许也不再如人们记忆中那般纯粹,带有一种变质的意味。

(3)我认为主人公是小铁匠。从情节上看,小铁匠是整个故事的关键人物之一,他最早发现声音消失,并且因为声音消失后的种种遭遇(被怀疑是偷声音的人,铁匠铺子失火后被赶出铁匠铺)推动了情节的发展。从主题上看,小铁匠的遭遇反映了人们在面对未知和意外时的盲目猜疑以及冷漠,深化了小说对人性的思考这一主题。同时,小铁匠在声音消失前后的状态变化,也引发了读者对他命运的关注,他的形象在故事中比较突出,所以小铁匠是小说的主人公。

(4)示例:

生活的真味

在喧嚣与宁静间穿梭

失去与拥有都藏着岁月的歌

有声是烟火,

无声是思索

平衡中

才是生活该有的轮廓

7.(2024 秦淮区一模)(1)让不同名著中的人物相遇,是一种很有意思的尝试。请从初中语文教材推荐阅读的36部名著中选择两部,参照示例,用连续设问的方式进行探究。(“示例”中出现的人物不能用来答题)

【示例】

设问一:选择哪两部名著中的不同人物相遇?

《简 爱》中的简 爱和《儒林外史》中的沈琼枝相遇。

设问二:为什么要让他(她)们相遇?

让简 爱和沈琼枝相遇不仅展现了两位女性反抗命运、追求独立等共同个性特点,也体现了跨文化交流的价值和意义。可以让读者看到不同时代、不同文化背景下的女性如何面对相似的挑战,并从中汲取智慧和力量。

设问三:相遇时各自状况如何?

简 爱决然离开桑菲尔德庄园,身心交瘁。沈琼枝寓居金陵,靠自己的才艺维持生计。

(2)创意表达。

经过以上的阅读探究,你认为他(她)们相遇后会发生什么故事。请发挥想象,写出故事梗概,100字左右。(“示例”中出现的人物不能用来答题)

示例:在王府塘手帕巷寓所,简 爱和沈琼枝相遇。两人互致问候之后,分别谈起各自“出走”的经历和对平等、独立、尊严的看法。两人都获得新的启示并互相鼓励。临别时,沈琼枝当场写扇作诗赠给简 爱,简 爱则将自己曾创作的一幅水彩画相赠。

【答案】(1)设问一:选择哪两部名著中的不同人物相遇?《骆驼祥子》中的祥子和《钢铁是怎样炼成的》中的保尔相遇。

设问二:为什么要让他(她)们相遇?保尔和祥子都曾面临社会的不公和命运的悲剧,都经历了逆境中的挣扎和抗争,但结局大不相同。通过他们的相遇,我们可以看到信念、意志如何决定了人生道路的选择,以及这些选择如何影响了人的一生。

设问三:相遇时各自状况如何?祥子经历三起三落,堕落成麻木不仁的行尸走肉。保尔在修铁路时得了伤寒,并引发大叶性肺炎。

(2)祥子站在修建铁路的工地边上,冷眼旁观保尔在泥泞中带病修筑铁路。保尔劝说祥子参加劳动,祥子诉说自己的遭遇,要求谈好报酬再干活。商谈无果,祥子转身离开。祥子的沉沦,让保尔更加坚定自己为共产主义事业奋斗的信念。

【分析】《简 爱》讲述一位从小变成孤儿的英国女子在各种磨难中不断追求自由与尊严,坚持自我,最终获得幸福的故事。

《儒林外史》是我国第一部成功的讽刺小说,是古代讽刺文学的典范性作品。全书五十六回,作品用一系列相对独立的故事,展示了一幅十八世纪中国社会的风俗画。书中刻画了奔走于科举道路上的众多儒生形象,深刻地批判了科举制度和整个封建社会的“儒林”。从而揭露科举制度及其奴役下的士人的丑恶灵魂,刻画了特定时代各个不同阶层的众生相,寄托了自己对人生理想的追求。

【解答】(1)本题考查初中语文教材推荐阅读的36部名著中的小说部分。解答方式主要在于理解题目要求,对选择的两部名著中的不同人物进行分析,以及对于人物相遇之后可能的情景进行合理的推测和想象。可以根据人物的背景、性格特点以及各自所面临的困境来进行解答。如孙悟空和林冲的相遇,孙悟空具有七十二变的能力和筋斗云等神通,善于解决各种难题,而林冲则是一个武艺高强、忠诚勇敢的人。他们相遇后,可能会互相交流战斗经验和策略,探讨如何更好地保护彼此和取经团队。同时,他们也可能会一起面对妖魔鬼怪的威胁,共同应对困境和困难。因此可以探究出:

设问一:选择哪两部名著中的不同人物相遇?《西游记》中的孙悟空和《水浒传》中的林冲相遇。

设问二:为什么要让他(她)们相遇?因为他们性格特点和遭遇有许多相似之处,而且各自在不同的领域有很强的实力和本领。他们相遇后可以相互启发,交流经验和想法,拓展他们的视野和技能。

设问三:相遇时各自状况如何?孙悟空正在寻求帮助打败妖魔鬼怪,保护唐僧和取经团队,而林冲则正在经历江湖风波和战斗生涯的考验。他们在相遇时各自面临不同的挑战和问题,需要互相帮助和支持,共同应对困境和困难。孙悟空可以帮助林冲应对战斗中的挑战,而林冲则可以为孙悟空提供新的思维和战略,帮助他更好地应对妖魔鬼怪的威胁。本题为开放性试题,具体的答案因人而异,关键在于理解题目要求,进行合理的分析和推理。

(2)本题考查初中语文教材推荐阅读的36部名著中的小说部分。

这道题考查了学生的阅读理解、分析推理和创意表达的能力。学生需要从初中语文教材推荐阅读的36部名著中选择两部,并对其中的不同人物进行选择,然后根据所选人物的特点和情境,进行合理的想象和创意表达,写出故事梗概。在做题时,需要仔细阅读题目要求,理解不同名著中人物的特点和情境,并进行合理的分析和推理。同时,还需要发挥自己的想象力和创意,写出符合题目要求的故事梗概,并注意字数的限制。此外,还需要注意题目中的关键词和限制条件,如“选择不同名著中的人物相遇”“一种很有意思的尝试”,这些关键词和限制条件有助于更好地理解和把握题目要求,从而做出正确的回答。

根据小题(1)孙悟空和林冲相遇的场景,可以写出:孙悟空和林冲在江南小镇相遇后,他们开始共同应对各种挑战,包括妖魔鬼怪的威胁和江湖风波。他们互相交流经验和想法,共同制定战略和战术。在经历了许多困难和考验后,他们终于成功地保护了唐僧和取经团队,完成了西天取经的任务。这个故事表达了团队合作和共同奋斗的力量,以及勇气和智慧在克服困难中的重要性。解答这道题需要仔细阅读题目要求,理解不同人物的特点和情境,并进行合理的想象和表达,同时注意字数的限制和答案的准确性。

答案:

(1)设问一:选择哪两部名著中的不同人物相遇?《骆驼祥子》中的祥子和《钢铁是怎样炼成的》中的保尔相遇。

设问二:为什么要让他(她)们相遇?保尔和祥子都曾面临社会的不公和命运的悲剧,都经历了逆境中的挣扎和抗争,但结局大不相同。通过他们的相遇,我们可以看到信念、意志如何决定了人生道路的选择,以及这些选择如何影响了人的一生。

设问三:相遇时各自状况如何?祥子经历三起三落,堕落成麻木不仁的行尸走肉。保尔在修铁路时得了伤寒,并引发大叶性肺炎。

(2)祥子站在修建铁路的工地边上,冷眼旁观保尔在泥泞中带病修筑铁路。保尔劝说祥子参加劳动,祥子诉说自己的遭遇,要求谈好报酬再干活。商谈无果,祥子转身离开。祥子的沉沦,让保尔更加坚定自己为共产主义事业奋斗的信念。

8.(2025 南京模拟)微写作。

鲍鹏山在《江湖不远》一书中分析林冲时说:“林冲的世界一直在下雪。林冲的雪,让我们觉得,这世界这么苦,可是,唉!这世界还这么美。”你如何理解这句话?请你结合《水浒传》中林冲的故事情节写一篇短评。(字数120字左右)

【答案】例文:林冲一生苦不堪言,本为禁军教头,却遭高俅陷害。白虎堂蒙冤,刺配沧州,野猪林险丧命,草料场家破人亡。然而,这苦厄的世界亦有美好。鲁智深野猪林相救,尽显兄弟义气。林冲在苦难中仍存善良与隐忍,他的遭遇是苦的,可这其中的侠义与人性之善又让我们感叹世界的美,如黑暗中的微光,令人喟叹。

【分析】本题考查小作文。

审题:本题的关键人物是林冲,主题围绕鲍鹏山对林冲的评价展开,需要理解“林冲的世界一直在下雪。林冲的雪,让我们觉得,这世界这么苦,可是,唉!这世界还这么美”这句话的含义。重点在于结合林冲的故事情节来阐释这种苦与美的感受。要求写一篇短评,属于议论文性质,字数在120字左右,这就要求语言简洁明了,观点鲜明,论证紧凑。

立意:揭示林冲命运的苦与世界的美,立意的核心在于通过林冲的遭遇展现其命运的苦涩,如他被高俅陷害,家破人亡,刺配沧州等经历,体现他人生的苦难。同时,从他的遭遇中挖掘出世界之美,例如他在困境中仍保持的善良、隐忍等品质,或者是他身边偶尔出现的正义与温情(如鲁智深的帮助),表达对林冲命运的同情与对人性美好的感叹。

选材构思:开篇直接点明林冲的命运充满苦难,但在苦难中又能看到世界的美好之处。例如“林冲的一生是苦的,但在苦中亦有美好。”中间选取林冲被高俅陷害的情节,如误入白虎堂。林冲本是八十万禁军教头,有着不错的生活,但高俅为了让干儿子得到林冲的妻子,设计陷害林冲,使他蒙冤入狱,被刺配沧州。在野猪林,差役受高俅指使欲杀害林冲,这一系列遭遇体现出他命运的悲苦,世界对他的不公。可写鲁智深大闹野猪林救林冲这一情节。在林冲遭受苦难,面临生死危机的时候,鲁智深挺身而出,这种兄弟间的义气就是世界之美的体现。同时,林冲在经历诸多苦难后依然保留着一些人性的善良,如他对待他人的宽容态度等,也能体现世界之美。结尾总结林冲的故事带给人的感受,如“林冲的故事让我们看到,即使世界以苦难相待,人性的美好依然能在缝隙中闪耀。”

【解答】答案:

例文:林冲一生苦不堪言,本为禁军教头,却遭高俅陷害。白虎堂蒙冤,刺配沧州,野猪林险丧命,草料场家破人亡。然而,这苦厄的世界亦有美好。鲁智深野猪林相救,尽显兄弟义气。林冲在苦难中仍存善良与隐忍,他的遭遇是苦的,可这其中的侠义与人性之善又让我们感叹世界的美,如黑暗中的微光,令人喟叹。

9.(2025 建邺区一模)阅读下面内容,从两个选项中任选一个,按要求写作。

校园内,大门左侧有一块荒地,约6平方米。

(1)畅想20年后这块地上的10分钟内会发生什么。写一个故事。

(2)近期学校想开发这块地,你觉得这块地适合做什么?写下你的思考和规划。

要求:①题目自拟;②不少于600字;③不出现真实的校名、人名等相关信息。

【答案】(1)

20年后荒地上的十分钟

荒地上的科技温情十分钟20年后,校园大门左侧那块曾经的荒地,已摇身一变成为校园科技生态花园,各种奇花异草争奇斗艳,智能设备有序运作。

这天课间,阳光正好,洒在花园的小径上。几个调皮的学生像欢快的小鹿,蹦蹦跳跳地冲进了花园。他们一会儿摸摸娇艳欲滴的花朵,一会儿又好奇地凑近那些闪烁着微光的智能设备。

“哎呀!”突然,一个叫小宇的学生不小心撞到了智能浇花装置。装置发出“滴滴”的警报声,原本规律喷洒的水雾瞬间变得紊乱。其他学生都被这突如其来的状况吓了一跳,纷纷围了过来。

就在这时,负责花园维护的机器人老师迈着轻快的步伐赶来了。它有着圆圆的脑袋,大大的眼睛,声音温和又亲切:“小朋友们,别害怕,这是个小意外哦。”机器人老师一边说着,一边伸出灵活的机械手臂,熟练地调整着浇花装置的参数。

“你们知道吗,这些花朵可都是经过特殊培育的呢。”机器人老师趁机开启了科普模式,“像这朵蓝色的‘梦幻之星’,它能吸收空气中的有害物质,释放出清新的氧气。而这朵红色的‘热情火焰’,它的花瓣在夜晚会发出柔和的光,就像小灯笼一样。”孩子们听得眼睛都直了,纷纷发出惊叹声。

不一会儿,校长也来到了花园。他微笑着看着孩子们,说:“同学们,这个花园不仅是欣赏美景的地方,更是你们学习科学知识、探索自然奥秘的课堂。以后大家要多来这里,和这些植物交朋友,和科技亲密接触。”

孩子们听了校长的话,用力地点点头。十分钟的时光转瞬即逝,上课铃响了,孩子们带着满满的收获和对花园的喜爱,蹦蹦跳跳地跑回了教室。而那片科技生态花园,在阳光的照耀下,依然散发着迷人的魅力,等待着下一次与孩子们的邂逅。

(2)

关于荒地开发利用的思考和规划

——打造校园劳动实践基地,开启成长新征程

校园内大门左侧那块约6平方米的荒地,一直闲置着,实在有些可惜。在我看来,将其开发成校园劳动实践基地是一个绝佳的选择。

在当今社会,许多学生缺乏劳动意识和劳动技能,对劳动的认识也较为片面。将荒地开发成劳动实践基地,能让学生亲身体验劳动的过程,明白“一分耕耘,一分收获”的道理,培养他们珍惜劳动成果、尊重劳动人民的品质。而且,劳动实践还能锻炼学生的动手能力、团队协作能力和解决问题的能力,促进学生的全面发展。

对于这块荒地的规划,我打算将其划分为几个不同的种植区域。一部分种植蔬菜,如西红柿、黄瓜、辣椒等。学生们可以参与从播种、浇水、施肥到采摘的全过程,感受蔬菜生长的奇妙变化。另一部分种植花卉,像向日葵、百合、郁金香等,让校园充满花香和色彩。

为了确保劳动实践基地的顺利运行,学校可以安排专业的劳动技术老师进行指导。老师可以定期开展劳动课程,教给学生种植知识和技能。同时,还可以组织劳动比赛,如“最美蔬菜评选”“最快采摘能手”等,激发学生的劳动热情。

此外,基地内可以设置一个成果展示区。学生们将自己种植的蔬菜和采摘的花卉进行展示,还可以把蔬菜做成美味的菜肴,与同学们一起分享。这样不仅能让学生体验到劳动带来的成就感,还能增强他们的自信心。

我相信,将这块荒地开发成校园劳动实践基地,一定会为校园生活增添一抹绚丽的色彩,让学生在劳动中收获快乐,在快乐中茁壮成长。

【分析】本题考查材料作文。

(1)审题立意:本题要求畅想20年后校园荒地10分钟内发生的故事,核心在于发挥想象,构建一个有情节、有意义的场景。立意可围绕校园生活的温情、科技对校园的影响、环保理念在校园的体现等。比如通过故事展现师生情谊、科技助力校园活动、环保成果带来的改变等,传达积极向上的情感或价值观。

选材构思:选材上可结合校园常见元素。如设定20年后这块地变成了一个智能生态花园。10分钟的故事可以这样展开:上课铃响,几个学生匆忙跑过花园,其中一人不小心撞到智能浇花装置,装置发出警报。这时,负责花园维护的机器人老师出现,它不仅没有责怪学生,还利用这个机会给同学们讲解植物知识。接着,校长路过,看到这一幕,鼓励大家多来花园学习实践。最后,同学们带着对知识的新奇和对花园的喜爱,走进教室。以这个事件展现科技与校园生活的融合,以及校园中良好的教育氛围。

(2)审题立意:此题需对校园荒地开发利用提出思考和规划,关键在于结合校园实际需求和特点。立意可从丰富校园文化、提升学生实践能力、打造绿色校园等方面入手。例如开发成劳动实践基地,培养学生劳动意识和技能;或建成文化长廊,营造浓厚文化氛围,促进学生全面发展。

选材构思:选材要贴合校园需求。若规划为劳动实践基地,可先阐述其意义,如让学生体验劳动艰辛,珍惜粮食。接着说明具体规划,划分不同种植区域,种植蔬菜、花卉等。安排专业老师指导,定期开展劳动课程和比赛。还可以设置成果展示区,展示学生的劳动成果。最后说明预期效果,如学生掌握种植技能,增强团队协作能力,为校园增添绿色生机,使规划具有可行性和实用性。

【解答】(1)

20年后荒地上的十分钟

荒地上的科技温情十分钟20年后,校园大门左侧那块曾经的荒地,已摇身一变成为校园科技生态花园,各种奇花异草争奇斗艳,智能设备有序运作。

这天课间,阳光正好,洒在花园的小径上。几个调皮的学生像欢快的小鹿,蹦蹦跳跳地冲进了花园。他们一会儿摸摸娇艳欲滴的花朵,一会儿又好奇地凑近那些闪烁着微光的智能设备。

“哎呀!”突然,一个叫小宇的学生不小心撞到了智能浇花装置。装置发出“滴滴”的警报声,原本规律喷洒的水雾瞬间变得紊乱。其他学生都被这突如其来的状况吓了一跳,纷纷围了过来。

就在这时,负责花园维护的机器人老师迈着轻快的步伐赶来了。它有着圆圆的脑袋,大大的眼睛,声音温和又亲切:“小朋友们,别害怕,这是个小意外哦。”机器人老师一边说着,一边伸出灵活的机械手臂,熟练地调整着浇花装置的参数。

“你们知道吗,这些花朵可都是经过特殊培育的呢。”机器人老师趁机开启了科普模式,“像这朵蓝色的‘梦幻之星’,它能吸收空气中的有害物质,释放出清新的氧气。而这朵红色的‘热情火焰’,它的花瓣在夜晚会发出柔和的光,就像小灯笼一样。”孩子们听得眼睛都直了,纷纷发出惊叹声。

不一会儿,校长也来到了花园。他微笑着看着孩子们,说:“同学们,这个花园不仅是欣赏美景的地方,更是你们学习科学知识、探索自然奥秘的课堂。以后大家要多来这里,和这些植物交朋友,和科技亲密接触。”

孩子们听了校长的话,用力地点点头。十分钟的时光转瞬即逝,上课铃响了,孩子们带着满满的收获和对花园的喜爱,蹦蹦跳跳地跑回了教室。而那片科技生态花园,在阳光的照耀下,依然散发着迷人的魅力,等待着下一次与孩子们的邂逅。

(2)

关于荒地开发利用的思考和规划

——打造校园劳动实践基地,开启成长新征程

校园内大门左侧那块约6平方米的荒地,一直闲置着,实在有些可惜。在我看来,将其开发成校园劳动实践基地是一个绝佳的选择。

在当今社会,许多学生缺乏劳动意识和劳动技能,对劳动的认识也较为片面。将荒地开发成劳动实践基地,能让学生亲身体验劳动的过程,明白“一分耕耘,一分收获”的道理,培养他们珍惜劳动成果、尊重劳动人民的品质。而且,劳动实践还能锻炼学生的动手能力、团队协作能力和解决问题的能力,促进学生的全面发展。

对于这块荒地的规划,我打算将其划分为几个不同的种植区域。一部分种植蔬菜,如西红柿、黄瓜、辣椒等。学生们可以参与从播种、浇水、施肥到采摘的全过程,感受蔬菜生长的奇妙变化。另一部分种植花卉,像向日葵、百合、郁金香等,让校园充满花香和色彩。

为了确保劳动实践基地的顺利运行,学校可以安排专业的劳动技术老师进行指导。老师可以定期开展劳动课程,教给学生种植知识和技能。同时,还可以组织劳动比赛,如“最美蔬菜评选”“最快采摘能手”等,激发学生的劳动热情。

此外,基地内可以设置一个成果展示区。学生们将自己种植的蔬菜和采摘的花卉进行展示,还可以把蔬菜做成美味的菜肴,与同学们一起分享。这样不仅能让学生体验到劳动带来的成就感,还能增强他们的自信心。

我相信,将这块荒地开发成校园劳动实践基地,一定会为校园生活增添一抹绚丽的色彩,让学生在劳动中收获快乐,在快乐中茁壮成长。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录