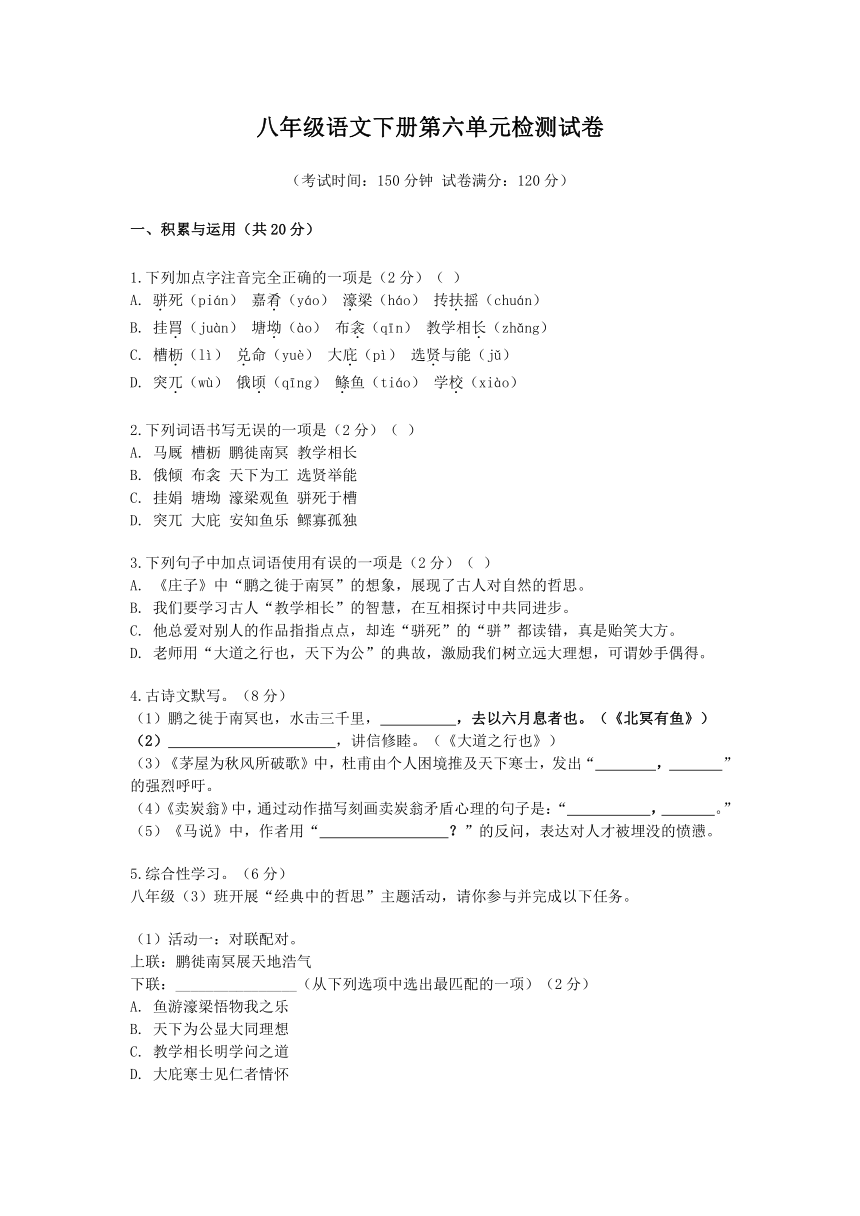

八年级语文下册第六单元检测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 八年级语文下册第六单元检测试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 24.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-17 20:51:16 | ||

图片预览

文档简介

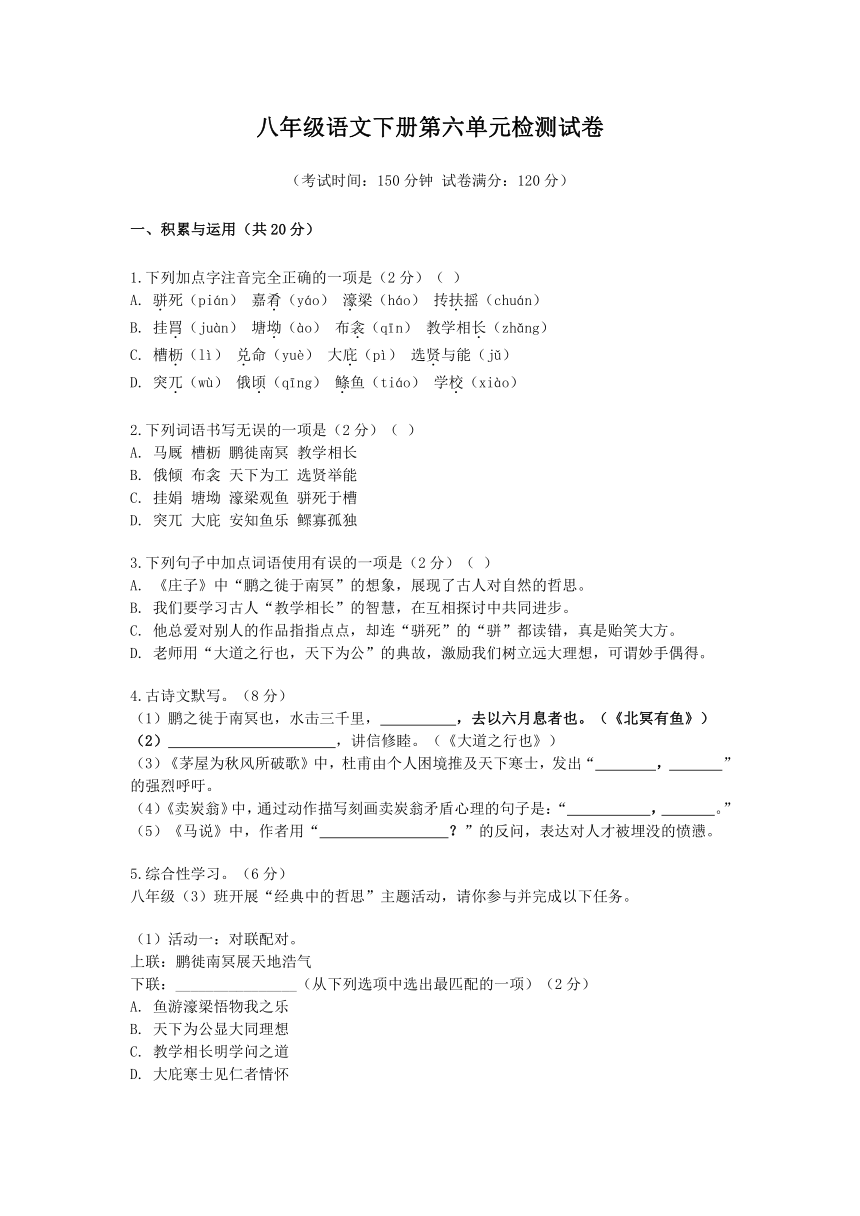

八年级语文下册第六单元检测试卷

(考试时间:150分钟 试卷满分:120分)

一、积累与运用(共20分)

1.下列加点字注音完全正确的一项是(2分)( )

A. 骈死(pián) 嘉肴(yáo) 濠梁(háo) 抟扶摇(chuán)

B. 挂罥(juàn) 塘坳(ào) 布衾(qīn) 教学相长(zhǎng)

C. 槽枥(lì) 兑命(yuè) 大庇(pì) 选贤与能(jǔ)

D. 突兀(wù) 俄顷(qīng) 鲦鱼(tiáo) 学校(xiào)

2.下列词语书写无误的一项是(2分)( )

A. 马厩 槽枥 鹏徙南冥 教学相长

B. 俄倾 布衾 天下为工 选贤举能

C. 挂娟 塘坳 濠梁观鱼 骈死于槽

D. 突兀 大庇 安知鱼乐 鳏寡孤独

3.下列句子中加点词语使用有误的一项是(2分)( )

A. 《庄子》中“鹏之徙于南冥”的想象,展现了古人对自然的哲思。

B. 我们要学习古人“教学相长”的智慧,在互相探讨中共同进步。

C. 他总爱对别人的作品指指点点,却连“骈死”的“骈”都读错,真是贻笑大方。

D. 老师用“大道之行也,天下为公”的典故,激励我们树立远大理想,可谓妙手偶得。

4.古诗文默写。(8分)

(1)鹏之徙于南冥也,水击三千里, ,去以六月息者也。(《北冥有鱼》)

(2) ,讲信修睦。(《大道之行也》)

(3)《茅屋为秋风所破歌》中,杜甫由个人困境推及天下寒士,发出“ , ”的强烈呼吁。

(4)《卖炭翁》中,通过动作描写刻画卖炭翁矛盾心理的句子是:“ , 。”

(5)《马说》中,作者用“ ?”的反问,表达对人才被埋没的愤懑。

5.综合性学习。(6分)

八年级(3)班开展“经典中的哲思”主题活动,请你参与并完成以下任务。

(1)活动一:对联配对。

上联:鹏徙南冥展天地浩气

下联:________________(从下列选项中选出最匹配的一项)(2分)

A. 鱼游濠梁悟物我之乐

B. 天下为公显大同理想

C. 教学相长明学问之道

D. 大庇寒士见仁者情怀

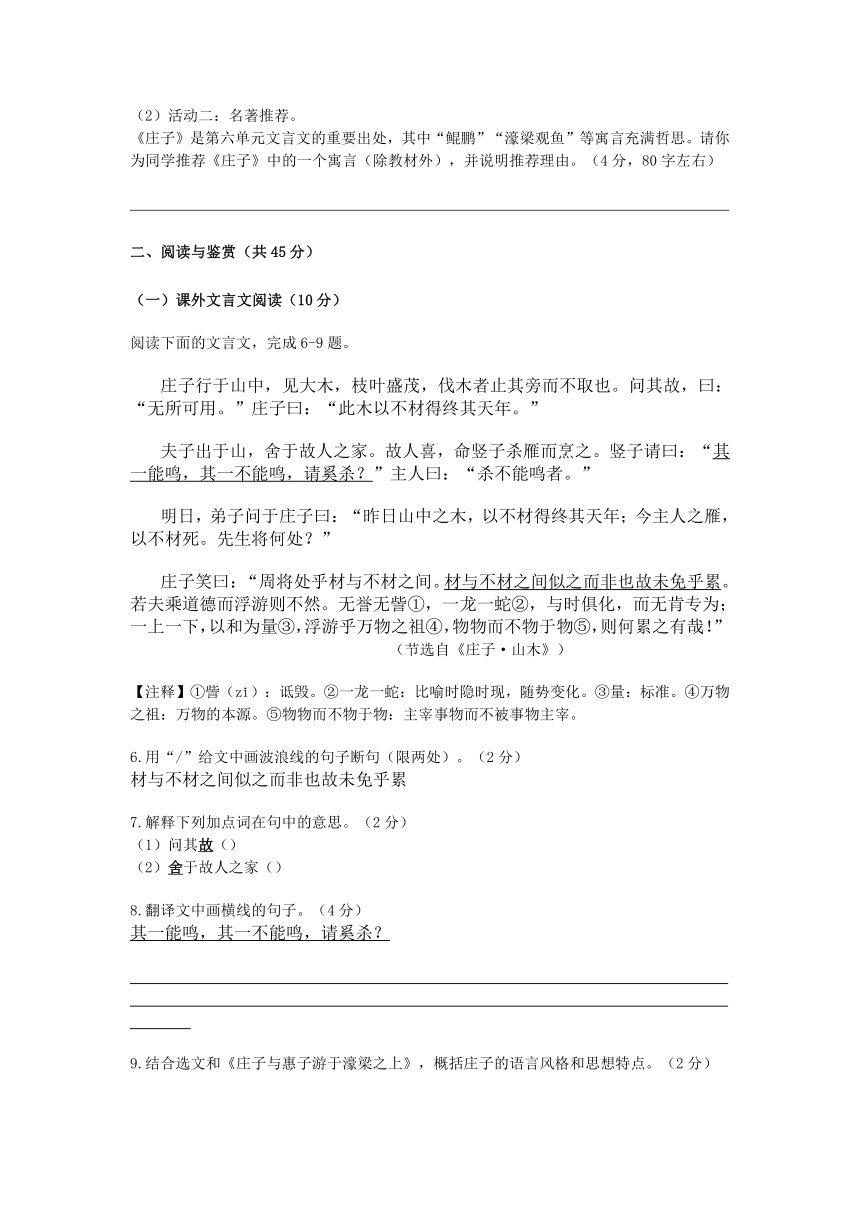

(2)活动二:名著推荐。

《庄子》是第六单元文言文的重要出处,其中“鲲鹏”“濠梁观鱼”等寓言充满哲思。请你为同学推荐《庄子》中的一个寓言(除教材外),并说明推荐理由。(4分,80字左右)

二、阅读与鉴赏(共45分)

(一)课外文言文阅读(10分)

阅读下面的文言文,完成6-9题。

庄子行于山中,见大木,枝叶盛茂,伐木者止其旁而不取也。问其故,曰:“无所可用。”庄子曰:“此木以不材得终其天年。”

夫子出于山,舍于故人之家。故人喜,命竖子杀雁而烹之。竖子请曰:“其一能鸣,其一不能鸣,请奚杀?”主人曰:“杀不能鸣者。”

明日,弟子问于庄子曰:“昨日山中之木,以不材得终其天年;今主人之雁,以不材死。先生将何处?”

庄子笑曰:“周将处乎材与不材之间。材与不材之间似之而非也故未免乎累。若夫乘道德而浮游则不然。无誉无訾①,一龙一蛇②,与时俱化,而无肯专为;一上一下,以和为量③,浮游乎万物之祖④,物物而不物于物⑤,则何累之有哉!”

(节选自《庄子·山木》)

【注释】①訾(zǐ):诋毁。②一龙一蛇:比喻时隐时现,随势变化。③量:标准。④万物之祖:万物的本源。⑤物物而不物于物:主宰事物而不被事物主宰。

6.用“/”给文中画波浪线的句子断句(限两处)。(2分)

材与不材之间似之而非也故未免乎累

7.解释下列加点词在句中的意思。(2分)

(1)问其故()

(2)舍于故人之家()

8.翻译文中画横线的句子。(4分)

其一能鸣,其一不能鸣,请奚杀?

9.结合选文和《庄子与惠子游于濠梁之上》,概括庄子的语言风格和思想特点。(2分)

(二)古诗词阅读(5分)

阅读下面这首诗,完成10-11题。

秋词(其二)

刘禹锡

山明水净夜来霜,数树深红出浅黄。

试上高楼清入骨,岂如春色嗾①人狂。

【注释】①嗾(sǒu):教唆,指使。

10.请用生动的语言描绘“山明水净夜来霜,数树深红出浅黄”的画面。(2分)

11.本诗与《秋词(其一)》(“自古逢秋悲寂寥”)都表达了对秋的独特感悟,请结合两诗内容,分析刘禹锡的“秋”之思。(3分)

(三)现代文阅读(30分)

阅读下面的记叙文,完成12-15题。(10分)

父亲的竹篾

李娟

①父亲是个篾匠,能把一根竹子变成筛子、背篓、蒸笼……但他最擅长的,是编竹篾。

②那年我上初二,学校要开运动会,老师让每人做一面班旗。我回家翻出旧红布,却发现缺根旗杆。父亲说:“用竹篾吧,轻便又结实。”他选了根细竹,剖成薄片,刮得溜光,再用火烤出弧度——一根弯如新月的竹篾旗杆做好了。

③运动会那天,我举着班旗跑过操场,竹篾旗杆在风中轻颤,红布猎猎作响。班主任拍着我的肩说:“这旗杆做得真讲究!”我偷偷看父亲,他蹲在观众席角落,笑得像个孩子。

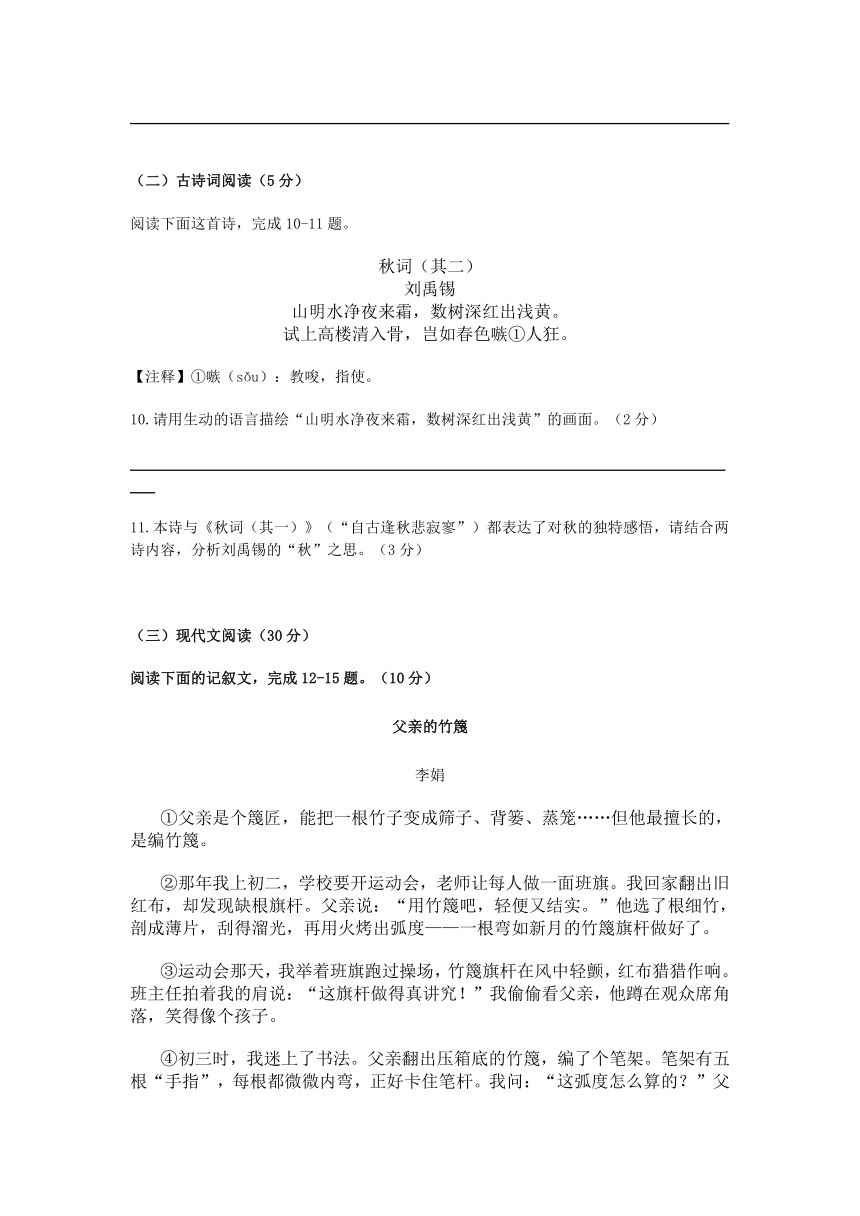

④初三时,我迷上了书法。父亲翻出压箱底的竹篾,编了个笔架。笔架有五根“手指”,每根都微微内弯,正好卡住笔杆。我问:“这弧度怎么算的?”父亲说:“试了十几次,笔杆放上去不滚就行。”后来我的毛笔字拿了区里二等奖,奖品是一支狼毫笔。我把笔郑重地搁在父亲编的笔架上,阳光透过窗户,笔杆上的“奖”字和竹篾的纹路交叠,像幅画。

⑤高中住校后,我很少回家。有次周末返校,父亲塞给我个布包。打开一看,是个竹篾饭盒。盒身圆滚滚的,盖子上刻着“娟”字。我嫌土气,随手塞进抽屉。直到冬天的晚自习,我打开饭盒热饭,竹篾的清香混着饭香飘出来,才突然想起:父亲编这个饭盒时,一定在竹篾里藏了温度。

⑥去年冬天,父亲生病住院。我在病房陪他,他指着窗外的竹林说:“那根最粗的竹子,是你出生那年种的……”我这才发现,父亲的手布满老茧,指节变形,像他编的竹篾——看似柔弱,实则坚韧。

⑦如今我在城里工作,书桌上摆着父亲编的笔架,饭盒也成了装饰品。每次看到它们,就想起父亲蹲在竹堆里的身影,想起他说的“竹篾要顺着力气编,人也要顺着心意活”。

12.文章围绕“父亲的竹篾”写了哪几件事?请简要概括。(3分)

13.结合语境,赏析第③段中加点词“轻颤”的表达效果。(2分)

14.第⑤段中“我”对竹篾饭盒的态度经历了怎样的变化?请结合内容分析。(3分)

15.结合全文,说说你对“竹篾要顺着力气编,人也要顺着心意活”这句话的理解。(2分)

阅读下面的说明文,完成16-19题。(10分)

中国榫卯:不用钉子的奇迹

①在故宫的修复现场,工匠们不用一颗钉子,就能将房梁、柱础严丝合缝地拼接——这就是中国传统木作的核心技术:榫卯(sǔn mǎo)。

②榫卯是两个木构件的连接方式:凸出部分叫榫(或榫头),凹进部分叫卯(或榫眼)。早在7000年前的河姆渡遗址中,就出土了带榫卯的木构件,这说明榫卯技术的历史比汉字还要久远。

③榫卯的神奇在于“以柔克刚”。木头遇潮会膨胀,遇干会收缩。如果用钉子固定,木材热胀冷缩时,钉子会挤压木头,导致开裂;而榫卯的松动空间恰好能缓冲这种应力,让木结构“呼吸”自如。故宫太和殿历经600年风雨、28次地震仍巍然屹立,榫卯功不可没。

④榫卯的种类超过百种,每种都有独特的功能。比如“穿斗式”榫卯用于南方建筑,能快速搭建轻便的木屋;“抬梁式”榫卯用于北方宫殿,能支撑巨大的屋顶;还有“燕尾榫”,因形似燕尾而得名,常用于家具的面板拼接,既美观又牢固。

⑤除了实用价值,榫卯还蕴含着中国文化的智慧。榫卯不依赖外物,仅凭自身结构就能结合,体现了“自立”的哲学;榫与卯一凸一凹,相辅相成,暗合“阴阳相生”的理念。

⑥如今,榫卯技术被应用于现代建筑。上海中心大厦的“柔性支撑体系”就借鉴了榫卯的缓冲原理,能抵抗14级台风;杭州G20峰会主会场的木吊顶,用现代材料复刻了传统榫卯的造型,让古老技艺焕发新生。

⑦从河姆渡的干栏式建筑到北京冬奥会的“冰丝带”,榫卯不仅是技术,更是文化的基因,在时光中传承生长。

16.本文的说明对象是“中国榫卯”,请概括其特征。(3分)

17.第③段画线句运用了哪些说明方法?有什么作用?(3分)

18.第⑤段中“榫卯不依赖外物,仅凭自身结构就能结合”一句中的“仅凭”能否删去?为什么?(2分)

19.结合全文,说说“榫卯是文化的基因”的含义。(2分)

阅读下面的议论文,完成20-23题。(10分)

慢慢来,反而快

①“慢慢来,反而快”,这是围棋中的一句谚语。意思是:看似缓慢的布局,往往能为后续的胜利奠定基础。生活中也是如此——急于求成,可能适得其反;稳扎稳打,反而能走得更远。

②急于求成者,容易被短期目标迷惑。《庄子·齐物论》中说:“大知闲闲,小知间间。”意思是,有大智慧的人从容不迫,小聪明的人斤斤计较。比如学习,有的同学为了考高分,只刷真题、背答案,却忽略了知识的积累;而真正的学霸,会花时间梳理知识框架,看似“慢”,却能举一反三,最终成绩更稳定。

③稳扎稳打者,更能把握长期机遇。敦煌莫高窟的壁画修复师李云鹤,用40年时间修复了4000多平方米壁画。他每修复一幅,都要经过清洗、填补、上色等20多道工序,每道工序都细致到用放大镜检查。正是这种“慢”,让他成为“文物修复界的圣手”。反观一些“速成”的修复项目,因偷工减料,反而加速了文物的损坏。

④“慢慢来”不是拖延,而是专注于核心目标。作家村上春树每天写4000字,雷打不动;画家吴冠中坚持每天写生,风雨无阻。他们的“慢”,是对热爱的坚持,是对专业的敬畏。正如《周易》所言:“穷则变,变则通,通则久。”这里的“久”,需要时间的沉淀。

⑤在这个“快”的时代,我们更需要“慢慢来”的智慧。就像榫卯结构的建筑,看似搭建缓慢,却能历经千年;就像竹子生长,前四年只长3厘米,第五年开始以每天30厘米的速度疯长——因为前四年,它的根已在地下蔓延了数百平方米。

⑥慢慢来,不是妥协,而是为了更有力的出发;慢慢来,不是落后,而是为了走得更稳、更远。

20.本文的中心论点是什么?(2分)

21.第②段引用《庄子》的话有什么作用?(2分)

22.第③段主要运用了什么论证方法?请结合内容分析其作用。(3分)

23.联系生活实际,谈谈你对“慢慢来,反而快”的理解。(3分)

三、表达与交流(共55分)

24.写作。(55分)

请从以下两个任务中任选一个,完成作文。

任务一:

“自信是心灵的盔甲”,它让我们在挑战中勇敢前行。请以“自信让我__________”为题,写一篇记叙文。

要求:①补全题目;②不少于600字;③文中不得出现真实的姓名、校名。

任务二:

班上有些同学因成绩波动而缺乏自信,甚至对未来感到迷茫。请以“自信是一种力量”为题,写一篇演讲稿,鼓励他们。

要求:①符合演讲稿格式;②不少于600字;③文中不得出现真实的姓名、校名。

参考答案

一、积累与运用

1.B(A.抟tuán;C.庇bì;D.顷qǐng)

2.A(B.俄顷、天下为公;C.挂罥、骈死于槽枥;D.正确)

3.D(“妙手偶得”指文学素养深的人偶然间得到,此处形容老师用典不恰当)

4.(1)抟扶摇而上者九万里 (2)选贤与能 (3)安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜 (4)可怜身上衣正单 心忧炭贱愿天寒 (5)其真无马邪 其真不知马也

5.(1)A(上联“鹏徙南冥”对应《北冥有鱼》,下联“鱼游濠梁”对应《庄子与惠子游于濠梁之上》,内容、结构最匹配)

(2)示例:推荐《庖丁解牛》。这个寓言通过庖丁宰牛的故事,说明做事要顺应规律、专注投入。语言生动有趣,哲理深刻,能让我们学会用智慧解决问题。

二、阅读与鉴赏

(一)课外文言文阅读

6. 材与不材之间/似之而非也/故未免乎累

7. (1)原因 (2)住宿

8. 其中一只会叫,另一只不会叫,请(您)杀哪一只?

9. 语言风格:善用寓言(故事)说理,幽默生动;思想特点:主张顺应自然、灵活变通(或“物我合一”)。

(二)古诗词阅读

10. 示例:秋夜降霜,山色明丽,秋水澄净;几棵树的叶子由浅黄渐变为深红,在秋光中格外醒目。

11. 《秋词(其一)》通过“晴空一鹤”否定“悲秋”,赞秋的明丽;本诗通过“山明水净”“清入骨”,赞秋的宁静。两诗都表达了对秋的赞美,体现了刘禹锡乐观豁达、不随波逐流的人生态度。

(三)现代文阅读

12. ①父亲为“我”做竹篾旗杆;②父亲编竹篾笔架;③父亲送“我”竹篾饭盒。

13. “轻颤”写出竹篾旗杆在风中微微晃动的样子,既表现旗杆的轻便,又暗含“我”举旗时的自豪,侧面体现父亲手艺的精巧。

14. 从嫌土气到感受到温暖。起初“我”觉得竹篾饭盒土气,随手塞抽屉;冬天热饭时,竹篾的清香让“我”想起父亲的心意,理解了其中的温度。

15. 竹篾要顺着竹子的纹理和力度编织才牢固,人也要顺应自己的本心和生活的规律,才能活得坚韧、自在。

说明文阅读

16. 历史悠久、以柔克刚(缓冲应力)、种类多样、蕴含文化智慧。

17. 作比较、举例子。将榫卯与钉子固定对比,以故宫太和殿为例,具体说明榫卯“以柔克刚”的优势,增强说服力。

18. 不能删。“仅凭”强调榫卯仅靠自身结构连接,突出其独立性;删去后无法准确表达这一特点。

19. 榫卯不仅是传统木作技术,更体现了“自立”“阴阳相生”等中国文化理念,且在现代继续传承发展,是文化传承的载体。

议论文阅读

20. 急于求成可能适得其反,稳扎稳打反而能走得更远(或“慢慢来,反而快”)。

21. 引用《庄子》的话,引出对“急于求成者”的批判,增强论证的权威性和说服力。

22. 举例论证。举李云鹤修复壁画和“速成”修复项目的例子,对比突出稳扎稳打更能把握长期机遇的观点。

23. 示例:学习书法时,我曾急于写好笔画,结果越练越急躁。后来老师让我每天只练一个字,专注结构和力度。看似“慢”,但两个月后,我的字反而进步明显。这说明稳扎稳打比急于求成更有效。

三、表达与交流(略)

(考试时间:150分钟 试卷满分:120分)

一、积累与运用(共20分)

1.下列加点字注音完全正确的一项是(2分)( )

A. 骈死(pián) 嘉肴(yáo) 濠梁(háo) 抟扶摇(chuán)

B. 挂罥(juàn) 塘坳(ào) 布衾(qīn) 教学相长(zhǎng)

C. 槽枥(lì) 兑命(yuè) 大庇(pì) 选贤与能(jǔ)

D. 突兀(wù) 俄顷(qīng) 鲦鱼(tiáo) 学校(xiào)

2.下列词语书写无误的一项是(2分)( )

A. 马厩 槽枥 鹏徙南冥 教学相长

B. 俄倾 布衾 天下为工 选贤举能

C. 挂娟 塘坳 濠梁观鱼 骈死于槽

D. 突兀 大庇 安知鱼乐 鳏寡孤独

3.下列句子中加点词语使用有误的一项是(2分)( )

A. 《庄子》中“鹏之徙于南冥”的想象,展现了古人对自然的哲思。

B. 我们要学习古人“教学相长”的智慧,在互相探讨中共同进步。

C. 他总爱对别人的作品指指点点,却连“骈死”的“骈”都读错,真是贻笑大方。

D. 老师用“大道之行也,天下为公”的典故,激励我们树立远大理想,可谓妙手偶得。

4.古诗文默写。(8分)

(1)鹏之徙于南冥也,水击三千里, ,去以六月息者也。(《北冥有鱼》)

(2) ,讲信修睦。(《大道之行也》)

(3)《茅屋为秋风所破歌》中,杜甫由个人困境推及天下寒士,发出“ , ”的强烈呼吁。

(4)《卖炭翁》中,通过动作描写刻画卖炭翁矛盾心理的句子是:“ , 。”

(5)《马说》中,作者用“ ?”的反问,表达对人才被埋没的愤懑。

5.综合性学习。(6分)

八年级(3)班开展“经典中的哲思”主题活动,请你参与并完成以下任务。

(1)活动一:对联配对。

上联:鹏徙南冥展天地浩气

下联:________________(从下列选项中选出最匹配的一项)(2分)

A. 鱼游濠梁悟物我之乐

B. 天下为公显大同理想

C. 教学相长明学问之道

D. 大庇寒士见仁者情怀

(2)活动二:名著推荐。

《庄子》是第六单元文言文的重要出处,其中“鲲鹏”“濠梁观鱼”等寓言充满哲思。请你为同学推荐《庄子》中的一个寓言(除教材外),并说明推荐理由。(4分,80字左右)

二、阅读与鉴赏(共45分)

(一)课外文言文阅读(10分)

阅读下面的文言文,完成6-9题。

庄子行于山中,见大木,枝叶盛茂,伐木者止其旁而不取也。问其故,曰:“无所可用。”庄子曰:“此木以不材得终其天年。”

夫子出于山,舍于故人之家。故人喜,命竖子杀雁而烹之。竖子请曰:“其一能鸣,其一不能鸣,请奚杀?”主人曰:“杀不能鸣者。”

明日,弟子问于庄子曰:“昨日山中之木,以不材得终其天年;今主人之雁,以不材死。先生将何处?”

庄子笑曰:“周将处乎材与不材之间。材与不材之间似之而非也故未免乎累。若夫乘道德而浮游则不然。无誉无訾①,一龙一蛇②,与时俱化,而无肯专为;一上一下,以和为量③,浮游乎万物之祖④,物物而不物于物⑤,则何累之有哉!”

(节选自《庄子·山木》)

【注释】①訾(zǐ):诋毁。②一龙一蛇:比喻时隐时现,随势变化。③量:标准。④万物之祖:万物的本源。⑤物物而不物于物:主宰事物而不被事物主宰。

6.用“/”给文中画波浪线的句子断句(限两处)。(2分)

材与不材之间似之而非也故未免乎累

7.解释下列加点词在句中的意思。(2分)

(1)问其故()

(2)舍于故人之家()

8.翻译文中画横线的句子。(4分)

其一能鸣,其一不能鸣,请奚杀?

9.结合选文和《庄子与惠子游于濠梁之上》,概括庄子的语言风格和思想特点。(2分)

(二)古诗词阅读(5分)

阅读下面这首诗,完成10-11题。

秋词(其二)

刘禹锡

山明水净夜来霜,数树深红出浅黄。

试上高楼清入骨,岂如春色嗾①人狂。

【注释】①嗾(sǒu):教唆,指使。

10.请用生动的语言描绘“山明水净夜来霜,数树深红出浅黄”的画面。(2分)

11.本诗与《秋词(其一)》(“自古逢秋悲寂寥”)都表达了对秋的独特感悟,请结合两诗内容,分析刘禹锡的“秋”之思。(3分)

(三)现代文阅读(30分)

阅读下面的记叙文,完成12-15题。(10分)

父亲的竹篾

李娟

①父亲是个篾匠,能把一根竹子变成筛子、背篓、蒸笼……但他最擅长的,是编竹篾。

②那年我上初二,学校要开运动会,老师让每人做一面班旗。我回家翻出旧红布,却发现缺根旗杆。父亲说:“用竹篾吧,轻便又结实。”他选了根细竹,剖成薄片,刮得溜光,再用火烤出弧度——一根弯如新月的竹篾旗杆做好了。

③运动会那天,我举着班旗跑过操场,竹篾旗杆在风中轻颤,红布猎猎作响。班主任拍着我的肩说:“这旗杆做得真讲究!”我偷偷看父亲,他蹲在观众席角落,笑得像个孩子。

④初三时,我迷上了书法。父亲翻出压箱底的竹篾,编了个笔架。笔架有五根“手指”,每根都微微内弯,正好卡住笔杆。我问:“这弧度怎么算的?”父亲说:“试了十几次,笔杆放上去不滚就行。”后来我的毛笔字拿了区里二等奖,奖品是一支狼毫笔。我把笔郑重地搁在父亲编的笔架上,阳光透过窗户,笔杆上的“奖”字和竹篾的纹路交叠,像幅画。

⑤高中住校后,我很少回家。有次周末返校,父亲塞给我个布包。打开一看,是个竹篾饭盒。盒身圆滚滚的,盖子上刻着“娟”字。我嫌土气,随手塞进抽屉。直到冬天的晚自习,我打开饭盒热饭,竹篾的清香混着饭香飘出来,才突然想起:父亲编这个饭盒时,一定在竹篾里藏了温度。

⑥去年冬天,父亲生病住院。我在病房陪他,他指着窗外的竹林说:“那根最粗的竹子,是你出生那年种的……”我这才发现,父亲的手布满老茧,指节变形,像他编的竹篾——看似柔弱,实则坚韧。

⑦如今我在城里工作,书桌上摆着父亲编的笔架,饭盒也成了装饰品。每次看到它们,就想起父亲蹲在竹堆里的身影,想起他说的“竹篾要顺着力气编,人也要顺着心意活”。

12.文章围绕“父亲的竹篾”写了哪几件事?请简要概括。(3分)

13.结合语境,赏析第③段中加点词“轻颤”的表达效果。(2分)

14.第⑤段中“我”对竹篾饭盒的态度经历了怎样的变化?请结合内容分析。(3分)

15.结合全文,说说你对“竹篾要顺着力气编,人也要顺着心意活”这句话的理解。(2分)

阅读下面的说明文,完成16-19题。(10分)

中国榫卯:不用钉子的奇迹

①在故宫的修复现场,工匠们不用一颗钉子,就能将房梁、柱础严丝合缝地拼接——这就是中国传统木作的核心技术:榫卯(sǔn mǎo)。

②榫卯是两个木构件的连接方式:凸出部分叫榫(或榫头),凹进部分叫卯(或榫眼)。早在7000年前的河姆渡遗址中,就出土了带榫卯的木构件,这说明榫卯技术的历史比汉字还要久远。

③榫卯的神奇在于“以柔克刚”。木头遇潮会膨胀,遇干会收缩。如果用钉子固定,木材热胀冷缩时,钉子会挤压木头,导致开裂;而榫卯的松动空间恰好能缓冲这种应力,让木结构“呼吸”自如。故宫太和殿历经600年风雨、28次地震仍巍然屹立,榫卯功不可没。

④榫卯的种类超过百种,每种都有独特的功能。比如“穿斗式”榫卯用于南方建筑,能快速搭建轻便的木屋;“抬梁式”榫卯用于北方宫殿,能支撑巨大的屋顶;还有“燕尾榫”,因形似燕尾而得名,常用于家具的面板拼接,既美观又牢固。

⑤除了实用价值,榫卯还蕴含着中国文化的智慧。榫卯不依赖外物,仅凭自身结构就能结合,体现了“自立”的哲学;榫与卯一凸一凹,相辅相成,暗合“阴阳相生”的理念。

⑥如今,榫卯技术被应用于现代建筑。上海中心大厦的“柔性支撑体系”就借鉴了榫卯的缓冲原理,能抵抗14级台风;杭州G20峰会主会场的木吊顶,用现代材料复刻了传统榫卯的造型,让古老技艺焕发新生。

⑦从河姆渡的干栏式建筑到北京冬奥会的“冰丝带”,榫卯不仅是技术,更是文化的基因,在时光中传承生长。

16.本文的说明对象是“中国榫卯”,请概括其特征。(3分)

17.第③段画线句运用了哪些说明方法?有什么作用?(3分)

18.第⑤段中“榫卯不依赖外物,仅凭自身结构就能结合”一句中的“仅凭”能否删去?为什么?(2分)

19.结合全文,说说“榫卯是文化的基因”的含义。(2分)

阅读下面的议论文,完成20-23题。(10分)

慢慢来,反而快

①“慢慢来,反而快”,这是围棋中的一句谚语。意思是:看似缓慢的布局,往往能为后续的胜利奠定基础。生活中也是如此——急于求成,可能适得其反;稳扎稳打,反而能走得更远。

②急于求成者,容易被短期目标迷惑。《庄子·齐物论》中说:“大知闲闲,小知间间。”意思是,有大智慧的人从容不迫,小聪明的人斤斤计较。比如学习,有的同学为了考高分,只刷真题、背答案,却忽略了知识的积累;而真正的学霸,会花时间梳理知识框架,看似“慢”,却能举一反三,最终成绩更稳定。

③稳扎稳打者,更能把握长期机遇。敦煌莫高窟的壁画修复师李云鹤,用40年时间修复了4000多平方米壁画。他每修复一幅,都要经过清洗、填补、上色等20多道工序,每道工序都细致到用放大镜检查。正是这种“慢”,让他成为“文物修复界的圣手”。反观一些“速成”的修复项目,因偷工减料,反而加速了文物的损坏。

④“慢慢来”不是拖延,而是专注于核心目标。作家村上春树每天写4000字,雷打不动;画家吴冠中坚持每天写生,风雨无阻。他们的“慢”,是对热爱的坚持,是对专业的敬畏。正如《周易》所言:“穷则变,变则通,通则久。”这里的“久”,需要时间的沉淀。

⑤在这个“快”的时代,我们更需要“慢慢来”的智慧。就像榫卯结构的建筑,看似搭建缓慢,却能历经千年;就像竹子生长,前四年只长3厘米,第五年开始以每天30厘米的速度疯长——因为前四年,它的根已在地下蔓延了数百平方米。

⑥慢慢来,不是妥协,而是为了更有力的出发;慢慢来,不是落后,而是为了走得更稳、更远。

20.本文的中心论点是什么?(2分)

21.第②段引用《庄子》的话有什么作用?(2分)

22.第③段主要运用了什么论证方法?请结合内容分析其作用。(3分)

23.联系生活实际,谈谈你对“慢慢来,反而快”的理解。(3分)

三、表达与交流(共55分)

24.写作。(55分)

请从以下两个任务中任选一个,完成作文。

任务一:

“自信是心灵的盔甲”,它让我们在挑战中勇敢前行。请以“自信让我__________”为题,写一篇记叙文。

要求:①补全题目;②不少于600字;③文中不得出现真实的姓名、校名。

任务二:

班上有些同学因成绩波动而缺乏自信,甚至对未来感到迷茫。请以“自信是一种力量”为题,写一篇演讲稿,鼓励他们。

要求:①符合演讲稿格式;②不少于600字;③文中不得出现真实的姓名、校名。

参考答案

一、积累与运用

1.B(A.抟tuán;C.庇bì;D.顷qǐng)

2.A(B.俄顷、天下为公;C.挂罥、骈死于槽枥;D.正确)

3.D(“妙手偶得”指文学素养深的人偶然间得到,此处形容老师用典不恰当)

4.(1)抟扶摇而上者九万里 (2)选贤与能 (3)安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜 (4)可怜身上衣正单 心忧炭贱愿天寒 (5)其真无马邪 其真不知马也

5.(1)A(上联“鹏徙南冥”对应《北冥有鱼》,下联“鱼游濠梁”对应《庄子与惠子游于濠梁之上》,内容、结构最匹配)

(2)示例:推荐《庖丁解牛》。这个寓言通过庖丁宰牛的故事,说明做事要顺应规律、专注投入。语言生动有趣,哲理深刻,能让我们学会用智慧解决问题。

二、阅读与鉴赏

(一)课外文言文阅读

6. 材与不材之间/似之而非也/故未免乎累

7. (1)原因 (2)住宿

8. 其中一只会叫,另一只不会叫,请(您)杀哪一只?

9. 语言风格:善用寓言(故事)说理,幽默生动;思想特点:主张顺应自然、灵活变通(或“物我合一”)。

(二)古诗词阅读

10. 示例:秋夜降霜,山色明丽,秋水澄净;几棵树的叶子由浅黄渐变为深红,在秋光中格外醒目。

11. 《秋词(其一)》通过“晴空一鹤”否定“悲秋”,赞秋的明丽;本诗通过“山明水净”“清入骨”,赞秋的宁静。两诗都表达了对秋的赞美,体现了刘禹锡乐观豁达、不随波逐流的人生态度。

(三)现代文阅读

12. ①父亲为“我”做竹篾旗杆;②父亲编竹篾笔架;③父亲送“我”竹篾饭盒。

13. “轻颤”写出竹篾旗杆在风中微微晃动的样子,既表现旗杆的轻便,又暗含“我”举旗时的自豪,侧面体现父亲手艺的精巧。

14. 从嫌土气到感受到温暖。起初“我”觉得竹篾饭盒土气,随手塞抽屉;冬天热饭时,竹篾的清香让“我”想起父亲的心意,理解了其中的温度。

15. 竹篾要顺着竹子的纹理和力度编织才牢固,人也要顺应自己的本心和生活的规律,才能活得坚韧、自在。

说明文阅读

16. 历史悠久、以柔克刚(缓冲应力)、种类多样、蕴含文化智慧。

17. 作比较、举例子。将榫卯与钉子固定对比,以故宫太和殿为例,具体说明榫卯“以柔克刚”的优势,增强说服力。

18. 不能删。“仅凭”强调榫卯仅靠自身结构连接,突出其独立性;删去后无法准确表达这一特点。

19. 榫卯不仅是传统木作技术,更体现了“自立”“阴阳相生”等中国文化理念,且在现代继续传承发展,是文化传承的载体。

议论文阅读

20. 急于求成可能适得其反,稳扎稳打反而能走得更远(或“慢慢来,反而快”)。

21. 引用《庄子》的话,引出对“急于求成者”的批判,增强论证的权威性和说服力。

22. 举例论证。举李云鹤修复壁画和“速成”修复项目的例子,对比突出稳扎稳打更能把握长期机遇的观点。

23. 示例:学习书法时,我曾急于写好笔画,结果越练越急躁。后来老师让我每天只练一个字,专注结构和力度。看似“慢”,但两个月后,我的字反而进步明显。这说明稳扎稳打比急于求成更有效。

三、表达与交流(略)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读