《乡土中国》之《家族》《男女有别》 课件(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 《乡土中国》之《家族》《男女有别》 课件(共47张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-18 20:10:16 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

《乡土中国》整本书阅读系列课件——5

运用圈点勾画法,概括每段段落大意及章节观点,并绘制思维导图,提炼重点概念。

理解理解“家庭”“男女有别”“阿波罗式的文化”“浮士德式的文化”的内涵。

概括总结乡土社会和西洋社会家庭的区别。

能够运用“家族观念”解释文学作品及现实生活中的现象。

提炼概括章节观念及概念内涵,绘制思维导图

概括总结乡土社会和西洋社会家庭的区别

运用“家族观念”解释文学作品及现实生活中的现象

每到春节,中国人会切换为另一种生活模式,时间统一从公历切换为了农历,大城市的高楼大厦人去楼空,平时冷清的县城和乡村锣鼓喧天、鞭炮齐鸣。“过年”和“回家”总是连在一起,故乡二字,对中国人来说有着特殊的意义。“家”为什么会在中国人心中有着如此重要的地位呢 家中的男女关系又有着什么样的特点?

今天就让我们一起走进费孝通先生的《乡土中国》第六章、第七章,来探寻乡土社会中有关“家”的秘密。

电影《过年》海报

1.快速阅读《家族》《男女有别》两章,用圈点勾画法找出关键词句,总结段意并绘制思维导图。

《家族》

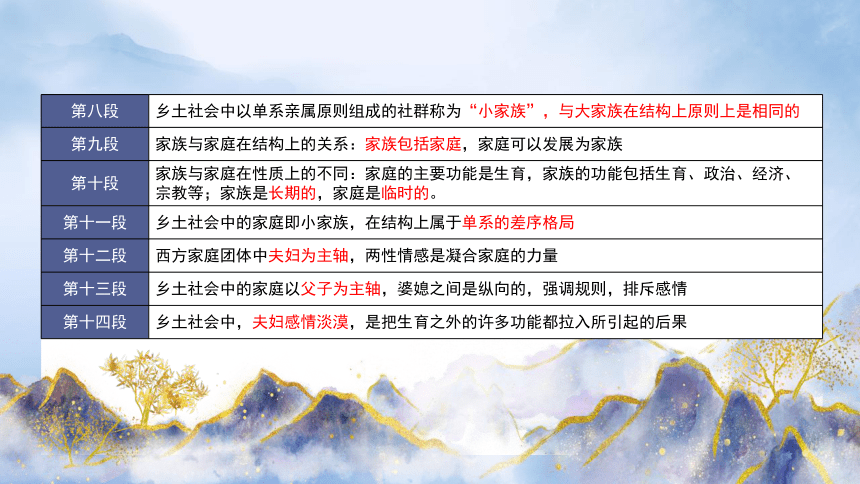

第一段 辨清结构不同的两类社群的概念

第二段 引出对中国乡土社会中基本社群——“家”性质探讨

第三段 普通被称为“大家庭”的中国乡土社会基本社群,应该被称作“小家族”

第四段 大家庭和小家庭的差别不在人数上,而是在结构上

第五段 家庭从生育的功能来讲是暂时性的

第六段 家庭有生育之外的功能,但经营事务有限

第七段 乡土社会中的家庭没有严格的团体界限,可以依需要沿父系方向按亲属差序向外扩大

第八段 乡土社会中以单系亲属原则组成的社群称为“小家族”,与大家族在结构上原则上是相同的

第九段 家族与家庭在结构上的关系:家族包括家庭,家庭可以发展为家族

第十段 家族与家庭在性质上的不同:家庭的主要功能是生育,家族的功能包括生育、政治、经济、宗教等;家族是长期的,家庭是临时的。

第十一段 乡土社会中的家庭即小家族,在结构上属于单系的差序格局

第十二段 西方家庭团体中夫妇为主轴,两性情感是凝合家庭的力量

第十三段 乡土社会中的家庭以父子为主轴,婆媳之间是纵向的,强调规则,排斥感情

第十四段 乡土社会中,夫妇感情淡漠,是把生育之外的许多功能都拉入所引起的后果

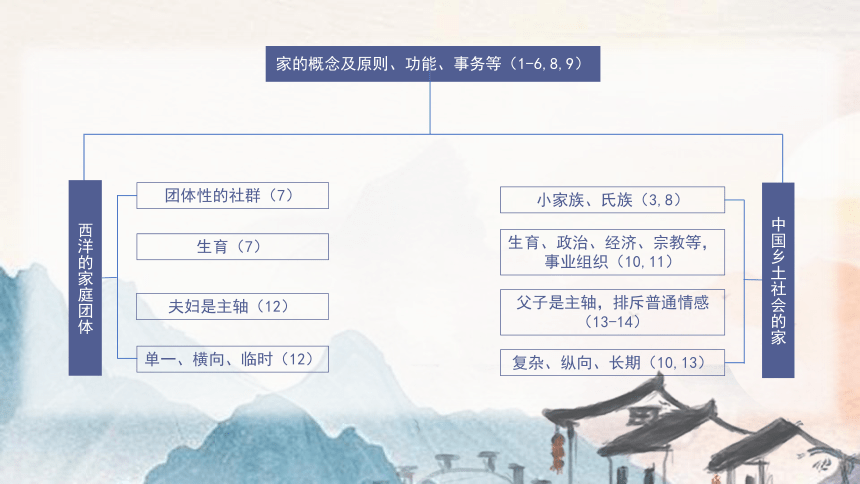

家的概念及原则、功能、事务等(1-6,8,9)

团体性的社群(7)

生育(7)

夫妇是主轴(12)

单一、横向、临时(12)

小家族、氏族(3,8)

生育、政治、经济、宗教等,事业组织(10,11)

父子是主轴,排斥普通情感(13-14)

复杂、纵向、长期(10,13)

中国乡土社会的家

西洋的家庭团体

《男女有别》

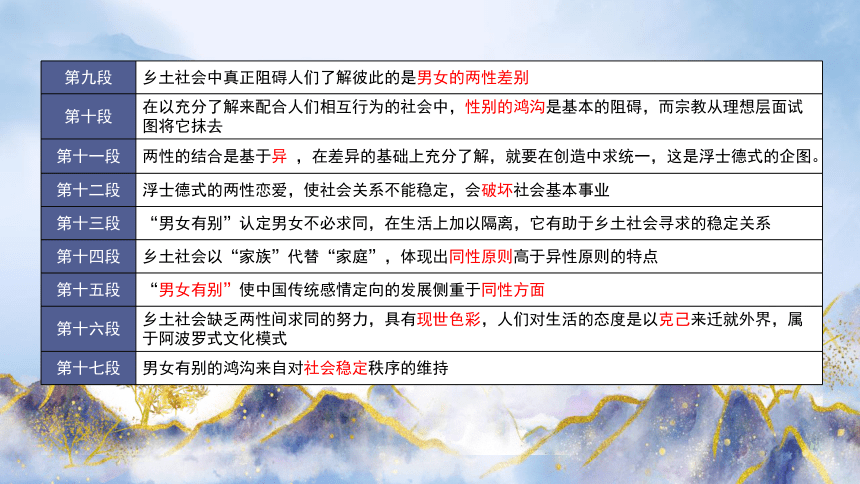

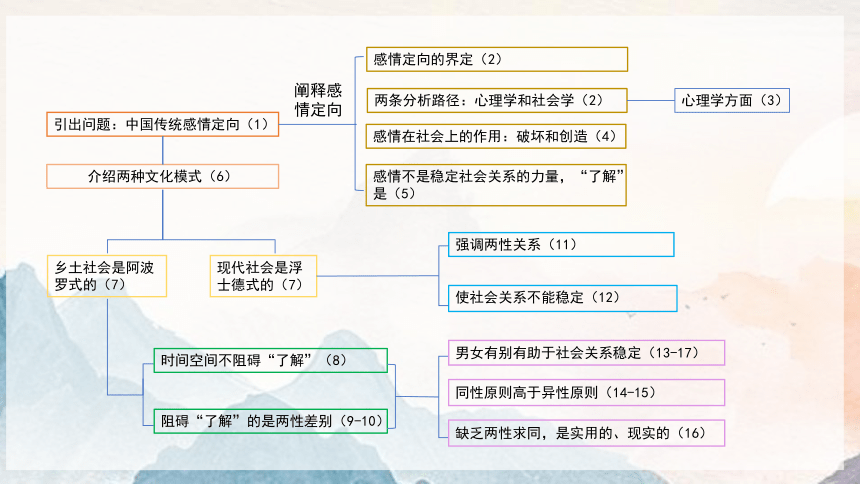

第一段 由上一篇《家族》的话题提出中国传统感情定向的基本问题

第二段 从文化角度提出“感情定向”的定义,并引出生理学与社会学两层阐述视角

第三段 借由 William James 的学说,从生理学层面解释“感情”概念

第四段 感情对社会关系具有破坏和创造作用,而感情的淡漠可以稳定社会关系

第五段 社会关系的稳定依靠“了解”,而非激动性的“感情”

第六段 两种文化模式:阿波罗(阿波罗)式和浮士德式

第七段 两种文化模式可以解释传统的乡土社会与现代社会在社会生活上的区别

第八段 乡土社会靠亲密和长期的共同生活来配合各个人的相互行为

第九段 乡土社会中真正阻碍人们了解彼此的是男女的两性差别

第十段 在以充分了解来配合人们相互行为的社会中,性别的鸿沟是基本的阻碍,而宗教从理想层面试图将它抹去

第十一段 两性的结合是基于异 ,在差异的基础上充分了解,就要在创造中求统一,这是浮士德式的企图。

第十二段 浮士德式的两性恋爱,使社会关系不能稳定,会破坏社会基本事业

第十三段 “男女有别”认定男女不必求同,在生活上加以隔离,它有助于乡土社会寻求的稳定关系

第十四段 乡土社会以“家族”代替“家庭”,体现出同性原则高于异性原则的特点

第十五段 “男女有别”使中国传统感情定向的发展侧重于同性方面

第十六段 乡土社会缺乏两性间求同的努力,具有现世色彩,人们对生活的态度是以克己来迁就外界,属于阿波罗式文化模式

第十七段 男女有别的鸿沟来自对社会稳定秩序的维持

引出问题:中国传统感情定向(1)

感情定向的界定(2)

两条分析路径:心理学和社会学(2)

感情在社会上的作用:破坏和创造(4)

感情不是稳定社会关系的力量,“了解”是(5)

阐释感

情定向

心理学方面(3)

介绍两种文化模式(6)

现代社会是浮士德式的(7)

时间空间不阻碍“了解”(8)

阻碍“了解”的是两性差别(9-10)

男女有别有助于社会关系稳定(13-17)

同性原则高于异性原则(14-15)

缺乏两性求同,是实用的、现实的(16)

强调两性关系(11)

使社会关系不能稳定(12)

乡土社会是阿波罗式的(7)

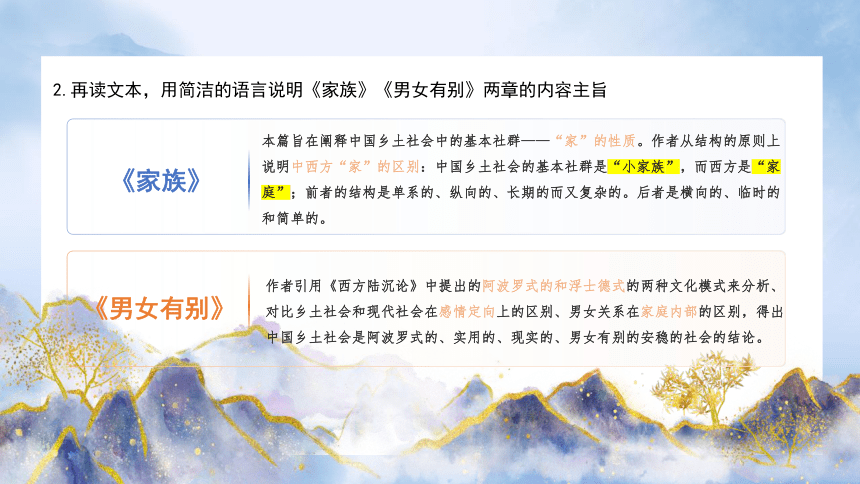

2.再读文本,用简洁的语言说明《家族》《男女有别》两章的内容主旨

《家族》

本篇旨在阐释中国乡土社会中的基本社群——“家”的性质。作者从结构的原则上说明中西方“家”的区别:中国乡土社会的基本社群是“小家族”,而西方是“家庭”;前者的结构是单系的、纵向的、长期的而又复杂的。后者是横向的、临时的和简单的。

作者引用《西方陆沉论》中提出的阿波罗式的和浮士德式的两种文化模式来分析、对比乡土社会和现代社会在感情定向上的区别、男女关系在家庭内部的区别,得出中国乡土社会是阿波罗式的、实用的、现实的、男女有别的安稳的社会的结论。

《男女有别》

3.阅读《家族》《男女有别》,总结提炼文中出现的概念。

社会圈子

社群

家庭

氏族

感情定向

阿波罗式的文化

浮士德式的文化

3.阅读《家族》《男女有别》,总结提炼文中出现的概念。

社会圈子 差序格局中的基本社群

社群 是一切有组织的人群,都属于社会圈子的性质

家庭 是亲子所构成的生育社群。亲子指它的结构,生育指它的功能

氏族 根据单系亲属原则所组成的社群

感情定向 文化所规定个人感情可以发展的方向

阿波罗式的文化 认定宇宙的安排有一个完整的秩序,这个秩序超于人力的创造,人不过是去接受它,安于其位,维持它

浮士德式的文化 把冲突看成存在的基础,生命是阻碍的克服;没有阻碍,生命也就失去了意义。把前途看成无尽的创造过程,不断的变

问题一:费孝通先生为何把中国乡土社会的基本社群“家”称为“小家族”?

1.阅读《家族》一章,回答下列问题。

《四世同堂》剧照

③我想在这里提出来讨论的是我们乡土社会中的基本社群,这社群普通被称为“大家庭”的。我在《江村经济》中把它称作“扩大了的家庭”Expanded family。这些名词的主体是“家庭”,在家庭上加一个小或大的形容词来说明中国和西洋性质上相同的“家庭”形式上的分别。可是我现在看来却觉得这并不妥当,比较确当的应该称中国乡土社会基本社群作“小家族”。

④ 我提出这新名词来的原因是在想从结构的原则上去说明中西社会里“家”的区别。我们普通所谓大家庭和小家庭的差别决不是在大小上,不是在这社群所包括的人数上,而是在结构上。一个有十多个孩子的家并不构成“大家庭”的条件,一个只有公婆儿媳四个人的家却不能称之为“小家庭”。在数目上说,前者比后者为多,但在结构上说,后者却比前者复杂,两者所用的原则不同。

⑤家庭这概念在人类学上有明确的界说:这是个亲子所构成的生育社群。亲子指它的结构,生育指它的功能。亲子是双系的,兼指父母双方;子女限于配偶所出生的孩子。这社群的结合是为了子女的生和育。在由个人来担负孩子生育任务的社会里,这种社群是不会少的。但是生育的功能,就每个个别的家庭说,是短期的,孩子们长成了也就脱离了他们的父母的抚育,去经营他们自己的生育儿女的事务,一代又一代。家庭这社群因之是暂时性的。从这方面说,家庭这社群和普通的社群不完全一样。学校、国家这些社群并不是暂时,虽则事实上也不是永久的,但是都不是临时性的,因为它们所具的功能是长期性的。家庭既以生育为它的功能,在开始时就得准备结束。抚育孩子的目的就在结束抚育。关于这一层意思我在“生育制度”一书中有详细的讨论。

⑥但是在任何文化中,家庭这社群总是赋有生育之外其他的功能。夫妇之间的合作并不因儿女长成而结束。如果家庭不变质,限于亲子所构成的社群,在它形成伊始,以及儿女长成之后,有一段期间只是夫妇的结合。夫妇之间固然经营着经济的,感情的,两性的合作,但是所经营的事务受着很大的限制,凡是需要较多人合作的事务就得由其他社群来经营了。

⑦在西洋,家庭是团体性的社群,这一点我在上面已经说明有严格的团体界限。因为这缘故,这个社群能经营的事务也很少,主要的是生育儿女。可是在中国乡土社会中,家并没有严格的团体界限,这社群里的分子可以依需要,沿亲属差序向外扩大。构成这个我所谓社圈的分子并不限于亲子。但是在结构上扩大的路线却有限制。中国的家扩大的路线是单系的,就是只包括父系这一方面;除少数例外,家并不能同时包括媳妇和女婿。在父系原则下女婿和结了婚的女儿都是

外家人。在父系方面却可以扩大得很远,五世同堂的家,可以包括五代之内所有父系方面的亲属。

⑧ 这种根据单系亲属原则所组成的社群,在人类学中有个专门名称,叫氏族。我们的家在结构上是一个氏族。但是和普通我们所谓族也不完全相同,因为我们所谓族是由许多家所组成,是一个社群的社群。因之,我在这里提了这个“小家族”的名词。小家族和大家族在结构原则上是相同的,不相同是在数量、在大小上。——这是我不愿用大家庭,而用小家族的原因。一字的相差,却说明了这社群的结构性质。

⑨家族在结构上包括家庭,最小的家族也可以等于家庭。因为亲属的结构的基础是亲子关系,父母子的三角。家族是从家庭基础上推出来的。但是包括在家族中的家庭只是社会圈子中的一轮,不能说它不存在,但也不能说它自成一个独立的单位,不是一个团体。

作者从结构性原则出发。

所谓家庭大小的差别不是在这社群所包括的人数上,而是在结构上。

中国乡土社会的“家”大多包括公婆儿媳,结构复杂,具备生育之外的更多功能,经营事务繁琐,具有长期绵续性,且没有严格的团体界限,可以沿亲属差序,尤其是父系这一方面向外扩大的很远,比如五世同堂。这种根据单系亲属原则所组成的社群,具有了氏族的性质,所以作者称之为“小家族”。

形态上的差异,也引起了性质上的变化。家族虽则包括生育的功能,但不限于生育的功能。依人类学上的说法,氏族是一个事业组织,再扩大就可以成为一个部落。氏族和部落赋有政治、经济、宗教等复杂的功能。我们的家也正是这样。我的假设是中国乡土社会采取了差序格局,利用亲属的伦常去组合社群,经营各种事业,使这基本的家,变成氏族性了。一方面我们可以说在中国乡土社会中,不论政治、经济、宗教等功能都可以利用家族来担负,另一方面也可以说,为了要经营这许多事业,家的结构不能限于亲子的小组合,必须加以扩大。而且凡是政治、经济、宗教等事物都需要长期绵续性的,这个基本社群决不能象西洋的家庭一般是临时的。家必需是绵续的,不因个人的长成而分裂,不因个人的死亡而结束,于是家的性质变成了族。氏族本是长期的,和我们的家一般。我称我们这种社群作小家族,也表示了这种长期性在内,和家庭的临时性相对照。

长期性、绵续性

问题二:“形态上的差异,也引起了性质上的变化”,中国乡土的“家”具有什么性质?

在我们的乡土社会中,家的性质在这方面有着显著的差别。我们的家既是个绵续性的事业社群,它的主轴是在父子之间,在婆媳之间,是纵的,不是横的。夫妇成了配轴。配轴虽则和主轴一样并不是临时性的,但是这两轴却都被事业的需要而排斥了普通的感情。我所谓普通的感情是和纪律相对照的。一切事业都不能脱离效率的考虑。求效率就得讲纪律;纪律排斥私情的宽容。在中国的家庭里有家法,在夫妇间得相敬,女子有着三从四德的标准,亲子间讲究负责和服从。这些都是事业社群里的特色。

主轴是父子之间,婆媳之间是纵的;

夫妇成为配轴

强调纪律,排斥感情

不但在大户人家,书香门第,男女有着阃内阃外的隔离,就是在乡村里,夫妇之间感情的淡漠也是日常可见的现象。我在乡间调查时特别注意过这问题,后来我又因疏散下乡,和农家住在一所房子里很久,更使我认识了这事实。我所知道的乡下夫妇大多是“用不着多说话的”,“实在没有什么话可说的”。一早起各人忙着各人的事,没有工夫说闲话。出了门,各做各的。妇人家如果不下田,留在家里带孩子。工做完了,男子们也不常留在家里,男子汉如果守着老婆,没出息。有事在外,没事也在外。茶馆,烟铺,甚至街头巷口,是男子们找感情上安慰的消遣场所。在那些地方,大家有说有笑,热热闹闹的。回到家,夫妇间合作顺利,各人好好的按着应做的事各做各的。做得好,没事,也没话;合作得不对劲,闹一场,动手动脚,说不上亲热。这些观察使我觉得西洋的家和我们乡下的家,在感情生活上实在不能并论。乡下,有说有笑,有情有意的是在同性和同年龄的集团中,男的和男的在一起,女的和女的在一起,孩子们又在一起,除了工作和生育事务上,性别和年龄组间保持着很大的距离。这决不是偶然的,在我看来,这是把生育之外的许多功能拉入了这社群中去之后所引起的结果。中国人在感情上,尤其是在两性间的矜持和保留意见,不肯象西洋人一般的在表面上流露,也是在这种社会圜局中养成的性格。

夫妇感情淡漠;两性之间矜持

中国乡土社会 西洋社会

指称“家”的概念

家的特点 时限

界限

成员

功能

主轴

两性感情

问题三:阅读文本,总结西洋社会和中国乡土社会“家”的不同,完成下面表格。

中国乡土社会 西洋社会

指称“家”的概念 小家族 家庭

家的特点 时限 长期性 暂时性

界限 无严格的团体界限 界限严格

成员 沿亲属差序向外扩大 (原则:单系父系扩大) 父母及未成年的孩子

功能 不限于生育 (政治、经济、宗教、教育) 主要是生育

主轴 父子、婆媳 夫妇

两性感情 两性关系淡漠 强调纪律、排斥感情 两性感情是凝合聚力

同意作者观点。

中国的家是一个事业组织。结构原则上是一贯的、单系的差序格局。与西洋家庭相比,中国的家除生育功能外,还具备政治、经济、宗教等功能。在生育、政治、经济、宗教等功能上具有绵续性,主轴在父子之间、婆媳之间,夫妇是配轴,这两轴都被事业的需要而排斥了普通的感情。所以,中国人一般不流露两性间的感情。

问题四:作者认为,中国人一般不流露两性间的感情,是因为把生育之外的许多功能拉入家庭社群所引起的结果,对此,你怎么看?

2.根据《男女有别》一章,回答下面问题。

⑥ Oswald Spengler在“西方陆沉论”里曾说西洋曾有两种文化模式,一种他称作阿波罗式的Apollonian,一种他称作浮士德式的Faustian。阿波罗式的文化认定宇宙的安排有一个完善的秩序,这个秩序超于人力的创造,人不过是去接受它,安于其位,维持它;但是人连维持它的力量都没有,天堂遗失了,黄金时代过去了。这是西方古典的精神。现代的文化却是浮士德式的。他们把冲突看成存在的基础,生命是阻碍的克服;没有了阻碍,生命也就失去了意义。他们把前途看成无尽的创造过程,不断的变。

⑦这两种文化观很可以用来了解乡土社会和现代社会在感情定向上的差别。乡土社会是阿波罗式的,而现代社会是浮士德式的。这两种精神的差别也表现在两种社会最基本的社会生活里。

问题一:为什么说乡土社会是阿波罗式的,而现代社会是浮士德式的?

⑧乡土社会是靠亲密和长期的共同生活来配合各个人的相互行为,社会的联系是长成的,是熟习的,到某种程度使人感觉到是自动的。只有生于斯、死于斯的人群里才能培养出这种亲密的群体,其中各个人有着高度的了解。好恶相投,连臭味都一般。要达到这境界,却有一个条件,就是没有什么差别在阻碍着各人间的充分了解。空间的位置,在乡土社会中的确已不太成为阻碍人了解的因素了。人们生活在同一的小天地里,这小天地多少是孤立的,和别群人没有重要的接触。……

在乡土社会中这种精神是不容存在的。它不需要创造新的社会关系,社会关系是生下来就决定的,它更害怕社会关系的破坏,因为乡土社会所求的是稳定。它是阿波罗式的。男女间的关系必须有一种安排,使他们之间不发生激动性的感情。那就是男女有别的原则。“男女有别”是认定男女间不必求同,在生活上加以隔离。这隔离非但有形的,所谓男女授受不亲,而且是在心理上的,男女只在行为上按着一定的规则经营分工合作的经济和生育的事业,他们不向对方希望心理上的契洽。

在社会结构上,如上篇所说的,因之发生了同性间的组合。这在我们乡土社会中看得很清楚。同性组合和家庭组合原则上是交错的,因为以生育为功能的家庭总是异性的组合。因之,乡土社会中“家庭”的团结受到了这同性组合的影响,不易巩固。于是家族代替了家庭,家族是以同性为主,异性为辅的单系组合。中国乡土社会里,以家族为基本社群,是同性原则较异性原则为重要的表示。

由以上文段可知乡土社会是阿波罗式的有以下原因:

①乡土社会是靠亲密和长期的共同生活来配合各个人的相互行为,社会的联系是长成的,是熟习的;

②社会关系是生下来就决定的;男女间的关系必须有一种安排,就是“男女有别”;

③家族是以同性为主、异性为辅的单系组合,社会关系高度稳定。

男女生理上的分化是为了生育,生育却又规定了男女的结合。这一种结合基于异,并非基于同。在相异的基础上去求充分了解,是困难的,是阻碍重重的,是需要不断的在创造中求统一,是浮士德式的企图。浮士德是感情的象征,是把感情的激动,不断的变,作为生命的主脉。浮士德式的企图也是无穷止的,因为最后的统一是永远不会完成的,这不过是一个求同的过程。不但这样,男女的共同生活,愈向着深处发展,相异的程度也愈是深,求同的阻碍也愈是强大,用来克服着阻碍的创造力也更需强大,在浮士德的立场说,生命力也因之愈强,生活的意义也因之愈深。

把浮士德式的两性恋爱看成是进入生育关系的手段是不对的。恋爱是一项探险,是对未知的摸索。这和友谊不同,友谊是可以停止在某种程度上的了解,恋爱却是不停止的,是追求。这种企图并不以实用为目的,是生活经验的创造,也可以说是生命意义的创造,但不是经济的生产,不是个事业。恋爱的持续倚于推陈出新,不断的克服阻碍,也是不断的发现阻碍,要得到的是这一个过程,而不是这过程的结果。从结果说可以是毫无成就的。非但毫无成就,而且使社会关系不能稳定,使依赖于社会关系的事业不能顺利经营。依现代文化来看,男女间感情激动的发达已使生育的事业摇摇欲坠。这事业除非另外设法,由社会来经营,浮士德式的精神的确在破坏这社会上的基本事业。

由以上文段可知现代社会是浮士德式的有以下原因:

①在现代社会里,把感情的激动,不断的变,作为生命的主脉;

②恋爱不是一种生育的手段,而是一项探险,是对未知的摸索;

③恋爱的持续依赖于推陈出新,不断地克服阻碍,也是不断地发现阻碍,要得到的是这一个过程,而不是这过程的结果。因此,现代社会是浮士德式的。

问题二:文中的“男女有别”具有哪些内涵?

⑨乡土社会中阻碍着共同生活的人充分了解的却是个人生理上的差别。这差别倒并不是起于有着悬殊的遗传特质,这在世代互婚的小社区里并不会太显著的。永远划分着人们生理差别的是男女两性。正因为还没有人能亲身体会过两性的差别,我们对于这差别的认识,总是间接的;所能说的差别多少只限于表面的。在实际生活上,谁也会感觉到异性的隔膜,但是差别的内容却永远是个猜想,无法领会。

在乡土社会中这种精神是不容存在的。它不需要创造新的社会关系,社会关系是生下来就决定的,它更害怕社会关系的破坏,因为乡土社会所求的是稳定。它是阿波罗式的。男女间的关系必须有一种安排,使他们之间不发生激动性的感情。那就是男女有别的原则。“男女有别”是认定男女间不必求同,在生活上加以隔离。这隔离非但有形的,所谓男女授受不亲,而且是在心理上的,男女只在行为上按着一定的规则经营分工合作的经济和生育的事业,他们不向对方希望心理上的契洽。

以上文段可知,“男女有别”的内涵主要由:

一是男女在生活上的隔离,这种隔离是后天的、人为的,是有形的隔离;

二是男女在心理上的隔膜、情感上的淡漠,这种隔离也是后天形成的,属于无形的隔离。

问题三:结合《家族》《男女有别》两章内容,简要分析在乡土社会中,为何会出现“男女有别”这一现象?

①从乡土社会特点看

家族在乡土社会中是事业社群,需要维持纪律,纪律排斥私情,造成男女情感的淡漠;其次,乡土社会是稳定熟悉的社会,强调稳定和秩序,害怕稳定的社会关系遭到破坏,需要感情的淡漠。

②从情感定向的角度看

阿波罗式排斥激动性情感,人们接受并维持现有秩序,情感比较温和,容易为理性控制,利于社会稳定。浮士德式把冲突看作存在的基础,情感是激动的、不断变化的,容易突破理性的控制,破坏社会稳定。因此,追求稳定的乡土社会其感情定向是阿波罗式的。而“男女有别”有助于避免激动性情感,符合阿波罗式情感定向的特征。

问题四:《男女有别》与已学过的哪些章节有联系?请简要说明。

《男女有别》与《家族》

家族的事业社群特征影响了“男女有别”的形成;“男女有别”带来同性组合,使得乡土社会中“家庭”的团结受到同性组合的影响,于是家族代替了家庭。因此,可以说“男女有别”又强化了家族观。

《男女有别》与《乡土本色》

乡土社会具有不流动性、稳定性,这影响了“男女有别”的形成。费老认为“社会秩序范围着个性,为了秩序的维持,一切足以引起破坏秩序的要素都被遏制着”,“男女有别”正是遏制破坏秩序要素的体现,有利于维护社会的稳定。

《男女有别》与《差序格局》

差序格局注重“分别”“差等”,“男女有别”正是差等、次序的体现。差序格局是乡土社会的基本社会格局,家庭及两性关系是社会结构的有机组成部分。因此,“男女有别”的形成深受差序格局的影响。

以血缘亲情为纽带的价值观深深影响着中国传统的家族文化。古人云: “世间百姓,皆祖宗以脉所分也。”意思就是说现在的百家姓,都是由同一祖先所分出的,其实我们古代的炎黄传说也证明了这一观点。因此,家族社会总是将血缘亲情放在极其重要的地位,比如以前皇帝修宗祠、立族谱等,都是对于血缘关系的强烈崇拜。另一方面以按资排辈为原则的等级观也是影响家族文化的因素。等级制度不仅仅存在于一个国家、一个民族,在一个家族中也是普遍存在的。虽然家族等级制度在当今已经罕见了,但是它的的确确曾是家族文化中的一个重要方面。现在的父母为自己的孩子起名,还有不少人会遵照祖先遗留的族谱上的规定来为孩子命名,其目的也是为了凸显出家族中的一种等级观念。

拓展探究一:阅读下列选文,回答问题1。

活动三:拓展探究

西方家族文化的产生根源于西方的工业革命,由于欧洲各国较早地进入资本主义发展阶段,使得理性的平等的思想传入大多数家庭,这无疑是对以往的家族传统和观念的更新。因而西方家族文化的特点首先是重视理性的价值观。尊重理性使得西方许多家庭对于亲情血缘关系看得并不是特别重要,而是更关注事物发生的原因及本质。用一句话总结就是西方家庭更加重视公正、理性,即使是问题关于父母也一定要纠正,不会因为是长辈的原因而迁就。

对于西方家族文化来说最明显的另一特点就是崇尚自由主义和个人主义的人生观。这也是与中国的以孝为核心的家族观相区别的。西方生活普遍不以家庭和亲情关系为中心,孩子从小就被灌输独立自主的观念,成年后父母不再抚养他们。而子女一旦独立,对父母家的事情也不再理会,西方大多数国家中,老人晚年没有儿孙陪伴是司空见惯的事情,但我们不可否认的是,很多的西方家庭成员还是彼此尊重,彼此关注成员的爱好、发展的,与中国家族一样彼此互相鼓励,共同进步。所以对于西方家族文化特点的认识也不能绝对化,因为一些重要的伦理道德原则是不能被更改的。

中国拥有古老的家族文化,而西方的具有现代特色的家族文化是与中国有着许多差异的。中国家族文化以血缘亲情关系为主,整个中华民族都是炎黄的子孙,所谓大家族不单单是指自己的直系亲属,只要是有血缘关系的都是家族中的成员,每一个成员都要遵守家族的规定,履行应尽的义务,所以对于整个社会来说,每个家庭都会有自己特有的观念体系,而婚后家庭内部实行的是“家国一体”的方式,就是说个人不是单个的个体,是从属于家族,个人和家族是息息相关的。而西方国家是以核心小家庭为主,也就是说当子女结婚后,就会另外组成一个小家庭,而这个小家庭的观念是与整个社会相适应的,自身并没有很深的家族底蕴,家族中的每一个成员也是以平等和谐的关系相处的。

众所周知,人类社会大致有四种存在形式:个体、家庭、国家和天下。中国的传统家族文化是推崇爱家文化的价值观念,希望过着和平的家庭生活,一切以孝为先是中华民族的优良传统,这也就意味着子女看待父母的重要性要远远大于社会,许多孩子的目标之一就是希望长大能够回报父母。而西方社会则推行公共的价值导向,这与西方家庭的教育有着密切关系。从小学校和父母都会教导自己的学生或者孩子要报答社会,为社会做贡献才能实现自身真正的价值,每一个家庭都会让孩子参加许多社会义务劳动,做志愿者,让他们更好地了解社会,而从内心产生出一种强烈的社会责任感。

问题1:阅读上面选文,结合《家族》一章,对比中西方家族文化的差异,并解释下列社会现象产生的原因。

现象:中国人推崇“父母在,不远游” ,而西方孩子成年后“离巢而飞” ,与父母分离,更别说赡养父母、几代同堂了。

综上,不难看出,由于中西方历史文化、价值取向和教育体系的不同,所以家庭观念和家庭成员关系不同,并由此产生两种截然不同的家族文化。

(选自《浅谈中西方家族文化的特点及差异》 ,作者姚洪磊,有删改)

①中国乡土社会是差序格局,利用亲属伦常组合社群,家的性质是绵续性的事业社群,主轴是在父子之间。西洋家庭是团体性的社群,经营的事务主要是生育儿女,家庭中夫妇是主轴,子女是配角,他们长大了就会离开家庭团体。

②中国家族文化以血缘、亲情关系为主,家族总是将血缘、亲情放在极其重要的地位上。西方文化的特点是重视理性,并且崇尚自由主义和个人主义。孩子从小就被灌输独立自主的观念,西方家庭对于亲情、血缘关系看得并不是特别重。

③中国家族文化推崇爱家的价值观念,一切以孝为先,这也就意味着子女会认为父母的重要性要大于社会。西方社会推行公共的价值导向,学校和父母都会教导孩子要报答社会,为社会做贡献才能实现自身真正的价值。

拓展探究二:阅读下列选文,回答问题2。

选文一:

“十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书。十七为君妇,心中常苦悲。君既为府吏,守节情不移。贱妾留空房,相见常日稀。鸡鸣入机织,夜夜不得息。三日断五匹,大人故嫌迟。非为织作迟,君家妇难为!妾不堪驱使,徒留无所施。便可白公姥,及时相遣归。 ”

府吏得闻之,堂上启阿母: “儿已薄禄相,幸复得此妇,结发同枕席,黄泉共为友。共事二三年,始尔未为久,女行无偏斜,何意致不厚? ”

阿母谓府吏: “何乃太区区!此妇无礼节,举动自专由,吾意久怀忿,汝岂得自由!东家有贤女,自名秦罗敷,可怜体无比,阿母为汝求。便可速遣之,遣去慎莫留!”

(取材于《古诗为焦仲卿妻作》 )

选文二:

(爱姑) “自从我嫁过去,真是低头进,低头出,一礼不缺。他就是着了那滥婊子的迷,要赶我出去。我是三茶六礼定来的,花轿抬来的呵!那么容易吗?……我一定要给他们一个颜色看,就是打官司也不要紧。县里不行,还有府里呢……”

(慰老爷) “打官司打到府里,难道官府就不会问问七大人么?那时候是,‘公事公办’,那是……你简直……”

(爱姑) “那我就拼出一条命,大家家败人亡。 ”

“年纪青青。一个人总要和气些:‘和气生财’。对不对? ”

爱姑没想到原本帮着自己的七大人此时竟说出这样的话。爱姑觉得自己是完全孤立了;爹不说话,弟兄不敢来,慰老爷是原本帮他们的,七大人又不可靠,连尖下巴少爷也低声下气地像一个瘪臭虫,还打“顺风锣” 。但她在胡里胡涂的脑中,还仿佛决定要作一回最后的奋斗。

……

她打了一个寒噤,连忙住口,因为她看见七大人忽然两眼向上一翻,圆脸一仰,细长胡子围着的嘴里同时发出一种高大摇曳的声音来了。

“来——兮!”七大人说。

她觉得心脏一停,接着便突突地乱跳,似乎大势已去,局面都变了;仿佛失足掉在水里一般,但又知道这实在是自己错。

立刻进来一个蓝袍子黑背心的男人,对七大人站定,垂手挺腰,像一根木棍。

爱姑知道意外的事情就要到来。她这时才又知道七大人实在威严,先前都是自己的误解,所以太放肆,太粗卤了。她非常后悔,不由的自己说:

“我本来是专听七大人吩咐……”

(取材于《彷徨·离婚》 )

问题2:

《古诗为焦仲卿妻作》讲述了焦仲卿的母亲棒打鸳鸯的故事, 《离婚》讲述了爱姑反抗离婚最终失败的故事。

请结合《男女有别》章节内容,从社会层面分析刘兰芝和爱姑失败的原因。

(1)刘兰芝:

刘兰芝和焦仲卿的爱情,使传统家庭的“事业”受到冲击

费孝通认为浮士德式的两性恋爱,是一项探险,是不停止的追求。刘兰芝聪明能干、多才多艺、知书识礼,这使她有更多的情感和精神上的渴求, “贱妾留空房,相见常日稀”,她会为不能与丈夫每日相见而愁怨。焦仲卿也将她视为知音, “结发同枕席,黄泉共为友”。他们在情感上的相向而行,使以经济和生育为事业的传统家庭关系出现不稳定。“儿已薄禄相,幸复得此妇”,焦仲卿对爱情的心满意足,削弱了他在仕途上进取的雄心。刘兰芝对情感的渴求也使她不满于整日织布的家庭劳作。这一切自然不会为家庭秩序的维护者焦母所容。

不甘屈辱的刘兰芝提出遣归的要求,在“感情激动”之下,心疼妻子的焦仲卿替她在母亲面前申诉“女行无偏斜,何意致不厚”。在焦仲卿的心中,感情的天平偏向了妻子,这令本来母子相依、母命儿从的旧有家庭秩序受到了冲击。费孝通在本章论述了感情的激动会改变原有的社会关系,“如果要维持着固定的社会关系,就得避免感情的激动” 。因此,焦仲卿的行为只会坚定焦母对刘兰芝的态度。

刘兰芝和焦仲卿的爱情,更威胁到了旧有的家庭秩序

①

②

(2)爱姑:

费孝通认为乡土社会为求稳定,男女之间“只在行为上按着一定的规则经营分工合作的经济和生育事业,而不向对方希望心理上的契洽”。爱姑的愤愤不平,不是因为对婚姻中男女关系的不舍和眷恋,而是来自其无犯“七出之条”而居然被“出”的不平。她存在于夫家的价值仅仅是为“低头进,低头出,一礼不缺”的封建礼教家庭装点门面。因此,爱姑不顾“体面”的吵闹,使婚姻“事业”破产,自然会被夫家以离婚之名休掉。

爱姑婚姻的基础不是男女之间的感情,而是性别的社会分工

当爱姑感觉自己的人格被侵犯时,她的本能行动是“讨公道”,一级一级地讨上去,甚至放言“那我就拼出一条命,大家家败人亡”。正是这句话,让原本“帮她”的七大人也说出了“一个人总要和气些”这样的话。费孝通在本章讨论“感情”时提到,“动了火”的感情所具有的“动的势”和“紧张的状态”,从社会关系上来说是具有“破坏和创造作用的”。感情的激动会改变原有的关系,而这是求安稳的乡土社会所不能兼容的一种状态。因此,一旦稳定的秩序受到威胁,这样的感情必然会遭到绞杀,被迫离婚就成为必然的结果。

爱姑反抗离婚的激烈言行,威胁到了旧有的社会秩序

①

②

在小说《百合花》中,通讯员小战士与“我”同行,为何要与“我”保持“几丈远”的距离?关于这一点,原文解说道:“我晓得这一定又因为我是个女同志。”

请用《乡土中国·男女有别》的相关阐述并结合所读所学过的具体事例,对上述现象进行分析,200字左右。

课后作业

《乡土中国》整本书阅读系列课件——5

运用圈点勾画法,概括每段段落大意及章节观点,并绘制思维导图,提炼重点概念。

理解理解“家庭”“男女有别”“阿波罗式的文化”“浮士德式的文化”的内涵。

概括总结乡土社会和西洋社会家庭的区别。

能够运用“家族观念”解释文学作品及现实生活中的现象。

提炼概括章节观念及概念内涵,绘制思维导图

概括总结乡土社会和西洋社会家庭的区别

运用“家族观念”解释文学作品及现实生活中的现象

每到春节,中国人会切换为另一种生活模式,时间统一从公历切换为了农历,大城市的高楼大厦人去楼空,平时冷清的县城和乡村锣鼓喧天、鞭炮齐鸣。“过年”和“回家”总是连在一起,故乡二字,对中国人来说有着特殊的意义。“家”为什么会在中国人心中有着如此重要的地位呢 家中的男女关系又有着什么样的特点?

今天就让我们一起走进费孝通先生的《乡土中国》第六章、第七章,来探寻乡土社会中有关“家”的秘密。

电影《过年》海报

1.快速阅读《家族》《男女有别》两章,用圈点勾画法找出关键词句,总结段意并绘制思维导图。

《家族》

第一段 辨清结构不同的两类社群的概念

第二段 引出对中国乡土社会中基本社群——“家”性质探讨

第三段 普通被称为“大家庭”的中国乡土社会基本社群,应该被称作“小家族”

第四段 大家庭和小家庭的差别不在人数上,而是在结构上

第五段 家庭从生育的功能来讲是暂时性的

第六段 家庭有生育之外的功能,但经营事务有限

第七段 乡土社会中的家庭没有严格的团体界限,可以依需要沿父系方向按亲属差序向外扩大

第八段 乡土社会中以单系亲属原则组成的社群称为“小家族”,与大家族在结构上原则上是相同的

第九段 家族与家庭在结构上的关系:家族包括家庭,家庭可以发展为家族

第十段 家族与家庭在性质上的不同:家庭的主要功能是生育,家族的功能包括生育、政治、经济、宗教等;家族是长期的,家庭是临时的。

第十一段 乡土社会中的家庭即小家族,在结构上属于单系的差序格局

第十二段 西方家庭团体中夫妇为主轴,两性情感是凝合家庭的力量

第十三段 乡土社会中的家庭以父子为主轴,婆媳之间是纵向的,强调规则,排斥感情

第十四段 乡土社会中,夫妇感情淡漠,是把生育之外的许多功能都拉入所引起的后果

家的概念及原则、功能、事务等(1-6,8,9)

团体性的社群(7)

生育(7)

夫妇是主轴(12)

单一、横向、临时(12)

小家族、氏族(3,8)

生育、政治、经济、宗教等,事业组织(10,11)

父子是主轴,排斥普通情感(13-14)

复杂、纵向、长期(10,13)

中国乡土社会的家

西洋的家庭团体

《男女有别》

第一段 由上一篇《家族》的话题提出中国传统感情定向的基本问题

第二段 从文化角度提出“感情定向”的定义,并引出生理学与社会学两层阐述视角

第三段 借由 William James 的学说,从生理学层面解释“感情”概念

第四段 感情对社会关系具有破坏和创造作用,而感情的淡漠可以稳定社会关系

第五段 社会关系的稳定依靠“了解”,而非激动性的“感情”

第六段 两种文化模式:阿波罗(阿波罗)式和浮士德式

第七段 两种文化模式可以解释传统的乡土社会与现代社会在社会生活上的区别

第八段 乡土社会靠亲密和长期的共同生活来配合各个人的相互行为

第九段 乡土社会中真正阻碍人们了解彼此的是男女的两性差别

第十段 在以充分了解来配合人们相互行为的社会中,性别的鸿沟是基本的阻碍,而宗教从理想层面试图将它抹去

第十一段 两性的结合是基于异 ,在差异的基础上充分了解,就要在创造中求统一,这是浮士德式的企图。

第十二段 浮士德式的两性恋爱,使社会关系不能稳定,会破坏社会基本事业

第十三段 “男女有别”认定男女不必求同,在生活上加以隔离,它有助于乡土社会寻求的稳定关系

第十四段 乡土社会以“家族”代替“家庭”,体现出同性原则高于异性原则的特点

第十五段 “男女有别”使中国传统感情定向的发展侧重于同性方面

第十六段 乡土社会缺乏两性间求同的努力,具有现世色彩,人们对生活的态度是以克己来迁就外界,属于阿波罗式文化模式

第十七段 男女有别的鸿沟来自对社会稳定秩序的维持

引出问题:中国传统感情定向(1)

感情定向的界定(2)

两条分析路径:心理学和社会学(2)

感情在社会上的作用:破坏和创造(4)

感情不是稳定社会关系的力量,“了解”是(5)

阐释感

情定向

心理学方面(3)

介绍两种文化模式(6)

现代社会是浮士德式的(7)

时间空间不阻碍“了解”(8)

阻碍“了解”的是两性差别(9-10)

男女有别有助于社会关系稳定(13-17)

同性原则高于异性原则(14-15)

缺乏两性求同,是实用的、现实的(16)

强调两性关系(11)

使社会关系不能稳定(12)

乡土社会是阿波罗式的(7)

2.再读文本,用简洁的语言说明《家族》《男女有别》两章的内容主旨

《家族》

本篇旨在阐释中国乡土社会中的基本社群——“家”的性质。作者从结构的原则上说明中西方“家”的区别:中国乡土社会的基本社群是“小家族”,而西方是“家庭”;前者的结构是单系的、纵向的、长期的而又复杂的。后者是横向的、临时的和简单的。

作者引用《西方陆沉论》中提出的阿波罗式的和浮士德式的两种文化模式来分析、对比乡土社会和现代社会在感情定向上的区别、男女关系在家庭内部的区别,得出中国乡土社会是阿波罗式的、实用的、现实的、男女有别的安稳的社会的结论。

《男女有别》

3.阅读《家族》《男女有别》,总结提炼文中出现的概念。

社会圈子

社群

家庭

氏族

感情定向

阿波罗式的文化

浮士德式的文化

3.阅读《家族》《男女有别》,总结提炼文中出现的概念。

社会圈子 差序格局中的基本社群

社群 是一切有组织的人群,都属于社会圈子的性质

家庭 是亲子所构成的生育社群。亲子指它的结构,生育指它的功能

氏族 根据单系亲属原则所组成的社群

感情定向 文化所规定个人感情可以发展的方向

阿波罗式的文化 认定宇宙的安排有一个完整的秩序,这个秩序超于人力的创造,人不过是去接受它,安于其位,维持它

浮士德式的文化 把冲突看成存在的基础,生命是阻碍的克服;没有阻碍,生命也就失去了意义。把前途看成无尽的创造过程,不断的变

问题一:费孝通先生为何把中国乡土社会的基本社群“家”称为“小家族”?

1.阅读《家族》一章,回答下列问题。

《四世同堂》剧照

③我想在这里提出来讨论的是我们乡土社会中的基本社群,这社群普通被称为“大家庭”的。我在《江村经济》中把它称作“扩大了的家庭”Expanded family。这些名词的主体是“家庭”,在家庭上加一个小或大的形容词来说明中国和西洋性质上相同的“家庭”形式上的分别。可是我现在看来却觉得这并不妥当,比较确当的应该称中国乡土社会基本社群作“小家族”。

④ 我提出这新名词来的原因是在想从结构的原则上去说明中西社会里“家”的区别。我们普通所谓大家庭和小家庭的差别决不是在大小上,不是在这社群所包括的人数上,而是在结构上。一个有十多个孩子的家并不构成“大家庭”的条件,一个只有公婆儿媳四个人的家却不能称之为“小家庭”。在数目上说,前者比后者为多,但在结构上说,后者却比前者复杂,两者所用的原则不同。

⑤家庭这概念在人类学上有明确的界说:这是个亲子所构成的生育社群。亲子指它的结构,生育指它的功能。亲子是双系的,兼指父母双方;子女限于配偶所出生的孩子。这社群的结合是为了子女的生和育。在由个人来担负孩子生育任务的社会里,这种社群是不会少的。但是生育的功能,就每个个别的家庭说,是短期的,孩子们长成了也就脱离了他们的父母的抚育,去经营他们自己的生育儿女的事务,一代又一代。家庭这社群因之是暂时性的。从这方面说,家庭这社群和普通的社群不完全一样。学校、国家这些社群并不是暂时,虽则事实上也不是永久的,但是都不是临时性的,因为它们所具的功能是长期性的。家庭既以生育为它的功能,在开始时就得准备结束。抚育孩子的目的就在结束抚育。关于这一层意思我在“生育制度”一书中有详细的讨论。

⑥但是在任何文化中,家庭这社群总是赋有生育之外其他的功能。夫妇之间的合作并不因儿女长成而结束。如果家庭不变质,限于亲子所构成的社群,在它形成伊始,以及儿女长成之后,有一段期间只是夫妇的结合。夫妇之间固然经营着经济的,感情的,两性的合作,但是所经营的事务受着很大的限制,凡是需要较多人合作的事务就得由其他社群来经营了。

⑦在西洋,家庭是团体性的社群,这一点我在上面已经说明有严格的团体界限。因为这缘故,这个社群能经营的事务也很少,主要的是生育儿女。可是在中国乡土社会中,家并没有严格的团体界限,这社群里的分子可以依需要,沿亲属差序向外扩大。构成这个我所谓社圈的分子并不限于亲子。但是在结构上扩大的路线却有限制。中国的家扩大的路线是单系的,就是只包括父系这一方面;除少数例外,家并不能同时包括媳妇和女婿。在父系原则下女婿和结了婚的女儿都是

外家人。在父系方面却可以扩大得很远,五世同堂的家,可以包括五代之内所有父系方面的亲属。

⑧ 这种根据单系亲属原则所组成的社群,在人类学中有个专门名称,叫氏族。我们的家在结构上是一个氏族。但是和普通我们所谓族也不完全相同,因为我们所谓族是由许多家所组成,是一个社群的社群。因之,我在这里提了这个“小家族”的名词。小家族和大家族在结构原则上是相同的,不相同是在数量、在大小上。——这是我不愿用大家庭,而用小家族的原因。一字的相差,却说明了这社群的结构性质。

⑨家族在结构上包括家庭,最小的家族也可以等于家庭。因为亲属的结构的基础是亲子关系,父母子的三角。家族是从家庭基础上推出来的。但是包括在家族中的家庭只是社会圈子中的一轮,不能说它不存在,但也不能说它自成一个独立的单位,不是一个团体。

作者从结构性原则出发。

所谓家庭大小的差别不是在这社群所包括的人数上,而是在结构上。

中国乡土社会的“家”大多包括公婆儿媳,结构复杂,具备生育之外的更多功能,经营事务繁琐,具有长期绵续性,且没有严格的团体界限,可以沿亲属差序,尤其是父系这一方面向外扩大的很远,比如五世同堂。这种根据单系亲属原则所组成的社群,具有了氏族的性质,所以作者称之为“小家族”。

形态上的差异,也引起了性质上的变化。家族虽则包括生育的功能,但不限于生育的功能。依人类学上的说法,氏族是一个事业组织,再扩大就可以成为一个部落。氏族和部落赋有政治、经济、宗教等复杂的功能。我们的家也正是这样。我的假设是中国乡土社会采取了差序格局,利用亲属的伦常去组合社群,经营各种事业,使这基本的家,变成氏族性了。一方面我们可以说在中国乡土社会中,不论政治、经济、宗教等功能都可以利用家族来担负,另一方面也可以说,为了要经营这许多事业,家的结构不能限于亲子的小组合,必须加以扩大。而且凡是政治、经济、宗教等事物都需要长期绵续性的,这个基本社群决不能象西洋的家庭一般是临时的。家必需是绵续的,不因个人的长成而分裂,不因个人的死亡而结束,于是家的性质变成了族。氏族本是长期的,和我们的家一般。我称我们这种社群作小家族,也表示了这种长期性在内,和家庭的临时性相对照。

长期性、绵续性

问题二:“形态上的差异,也引起了性质上的变化”,中国乡土的“家”具有什么性质?

在我们的乡土社会中,家的性质在这方面有着显著的差别。我们的家既是个绵续性的事业社群,它的主轴是在父子之间,在婆媳之间,是纵的,不是横的。夫妇成了配轴。配轴虽则和主轴一样并不是临时性的,但是这两轴却都被事业的需要而排斥了普通的感情。我所谓普通的感情是和纪律相对照的。一切事业都不能脱离效率的考虑。求效率就得讲纪律;纪律排斥私情的宽容。在中国的家庭里有家法,在夫妇间得相敬,女子有着三从四德的标准,亲子间讲究负责和服从。这些都是事业社群里的特色。

主轴是父子之间,婆媳之间是纵的;

夫妇成为配轴

强调纪律,排斥感情

不但在大户人家,书香门第,男女有着阃内阃外的隔离,就是在乡村里,夫妇之间感情的淡漠也是日常可见的现象。我在乡间调查时特别注意过这问题,后来我又因疏散下乡,和农家住在一所房子里很久,更使我认识了这事实。我所知道的乡下夫妇大多是“用不着多说话的”,“实在没有什么话可说的”。一早起各人忙着各人的事,没有工夫说闲话。出了门,各做各的。妇人家如果不下田,留在家里带孩子。工做完了,男子们也不常留在家里,男子汉如果守着老婆,没出息。有事在外,没事也在外。茶馆,烟铺,甚至街头巷口,是男子们找感情上安慰的消遣场所。在那些地方,大家有说有笑,热热闹闹的。回到家,夫妇间合作顺利,各人好好的按着应做的事各做各的。做得好,没事,也没话;合作得不对劲,闹一场,动手动脚,说不上亲热。这些观察使我觉得西洋的家和我们乡下的家,在感情生活上实在不能并论。乡下,有说有笑,有情有意的是在同性和同年龄的集团中,男的和男的在一起,女的和女的在一起,孩子们又在一起,除了工作和生育事务上,性别和年龄组间保持着很大的距离。这决不是偶然的,在我看来,这是把生育之外的许多功能拉入了这社群中去之后所引起的结果。中国人在感情上,尤其是在两性间的矜持和保留意见,不肯象西洋人一般的在表面上流露,也是在这种社会圜局中养成的性格。

夫妇感情淡漠;两性之间矜持

中国乡土社会 西洋社会

指称“家”的概念

家的特点 时限

界限

成员

功能

主轴

两性感情

问题三:阅读文本,总结西洋社会和中国乡土社会“家”的不同,完成下面表格。

中国乡土社会 西洋社会

指称“家”的概念 小家族 家庭

家的特点 时限 长期性 暂时性

界限 无严格的团体界限 界限严格

成员 沿亲属差序向外扩大 (原则:单系父系扩大) 父母及未成年的孩子

功能 不限于生育 (政治、经济、宗教、教育) 主要是生育

主轴 父子、婆媳 夫妇

两性感情 两性关系淡漠 强调纪律、排斥感情 两性感情是凝合聚力

同意作者观点。

中国的家是一个事业组织。结构原则上是一贯的、单系的差序格局。与西洋家庭相比,中国的家除生育功能外,还具备政治、经济、宗教等功能。在生育、政治、经济、宗教等功能上具有绵续性,主轴在父子之间、婆媳之间,夫妇是配轴,这两轴都被事业的需要而排斥了普通的感情。所以,中国人一般不流露两性间的感情。

问题四:作者认为,中国人一般不流露两性间的感情,是因为把生育之外的许多功能拉入家庭社群所引起的结果,对此,你怎么看?

2.根据《男女有别》一章,回答下面问题。

⑥ Oswald Spengler在“西方陆沉论”里曾说西洋曾有两种文化模式,一种他称作阿波罗式的Apollonian,一种他称作浮士德式的Faustian。阿波罗式的文化认定宇宙的安排有一个完善的秩序,这个秩序超于人力的创造,人不过是去接受它,安于其位,维持它;但是人连维持它的力量都没有,天堂遗失了,黄金时代过去了。这是西方古典的精神。现代的文化却是浮士德式的。他们把冲突看成存在的基础,生命是阻碍的克服;没有了阻碍,生命也就失去了意义。他们把前途看成无尽的创造过程,不断的变。

⑦这两种文化观很可以用来了解乡土社会和现代社会在感情定向上的差别。乡土社会是阿波罗式的,而现代社会是浮士德式的。这两种精神的差别也表现在两种社会最基本的社会生活里。

问题一:为什么说乡土社会是阿波罗式的,而现代社会是浮士德式的?

⑧乡土社会是靠亲密和长期的共同生活来配合各个人的相互行为,社会的联系是长成的,是熟习的,到某种程度使人感觉到是自动的。只有生于斯、死于斯的人群里才能培养出这种亲密的群体,其中各个人有着高度的了解。好恶相投,连臭味都一般。要达到这境界,却有一个条件,就是没有什么差别在阻碍着各人间的充分了解。空间的位置,在乡土社会中的确已不太成为阻碍人了解的因素了。人们生活在同一的小天地里,这小天地多少是孤立的,和别群人没有重要的接触。……

在乡土社会中这种精神是不容存在的。它不需要创造新的社会关系,社会关系是生下来就决定的,它更害怕社会关系的破坏,因为乡土社会所求的是稳定。它是阿波罗式的。男女间的关系必须有一种安排,使他们之间不发生激动性的感情。那就是男女有别的原则。“男女有别”是认定男女间不必求同,在生活上加以隔离。这隔离非但有形的,所谓男女授受不亲,而且是在心理上的,男女只在行为上按着一定的规则经营分工合作的经济和生育的事业,他们不向对方希望心理上的契洽。

在社会结构上,如上篇所说的,因之发生了同性间的组合。这在我们乡土社会中看得很清楚。同性组合和家庭组合原则上是交错的,因为以生育为功能的家庭总是异性的组合。因之,乡土社会中“家庭”的团结受到了这同性组合的影响,不易巩固。于是家族代替了家庭,家族是以同性为主,异性为辅的单系组合。中国乡土社会里,以家族为基本社群,是同性原则较异性原则为重要的表示。

由以上文段可知乡土社会是阿波罗式的有以下原因:

①乡土社会是靠亲密和长期的共同生活来配合各个人的相互行为,社会的联系是长成的,是熟习的;

②社会关系是生下来就决定的;男女间的关系必须有一种安排,就是“男女有别”;

③家族是以同性为主、异性为辅的单系组合,社会关系高度稳定。

男女生理上的分化是为了生育,生育却又规定了男女的结合。这一种结合基于异,并非基于同。在相异的基础上去求充分了解,是困难的,是阻碍重重的,是需要不断的在创造中求统一,是浮士德式的企图。浮士德是感情的象征,是把感情的激动,不断的变,作为生命的主脉。浮士德式的企图也是无穷止的,因为最后的统一是永远不会完成的,这不过是一个求同的过程。不但这样,男女的共同生活,愈向着深处发展,相异的程度也愈是深,求同的阻碍也愈是强大,用来克服着阻碍的创造力也更需强大,在浮士德的立场说,生命力也因之愈强,生活的意义也因之愈深。

把浮士德式的两性恋爱看成是进入生育关系的手段是不对的。恋爱是一项探险,是对未知的摸索。这和友谊不同,友谊是可以停止在某种程度上的了解,恋爱却是不停止的,是追求。这种企图并不以实用为目的,是生活经验的创造,也可以说是生命意义的创造,但不是经济的生产,不是个事业。恋爱的持续倚于推陈出新,不断的克服阻碍,也是不断的发现阻碍,要得到的是这一个过程,而不是这过程的结果。从结果说可以是毫无成就的。非但毫无成就,而且使社会关系不能稳定,使依赖于社会关系的事业不能顺利经营。依现代文化来看,男女间感情激动的发达已使生育的事业摇摇欲坠。这事业除非另外设法,由社会来经营,浮士德式的精神的确在破坏这社会上的基本事业。

由以上文段可知现代社会是浮士德式的有以下原因:

①在现代社会里,把感情的激动,不断的变,作为生命的主脉;

②恋爱不是一种生育的手段,而是一项探险,是对未知的摸索;

③恋爱的持续依赖于推陈出新,不断地克服阻碍,也是不断地发现阻碍,要得到的是这一个过程,而不是这过程的结果。因此,现代社会是浮士德式的。

问题二:文中的“男女有别”具有哪些内涵?

⑨乡土社会中阻碍着共同生活的人充分了解的却是个人生理上的差别。这差别倒并不是起于有着悬殊的遗传特质,这在世代互婚的小社区里并不会太显著的。永远划分着人们生理差别的是男女两性。正因为还没有人能亲身体会过两性的差别,我们对于这差别的认识,总是间接的;所能说的差别多少只限于表面的。在实际生活上,谁也会感觉到异性的隔膜,但是差别的内容却永远是个猜想,无法领会。

在乡土社会中这种精神是不容存在的。它不需要创造新的社会关系,社会关系是生下来就决定的,它更害怕社会关系的破坏,因为乡土社会所求的是稳定。它是阿波罗式的。男女间的关系必须有一种安排,使他们之间不发生激动性的感情。那就是男女有别的原则。“男女有别”是认定男女间不必求同,在生活上加以隔离。这隔离非但有形的,所谓男女授受不亲,而且是在心理上的,男女只在行为上按着一定的规则经营分工合作的经济和生育的事业,他们不向对方希望心理上的契洽。

以上文段可知,“男女有别”的内涵主要由:

一是男女在生活上的隔离,这种隔离是后天的、人为的,是有形的隔离;

二是男女在心理上的隔膜、情感上的淡漠,这种隔离也是后天形成的,属于无形的隔离。

问题三:结合《家族》《男女有别》两章内容,简要分析在乡土社会中,为何会出现“男女有别”这一现象?

①从乡土社会特点看

家族在乡土社会中是事业社群,需要维持纪律,纪律排斥私情,造成男女情感的淡漠;其次,乡土社会是稳定熟悉的社会,强调稳定和秩序,害怕稳定的社会关系遭到破坏,需要感情的淡漠。

②从情感定向的角度看

阿波罗式排斥激动性情感,人们接受并维持现有秩序,情感比较温和,容易为理性控制,利于社会稳定。浮士德式把冲突看作存在的基础,情感是激动的、不断变化的,容易突破理性的控制,破坏社会稳定。因此,追求稳定的乡土社会其感情定向是阿波罗式的。而“男女有别”有助于避免激动性情感,符合阿波罗式情感定向的特征。

问题四:《男女有别》与已学过的哪些章节有联系?请简要说明。

《男女有别》与《家族》

家族的事业社群特征影响了“男女有别”的形成;“男女有别”带来同性组合,使得乡土社会中“家庭”的团结受到同性组合的影响,于是家族代替了家庭。因此,可以说“男女有别”又强化了家族观。

《男女有别》与《乡土本色》

乡土社会具有不流动性、稳定性,这影响了“男女有别”的形成。费老认为“社会秩序范围着个性,为了秩序的维持,一切足以引起破坏秩序的要素都被遏制着”,“男女有别”正是遏制破坏秩序要素的体现,有利于维护社会的稳定。

《男女有别》与《差序格局》

差序格局注重“分别”“差等”,“男女有别”正是差等、次序的体现。差序格局是乡土社会的基本社会格局,家庭及两性关系是社会结构的有机组成部分。因此,“男女有别”的形成深受差序格局的影响。

以血缘亲情为纽带的价值观深深影响着中国传统的家族文化。古人云: “世间百姓,皆祖宗以脉所分也。”意思就是说现在的百家姓,都是由同一祖先所分出的,其实我们古代的炎黄传说也证明了这一观点。因此,家族社会总是将血缘亲情放在极其重要的地位,比如以前皇帝修宗祠、立族谱等,都是对于血缘关系的强烈崇拜。另一方面以按资排辈为原则的等级观也是影响家族文化的因素。等级制度不仅仅存在于一个国家、一个民族,在一个家族中也是普遍存在的。虽然家族等级制度在当今已经罕见了,但是它的的确确曾是家族文化中的一个重要方面。现在的父母为自己的孩子起名,还有不少人会遵照祖先遗留的族谱上的规定来为孩子命名,其目的也是为了凸显出家族中的一种等级观念。

拓展探究一:阅读下列选文,回答问题1。

活动三:拓展探究

西方家族文化的产生根源于西方的工业革命,由于欧洲各国较早地进入资本主义发展阶段,使得理性的平等的思想传入大多数家庭,这无疑是对以往的家族传统和观念的更新。因而西方家族文化的特点首先是重视理性的价值观。尊重理性使得西方许多家庭对于亲情血缘关系看得并不是特别重要,而是更关注事物发生的原因及本质。用一句话总结就是西方家庭更加重视公正、理性,即使是问题关于父母也一定要纠正,不会因为是长辈的原因而迁就。

对于西方家族文化来说最明显的另一特点就是崇尚自由主义和个人主义的人生观。这也是与中国的以孝为核心的家族观相区别的。西方生活普遍不以家庭和亲情关系为中心,孩子从小就被灌输独立自主的观念,成年后父母不再抚养他们。而子女一旦独立,对父母家的事情也不再理会,西方大多数国家中,老人晚年没有儿孙陪伴是司空见惯的事情,但我们不可否认的是,很多的西方家庭成员还是彼此尊重,彼此关注成员的爱好、发展的,与中国家族一样彼此互相鼓励,共同进步。所以对于西方家族文化特点的认识也不能绝对化,因为一些重要的伦理道德原则是不能被更改的。

中国拥有古老的家族文化,而西方的具有现代特色的家族文化是与中国有着许多差异的。中国家族文化以血缘亲情关系为主,整个中华民族都是炎黄的子孙,所谓大家族不单单是指自己的直系亲属,只要是有血缘关系的都是家族中的成员,每一个成员都要遵守家族的规定,履行应尽的义务,所以对于整个社会来说,每个家庭都会有自己特有的观念体系,而婚后家庭内部实行的是“家国一体”的方式,就是说个人不是单个的个体,是从属于家族,个人和家族是息息相关的。而西方国家是以核心小家庭为主,也就是说当子女结婚后,就会另外组成一个小家庭,而这个小家庭的观念是与整个社会相适应的,自身并没有很深的家族底蕴,家族中的每一个成员也是以平等和谐的关系相处的。

众所周知,人类社会大致有四种存在形式:个体、家庭、国家和天下。中国的传统家族文化是推崇爱家文化的价值观念,希望过着和平的家庭生活,一切以孝为先是中华民族的优良传统,这也就意味着子女看待父母的重要性要远远大于社会,许多孩子的目标之一就是希望长大能够回报父母。而西方社会则推行公共的价值导向,这与西方家庭的教育有着密切关系。从小学校和父母都会教导自己的学生或者孩子要报答社会,为社会做贡献才能实现自身真正的价值,每一个家庭都会让孩子参加许多社会义务劳动,做志愿者,让他们更好地了解社会,而从内心产生出一种强烈的社会责任感。

问题1:阅读上面选文,结合《家族》一章,对比中西方家族文化的差异,并解释下列社会现象产生的原因。

现象:中国人推崇“父母在,不远游” ,而西方孩子成年后“离巢而飞” ,与父母分离,更别说赡养父母、几代同堂了。

综上,不难看出,由于中西方历史文化、价值取向和教育体系的不同,所以家庭观念和家庭成员关系不同,并由此产生两种截然不同的家族文化。

(选自《浅谈中西方家族文化的特点及差异》 ,作者姚洪磊,有删改)

①中国乡土社会是差序格局,利用亲属伦常组合社群,家的性质是绵续性的事业社群,主轴是在父子之间。西洋家庭是团体性的社群,经营的事务主要是生育儿女,家庭中夫妇是主轴,子女是配角,他们长大了就会离开家庭团体。

②中国家族文化以血缘、亲情关系为主,家族总是将血缘、亲情放在极其重要的地位上。西方文化的特点是重视理性,并且崇尚自由主义和个人主义。孩子从小就被灌输独立自主的观念,西方家庭对于亲情、血缘关系看得并不是特别重。

③中国家族文化推崇爱家的价值观念,一切以孝为先,这也就意味着子女会认为父母的重要性要大于社会。西方社会推行公共的价值导向,学校和父母都会教导孩子要报答社会,为社会做贡献才能实现自身真正的价值。

拓展探究二:阅读下列选文,回答问题2。

选文一:

“十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书。十七为君妇,心中常苦悲。君既为府吏,守节情不移。贱妾留空房,相见常日稀。鸡鸣入机织,夜夜不得息。三日断五匹,大人故嫌迟。非为织作迟,君家妇难为!妾不堪驱使,徒留无所施。便可白公姥,及时相遣归。 ”

府吏得闻之,堂上启阿母: “儿已薄禄相,幸复得此妇,结发同枕席,黄泉共为友。共事二三年,始尔未为久,女行无偏斜,何意致不厚? ”

阿母谓府吏: “何乃太区区!此妇无礼节,举动自专由,吾意久怀忿,汝岂得自由!东家有贤女,自名秦罗敷,可怜体无比,阿母为汝求。便可速遣之,遣去慎莫留!”

(取材于《古诗为焦仲卿妻作》 )

选文二:

(爱姑) “自从我嫁过去,真是低头进,低头出,一礼不缺。他就是着了那滥婊子的迷,要赶我出去。我是三茶六礼定来的,花轿抬来的呵!那么容易吗?……我一定要给他们一个颜色看,就是打官司也不要紧。县里不行,还有府里呢……”

(慰老爷) “打官司打到府里,难道官府就不会问问七大人么?那时候是,‘公事公办’,那是……你简直……”

(爱姑) “那我就拼出一条命,大家家败人亡。 ”

“年纪青青。一个人总要和气些:‘和气生财’。对不对? ”

爱姑没想到原本帮着自己的七大人此时竟说出这样的话。爱姑觉得自己是完全孤立了;爹不说话,弟兄不敢来,慰老爷是原本帮他们的,七大人又不可靠,连尖下巴少爷也低声下气地像一个瘪臭虫,还打“顺风锣” 。但她在胡里胡涂的脑中,还仿佛决定要作一回最后的奋斗。

……

她打了一个寒噤,连忙住口,因为她看见七大人忽然两眼向上一翻,圆脸一仰,细长胡子围着的嘴里同时发出一种高大摇曳的声音来了。

“来——兮!”七大人说。

她觉得心脏一停,接着便突突地乱跳,似乎大势已去,局面都变了;仿佛失足掉在水里一般,但又知道这实在是自己错。

立刻进来一个蓝袍子黑背心的男人,对七大人站定,垂手挺腰,像一根木棍。

爱姑知道意外的事情就要到来。她这时才又知道七大人实在威严,先前都是自己的误解,所以太放肆,太粗卤了。她非常后悔,不由的自己说:

“我本来是专听七大人吩咐……”

(取材于《彷徨·离婚》 )

问题2:

《古诗为焦仲卿妻作》讲述了焦仲卿的母亲棒打鸳鸯的故事, 《离婚》讲述了爱姑反抗离婚最终失败的故事。

请结合《男女有别》章节内容,从社会层面分析刘兰芝和爱姑失败的原因。

(1)刘兰芝:

刘兰芝和焦仲卿的爱情,使传统家庭的“事业”受到冲击

费孝通认为浮士德式的两性恋爱,是一项探险,是不停止的追求。刘兰芝聪明能干、多才多艺、知书识礼,这使她有更多的情感和精神上的渴求, “贱妾留空房,相见常日稀”,她会为不能与丈夫每日相见而愁怨。焦仲卿也将她视为知音, “结发同枕席,黄泉共为友”。他们在情感上的相向而行,使以经济和生育为事业的传统家庭关系出现不稳定。“儿已薄禄相,幸复得此妇”,焦仲卿对爱情的心满意足,削弱了他在仕途上进取的雄心。刘兰芝对情感的渴求也使她不满于整日织布的家庭劳作。这一切自然不会为家庭秩序的维护者焦母所容。

不甘屈辱的刘兰芝提出遣归的要求,在“感情激动”之下,心疼妻子的焦仲卿替她在母亲面前申诉“女行无偏斜,何意致不厚”。在焦仲卿的心中,感情的天平偏向了妻子,这令本来母子相依、母命儿从的旧有家庭秩序受到了冲击。费孝通在本章论述了感情的激动会改变原有的社会关系,“如果要维持着固定的社会关系,就得避免感情的激动” 。因此,焦仲卿的行为只会坚定焦母对刘兰芝的态度。

刘兰芝和焦仲卿的爱情,更威胁到了旧有的家庭秩序

①

②

(2)爱姑:

费孝通认为乡土社会为求稳定,男女之间“只在行为上按着一定的规则经营分工合作的经济和生育事业,而不向对方希望心理上的契洽”。爱姑的愤愤不平,不是因为对婚姻中男女关系的不舍和眷恋,而是来自其无犯“七出之条”而居然被“出”的不平。她存在于夫家的价值仅仅是为“低头进,低头出,一礼不缺”的封建礼教家庭装点门面。因此,爱姑不顾“体面”的吵闹,使婚姻“事业”破产,自然会被夫家以离婚之名休掉。

爱姑婚姻的基础不是男女之间的感情,而是性别的社会分工

当爱姑感觉自己的人格被侵犯时,她的本能行动是“讨公道”,一级一级地讨上去,甚至放言“那我就拼出一条命,大家家败人亡”。正是这句话,让原本“帮她”的七大人也说出了“一个人总要和气些”这样的话。费孝通在本章讨论“感情”时提到,“动了火”的感情所具有的“动的势”和“紧张的状态”,从社会关系上来说是具有“破坏和创造作用的”。感情的激动会改变原有的关系,而这是求安稳的乡土社会所不能兼容的一种状态。因此,一旦稳定的秩序受到威胁,这样的感情必然会遭到绞杀,被迫离婚就成为必然的结果。

爱姑反抗离婚的激烈言行,威胁到了旧有的社会秩序

①

②

在小说《百合花》中,通讯员小战士与“我”同行,为何要与“我”保持“几丈远”的距离?关于这一点,原文解说道:“我晓得这一定又因为我是个女同志。”

请用《乡土中国·男女有别》的相关阐述并结合所读所学过的具体事例,对上述现象进行分析,200字左右。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读