12《拿来主义》课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 12《拿来主义》课件(共48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 79.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-18 20:20:27 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

必修上册第六单元

01

02

03

04

通过学习《拿来主义》揣摩鲁迅杂文犀利、幽默、诙谐的语言风格,提高语言鉴赏能力与写作水平。

了解本文的写作背景;了解杂文相关知识,厘清文章思路。

明确为什么要实行“拿来主义”,着重认识“送去主义”的实质和危害。梳理论述思路,学习本文在批判中立论的方法。

了解和学习鲁迅先生对待外国文化的正确态度与方法,发扬“拿来主义”精神,培养文化自信,弘扬民族文化和民族精神。

学习运用本文在批判中立论的方法和比喻论证的写作手法。

明确为什么要实行“拿来主义”,着重认识“送去主义”的实质和危害。

小组合作法,探究法,诵读法

2课时

第 一 课 时

一、情境导入

今天,就让我们一起走近鲁迅的《拿来主义》,听一听,那是个时代文人的呐喊。

当一个时代,被乌云所笼罩之时,心忧天下者,于殚精竭虑中,思索救亡图存的法门;于虎啸龙吟中,喊出时代的最强音。

曾用名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改豫才,浙江绍兴人,出身于封建官僚家庭。曾留学日本仙台医科大学,也就是现在的东北大学医学部(肄业)。

1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

鲁迅是著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

1.了解鲁迅

(1)生平

活动一:预习效果检测

二、学习活动

鲁迅

(1881年9月25日-1936年10月19日)

提示

了解杂文相关知识,厘清文章思路。

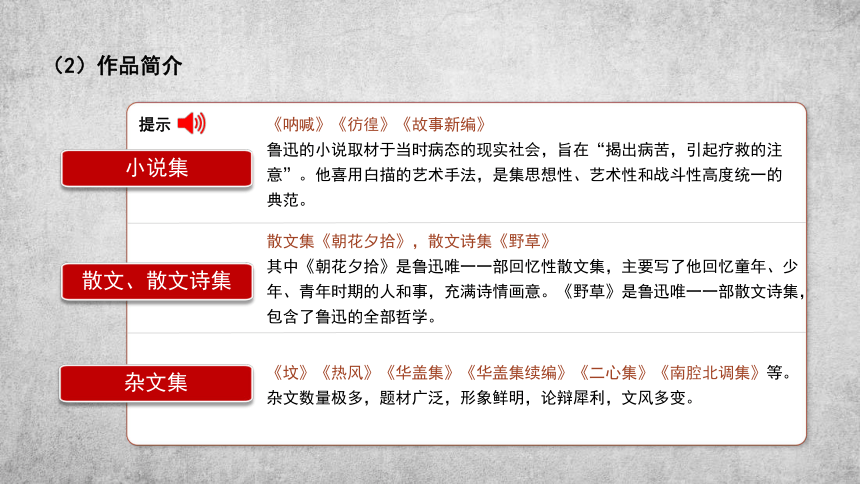

(2)作品简介

提示

小说集

散文、散文诗集

杂文集

《呐喊》《彷徨》《故事新编》

鲁迅的小说取材于当时病态的现实社会,旨在“揭出病苦,引起疗救的注意”。他喜用白描的艺术手法,是集思想性、艺术性和战斗性高度统一的典范。

散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》

其中《朝花夕拾》是鲁迅唯一一部回忆性散文集,主要写了他回忆童年、少年、青年时期的人和事,充满诗情画意。《野草》是鲁迅唯一一部散文诗集,包含了鲁迅的全部哲学。

《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续编》《二心集》《南腔北调集》等。杂文数量极多,题材广泛,形象鲜明,论辩犀利,文风多变。

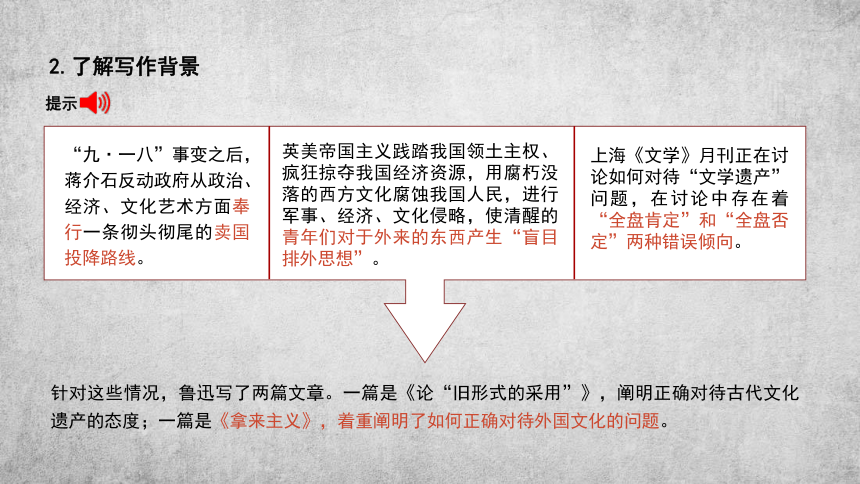

2.了解写作背景

针对这些情况,鲁迅写了两篇文章。一篇是《论“旧形式的采用”》,阐明正确对待古代文化遗产的态度;一篇是《拿来主义》,着重阐明了如何正确对待外国文化的问题。

提示

“九·一八”事变之后,蒋介石反动政府从政治、经济、文化艺术方面奉行一条彻头彻尾的卖国投降路线。

英美帝国主义践踏我国领土主权、疯狂掠夺我国经济资源,用腐朽没落的西方文化腐蚀我国人民,进行军事、经济、文化侵略,使清醒的青年们对于外来的东西产生“盲目排外思想”。

上海《文学》月刊正在讨论如何对待“文学遗产”问题,在讨论中存在着“全盘肯定”和“全盘否定”两种错误倾向。

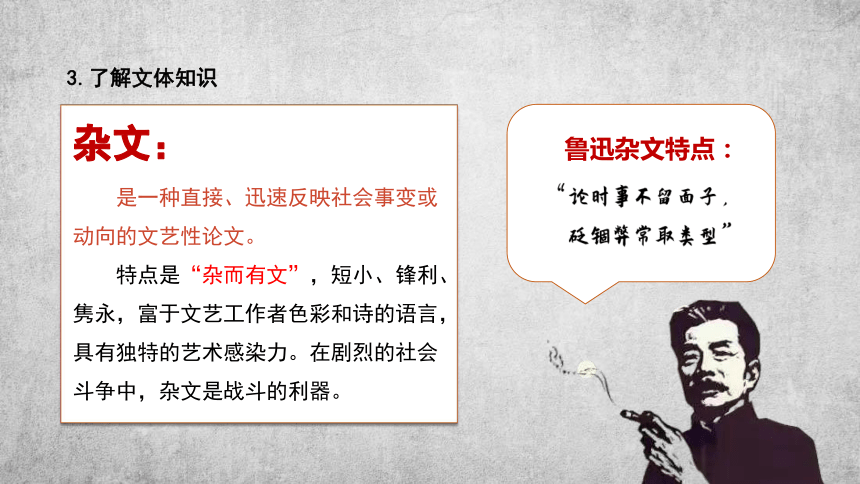

杂文:

是一种直接、迅速反映社会事变或动向的文艺性论文。

特点是“杂而有文”,短小、锋利、隽永,富于文艺工作者色彩和诗的语言,具有独特的艺术感染力。在剧烈的社会斗争中,杂文是战斗的利器。

3.了解文体知识

鲁迅杂文特点:

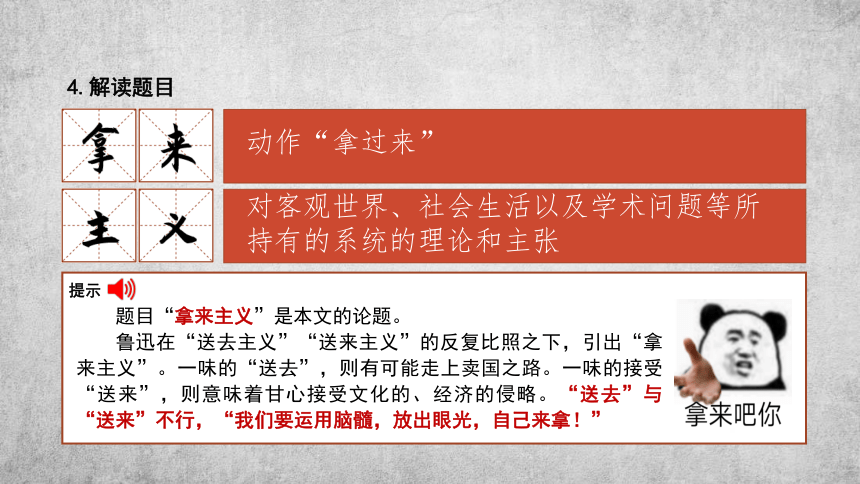

4.解读题目

动作“拿过来”

对客观世界、社会生活以及学术问题等所持有的系统的理论和主张

题目“拿来主义”是本文的论题。

鲁迅在“送去主义”“送来主义”的反复比照之下,引出“拿来主义”。一味的“送去”,则有可能走上卖国之路。一味的接受“送来”,则意味着甘心接受文化的、经济的侵略。“送去”与“送来”不行,“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”

提示

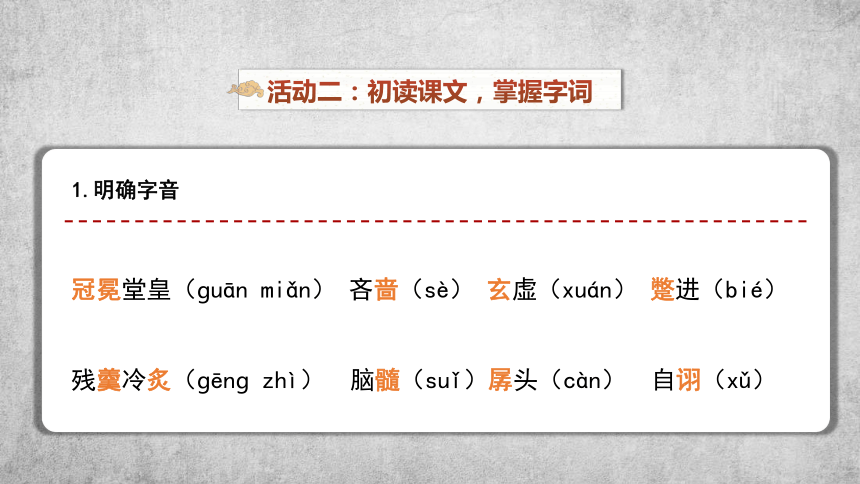

活动二:初读课文,掌握字词

1.明确字音

冠冕堂皇(guān miǎn) 吝啬(sè) 玄虚(xuán) 蹩进(bié)

残羹冷炙(gēng zhì) 脑髓(suǐ)孱头(càn) 自诩(xǔ)

自 诩: 自我夸耀。诩,夸耀。

孱 头: 懦弱无能的人。

博而不精: 学识广博而不精深。

礼尚往来: 礼节上讲究有来有往。尚,崇尚。

冠冕堂皇:形容表面上庄严或正大的样子。

残羹冷炙: 吃剩的饭菜,借指权贵的施舍。

2.积累词语,理解词义

①我只想________我们再吝啬一点,“送去”之外,还得“拿来”,是为“拿来主义”。

②那天,在“藏独”势力的________下,一群不法分子在拉萨市区的主要路段实施打砸抢烧。

鼓吹

鼓动

3.辨析近义词

(1)鼓吹·鼓动

鼓吹:主要指宣传提倡或吹嘘。它常用于描述一种宣传活动,侧重于通过言语或行为来提倡或宣传某种理念或事物。

鼓动:则指用语言、文字等激发人们的情绪,使他们行动起来。它更侧重于通过激发情绪来促使人们采取行动。

(2)冠冕堂皇·堂而皇之

冠冕堂皇:形容表面上庄严或正大的样子。常用来形容说话、做事表现出体面、有气派的样子。

堂而皇之:形容公开或不加掩饰;形容体面或气派大(含贬义)。常用来形容人的神情、仪表庄严,严肃;也可以形容建筑物雄伟高大。

①他是凭着一张伪造的出入证 ___________ 进来的。

②少说些 ___________ 的话,多做些实实在在的事情。

堂而皇之

冠冕堂皇

活动三:整体把握,划分结构

第一部分

(1-7)

揭露批判“送去主义”,树立自己的观点(提出“拿来主义”的观点)。

第二部分

(8-9)

阐明“拿来主义” 的具体内容。

第三部分

(10)

总结全文,指出实行“拿来主义”的条件和意义。

1.本文题为“拿来主义”,探讨的是什么问题?观点在哪里出现?

提示

探讨如何对待外来文化的问题。

主要观点在第七段提出,接着加

以论证。

活动四:细读文本,深入理解

闭关主义——(不送不拿), 丧权辱国

送去主义——(只送不拿),沦为乞丐

送来主义——(只受不拿),大受其害

2.作者要论述的是“拿来主义”,观点在行文中间才出现,这之前都写了什么?

了解杂文相关知识,厘清文章思路。

提示

在“拿来主义”之前,先谈到了“闭关主义”“送去主义”“送来主义”几种情况,几种情况都是作者所反对的。

在此基础上,鲁迅提出了“拿来主义”,主张有选择性地吸收外来文化中的有益成分,同时保留和发展自己的传统文化精髓。他认为应当以开放的态度面对世界,但不是无脑地全盘接受或拒绝一切,而是要有选择、有判断地“拿来”

“闭关主义”—— 给枪炮打破了大门,碰了一串钉子 ——

“送去主义”—— 子孙们只能讨一点残羹冷炙做奖赏 ——

“送来主义”—— 被“送来”的东西吓怕了 ,对洋货发生了恐怖 ——

封闭落后

亡国灭种

国将不国

3.什么是“送去主义”?一味奉行“送去主义”会产生什么严重后果及危害?

“送去主义”是由“闭关主义”演变而来的,表面上是所谓的“发扬国光”,实质上是媚外求荣、欺世惑众的卖国主义。

作者以“尼采自诩他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得”作类比。“尼采究竟不是太阳,他发了疯”;中国不仅“丰富”,还要“大度”,“只是送出去”,同样是愚蠢可笑的。

作者针对有人说“掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用”,做出反驳说“几百年之后”,我们的子孙“当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏”。其中“磕头”“讨”“残羹冷炙”“奖赏”等词语,形象、深刻地写出了“送”的结果是我们的子孙后代无法立足于世界民族之林,必将导致亡国灭种的悲剧。

4.第7段的“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”怎么理解?

“运用脑髓”

“放出眼光”

“自己来拿”

要用智慧独立思考,独立判断,独立选择;

指要眼光开阔,思想深刻,见解独到;

指我们要主观能动,积极主动,掌握主权。

5.作者为什么要提倡“拿来主义”?

(1)第1、2段讲述了“送去主义”是一种“有往而无来”的行径,它与“礼尚往来”的交往原则不符。

(2)第3、4段讲述了“送去主义”必然造成严重后果,按照历史的发展,长此下去,必然让我们的子孙沦为乞丐,让我们的民族亡国灭种,让我们的人民更加陷于被侵略、受奴役的悲惨境地。

(3)第6段揭示了“送来”的危害性。一味地听凭“送来”,必然招致帝国主义的进一步侵略,“鸦片”“香粉”等已经充斥我们的市场,使中国更加殖民地化。

6.小组合作探究:“闭关主义”“送去主义”“送来主义”“拿来主义”各有什么特点?作者对他们什么态度?再读课文,整合信息,绘制表格,区别特点,小组间同学互助、补充。

闭关主义 送去主义 送来主义 拿来主义

特点 自己不去(不送) 别人也不许来(不拿) 先送——还有——还要送(只送不拿) 磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏 运用脑髓,放出眼光,自己来拿

实质 惧外、排外 (锁国) 崇洋、媚外 (卖国) 侵略、掠夺 (害国) 独立选择

主动拿取

(爱国)

态度 反对 反对 反对 提倡

提示

7.结合全文,回答对待历史文化遗产和外来文化的正确态度是什么

①取其精华,去其糟粕。

精华:事物最好的部分。糟粕:喻指事物中坏的、无用的部分。吸取历史文化遗产中最好的部分,舍弃其中坏的、无用的部分。

②辨证看待,批判继承。

对外来文化既不能全盘肯定,也不能全盘否定,要具体问题具体分析,学会取舍,学会扬弃。

③推陈出新,古为今用。

在去掉历史文化遗产中的糟粕,取其精华的基础上,使它向新的方向发展。用优秀的文化遗产和外来文化,推动当前社会向前发展。

本文批判了国民党反动派的卖国主义政策和一些人对待文化遗产的错误态度,阐明了批判继承文化遗产的基本原理和方法,指出了正确的继承和借鉴乃是建设民族新文化的必不可少的条件。

小结

BY YUSHEN

鲁迅先生的“拿来主义”思想意义深远,对我们学习、工作、生活都有指导作用。

请运用“拿来主义”的观点,就“网络对中学生的成长有益(害)”这一问题,谈谈你的看法(300字左右)。

作业

第 二 课 时

BY YUSHEN

一、情境导入

杂文是鲁迅通过终其一生的写作所独创的一个现代散文的新文体,对中国现代的思想家和文学家鲁迅来说,可以说是一个身份性标志。

鲁迅的杂文以其对中国现代国民的文化心理,行为准则,价值取向,以及民性,民情,民俗,民魂的真实、生动而深刻的描绘,成为一部活的现代中国人的“人史”。

鲁迅的杂文有哪些艺术性呢?这节课我们继续学习鲁迅先生的《拿来主义》,体会本文的论证特点和语言风格。

二、学习活动

类比论证 对象 自诩 做法 结果

尼采 太阳 光热无穷 只是给与 不想获得 发疯而死

送去主义 地大物博 煤矿丰富 只想送去 不想拿来 中国永远

贫穷落后

1.本文在讲述“送去主义”的坏处时,运用了什么论证方法?请结合原文填表。

(一)归纳总结本文的论证方法

活动一:探究论证方法

对比论证 闭关主义 送去主义 拿来主义

特点 不送不拿 只送不拿 送去之外

还得拿来

实质 惧外 排外 媚外 卖国 爱国

和平交往

利弊 丧权辱国、 割地赔款、 导致送去主义 文化堕落 主权丧尽 贻害子孙 人自成为新人,

文艺自成为新文艺

2.本文在讲述三个“主义”的比较时,运用了什么论证方法?请结合原文填表。

3.本文在讲述为什么要实行拿来主义时,运用了什么论证方法?请结合原文填表。

因果论证 因为 只是送去,有往无来 有悖于交往原则

只是送去,必沦为乞丐 要正视历史逻辑

听凭“送来”大受其祸害 应重视现实教训

所以 我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿 4.阅读第八段,思考:作者使用了什么论证方法?按照课文内容,填写表格。

提示

大宅子 外国文化整体

类型(喻体) 想法 行动 实质(本体)

孱头 怕给染污 徘徊不敢走进门 拒绝继承(逃避主义)

昏蛋 保存清白 放火烧光 盲目排斥(虚无主义)

废物 羡慕 欣欣然蹩进 全盘接受(投降主义)

论证方法:比喻论证 5.阅读第九段,思考“拿来主义”者是怎样对待文化遗产的?作者使用了什么论证方法?(按照课文内容进行分析,填写表格)

提示

(1)“拿来主义”者:“占有,挑选”。先占有——后挑选。占有是为了挑选。占有重要,挑选更重要。

(2)运用了比喻论证:

喻体事物 态度 本体事物 态度

鱼翅 吃掉 文化遗产中的精华部分 吸收(使用)

鸦片 送药房供治病 精华和糟粕并存的部分 批判地吸收(使用)

烟枪烟灯 毁掉大部分 文化遗产中的旧形式 作为史料反面教材(存放)

姨太太 各自走散 纯粹的糟粕 坚决摒弃(毁灭)

对于批判继承这样的重大问题,如果摆开阵势铺开来谈,在篇幅短小的杂文中几乎是不可能谈好的。但作者通过比喻来谈,化抽象为具体,化艰深为浅显,化枯燥为生动,使读者一读就懂,为之折服。

在本文中,不仅整个比喻(“大宅子”)是贴切的,而且每一局部的比喻也是贴切的。用“孱头”“昏蛋”“废物”来批判三种对待文化遗产的错误观点和态度;用“鱼翅”“鸦片”“烟灯和烟枪”来比作文化遗产中的三个组成部分;用“占有”“挑选”“创新”来说明批判继承文化遗产的三个步骤,都十分贴切,丝丝入扣。

6.归纳总结,本文都有哪些论证方法?

同类事物相比较,如:“送去主义”的坏处。

类比论证

有相似点的事物打比方,如:对待外来文化的态度。

比喻论证

性质相反事物作比较,如:三个“主义”的比较。

对比论证

通过提示原因来论证结果,如:为什么要实行拿来主义。

因果论证

提示

了解杂文相关知识,厘清文章思路。

比喻论证,能化深奥为浅显,化抽象为具体,启发人们丰富的联想,使论证效果倍增。比喻论证的本体、喻体双方只是存在关系、道理方面的相似性,两者缺乏本质上的内在联系,因此比喻论证往往是带有缺陷的。要深刻地论证观点,必须在逻辑推论的引领之下,把比喻论证和例证、引证、对比论证等结合起来使用,才能发挥出应有作用。

提示

知识链接

小组合作探究:《拿来主义》与《劝学》都使用了比喻论证,虽然同为比喻论证,但有很大不同,试分析之。

提示

《拿来主义》

《拿来主义》中的比喻论证是创设一组形成有机关联的喻体,精密安排。

《劝学》中也大量使用比喻论证,但基本点都是单点设喻,喻体之间横向铺排或纵深演绎,比较简单。

《劝学》

(二)对比阅读

在《拿来主义》中,鲁迅先生在批驳当时国内各种错误的态度之后,提出了“拿来主义”,在行文过程中也相应运用了“先破后立”的论说结构,结合文章内容,填写表格。

活动二:分析“先破后立”结构

破 清政府 闭关主义 分析:闭关保守 国民党政府 送去主义 分析:和清一脉相承 帝国主义 送来 分析:居心不良 (未来的)子孙 磕头 分析:一无所有 清醒的青年 恐怖,吓怕了 分析:盲目恐惧 立 “大宅子” 错误做法 彻底反对 孱头

昏蛋

全盘接受 废物

正确做法 好的文化 鱼翅、鸦片

无用文化 烟枪和烟灯

腐朽文化 姨太太

实际上是先破后立,破中有立,在历数“送去主义”的不足取之后,再提出“拿来主义”,就显得顺理成章。对“闭关主义”“送去主义”的批判就成了阐述“拿来主义”的铺垫。而且,“闭关主义”“送去主义”是“拿来主义”的对立面,正好与“拿来主义”形成鲜明对照。

文章标题是“拿来主义”,但一开头却提出“闭关主义”,接着大谈“送去主义”,好像是绕了弯子。

BY YUSHEN

1.鲁迅的杂文嘻笑怒骂自成一体,既富于形象性又富于情感性,语言具有强大的战斗力、杀伤力。此外,用词精当,表现力强。结合本文具体内容,尝试分析。

示例

1

“近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终‘不知后事如何’。”

分析:在调侃中暗示反动当局借展览之名,行盗卖之实。

活动三:赏析语言

BY YUSHEN

4

“活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。”

分析:“进步”是反语,实为后退。讽刺反动当局送尽卖尽的悲哀。

3

“听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进‘象征主义’,此后是顺便到欧洲传道。”

分析:用“催进”“传道”讽刺“送去主义”的断送遗产和恬不知耻。

2

“几位‘大师’们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作‘发扬国光’。”

分析:讽刺,反语。捧:表示郑重,勾画出了反动政府媚外的丑态;挂:几张画却郑重的挂过去,显得寒碜又可怜。

5

6

“能够只是送出去,也不算是坏事,一者见得丰富,二者见得大度。”

分析:反语,体现反动政府实际上并不丰富也无力大度,深含蔑视、嘲讽之意。

“不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。”

分析:“欣欣然”写出得意忘形,沾沾自喜之态。“蹩”字决不能换成“走”和“踱”,“走”字外延过大,适用范围过宽,缺乏形象感;“踱”字过于从容不迫,闲适自得,与“废物”的情感氛围不合;“蹩”是走路不稳的样子,形象地描绘出“废物”的病弱相和见了鸦片之后的情急相、贪谗相,可憎又可怜。

提示

2.《拿来主义》妙语连篇,让人忍俊不禁,回味无穷。结合文本具体分析,本篇有什么特点?

犀利指能够用一句话,甚至一个词语深刻地揭示事物的现象或本质。例如“这种奖赏,不要误解为'抛来’的东西,这是'抛给’的”,一个“给”字点出了帝国主义的险恶用心。“其实,这正是因为那是'送来’的,而不是'拿来’的缘故”一句话就把“送来”和“拿来”的区别点明了。犀利的语言多用于揭露敌人罪行,鞭笞丑恶,也用于一般的剖析事理、揭示矛盾。如文章的最后一段,只有五句话,82个字,但集中回答了五个问题,论因果、做选择、做判断,都切中肯綮、无可移易。每一句话都是语言精确、犀利的典范。

反语讽刺,犀利深刻。

幽默是敏锐、机智和含蓄、委婉的结合物,在论辩类文章中能显示出从容不迫、游刃有余的风度。最典型的例子是第9段中那些精当而风趣的比喻。作者对于如何占有,怎样挑选,早已深思熟虑,胸有成竹。题目虽大,道理虽深,却能以小喻大,深入浅出。既令人信服,也使人受到感染,这就是幽默的力量。鲁迅的幽默和风趣,正如唐弢在《琐忆》中所说:“他揭开了矛盾,把我们的思想引导到事物内蕴的深度,暗示了他的非凡的观察力。

诙谐幽默,生动风趣

在本文中,不仅整个比喻(“大宅子”)是贴切的,而且局部的比喻也是贴切的。如用“孱头”“昏蛋”“废物来批判三种对待文化遗产的错误态度;用“鱼翅”“鸦片”“烟枪和烟灯”及“姨太太”来比喻文化遗产中的组成部分;用“占有”“挑选”和创新来说明继承文化遗产的三种方法:这些都十分贴切,丝丝入扣。

比喻贴切,形象易懂

思考1:鲁迅在他所处的时代是极力否定、批判“送去主义”的,那么在“走出去,引进来”的今天,我们是否也应否决“送去主义”呢 我们给世界送去了什么 有没有必要送出去

(1)不能否决“送去主义”。

(2)我们给世界送去了:孔子的学说传到西方;中国的武术走向世界;中国的茶文化走向世界;中国的象棋、旅游商品、国宝级动物熊猫(《功夫熊猫》)走向世界;中国的海军走向了世界(护航索马里)。

(3)有必要送出去。促进文化的交流,向全世界宣扬中国文化和思想。中国的商品走向了世界,外国人依赖于中国的产品,比如我们经常会看到的“Made in china”。它使我们的祖国越来越富有、强大,也在向全世界表达我们经济的发展和“仁爱”的思想。当然,我们送出去的目的更多是为了“拿来”,拿来外国的先进技术和经验,促进我国的发展。

活动四:拓展探究

(1)对待洋节:不拒绝,不崇尚。了解洋节背后的文化内涵,探究洋节受青睐的原因以及对于振兴传统节日的可借鉴之处,接纳而不代替传统节日。

(2)对待传统节日:我们首先应“拿来”,然后“挑选”“区别”,在继承的前提下有所创新。

认识并理解传统节日的精神与文化内涵以及它对弘扬民族文化、振奋民族精神的意义,意识到传统节日淡化的根源在于我们对自己的节日缺乏真正的“热爱之情”,认识到与传统节日相伴的民俗如踩高跷、耍龙灯、舞狮子、荡秋千、划龙舟、放风筝等,既有益于身心健康,同时也有与当代社会生活不相适应之处。

思考2:我们应如何面对洋节入侵与传统节日的不断淡化

小结

本文论述了对于外国文化的观点和态度。“拿来主义”是必要的,但是不能作为一个国家文化实力发展的永恒理念。我们必须知道,“拿来”的最终目的是创新,是使本国文化更加优秀。拿来主义是一种面对文化遗产时不卑不亢的态度,批判继承、为我所用的原则。

当今世界,互联网使得各国文化交流更加频繁,如何在“拿来”的基础上更好地创新出具有中国特色的优秀文化,如何使中国的传统文化焕发活力、接轨世界,这是值得我们思考的问题。

BY YUSHEN

阅读下面材料,根据要求写作

现在的语文教材中有很多文言文,学生需要花费大量的时间去理解、背诵,而且语文、历史等学科考试中也有理解文言文的相关试题。有些学生对此颇有微词,有的说:“文言文是古代的东西,我们生活在现代社会,平时交际根本用不着,学它干什么 删掉多好!”有的说:“现代精品佳作不计其数,这些就足够我们学了,何必学文言文 ”有的说:“一个世纪之前,陈独秀《新青年》就已经倡导白话,反对文言了,为什么我们还要学习 ”

这些看法得到了一些人的赞同,但显然它们是较为偏颇的。请你针对以上看法写一篇驳论文题纲,阐述你对学习文言文的看法。300字左右。

作业

必修上册第六单元

01

02

03

04

通过学习《拿来主义》揣摩鲁迅杂文犀利、幽默、诙谐的语言风格,提高语言鉴赏能力与写作水平。

了解本文的写作背景;了解杂文相关知识,厘清文章思路。

明确为什么要实行“拿来主义”,着重认识“送去主义”的实质和危害。梳理论述思路,学习本文在批判中立论的方法。

了解和学习鲁迅先生对待外国文化的正确态度与方法,发扬“拿来主义”精神,培养文化自信,弘扬民族文化和民族精神。

学习运用本文在批判中立论的方法和比喻论证的写作手法。

明确为什么要实行“拿来主义”,着重认识“送去主义”的实质和危害。

小组合作法,探究法,诵读法

2课时

第 一 课 时

一、情境导入

今天,就让我们一起走近鲁迅的《拿来主义》,听一听,那是个时代文人的呐喊。

当一个时代,被乌云所笼罩之时,心忧天下者,于殚精竭虑中,思索救亡图存的法门;于虎啸龙吟中,喊出时代的最强音。

曾用名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改豫才,浙江绍兴人,出身于封建官僚家庭。曾留学日本仙台医科大学,也就是现在的东北大学医学部(肄业)。

1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

鲁迅是著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

1.了解鲁迅

(1)生平

活动一:预习效果检测

二、学习活动

鲁迅

(1881年9月25日-1936年10月19日)

提示

了解杂文相关知识,厘清文章思路。

(2)作品简介

提示

小说集

散文、散文诗集

杂文集

《呐喊》《彷徨》《故事新编》

鲁迅的小说取材于当时病态的现实社会,旨在“揭出病苦,引起疗救的注意”。他喜用白描的艺术手法,是集思想性、艺术性和战斗性高度统一的典范。

散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》

其中《朝花夕拾》是鲁迅唯一一部回忆性散文集,主要写了他回忆童年、少年、青年时期的人和事,充满诗情画意。《野草》是鲁迅唯一一部散文诗集,包含了鲁迅的全部哲学。

《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续编》《二心集》《南腔北调集》等。杂文数量极多,题材广泛,形象鲜明,论辩犀利,文风多变。

2.了解写作背景

针对这些情况,鲁迅写了两篇文章。一篇是《论“旧形式的采用”》,阐明正确对待古代文化遗产的态度;一篇是《拿来主义》,着重阐明了如何正确对待外国文化的问题。

提示

“九·一八”事变之后,蒋介石反动政府从政治、经济、文化艺术方面奉行一条彻头彻尾的卖国投降路线。

英美帝国主义践踏我国领土主权、疯狂掠夺我国经济资源,用腐朽没落的西方文化腐蚀我国人民,进行军事、经济、文化侵略,使清醒的青年们对于外来的东西产生“盲目排外思想”。

上海《文学》月刊正在讨论如何对待“文学遗产”问题,在讨论中存在着“全盘肯定”和“全盘否定”两种错误倾向。

杂文:

是一种直接、迅速反映社会事变或动向的文艺性论文。

特点是“杂而有文”,短小、锋利、隽永,富于文艺工作者色彩和诗的语言,具有独特的艺术感染力。在剧烈的社会斗争中,杂文是战斗的利器。

3.了解文体知识

鲁迅杂文特点:

4.解读题目

动作“拿过来”

对客观世界、社会生活以及学术问题等所持有的系统的理论和主张

题目“拿来主义”是本文的论题。

鲁迅在“送去主义”“送来主义”的反复比照之下,引出“拿来主义”。一味的“送去”,则有可能走上卖国之路。一味的接受“送来”,则意味着甘心接受文化的、经济的侵略。“送去”与“送来”不行,“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”

提示

活动二:初读课文,掌握字词

1.明确字音

冠冕堂皇(guān miǎn) 吝啬(sè) 玄虚(xuán) 蹩进(bié)

残羹冷炙(gēng zhì) 脑髓(suǐ)孱头(càn) 自诩(xǔ)

自 诩: 自我夸耀。诩,夸耀。

孱 头: 懦弱无能的人。

博而不精: 学识广博而不精深。

礼尚往来: 礼节上讲究有来有往。尚,崇尚。

冠冕堂皇:形容表面上庄严或正大的样子。

残羹冷炙: 吃剩的饭菜,借指权贵的施舍。

2.积累词语,理解词义

①我只想________我们再吝啬一点,“送去”之外,还得“拿来”,是为“拿来主义”。

②那天,在“藏独”势力的________下,一群不法分子在拉萨市区的主要路段实施打砸抢烧。

鼓吹

鼓动

3.辨析近义词

(1)鼓吹·鼓动

鼓吹:主要指宣传提倡或吹嘘。它常用于描述一种宣传活动,侧重于通过言语或行为来提倡或宣传某种理念或事物。

鼓动:则指用语言、文字等激发人们的情绪,使他们行动起来。它更侧重于通过激发情绪来促使人们采取行动。

(2)冠冕堂皇·堂而皇之

冠冕堂皇:形容表面上庄严或正大的样子。常用来形容说话、做事表现出体面、有气派的样子。

堂而皇之:形容公开或不加掩饰;形容体面或气派大(含贬义)。常用来形容人的神情、仪表庄严,严肃;也可以形容建筑物雄伟高大。

①他是凭着一张伪造的出入证 ___________ 进来的。

②少说些 ___________ 的话,多做些实实在在的事情。

堂而皇之

冠冕堂皇

活动三:整体把握,划分结构

第一部分

(1-7)

揭露批判“送去主义”,树立自己的观点(提出“拿来主义”的观点)。

第二部分

(8-9)

阐明“拿来主义” 的具体内容。

第三部分

(10)

总结全文,指出实行“拿来主义”的条件和意义。

1.本文题为“拿来主义”,探讨的是什么问题?观点在哪里出现?

提示

探讨如何对待外来文化的问题。

主要观点在第七段提出,接着加

以论证。

活动四:细读文本,深入理解

闭关主义——(不送不拿), 丧权辱国

送去主义——(只送不拿),沦为乞丐

送来主义——(只受不拿),大受其害

2.作者要论述的是“拿来主义”,观点在行文中间才出现,这之前都写了什么?

了解杂文相关知识,厘清文章思路。

提示

在“拿来主义”之前,先谈到了“闭关主义”“送去主义”“送来主义”几种情况,几种情况都是作者所反对的。

在此基础上,鲁迅提出了“拿来主义”,主张有选择性地吸收外来文化中的有益成分,同时保留和发展自己的传统文化精髓。他认为应当以开放的态度面对世界,但不是无脑地全盘接受或拒绝一切,而是要有选择、有判断地“拿来”

“闭关主义”—— 给枪炮打破了大门,碰了一串钉子 ——

“送去主义”—— 子孙们只能讨一点残羹冷炙做奖赏 ——

“送来主义”—— 被“送来”的东西吓怕了 ,对洋货发生了恐怖 ——

封闭落后

亡国灭种

国将不国

3.什么是“送去主义”?一味奉行“送去主义”会产生什么严重后果及危害?

“送去主义”是由“闭关主义”演变而来的,表面上是所谓的“发扬国光”,实质上是媚外求荣、欺世惑众的卖国主义。

作者以“尼采自诩他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得”作类比。“尼采究竟不是太阳,他发了疯”;中国不仅“丰富”,还要“大度”,“只是送出去”,同样是愚蠢可笑的。

作者针对有人说“掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用”,做出反驳说“几百年之后”,我们的子孙“当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏”。其中“磕头”“讨”“残羹冷炙”“奖赏”等词语,形象、深刻地写出了“送”的结果是我们的子孙后代无法立足于世界民族之林,必将导致亡国灭种的悲剧。

4.第7段的“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”怎么理解?

“运用脑髓”

“放出眼光”

“自己来拿”

要用智慧独立思考,独立判断,独立选择;

指要眼光开阔,思想深刻,见解独到;

指我们要主观能动,积极主动,掌握主权。

5.作者为什么要提倡“拿来主义”?

(1)第1、2段讲述了“送去主义”是一种“有往而无来”的行径,它与“礼尚往来”的交往原则不符。

(2)第3、4段讲述了“送去主义”必然造成严重后果,按照历史的发展,长此下去,必然让我们的子孙沦为乞丐,让我们的民族亡国灭种,让我们的人民更加陷于被侵略、受奴役的悲惨境地。

(3)第6段揭示了“送来”的危害性。一味地听凭“送来”,必然招致帝国主义的进一步侵略,“鸦片”“香粉”等已经充斥我们的市场,使中国更加殖民地化。

6.小组合作探究:“闭关主义”“送去主义”“送来主义”“拿来主义”各有什么特点?作者对他们什么态度?再读课文,整合信息,绘制表格,区别特点,小组间同学互助、补充。

闭关主义 送去主义 送来主义 拿来主义

特点 自己不去(不送) 别人也不许来(不拿) 先送——还有——还要送(只送不拿) 磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏 运用脑髓,放出眼光,自己来拿

实质 惧外、排外 (锁国) 崇洋、媚外 (卖国) 侵略、掠夺 (害国) 独立选择

主动拿取

(爱国)

态度 反对 反对 反对 提倡

提示

7.结合全文,回答对待历史文化遗产和外来文化的正确态度是什么

①取其精华,去其糟粕。

精华:事物最好的部分。糟粕:喻指事物中坏的、无用的部分。吸取历史文化遗产中最好的部分,舍弃其中坏的、无用的部分。

②辨证看待,批判继承。

对外来文化既不能全盘肯定,也不能全盘否定,要具体问题具体分析,学会取舍,学会扬弃。

③推陈出新,古为今用。

在去掉历史文化遗产中的糟粕,取其精华的基础上,使它向新的方向发展。用优秀的文化遗产和外来文化,推动当前社会向前发展。

本文批判了国民党反动派的卖国主义政策和一些人对待文化遗产的错误态度,阐明了批判继承文化遗产的基本原理和方法,指出了正确的继承和借鉴乃是建设民族新文化的必不可少的条件。

小结

BY YUSHEN

鲁迅先生的“拿来主义”思想意义深远,对我们学习、工作、生活都有指导作用。

请运用“拿来主义”的观点,就“网络对中学生的成长有益(害)”这一问题,谈谈你的看法(300字左右)。

作业

第 二 课 时

BY YUSHEN

一、情境导入

杂文是鲁迅通过终其一生的写作所独创的一个现代散文的新文体,对中国现代的思想家和文学家鲁迅来说,可以说是一个身份性标志。

鲁迅的杂文以其对中国现代国民的文化心理,行为准则,价值取向,以及民性,民情,民俗,民魂的真实、生动而深刻的描绘,成为一部活的现代中国人的“人史”。

鲁迅的杂文有哪些艺术性呢?这节课我们继续学习鲁迅先生的《拿来主义》,体会本文的论证特点和语言风格。

二、学习活动

类比论证 对象 自诩 做法 结果

尼采 太阳 光热无穷 只是给与 不想获得 发疯而死

送去主义 地大物博 煤矿丰富 只想送去 不想拿来 中国永远

贫穷落后

1.本文在讲述“送去主义”的坏处时,运用了什么论证方法?请结合原文填表。

(一)归纳总结本文的论证方法

活动一:探究论证方法

对比论证 闭关主义 送去主义 拿来主义

特点 不送不拿 只送不拿 送去之外

还得拿来

实质 惧外 排外 媚外 卖国 爱国

和平交往

利弊 丧权辱国、 割地赔款、 导致送去主义 文化堕落 主权丧尽 贻害子孙 人自成为新人,

文艺自成为新文艺

2.本文在讲述三个“主义”的比较时,运用了什么论证方法?请结合原文填表。

3.本文在讲述为什么要实行拿来主义时,运用了什么论证方法?请结合原文填表。

因果论证 因为 只是送去,有往无来 有悖于交往原则

只是送去,必沦为乞丐 要正视历史逻辑

听凭“送来”大受其祸害 应重视现实教训

所以 我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿 4.阅读第八段,思考:作者使用了什么论证方法?按照课文内容,填写表格。

提示

大宅子 外国文化整体

类型(喻体) 想法 行动 实质(本体)

孱头 怕给染污 徘徊不敢走进门 拒绝继承(逃避主义)

昏蛋 保存清白 放火烧光 盲目排斥(虚无主义)

废物 羡慕 欣欣然蹩进 全盘接受(投降主义)

论证方法:比喻论证 5.阅读第九段,思考“拿来主义”者是怎样对待文化遗产的?作者使用了什么论证方法?(按照课文内容进行分析,填写表格)

提示

(1)“拿来主义”者:“占有,挑选”。先占有——后挑选。占有是为了挑选。占有重要,挑选更重要。

(2)运用了比喻论证:

喻体事物 态度 本体事物 态度

鱼翅 吃掉 文化遗产中的精华部分 吸收(使用)

鸦片 送药房供治病 精华和糟粕并存的部分 批判地吸收(使用)

烟枪烟灯 毁掉大部分 文化遗产中的旧形式 作为史料反面教材(存放)

姨太太 各自走散 纯粹的糟粕 坚决摒弃(毁灭)

对于批判继承这样的重大问题,如果摆开阵势铺开来谈,在篇幅短小的杂文中几乎是不可能谈好的。但作者通过比喻来谈,化抽象为具体,化艰深为浅显,化枯燥为生动,使读者一读就懂,为之折服。

在本文中,不仅整个比喻(“大宅子”)是贴切的,而且每一局部的比喻也是贴切的。用“孱头”“昏蛋”“废物”来批判三种对待文化遗产的错误观点和态度;用“鱼翅”“鸦片”“烟灯和烟枪”来比作文化遗产中的三个组成部分;用“占有”“挑选”“创新”来说明批判继承文化遗产的三个步骤,都十分贴切,丝丝入扣。

6.归纳总结,本文都有哪些论证方法?

同类事物相比较,如:“送去主义”的坏处。

类比论证

有相似点的事物打比方,如:对待外来文化的态度。

比喻论证

性质相反事物作比较,如:三个“主义”的比较。

对比论证

通过提示原因来论证结果,如:为什么要实行拿来主义。

因果论证

提示

了解杂文相关知识,厘清文章思路。

比喻论证,能化深奥为浅显,化抽象为具体,启发人们丰富的联想,使论证效果倍增。比喻论证的本体、喻体双方只是存在关系、道理方面的相似性,两者缺乏本质上的内在联系,因此比喻论证往往是带有缺陷的。要深刻地论证观点,必须在逻辑推论的引领之下,把比喻论证和例证、引证、对比论证等结合起来使用,才能发挥出应有作用。

提示

知识链接

小组合作探究:《拿来主义》与《劝学》都使用了比喻论证,虽然同为比喻论证,但有很大不同,试分析之。

提示

《拿来主义》

《拿来主义》中的比喻论证是创设一组形成有机关联的喻体,精密安排。

《劝学》中也大量使用比喻论证,但基本点都是单点设喻,喻体之间横向铺排或纵深演绎,比较简单。

《劝学》

(二)对比阅读

在《拿来主义》中,鲁迅先生在批驳当时国内各种错误的态度之后,提出了“拿来主义”,在行文过程中也相应运用了“先破后立”的论说结构,结合文章内容,填写表格。

活动二:分析“先破后立”结构

破 清政府 闭关主义 分析:闭关保守 国民党政府 送去主义 分析:和清一脉相承 帝国主义 送来 分析:居心不良 (未来的)子孙 磕头 分析:一无所有 清醒的青年 恐怖,吓怕了 分析:盲目恐惧 立 “大宅子” 错误做法 彻底反对 孱头

昏蛋

全盘接受 废物

正确做法 好的文化 鱼翅、鸦片

无用文化 烟枪和烟灯

腐朽文化 姨太太

实际上是先破后立,破中有立,在历数“送去主义”的不足取之后,再提出“拿来主义”,就显得顺理成章。对“闭关主义”“送去主义”的批判就成了阐述“拿来主义”的铺垫。而且,“闭关主义”“送去主义”是“拿来主义”的对立面,正好与“拿来主义”形成鲜明对照。

文章标题是“拿来主义”,但一开头却提出“闭关主义”,接着大谈“送去主义”,好像是绕了弯子。

BY YUSHEN

1.鲁迅的杂文嘻笑怒骂自成一体,既富于形象性又富于情感性,语言具有强大的战斗力、杀伤力。此外,用词精当,表现力强。结合本文具体内容,尝试分析。

示例

1

“近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终‘不知后事如何’。”

分析:在调侃中暗示反动当局借展览之名,行盗卖之实。

活动三:赏析语言

BY YUSHEN

4

“活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。”

分析:“进步”是反语,实为后退。讽刺反动当局送尽卖尽的悲哀。

3

“听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进‘象征主义’,此后是顺便到欧洲传道。”

分析:用“催进”“传道”讽刺“送去主义”的断送遗产和恬不知耻。

2

“几位‘大师’们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作‘发扬国光’。”

分析:讽刺,反语。捧:表示郑重,勾画出了反动政府媚外的丑态;挂:几张画却郑重的挂过去,显得寒碜又可怜。

5

6

“能够只是送出去,也不算是坏事,一者见得丰富,二者见得大度。”

分析:反语,体现反动政府实际上并不丰富也无力大度,深含蔑视、嘲讽之意。

“不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。”

分析:“欣欣然”写出得意忘形,沾沾自喜之态。“蹩”字决不能换成“走”和“踱”,“走”字外延过大,适用范围过宽,缺乏形象感;“踱”字过于从容不迫,闲适自得,与“废物”的情感氛围不合;“蹩”是走路不稳的样子,形象地描绘出“废物”的病弱相和见了鸦片之后的情急相、贪谗相,可憎又可怜。

提示

2.《拿来主义》妙语连篇,让人忍俊不禁,回味无穷。结合文本具体分析,本篇有什么特点?

犀利指能够用一句话,甚至一个词语深刻地揭示事物的现象或本质。例如“这种奖赏,不要误解为'抛来’的东西,这是'抛给’的”,一个“给”字点出了帝国主义的险恶用心。“其实,这正是因为那是'送来’的,而不是'拿来’的缘故”一句话就把“送来”和“拿来”的区别点明了。犀利的语言多用于揭露敌人罪行,鞭笞丑恶,也用于一般的剖析事理、揭示矛盾。如文章的最后一段,只有五句话,82个字,但集中回答了五个问题,论因果、做选择、做判断,都切中肯綮、无可移易。每一句话都是语言精确、犀利的典范。

反语讽刺,犀利深刻。

幽默是敏锐、机智和含蓄、委婉的结合物,在论辩类文章中能显示出从容不迫、游刃有余的风度。最典型的例子是第9段中那些精当而风趣的比喻。作者对于如何占有,怎样挑选,早已深思熟虑,胸有成竹。题目虽大,道理虽深,却能以小喻大,深入浅出。既令人信服,也使人受到感染,这就是幽默的力量。鲁迅的幽默和风趣,正如唐弢在《琐忆》中所说:“他揭开了矛盾,把我们的思想引导到事物内蕴的深度,暗示了他的非凡的观察力。

诙谐幽默,生动风趣

在本文中,不仅整个比喻(“大宅子”)是贴切的,而且局部的比喻也是贴切的。如用“孱头”“昏蛋”“废物来批判三种对待文化遗产的错误态度;用“鱼翅”“鸦片”“烟枪和烟灯”及“姨太太”来比喻文化遗产中的组成部分;用“占有”“挑选”和创新来说明继承文化遗产的三种方法:这些都十分贴切,丝丝入扣。

比喻贴切,形象易懂

思考1:鲁迅在他所处的时代是极力否定、批判“送去主义”的,那么在“走出去,引进来”的今天,我们是否也应否决“送去主义”呢 我们给世界送去了什么 有没有必要送出去

(1)不能否决“送去主义”。

(2)我们给世界送去了:孔子的学说传到西方;中国的武术走向世界;中国的茶文化走向世界;中国的象棋、旅游商品、国宝级动物熊猫(《功夫熊猫》)走向世界;中国的海军走向了世界(护航索马里)。

(3)有必要送出去。促进文化的交流,向全世界宣扬中国文化和思想。中国的商品走向了世界,外国人依赖于中国的产品,比如我们经常会看到的“Made in china”。它使我们的祖国越来越富有、强大,也在向全世界表达我们经济的发展和“仁爱”的思想。当然,我们送出去的目的更多是为了“拿来”,拿来外国的先进技术和经验,促进我国的发展。

活动四:拓展探究

(1)对待洋节:不拒绝,不崇尚。了解洋节背后的文化内涵,探究洋节受青睐的原因以及对于振兴传统节日的可借鉴之处,接纳而不代替传统节日。

(2)对待传统节日:我们首先应“拿来”,然后“挑选”“区别”,在继承的前提下有所创新。

认识并理解传统节日的精神与文化内涵以及它对弘扬民族文化、振奋民族精神的意义,意识到传统节日淡化的根源在于我们对自己的节日缺乏真正的“热爱之情”,认识到与传统节日相伴的民俗如踩高跷、耍龙灯、舞狮子、荡秋千、划龙舟、放风筝等,既有益于身心健康,同时也有与当代社会生活不相适应之处。

思考2:我们应如何面对洋节入侵与传统节日的不断淡化

小结

本文论述了对于外国文化的观点和态度。“拿来主义”是必要的,但是不能作为一个国家文化实力发展的永恒理念。我们必须知道,“拿来”的最终目的是创新,是使本国文化更加优秀。拿来主义是一种面对文化遗产时不卑不亢的态度,批判继承、为我所用的原则。

当今世界,互联网使得各国文化交流更加频繁,如何在“拿来”的基础上更好地创新出具有中国特色的优秀文化,如何使中国的传统文化焕发活力、接轨世界,这是值得我们思考的问题。

BY YUSHEN

阅读下面材料,根据要求写作

现在的语文教材中有很多文言文,学生需要花费大量的时间去理解、背诵,而且语文、历史等学科考试中也有理解文言文的相关试题。有些学生对此颇有微词,有的说:“文言文是古代的东西,我们生活在现代社会,平时交际根本用不着,学它干什么 删掉多好!”有的说:“现代精品佳作不计其数,这些就足够我们学了,何必学文言文 ”有的说:“一个世纪之前,陈独秀《新青年》就已经倡导白话,反对文言了,为什么我们还要学习 ”

这些看法得到了一些人的赞同,但显然它们是较为偏颇的。请你针对以上看法写一篇驳论文题纲,阐述你对学习文言文的看法。300字左右。

作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读