《乡土中国》之《差序格局》《系维着私人的道德》课件 (共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 《乡土中国》之《差序格局》《系维着私人的道德》课件 (共41张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 60.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-18 20:22:18 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

《乡土中国》整本书阅读系列课件——4

壹

能够通过提炼概念内涵、概括各章节观点,绘制思维导图。

肆

把握两章的逻辑关系。

贰

理解乡土中国社会“差序格局”“团体格局”的内涵及特点。

叁

能够运用“差序格局”及特点解释现实生活中的某些现象。

比较“差序格局”和“团体格局”两者之间的不同。

理解“差序格局”“团体格局”的特点

和不同。

壹

利用圈点勾画法,概括每段段意,提炼重点概念并绘制思维导图。

贰

这些俗语反映了

中国人怎样的心态?

对这种现象,费孝通先生是进行道德批判还是进行学理分析

1.快速阅读《差序格局》《系维着私人的道德》,用圈点勾画法找出关键词句,总结段意。

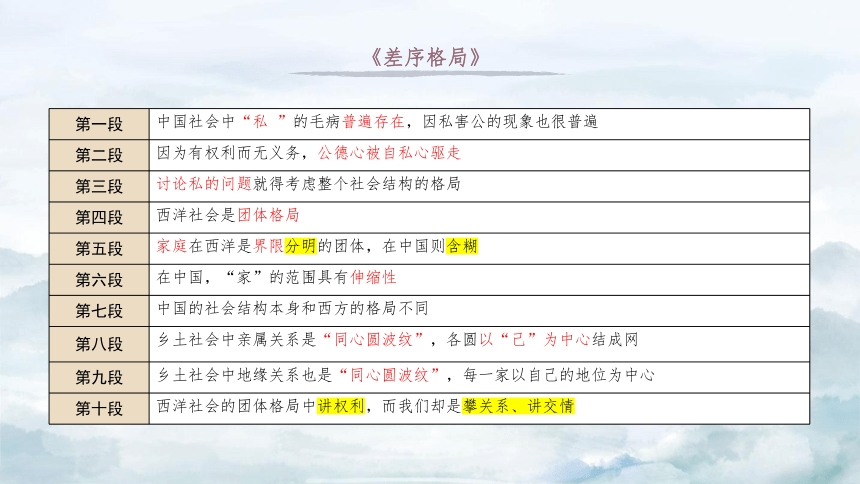

《差序格局》

第一段 中国社会中“私 ”的毛病普遍存在,因私害公的现象也很普遍

第二段 因为有权利而无义务,公德心被自私心驱走

第三段 讨论私的问题就得考虑整个社会结构的格局

第四段 西洋社会是团体格局

第五段 家庭在西洋是界限分明的团体,在中国则含糊

第六段 在中国,“家”的范围具有伸缩性

第七段 中国的社会结构本身和西方的格局不同

第八段 乡土社会中亲属关系是“同心圆波纹”,各圆以“己”为中心结成网

第九段 乡土社会中地缘关系也是“同心圆波纹”,每一家以自己的地位为中心

第十段 西洋社会的团体格局中讲权利,而我们却是攀关系、讲交情

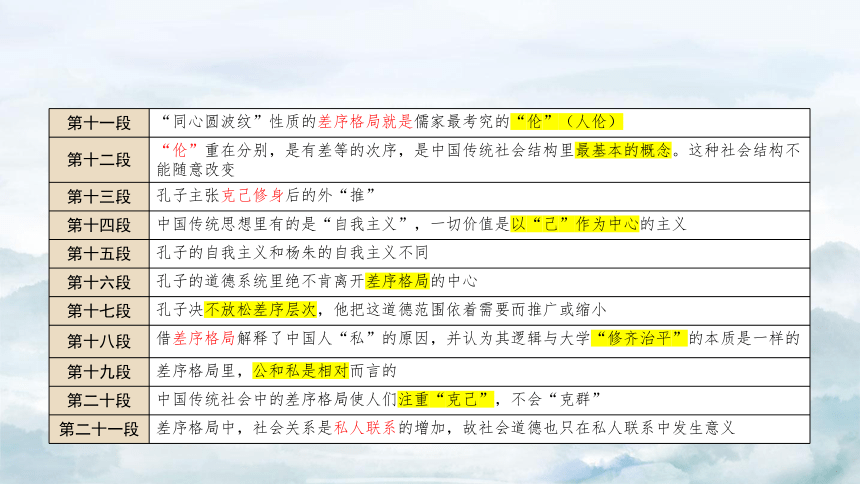

第十一段 “同心圆波纹”性质的差序格局就是儒家最考究的“伦”(人伦)

第十二段 “伦”重在分别,是有差等的次序,是中国传统社会结构里最基本的概念。这种社会结构不能随意改变

第十三段 孔子主张克己修身后的外“推”

第十四段 中国传统思想里有的是“自我主义”,一切价值是以“己”作为中心的主义

第十五段 孔子的自我主义和杨朱的自我主义不同

第十六段 孔子的道德系统里绝不肯离开差序格局的中心

第十七段 孔子决不放松差序层次,他把这道德范围依着需要而推广或缩小

第十八段 借差序格局解释了中国人“私”的原因,并认为其逻辑与大学“修齐治平”的本质是一样的

第十九段 差序格局里,公和私是相对而言的

第二十段 中国传统社会中的差序格局使人们注重“克己”,不会“克群”

第二十一段 差序格局中,社会关系是私人联系的增加,故社会道德也只在私人联系中发生意义

《系维着私人的道德》

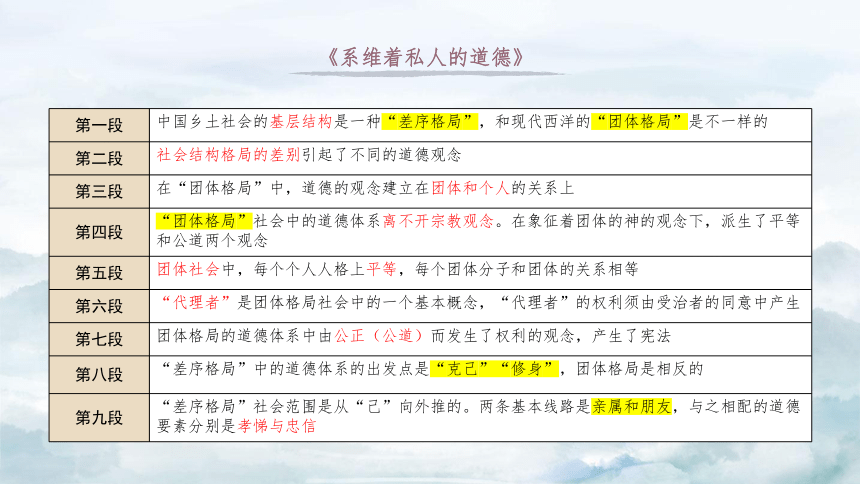

第一段 中国乡土社会的基层结构是一种“差序格局”,和现代西洋的“团体格局”是不一样的

第二段 社会结构格局的差别引起了不同的道德观念

第三段 在“团体格局”中,道德的观念建立在团体和个人的关系上

第四段 “团体格局”社会中的道德体系离不开宗教观念。在象征着团体的神的观念下,派生了平等和公道两个观念

第五段 团体社会中,每个个人人格上平等,每个团体分子和团体的关系相等

第六段 “代理者”是团体格局社会中的一个基本概念,“代理者”的权利须由受治者的同意中产生

第七段 团体格局的道德体系中由公正(公道)而发生了权利的观念,产生了宪法

第八段 “差序格局”中的道德体系的出发点是“克己”“修身”,团体格局是相反的

第九段 “差序格局”社会范围是从“己”向外推的。两条基本线路是亲属和朋友,与之相配的道德要素分别是孝悌与忠信

第十段 “差序格局”中没有一个超乎私人关系的道德观念

第十一段 孔子多次用私人关系的道德要素来解释“仁”

第十二段 在中国乡土社会中缺乏笼罩性的道德观念。要说明“仁”“天下”等概念时,不得不回到具体的伦常关系

第十三段 我们传统道德体系中很不容易找到个人对于团体的道德要素

第十四段 解释差序格局道德体系中的“忠”并非个人对于团体的道德要素

第十五段 在公私的冲突里,可以更清楚地看到乡土社会中团体道德的缺乏

第十六段 在差序格局的社会,传统的道德里不另找出一个笼统的道德观念

第十七段 中国的道德和法律,都得看所施对象和“自己”的关系而加以程度上的伸缩

第十八段 团队格局的社会里,“兼善”类似墨家的爱无差等,和儒家人伦差序恰恰相反

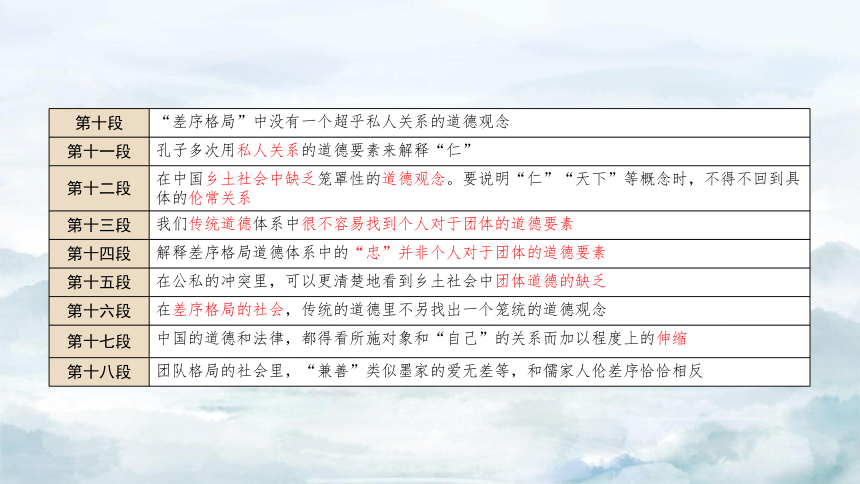

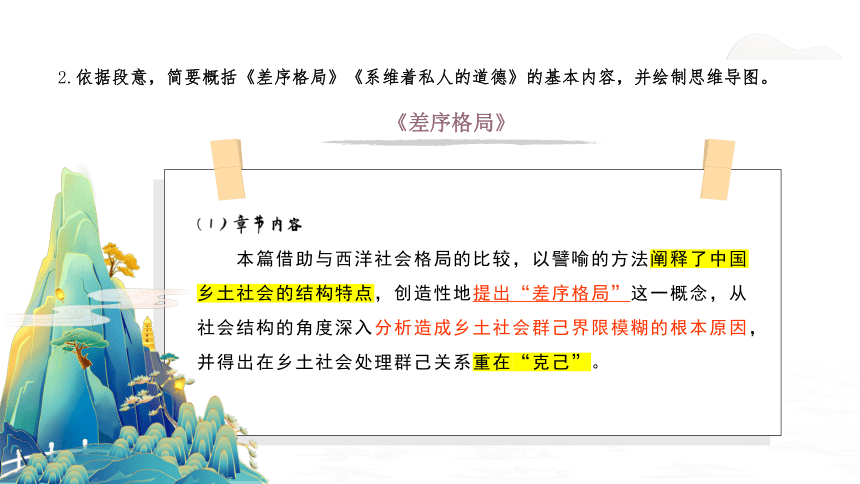

2.依据段意,简要概括《差序格局》《系维着私人的道德》的基本内容,并绘制思维导图。

《差序格局》

本篇借助与西洋社会格局的比较,以譬喻的方法阐释了中国乡土社会的结构特点,创造性地提出“差序格局”这一概念,从社会结构的角度深入分析造成乡土社会群己界限模糊的根本原因,并得出在乡土社会处理群己关系重在“克己”。

(2)思维导图

社会结构格局(3)

西洋社会:

“捆绑式”团体格局(4)

中国乡土社会:“同心圆水波式”,差序格局(7)

成员对团体关系相同(4)

团体有界限,界限分明(5,10)

体现

特点

“家”的范围具有伸缩性(6)

亲属关系类似“同心圆波纹”(8)

地缘关系类似“同心圆波纹”(9)

有差等的次序(11-12)

以“己”为核心,推己及人(13-16)

群己界限模糊(17-18)

“克己”

(19-20)

因私害公

现象普遍(1)

因私害公的后果(2)

《系维着私人的道德》

本篇完善了“差序格局”的含义,讨论了建立于差序格局基础上的乡土社会道德的特征。乡土社会的道德观念是由一根根私人联系所承载的道德要素所决定的,这种道德体系中既没有笼罩全体的道德观念,也不易找到个人对于团体的道德要素。因此,乡土社会中的道德标准是根据与己关系的远近而有所伸缩的。

(2)思维导图

社会结构格局的差别引起了不同的道德观念(1-2)

团体格局中的道德观念(3-7)

差序格局中的道德观念(8-17)

团体格局中,道德的基本观念建筑在团体和个人关系上(3)

受宗教影响,团体中派生出平等和公道等观念(4-7)

道德体系的出发点是“克己”“修身”,没有一个超乎私人关系的道德观念(8-11)

缺乏笼罩性的道德观念(12)

缺乏个人对团体的道德要素(13-14)

缺乏团体道德而发生公私冲突(15)

缺乏固定的价值标准(16-17)

团体格局的道德观念类似墨家的“爱无差等”,和儒家的人伦差序恰恰相反(18)

“私”

团体格局

差序格局

伦

个人主义

自我主义

“代理者”

“仁”

道德观念

3.再读《差序格局》《系维着私人的道德》两章,提炼概括文中所出现的概念。

“私” 不是自私,而是在差序格局里,由于缺乏对“公”的共识,而每个人对“公”与“私”划分的伸缩性又极强,所以“私”是一个相对的概念。

团体格局 西洋社会中人与人之间的格局,如同一捆捆、一扎扎、一把把柴火,个人间的联系靠着一个共同的架子(团体),先有了这个架子,摆放在一起,每个人结上这架子,而互相发生关联。

差序格局 传统社会中人与人之间关系的格局。所谓“差 序”是这个人和人往来所构成的网络中的纲纪,也就是“伦”。在这个格局中,以“己”为中心,通过有差等的次序和一根根私人联系而构成的网络。

伦 从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序。

个人主义 个人是对团体而说的,是分子对全体。一方面是平等观念,指在同一团体中各分子的地位相等,个人不能侵犯大家的权利;另一方面是宪法观念,指团体不能抹杀个人,只能在个人所愿意交出的一分权利上控制个人。

自我主义 一切价值是以“己”作为中心的主义,具有相对性和伸缩性。

“代理者” “团体格局”社会中,执行团体意志的人。

“仁” 儒家学说中并不超乎私人关系的道德观念,只是逻辑上的总和,一切私人关系中道德要素的共相。

道德观念 是在社会里生活的人自觉应当遵守社会行为规范的信念。

总结

章节 核心观点 论证思路

《差序格局》 中国社会是以“己”为中心的差序格局。 先由“私”的问题引出对“整个社会结构格局”的分析,再通过中西社会的对比和比喻,侧重阐释差序格局的特点。

《系维着私人的道德》 差序格局社会决定了其道德标准缺乏普遍性,具有伸缩性,是系维着私人的道德。 先比较分析中西社会结构的差异,再以西方社会的道德观念作对照(陪衬),阐述差序格局下的道德观念特点。

①苏州人家后门常通一条河,听来是最美丽也没有了,文人笔墨里是中国的威尼斯,可是我想天下没有比苏州城里的水道更脏的了,什么东西都可以向这种出路本来不太畅通的小河沟里一倒,有不少人家根本就不必有厕所。

1.阅读《差序格局》一章,回答下面问题。

(1)文中列举了哪些生活现象来解释“差序格局”?

②一说是公家的,差不多就是说大家可以占一点便宜的意思,有权利而没 有义务了。 小到两三家合住的院 子,公共的走廊上照例是尘灰堆积,满院生了荒草,谁也不想去拔拔清楚,更 难以插足的自然是厕所。没有一家愿意去管“闲事”,谁看不惯,谁就得白服 侍人,半声谢意都得不到。

⑨在传统结构中,每一家以自己的地位作中心,周围划出一个圈子,这个圈子是“街坊”。有喜事要请酒,生了孩子要送红蛋,有丧事要出来助殓、抬棺材,是生活上的互助机构。可是这不是一个固定的团体,而是一个范围。范围的大小也要依着中心的势力厚薄而定。有势力的人家的街坊可以遍及全村,穷苦人家的街坊只是比邻的两三家。……中国人也特别对世态炎凉有感触,正因为这富于伸缩的社会圈子会因中心势力的变化而大小。

⑧亲属关系是根据生育和婚姻事实所发生的社会关系。从生育和婚姻所结成的网络,可以一直推出去包括无穷的人,过去的、现在的和未来的人物。我们俗语里有“ 一表三千里”,就是这个意思,其实三千里者也不过指其广袤的意思而已。

(2)西洋社会团体格局与中国传统社会差序格局的区别是什么?

乡土社会 西洋社会

乡土社会 西洋社会

是由自己为中心形成一个个的群体(圈子) 由若干人组成一个个的团体

群体界限模糊不清 团体界限分明

群体成员是有等差次序 团体成员地位较为平等

在西洋社会里,国家这个团体是一个明显的也是唯一特殊的群己界限。在国家里做人民的无所逃于这团体之外,像一根柴捆在一束里,他们不能不把 国家弄成个为每个分子谋利益的机构,于是他们有革命、有宪法、有法律、有国会等等。在我们传统里群的极限是模糊不清的“天下”,国是皇帝之家,界限从来就是不清不楚的,不过是从自己这个中心里推出去的社会势力里的一圈而已。所以可以着手的,具体的只有己,克己也就成了社会生活中最重要的德性,他们不会去克群,使群不致侵略个人的权利。在这种差序格局中,是不发生这问题的。

(3)阅读第20段,思考:为什么中国乡土社会呈现差序格局特点?

乡土社会里没有现代国家观念,没有宪法、法律等

传统社会群的界限模糊,以“己”为中心

“克己”是最重要的德性

结论:

以“己”为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。在这里我们遇到了中国社会结构的基本特性了。我们儒家最考究的是人伦,伦是什么呢 我的解释就是从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序。《释名》于“伦”字下也说:“伦也,水文相次有伦理也。”潘光旦先生曾说:凡是有“仑”作公分母的意义都相通,“共同表示的是条理,类别,秩序的一番意思”(见潘光旦《说伦字》,《社会研究》第十九期)

伦重在分别,在《礼记·祭统》里所讲的十伦:鬼神、君臣、父子、贵贱、亲疏、爵赏、夫妇、政事、长幼、上下,都是指差等。“不失其伦”是在别父子、远近、亲疏。伦是有差等的次序。在我们现在读来,鬼神、君臣、父子、夫妇等具体的社会关系,怎能和贵贱、亲疏、远近、上下等抽象的相对地位相提并论?其实在我们传统的社会结构里最基本的概念,这个人和人往来所构成的网络中的纲纪,就是一个差序,也就是伦。《礼记·大传》里说:“亲亲也,尊尊也,长长也,男女有别,此其不可得与民变革者也。”意思是这个社会结构的架格是不能变的,变的只是利用这架格所做的事。

(4)简要分析“伦”与“差序格局”的联系。

传统的社会结构里最基本的概念——人和人往来所构成的网络中的纲纪,就是一个差序,也就是伦。

结论:

儒家最考究的是人伦

“伦”是从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序

伦重在分别,有差等的次序

(5)试用“差序格局”的原理来解释“世态炎凉”这一世俗人情。

这是从地缘关系上反映出差序格局具有伸缩性。每家以自己的地位为中心,划出一个范围,范围的大小也要依着中心的势力厚薄而定。有势力的人家的街坊可以遍及全村,穷苦人家的街坊只是比邻的两三家。富于伸缩的社会圈子会因中心势力的变化而大小,势力一旦发生变化,尤其是由大变小,树倒猢狲散,范围也随之变化,缩成一小团,人情也因之而改变,变薄变冷。由此,便有了“世态炎凉”的感触。

团体格局中的道德体系 差序格局中的道德体系

2.阅读《系维着私人的道德》一章,回答下面问题。

(1)团体格局中的道德体系和差序格局中的道德体系有什么特点?请简要概括。

团体格局中的道德体系 差序格局中的道德体系

团体超过个人并控制个人行为,如同神对信徒的的关系 个人超过团体,以“己”为中心,社会范围从“己”向外推出去

宗教观念是“团体格局”社会中道德体系的来源,并规范行为 “差序格局”中没有超乎私人关系的道德观念,孝悌忠信是私人关系的道德要素

否定亲子间个别和私人的关系,肯定每个分子和团体的关系,强调人人平等。 公私冲突可以更清楚地看到团体观念缺乏,否定墨家“爱无差等”。

(2)结合本章,简要概括作者认为孔子经常提到的“仁”无法成为个人对团体的笼罩性道德观念的原因。

在这里我得提一提这比较复杂的观念“仁”。依我以上所说的,在差序格局中并没有一个超乎私人关系的道德观念,这种超己的观念必须在团体格局中才能发生。孝、弟、忠、信都是私人关系中的道德要素。但是孔子却常常提到那个“仁”字。论语中对于仁字的解释最多,但是也最难捉摸。一方面他一再地要给仁字明白的解释,而另一方面却又有“子罕言利,与命与仁”。孔子屡次对于这种道德要素“欲说还止”。

司马牛问仁。子曰:“仁者其言也讱。”曰:“其言也讱,斯谓之仁已乎?”子曰:“为之难,言之得无讱乎?”

子曰:“我未见好仁者。……盖有之矣,我未之见也。”

孟武伯问:“子路仁乎?”子曰:“不知也。”又问。子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也,不知其仁也。”“求也何如?”子曰:“求也,千室之邑,百乘之家,可使之为宰也,不知其仁也。”“赤也何如?”子曰:“赤也,束带立于朝,可使与宾客言,不知其仁也。”

孔子有不少次数说“不够说是仁”,但是当他积极地说明“仁”字是什么时,他却退到了“克己复礼为仁”,“恭宽信敏惠”这一套私人间的道德要素了。他说:“能行五者于天下为仁矣。……恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。”

差序格局中并没有一个超乎私人关系的道德观念

孔子的“仁”,是私人间的道德要素

中国乡土社会中并不容易具体地指出一个笼罩性的道德观念来

孔子的困难是在“团体”组合并不坚强的中国乡土社会中并不容易具体地指出一个笼罩性的道德观念来。仁这个观念只是逻辑上的总合,一切私人关系中道德要素的共相,但是因为在社会形态中综合私人关系的“团体”的缺乏具体性,只有个广被的“天下归仁”的天下,这个和“天下”相配的“仁”也不能比“天下”观念更为清晰。所以凡是要具体说明时,还得回到“孝悌忠信”那一类的的道德要素。正等于要说明“天下”时,还得回到“父子、昆弟、朋友”这些具体的伦常关系。

结论:

(3)社会道德观念是由什么因素决定的?结合作者论述进行阐释。

道德观念是由该社会的结构格局决定,而社会结构格局又由不同生活形态决定。

中国乡土社会结构格局是“差序格局”,是一个“一根根私人联系所构成的网络”。这种格局和现代西洋的“团体格局”是不同的。在团体格局里个人间的联系靠着一个共同的架子;先有了这架子,每个人结上这架子,而互相发生关联。

可是在一个安居的乡土社会,每个人可以在土地上自食其力地生活时,只在偶然的和临时的非常状态下才感觉到伙伴的需要。在他们,和别人发生关系是后起和次要的,而且他们在不同的场合下需要不同程度的结合,并不显著地需要一个经常的和广被的团体。因之他们的社会采取了“差序格局”。

(4)结合《差序格局》《系维着私人的道德》,简要分析“差序格局”形成的原因。

界限模糊

儒家思想影响

“家庭”“社区”“国家”等基本概念伸缩性过强,导致个人与集体的界限模糊。

儒家思想强调人伦差等,也会对社会结构带来影响。

活动三:拓展探究

1.阅读下面选文,结合《差序格局》一章回答问题。

选文一:

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”(《论语·颜渊》)

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”(《论语·卫灵公》)

子贡曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”子曰:“何事于仁 必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”(《论语·雍也》)

子路问君子。子曰:“修己以敬。”曰:“如斯而已乎?”曰:“修己以安人。 ”(《论语·宪问》)

(1)费孝通先生在本章提出“群己关系”这一概念,请借此概念分析选文一节选的《论语》片段。

①孔子认为“己”为道德体系核心,首先需要克己修身;

②孔子重视以己为中心的外推:以宽仁之心对待别人( “己所不欲,勿施于人” ) ,以道义之心成就别人( “己欲立而立人,己欲达而达人” ) ;

③《论语》中的群己关系是在修养自身的前提下,以己利群,以己安群,与周围人形成良性关系,是一种更完美的道德关系。

(2)《差序格局》第十九段描述的群己关系与选文一中所体现的有何不同?

本章第十九段中描述的群己关系以一己私欲为前提,无视道德规范,亦无自身修养境界的追求,它以自我为中心,以亲疏远近为衡量标准,来判定争取和赋予利益的多寡。因而此种群己关系是对立、争夺的关系,是一种更直接的利益关系, “己”在害群而非利群。

选文二:

方才所说这小小之家,姓王,乃本地人氏,祖上曾作过小小的一个京官,昔年曾与凤姐之祖、王夫人之父认识。因贪王家的势利,便连了宗,认作侄儿。那时只有王夫人之大兄、凤姐之父与王夫人随在京中的,知有此一门连宗之族,余者皆不认识。

……刘姥姥道:

“……我到替你们想出一个机会来。当日你们原是和金陵王家连过宗的。二十年前,他们看承你们还好。如今自然是你们不肯去亲近他,故疏远起来。想当初我和女儿还去过一遭。他家的二小姐着实响快,会待人,到不拿大。如今现是荣国府贾二老爷的夫人。听得说,如今上了年纪,越发怜贫恤老,最爱斋僧敬道、舍米舍钱的。如今王府虽升了边任,只怕这二姑太太还认得咱们。你何不去走动走动,或者他念旧,有些好处,也未可知。只要他发一点好心,拔一根寒毛比咱们的腰还粗呢!”

……凤姐看见,笑而不睬,只命平儿把昨儿那包银子拿来,再拿一吊钱来,都送到刘姥姥的跟前。凤姐乃道:“这是二十两银子,暂且给这孩子做件冬衣罢。若不拿着,就真是怪我了。这串钱,雇车坐罢。改日无事,只管来逛逛,方是亲戚们的意思。天也晚了,也不虚留你们了,到家里该问好的,问个好儿罢。 ”一面说,一面就站了起来。(取材于《红楼梦》第六回)

忽见上回来打抽丰的那刘姥姥和板儿又来了,坐在那边屋里,还有张材家的、周瑞家的陪着;又有两三个丫头在地下倒口袋里的枣子、倭瓜并些野菜……刘姥姥因上次来过,知道平儿的身分,忙跳下地来问“姑娘好” ,又说: “家里都问好。早要来请姑奶奶的安,看姑娘来的,因为庄家忙,好容易今年多打了两石粮食,瓜果菜蔬也丰盛。这是头一起摘下来的,并没敢卖呢,留的尖儿,孝敬姑奶奶、姑娘们尝尝。姑娘们天天山珍海味的也吃腻了;这个吃个野意儿,也算是我们的穷心。 ”平儿忙道: “多谢费心!”又让坐。

……(刘姥姥)说着又往窗外看天气,说道: “天好早晚了,我们也去罢,别出不去城,才是饥荒呢!”周瑞家的……一径去了,半日方来,笑道: “可是你老的福来了,竟投了这两个人的缘了。二奶奶在老太太的跟前呢。我原是悄悄的告诉二奶奶:‘刘姥姥要家去呢,怕晚了赶不出城去。’二奶奶说:‘大远的,难为他扛了那些沉东西来,晚了就住一夜明儿再去。’这可不是投上二奶奶的缘了?这也罢了,偏生老太太又听见了,问刘姥姥是谁。二奶奶便回明白了。老太太说:‘我正想个积古的老人家说话儿,请了来我见一见。’这可不是想不到天上缘分了? ”(取材于《红楼梦》第三十九回)

有个婆子进来回说: “后门上的人说,那个刘姥姥又来了。 ”王夫人道: “咱们家遭着这样事,那有工夫接待人。不拘怎么回了他去罢。 ”平儿道: “太太该叫他进来,他是姐儿的干妈,也得告诉告诉他。 ”……(平儿)便一五一十的告诉了。把个刘姥姥也唬怔了。等了半天,忽然笑道: “你这样一个伶俐姑娘,没听见过‘鼓儿词’么,这上头的方法多着呢。这有什么难的!”平儿赶忙问道: “姥姥,你有什么法儿?快说罢。 ”刘姥姥道: “这有什么难的呢,一个人也不叫他们知道,扔崩一走就完了事了。 ”平儿道: “这可是混说了。我们这样人家的人,走到那里去? ”刘姥姥道: “只怕你们不走,你们要走,就到我屯里去。我就把姑娘藏起来,即刻叫我女婿弄了人,叫姑娘亲笔写个字儿,赶到姑老爷那里,少不得他就来了。可不好么? ”……(平儿)急忙进去,将刘姥姥的话,避了旁人告诉了……平儿便将巧姐装做青儿模样,急急的去了。(取材于《红楼梦》第一百十九回)

(3)一介贫苦村妇刘姥姥是如何与簪缨大族贾家攀上关系的?请结合《差序格局》的第五至七自然段及选文二进行解说。

乡土社会的差序格局中,每个人是其社会影响推出去的圈子的中心,每个人在某时某地所动用的关系不同,差序格局中人际交往圈的大小由处于中心的“己”决定。刘姥姥的人际圈子以其自家为中心,为摆脱困境,想到向曾经连宗的王家求助,利用同姓与王家攀上关系,将自己划入“王家人”的范畴。差序格局中自家人包括“任何要拉入自己的圈子,表示亲热的人物” ,王夫人及凤姐嫁入贾府,刘姥姥得到周济后便主动带着果蔬来到贾府报恩,通过王夫人、王熙凤与贾家产生联系。后来刘姥姥成为巧姐的干妈,巧姐遇难时伸出援手,成为贾家败落时为数不多的雪中送炭之人,刘姥姥“自家人”的范围不断扩大,与贾家联系逐渐密切。

2.在中国五千多年的发展历程中,“差序格局”的社会结构为文明的延续与发展带来了哪些益处?

(1)“差序格局”有助于稳定人伦关系的建立,也有利于社会结构、政治局面的稳定,中华文明能延续五千多年而不中断,与此不无关系;

(2)因为一切以“己”为中心,乡土社会特别强调对自身道德素养的要求,勤勉自律等品质较为普遍。

3.在走向未来的征程中,“差序格局”的社会结构又存在哪些负面影响?

(1)每个人都从自我出发,团队意识较弱,难以形成团队精神;

(2)受“差序格局”的影响,平等观念很难得到推行,而没有平等,市场经济就举步维艰,民主法治社会的建设也会阻碍重重。

在现代社会中,“陌生化社会”取代了圈子化的“熟人社会”。不过,在互联网时代,情况却发生了变化,有人说互联网是新型社会关系的重构力量,特别是微信的出现,正在改变人与人之间的“陌生化状态”,将人们重新拉回到一个圈子化的“熟人社会”。

请结合《乡土中国》中的“熟人社会”“差序格局”等概念解说“微信群”这一社会现象,150字左右。

课后作业

《乡土中国》整本书阅读系列课件——4

壹

能够通过提炼概念内涵、概括各章节观点,绘制思维导图。

肆

把握两章的逻辑关系。

贰

理解乡土中国社会“差序格局”“团体格局”的内涵及特点。

叁

能够运用“差序格局”及特点解释现实生活中的某些现象。

比较“差序格局”和“团体格局”两者之间的不同。

理解“差序格局”“团体格局”的特点

和不同。

壹

利用圈点勾画法,概括每段段意,提炼重点概念并绘制思维导图。

贰

这些俗语反映了

中国人怎样的心态?

对这种现象,费孝通先生是进行道德批判还是进行学理分析

1.快速阅读《差序格局》《系维着私人的道德》,用圈点勾画法找出关键词句,总结段意。

《差序格局》

第一段 中国社会中“私 ”的毛病普遍存在,因私害公的现象也很普遍

第二段 因为有权利而无义务,公德心被自私心驱走

第三段 讨论私的问题就得考虑整个社会结构的格局

第四段 西洋社会是团体格局

第五段 家庭在西洋是界限分明的团体,在中国则含糊

第六段 在中国,“家”的范围具有伸缩性

第七段 中国的社会结构本身和西方的格局不同

第八段 乡土社会中亲属关系是“同心圆波纹”,各圆以“己”为中心结成网

第九段 乡土社会中地缘关系也是“同心圆波纹”,每一家以自己的地位为中心

第十段 西洋社会的团体格局中讲权利,而我们却是攀关系、讲交情

第十一段 “同心圆波纹”性质的差序格局就是儒家最考究的“伦”(人伦)

第十二段 “伦”重在分别,是有差等的次序,是中国传统社会结构里最基本的概念。这种社会结构不能随意改变

第十三段 孔子主张克己修身后的外“推”

第十四段 中国传统思想里有的是“自我主义”,一切价值是以“己”作为中心的主义

第十五段 孔子的自我主义和杨朱的自我主义不同

第十六段 孔子的道德系统里绝不肯离开差序格局的中心

第十七段 孔子决不放松差序层次,他把这道德范围依着需要而推广或缩小

第十八段 借差序格局解释了中国人“私”的原因,并认为其逻辑与大学“修齐治平”的本质是一样的

第十九段 差序格局里,公和私是相对而言的

第二十段 中国传统社会中的差序格局使人们注重“克己”,不会“克群”

第二十一段 差序格局中,社会关系是私人联系的增加,故社会道德也只在私人联系中发生意义

《系维着私人的道德》

第一段 中国乡土社会的基层结构是一种“差序格局”,和现代西洋的“团体格局”是不一样的

第二段 社会结构格局的差别引起了不同的道德观念

第三段 在“团体格局”中,道德的观念建立在团体和个人的关系上

第四段 “团体格局”社会中的道德体系离不开宗教观念。在象征着团体的神的观念下,派生了平等和公道两个观念

第五段 团体社会中,每个个人人格上平等,每个团体分子和团体的关系相等

第六段 “代理者”是团体格局社会中的一个基本概念,“代理者”的权利须由受治者的同意中产生

第七段 团体格局的道德体系中由公正(公道)而发生了权利的观念,产生了宪法

第八段 “差序格局”中的道德体系的出发点是“克己”“修身”,团体格局是相反的

第九段 “差序格局”社会范围是从“己”向外推的。两条基本线路是亲属和朋友,与之相配的道德要素分别是孝悌与忠信

第十段 “差序格局”中没有一个超乎私人关系的道德观念

第十一段 孔子多次用私人关系的道德要素来解释“仁”

第十二段 在中国乡土社会中缺乏笼罩性的道德观念。要说明“仁”“天下”等概念时,不得不回到具体的伦常关系

第十三段 我们传统道德体系中很不容易找到个人对于团体的道德要素

第十四段 解释差序格局道德体系中的“忠”并非个人对于团体的道德要素

第十五段 在公私的冲突里,可以更清楚地看到乡土社会中团体道德的缺乏

第十六段 在差序格局的社会,传统的道德里不另找出一个笼统的道德观念

第十七段 中国的道德和法律,都得看所施对象和“自己”的关系而加以程度上的伸缩

第十八段 团队格局的社会里,“兼善”类似墨家的爱无差等,和儒家人伦差序恰恰相反

2.依据段意,简要概括《差序格局》《系维着私人的道德》的基本内容,并绘制思维导图。

《差序格局》

本篇借助与西洋社会格局的比较,以譬喻的方法阐释了中国乡土社会的结构特点,创造性地提出“差序格局”这一概念,从社会结构的角度深入分析造成乡土社会群己界限模糊的根本原因,并得出在乡土社会处理群己关系重在“克己”。

(2)思维导图

社会结构格局(3)

西洋社会:

“捆绑式”团体格局(4)

中国乡土社会:“同心圆水波式”,差序格局(7)

成员对团体关系相同(4)

团体有界限,界限分明(5,10)

体现

特点

“家”的范围具有伸缩性(6)

亲属关系类似“同心圆波纹”(8)

地缘关系类似“同心圆波纹”(9)

有差等的次序(11-12)

以“己”为核心,推己及人(13-16)

群己界限模糊(17-18)

“克己”

(19-20)

因私害公

现象普遍(1)

因私害公的后果(2)

《系维着私人的道德》

本篇完善了“差序格局”的含义,讨论了建立于差序格局基础上的乡土社会道德的特征。乡土社会的道德观念是由一根根私人联系所承载的道德要素所决定的,这种道德体系中既没有笼罩全体的道德观念,也不易找到个人对于团体的道德要素。因此,乡土社会中的道德标准是根据与己关系的远近而有所伸缩的。

(2)思维导图

社会结构格局的差别引起了不同的道德观念(1-2)

团体格局中的道德观念(3-7)

差序格局中的道德观念(8-17)

团体格局中,道德的基本观念建筑在团体和个人关系上(3)

受宗教影响,团体中派生出平等和公道等观念(4-7)

道德体系的出发点是“克己”“修身”,没有一个超乎私人关系的道德观念(8-11)

缺乏笼罩性的道德观念(12)

缺乏个人对团体的道德要素(13-14)

缺乏团体道德而发生公私冲突(15)

缺乏固定的价值标准(16-17)

团体格局的道德观念类似墨家的“爱无差等”,和儒家的人伦差序恰恰相反(18)

“私”

团体格局

差序格局

伦

个人主义

自我主义

“代理者”

“仁”

道德观念

3.再读《差序格局》《系维着私人的道德》两章,提炼概括文中所出现的概念。

“私” 不是自私,而是在差序格局里,由于缺乏对“公”的共识,而每个人对“公”与“私”划分的伸缩性又极强,所以“私”是一个相对的概念。

团体格局 西洋社会中人与人之间的格局,如同一捆捆、一扎扎、一把把柴火,个人间的联系靠着一个共同的架子(团体),先有了这个架子,摆放在一起,每个人结上这架子,而互相发生关联。

差序格局 传统社会中人与人之间关系的格局。所谓“差 序”是这个人和人往来所构成的网络中的纲纪,也就是“伦”。在这个格局中,以“己”为中心,通过有差等的次序和一根根私人联系而构成的网络。

伦 从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序。

个人主义 个人是对团体而说的,是分子对全体。一方面是平等观念,指在同一团体中各分子的地位相等,个人不能侵犯大家的权利;另一方面是宪法观念,指团体不能抹杀个人,只能在个人所愿意交出的一分权利上控制个人。

自我主义 一切价值是以“己”作为中心的主义,具有相对性和伸缩性。

“代理者” “团体格局”社会中,执行团体意志的人。

“仁” 儒家学说中并不超乎私人关系的道德观念,只是逻辑上的总和,一切私人关系中道德要素的共相。

道德观念 是在社会里生活的人自觉应当遵守社会行为规范的信念。

总结

章节 核心观点 论证思路

《差序格局》 中国社会是以“己”为中心的差序格局。 先由“私”的问题引出对“整个社会结构格局”的分析,再通过中西社会的对比和比喻,侧重阐释差序格局的特点。

《系维着私人的道德》 差序格局社会决定了其道德标准缺乏普遍性,具有伸缩性,是系维着私人的道德。 先比较分析中西社会结构的差异,再以西方社会的道德观念作对照(陪衬),阐述差序格局下的道德观念特点。

①苏州人家后门常通一条河,听来是最美丽也没有了,文人笔墨里是中国的威尼斯,可是我想天下没有比苏州城里的水道更脏的了,什么东西都可以向这种出路本来不太畅通的小河沟里一倒,有不少人家根本就不必有厕所。

1.阅读《差序格局》一章,回答下面问题。

(1)文中列举了哪些生活现象来解释“差序格局”?

②一说是公家的,差不多就是说大家可以占一点便宜的意思,有权利而没 有义务了。 小到两三家合住的院 子,公共的走廊上照例是尘灰堆积,满院生了荒草,谁也不想去拔拔清楚,更 难以插足的自然是厕所。没有一家愿意去管“闲事”,谁看不惯,谁就得白服 侍人,半声谢意都得不到。

⑨在传统结构中,每一家以自己的地位作中心,周围划出一个圈子,这个圈子是“街坊”。有喜事要请酒,生了孩子要送红蛋,有丧事要出来助殓、抬棺材,是生活上的互助机构。可是这不是一个固定的团体,而是一个范围。范围的大小也要依着中心的势力厚薄而定。有势力的人家的街坊可以遍及全村,穷苦人家的街坊只是比邻的两三家。……中国人也特别对世态炎凉有感触,正因为这富于伸缩的社会圈子会因中心势力的变化而大小。

⑧亲属关系是根据生育和婚姻事实所发生的社会关系。从生育和婚姻所结成的网络,可以一直推出去包括无穷的人,过去的、现在的和未来的人物。我们俗语里有“ 一表三千里”,就是这个意思,其实三千里者也不过指其广袤的意思而已。

(2)西洋社会团体格局与中国传统社会差序格局的区别是什么?

乡土社会 西洋社会

乡土社会 西洋社会

是由自己为中心形成一个个的群体(圈子) 由若干人组成一个个的团体

群体界限模糊不清 团体界限分明

群体成员是有等差次序 团体成员地位较为平等

在西洋社会里,国家这个团体是一个明显的也是唯一特殊的群己界限。在国家里做人民的无所逃于这团体之外,像一根柴捆在一束里,他们不能不把 国家弄成个为每个分子谋利益的机构,于是他们有革命、有宪法、有法律、有国会等等。在我们传统里群的极限是模糊不清的“天下”,国是皇帝之家,界限从来就是不清不楚的,不过是从自己这个中心里推出去的社会势力里的一圈而已。所以可以着手的,具体的只有己,克己也就成了社会生活中最重要的德性,他们不会去克群,使群不致侵略个人的权利。在这种差序格局中,是不发生这问题的。

(3)阅读第20段,思考:为什么中国乡土社会呈现差序格局特点?

乡土社会里没有现代国家观念,没有宪法、法律等

传统社会群的界限模糊,以“己”为中心

“克己”是最重要的德性

结论:

以“己”为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。在这里我们遇到了中国社会结构的基本特性了。我们儒家最考究的是人伦,伦是什么呢 我的解释就是从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序。《释名》于“伦”字下也说:“伦也,水文相次有伦理也。”潘光旦先生曾说:凡是有“仑”作公分母的意义都相通,“共同表示的是条理,类别,秩序的一番意思”(见潘光旦《说伦字》,《社会研究》第十九期)

伦重在分别,在《礼记·祭统》里所讲的十伦:鬼神、君臣、父子、贵贱、亲疏、爵赏、夫妇、政事、长幼、上下,都是指差等。“不失其伦”是在别父子、远近、亲疏。伦是有差等的次序。在我们现在读来,鬼神、君臣、父子、夫妇等具体的社会关系,怎能和贵贱、亲疏、远近、上下等抽象的相对地位相提并论?其实在我们传统的社会结构里最基本的概念,这个人和人往来所构成的网络中的纲纪,就是一个差序,也就是伦。《礼记·大传》里说:“亲亲也,尊尊也,长长也,男女有别,此其不可得与民变革者也。”意思是这个社会结构的架格是不能变的,变的只是利用这架格所做的事。

(4)简要分析“伦”与“差序格局”的联系。

传统的社会结构里最基本的概念——人和人往来所构成的网络中的纲纪,就是一个差序,也就是伦。

结论:

儒家最考究的是人伦

“伦”是从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序

伦重在分别,有差等的次序

(5)试用“差序格局”的原理来解释“世态炎凉”这一世俗人情。

这是从地缘关系上反映出差序格局具有伸缩性。每家以自己的地位为中心,划出一个范围,范围的大小也要依着中心的势力厚薄而定。有势力的人家的街坊可以遍及全村,穷苦人家的街坊只是比邻的两三家。富于伸缩的社会圈子会因中心势力的变化而大小,势力一旦发生变化,尤其是由大变小,树倒猢狲散,范围也随之变化,缩成一小团,人情也因之而改变,变薄变冷。由此,便有了“世态炎凉”的感触。

团体格局中的道德体系 差序格局中的道德体系

2.阅读《系维着私人的道德》一章,回答下面问题。

(1)团体格局中的道德体系和差序格局中的道德体系有什么特点?请简要概括。

团体格局中的道德体系 差序格局中的道德体系

团体超过个人并控制个人行为,如同神对信徒的的关系 个人超过团体,以“己”为中心,社会范围从“己”向外推出去

宗教观念是“团体格局”社会中道德体系的来源,并规范行为 “差序格局”中没有超乎私人关系的道德观念,孝悌忠信是私人关系的道德要素

否定亲子间个别和私人的关系,肯定每个分子和团体的关系,强调人人平等。 公私冲突可以更清楚地看到团体观念缺乏,否定墨家“爱无差等”。

(2)结合本章,简要概括作者认为孔子经常提到的“仁”无法成为个人对团体的笼罩性道德观念的原因。

在这里我得提一提这比较复杂的观念“仁”。依我以上所说的,在差序格局中并没有一个超乎私人关系的道德观念,这种超己的观念必须在团体格局中才能发生。孝、弟、忠、信都是私人关系中的道德要素。但是孔子却常常提到那个“仁”字。论语中对于仁字的解释最多,但是也最难捉摸。一方面他一再地要给仁字明白的解释,而另一方面却又有“子罕言利,与命与仁”。孔子屡次对于这种道德要素“欲说还止”。

司马牛问仁。子曰:“仁者其言也讱。”曰:“其言也讱,斯谓之仁已乎?”子曰:“为之难,言之得无讱乎?”

子曰:“我未见好仁者。……盖有之矣,我未之见也。”

孟武伯问:“子路仁乎?”子曰:“不知也。”又问。子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也,不知其仁也。”“求也何如?”子曰:“求也,千室之邑,百乘之家,可使之为宰也,不知其仁也。”“赤也何如?”子曰:“赤也,束带立于朝,可使与宾客言,不知其仁也。”

孔子有不少次数说“不够说是仁”,但是当他积极地说明“仁”字是什么时,他却退到了“克己复礼为仁”,“恭宽信敏惠”这一套私人间的道德要素了。他说:“能行五者于天下为仁矣。……恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。”

差序格局中并没有一个超乎私人关系的道德观念

孔子的“仁”,是私人间的道德要素

中国乡土社会中并不容易具体地指出一个笼罩性的道德观念来

孔子的困难是在“团体”组合并不坚强的中国乡土社会中并不容易具体地指出一个笼罩性的道德观念来。仁这个观念只是逻辑上的总合,一切私人关系中道德要素的共相,但是因为在社会形态中综合私人关系的“团体”的缺乏具体性,只有个广被的“天下归仁”的天下,这个和“天下”相配的“仁”也不能比“天下”观念更为清晰。所以凡是要具体说明时,还得回到“孝悌忠信”那一类的的道德要素。正等于要说明“天下”时,还得回到“父子、昆弟、朋友”这些具体的伦常关系。

结论:

(3)社会道德观念是由什么因素决定的?结合作者论述进行阐释。

道德观念是由该社会的结构格局决定,而社会结构格局又由不同生活形态决定。

中国乡土社会结构格局是“差序格局”,是一个“一根根私人联系所构成的网络”。这种格局和现代西洋的“团体格局”是不同的。在团体格局里个人间的联系靠着一个共同的架子;先有了这架子,每个人结上这架子,而互相发生关联。

可是在一个安居的乡土社会,每个人可以在土地上自食其力地生活时,只在偶然的和临时的非常状态下才感觉到伙伴的需要。在他们,和别人发生关系是后起和次要的,而且他们在不同的场合下需要不同程度的结合,并不显著地需要一个经常的和广被的团体。因之他们的社会采取了“差序格局”。

(4)结合《差序格局》《系维着私人的道德》,简要分析“差序格局”形成的原因。

界限模糊

儒家思想影响

“家庭”“社区”“国家”等基本概念伸缩性过强,导致个人与集体的界限模糊。

儒家思想强调人伦差等,也会对社会结构带来影响。

活动三:拓展探究

1.阅读下面选文,结合《差序格局》一章回答问题。

选文一:

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”(《论语·颜渊》)

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”(《论语·卫灵公》)

子贡曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”子曰:“何事于仁 必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”(《论语·雍也》)

子路问君子。子曰:“修己以敬。”曰:“如斯而已乎?”曰:“修己以安人。 ”(《论语·宪问》)

(1)费孝通先生在本章提出“群己关系”这一概念,请借此概念分析选文一节选的《论语》片段。

①孔子认为“己”为道德体系核心,首先需要克己修身;

②孔子重视以己为中心的外推:以宽仁之心对待别人( “己所不欲,勿施于人” ) ,以道义之心成就别人( “己欲立而立人,己欲达而达人” ) ;

③《论语》中的群己关系是在修养自身的前提下,以己利群,以己安群,与周围人形成良性关系,是一种更完美的道德关系。

(2)《差序格局》第十九段描述的群己关系与选文一中所体现的有何不同?

本章第十九段中描述的群己关系以一己私欲为前提,无视道德规范,亦无自身修养境界的追求,它以自我为中心,以亲疏远近为衡量标准,来判定争取和赋予利益的多寡。因而此种群己关系是对立、争夺的关系,是一种更直接的利益关系, “己”在害群而非利群。

选文二:

方才所说这小小之家,姓王,乃本地人氏,祖上曾作过小小的一个京官,昔年曾与凤姐之祖、王夫人之父认识。因贪王家的势利,便连了宗,认作侄儿。那时只有王夫人之大兄、凤姐之父与王夫人随在京中的,知有此一门连宗之族,余者皆不认识。

……刘姥姥道:

“……我到替你们想出一个机会来。当日你们原是和金陵王家连过宗的。二十年前,他们看承你们还好。如今自然是你们不肯去亲近他,故疏远起来。想当初我和女儿还去过一遭。他家的二小姐着实响快,会待人,到不拿大。如今现是荣国府贾二老爷的夫人。听得说,如今上了年纪,越发怜贫恤老,最爱斋僧敬道、舍米舍钱的。如今王府虽升了边任,只怕这二姑太太还认得咱们。你何不去走动走动,或者他念旧,有些好处,也未可知。只要他发一点好心,拔一根寒毛比咱们的腰还粗呢!”

……凤姐看见,笑而不睬,只命平儿把昨儿那包银子拿来,再拿一吊钱来,都送到刘姥姥的跟前。凤姐乃道:“这是二十两银子,暂且给这孩子做件冬衣罢。若不拿着,就真是怪我了。这串钱,雇车坐罢。改日无事,只管来逛逛,方是亲戚们的意思。天也晚了,也不虚留你们了,到家里该问好的,问个好儿罢。 ”一面说,一面就站了起来。(取材于《红楼梦》第六回)

忽见上回来打抽丰的那刘姥姥和板儿又来了,坐在那边屋里,还有张材家的、周瑞家的陪着;又有两三个丫头在地下倒口袋里的枣子、倭瓜并些野菜……刘姥姥因上次来过,知道平儿的身分,忙跳下地来问“姑娘好” ,又说: “家里都问好。早要来请姑奶奶的安,看姑娘来的,因为庄家忙,好容易今年多打了两石粮食,瓜果菜蔬也丰盛。这是头一起摘下来的,并没敢卖呢,留的尖儿,孝敬姑奶奶、姑娘们尝尝。姑娘们天天山珍海味的也吃腻了;这个吃个野意儿,也算是我们的穷心。 ”平儿忙道: “多谢费心!”又让坐。

……(刘姥姥)说着又往窗外看天气,说道: “天好早晚了,我们也去罢,别出不去城,才是饥荒呢!”周瑞家的……一径去了,半日方来,笑道: “可是你老的福来了,竟投了这两个人的缘了。二奶奶在老太太的跟前呢。我原是悄悄的告诉二奶奶:‘刘姥姥要家去呢,怕晚了赶不出城去。’二奶奶说:‘大远的,难为他扛了那些沉东西来,晚了就住一夜明儿再去。’这可不是投上二奶奶的缘了?这也罢了,偏生老太太又听见了,问刘姥姥是谁。二奶奶便回明白了。老太太说:‘我正想个积古的老人家说话儿,请了来我见一见。’这可不是想不到天上缘分了? ”(取材于《红楼梦》第三十九回)

有个婆子进来回说: “后门上的人说,那个刘姥姥又来了。 ”王夫人道: “咱们家遭着这样事,那有工夫接待人。不拘怎么回了他去罢。 ”平儿道: “太太该叫他进来,他是姐儿的干妈,也得告诉告诉他。 ”……(平儿)便一五一十的告诉了。把个刘姥姥也唬怔了。等了半天,忽然笑道: “你这样一个伶俐姑娘,没听见过‘鼓儿词’么,这上头的方法多着呢。这有什么难的!”平儿赶忙问道: “姥姥,你有什么法儿?快说罢。 ”刘姥姥道: “这有什么难的呢,一个人也不叫他们知道,扔崩一走就完了事了。 ”平儿道: “这可是混说了。我们这样人家的人,走到那里去? ”刘姥姥道: “只怕你们不走,你们要走,就到我屯里去。我就把姑娘藏起来,即刻叫我女婿弄了人,叫姑娘亲笔写个字儿,赶到姑老爷那里,少不得他就来了。可不好么? ”……(平儿)急忙进去,将刘姥姥的话,避了旁人告诉了……平儿便将巧姐装做青儿模样,急急的去了。(取材于《红楼梦》第一百十九回)

(3)一介贫苦村妇刘姥姥是如何与簪缨大族贾家攀上关系的?请结合《差序格局》的第五至七自然段及选文二进行解说。

乡土社会的差序格局中,每个人是其社会影响推出去的圈子的中心,每个人在某时某地所动用的关系不同,差序格局中人际交往圈的大小由处于中心的“己”决定。刘姥姥的人际圈子以其自家为中心,为摆脱困境,想到向曾经连宗的王家求助,利用同姓与王家攀上关系,将自己划入“王家人”的范畴。差序格局中自家人包括“任何要拉入自己的圈子,表示亲热的人物” ,王夫人及凤姐嫁入贾府,刘姥姥得到周济后便主动带着果蔬来到贾府报恩,通过王夫人、王熙凤与贾家产生联系。后来刘姥姥成为巧姐的干妈,巧姐遇难时伸出援手,成为贾家败落时为数不多的雪中送炭之人,刘姥姥“自家人”的范围不断扩大,与贾家联系逐渐密切。

2.在中国五千多年的发展历程中,“差序格局”的社会结构为文明的延续与发展带来了哪些益处?

(1)“差序格局”有助于稳定人伦关系的建立,也有利于社会结构、政治局面的稳定,中华文明能延续五千多年而不中断,与此不无关系;

(2)因为一切以“己”为中心,乡土社会特别强调对自身道德素养的要求,勤勉自律等品质较为普遍。

3.在走向未来的征程中,“差序格局”的社会结构又存在哪些负面影响?

(1)每个人都从自我出发,团队意识较弱,难以形成团队精神;

(2)受“差序格局”的影响,平等观念很难得到推行,而没有平等,市场经济就举步维艰,民主法治社会的建设也会阻碍重重。

在现代社会中,“陌生化社会”取代了圈子化的“熟人社会”。不过,在互联网时代,情况却发生了变化,有人说互联网是新型社会关系的重构力量,特别是微信的出现,正在改变人与人之间的“陌生化状态”,将人们重新拉回到一个圈子化的“熟人社会”。

请结合《乡土中国》中的“熟人社会”“差序格局”等概念解说“微信群”这一社会现象,150字左右。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读