第三单元 明清时期(至鸦片战争前):统一多民族封建国家的巩固与发展 单元测试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第三单元 明清时期(至鸦片战争前):统一多民族封建国家的巩固与发展 单元测试题(含答案) |  | |

| 格式 | DOCX | ||

| 文件大小 | 354.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-18 21:20:21 | ||

图片预览

文档简介

2025年新人教版七年级历史下册单元测试

第三单元综合评价

(时间:80分钟 满分:100分)

班级:________ 学号:________ 姓名:________ 成绩:________

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

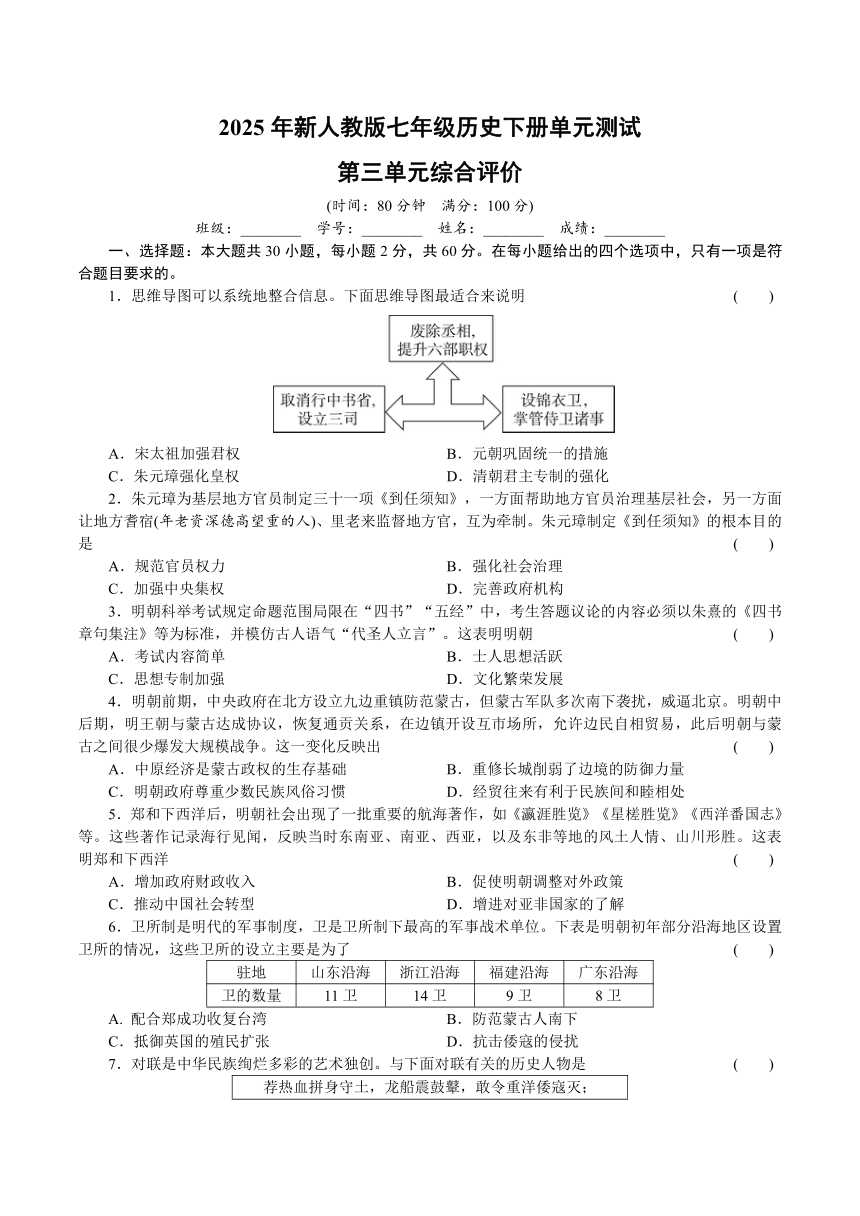

1.思维导图可以系统地整合信息。下面思维导图最适合来说明 ( )

A.宋太祖加强君权 B.元朝巩固统一的措施

C.朱元璋强化皇权 D.清朝君主专制的强化

2.朱元璋为基层地方官员制定三十一项《到任须知》,一方面帮助地方官员治理基层社会,另一方面让地方耆宿(年老资深德高望重的人)、里老来监督地方官,互为牵制。朱元璋制定《到任须知》的根本目的是 ( )

A.规范官员权力 B.强化社会治理

C.加强中央集权 D.完善政府机构

3.明朝科举考试规定命题范围局限在“四书”“五经”中,考生答题议论的内容必须以朱熹的《四书章句集注》等为标准,并模仿古人语气“代圣人立言”。这表明明朝 ( )

A.考试内容简单 B.士人思想活跃

C.思想专制加强 D.文化繁荣发展

4.明朝前期,中央政府在北方设立九边重镇防范蒙古,但蒙古军队多次南下袭扰,威逼北京。明朝中后期,明王朝与蒙古达成协议,恢复通贡关系,在边镇开设互市场所,允许边民自相贸易,此后明朝与蒙古之间很少爆发大规模战争。这一变化反映出 ( )

A.中原经济是蒙古政权的生存基础 B.重修长城削弱了边境的防御力量

C.明朝政府尊重少数民族风俗习惯 D.经贸往来有利于民族间和睦相处

5.郑和下西洋后,明朝社会出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等。这些著作记录海行见闻,反映当时东南亚、南亚、西亚,以及东非等地的风土人情、山川形胜。这表明郑和下西洋 ( )

A.增加政府财政收入 B.促使明朝调整对外政策

C.推动中国社会转型 D.增进对亚非国家的了解

6.卫所制是明代的军事制度,卫是卫所制下最高的军事战术单位。下表是明朝初年部分沿海地区设置卫所的情况,这些卫所的设立主要是为了 ( )

驻地 山东沿海 浙江沿海 福建沿海 广东沿海

卫的数量 11卫 14卫 9卫 8卫

A. 配合郑成功收复台湾 B.防范蒙古人南下

C.抵御英国的殖民扩张 D.抗击倭寇的侵扰

7.对联是中华民族绚烂多彩的艺术独创。与下面对联有关的历史人物是 ( )

荐热血拼身守土,龙船震鼓鼙,敢令重洋倭寇灭; 展素心无意封侯,虎胆卫家国,但祈万里海波平。

A. 岳飞 B.郑和 C.戚继光 D.郑成功

8.明朝末年,皇族、宦官、官僚、地主或以暴力,或以各种名义,大肆搜刮地产。“近来田地多归有力之家,非乡绅,则富民”,贫者“无立锥之地”。据此可知,明朝末年 ( )

A.朝廷赋税沉重 B.官僚机构臃肿

C.自然灾害频繁 D.土地兼并严重

9.张居正改革期间,推行边防新政,大量削减军费,提倡开展军屯,大力整饬北边屯田,重点清丈军队的土地数目。据此推知,张居正改革 ( )

A.有助于缓解统治危机 B.降低了蒙古势力的威胁

C.着眼于国家休养生息 D.解决了土地兼并的问题

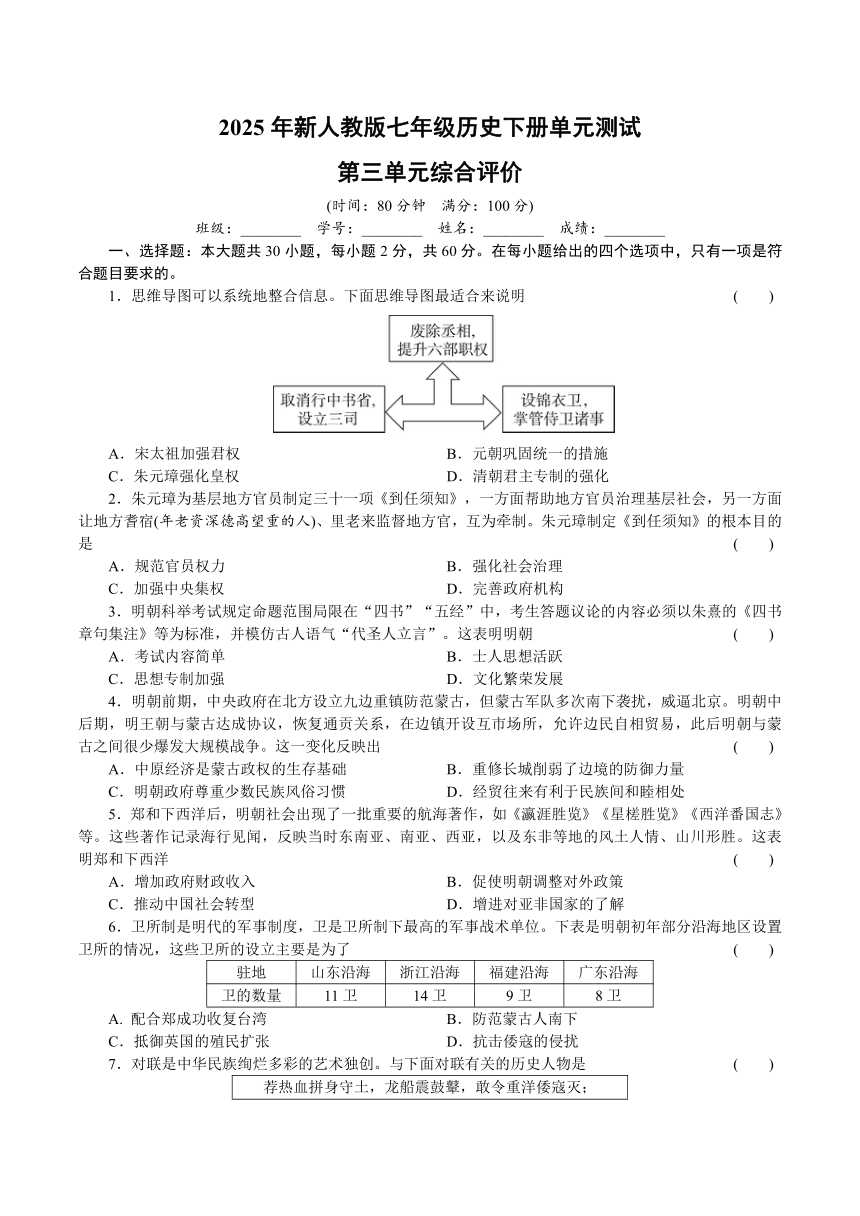

10.下面示意图中“?”处应填入 ( )

A.吴三桂降清 B.明朝建立 C.李自成起义 D.清军入关

11.辽、西夏、金三朝推崇科举制和儒家文化,萌生并强化了“懂礼即中国”“用中国之礼则中国之”的观念。清朝统治者入主中原后也大力推行儒学教育,广建孔庙。上述举措都有利于 ( )

A.助推文化重心转移 B.化解民族间的矛盾

C.增进南北文化交流 D.强化大一统的思想

12.据史料记载,郑成功率军进入台湾后,“南北路土社(台湾高山族的基层社会组织)闻风归附者接踵而至”,“土民男妇壶浆,迎者塞道”。据此可知,郑成功能够收复台湾的重要原因是 ( )

A.军队纪律严明 B.军事实力强大 C.战略战术得当 D.台湾人民支持

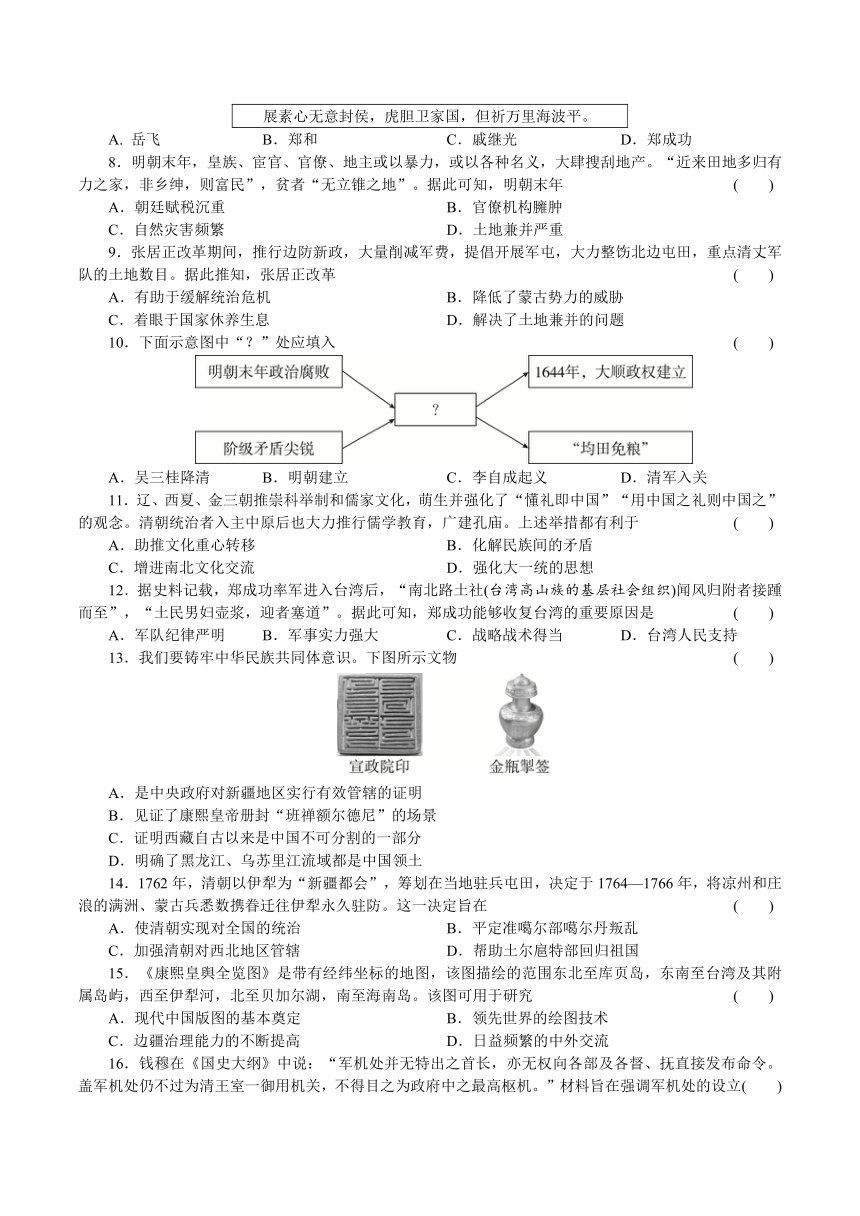

13.我们要铸牢中华民族共同体意识。下图所示文物 ( )

A.是中央政府对新疆地区实行有效管辖的证明

B.见证了康熙皇帝册封“班禅额尔德尼”的场景

C.证明西藏自古以来是中国不可分割的一部分

D.明确了黑龙江、乌苏里江流域都是中国领土

14.1762年,清朝以伊犁为“新疆都会”,筹划在当地驻兵屯田,决定于1764—1766年,将凉州和庄浪的满洲、蒙古兵悉数携眷迁往伊犁永久驻防。这一决定旨在 ( )

A.使清朝实现对全国的统治 B.平定准噶尔部噶尔丹叛乱

C.加强清朝对西北地区管辖 D.帮助土尔扈特部回归祖国

15.《康熙皇舆全览图》是带有经纬坐标的地图,该图描绘的范围东北至库页岛,东南至台湾及其附属岛屿,西至伊犁河,北至贝加尔湖,南至海南岛。该图可用于研究 ( )

A.现代中国版图的基本奠定 B.领先世界的绘图技术

C.边疆治理能力的不断提高 D.日益频繁的中外交流

16.钱穆在《国史大纲》中说:“军机处并无特出之首长,亦无权向各部及各督、抚直接发布命令。盖军机处仍不过为清王室一御用机关,不得目之为政府中之最高枢机。”材料旨在强调军机处的设立( )

A.推动君主专制的强化 B.抵御了外国入侵

C.促进文化艺术的繁荣 D.削弱了中央集权

17.乾隆年间,朝廷要求地方官员查禁大量戏曲剧本。在禁毁一些民间剧本的同时,朝廷鼓励并组织力量改编和创作了大量义夫节妇、孝子顺孙、忠君孝亲、劝人向善之类的剧本,供民间戏曲表演。这一措施旨在 ( )

A.推动戏曲艺术的繁荣 B.弘扬中华优秀传统文化

C.阻止儒家思想的传播 D.借助戏曲强化思想控制

18.小明在研究康乾盛世时,搜集了下面的史料。据此判断,其研究主题是 ( )

·康熙时,全国人口总数已达到1.5亿;乾隆末年,全国人口达到3亿。 ·乾隆三十九年(1774年),民愤四起,山东寿张县县民王伦组织白莲教教徒于当年秋天起义。 ·1793年,乾隆皇帝写给英王的敕谕中提到,“天朝法制森严,各处守土文武,恪遵功令,尔国船只到彼……定当立时驱逐出洋”。

A.君主专制 B.中外交往

C.危机初显 D.民生艰难

19.《红楼梦》中有大量有关“洋货”的记载,如西洋钟、西洋镜、油画、葡萄酒、珐琅杯、自行船等。这表明,当时 ( )

A.统一多民族国家进一步发展 B.白银外流加速

C.闭关自守并未禁绝中外贸易 D.贫富分化严重

20.清初,政府规定,凡流民垦荒而无力者,由国家资助耕牛、谷种;州县广招流民开垦耕种无主荒地,并可“永准为业”。据此可知,当时 ( )

A.朝廷重视农业生产 B.人地矛盾日益尖锐

C.农作物品种多样化 D.生产技术水平提高

21.清朝前期,广东佛山石湾镇制瓷业分工精细,已出现分别由坊主和雇工组成的东家行和西家行,双方通过协议制定工价和劳工待遇。这说明广东地区 ( )

A.制瓷技术全国领先 B.出现新型的生产经营方式

C.官营制瓷业占主导 D.新型雇佣关系已相当普遍

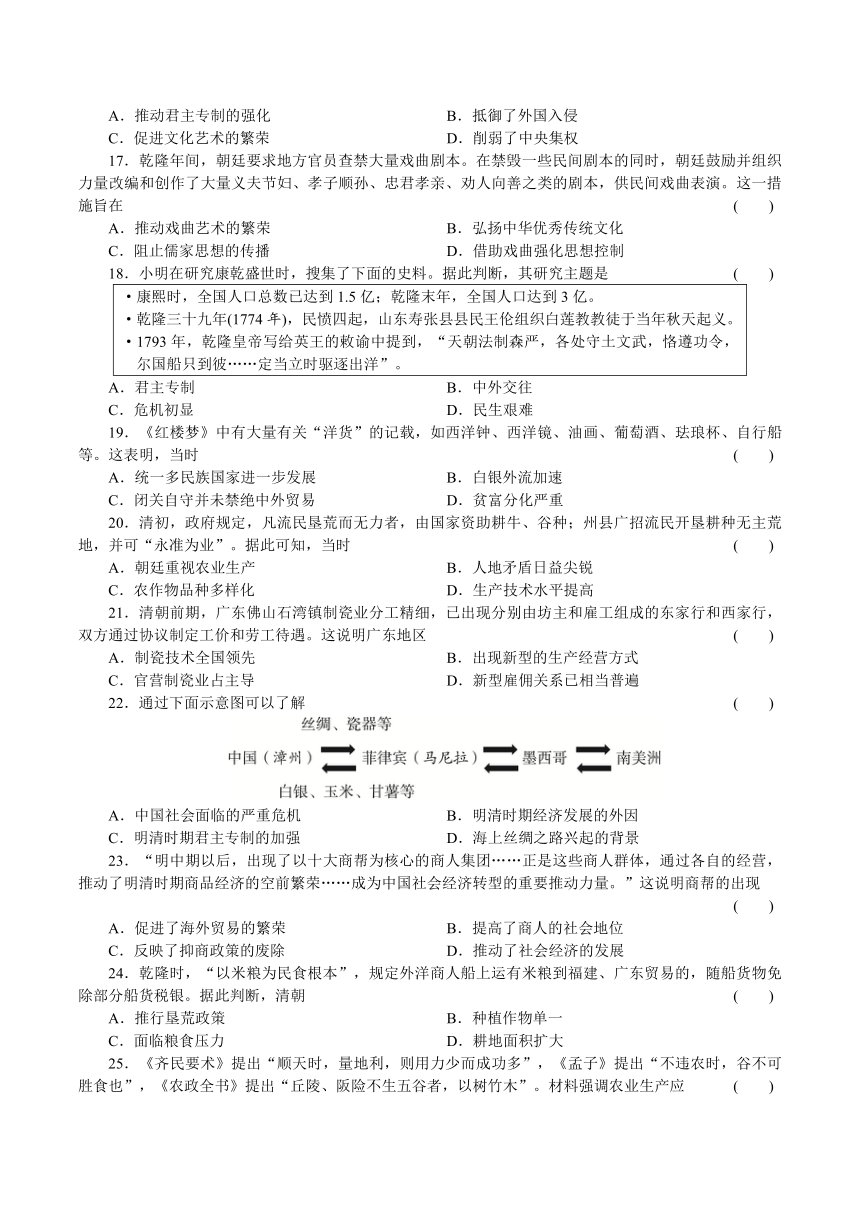

22.通过下面示意图可以了解 ( )

A.中国社会面临的严重危机 B.明清时期经济发展的外因

C.明清时期君主专制的加强 D.海上丝绸之路兴起的背景

23.“明中期以后,出现了以十大商帮为核心的商人集团……正是这些商人群体,通过各自的经营,推动了明清时期商品经济的空前繁荣……成为中国社会经济转型的重要推动力量。”这说明商帮的出现

( )

A.促进了海外贸易的繁荣 B.提高了商人的社会地位

C.反映了抑商政策的废除 D.推动了社会经济的发展

24.乾隆时,“以米粮为民食根本”,规定外洋商人船上运有米粮到福建、广东贸易的,随船货物免除部分船货税银。据此判断,清朝 ( )

A.推行垦荒政策 B.种植作物单一

C.面临粮食压力 D.耕地面积扩大

25.《齐民要术》提出“顺天时,量地利,则用力少而成功多”,《孟子》提出“不违农时,谷不可胜食也”,《农政全书》提出“丘陵、阪险不生五谷者,以树竹木”。材料强调农业生产应 ( )

A.调动农民积极性 B.注重循环利用

C.得到统治者重视 D.遵循自然规律

26.北京故宫是世界上现存规模最大、保存最完整的古代木结构建筑群。它利用榫卯结构(如下图所示)使极为复杂的建筑结构具有较强的抗震能力。由此可知,故宫 ( )

A.体现古代劳动人民的智慧和创造力 B.蕴含了古代民贵君轻的思想理念

C.是为防御北方蒙古族南扰而修建的 D.凸显皇权的至高无上和绝对权威

27.黄宗羲提出“天下为主,君为客”的思想,指出“天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”。据此可知,黄宗羲 ( )

A.反对君主专制制度 B.反对重农抑商的政策

C.肯定了皇权的权威 D.否定了传统儒家思想

28.明清小说继承了宋、元话本的现实主义传统,作者们对世俗社会十分关注。这些作品中,塑造了一批市井人物形象,为文学史画廊增添了新的内容。这一现象反映了 ( )

A.文化专制的松弛 B.统治者维护封建纲常的需要

C.市民文化的繁荣 D.文人对儒家传统道德的追求

29.康熙年间,令官员推举博学鸿儒,吸收学行兼优之士;开设明史馆,召集文人编纂明史,还进行多部儒经传注的修纂,编成《康熙字典》。上述措施的主要目的是 ( )

A.承续文化传统 B.倡导思想解放

C.弘扬程朱理学 D.保存历史文献

30.明末清初,粤剧逐渐形成,其服装多采用广绣,精美华丽。此外,粤剧广泛吸收了广东的音乐、牙雕、陶瓷、灰塑等艺术形式的精华。这体现出粤剧 ( )

A.历史悠久影响广泛 B.具有广泛群众基础

C.形式灵活内容丰富 D.富有地域文化特色

二、非选择题:本大题共3小题,第31小题16分,第32、33小题各12分,共40分。

31.中国历代统治者的各项政治举措在继承与创新中不断调整。阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 中国古代行政权力的运行机制,以在君主权力独占基础上的分权辅政为基本特征。君主集权于上、行政体制分权于下的权力制衡体制,或是实行集体宰相制度,或是在正式行政体制之外另设机构,以达到分权的目的。

——摘编自赵沛主编《中国古代行政制度》

材料二 朱元璋治国的指导思想是“权不专于一司”。臣下的权力越大,则不易控制,对统治的威胁也越大。相反,如果将臣下的权力层层分解,使其相互牵制,则便于统治。对臣下的分权是为了皇权的集中,下分是手段,上合是目的。

——摘编自杨欣《胡惟庸案与明初中央集权》

材料三 军机处之所以创立,部分是由于雍正帝需要一个联系紧密的助手小班子帮助他起草敕令;部分则由于它是一种避开权势显赫的亲王,从而进一步巩固皇帝权力和提高效率的手段。军机大臣与皇上商讨国是,并就一些皇上还未批阅的奏折提出对策建议,以及尽力记下皇上的旨意,然后回去起草谕旨。

——摘编自徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明君主专制背景下分权辅政的两种模式。(4分)

(2)根据材料二并结合相关史实,说明朱元璋治国“权不专于一司”。(4分)

(3)根据材料三,指出设立军机处的原因及其职能。(6分)

(4)综合上述材料,指出我国古代君主专制中央集权发展的趋势。(2分)

32.某校老师组织学生以“长城内外·历史记忆”为主题开展探究活动,请你参与并完成下列学习任务。(12分)

材料一 公元前8世纪—前3世纪,社会经济发展,战争不断加剧。为了彼此设防以及与周边少数民族斗争,齐、楚、魏、赵、燕等国在边境大规模修筑了长城。

——摘编自叶小燕《长城史话》

材料二

图1 明代农牧战争与气候冷暖变化频次关联图 图2 明长城主要修建时间同气温变化关联图

——摘编自同杨阳《长城与草原威胁——明代农牧战争、长城修建与气候冷暖变化的关系》

材料三 长城不是一条单纯的墙体,战国秦汉时期,与长城配套的设施包括边城、障城、烽燧、邮亭等,构成了烽燧、屯田、仓廪、邮驿交通和野战驻军五大体系。……明代隆庆和议后,马市如雨后春笋般蓬勃兴起,一些交通便利的边关墩堡也逐渐发展成农耕、游牧民族贸易往来的聚散地。“俺答纳款,马市互易,边疆无警,畿辅晏然,汉唐以来所未有也。”到了明朝末年,“塞上物阜民安,商贾辐辏,无异于中原”。

——摘编自王绍东《论长城对中华民族共同体意识的促进与影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出长城开始大规模修筑的历史时期,并指出这一时期的时代特征。(4分)

(2)根据材料二,解释长城修建、农牧战争和气候变化三者之间的联系。(4分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,从不同角度归纳长城的历史作用。(4分)

33.大事年表是展现历史进程的重要方式。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 中国古代中外交流大事记(部分)

时期 史实

唐朝 遣唐使来华

玄奘西行天竺

鉴真东渡日本

宋朝 设立市舶司,管理海外贸易

元朝 马可·波罗来华

海上丝绸之路进入鼎盛时期

明朝 郑和率船队七次下西洋

戚继光抗倭

清朝 郑成功收复台湾

实行闭关政策,只开放广州一处作为西方商船来华的口岸

(1)根据材料并结合所学知识,指出我国古代中外交流的特点。(4分)

(2)选择材料中至少两个相互关联的事件,提炼一个观点,并结合所学知识加以论述。(8分。要求:观点明确,史论结合,论证合理,条理清楚)

参考答案

1.C 2.C 3.C 4.D 5.D 6.D 7.C 8.D 9.A 10.C 11.D 12.D 13.C 14.C 15.A 16.A 17.D

18.C 19.C 20.A 21.B 22.B 23.D 24.C 25.D 26.A 27.A 28.C 29.A 30.D

31.(1)模式一:集体宰相制度,如唐朝实行三省六部制,三省的职权分工明确,彼此制约。(2分)模式二:在正式行政体制外另设机构分权,如清朝设立军机处,进一步强化了君主专制。(2分)

(2)将原来行中书省的权力一分为三,设立三司,互不统属;废除丞相,提升六部职权,使六部直接向皇帝负责,强化皇权;将大都督府分为五军都督府,分散兵权。(任答两点即可,4分)

(3)原因:起草诏令的需要;强化皇权,提高行政效率。(4分)职能:与皇帝商讨国是并提出建议;记录旨意,起草谕旨。(任答一点即可,2分)

(4)皇权不断强化,中央集权不断得到巩固。(2分)

32.(1)历史时期:春秋战国时期。(2分)时代特征:是中国历史上的大动荡、大变革、大发展时期,是奴隶社会向封建社会的过渡时期。(2分)

(2)气温下降促使北方游牧民族南下,引发农牧战争,中原王朝修建长城加强防御。(4分)

(3)政治上,抵御了游牧民族袭扰,维护了我国北方农耕地区的安全;经济上,促进了长城内外商业贸易的发展;文化上,推动了各民族之间的交往交流交融。(任选两个角度作答即可,4分)

33.(1)双向交流;交流领域广泛;和平交往与冲突并存,以和平交往为主;从主动开放到闭关自守。(任答两点即可,4分)

(2)【示例】

观点:对外开放使国家富强,闭关自守使国家落后。

论述:1405—1433年,郑和率船队七次下西洋,发展了海上丝绸之路,增进了中国与亚非国家和地区的了解和友好往来,为人类的航海事业作出了伟大贡献。清朝实行闭关政策,严格限制对外贸易,只开放广州一处作为西方商船来华的口岸,这种闭关自守的政策无法适应新的外部环境,导致当时的中国逐渐落后于世界潮流。

结论:对外开放是国家富强的必由之路,应坚持对外开放,加强国家间的交流与合作。

(观点2分,论述4分,结论2分,共8分)

第三单元综合评价

(时间:80分钟 满分:100分)

班级:________ 学号:________ 姓名:________ 成绩:________

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.思维导图可以系统地整合信息。下面思维导图最适合来说明 ( )

A.宋太祖加强君权 B.元朝巩固统一的措施

C.朱元璋强化皇权 D.清朝君主专制的强化

2.朱元璋为基层地方官员制定三十一项《到任须知》,一方面帮助地方官员治理基层社会,另一方面让地方耆宿(年老资深德高望重的人)、里老来监督地方官,互为牵制。朱元璋制定《到任须知》的根本目的是 ( )

A.规范官员权力 B.强化社会治理

C.加强中央集权 D.完善政府机构

3.明朝科举考试规定命题范围局限在“四书”“五经”中,考生答题议论的内容必须以朱熹的《四书章句集注》等为标准,并模仿古人语气“代圣人立言”。这表明明朝 ( )

A.考试内容简单 B.士人思想活跃

C.思想专制加强 D.文化繁荣发展

4.明朝前期,中央政府在北方设立九边重镇防范蒙古,但蒙古军队多次南下袭扰,威逼北京。明朝中后期,明王朝与蒙古达成协议,恢复通贡关系,在边镇开设互市场所,允许边民自相贸易,此后明朝与蒙古之间很少爆发大规模战争。这一变化反映出 ( )

A.中原经济是蒙古政权的生存基础 B.重修长城削弱了边境的防御力量

C.明朝政府尊重少数民族风俗习惯 D.经贸往来有利于民族间和睦相处

5.郑和下西洋后,明朝社会出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等。这些著作记录海行见闻,反映当时东南亚、南亚、西亚,以及东非等地的风土人情、山川形胜。这表明郑和下西洋 ( )

A.增加政府财政收入 B.促使明朝调整对外政策

C.推动中国社会转型 D.增进对亚非国家的了解

6.卫所制是明代的军事制度,卫是卫所制下最高的军事战术单位。下表是明朝初年部分沿海地区设置卫所的情况,这些卫所的设立主要是为了 ( )

驻地 山东沿海 浙江沿海 福建沿海 广东沿海

卫的数量 11卫 14卫 9卫 8卫

A. 配合郑成功收复台湾 B.防范蒙古人南下

C.抵御英国的殖民扩张 D.抗击倭寇的侵扰

7.对联是中华民族绚烂多彩的艺术独创。与下面对联有关的历史人物是 ( )

荐热血拼身守土,龙船震鼓鼙,敢令重洋倭寇灭; 展素心无意封侯,虎胆卫家国,但祈万里海波平。

A. 岳飞 B.郑和 C.戚继光 D.郑成功

8.明朝末年,皇族、宦官、官僚、地主或以暴力,或以各种名义,大肆搜刮地产。“近来田地多归有力之家,非乡绅,则富民”,贫者“无立锥之地”。据此可知,明朝末年 ( )

A.朝廷赋税沉重 B.官僚机构臃肿

C.自然灾害频繁 D.土地兼并严重

9.张居正改革期间,推行边防新政,大量削减军费,提倡开展军屯,大力整饬北边屯田,重点清丈军队的土地数目。据此推知,张居正改革 ( )

A.有助于缓解统治危机 B.降低了蒙古势力的威胁

C.着眼于国家休养生息 D.解决了土地兼并的问题

10.下面示意图中“?”处应填入 ( )

A.吴三桂降清 B.明朝建立 C.李自成起义 D.清军入关

11.辽、西夏、金三朝推崇科举制和儒家文化,萌生并强化了“懂礼即中国”“用中国之礼则中国之”的观念。清朝统治者入主中原后也大力推行儒学教育,广建孔庙。上述举措都有利于 ( )

A.助推文化重心转移 B.化解民族间的矛盾

C.增进南北文化交流 D.强化大一统的思想

12.据史料记载,郑成功率军进入台湾后,“南北路土社(台湾高山族的基层社会组织)闻风归附者接踵而至”,“土民男妇壶浆,迎者塞道”。据此可知,郑成功能够收复台湾的重要原因是 ( )

A.军队纪律严明 B.军事实力强大 C.战略战术得当 D.台湾人民支持

13.我们要铸牢中华民族共同体意识。下图所示文物 ( )

A.是中央政府对新疆地区实行有效管辖的证明

B.见证了康熙皇帝册封“班禅额尔德尼”的场景

C.证明西藏自古以来是中国不可分割的一部分

D.明确了黑龙江、乌苏里江流域都是中国领土

14.1762年,清朝以伊犁为“新疆都会”,筹划在当地驻兵屯田,决定于1764—1766年,将凉州和庄浪的满洲、蒙古兵悉数携眷迁往伊犁永久驻防。这一决定旨在 ( )

A.使清朝实现对全国的统治 B.平定准噶尔部噶尔丹叛乱

C.加强清朝对西北地区管辖 D.帮助土尔扈特部回归祖国

15.《康熙皇舆全览图》是带有经纬坐标的地图,该图描绘的范围东北至库页岛,东南至台湾及其附属岛屿,西至伊犁河,北至贝加尔湖,南至海南岛。该图可用于研究 ( )

A.现代中国版图的基本奠定 B.领先世界的绘图技术

C.边疆治理能力的不断提高 D.日益频繁的中外交流

16.钱穆在《国史大纲》中说:“军机处并无特出之首长,亦无权向各部及各督、抚直接发布命令。盖军机处仍不过为清王室一御用机关,不得目之为政府中之最高枢机。”材料旨在强调军机处的设立( )

A.推动君主专制的强化 B.抵御了外国入侵

C.促进文化艺术的繁荣 D.削弱了中央集权

17.乾隆年间,朝廷要求地方官员查禁大量戏曲剧本。在禁毁一些民间剧本的同时,朝廷鼓励并组织力量改编和创作了大量义夫节妇、孝子顺孙、忠君孝亲、劝人向善之类的剧本,供民间戏曲表演。这一措施旨在 ( )

A.推动戏曲艺术的繁荣 B.弘扬中华优秀传统文化

C.阻止儒家思想的传播 D.借助戏曲强化思想控制

18.小明在研究康乾盛世时,搜集了下面的史料。据此判断,其研究主题是 ( )

·康熙时,全国人口总数已达到1.5亿;乾隆末年,全国人口达到3亿。 ·乾隆三十九年(1774年),民愤四起,山东寿张县县民王伦组织白莲教教徒于当年秋天起义。 ·1793年,乾隆皇帝写给英王的敕谕中提到,“天朝法制森严,各处守土文武,恪遵功令,尔国船只到彼……定当立时驱逐出洋”。

A.君主专制 B.中外交往

C.危机初显 D.民生艰难

19.《红楼梦》中有大量有关“洋货”的记载,如西洋钟、西洋镜、油画、葡萄酒、珐琅杯、自行船等。这表明,当时 ( )

A.统一多民族国家进一步发展 B.白银外流加速

C.闭关自守并未禁绝中外贸易 D.贫富分化严重

20.清初,政府规定,凡流民垦荒而无力者,由国家资助耕牛、谷种;州县广招流民开垦耕种无主荒地,并可“永准为业”。据此可知,当时 ( )

A.朝廷重视农业生产 B.人地矛盾日益尖锐

C.农作物品种多样化 D.生产技术水平提高

21.清朝前期,广东佛山石湾镇制瓷业分工精细,已出现分别由坊主和雇工组成的东家行和西家行,双方通过协议制定工价和劳工待遇。这说明广东地区 ( )

A.制瓷技术全国领先 B.出现新型的生产经营方式

C.官营制瓷业占主导 D.新型雇佣关系已相当普遍

22.通过下面示意图可以了解 ( )

A.中国社会面临的严重危机 B.明清时期经济发展的外因

C.明清时期君主专制的加强 D.海上丝绸之路兴起的背景

23.“明中期以后,出现了以十大商帮为核心的商人集团……正是这些商人群体,通过各自的经营,推动了明清时期商品经济的空前繁荣……成为中国社会经济转型的重要推动力量。”这说明商帮的出现

( )

A.促进了海外贸易的繁荣 B.提高了商人的社会地位

C.反映了抑商政策的废除 D.推动了社会经济的发展

24.乾隆时,“以米粮为民食根本”,规定外洋商人船上运有米粮到福建、广东贸易的,随船货物免除部分船货税银。据此判断,清朝 ( )

A.推行垦荒政策 B.种植作物单一

C.面临粮食压力 D.耕地面积扩大

25.《齐民要术》提出“顺天时,量地利,则用力少而成功多”,《孟子》提出“不违农时,谷不可胜食也”,《农政全书》提出“丘陵、阪险不生五谷者,以树竹木”。材料强调农业生产应 ( )

A.调动农民积极性 B.注重循环利用

C.得到统治者重视 D.遵循自然规律

26.北京故宫是世界上现存规模最大、保存最完整的古代木结构建筑群。它利用榫卯结构(如下图所示)使极为复杂的建筑结构具有较强的抗震能力。由此可知,故宫 ( )

A.体现古代劳动人民的智慧和创造力 B.蕴含了古代民贵君轻的思想理念

C.是为防御北方蒙古族南扰而修建的 D.凸显皇权的至高无上和绝对权威

27.黄宗羲提出“天下为主,君为客”的思想,指出“天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”。据此可知,黄宗羲 ( )

A.反对君主专制制度 B.反对重农抑商的政策

C.肯定了皇权的权威 D.否定了传统儒家思想

28.明清小说继承了宋、元话本的现实主义传统,作者们对世俗社会十分关注。这些作品中,塑造了一批市井人物形象,为文学史画廊增添了新的内容。这一现象反映了 ( )

A.文化专制的松弛 B.统治者维护封建纲常的需要

C.市民文化的繁荣 D.文人对儒家传统道德的追求

29.康熙年间,令官员推举博学鸿儒,吸收学行兼优之士;开设明史馆,召集文人编纂明史,还进行多部儒经传注的修纂,编成《康熙字典》。上述措施的主要目的是 ( )

A.承续文化传统 B.倡导思想解放

C.弘扬程朱理学 D.保存历史文献

30.明末清初,粤剧逐渐形成,其服装多采用广绣,精美华丽。此外,粤剧广泛吸收了广东的音乐、牙雕、陶瓷、灰塑等艺术形式的精华。这体现出粤剧 ( )

A.历史悠久影响广泛 B.具有广泛群众基础

C.形式灵活内容丰富 D.富有地域文化特色

二、非选择题:本大题共3小题,第31小题16分,第32、33小题各12分,共40分。

31.中国历代统治者的各项政治举措在继承与创新中不断调整。阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 中国古代行政权力的运行机制,以在君主权力独占基础上的分权辅政为基本特征。君主集权于上、行政体制分权于下的权力制衡体制,或是实行集体宰相制度,或是在正式行政体制之外另设机构,以达到分权的目的。

——摘编自赵沛主编《中国古代行政制度》

材料二 朱元璋治国的指导思想是“权不专于一司”。臣下的权力越大,则不易控制,对统治的威胁也越大。相反,如果将臣下的权力层层分解,使其相互牵制,则便于统治。对臣下的分权是为了皇权的集中,下分是手段,上合是目的。

——摘编自杨欣《胡惟庸案与明初中央集权》

材料三 军机处之所以创立,部分是由于雍正帝需要一个联系紧密的助手小班子帮助他起草敕令;部分则由于它是一种避开权势显赫的亲王,从而进一步巩固皇帝权力和提高效率的手段。军机大臣与皇上商讨国是,并就一些皇上还未批阅的奏折提出对策建议,以及尽力记下皇上的旨意,然后回去起草谕旨。

——摘编自徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明君主专制背景下分权辅政的两种模式。(4分)

(2)根据材料二并结合相关史实,说明朱元璋治国“权不专于一司”。(4分)

(3)根据材料三,指出设立军机处的原因及其职能。(6分)

(4)综合上述材料,指出我国古代君主专制中央集权发展的趋势。(2分)

32.某校老师组织学生以“长城内外·历史记忆”为主题开展探究活动,请你参与并完成下列学习任务。(12分)

材料一 公元前8世纪—前3世纪,社会经济发展,战争不断加剧。为了彼此设防以及与周边少数民族斗争,齐、楚、魏、赵、燕等国在边境大规模修筑了长城。

——摘编自叶小燕《长城史话》

材料二

图1 明代农牧战争与气候冷暖变化频次关联图 图2 明长城主要修建时间同气温变化关联图

——摘编自同杨阳《长城与草原威胁——明代农牧战争、长城修建与气候冷暖变化的关系》

材料三 长城不是一条单纯的墙体,战国秦汉时期,与长城配套的设施包括边城、障城、烽燧、邮亭等,构成了烽燧、屯田、仓廪、邮驿交通和野战驻军五大体系。……明代隆庆和议后,马市如雨后春笋般蓬勃兴起,一些交通便利的边关墩堡也逐渐发展成农耕、游牧民族贸易往来的聚散地。“俺答纳款,马市互易,边疆无警,畿辅晏然,汉唐以来所未有也。”到了明朝末年,“塞上物阜民安,商贾辐辏,无异于中原”。

——摘编自王绍东《论长城对中华民族共同体意识的促进与影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出长城开始大规模修筑的历史时期,并指出这一时期的时代特征。(4分)

(2)根据材料二,解释长城修建、农牧战争和气候变化三者之间的联系。(4分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,从不同角度归纳长城的历史作用。(4分)

33.大事年表是展现历史进程的重要方式。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 中国古代中外交流大事记(部分)

时期 史实

唐朝 遣唐使来华

玄奘西行天竺

鉴真东渡日本

宋朝 设立市舶司,管理海外贸易

元朝 马可·波罗来华

海上丝绸之路进入鼎盛时期

明朝 郑和率船队七次下西洋

戚继光抗倭

清朝 郑成功收复台湾

实行闭关政策,只开放广州一处作为西方商船来华的口岸

(1)根据材料并结合所学知识,指出我国古代中外交流的特点。(4分)

(2)选择材料中至少两个相互关联的事件,提炼一个观点,并结合所学知识加以论述。(8分。要求:观点明确,史论结合,论证合理,条理清楚)

参考答案

1.C 2.C 3.C 4.D 5.D 6.D 7.C 8.D 9.A 10.C 11.D 12.D 13.C 14.C 15.A 16.A 17.D

18.C 19.C 20.A 21.B 22.B 23.D 24.C 25.D 26.A 27.A 28.C 29.A 30.D

31.(1)模式一:集体宰相制度,如唐朝实行三省六部制,三省的职权分工明确,彼此制约。(2分)模式二:在正式行政体制外另设机构分权,如清朝设立军机处,进一步强化了君主专制。(2分)

(2)将原来行中书省的权力一分为三,设立三司,互不统属;废除丞相,提升六部职权,使六部直接向皇帝负责,强化皇权;将大都督府分为五军都督府,分散兵权。(任答两点即可,4分)

(3)原因:起草诏令的需要;强化皇权,提高行政效率。(4分)职能:与皇帝商讨国是并提出建议;记录旨意,起草谕旨。(任答一点即可,2分)

(4)皇权不断强化,中央集权不断得到巩固。(2分)

32.(1)历史时期:春秋战国时期。(2分)时代特征:是中国历史上的大动荡、大变革、大发展时期,是奴隶社会向封建社会的过渡时期。(2分)

(2)气温下降促使北方游牧民族南下,引发农牧战争,中原王朝修建长城加强防御。(4分)

(3)政治上,抵御了游牧民族袭扰,维护了我国北方农耕地区的安全;经济上,促进了长城内外商业贸易的发展;文化上,推动了各民族之间的交往交流交融。(任选两个角度作答即可,4分)

33.(1)双向交流;交流领域广泛;和平交往与冲突并存,以和平交往为主;从主动开放到闭关自守。(任答两点即可,4分)

(2)【示例】

观点:对外开放使国家富强,闭关自守使国家落后。

论述:1405—1433年,郑和率船队七次下西洋,发展了海上丝绸之路,增进了中国与亚非国家和地区的了解和友好往来,为人类的航海事业作出了伟大贡献。清朝实行闭关政策,严格限制对外贸易,只开放广州一处作为西方商船来华的口岸,这种闭关自守的政策无法适应新的外部环境,导致当时的中国逐渐落后于世界潮流。

结论:对外开放是国家富强的必由之路,应坚持对外开放,加强国家间的交流与合作。

(观点2分,论述4分,结论2分,共8分)

同课章节目录