2025届贵州省高三下学期模拟考试2历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届贵州省高三下学期模拟考试2历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1004.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-18 16:01:29 | ||

图片预览

文档简介

2025届高三历史模拟试卷(2)

一、单选题(每小题3分,共16题,合计48分)

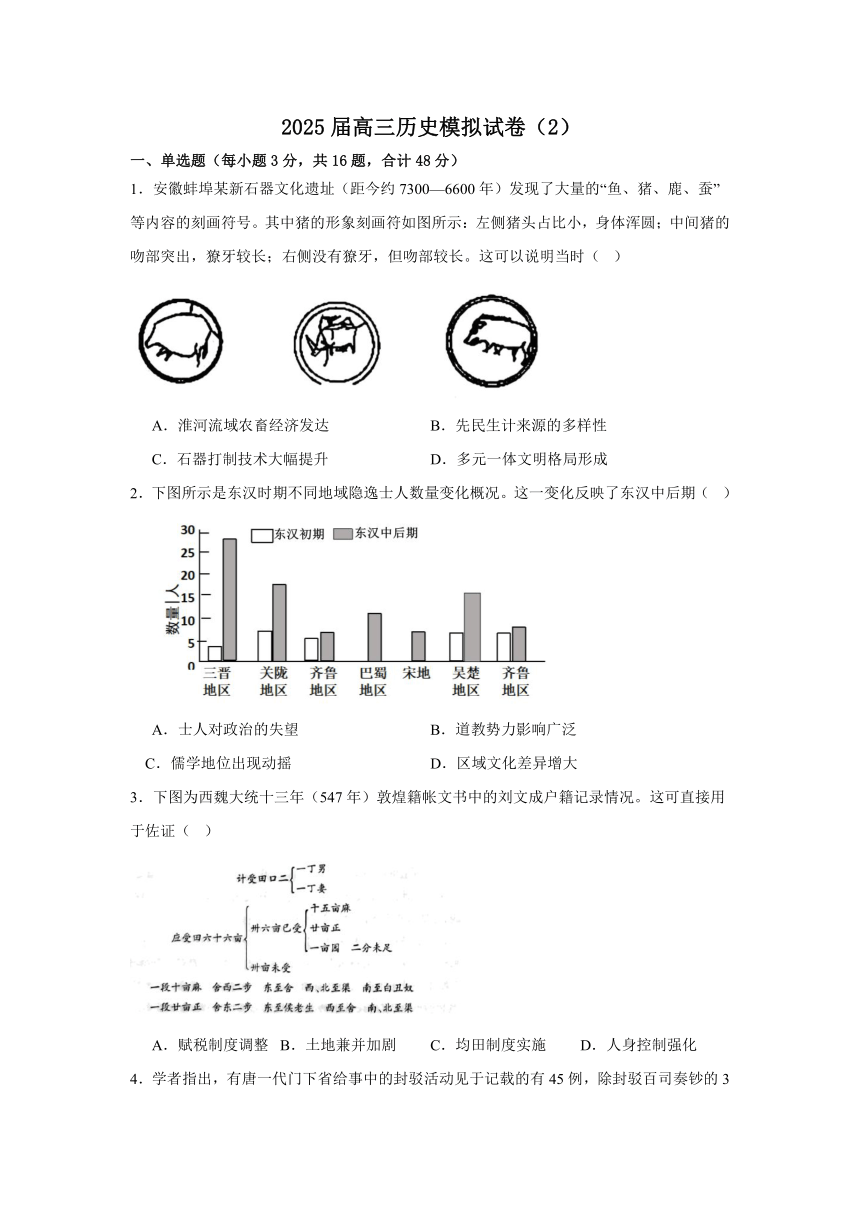

1.安徽蚌埠某新石器文化遗址(距今约7300—6600年)发现了大量的“鱼、猪、鹿、蚕”等内容的刻画符号。其中猪的形象刻画符如图所示:左侧猪头占比小,身体浑圆;中间猪的吻部突出,獠牙较长;右侧没有獠牙,但吻部较长。这可以说明当时( )

A.淮河流域农畜经济发达 B.先民生计来源的多样性

C.石器打制技术大幅提升 D.多元一体文明格局形成

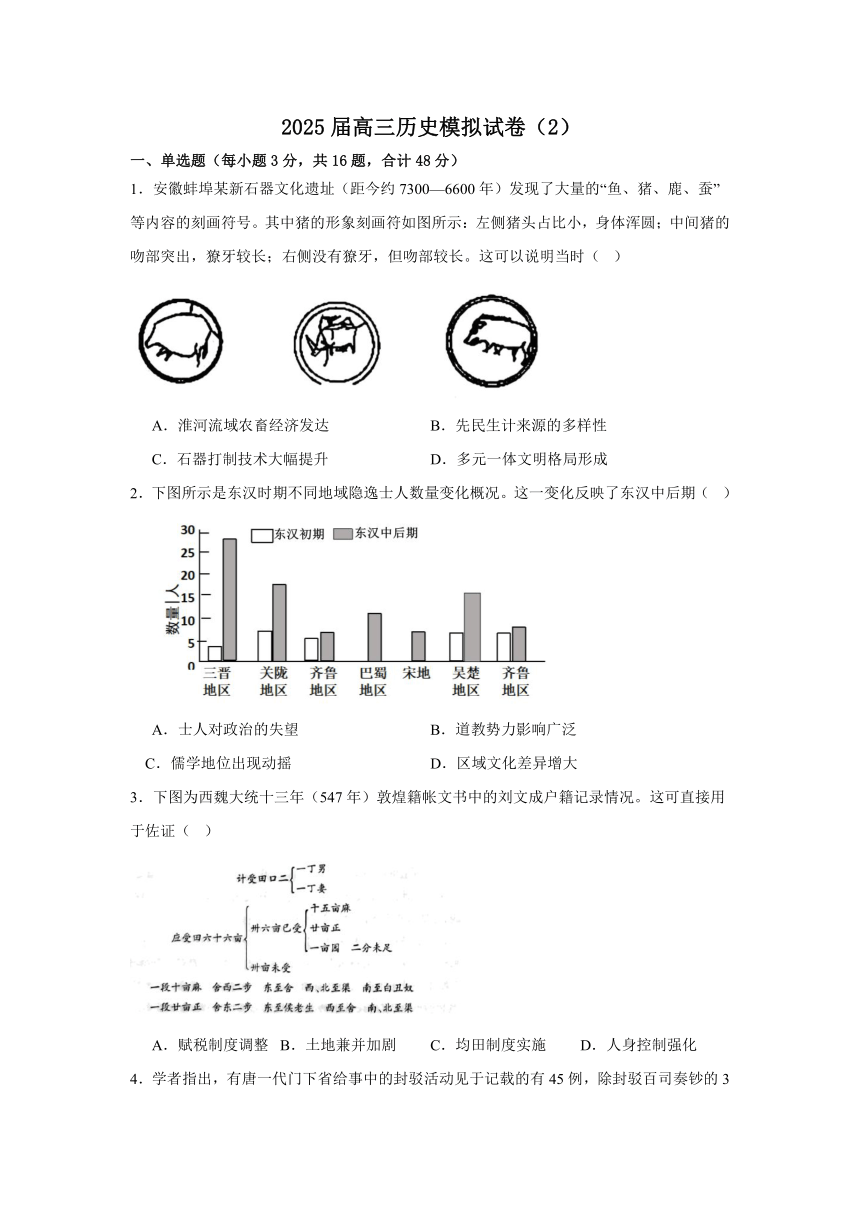

2.下图所示是东汉时期不同地域隐逸士人数量变化概况。这一变化反映了东汉中后期( )

士人对政治的失望 B.道教势力影响广泛

C.儒学地位出现动摇 D.区域文化差异增大

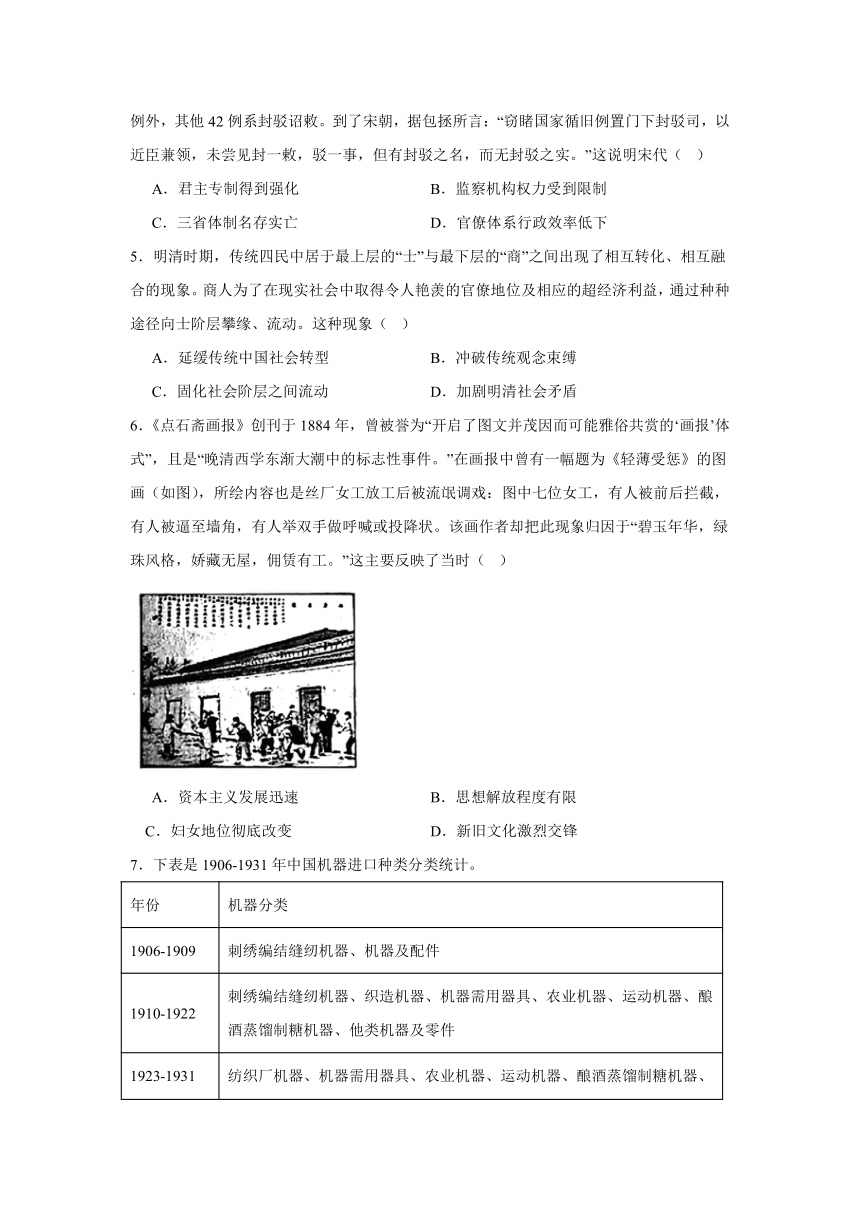

3.下图为西魏大统十三年(547年)敦煌籍帐文书中的刘文成户籍记录情况。这可直接用于佐证( )

A.赋税制度调整 B.土地兼并加剧 C.均田制度实施 D.人身控制强化

4.学者指出,有唐一代门下省给事中的封驳活动见于记载的有45例,除封驳百司奏钞的3例外,其他42例系封驳诏敕。到了宋朝,据包拯所言:“窃睹国家循旧例置门下封驳司,以近臣兼领,未尝见封一敕,驳一事,但有封驳之名,而无封驳之实。”这说明宋代( )

A.君主专制得到强化 B.监察机构权力受到限制

C.三省体制名存实亡 D.官僚体系行政效率低下

5.明清时期,传统四民中居于最上层的“士”与最下层的“商”之间出现了相互转化、相互融合的现象。商人为了在现实社会中取得令人艳羡的官僚地位及相应的超经济利益,通过种种途径向士阶层攀缘、流动。这种现象( )

A.延缓传统中国社会转型 B.冲破传统观念束缚

C.固化社会阶层之间流动 D.加剧明清社会矛盾

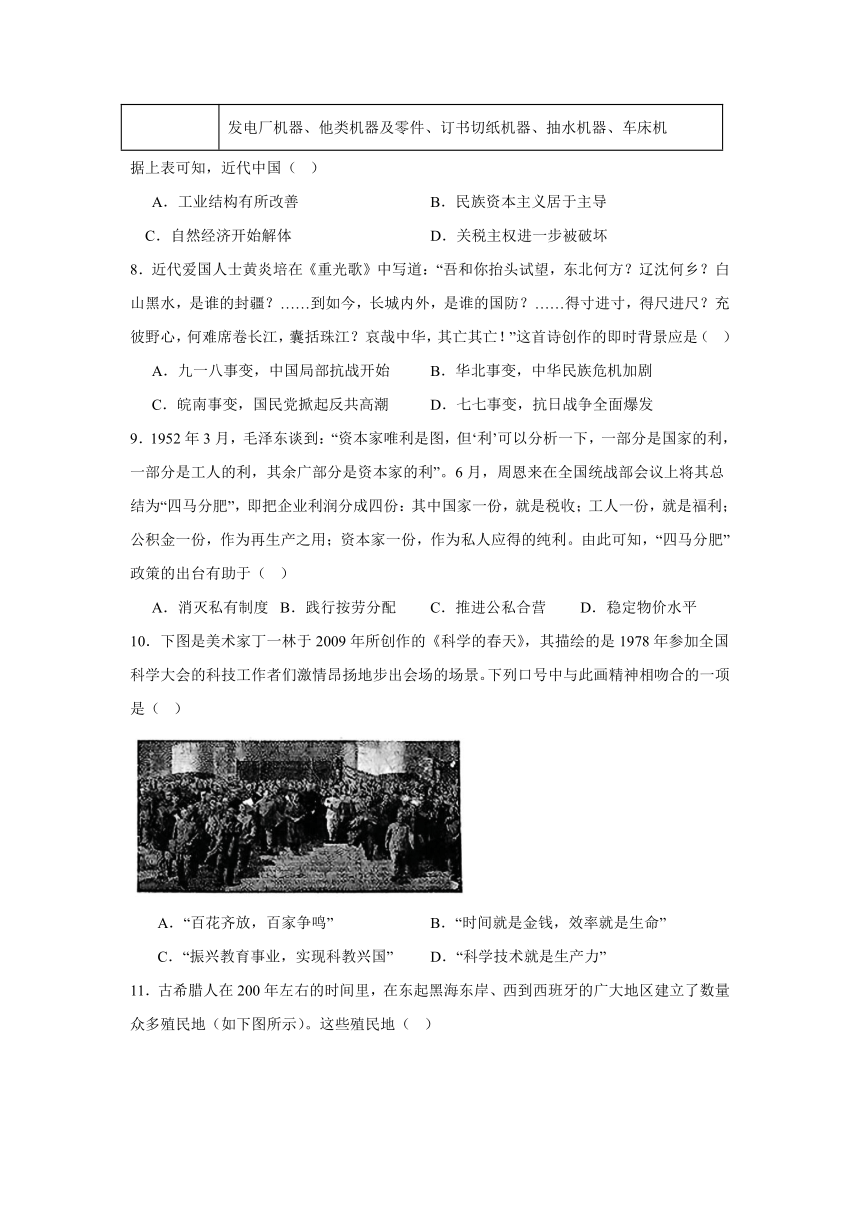

6.《点石斋画报》创刊于1884年,曾被誉为“开启了图文并茂因而可能雅俗共赏的‘画报’体式”,且是“晚清西学东渐大潮中的标志性事件。”在画报中曾有一幅题为《轻薄受惩》的图画(如图),所绘内容也是丝厂女工放工后被流氓调戏:图中七位女工,有人被前后拦截,有人被逼至墙角,有人举双手做呼喊或投降状。该画作者却把此现象归因于“碧玉年华,绿珠风格,娇藏无屋,佣赁有工。”这主要反映了当时( )

资本主义发展迅速 B.思想解放程度有限

C.妇女地位彻底改变 D.新旧文化激烈交锋

7.下表是1906-1931年中国机器进口种类分类统计。

年份 机器分类

1906-1909 刺绣编结缝纫机器、机器及配件

1910-1922 刺绣编结缝纫机器、织造机器、机器需用器具、农业机器、运动机器、酿酒蒸馏制糖机器、他类机器及零件

1923-1931 纺织厂机器、机器需用器具、农业机器、运动机器、酿酒蒸馏制糖机器、发电厂机器、他类机器及零件、订书切纸机器、抽水机器、车床机

据上表可知,近代中国( )

工业结构有所改善 B.民族资本主义居于主导

C.自然经济开始解体 D.关税主权进一步被破坏

8.近代爱国人士黄炎培在《重光歌》中写道:“吾和你抬头试望,东北何方?辽沈何乡?白山黑水,是谁的封疆?……到如今,长城内外,是谁的国防?……得寸进寸,得尺进尺?充彼野心,何难席卷长江,囊括珠江?哀哉中华,其亡其亡!”这首诗创作的即时背景应是( )

A.九一八事变,中国局部抗战开始 B.华北事变,中华民族危机加剧

C.皖南事变,国民党掀起反共高潮 D.七七事变,抗日战争全面爆发

9.1952年3月,毛泽东谈到:“资本家唯利是图,但‘利’可以分析一下,一部分是国家的利,一部分是工人的利,其余广部分是资本家的利”。6月,周恩来在全国统战部会议上将其总结为“四马分肥”,即把企业利润分成四份:其中国家一份,就是税收;工人一份,就是福利;公积金一份,作为再生产之用;资本家一份,作为私人应得的纯利。由此可知,“四马分肥”政策的出台有助于( )

A.消灭私有制度 B.践行按劳分配 C.推进公私合营 D.稳定物价水平

10.下图是美术家丁一林于2009年所创作的《科学的春天》,其描绘的是1978年参加全国科学大会的科技工作者们激情昂扬地步出会场的场景。下列口号中与此画精神相吻合的一项是( )

A.“百花齐放,百家争鸣” B.“时间就是金钱,效率就是生命”

C.“振兴教育事业,实现科教兴国” D.“科学技术就是生产力”

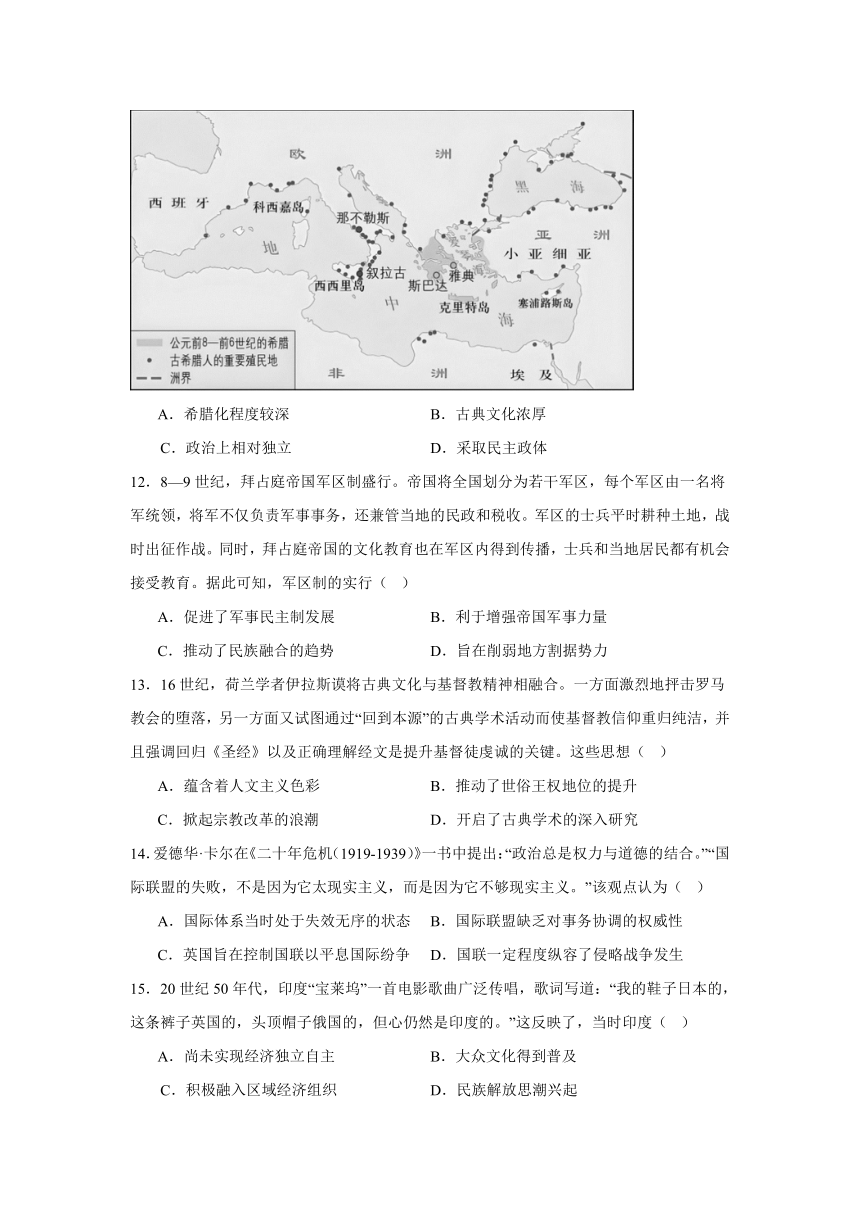

11.古希腊人在200年左右的时间里,在东起黑海东岸、西到西班牙的广大地区建立了数量众多殖民地(如下图所示)。这些殖民地( )

希腊化程度较深 B.古典文化浓厚

C.政治上相对独立 D.采取民主政体

12.8—9世纪,拜占庭帝国军区制盛行。帝国将全国划分为若干军区,每个军区由一名将军统领,将军不仅负责军事事务,还兼管当地的民政和税收。军区的士兵平时耕种土地,战时出征作战。同时,拜占庭帝国的文化教育也在军区内得到传播,士兵和当地居民都有机会接受教育。据此可知,军区制的实行( )

A.促进了军事民主制发展 B.利于增强帝国军事力量

C.推动了民族融合的趋势 D.旨在削弱地方割据势力

13.16世纪,荷兰学者伊拉斯谟将古典文化与基督教精神相融合。一方面激烈地抨击罗马教会的堕落,另一方面又试图通过“回到本源”的古典学术活动而使基督教信仰重归纯洁,并且强调回归《圣经》以及正确理解经文是提升基督徒虔诚的关键。这些思想( )

A.蕴含着人文主义色彩 B.推动了世俗王权地位的提升

C.掀起宗教改革的浪潮 D.开启了古典学术的深入研究

14.爱德华·卡尔在《二十年危机(1919-1939)》一书中提出:“政治总是权力与道德的结合。”“国际联盟的失败,不是因为它太现实主义,而是因为它不够现实主义。”该观点认为( )

A.国际体系当时处于失效无序的状态 B.国际联盟缺乏对事务协调的权威性

C.英国旨在控制国联以平息国际纷争 D.国联一定程度纵容了侵略战争发生

15.20世纪50年代,印度“宝莱坞”一首电影歌曲广泛传唱,歌词写道:“我的鞋子日本的,这条裤子英国的,头顶帽子俄国的,但心仍然是印度的。”这反映了,当时印度( )

尚未实现经济独立自主 B.大众文化得到普及

C.积极融入区域经济组织 D.民族解放思潮兴起

16.2023年10月2日开始的新一轮巴以冲突爆发以来,联合国安理会多次进行关于加沙局势的决议草案投票,但美国均对前三轮决议草案行使一票否决,直至第五轮投票安理会才通过具有约束力的决议,在此期间已有超过1.2万人在冲突中丧生。这表明( )

A.地区热点问题将无法被政治解决 B.发达国家常常违背国际法的规则

C.反对霸权主义成为当今时代主题 D.全球治理机制的改革已迫在眉睫

二、材料题(17题12分,18题14分,19题14分,20题12分,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 清朝时,外来移民到达黔东南苗疆后,很难获得肥沃的土地,但又急于产出粮食,在这种情况下,种植六十日、百日黏等成熟早、对土壤要求低的占稻品种无疑是最为明智的选择。作为“暂时性移民”的流官,亦对小麦、玉米等外来作物持推崇态度。自雍正开辟黔东南苗疆后,该地交通日益通畅。可以说,越来越密集的水陆交通网络也为外来作物规模性种植及经济发展提供了长足的保障。与此同时,不少外来作物用途颇广,如包谷“嫩时可切片做蔬”“碾为粉,可柈并酿烧酒”“其糜作饴”,满足了当地民众饮食和日用之需。当地乡民利用包谷宜山特性,将其地置于杉木林下,实现了林粮兼种。值得一提的是,清末贵州人口比清初翻了14倍。

——摘编自李心雨《清至民国黔东南苗疆外来作物规模种植与乡民生活探析》

(1)据材料并结合所学知识,概括清朝时外来作物在苗疆地区规模性种植的原因。(6分)

(2)据材料并结合所学知识,简析外来作物传入对黔东南苗疆地区的影响。(6)试卷第1页,共3页

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 十九世纪改革前,在地方政府建制方面,英国一直保持着明显的地方自治特征。英国的地方政府经历了从盎格鲁-撒克逊时期到十九世纪之间的“‘自下而上’的地方政治制度的形成时期”,从盎格鲁-撒克逊时期开始基于自治传统形成了郡区制、自治市制和教区制。十九世纪英国地方政府改革通过一系列法案(如1834年《济贫法》、1888年《地方政府条例》等),确立了新的地方管理体系。改革规定地方议会由民选产生,地方政府对本地区选民负责,同时中央通过立法、财政等手段加强了对地方的管控。改革延续了英国地方自治传统,但也形成了“有限的地方自治”模式。

——整理自高亚林《英国现代国家建构中的地方自治传统——基于十九世纪英国地方政府改革的分析》

材料二 20世纪七八十年代以来,西方发达国家第三条道路兴起……社区重新进入政府的决策视野,积极的公民权利和社会融合成为公共政策的主旋律。“政府大幅削减公共开支,积极推进公共部门的私有化,政府对社区服务的投入急剧下降”“政府逐渐从服务供给的垄断者身份转变为服务购买的最大雇主,形成了以社区为依托的社区照顾政策”。发达国家的社会力量参与社区治理的空间得以扩大,在美国发展出一些以发展经济为重点的“社区发展公司”……在英国,一些社区志愿者组织相继出现,陆续进入社区治理领域。

——摘编自吴晓琳、郝丽娜《“社区复兴运动”以来国外社区治理研究的理论考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪英国基层治理的发展趋势。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪七八十年代以后西方城市社区治理发生变化的原因。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 直接税观念在晚清时引入中国,主要包括所得税、遗产税、房产税及财产税等税类。在孙中山的税收主张中,直接税居于重要地位,他表示:中国生产不足,要通过发展实业,制造国家资本,直接税节制的是私人资本,充实的是国家资本,可以促进分配的社会化,“消灭商人的垄断,增加国家的财富,更用这种财富来把运输和交通收归公有,以及改良工人的教育、卫生和工厂的设备,来增加社会上的生产力。”然而在革命过程中,直接税未能发挥实际功用。

1914年北洋政府发布了经国会通过的所得税暂行章程并强力推行,但遭到商会及各自治团体的一致抵抗,最终所得税和遗产税均未能成功落地开征。

——摘编自魏文享《孙中山民生主义与国民政府的直接税改革》

材料二 1950年1月,政务院发布了新中国税制建设的纲领性文件《全国税政实施要则》,其中涉及对个人所得征税的主要是薪给报酬所得税和存款利息所得税,但由于种种原因,一直没有开征。1978年以后,我国相继开征了对外籍个人征收的个人所得税、对国内居民征收的城乡个体工商业户所得税和个人收入调节税。1994年将上述三税修订合一,颁布实施了新的个人所得税法,初步建立起符合我国实际的个人所得税制度。1994年,我国仅征收个人所得税73亿元,2008年增加到3722亿元(见下图)。

——据中华人民共和国财政部《我国个人所得税基本情况》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孙中山关于直接税的主张并分析民国初年直接税改革难以推进的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国个人所得税征收的变化并分析其意义。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料中国共产党边疆认知与边疆话语的百年流变简表

时期 主要举措

1921—1949年 1921年,党初步提出“民族平等”理念,探索动员边疆少数民族参与革命的路径。长征途中深入了解并尊重少数民族宗教信仰,大力培养少数民族干部。全民族抗战时期,强调将边疆民族问题与全民族抗战紧密相连。1945年推动成立内蒙古自治运动联合会,1947年成功建立内蒙古自治区。

1949—1978年 新中国成立初期,广泛开展民族团结教育,全面推行民族区域自治制度,奠定边疆治理基础。稳步推进边疆地区社会主义建设,始终强调民族团结和各民族共同发展,在曲折中探索边疆治理道路。

1978—1992年 1978年后,科学规划边疆建设,提出“两个离不开”重要思想,引导边疆地区融入改革开放潮流。深刻强调“民族问题是社会总问题的一部分”,大力推进沿边开放,深入开展“兴边富民”行动。

2012年至今 创造性提出“治国必治边,治边先稳藏”等一系列新理念,精心构建新时代边疆治理话语体系,推动边疆治理迈向新高度。

——据罗群《革命·建设·发展·治理——中国共产党边疆认知与边疆话语的百年流变》

根据材料并结合所学知识,围绕“中国共产党的边疆治理”,自行拟定一个具体论题,并进行阐述。(要求:论题明确,阐述充分,史实准确,逻辑清晰)(12分)试卷第1页,共3页

《2025届高三历史模拟试卷(2)》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A C A A B A B C D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C A A B A D

1.B

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:新石器时代(中国)。依据材料并结合所学可知,该遗址的刻画符提示的信息表明当时的先民采用渔猎、养殖等多种方式获得肉食来源,这说明当地先民生计来源存在着多样性,B项正确;材料无法说明整个淮河流域的情况,排除A项;材料提及的是新石器时代,排除C项;材料未涉及多元一体的文明格局,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】据本题主题干的设问词可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:东汉(中国)。据题干及结合所学可知,隐逸士人通常指的是那些选择远离官场、隐居不仕的知识分子。东汉中后期,外戚宦官交替专权,朝政腐败,社会动荡,许多士人对政治感到失望,选择隐居不仕,以保持自己的气节和道德操守,A项正确;虽然道教在东汉末年出现,但图表中隐逸士人数量的增加并不能直接反映道教势力的广泛影响,且隐逸与道教信仰之间并无必然联系,排除B项;东汉时期,儒学仍然是社会的主流思想,排除C项;图表显示的是不同地域隐逸士人数量的变化,而非文化差异,排除D 项。故选A项。

3.C

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:6世纪(中国)。根据材料及所学可知,均田制是由北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度,部分土地在耕作一定年限后归其所有,部分土地在其死后还给官府。图中的户籍记录详细记载了刘文成一家的人口信息以及受田情况。“计受田”“应受田”的记录直接反映均田制下土地分配的实施情况,C项正确;材料核心是土地分配记录,而非赋税征收相关内容,无法佐证赋税制度的调整,排除A项;材料未体现土地兼并的信息,与“土地兼并加剧”无关,排除B项;材料聚焦土地分配,未涉及政府对民众人身控制强化的内容,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。根据材料关键信息可知准确时空是:宋代的中国。根据材料及所学可知,唐代门下省给事中通过封驳权形成对皇权的制度性约束,而宋代封驳职能虚化的背后,是皇权对给事中一职的架空,这一监察机制难以对皇权形成有效的制约,本质上是君主专制的强化,A项正确;门下省虽有监察职能,但并非专职监察机构,且监察权限受限的本质依旧是君主专制的强化,排除B项;“三省体制名存实亡”属于表象而非实质,排除C项;宋代封驳权的行使与行政效率无关,排除D项。故选A项。

5.A

【详解】根据次题干设问词,可知这是影响题、本质题,据材料关键信息可知准确时空是:明清时期的中国。根据材料可知,明清时期,中国社会内部已经出现了资本主义萌芽,社会处于向近代转型的前夜。然而,商人通过向士阶层攀缘、流动,以获取官僚地位和超经济利益,这使得他们更倾向于维护传统的封建等级制度和经济秩序,而不是推动社会向近代资本主义社会转型。这种现象在一定程度上延缓了传统中国社会的转型进程,A项正确;商人向士阶层的流动,本质上是在传统的“士农工商”等级观念下,商人试图提高自身社会地位的行为,并没有冲破传统观念的束缚,反而在一定程度上强化了这种观念,排除B项;这种现象促进了“士”与“商”阶层之间的流动,而不是固化社会阶层之间的流动,排除C项;商人与士阶层的相互转化和融合,在一定程度上缓解了社会矛盾,而不是加剧社会矛盾。商人通过合法途径提高社会地位,减少了因社会地位不平等而产生的矛盾,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1884年(中国)。根据材料可知, 《轻薄受惩》将女工受辱归咎于其年轻貌美(“碧玉年华,绿珠风格”)和外出务工(“佣赁有工”),而非批判社会制度或男性霸权,表明作者仍固守“女性应深居闺阁”的传统礼教观念,将受害归因于女性自身而非施害者或社会结构。这种视角反映出晚清社会对女性权益的认知仍停留在传统道德层面,缺乏现代性别平等意识,思想解放程度有限,B项正确;丝厂女工群体的出现确实与近代工业化相关,但题目聚焦作者对事件的解释逻辑,而非经济现象本身。资本主义发展迅速可能加剧阶级矛盾,但无法直接解释作者为何归咎于女性,排除A项;画中女工被骚扰且遭舆论指责,恰恰说明女性仍处于弱势地位。清末女性虽部分参与社会生产(如工厂劳动),但整体仍受“三从四德”束缚,地位未发生“彻底”改变,排除C项;画报本身确实体现“中西碰撞”等相关内容,但理解片面,但材料强调的是当时思想解放程度有限,排除D项。故选B项。

7.A

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1906-1931年(中国)。根据材料中的信息“机器进口种类从1906-1909年的两类增至1923-1931年的纺织、发电、农业机械等多类”并结合所学知识,20世纪初中国近代工业发展,可知进口机器种类的多样化反映了工业门类扩展与技术升级,A项正确;材料仅体现机器进口结构,无法证明民族资本是否“主导”,排除B项;自然经济解体始于鸦片战争后,与材料时间不符,排除C项;关税主权破坏主要体现于税率控制,与机器种类无关,排除D项。故选A项。

8.B

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。结合所学知识可知,1935年,日本在侵占东北后,又妄图吞并华北,华北事变爆发使得中华民族危机进一步加剧,与诗中“东北何方?”以及作者对日本进一步侵略“长城内外”的担忧等内容相符,体现了在华北事变背景下,国家面临严重危机,B项正确;九一八事变主要是日本侵占东北三省,从诗歌内容来看,“到如今,长城内外,是谁的国防”表明日本侵略已不仅仅局限于东北,有进一步向华北等地扩张的态势,所以仅九一八事变不符合诗歌整体背景,排除A项;皖南事变发生于战略相持阶段,反映出国民党第二次反共浪潮达到顶点,与日本对东北和华北的侵略无直接关系,排除C项;诗句重点强调的是日本侵略从东北向华北的扩展以及对中国领土逐步蚕食的野心,七七事变后抗日战争已全面爆发,与诗句中体现的日本侵略逐步推进的即时背景不符,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】根据题干的设问词,可知本题是影响题。根据材料关键信息可知准确时空是:1952年的中国。根据材料“1952年3月,毛泽东谈到:‘资本家唯利是图,但‘利’可以分析一下,一部分是国家的利,一部分是工人的利,其余广部分是资本家的利’”并结合所学可知,1952年3月新中国已经完成了国民经济的恢复,为即将开展的社会主义改造奠定了基础,而“四马分肥”政策是社会主义改造中对民族资本主义企业的利润分配形式,能够较好的协调与照顾各方利益,因而有利于推进公私合营,C项正确;“消灭”二字措辞不当,说法绝对化,排除A项;“四马分肥”政策并非是单纯的按劳分配,排除B项;“四马分肥”政策是利润分配形式,与物价水平并无直接关联,排除D项。故选C项。

10.D

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:现代中国。结合所学可知,题目中的油画《科学的春天》反映1978年全国科学大会的场景。该大会是改革开放初期的重要事件,邓小平在会上提出“科学技术是生产力”的论断,标志着中国科技事业拨乱反正,开启了“科学的春天”,D项正确;1956年“双百方针”,旨在推动文艺和学术自由,与1978年科学大会的科技主题无直接关联,排除A项;“时间就是金钱,效率就是生命” 该口号源于1980年代深圳特区经济建设,强调经济效率,与科技大会的“科学振兴”精神不符,排除B项;“科教兴国”战略提出于1995年,晚于题干时间(1978年),排除C项。故选D项。

11.C

【详解】据本题次题干设问词,可知这是背景题、本质题。时空是:古代(希腊)。据图片和“古希腊人在200年左右的时间里”“建立了数量众多殖民地”等信息,结合所学可知,公元前8世纪至公元前6世纪,古代希腊人在地中海地区建立的众多殖民地,多数发展为独立的城邦,政治上相对独立,母邦无权干涉,C项正确;据所学,殖民地本身由希腊人建立,不存在希腊化问题,希腊化时代直到公元前4世纪后期亚历山大东征以后才出现的,排除A项;据所学,直到公元前5世纪到4世纪中叶,希腊才进入古典时代,其古典文化方兴盛起来,排除B项;据所学,古希腊城邦及其子邦的政体,既有雅典为代表的民主制度,也有斯巴达为典型的贵族寡头政治,另外还有君主政体和僭主政体,并非都采取民主政体,排除D项。故选C项。

12.B【详解】根据题干设问词,可知这是推断题,据材料关键信息可知准确时空是:8至9世纪的拜占庭帝国。根据材料可知,拜占庭帝国军区制下士兵平时耕种,战时出征,这种兵农合一制及将军对军事事务的管理,利于增强帝国军事力量,B项正确;军事民主制是原始社会向阶级社会过渡时期的一种社会组织形式,与材料中8—9世纪的拜占庭帝国的军区制所处时代和性质不同,材料中也未体现出军事民主制的相关内容,排除A项;材料主要强调军区制在军事、民政、文化教育等方面的情况,没有关于民族融合的信息,不能得出推动民族融合的趋势,排除C项;军区制下将军权力较大易导致地方割据,排除D项。故选B项。

13.A【详解】根据材料主题干的设问词可知本题是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:16世纪(荷兰)。根据材料并结合所学知识可知,伊拉斯谟主张“将古典文化和基督教精神融合在一起”“回到本源”“回归《圣经》以及正确理解经文是提升基督徒虔诚的关键”等信息并结合所学知识可知,伊拉斯谟意在通过把基督教精神和古典文化结合,促进人们正确理解《圣经》并有自己理解《圣经》的能力,重视个人在宗教信仰中的自主性,具有浓厚的人文主义色彩,A项正确;伊拉斯谟关注宗教改革而非政治权力,材料并未反映世俗王权地位得到提升,排除B项;马丁·路德发布《九十五条论纲》,掀起了宗教改革的浪潮,排除C项;仅从材料无法判定是否开展了古典学术的深入研究,不能概括材料的主要内容,排除D项。故选A项。

14.B【详解】根据题干设问词,可知这是推断题,据材料关键信息可知准确时空是:一战后的世界。根据材料可知,爱德华·卡尔批评国际联盟“不够现实主义”,即未有效平衡权力与道德。其主要批评了国联无法通过强力手段遏制侵略行为,体现了国联自身的缺陷,缺乏权威性,B项正确;材料聚焦国联自身缺陷,未指向整个国际体系的无序性,排除A项;材料未提及英国操控国联的意图,排除C项;国联不够现实主义,强调的是国联自身的缺陷,缺乏相应的权威,排除D项。故选B项。

15.A【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:20世纪50年代(印度)。据材料“我的鞋子日本的,这条裤子英国的,头顶帽子俄国的,但心仍然是印度的。”可知,歌词列举印度人大量使用外国商品,暗示印度消费品依赖进口,尚未实现经济独立自主,A项正确;材料仅提到一首歌曲,不能说明大众文化得到普及,排除B项;使用多国商品体现依赖进口,不是区域合作,此时印度并未加入区域经济组织,排除C项;1947年印度已经独立,实现民族解放,排除D项。故选A项。

16.D【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:当代世界。据材料“但美国均对前三轮决议草案行使一票否决”“在此期间已有超过1.2万人在冲突中丧生”可知,当今世界,部分地区仍然面临严峻的战争威胁,且在西方大国的干预下,世界人民安全问题突出,所以在和平与发展的时代主题下,亟需解决出现的安全问题,D项正确;材料仅体现了“巴以冲突”这单个事件,“无法解决”说法过于绝对,排除A项;联合国安理会决策是“大国一致”原则,根据《联合国宪章》的规定,安理会在对除程序事项以外的事项进行表决时,只要有一个常任理事国投反对票,决议就不能通过,这就是所谓的一票否决权 ,美国的一票否决符合国际法要求,排除B项;结合所学可知,和平与发展是当今时代主题,且霸权主义指的是大国、强国、富国欺侮、压迫、支配、干涉和颠覆小国、弱国、穷国,不尊重他国的独立和主权,进行强行的控制和统治,材料中无法体现美国与弱小国家的关系,排除C项。故选D项。

17.(1)原因:外来移民的涌入;政府官员的倡导;外来作物品种具有优越性;交通的改善;中央集权的加强。

(2)影响:丰富了食物种类;改善了人们的饮食习惯;促进了人口增长;提高了土地利用率;提高了粮食产量;推动了经济发展;一定程度上导致了生态失衡、人地矛盾。

【解析】【小题1】本题是原因题。时空:清朝(中国)。原因:据材料“外来移民到达黔东南苗疆后”可知,外来移民的涌入;据材料“作为‘暂时性移民’的流官,亦对小麦、玉米等外来作物持推崇态度”可知,政府官员的倡导;据材料“成熟早、对土壤要求低的占稻品种无疑是最为明智的选择”可知,外来作物品种具有优越性;据材料“该地交通日益通畅”交通的改善;结合所学从中央集权的加强的角度分析。

【小题2】本题是影响题。时空:清朝(中国)。影响:从积极和消极的角度分析。据材料“为外来作物规模性种植及经济发展提供了长足的保障”可知,提高了粮食产量;推动了经济发展;据材料“满足了当地民众饮食和日用之需”丰富了食物种类;改善了人们的饮食习惯;据材料“当地乡民利用包谷宜山特性,将其地置于杉木林下,实现了林粮兼种”可知,提高了土地利用率;据材料“清末贵州人口比清初翻了14倍”可知,促进了人口增长;结合所学从一定程度上导致了生态失衡、人地矛盾的角度分析。

18.(1)趋势:①逐渐民主化、法制化;②中央管控的加强和有限的地方自治相结合;③治理主体多元化、公民参与其中;④政党在基层治理中扮演重要角色。

(2)原因:①经济:石油危机、经济滞胀、福利国家制度困境;

②政治:新自由主义兴起,要求国家逐渐减少干预;

③现实挑战:城市化加速、移民涌入、老龄化问题,社区治理问题日益复杂;

④科技:伴随着技术革命,为社区治理提供新工具;

⑤民众:民众思想解放、捍卫自身权益的意愿强烈,对社区治理有更高的要求。

【详解】(1)本题是特点题。时空:19世纪(英国)。趋势:据材料一“由民选产生”可知①逐渐民主化、法制化;据材料一“地方政府对本地区选民负责,同时中央通过立法、财政等手段加强了对地方的管控”可知,②中央管控的加强和有限的地方自治相结合;据材料一“郡区制、自治市制和教区制”可知,③治理主体多元化、公民参与其中;据材料一“地方议会由民选产生”及结合所学可知,④政党在基层治理中扮演重要角色。

(2)本题是原因题。时空:20世纪七八十年代以后(西方)。原因:据材料二“政府大幅削减公共开支”及结合所学可知,经济:石油危机、经济滞胀、福利国家制度困境;据材料二“积极推进公共部门的私有化,政府对社区服务的投入急剧下降”可知,政治:新自由主义兴起,要求国家逐渐减少干预;结合所学从城市化加速等社区治理问题日益复杂、科技革命、民众捍卫自身权益的角度分析。

19.(1)主张:兼顾发展经济与分配均衡;通过税收达到节制资本的目的;税收用以改善民生。

原因:战乱频繁,政局不稳;民众纳税意识淡薄;政府策略失误。

(2)变化:税收总额不断增加;逐渐完善;税种不断简化。

意义:有利于调节居民收入差距;有利于增加财政收入;促进了民生改善;完善了国家治理。(答3点)

【详解】(1)本题是特点题、背景题。时空是近代中国。主张:据材料“要……发展实业,……促进分配的社会化”得出兼顾发展经济与分配均衡;据材料“节制的是私人资本,充实的是国家资本”得出通过税收达到节制资本的目的;据材料“用这种财富来把运输和交通收归公有,以及改良工人的教育、卫生和工厂的设备”得出税收用以改善民生。 原因:结合所学,从社会环境、民众观念、政府政策等方面分析,得出战乱频繁,政局不稳;民众纳税意识淡薄;政府策略失误。

(2)本题是对比题、影响题。时空是新中国成立后的中国。变化:据材料“1994年,我国仅征收个人所得税73亿元,2008年增加到3722亿元”得出税收总额不断增加;据材料“1950年1月,政务院发布了新中国税制建设的纲领性文件《全国税政实施要则》,……但由于种种原因,一直没有开征。1978年以后,我国相继开征了对外籍个人征收的个人所得税、对国内居民征收的城乡个体工商业户所得税和个人收入调节税”得出逐渐发展完善;据材料“将上述三税修订合一”得出简化税种。 意义:结合所学,个人所得税采用累进税率,即收入越高,适用的税率也越高。这种机制确保高收入者缴纳更多的税款,从而直接减少其可支配收入,有效缩小收入差距据;个人所得税是财政收入的重要组成部分。随着经济发展和居民收入水平的提高,个人所得税收入持续增长,为国家财政提供了稳定可靠的资金来源;个人所得税的一部分用于民生事业,促进民生改善;个人所得税是税收制度和国家治理体系的重要内容,有利于完善国家治理。

20.〖示例一〗主题:中国共产党的边疆治理是理念传承与时代创新的有机统一。

阐述:中国共产党成立之初受共产国际影响而提出“民族平等”“民族自决”理念,长征时深入了解少数民族情况并培养少数民族干部,这是边疆治理理念在实践中的初步尝试。抗战时期强调各民族共同抗日,强化了民族凝聚力。新中国成立后推行民族区域自治制度,是边疆治理理念的进一步发展。1978年后,“两个离不开”思想适应了民族关系发展的新需求。新时代提出的“治国必治边,治边先稳藏”等理念,体现结合国际国内形势创新边疆治理。

综上,中国共产党秉持开放合作理念,既传承了民族友好团结的理念,又开创了边疆发展的新模式,有利于筑牢中华民族共同体意识,对中华民族伟大复兴有着深远意义。

〖示例二〗主题:中国共产党边疆治理实现了从革命探索到新时代全面发展的历史跨越。

阐述:革命时期,中国共产党从提出边疆治理理念,到长征中与少数民族合作,再到建立内蒙古自治区,开启了边疆治理的探索之路。新中国成立后,构建制度体系,推进边疆建设,巩固了新生政权和边防稳定。改革开放后,通过沿海开放带动边疆发展,“兴边富民”行动助力边疆经济腾飞。新时代以来,边疆成为对外开放前沿,构建新话语体系提升边疆治理理论高度。

综上,中国共产党边疆治理政策始终以革命需要、国家发展和人民幸福为目标,推动边疆治理现代化进程,为全球边疆治理提供了成功范例和宝贵经验。

【详解】本题是评论解说题。时空是近现代(中国)。本题为开放性试题,答案言之成理即可。如据材料“1921年,党初步提出‘民族平等’理念,探索动员边疆少数民族参与革命的路径”“长征途中深入了解并尊重少数民族宗教信仰,大力培养少数民族干部”“新中国成立初期,广泛开展民族团结教育,全面推行民族区域自治制度,奠定边疆治理基础”“1978年后,科学规划边疆建设,提出‘两个离不开’重要思想,引导边疆地区融入改革开放潮流”“(2012年至今)创造性提出‘治国必治边,治边先稳藏’等一系列新理念”等信息,可得出论题“中国共产党的边疆治理是理念传承与时代创新的有机统一”。关于阐释可从背景、实践和理论等角度,分革命、建设、改革和新时代等四个阶段用史实展开分析,围绕“中国共产党的边疆治理”这一主题,说明党的边疆治理是理念传承与时代创新的有机统一。最后归纳、升华主题。又如整合整个材料信息和党的百年奋斗史,分析党在治国理政进程中的理论探索,还可得出论题“党的边疆管理实践中实现了从革命探索到新时代全面发展的历史跨越”。关于阐释可从时代、内容、影响等角度展开,突出中国共产党的边疆治理经历百年探索,不断升华并实现历史性跨越这一主题,最后进行归纳总结。若其他角度言之成理也可。

一、单选题(每小题3分,共16题,合计48分)

1.安徽蚌埠某新石器文化遗址(距今约7300—6600年)发现了大量的“鱼、猪、鹿、蚕”等内容的刻画符号。其中猪的形象刻画符如图所示:左侧猪头占比小,身体浑圆;中间猪的吻部突出,獠牙较长;右侧没有獠牙,但吻部较长。这可以说明当时( )

A.淮河流域农畜经济发达 B.先民生计来源的多样性

C.石器打制技术大幅提升 D.多元一体文明格局形成

2.下图所示是东汉时期不同地域隐逸士人数量变化概况。这一变化反映了东汉中后期( )

士人对政治的失望 B.道教势力影响广泛

C.儒学地位出现动摇 D.区域文化差异增大

3.下图为西魏大统十三年(547年)敦煌籍帐文书中的刘文成户籍记录情况。这可直接用于佐证( )

A.赋税制度调整 B.土地兼并加剧 C.均田制度实施 D.人身控制强化

4.学者指出,有唐一代门下省给事中的封驳活动见于记载的有45例,除封驳百司奏钞的3例外,其他42例系封驳诏敕。到了宋朝,据包拯所言:“窃睹国家循旧例置门下封驳司,以近臣兼领,未尝见封一敕,驳一事,但有封驳之名,而无封驳之实。”这说明宋代( )

A.君主专制得到强化 B.监察机构权力受到限制

C.三省体制名存实亡 D.官僚体系行政效率低下

5.明清时期,传统四民中居于最上层的“士”与最下层的“商”之间出现了相互转化、相互融合的现象。商人为了在现实社会中取得令人艳羡的官僚地位及相应的超经济利益,通过种种途径向士阶层攀缘、流动。这种现象( )

A.延缓传统中国社会转型 B.冲破传统观念束缚

C.固化社会阶层之间流动 D.加剧明清社会矛盾

6.《点石斋画报》创刊于1884年,曾被誉为“开启了图文并茂因而可能雅俗共赏的‘画报’体式”,且是“晚清西学东渐大潮中的标志性事件。”在画报中曾有一幅题为《轻薄受惩》的图画(如图),所绘内容也是丝厂女工放工后被流氓调戏:图中七位女工,有人被前后拦截,有人被逼至墙角,有人举双手做呼喊或投降状。该画作者却把此现象归因于“碧玉年华,绿珠风格,娇藏无屋,佣赁有工。”这主要反映了当时( )

资本主义发展迅速 B.思想解放程度有限

C.妇女地位彻底改变 D.新旧文化激烈交锋

7.下表是1906-1931年中国机器进口种类分类统计。

年份 机器分类

1906-1909 刺绣编结缝纫机器、机器及配件

1910-1922 刺绣编结缝纫机器、织造机器、机器需用器具、农业机器、运动机器、酿酒蒸馏制糖机器、他类机器及零件

1923-1931 纺织厂机器、机器需用器具、农业机器、运动机器、酿酒蒸馏制糖机器、发电厂机器、他类机器及零件、订书切纸机器、抽水机器、车床机

据上表可知,近代中国( )

工业结构有所改善 B.民族资本主义居于主导

C.自然经济开始解体 D.关税主权进一步被破坏

8.近代爱国人士黄炎培在《重光歌》中写道:“吾和你抬头试望,东北何方?辽沈何乡?白山黑水,是谁的封疆?……到如今,长城内外,是谁的国防?……得寸进寸,得尺进尺?充彼野心,何难席卷长江,囊括珠江?哀哉中华,其亡其亡!”这首诗创作的即时背景应是( )

A.九一八事变,中国局部抗战开始 B.华北事变,中华民族危机加剧

C.皖南事变,国民党掀起反共高潮 D.七七事变,抗日战争全面爆发

9.1952年3月,毛泽东谈到:“资本家唯利是图,但‘利’可以分析一下,一部分是国家的利,一部分是工人的利,其余广部分是资本家的利”。6月,周恩来在全国统战部会议上将其总结为“四马分肥”,即把企业利润分成四份:其中国家一份,就是税收;工人一份,就是福利;公积金一份,作为再生产之用;资本家一份,作为私人应得的纯利。由此可知,“四马分肥”政策的出台有助于( )

A.消灭私有制度 B.践行按劳分配 C.推进公私合营 D.稳定物价水平

10.下图是美术家丁一林于2009年所创作的《科学的春天》,其描绘的是1978年参加全国科学大会的科技工作者们激情昂扬地步出会场的场景。下列口号中与此画精神相吻合的一项是( )

A.“百花齐放,百家争鸣” B.“时间就是金钱,效率就是生命”

C.“振兴教育事业,实现科教兴国” D.“科学技术就是生产力”

11.古希腊人在200年左右的时间里,在东起黑海东岸、西到西班牙的广大地区建立了数量众多殖民地(如下图所示)。这些殖民地( )

希腊化程度较深 B.古典文化浓厚

C.政治上相对独立 D.采取民主政体

12.8—9世纪,拜占庭帝国军区制盛行。帝国将全国划分为若干军区,每个军区由一名将军统领,将军不仅负责军事事务,还兼管当地的民政和税收。军区的士兵平时耕种土地,战时出征作战。同时,拜占庭帝国的文化教育也在军区内得到传播,士兵和当地居民都有机会接受教育。据此可知,军区制的实行( )

A.促进了军事民主制发展 B.利于增强帝国军事力量

C.推动了民族融合的趋势 D.旨在削弱地方割据势力

13.16世纪,荷兰学者伊拉斯谟将古典文化与基督教精神相融合。一方面激烈地抨击罗马教会的堕落,另一方面又试图通过“回到本源”的古典学术活动而使基督教信仰重归纯洁,并且强调回归《圣经》以及正确理解经文是提升基督徒虔诚的关键。这些思想( )

A.蕴含着人文主义色彩 B.推动了世俗王权地位的提升

C.掀起宗教改革的浪潮 D.开启了古典学术的深入研究

14.爱德华·卡尔在《二十年危机(1919-1939)》一书中提出:“政治总是权力与道德的结合。”“国际联盟的失败,不是因为它太现实主义,而是因为它不够现实主义。”该观点认为( )

A.国际体系当时处于失效无序的状态 B.国际联盟缺乏对事务协调的权威性

C.英国旨在控制国联以平息国际纷争 D.国联一定程度纵容了侵略战争发生

15.20世纪50年代,印度“宝莱坞”一首电影歌曲广泛传唱,歌词写道:“我的鞋子日本的,这条裤子英国的,头顶帽子俄国的,但心仍然是印度的。”这反映了,当时印度( )

尚未实现经济独立自主 B.大众文化得到普及

C.积极融入区域经济组织 D.民族解放思潮兴起

16.2023年10月2日开始的新一轮巴以冲突爆发以来,联合国安理会多次进行关于加沙局势的决议草案投票,但美国均对前三轮决议草案行使一票否决,直至第五轮投票安理会才通过具有约束力的决议,在此期间已有超过1.2万人在冲突中丧生。这表明( )

A.地区热点问题将无法被政治解决 B.发达国家常常违背国际法的规则

C.反对霸权主义成为当今时代主题 D.全球治理机制的改革已迫在眉睫

二、材料题(17题12分,18题14分,19题14分,20题12分,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 清朝时,外来移民到达黔东南苗疆后,很难获得肥沃的土地,但又急于产出粮食,在这种情况下,种植六十日、百日黏等成熟早、对土壤要求低的占稻品种无疑是最为明智的选择。作为“暂时性移民”的流官,亦对小麦、玉米等外来作物持推崇态度。自雍正开辟黔东南苗疆后,该地交通日益通畅。可以说,越来越密集的水陆交通网络也为外来作物规模性种植及经济发展提供了长足的保障。与此同时,不少外来作物用途颇广,如包谷“嫩时可切片做蔬”“碾为粉,可柈并酿烧酒”“其糜作饴”,满足了当地民众饮食和日用之需。当地乡民利用包谷宜山特性,将其地置于杉木林下,实现了林粮兼种。值得一提的是,清末贵州人口比清初翻了14倍。

——摘编自李心雨《清至民国黔东南苗疆外来作物规模种植与乡民生活探析》

(1)据材料并结合所学知识,概括清朝时外来作物在苗疆地区规模性种植的原因。(6分)

(2)据材料并结合所学知识,简析外来作物传入对黔东南苗疆地区的影响。(6)试卷第1页,共3页

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 十九世纪改革前,在地方政府建制方面,英国一直保持着明显的地方自治特征。英国的地方政府经历了从盎格鲁-撒克逊时期到十九世纪之间的“‘自下而上’的地方政治制度的形成时期”,从盎格鲁-撒克逊时期开始基于自治传统形成了郡区制、自治市制和教区制。十九世纪英国地方政府改革通过一系列法案(如1834年《济贫法》、1888年《地方政府条例》等),确立了新的地方管理体系。改革规定地方议会由民选产生,地方政府对本地区选民负责,同时中央通过立法、财政等手段加强了对地方的管控。改革延续了英国地方自治传统,但也形成了“有限的地方自治”模式。

——整理自高亚林《英国现代国家建构中的地方自治传统——基于十九世纪英国地方政府改革的分析》

材料二 20世纪七八十年代以来,西方发达国家第三条道路兴起……社区重新进入政府的决策视野,积极的公民权利和社会融合成为公共政策的主旋律。“政府大幅削减公共开支,积极推进公共部门的私有化,政府对社区服务的投入急剧下降”“政府逐渐从服务供给的垄断者身份转变为服务购买的最大雇主,形成了以社区为依托的社区照顾政策”。发达国家的社会力量参与社区治理的空间得以扩大,在美国发展出一些以发展经济为重点的“社区发展公司”……在英国,一些社区志愿者组织相继出现,陆续进入社区治理领域。

——摘编自吴晓琳、郝丽娜《“社区复兴运动”以来国外社区治理研究的理论考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪英国基层治理的发展趋势。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪七八十年代以后西方城市社区治理发生变化的原因。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 直接税观念在晚清时引入中国,主要包括所得税、遗产税、房产税及财产税等税类。在孙中山的税收主张中,直接税居于重要地位,他表示:中国生产不足,要通过发展实业,制造国家资本,直接税节制的是私人资本,充实的是国家资本,可以促进分配的社会化,“消灭商人的垄断,增加国家的财富,更用这种财富来把运输和交通收归公有,以及改良工人的教育、卫生和工厂的设备,来增加社会上的生产力。”然而在革命过程中,直接税未能发挥实际功用。

1914年北洋政府发布了经国会通过的所得税暂行章程并强力推行,但遭到商会及各自治团体的一致抵抗,最终所得税和遗产税均未能成功落地开征。

——摘编自魏文享《孙中山民生主义与国民政府的直接税改革》

材料二 1950年1月,政务院发布了新中国税制建设的纲领性文件《全国税政实施要则》,其中涉及对个人所得征税的主要是薪给报酬所得税和存款利息所得税,但由于种种原因,一直没有开征。1978年以后,我国相继开征了对外籍个人征收的个人所得税、对国内居民征收的城乡个体工商业户所得税和个人收入调节税。1994年将上述三税修订合一,颁布实施了新的个人所得税法,初步建立起符合我国实际的个人所得税制度。1994年,我国仅征收个人所得税73亿元,2008年增加到3722亿元(见下图)。

——据中华人民共和国财政部《我国个人所得税基本情况》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孙中山关于直接税的主张并分析民国初年直接税改革难以推进的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国个人所得税征收的变化并分析其意义。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料中国共产党边疆认知与边疆话语的百年流变简表

时期 主要举措

1921—1949年 1921年,党初步提出“民族平等”理念,探索动员边疆少数民族参与革命的路径。长征途中深入了解并尊重少数民族宗教信仰,大力培养少数民族干部。全民族抗战时期,强调将边疆民族问题与全民族抗战紧密相连。1945年推动成立内蒙古自治运动联合会,1947年成功建立内蒙古自治区。

1949—1978年 新中国成立初期,广泛开展民族团结教育,全面推行民族区域自治制度,奠定边疆治理基础。稳步推进边疆地区社会主义建设,始终强调民族团结和各民族共同发展,在曲折中探索边疆治理道路。

1978—1992年 1978年后,科学规划边疆建设,提出“两个离不开”重要思想,引导边疆地区融入改革开放潮流。深刻强调“民族问题是社会总问题的一部分”,大力推进沿边开放,深入开展“兴边富民”行动。

2012年至今 创造性提出“治国必治边,治边先稳藏”等一系列新理念,精心构建新时代边疆治理话语体系,推动边疆治理迈向新高度。

——据罗群《革命·建设·发展·治理——中国共产党边疆认知与边疆话语的百年流变》

根据材料并结合所学知识,围绕“中国共产党的边疆治理”,自行拟定一个具体论题,并进行阐述。(要求:论题明确,阐述充分,史实准确,逻辑清晰)(12分)试卷第1页,共3页

《2025届高三历史模拟试卷(2)》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A C A A B A B C D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C A A B A D

1.B

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:新石器时代(中国)。依据材料并结合所学可知,该遗址的刻画符提示的信息表明当时的先民采用渔猎、养殖等多种方式获得肉食来源,这说明当地先民生计来源存在着多样性,B项正确;材料无法说明整个淮河流域的情况,排除A项;材料提及的是新石器时代,排除C项;材料未涉及多元一体的文明格局,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】据本题主题干的设问词可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:东汉(中国)。据题干及结合所学可知,隐逸士人通常指的是那些选择远离官场、隐居不仕的知识分子。东汉中后期,外戚宦官交替专权,朝政腐败,社会动荡,许多士人对政治感到失望,选择隐居不仕,以保持自己的气节和道德操守,A项正确;虽然道教在东汉末年出现,但图表中隐逸士人数量的增加并不能直接反映道教势力的广泛影响,且隐逸与道教信仰之间并无必然联系,排除B项;东汉时期,儒学仍然是社会的主流思想,排除C项;图表显示的是不同地域隐逸士人数量的变化,而非文化差异,排除D 项。故选A项。

3.C

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:6世纪(中国)。根据材料及所学可知,均田制是由北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度,部分土地在耕作一定年限后归其所有,部分土地在其死后还给官府。图中的户籍记录详细记载了刘文成一家的人口信息以及受田情况。“计受田”“应受田”的记录直接反映均田制下土地分配的实施情况,C项正确;材料核心是土地分配记录,而非赋税征收相关内容,无法佐证赋税制度的调整,排除A项;材料未体现土地兼并的信息,与“土地兼并加剧”无关,排除B项;材料聚焦土地分配,未涉及政府对民众人身控制强化的内容,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。根据材料关键信息可知准确时空是:宋代的中国。根据材料及所学可知,唐代门下省给事中通过封驳权形成对皇权的制度性约束,而宋代封驳职能虚化的背后,是皇权对给事中一职的架空,这一监察机制难以对皇权形成有效的制约,本质上是君主专制的强化,A项正确;门下省虽有监察职能,但并非专职监察机构,且监察权限受限的本质依旧是君主专制的强化,排除B项;“三省体制名存实亡”属于表象而非实质,排除C项;宋代封驳权的行使与行政效率无关,排除D项。故选A项。

5.A

【详解】根据次题干设问词,可知这是影响题、本质题,据材料关键信息可知准确时空是:明清时期的中国。根据材料可知,明清时期,中国社会内部已经出现了资本主义萌芽,社会处于向近代转型的前夜。然而,商人通过向士阶层攀缘、流动,以获取官僚地位和超经济利益,这使得他们更倾向于维护传统的封建等级制度和经济秩序,而不是推动社会向近代资本主义社会转型。这种现象在一定程度上延缓了传统中国社会的转型进程,A项正确;商人向士阶层的流动,本质上是在传统的“士农工商”等级观念下,商人试图提高自身社会地位的行为,并没有冲破传统观念的束缚,反而在一定程度上强化了这种观念,排除B项;这种现象促进了“士”与“商”阶层之间的流动,而不是固化社会阶层之间的流动,排除C项;商人与士阶层的相互转化和融合,在一定程度上缓解了社会矛盾,而不是加剧社会矛盾。商人通过合法途径提高社会地位,减少了因社会地位不平等而产生的矛盾,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1884年(中国)。根据材料可知, 《轻薄受惩》将女工受辱归咎于其年轻貌美(“碧玉年华,绿珠风格”)和外出务工(“佣赁有工”),而非批判社会制度或男性霸权,表明作者仍固守“女性应深居闺阁”的传统礼教观念,将受害归因于女性自身而非施害者或社会结构。这种视角反映出晚清社会对女性权益的认知仍停留在传统道德层面,缺乏现代性别平等意识,思想解放程度有限,B项正确;丝厂女工群体的出现确实与近代工业化相关,但题目聚焦作者对事件的解释逻辑,而非经济现象本身。资本主义发展迅速可能加剧阶级矛盾,但无法直接解释作者为何归咎于女性,排除A项;画中女工被骚扰且遭舆论指责,恰恰说明女性仍处于弱势地位。清末女性虽部分参与社会生产(如工厂劳动),但整体仍受“三从四德”束缚,地位未发生“彻底”改变,排除C项;画报本身确实体现“中西碰撞”等相关内容,但理解片面,但材料强调的是当时思想解放程度有限,排除D项。故选B项。

7.A

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1906-1931年(中国)。根据材料中的信息“机器进口种类从1906-1909年的两类增至1923-1931年的纺织、发电、农业机械等多类”并结合所学知识,20世纪初中国近代工业发展,可知进口机器种类的多样化反映了工业门类扩展与技术升级,A项正确;材料仅体现机器进口结构,无法证明民族资本是否“主导”,排除B项;自然经济解体始于鸦片战争后,与材料时间不符,排除C项;关税主权破坏主要体现于税率控制,与机器种类无关,排除D项。故选A项。

8.B

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。结合所学知识可知,1935年,日本在侵占东北后,又妄图吞并华北,华北事变爆发使得中华民族危机进一步加剧,与诗中“东北何方?”以及作者对日本进一步侵略“长城内外”的担忧等内容相符,体现了在华北事变背景下,国家面临严重危机,B项正确;九一八事变主要是日本侵占东北三省,从诗歌内容来看,“到如今,长城内外,是谁的国防”表明日本侵略已不仅仅局限于东北,有进一步向华北等地扩张的态势,所以仅九一八事变不符合诗歌整体背景,排除A项;皖南事变发生于战略相持阶段,反映出国民党第二次反共浪潮达到顶点,与日本对东北和华北的侵略无直接关系,排除C项;诗句重点强调的是日本侵略从东北向华北的扩展以及对中国领土逐步蚕食的野心,七七事变后抗日战争已全面爆发,与诗句中体现的日本侵略逐步推进的即时背景不符,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】根据题干的设问词,可知本题是影响题。根据材料关键信息可知准确时空是:1952年的中国。根据材料“1952年3月,毛泽东谈到:‘资本家唯利是图,但‘利’可以分析一下,一部分是国家的利,一部分是工人的利,其余广部分是资本家的利’”并结合所学可知,1952年3月新中国已经完成了国民经济的恢复,为即将开展的社会主义改造奠定了基础,而“四马分肥”政策是社会主义改造中对民族资本主义企业的利润分配形式,能够较好的协调与照顾各方利益,因而有利于推进公私合营,C项正确;“消灭”二字措辞不当,说法绝对化,排除A项;“四马分肥”政策并非是单纯的按劳分配,排除B项;“四马分肥”政策是利润分配形式,与物价水平并无直接关联,排除D项。故选C项。

10.D

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:现代中国。结合所学可知,题目中的油画《科学的春天》反映1978年全国科学大会的场景。该大会是改革开放初期的重要事件,邓小平在会上提出“科学技术是生产力”的论断,标志着中国科技事业拨乱反正,开启了“科学的春天”,D项正确;1956年“双百方针”,旨在推动文艺和学术自由,与1978年科学大会的科技主题无直接关联,排除A项;“时间就是金钱,效率就是生命” 该口号源于1980年代深圳特区经济建设,强调经济效率,与科技大会的“科学振兴”精神不符,排除B项;“科教兴国”战略提出于1995年,晚于题干时间(1978年),排除C项。故选D项。

11.C

【详解】据本题次题干设问词,可知这是背景题、本质题。时空是:古代(希腊)。据图片和“古希腊人在200年左右的时间里”“建立了数量众多殖民地”等信息,结合所学可知,公元前8世纪至公元前6世纪,古代希腊人在地中海地区建立的众多殖民地,多数发展为独立的城邦,政治上相对独立,母邦无权干涉,C项正确;据所学,殖民地本身由希腊人建立,不存在希腊化问题,希腊化时代直到公元前4世纪后期亚历山大东征以后才出现的,排除A项;据所学,直到公元前5世纪到4世纪中叶,希腊才进入古典时代,其古典文化方兴盛起来,排除B项;据所学,古希腊城邦及其子邦的政体,既有雅典为代表的民主制度,也有斯巴达为典型的贵族寡头政治,另外还有君主政体和僭主政体,并非都采取民主政体,排除D项。故选C项。

12.B【详解】根据题干设问词,可知这是推断题,据材料关键信息可知准确时空是:8至9世纪的拜占庭帝国。根据材料可知,拜占庭帝国军区制下士兵平时耕种,战时出征,这种兵农合一制及将军对军事事务的管理,利于增强帝国军事力量,B项正确;军事民主制是原始社会向阶级社会过渡时期的一种社会组织形式,与材料中8—9世纪的拜占庭帝国的军区制所处时代和性质不同,材料中也未体现出军事民主制的相关内容,排除A项;材料主要强调军区制在军事、民政、文化教育等方面的情况,没有关于民族融合的信息,不能得出推动民族融合的趋势,排除C项;军区制下将军权力较大易导致地方割据,排除D项。故选B项。

13.A【详解】根据材料主题干的设问词可知本题是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:16世纪(荷兰)。根据材料并结合所学知识可知,伊拉斯谟主张“将古典文化和基督教精神融合在一起”“回到本源”“回归《圣经》以及正确理解经文是提升基督徒虔诚的关键”等信息并结合所学知识可知,伊拉斯谟意在通过把基督教精神和古典文化结合,促进人们正确理解《圣经》并有自己理解《圣经》的能力,重视个人在宗教信仰中的自主性,具有浓厚的人文主义色彩,A项正确;伊拉斯谟关注宗教改革而非政治权力,材料并未反映世俗王权地位得到提升,排除B项;马丁·路德发布《九十五条论纲》,掀起了宗教改革的浪潮,排除C项;仅从材料无法判定是否开展了古典学术的深入研究,不能概括材料的主要内容,排除D项。故选A项。

14.B【详解】根据题干设问词,可知这是推断题,据材料关键信息可知准确时空是:一战后的世界。根据材料可知,爱德华·卡尔批评国际联盟“不够现实主义”,即未有效平衡权力与道德。其主要批评了国联无法通过强力手段遏制侵略行为,体现了国联自身的缺陷,缺乏权威性,B项正确;材料聚焦国联自身缺陷,未指向整个国际体系的无序性,排除A项;材料未提及英国操控国联的意图,排除C项;国联不够现实主义,强调的是国联自身的缺陷,缺乏相应的权威,排除D项。故选B项。

15.A【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:20世纪50年代(印度)。据材料“我的鞋子日本的,这条裤子英国的,头顶帽子俄国的,但心仍然是印度的。”可知,歌词列举印度人大量使用外国商品,暗示印度消费品依赖进口,尚未实现经济独立自主,A项正确;材料仅提到一首歌曲,不能说明大众文化得到普及,排除B项;使用多国商品体现依赖进口,不是区域合作,此时印度并未加入区域经济组织,排除C项;1947年印度已经独立,实现民族解放,排除D项。故选A项。

16.D【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:当代世界。据材料“但美国均对前三轮决议草案行使一票否决”“在此期间已有超过1.2万人在冲突中丧生”可知,当今世界,部分地区仍然面临严峻的战争威胁,且在西方大国的干预下,世界人民安全问题突出,所以在和平与发展的时代主题下,亟需解决出现的安全问题,D项正确;材料仅体现了“巴以冲突”这单个事件,“无法解决”说法过于绝对,排除A项;联合国安理会决策是“大国一致”原则,根据《联合国宪章》的规定,安理会在对除程序事项以外的事项进行表决时,只要有一个常任理事国投反对票,决议就不能通过,这就是所谓的一票否决权 ,美国的一票否决符合国际法要求,排除B项;结合所学可知,和平与发展是当今时代主题,且霸权主义指的是大国、强国、富国欺侮、压迫、支配、干涉和颠覆小国、弱国、穷国,不尊重他国的独立和主权,进行强行的控制和统治,材料中无法体现美国与弱小国家的关系,排除C项。故选D项。

17.(1)原因:外来移民的涌入;政府官员的倡导;外来作物品种具有优越性;交通的改善;中央集权的加强。

(2)影响:丰富了食物种类;改善了人们的饮食习惯;促进了人口增长;提高了土地利用率;提高了粮食产量;推动了经济发展;一定程度上导致了生态失衡、人地矛盾。

【解析】【小题1】本题是原因题。时空:清朝(中国)。原因:据材料“外来移民到达黔东南苗疆后”可知,外来移民的涌入;据材料“作为‘暂时性移民’的流官,亦对小麦、玉米等外来作物持推崇态度”可知,政府官员的倡导;据材料“成熟早、对土壤要求低的占稻品种无疑是最为明智的选择”可知,外来作物品种具有优越性;据材料“该地交通日益通畅”交通的改善;结合所学从中央集权的加强的角度分析。

【小题2】本题是影响题。时空:清朝(中国)。影响:从积极和消极的角度分析。据材料“为外来作物规模性种植及经济发展提供了长足的保障”可知,提高了粮食产量;推动了经济发展;据材料“满足了当地民众饮食和日用之需”丰富了食物种类;改善了人们的饮食习惯;据材料“当地乡民利用包谷宜山特性,将其地置于杉木林下,实现了林粮兼种”可知,提高了土地利用率;据材料“清末贵州人口比清初翻了14倍”可知,促进了人口增长;结合所学从一定程度上导致了生态失衡、人地矛盾的角度分析。

18.(1)趋势:①逐渐民主化、法制化;②中央管控的加强和有限的地方自治相结合;③治理主体多元化、公民参与其中;④政党在基层治理中扮演重要角色。

(2)原因:①经济:石油危机、经济滞胀、福利国家制度困境;

②政治:新自由主义兴起,要求国家逐渐减少干预;

③现实挑战:城市化加速、移民涌入、老龄化问题,社区治理问题日益复杂;

④科技:伴随着技术革命,为社区治理提供新工具;

⑤民众:民众思想解放、捍卫自身权益的意愿强烈,对社区治理有更高的要求。

【详解】(1)本题是特点题。时空:19世纪(英国)。趋势:据材料一“由民选产生”可知①逐渐民主化、法制化;据材料一“地方政府对本地区选民负责,同时中央通过立法、财政等手段加强了对地方的管控”可知,②中央管控的加强和有限的地方自治相结合;据材料一“郡区制、自治市制和教区制”可知,③治理主体多元化、公民参与其中;据材料一“地方议会由民选产生”及结合所学可知,④政党在基层治理中扮演重要角色。

(2)本题是原因题。时空:20世纪七八十年代以后(西方)。原因:据材料二“政府大幅削减公共开支”及结合所学可知,经济:石油危机、经济滞胀、福利国家制度困境;据材料二“积极推进公共部门的私有化,政府对社区服务的投入急剧下降”可知,政治:新自由主义兴起,要求国家逐渐减少干预;结合所学从城市化加速等社区治理问题日益复杂、科技革命、民众捍卫自身权益的角度分析。

19.(1)主张:兼顾发展经济与分配均衡;通过税收达到节制资本的目的;税收用以改善民生。

原因:战乱频繁,政局不稳;民众纳税意识淡薄;政府策略失误。

(2)变化:税收总额不断增加;逐渐完善;税种不断简化。

意义:有利于调节居民收入差距;有利于增加财政收入;促进了民生改善;完善了国家治理。(答3点)

【详解】(1)本题是特点题、背景题。时空是近代中国。主张:据材料“要……发展实业,……促进分配的社会化”得出兼顾发展经济与分配均衡;据材料“节制的是私人资本,充实的是国家资本”得出通过税收达到节制资本的目的;据材料“用这种财富来把运输和交通收归公有,以及改良工人的教育、卫生和工厂的设备”得出税收用以改善民生。 原因:结合所学,从社会环境、民众观念、政府政策等方面分析,得出战乱频繁,政局不稳;民众纳税意识淡薄;政府策略失误。

(2)本题是对比题、影响题。时空是新中国成立后的中国。变化:据材料“1994年,我国仅征收个人所得税73亿元,2008年增加到3722亿元”得出税收总额不断增加;据材料“1950年1月,政务院发布了新中国税制建设的纲领性文件《全国税政实施要则》,……但由于种种原因,一直没有开征。1978年以后,我国相继开征了对外籍个人征收的个人所得税、对国内居民征收的城乡个体工商业户所得税和个人收入调节税”得出逐渐发展完善;据材料“将上述三税修订合一”得出简化税种。 意义:结合所学,个人所得税采用累进税率,即收入越高,适用的税率也越高。这种机制确保高收入者缴纳更多的税款,从而直接减少其可支配收入,有效缩小收入差距据;个人所得税是财政收入的重要组成部分。随着经济发展和居民收入水平的提高,个人所得税收入持续增长,为国家财政提供了稳定可靠的资金来源;个人所得税的一部分用于民生事业,促进民生改善;个人所得税是税收制度和国家治理体系的重要内容,有利于完善国家治理。

20.〖示例一〗主题:中国共产党的边疆治理是理念传承与时代创新的有机统一。

阐述:中国共产党成立之初受共产国际影响而提出“民族平等”“民族自决”理念,长征时深入了解少数民族情况并培养少数民族干部,这是边疆治理理念在实践中的初步尝试。抗战时期强调各民族共同抗日,强化了民族凝聚力。新中国成立后推行民族区域自治制度,是边疆治理理念的进一步发展。1978年后,“两个离不开”思想适应了民族关系发展的新需求。新时代提出的“治国必治边,治边先稳藏”等理念,体现结合国际国内形势创新边疆治理。

综上,中国共产党秉持开放合作理念,既传承了民族友好团结的理念,又开创了边疆发展的新模式,有利于筑牢中华民族共同体意识,对中华民族伟大复兴有着深远意义。

〖示例二〗主题:中国共产党边疆治理实现了从革命探索到新时代全面发展的历史跨越。

阐述:革命时期,中国共产党从提出边疆治理理念,到长征中与少数民族合作,再到建立内蒙古自治区,开启了边疆治理的探索之路。新中国成立后,构建制度体系,推进边疆建设,巩固了新生政权和边防稳定。改革开放后,通过沿海开放带动边疆发展,“兴边富民”行动助力边疆经济腾飞。新时代以来,边疆成为对外开放前沿,构建新话语体系提升边疆治理理论高度。

综上,中国共产党边疆治理政策始终以革命需要、国家发展和人民幸福为目标,推动边疆治理现代化进程,为全球边疆治理提供了成功范例和宝贵经验。

【详解】本题是评论解说题。时空是近现代(中国)。本题为开放性试题,答案言之成理即可。如据材料“1921年,党初步提出‘民族平等’理念,探索动员边疆少数民族参与革命的路径”“长征途中深入了解并尊重少数民族宗教信仰,大力培养少数民族干部”“新中国成立初期,广泛开展民族团结教育,全面推行民族区域自治制度,奠定边疆治理基础”“1978年后,科学规划边疆建设,提出‘两个离不开’重要思想,引导边疆地区融入改革开放潮流”“(2012年至今)创造性提出‘治国必治边,治边先稳藏’等一系列新理念”等信息,可得出论题“中国共产党的边疆治理是理念传承与时代创新的有机统一”。关于阐释可从背景、实践和理论等角度,分革命、建设、改革和新时代等四个阶段用史实展开分析,围绕“中国共产党的边疆治理”这一主题,说明党的边疆治理是理念传承与时代创新的有机统一。最后归纳、升华主题。又如整合整个材料信息和党的百年奋斗史,分析党在治国理政进程中的理论探索,还可得出论题“党的边疆管理实践中实现了从革命探索到新时代全面发展的历史跨越”。关于阐释可从时代、内容、影响等角度展开,突出中国共产党的边疆治理经历百年探索,不断升华并实现历史性跨越这一主题,最后进行归纳总结。若其他角度言之成理也可。

同课章节目录