第13课 当代中国的民族政策(教学设计)-统编版高中历史(2019)选择性必修一

文档属性

| 名称 | 第13课 当代中国的民族政策(教学设计)-统编版高中历史(2019)选择性必修一 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第13课 当代中国的民族政策

一、课标解读

《普通高中历史课程标准(2022 年版》(下文简称为“课标”)对本课内容的相关要求是:了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。由此可知,学生需要在了解我国实施民族区域自治制度的多重历史背景与该制度发展完善过程的基础之上,理解当代中国实行民族区域自治制度的重要历史意义。

二、教材分析

本单元以“时空变迁中的中华民族共同体”为主题,非自然单元,而是依据主题将纲要上与选必一内容整合重组的单元,着重讲述中国古代至现代的民族关系。第 13 课“当代中国的民族政策”旨在说明当代中国解决民族问题的道路。本课是统编历史教材选择性必修一《国家制度与社会治理》第四单元“民族关系与国家关系”中的第 13 课“当代中国的民族政策”。教科书将本课内容分为“民族区域自治制度的建立”、“民族区域自治制度的发展”、“中共十八大以来民族区域自治制度的完善”三个子目,子目依时序呈递进关系,分别叙述了民族区域自治制度的建立、发展与完善过程。

本课的重点内容为我国实施民族区域自治制度的历史背景与历史意义。我国自古以来多元一体,各民族之间交往交融,对国家统一高度认同的历史传统、各民族“大杂居,小聚居,交错杂居”的特殊分布格局、急需改变旧中国少数民族地区发展落后,备受剥削,各民族之间发展不平衡的现实状况以及马克思列宁主义“民族团结”与“民族自治”提供的理论依据,民族区域自治制度正是在上述多重背景之下,在中共共产党的实践摸索过程中建立起来的。民族区域自治对于维护国家集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体的思想基础,实现民族地区经社会事业加速发展具有重大历史意义。

三、学情分析

本课授课对象为高二年级学生。从学生的知识储备来看,学生经过初中以及高一年级系统性的中外通史学习,已经基本了解民族区域自治制度的重要地位,基本内涵与发展演变过程。从学生的认知水平来看,高二年级学生已经具有一定的分析史料与解决历史问题的能力,已经具备较强的史料理解能力与自主学习能力,并在历史学习过程中养成了合作探究学习的良好学习状态。但是,他们对于不同历史事件之间因果联系的把握较差,因本课内容属政治制度层面,所以抽象名词概念较多,知识的专业化程度较高,因而教师需选用恰当史料创设具体学习情境,设置难度适中、一以贯之的问题链串联全课内容,在分析史料,解决历史问题的过程中,渗透历史学科核心素养,培养学生分析解决问题的能力与历史思维,塑造正确的历史观。

四、课时核心素养目标

1.运用近现代民族区域自治的相关史料,从“史料实证”角度分析我国民族区域自治制度形成的基本历程及原因。

2.通过自主学习与合作探究,梳理现代中国在不同时期的民族政策。

3.通过史料分析与解读,全面认识民族区域自治制度对于维护国家统一、巩固平等团结互助和谐的民族关系、少数民地区经济与社会发展等重大历史意义,筑牢中华民族共同体意识。

4.通过本课学习,能够用发展的眼光看待成长变化中的事物,进一步增强自觉维护民族区域自治制度,自觉维护平等团结互助和谐民族关系的历史使命感与责任感。

5.通过课堂教学环节中的歌曲欣赏,体悟不同时代的民族歌曲中蕴含的时代精神与民族关系风貌,感悟歌曲艺术之美;能够认识到不同民族之间的多元性与民族共同体的一体性,感悟中华民族的各美其美,美美与共。

五、教学重难点

1.教学重点:民族区域自治制度的实施背景;民族区域自治制度的主要内容与发展演变过程。

2.教学难点:民族区域自治制度的历史意义。

六、教学立意和整体思路

本课以中国共产党将马克思列宁主义基于民族平等的民族自治理论与中国国情相结合而创造出的具有中国特色的民族区域制度的产生、发展、完善作为教学主线,民族区域自治制度是当代中国解决民族问题的重要制度,在中华民族共同体的形成巩固过程中发挥着重要作用。因而,本课的教学立意可以确定为“发展完善民族政策,铸牢中华民族共同体”。在课堂教学活动中从蒙古歌谣的视角切入,在不同阶段蒙古歌谣的内容、形式、影响等有不同的特点,与民族政策的发展完善过程相一致。一方面将历史与生活相结合,增强了课堂的趣味性;另一方面以小见大,大时代的发展对社会各个领域都有一定的影响,引导学生思考国家制度、大政方针等上层建筑层面的调整会影响到生活的方方面面。在教学过程中用问题链贯穿教学全过程:我国为什么要实行民族区域自治制度(探究实施民族区域自治制度的历史背景)?当代中国的民族政策形成发展与完善过程?当代中国民族政策实施的重大历史意义?明确历史问题后,精选恰当准确的史学材料,以历史课堂探究活动为依托,引导学生积极探究,梳理教材内容,了解我国为保障少数民族合法权益、维护平等团结互助和谐的民族关系而采取的设置自治区、自治州、自治县,颁布《中华人民共和国民族区域自治法》,出台少数民族地区发展优惠政策等有力措施,以及指导上述措施实施的“三个离不开”“两个共同”等重要理念原则。教师可引导学生将历史与现实、理论与实际相结合,比如少数民族同学在高考中加分等贴近学生生活的具体例子。在授课过程中,充分利用教科书所提供的史料,由浅入深,层层推进。引导学生在解读史料的过程中提升历史认识,培养学生历史学科核心素养,用历史唯物主义和辩证唯物主义分析与解决历史问题的能力。

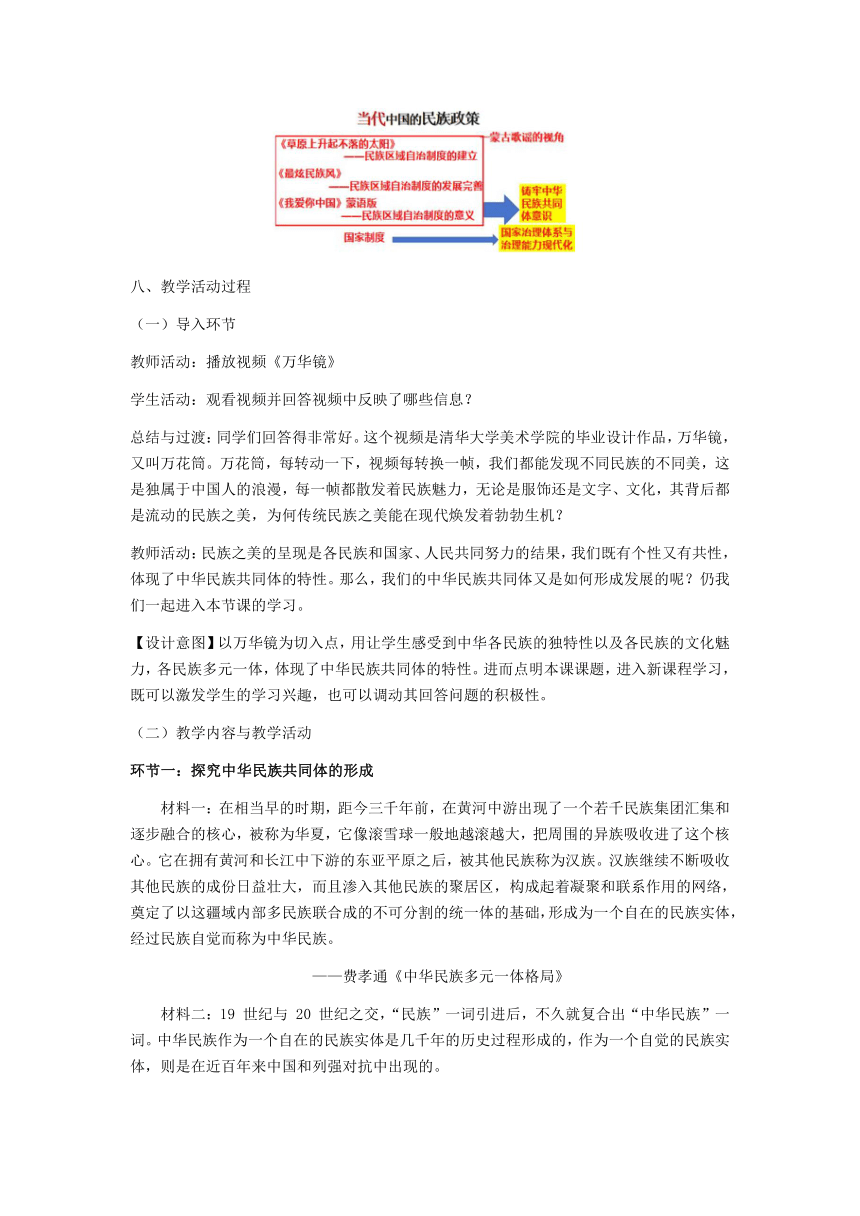

七、板书设计

八、教学活动过程

(一)导入环节

教师活动:播放视频《万华镜》

学生活动:观看视频并回答视频中反映了哪些信息?

总结与过渡:同学们回答得非常好。这个视频是清华大学美术学院的毕业设计作品,万华镜,又叫万花筒。万花筒,每转动一下,视频每转换一帧,我们都能发现不同民族的不同美,这是独属于中国人的浪漫,每一帧都散发着民族魅力,无论是服饰还是文字、文化,其背后都是流动的民族之美,为何传统民族之美能在现代焕发着勃勃生机?

教师活动:民族之美的呈现是各民族和国家、人民共同努力的结果,我们既有个性又有共性,体现了中华民族共同体的特性。那么,我们的中华民族共同体又是如何形成发展的呢?仍我们一起进入本节课的学习。

【设计意图】以万华镜为切入点,用让学生感受到中华各民族的独特性以及各民族的文化魅力,各民族多元一体,体现了中华民族共同体的特性。进而点明本课课题,进入新课程学习,既可以激发学生的学习兴趣,也可以调动其回答问题的积极性。

(二)教学内容与教学活动

环节一:探究中华民族共同体的形成

材料一:在相当早的时期,距今三千年前,在黄河中游出现了一个若千民族集团汇集和逐步融合的核心,被称为华夏,它像滚雪球一般地越滚越大,把周围的异族吸收进了这个核心。它在拥有黄河和长江中下游的东亚平原之后,被其他民族称为汉族。汉族继续不断吸收其他民族的成份日益壮大,而且渗入其他民族的聚居区,构成起着凝聚和联系作用的网络,奠定了以这疆域内部多民族联合成的不可分割的统一体的基础,形成为一个自在的民族实体,经过民族自觉而称为中华民族。

——费孝通《中华民族多元一体格局》

材料二:19 世纪与 20 世纪之交,“民族”一词引进后,不久就复合出“中华民族”一词。中华民族作为一个自在的民族实体是几千年的历史过程形成的,作为一个自觉的民族实体,则是在近百年来中国和列强对抗中出现的。

材料三:1937 年 7 月开始的日本帝国主义全面侵华,在历次帝国主义侵华过程中时间最长,但中国人民没有被打趴下,中国取得了抗日战争的最后胜利。这是以国共合作为基础,各阶级、各民族人民团结起来共同奋斗争取得来的。在这个过程中,中华民族的民族意识空前觉醒了,抗战胜利成为中华民族复兴的重要标志。

——摘编自张海鹏《走向民族复兴的重要标志——论抗日战争胜利的历史意义》

材料四:随着中国各民族在反帝反封建斗争中日益自觉地结成整体,中华民族实际上包括各民族的内在联系,越来越被揭示出来。中国共产党将马克思列宁主义与中国革命实践相结合,找到了正确解决中国民族问题的道路,阐明了中国近代社会的主要矛盾是帝国主义与中华民族的矛盾,必须最广泛地团结各族人民,反抗帝国主义侵略,“对外求中华民族的彻底解放,对内求中国各民族之间的平等”,这样就把中华各民族的根本利益的一致性和不可分割性,完全揭示出来了,并且把中华民族大联合的必要性升华到了理论和革命纲领的高度。

教师活动:请学生根据所示材料,小组合作讨论,概括中华民族的基本内涵。

学生活动:小组合作讨论,选出代表发言。

教师活动:学生发言完毕后,教师做简要说明总结。进一步提出问题:根据以上材料和所学,总结中华民族的发展演变历程。中国自古以来就是一个统一的中央集权的多民族国家,在这漫漫历史长河中,各民族在共同生活、劳动、贸易中,形成了大杂居、小聚居、交错杂居的格局,并且成为了统一的民族——中华民族,成为自在的民族实体。到了近代,民族意识觉醒,成为自觉的民族实体。而当代民族关系紧密,形成了休戚与共的命运共同体。

【设计意图】概念突破,引导学生在分析阅读史料的过程中概括归纳总结中华民族共同体的内涵和形成历程,培养学生阅读与分析史学材料,梳理与概括历史问题的能力。

总结与过渡:当代的民族政策为中华民族共同体的形成发挥了重要的作用。我们来看一下大家都预习情况:梳理民族区域自治制度的发展历程。

环节二:预习反馈:梳理民族区域自治制度的发展历程

学生活动:代表发言讲解自己梳理的时间轴。

教师活动:在对本课基本脉络了解的基础上,我们通过蒙古歌谣的视角来窥探中国民族政策的发展。播放《草原上升起不落的太阳》。这首歌是新中国成立后第一首在全国产生广泛影响的蒙古歌曲,表达出草原人民对家乡的热爱,对中国共产党的无限感激。为何会感激共产党呢?

学生活动:在内蒙古建立了民族区域自治制度,实现了人民当家作主。

环节三:探究民族区域自治制度建立的原因

教师活动:通过民族区域自治制度建立的过程,请思考这些政策背后蕴含了怎样的理念?为什么实现这样的民族政策?

学生活动:民族平等、民族团结、国家统一的理念。原因是现实的需要,符合少数民族地区经济社会发展的需要,符合国家稳定的需要。民族格局,大杂居、小聚居、交错居住的民族人口分布格局。你中有我,我中有你。历史条件:中国是统一多民族国家,各民族都对统一国家的发展和进步做出了重大贡献,政治认同:在民族独立和解放斗争中各民族形成。互相离不开的政治认同。

过渡:当然,中国共产党最终选择并实施民族区域自治制度的过程并不是一帆风顺的,也经历过前期的摸索与试错过程。在文革后,对这一制度进行了发展和完善。

环节四:探究民族区域自治制度的发展完善

教师活动:出示时空坐标轴并具体讲解。播放《最炫民族风》,这首歌带有浓郁的民族风格,在全国范围内广泛传播,体现大家对于民族乐曲的认同,思考:民族风何以如此绚丽?

【设计意图】关于民族区域自治制度的发展与完善历程,教师辅助引导的方式简要处理即

可,做到详略得当,又能够使学生在学习整理的过程中加深记忆,理清线索。

环节五:实施民族区域自治制度的历史意义。

教师活动/总结与过渡:在厘清民族区域自治制度的发展与完善历程后,结合相关史料,引导学生以学习小组为单位,结合自身实际体验,合作讨论民族区域制度的历史意义。

学生活动:结合上述材料与自身实际体验,合作探讨实施民族区域自治制度的历史意义并上台展示。

教师活动:归纳总结民族区域自治制度在政治经济与文化多方面的重要意义。播放《我爱你中国》蒙语版,让学生思考从“草原”到“民族”到“中国”,歌曲背后反映了民族观念怎样的变化?

环节六:本课小结

教师总结:通过本节课的学习,我们共同学习了我国实施民族区域自治制度的原因、发展完善过程与该制度的优越性。中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一多民族国家。这个过程中形成了中华民族共同体。时空变迁中的中华民族共同体是各民族共同缔造的。辽阔的疆域,我们共同开拓,悠久的历史,我们共同书写。回顾千年,我们都有着共同的记忆,六合同风,九州共贯。近代的我们,一同走过崎岖与坎坷,共御外辱,换来山河无恙。新时代,从贫穷落后到全面小康,一个都不能少,中华民族是休戚与共。荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体。中华民族的伟大复兴是我们共同的追求。

作业设计

围绕“中华民族共同体”这一主题,结合当代中国民族区域自治制度发展的史实,写一段歌词

一、课标解读

《普通高中历史课程标准(2022 年版》(下文简称为“课标”)对本课内容的相关要求是:了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。由此可知,学生需要在了解我国实施民族区域自治制度的多重历史背景与该制度发展完善过程的基础之上,理解当代中国实行民族区域自治制度的重要历史意义。

二、教材分析

本单元以“时空变迁中的中华民族共同体”为主题,非自然单元,而是依据主题将纲要上与选必一内容整合重组的单元,着重讲述中国古代至现代的民族关系。第 13 课“当代中国的民族政策”旨在说明当代中国解决民族问题的道路。本课是统编历史教材选择性必修一《国家制度与社会治理》第四单元“民族关系与国家关系”中的第 13 课“当代中国的民族政策”。教科书将本课内容分为“民族区域自治制度的建立”、“民族区域自治制度的发展”、“中共十八大以来民族区域自治制度的完善”三个子目,子目依时序呈递进关系,分别叙述了民族区域自治制度的建立、发展与完善过程。

本课的重点内容为我国实施民族区域自治制度的历史背景与历史意义。我国自古以来多元一体,各民族之间交往交融,对国家统一高度认同的历史传统、各民族“大杂居,小聚居,交错杂居”的特殊分布格局、急需改变旧中国少数民族地区发展落后,备受剥削,各民族之间发展不平衡的现实状况以及马克思列宁主义“民族团结”与“民族自治”提供的理论依据,民族区域自治制度正是在上述多重背景之下,在中共共产党的实践摸索过程中建立起来的。民族区域自治对于维护国家集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体的思想基础,实现民族地区经社会事业加速发展具有重大历史意义。

三、学情分析

本课授课对象为高二年级学生。从学生的知识储备来看,学生经过初中以及高一年级系统性的中外通史学习,已经基本了解民族区域自治制度的重要地位,基本内涵与发展演变过程。从学生的认知水平来看,高二年级学生已经具有一定的分析史料与解决历史问题的能力,已经具备较强的史料理解能力与自主学习能力,并在历史学习过程中养成了合作探究学习的良好学习状态。但是,他们对于不同历史事件之间因果联系的把握较差,因本课内容属政治制度层面,所以抽象名词概念较多,知识的专业化程度较高,因而教师需选用恰当史料创设具体学习情境,设置难度适中、一以贯之的问题链串联全课内容,在分析史料,解决历史问题的过程中,渗透历史学科核心素养,培养学生分析解决问题的能力与历史思维,塑造正确的历史观。

四、课时核心素养目标

1.运用近现代民族区域自治的相关史料,从“史料实证”角度分析我国民族区域自治制度形成的基本历程及原因。

2.通过自主学习与合作探究,梳理现代中国在不同时期的民族政策。

3.通过史料分析与解读,全面认识民族区域自治制度对于维护国家统一、巩固平等团结互助和谐的民族关系、少数民地区经济与社会发展等重大历史意义,筑牢中华民族共同体意识。

4.通过本课学习,能够用发展的眼光看待成长变化中的事物,进一步增强自觉维护民族区域自治制度,自觉维护平等团结互助和谐民族关系的历史使命感与责任感。

5.通过课堂教学环节中的歌曲欣赏,体悟不同时代的民族歌曲中蕴含的时代精神与民族关系风貌,感悟歌曲艺术之美;能够认识到不同民族之间的多元性与民族共同体的一体性,感悟中华民族的各美其美,美美与共。

五、教学重难点

1.教学重点:民族区域自治制度的实施背景;民族区域自治制度的主要内容与发展演变过程。

2.教学难点:民族区域自治制度的历史意义。

六、教学立意和整体思路

本课以中国共产党将马克思列宁主义基于民族平等的民族自治理论与中国国情相结合而创造出的具有中国特色的民族区域制度的产生、发展、完善作为教学主线,民族区域自治制度是当代中国解决民族问题的重要制度,在中华民族共同体的形成巩固过程中发挥着重要作用。因而,本课的教学立意可以确定为“发展完善民族政策,铸牢中华民族共同体”。在课堂教学活动中从蒙古歌谣的视角切入,在不同阶段蒙古歌谣的内容、形式、影响等有不同的特点,与民族政策的发展完善过程相一致。一方面将历史与生活相结合,增强了课堂的趣味性;另一方面以小见大,大时代的发展对社会各个领域都有一定的影响,引导学生思考国家制度、大政方针等上层建筑层面的调整会影响到生活的方方面面。在教学过程中用问题链贯穿教学全过程:我国为什么要实行民族区域自治制度(探究实施民族区域自治制度的历史背景)?当代中国的民族政策形成发展与完善过程?当代中国民族政策实施的重大历史意义?明确历史问题后,精选恰当准确的史学材料,以历史课堂探究活动为依托,引导学生积极探究,梳理教材内容,了解我国为保障少数民族合法权益、维护平等团结互助和谐的民族关系而采取的设置自治区、自治州、自治县,颁布《中华人民共和国民族区域自治法》,出台少数民族地区发展优惠政策等有力措施,以及指导上述措施实施的“三个离不开”“两个共同”等重要理念原则。教师可引导学生将历史与现实、理论与实际相结合,比如少数民族同学在高考中加分等贴近学生生活的具体例子。在授课过程中,充分利用教科书所提供的史料,由浅入深,层层推进。引导学生在解读史料的过程中提升历史认识,培养学生历史学科核心素养,用历史唯物主义和辩证唯物主义分析与解决历史问题的能力。

七、板书设计

八、教学活动过程

(一)导入环节

教师活动:播放视频《万华镜》

学生活动:观看视频并回答视频中反映了哪些信息?

总结与过渡:同学们回答得非常好。这个视频是清华大学美术学院的毕业设计作品,万华镜,又叫万花筒。万花筒,每转动一下,视频每转换一帧,我们都能发现不同民族的不同美,这是独属于中国人的浪漫,每一帧都散发着民族魅力,无论是服饰还是文字、文化,其背后都是流动的民族之美,为何传统民族之美能在现代焕发着勃勃生机?

教师活动:民族之美的呈现是各民族和国家、人民共同努力的结果,我们既有个性又有共性,体现了中华民族共同体的特性。那么,我们的中华民族共同体又是如何形成发展的呢?仍我们一起进入本节课的学习。

【设计意图】以万华镜为切入点,用让学生感受到中华各民族的独特性以及各民族的文化魅力,各民族多元一体,体现了中华民族共同体的特性。进而点明本课课题,进入新课程学习,既可以激发学生的学习兴趣,也可以调动其回答问题的积极性。

(二)教学内容与教学活动

环节一:探究中华民族共同体的形成

材料一:在相当早的时期,距今三千年前,在黄河中游出现了一个若千民族集团汇集和逐步融合的核心,被称为华夏,它像滚雪球一般地越滚越大,把周围的异族吸收进了这个核心。它在拥有黄河和长江中下游的东亚平原之后,被其他民族称为汉族。汉族继续不断吸收其他民族的成份日益壮大,而且渗入其他民族的聚居区,构成起着凝聚和联系作用的网络,奠定了以这疆域内部多民族联合成的不可分割的统一体的基础,形成为一个自在的民族实体,经过民族自觉而称为中华民族。

——费孝通《中华民族多元一体格局》

材料二:19 世纪与 20 世纪之交,“民族”一词引进后,不久就复合出“中华民族”一词。中华民族作为一个自在的民族实体是几千年的历史过程形成的,作为一个自觉的民族实体,则是在近百年来中国和列强对抗中出现的。

材料三:1937 年 7 月开始的日本帝国主义全面侵华,在历次帝国主义侵华过程中时间最长,但中国人民没有被打趴下,中国取得了抗日战争的最后胜利。这是以国共合作为基础,各阶级、各民族人民团结起来共同奋斗争取得来的。在这个过程中,中华民族的民族意识空前觉醒了,抗战胜利成为中华民族复兴的重要标志。

——摘编自张海鹏《走向民族复兴的重要标志——论抗日战争胜利的历史意义》

材料四:随着中国各民族在反帝反封建斗争中日益自觉地结成整体,中华民族实际上包括各民族的内在联系,越来越被揭示出来。中国共产党将马克思列宁主义与中国革命实践相结合,找到了正确解决中国民族问题的道路,阐明了中国近代社会的主要矛盾是帝国主义与中华民族的矛盾,必须最广泛地团结各族人民,反抗帝国主义侵略,“对外求中华民族的彻底解放,对内求中国各民族之间的平等”,这样就把中华各民族的根本利益的一致性和不可分割性,完全揭示出来了,并且把中华民族大联合的必要性升华到了理论和革命纲领的高度。

教师活动:请学生根据所示材料,小组合作讨论,概括中华民族的基本内涵。

学生活动:小组合作讨论,选出代表发言。

教师活动:学生发言完毕后,教师做简要说明总结。进一步提出问题:根据以上材料和所学,总结中华民族的发展演变历程。中国自古以来就是一个统一的中央集权的多民族国家,在这漫漫历史长河中,各民族在共同生活、劳动、贸易中,形成了大杂居、小聚居、交错杂居的格局,并且成为了统一的民族——中华民族,成为自在的民族实体。到了近代,民族意识觉醒,成为自觉的民族实体。而当代民族关系紧密,形成了休戚与共的命运共同体。

【设计意图】概念突破,引导学生在分析阅读史料的过程中概括归纳总结中华民族共同体的内涵和形成历程,培养学生阅读与分析史学材料,梳理与概括历史问题的能力。

总结与过渡:当代的民族政策为中华民族共同体的形成发挥了重要的作用。我们来看一下大家都预习情况:梳理民族区域自治制度的发展历程。

环节二:预习反馈:梳理民族区域自治制度的发展历程

学生活动:代表发言讲解自己梳理的时间轴。

教师活动:在对本课基本脉络了解的基础上,我们通过蒙古歌谣的视角来窥探中国民族政策的发展。播放《草原上升起不落的太阳》。这首歌是新中国成立后第一首在全国产生广泛影响的蒙古歌曲,表达出草原人民对家乡的热爱,对中国共产党的无限感激。为何会感激共产党呢?

学生活动:在内蒙古建立了民族区域自治制度,实现了人民当家作主。

环节三:探究民族区域自治制度建立的原因

教师活动:通过民族区域自治制度建立的过程,请思考这些政策背后蕴含了怎样的理念?为什么实现这样的民族政策?

学生活动:民族平等、民族团结、国家统一的理念。原因是现实的需要,符合少数民族地区经济社会发展的需要,符合国家稳定的需要。民族格局,大杂居、小聚居、交错居住的民族人口分布格局。你中有我,我中有你。历史条件:中国是统一多民族国家,各民族都对统一国家的发展和进步做出了重大贡献,政治认同:在民族独立和解放斗争中各民族形成。互相离不开的政治认同。

过渡:当然,中国共产党最终选择并实施民族区域自治制度的过程并不是一帆风顺的,也经历过前期的摸索与试错过程。在文革后,对这一制度进行了发展和完善。

环节四:探究民族区域自治制度的发展完善

教师活动:出示时空坐标轴并具体讲解。播放《最炫民族风》,这首歌带有浓郁的民族风格,在全国范围内广泛传播,体现大家对于民族乐曲的认同,思考:民族风何以如此绚丽?

【设计意图】关于民族区域自治制度的发展与完善历程,教师辅助引导的方式简要处理即

可,做到详略得当,又能够使学生在学习整理的过程中加深记忆,理清线索。

环节五:实施民族区域自治制度的历史意义。

教师活动/总结与过渡:在厘清民族区域自治制度的发展与完善历程后,结合相关史料,引导学生以学习小组为单位,结合自身实际体验,合作讨论民族区域制度的历史意义。

学生活动:结合上述材料与自身实际体验,合作探讨实施民族区域自治制度的历史意义并上台展示。

教师活动:归纳总结民族区域自治制度在政治经济与文化多方面的重要意义。播放《我爱你中国》蒙语版,让学生思考从“草原”到“民族”到“中国”,歌曲背后反映了民族观念怎样的变化?

环节六:本课小结

教师总结:通过本节课的学习,我们共同学习了我国实施民族区域自治制度的原因、发展完善过程与该制度的优越性。中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一多民族国家。这个过程中形成了中华民族共同体。时空变迁中的中华民族共同体是各民族共同缔造的。辽阔的疆域,我们共同开拓,悠久的历史,我们共同书写。回顾千年,我们都有着共同的记忆,六合同风,九州共贯。近代的我们,一同走过崎岖与坎坷,共御外辱,换来山河无恙。新时代,从贫穷落后到全面小康,一个都不能少,中华民族是休戚与共。荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体。中华民族的伟大复兴是我们共同的追求。

作业设计

围绕“中华民族共同体”这一主题,结合当代中国民族区域自治制度发展的史实,写一段歌词

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理