第16课《国家出路的探索与列强侵略的加剧》教学设计-统编版高中历史(2019)中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第16课《国家出路的探索与列强侵略的加剧》教学设计-统编版高中历史(2019)中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-18 18:17:18 | ||

图片预览

文档简介

16《国家出路的探索与列强侵略的加剧》教学设计

一、教材分析

本课位于《中外历史纲要(上)》第五单元的第二课时,位于大单元主题“大时空视域下国家意识的重构与发展”中的第三部分,本课主要讲述了鸦片战争后至戊戌变法前的一段历史时期,在本单元中起到了承上启下的重要作用,在教材内容上,本课共有四个子目,分别为“太平天国运动”“洋务运动”“瓜分中国的狂潮”“边疆危机与甲午中日战争”,围绕“国家出路的探索”介绍了地主阶级与农民阶级为挽救民族危亡作出的努力;围绕“列强侵略的加剧”介绍了 19 世纪 60 年代后的边疆危机以及甲午中日战争、《马关条约》签订和列强瓜分中国的狂潮,呈现出 “救亡图存”和“列强侵略”两条线索。两条线索和这一时期王朝国家观念中出路探索的失败和民族国家观念的初现相对应,农民阶级试图通过太平天国运动改朝换代,建立新的王朝国家,地主阶级则试图通过洋务运动进行改良挽救旧的王朝国家,列强的侵略进一步刺激了中国民众荣辱与共的意识,这也为下一课戊戌变法试图建立民族国家的探索做铺垫。

二、课时目标

认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义。认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

具体分解为:

1. 梳理太平天国运动、洋务运动、边疆危机和甲午中日战争等事件的背景和过程,了解农民阶级、地主阶级为救亡图存所作出的努力和当时中国半殖民地半封建化程度逐步加深的过程,分析运动和战争失败的主客观原因及局限性。(时空观念,史料实证)

2. 了解太平天国运动、洋务运动、边疆危机和甲午中日战争等事件与近代国家意识之间的特殊关系,体会国家意识转变的过程和艰巨性。(名词解释)

3. 认识到中国人民为挽救国家危亡的努力,感受中国人民为维护民族尊严展现出的爱国主义精神。(唯物史观 家国情怀)

三、教学重难点

重点:太平天国运动;洋务运动;甲午中日战争等重要历史事件

难点:太平天国运动与洋务运动失败的原因;这一阶段国家意识转变的影响因素

四、教法学法

教法:讲授法、问答法

学法:自主学习法、阅读思考法、合作探究法

五、学情分析

本课的教授对象为高一学生。学生在初中阶段已经接触过太平天国运动、洋务运动、甲午战争与列强瓜分中国等基本史实,但大多停留在事实性知识上,学生对太平天国运动与洋务运动失败的根本原因这样更深层次也更为复杂的问题仍然缺乏深刻的认识,不能放在大的时空视域中从近代国家意识转变的角度看待问题、加强理解,需要在教师的帮助下,学会运用唯物史观的方法去分析历史问题的本质。

六、教学过程

(一)导入

回顾上一课中传统国家观和现代国家观的区别,对单元的脉络进行再明确,结合第 15课最后给出的时间轴,进行归纳,伴随着近代国家观的曙光乍现,需要历史的手进一步推波助澜。

【设计意图】用本单元的学习线索和上一课的课后总结进行导入,帮助学生进一步理清本单元的学习思路,为本课的正式学习做好铺垫,同时为下一刻民族感情的升华做好情感奠基。

(二)新课讲授

板书帮助学生梳理本课的学习思路,找到本课的重点时间,简单过度到主题内容。

一、【王朝国家认同中的出路探索——太平天国运动】

1.【自主学习反馈】

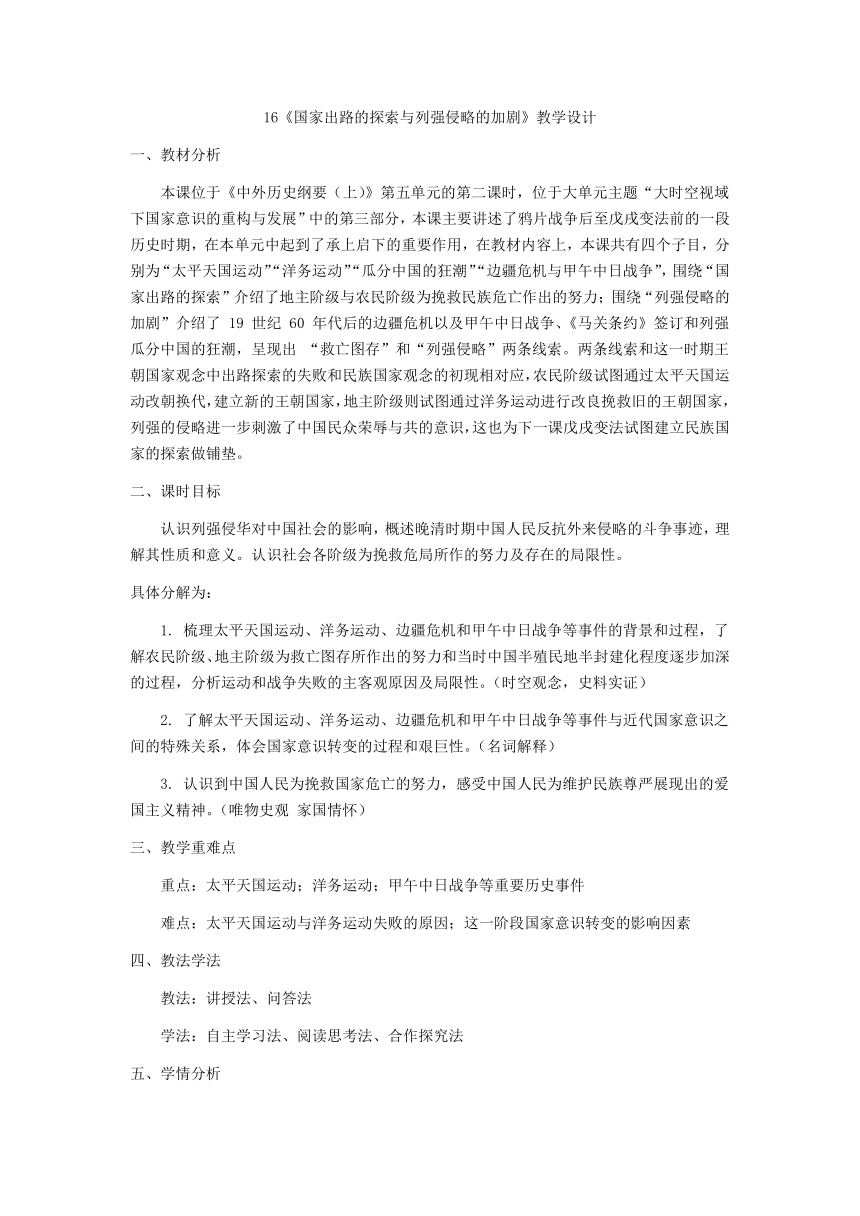

【学习活动】课前要求学生结合课本,完成课前案中第一幅地图的学习,用时间轴的

方式梳理出太平天国运动的始末。课上。以逐一回答的方式进行检测。

【设计意图】将最为基础的知识记忆放在课前,通过地图和时间轴两个抓手为学生的记忆提供时间和空间两种依据,培养学生自主学习的思维和习惯。

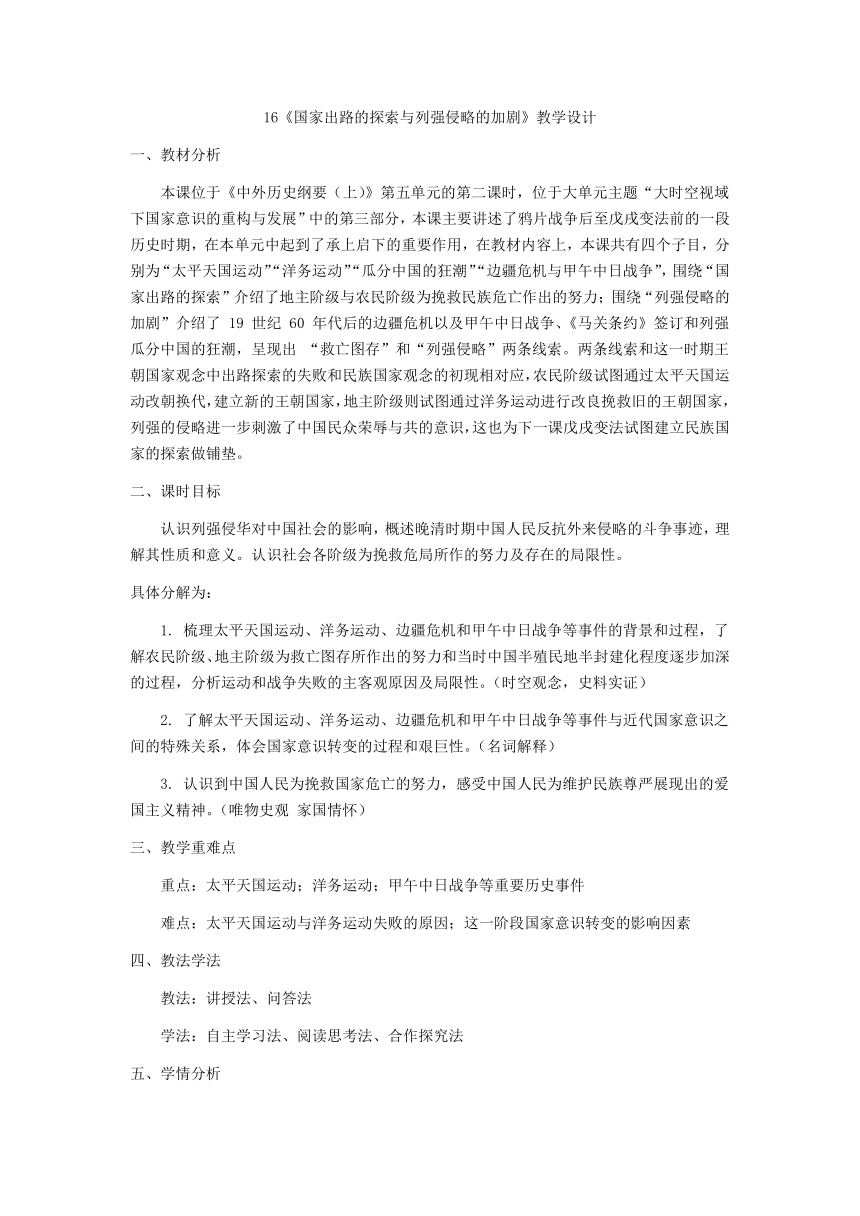

2.出示太平天国运动有关文物史料及文献史料,组织学生进行学习互动

【评价任务】

【问题 1】(实物史料照片)这些是什么类型的史料?它能告诉我们哪些历史信息?

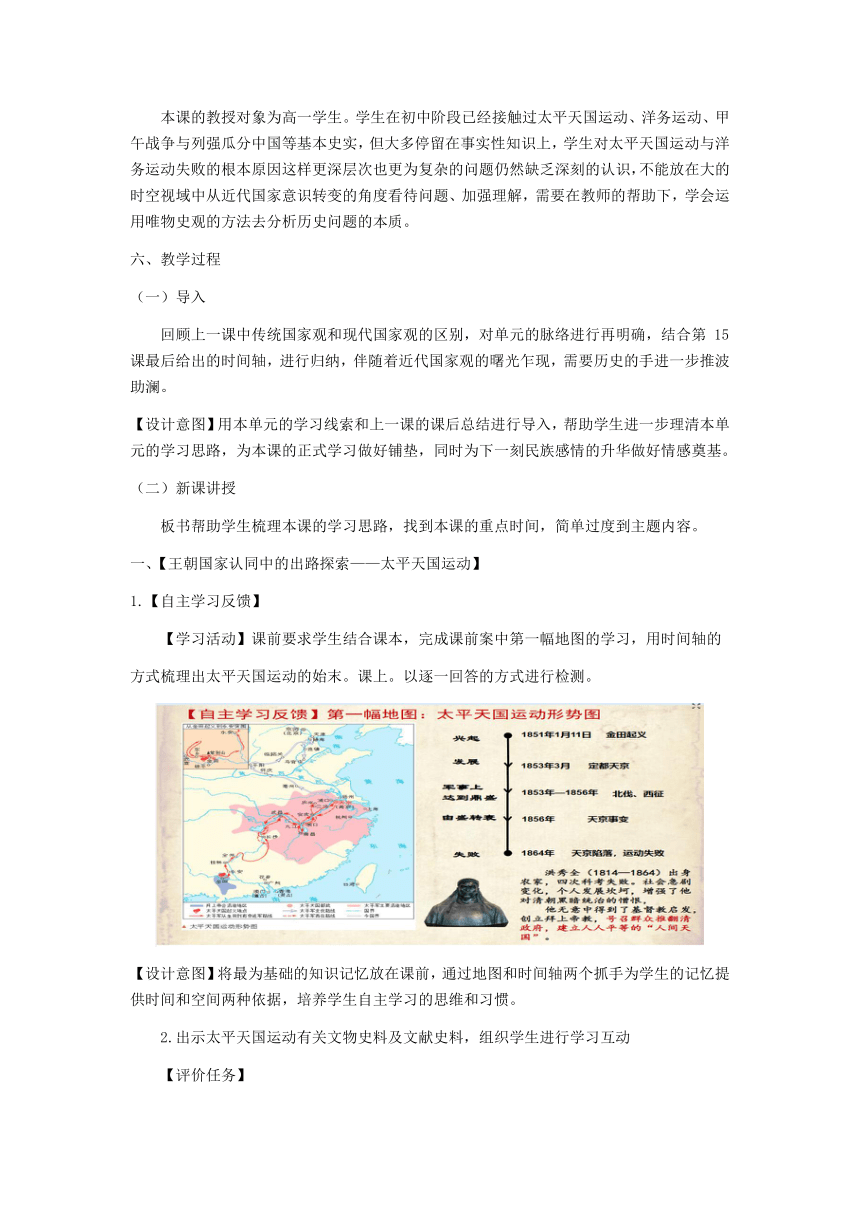

【问题 2】(文献史料照片)两则文物与史料又告诉我们哪些信息?是否能实现?

【问题 3】为何太平天国的思路只能是“再建一个封建王朝”?

【学习活动】以小组合作探究的方式一起进行思考,组织答案,要求学生尽可能进行归纳整理,以简练的语言进行总结。

【设计意图】

通过史料价值、可信度高的一手史料引领学生的历史思维,锻炼学生从史料中提取信息并进行概括的能力,通过文献史料的加入为学生拓展史料的类型,为史料实证的能力打好基础。通过史料内容,学生进行合作探究,一方面通过这样的学习方案交换灵感,达到有效学习的目的,同时相互补充、进一步简练语言。另一方面从史料的内容中,推动学生感受太平天国这个政权的性质,以及为什么只能建立一个封建性质政权的根本原因,从农民阶级本身的局限性和社会历史条件两个方面进行理解,最终得到农民阶级仍在根深蒂固的王朝国家观的桎梏之下,因农民阶级的局限性,所以太平天国的思路只能是“再建一个封建王朝”。此外,从《资质通鉴》的内容中发现“主张与外国平等交往”的论述,发现“近代国家观的星星之火”,从不同的思路培育学生用发展、辩证的眼光看历史问题的能力。

二、王朝国家认同中的出路探索——洋务运动

1.【自主学习反馈】

【学习活动】课前要求学生结合课本,完成课前案中第二幅地图的学习,以逐条的方式对洋务运动的主要内容和形式进行总结,结合地图进行标记和记忆。课上,请同学做代表进行归纳。老师进行补充和追问。

【设计意图】引导学生学会阅读课本,能够从课本的表述中进行良好的归纳,逐条进行总结方便记忆,强化学生的条目式思维。通过本环节,解决学生学习记忆洋务运动的重要成果,主要目标及代表人物。

2.引申出李鸿章这位洋务派代表,通过读李鸿章的史料,来推动对洋务运动的深刻理解

【评价任务】

【问题 4】读李鸿章相关史料,如何理解洋务运动的根本性质?

【学习活动】学生阅读材料,并谈自己的感受及理解,通过史实+结论的方式进行主动的表述,其他同学评论补充,最终归纳出洋务运动是一场封建地主阶级为了维护清朝统治的自救运动。

【设计意图】

通过与李鸿章个人相关的史料引起学生兴趣,从小切口理解洋务派的主要目标和思想,学生通过对两个材料的分析,畅谈自己的理解并相互补充,学习到以李鸿章为代表的封建地主阶级仍然秉持传统的王朝国家观,不改变封建统治,只引进新的军事和生产技术,这就是地主阶级的局限性,并总结洋务运动的形式。

此外,选择了陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》中对于洋务运动的评价,教师进行讲解,一方面点名了洋务运动影响的多面性,从主观目的和客观结果两个角度进行说明,肯定了洋务运动开启了中国近代化的重要意义,另一方面从“洋务运动汲取来的西方知识对中国传统社会的冲击,比十次农民战争更大。”一句入手,感受到从地主阶级内部的行动进一步点亮了近代国家观的星星之火,持续渗透培育学生用发展、辩证的眼光看历史问题的能力的思想。

三、帝国冲击下的民族国家认同动向——边疆危机与瓜分中国的狂潮

1.【自主学习反馈】

【学习活动】课前要求学生结合课本,完成课前案中第三幅地图的学习,重点选取 19世纪 60 年代-90 年中国边疆局势图中三个主要板块的边疆危机进行总结,以历史名词解释的方式完成历史解释。课堂上找学生脱离课本进行表述,老师做好方法指导。

【设计意图】引导学生在阅读课本时能够明确重要,了解对于一个历史事件解释之时应该包含时间、地点、经过、人物等核心内容,为学生未来能进一步做好解释和归纳奠定能力基础,强化日常历史语言的锻炼。同时通过老师的点拨,对这一板块的历史知识进行梳理找到关键词。

2.选取中法战争和中日战争进行起因和影响的比较;选取《马关条约》和《南京条约》进行内容和影响的比较

【评价任务】

【问题 5】阅读课本,中法战争和甲午中日战争的起因有何相似性?

【问题 6】两场战争的结果共同体现了怎样的变化?

【问题 7】对比《南京条约》和《马关条约》,谈谈影响的不同

【学习活动】学生结合课本以及老师展示的史料提示进行总结,找到宗藩关系的名词解释进行深度学习,小组合作探究对比《南京条约》和《马关条约》,从内容逐条分析,得到列强侵略更加深入,中国危机越来越严重的结论,体会民族危亡。

【设计意图】

通过对比中法战争和中日战争的起因,找到藩属国这一共同的导火线,通过理解传统的宗藩关系的崩溃,推动学生了解在这一时期传统王朝国家观所客体呈现的载体已经收到猛烈的冲击,在此基础上进一步体会甲午中日战争对中午带来的极大危机。通过对比《南京条约》和《马关条约》的内容,小组合作进行讨论探究,老师适时进行引导,在梳理清楚了共同点之后发现不同点,为学生对比学习提供了方法指导,了解趋势类的总结方法,同时重点集中于列强势力深入内地和从商品输入转变为资本输入两个变化,引导同学们深刻理解这一世界侵略的加剧,结合列强瓜分中国的史实进行总结,促进学生理解甲午中日战争成为重要的历史转折点

四、课堂总结

【问题 8】结合补充史料,归纳 19 世纪 90 年代后的国家认同动向

“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理 不过勉强涂饰,虚有其表。” ——李鸿章《庚子西狩从谈》(心理打击)

是役(甲午战争)后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚。俄、法、德以仗义归辽,责报殊奢,而中国复乖于应付,于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。中国乃不国矣。——杨松《中国近代史资料选编》(社会崩塌)

梁启超对李鸿章的评价:若以中国之失政而尽归于李鸿章一人,李鸿章一人不足惜,而彼执政误国之枢臣,反得有所诿以辞斧钺,而我四万万人放弃国民之责任者,亦且不复自知其罪也。(深刻反省)

老师以此问题对三个史料进行分析,结合本课相关知识的学习,可以看到在这一时期不管是农民阶级还是地主阶级,在王朝国家桎梏中的出路探索已然失败,而在外界猛烈的冲撞中,甲午战争成为中国近代史的分水岭,中国近代民族国家认同自发初现,在破碎的山河中开始自我的重构,中国人民开始思考社会制度的彻底变革,从此以后,维新与革命成为中国社会的主题!

(三)分层作业

1.巩固训练,完成本课对应的习题部分。

2.分小组线上线下搜集资料,选取太平天国运动、洋务运动那个、甲午中日战争等历史时间中一位代表人物,了解他的生平。

【设计意图】通过分层作业的形式,适应不同水平学生的发展需要,既巩固了本课所学,又激发学生课后学习历史的兴趣,培养学生的史学研究精神与创新意识。加深学生对近代转型期的理解,提升学生的史学素养。

一、教材分析

本课位于《中外历史纲要(上)》第五单元的第二课时,位于大单元主题“大时空视域下国家意识的重构与发展”中的第三部分,本课主要讲述了鸦片战争后至戊戌变法前的一段历史时期,在本单元中起到了承上启下的重要作用,在教材内容上,本课共有四个子目,分别为“太平天国运动”“洋务运动”“瓜分中国的狂潮”“边疆危机与甲午中日战争”,围绕“国家出路的探索”介绍了地主阶级与农民阶级为挽救民族危亡作出的努力;围绕“列强侵略的加剧”介绍了 19 世纪 60 年代后的边疆危机以及甲午中日战争、《马关条约》签订和列强瓜分中国的狂潮,呈现出 “救亡图存”和“列强侵略”两条线索。两条线索和这一时期王朝国家观念中出路探索的失败和民族国家观念的初现相对应,农民阶级试图通过太平天国运动改朝换代,建立新的王朝国家,地主阶级则试图通过洋务运动进行改良挽救旧的王朝国家,列强的侵略进一步刺激了中国民众荣辱与共的意识,这也为下一课戊戌变法试图建立民族国家的探索做铺垫。

二、课时目标

认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义。认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

具体分解为:

1. 梳理太平天国运动、洋务运动、边疆危机和甲午中日战争等事件的背景和过程,了解农民阶级、地主阶级为救亡图存所作出的努力和当时中国半殖民地半封建化程度逐步加深的过程,分析运动和战争失败的主客观原因及局限性。(时空观念,史料实证)

2. 了解太平天国运动、洋务运动、边疆危机和甲午中日战争等事件与近代国家意识之间的特殊关系,体会国家意识转变的过程和艰巨性。(名词解释)

3. 认识到中国人民为挽救国家危亡的努力,感受中国人民为维护民族尊严展现出的爱国主义精神。(唯物史观 家国情怀)

三、教学重难点

重点:太平天国运动;洋务运动;甲午中日战争等重要历史事件

难点:太平天国运动与洋务运动失败的原因;这一阶段国家意识转变的影响因素

四、教法学法

教法:讲授法、问答法

学法:自主学习法、阅读思考法、合作探究法

五、学情分析

本课的教授对象为高一学生。学生在初中阶段已经接触过太平天国运动、洋务运动、甲午战争与列强瓜分中国等基本史实,但大多停留在事实性知识上,学生对太平天国运动与洋务运动失败的根本原因这样更深层次也更为复杂的问题仍然缺乏深刻的认识,不能放在大的时空视域中从近代国家意识转变的角度看待问题、加强理解,需要在教师的帮助下,学会运用唯物史观的方法去分析历史问题的本质。

六、教学过程

(一)导入

回顾上一课中传统国家观和现代国家观的区别,对单元的脉络进行再明确,结合第 15课最后给出的时间轴,进行归纳,伴随着近代国家观的曙光乍现,需要历史的手进一步推波助澜。

【设计意图】用本单元的学习线索和上一课的课后总结进行导入,帮助学生进一步理清本单元的学习思路,为本课的正式学习做好铺垫,同时为下一刻民族感情的升华做好情感奠基。

(二)新课讲授

板书帮助学生梳理本课的学习思路,找到本课的重点时间,简单过度到主题内容。

一、【王朝国家认同中的出路探索——太平天国运动】

1.【自主学习反馈】

【学习活动】课前要求学生结合课本,完成课前案中第一幅地图的学习,用时间轴的

方式梳理出太平天国运动的始末。课上。以逐一回答的方式进行检测。

【设计意图】将最为基础的知识记忆放在课前,通过地图和时间轴两个抓手为学生的记忆提供时间和空间两种依据,培养学生自主学习的思维和习惯。

2.出示太平天国运动有关文物史料及文献史料,组织学生进行学习互动

【评价任务】

【问题 1】(实物史料照片)这些是什么类型的史料?它能告诉我们哪些历史信息?

【问题 2】(文献史料照片)两则文物与史料又告诉我们哪些信息?是否能实现?

【问题 3】为何太平天国的思路只能是“再建一个封建王朝”?

【学习活动】以小组合作探究的方式一起进行思考,组织答案,要求学生尽可能进行归纳整理,以简练的语言进行总结。

【设计意图】

通过史料价值、可信度高的一手史料引领学生的历史思维,锻炼学生从史料中提取信息并进行概括的能力,通过文献史料的加入为学生拓展史料的类型,为史料实证的能力打好基础。通过史料内容,学生进行合作探究,一方面通过这样的学习方案交换灵感,达到有效学习的目的,同时相互补充、进一步简练语言。另一方面从史料的内容中,推动学生感受太平天国这个政权的性质,以及为什么只能建立一个封建性质政权的根本原因,从农民阶级本身的局限性和社会历史条件两个方面进行理解,最终得到农民阶级仍在根深蒂固的王朝国家观的桎梏之下,因农民阶级的局限性,所以太平天国的思路只能是“再建一个封建王朝”。此外,从《资质通鉴》的内容中发现“主张与外国平等交往”的论述,发现“近代国家观的星星之火”,从不同的思路培育学生用发展、辩证的眼光看历史问题的能力。

二、王朝国家认同中的出路探索——洋务运动

1.【自主学习反馈】

【学习活动】课前要求学生结合课本,完成课前案中第二幅地图的学习,以逐条的方式对洋务运动的主要内容和形式进行总结,结合地图进行标记和记忆。课上,请同学做代表进行归纳。老师进行补充和追问。

【设计意图】引导学生学会阅读课本,能够从课本的表述中进行良好的归纳,逐条进行总结方便记忆,强化学生的条目式思维。通过本环节,解决学生学习记忆洋务运动的重要成果,主要目标及代表人物。

2.引申出李鸿章这位洋务派代表,通过读李鸿章的史料,来推动对洋务运动的深刻理解

【评价任务】

【问题 4】读李鸿章相关史料,如何理解洋务运动的根本性质?

【学习活动】学生阅读材料,并谈自己的感受及理解,通过史实+结论的方式进行主动的表述,其他同学评论补充,最终归纳出洋务运动是一场封建地主阶级为了维护清朝统治的自救运动。

【设计意图】

通过与李鸿章个人相关的史料引起学生兴趣,从小切口理解洋务派的主要目标和思想,学生通过对两个材料的分析,畅谈自己的理解并相互补充,学习到以李鸿章为代表的封建地主阶级仍然秉持传统的王朝国家观,不改变封建统治,只引进新的军事和生产技术,这就是地主阶级的局限性,并总结洋务运动的形式。

此外,选择了陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》中对于洋务运动的评价,教师进行讲解,一方面点名了洋务运动影响的多面性,从主观目的和客观结果两个角度进行说明,肯定了洋务运动开启了中国近代化的重要意义,另一方面从“洋务运动汲取来的西方知识对中国传统社会的冲击,比十次农民战争更大。”一句入手,感受到从地主阶级内部的行动进一步点亮了近代国家观的星星之火,持续渗透培育学生用发展、辩证的眼光看历史问题的能力的思想。

三、帝国冲击下的民族国家认同动向——边疆危机与瓜分中国的狂潮

1.【自主学习反馈】

【学习活动】课前要求学生结合课本,完成课前案中第三幅地图的学习,重点选取 19世纪 60 年代-90 年中国边疆局势图中三个主要板块的边疆危机进行总结,以历史名词解释的方式完成历史解释。课堂上找学生脱离课本进行表述,老师做好方法指导。

【设计意图】引导学生在阅读课本时能够明确重要,了解对于一个历史事件解释之时应该包含时间、地点、经过、人物等核心内容,为学生未来能进一步做好解释和归纳奠定能力基础,强化日常历史语言的锻炼。同时通过老师的点拨,对这一板块的历史知识进行梳理找到关键词。

2.选取中法战争和中日战争进行起因和影响的比较;选取《马关条约》和《南京条约》进行内容和影响的比较

【评价任务】

【问题 5】阅读课本,中法战争和甲午中日战争的起因有何相似性?

【问题 6】两场战争的结果共同体现了怎样的变化?

【问题 7】对比《南京条约》和《马关条约》,谈谈影响的不同

【学习活动】学生结合课本以及老师展示的史料提示进行总结,找到宗藩关系的名词解释进行深度学习,小组合作探究对比《南京条约》和《马关条约》,从内容逐条分析,得到列强侵略更加深入,中国危机越来越严重的结论,体会民族危亡。

【设计意图】

通过对比中法战争和中日战争的起因,找到藩属国这一共同的导火线,通过理解传统的宗藩关系的崩溃,推动学生了解在这一时期传统王朝国家观所客体呈现的载体已经收到猛烈的冲击,在此基础上进一步体会甲午中日战争对中午带来的极大危机。通过对比《南京条约》和《马关条约》的内容,小组合作进行讨论探究,老师适时进行引导,在梳理清楚了共同点之后发现不同点,为学生对比学习提供了方法指导,了解趋势类的总结方法,同时重点集中于列强势力深入内地和从商品输入转变为资本输入两个变化,引导同学们深刻理解这一世界侵略的加剧,结合列强瓜分中国的史实进行总结,促进学生理解甲午中日战争成为重要的历史转折点

四、课堂总结

【问题 8】结合补充史料,归纳 19 世纪 90 年代后的国家认同动向

“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理 不过勉强涂饰,虚有其表。” ——李鸿章《庚子西狩从谈》(心理打击)

是役(甲午战争)后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚。俄、法、德以仗义归辽,责报殊奢,而中国复乖于应付,于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。中国乃不国矣。——杨松《中国近代史资料选编》(社会崩塌)

梁启超对李鸿章的评价:若以中国之失政而尽归于李鸿章一人,李鸿章一人不足惜,而彼执政误国之枢臣,反得有所诿以辞斧钺,而我四万万人放弃国民之责任者,亦且不复自知其罪也。(深刻反省)

老师以此问题对三个史料进行分析,结合本课相关知识的学习,可以看到在这一时期不管是农民阶级还是地主阶级,在王朝国家桎梏中的出路探索已然失败,而在外界猛烈的冲撞中,甲午战争成为中国近代史的分水岭,中国近代民族国家认同自发初现,在破碎的山河中开始自我的重构,中国人民开始思考社会制度的彻底变革,从此以后,维新与革命成为中国社会的主题!

(三)分层作业

1.巩固训练,完成本课对应的习题部分。

2.分小组线上线下搜集资料,选取太平天国运动、洋务运动那个、甲午中日战争等历史时间中一位代表人物,了解他的生平。

【设计意图】通过分层作业的形式,适应不同水平学生的发展需要,既巩固了本课所学,又激发学生课后学习历史的兴趣,培养学生的史学研究精神与创新意识。加深学生对近代转型期的理解,提升学生的史学素养。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进