【高考押题卷】2025届高考生物模拟预测卷三 全国甲卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 【高考押题卷】2025届高考生物模拟预测卷三 全国甲卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 11:17:02 | ||

图片预览

文档简介

2025届高考生物模拟预测卷(全国甲卷)

一.选择题(共16小题,满分48分,每小题3分)

1.(3分)(2023秋 余姚市校级月考)下列关于脂质的叙述,错误的是( )

A.等质量的油脂与葡萄糖相比,氧化分解时放出能量更多

B.磷脂与油脂的元素组成相同,是各种生物膜的组成成分

C.维生素D可促进人和动物对钙的吸收

D.胆固醇是动物细胞膜的重要成分,但摄入过多有害健康

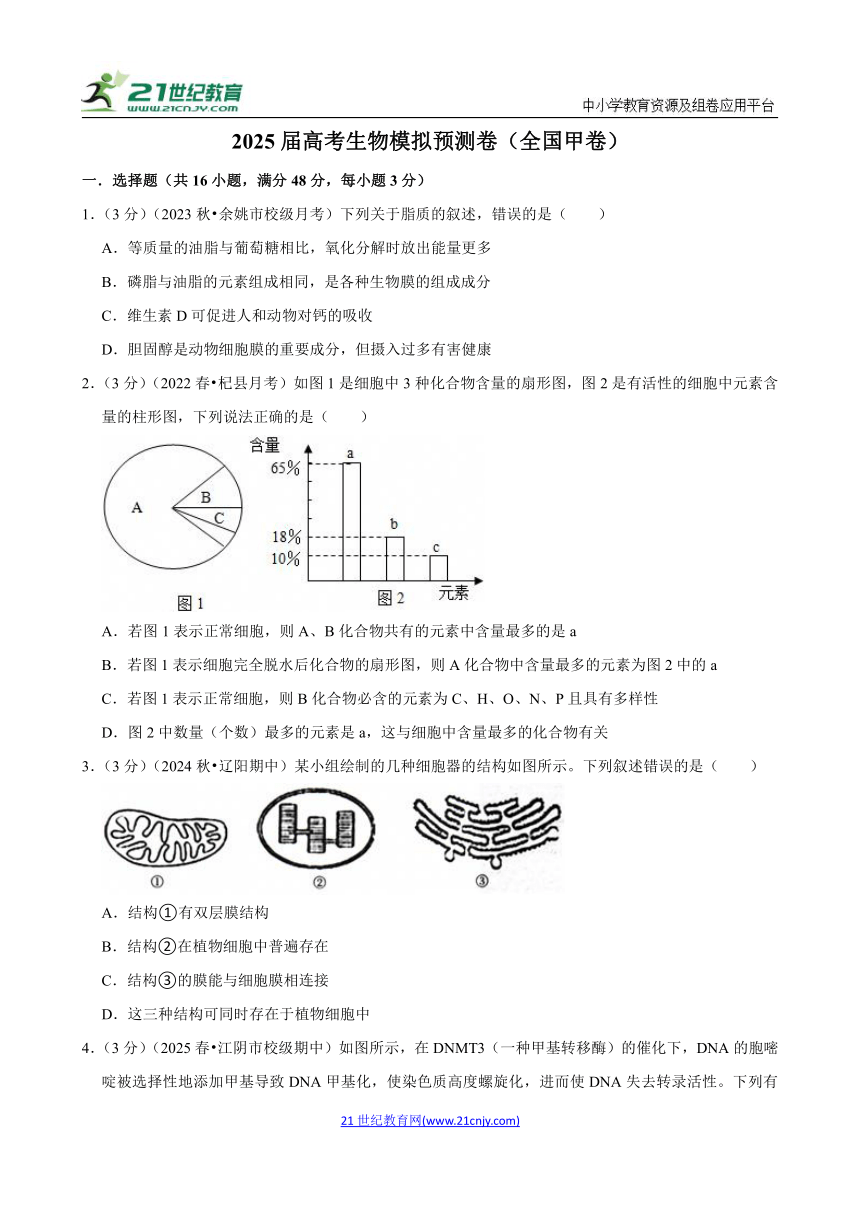

2.(3分)(2022春 杞县月考)如图1是细胞中3种化合物含量的扇形图,图2是有活性的细胞中元素含量的柱形图,下列说法正确的是( )

A.若图1表示正常细胞,则A、B化合物共有的元素中含量最多的是a

B.若图1表示细胞完全脱水后化合物的扇形图,则A化合物中含量最多的元素为图2中的a

C.若图1表示正常细胞,则B化合物必含的元素为C、H、O、N、P且具有多样性

D.图2中数量(个数)最多的元素是a,这与细胞中含量最多的化合物有关

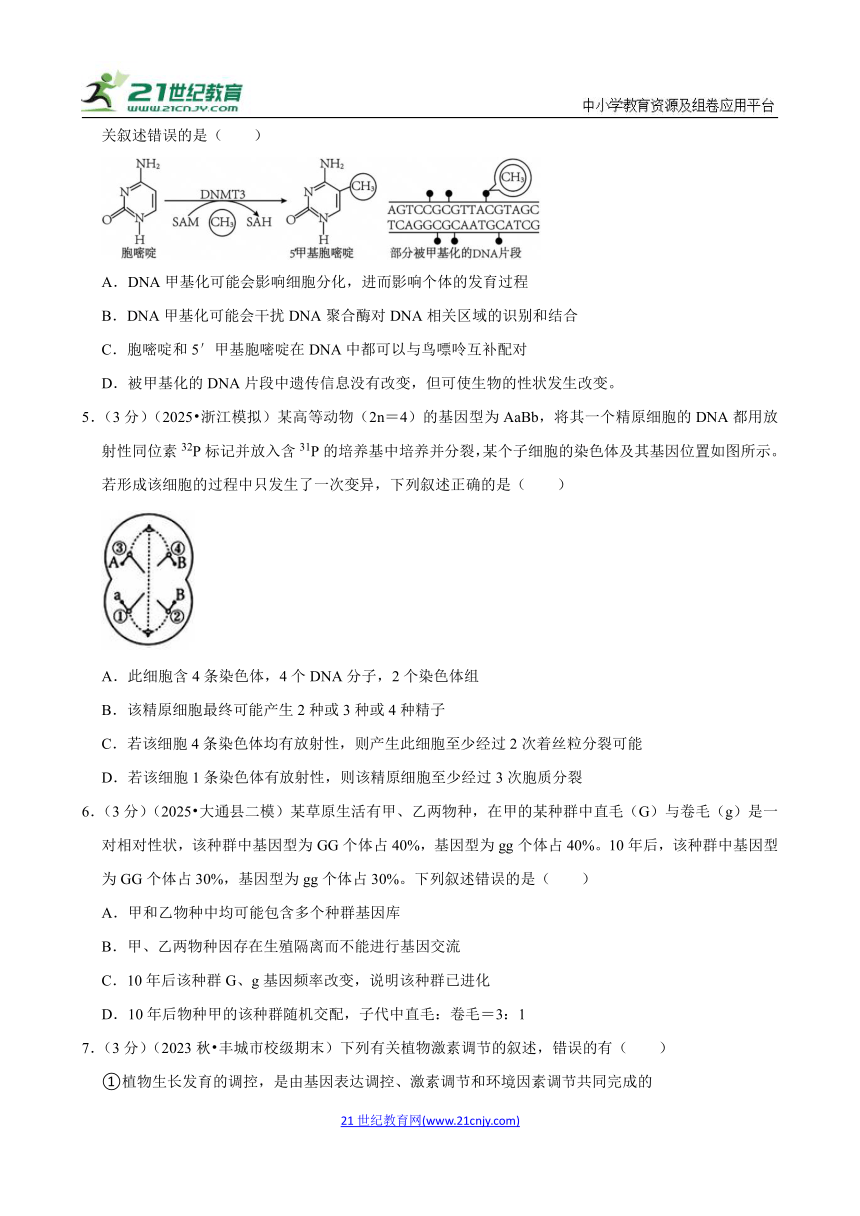

3.(3分)(2024秋 辽阳期中)某小组绘制的几种细胞器的结构如图所示。下列叙述错误的是( )

A.结构①有双层膜结构

B.结构②在植物细胞中普遍存在

C.结构③的膜能与细胞膜相连接

D.这三种结构可同时存在于植物细胞中

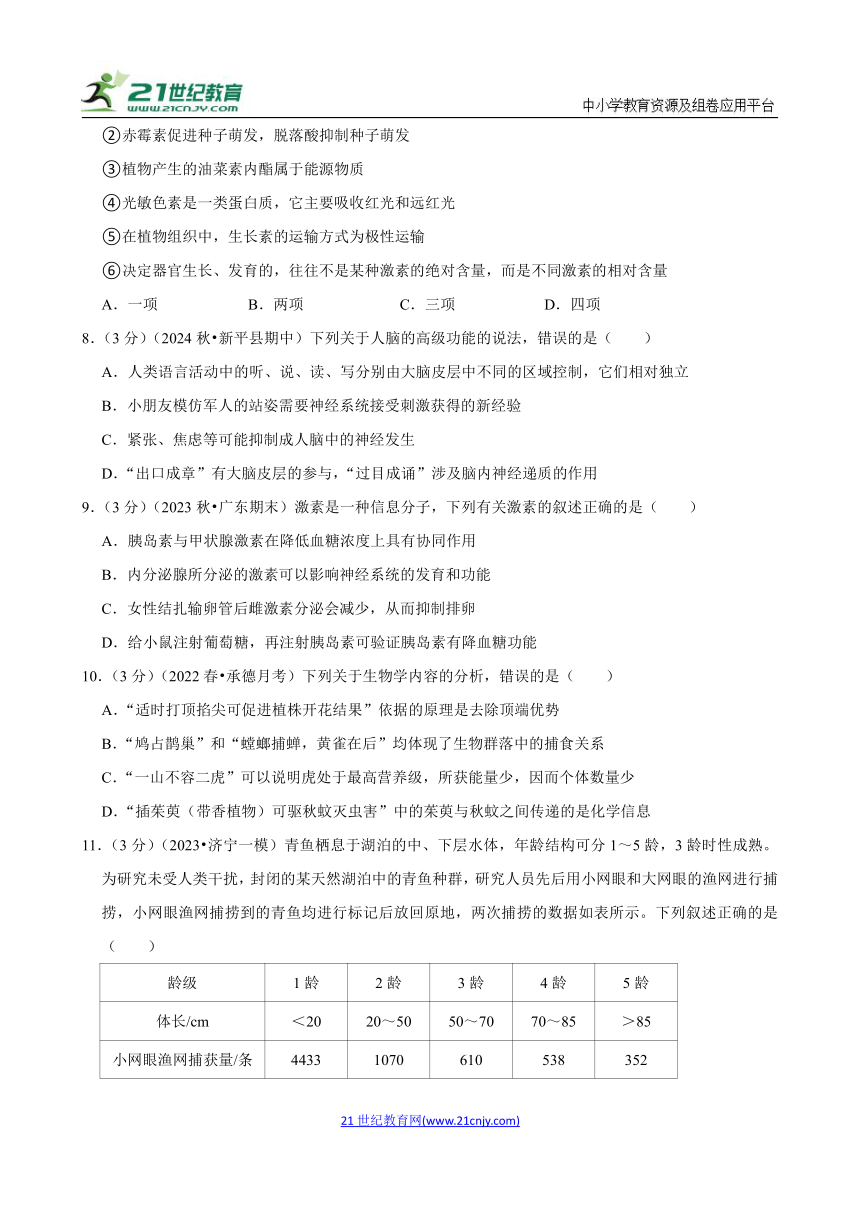

4.(3分)(2025春 江阴市校级期中)如图所示,在DNMT3(一种甲基转移酶)的催化下,DNA的胞嘧啶被选择性地添加甲基导致DNA甲基化,使染色质高度螺旋化,进而使DNA失去转录活性。下列有关叙述错误的是( )

A.DNA甲基化可能会影响细胞分化,进而影响个体的发育过程

B.DNA甲基化可能会干扰DNA聚合酶对DNA相关区域的识别和结合

C.胞嘧啶和5′甲基胞嘧啶在DNA中都可以与鸟嘌呤互补配对

D.被甲基化的DNA片段中遗传信息没有改变,但可使生物的性状发生改变。

5.(3分)(2025 浙江模拟)某高等动物(2n=4)的基因型为AaBb,将其一个精原细胞的DNA都用放射性同位素32P标记并放入含31P的培养基中培养并分裂,某个子细胞的染色体及其基因位置如图所示。若形成该细胞的过程中只发生了一次变异,下列叙述正确的是( )

A.此细胞含4条染色体,4个DNA分子,2个染色体组

B.该精原细胞最终可能产生2种或3种或4种精子

C.若该细胞4条染色体均有放射性,则产生此细胞至少经过2次着丝粒分裂可能

D.若该细胞1条染色体有放射性,则该精原细胞至少经过3次胞质分裂

6.(3分)(2025 大通县二模)某草原生活有甲、乙两物种,在甲的某种群中直毛(G)与卷毛(g)是一对相对性状,该种群中基因型为GG个体占40%,基因型为gg个体占40%。10年后,该种群中基因型为GG个体占30%,基因型为gg个体占30%。下列叙述错误的是( )

A.甲和乙物种中均可能包含多个种群基因库

B.甲、乙两物种因存在生殖隔离而不能进行基因交流

C.10年后该种群G、g基因频率改变,说明该种群已进化

D.10年后物种甲的该种群随机交配,子代中直毛:卷毛=3:1

7.(3分)(2023秋 丰城市校级期末)下列有关植物激素调节的叙述,错误的有( )

①植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的

②赤霉素促进种子萌发,脱落酸抑制种子萌发

③植物产生的油菜素内酯属于能源物质

④光敏色素是一类蛋白质,它主要吸收红光和远红光

⑤在植物组织中,生长素的运输方式为极性运输

⑥决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量

A.一项 B.两项 C.三项 D.四项

8.(3分)(2024秋 新平县期中)下列关于人脑的高级功能的说法,错误的是( )

A.人类语言活动中的听、说、读、写分别由大脑皮层中不同的区域控制,它们相对独立

B.小朋友模仿军人的站姿需要神经系统接受刺激获得的新经验

C.紧张、焦虑等可能抑制成人脑中的神经发生

D.“出口成章”有大脑皮层的参与,“过目成诵”涉及脑内神经递质的作用

9.(3分)(2023秋 广东期末)激素是一种信息分子,下列有关激素的叙述正确的是( )

A.胰岛素与甲状腺激素在降低血糖浓度上具有协同作用

B.内分泌腺所分泌的激素可以影响神经系统的发育和功能

C.女性结扎输卵管后雌激素分泌会减少,从而抑制排卵

D.给小鼠注射葡萄糖,再注射胰岛素可验证胰岛素有降血糖功能

10.(3分)(2022春 承德月考)下列关于生物学内容的分析,错误的是( )

A.“适时打顶掐尖可促进植株开花结果”依据的原理是去除顶端优势

B.“鸠占鹊巢”和“螳螂捕蝉,黄雀在后”均体现了生物群落中的捕食关系

C.“一山不容二虎”可以说明虎处于最高营养级,所获能量少,因而个体数量少

D.“插茱萸(带香植物)可驱秋蚊灭虫害”中的茱萸与秋蚊之间传递的是化学信息

11.(3分)(2023 济宁一模)青鱼栖息于湖泊的中、下层水体,年龄结构可分1~5龄,3龄时性成熟。为研究未受人类干扰,封闭的某天然湖泊中的青鱼种群,研究人员先后用小网眼和大网眼的渔网进行捕捞,小网眼渔网捕捞到的青鱼均进行标记后放回原地,两次捕捞的数据如表所示。下列叙述正确的是( )

龄级 1龄 2龄 3龄 4龄 5龄

体长/cm <20 20~50 50~70 70~85 >85

小网眼渔网捕获量/条 4433 1070 610 538 352

大网眼渔网捕获量/条 总数 0 0 1257 1107 836

标记个数 ﹣ ﹣ 173 127 100

A.该湖泊中3~5龄青鱼的数量约为12000条

B.两次捕捞间隔的时长不影响青鱼种群密度的调查结果

C.该种群的数量变化由迁入率和迁出率、出生率和死亡率决定

D.栖息于不同水层的青鱼形成了群落的空间结构,有利于资源的有效利用

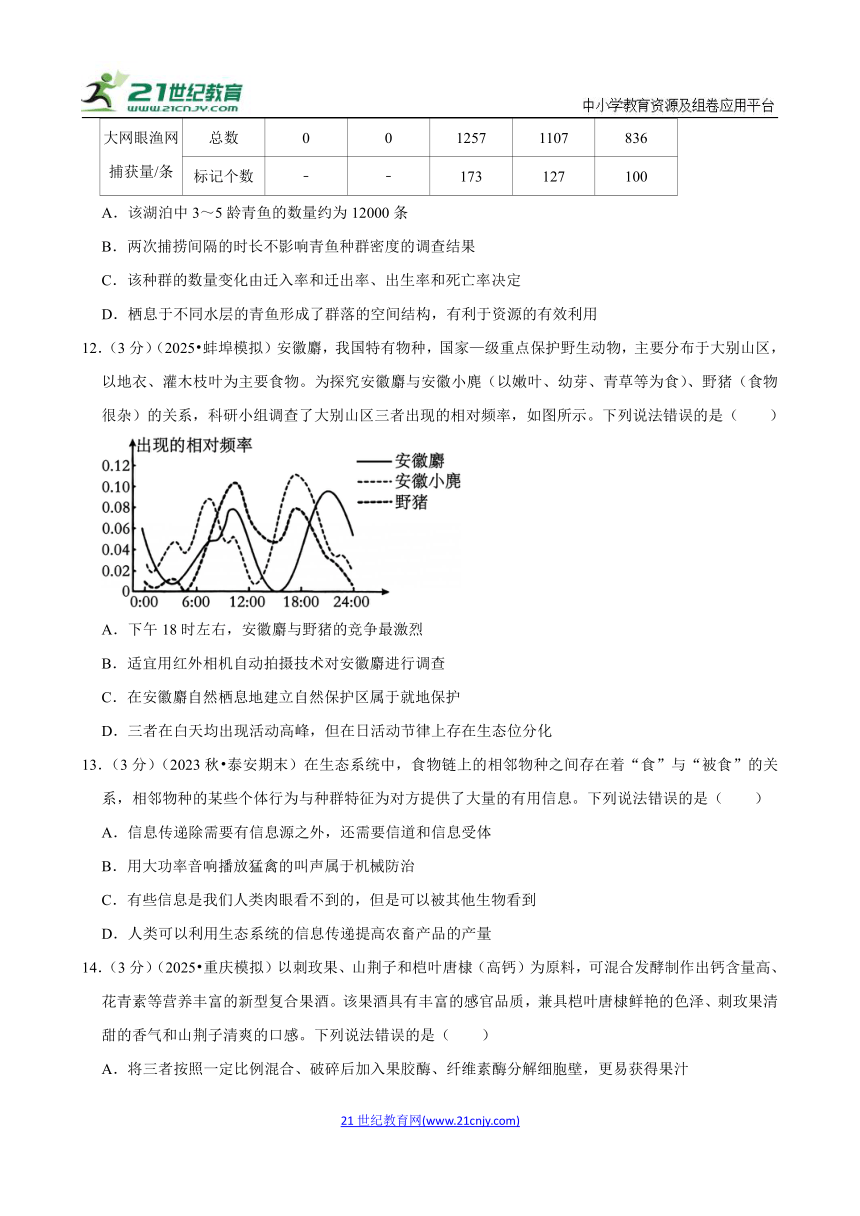

12.(3分)(2025 蚌埠模拟)安徽麝,我国特有物种,国家—级重点保护野生动物,主要分布于大别山区,以地衣、灌木枝叶为主要食物。为探究安徽麝与安徽小麂(以嫩叶、幼芽、青草等为食)、野猪(食物很杂)的关系,科研小组调查了大别山区三者出现的相对频率,如图所示。下列说法错误的是( )

A.下午18时左右,安徽麝与野猪的竞争最激烈

B.适宜用红外相机自动拍摄技术对安徽麝进行调查

C.在安徽麝自然栖息地建立自然保护区属于就地保护

D.三者在白天均出现活动高峰,但在日活动节律上存在生态位分化

13.(3分)(2023秋 泰安期末)在生态系统中,食物链上的相邻物种之间存在着“食”与“被食”的关系,相邻物种的某些个体行为与种群特征为对方提供了大量的有用信息。下列说法错误的是( )

A.信息传递除需要有信息源之外,还需要信道和信息受体

B.用大功率音响播放猛禽的叫声属于机械防治

C.有些信息是我们人类肉眼看不到的,但是可以被其他生物看到

D.人类可以利用生态系统的信息传递提高农畜产品的产量

14.(3分)(2025 重庆模拟)以刺玫果、山荆子和桤叶唐棣(高钙)为原料,可混合发酵制作出钙含量高、花青素等营养丰富的新型复合果酒。该果酒具有丰富的感官品质,兼具桤叶唐棣鲜艳的色泽、刺玫果清甜的香气和山荆子清爽的口感。下列说法错误的是( )

A.将三者按照一定比例混合、破碎后加入果胶酶、纤维素酶分解细胞壁,更易获得果汁

B.制作复合果酒的过程中,主要是酵母菌进行无氧呼吸,发酵温度应控制在30~35℃

C.为确定发酵过程中是否生成酒精,可取适量发酵液加入酸性重铬酸钾溶液进行检测

D.若酿制成功的复合果酒长期暴露在空气中,则酒味会逐渐消失而出现酸味

15.(3分)(2024秋 五华区期中)利用蛋白质工程改造食品中的过敏原蛋白质,可开发脱敏食品。下列叙述正确的是( )

A.该技术的基本思路与中心法则一致

B.该技术的操作对象是过敏原蛋白质

C.过敏原蛋白质进入机体后,浆细胞产生组胺引起过敏反应

D.改造过程中需要设计预期的蛋白质结构并推测应有的氨基酸序列

16.(3分)(2024 湖北模拟)科学家首先在含15N的培养液中培养大肠杆菌,然后将它们转移到含14N的培养液中培养,定期从细胞中提取DNA,并进行密度梯度离心,结果如图所示。大肠杆菌菌株每20min分裂一次,60min后,如果科学家继续每20min提取和离心一次DNA,下列有关试管中DNA条带结果的描述正确的是( )

A.轻带将向下移动,中带将消失

B.轻带和中带都会变粗,但保持在同一水平

C.轻带和中带都会变粗并在管中向下移动

D.轻带会变粗,中带保持不变

二.解答题(共5小题,满分52分)

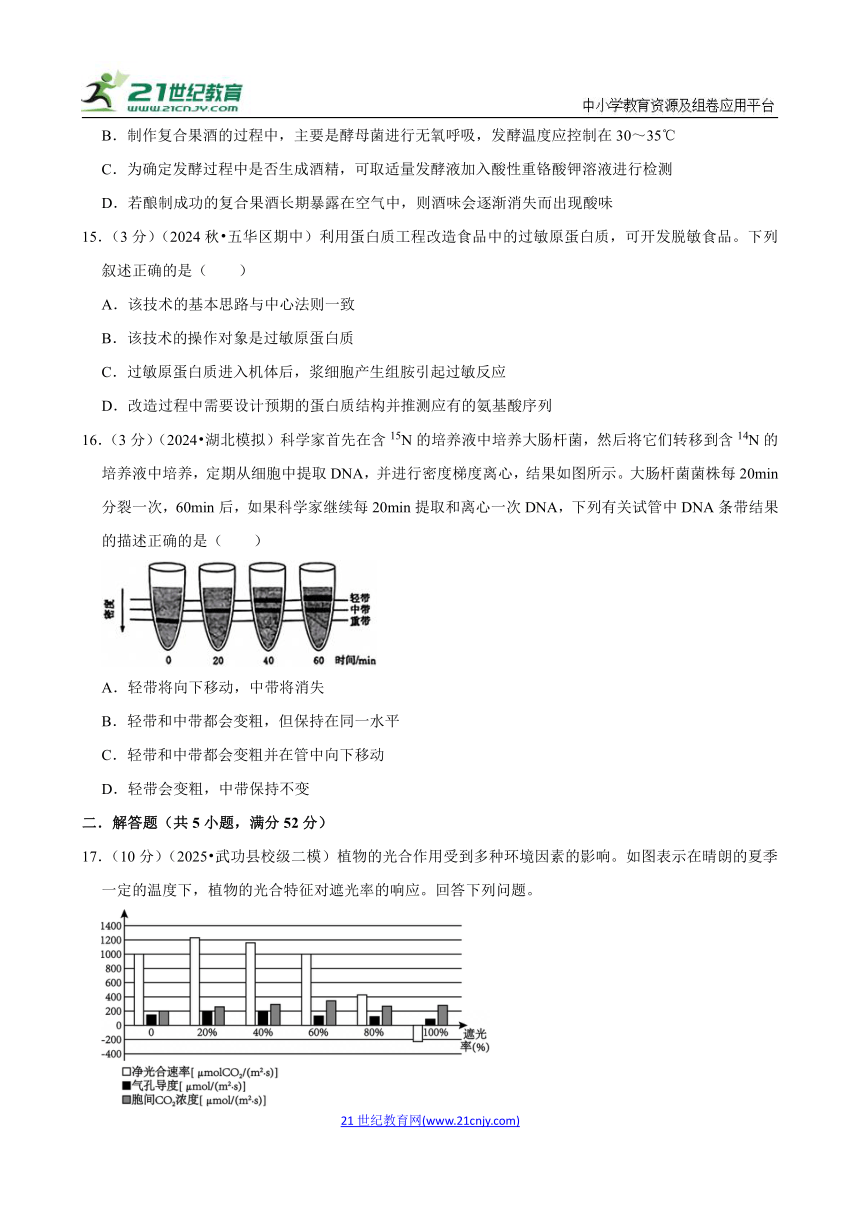

17.(10分)(2025 武功县校级二模)植物的光合作用受到多种环境因素的影响。如图表示在晴朗的夏季一定的温度下,植物的光合特征对遮光率的响应。回答下列问题。

(1)绿叶中光合色素位于 ,其中叶绿素主要吸收 。

(2)在光反应中,NADPH中的氢来源于 ,NADPH的作用是 。

(3)图中,当遮光率超过40%以后,限制净光合速率的主要因素是 ,不可能是气孔导度,理由是 ,遮光率从40%提升至60%过程中,胞间CO2浓度增加的原因可能是 。

(4)根据图中研究结果,在夏季晴朗的天气时,应采用 的措施来促进该植物的生长。

18.(12分)(2024秋 浙江月考)植物体表蜡质对耐干旱有重要作用,研究人员通过诱变获得一个大麦纯合突变体Cerl,其颖壳无蜡质。

(1)为研究该突变体的变异类型,通过分析野生型(WT)和突变体的 发现未发生染色体畸变。将Cerl与纯合WT杂交得到F1,根据F1表型为 ,判断此突变为隐性突变(即A基因突变为a基因)。推测A基因控制小麦蜡质合成,将该基因转入 个体中表达,观察获得的植株表型可验证此推测。已知大麦传粉方式与豌豆相同,将F1与突变体Cerl间行种植,每株收获等量后代,利用PCR扩增这些后代的基因组DNA,电泳检测PCR产物,得到的带型如图1泳道中 (从1~5中选择)所示,不同电泳带型的个体比例为 。

(2)初步研究表明,突变的a基因使棕榈酸转化为16﹣羟基棕榈酸受阻。进一步研究发现,16﹣羟基棕榈酸合成蜡质过程还需要D基因。正常D基因和突变后的基因部分序列如图2。如图所示序列为D基因的 链,在特定位点发生了碱基的 ,导致原来第 位氨基酸对应的密码子变成了终止密码子,形成的肽链变短,蛋白质功能下降,最终导致代谢过程异常。

注:终止密码子:UAA、UAG、UGA

(3)现已获得D基因单位点突变的隐性纯合子Cer2,发现无论A、a还是D、d均不在细胞质中,欲判断A、a与D、d在染色体上的位置关系,应取 作为亲本进行杂交,F1自交后得F2,分析F2的表型及比例(说明:在整个实验过程中,不考虑突变和交叉互换)。

①若F2表现为颖壳有蜡和无蜡的比值为 ,请在图3中画出F1细胞中基因在染色体上的分布 。

②若F2表现为颖壳有蜡和无蜡的比值为 ,请在图4中画出F1细胞中基因在染色体上的分布 。

19.(10分)(2023秋 六盘水期中)夏天皮肤被蚊虫叮咬,我们会感觉到痒,同时会感觉到有虫子在爬行,于是会用手指抓挠,抓挠过度会感觉到皮肤疼痛。这里的痒觉、触觉、痛觉均是刺激到皮肤感受器,感受器将刺激引发的信号经背根神经节(DRG)的感觉神经元传入脊髓,整合、上传、产生相应感觉.回答下列问题:

(1)当看到有虫子在皮肤上爬行时,瞳孔会 (填“扩张”或“收缩”),自主神经系统中的 活动占据优势,使机体快速做出反应。

(2)兴奋在神经纤维上以 的形式传导.与兴奋在神经元之间的传递相比,其特点是 。

(3)抓挠引起皮肤上的触觉、痛觉感受器兴奋,此时神经纤维兴奋部位出现暂时性电位变化,其变化为 ,原因是由于 引起的。

20.(10分)(2023 湛江一模)通过在稻田中引入河蟹,进行种植与养殖相结合的立体农业生产模式,可以明显提高农业生态系统的生产力。如表为北方某稻田中主要生物的胃或消化腔中的食物残渣调查结果。回答下列问题:

生物种类 稻螟 稻飞虱 蜘蛛 河蟹

胃中食物 水稻、杂草 水稻、杂草 稻螟、稻飞虱 杂草,稻螟、稻飞虱、饵料

(1)稻田生态系统的营养结构为 ,表中水稻参与形成 条食物链。

(2)稻飞虱以刺吸水稻的汁液为生,二者的种间关系为 。虽然稻螟与稻飞虱的食物相同,但二者的生态位并不同,可能是因为二者的 不同(至少写出2点)。

(3)流经该稻田的总能量为 ,若水稻的呼吸作用散失量为a,流向分解者的能量为b,流入下一营养级的能量为c,未利用的能量为d,则水稻用于生长发育繁殖的能量为 。

(4)相对于单独种植水稻,引入河蟹的稻田生态系统稳定性更高,原因是 。

21.(10分)(2024秋 黔南州月考)刺梨,又名送春归,是云贵高原及攀西高原特有的野生资源,刺梨富含多种营养素,尤其是维C含量出奇高。科研人员拟运用生物工程技术培育转基因抗盐刺梨,以便向我国盐碱地推广种植。如图是培育转基因抗盐刺梨幼苗的过程示意图。回答下列问题:

(1)构建基因表达载体,除了含有目的基因外,还必须含有 (至少回答2点)等。根据图中抗盐基因和质粒的限制酶识别位点分析,在基因表达载体构建过程中,应使用 对抗盐基因和质粒进行切割。

(2)将图中农杆菌置于含 的培养基中培养,从而筛选出含重组质粒的农杆菌。

(3)现在常用PCR特异性地快速扩增目的基因,引物设计是PCR的关键,通过PCR特异性扩增需先设计引物,引物的作用是 。

(4)图中由刺梨细胞培育成转基因抗盐刺梨幼苗采用了 技术。其中由刺梨细胞获得愈伤组织的过程称为 ,该过程 (填“需要”或“不需要”)光照。

2025届高考生物模拟预测卷(全国甲卷)

参考答案与试题解析

一.选择题(共16小题,满分48分,每小题3分)

1.(3分)(2023秋 余姚市校级月考)下列关于脂质的叙述,错误的是( )

A.等质量的油脂与葡萄糖相比,氧化分解时放出能量更多

B.磷脂与油脂的元素组成相同,是各种生物膜的组成成分

C.维生素D可促进人和动物对钙的吸收

D.胆固醇是动物细胞膜的重要成分,但摄入过多有害健康

【考点】脂质的种类及其功能.

【专题】正推法;糖类 脂质的种类和作用;理解能力.

【答案】B

【分析】脂质的种类及功能:

①脂肪:储能、维持体温、缓冲和减压。

②磷脂:构成生物膜(细胞膜、细胞器膜、核膜等)结构的重要成分。

③固醇:维持新陈代谢,对生殖有重要调节作用,分为胆固醇、性激素、维生素D。

【解答】解:A、脂肪中的氧含量远远少于糖类,而氢含量更多,故等质量的油脂与葡萄糖相比,氧化分解时耗氧多放能多,A正确;

B、油脂的组成元素是C、H、O,磷脂的元素组成的C、H、O、P,甚至N,磷脂是各种生物膜的组成成分,油脂不是,B错误;

C、维生素D的作用是能有效地促进人和动物肠道对钙和磷的吸收,调节钙磷的平衡,C正确;

D、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输,但血液中胆固醇过多会引发心脑血管疾病,应适量摄入,D正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查脂质的种类和作用的内容,要求考生识记相关知识,并结合所学知识准确答题。

2.(3分)(2022春 杞县月考)如图1是细胞中3种化合物含量的扇形图,图2是有活性的细胞中元素含量的柱形图,下列说法正确的是( )

A.若图1表示正常细胞,则A、B化合物共有的元素中含量最多的是a

B.若图1表示细胞完全脱水后化合物的扇形图,则A化合物中含量最多的元素为图2中的a

C.若图1表示正常细胞,则B化合物必含的元素为C、H、O、N、P且具有多样性

D.图2中数量(个数)最多的元素是a,这与细胞中含量最多的化合物有关

【考点】组成细胞的化合物;水在细胞中的存在形式和作用.

【专题】模式图;构成细胞的元素;水和无机盐的作用.

【答案】A

【分析】组成生物体的化学元素根据其含量不同分为大量元素和微量元素两大类:

(1)大量元素是指含量占生物总重量万分之一以上的元素,包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等,其中C、H、O、N为基本元素,C为最基本元素,O是含量最多的元素。

(2)微量元素是指含量占生物总重量万分之一以下的元素,包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等。

(3)细胞的鲜重中元素含量由多到少分别是O、C、H、N,干重中元素含量由多到少分别是C、O、N、H;组成细胞的化合物包括无机物和有机物,无机物包括水和无机盐,有机物包括蛋白质、脂质、糖类和核酸,鲜重含量最多的化合物是水,干重含量最多的有机物是蛋白质。

【解答】解:A、若图1表示正常细胞,则A、B化合物分别是水和蛋白质,它们共有的元素是H、O,其中含量最多的是a(O),A正确;

B、若图1表示细胞完全脱水后化合物含量的扇形图,则A化合物是蛋白质,其中含量最多的元素为图2中的b(C),B错误;

C、若图1表示正常细胞,则B化合物是蛋白质,蛋白质必含的元素为C、H、O、N,C错误;

D、图2中数量(个数)最多的元素是c(H),这与细胞中含量最多的化合物—水有关,D错误。

故选:A。

【点评】本题结合图形考查细胞中的元素和化合物的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力。

3.(3分)(2024秋 辽阳期中)某小组绘制的几种细胞器的结构如图所示。下列叙述错误的是( )

A.结构①有双层膜结构

B.结构②在植物细胞中普遍存在

C.结构③的膜能与细胞膜相连接

D.这三种结构可同时存在于植物细胞中

【考点】各类细胞器的结构和功能.

【专题】正推法;细胞器;理解能力.

【答案】B

【分析】①为线粒体,②为叶绿体,③为内质网。

【解答】解:A、结构①是线粒体,是双层膜结构的细胞器,A正确;

B、结构②是叶绿体,是光合作用的场所,但并不是在植物细胞中普遍存在,如植物的根尖细胞就没有叶绿体,B错误;

C、结构③是内质网,内质网的膜内与核膜相连接、外与细胞膜相连接,C正确;

D、线粒体、叶绿体、内质网这三种细胞器可同时存在于植物细胞中,如叶肉细胞,D正确。

故选:B。

【点评】本题考查细胞器的相关知识,要求考生识记细胞中各种细胞器的结构、分布和功能,能结合所学的知识准确判断各选项。

4.(3分)(2025春 江阴市校级期中)如图所示,在DNMT3(一种甲基转移酶)的催化下,DNA的胞嘧啶被选择性地添加甲基导致DNA甲基化,使染色质高度螺旋化,进而使DNA失去转录活性。下列有关叙述错误的是( )

A.DNA甲基化可能会影响细胞分化,进而影响个体的发育过程

B.DNA甲基化可能会干扰DNA聚合酶对DNA相关区域的识别和结合

C.胞嘧啶和5′甲基胞嘧啶在DNA中都可以与鸟嘌呤互补配对

D.被甲基化的DNA片段中遗传信息没有改变,但可使生物的性状发生改变。

【考点】表观遗传;遗传信息的转录和翻译.

【专题】正推法;遗传信息的转录和翻译;基因与性状关系;理解能力.

【答案】B

【分析】1、基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录是指以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,翻译是指以mRNA为模板合成蛋白质的过程。

2、表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。

【解答】解:A、甲基化会使DNA不能进行转录,从而会影响蛋白质的合成,即会影响基因的表达,细胞分化是基因选择性表达的结果,因此DNA甲基化可能会影响细胞分化,进而影响个体的发育过程,A正确;

B、甲基化会使DNA不能进行转录,转录过程需要RNA聚合酶与DNA模板链结合,因此DNA甲基化可能会干扰RNA聚合酶对DNA相关区域的识别和结合,DNA聚合酶主要参与DNA复制过程,DNA甲基化不会干扰DNA聚合酶对DNA相关区域的识别和结合,B错误;

C、由图可知,胞嘧啶和5'甲基胞嘧啶在DNA中都可以与鸟嘌呤互补配对,C正确;

D、被甲基化的 DNA 片段中碱基序列没有改变,即遗传信息没有改变,但由于影响了转录过程,可使生物的性状发生改变,D正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查了表观遗传等相关知识点,意在考查学生对相关知识点的理解和熟练应用的能力。

5.(3分)(2025 浙江模拟)某高等动物(2n=4)的基因型为AaBb,将其一个精原细胞的DNA都用放射性同位素32P标记并放入含31P的培养基中培养并分裂,某个子细胞的染色体及其基因位置如图所示。若形成该细胞的过程中只发生了一次变异,下列叙述正确的是( )

A.此细胞含4条染色体,4个DNA分子,2个染色体组

B.该精原细胞最终可能产生2种或3种或4种精子

C.若该细胞4条染色体均有放射性,则产生此细胞至少经过2次着丝粒分裂可能

D.若该细胞1条染色体有放射性,则该精原细胞至少经过3次胞质分裂

【考点】细胞的减数分裂.

【专题】正推法;减数分裂;理解能力.

【答案】D

【分析】图示细胞没有同源染色体,着丝粒已经分裂,为减数第二次分裂后期,图示姐妹染色体上含有A和a等位基因。

【解答】解:A、此细胞含4条染色体,4个核DNA分子,2个染色体组,A错误;

B、该精原细胞基因型为AaBb,若在减数第一次分裂前期进行了同源染色体非姐妹染色体间的互换,则会产生AB、Ab、aB、ab4种精子,若在减数分裂过程中发生了基因突变,则会产生Ab、AB、aB或者ab、AB、aB3种精子,B错误;

C、若4条染色体均有放射性,说明该精原细胞只经过了一次DNA复制,因此只进行了减数分裂,则产生此细胞至少经过1次着丝粒分裂可能,C错误;

D、根据DNA半保留复制的特点可知,若图示细胞只有1条染色体有放射性,说明上一个时期含有染色单体时,细胞内只有一条染色体上一个DNA的一条链为32P,而另一条染色体的所有DNA链上均为31P,这说明形成该细胞至少经过了三次DNA复制(该细胞为减数第二次分裂后期,若只经过一次DNA复制进行减数分裂,则此时细胞内每条染色单体上均含有32P;若该细胞的形成是先经过一次有丝分裂,再经过减数分裂,则由于减数分裂前经过DNA复制后,每条染色体上都只有一个DNA的一条链含32P,因此减数第二次分裂后期细胞内含有两条DNA有放射性),D正确。

故选:D。

【点评】本题考查减数分裂的相关内容,要求学生能结合所学知识正确作答。

6.(3分)(2025 大通县二模)某草原生活有甲、乙两物种,在甲的某种群中直毛(G)与卷毛(g)是一对相对性状,该种群中基因型为GG个体占40%,基因型为gg个体占40%。10年后,该种群中基因型为GG个体占30%,基因型为gg个体占30%。下列叙述错误的是( )

A.甲和乙物种中均可能包含多个种群基因库

B.甲、乙两物种因存在生殖隔离而不能进行基因交流

C.10年后该种群G、g基因频率改变,说明该种群已进化

D.10年后物种甲的该种群随机交配,子代中直毛:卷毛=3:1

【考点】种群基因频率的变化;物种的概念 隔离与物种形成.

【专题】正推法;生物的进化;理解能力.

【答案】C

【分析】一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫做这个种群的基因库。

【解答】解:A、一个物种可包含多个种群,每个种群的所有个体含有的全部基因构成种群基因库,A正确;

B、物种之间因为存在生殖隔离而不能进行基因交流,B正确;

C、10年前,甲的某种群G基因频率为,g基因频率为,10年后,甲的该种群G基因频率仍为,g基因频率为,10年后G、g基因频率未发生改变,因此未发生进化,C错误;

D、10年后甲的该种群随机交配,由于G基因频率为,g基因频率为,因此,子代中 GG,Gg,gg,即直毛:卷毛 =3:1,D正确。

故选:C。

【点评】本题主要考查了生物进化等相关知识点,意在考查学生对相关知识点的理解和熟练应用的能力。

7.(3分)(2023秋 丰城市校级期末)下列有关植物激素调节的叙述,错误的有( )

①植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的

②赤霉素促进种子萌发,脱落酸抑制种子萌发

③植物产生的油菜素内酯属于能源物质

④光敏色素是一类蛋白质,它主要吸收红光和远红光

⑤在植物组织中,生长素的运输方式为极性运输

⑥决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量

A.一项 B.两项 C.三项 D.四项

【考点】其他植物激素的种类和作用;环境因素参与调节植物生命活动.

【专题】正推法;植物激素调节;理解能力.

【答案】B

【分析】植物激素相互间的作用:

1、在植物的生长发育和适应环境变化的过程中,某种激素的含量会发生变化。

2、各种植物激素并不是孤立地起作用,而是多种激素共同调控植物的生长发育和对环境的适应。

3、不同激素在代谢上还存在相互作用。

4、决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量。

5、在植物生长、发育过程中,不同种激素的调节还往往表现出一定的顺序性。

6、植物的生长、发育,是由多种激素相互作用形成的调节网络调控的。

【解答】解:①植物的正常生长发育是需要各个器官、组织、细胞之间的协调和配合,对植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同作用完成,①正确;

②赤霉素促进种子萌发,脱落酸抑制种子萌发,二者具有相抗衡作用,②正确;

③植物产生的油菜素内酯属于植物激素,激素不是能源物质,起到调节作用,③错误;

④光敏色素是一类蛋白质,它主要吸收红光和远红光,④正确;

⑤在成熟组织中,生长素可以通过输导组织进行非极性运输,⑤错误;

⑥决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量,⑥正确。

故选:B。

【点评】本题考查植物激素的调节,要求考生识记植物激素的种类、分布和功能;了解环境因素参与植物生命活动的调节的实例,能结合所学的知识准确答题,难度适中。

8.(3分)(2024秋 新平县期中)下列关于人脑的高级功能的说法,错误的是( )

A.人类语言活动中的听、说、读、写分别由大脑皮层中不同的区域控制,它们相对独立

B.小朋友模仿军人的站姿需要神经系统接受刺激获得的新经验

C.紧张、焦虑等可能抑制成人脑中的神经发生

D.“出口成章”有大脑皮层的参与,“过目成诵”涉及脑内神经递质的作用

【考点】人脑的其他功能.

【专题】正推法;神经调节与体液调节;理解能力.

【答案】A

【分析】学习是神经系统不断地接受刺激,获得新的行为、习惯和积累经验的过程,记忆是将已获信息进行贮存和再现的过程。

【解答】解:A、人类语言活动中的听、说、读、写分别由大脑皮层言语区的H区、S区、V区、W区控制,它们相对独立,A错误;

B、小朋友模仿军人的站姿属于学习过程,需要神经系统接受刺激获得的新经验,B正确;

C、神经发生受多种激素和生长因子的影响,还受环境及社会多种因素的复杂调节,故紧张、焦虑等可能抑制成人脑中的神经发生,C正确;

D、“出口成章”涉及到语言中枢,语言中枢位于大脑皮层,“过目成诵”属于学习及记忆,涉及脑内神经递质的作用,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查神经调节的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

9.(3分)(2023秋 广东期末)激素是一种信息分子,下列有关激素的叙述正确的是( )

A.胰岛素与甲状腺激素在降低血糖浓度上具有协同作用

B.内分泌腺所分泌的激素可以影响神经系统的发育和功能

C.女性结扎输卵管后雌激素分泌会减少,从而抑制排卵

D.给小鼠注射葡萄糖,再注射胰岛素可验证胰岛素有降血糖功能

【考点】内分泌系统的组成和功能.

【专题】正推法;神经调节与体液调节;理解能力.

【答案】B

【分析】甲状腺激素是由甲状腺细胞合成并分泌,具有促进代谢活动,其分泌受到下丘脑和垂体的分级调节。胰岛素是由胰岛B细胞合成并分泌,能加速组织细胞摄取、利用、储存葡萄糖的作用,进而降低血糖浓度。

【解答】解:A、胰高血糖素、甲状腺激素、肾上腺素均可以升高血糖,它们在提高血糖上具有协同作用,胰岛素是唯一能降血糖的激素,A错误;

B、内分泌腺所分泌的激素可以影响神经系统的发育和功能,如甲状腺激素可影响神经系统的发育和功能,B正确;

C、雌激素由卵巢分泌,女性结扎输卵管后,卵巢功能不受影响,雌性激素分泌量不变,C错误;

D、验证胰岛素具有降低血糖作用时,对小鼠应先注射胰岛素溶液,表现出低血糖症状,后注射葡萄糖溶液,低血糖症状得到缓解,D错误。

故选:B。

【点评】本题考查激素调节的知识内容,学习时通过分析、归纳、总结等方式对激素的作用和调节过程进行理解是关键,还要能够分析题干获取有效信息作答。

10.(3分)(2022春 承德月考)下列关于生物学内容的分析,错误的是( )

A.“适时打顶掐尖可促进植株开花结果”依据的原理是去除顶端优势

B.“鸠占鹊巢”和“螳螂捕蝉,黄雀在后”均体现了生物群落中的捕食关系

C.“一山不容二虎”可以说明虎处于最高营养级,所获能量少,因而个体数量少

D.“插茱萸(带香植物)可驱秋蚊灭虫害”中的茱萸与秋蚊之间传递的是化学信息

【考点】生长素的作用以及作用的两重性;群落中生物的种间关系.

【专题】正推法;植物激素调节;种群和群落;物质循环和能量流动.

【答案】B

【分析】1、顶端优势现象产生的原因是:顶芽产生的生长素向下运输,使枝条上部侧芽附近生长素浓度较高,由于侧芽对生长素浓度较敏感,所以顶芽因低浓度的生长素促进其生长,而侧芽因高浓度生长素抑制其生长。

2、种间关系(不同种生物之间的关系):

(1)互利共生(同生共死):如豆科植物与根瘤菌;人体中的有些细菌;地衣是真菌和藻类的共生体。

(2)捕食(此长彼消、此消彼长):如:兔以植物为食;狼以兔为食。

(3)竞争(你死我活):如:大小草履虫;水稻与稗草等。

(4)寄生(寄生者不劳而获):如:人与蛔虫、猪与猪肉绦虫。

3、“插茱萸,可驱秋蚊灭虫害”,说明茱萸与秋蚊之间通过化学信息来调节种间关系,适当改变秋蚊、虫害的种群密度;秋蚊和人、动物是寄生关系,茱萸和虫构成食物链。

4、能量流动的特点:单向流动、逐级递减。

【解答】解:A、由分析可知:顶端优势体现了生长素作用的两重性,而适时打顶掐尖可使侧芽部位的生长素浓度降低,促进侧芽的生长,A正确;

B、“螳螂捕蝉,黄雀在后”,体现了生物之间的捕食关系;“鸠占鹊巢”指的是红脚隼经常强占喜鹊的巢,二者之间时竞争的关系,B错误;

C、由于能量流动逐级递减,“一山不容二虎”可以说明虎处于最高营养级,所获能量少,因而个体数量少,C正确;

D、“插茱萸(带香植物)可驱秋蚊灭虫害”,说明茱萸与秋蚊之间通过化学信息来调节种间关系,D正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查植物激素调节、生物的种间关系、生态系统的能量流动和信息传递的相关知识,意在考查考生的理解能力与判断能力,难度中等。

11.(3分)(2023 济宁一模)青鱼栖息于湖泊的中、下层水体,年龄结构可分1~5龄,3龄时性成熟。为研究未受人类干扰,封闭的某天然湖泊中的青鱼种群,研究人员先后用小网眼和大网眼的渔网进行捕捞,小网眼渔网捕捞到的青鱼均进行标记后放回原地,两次捕捞的数据如表所示。下列叙述正确的是( )

龄级 1龄 2龄 3龄 4龄 5龄

体长/cm <20 20~50 50~70 70~85 >85

小网眼渔网捕获量/条 4433 1070 610 538 352

大网眼渔网捕获量/条 总数 0 0 1257 1107 836

标记个数 ﹣ ﹣ 173 127 100

A.该湖泊中3~5龄青鱼的数量约为12000条

B.两次捕捞间隔的时长不影响青鱼种群密度的调查结果

C.该种群的数量变化由迁入率和迁出率、出生率和死亡率决定

D.栖息于不同水层的青鱼形成了群落的空间结构,有利于资源的有效利用

【考点】估算种群密度的方法;群落的空间结构;种群的数量特征.

【专题】数据表格;种群和群落.

【答案】A

【分析】在群落中,各个生物种群分别占据不同的空间,使群落形成一定的空间结构。群落的空间结构包括垂直结构和水平结构。

【解答】解:A、第一次捕捞和标记数量为:610+538+352=1500,第二次捕捞量为:1257+1107+836=3200,其中标记数为:173+127+100=400,所以该湖泊中3~5龄青鱼的数量为:1500×3200÷400=12000条,A正确;

B、若捕捞间隔时间过短,会导致第一次被捕捞标记的鱼难以再次捕捞,导致比实际数值偏大,所以两次捕捞间隔的时长会影响青鱼种群密度的调查结果,B错误;

C、该种群处于一个封闭的天然湖泊,所以没有迁入率和迁出率,C错误;

D、栖息于不同水层的青鱼,是同一物种,没有形成群落的空间结构,D错误。

故选:A。

【点评】本题主要考查种群和群落的相关知识,要求学生有一定的理解分析能力,能够结合题干信息和所学知识进行分析应用。

12.(3分)(2025 蚌埠模拟)安徽麝,我国特有物种,国家—级重点保护野生动物,主要分布于大别山区,以地衣、灌木枝叶为主要食物。为探究安徽麝与安徽小麂(以嫩叶、幼芽、青草等为食)、野猪(食物很杂)的关系,科研小组调查了大别山区三者出现的相对频率,如图所示。下列说法错误的是( )

A.下午18时左右,安徽麝与野猪的竞争最激烈

B.适宜用红外相机自动拍摄技术对安徽麝进行调查

C.在安徽麝自然栖息地建立自然保护区属于就地保护

D.三者在白天均出现活动高峰,但在日活动节律上存在生态位分化

【考点】生物多样性丧失的原因及保护措施;群落中生物的种间关系;群落的季节性和生态位.

【专题】坐标曲线图;种群和群落;理解能力.

【答案】A

【分析】生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等。研究某种动物的生态位,通常要研究它的栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等。研究某种植物的生态位,通常要研究它在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等。

【解答】解:A、据图可知,安徽麝和野猪表现出先增先减后增后减的现象,两者表现为捕食关系,A错误;

B、相对于标记重捕法,红外线相机拍摄调查不伤害动物,对安徽麝的生活干扰较小,故适宜用红外相机自动拍摄技术对安徽麝进行调查,B正确;

C、就地保护是指以各种类型的自然保护区包括风景名胜区的方式,对有价值的自然生态系统和野生生物及其栖息地予以保护,在安徽麝自然栖息地建立自然保护区属于就地保护,C正确;

D、生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,据图可知,三者在白天均出现活动高峰,但在日活动节律上出现频率有差别,说明存在生态位分化,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查种群与群落的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

13.(3分)(2023秋 泰安期末)在生态系统中,食物链上的相邻物种之间存在着“食”与“被食”的关系,相邻物种的某些个体行为与种群特征为对方提供了大量的有用信息。下列说法错误的是( )

A.信息传递除需要有信息源之外,还需要信道和信息受体

B.用大功率音响播放猛禽的叫声属于机械防治

C.有些信息是我们人类肉眼看不到的,但是可以被其他生物看到

D.人类可以利用生态系统的信息传递提高农畜产品的产量

【考点】信息的种类、特点及其在生态系统中的作用;信息传递在农业生产中的应用.

【专题】正推法;生态系统;理解能力.

【答案】B

【分析】生态系统信息传递的作用:1、维持生命活动的正常进行和生物种群的繁衍;2、调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定。

【解答】解:A、信息传递像我们拨打电话一样,除需要有信息源之外,还需要信道和信息受体,A正确;

B、用大功率音响播放猛禽的叫声属于生物的信息传递,属于生物防治,B错误;

C、自然界有些生物与人体生理构造不同,有些信息是我们人类肉眼看不到的,但是可以被其他生物看到,C正确;

D、人类可以利用生态系统的信息传递提高农畜产品的产量,比如延长光照时间增加鸡的产蛋量,D正确。

故选:B。

【点评】本题考查生态系统信息传递的相关内容,意在考查学生运用所学知识正确作答的能力。

14.(3分)(2025 重庆模拟)以刺玫果、山荆子和桤叶唐棣(高钙)为原料,可混合发酵制作出钙含量高、花青素等营养丰富的新型复合果酒。该果酒具有丰富的感官品质,兼具桤叶唐棣鲜艳的色泽、刺玫果清甜的香气和山荆子清爽的口感。下列说法错误的是( )

A.将三者按照一定比例混合、破碎后加入果胶酶、纤维素酶分解细胞壁,更易获得果汁

B.制作复合果酒的过程中,主要是酵母菌进行无氧呼吸,发酵温度应控制在30~35℃

C.为确定发酵过程中是否生成酒精,可取适量发酵液加入酸性重铬酸钾溶液进行检测

D.若酿制成功的复合果酒长期暴露在空气中,则酒味会逐渐消失而出现酸味

【考点】果酒、果醋的制作.

【专题】正推法;果酒、果醋、腐乳和泡菜的制作;理解能力.

【答案】B

【分析】果酒制作的原理是无氧条件下,酵母菌进行无氧呼吸产生酒精和CO2,在利用酵母菌发酵时最好是先通入足够的无菌空气,在有氧环境下使其繁殖一段时间,再隔绝氧气进行发酵,酒精发酵的最佳温度是在18℃~30℃。醋酸菌是好氧性细菌,当缺少糖源时和有氧条件下,可将乙醇氧化成醋酸,当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将葡萄汁中的糖分解成醋酸,醋酸菌生长的最佳温度是在30℃~35℃。

【解答】解:A、植物细胞壁的主要成分是果胶和纤维素,果胶酶能分解果胶,纤维素酶能分解纤维素,它们可以瓦解植物的细胞壁及胞间层,使榨取果汁变得更容易,提高出汁率。故将三者按照一定比例混合、破碎后加入果胶酶、纤维素酶分解细胞壁,更易获得果汁,A正确;

B、制作果酒主要是利用酵母菌的无氧呼吸产生酒精。但酵母菌发酵的适宜温度是18~30°C,而30~35°C是醋酸菌发酵的适宜温度,在这个温度下酵母菌活性会受到抑制甚至死亡,不利于果酒制作,B错误;

C、检测酒精可以用酸性重铬酸钾溶液,在酸性条件下,重铬酸钾与酒精反应呈现灰绿色。所以为确定发酵过程中是否生成酒精,可取适量发酵液加入酸性重铬酸钾溶液进行检测,C正确;

D、果酒暴露在空气中,其中的酒精会在醋酸菌的作用下被氧化成醋酸,从而使酒味逐渐消失而出现酸味。所以若酿制成功的复合果酒长期暴露在空气中,会出现这种情况,D正确。

故选:B。

【点评】本题考查发酵技术的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

15.(3分)(2024秋 五华区期中)利用蛋白质工程改造食品中的过敏原蛋白质,可开发脱敏食品。下列叙述正确的是( )

A.该技术的基本思路与中心法则一致

B.该技术的操作对象是过敏原蛋白质

C.过敏原蛋白质进入机体后,浆细胞产生组胺引起过敏反应

D.改造过程中需要设计预期的蛋白质结构并推测应有的氨基酸序列

【考点】蛋白质工程基本原理.

【专题】正推法;基因工程;理解能力.

【答案】D

【分析】蛋白质工程的流程:

(1)实质:由于基因决定蛋白质,所以要对蛋白质的结构进行设计改造,最终还必须通过改造或合成基因来完成。

(2)基本思路:从预期的蛋白功能出发→设计预期的蛋白质结构→推测应有的氨基酸序列→找到并改变相应的脱氧核苷酸序列或合成新的基因→目的基因转录形成mRNA→mRNA翻译形成多肽链→多肽链折叠形成具有三维结构的蛋白质→行使特定的生物功能。

【解答】解:A、蛋白质工程的基本思路是从预期的蛋白质功能出发,设计预期的蛋白质结构,推测应有的氨基酸序列,找到相对应的脱氧核苷酸序列(基因),中心法则是遗传信息的传递和表达过程,包括复制、转录、翻译等过程,二者思路不一致,A错误;

B、蛋白质工程的操作对象是基因,而不是蛋白质本身,B错误;

C、过敏原蛋白质进入机体后,是机体中的肥大细胞等产生组胺引起过敏反应,而不是浆细胞,C错误;

D、在蛋白质工程改造过程中,需要设计预期的蛋白质结构并推测应有的氨基酸序列,D正确。

故选:D。

【点评】本题考查蛋白质工程的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

16.(3分)(2024 湖北模拟)科学家首先在含15N的培养液中培养大肠杆菌,然后将它们转移到含14N的培养液中培养,定期从细胞中提取DNA,并进行密度梯度离心,结果如图所示。大肠杆菌菌株每20min分裂一次,60min后,如果科学家继续每20min提取和离心一次DNA,下列有关试管中DNA条带结果的描述正确的是( )

A.轻带将向下移动,中带将消失

B.轻带和中带都会变粗,但保持在同一水平

C.轻带和中带都会变粗并在管中向下移动

D.轻带会变粗,中带保持不变

【考点】DNA分子的复制过程.

【专题】模式图;DNA分子结构和复制;理解能力.

【答案】D

【分析】DNA的复制是半保留复制,即以亲代DNA分子的每条链为模板,合成相应的子链,子链与对应的母链形成新的DNA分子,这样一个DNA分子经复制形成两个子代DNA分子,且每个子代DNA分子都含有一条母链。

【解答】解:随细菌的复制,14N作为原料掺入新合成的DNA中,随复制代数的增加,14N/14N﹣DNA的比例增加,轻带变粗,14N/15N﹣DNA的比例减少,但含量保持不变,即中带不变。

故选:D。

【点评】本题结合图解,考查DNA分子的复制过程,要求考生识记DNA分子复制的过程、特点及方式等,能结合所学的知识做出准确的判断。

二.解答题(共5小题,满分52分)

17.(10分)(2025 武功县校级二模)植物的光合作用受到多种环境因素的影响。如图表示在晴朗的夏季一定的温度下,植物的光合特征对遮光率的响应。回答下列问题。

(1)绿叶中光合色素位于 类囊体薄膜上 ,其中叶绿素主要吸收 红光和蓝紫光 。

(2)在光反应中,NADPH中的氢来源于 水的光解 ,NADPH的作用是 将C3还原为有机物,并提供少量能量 。

(3)图中,当遮光率超过40%以后,限制净光合速率的主要因素是 光照强度 ,不可能是气孔导度,理由是 气孔导度下降,但胞间CO2浓度基本不变 ,遮光率从40%提升至60%过程中,胞间CO2浓度增加的原因可能是 气孔导度减小,导致CO2吸收减少,但净光合速率减小幅度更大,叶肉细胞消耗CO2更少 。

(4)根据图中研究结果,在夏季晴朗的天气时,应采用 适度遮光 的措施来促进该植物的生长。

【考点】光合作用原理——光反应、暗反应及其区别与联系;光合作用的影响因素及应用.

【专题】图像坐标类简答题;光合作用与细胞呼吸;理解能力.

【答案】(1)类囊体薄膜上 红光和蓝紫光

(2)水的光解 将C3还原为有机物,并提供少量能量

(3)光照强度 气孔导度下降,但胞间CO2浓度基本不变 气孔导度减小,导致CO2吸收减少,但净光合速率减小幅度更大,叶肉细胞消耗CO2更少

(4)适度遮光

【分析】光合色素位于类囊体薄膜上,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。

【解答】解:(1)光合色素位于类囊体薄膜上,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。

(2)NADPH中的氢来源于水的光解。NADPH将C3还原为有机物,并提供少量能量。

(3)题图中,当遮光率超过40%以后,限制净光合速率的主要因素是光照强度,不可能是气孔导度,理由是气孔导度下降,但胞间CO2浓度基本不变,遮光率从40%提升至60%过程中,胞间CO2浓度增加的原因可能是气孔导度减小,导致CO2吸收减少,但净光合速率减小幅度更大,叶肉细胞消耗CO2更少。

(4)根据图中研究结果,在夏季晴朗的天气时,适当遮光(遮光率在40%左右)时净光合速率较高,所以应采用适当遮光的措施来促进该植物的生长。

故答案为:

(1)类囊体薄膜上 红光和蓝紫光

(2)水的光解 将C3还原为有机物,并提供少量能量

(3)光照强度 气孔导度下降,但胞间CO2浓度基本不变 气孔导度减小,导致CO2吸收减少,但净光合速率减小幅度更大,叶肉细胞消耗CO2更少

(4)适度遮光

【点评】本题考查光合作用的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

18.(12分)(2024秋 浙江月考)植物体表蜡质对耐干旱有重要作用,研究人员通过诱变获得一个大麦纯合突变体Cerl,其颖壳无蜡质。

(1)为研究该突变体的变异类型,通过分析野生型(WT)和突变体的 染色体组型 发现未发生染色体畸变。将Cerl与纯合WT杂交得到F1,根据F1表型为 全为野生型(颖壳有蜡) ,判断此突变为隐性突变(即A基因突变为a基因)。推测A基因控制小麦蜡质合成,将该基因转入 突变型(或Cer1突变体、aa、颖壳无蜡质) 个体中表达,观察获得的植株表型可验证此推测。已知大麦传粉方式与豌豆相同,将F1与突变体Cerl间行种植,每株收获等量后代,利用PCR扩增这些后代的基因组DNA,电泳检测PCR产物,得到的带型如图1泳道中 1、2、3 (从1~5中选择)所示,不同电泳带型的个体比例为 5:1:2 。

(2)初步研究表明,突变的a基因使棕榈酸转化为16﹣羟基棕榈酸受阻。进一步研究发现,16﹣羟基棕榈酸合成蜡质过程还需要D基因。正常D基因和突变后的基因部分序列如图2。如图所示序列为D基因的 编码 链,在特定位点发生了碱基的 缺失 ,导致原来第 75 位氨基酸对应的密码子变成了终止密码子,形成的肽链变短,蛋白质功能下降,最终导致代谢过程异常。

注:终止密码子:UAA、UAG、UGA

(3)现已获得D基因单位点突变的隐性纯合子Cer2,发现无论A、a还是D、d均不在细胞质中,欲判断A、a与D、d在染色体上的位置关系,应取 Cer1和Cer2 作为亲本进行杂交,F1自交后得F2,分析F2的表型及比例(说明:在整个实验过程中,不考虑突变和交叉互换)。

①若F2表现为颖壳有蜡和无蜡的比值为 1:1 ,请在图3中画出F1细胞中基因在染色体上的分布 。

②若F2表现为颖壳有蜡和无蜡的比值为 9:7 ,请在图4中画出F1细胞中基因在染色体上的分布 。

【考点】基因的自由组合定律的实质及应用;基因突变的概念、原因、特点及意义;基因的分离定律的实质及应用.

【专题】正推反推并用法;基因分离定律和自由组合定律;基因重组、基因突变和染色体变异;理解能力.

【答案】(1)染色体组型 全为野生型(颖壳有蜡) 突变型(或Cer1突变体、aa、颖壳无蜡质) 1、2、3 5:1:2

(2)编码 缺失 75

(3)Cer1和Cer2 1:1 9:7

【分析】1、基因分离定律的实质:在杂合的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给子代;

2、基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合;

3、电泳是指带电颗粒在电场的作用下发生迁移的过程。电泳技术就是利用在电场的作用下,由于待分离样品中各种分子带电性质以及分子本身大小、形状等性质的差异,使带电分子产生不同的迁移速度,从而对样品进行分离、鉴定或提纯的技术。

【解答】解:(1)为研究该突变体的变异类型,通过分析野生型(WT)和突变体的染色体数目及形态,即染色体组型,发现未发生染色体畸变。将突变体Cer1与纯合WT,根据F1全为野生型,可判断野生型性状为显性,故此突变为隐性突变。若要验证此推测,可将A基因转入Cer1突变体个体中,若植株表现出野生型性状,则此突变为隐性突变。大麦传粉方式与豌豆(自花传粉,闭花授粉)相同,将F1(Aa)与突变体Cerl(aa)间行种植,每一株都是自花传粉,所以收获的F1(Aa)后代中的基因型为AA、Aa、aa,比例为1:2:1,突变体Cerl(aa)的后代全为aa,所以收获的全部后代中AA:Aa:aa=1:2:5,根据图1的电泳图可知利用PCR扩增这些后代的基因组DNA,电泳检测PCR产物,得到的带型如图1泳道中1、2、3,泳道1代表aa,泳道2代表AA,泳道3代表Aa,由于收获的全部后代中AA:Aa:aa=1:2:5,所以这些不同电泳带型的个体比例为5:1:2。

(2)据图所示可知序列为D基因的正常基因序列为编码链,D基因发生突变,编码多肽链的DNA序列中发生碱基对的缺失,有1个碱基由G变为T,导致原本的第223﹣225位的碱基序列由GAT变为了TAG,其对应的第75位氨基酸对应的密码子由GUA变为了UAG,而UAG属于终止密码子,使得肽链变短,蛋白质功能下降,最终导致代谢过程异常。

(3)无论A、a还是D、d均不在细胞质中,也就是说这两对等位基因均属于核基因,它们的遗传遵循孟德尔遗传规律。Cer2为D基因单位点突变的隐性纯合子,可以表示基因型为AAdd,根据(1)中信息可以将Cerl突变体的基因型表示为aaDD,欲判断A、a与D、d在染色体上的位置关系可以将Cer1和Cer2作为亲本进行杂交,获得F1(AaDd),F1自交后得F2。若A/a、D/d基因同时位于细胞核内的同一对同源染色体上,在本题中应该是A与d连锁,a与D连锁,则F2代个体的基因型及比例为AAdd:AaDd:aaDD=1:2:1,即颖壳有蜡(A_D_):无蜡(A_dd+aa__)=1:1,且F1(AaDd)细胞中基因在染色体上的分布为。若A/a、D/d基因位于细胞核内的非同源染色体上,则F2代个体的基因型及比例为A_D_:A_dd:aaD_:aadd=9:3:3:1,,即颖壳有蜡(A_D_):无蜡(A_dd+aa__)=9:7,且F1(AaDd)细胞中基因在染色体上的分布为。

故答案为:

(1)染色体组型 全为野生型(颖壳有蜡) 突变型(或Cer1突变体、aa、颖壳无蜡质) 1、2、3 5:1:2

(2)编码 缺失 75

(3)Cer1和Cer2 1:1 9:7

【点评】本题考查遗传定律与变异的有关知识,要求学生理解两个定律的实质,掌握变异的概念和类型,在准确分析题干信息的基础上运用所学知识和方法解决问题。

19.(10分)(2023秋 六盘水期中)夏天皮肤被蚊虫叮咬,我们会感觉到痒,同时会感觉到有虫子在爬行,于是会用手指抓挠,抓挠过度会感觉到皮肤疼痛。这里的痒觉、触觉、痛觉均是刺激到皮肤感受器,感受器将刺激引发的信号经背根神经节(DRG)的感觉神经元传入脊髓,整合、上传、产生相应感觉.回答下列问题:

(1)当看到有虫子在皮肤上爬行时,瞳孔会 扩张 (填“扩张”或“收缩”),自主神经系统中的 交感神经 活动占据优势,使机体快速做出反应。

(2)兴奋在神经纤维上以 电信号/神经冲动 的形式传导.与兴奋在神经元之间的传递相比,其特点是 传导速度快;可以双向传导 。

(3)抓挠引起皮肤上的触觉、痛觉感受器兴奋,此时神经纤维兴奋部位出现暂时性电位变化,其变化为 由外正内负变为外负内正 ,原因是由于 Na+内流 引起的。

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;兴奋在神经元之间的传递;神经系统的结构.

【专题】科技 生活 环保类简答题;神经调节与体液调节.

【答案】(1)扩张 交感神经

(2)电信号/神经冲动 传导速度快;可以双向传导

(3)由外正内负变为外负内正 Na+内流

【分析】交感神经的作用主要是保证人体在紧张状态时的生理需要,此时交感神经活动占优势,心搏加速,血压升高、支气管扩张和血糖升髙。当人处于安静状态时,副交感神经活动占优势,此时,心血管活动水平相对降低,而胃肠管的蠕动和消化液的分泌加强,有利于营养物质的吸收和贮存。

【解答】解:(1)当看到有虫子在皮肤上爬行时,人处于兴奋状态,此时自主神经系统中的交感神经活动占据优势,瞳孔会扩张,心搏加速。

(2)兴奋在神经纤维上以电信号(神经冲动)的形式传导,在神经元之间以化学信号的形式传递。兴奋在神经纤维上可双向传导,而兴奋在神经元之间只能单向传递,且兴奋在神经纤维上的传导速度比兴奋在神经元之间的传递速度快。

(3)抓挠引起皮肤上的触觉、痛觉感受器兴奋,此时神经纤维兴奋部位出现暂时性电位变化,其变化为由静息电位转为动作电位,即由外正内负变为外负内正。静息电位的产生原因是K+外流,动作电位的产生原因是Na+内流。

故答案为:

(1)扩张 交感神经

(2)电信号/神经冲动 传导速度快;可以双向传导

(3)由外正内负变为外负内正 Na+内流

【点评】本题考查了神经调节的知识内容,学习时通过分析模式图、归纳总结等方式对神经调节的过程进行理解是关键,还要能够分析题干获取有效信息作答。

20.(10分)(2023 湛江一模)通过在稻田中引入河蟹,进行种植与养殖相结合的立体农业生产模式,可以明显提高农业生态系统的生产力。如表为北方某稻田中主要生物的胃或消化腔中的食物残渣调查结果。回答下列问题:

生物种类 稻螟 稻飞虱 蜘蛛 河蟹

胃中食物 水稻、杂草 水稻、杂草 稻螟、稻飞虱 杂草,稻螟、稻飞虱、饵料

(1)稻田生态系统的营养结构为 食物链、食物网 ,表中水稻参与形成 4 条食物链。

(2)稻飞虱以刺吸水稻的汁液为生,二者的种间关系为 寄生 。虽然稻螟与稻飞虱的食物相同,但二者的生态位并不同,可能是因为二者的 取食部位、取食时间、栖息地、天敌及与其他物种的关系不同 不同(至少写出2点)。

(3)流经该稻田的总能量为 生产者固定的太阳能和饵料中的化学能 ,若水稻的呼吸作用散失量为a,流向分解者的能量为b,流入下一营养级的能量为c,未利用的能量为d,则水稻用于生长发育繁殖的能量为 b+c+d 。

(4)相对于单独种植水稻,引入河蟹的稻田生态系统稳定性更高,原因是 物种丰富度高,营养结构复杂,自我调节能力更强 。

【考点】食物链与食物网;能量流动的概念和过程;能量流动的特点及相关计算;生态系统稳定性的概念和类型;群落的季节性和生态位.

【专题】表格数据类简答题;生态系统.

【答案】(1)食物链、食物网 4

(2)寄生 取食部位、取食时间、栖息地、天敌及与其他物种的关系不同

(3)生产者固定的太阳能和饵料中的化学能 b+c+d

(4)物种丰富度高,营养结构复杂,自我调节能力更强

【分析】1、生态系统中的生物种类越多,营养结构越复杂,生态系统的自我调节能力就越强,抵抗力稳定性就越高;反之,生物种类越少,营养结构越简单,生态系统的自我调节能力就越弱,抵抗力稳定性就越低。

2、生态系统的功能包括能量流动、物质循环和信息传递,三者缺一不可;物质循环是生态系统的基础,能量流动是生态系统的动力,信息传递则决定着能量流动和物质循环的方向和状态;信息传递是双向的,能量流动是单向的,物质循环具有全球性。

3、表中水稻参与形成的食物链有水稻→稻螟→蜘蛛;水稻→稻飞虱→蜘蛛;水稻→稻飞虱→河蟹;水稻→稻螟→河蟹,即共4条食物链。

【解答】解:(1)生态系统的营养结构是食物链和食物网,由分析可知,表中水稻参与形成4条食物链。

(2)稻飞虱以刺吸水稻的汁液为生,二者的种间关系为寄生;动物的生态位包括食物、栖息地、天敌及与其他物种间的关系等,因此,虽然稻螟与稻飞虱的食物相同,但二者的生态位并不同。

(3)流经该稻田的总能量为生产者固定的太阳能和饵料中包含的化学能,水稻的同化量等于呼吸消耗和用于自身生长、发育和繁殖的能量之和,后一部分包含流入下一营养级的能量、流入分解者的能量和未利用的能量,因此,水稻用于生长、发育和繁殖的能量等于b+c+d。

(4)相对于单独种植水稻,引入河蟹的稻田生态系统稳定性更高,原因是物种丰富度高,营养结构复杂,自我调节能力更强。

故答案为:

(1)食物链、食物网 4

(2)寄生 取食部位、取食时间、栖息地、天敌及与其他物种的关系不同

(3)生产者固定的太阳能和饵料中的化学能 b+c+d

(4)物种丰富度高,营养结构复杂,自我调节能力更强

【点评】本题主要考查生态系统的结构和功能,要求学生有一定的理解分析能力,能够结合题干信息和所学知识进行分析应用。

21.(10分)(2024秋 黔南州月考)刺梨,又名送春归,是云贵高原及攀西高原特有的野生资源,刺梨富含多种营养素,尤其是维C含量出奇高。科研人员拟运用生物工程技术培育转基因抗盐刺梨,以便向我国盐碱地推广种植。如图是培育转基因抗盐刺梨幼苗的过程示意图。回答下列问题:

(1)构建基因表达载体,除了含有目的基因外,还必须含有 标记基因、启动子、终止子 (至少回答2点)等。根据图中抗盐基因和质粒的限制酶识别位点分析,在基因表达载体构建过程中,应使用 SalⅠ和HindⅢ 对抗盐基因和质粒进行切割。

(2)将图中农杆菌置于含 氨苄青霉素 的培养基中培养,从而筛选出含重组质粒的农杆菌。

(3)现在常用PCR特异性地快速扩增目的基因,引物设计是PCR的关键,通过PCR特异性扩增需先设计引物,引物的作用是 使DNA聚合酶能够从引物的3′端开始连接脱氧核苷酸 。

(4)图中由刺梨细胞培育成转基因抗盐刺梨幼苗采用了 植物组织培养 技术。其中由刺梨细胞获得愈伤组织的过程称为 脱分化 ,该过程 不需要 (填“需要”或“不需要”)光照。

【考点】基因工程的操作过程综合.

【专题】图文信息类简答题;基因工程;解决问题能力.

【答案】(1)标记基因、启动子、终止子 SalⅠ和HindⅢ

(2)氨苄青霉素

(3)使DNA聚合酶能够从引物的3′端开始连接脱氧核苷酸

(4)植物组织培养 脱分化 不需要

【分析】构建基因表达载体的目的是使目的基因在受体细胞中稳定存在,并且可以遗传给下一代,使目的基因能够表达和发挥作用。基因表达载体必须包括目的基因、标记基因、启动子、终止子等。

【解答】解:(1)基因表达载体必须包括目的基因、标记基因、启动子、终止子等。用限制酶BamHⅠ会破坏抗盐基因,因此应使用SalⅠ和HindⅢ对抗盐基因和质粒进行切割。

(2)用限制酶SalⅠ和HindⅢ对质粒进行切割时,破坏了抗四环素基因,在重组质粒上只有抗氨苄青霉素基因,因此将该农杆菌置于含氨苄青霉素的培养基中培养,从而筛选出含重组质粒的农杆菌。

(3)现在常用PCR特异性地快速扩增目的基因,DNA复制时都需要DNA聚合酶,DNA聚合酶不能从头开始进行脱氧核苷酸的添加,只能从引物的3′端开始连接脱氧核苷酸,引物的作用是使DNA聚合酶能够从引物的3′端开始连接脱氧核苷酸。

(4)由荔枝细胞培育成转基因抗盐荔枝幼苗采用了植物组织培养技术,包括脱分化和再分化过程,其中由荔枝细胞获得愈伤组织的过程称为脱分化,脱分化不需要光照,从而有利于细胞脱分化形成愈伤组织。

故答案为:

(1)标记基因、启动子、终止子 SalⅠ和HindⅢ

(2)氨苄青霉素

(3)使DNA聚合酶能够从引物的3′端开始连接脱氧核苷酸

(4)植物组织培养 脱分化 不需要

【点评】本题考查基因工程的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

一.选择题(共16小题,满分48分,每小题3分)

1.(3分)(2023秋 余姚市校级月考)下列关于脂质的叙述,错误的是( )

A.等质量的油脂与葡萄糖相比,氧化分解时放出能量更多

B.磷脂与油脂的元素组成相同,是各种生物膜的组成成分

C.维生素D可促进人和动物对钙的吸收

D.胆固醇是动物细胞膜的重要成分,但摄入过多有害健康

2.(3分)(2022春 杞县月考)如图1是细胞中3种化合物含量的扇形图,图2是有活性的细胞中元素含量的柱形图,下列说法正确的是( )

A.若图1表示正常细胞,则A、B化合物共有的元素中含量最多的是a

B.若图1表示细胞完全脱水后化合物的扇形图,则A化合物中含量最多的元素为图2中的a

C.若图1表示正常细胞,则B化合物必含的元素为C、H、O、N、P且具有多样性

D.图2中数量(个数)最多的元素是a,这与细胞中含量最多的化合物有关

3.(3分)(2024秋 辽阳期中)某小组绘制的几种细胞器的结构如图所示。下列叙述错误的是( )

A.结构①有双层膜结构

B.结构②在植物细胞中普遍存在

C.结构③的膜能与细胞膜相连接

D.这三种结构可同时存在于植物细胞中

4.(3分)(2025春 江阴市校级期中)如图所示,在DNMT3(一种甲基转移酶)的催化下,DNA的胞嘧啶被选择性地添加甲基导致DNA甲基化,使染色质高度螺旋化,进而使DNA失去转录活性。下列有关叙述错误的是( )

A.DNA甲基化可能会影响细胞分化,进而影响个体的发育过程

B.DNA甲基化可能会干扰DNA聚合酶对DNA相关区域的识别和结合

C.胞嘧啶和5′甲基胞嘧啶在DNA中都可以与鸟嘌呤互补配对

D.被甲基化的DNA片段中遗传信息没有改变,但可使生物的性状发生改变。

5.(3分)(2025 浙江模拟)某高等动物(2n=4)的基因型为AaBb,将其一个精原细胞的DNA都用放射性同位素32P标记并放入含31P的培养基中培养并分裂,某个子细胞的染色体及其基因位置如图所示。若形成该细胞的过程中只发生了一次变异,下列叙述正确的是( )

A.此细胞含4条染色体,4个DNA分子,2个染色体组

B.该精原细胞最终可能产生2种或3种或4种精子

C.若该细胞4条染色体均有放射性,则产生此细胞至少经过2次着丝粒分裂可能

D.若该细胞1条染色体有放射性,则该精原细胞至少经过3次胞质分裂

6.(3分)(2025 大通县二模)某草原生活有甲、乙两物种,在甲的某种群中直毛(G)与卷毛(g)是一对相对性状,该种群中基因型为GG个体占40%,基因型为gg个体占40%。10年后,该种群中基因型为GG个体占30%,基因型为gg个体占30%。下列叙述错误的是( )

A.甲和乙物种中均可能包含多个种群基因库

B.甲、乙两物种因存在生殖隔离而不能进行基因交流

C.10年后该种群G、g基因频率改变,说明该种群已进化

D.10年后物种甲的该种群随机交配,子代中直毛:卷毛=3:1

7.(3分)(2023秋 丰城市校级期末)下列有关植物激素调节的叙述,错误的有( )

①植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的

②赤霉素促进种子萌发,脱落酸抑制种子萌发

③植物产生的油菜素内酯属于能源物质

④光敏色素是一类蛋白质,它主要吸收红光和远红光

⑤在植物组织中,生长素的运输方式为极性运输

⑥决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量

A.一项 B.两项 C.三项 D.四项

8.(3分)(2024秋 新平县期中)下列关于人脑的高级功能的说法,错误的是( )

A.人类语言活动中的听、说、读、写分别由大脑皮层中不同的区域控制,它们相对独立

B.小朋友模仿军人的站姿需要神经系统接受刺激获得的新经验

C.紧张、焦虑等可能抑制成人脑中的神经发生

D.“出口成章”有大脑皮层的参与,“过目成诵”涉及脑内神经递质的作用

9.(3分)(2023秋 广东期末)激素是一种信息分子,下列有关激素的叙述正确的是( )

A.胰岛素与甲状腺激素在降低血糖浓度上具有协同作用

B.内分泌腺所分泌的激素可以影响神经系统的发育和功能

C.女性结扎输卵管后雌激素分泌会减少,从而抑制排卵

D.给小鼠注射葡萄糖,再注射胰岛素可验证胰岛素有降血糖功能

10.(3分)(2022春 承德月考)下列关于生物学内容的分析,错误的是( )

A.“适时打顶掐尖可促进植株开花结果”依据的原理是去除顶端优势

B.“鸠占鹊巢”和“螳螂捕蝉,黄雀在后”均体现了生物群落中的捕食关系

C.“一山不容二虎”可以说明虎处于最高营养级,所获能量少,因而个体数量少

D.“插茱萸(带香植物)可驱秋蚊灭虫害”中的茱萸与秋蚊之间传递的是化学信息

11.(3分)(2023 济宁一模)青鱼栖息于湖泊的中、下层水体,年龄结构可分1~5龄,3龄时性成熟。为研究未受人类干扰,封闭的某天然湖泊中的青鱼种群,研究人员先后用小网眼和大网眼的渔网进行捕捞,小网眼渔网捕捞到的青鱼均进行标记后放回原地,两次捕捞的数据如表所示。下列叙述正确的是( )

龄级 1龄 2龄 3龄 4龄 5龄

体长/cm <20 20~50 50~70 70~85 >85

小网眼渔网捕获量/条 4433 1070 610 538 352

大网眼渔网捕获量/条 总数 0 0 1257 1107 836

标记个数 ﹣ ﹣ 173 127 100

A.该湖泊中3~5龄青鱼的数量约为12000条

B.两次捕捞间隔的时长不影响青鱼种群密度的调查结果

C.该种群的数量变化由迁入率和迁出率、出生率和死亡率决定

D.栖息于不同水层的青鱼形成了群落的空间结构,有利于资源的有效利用

12.(3分)(2025 蚌埠模拟)安徽麝,我国特有物种,国家—级重点保护野生动物,主要分布于大别山区,以地衣、灌木枝叶为主要食物。为探究安徽麝与安徽小麂(以嫩叶、幼芽、青草等为食)、野猪(食物很杂)的关系,科研小组调查了大别山区三者出现的相对频率,如图所示。下列说法错误的是( )

A.下午18时左右,安徽麝与野猪的竞争最激烈

B.适宜用红外相机自动拍摄技术对安徽麝进行调查

C.在安徽麝自然栖息地建立自然保护区属于就地保护

D.三者在白天均出现活动高峰,但在日活动节律上存在生态位分化

13.(3分)(2023秋 泰安期末)在生态系统中,食物链上的相邻物种之间存在着“食”与“被食”的关系,相邻物种的某些个体行为与种群特征为对方提供了大量的有用信息。下列说法错误的是( )

A.信息传递除需要有信息源之外,还需要信道和信息受体

B.用大功率音响播放猛禽的叫声属于机械防治

C.有些信息是我们人类肉眼看不到的,但是可以被其他生物看到

D.人类可以利用生态系统的信息传递提高农畜产品的产量

14.(3分)(2025 重庆模拟)以刺玫果、山荆子和桤叶唐棣(高钙)为原料,可混合发酵制作出钙含量高、花青素等营养丰富的新型复合果酒。该果酒具有丰富的感官品质,兼具桤叶唐棣鲜艳的色泽、刺玫果清甜的香气和山荆子清爽的口感。下列说法错误的是( )

A.将三者按照一定比例混合、破碎后加入果胶酶、纤维素酶分解细胞壁,更易获得果汁

B.制作复合果酒的过程中,主要是酵母菌进行无氧呼吸,发酵温度应控制在30~35℃

C.为确定发酵过程中是否生成酒精,可取适量发酵液加入酸性重铬酸钾溶液进行检测

D.若酿制成功的复合果酒长期暴露在空气中,则酒味会逐渐消失而出现酸味

15.(3分)(2024秋 五华区期中)利用蛋白质工程改造食品中的过敏原蛋白质,可开发脱敏食品。下列叙述正确的是( )

A.该技术的基本思路与中心法则一致

B.该技术的操作对象是过敏原蛋白质

C.过敏原蛋白质进入机体后,浆细胞产生组胺引起过敏反应

D.改造过程中需要设计预期的蛋白质结构并推测应有的氨基酸序列

16.(3分)(2024 湖北模拟)科学家首先在含15N的培养液中培养大肠杆菌,然后将它们转移到含14N的培养液中培养,定期从细胞中提取DNA,并进行密度梯度离心,结果如图所示。大肠杆菌菌株每20min分裂一次,60min后,如果科学家继续每20min提取和离心一次DNA,下列有关试管中DNA条带结果的描述正确的是( )

A.轻带将向下移动,中带将消失

B.轻带和中带都会变粗,但保持在同一水平

C.轻带和中带都会变粗并在管中向下移动

D.轻带会变粗,中带保持不变

二.解答题(共5小题,满分52分)

17.(10分)(2025 武功县校级二模)植物的光合作用受到多种环境因素的影响。如图表示在晴朗的夏季一定的温度下,植物的光合特征对遮光率的响应。回答下列问题。

(1)绿叶中光合色素位于 ,其中叶绿素主要吸收 。

(2)在光反应中,NADPH中的氢来源于 ,NADPH的作用是 。

(3)图中,当遮光率超过40%以后,限制净光合速率的主要因素是 ,不可能是气孔导度,理由是 ,遮光率从40%提升至60%过程中,胞间CO2浓度增加的原因可能是 。

(4)根据图中研究结果,在夏季晴朗的天气时,应采用 的措施来促进该植物的生长。

18.(12分)(2024秋 浙江月考)植物体表蜡质对耐干旱有重要作用,研究人员通过诱变获得一个大麦纯合突变体Cerl,其颖壳无蜡质。

(1)为研究该突变体的变异类型,通过分析野生型(WT)和突变体的 发现未发生染色体畸变。将Cerl与纯合WT杂交得到F1,根据F1表型为 ,判断此突变为隐性突变(即A基因突变为a基因)。推测A基因控制小麦蜡质合成,将该基因转入 个体中表达,观察获得的植株表型可验证此推测。已知大麦传粉方式与豌豆相同,将F1与突变体Cerl间行种植,每株收获等量后代,利用PCR扩增这些后代的基因组DNA,电泳检测PCR产物,得到的带型如图1泳道中 (从1~5中选择)所示,不同电泳带型的个体比例为 。

(2)初步研究表明,突变的a基因使棕榈酸转化为16﹣羟基棕榈酸受阻。进一步研究发现,16﹣羟基棕榈酸合成蜡质过程还需要D基因。正常D基因和突变后的基因部分序列如图2。如图所示序列为D基因的 链,在特定位点发生了碱基的 ,导致原来第 位氨基酸对应的密码子变成了终止密码子,形成的肽链变短,蛋白质功能下降,最终导致代谢过程异常。

注:终止密码子:UAA、UAG、UGA

(3)现已获得D基因单位点突变的隐性纯合子Cer2,发现无论A、a还是D、d均不在细胞质中,欲判断A、a与D、d在染色体上的位置关系,应取 作为亲本进行杂交,F1自交后得F2,分析F2的表型及比例(说明:在整个实验过程中,不考虑突变和交叉互换)。

①若F2表现为颖壳有蜡和无蜡的比值为 ,请在图3中画出F1细胞中基因在染色体上的分布 。

②若F2表现为颖壳有蜡和无蜡的比值为 ,请在图4中画出F1细胞中基因在染色体上的分布 。

19.(10分)(2023秋 六盘水期中)夏天皮肤被蚊虫叮咬,我们会感觉到痒,同时会感觉到有虫子在爬行,于是会用手指抓挠,抓挠过度会感觉到皮肤疼痛。这里的痒觉、触觉、痛觉均是刺激到皮肤感受器,感受器将刺激引发的信号经背根神经节(DRG)的感觉神经元传入脊髓,整合、上传、产生相应感觉.回答下列问题:

(1)当看到有虫子在皮肤上爬行时,瞳孔会 (填“扩张”或“收缩”),自主神经系统中的 活动占据优势,使机体快速做出反应。

(2)兴奋在神经纤维上以 的形式传导.与兴奋在神经元之间的传递相比,其特点是 。

(3)抓挠引起皮肤上的触觉、痛觉感受器兴奋,此时神经纤维兴奋部位出现暂时性电位变化,其变化为 ,原因是由于 引起的。

20.(10分)(2023 湛江一模)通过在稻田中引入河蟹,进行种植与养殖相结合的立体农业生产模式,可以明显提高农业生态系统的生产力。如表为北方某稻田中主要生物的胃或消化腔中的食物残渣调查结果。回答下列问题:

生物种类 稻螟 稻飞虱 蜘蛛 河蟹

胃中食物 水稻、杂草 水稻、杂草 稻螟、稻飞虱 杂草,稻螟、稻飞虱、饵料

(1)稻田生态系统的营养结构为 ,表中水稻参与形成 条食物链。

(2)稻飞虱以刺吸水稻的汁液为生,二者的种间关系为 。虽然稻螟与稻飞虱的食物相同,但二者的生态位并不同,可能是因为二者的 不同(至少写出2点)。

(3)流经该稻田的总能量为 ,若水稻的呼吸作用散失量为a,流向分解者的能量为b,流入下一营养级的能量为c,未利用的能量为d,则水稻用于生长发育繁殖的能量为 。

(4)相对于单独种植水稻,引入河蟹的稻田生态系统稳定性更高,原因是 。

21.(10分)(2024秋 黔南州月考)刺梨,又名送春归,是云贵高原及攀西高原特有的野生资源,刺梨富含多种营养素,尤其是维C含量出奇高。科研人员拟运用生物工程技术培育转基因抗盐刺梨,以便向我国盐碱地推广种植。如图是培育转基因抗盐刺梨幼苗的过程示意图。回答下列问题:

(1)构建基因表达载体,除了含有目的基因外,还必须含有 (至少回答2点)等。根据图中抗盐基因和质粒的限制酶识别位点分析,在基因表达载体构建过程中,应使用 对抗盐基因和质粒进行切割。

(2)将图中农杆菌置于含 的培养基中培养,从而筛选出含重组质粒的农杆菌。

(3)现在常用PCR特异性地快速扩增目的基因,引物设计是PCR的关键,通过PCR特异性扩增需先设计引物,引物的作用是 。

(4)图中由刺梨细胞培育成转基因抗盐刺梨幼苗采用了 技术。其中由刺梨细胞获得愈伤组织的过程称为 ,该过程 (填“需要”或“不需要”)光照。

2025届高考生物模拟预测卷(全国甲卷)

参考答案与试题解析

一.选择题(共16小题,满分48分,每小题3分)

1.(3分)(2023秋 余姚市校级月考)下列关于脂质的叙述,错误的是( )

A.等质量的油脂与葡萄糖相比,氧化分解时放出能量更多

B.磷脂与油脂的元素组成相同,是各种生物膜的组成成分

C.维生素D可促进人和动物对钙的吸收

D.胆固醇是动物细胞膜的重要成分,但摄入过多有害健康

【考点】脂质的种类及其功能.

【专题】正推法;糖类 脂质的种类和作用;理解能力.

【答案】B

【分析】脂质的种类及功能:

①脂肪:储能、维持体温、缓冲和减压。

②磷脂:构成生物膜(细胞膜、细胞器膜、核膜等)结构的重要成分。

③固醇:维持新陈代谢,对生殖有重要调节作用,分为胆固醇、性激素、维生素D。

【解答】解:A、脂肪中的氧含量远远少于糖类,而氢含量更多,故等质量的油脂与葡萄糖相比,氧化分解时耗氧多放能多,A正确;

B、油脂的组成元素是C、H、O,磷脂的元素组成的C、H、O、P,甚至N,磷脂是各种生物膜的组成成分,油脂不是,B错误;

C、维生素D的作用是能有效地促进人和动物肠道对钙和磷的吸收,调节钙磷的平衡,C正确;

D、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输,但血液中胆固醇过多会引发心脑血管疾病,应适量摄入,D正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查脂质的种类和作用的内容,要求考生识记相关知识,并结合所学知识准确答题。

2.(3分)(2022春 杞县月考)如图1是细胞中3种化合物含量的扇形图,图2是有活性的细胞中元素含量的柱形图,下列说法正确的是( )

A.若图1表示正常细胞,则A、B化合物共有的元素中含量最多的是a

B.若图1表示细胞完全脱水后化合物的扇形图,则A化合物中含量最多的元素为图2中的a

C.若图1表示正常细胞,则B化合物必含的元素为C、H、O、N、P且具有多样性

D.图2中数量(个数)最多的元素是a,这与细胞中含量最多的化合物有关

【考点】组成细胞的化合物;水在细胞中的存在形式和作用.

【专题】模式图;构成细胞的元素;水和无机盐的作用.

【答案】A

【分析】组成生物体的化学元素根据其含量不同分为大量元素和微量元素两大类:

(1)大量元素是指含量占生物总重量万分之一以上的元素,包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等,其中C、H、O、N为基本元素,C为最基本元素,O是含量最多的元素。

(2)微量元素是指含量占生物总重量万分之一以下的元素,包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等。

(3)细胞的鲜重中元素含量由多到少分别是O、C、H、N,干重中元素含量由多到少分别是C、O、N、H;组成细胞的化合物包括无机物和有机物,无机物包括水和无机盐,有机物包括蛋白质、脂质、糖类和核酸,鲜重含量最多的化合物是水,干重含量最多的有机物是蛋白质。

【解答】解:A、若图1表示正常细胞,则A、B化合物分别是水和蛋白质,它们共有的元素是H、O,其中含量最多的是a(O),A正确;

B、若图1表示细胞完全脱水后化合物含量的扇形图,则A化合物是蛋白质,其中含量最多的元素为图2中的b(C),B错误;

C、若图1表示正常细胞,则B化合物是蛋白质,蛋白质必含的元素为C、H、O、N,C错误;

D、图2中数量(个数)最多的元素是c(H),这与细胞中含量最多的化合物—水有关,D错误。

故选:A。

【点评】本题结合图形考查细胞中的元素和化合物的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力。

3.(3分)(2024秋 辽阳期中)某小组绘制的几种细胞器的结构如图所示。下列叙述错误的是( )

A.结构①有双层膜结构

B.结构②在植物细胞中普遍存在

C.结构③的膜能与细胞膜相连接

D.这三种结构可同时存在于植物细胞中

【考点】各类细胞器的结构和功能.

【专题】正推法;细胞器;理解能力.

【答案】B

【分析】①为线粒体,②为叶绿体,③为内质网。

【解答】解:A、结构①是线粒体,是双层膜结构的细胞器,A正确;

B、结构②是叶绿体,是光合作用的场所,但并不是在植物细胞中普遍存在,如植物的根尖细胞就没有叶绿体,B错误;

C、结构③是内质网,内质网的膜内与核膜相连接、外与细胞膜相连接,C正确;

D、线粒体、叶绿体、内质网这三种细胞器可同时存在于植物细胞中,如叶肉细胞,D正确。

故选:B。

【点评】本题考查细胞器的相关知识,要求考生识记细胞中各种细胞器的结构、分布和功能,能结合所学的知识准确判断各选项。

4.(3分)(2025春 江阴市校级期中)如图所示,在DNMT3(一种甲基转移酶)的催化下,DNA的胞嘧啶被选择性地添加甲基导致DNA甲基化,使染色质高度螺旋化,进而使DNA失去转录活性。下列有关叙述错误的是( )

A.DNA甲基化可能会影响细胞分化,进而影响个体的发育过程

B.DNA甲基化可能会干扰DNA聚合酶对DNA相关区域的识别和结合

C.胞嘧啶和5′甲基胞嘧啶在DNA中都可以与鸟嘌呤互补配对

D.被甲基化的DNA片段中遗传信息没有改变,但可使生物的性状发生改变。

【考点】表观遗传;遗传信息的转录和翻译.

【专题】正推法;遗传信息的转录和翻译;基因与性状关系;理解能力.

【答案】B

【分析】1、基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录是指以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,翻译是指以mRNA为模板合成蛋白质的过程。

2、表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。

【解答】解:A、甲基化会使DNA不能进行转录,从而会影响蛋白质的合成,即会影响基因的表达,细胞分化是基因选择性表达的结果,因此DNA甲基化可能会影响细胞分化,进而影响个体的发育过程,A正确;

B、甲基化会使DNA不能进行转录,转录过程需要RNA聚合酶与DNA模板链结合,因此DNA甲基化可能会干扰RNA聚合酶对DNA相关区域的识别和结合,DNA聚合酶主要参与DNA复制过程,DNA甲基化不会干扰DNA聚合酶对DNA相关区域的识别和结合,B错误;

C、由图可知,胞嘧啶和5'甲基胞嘧啶在DNA中都可以与鸟嘌呤互补配对,C正确;

D、被甲基化的 DNA 片段中碱基序列没有改变,即遗传信息没有改变,但由于影响了转录过程,可使生物的性状发生改变,D正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查了表观遗传等相关知识点,意在考查学生对相关知识点的理解和熟练应用的能力。

5.(3分)(2025 浙江模拟)某高等动物(2n=4)的基因型为AaBb,将其一个精原细胞的DNA都用放射性同位素32P标记并放入含31P的培养基中培养并分裂,某个子细胞的染色体及其基因位置如图所示。若形成该细胞的过程中只发生了一次变异,下列叙述正确的是( )

A.此细胞含4条染色体,4个DNA分子,2个染色体组

B.该精原细胞最终可能产生2种或3种或4种精子

C.若该细胞4条染色体均有放射性,则产生此细胞至少经过2次着丝粒分裂可能

D.若该细胞1条染色体有放射性,则该精原细胞至少经过3次胞质分裂

【考点】细胞的减数分裂.

【专题】正推法;减数分裂;理解能力.

【答案】D

【分析】图示细胞没有同源染色体,着丝粒已经分裂,为减数第二次分裂后期,图示姐妹染色体上含有A和a等位基因。

【解答】解:A、此细胞含4条染色体,4个核DNA分子,2个染色体组,A错误;

B、该精原细胞基因型为AaBb,若在减数第一次分裂前期进行了同源染色体非姐妹染色体间的互换,则会产生AB、Ab、aB、ab4种精子,若在减数分裂过程中发生了基因突变,则会产生Ab、AB、aB或者ab、AB、aB3种精子,B错误;

C、若4条染色体均有放射性,说明该精原细胞只经过了一次DNA复制,因此只进行了减数分裂,则产生此细胞至少经过1次着丝粒分裂可能,C错误;

D、根据DNA半保留复制的特点可知,若图示细胞只有1条染色体有放射性,说明上一个时期含有染色单体时,细胞内只有一条染色体上一个DNA的一条链为32P,而另一条染色体的所有DNA链上均为31P,这说明形成该细胞至少经过了三次DNA复制(该细胞为减数第二次分裂后期,若只经过一次DNA复制进行减数分裂,则此时细胞内每条染色单体上均含有32P;若该细胞的形成是先经过一次有丝分裂,再经过减数分裂,则由于减数分裂前经过DNA复制后,每条染色体上都只有一个DNA的一条链含32P,因此减数第二次分裂后期细胞内含有两条DNA有放射性),D正确。

故选:D。

【点评】本题考查减数分裂的相关内容,要求学生能结合所学知识正确作答。

6.(3分)(2025 大通县二模)某草原生活有甲、乙两物种,在甲的某种群中直毛(G)与卷毛(g)是一对相对性状,该种群中基因型为GG个体占40%,基因型为gg个体占40%。10年后,该种群中基因型为GG个体占30%,基因型为gg个体占30%。下列叙述错误的是( )

A.甲和乙物种中均可能包含多个种群基因库

B.甲、乙两物种因存在生殖隔离而不能进行基因交流

C.10年后该种群G、g基因频率改变,说明该种群已进化

D.10年后物种甲的该种群随机交配,子代中直毛:卷毛=3:1

【考点】种群基因频率的变化;物种的概念 隔离与物种形成.

【专题】正推法;生物的进化;理解能力.

【答案】C

【分析】一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫做这个种群的基因库。

【解答】解:A、一个物种可包含多个种群,每个种群的所有个体含有的全部基因构成种群基因库,A正确;

B、物种之间因为存在生殖隔离而不能进行基因交流,B正确;

C、10年前,甲的某种群G基因频率为,g基因频率为,10年后,甲的该种群G基因频率仍为,g基因频率为,10年后G、g基因频率未发生改变,因此未发生进化,C错误;

D、10年后甲的该种群随机交配,由于G基因频率为,g基因频率为,因此,子代中 GG,Gg,gg,即直毛:卷毛 =3:1,D正确。

故选:C。

【点评】本题主要考查了生物进化等相关知识点,意在考查学生对相关知识点的理解和熟练应用的能力。

7.(3分)(2023秋 丰城市校级期末)下列有关植物激素调节的叙述,错误的有( )

①植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的

②赤霉素促进种子萌发,脱落酸抑制种子萌发

③植物产生的油菜素内酯属于能源物质

④光敏色素是一类蛋白质,它主要吸收红光和远红光

⑤在植物组织中,生长素的运输方式为极性运输

⑥决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量

A.一项 B.两项 C.三项 D.四项

【考点】其他植物激素的种类和作用;环境因素参与调节植物生命活动.

【专题】正推法;植物激素调节;理解能力.

【答案】B

【分析】植物激素相互间的作用:

1、在植物的生长发育和适应环境变化的过程中,某种激素的含量会发生变化。

2、各种植物激素并不是孤立地起作用,而是多种激素共同调控植物的生长发育和对环境的适应。

3、不同激素在代谢上还存在相互作用。

4、决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量。

5、在植物生长、发育过程中,不同种激素的调节还往往表现出一定的顺序性。

6、植物的生长、发育,是由多种激素相互作用形成的调节网络调控的。

【解答】解:①植物的正常生长发育是需要各个器官、组织、细胞之间的协调和配合,对植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同作用完成,①正确;

②赤霉素促进种子萌发,脱落酸抑制种子萌发,二者具有相抗衡作用,②正确;

③植物产生的油菜素内酯属于植物激素,激素不是能源物质,起到调节作用,③错误;

④光敏色素是一类蛋白质,它主要吸收红光和远红光,④正确;

⑤在成熟组织中,生长素可以通过输导组织进行非极性运输,⑤错误;

⑥决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量,⑥正确。

故选:B。

【点评】本题考查植物激素的调节,要求考生识记植物激素的种类、分布和功能;了解环境因素参与植物生命活动的调节的实例,能结合所学的知识准确答题,难度适中。

8.(3分)(2024秋 新平县期中)下列关于人脑的高级功能的说法,错误的是( )

A.人类语言活动中的听、说、读、写分别由大脑皮层中不同的区域控制,它们相对独立

B.小朋友模仿军人的站姿需要神经系统接受刺激获得的新经验

C.紧张、焦虑等可能抑制成人脑中的神经发生

D.“出口成章”有大脑皮层的参与,“过目成诵”涉及脑内神经递质的作用

【考点】人脑的其他功能.

【专题】正推法;神经调节与体液调节;理解能力.

【答案】A

【分析】学习是神经系统不断地接受刺激,获得新的行为、习惯和积累经验的过程,记忆是将已获信息进行贮存和再现的过程。

【解答】解:A、人类语言活动中的听、说、读、写分别由大脑皮层言语区的H区、S区、V区、W区控制,它们相对独立,A错误;

B、小朋友模仿军人的站姿属于学习过程,需要神经系统接受刺激获得的新经验,B正确;

C、神经发生受多种激素和生长因子的影响,还受环境及社会多种因素的复杂调节,故紧张、焦虑等可能抑制成人脑中的神经发生,C正确;

D、“出口成章”涉及到语言中枢,语言中枢位于大脑皮层,“过目成诵”属于学习及记忆,涉及脑内神经递质的作用,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查神经调节的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

9.(3分)(2023秋 广东期末)激素是一种信息分子,下列有关激素的叙述正确的是( )

A.胰岛素与甲状腺激素在降低血糖浓度上具有协同作用

B.内分泌腺所分泌的激素可以影响神经系统的发育和功能

C.女性结扎输卵管后雌激素分泌会减少,从而抑制排卵

D.给小鼠注射葡萄糖,再注射胰岛素可验证胰岛素有降血糖功能

【考点】内分泌系统的组成和功能.

【专题】正推法;神经调节与体液调节;理解能力.

【答案】B

【分析】甲状腺激素是由甲状腺细胞合成并分泌,具有促进代谢活动,其分泌受到下丘脑和垂体的分级调节。胰岛素是由胰岛B细胞合成并分泌,能加速组织细胞摄取、利用、储存葡萄糖的作用,进而降低血糖浓度。

【解答】解:A、胰高血糖素、甲状腺激素、肾上腺素均可以升高血糖,它们在提高血糖上具有协同作用,胰岛素是唯一能降血糖的激素,A错误;

B、内分泌腺所分泌的激素可以影响神经系统的发育和功能,如甲状腺激素可影响神经系统的发育和功能,B正确;

C、雌激素由卵巢分泌,女性结扎输卵管后,卵巢功能不受影响,雌性激素分泌量不变,C错误;

D、验证胰岛素具有降低血糖作用时,对小鼠应先注射胰岛素溶液,表现出低血糖症状,后注射葡萄糖溶液,低血糖症状得到缓解,D错误。

故选:B。

【点评】本题考查激素调节的知识内容,学习时通过分析、归纳、总结等方式对激素的作用和调节过程进行理解是关键,还要能够分析题干获取有效信息作答。

10.(3分)(2022春 承德月考)下列关于生物学内容的分析,错误的是( )

A.“适时打顶掐尖可促进植株开花结果”依据的原理是去除顶端优势

B.“鸠占鹊巢”和“螳螂捕蝉,黄雀在后”均体现了生物群落中的捕食关系

C.“一山不容二虎”可以说明虎处于最高营养级,所获能量少,因而个体数量少

D.“插茱萸(带香植物)可驱秋蚊灭虫害”中的茱萸与秋蚊之间传递的是化学信息

【考点】生长素的作用以及作用的两重性;群落中生物的种间关系.

【专题】正推法;植物激素调节;种群和群落;物质循环和能量流动.

【答案】B

【分析】1、顶端优势现象产生的原因是:顶芽产生的生长素向下运输,使枝条上部侧芽附近生长素浓度较高,由于侧芽对生长素浓度较敏感,所以顶芽因低浓度的生长素促进其生长,而侧芽因高浓度生长素抑制其生长。

2、种间关系(不同种生物之间的关系):

(1)互利共生(同生共死):如豆科植物与根瘤菌;人体中的有些细菌;地衣是真菌和藻类的共生体。

(2)捕食(此长彼消、此消彼长):如:兔以植物为食;狼以兔为食。

(3)竞争(你死我活):如:大小草履虫;水稻与稗草等。

(4)寄生(寄生者不劳而获):如:人与蛔虫、猪与猪肉绦虫。

3、“插茱萸,可驱秋蚊灭虫害”,说明茱萸与秋蚊之间通过化学信息来调节种间关系,适当改变秋蚊、虫害的种群密度;秋蚊和人、动物是寄生关系,茱萸和虫构成食物链。

4、能量流动的特点:单向流动、逐级递减。

【解答】解:A、由分析可知:顶端优势体现了生长素作用的两重性,而适时打顶掐尖可使侧芽部位的生长素浓度降低,促进侧芽的生长,A正确;

B、“螳螂捕蝉,黄雀在后”,体现了生物之间的捕食关系;“鸠占鹊巢”指的是红脚隼经常强占喜鹊的巢,二者之间时竞争的关系,B错误;

C、由于能量流动逐级递减,“一山不容二虎”可以说明虎处于最高营养级,所获能量少,因而个体数量少,C正确;

D、“插茱萸(带香植物)可驱秋蚊灭虫害”,说明茱萸与秋蚊之间通过化学信息来调节种间关系,D正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查植物激素调节、生物的种间关系、生态系统的能量流动和信息传递的相关知识,意在考查考生的理解能力与判断能力,难度中等。

11.(3分)(2023 济宁一模)青鱼栖息于湖泊的中、下层水体,年龄结构可分1~5龄,3龄时性成熟。为研究未受人类干扰,封闭的某天然湖泊中的青鱼种群,研究人员先后用小网眼和大网眼的渔网进行捕捞,小网眼渔网捕捞到的青鱼均进行标记后放回原地,两次捕捞的数据如表所示。下列叙述正确的是( )

龄级 1龄 2龄 3龄 4龄 5龄

体长/cm <20 20~50 50~70 70~85 >85

小网眼渔网捕获量/条 4433 1070 610 538 352

大网眼渔网捕获量/条 总数 0 0 1257 1107 836

标记个数 ﹣ ﹣ 173 127 100

A.该湖泊中3~5龄青鱼的数量约为12000条

B.两次捕捞间隔的时长不影响青鱼种群密度的调查结果

C.该种群的数量变化由迁入率和迁出率、出生率和死亡率决定

D.栖息于不同水层的青鱼形成了群落的空间结构,有利于资源的有效利用

【考点】估算种群密度的方法;群落的空间结构;种群的数量特征.

【专题】数据表格;种群和群落.

【答案】A

【分析】在群落中,各个生物种群分别占据不同的空间,使群落形成一定的空间结构。群落的空间结构包括垂直结构和水平结构。

【解答】解:A、第一次捕捞和标记数量为:610+538+352=1500,第二次捕捞量为:1257+1107+836=3200,其中标记数为:173+127+100=400,所以该湖泊中3~5龄青鱼的数量为:1500×3200÷400=12000条,A正确;

B、若捕捞间隔时间过短,会导致第一次被捕捞标记的鱼难以再次捕捞,导致比实际数值偏大,所以两次捕捞间隔的时长会影响青鱼种群密度的调查结果,B错误;

C、该种群处于一个封闭的天然湖泊,所以没有迁入率和迁出率,C错误;

D、栖息于不同水层的青鱼,是同一物种,没有形成群落的空间结构,D错误。

故选:A。

【点评】本题主要考查种群和群落的相关知识,要求学生有一定的理解分析能力,能够结合题干信息和所学知识进行分析应用。

12.(3分)(2025 蚌埠模拟)安徽麝,我国特有物种,国家—级重点保护野生动物,主要分布于大别山区,以地衣、灌木枝叶为主要食物。为探究安徽麝与安徽小麂(以嫩叶、幼芽、青草等为食)、野猪(食物很杂)的关系,科研小组调查了大别山区三者出现的相对频率,如图所示。下列说法错误的是( )

A.下午18时左右,安徽麝与野猪的竞争最激烈

B.适宜用红外相机自动拍摄技术对安徽麝进行调查

C.在安徽麝自然栖息地建立自然保护区属于就地保护

D.三者在白天均出现活动高峰,但在日活动节律上存在生态位分化

【考点】生物多样性丧失的原因及保护措施;群落中生物的种间关系;群落的季节性和生态位.

【专题】坐标曲线图;种群和群落;理解能力.

【答案】A

【分析】生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等。研究某种动物的生态位,通常要研究它的栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等。研究某种植物的生态位,通常要研究它在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等。

【解答】解:A、据图可知,安徽麝和野猪表现出先增先减后增后减的现象,两者表现为捕食关系,A错误;

B、相对于标记重捕法,红外线相机拍摄调查不伤害动物,对安徽麝的生活干扰较小,故适宜用红外相机自动拍摄技术对安徽麝进行调查,B正确;

C、就地保护是指以各种类型的自然保护区包括风景名胜区的方式,对有价值的自然生态系统和野生生物及其栖息地予以保护,在安徽麝自然栖息地建立自然保护区属于就地保护,C正确;

D、生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,据图可知,三者在白天均出现活动高峰,但在日活动节律上出现频率有差别,说明存在生态位分化,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查种群与群落的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

13.(3分)(2023秋 泰安期末)在生态系统中,食物链上的相邻物种之间存在着“食”与“被食”的关系,相邻物种的某些个体行为与种群特征为对方提供了大量的有用信息。下列说法错误的是( )

A.信息传递除需要有信息源之外,还需要信道和信息受体

B.用大功率音响播放猛禽的叫声属于机械防治

C.有些信息是我们人类肉眼看不到的,但是可以被其他生物看到

D.人类可以利用生态系统的信息传递提高农畜产品的产量

【考点】信息的种类、特点及其在生态系统中的作用;信息传递在农业生产中的应用.

【专题】正推法;生态系统;理解能力.

【答案】B

【分析】生态系统信息传递的作用:1、维持生命活动的正常进行和生物种群的繁衍;2、调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定。

【解答】解:A、信息传递像我们拨打电话一样,除需要有信息源之外,还需要信道和信息受体,A正确;

B、用大功率音响播放猛禽的叫声属于生物的信息传递,属于生物防治,B错误;

C、自然界有些生物与人体生理构造不同,有些信息是我们人类肉眼看不到的,但是可以被其他生物看到,C正确;

D、人类可以利用生态系统的信息传递提高农畜产品的产量,比如延长光照时间增加鸡的产蛋量,D正确。

故选:B。

【点评】本题考查生态系统信息传递的相关内容,意在考查学生运用所学知识正确作答的能力。

14.(3分)(2025 重庆模拟)以刺玫果、山荆子和桤叶唐棣(高钙)为原料,可混合发酵制作出钙含量高、花青素等营养丰富的新型复合果酒。该果酒具有丰富的感官品质,兼具桤叶唐棣鲜艳的色泽、刺玫果清甜的香气和山荆子清爽的口感。下列说法错误的是( )

A.将三者按照一定比例混合、破碎后加入果胶酶、纤维素酶分解细胞壁,更易获得果汁

B.制作复合果酒的过程中,主要是酵母菌进行无氧呼吸,发酵温度应控制在30~35℃

C.为确定发酵过程中是否生成酒精,可取适量发酵液加入酸性重铬酸钾溶液进行检测

D.若酿制成功的复合果酒长期暴露在空气中,则酒味会逐渐消失而出现酸味

【考点】果酒、果醋的制作.

【专题】正推法;果酒、果醋、腐乳和泡菜的制作;理解能力.

【答案】B

【分析】果酒制作的原理是无氧条件下,酵母菌进行无氧呼吸产生酒精和CO2,在利用酵母菌发酵时最好是先通入足够的无菌空气,在有氧环境下使其繁殖一段时间,再隔绝氧气进行发酵,酒精发酵的最佳温度是在18℃~30℃。醋酸菌是好氧性细菌,当缺少糖源时和有氧条件下,可将乙醇氧化成醋酸,当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将葡萄汁中的糖分解成醋酸,醋酸菌生长的最佳温度是在30℃~35℃。

【解答】解:A、植物细胞壁的主要成分是果胶和纤维素,果胶酶能分解果胶,纤维素酶能分解纤维素,它们可以瓦解植物的细胞壁及胞间层,使榨取果汁变得更容易,提高出汁率。故将三者按照一定比例混合、破碎后加入果胶酶、纤维素酶分解细胞壁,更易获得果汁,A正确;

B、制作果酒主要是利用酵母菌的无氧呼吸产生酒精。但酵母菌发酵的适宜温度是18~30°C,而30~35°C是醋酸菌发酵的适宜温度,在这个温度下酵母菌活性会受到抑制甚至死亡,不利于果酒制作,B错误;

C、检测酒精可以用酸性重铬酸钾溶液,在酸性条件下,重铬酸钾与酒精反应呈现灰绿色。所以为确定发酵过程中是否生成酒精,可取适量发酵液加入酸性重铬酸钾溶液进行检测,C正确;

D、果酒暴露在空气中,其中的酒精会在醋酸菌的作用下被氧化成醋酸,从而使酒味逐渐消失而出现酸味。所以若酿制成功的复合果酒长期暴露在空气中,会出现这种情况,D正确。

故选:B。

【点评】本题考查发酵技术的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

15.(3分)(2024秋 五华区期中)利用蛋白质工程改造食品中的过敏原蛋白质,可开发脱敏食品。下列叙述正确的是( )

A.该技术的基本思路与中心法则一致

B.该技术的操作对象是过敏原蛋白质

C.过敏原蛋白质进入机体后,浆细胞产生组胺引起过敏反应

D.改造过程中需要设计预期的蛋白质结构并推测应有的氨基酸序列

【考点】蛋白质工程基本原理.

【专题】正推法;基因工程;理解能力.

【答案】D

【分析】蛋白质工程的流程:

(1)实质:由于基因决定蛋白质,所以要对蛋白质的结构进行设计改造,最终还必须通过改造或合成基因来完成。

(2)基本思路:从预期的蛋白功能出发→设计预期的蛋白质结构→推测应有的氨基酸序列→找到并改变相应的脱氧核苷酸序列或合成新的基因→目的基因转录形成mRNA→mRNA翻译形成多肽链→多肽链折叠形成具有三维结构的蛋白质→行使特定的生物功能。

【解答】解:A、蛋白质工程的基本思路是从预期的蛋白质功能出发,设计预期的蛋白质结构,推测应有的氨基酸序列,找到相对应的脱氧核苷酸序列(基因),中心法则是遗传信息的传递和表达过程,包括复制、转录、翻译等过程,二者思路不一致,A错误;

B、蛋白质工程的操作对象是基因,而不是蛋白质本身,B错误;

C、过敏原蛋白质进入机体后,是机体中的肥大细胞等产生组胺引起过敏反应,而不是浆细胞,C错误;

D、在蛋白质工程改造过程中,需要设计预期的蛋白质结构并推测应有的氨基酸序列,D正确。

故选:D。

【点评】本题考查蛋白质工程的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

16.(3分)(2024 湖北模拟)科学家首先在含15N的培养液中培养大肠杆菌,然后将它们转移到含14N的培养液中培养,定期从细胞中提取DNA,并进行密度梯度离心,结果如图所示。大肠杆菌菌株每20min分裂一次,60min后,如果科学家继续每20min提取和离心一次DNA,下列有关试管中DNA条带结果的描述正确的是( )

A.轻带将向下移动,中带将消失

B.轻带和中带都会变粗,但保持在同一水平

C.轻带和中带都会变粗并在管中向下移动

D.轻带会变粗,中带保持不变

【考点】DNA分子的复制过程.

【专题】模式图;DNA分子结构和复制;理解能力.

【答案】D

【分析】DNA的复制是半保留复制,即以亲代DNA分子的每条链为模板,合成相应的子链,子链与对应的母链形成新的DNA分子,这样一个DNA分子经复制形成两个子代DNA分子,且每个子代DNA分子都含有一条母链。

【解答】解:随细菌的复制,14N作为原料掺入新合成的DNA中,随复制代数的增加,14N/14N﹣DNA的比例增加,轻带变粗,14N/15N﹣DNA的比例减少,但含量保持不变,即中带不变。

故选:D。

【点评】本题结合图解,考查DNA分子的复制过程,要求考生识记DNA分子复制的过程、特点及方式等,能结合所学的知识做出准确的判断。

二.解答题(共5小题,满分52分)

17.(10分)(2025 武功县校级二模)植物的光合作用受到多种环境因素的影响。如图表示在晴朗的夏季一定的温度下,植物的光合特征对遮光率的响应。回答下列问题。

(1)绿叶中光合色素位于 类囊体薄膜上 ,其中叶绿素主要吸收 红光和蓝紫光 。

(2)在光反应中,NADPH中的氢来源于 水的光解 ,NADPH的作用是 将C3还原为有机物,并提供少量能量 。

(3)图中,当遮光率超过40%以后,限制净光合速率的主要因素是 光照强度 ,不可能是气孔导度,理由是 气孔导度下降,但胞间CO2浓度基本不变 ,遮光率从40%提升至60%过程中,胞间CO2浓度增加的原因可能是 气孔导度减小,导致CO2吸收减少,但净光合速率减小幅度更大,叶肉细胞消耗CO2更少 。

(4)根据图中研究结果,在夏季晴朗的天气时,应采用 适度遮光 的措施来促进该植物的生长。

【考点】光合作用原理——光反应、暗反应及其区别与联系;光合作用的影响因素及应用.

【专题】图像坐标类简答题;光合作用与细胞呼吸;理解能力.

【答案】(1)类囊体薄膜上 红光和蓝紫光

(2)水的光解 将C3还原为有机物,并提供少量能量

(3)光照强度 气孔导度下降,但胞间CO2浓度基本不变 气孔导度减小,导致CO2吸收减少,但净光合速率减小幅度更大,叶肉细胞消耗CO2更少

(4)适度遮光

【分析】光合色素位于类囊体薄膜上,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。

【解答】解:(1)光合色素位于类囊体薄膜上,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。

(2)NADPH中的氢来源于水的光解。NADPH将C3还原为有机物,并提供少量能量。

(3)题图中,当遮光率超过40%以后,限制净光合速率的主要因素是光照强度,不可能是气孔导度,理由是气孔导度下降,但胞间CO2浓度基本不变,遮光率从40%提升至60%过程中,胞间CO2浓度增加的原因可能是气孔导度减小,导致CO2吸收减少,但净光合速率减小幅度更大,叶肉细胞消耗CO2更少。

(4)根据图中研究结果,在夏季晴朗的天气时,适当遮光(遮光率在40%左右)时净光合速率较高,所以应采用适当遮光的措施来促进该植物的生长。

故答案为:

(1)类囊体薄膜上 红光和蓝紫光

(2)水的光解 将C3还原为有机物,并提供少量能量

(3)光照强度 气孔导度下降,但胞间CO2浓度基本不变 气孔导度减小,导致CO2吸收减少,但净光合速率减小幅度更大,叶肉细胞消耗CO2更少

(4)适度遮光

【点评】本题考查光合作用的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

18.(12分)(2024秋 浙江月考)植物体表蜡质对耐干旱有重要作用,研究人员通过诱变获得一个大麦纯合突变体Cerl,其颖壳无蜡质。

(1)为研究该突变体的变异类型,通过分析野生型(WT)和突变体的 染色体组型 发现未发生染色体畸变。将Cerl与纯合WT杂交得到F1,根据F1表型为 全为野生型(颖壳有蜡) ,判断此突变为隐性突变(即A基因突变为a基因)。推测A基因控制小麦蜡质合成,将该基因转入 突变型(或Cer1突变体、aa、颖壳无蜡质) 个体中表达,观察获得的植株表型可验证此推测。已知大麦传粉方式与豌豆相同,将F1与突变体Cerl间行种植,每株收获等量后代,利用PCR扩增这些后代的基因组DNA,电泳检测PCR产物,得到的带型如图1泳道中 1、2、3 (从1~5中选择)所示,不同电泳带型的个体比例为 5:1:2 。

(2)初步研究表明,突变的a基因使棕榈酸转化为16﹣羟基棕榈酸受阻。进一步研究发现,16﹣羟基棕榈酸合成蜡质过程还需要D基因。正常D基因和突变后的基因部分序列如图2。如图所示序列为D基因的 编码 链,在特定位点发生了碱基的 缺失 ,导致原来第 75 位氨基酸对应的密码子变成了终止密码子,形成的肽链变短,蛋白质功能下降,最终导致代谢过程异常。

注:终止密码子:UAA、UAG、UGA

(3)现已获得D基因单位点突变的隐性纯合子Cer2,发现无论A、a还是D、d均不在细胞质中,欲判断A、a与D、d在染色体上的位置关系,应取 Cer1和Cer2 作为亲本进行杂交,F1自交后得F2,分析F2的表型及比例(说明:在整个实验过程中,不考虑突变和交叉互换)。

①若F2表现为颖壳有蜡和无蜡的比值为 1:1 ,请在图3中画出F1细胞中基因在染色体上的分布 。

②若F2表现为颖壳有蜡和无蜡的比值为 9:7 ,请在图4中画出F1细胞中基因在染色体上的分布 。

【考点】基因的自由组合定律的实质及应用;基因突变的概念、原因、特点及意义;基因的分离定律的实质及应用.

【专题】正推反推并用法;基因分离定律和自由组合定律;基因重组、基因突变和染色体变异;理解能力.

【答案】(1)染色体组型 全为野生型(颖壳有蜡) 突变型(或Cer1突变体、aa、颖壳无蜡质) 1、2、3 5:1:2

(2)编码 缺失 75

(3)Cer1和Cer2 1:1 9:7

【分析】1、基因分离定律的实质:在杂合的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给子代;

2、基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合;

3、电泳是指带电颗粒在电场的作用下发生迁移的过程。电泳技术就是利用在电场的作用下,由于待分离样品中各种分子带电性质以及分子本身大小、形状等性质的差异,使带电分子产生不同的迁移速度,从而对样品进行分离、鉴定或提纯的技术。

【解答】解:(1)为研究该突变体的变异类型,通过分析野生型(WT)和突变体的染色体数目及形态,即染色体组型,发现未发生染色体畸变。将突变体Cer1与纯合WT,根据F1全为野生型,可判断野生型性状为显性,故此突变为隐性突变。若要验证此推测,可将A基因转入Cer1突变体个体中,若植株表现出野生型性状,则此突变为隐性突变。大麦传粉方式与豌豆(自花传粉,闭花授粉)相同,将F1(Aa)与突变体Cerl(aa)间行种植,每一株都是自花传粉,所以收获的F1(Aa)后代中的基因型为AA、Aa、aa,比例为1:2:1,突变体Cerl(aa)的后代全为aa,所以收获的全部后代中AA:Aa:aa=1:2:5,根据图1的电泳图可知利用PCR扩增这些后代的基因组DNA,电泳检测PCR产物,得到的带型如图1泳道中1、2、3,泳道1代表aa,泳道2代表AA,泳道3代表Aa,由于收获的全部后代中AA:Aa:aa=1:2:5,所以这些不同电泳带型的个体比例为5:1:2。

(2)据图所示可知序列为D基因的正常基因序列为编码链,D基因发生突变,编码多肽链的DNA序列中发生碱基对的缺失,有1个碱基由G变为T,导致原本的第223﹣225位的碱基序列由GAT变为了TAG,其对应的第75位氨基酸对应的密码子由GUA变为了UAG,而UAG属于终止密码子,使得肽链变短,蛋白质功能下降,最终导致代谢过程异常。

(3)无论A、a还是D、d均不在细胞质中,也就是说这两对等位基因均属于核基因,它们的遗传遵循孟德尔遗传规律。Cer2为D基因单位点突变的隐性纯合子,可以表示基因型为AAdd,根据(1)中信息可以将Cerl突变体的基因型表示为aaDD,欲判断A、a与D、d在染色体上的位置关系可以将Cer1和Cer2作为亲本进行杂交,获得F1(AaDd),F1自交后得F2。若A/a、D/d基因同时位于细胞核内的同一对同源染色体上,在本题中应该是A与d连锁,a与D连锁,则F2代个体的基因型及比例为AAdd:AaDd:aaDD=1:2:1,即颖壳有蜡(A_D_):无蜡(A_dd+aa__)=1:1,且F1(AaDd)细胞中基因在染色体上的分布为。若A/a、D/d基因位于细胞核内的非同源染色体上,则F2代个体的基因型及比例为A_D_:A_dd:aaD_:aadd=9:3:3:1,,即颖壳有蜡(A_D_):无蜡(A_dd+aa__)=9:7,且F1(AaDd)细胞中基因在染色体上的分布为。

故答案为:

(1)染色体组型 全为野生型(颖壳有蜡) 突变型(或Cer1突变体、aa、颖壳无蜡质) 1、2、3 5:1:2

(2)编码 缺失 75

(3)Cer1和Cer2 1:1 9:7

【点评】本题考查遗传定律与变异的有关知识,要求学生理解两个定律的实质,掌握变异的概念和类型,在准确分析题干信息的基础上运用所学知识和方法解决问题。

19.(10分)(2023秋 六盘水期中)夏天皮肤被蚊虫叮咬,我们会感觉到痒,同时会感觉到有虫子在爬行,于是会用手指抓挠,抓挠过度会感觉到皮肤疼痛。这里的痒觉、触觉、痛觉均是刺激到皮肤感受器,感受器将刺激引发的信号经背根神经节(DRG)的感觉神经元传入脊髓,整合、上传、产生相应感觉.回答下列问题:

(1)当看到有虫子在皮肤上爬行时,瞳孔会 扩张 (填“扩张”或“收缩”),自主神经系统中的 交感神经 活动占据优势,使机体快速做出反应。

(2)兴奋在神经纤维上以 电信号/神经冲动 的形式传导.与兴奋在神经元之间的传递相比,其特点是 传导速度快;可以双向传导 。

(3)抓挠引起皮肤上的触觉、痛觉感受器兴奋,此时神经纤维兴奋部位出现暂时性电位变化,其变化为 由外正内负变为外负内正 ,原因是由于 Na+内流 引起的。

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;兴奋在神经元之间的传递;神经系统的结构.

【专题】科技 生活 环保类简答题;神经调节与体液调节.

【答案】(1)扩张 交感神经

(2)电信号/神经冲动 传导速度快;可以双向传导

(3)由外正内负变为外负内正 Na+内流

【分析】交感神经的作用主要是保证人体在紧张状态时的生理需要,此时交感神经活动占优势,心搏加速,血压升高、支气管扩张和血糖升髙。当人处于安静状态时,副交感神经活动占优势,此时,心血管活动水平相对降低,而胃肠管的蠕动和消化液的分泌加强,有利于营养物质的吸收和贮存。

【解答】解:(1)当看到有虫子在皮肤上爬行时,人处于兴奋状态,此时自主神经系统中的交感神经活动占据优势,瞳孔会扩张,心搏加速。

(2)兴奋在神经纤维上以电信号(神经冲动)的形式传导,在神经元之间以化学信号的形式传递。兴奋在神经纤维上可双向传导,而兴奋在神经元之间只能单向传递,且兴奋在神经纤维上的传导速度比兴奋在神经元之间的传递速度快。

(3)抓挠引起皮肤上的触觉、痛觉感受器兴奋,此时神经纤维兴奋部位出现暂时性电位变化,其变化为由静息电位转为动作电位,即由外正内负变为外负内正。静息电位的产生原因是K+外流,动作电位的产生原因是Na+内流。

故答案为:

(1)扩张 交感神经

(2)电信号/神经冲动 传导速度快;可以双向传导

(3)由外正内负变为外负内正 Na+内流

【点评】本题考查了神经调节的知识内容,学习时通过分析模式图、归纳总结等方式对神经调节的过程进行理解是关键,还要能够分析题干获取有效信息作答。

20.(10分)(2023 湛江一模)通过在稻田中引入河蟹,进行种植与养殖相结合的立体农业生产模式,可以明显提高农业生态系统的生产力。如表为北方某稻田中主要生物的胃或消化腔中的食物残渣调查结果。回答下列问题:

生物种类 稻螟 稻飞虱 蜘蛛 河蟹

胃中食物 水稻、杂草 水稻、杂草 稻螟、稻飞虱 杂草,稻螟、稻飞虱、饵料

(1)稻田生态系统的营养结构为 食物链、食物网 ,表中水稻参与形成 4 条食物链。

(2)稻飞虱以刺吸水稻的汁液为生,二者的种间关系为 寄生 。虽然稻螟与稻飞虱的食物相同,但二者的生态位并不同,可能是因为二者的 取食部位、取食时间、栖息地、天敌及与其他物种的关系不同 不同(至少写出2点)。

(3)流经该稻田的总能量为 生产者固定的太阳能和饵料中的化学能 ,若水稻的呼吸作用散失量为a,流向分解者的能量为b,流入下一营养级的能量为c,未利用的能量为d,则水稻用于生长发育繁殖的能量为 b+c+d 。

(4)相对于单独种植水稻,引入河蟹的稻田生态系统稳定性更高,原因是 物种丰富度高,营养结构复杂,自我调节能力更强 。

【考点】食物链与食物网;能量流动的概念和过程;能量流动的特点及相关计算;生态系统稳定性的概念和类型;群落的季节性和生态位.

【专题】表格数据类简答题;生态系统.

【答案】(1)食物链、食物网 4

(2)寄生 取食部位、取食时间、栖息地、天敌及与其他物种的关系不同

(3)生产者固定的太阳能和饵料中的化学能 b+c+d

(4)物种丰富度高,营养结构复杂,自我调节能力更强

【分析】1、生态系统中的生物种类越多,营养结构越复杂,生态系统的自我调节能力就越强,抵抗力稳定性就越高;反之,生物种类越少,营养结构越简单,生态系统的自我调节能力就越弱,抵抗力稳定性就越低。

2、生态系统的功能包括能量流动、物质循环和信息传递,三者缺一不可;物质循环是生态系统的基础,能量流动是生态系统的动力,信息传递则决定着能量流动和物质循环的方向和状态;信息传递是双向的,能量流动是单向的,物质循环具有全球性。

3、表中水稻参与形成的食物链有水稻→稻螟→蜘蛛;水稻→稻飞虱→蜘蛛;水稻→稻飞虱→河蟹;水稻→稻螟→河蟹,即共4条食物链。

【解答】解:(1)生态系统的营养结构是食物链和食物网,由分析可知,表中水稻参与形成4条食物链。

(2)稻飞虱以刺吸水稻的汁液为生,二者的种间关系为寄生;动物的生态位包括食物、栖息地、天敌及与其他物种间的关系等,因此,虽然稻螟与稻飞虱的食物相同,但二者的生态位并不同。

(3)流经该稻田的总能量为生产者固定的太阳能和饵料中包含的化学能,水稻的同化量等于呼吸消耗和用于自身生长、发育和繁殖的能量之和,后一部分包含流入下一营养级的能量、流入分解者的能量和未利用的能量,因此,水稻用于生长、发育和繁殖的能量等于b+c+d。

(4)相对于单独种植水稻,引入河蟹的稻田生态系统稳定性更高,原因是物种丰富度高,营养结构复杂,自我调节能力更强。

故答案为:

(1)食物链、食物网 4

(2)寄生 取食部位、取食时间、栖息地、天敌及与其他物种的关系不同

(3)生产者固定的太阳能和饵料中的化学能 b+c+d

(4)物种丰富度高,营养结构复杂,自我调节能力更强

【点评】本题主要考查生态系统的结构和功能,要求学生有一定的理解分析能力,能够结合题干信息和所学知识进行分析应用。

21.(10分)(2024秋 黔南州月考)刺梨,又名送春归,是云贵高原及攀西高原特有的野生资源,刺梨富含多种营养素,尤其是维C含量出奇高。科研人员拟运用生物工程技术培育转基因抗盐刺梨,以便向我国盐碱地推广种植。如图是培育转基因抗盐刺梨幼苗的过程示意图。回答下列问题:

(1)构建基因表达载体,除了含有目的基因外,还必须含有 标记基因、启动子、终止子 (至少回答2点)等。根据图中抗盐基因和质粒的限制酶识别位点分析,在基因表达载体构建过程中,应使用 SalⅠ和HindⅢ 对抗盐基因和质粒进行切割。

(2)将图中农杆菌置于含 氨苄青霉素 的培养基中培养,从而筛选出含重组质粒的农杆菌。

(3)现在常用PCR特异性地快速扩增目的基因,引物设计是PCR的关键,通过PCR特异性扩增需先设计引物,引物的作用是 使DNA聚合酶能够从引物的3′端开始连接脱氧核苷酸 。

(4)图中由刺梨细胞培育成转基因抗盐刺梨幼苗采用了 植物组织培养 技术。其中由刺梨细胞获得愈伤组织的过程称为 脱分化 ,该过程 不需要 (填“需要”或“不需要”)光照。

【考点】基因工程的操作过程综合.

【专题】图文信息类简答题;基因工程;解决问题能力.

【答案】(1)标记基因、启动子、终止子 SalⅠ和HindⅢ

(2)氨苄青霉素

(3)使DNA聚合酶能够从引物的3′端开始连接脱氧核苷酸

(4)植物组织培养 脱分化 不需要

【分析】构建基因表达载体的目的是使目的基因在受体细胞中稳定存在,并且可以遗传给下一代,使目的基因能够表达和发挥作用。基因表达载体必须包括目的基因、标记基因、启动子、终止子等。

【解答】解:(1)基因表达载体必须包括目的基因、标记基因、启动子、终止子等。用限制酶BamHⅠ会破坏抗盐基因,因此应使用SalⅠ和HindⅢ对抗盐基因和质粒进行切割。

(2)用限制酶SalⅠ和HindⅢ对质粒进行切割时,破坏了抗四环素基因,在重组质粒上只有抗氨苄青霉素基因,因此将该农杆菌置于含氨苄青霉素的培养基中培养,从而筛选出含重组质粒的农杆菌。

(3)现在常用PCR特异性地快速扩增目的基因,DNA复制时都需要DNA聚合酶,DNA聚合酶不能从头开始进行脱氧核苷酸的添加,只能从引物的3′端开始连接脱氧核苷酸,引物的作用是使DNA聚合酶能够从引物的3′端开始连接脱氧核苷酸。

(4)由荔枝细胞培育成转基因抗盐荔枝幼苗采用了植物组织培养技术,包括脱分化和再分化过程,其中由荔枝细胞获得愈伤组织的过程称为脱分化,脱分化不需要光照,从而有利于细胞脱分化形成愈伤组织。

故答案为:

(1)标记基因、启动子、终止子 SalⅠ和HindⅢ

(2)氨苄青霉素

(3)使DNA聚合酶能够从引物的3′端开始连接脱氧核苷酸

(4)植物组织培养 脱分化 不需要

【点评】本题考查基因工程的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录