【高考押题卷】2025届上海市高考历史模拟预测练习卷三(含解析)

文档属性

| 名称 | 【高考押题卷】2025届上海市高考历史模拟预测练习卷三(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 514.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 15:58:41 | ||

图片预览

文档简介

2025届上海市高考历史模拟预测押题卷

一.材料题(共3小题)

1.(2025 青浦区二模)2025年《哪吒2:魔童闹海》横空出世,作品展现了中国动画人的匠心与创新。以下让我们对这部国漫一探究竟。

探究一:本片主角哪吒全称那罗鸠婆,其形象在民间深入人心,明代两部小说对其故事的记载颇具意味。

《西游记》载:佛慧眼一看,知是哪吃之魂,即将碧藕为骨,荷叶为衣,念动起回生真言。哪吒遂得了性命……

《封神演义》载:哪吒跪诉前情,被父亲将泥身打碎,只得来见太乙真人,望祈怜救。真人将莲花勒下瓣儿,……

(1)结合上述两部作品的描述,可以得出的结论是 (双选)

A.哪吒形象在同一时期的文学作品中保持一致

B.哪吒重塑肉身的情节反映了佛教的文化观念

C.《封神演义》强调哪吒原为佛教的护法神灵

D.哪吒形象是外来宗教与本土宗教文化的融合

探究二:针对本片多处打斗场景,海内外众多观众直呼过瘾,并期待后续佳作问世。

申公豹用雷公鞭劈结界时爆出的火花效果酷炫。李靖劈开章鱼将军六把刀时,刀刃断裂轨迹遵循物理逻辑,画面充满力学美感。无量仙翁的树根囚笼,融合水墨与赛博朋克风格。

(2)海内外众多观众的表态,在一定程度上反映了 (双选)

A.新媒体技术助力影片观影效果

B.观众不认同传统动漫创作理念

C.影片迎合全球观众的审美偏好

D.国产动漫的创作空间愈发狭窄

探究三:针对本片人物塑造和经典台词,海内外众多观众津津乐道。

人物塑造:阐教最高领袖元始天尊长期闭关,致使无量仙翁独揽玉虚宫大权,其以“匡扶正道”为名,炼化妖兽为仙丹、镇压龙族。 经典台词:若前方无路,我便踏出一条路!若天理不容,我便逆转这乾坤!我命由我不由天……!我已经一让再让,……既然他们要我们的命,那我们就用这条命给他们拼了!

(3)影片借助人物塑造和经典台词,隐喻了人类社会发展过程中存在的哪些弊端?

探究四:针对本片多处细节融入,广大中国观众好评如潮。

看守哪吒的结界兽以三星堆金面铜人头像为原型。殷夫人的青铜剑再现战国圆首双箍风格。哪吒前往玉虚宫时,仙鹤飞舞的空灵画面致敬宋徽宗《瑞鹤图》。天元鼎背景音乐融入蒙古呼麦。片头曲采用贵州侗族大歌。

(4)结合影片对上述细节的处理,从历史的视角概括中国观众普遍给予好评的理由。

探究五:据DeepSeek预测,《哪吒2》的票房最终有望刷新动画电影纪录,并大概率跻身全球票房前五。面对一路狂飙的热度,也有部分网友表示应当理性对待片中剧情改编。

影片将申公豹塑造为正面角色进行“洗白”,却将阐教变身反派,将融合南极仙翁形象的无量仙翁塑造成邪恶形象,这与道教文化中的角色定位不符,有可能会误导儿童青少年评判善恶的价值观。哪吒的“暴走”被认为借鉴了日本动漫常见的情绪化表达。

(5)综合上述材料,联系所学,从历史的角度谈谈你对国漫走向全球热潮的认识。

2.(2022 杨浦区二模)达 伽马的航行及认识

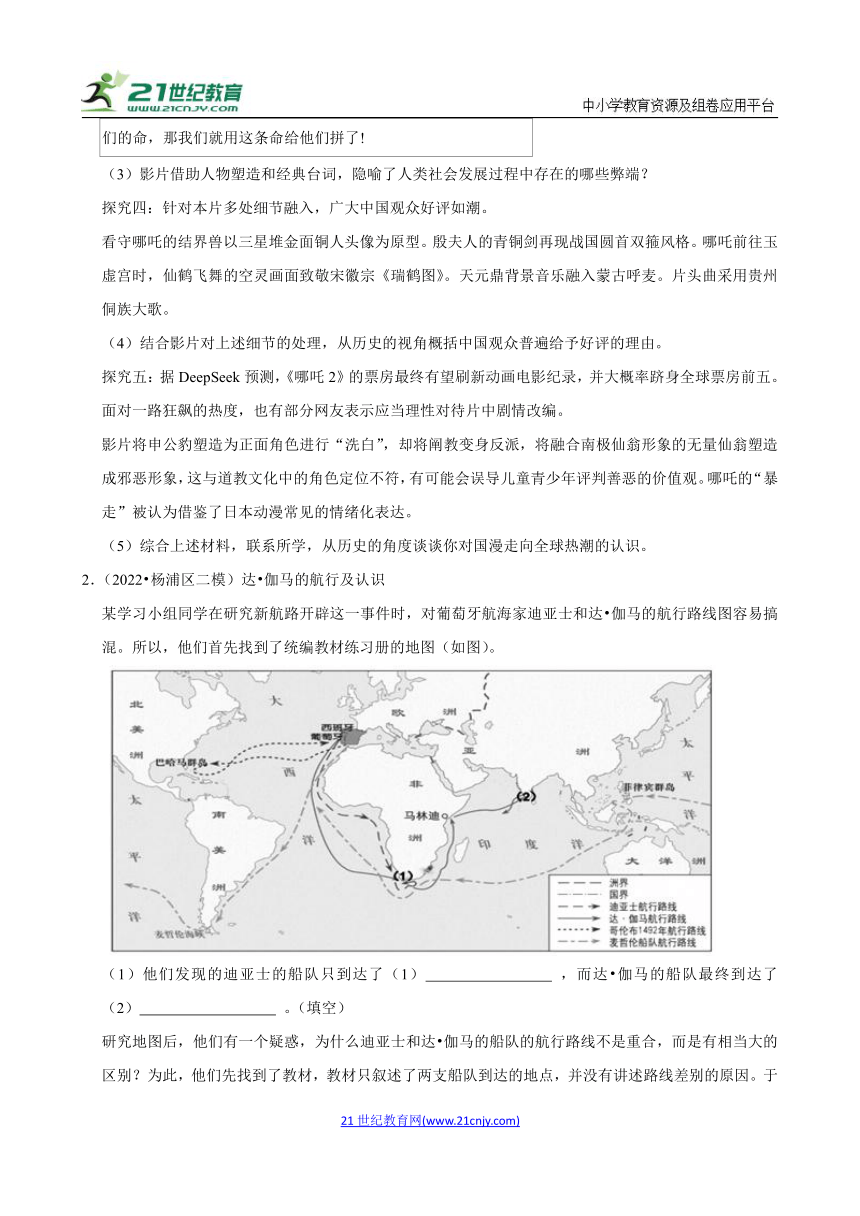

某学习小组同学在研究新航路开辟这一事件时,对葡萄牙航海家迪亚士和达 伽马的航行路线图容易搞混。所以,他们首先找到了统编教材练习册的地图(如图)。

(1)他们发现的迪亚士的船队只到达了(1) ,而达 伽马的船队最终到达了(2) 。(填空)

研究地图后,他们有一个疑惑,为什么迪亚士和达 伽马的船队的航行路线不是重合,而是有相当大的区别?为此,他们先找到了教材,教材只叙述了两支船队到达的地点,并没有讲述路线差别的原因。于是他们继续寻找相关书籍,终于在麦克尼尔著《世界史》第十八章“地理大发现及其世界影响”中找到了答案:(如下)

材料一“导航仍然是不精确的,因为直到航行计时器发明(1760年),精确确定地球经度(东——西)的方法还未知。纬度(南——北)的方法可以通过找到正午太阳与地平线之间的角度测量出来。1497年达 伽马在不见陆地的情况下航行了97天,但是仍然准确航行。他知道他的目的地(非洲西南端)的纬度,因为迪亚士在探险行情中已经测量并记录了这一地点的纬度。通过向大西洋深处航行,那里没有来自鱼群的危险,但多风且风力更强大,达 伽马安全到达他意向中的着陆点的纬度,比他沿海岸航行快捷得多。然后,他调转船头向东,直到预想的海岸出现于视线之中。”

——麦克尼尔著《世界史》

(2)《世界史》章节标题“地理大发现及其世界影响”的表述体现历史视角是( )(单选)

A.唯物史观

B.革命视角

C.社会史视角

D.欧洲中心论

(3)麦克尼尔如何解释达 伽马的船队没有完全遵循迪亚士船队的路线?

研究小组同学对上文中“达 伽马在不见陆地的情况下航行了97天”这一航海事迹表示钦佩,进而对开辟新航路的航海家和船员都表达了敬意。他们也找到了后世赞扬达 伽马的材料:(如下)

材料二 葡萄牙文学中的“全国史诗”,就有相当一部分在描写达 伽马的远航。

——李海阳:《我眼中的航海精神一致敬达 伽马》

(注:如1571年发表的史诗《卢济塔尼亚人之歌》,其内容尤其集中在达 伽马的海上探险,在史诗中达 伽马代表了葡萄牙民族。)

但是,研究小组同学在《企鹅全球史》(2012年第六版)中找到了关于一则关于西方人在印度洋活动的描述文字:(如下)

材料三 首批抵达印度海岸的探险家很快开始袭击亚洲商船,折磨并屠杀其船员和乘客,掠夺货物,将毁坏的商船付之一炬。……葡萄牙人蓄意侵扰阿拉伯人的基地,破坏他们在东非创建的商贸网,使沿红海和中东到东地中海威尼斯商人手中的香料成本大增。

(4)结合所学,归纳以上材料二和三对达 伽马等人航海活动的观点,并说明理由?

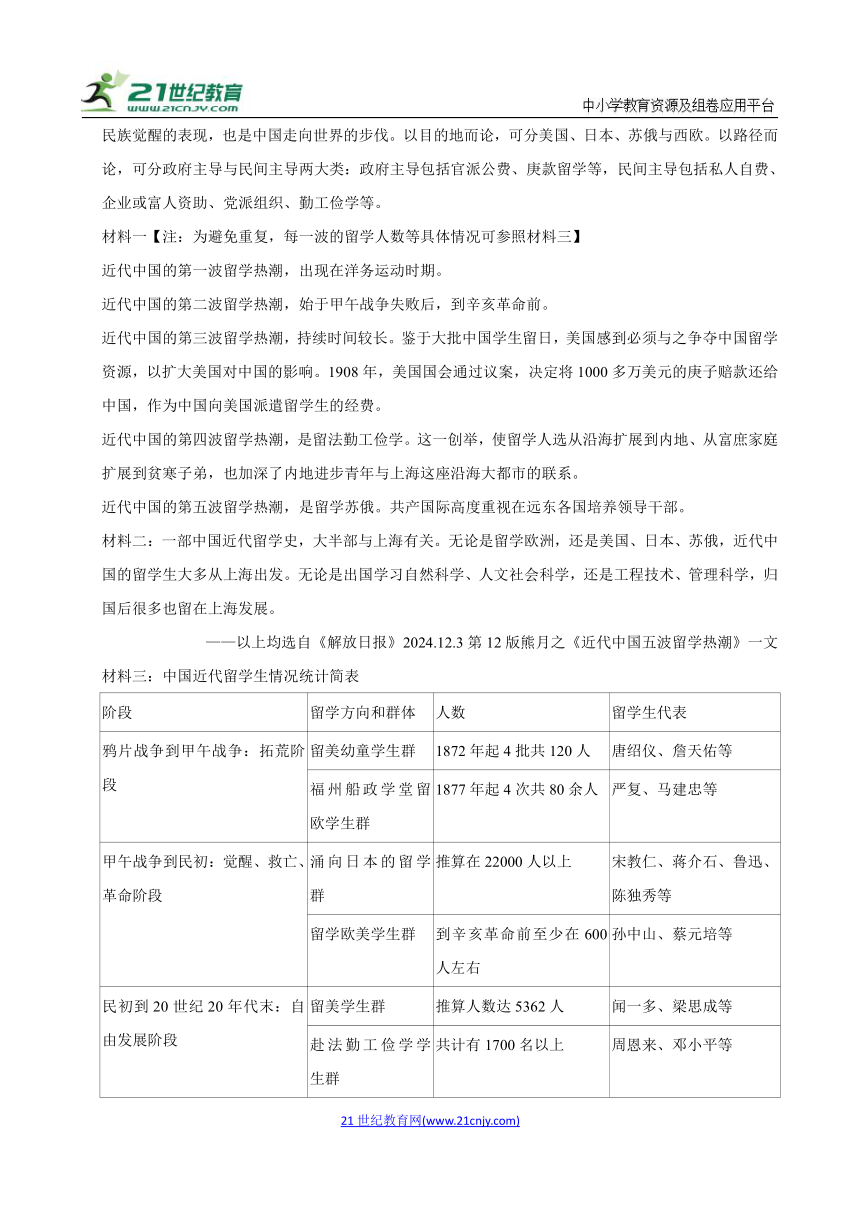

3.(2025 上海二模)近代以来,留学运动在全世界范围内展开。论规模之宏大、人数之众多、地域之广泛、影响之深远,应当说以中国为最。一波又一波的留学热潮时起时伏,但总体上呼啸向前。这是中华民族觉醒的表现,也是中国走向世界的步伐。以目的地而论,可分美国、日本、苏俄与西欧。以路径而论,可分政府主导与民间主导两大类:政府主导包括官派公费、庚款留学等,民间主导包括私人自费、企业或富人资助、党派组织、勤工俭学等。

材料一【注:为避免重复,每一波的留学人数等具体情况可参照材料三】

近代中国的第一波留学热潮,出现在洋务运动时期。

近代中国的第二波留学热潮,始于甲午战争失败后,到辛亥革命前。

近代中国的第三波留学热潮,持续时间较长。鉴于大批中国学生留日,美国感到必须与之争夺中国留学资源,以扩大美国对中国的影响。1908年,美国国会通过议案,决定将1000多万美元的庚子赔款还给中国,作为中国向美国派遣留学生的经费。

近代中国的第四波留学热潮,是留法勤工俭学。这一创举,使留学人选从沿海扩展到内地、从富庶家庭扩展到贫寒子弟,也加深了内地进步青年与上海这座沿海大都市的联系。

近代中国的第五波留学热潮,是留学苏俄。共产国际高度重视在远东各国培养领导干部。

材料二:一部中国近代留学史,大半部与上海有关。无论是留学欧洲,还是美国、日本、苏俄,近代中国的留学生大多从上海出发。无论是出国学习自然科学、人文社会科学,还是工程技术、管理科学,归国后很多也留在上海发展。

——以上均选自《解放日报》2024.12.3第12版熊月之《近代中国五波留学热潮》一文

材料三:中国近代留学生情况统计简表

阶段 留学方向和群体 人数 留学生代表

鸦片战争到甲午战争:拓荒阶段 留美幼童学生群 1872年起4批共120人 唐绍仪、詹天佑等

福州船政学堂留欧学生群 1877年起4次共80余人 严复、马建忠等

甲午战争到民初:觉醒、救亡、革命阶段 涌向日本的留学群 推算在22000人以上 宋教仁、蒋介石、鲁迅、陈独秀等

留学欧美学生群 到辛亥革命前至少在600人左右 孙中山、蔡元培等

民初到20世纪20年代末:自由发展阶段 留美学生群 推算人数达5362人 闻一多、梁思成等

赴法勤工俭学学生群 共计有1700名以上 周恩来、邓小平等

留苏的政治家群 总计在1600人左右 刘少奇、邓小平等

留日学生群 当在20000人以上 郭沫若、李大钊等

留欧学生群 当在5000人以上 李四光、朱德等

——选自周棉著《近代中国留学生群体的形成、发展、影响之分析与今后趋势之展望》

(1)两位作者对于留学开始阶段有着不同的称谓:“第一波热潮”与“拓荒阶段”,你更认同哪一种称谓?结合材料和所学,请说明理由。

(2)从材料一、三可见第二阶段涌向日本的留学人数最多,请你结合所学说明缘由。

(3)根据材料一和材料三,指出民国初年留学方向有什么新的动向?出现这种新动向的原因以及对中国历史发展的主要作用是什么?

(4)根据材料二并结合所学,为什么近代留学生大多是从上海出发的?

(5)综合以上材料与所学,你如何看待中国近代五波留学热潮?

二.解答题(共1小题)

4.(2024 上海)传统中国在数千年的发展中积累了有关围家治理的丰富思想和基本经验,形成独特的治理模式。

材料一:起源于战国,推行秦汉至明清的古代官僚行政管理,其权力运作的基本过程,可以分为皇帝支配、中央官僚行政、地方官僚行政三个部分。与权力运作过程相关联的官僚自身管理机制和施政手段,又包括更政、整肃、公文流通和胥史幕僚四个方面。

——李治安等《中国古代官僚政治》

材料二:御史台,掌纠察官邪,肃式纲纪。大事则廷辨(朝堂集议),小事则奏弹(上奏、弹劾)。

——(元)脱脱《宋史》

材料三:夫道理之先在乎行教化……制礼以端其俗,立乐以和其心,此皆先哲王致治之大方也。

——(唐)杜佑《通典》

材料四:因时制治,设刑宪(法律)以为之防,欲使恶者知惧而善者获宁,传所谓(古人云)狱者(刑罚)万民之命,所以禁暴止邪,养育辞生者也。

——(明)刘惟谦等《进大明律表》

(1)材料一中的“古代官僚行政管理”产生的时代背景有

A.井田制全面推广

B.宗法血缘关系不断巩固

C.贵族等级分封制逐渐解体

D.君主权力逐步加强

(2)①根据材料二,结合所学,概括宋代监察制度的特点。

②根据材料一、二,分析“纠察官邪”,对“古代官僚行政管理”的作用。

(3)根据材料三、四,分别概括法律与教化在传统国家治理中的作用。

(4)综合材料并结合所学,你如何看待传统中国的国家治理模式?

2025届上海市高考历史模拟预测押题卷

参考答案与试题解析

一.材料题(共3小题)

1.(2025 青浦区二模)2025年《哪吒2:魔童闹海》横空出世,作品展现了中国动画人的匠心与创新。以下让我们对这部国漫一探究竟。

探究一:本片主角哪吒全称那罗鸠婆,其形象在民间深入人心,明代两部小说对其故事的记载颇具意味。

《西游记》载:佛慧眼一看,知是哪吃之魂,即将碧藕为骨,荷叶为衣,念动起回生真言。哪吒遂得了性命……

《封神演义》载:哪吒跪诉前情,被父亲将泥身打碎,只得来见太乙真人,望祈怜救。真人将莲花勒下瓣儿,……

(1)结合上述两部作品的描述,可以得出的结论是 BD (双选)

A.哪吒形象在同一时期的文学作品中保持一致

B.哪吒重塑肉身的情节反映了佛教的文化观念

C.《封神演义》强调哪吒原为佛教的护法神灵

D.哪吒形象是外来宗教与本土宗教文化的融合

探究二:针对本片多处打斗场景,海内外众多观众直呼过瘾,并期待后续佳作问世。

申公豹用雷公鞭劈结界时爆出的火花效果酷炫。李靖劈开章鱼将军六把刀时,刀刃断裂轨迹遵循物理逻辑,画面充满力学美感。无量仙翁的树根囚笼,融合水墨与赛博朋克风格。

(2)海内外众多观众的表态,在一定程度上反映了 AC (双选)

A.新媒体技术助力影片观影效果

B.观众不认同传统动漫创作理念

C.影片迎合全球观众的审美偏好

D.国产动漫的创作空间愈发狭窄

探究三:针对本片人物塑造和经典台词,海内外众多观众津津乐道。

人物塑造:阐教最高领袖元始天尊长期闭关,致使无量仙翁独揽玉虚宫大权,其以“匡扶正道”为名,炼化妖兽为仙丹、镇压龙族。 经典台词:若前方无路,我便踏出一条路!若天理不容,我便逆转这乾坤!我命由我不由天……!我已经一让再让,……既然他们要我们的命,那我们就用这条命给他们拼了!

(3)影片借助人物塑造和经典台词,隐喻了人类社会发展过程中存在的哪些弊端?

探究四:针对本片多处细节融入,广大中国观众好评如潮。

看守哪吒的结界兽以三星堆金面铜人头像为原型。殷夫人的青铜剑再现战国圆首双箍风格。哪吒前往玉虚宫时,仙鹤飞舞的空灵画面致敬宋徽宗《瑞鹤图》。天元鼎背景音乐融入蒙古呼麦。片头曲采用贵州侗族大歌。

(4)结合影片对上述细节的处理,从历史的视角概括中国观众普遍给予好评的理由。

探究五:据DeepSeek预测,《哪吒2》的票房最终有望刷新动画电影纪录,并大概率跻身全球票房前五。面对一路狂飙的热度,也有部分网友表示应当理性对待片中剧情改编。

影片将申公豹塑造为正面角色进行“洗白”,却将阐教变身反派,将融合南极仙翁形象的无量仙翁塑造成邪恶形象,这与道教文化中的角色定位不符,有可能会误导儿童青少年评判善恶的价值观。哪吒的“暴走”被认为借鉴了日本动漫常见的情绪化表达。

(5)综合上述材料,联系所学,从历史的角度谈谈你对国漫走向全球热潮的认识。

【分析】本题考查了中国古代史综合,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】(1)本题是多项选择题。时空是当代中国。根据材料结合所学可知,佛教对生死轮回的看法深刻而独特,强调生命的流动性和因果报应,哪吒重塑肉身、起死回生的情节符合了佛教的因果主张,B项正确;根据材料,哪吒在《西游记》中是佛教人物,在《封神演义》中是道教人物,体现了外来佛教和本土道教的交流融合,D项正确;根据材料,《西游记》中,哪吒被佛教救活,《封神演义》中被道教人物太乙真人救活,“保持一致”说法错误,排除A项;根据材料“佛慧眼一看,知是哪吒之魂”可知,《西游记》记载佛救了哪吒,体现了哪吒原为佛教的护法神灵,《封神演义》体现的是道教形象,排除C项。故选BD项。

(2)新媒体技术是依托新的技术支撑体系出现的媒体形态,影片中涉及多种特效技巧,体现出科技与电影文化的结合,A项正确;根据材料“海内外众多观众直呼过瘾,并期待后续佳作问世”可知,海内外观众对影片具有高度评价,“不认同”说法错误,排除B项;根据材料“……爆出的火花效果酷炫……遵循物理逻辑,画面充满力学美感……融合水墨与赛博朋克风格”可知,哪吒电影打斗情节采用了多种风格,迎合了不同群体观众的喜好,C项正确;结合当代影视行业的发展状况和博大精深的中国文化可知,未来国产电影的创作空间较为广阔,排除D项。故选AC项。

(3)弊端:据材料“阐教最高领袖元始天尊长期闭关,致使无量仙翁独揽玉虚宫大权”可知,权力缺乏监督导致滥用;据材料“其以‘匡扶正道’为名”可知,社会道德沦丧;据材料“炼化妖兽为仙丹、镇压龙族”“若前方无路,我便踏出一条路!若天理不容,我便逆转这乾坤!”可知,阶层固化导致普通民众难以改变命运(或社会阶层流动受阻);据材料“若前方无路,我便踏出一条路!若天理不容,我便逆转这乾坤!我命由我不由天……!我已经一让再让,……既然他们要我们的命,那我们就用这条命给他们拼了!”结合世界当今局势可知,在世界格局中处于弱势地位的国家或群体,面对不合理的国际秩序(如经济不平等、政治霸权、文化霸权等),选择通过反抗和抗争来争取自身权利和发展空间等。

(4)理由:据材料“……三星堆金面铜人头像为原型……再现战国圆首双箍风格。……致敬宋徽宗《瑞鹤图》……融入蒙古呼麦……采用贵州侗族大歌”可知,细节融入了中国文化遗产的元素,增强了文化认同感和自豪感;其他答案可从视觉观感、整体结构、互动性等角度作答,分析影片和观众的内在联系,如细节融入既丰富了影片的视觉效果,又增加了观影的趣味性和互动性;细节与影片的整体风格相得益彰,体现了制作者的匠心与创新。

(4)认识:据材料二“申公豹用雷公鞭劈结界时爆出的火花效果酷炫。李靖劈开章鱼将军六把刀时,刀刃断裂轨迹遵循物理逻辑,画面充满力学美感。无量仙翁的树根囚笼,融合水墨与赛博朋克风格”可知,新媒体技术助力打造影片特效、视觉奇观,提升画面观感,推动国漫掀起全球热潮,刷新票房新记录;据材料三“人物塑造……致使无量仙翁独揽玉虚宫大权……经典台词:……我命由我不由天……既然他们要我们的命,那我们就用这条命给他们拼了!”可知,影片借助人物塑造、台词表述、细节融入等,揭示人类社会在伦理道德、权力结构、政治样态、国际格局、手工技艺、宗教融合、文化传承等层面具备的优势与暴露的不足;据材料四“……三星堆金面铜人头像为原型……再现战国圆首双箍风格。……致敬宋徽宗《瑞鹤图》……融入蒙古呼麦……采用贵州侗族大歌”可知,创作者别具匠心地将中华优秀传统文化的元素融入影片,使其成为全球观众了解中国文化的重要载体;又如创作者以技术赋能不仅提升了影片的制作水准,也为中国文化符号在全球传播提供了重要保障,有助于进一步增强中国文化的国际影响力和国人的文化自信;据材料五“影片将申公豹塑造为正面角色进行“洗白”,却将阐教变身反派,将融合南极仙翁形象的无量仙翁塑造成邪恶形象,这与道教文化中的角色定位不符,有可能会误导儿童青少年评判善恶的价值观。哪吒的“暴走”被认为借鉴了日本动漫常见的情绪化表达”可知,影片虽赢得了全球电影消费市场的巨大成功,但仍应关注角色塑造与传统文化的背离、剧情改编与传统价值观的冲突、现代创新与观众认同的平衡、外来元素借鉴与本土文化削弱等问题。既要保留传统文化的精髓,也要善用现代科技创新求变。让世界回响中国文化的独特旋律,展现中华优秀传统文化在全球舞台的无限生机与活力。

故答案为:

(1)BD。

(2)AC。

(3)权力缺乏监督导致滥用;社会道德沦丧;阶层固化导致普通民众难以改变命运(或社会阶层流动受阻);在世界格局中处于弱势地位的国家或群体,面对不合理的国际秩序(如经济不平等、政治霸权、文化霸权等),选择通过反抗和抗争来争取自身权利和发展空间等。

(4)细节融入了中国文化遗产的元素,增强了文化认同感和自豪感;细节融入既丰富了影片的视觉效果,又增加了观影的趣味性和互动性;细节与影片的整体风格相得益彰,体现了制作者的匠心与创新。(任意两点)

(5)本小题蕴含的思维品质大体可分为四层。

层级一:从现代信息技术赋能影视制作的角度建立认识。如新媒体技术助力打造影片特效、视觉奇观,提升画面观感,推动国漫掀起全球热潮,刷新票房新记录。

层级二:从以影入史的角度建立认识。如影片借助人物塑造、台词表述、细节融入等,揭示人类社会在伦理道德、权力结构、政治样态、国际格局、手工技艺、宗教融合、文化传承等层面具备的优势与暴露的不足。

层级三:从影片创作者意图的角度建立认识。如创作者别具匠心地将中华优秀传统文化的元素融入影片,使其成为全球观众了解中国文化的重要载体;又如创作者以技术赋能不仅提升了影片的制作水准,也为中国文化符号在全球传播提供了重要保障,有助于进一步增强中国文化的国际影响力和国人的文化自信。

层级四:从理性反思的角度建立认识。如影片虽赢得了全球电影消费市场的巨大成功,但仍应关注角色塑造与传统文化的背离、剧情改编与传统价值观的冲突、现代创新与观众认同的平衡、外来元素借鉴与本土文化削弱等问题。既要保留传统文化的精髓,也要善用现代科技创新求变。让世界回响中国文化的独特旋律,展现中华优秀传统文化在全球舞台的无限生机与活力。

【点评】本题考查了中国古代史综合,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

2.(2022 杨浦区二模)达 伽马的航行及认识

某学习小组同学在研究新航路开辟这一事件时,对葡萄牙航海家迪亚士和达 伽马的航行路线图容易搞混。所以,他们首先找到了统编教材练习册的地图(如图)。

(1)他们发现的迪亚士的船队只到达了(1) 非洲最南端好望角 ,而达 伽马的船队最终到达了(2) 印度西海岸(卡里库特) 。(填空)

研究地图后,他们有一个疑惑,为什么迪亚士和达 伽马的船队的航行路线不是重合,而是有相当大的区别?为此,他们先找到了教材,教材只叙述了两支船队到达的地点,并没有讲述路线差别的原因。于是他们继续寻找相关书籍,终于在麦克尼尔著《世界史》第十八章“地理大发现及其世界影响”中找到了答案:(如下)

材料一“导航仍然是不精确的,因为直到航行计时器发明(1760年),精确确定地球经度(东——西)的方法还未知。纬度(南——北)的方法可以通过找到正午太阳与地平线之间的角度测量出来。1497年达 伽马在不见陆地的情况下航行了97天,但是仍然准确航行。他知道他的目的地(非洲西南端)的纬度,因为迪亚士在探险行情中已经测量并记录了这一地点的纬度。通过向大西洋深处航行,那里没有来自鱼群的危险,但多风且风力更强大,达 伽马安全到达他意向中的着陆点的纬度,比他沿海岸航行快捷得多。然后,他调转船头向东,直到预想的海岸出现于视线之中。”

——麦克尼尔著《世界史》

(2)《世界史》章节标题“地理大发现及其世界影响”的表述体现历史视角是( D )(单选)

A.唯物史观

B.革命视角

C.社会史视角

D.欧洲中心论

(3)麦克尼尔如何解释达 伽马的船队没有完全遵循迪亚士船队的路线?

研究小组同学对上文中“达 伽马在不见陆地的情况下航行了97天”这一航海事迹表示钦佩,进而对开辟新航路的航海家和船员都表达了敬意。他们也找到了后世赞扬达 伽马的材料:(如下)

材料二 葡萄牙文学中的“全国史诗”,就有相当一部分在描写达 伽马的远航。

——李海阳:《我眼中的航海精神一致敬达 伽马》

(注:如1571年发表的史诗《卢济塔尼亚人之歌》,其内容尤其集中在达 伽马的海上探险,在史诗中达 伽马代表了葡萄牙民族。)

但是,研究小组同学在《企鹅全球史》(2012年第六版)中找到了关于一则关于西方人在印度洋活动的描述文字:(如下)

材料三 首批抵达印度海岸的探险家很快开始袭击亚洲商船,折磨并屠杀其船员和乘客,掠夺货物,将毁坏的商船付之一炬。……葡萄牙人蓄意侵扰阿拉伯人的基地,破坏他们在东非创建的商贸网,使沿红海和中东到东地中海威尼斯商人手中的香料成本大增。

(4)结合所学,归纳以上材料二和三对达 伽马等人航海活动的观点,并说明理由?

【分析】本题主要考查的是新航路的开辟。第一问,解答本题需要掌握新航路开辟的主要线路;第二问,解答本题需要掌握从不同史观看待新航路开辟的影响;第三问,解答本题需要掌握新航路开辟的相关知识;第四问,解答本题需要掌握达 伽马等人航海活动。

【解答】(1)①根据所学知识可知,迪亚士的船队到达非洲最南端好望角;②根据所学知识可知,达 伽马船队到达了印度西海岸(卡里库特)。

(2)根据材料对于“地理大发现及其世界影响”可知,其遵循了欧洲中心论,D项正确。

(3)原因:根据材料“导航仍然是不精确的,因为直到航行计时器发明(1760年),精确确定地球经度(东—西)的方法还未知”可知,导航不精确,只知目的地(非洲西南端)的纬度,不知经度。

(4)根据材料“葡萄牙文学中的‘全国史诗’,就有相当一部分在描写达 伽马的远航。”可知,材料二观点赞扬达 伽马的远航,因为他开拓了从欧洲绕好望角到印度航海路线,有利于葡萄牙的海外贸易和殖民掠夺。根据材料“首批抵达印度海岸的探险家很快开始袭击亚洲商船,折磨并屠杀其船员和乘客,掠夺货物,将毁坏的商船付之一炬”“破坏他们在东非创建的商贸网,使沿红海和中东到东地中海威尼斯商人手中的香料成本大增。”可知,材料三观点否定达 伽马的远航,因为达 伽马等人航海活动给东方带来沉重的灾难,破坏了阿拉伯人和威尼斯商人的正常贸易。

故答案为:

(1)非洲最南端好望角;印度西海岸(卡里库特)。

(2)D。

(3)导航不精确,只知目的地(非洲西南端)的纬度,不知经度。

(4)材料二观点赞扬达 伽马的远航,因为他开拓了从欧洲绕好望角到印度航海路线,有利于葡萄牙的海外贸易和殖民掠夺。材料三观点否定达 伽马的远航,因为达 伽马等人航海活动给东方带来沉重的灾难,破坏了阿拉伯人和威尼斯商人的正常贸易。

【点评】本题主要考查的是新航路的开辟,考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和时空观念、史料实证、历史解释等素养。

3.(2025 上海二模)近代以来,留学运动在全世界范围内展开。论规模之宏大、人数之众多、地域之广泛、影响之深远,应当说以中国为最。一波又一波的留学热潮时起时伏,但总体上呼啸向前。这是中华民族觉醒的表现,也是中国走向世界的步伐。以目的地而论,可分美国、日本、苏俄与西欧。以路径而论,可分政府主导与民间主导两大类:政府主导包括官派公费、庚款留学等,民间主导包括私人自费、企业或富人资助、党派组织、勤工俭学等。

材料一【注:为避免重复,每一波的留学人数等具体情况可参照材料三】

近代中国的第一波留学热潮,出现在洋务运动时期。

近代中国的第二波留学热潮,始于甲午战争失败后,到辛亥革命前。

近代中国的第三波留学热潮,持续时间较长。鉴于大批中国学生留日,美国感到必须与之争夺中国留学资源,以扩大美国对中国的影响。1908年,美国国会通过议案,决定将1000多万美元的庚子赔款还给中国,作为中国向美国派遣留学生的经费。

近代中国的第四波留学热潮,是留法勤工俭学。这一创举,使留学人选从沿海扩展到内地、从富庶家庭扩展到贫寒子弟,也加深了内地进步青年与上海这座沿海大都市的联系。

近代中国的第五波留学热潮,是留学苏俄。共产国际高度重视在远东各国培养领导干部。

材料二:一部中国近代留学史,大半部与上海有关。无论是留学欧洲,还是美国、日本、苏俄,近代中国的留学生大多从上海出发。无论是出国学习自然科学、人文社会科学,还是工程技术、管理科学,归国后很多也留在上海发展。

——以上均选自《解放日报》2024.12.3第12版熊月之《近代中国五波留学热潮》一文

材料三:中国近代留学生情况统计简表

阶段 留学方向和群体 人数 留学生代表

鸦片战争到甲午战争:拓荒阶段 留美幼童学生群 1872年起4批共120人 唐绍仪、詹天佑等

福州船政学堂留欧学生群 1877年起4次共80余人 严复、马建忠等

甲午战争到民初:觉醒、救亡、革命阶段 涌向日本的留学群 推算在22000人以上 宋教仁、蒋介石、鲁迅、陈独秀等

留学欧美学生群 到辛亥革命前至少在600人左右 孙中山、蔡元培等

民初到20世纪20年代末:自由发展阶段 留美学生群 推算人数达5362人 闻一多、梁思成等

赴法勤工俭学学生群 共计有1700名以上 周恩来、邓小平等

留苏的政治家群 总计在1600人左右 刘少奇、邓小平等

留日学生群 当在20000人以上 郭沫若、李大钊等

留欧学生群 当在5000人以上 李四光、朱德等

——选自周棉著《近代中国留学生群体的形成、发展、影响之分析与今后趋势之展望》

(1)两位作者对于留学开始阶段有着不同的称谓:“第一波热潮”与“拓荒阶段”,你更认同哪一种称谓?结合材料和所学,请说明理由。

(2)从材料一、三可见第二阶段涌向日本的留学人数最多,请你结合所学说明缘由。

(3)根据材料一和材料三,指出民国初年留学方向有什么新的动向?出现这种新动向的原因以及对中国历史发展的主要作用是什么?

(4)根据材料二并结合所学,为什么近代留学生大多是从上海出发的?

(5)综合以上材料与所学,你如何看待中国近代五波留学热潮?

【分析】本题考查了中国教育事业的发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】(1)本题是背景题、特点题。时空是近代中国。看法:根据题意要求,如认同“拓荒阶段”。理由:根据材料“鸦片战争到甲午战争:拓荒阶段”“留美幼童学生群”“福州船政学堂留欧学生群”“1872年起4批共120人”“1877年起4次共80余人”和所学可知,鸦片战争到甲午战争期间,中国留学处于起步探索阶段,留美幼童和福州船政学堂留欧学生开启了中国近代官派留学先河,在教育理念、知识学习等方面都具有开创性意义。如认同“第一波热潮”。理由:根据材料“近代中国的第一波留学热潮,出现在洋务运动时期”“1872年起4批共120人”“1877年起4次共80余人”和所学可知,洋务运动时期,中国主动向西方派遣留学生,规模虽不算大,但涉及军事、技术等领域,对近代化进程有重要推动作用,掀起了留学的热潮,为后续留学运动奠定基础。

(2)本题是背景题。时空是近代中国。缘由:根据材料“近代中国的第二波留学热潮,始于甲午战争失败后,到辛亥革命前”和所学可知,甲午战败,中国民族危机加深,日本通过明治维新走向富强,成为中国学习榜样;根据所学知识可知,日本距离中国近,留学成本较低;日本政府采取吸引中国留学生的政策。

(3)本题是特点题、影响题。时空是近代中国。新动向:根据材料“近代中国的第五波留学热潮,是留学苏俄”“留苏的政治家群”“总计在1600人左右”可知,留学苏俄。原因:根据材料“共产国际高度重视在远东各国培养领导干部”可知,共产国际重视在远东培养领导干部;根据所学知识可知,国内革命形势发展需要,进步青年希望学习苏俄革命经验。作用:根据材料“共产国际高度重视在远东各国培养领导干部”“刘少奇、邓小平等”可知,为中国革命培养了大批领导骨干,推动了中国革命的发展。

(4)本题是背景题。时空是近代中国。原因:根据材料“无论是留学欧洲,还是美国、日本、苏俄,近代中国的留学生大多从上海出发。无论是出国学习自然科学、人文社会科学,还是工程技术、管理科学,归国后很多也留在上海发展”并结合所学,可从经济、地理和西方文化影响等方面分析,如上海是近代中国的经济中心,商业繁荣,有充足资金支持留学;上海是重要的交通枢纽,交通便利,便于留学生出国;上海受西方文化影响大,开放程度高,信息流通快,利于接触留学相关信息。

(5)本题是认识题。时空是近代中国。根据材料“近代中国的第一波留学热潮,出现在洋务运动时期”“留美幼童学生群”“福州船政学堂留欧学生群”可知,洋务运动时期留学为学习西方技术,挽救民族危亡;根据材料“近代中国的第二波留学热潮,始于甲午战争失败后,到辛亥革命前”“甲午战争到民初:觉醒、救亡、革命阶段”可知,甲午战后留日热潮是向日本学习富强之路;根据材料“留美学生群”“闻一多、梁思成等”“留欧学生群”“李四光、朱德等”可知,留美、留欧等热潮促进了中国在科技、文化等多方面发展;根据材料“赴法勤工俭学学生群”“周恩来、邓小平等”“留苏的政治家群”“刘少奇、邓小平等”可知,留法勤工俭学和留苏热潮为中国革命培养人才。根据所学知识可知,中国近代五波留学热潮是时代的产物,反映了不同时期中国社会的需求。留学热潮促进了西学东渐,传播了先进思想和知识,推动中国教育、科技、文化等方面近代化进程;留学生归国后在政治、经济、文化等领域发挥重要作用,成为推动社会变革的重要力量。根据材料“无论是留学欧洲,还是美国、日本、苏俄,近代中国的留学生大多从上海出发。无论是出国学习自然科学、人文社会科学,还是工程技术、管理科学,归国后很多也留在上海发展”可知,但留学热潮也存在一定局限性,如部分留学生回国后难以完全适应国内环境,且留学主要集中在沿海地区和部分富裕家庭。

故答案为:

(1)认同“拓荒阶段”。理由:鸦片战争到甲午战争期间,中国留学处于起步探索阶段,留美幼童和福州船政学堂留欧学生开启了中国近代官派留学先河,在教育理念、知识学习等方面都具有开创性意义。

认同“第一波热潮”。理由:洋务运动时期,中国主动向西方派遣留学生,规模虽不算大,但涉及军事、技术等领域,对近代化进程有重要推动作用,掀起了留学的热潮,为后续留学运动奠定基础。

(2)缘由:甲午战败,中国民族危机加深,日本通过明治维新走向富强,成为中国学习榜样;日本距离中国近,留学成本较低;日本政府采取吸引中国留学生的政策。

(3)新动向:留学苏俄。

原因:共产国际重视在远东培养领导干部;国内革命形势发展需要,进步青年希望学习苏俄革命经验。

作用:为中国革命培养了大批领导骨干,推动了中国革命的发展。

(4)原因:上海是近代中国的经济中心,商业繁荣,有充足资金支持留学;上海是重要的交通枢纽,交通便利,便于留学生出国;上海受西方文化影响大,开放程度高,信息流通快,利于接触留学相关信息。

(5)看待: 中国近代五波留学热潮是时代的产物,反映了不同时期中国社会的需求。洋务运动时期留学为学习西方技术,挽救民族危亡;甲午战后留日热潮是向日本学习富强之路;留美、留欧等热潮促进了中国在科技、文化等多方面发展;留法勤工俭学和留苏热潮为中国革命培养人才。留学热潮促进了西学东渐,传播了先进思想和知识,推动中国教育、科技、文化等方面近代化进程;留学生归国后在政治、经济、文化等领域发挥重要作用,成为推动社会变革的重要力量。但留学热 潮也存在一定局限性,如部分留学生回国后难以完全适应国内环境,且留学主要集中在沿海地区和部分富裕家庭。

【点评】本题考查了中国教育事业的发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

二.解答题(共1小题)

4.(2024 上海)传统中国在数千年的发展中积累了有关围家治理的丰富思想和基本经验,形成独特的治理模式。

材料一:起源于战国,推行秦汉至明清的古代官僚行政管理,其权力运作的基本过程,可以分为皇帝支配、中央官僚行政、地方官僚行政三个部分。与权力运作过程相关联的官僚自身管理机制和施政手段,又包括更政、整肃、公文流通和胥史幕僚四个方面。

——李治安等《中国古代官僚政治》

材料二:御史台,掌纠察官邪,肃式纲纪。大事则廷辨(朝堂集议),小事则奏弹(上奏、弹劾)。

——(元)脱脱《宋史》

材料三:夫道理之先在乎行教化……制礼以端其俗,立乐以和其心,此皆先哲王致治之大方也。

——(唐)杜佑《通典》

材料四:因时制治,设刑宪(法律)以为之防,欲使恶者知惧而善者获宁,传所谓(古人云)狱者(刑罚)万民之命,所以禁暴止邪,养育辞生者也。

——(明)刘惟谦等《进大明律表》

(1)材料一中的“古代官僚行政管理”产生的时代背景有 CD

A.井田制全面推广

B.宗法血缘关系不断巩固

C.贵族等级分封制逐渐解体

D.君主权力逐步加强

(2)①根据材料二,结合所学,概括宋代监察制度的特点。

②根据材料一、二,分析“纠察官邪”,对“古代官僚行政管理”的作用。

(3)根据材料三、四,分别概括法律与教化在传统国家治理中的作用。

(4)综合材料并结合所学,你如何看待传统中国的国家治理模式?

【分析】(1)本题考查中国古代的官僚政治,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

(2)本题考查中国古代的监察制度,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

(3)本题考查中国古代的法律与教化,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

(4)本题考查中国古代的官僚政治,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】(1)材料中的“古代官僚行政管理”指的是官僚政治,背景是血缘政治的瓦解,因而是井田制的破产和宗法血缘关系的不断削弱,故排除AB,选择CD。

(2)①根据材料总结御史台官员的职责,根据所学知识分析谏官的职责,指出二者的联系和区别即可。②结合材料一对官僚政治系统的分类和材料二对御史台官员职责的分析,结合所学知识,分析行政官员的相关职责即可,注意是分析对古代官僚行政管理的作用,起到制约、监督、纠错的具体作用,展开分析即可。

(3)根据材料内容,分别进行概括即可,教化则是为了为天下立下“道理”,达成“先王政治”,法律则是要“因时制治”,“禁暴止邪”,进行概括即可。

(4)根据材料内容,评价我国古代的官僚政治和教化、法律即可。需要注意的是,评价时需要结合所学内容,并从正反两方面进行评价,一方面评价该制度的积极方面,另一方面,评价该制度维护封建统治的本质,看到道德和教化背后的阶级性即可。

故答案为:

(1)CD。

(2)①御史台负责监察制度,纠察官员,并负责召集廷辩和上奏、弹劾;谏官负责规劝皇帝,匡补皇帝的过失,拥有封驳权力;二者都是宋代监察制度的组成部分,分别针对官员和皇帝,互不统属,各自相对独立,但又是监察制度的组成部分。②对行政官僚加以监督;对行政官僚增加纠错能力和纠错机制;对官僚制度加以制约,防止其危害皇权维护朝廷的政治平衡;限制皇帝支配的官僚权力,避免皇权对政治稳定的破坏;提高决策的科学性;维护政治默契和政治约定。

(3)教化:对天下实行教化;提高统治的合法性;维护社会稳定。法律:使作恶的人能够害怕刑法从而不犯罪;使善良的人由此获得安全;禁止统治者任意对百姓进行刑杀;养育百姓。

(4)传统中国的国家治理模式是君主专制的中央集权政治,其中核心是古代官僚政治,由行政、军事、监察三部分构成核心;辅之以道德教化和法律规范。传统中国国家治理模式是相对完整的封建政治制度,政治运转的中心能确保能规范权力运作方式,保持政治稳定和平衡,促进国家治理得良性化。辅之以的道德和教化能保证社会稳定,减少社会治理成本。为后世国家治理提供了参考和典范。但需要注意的是,传统中国的国家治理模式仍然是统治阶级压迫被统治阶级的一种模式,核心是对广大劳动人民的剥削和压迫,是统治阶级为维持封建统治的做法,其法律和教化带有鲜明的“愚民性”和阶级性,需要在当代政治现实中批判。

【点评】本题考查中国古代政治制度的演进,学生需掌握中国政治制度的演进历程、趋势。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

一.材料题(共3小题)

1.(2025 青浦区二模)2025年《哪吒2:魔童闹海》横空出世,作品展现了中国动画人的匠心与创新。以下让我们对这部国漫一探究竟。

探究一:本片主角哪吒全称那罗鸠婆,其形象在民间深入人心,明代两部小说对其故事的记载颇具意味。

《西游记》载:佛慧眼一看,知是哪吃之魂,即将碧藕为骨,荷叶为衣,念动起回生真言。哪吒遂得了性命……

《封神演义》载:哪吒跪诉前情,被父亲将泥身打碎,只得来见太乙真人,望祈怜救。真人将莲花勒下瓣儿,……

(1)结合上述两部作品的描述,可以得出的结论是 (双选)

A.哪吒形象在同一时期的文学作品中保持一致

B.哪吒重塑肉身的情节反映了佛教的文化观念

C.《封神演义》强调哪吒原为佛教的护法神灵

D.哪吒形象是外来宗教与本土宗教文化的融合

探究二:针对本片多处打斗场景,海内外众多观众直呼过瘾,并期待后续佳作问世。

申公豹用雷公鞭劈结界时爆出的火花效果酷炫。李靖劈开章鱼将军六把刀时,刀刃断裂轨迹遵循物理逻辑,画面充满力学美感。无量仙翁的树根囚笼,融合水墨与赛博朋克风格。

(2)海内外众多观众的表态,在一定程度上反映了 (双选)

A.新媒体技术助力影片观影效果

B.观众不认同传统动漫创作理念

C.影片迎合全球观众的审美偏好

D.国产动漫的创作空间愈发狭窄

探究三:针对本片人物塑造和经典台词,海内外众多观众津津乐道。

人物塑造:阐教最高领袖元始天尊长期闭关,致使无量仙翁独揽玉虚宫大权,其以“匡扶正道”为名,炼化妖兽为仙丹、镇压龙族。 经典台词:若前方无路,我便踏出一条路!若天理不容,我便逆转这乾坤!我命由我不由天……!我已经一让再让,……既然他们要我们的命,那我们就用这条命给他们拼了!

(3)影片借助人物塑造和经典台词,隐喻了人类社会发展过程中存在的哪些弊端?

探究四:针对本片多处细节融入,广大中国观众好评如潮。

看守哪吒的结界兽以三星堆金面铜人头像为原型。殷夫人的青铜剑再现战国圆首双箍风格。哪吒前往玉虚宫时,仙鹤飞舞的空灵画面致敬宋徽宗《瑞鹤图》。天元鼎背景音乐融入蒙古呼麦。片头曲采用贵州侗族大歌。

(4)结合影片对上述细节的处理,从历史的视角概括中国观众普遍给予好评的理由。

探究五:据DeepSeek预测,《哪吒2》的票房最终有望刷新动画电影纪录,并大概率跻身全球票房前五。面对一路狂飙的热度,也有部分网友表示应当理性对待片中剧情改编。

影片将申公豹塑造为正面角色进行“洗白”,却将阐教变身反派,将融合南极仙翁形象的无量仙翁塑造成邪恶形象,这与道教文化中的角色定位不符,有可能会误导儿童青少年评判善恶的价值观。哪吒的“暴走”被认为借鉴了日本动漫常见的情绪化表达。

(5)综合上述材料,联系所学,从历史的角度谈谈你对国漫走向全球热潮的认识。

2.(2022 杨浦区二模)达 伽马的航行及认识

某学习小组同学在研究新航路开辟这一事件时,对葡萄牙航海家迪亚士和达 伽马的航行路线图容易搞混。所以,他们首先找到了统编教材练习册的地图(如图)。

(1)他们发现的迪亚士的船队只到达了(1) ,而达 伽马的船队最终到达了(2) 。(填空)

研究地图后,他们有一个疑惑,为什么迪亚士和达 伽马的船队的航行路线不是重合,而是有相当大的区别?为此,他们先找到了教材,教材只叙述了两支船队到达的地点,并没有讲述路线差别的原因。于是他们继续寻找相关书籍,终于在麦克尼尔著《世界史》第十八章“地理大发现及其世界影响”中找到了答案:(如下)

材料一“导航仍然是不精确的,因为直到航行计时器发明(1760年),精确确定地球经度(东——西)的方法还未知。纬度(南——北)的方法可以通过找到正午太阳与地平线之间的角度测量出来。1497年达 伽马在不见陆地的情况下航行了97天,但是仍然准确航行。他知道他的目的地(非洲西南端)的纬度,因为迪亚士在探险行情中已经测量并记录了这一地点的纬度。通过向大西洋深处航行,那里没有来自鱼群的危险,但多风且风力更强大,达 伽马安全到达他意向中的着陆点的纬度,比他沿海岸航行快捷得多。然后,他调转船头向东,直到预想的海岸出现于视线之中。”

——麦克尼尔著《世界史》

(2)《世界史》章节标题“地理大发现及其世界影响”的表述体现历史视角是( )(单选)

A.唯物史观

B.革命视角

C.社会史视角

D.欧洲中心论

(3)麦克尼尔如何解释达 伽马的船队没有完全遵循迪亚士船队的路线?

研究小组同学对上文中“达 伽马在不见陆地的情况下航行了97天”这一航海事迹表示钦佩,进而对开辟新航路的航海家和船员都表达了敬意。他们也找到了后世赞扬达 伽马的材料:(如下)

材料二 葡萄牙文学中的“全国史诗”,就有相当一部分在描写达 伽马的远航。

——李海阳:《我眼中的航海精神一致敬达 伽马》

(注:如1571年发表的史诗《卢济塔尼亚人之歌》,其内容尤其集中在达 伽马的海上探险,在史诗中达 伽马代表了葡萄牙民族。)

但是,研究小组同学在《企鹅全球史》(2012年第六版)中找到了关于一则关于西方人在印度洋活动的描述文字:(如下)

材料三 首批抵达印度海岸的探险家很快开始袭击亚洲商船,折磨并屠杀其船员和乘客,掠夺货物,将毁坏的商船付之一炬。……葡萄牙人蓄意侵扰阿拉伯人的基地,破坏他们在东非创建的商贸网,使沿红海和中东到东地中海威尼斯商人手中的香料成本大增。

(4)结合所学,归纳以上材料二和三对达 伽马等人航海活动的观点,并说明理由?

3.(2025 上海二模)近代以来,留学运动在全世界范围内展开。论规模之宏大、人数之众多、地域之广泛、影响之深远,应当说以中国为最。一波又一波的留学热潮时起时伏,但总体上呼啸向前。这是中华民族觉醒的表现,也是中国走向世界的步伐。以目的地而论,可分美国、日本、苏俄与西欧。以路径而论,可分政府主导与民间主导两大类:政府主导包括官派公费、庚款留学等,民间主导包括私人自费、企业或富人资助、党派组织、勤工俭学等。

材料一【注:为避免重复,每一波的留学人数等具体情况可参照材料三】

近代中国的第一波留学热潮,出现在洋务运动时期。

近代中国的第二波留学热潮,始于甲午战争失败后,到辛亥革命前。

近代中国的第三波留学热潮,持续时间较长。鉴于大批中国学生留日,美国感到必须与之争夺中国留学资源,以扩大美国对中国的影响。1908年,美国国会通过议案,决定将1000多万美元的庚子赔款还给中国,作为中国向美国派遣留学生的经费。

近代中国的第四波留学热潮,是留法勤工俭学。这一创举,使留学人选从沿海扩展到内地、从富庶家庭扩展到贫寒子弟,也加深了内地进步青年与上海这座沿海大都市的联系。

近代中国的第五波留学热潮,是留学苏俄。共产国际高度重视在远东各国培养领导干部。

材料二:一部中国近代留学史,大半部与上海有关。无论是留学欧洲,还是美国、日本、苏俄,近代中国的留学生大多从上海出发。无论是出国学习自然科学、人文社会科学,还是工程技术、管理科学,归国后很多也留在上海发展。

——以上均选自《解放日报》2024.12.3第12版熊月之《近代中国五波留学热潮》一文

材料三:中国近代留学生情况统计简表

阶段 留学方向和群体 人数 留学生代表

鸦片战争到甲午战争:拓荒阶段 留美幼童学生群 1872年起4批共120人 唐绍仪、詹天佑等

福州船政学堂留欧学生群 1877年起4次共80余人 严复、马建忠等

甲午战争到民初:觉醒、救亡、革命阶段 涌向日本的留学群 推算在22000人以上 宋教仁、蒋介石、鲁迅、陈独秀等

留学欧美学生群 到辛亥革命前至少在600人左右 孙中山、蔡元培等

民初到20世纪20年代末:自由发展阶段 留美学生群 推算人数达5362人 闻一多、梁思成等

赴法勤工俭学学生群 共计有1700名以上 周恩来、邓小平等

留苏的政治家群 总计在1600人左右 刘少奇、邓小平等

留日学生群 当在20000人以上 郭沫若、李大钊等

留欧学生群 当在5000人以上 李四光、朱德等

——选自周棉著《近代中国留学生群体的形成、发展、影响之分析与今后趋势之展望》

(1)两位作者对于留学开始阶段有着不同的称谓:“第一波热潮”与“拓荒阶段”,你更认同哪一种称谓?结合材料和所学,请说明理由。

(2)从材料一、三可见第二阶段涌向日本的留学人数最多,请你结合所学说明缘由。

(3)根据材料一和材料三,指出民国初年留学方向有什么新的动向?出现这种新动向的原因以及对中国历史发展的主要作用是什么?

(4)根据材料二并结合所学,为什么近代留学生大多是从上海出发的?

(5)综合以上材料与所学,你如何看待中国近代五波留学热潮?

二.解答题(共1小题)

4.(2024 上海)传统中国在数千年的发展中积累了有关围家治理的丰富思想和基本经验,形成独特的治理模式。

材料一:起源于战国,推行秦汉至明清的古代官僚行政管理,其权力运作的基本过程,可以分为皇帝支配、中央官僚行政、地方官僚行政三个部分。与权力运作过程相关联的官僚自身管理机制和施政手段,又包括更政、整肃、公文流通和胥史幕僚四个方面。

——李治安等《中国古代官僚政治》

材料二:御史台,掌纠察官邪,肃式纲纪。大事则廷辨(朝堂集议),小事则奏弹(上奏、弹劾)。

——(元)脱脱《宋史》

材料三:夫道理之先在乎行教化……制礼以端其俗,立乐以和其心,此皆先哲王致治之大方也。

——(唐)杜佑《通典》

材料四:因时制治,设刑宪(法律)以为之防,欲使恶者知惧而善者获宁,传所谓(古人云)狱者(刑罚)万民之命,所以禁暴止邪,养育辞生者也。

——(明)刘惟谦等《进大明律表》

(1)材料一中的“古代官僚行政管理”产生的时代背景有

A.井田制全面推广

B.宗法血缘关系不断巩固

C.贵族等级分封制逐渐解体

D.君主权力逐步加强

(2)①根据材料二,结合所学,概括宋代监察制度的特点。

②根据材料一、二,分析“纠察官邪”,对“古代官僚行政管理”的作用。

(3)根据材料三、四,分别概括法律与教化在传统国家治理中的作用。

(4)综合材料并结合所学,你如何看待传统中国的国家治理模式?

2025届上海市高考历史模拟预测押题卷

参考答案与试题解析

一.材料题(共3小题)

1.(2025 青浦区二模)2025年《哪吒2:魔童闹海》横空出世,作品展现了中国动画人的匠心与创新。以下让我们对这部国漫一探究竟。

探究一:本片主角哪吒全称那罗鸠婆,其形象在民间深入人心,明代两部小说对其故事的记载颇具意味。

《西游记》载:佛慧眼一看,知是哪吃之魂,即将碧藕为骨,荷叶为衣,念动起回生真言。哪吒遂得了性命……

《封神演义》载:哪吒跪诉前情,被父亲将泥身打碎,只得来见太乙真人,望祈怜救。真人将莲花勒下瓣儿,……

(1)结合上述两部作品的描述,可以得出的结论是 BD (双选)

A.哪吒形象在同一时期的文学作品中保持一致

B.哪吒重塑肉身的情节反映了佛教的文化观念

C.《封神演义》强调哪吒原为佛教的护法神灵

D.哪吒形象是外来宗教与本土宗教文化的融合

探究二:针对本片多处打斗场景,海内外众多观众直呼过瘾,并期待后续佳作问世。

申公豹用雷公鞭劈结界时爆出的火花效果酷炫。李靖劈开章鱼将军六把刀时,刀刃断裂轨迹遵循物理逻辑,画面充满力学美感。无量仙翁的树根囚笼,融合水墨与赛博朋克风格。

(2)海内外众多观众的表态,在一定程度上反映了 AC (双选)

A.新媒体技术助力影片观影效果

B.观众不认同传统动漫创作理念

C.影片迎合全球观众的审美偏好

D.国产动漫的创作空间愈发狭窄

探究三:针对本片人物塑造和经典台词,海内外众多观众津津乐道。

人物塑造:阐教最高领袖元始天尊长期闭关,致使无量仙翁独揽玉虚宫大权,其以“匡扶正道”为名,炼化妖兽为仙丹、镇压龙族。 经典台词:若前方无路,我便踏出一条路!若天理不容,我便逆转这乾坤!我命由我不由天……!我已经一让再让,……既然他们要我们的命,那我们就用这条命给他们拼了!

(3)影片借助人物塑造和经典台词,隐喻了人类社会发展过程中存在的哪些弊端?

探究四:针对本片多处细节融入,广大中国观众好评如潮。

看守哪吒的结界兽以三星堆金面铜人头像为原型。殷夫人的青铜剑再现战国圆首双箍风格。哪吒前往玉虚宫时,仙鹤飞舞的空灵画面致敬宋徽宗《瑞鹤图》。天元鼎背景音乐融入蒙古呼麦。片头曲采用贵州侗族大歌。

(4)结合影片对上述细节的处理,从历史的视角概括中国观众普遍给予好评的理由。

探究五:据DeepSeek预测,《哪吒2》的票房最终有望刷新动画电影纪录,并大概率跻身全球票房前五。面对一路狂飙的热度,也有部分网友表示应当理性对待片中剧情改编。

影片将申公豹塑造为正面角色进行“洗白”,却将阐教变身反派,将融合南极仙翁形象的无量仙翁塑造成邪恶形象,这与道教文化中的角色定位不符,有可能会误导儿童青少年评判善恶的价值观。哪吒的“暴走”被认为借鉴了日本动漫常见的情绪化表达。

(5)综合上述材料,联系所学,从历史的角度谈谈你对国漫走向全球热潮的认识。

【分析】本题考查了中国古代史综合,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】(1)本题是多项选择题。时空是当代中国。根据材料结合所学可知,佛教对生死轮回的看法深刻而独特,强调生命的流动性和因果报应,哪吒重塑肉身、起死回生的情节符合了佛教的因果主张,B项正确;根据材料,哪吒在《西游记》中是佛教人物,在《封神演义》中是道教人物,体现了外来佛教和本土道教的交流融合,D项正确;根据材料,《西游记》中,哪吒被佛教救活,《封神演义》中被道教人物太乙真人救活,“保持一致”说法错误,排除A项;根据材料“佛慧眼一看,知是哪吒之魂”可知,《西游记》记载佛救了哪吒,体现了哪吒原为佛教的护法神灵,《封神演义》体现的是道教形象,排除C项。故选BD项。

(2)新媒体技术是依托新的技术支撑体系出现的媒体形态,影片中涉及多种特效技巧,体现出科技与电影文化的结合,A项正确;根据材料“海内外众多观众直呼过瘾,并期待后续佳作问世”可知,海内外观众对影片具有高度评价,“不认同”说法错误,排除B项;根据材料“……爆出的火花效果酷炫……遵循物理逻辑,画面充满力学美感……融合水墨与赛博朋克风格”可知,哪吒电影打斗情节采用了多种风格,迎合了不同群体观众的喜好,C项正确;结合当代影视行业的发展状况和博大精深的中国文化可知,未来国产电影的创作空间较为广阔,排除D项。故选AC项。

(3)弊端:据材料“阐教最高领袖元始天尊长期闭关,致使无量仙翁独揽玉虚宫大权”可知,权力缺乏监督导致滥用;据材料“其以‘匡扶正道’为名”可知,社会道德沦丧;据材料“炼化妖兽为仙丹、镇压龙族”“若前方无路,我便踏出一条路!若天理不容,我便逆转这乾坤!”可知,阶层固化导致普通民众难以改变命运(或社会阶层流动受阻);据材料“若前方无路,我便踏出一条路!若天理不容,我便逆转这乾坤!我命由我不由天……!我已经一让再让,……既然他们要我们的命,那我们就用这条命给他们拼了!”结合世界当今局势可知,在世界格局中处于弱势地位的国家或群体,面对不合理的国际秩序(如经济不平等、政治霸权、文化霸权等),选择通过反抗和抗争来争取自身权利和发展空间等。

(4)理由:据材料“……三星堆金面铜人头像为原型……再现战国圆首双箍风格。……致敬宋徽宗《瑞鹤图》……融入蒙古呼麦……采用贵州侗族大歌”可知,细节融入了中国文化遗产的元素,增强了文化认同感和自豪感;其他答案可从视觉观感、整体结构、互动性等角度作答,分析影片和观众的内在联系,如细节融入既丰富了影片的视觉效果,又增加了观影的趣味性和互动性;细节与影片的整体风格相得益彰,体现了制作者的匠心与创新。

(4)认识:据材料二“申公豹用雷公鞭劈结界时爆出的火花效果酷炫。李靖劈开章鱼将军六把刀时,刀刃断裂轨迹遵循物理逻辑,画面充满力学美感。无量仙翁的树根囚笼,融合水墨与赛博朋克风格”可知,新媒体技术助力打造影片特效、视觉奇观,提升画面观感,推动国漫掀起全球热潮,刷新票房新记录;据材料三“人物塑造……致使无量仙翁独揽玉虚宫大权……经典台词:……我命由我不由天……既然他们要我们的命,那我们就用这条命给他们拼了!”可知,影片借助人物塑造、台词表述、细节融入等,揭示人类社会在伦理道德、权力结构、政治样态、国际格局、手工技艺、宗教融合、文化传承等层面具备的优势与暴露的不足;据材料四“……三星堆金面铜人头像为原型……再现战国圆首双箍风格。……致敬宋徽宗《瑞鹤图》……融入蒙古呼麦……采用贵州侗族大歌”可知,创作者别具匠心地将中华优秀传统文化的元素融入影片,使其成为全球观众了解中国文化的重要载体;又如创作者以技术赋能不仅提升了影片的制作水准,也为中国文化符号在全球传播提供了重要保障,有助于进一步增强中国文化的国际影响力和国人的文化自信;据材料五“影片将申公豹塑造为正面角色进行“洗白”,却将阐教变身反派,将融合南极仙翁形象的无量仙翁塑造成邪恶形象,这与道教文化中的角色定位不符,有可能会误导儿童青少年评判善恶的价值观。哪吒的“暴走”被认为借鉴了日本动漫常见的情绪化表达”可知,影片虽赢得了全球电影消费市场的巨大成功,但仍应关注角色塑造与传统文化的背离、剧情改编与传统价值观的冲突、现代创新与观众认同的平衡、外来元素借鉴与本土文化削弱等问题。既要保留传统文化的精髓,也要善用现代科技创新求变。让世界回响中国文化的独特旋律,展现中华优秀传统文化在全球舞台的无限生机与活力。

故答案为:

(1)BD。

(2)AC。

(3)权力缺乏监督导致滥用;社会道德沦丧;阶层固化导致普通民众难以改变命运(或社会阶层流动受阻);在世界格局中处于弱势地位的国家或群体,面对不合理的国际秩序(如经济不平等、政治霸权、文化霸权等),选择通过反抗和抗争来争取自身权利和发展空间等。

(4)细节融入了中国文化遗产的元素,增强了文化认同感和自豪感;细节融入既丰富了影片的视觉效果,又增加了观影的趣味性和互动性;细节与影片的整体风格相得益彰,体现了制作者的匠心与创新。(任意两点)

(5)本小题蕴含的思维品质大体可分为四层。

层级一:从现代信息技术赋能影视制作的角度建立认识。如新媒体技术助力打造影片特效、视觉奇观,提升画面观感,推动国漫掀起全球热潮,刷新票房新记录。

层级二:从以影入史的角度建立认识。如影片借助人物塑造、台词表述、细节融入等,揭示人类社会在伦理道德、权力结构、政治样态、国际格局、手工技艺、宗教融合、文化传承等层面具备的优势与暴露的不足。

层级三:从影片创作者意图的角度建立认识。如创作者别具匠心地将中华优秀传统文化的元素融入影片,使其成为全球观众了解中国文化的重要载体;又如创作者以技术赋能不仅提升了影片的制作水准,也为中国文化符号在全球传播提供了重要保障,有助于进一步增强中国文化的国际影响力和国人的文化自信。

层级四:从理性反思的角度建立认识。如影片虽赢得了全球电影消费市场的巨大成功,但仍应关注角色塑造与传统文化的背离、剧情改编与传统价值观的冲突、现代创新与观众认同的平衡、外来元素借鉴与本土文化削弱等问题。既要保留传统文化的精髓,也要善用现代科技创新求变。让世界回响中国文化的独特旋律,展现中华优秀传统文化在全球舞台的无限生机与活力。

【点评】本题考查了中国古代史综合,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

2.(2022 杨浦区二模)达 伽马的航行及认识

某学习小组同学在研究新航路开辟这一事件时,对葡萄牙航海家迪亚士和达 伽马的航行路线图容易搞混。所以,他们首先找到了统编教材练习册的地图(如图)。

(1)他们发现的迪亚士的船队只到达了(1) 非洲最南端好望角 ,而达 伽马的船队最终到达了(2) 印度西海岸(卡里库特) 。(填空)

研究地图后,他们有一个疑惑,为什么迪亚士和达 伽马的船队的航行路线不是重合,而是有相当大的区别?为此,他们先找到了教材,教材只叙述了两支船队到达的地点,并没有讲述路线差别的原因。于是他们继续寻找相关书籍,终于在麦克尼尔著《世界史》第十八章“地理大发现及其世界影响”中找到了答案:(如下)

材料一“导航仍然是不精确的,因为直到航行计时器发明(1760年),精确确定地球经度(东——西)的方法还未知。纬度(南——北)的方法可以通过找到正午太阳与地平线之间的角度测量出来。1497年达 伽马在不见陆地的情况下航行了97天,但是仍然准确航行。他知道他的目的地(非洲西南端)的纬度,因为迪亚士在探险行情中已经测量并记录了这一地点的纬度。通过向大西洋深处航行,那里没有来自鱼群的危险,但多风且风力更强大,达 伽马安全到达他意向中的着陆点的纬度,比他沿海岸航行快捷得多。然后,他调转船头向东,直到预想的海岸出现于视线之中。”

——麦克尼尔著《世界史》

(2)《世界史》章节标题“地理大发现及其世界影响”的表述体现历史视角是( D )(单选)

A.唯物史观

B.革命视角

C.社会史视角

D.欧洲中心论

(3)麦克尼尔如何解释达 伽马的船队没有完全遵循迪亚士船队的路线?

研究小组同学对上文中“达 伽马在不见陆地的情况下航行了97天”这一航海事迹表示钦佩,进而对开辟新航路的航海家和船员都表达了敬意。他们也找到了后世赞扬达 伽马的材料:(如下)

材料二 葡萄牙文学中的“全国史诗”,就有相当一部分在描写达 伽马的远航。

——李海阳:《我眼中的航海精神一致敬达 伽马》

(注:如1571年发表的史诗《卢济塔尼亚人之歌》,其内容尤其集中在达 伽马的海上探险,在史诗中达 伽马代表了葡萄牙民族。)

但是,研究小组同学在《企鹅全球史》(2012年第六版)中找到了关于一则关于西方人在印度洋活动的描述文字:(如下)

材料三 首批抵达印度海岸的探险家很快开始袭击亚洲商船,折磨并屠杀其船员和乘客,掠夺货物,将毁坏的商船付之一炬。……葡萄牙人蓄意侵扰阿拉伯人的基地,破坏他们在东非创建的商贸网,使沿红海和中东到东地中海威尼斯商人手中的香料成本大增。

(4)结合所学,归纳以上材料二和三对达 伽马等人航海活动的观点,并说明理由?

【分析】本题主要考查的是新航路的开辟。第一问,解答本题需要掌握新航路开辟的主要线路;第二问,解答本题需要掌握从不同史观看待新航路开辟的影响;第三问,解答本题需要掌握新航路开辟的相关知识;第四问,解答本题需要掌握达 伽马等人航海活动。

【解答】(1)①根据所学知识可知,迪亚士的船队到达非洲最南端好望角;②根据所学知识可知,达 伽马船队到达了印度西海岸(卡里库特)。

(2)根据材料对于“地理大发现及其世界影响”可知,其遵循了欧洲中心论,D项正确。

(3)原因:根据材料“导航仍然是不精确的,因为直到航行计时器发明(1760年),精确确定地球经度(东—西)的方法还未知”可知,导航不精确,只知目的地(非洲西南端)的纬度,不知经度。

(4)根据材料“葡萄牙文学中的‘全国史诗’,就有相当一部分在描写达 伽马的远航。”可知,材料二观点赞扬达 伽马的远航,因为他开拓了从欧洲绕好望角到印度航海路线,有利于葡萄牙的海外贸易和殖民掠夺。根据材料“首批抵达印度海岸的探险家很快开始袭击亚洲商船,折磨并屠杀其船员和乘客,掠夺货物,将毁坏的商船付之一炬”“破坏他们在东非创建的商贸网,使沿红海和中东到东地中海威尼斯商人手中的香料成本大增。”可知,材料三观点否定达 伽马的远航,因为达 伽马等人航海活动给东方带来沉重的灾难,破坏了阿拉伯人和威尼斯商人的正常贸易。

故答案为:

(1)非洲最南端好望角;印度西海岸(卡里库特)。

(2)D。

(3)导航不精确,只知目的地(非洲西南端)的纬度,不知经度。

(4)材料二观点赞扬达 伽马的远航,因为他开拓了从欧洲绕好望角到印度航海路线,有利于葡萄牙的海外贸易和殖民掠夺。材料三观点否定达 伽马的远航,因为达 伽马等人航海活动给东方带来沉重的灾难,破坏了阿拉伯人和威尼斯商人的正常贸易。

【点评】本题主要考查的是新航路的开辟,考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和时空观念、史料实证、历史解释等素养。

3.(2025 上海二模)近代以来,留学运动在全世界范围内展开。论规模之宏大、人数之众多、地域之广泛、影响之深远,应当说以中国为最。一波又一波的留学热潮时起时伏,但总体上呼啸向前。这是中华民族觉醒的表现,也是中国走向世界的步伐。以目的地而论,可分美国、日本、苏俄与西欧。以路径而论,可分政府主导与民间主导两大类:政府主导包括官派公费、庚款留学等,民间主导包括私人自费、企业或富人资助、党派组织、勤工俭学等。

材料一【注:为避免重复,每一波的留学人数等具体情况可参照材料三】

近代中国的第一波留学热潮,出现在洋务运动时期。

近代中国的第二波留学热潮,始于甲午战争失败后,到辛亥革命前。

近代中国的第三波留学热潮,持续时间较长。鉴于大批中国学生留日,美国感到必须与之争夺中国留学资源,以扩大美国对中国的影响。1908年,美国国会通过议案,决定将1000多万美元的庚子赔款还给中国,作为中国向美国派遣留学生的经费。

近代中国的第四波留学热潮,是留法勤工俭学。这一创举,使留学人选从沿海扩展到内地、从富庶家庭扩展到贫寒子弟,也加深了内地进步青年与上海这座沿海大都市的联系。

近代中国的第五波留学热潮,是留学苏俄。共产国际高度重视在远东各国培养领导干部。

材料二:一部中国近代留学史,大半部与上海有关。无论是留学欧洲,还是美国、日本、苏俄,近代中国的留学生大多从上海出发。无论是出国学习自然科学、人文社会科学,还是工程技术、管理科学,归国后很多也留在上海发展。

——以上均选自《解放日报》2024.12.3第12版熊月之《近代中国五波留学热潮》一文

材料三:中国近代留学生情况统计简表

阶段 留学方向和群体 人数 留学生代表

鸦片战争到甲午战争:拓荒阶段 留美幼童学生群 1872年起4批共120人 唐绍仪、詹天佑等

福州船政学堂留欧学生群 1877年起4次共80余人 严复、马建忠等

甲午战争到民初:觉醒、救亡、革命阶段 涌向日本的留学群 推算在22000人以上 宋教仁、蒋介石、鲁迅、陈独秀等

留学欧美学生群 到辛亥革命前至少在600人左右 孙中山、蔡元培等

民初到20世纪20年代末:自由发展阶段 留美学生群 推算人数达5362人 闻一多、梁思成等

赴法勤工俭学学生群 共计有1700名以上 周恩来、邓小平等

留苏的政治家群 总计在1600人左右 刘少奇、邓小平等

留日学生群 当在20000人以上 郭沫若、李大钊等

留欧学生群 当在5000人以上 李四光、朱德等

——选自周棉著《近代中国留学生群体的形成、发展、影响之分析与今后趋势之展望》

(1)两位作者对于留学开始阶段有着不同的称谓:“第一波热潮”与“拓荒阶段”,你更认同哪一种称谓?结合材料和所学,请说明理由。

(2)从材料一、三可见第二阶段涌向日本的留学人数最多,请你结合所学说明缘由。

(3)根据材料一和材料三,指出民国初年留学方向有什么新的动向?出现这种新动向的原因以及对中国历史发展的主要作用是什么?

(4)根据材料二并结合所学,为什么近代留学生大多是从上海出发的?

(5)综合以上材料与所学,你如何看待中国近代五波留学热潮?

【分析】本题考查了中国教育事业的发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】(1)本题是背景题、特点题。时空是近代中国。看法:根据题意要求,如认同“拓荒阶段”。理由:根据材料“鸦片战争到甲午战争:拓荒阶段”“留美幼童学生群”“福州船政学堂留欧学生群”“1872年起4批共120人”“1877年起4次共80余人”和所学可知,鸦片战争到甲午战争期间,中国留学处于起步探索阶段,留美幼童和福州船政学堂留欧学生开启了中国近代官派留学先河,在教育理念、知识学习等方面都具有开创性意义。如认同“第一波热潮”。理由:根据材料“近代中国的第一波留学热潮,出现在洋务运动时期”“1872年起4批共120人”“1877年起4次共80余人”和所学可知,洋务运动时期,中国主动向西方派遣留学生,规模虽不算大,但涉及军事、技术等领域,对近代化进程有重要推动作用,掀起了留学的热潮,为后续留学运动奠定基础。

(2)本题是背景题。时空是近代中国。缘由:根据材料“近代中国的第二波留学热潮,始于甲午战争失败后,到辛亥革命前”和所学可知,甲午战败,中国民族危机加深,日本通过明治维新走向富强,成为中国学习榜样;根据所学知识可知,日本距离中国近,留学成本较低;日本政府采取吸引中国留学生的政策。

(3)本题是特点题、影响题。时空是近代中国。新动向:根据材料“近代中国的第五波留学热潮,是留学苏俄”“留苏的政治家群”“总计在1600人左右”可知,留学苏俄。原因:根据材料“共产国际高度重视在远东各国培养领导干部”可知,共产国际重视在远东培养领导干部;根据所学知识可知,国内革命形势发展需要,进步青年希望学习苏俄革命经验。作用:根据材料“共产国际高度重视在远东各国培养领导干部”“刘少奇、邓小平等”可知,为中国革命培养了大批领导骨干,推动了中国革命的发展。

(4)本题是背景题。时空是近代中国。原因:根据材料“无论是留学欧洲,还是美国、日本、苏俄,近代中国的留学生大多从上海出发。无论是出国学习自然科学、人文社会科学,还是工程技术、管理科学,归国后很多也留在上海发展”并结合所学,可从经济、地理和西方文化影响等方面分析,如上海是近代中国的经济中心,商业繁荣,有充足资金支持留学;上海是重要的交通枢纽,交通便利,便于留学生出国;上海受西方文化影响大,开放程度高,信息流通快,利于接触留学相关信息。

(5)本题是认识题。时空是近代中国。根据材料“近代中国的第一波留学热潮,出现在洋务运动时期”“留美幼童学生群”“福州船政学堂留欧学生群”可知,洋务运动时期留学为学习西方技术,挽救民族危亡;根据材料“近代中国的第二波留学热潮,始于甲午战争失败后,到辛亥革命前”“甲午战争到民初:觉醒、救亡、革命阶段”可知,甲午战后留日热潮是向日本学习富强之路;根据材料“留美学生群”“闻一多、梁思成等”“留欧学生群”“李四光、朱德等”可知,留美、留欧等热潮促进了中国在科技、文化等多方面发展;根据材料“赴法勤工俭学学生群”“周恩来、邓小平等”“留苏的政治家群”“刘少奇、邓小平等”可知,留法勤工俭学和留苏热潮为中国革命培养人才。根据所学知识可知,中国近代五波留学热潮是时代的产物,反映了不同时期中国社会的需求。留学热潮促进了西学东渐,传播了先进思想和知识,推动中国教育、科技、文化等方面近代化进程;留学生归国后在政治、经济、文化等领域发挥重要作用,成为推动社会变革的重要力量。根据材料“无论是留学欧洲,还是美国、日本、苏俄,近代中国的留学生大多从上海出发。无论是出国学习自然科学、人文社会科学,还是工程技术、管理科学,归国后很多也留在上海发展”可知,但留学热潮也存在一定局限性,如部分留学生回国后难以完全适应国内环境,且留学主要集中在沿海地区和部分富裕家庭。

故答案为:

(1)认同“拓荒阶段”。理由:鸦片战争到甲午战争期间,中国留学处于起步探索阶段,留美幼童和福州船政学堂留欧学生开启了中国近代官派留学先河,在教育理念、知识学习等方面都具有开创性意义。

认同“第一波热潮”。理由:洋务运动时期,中国主动向西方派遣留学生,规模虽不算大,但涉及军事、技术等领域,对近代化进程有重要推动作用,掀起了留学的热潮,为后续留学运动奠定基础。

(2)缘由:甲午战败,中国民族危机加深,日本通过明治维新走向富强,成为中国学习榜样;日本距离中国近,留学成本较低;日本政府采取吸引中国留学生的政策。

(3)新动向:留学苏俄。

原因:共产国际重视在远东培养领导干部;国内革命形势发展需要,进步青年希望学习苏俄革命经验。

作用:为中国革命培养了大批领导骨干,推动了中国革命的发展。

(4)原因:上海是近代中国的经济中心,商业繁荣,有充足资金支持留学;上海是重要的交通枢纽,交通便利,便于留学生出国;上海受西方文化影响大,开放程度高,信息流通快,利于接触留学相关信息。

(5)看待: 中国近代五波留学热潮是时代的产物,反映了不同时期中国社会的需求。洋务运动时期留学为学习西方技术,挽救民族危亡;甲午战后留日热潮是向日本学习富强之路;留美、留欧等热潮促进了中国在科技、文化等多方面发展;留法勤工俭学和留苏热潮为中国革命培养人才。留学热潮促进了西学东渐,传播了先进思想和知识,推动中国教育、科技、文化等方面近代化进程;留学生归国后在政治、经济、文化等领域发挥重要作用,成为推动社会变革的重要力量。但留学热 潮也存在一定局限性,如部分留学生回国后难以完全适应国内环境,且留学主要集中在沿海地区和部分富裕家庭。

【点评】本题考查了中国教育事业的发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

二.解答题(共1小题)

4.(2024 上海)传统中国在数千年的发展中积累了有关围家治理的丰富思想和基本经验,形成独特的治理模式。

材料一:起源于战国,推行秦汉至明清的古代官僚行政管理,其权力运作的基本过程,可以分为皇帝支配、中央官僚行政、地方官僚行政三个部分。与权力运作过程相关联的官僚自身管理机制和施政手段,又包括更政、整肃、公文流通和胥史幕僚四个方面。

——李治安等《中国古代官僚政治》

材料二:御史台,掌纠察官邪,肃式纲纪。大事则廷辨(朝堂集议),小事则奏弹(上奏、弹劾)。

——(元)脱脱《宋史》

材料三:夫道理之先在乎行教化……制礼以端其俗,立乐以和其心,此皆先哲王致治之大方也。

——(唐)杜佑《通典》

材料四:因时制治,设刑宪(法律)以为之防,欲使恶者知惧而善者获宁,传所谓(古人云)狱者(刑罚)万民之命,所以禁暴止邪,养育辞生者也。

——(明)刘惟谦等《进大明律表》

(1)材料一中的“古代官僚行政管理”产生的时代背景有 CD

A.井田制全面推广

B.宗法血缘关系不断巩固

C.贵族等级分封制逐渐解体

D.君主权力逐步加强

(2)①根据材料二,结合所学,概括宋代监察制度的特点。

②根据材料一、二,分析“纠察官邪”,对“古代官僚行政管理”的作用。

(3)根据材料三、四,分别概括法律与教化在传统国家治理中的作用。

(4)综合材料并结合所学,你如何看待传统中国的国家治理模式?

【分析】(1)本题考查中国古代的官僚政治,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

(2)本题考查中国古代的监察制度,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

(3)本题考查中国古代的法律与教化,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

(4)本题考查中国古代的官僚政治,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】(1)材料中的“古代官僚行政管理”指的是官僚政治,背景是血缘政治的瓦解,因而是井田制的破产和宗法血缘关系的不断削弱,故排除AB,选择CD。

(2)①根据材料总结御史台官员的职责,根据所学知识分析谏官的职责,指出二者的联系和区别即可。②结合材料一对官僚政治系统的分类和材料二对御史台官员职责的分析,结合所学知识,分析行政官员的相关职责即可,注意是分析对古代官僚行政管理的作用,起到制约、监督、纠错的具体作用,展开分析即可。

(3)根据材料内容,分别进行概括即可,教化则是为了为天下立下“道理”,达成“先王政治”,法律则是要“因时制治”,“禁暴止邪”,进行概括即可。

(4)根据材料内容,评价我国古代的官僚政治和教化、法律即可。需要注意的是,评价时需要结合所学内容,并从正反两方面进行评价,一方面评价该制度的积极方面,另一方面,评价该制度维护封建统治的本质,看到道德和教化背后的阶级性即可。

故答案为:

(1)CD。

(2)①御史台负责监察制度,纠察官员,并负责召集廷辩和上奏、弹劾;谏官负责规劝皇帝,匡补皇帝的过失,拥有封驳权力;二者都是宋代监察制度的组成部分,分别针对官员和皇帝,互不统属,各自相对独立,但又是监察制度的组成部分。②对行政官僚加以监督;对行政官僚增加纠错能力和纠错机制;对官僚制度加以制约,防止其危害皇权维护朝廷的政治平衡;限制皇帝支配的官僚权力,避免皇权对政治稳定的破坏;提高决策的科学性;维护政治默契和政治约定。

(3)教化:对天下实行教化;提高统治的合法性;维护社会稳定。法律:使作恶的人能够害怕刑法从而不犯罪;使善良的人由此获得安全;禁止统治者任意对百姓进行刑杀;养育百姓。

(4)传统中国的国家治理模式是君主专制的中央集权政治,其中核心是古代官僚政治,由行政、军事、监察三部分构成核心;辅之以道德教化和法律规范。传统中国国家治理模式是相对完整的封建政治制度,政治运转的中心能确保能规范权力运作方式,保持政治稳定和平衡,促进国家治理得良性化。辅之以的道德和教化能保证社会稳定,减少社会治理成本。为后世国家治理提供了参考和典范。但需要注意的是,传统中国的国家治理模式仍然是统治阶级压迫被统治阶级的一种模式,核心是对广大劳动人民的剥削和压迫,是统治阶级为维持封建统治的做法,其法律和教化带有鲜明的“愚民性”和阶级性,需要在当代政治现实中批判。

【点评】本题考查中国古代政治制度的演进,学生需掌握中国政治制度的演进历程、趋势。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录