3 《鸿门宴 》课件(共28张PPT)统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 3 《鸿门宴 》课件(共28张PPT)统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

前209年

陈胜吴广起义

各地揭竿而起,包括刘邦项羽

楚怀王立下盟约,规定先入关中者为王

前207年

刘邦入咸阳,子婴降,秦亡;

约法三章

前206年

项羽杀子婴,烧阿房

鸿门宴;

项羽自称西楚霸王,分封十八诸侯,刘邦为汉王;

韩信归汉;

前205年

刘邦明修栈道暗度陈仓

前204年

刘邦被困荥阳,反间计,范增死

荥阳之战,刘邦突围

氾水之战,楚军大败

前203年

楚汉相持,韩信为齐王

订立鸿沟协约,中分天下

刘邦违约,趁项羽退军,攻击,楚军大败

前202年

垓下之战,楚军被灭,项羽自刎

▲

宴前

宴中

宴后

无伤告密

项伯美言

刘邦谢罪

范增示意

张良留谢

范增愤骂

诛杀无伤

宴前

宴中

宴后

无伤告密

范增献计

项伯夜访

刘邦笼络

项伯美言

刘邦谢罪

范增示意

项庄舞剑

樊哙闯帐

项羽赞赏

刘邦逃席

张良留谢

项羽受璧

范增愤骂

诛杀无伤

无伤告密,项羽 。项伯劝说,项羽 。刘邦道歉,项羽 。项羽留饮, 。范增举玦,项羽 。樊哙闯帐,项羽 。

无伤告密,项羽大怒。项伯劝说,项羽许诺。刘邦道歉,项羽摊底。项羽留饮,位分尊卑。范增举玦,项羽默然。樊哙闯帐,项羽赞许。

根据细节,探究项羽的内心。

1.既然楚怀王与诸将有约,“先破秦人咸阳者王之”,刘邦就是“王关中”也并未背约,项羽为什么勃然大怒 从“怒”字可以见出项羽怎样的性格

2.既然已经传令“飨士卒”,击沛公,为什么项伯一席话,又让他改变了主意

3.项羽听了刘邦的赔礼道歉后,说“此沛公左司马曹无伤言之” 。有人以此赞扬项羽坦荡磊落的胸襟,也有人嘲笑他愚不可及,你的看法是什么

4.从鸿门宴的座位安排上,我们可以看出什么

5.范增“数目项王,举所佩玉玦以示之者三”,为何项王“默然不应”

6.樊哙闯营,可谓无礼,为何项羽不但没有恼怒,反而称之为“壮士”,赐酒、赐食、赐座

①志向远大但又政治近视;

②雄才大略而又单纯天真;

③光明正大但又剽悍滑贼;

④爱人礼士而又妒贤嫉能;

⑤遵守规则而又率性妄为;

⑥敏感过激而又麻木迟钝;

⑦为人不忍而又残忍暴力;

⑧当机立断而又优柔寡断;

⑨英雄豪迈而又儿女情长;

⑩分食推饮而又玩印不予;

……

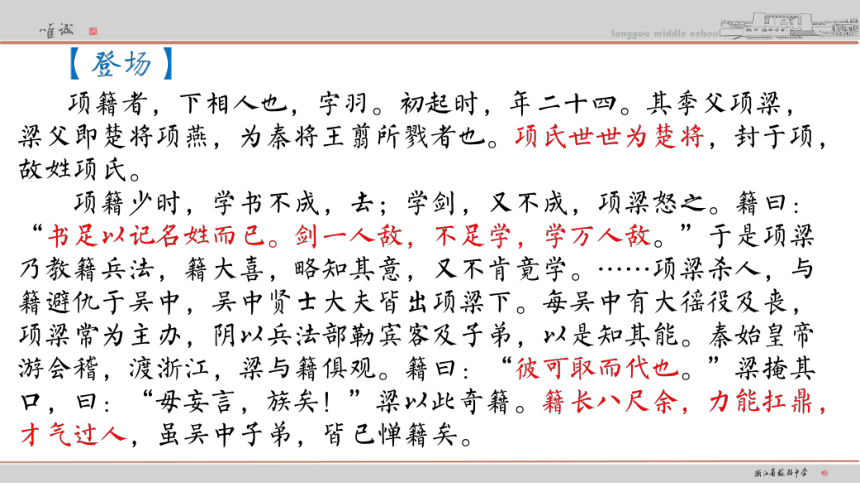

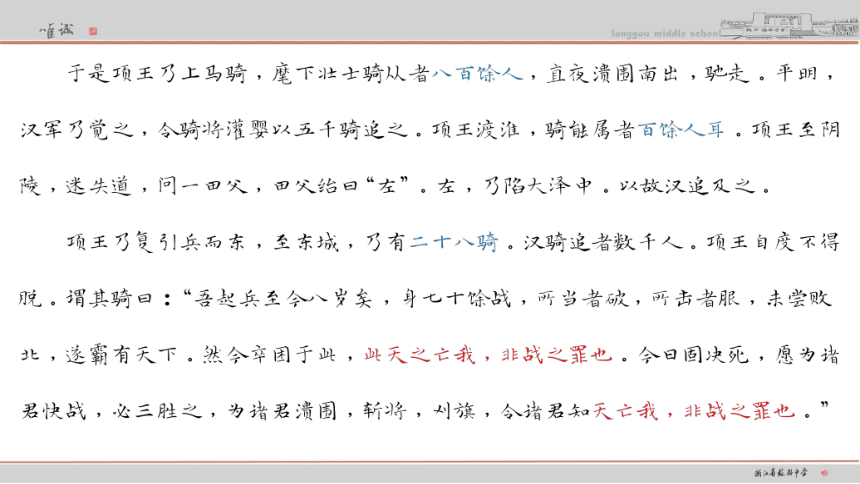

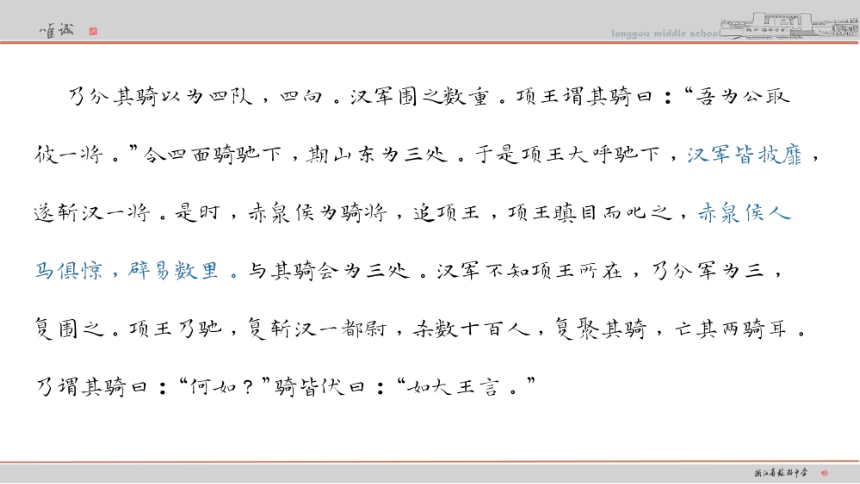

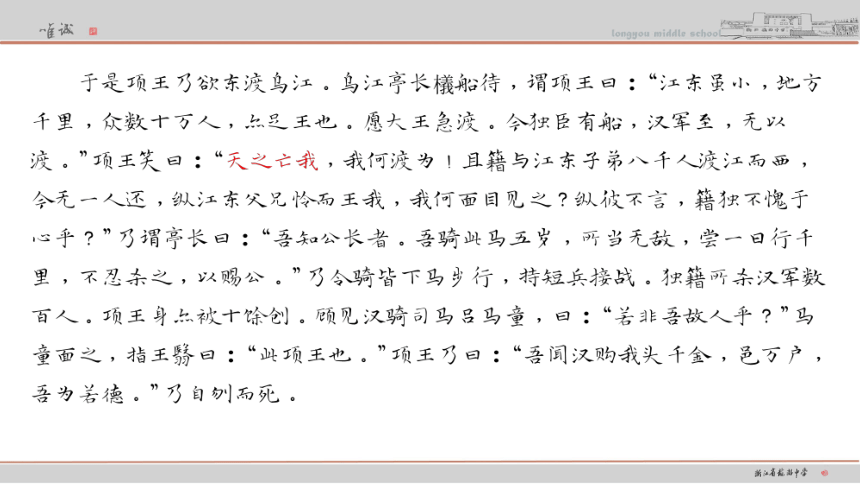

“力能扛鼎,才气过人””的盖世英雄项羽落了个“乌江自刎”的悲惨结局。难道真如项羽所说“天亡我”?倘若项羽在鸿门宴上杀了刘邦,他能成就霸业吗?

高祖,沛丰邑中阳里人,姓刘氏,字季。父曰太公,母曰刘媪。其先刘媪尝息大泽之陂,梦与神遇。是时雷电晦冥,太公往视,则见蛟龙于其上。已而有身,遂产高祖。

高祖为人,隆准而龙颜,美须髯,左股有七十二黑子。仁而爱人,喜施,意豁如也。常有大度,不事家人生产作业。及壮,试为吏,为泗水亭长,廷中吏无所不狎侮,好酒及色。……

(高祖这个人高鼻梁,额头高高隆起,鬓角和胡须很漂亮,左边大腿有七十二颗黑痣。仁义而爱人,喜好施舍,性情豁达。平常有远大的抱负,不从事一般老百姓所从事的职业。到壮年时通过考试成为了一名官吏,当泗水的亭长,亭中的小吏没有不被他戏弄耍笑的。喜好喝酒和美色。)

高祖常繇咸阳,纵观,观秦皇帝,喟然太息曰:“嗟乎,大丈夫当如此也!”

——《史记·高祖本纪》

◎看看刘邦的两种表情:项伯来访,刘邦大惊;张良追问,沛公默然。揣摩刘邦的心情。

◎听听刘邦的称人和自称:称项伯为“伯”,称项羽为“将军”,称张良为“君”“公”,称自己为“臣”。这里有什么讲究吗

◎想想刘邦在两个场合的提问:刘邦在张良告知项羽第二天要来攻打的时候,两次问张良“为之奈何 ”,在借故离开宴席时问樊哙“为之奈何 ”,这两次提问获得了怎样的结果

◎谈谈刘邽的两个决定:一是决定第二天一早向项羽当面致歉,二是决定在剑拔弩张的时刻不辞而别。请从时机把握和准备事项等方面评述刘邦的两个决定。

决定 时机 准备

赴宴 旦日从百余骑 (1)称兄长;(2)奉卮酒:(3)约婚姻:(4)赴宴带重礼;(5)从百骑。

离席 樊哙从良坐 (1)樊哙做贴身警卫;(2)留下张良以尽礼数;(3)脱身独骑减少目标;(4)小道间行节省时间;(5)入营再谢,以防反悔。

项羽 刘邦

兵力 40万 10万

将领 项庄 樊哙

谋士 范增 张良

内应 曹无伤 项伯

人心 坑杀降卒 约法三章

盟约 后入咸阳 先入咸阳

有人说刘邦出身无赖流氓,楚汉相争是流氓与贵族的较量;也有人说刘邦具有雄才大略,是政治家,楚汉相争是政治对军事的胜利。你觉得呢

◎具以沛公言报项王。

案:项伯之招子房,非奉羽之命也,何以言报?且私良会沛,伯负漏师之重罪,尚敢告羽乎?使羽诘曰‘公安与沛公语’,则伯将奚对。史果可尽信哉!

——清·梁玉绳《史记志疑》

◎项王军在鸿门下,沛公军在霸上,相去四十里。沛公则置车骑,脱身独骑,与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步走,从郦山下道芷阳间行。沛公谓张良曰:“从此道至吾军,不过二十里耳。度我至军中,公乃入。

当时鸿门之宴必有禁卫之士诃讯出入,沛公恐不能辄自逃酒。且疾走二十里亦已移时,沛公、良、哙三人俱出良久,羽在内何为竟不一问,而在外竟无一人为羽之耳目者。矧[shěn,何况]范增欲击沛公,惟恐失之,岂容在外良久而不亟召之耶?此皆可疑。

——清·梁玉绳《史记志疑》

夫为史之要有三:一曰事实,二曰褒贬,三曰文采。有是事而如是书,斯谓事实。因事实而寓惩劝,斯谓褒贬。事实、褒贬既得矣,必资文采以行之,夫然后成史。

——宋·吴缜《新唐书纠谬·序》

史家追叙真人实事,每须遥体人情,悬想事势,设身局中,潜心腔内,忖之度之,以揣以摩,庶几入情合理。盖与小说、院本之臆造人物、虚构境地,不尽同而可相通;记言特其一端。

——钱钟书《管锥篇》

价值观念与事实本身哪个更重要?

前209年

陈胜吴广起义

各地揭竿而起,包括刘邦项羽

楚怀王立下盟约,规定先入关中者为王

前207年

刘邦入咸阳,子婴降,秦亡;

约法三章

前206年

项羽杀子婴,烧阿房

鸿门宴;

项羽自称西楚霸王,分封十八诸侯,刘邦为汉王;

韩信归汉;

前205年

刘邦明修栈道暗度陈仓

前204年

刘邦被困荥阳,反间计,范增死

荥阳之战,刘邦突围

氾水之战,楚军大败

前203年

楚汉相持,韩信为齐王

订立鸿沟协约,中分天下

刘邦违约,趁项羽退军,攻击,楚军大败

前202年

垓下之战,楚军被灭,项羽自刎

▲

宴前

宴中

宴后

无伤告密

项伯美言

刘邦谢罪

范增示意

张良留谢

范增愤骂

诛杀无伤

宴前

宴中

宴后

无伤告密

范增献计

项伯夜访

刘邦笼络

项伯美言

刘邦谢罪

范增示意

项庄舞剑

樊哙闯帐

项羽赞赏

刘邦逃席

张良留谢

项羽受璧

范增愤骂

诛杀无伤

无伤告密,项羽 。项伯劝说,项羽 。刘邦道歉,项羽 。项羽留饮, 。范增举玦,项羽 。樊哙闯帐,项羽 。

无伤告密,项羽大怒。项伯劝说,项羽许诺。刘邦道歉,项羽摊底。项羽留饮,位分尊卑。范增举玦,项羽默然。樊哙闯帐,项羽赞许。

根据细节,探究项羽的内心。

1.既然楚怀王与诸将有约,“先破秦人咸阳者王之”,刘邦就是“王关中”也并未背约,项羽为什么勃然大怒 从“怒”字可以见出项羽怎样的性格

2.既然已经传令“飨士卒”,击沛公,为什么项伯一席话,又让他改变了主意

3.项羽听了刘邦的赔礼道歉后,说“此沛公左司马曹无伤言之” 。有人以此赞扬项羽坦荡磊落的胸襟,也有人嘲笑他愚不可及,你的看法是什么

4.从鸿门宴的座位安排上,我们可以看出什么

5.范增“数目项王,举所佩玉玦以示之者三”,为何项王“默然不应”

6.樊哙闯营,可谓无礼,为何项羽不但没有恼怒,反而称之为“壮士”,赐酒、赐食、赐座

①志向远大但又政治近视;

②雄才大略而又单纯天真;

③光明正大但又剽悍滑贼;

④爱人礼士而又妒贤嫉能;

⑤遵守规则而又率性妄为;

⑥敏感过激而又麻木迟钝;

⑦为人不忍而又残忍暴力;

⑧当机立断而又优柔寡断;

⑨英雄豪迈而又儿女情长;

⑩分食推饮而又玩印不予;

……

“力能扛鼎,才气过人””的盖世英雄项羽落了个“乌江自刎”的悲惨结局。难道真如项羽所说“天亡我”?倘若项羽在鸿门宴上杀了刘邦,他能成就霸业吗?

高祖,沛丰邑中阳里人,姓刘氏,字季。父曰太公,母曰刘媪。其先刘媪尝息大泽之陂,梦与神遇。是时雷电晦冥,太公往视,则见蛟龙于其上。已而有身,遂产高祖。

高祖为人,隆准而龙颜,美须髯,左股有七十二黑子。仁而爱人,喜施,意豁如也。常有大度,不事家人生产作业。及壮,试为吏,为泗水亭长,廷中吏无所不狎侮,好酒及色。……

(高祖这个人高鼻梁,额头高高隆起,鬓角和胡须很漂亮,左边大腿有七十二颗黑痣。仁义而爱人,喜好施舍,性情豁达。平常有远大的抱负,不从事一般老百姓所从事的职业。到壮年时通过考试成为了一名官吏,当泗水的亭长,亭中的小吏没有不被他戏弄耍笑的。喜好喝酒和美色。)

高祖常繇咸阳,纵观,观秦皇帝,喟然太息曰:“嗟乎,大丈夫当如此也!”

——《史记·高祖本纪》

◎看看刘邦的两种表情:项伯来访,刘邦大惊;张良追问,沛公默然。揣摩刘邦的心情。

◎听听刘邦的称人和自称:称项伯为“伯”,称项羽为“将军”,称张良为“君”“公”,称自己为“臣”。这里有什么讲究吗

◎想想刘邦在两个场合的提问:刘邦在张良告知项羽第二天要来攻打的时候,两次问张良“为之奈何 ”,在借故离开宴席时问樊哙“为之奈何 ”,这两次提问获得了怎样的结果

◎谈谈刘邽的两个决定:一是决定第二天一早向项羽当面致歉,二是决定在剑拔弩张的时刻不辞而别。请从时机把握和准备事项等方面评述刘邦的两个决定。

决定 时机 准备

赴宴 旦日从百余骑 (1)称兄长;(2)奉卮酒:(3)约婚姻:(4)赴宴带重礼;(5)从百骑。

离席 樊哙从良坐 (1)樊哙做贴身警卫;(2)留下张良以尽礼数;(3)脱身独骑减少目标;(4)小道间行节省时间;(5)入营再谢,以防反悔。

项羽 刘邦

兵力 40万 10万

将领 项庄 樊哙

谋士 范增 张良

内应 曹无伤 项伯

人心 坑杀降卒 约法三章

盟约 后入咸阳 先入咸阳

有人说刘邦出身无赖流氓,楚汉相争是流氓与贵族的较量;也有人说刘邦具有雄才大略,是政治家,楚汉相争是政治对军事的胜利。你觉得呢

◎具以沛公言报项王。

案:项伯之招子房,非奉羽之命也,何以言报?且私良会沛,伯负漏师之重罪,尚敢告羽乎?使羽诘曰‘公安与沛公语’,则伯将奚对。史果可尽信哉!

——清·梁玉绳《史记志疑》

◎项王军在鸿门下,沛公军在霸上,相去四十里。沛公则置车骑,脱身独骑,与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步走,从郦山下道芷阳间行。沛公谓张良曰:“从此道至吾军,不过二十里耳。度我至军中,公乃入。

当时鸿门之宴必有禁卫之士诃讯出入,沛公恐不能辄自逃酒。且疾走二十里亦已移时,沛公、良、哙三人俱出良久,羽在内何为竟不一问,而在外竟无一人为羽之耳目者。矧[shěn,何况]范增欲击沛公,惟恐失之,岂容在外良久而不亟召之耶?此皆可疑。

——清·梁玉绳《史记志疑》

夫为史之要有三:一曰事实,二曰褒贬,三曰文采。有是事而如是书,斯谓事实。因事实而寓惩劝,斯谓褒贬。事实、褒贬既得矣,必资文采以行之,夫然后成史。

——宋·吴缜《新唐书纠谬·序》

史家追叙真人实事,每须遥体人情,悬想事势,设身局中,潜心腔内,忖之度之,以揣以摩,庶几入情合理。盖与小说、院本之臆造人物、虚构境地,不尽同而可相通;记言特其一端。

——钱钟书《管锥篇》

价值观念与事实本身哪个更重要?

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])