2.2 《大战中的插曲》 任务式教案统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 2.2 《大战中的插曲》 任务式教案统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 87.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 09:35:09 | ||

图片预览

文档简介

《大战中的插曲》教学设计

【课文提要】

《大战中的插曲》选自《聂荣臻回忆录》,以朴实无华的笔触记述了在百团大战时,以聂荣臻为代表的晋察冀抗日军民,在残酷、激烈的战争环境中,本着人道主义精神救助失去父母的两个日本小女孩的事情,战后多年,这事成为中日人民友好的佳话。

作为回忆录,聂荣臻在追忆这一段往事时,还完整引用了当时给日本官兵的一封信,并谈到中国军队宽待战俘的事,“不失时机地对敌军进行政治工作”。结合文本中他说的“这件事,不只是我一个人会这样做,我们的军队,不论谁,遇到这样的事情,同样都会这样做的”,显然,聂荣臻并不想通过这件事来表现自己的善良博爱,而是借此展现人民军队与人民战争的性质与影响。本文对人物的动作、心理等进行了细节描写,读来真挚感人;所引的信既义正言辞,揭露批判,又贮满人道的坚守、人性的光辉,入情入理。这是中国革命的一段真实写照,具有历史、教育、文学等价值意义,更形象地解答了中国革命能够最终取得胜利的根本原因。

【任务目标】

阅读本课时,要理清行文思路,理解题目中“插曲”的内涵,探究作者救助日本小姑娘并致信日本官兵的深刻用意,并思考这个小小的“插曲”为何“成了中日人民友好的佳话”,领略革命家的风采,以及中国军人伟大的人道主义精神。

本课的学习任务目标如下:

1.梳理行文思路,了解“插曲”的内容,把握回忆录的文体特征;

2.鉴赏本文细节,把握鲜明的个人形象,思考作者寄寓的深刻用意;

3.结合文本背景,探究“插曲”的意义,感受革命人道主义精神。

【预习任务】

1.认真阅读全文,概括情节,弄清全文的叙述顺序。

2.查阅资料,了解百团大战,思考日本小女孩得救的原因。

3.阅读相关资料,如姚远方的《日本小姑娘,你在哪里?》,探究本文的现实意义。

【任务设计】

任务一:照图梳理 理解人物

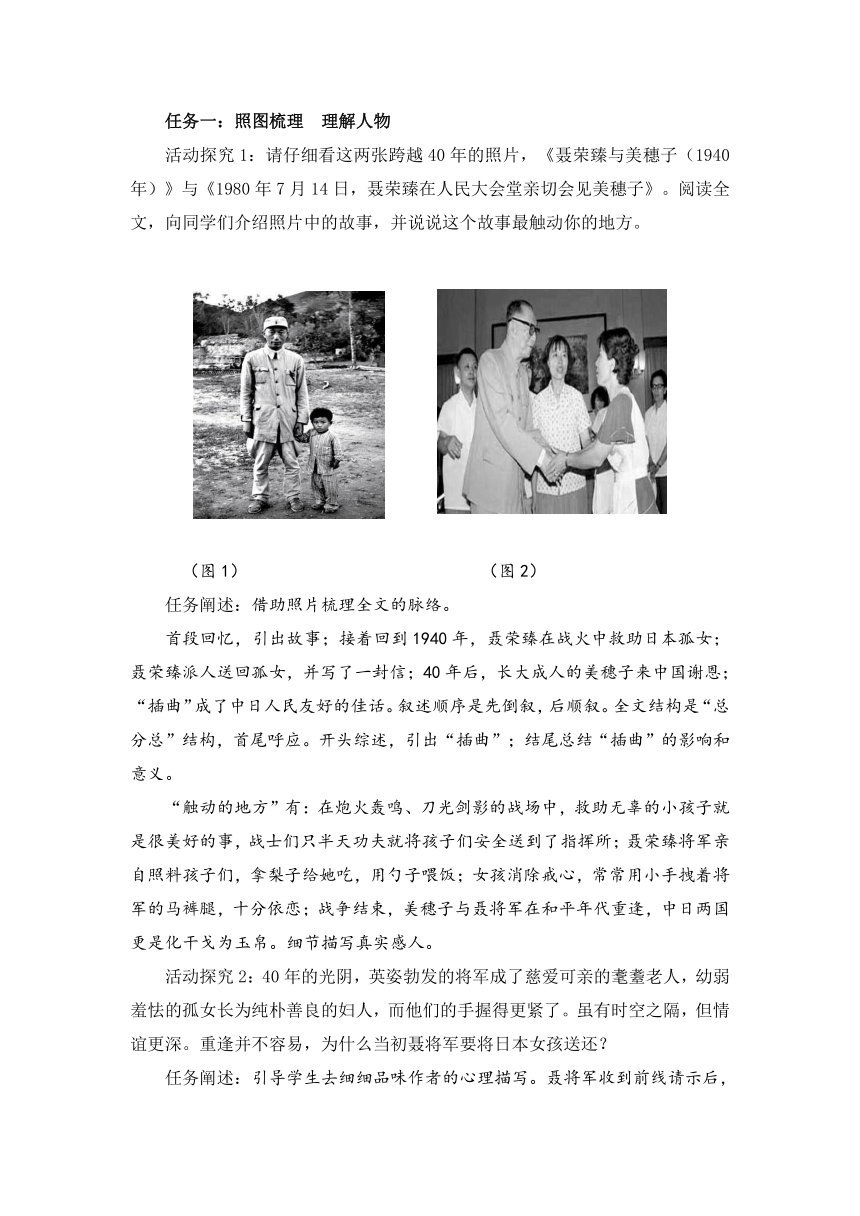

活动探究1:请仔细看这两张跨越40年的照片,《聂荣臻与美穗子(1940年)》与《1980年7月14日,聂荣臻在人民大会堂亲切会见美穗子》。阅读全文,向同学们介绍照片中的故事,并说说这个故事最触动你的地方。

(图1) (图2)

任务阐述:借助照片梳理全文的脉络。

首段回忆,引出故事;接着回到1940年,聂荣臻在战火中救助日本孤女;聂荣臻派人送回孤女,并写了一封信;40年后,长大成人的美穗子来中国谢恩;“插曲”成了中日人民友好的佳话。叙述顺序是先倒叙,后顺叙。全文结构是“总分总”结构,首尾呼应。开头综述,引出“插曲”;结尾总结“插曲”的影响和意义。

“触动的地方”有:在炮火轰鸣、刀光剑影的战场中,救助无辜的小孩子就是很美好的事,战士们只半天功夫就将孩子们安全送到了指挥所;聂荣臻将军亲自照料孩子们,拿梨子给她吃,用勺子喂饭;女孩消除戒心,常常用小手拽着将军的马裤腿,十分依恋;战争结束,美穗子与聂将军在和平年代重逢,中日两国更是化干戈为玉帛。细节描写真实感人。

活动探究2:40年的光阴,英姿勃发的将军成了慈爱可亲的耄耋老人,幼弱羞怯的孤女长为纯朴善良的妇人,而他们的手握得更紧了。虽有时空之隔,但情谊更深。重逢并不容易,为什么当初聂将军要将日本女孩送还?

任务阐述:引导学生去细细品味作者的心理描写。聂将军收到前线请示后,他的想法就是:孩子是无罪的,应当很好地安置她们。对如何合理安排孩子们作分析时,他一切从孩子的身心健康出发,绝无半点儿显扬每名之意。

这两张照片及“将军救孤女”的故事让我们感受到聂将军是一位慈善仁义、和蔼可亲、宽厚细心的革命家,他的铁骨柔情超越国家、党派、阶级。

任务二:比较联读 探究深意

讨论1:他们的重逢得益于姚远方同志的一篇文章《日本小姑娘,你在哪里?》。请结合《日》文中的选段,谈谈你对文中“这件事,不只是我一个人会这样做,我们的军队,不论谁,遇到这样的事情,同样都会这样做的,这是我们的政策,是我们军队的无产阶级性质所决定的”这句话的理解。

【选段】从战火中抢救儿童,这对人民军队战士来说,本来是平常的事,可这一次却有些不寻常了。因为抢救出来的,不是中国老百姓的孩子,而是两军对阵冲杀的敌方儿童。

“这孩子,没爹没娘,好命苦呀!咱们不能不管!”

最先发话的是机枪班的老班长,一个沉默寡言的淳朴农民。他有个儿子,当放牛娃,在一次敌人搜山中为挣脱日兵追捕坠崖摔死。其余的战士,各人都有一本血泪账。但对两个无依无靠的孤儿,却动了怜爱之情。“孩子是没有罪的!砸锅卖铁也得养活她们。”全班下了决心。尽管当时部队还处于战火威胁下,尽管物质条件极端贫乏,战士们还是自愿挑起哺育孩子的重担。他们是又当爹又当妈,笨手笨脚地为孩子张罗一切,把粗布军装改成小孩衣裳, 把玉米面煮成糊糊,一勺一勺地喂给孩子,一次一次地给孩子端屎端尿。战士的温存和怜爱,使孩子很快感到亲近,信任代替了恐惧,笑声代替了哭泣,小姐姐还用刚学来的汉话管八路军战士叫“叔叔”哩。

……

接连几个夜晚,两姊妹都住宿在这山村的农舍里。一位慈祥的大娘搂着她们,同睡在一条土炕上,用乳汁喂养小囡囡,不停地扇扇子给孩子赶走蚊虫。姊妹俩听着中国妈妈唱摇篮曲:“小小叶儿哗啦啦,儿是娘心一朵花……”

——姚远方《日本小姑娘,你在哪里?》

任务阐述:聂将军在文中使用这样的词句,“我们部队拯救日本小姑娘”,“经过我们的医务人员及时抢救”,“我和指挥所的几个同志担心”等等,他并不想通过这件事来表现自己的善良博爱,而是借此展现人民军队与人民战争的性质与影响。

女孩们能得到救助,完全是整个八路军工作体系的成果,她们是被善良、正义、充满爱心、恩怨分明的战士们以每个人有力的双手托举才到聂将军那。但凡有一人起了恶意,但凡战场枪火无眼他们没有全力护佑,女孩们时时都会遭遇死亡。这件事不是个别人发个善心能办成的,这件事能够发生,是由人民军队的性质决定的。当然,还有一群善良、仁义的中国老百姓。为当时救助中每一位受过创伤却仍心怀慈悲的中国人点赞。

讨论2:照片、回忆录是这段历史的真实写照。我们借此不仅认识历史真相,而且一再地被影像、文段中的革命者在残酷的战争中仍对人道主义的坚守所感动。但聂将军的回忆录很特别,中间完整引用了他写给日军的一封信,这封信还没有加封。请朗读这封信,谈谈你对此的理解。

任务阐述:写信是为了“不失时机地对敌军进行政治工作”,是革命家大局观的体现。

信中用词严谨,特别是“日阀”与“日本士兵及人民”这两个概念的区分,更是体现了革命家的远见卓识与广阔胸襟。对日阀的态度是严厉痛斥,对日本士兵及人民的态度是理解并团结,正是“对待敌人要像严冬一样冷酷, 对待同志要像春天般温暖”,原则分明,至仁至义。

同时,表明中国人民战争的性质是为了民族独立,人民军队的性质是为人民谋幸福,是正义之师。这也是八路军战士会救助日本孤儿、抢救日本副站长、宽待战俘的根本原因。而正义必将战胜邪恶。

正如今年习近平总书记在七一讲话中的那段话:“中国人民是崇尚正义、不畏强暴的人民,中华民族是具有强烈民族自豪感和自信心的民族。中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民,过去没有,现在没有,将来也不会有。同时,中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们,谁妄想这样干,必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流!”

任务三:打破隔阂 永留佳话

活动探究1:这两张照片非常有纪念意义。如果将其保存同一个相框,于抗日战争纪念馆展出,请你拟名,并说说理由。

任务阐述:打破时间、空间、国别的隔阂,追求其人其事的永恒意义。

譬如《插曲与佳话》,理由:1.战争的主旋律是充满血与泪的,这个插曲却如此温暖美好。2.插曲虽小,但它折射出的美好人性是巨大的,是超越时空的;“插曲”如余音袅袅,绕梁三日,又如涓涓溪流,滋润心田。3.从大战中的插曲变成中日人民友好的佳话,是爱好和平的两国人民的民心所向,对于当下,依然有重要的现实意义。

譬如《中日父女跨越40年的牵手》,理由:1.照片中都有“牵手”,这是一种温暖的传递。2.“中日”表明国籍,“父女”表达他们的深厚情谊,聂将军值得美穗子这一声热泪盈眶的“父亲”。3.跨越40年,中日从交恶走向和平建交,这种跨越是艰难的,但更是大势所趋。希望两国人民都以史为鉴,世世代代保持友好关系。

活动探究2:10月20日,“中日关系舆论调查”结果发布。其中,两国民众对对方国家好感度下降引发各方担忧。中国前驻日本大使程永华认为,中国民众对日本好感度下降,一方面是受疫情影响,面对面交流减少;另一方面是中方接收到的日本对华姿态使得中国民众对日本好感度下降。针对这个问题,请小组交流,结合文本对此提出一个可行性建议。

任务阐述:将中国革命优秀文化积极融入当代文化参与。

譬如:重温历史,拒绝战争;多唱“插曲”,共筑美好;回顾中日建交,坚持邦交初心;互利合作,共建命运共同体。“情同与共,共享世界”。

【课后任务】

1.1980年,聂荣臻将军赠送给美穗子一幅中国图画《岁寒三友》作纪念,他在画上亲笔题字:“中日友好万古长青”。请问,《岁寒三友》中的“松、竹、梅”有怎样的寓意?

2.2022年,中日将迎来两国邦交正常化50周年。请以“情同与共,共克时艰”为题,写一篇演讲稿,并在班级里交流。

答案:1.松、竹在寒冬季节枝叶不凋,梅花则迎寒开放,象征中日两国友谊经得起考验。

2.略。

【课文提要】

《大战中的插曲》选自《聂荣臻回忆录》,以朴实无华的笔触记述了在百团大战时,以聂荣臻为代表的晋察冀抗日军民,在残酷、激烈的战争环境中,本着人道主义精神救助失去父母的两个日本小女孩的事情,战后多年,这事成为中日人民友好的佳话。

作为回忆录,聂荣臻在追忆这一段往事时,还完整引用了当时给日本官兵的一封信,并谈到中国军队宽待战俘的事,“不失时机地对敌军进行政治工作”。结合文本中他说的“这件事,不只是我一个人会这样做,我们的军队,不论谁,遇到这样的事情,同样都会这样做的”,显然,聂荣臻并不想通过这件事来表现自己的善良博爱,而是借此展现人民军队与人民战争的性质与影响。本文对人物的动作、心理等进行了细节描写,读来真挚感人;所引的信既义正言辞,揭露批判,又贮满人道的坚守、人性的光辉,入情入理。这是中国革命的一段真实写照,具有历史、教育、文学等价值意义,更形象地解答了中国革命能够最终取得胜利的根本原因。

【任务目标】

阅读本课时,要理清行文思路,理解题目中“插曲”的内涵,探究作者救助日本小姑娘并致信日本官兵的深刻用意,并思考这个小小的“插曲”为何“成了中日人民友好的佳话”,领略革命家的风采,以及中国军人伟大的人道主义精神。

本课的学习任务目标如下:

1.梳理行文思路,了解“插曲”的内容,把握回忆录的文体特征;

2.鉴赏本文细节,把握鲜明的个人形象,思考作者寄寓的深刻用意;

3.结合文本背景,探究“插曲”的意义,感受革命人道主义精神。

【预习任务】

1.认真阅读全文,概括情节,弄清全文的叙述顺序。

2.查阅资料,了解百团大战,思考日本小女孩得救的原因。

3.阅读相关资料,如姚远方的《日本小姑娘,你在哪里?》,探究本文的现实意义。

【任务设计】

任务一:照图梳理 理解人物

活动探究1:请仔细看这两张跨越40年的照片,《聂荣臻与美穗子(1940年)》与《1980年7月14日,聂荣臻在人民大会堂亲切会见美穗子》。阅读全文,向同学们介绍照片中的故事,并说说这个故事最触动你的地方。

(图1) (图2)

任务阐述:借助照片梳理全文的脉络。

首段回忆,引出故事;接着回到1940年,聂荣臻在战火中救助日本孤女;聂荣臻派人送回孤女,并写了一封信;40年后,长大成人的美穗子来中国谢恩;“插曲”成了中日人民友好的佳话。叙述顺序是先倒叙,后顺叙。全文结构是“总分总”结构,首尾呼应。开头综述,引出“插曲”;结尾总结“插曲”的影响和意义。

“触动的地方”有:在炮火轰鸣、刀光剑影的战场中,救助无辜的小孩子就是很美好的事,战士们只半天功夫就将孩子们安全送到了指挥所;聂荣臻将军亲自照料孩子们,拿梨子给她吃,用勺子喂饭;女孩消除戒心,常常用小手拽着将军的马裤腿,十分依恋;战争结束,美穗子与聂将军在和平年代重逢,中日两国更是化干戈为玉帛。细节描写真实感人。

活动探究2:40年的光阴,英姿勃发的将军成了慈爱可亲的耄耋老人,幼弱羞怯的孤女长为纯朴善良的妇人,而他们的手握得更紧了。虽有时空之隔,但情谊更深。重逢并不容易,为什么当初聂将军要将日本女孩送还?

任务阐述:引导学生去细细品味作者的心理描写。聂将军收到前线请示后,他的想法就是:孩子是无罪的,应当很好地安置她们。对如何合理安排孩子们作分析时,他一切从孩子的身心健康出发,绝无半点儿显扬每名之意。

这两张照片及“将军救孤女”的故事让我们感受到聂将军是一位慈善仁义、和蔼可亲、宽厚细心的革命家,他的铁骨柔情超越国家、党派、阶级。

任务二:比较联读 探究深意

讨论1:他们的重逢得益于姚远方同志的一篇文章《日本小姑娘,你在哪里?》。请结合《日》文中的选段,谈谈你对文中“这件事,不只是我一个人会这样做,我们的军队,不论谁,遇到这样的事情,同样都会这样做的,这是我们的政策,是我们军队的无产阶级性质所决定的”这句话的理解。

【选段】从战火中抢救儿童,这对人民军队战士来说,本来是平常的事,可这一次却有些不寻常了。因为抢救出来的,不是中国老百姓的孩子,而是两军对阵冲杀的敌方儿童。

“这孩子,没爹没娘,好命苦呀!咱们不能不管!”

最先发话的是机枪班的老班长,一个沉默寡言的淳朴农民。他有个儿子,当放牛娃,在一次敌人搜山中为挣脱日兵追捕坠崖摔死。其余的战士,各人都有一本血泪账。但对两个无依无靠的孤儿,却动了怜爱之情。“孩子是没有罪的!砸锅卖铁也得养活她们。”全班下了决心。尽管当时部队还处于战火威胁下,尽管物质条件极端贫乏,战士们还是自愿挑起哺育孩子的重担。他们是又当爹又当妈,笨手笨脚地为孩子张罗一切,把粗布军装改成小孩衣裳, 把玉米面煮成糊糊,一勺一勺地喂给孩子,一次一次地给孩子端屎端尿。战士的温存和怜爱,使孩子很快感到亲近,信任代替了恐惧,笑声代替了哭泣,小姐姐还用刚学来的汉话管八路军战士叫“叔叔”哩。

……

接连几个夜晚,两姊妹都住宿在这山村的农舍里。一位慈祥的大娘搂着她们,同睡在一条土炕上,用乳汁喂养小囡囡,不停地扇扇子给孩子赶走蚊虫。姊妹俩听着中国妈妈唱摇篮曲:“小小叶儿哗啦啦,儿是娘心一朵花……”

——姚远方《日本小姑娘,你在哪里?》

任务阐述:聂将军在文中使用这样的词句,“我们部队拯救日本小姑娘”,“经过我们的医务人员及时抢救”,“我和指挥所的几个同志担心”等等,他并不想通过这件事来表现自己的善良博爱,而是借此展现人民军队与人民战争的性质与影响。

女孩们能得到救助,完全是整个八路军工作体系的成果,她们是被善良、正义、充满爱心、恩怨分明的战士们以每个人有力的双手托举才到聂将军那。但凡有一人起了恶意,但凡战场枪火无眼他们没有全力护佑,女孩们时时都会遭遇死亡。这件事不是个别人发个善心能办成的,这件事能够发生,是由人民军队的性质决定的。当然,还有一群善良、仁义的中国老百姓。为当时救助中每一位受过创伤却仍心怀慈悲的中国人点赞。

讨论2:照片、回忆录是这段历史的真实写照。我们借此不仅认识历史真相,而且一再地被影像、文段中的革命者在残酷的战争中仍对人道主义的坚守所感动。但聂将军的回忆录很特别,中间完整引用了他写给日军的一封信,这封信还没有加封。请朗读这封信,谈谈你对此的理解。

任务阐述:写信是为了“不失时机地对敌军进行政治工作”,是革命家大局观的体现。

信中用词严谨,特别是“日阀”与“日本士兵及人民”这两个概念的区分,更是体现了革命家的远见卓识与广阔胸襟。对日阀的态度是严厉痛斥,对日本士兵及人民的态度是理解并团结,正是“对待敌人要像严冬一样冷酷, 对待同志要像春天般温暖”,原则分明,至仁至义。

同时,表明中国人民战争的性质是为了民族独立,人民军队的性质是为人民谋幸福,是正义之师。这也是八路军战士会救助日本孤儿、抢救日本副站长、宽待战俘的根本原因。而正义必将战胜邪恶。

正如今年习近平总书记在七一讲话中的那段话:“中国人民是崇尚正义、不畏强暴的人民,中华民族是具有强烈民族自豪感和自信心的民族。中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民,过去没有,现在没有,将来也不会有。同时,中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们,谁妄想这样干,必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流!”

任务三:打破隔阂 永留佳话

活动探究1:这两张照片非常有纪念意义。如果将其保存同一个相框,于抗日战争纪念馆展出,请你拟名,并说说理由。

任务阐述:打破时间、空间、国别的隔阂,追求其人其事的永恒意义。

譬如《插曲与佳话》,理由:1.战争的主旋律是充满血与泪的,这个插曲却如此温暖美好。2.插曲虽小,但它折射出的美好人性是巨大的,是超越时空的;“插曲”如余音袅袅,绕梁三日,又如涓涓溪流,滋润心田。3.从大战中的插曲变成中日人民友好的佳话,是爱好和平的两国人民的民心所向,对于当下,依然有重要的现实意义。

譬如《中日父女跨越40年的牵手》,理由:1.照片中都有“牵手”,这是一种温暖的传递。2.“中日”表明国籍,“父女”表达他们的深厚情谊,聂将军值得美穗子这一声热泪盈眶的“父亲”。3.跨越40年,中日从交恶走向和平建交,这种跨越是艰难的,但更是大势所趋。希望两国人民都以史为鉴,世世代代保持友好关系。

活动探究2:10月20日,“中日关系舆论调查”结果发布。其中,两国民众对对方国家好感度下降引发各方担忧。中国前驻日本大使程永华认为,中国民众对日本好感度下降,一方面是受疫情影响,面对面交流减少;另一方面是中方接收到的日本对华姿态使得中国民众对日本好感度下降。针对这个问题,请小组交流,结合文本对此提出一个可行性建议。

任务阐述:将中国革命优秀文化积极融入当代文化参与。

譬如:重温历史,拒绝战争;多唱“插曲”,共筑美好;回顾中日建交,坚持邦交初心;互利合作,共建命运共同体。“情同与共,共享世界”。

【课后任务】

1.1980年,聂荣臻将军赠送给美穗子一幅中国图画《岁寒三友》作纪念,他在画上亲笔题字:“中日友好万古长青”。请问,《岁寒三友》中的“松、竹、梅”有怎样的寓意?

2.2022年,中日将迎来两国邦交正常化50周年。请以“情同与共,共克时艰”为题,写一篇演讲稿,并在班级里交流。

答案:1.松、竹在寒冬季节枝叶不凋,梅花则迎寒开放,象征中日两国友谊经得起考验。

2.略。