5.1《论语》十二章 教案统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.1《论语》十二章 教案统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 125.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 09:37:18 | ||

图片预览

文档简介

《论语十二章》教学设计

【课文提要】

《论语》是春秋时期思想家、教育家孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,成书于战国前期。全书共20篇,每篇又分若干章,不相连属,计498章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

《论语》为语录体作品,言简义丰,含蓄凝练,包含了孔子渊博的学识和丰富的生活经验;在记言的同时,也传达了人物的神情态度;在某些章节的记述中,还生动地反映了人物的性格特点;其中有不少精辟的言论成为人们习用的格言和成语,甚至对后来的文学语言有很大影响。

《论语(十二章)》,顾名思义,是从《论语》中选择了十二章,具体来说,内容出自《学而》《八佾》《里仁》《雍也》《泰伯》《子罕》《颜渊》《卫灵公》《阳货》等九篇中,包含了孔子独白、师生对话和生生对话等不同的形式。其重点在立身处世的规范性原则,深入浅出,要言不烦,精辟隽永。(注:“章”指诗文、歌曲的段落。)

【任务目标】

传统文化是一株枝繁叶茂的大树,先秦诸子便是大树的根,而孔子及其儒家思想可能是这些树根中最粗壮的一枝。学习本课,加深对传统文化之根的理解。注意领会孔子对社会人生的洞察,思考其思想学说对立德树人、修身养性的当代意义;感受孔子雍容的论说风格,理解其论说方法,领悟其绝妙之处。

本课的学习任务目标如下:

1.熟读课文,会正确翻译与背诵。

2.联系初中所学的有关孔子的思想内容,结合儒家思想的基本要义,体会文本蕴含的深刻哲理,培养付诸实践的意识。

3.了解《论语》的有关文学知识,初步探究其用语特色,明确其文学价值。

【预习任务】

1.阅读《论语》十二章,对照注释口头翻译每一章。

2.在明确句意的基础上,熟读成诵。

3.思考:这十二章核心思想内容是什么?围绕这一核心,又从哪些方面来谈的?你认同这些思想观点吗?

【任务设计】

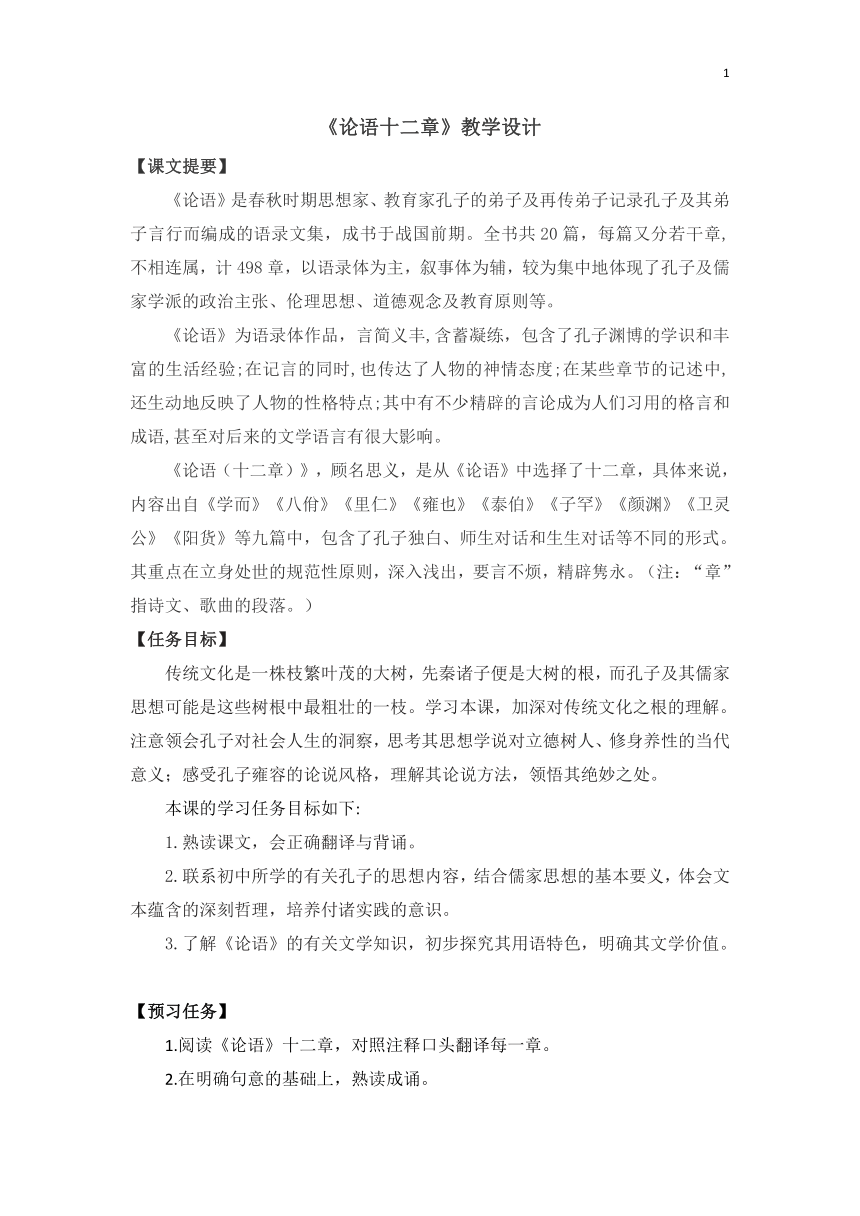

任务一:明确君子之道

讨论1:传统文化思想博大精深,又颇接地气。比如关于君子之道,历来有诸多论述,尤以孔子论述最为简明扼要。

你能从文本中读出孔子提倡的君子之道吗?请填写下面表格以我读出的君子之道为话题,与同学分享。

第几章 关于君子之道的内容概要

1 君子要善于抵制物欲,要尽可能地把精力放在对德行的追求上。

2

3

4 君子与小人的区别,君子倾向于义,小人倾向于利

5

6

7

8

9

10

11

12

填表内容参考:

第几章 关于君子之道的内容概要

1 君子要善于抵制物欲,要尽可能地把精力放在对德行的追求上。

2 仁、礼、乐是相互关联的,并且有了仁才能去谈礼、乐

3 要执着追求道义

4 君子与小人的区别,君子倾向于义,小人倾向于利

5 向他人学习,见贤思齐的重要性

6 文与质要有效配合,方能成为君子。

7 士人要有远大的志向,要有主动承担社会责任的坚定信心和决绝勇气。

8 功亏一篑和持之以恒都是因为自己。

9 具有智、仁、勇这三种品质,成为真正的君子。

10 明确“克己复礼”的重要性,这是达到仁的境界的方法。

11 何为“恕”

12 强调《诗》的多方面作用

任务阐述:我们从君子的处世、德行修养、知识学习等方面,并结合君子与小人的对比,可以了解到一个较为鲜活的"君子"形象。孔子将仁、义、礼三者赋予"君子",并指明了一条"君子"所行之道。本活动主要是让学生在阅读的过程中,学会归纳、提炼、分析的方法,提升文化名著阅读的素养。

讨论2:找到事物的联系,分类是个办法。复杂的看似没有联系的事物,通过分类,可以找到其中的联系。

这十二章内容如果要分类,你会如何划分呢?试着和你的同学分分类。

任务阐述:分类,要有相应的标准,先商定标准再分。每学习小组可以有不同标准,这些个性化学习的要求与精髓所在。当然所订立的标准须言之有理,言之有据。比如孔子说的,与非孔子说的;又如关于“学”(第一章、第三章、第四章、第八章、第十二章);关于君子(第四章、第六章、第七章);关于仁(第二章、第七章、第九章、第十章、第十一章)等。当然有的章节会有交叉,比如第七章,说明有些章可以作不同角度思考,也可侧面反映论语章句的内涵极其丰厚。

任务二:为何要做君子?

活动探究1:“君子”人格思想的形成有其社会背景的影响,也是“君子”追求内在超越的结果。你能从孔子所处的时代角度,探求到相关原因吗?

任务阐述:时势造英雄,时代求君子。春秋末年,礼崩乐坏。百家争鸣,学说大昌。儒家强调要做真君子来拯救乱世。思想解放,学说争鸣,更有助于让各派有识之士认识到社会发展问题的严重与复杂性,于是纷纷寻求救世途径。

不妨可琢磨一下文中哪些章节隐含了时代信息?第一章,隐含了乱离之士该如何求学。第二章谈礼乐与仁的关系,当乱世之时,各种礼乐制度只是虚有其表,礼乐就乱套了。第七章所言任重道远,尤其在乱世更显可贵。第十章阐述克己复礼为仁,倡导礼的必要性,因乱世中非礼的言行太多了。第十二章提及学诗,“迩之事父,远之事君”。这些章节都折射了孔子所处的时代,是一个充满了各种矛盾的复杂的过渡时代。当时,社会矛盾急剧转化,奴隶主贵族阶级由统治地位逐渐退居次要地位,取而代之的是在蓬勃兴起和壮大的新兴地主贵族阶级。社会在变革,新事物也在萌生,"士"便是在这种情况下,顺应时代潮流产生了。处在"士"阶层的人物,在政治上的地位都比较低下,从当时的高阶层的诸侯卿相养"士"就可以窥其全貌。而所谓的"士"也争相寻找"明君","贤主",企图能得到统治者的支持,推行并实施其政治主张。孔子倡导的儒家思想致力于为当时社会“正名”,“名不正则不顺”,以仁者之心,矢志推行仁、礼、乐的主张。

活动探究2:儒家自身角度探求。打铁还要自身硬,儒家对自身的要求历来很高。从这十二章看,儒家的“君子”从哪些方面来要求自身?请和你的同学一起归类,并依托本文合作完成一个思维导图。

完成的“思维导图”参考:

任务阐述:可以这结合十二章内容,也可以拓展到《论语》整本书:关于君子仁人的发展需在哪些方面做到位 为政,为人,为学,军事等,尽管儒家反对战争与杀伐,但儒家也强调凡文事者必武备之。

任务三:“君子之道”之我见

活动1:认同其君子之道的精彩表达。

任务阐述:文中多方谈论了君子之道,其中有一些肯定是你所认同的。请挑选一至两章你特别赞同的加以解说分享。

以我赞同 ,因为 , , 。

注意前后连贯,思维的推进,可选择运用并列式或递进式,可全认同,也可部分认同,表达时要准确到位,如部分赞同,可斟酌采取什么句式(措词、口吻)比较妥当。

我赞同子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”因为君子不过于关注物质享受,尽管有着良好的品行,仍不断地去接近贤能有道之人来匡正自己,君子对道德始终有着更高的追求,他们才是真正的好学者。

活动2:对照自身,提出倡议。

任务阐述:有赞同,就有反对的,对于那些不太认同的,你可结合自身理解与先贤交流,给出自己的困惑疑虑,寻求解答。对于赞同的联系自己,发出倡议,号召当代青年也加强自身修养。

请以如下句式来表达:

因为 , , ,我对 感到困惑;

因为 , , ,我倡导 。

因为知、仁、勇三者,不但是君子所向往的三种境界,是孔子竭尽一生努力奋斗和实践的,也是我们修身必备的品德,是天下人都要具备并运用于日常的的德行。我倡导每个人都追求 “知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”的境界

【课后任务】

1.在明了《论语十二章》的思想内涵后,试着探究其语言特色。

2.子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》,可以兴可以观(观察了解天地万物与人间万象。),可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)孔子非常重视对《诗》的学习,那么《诗》真的是一个人提高修养所必须要钻研的吗?

参考答案:

1.本文采用简洁明了的语录体形式,通过师徒的对话来传达人物的思想主张,表明人物的观点,体现人物之间的情感活动。另外,文中多采用比喻、对偶等修辞手法,言简义丰。文中还多次运用反问句,言语之间跳跃较大,含意丰富。

2.观点一:是必须研读的。孔子认为,不学习《诗》,就没有办法说话,学《诗》能知言善语,可以激发人的情感,可以观察政治、风俗的盛衰得失,可以提高人际交往能力,可以在礼的准则下怨刺时政。

观点二:不是必须研读的。孔子只是在当时的社会背景下,提出要学习《诗》的建议,孔子看重《诗》,其本质是对教化和德行的重视。如果一个人通过其他途径能够获得相关的教育,不一定必须研读这部书。言之有理即可。

【课文提要】

《论语》是春秋时期思想家、教育家孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,成书于战国前期。全书共20篇,每篇又分若干章,不相连属,计498章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

《论语》为语录体作品,言简义丰,含蓄凝练,包含了孔子渊博的学识和丰富的生活经验;在记言的同时,也传达了人物的神情态度;在某些章节的记述中,还生动地反映了人物的性格特点;其中有不少精辟的言论成为人们习用的格言和成语,甚至对后来的文学语言有很大影响。

《论语(十二章)》,顾名思义,是从《论语》中选择了十二章,具体来说,内容出自《学而》《八佾》《里仁》《雍也》《泰伯》《子罕》《颜渊》《卫灵公》《阳货》等九篇中,包含了孔子独白、师生对话和生生对话等不同的形式。其重点在立身处世的规范性原则,深入浅出,要言不烦,精辟隽永。(注:“章”指诗文、歌曲的段落。)

【任务目标】

传统文化是一株枝繁叶茂的大树,先秦诸子便是大树的根,而孔子及其儒家思想可能是这些树根中最粗壮的一枝。学习本课,加深对传统文化之根的理解。注意领会孔子对社会人生的洞察,思考其思想学说对立德树人、修身养性的当代意义;感受孔子雍容的论说风格,理解其论说方法,领悟其绝妙之处。

本课的学习任务目标如下:

1.熟读课文,会正确翻译与背诵。

2.联系初中所学的有关孔子的思想内容,结合儒家思想的基本要义,体会文本蕴含的深刻哲理,培养付诸实践的意识。

3.了解《论语》的有关文学知识,初步探究其用语特色,明确其文学价值。

【预习任务】

1.阅读《论语》十二章,对照注释口头翻译每一章。

2.在明确句意的基础上,熟读成诵。

3.思考:这十二章核心思想内容是什么?围绕这一核心,又从哪些方面来谈的?你认同这些思想观点吗?

【任务设计】

任务一:明确君子之道

讨论1:传统文化思想博大精深,又颇接地气。比如关于君子之道,历来有诸多论述,尤以孔子论述最为简明扼要。

你能从文本中读出孔子提倡的君子之道吗?请填写下面表格以我读出的君子之道为话题,与同学分享。

第几章 关于君子之道的内容概要

1 君子要善于抵制物欲,要尽可能地把精力放在对德行的追求上。

2

3

4 君子与小人的区别,君子倾向于义,小人倾向于利

5

6

7

8

9

10

11

12

填表内容参考:

第几章 关于君子之道的内容概要

1 君子要善于抵制物欲,要尽可能地把精力放在对德行的追求上。

2 仁、礼、乐是相互关联的,并且有了仁才能去谈礼、乐

3 要执着追求道义

4 君子与小人的区别,君子倾向于义,小人倾向于利

5 向他人学习,见贤思齐的重要性

6 文与质要有效配合,方能成为君子。

7 士人要有远大的志向,要有主动承担社会责任的坚定信心和决绝勇气。

8 功亏一篑和持之以恒都是因为自己。

9 具有智、仁、勇这三种品质,成为真正的君子。

10 明确“克己复礼”的重要性,这是达到仁的境界的方法。

11 何为“恕”

12 强调《诗》的多方面作用

任务阐述:我们从君子的处世、德行修养、知识学习等方面,并结合君子与小人的对比,可以了解到一个较为鲜活的"君子"形象。孔子将仁、义、礼三者赋予"君子",并指明了一条"君子"所行之道。本活动主要是让学生在阅读的过程中,学会归纳、提炼、分析的方法,提升文化名著阅读的素养。

讨论2:找到事物的联系,分类是个办法。复杂的看似没有联系的事物,通过分类,可以找到其中的联系。

这十二章内容如果要分类,你会如何划分呢?试着和你的同学分分类。

任务阐述:分类,要有相应的标准,先商定标准再分。每学习小组可以有不同标准,这些个性化学习的要求与精髓所在。当然所订立的标准须言之有理,言之有据。比如孔子说的,与非孔子说的;又如关于“学”(第一章、第三章、第四章、第八章、第十二章);关于君子(第四章、第六章、第七章);关于仁(第二章、第七章、第九章、第十章、第十一章)等。当然有的章节会有交叉,比如第七章,说明有些章可以作不同角度思考,也可侧面反映论语章句的内涵极其丰厚。

任务二:为何要做君子?

活动探究1:“君子”人格思想的形成有其社会背景的影响,也是“君子”追求内在超越的结果。你能从孔子所处的时代角度,探求到相关原因吗?

任务阐述:时势造英雄,时代求君子。春秋末年,礼崩乐坏。百家争鸣,学说大昌。儒家强调要做真君子来拯救乱世。思想解放,学说争鸣,更有助于让各派有识之士认识到社会发展问题的严重与复杂性,于是纷纷寻求救世途径。

不妨可琢磨一下文中哪些章节隐含了时代信息?第一章,隐含了乱离之士该如何求学。第二章谈礼乐与仁的关系,当乱世之时,各种礼乐制度只是虚有其表,礼乐就乱套了。第七章所言任重道远,尤其在乱世更显可贵。第十章阐述克己复礼为仁,倡导礼的必要性,因乱世中非礼的言行太多了。第十二章提及学诗,“迩之事父,远之事君”。这些章节都折射了孔子所处的时代,是一个充满了各种矛盾的复杂的过渡时代。当时,社会矛盾急剧转化,奴隶主贵族阶级由统治地位逐渐退居次要地位,取而代之的是在蓬勃兴起和壮大的新兴地主贵族阶级。社会在变革,新事物也在萌生,"士"便是在这种情况下,顺应时代潮流产生了。处在"士"阶层的人物,在政治上的地位都比较低下,从当时的高阶层的诸侯卿相养"士"就可以窥其全貌。而所谓的"士"也争相寻找"明君","贤主",企图能得到统治者的支持,推行并实施其政治主张。孔子倡导的儒家思想致力于为当时社会“正名”,“名不正则不顺”,以仁者之心,矢志推行仁、礼、乐的主张。

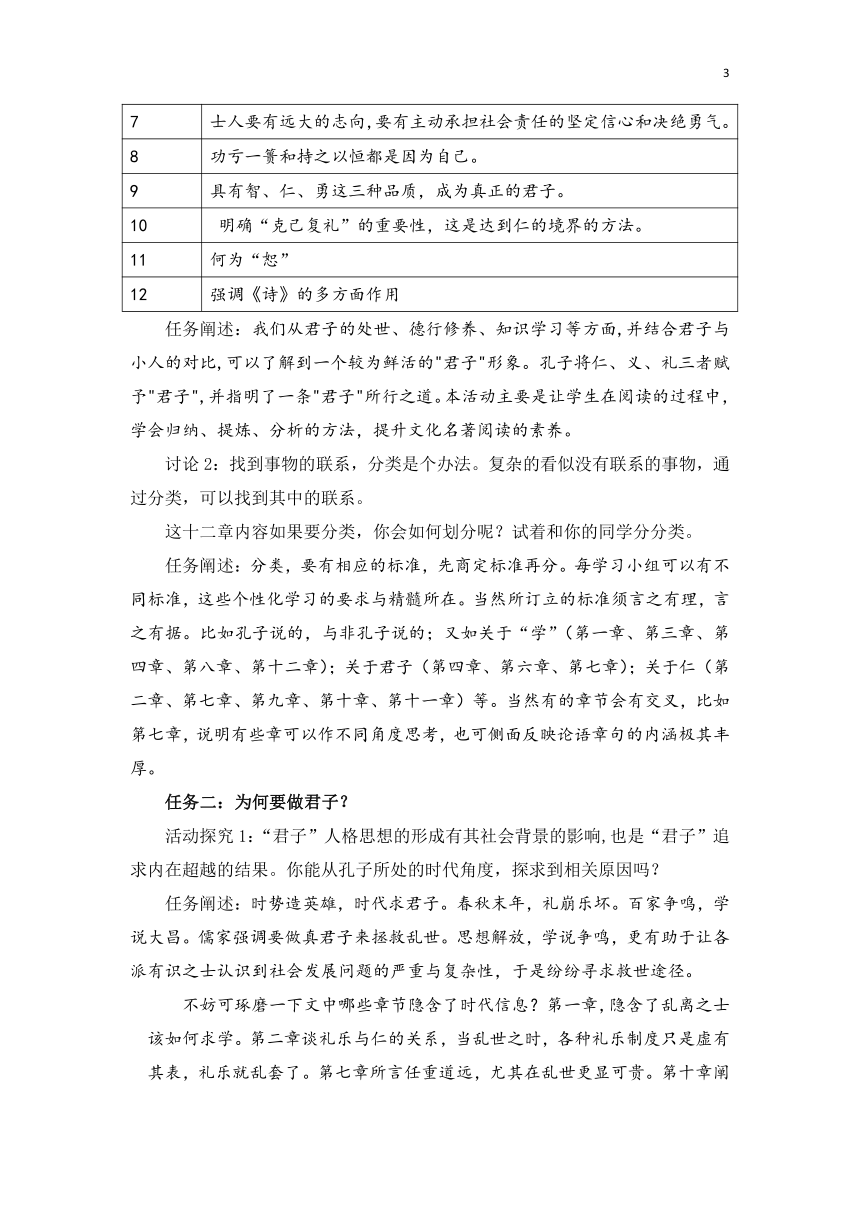

活动探究2:儒家自身角度探求。打铁还要自身硬,儒家对自身的要求历来很高。从这十二章看,儒家的“君子”从哪些方面来要求自身?请和你的同学一起归类,并依托本文合作完成一个思维导图。

完成的“思维导图”参考:

任务阐述:可以这结合十二章内容,也可以拓展到《论语》整本书:关于君子仁人的发展需在哪些方面做到位 为政,为人,为学,军事等,尽管儒家反对战争与杀伐,但儒家也强调凡文事者必武备之。

任务三:“君子之道”之我见

活动1:认同其君子之道的精彩表达。

任务阐述:文中多方谈论了君子之道,其中有一些肯定是你所认同的。请挑选一至两章你特别赞同的加以解说分享。

以我赞同 ,因为 , , 。

注意前后连贯,思维的推进,可选择运用并列式或递进式,可全认同,也可部分认同,表达时要准确到位,如部分赞同,可斟酌采取什么句式(措词、口吻)比较妥当。

我赞同子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”因为君子不过于关注物质享受,尽管有着良好的品行,仍不断地去接近贤能有道之人来匡正自己,君子对道德始终有着更高的追求,他们才是真正的好学者。

活动2:对照自身,提出倡议。

任务阐述:有赞同,就有反对的,对于那些不太认同的,你可结合自身理解与先贤交流,给出自己的困惑疑虑,寻求解答。对于赞同的联系自己,发出倡议,号召当代青年也加强自身修养。

请以如下句式来表达:

因为 , , ,我对 感到困惑;

因为 , , ,我倡导 。

因为知、仁、勇三者,不但是君子所向往的三种境界,是孔子竭尽一生努力奋斗和实践的,也是我们修身必备的品德,是天下人都要具备并运用于日常的的德行。我倡导每个人都追求 “知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”的境界

【课后任务】

1.在明了《论语十二章》的思想内涵后,试着探究其语言特色。

2.子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》,可以兴可以观(观察了解天地万物与人间万象。),可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)孔子非常重视对《诗》的学习,那么《诗》真的是一个人提高修养所必须要钻研的吗?

参考答案:

1.本文采用简洁明了的语录体形式,通过师徒的对话来传达人物的思想主张,表明人物的观点,体现人物之间的情感活动。另外,文中多采用比喻、对偶等修辞手法,言简义丰。文中还多次运用反问句,言语之间跳跃较大,含意丰富。

2.观点一:是必须研读的。孔子认为,不学习《诗》,就没有办法说话,学《诗》能知言善语,可以激发人的情感,可以观察政治、风俗的盛衰得失,可以提高人际交往能力,可以在礼的准则下怨刺时政。

观点二:不是必须研读的。孔子只是在当时的社会背景下,提出要学习《诗》的建议,孔子看重《诗》,其本质是对教化和德行的重视。如果一个人通过其他途径能够获得相关的教育,不一定必须研读这部书。言之有理即可。