5.2 《大学之道》 任务式教案统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.2 《大学之道》 任务式教案统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 100.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 09:37:16 | ||

图片预览

文档简介

《大学之道》教学设计

【课文提要】

《大学》相传为孔子弟子曾子所作,是儒家思想的一篇重要散文,也是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。它原先并未独立成篇。北宋时期程颢、程颐等大儒竭力尊崇《礼记》,使得《礼记》在儒学系统中的地位日益提升,后南宋朱熹将《大学》从《礼记》中抽离出来,又作章句,如此,才和《中庸》《论语》《孟子》并称"四书",成为四书之首。宋元之后,《大学》成为封建科举考试的必读书,对中国古代教育产生了极大的影响。

《大学》全篇只有2100多字,以简约的文辞,对先秦儒家道德修养理论,以及关于道德修养的基本原则和方法,作了高度概括总结。其深刻的内涵,对后世读者在做人、处事、乃至治国理政方面等都有深远的影响。本文节选的内容,是《大学》开篇部分,只占全篇的十分之一,但意义重大,因为它是全篇的总纲。

《大学》提出的"三纲领"(明明德、亲民、止于至善)和"八条目"(格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下),强调修己是治人的前提,修己的目的是为了治国平天下,说明治国平天下和个人道德修养的一致性 。

【任务目标】

《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德性教养均有重要影响。学习《大学》开篇部分,加深对传统文化之根的理解。注意领会曾子对社会人生的洞察,思考“大学之道”对道德修养、品性建设的当代意义;感受《大学》条贯分明的论说风格,理解其严密的逻辑,领悟其高妙的说理艺术。

本课的学习任务目标如下:

1.熟读课文,能运用工具书逐句翻译文章,能正确地背诵全文。

2.联系初中《礼记二则》及《论语》中曾子言说的思想内容,结合儒家思想的基本要义,体会文本蕴含的深刻哲理,培养付诸实践的意识。

3.了解《大学》的有关知识,初步探究其论说特色。

【预习任务】

1.阅读《大学之道》,口头翻译全文。

2.在明确句意的基础上,熟读,能背诵。

3.思考《大学之道》的核心思想内容是什么,围绕这一核心,又从哪些方面来论说的?你认同这些思想观点吗?

【任务设计】

任务一:明确大学之道

讨论1:《大学之道》非常准确地概括了《大学》的主旨,也从根本上揭示了儒学的基本精神。你能从文本中读出大学的主旨吗?

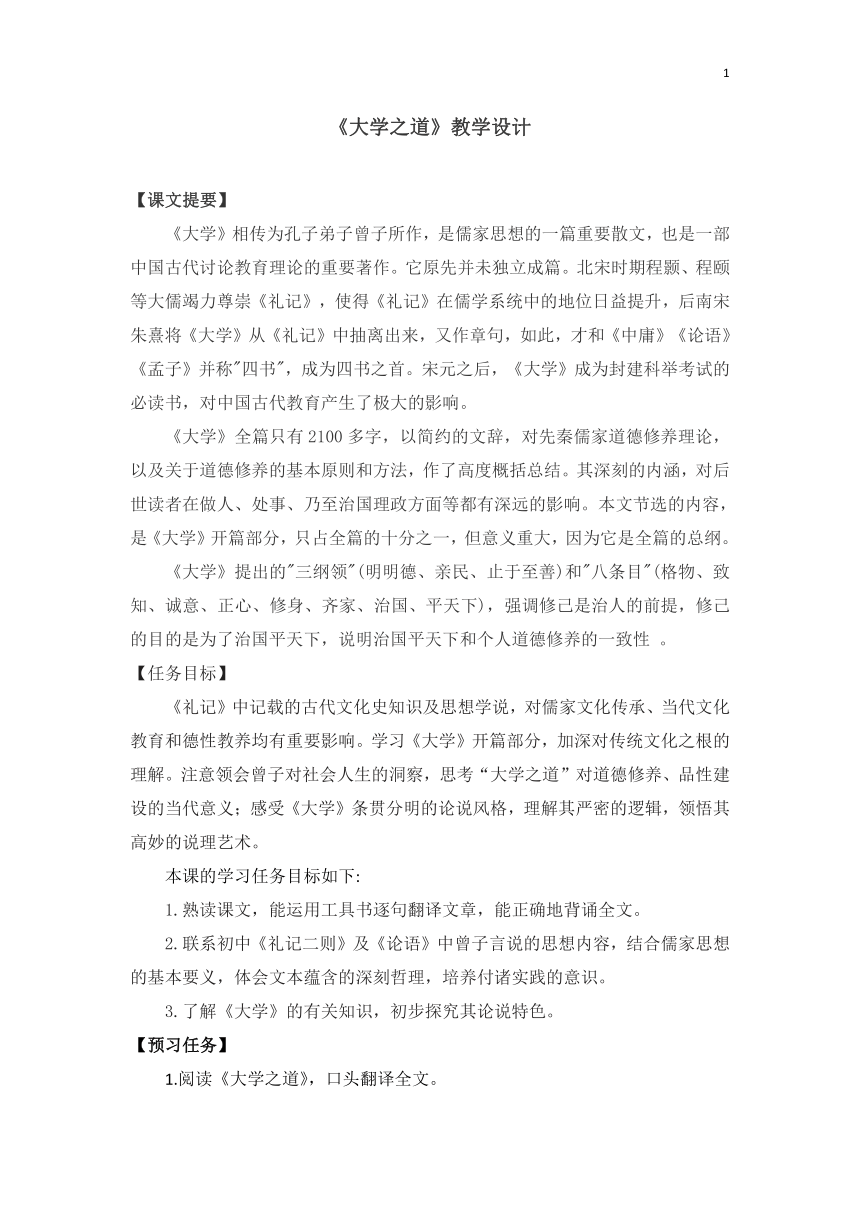

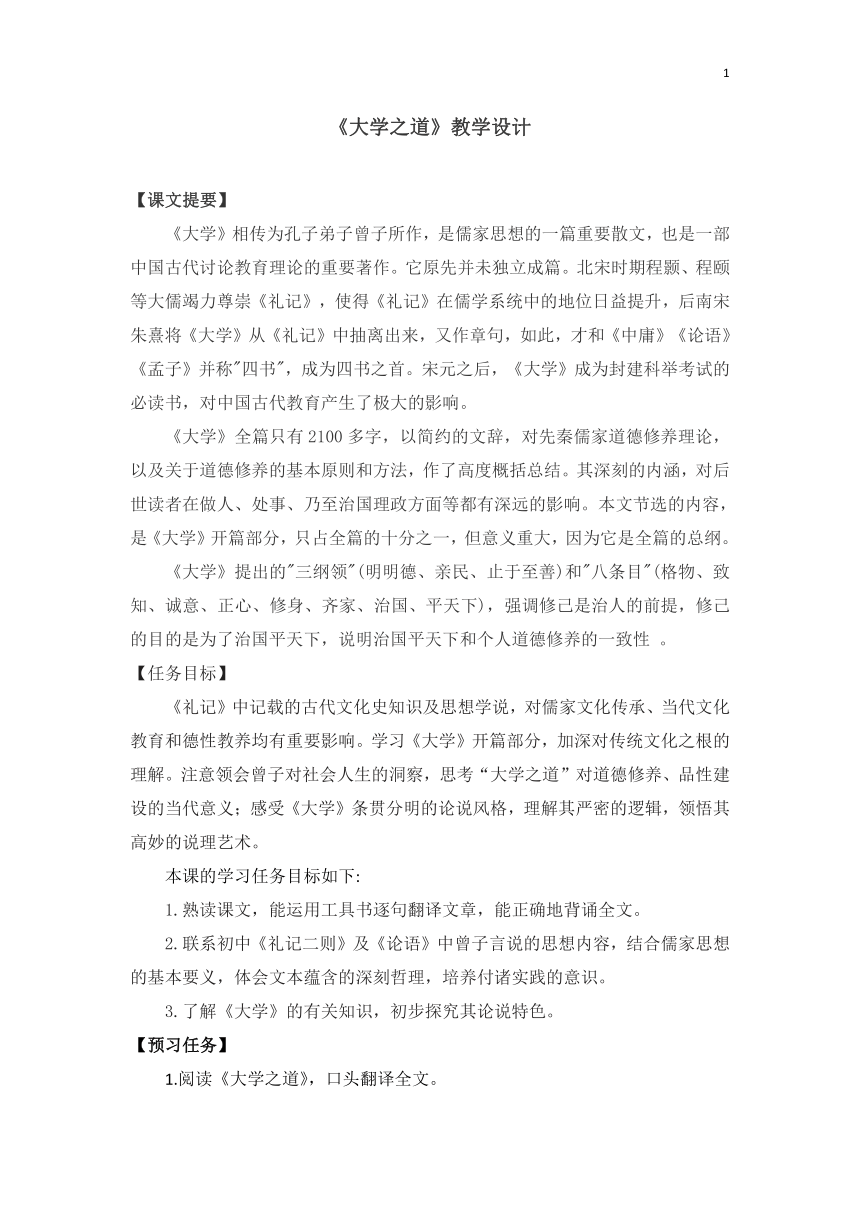

任务阐述:《大学》是讲治国平天下的学问,但是它也遵循孔子的思想,并不是就事来论事,而是将孔子一贯强调的人的精神的弘扬和道德品行培养放在最优先地位。请填写下面表格,明确大学与小学的区别。

古代学制 大学 小学

学习内容 教授学生“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”

概括归纳 文化基础知识

基本技能和基本礼节

古代学制 大学 小学

学习内容 教学生穷理、正心、修己、治人之道,即学习如何参与社会管理,参与国家政治 详训诂,明句读; 教授学生“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”

概括归纳 大人之学、成人之学的基本原理 文化基础知识

使人能够完善道德、治国安邦的大学问 基本技能和基本礼节

另外,“道”原来是道路之意,“大学之道”的“道”指古代在大学阶段学习到的基本规律和基本原则,包括为人、为政、哲学等。明确了大学与小学的区别,“大学之道”就显而易见了,“大学之道在明明德,在亲民,在止于至善”它是指格物穷理、修身正心的根本原则,是儒家倡导的“修己治人,治国安邦”大学问。

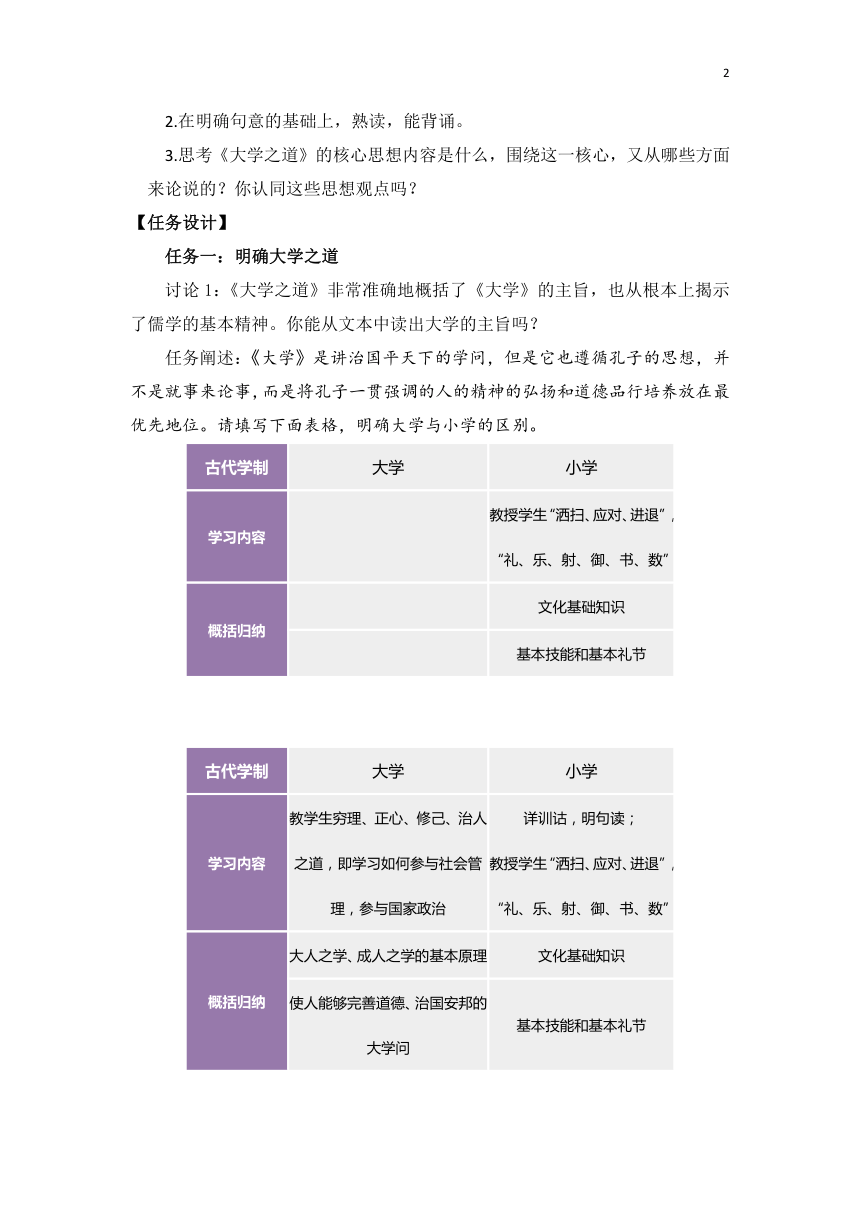

讨论2:大学之道的三纲领很容易记,但其内部联系并不是特别容易明白。你能说清这三者是什么关系吗?

任务阐述:知其然,还要明确其内在联系。三纲领是每一个学习者的最终目标。但它们之间是平行的关系,还是其它的情形呢?

明明德,彰明美德,是一个长期实践的过程;亲民,亲近爱护百姓,或者使民众去旧立新,它可以是明明德的目的所在;而止于至善,到达美德修养的最高境界,这是最终理想所在,是根本所在。三者逐层深入,层层递进。可以用思维导图显示:

任务二:为何要遵行大学之道?

活动探究1:大学之道确实重要,至于为何重要,你能寻求到相关原因阐释吗?

任务阐述:“知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。”“止定静安虑得”这六个动词以“止”为起,以“得”为终。“止”于哪里,就是文本开宗明义所提出大学之道的“三纲”,这三纲才是引领学者学习的目标。以此目标为逻辑起点,才会有定、静、安、虑,最终有“得”。言下之意,没有那个“起点”,也就不可能有“得”,于此,可见“大学之道”的必要性。

而“物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。”从普遍方法论角度强调大学之道的重要引导作用,言下之意,大学之道就是那个始,那个本。

当然,后文八目中也阐释了其巨大功用,即众所周知的修身齐家治国平天下。

活动探究2:八条目是对三纲领的承接。八条目和三纲领间到底是如何关系,八条目间具体是什么联系?

任务阐述:先明确八条目间的关系,再明确八条目与三纲领间的联系。八条目虽然内容较多,但它们前后衔接,一以贯之。

“修身、齐家、治国、平天下”,是中国儒家圣贤智慧的结晶。而儒家先贤的智慧都不是不接地气的,自我、家族、民族、国家和天下观念在古代中国人那里都是一脉相承的。

大学之道,提出了“三纲领”(明明德、亲民、止于至善),而“八条目”(格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下),是实施三纲领的具体路径。修己是治人的前提,修己的目的是为了治国平天下;而治国平天下基于正己修身。由此可见,治平和天下大事和个体道德修养的一致性。

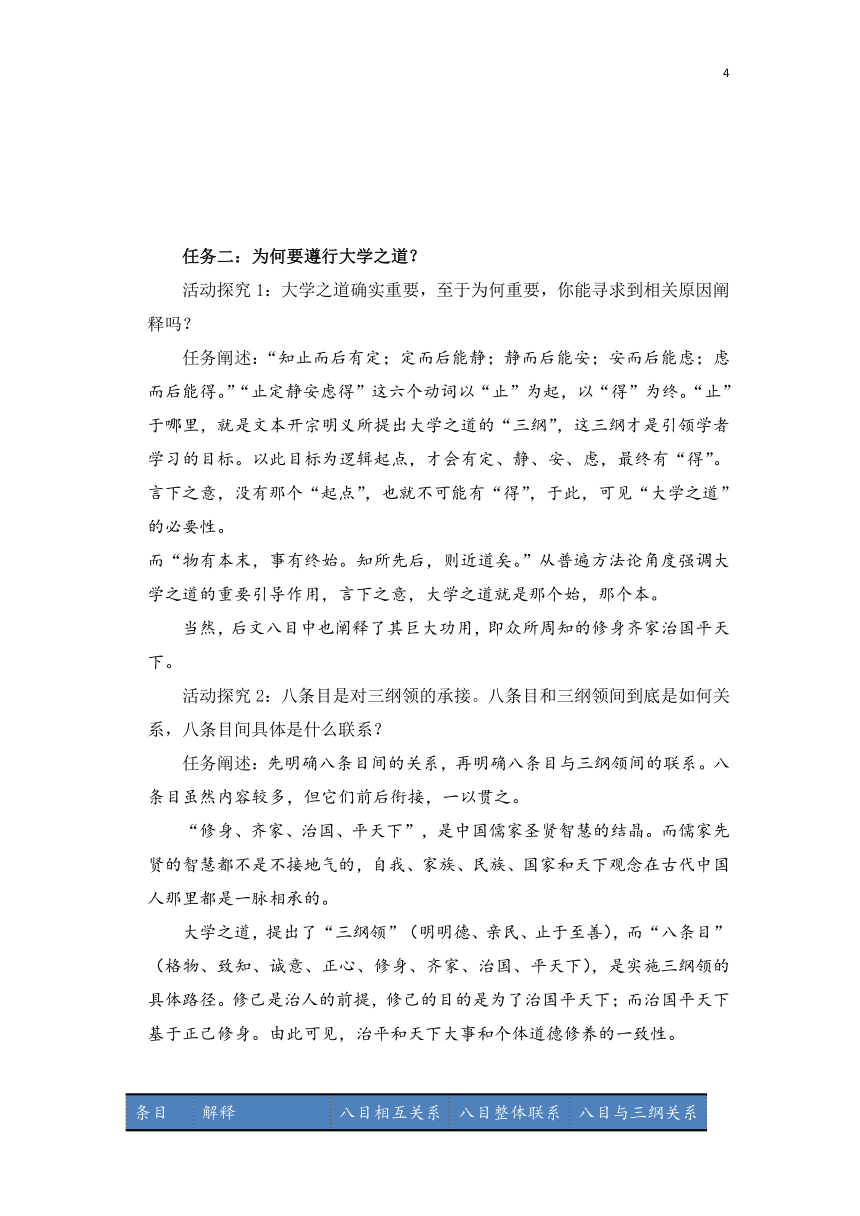

条目 解释 八目相互关系 八目整体联系 八目与三纲关系

格物 探究事物原理

致知 获得知识

诚意 使心意诚实

正心 端正内心

修身 修养自身

齐家 整治家庭

治国 治理国家

平天下 使天下归于太平

填写下表,用图表显示更清晰:

条目 解释 八目相互关系 八目整体联系 八目与三纲关系

格物 探究事物原理 “格物、致知”为第一步,对应的是知的功夫; “格物、致知、诚意、正心、修身”是修己 “齐有、治国、平天下”是安人 “三纲”是宗旨,是纲领,是指导思想,“八目”是实现“三纲”的具体步骤。它们是一个不可分割的整体。

致知 获得知识

诚意 使心意诚实 “诚意、正心、修身”为第二步,对应的是修的功夫;

正心 端正内心

修身 修养自身

齐家 整治家庭 “齐家、治国、平天下”是第三步,对应的是用的功夫。

治国 治理国家

平天下 使天下归于太平

任务三:“大学之道”之我见

活动1:认同其大学之道的精彩表达

任务阐述:文中多方阐释了大学之道及其三纲八目,其中有一些论述、观点肯定是你所认同的。请挑选一些你特别赞同的加以解说分享。

以我赞同 ,因为 , , 。

注意前后连贯,思维的推进,可选择运用并列式或递进式,可全认同,也可部分认同,表达时要准确到位,如部分赞同,可斟酌采取什么句式(措词、口吻)比较妥当。

我赞同“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”因为身修而家齐,家齐而国治,国治而天下平;反过来看,欲治其国者,先齐其家,欲齐家者,先修其身;立德也好,立功也罢,成人也好,成事也罢,都离不开修身这个基本功。

活动2:对照自身,提出倡议

任务阐述:有赞同,就有反对的,对于那些不太认同的,你可结合自身理解与先贤交流,给出自己的困惑疑虑,寻求解答。对于赞同的联系自己,发出倡议,号召当代青年也加强自身修养。

请以如下句式来表达:

因为 , , ,我对 感到困惑;

因为 , , ,我倡导 。

因为 治国需齐家 , 齐家需修身 , 修身需正心 ,正心需诚意,诚意需致知,致知需格物,鉴于部分当代青少年盲目追求好高骛远,我倡导 在基础学习阶段要夯实格物致知功夫,真正沉潜修身,为日后发展打下良基。

【课后任务】

1.找出本文使用顶真修辞的语句,试着探究其作用。

2.下列句子中加粗的词语,是一种特殊的古代语言现象,请指出这种语言现象的名称,试着概括其定义。建议先结合词性进行解释,再给他们归类,在归类的基础上加以概括归纳。

① 大学之道在明明德

②在止于至善

③欲治其国者,先齐其家

④先正其心

⑤先诚其意

⑥必先苦其心志

⑦南征北战

参考答案

1.“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。”

《大学之道》属论说类文章,说理时使用顶真的修辞手法,可以使条理清晰,逻辑性强,最终使论证准确而严密。

2.①形容词作动词,彰明。②形容词作名词,完善的境界。③④⑤⑥形容词的使动用法:齐,使……整齐有序;正,使……端正;诚,使……真诚、无私;苦,使……受苦。⑦名词作状语,向南,向北。

可分为四类①/②/③④⑤⑥/⑦,分别对应形作动、形作名、形容词的使动用法、名作状。

这类现象称为词类活用。词类活用是古代汉语一种比较特殊的现象,它是指某些词在语境中,改变了它原来的词性功能,而去充当其它词类的语法现象。古代汉语中,词类活用比较常见,它是古代汉语的一个重要语法特点,掌握它,对于我们阅读古典文学益处多多。词类活用其种类,主要包括名词、形容词、数词用作一般动词,名词作状语,使动用法和意动用法等。

【课文提要】

《大学》相传为孔子弟子曾子所作,是儒家思想的一篇重要散文,也是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。它原先并未独立成篇。北宋时期程颢、程颐等大儒竭力尊崇《礼记》,使得《礼记》在儒学系统中的地位日益提升,后南宋朱熹将《大学》从《礼记》中抽离出来,又作章句,如此,才和《中庸》《论语》《孟子》并称"四书",成为四书之首。宋元之后,《大学》成为封建科举考试的必读书,对中国古代教育产生了极大的影响。

《大学》全篇只有2100多字,以简约的文辞,对先秦儒家道德修养理论,以及关于道德修养的基本原则和方法,作了高度概括总结。其深刻的内涵,对后世读者在做人、处事、乃至治国理政方面等都有深远的影响。本文节选的内容,是《大学》开篇部分,只占全篇的十分之一,但意义重大,因为它是全篇的总纲。

《大学》提出的"三纲领"(明明德、亲民、止于至善)和"八条目"(格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下),强调修己是治人的前提,修己的目的是为了治国平天下,说明治国平天下和个人道德修养的一致性 。

【任务目标】

《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德性教养均有重要影响。学习《大学》开篇部分,加深对传统文化之根的理解。注意领会曾子对社会人生的洞察,思考“大学之道”对道德修养、品性建设的当代意义;感受《大学》条贯分明的论说风格,理解其严密的逻辑,领悟其高妙的说理艺术。

本课的学习任务目标如下:

1.熟读课文,能运用工具书逐句翻译文章,能正确地背诵全文。

2.联系初中《礼记二则》及《论语》中曾子言说的思想内容,结合儒家思想的基本要义,体会文本蕴含的深刻哲理,培养付诸实践的意识。

3.了解《大学》的有关知识,初步探究其论说特色。

【预习任务】

1.阅读《大学之道》,口头翻译全文。

2.在明确句意的基础上,熟读,能背诵。

3.思考《大学之道》的核心思想内容是什么,围绕这一核心,又从哪些方面来论说的?你认同这些思想观点吗?

【任务设计】

任务一:明确大学之道

讨论1:《大学之道》非常准确地概括了《大学》的主旨,也从根本上揭示了儒学的基本精神。你能从文本中读出大学的主旨吗?

任务阐述:《大学》是讲治国平天下的学问,但是它也遵循孔子的思想,并不是就事来论事,而是将孔子一贯强调的人的精神的弘扬和道德品行培养放在最优先地位。请填写下面表格,明确大学与小学的区别。

古代学制 大学 小学

学习内容 教授学生“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”

概括归纳 文化基础知识

基本技能和基本礼节

古代学制 大学 小学

学习内容 教学生穷理、正心、修己、治人之道,即学习如何参与社会管理,参与国家政治 详训诂,明句读; 教授学生“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”

概括归纳 大人之学、成人之学的基本原理 文化基础知识

使人能够完善道德、治国安邦的大学问 基本技能和基本礼节

另外,“道”原来是道路之意,“大学之道”的“道”指古代在大学阶段学习到的基本规律和基本原则,包括为人、为政、哲学等。明确了大学与小学的区别,“大学之道”就显而易见了,“大学之道在明明德,在亲民,在止于至善”它是指格物穷理、修身正心的根本原则,是儒家倡导的“修己治人,治国安邦”大学问。

讨论2:大学之道的三纲领很容易记,但其内部联系并不是特别容易明白。你能说清这三者是什么关系吗?

任务阐述:知其然,还要明确其内在联系。三纲领是每一个学习者的最终目标。但它们之间是平行的关系,还是其它的情形呢?

明明德,彰明美德,是一个长期实践的过程;亲民,亲近爱护百姓,或者使民众去旧立新,它可以是明明德的目的所在;而止于至善,到达美德修养的最高境界,这是最终理想所在,是根本所在。三者逐层深入,层层递进。可以用思维导图显示:

任务二:为何要遵行大学之道?

活动探究1:大学之道确实重要,至于为何重要,你能寻求到相关原因阐释吗?

任务阐述:“知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。”“止定静安虑得”这六个动词以“止”为起,以“得”为终。“止”于哪里,就是文本开宗明义所提出大学之道的“三纲”,这三纲才是引领学者学习的目标。以此目标为逻辑起点,才会有定、静、安、虑,最终有“得”。言下之意,没有那个“起点”,也就不可能有“得”,于此,可见“大学之道”的必要性。

而“物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。”从普遍方法论角度强调大学之道的重要引导作用,言下之意,大学之道就是那个始,那个本。

当然,后文八目中也阐释了其巨大功用,即众所周知的修身齐家治国平天下。

活动探究2:八条目是对三纲领的承接。八条目和三纲领间到底是如何关系,八条目间具体是什么联系?

任务阐述:先明确八条目间的关系,再明确八条目与三纲领间的联系。八条目虽然内容较多,但它们前后衔接,一以贯之。

“修身、齐家、治国、平天下”,是中国儒家圣贤智慧的结晶。而儒家先贤的智慧都不是不接地气的,自我、家族、民族、国家和天下观念在古代中国人那里都是一脉相承的。

大学之道,提出了“三纲领”(明明德、亲民、止于至善),而“八条目”(格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下),是实施三纲领的具体路径。修己是治人的前提,修己的目的是为了治国平天下;而治国平天下基于正己修身。由此可见,治平和天下大事和个体道德修养的一致性。

条目 解释 八目相互关系 八目整体联系 八目与三纲关系

格物 探究事物原理

致知 获得知识

诚意 使心意诚实

正心 端正内心

修身 修养自身

齐家 整治家庭

治国 治理国家

平天下 使天下归于太平

填写下表,用图表显示更清晰:

条目 解释 八目相互关系 八目整体联系 八目与三纲关系

格物 探究事物原理 “格物、致知”为第一步,对应的是知的功夫; “格物、致知、诚意、正心、修身”是修己 “齐有、治国、平天下”是安人 “三纲”是宗旨,是纲领,是指导思想,“八目”是实现“三纲”的具体步骤。它们是一个不可分割的整体。

致知 获得知识

诚意 使心意诚实 “诚意、正心、修身”为第二步,对应的是修的功夫;

正心 端正内心

修身 修养自身

齐家 整治家庭 “齐家、治国、平天下”是第三步,对应的是用的功夫。

治国 治理国家

平天下 使天下归于太平

任务三:“大学之道”之我见

活动1:认同其大学之道的精彩表达

任务阐述:文中多方阐释了大学之道及其三纲八目,其中有一些论述、观点肯定是你所认同的。请挑选一些你特别赞同的加以解说分享。

以我赞同 ,因为 , , 。

注意前后连贯,思维的推进,可选择运用并列式或递进式,可全认同,也可部分认同,表达时要准确到位,如部分赞同,可斟酌采取什么句式(措词、口吻)比较妥当。

我赞同“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”因为身修而家齐,家齐而国治,国治而天下平;反过来看,欲治其国者,先齐其家,欲齐家者,先修其身;立德也好,立功也罢,成人也好,成事也罢,都离不开修身这个基本功。

活动2:对照自身,提出倡议

任务阐述:有赞同,就有反对的,对于那些不太认同的,你可结合自身理解与先贤交流,给出自己的困惑疑虑,寻求解答。对于赞同的联系自己,发出倡议,号召当代青年也加强自身修养。

请以如下句式来表达:

因为 , , ,我对 感到困惑;

因为 , , ,我倡导 。

因为 治国需齐家 , 齐家需修身 , 修身需正心 ,正心需诚意,诚意需致知,致知需格物,鉴于部分当代青少年盲目追求好高骛远,我倡导 在基础学习阶段要夯实格物致知功夫,真正沉潜修身,为日后发展打下良基。

【课后任务】

1.找出本文使用顶真修辞的语句,试着探究其作用。

2.下列句子中加粗的词语,是一种特殊的古代语言现象,请指出这种语言现象的名称,试着概括其定义。建议先结合词性进行解释,再给他们归类,在归类的基础上加以概括归纳。

① 大学之道在明明德

②在止于至善

③欲治其国者,先齐其家

④先正其心

⑤先诚其意

⑥必先苦其心志

⑦南征北战

参考答案

1.“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。”

《大学之道》属论说类文章,说理时使用顶真的修辞手法,可以使条理清晰,逻辑性强,最终使论证准确而严密。

2.①形容词作动词,彰明。②形容词作名词,完善的境界。③④⑤⑥形容词的使动用法:齐,使……整齐有序;正,使……端正;诚,使……真诚、无私;苦,使……受苦。⑦名词作状语,向南,向北。

可分为四类①/②/③④⑤⑥/⑦,分别对应形作动、形作名、形容词的使动用法、名作状。

这类现象称为词类活用。词类活用是古代汉语一种比较特殊的现象,它是指某些词在语境中,改变了它原来的词性功能,而去充当其它词类的语法现象。古代汉语中,词类活用比较常见,它是古代汉语的一个重要语法特点,掌握它,对于我们阅读古典文学益处多多。词类活用其种类,主要包括名词、形容词、数词用作一般动词,名词作状语,使动用法和意动用法等。