7 《兼爱》任务式教案统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 7 《兼爱》任务式教案统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 23.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 09:38:18 | ||

图片预览

文档简介

《兼爱》教学设计

【课文提要】

《兼爱》有上、中、下三篇,本文选的是上篇。“兼爱”是墨子最根本、最核心的思想,其本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。兼爱还表现在大国不侵略小国,国与国之间无战事,和平共处。墨子认为社会动乱的原因就在于人们不能兼爱,人们只有通过“兼相爱,交相利”才能达到社会安定的状态。这种理论具有反抗贵族等级观念的进步意义,但同时也带有强烈的理想色彩。

墨子追求语言的浅白、逻辑的严谨和结构的层次感,同时又反复论说,形成了独特的论说风格。

【任务目标】

学习本课时,要注意加深对墨子思想的理解,体味墨子学说的现实意义,并领会墨子语言浅显,论证严密的写作风格。

本课的学习任务目标如下:

1. 通过筛选观点,厘清文章的论证思路,感受墨子逻辑严密、质朴深刻的说理之美。

2.从本文的学习中概括作者的观点和态度,感受墨子“摩顶放踵利天下”的精神力量,同时思考墨子“兼爱”思想的现实意义,从而涵咏心灵,激励人生。

3.比较阅读孟子《人皆有不忍人之心》与墨子的《兼爱》,比较“仁爱”思想与墨家“兼爱”思想,加深对传统文化的理解。

【预习任务】

1.课前查阅资料了解墨子及其著作,了解和整理墨子的主要思想。

2.通过个人朗读和同桌对读相结合,对照注释疏通课文字词,理解课文内容。

3.了解《墨子》,初步体会墨子论证的风格。

【任务设计】

任务一: 阅读全文,整体把握全文结构,筛选、理解作者观点。

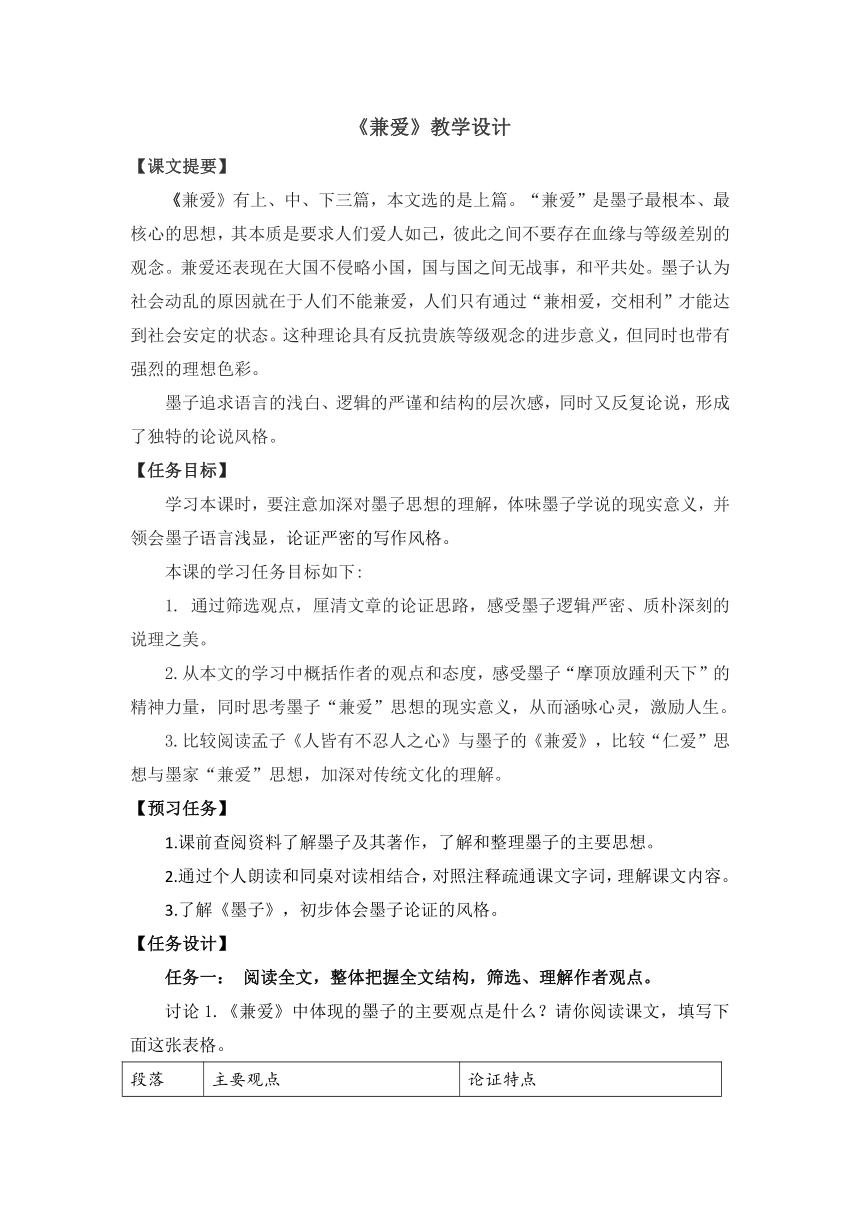

讨论1.《兼爱》中体现的墨子的主要观点是什么?请你阅读课文,填写下面这张表格。

段落 主要观点 论证特点

第一段 圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之。 类比论证

第二段 当察乱何自起?起不相爱。 举例论证,,因果论证,运用铺排句式

第三段 若使天下兼相爱,则天下治。 假设论证,运用铺排、反问的句式

第四段 故天下兼相爱则治,交相恶则乱。 引用论证、反问句式

全文主要观点 天下兼相爱则治,交相恶则乱。

任务阐述:本文语言简洁,观点、论证条理都非常清晰,每段都有主要观点。通过每段观点的筛选和梳理,总结本文主要观点,可以快速把握文章的主要思想。

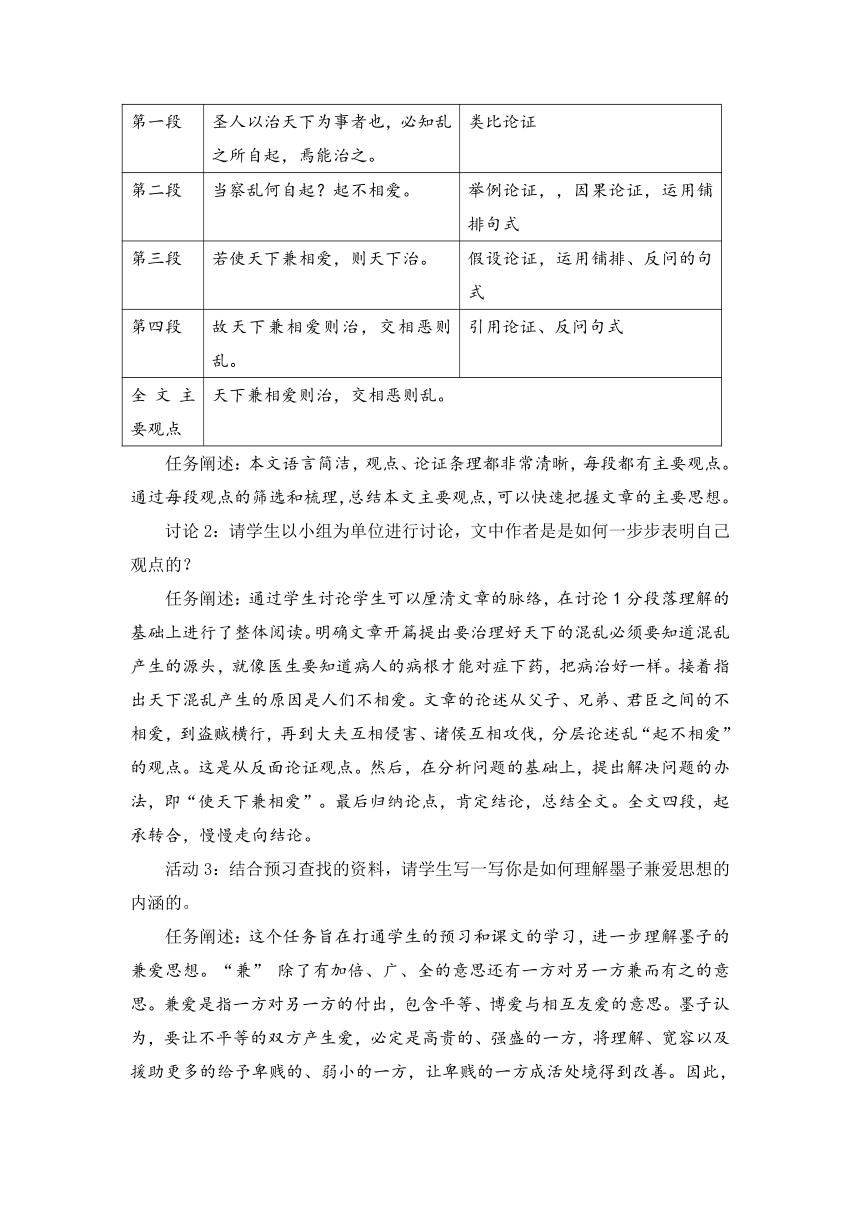

讨论2:请学生以小组为单位进行讨论,文中作者是是如何一步步表明自己观点的?

任务阐述:通过学生讨论学生可以厘清文章的脉络,在讨论1分段落理解的基础上进行了整体阅读。明确文章开篇提出要治理好天下的混乱必须要知道混乱产生的源头,就像医生要知道病人的病根才能对症下药,把病治好一样。接着指出天下混乱产生的原因是人们不相爱。文章的论述从父子、兄弟、君臣之间的不相爱,到盗贼横行,再到大夫互相侵害、诸侯互相攻伐,分层论述乱“起不相爱”的观点。这是从反面论证观点。然后,在分析问题的基础上,提出解决问题的办法,即“使天下兼相爱”。最后归纳论点,肯定结论,总结全文。全文四段,起承转合,慢慢走向结论。

活动3:结合预习查找的资料,请学生写一写你是如何理解墨子兼爱思想的内涵的。

任务阐述:这个任务旨在打通学生的预习和课文的学习,进一步理解墨子的兼爱思想。“兼” 除了有加倍、广、全的意思还有一方对另一方兼而有之的意思。兼爱是指一方对另一方的付出,包含平等、博爱与相互友爱的意思。墨子认为,要让不平等的双方产生爱,必定是高贵的、强盛的一方,将理解、宽容以及援助更多的给予卑贱的、弱小的一方,让卑贱的一方成活处境得到改善。因此,“兼爱”的目的很明确,就是要努力做到出身高贵的爱护出身低贱的,强大的爱护弱小的。兼爱实际上反映贫弱者的心声,带有鲜明的平民色彩。

活动4:小组合作讨论,墨子的“兼爱”思想对当今社会有意义吗?

任务阐述:这个讨论意在探讨“兼爱”思想在当代社会的意义。墨子认为天下混乱产生的原因是人们不相爱,因此他提出“兼相爱”,认为“兼相爱”是治理天下混乱的良方。墨子认为,兼爱互利是为治之道,“兼相爱”并不否定自爱,而是把自爱与爱人结合起来,力求使自利与互利两不偏废,如此天下才能实现和谐、富足。墨子的这种兼爱思想是一种达致和谐的崇高理想,至今仍有其不可抹杀的现实意义,特别是对当今中国构建和谐社会具有重要的启迪意义。

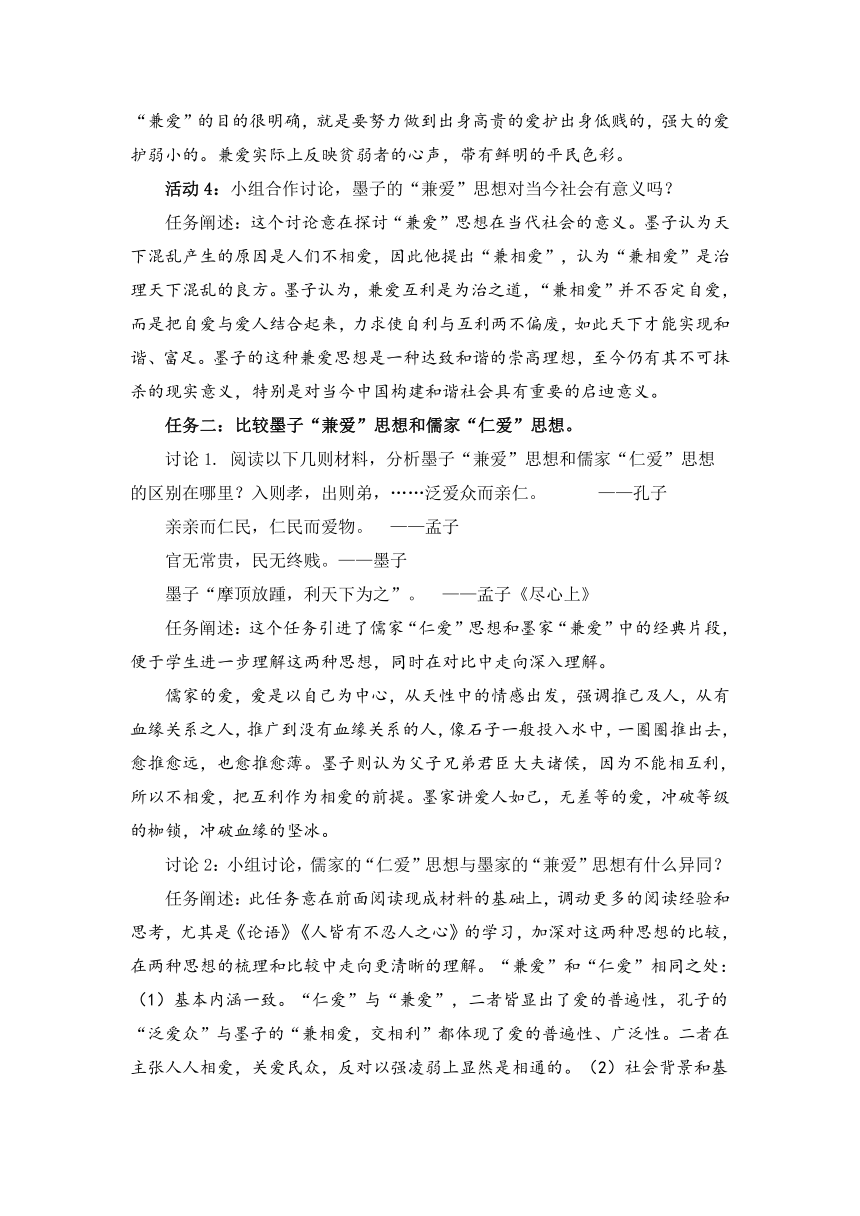

任务二:比较墨子“兼爱”思想和儒家“仁爱”思想。

讨论1. 阅读以下几则材料,分析墨子“兼爱”思想和儒家“仁爱”思想

的区别在哪里?入则孝,出则弟,……泛爱众而亲仁。 ——孔子

亲亲而仁民,仁民而爱物。 ——孟子

官无常贵,民无终贱。——墨子

墨子“摩顶放踵,利天下为之”。 ——孟子《尽心上》

任务阐述:这个任务引进了儒家“仁爱”思想和墨家“兼爱”中的经典片段,便于学生进一步理解这两种思想,同时在对比中走向深入理解。

儒家的爱,爱是以自己为中心,从天性中的情感出发,强调推己及人,从有血缘关系之人,推广到没有血缘关系的人,像石子一般投入水中,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。墨子则认为父子兄弟君臣大夫诸侯,因为不能相互利,所以不相爱,把互利作为相爱的前提。墨家讲爱人如己,无差等的爱,冲破等级的枷锁,冲破血缘的坚冰。

讨论2:小组讨论,儒家的“仁爱”思想与墨家的“兼爱”思想有什么异同?

任务阐述:此任务意在前面阅读现成材料的基础上,调动更多的阅读经验和思考,尤其是《论语》《人皆有不忍人之心》的学习,加深对这两种思想的比较,在两种思想的梳理和比较中走向更清晰的理解。“兼爱”和“仁爱”相同之处:(1)基本内涵一致。“仁爱”与“兼爱”,二者皆显出了爱的普遍性,孔子的“泛爱众”与墨子的“兼相爱,交相利”都体现了爱的普遍性、广泛性。二者在主张人人相爱,关爱民众,反对以强凌弱上显然是相通的。(2)社会背景和基本目标相同。孔子的“仁爱”思想和墨子的“兼爱”思想都是产生在春秋战国的社会动乱时期,都怀着安邦定国、终止混乱纷争的理想。

不同之处:(1)具体内涵不同。儒家的“仁爱”思想是建立在宗法等级制度、血缘关系基础上的有差别的爱,是有先后等级顺序的,是由“爱亲”到“爱人”,最后才是“泛爱众”。它要求按照宗法等级秩序,即尊卑、贵贱、亲疏的顺序去爱人。墨家的“兼爱”思想是一种超越血缘关系的爱,这种爱没有尊卑、亲疏、贵贱的差别,即“兼相爱”,借此达到利人如已、无私利他的“交相利”的目的。(2)爱的倾向性不同。儒家的“仁爱”思想是“已所不欲,勿施于人”“己欲立而立人,已欲达而达人”,主张尽心,不言回报,只求尽职尽责,不问自己的权利。墨子的“兼爱”思想则是站在功利的角度上,提出了对等互报的原则,即“兼相爱,交相利”。

总体看来,儒家的“仁爱”是一种有差别和等级的爱,即要求以对父母兄弟之爱为同心圆的圆心,层层外推,逐渐扩展到对宗族、国家和社会的爱。而墨家的“兼爱”是一种无差别和等级的爱,它要求人们抛却血缘和差别等级,不分厚薄亲疏,爱人如己。

任务三:总结本文的写作特色,体味孟子的写作风格和说理特点。

活动1:阅读下面关于墨子文章风格的点评,说说你是怎么理解的?

墨子文章“意显而语质”。——刘勰在《文心雕龙·诸子》

楚王谓田鸠曰∶"墨子者,显学也。…其言多而不辩(不讲求辞令),何也 "曰∶"……墨子若辩其辞,则恐人怀其文,而忘其直,以文害用也。" ——《韩非子》

任务阐释:此任务意在通过名家点评,思考墨子言多而不辩的特点。

墨子的美学思想是实用至上的,这种文风和墨子学派一贯主张实用主义的思想是一致的。

活动2:小组交流讨论,有人说,本文的写作特色是“意质语显,逻辑清晰”,你赞同吗?试结合文本进行分析。

任务阐释:此任务意在引导学生在感性阅读的基础上提炼本文的写作特色:①意质而语显。文章质朴充实,不重文采。文辞不加修饰,浅近通俗,重在以理服人。说理具有严密的逻辑力量,论辩一气呵成,气势非凡。

②逻辑严密,明辨是非。本文先指出议论的焦点:“圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起”;然后从三个方面分别论述乱“皆起不相爱”;再通过对比指出,如果“天下兼相爱”,“则天下治”;最后顺理成章得出结论:“天下兼相爱则治,交相恶则乱。”论辩一气呵成,富于说服力与逻辑力量。

【课后任务】

思考:墨家的“兼爱”思想在今天仍然有积极意义,历史为什么没有选择墨家 请你查找资料,并写成一篇不少于700字的小论文。

参考答案:(1)墨子历史认识的局限性。

由于墨家是站在弱势群体的角度,客观地反映了身处贫困与战乱的人们的愿望,因而它成为战国时期一大学派。但是,这种“兼爱”的学说在封建等级社会能行得通吗 再者墨子所处的时代正值春秋末战国初,奴隶社会向封建社会过渡的时期。此时所出现的社会动乱并不是墨子所简单朴素理解的各方不兼爱,“交相恶”引起的,根本的则是社会生产力的发展所引起的。因此,墨子的这种兼爱的思想从根本上来说是一种理想主义,它根本是不会实现的。

(2)以血缘关系为基础的宗法等级观念根深蒂固。

中国古代是以血缘关系为纽带建立起来的宗法等级社会,自然亲情和人伦纲常被视如神圣。君权神授、君主就是法律、父权制、家长制和人情网等得到绝对认同。在这方面,儒家 “爱有等差”的原则直接为宗法等级辩护,得到历代统治者的青睐,儒学在汉代和南宋两次被奉为官方哲学便是明证。与此不同,墨子的兼爱要求视人之国、人之家乃至人之身若视其国、其家和其身,这淡化了人、己之别,直至隐蔽了吾之君、吾之父优于人之君、人之父的特权。更有甚者,兼爱中流露的天与人、上与下的平等、互惠和互利原则冲击了在上者的利益。

正因为如此,孟子抨击墨子的兼爱思想是禽兽逻辑,指出“墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也”。爱自己的孩子,总比爱兄弟的孩子要多一些;爱兄弟的孩子,也总是比爱邻居的孩子要多一些。这是常理,也是常情、常识。这不需要讨论,每个人自己的经验就可以证明。(《孟子·滕文公下》)。孟子的看法在某种程度上代表了中国传统文化的主流意识和大众心理。由此,儒家与墨家一传一绝的不同命运也就在情理之中了。这样看来,孟子的观点是对的。我们基于血缘而形成的亲疏关系,是符合人性的。而墨家这种爱在乎人情,却走了极端,太过于理想化了,爱父母和爱陌生人一样,这超越了人性本身,太难以实现了,甚至会成为“伪善”。

(3)当时社会生活环境的制约。

兼爱”虽然不是评判一个人道德高下的标准,却也涉及到人的道德层面,当时社会秩序混乱,战争不止,百姓生活困苦,在这种情况下,几乎所有的人都在为了生存而奔命,反映出的都是人自利自保的天性,对自身的道德要求根本不高,因此“兼爱”这种高尚的道德情操不可能推行。

(4)中国人注重前者、热衷于义,淡漠后者、耻于言利。

孟子的“何必曰利”符合中国人耻于言利的大众心理和价值取向,为历代统治者所提倡, 墨子的尚利倾向却为中国人所不耻(至少在表面上是如此)。儒家与墨家不同的历史命运可以在其对中国人心理倾向和价值评判的一迎合、一逆忤中得到解释和说明。

(5)墨家代表的阶级利益,令统治者忌惮。

墨子出身平民,他的思想和利益需求自然充满了民本的特点,他的草根精神是统治者所畏惧的,更何况,墨家自己有一个300多人的武装力量,令统治者忌惮。

【课文提要】

《兼爱》有上、中、下三篇,本文选的是上篇。“兼爱”是墨子最根本、最核心的思想,其本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。兼爱还表现在大国不侵略小国,国与国之间无战事,和平共处。墨子认为社会动乱的原因就在于人们不能兼爱,人们只有通过“兼相爱,交相利”才能达到社会安定的状态。这种理论具有反抗贵族等级观念的进步意义,但同时也带有强烈的理想色彩。

墨子追求语言的浅白、逻辑的严谨和结构的层次感,同时又反复论说,形成了独特的论说风格。

【任务目标】

学习本课时,要注意加深对墨子思想的理解,体味墨子学说的现实意义,并领会墨子语言浅显,论证严密的写作风格。

本课的学习任务目标如下:

1. 通过筛选观点,厘清文章的论证思路,感受墨子逻辑严密、质朴深刻的说理之美。

2.从本文的学习中概括作者的观点和态度,感受墨子“摩顶放踵利天下”的精神力量,同时思考墨子“兼爱”思想的现实意义,从而涵咏心灵,激励人生。

3.比较阅读孟子《人皆有不忍人之心》与墨子的《兼爱》,比较“仁爱”思想与墨家“兼爱”思想,加深对传统文化的理解。

【预习任务】

1.课前查阅资料了解墨子及其著作,了解和整理墨子的主要思想。

2.通过个人朗读和同桌对读相结合,对照注释疏通课文字词,理解课文内容。

3.了解《墨子》,初步体会墨子论证的风格。

【任务设计】

任务一: 阅读全文,整体把握全文结构,筛选、理解作者观点。

讨论1.《兼爱》中体现的墨子的主要观点是什么?请你阅读课文,填写下面这张表格。

段落 主要观点 论证特点

第一段 圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之。 类比论证

第二段 当察乱何自起?起不相爱。 举例论证,,因果论证,运用铺排句式

第三段 若使天下兼相爱,则天下治。 假设论证,运用铺排、反问的句式

第四段 故天下兼相爱则治,交相恶则乱。 引用论证、反问句式

全文主要观点 天下兼相爱则治,交相恶则乱。

任务阐述:本文语言简洁,观点、论证条理都非常清晰,每段都有主要观点。通过每段观点的筛选和梳理,总结本文主要观点,可以快速把握文章的主要思想。

讨论2:请学生以小组为单位进行讨论,文中作者是是如何一步步表明自己观点的?

任务阐述:通过学生讨论学生可以厘清文章的脉络,在讨论1分段落理解的基础上进行了整体阅读。明确文章开篇提出要治理好天下的混乱必须要知道混乱产生的源头,就像医生要知道病人的病根才能对症下药,把病治好一样。接着指出天下混乱产生的原因是人们不相爱。文章的论述从父子、兄弟、君臣之间的不相爱,到盗贼横行,再到大夫互相侵害、诸侯互相攻伐,分层论述乱“起不相爱”的观点。这是从反面论证观点。然后,在分析问题的基础上,提出解决问题的办法,即“使天下兼相爱”。最后归纳论点,肯定结论,总结全文。全文四段,起承转合,慢慢走向结论。

活动3:结合预习查找的资料,请学生写一写你是如何理解墨子兼爱思想的内涵的。

任务阐述:这个任务旨在打通学生的预习和课文的学习,进一步理解墨子的兼爱思想。“兼” 除了有加倍、广、全的意思还有一方对另一方兼而有之的意思。兼爱是指一方对另一方的付出,包含平等、博爱与相互友爱的意思。墨子认为,要让不平等的双方产生爱,必定是高贵的、强盛的一方,将理解、宽容以及援助更多的给予卑贱的、弱小的一方,让卑贱的一方成活处境得到改善。因此,“兼爱”的目的很明确,就是要努力做到出身高贵的爱护出身低贱的,强大的爱护弱小的。兼爱实际上反映贫弱者的心声,带有鲜明的平民色彩。

活动4:小组合作讨论,墨子的“兼爱”思想对当今社会有意义吗?

任务阐述:这个讨论意在探讨“兼爱”思想在当代社会的意义。墨子认为天下混乱产生的原因是人们不相爱,因此他提出“兼相爱”,认为“兼相爱”是治理天下混乱的良方。墨子认为,兼爱互利是为治之道,“兼相爱”并不否定自爱,而是把自爱与爱人结合起来,力求使自利与互利两不偏废,如此天下才能实现和谐、富足。墨子的这种兼爱思想是一种达致和谐的崇高理想,至今仍有其不可抹杀的现实意义,特别是对当今中国构建和谐社会具有重要的启迪意义。

任务二:比较墨子“兼爱”思想和儒家“仁爱”思想。

讨论1. 阅读以下几则材料,分析墨子“兼爱”思想和儒家“仁爱”思想

的区别在哪里?入则孝,出则弟,……泛爱众而亲仁。 ——孔子

亲亲而仁民,仁民而爱物。 ——孟子

官无常贵,民无终贱。——墨子

墨子“摩顶放踵,利天下为之”。 ——孟子《尽心上》

任务阐述:这个任务引进了儒家“仁爱”思想和墨家“兼爱”中的经典片段,便于学生进一步理解这两种思想,同时在对比中走向深入理解。

儒家的爱,爱是以自己为中心,从天性中的情感出发,强调推己及人,从有血缘关系之人,推广到没有血缘关系的人,像石子一般投入水中,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。墨子则认为父子兄弟君臣大夫诸侯,因为不能相互利,所以不相爱,把互利作为相爱的前提。墨家讲爱人如己,无差等的爱,冲破等级的枷锁,冲破血缘的坚冰。

讨论2:小组讨论,儒家的“仁爱”思想与墨家的“兼爱”思想有什么异同?

任务阐述:此任务意在前面阅读现成材料的基础上,调动更多的阅读经验和思考,尤其是《论语》《人皆有不忍人之心》的学习,加深对这两种思想的比较,在两种思想的梳理和比较中走向更清晰的理解。“兼爱”和“仁爱”相同之处:(1)基本内涵一致。“仁爱”与“兼爱”,二者皆显出了爱的普遍性,孔子的“泛爱众”与墨子的“兼相爱,交相利”都体现了爱的普遍性、广泛性。二者在主张人人相爱,关爱民众,反对以强凌弱上显然是相通的。(2)社会背景和基本目标相同。孔子的“仁爱”思想和墨子的“兼爱”思想都是产生在春秋战国的社会动乱时期,都怀着安邦定国、终止混乱纷争的理想。

不同之处:(1)具体内涵不同。儒家的“仁爱”思想是建立在宗法等级制度、血缘关系基础上的有差别的爱,是有先后等级顺序的,是由“爱亲”到“爱人”,最后才是“泛爱众”。它要求按照宗法等级秩序,即尊卑、贵贱、亲疏的顺序去爱人。墨家的“兼爱”思想是一种超越血缘关系的爱,这种爱没有尊卑、亲疏、贵贱的差别,即“兼相爱”,借此达到利人如已、无私利他的“交相利”的目的。(2)爱的倾向性不同。儒家的“仁爱”思想是“已所不欲,勿施于人”“己欲立而立人,已欲达而达人”,主张尽心,不言回报,只求尽职尽责,不问自己的权利。墨子的“兼爱”思想则是站在功利的角度上,提出了对等互报的原则,即“兼相爱,交相利”。

总体看来,儒家的“仁爱”是一种有差别和等级的爱,即要求以对父母兄弟之爱为同心圆的圆心,层层外推,逐渐扩展到对宗族、国家和社会的爱。而墨家的“兼爱”是一种无差别和等级的爱,它要求人们抛却血缘和差别等级,不分厚薄亲疏,爱人如己。

任务三:总结本文的写作特色,体味孟子的写作风格和说理特点。

活动1:阅读下面关于墨子文章风格的点评,说说你是怎么理解的?

墨子文章“意显而语质”。——刘勰在《文心雕龙·诸子》

楚王谓田鸠曰∶"墨子者,显学也。…其言多而不辩(不讲求辞令),何也 "曰∶"……墨子若辩其辞,则恐人怀其文,而忘其直,以文害用也。" ——《韩非子》

任务阐释:此任务意在通过名家点评,思考墨子言多而不辩的特点。

墨子的美学思想是实用至上的,这种文风和墨子学派一贯主张实用主义的思想是一致的。

活动2:小组交流讨论,有人说,本文的写作特色是“意质语显,逻辑清晰”,你赞同吗?试结合文本进行分析。

任务阐释:此任务意在引导学生在感性阅读的基础上提炼本文的写作特色:①意质而语显。文章质朴充实,不重文采。文辞不加修饰,浅近通俗,重在以理服人。说理具有严密的逻辑力量,论辩一气呵成,气势非凡。

②逻辑严密,明辨是非。本文先指出议论的焦点:“圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起”;然后从三个方面分别论述乱“皆起不相爱”;再通过对比指出,如果“天下兼相爱”,“则天下治”;最后顺理成章得出结论:“天下兼相爱则治,交相恶则乱。”论辩一气呵成,富于说服力与逻辑力量。

【课后任务】

思考:墨家的“兼爱”思想在今天仍然有积极意义,历史为什么没有选择墨家 请你查找资料,并写成一篇不少于700字的小论文。

参考答案:(1)墨子历史认识的局限性。

由于墨家是站在弱势群体的角度,客观地反映了身处贫困与战乱的人们的愿望,因而它成为战国时期一大学派。但是,这种“兼爱”的学说在封建等级社会能行得通吗 再者墨子所处的时代正值春秋末战国初,奴隶社会向封建社会过渡的时期。此时所出现的社会动乱并不是墨子所简单朴素理解的各方不兼爱,“交相恶”引起的,根本的则是社会生产力的发展所引起的。因此,墨子的这种兼爱的思想从根本上来说是一种理想主义,它根本是不会实现的。

(2)以血缘关系为基础的宗法等级观念根深蒂固。

中国古代是以血缘关系为纽带建立起来的宗法等级社会,自然亲情和人伦纲常被视如神圣。君权神授、君主就是法律、父权制、家长制和人情网等得到绝对认同。在这方面,儒家 “爱有等差”的原则直接为宗法等级辩护,得到历代统治者的青睐,儒学在汉代和南宋两次被奉为官方哲学便是明证。与此不同,墨子的兼爱要求视人之国、人之家乃至人之身若视其国、其家和其身,这淡化了人、己之别,直至隐蔽了吾之君、吾之父优于人之君、人之父的特权。更有甚者,兼爱中流露的天与人、上与下的平等、互惠和互利原则冲击了在上者的利益。

正因为如此,孟子抨击墨子的兼爱思想是禽兽逻辑,指出“墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也”。爱自己的孩子,总比爱兄弟的孩子要多一些;爱兄弟的孩子,也总是比爱邻居的孩子要多一些。这是常理,也是常情、常识。这不需要讨论,每个人自己的经验就可以证明。(《孟子·滕文公下》)。孟子的看法在某种程度上代表了中国传统文化的主流意识和大众心理。由此,儒家与墨家一传一绝的不同命运也就在情理之中了。这样看来,孟子的观点是对的。我们基于血缘而形成的亲疏关系,是符合人性的。而墨家这种爱在乎人情,却走了极端,太过于理想化了,爱父母和爱陌生人一样,这超越了人性本身,太难以实现了,甚至会成为“伪善”。

(3)当时社会生活环境的制约。

兼爱”虽然不是评判一个人道德高下的标准,却也涉及到人的道德层面,当时社会秩序混乱,战争不止,百姓生活困苦,在这种情况下,几乎所有的人都在为了生存而奔命,反映出的都是人自利自保的天性,对自身的道德要求根本不高,因此“兼爱”这种高尚的道德情操不可能推行。

(4)中国人注重前者、热衷于义,淡漠后者、耻于言利。

孟子的“何必曰利”符合中国人耻于言利的大众心理和价值取向,为历代统治者所提倡, 墨子的尚利倾向却为中国人所不耻(至少在表面上是如此)。儒家与墨家不同的历史命运可以在其对中国人心理倾向和价值评判的一迎合、一逆忤中得到解释和说明。

(5)墨家代表的阶级利益,令统治者忌惮。

墨子出身平民,他的思想和利益需求自然充满了民本的特点,他的草根精神是统治者所畏惧的,更何况,墨家自己有一个300多人的武装力量,令统治者忌惮。