9 《复活(节选)》教案统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 9 《复活(节选)》教案统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 24.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 09:39:17 | ||

图片预览

文档简介

《复活》教学设计

【课文提要】

《复活》是19世纪中期俄国批判现实主义作家列夫·托尔斯泰继《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》之后创作的一部长篇小说,是托尔斯泰一生思想、艺术探索的总结,被誉为俄国批判现实主义发展的高峰,首次出版于1899年。小说主要描写聂赫留朵夫引诱姑妈家女仆玛丝洛娃,使她怀孕并被赶出家门。后玛丝洛娃沦为妓女,因被指控谋财害命而受审判。聂赫留朵夫以陪审员身份出庭,认出玛丝洛娃后良心深受谴责。他为她奔走伸冤,并请求同她结婚,试图以此赎罪。上诉失败后,他陪她流放西伯利亚。他的行为感动了她,使她重新爱他。但为不损害他的名誉和地位,她最终选择同一个革命者结为伉俪。小说通过玛丝洛娃的苦难遭遇和聂赫留朵夫的上诉经过,广泛而深刻地抨击了法庭、监狱、官僚机关的腐败、黑暗,揭露了封建统治阶级骄奢淫逸的生活和反动官吏的残暴昏庸,反映了农村的破产和农民的极端贫困,勾画了一幅已经走到崩溃边缘的农奴制俄国的社会图画。

课文节选的是《复活》第一部第四十三章,写的是聂赫留朵夫在法庭上深受良心谴责,去监狱探望玛丝洛娃,以祈求宽恕的经过。先是两人隔栏相见,聂赫留朵夫试图得到宽恕,而玛丝洛娃从不认识到终于认出了他;再是两人长凳叙旧,玛丝洛娃依然对那段生活感到痛苦,冷漠回避说出自己的遭遇;后是玛丝洛娃要钱,聂赫留朵夫从她的言语、神情中觉察到她“已经丧失生命了”,但他仍坚持请求她的宽恕;最后探监结束,玛丝洛娃等待回牢,聂赫留朵夫表示再来。小说通过语言、动作、心理等方面的精妙描写,刻画了人物心灵的激烈震荡与矛盾冲突,表现了人性、精神的“复活”过程,寄寓了作家“博爱”的人性理想。

【任务目标】

本文属于外国作家作品研习任务群单元。学习本文,既要感受小说所反映的19世纪俄国的社会生活面貌,又要鉴赏批判现实主义小说的艺术魅力。通过梳理故事内容,联系整本书情节,领会小说19世纪俄国的黑暗腐朽的社会现实;通过语言、动作、心理等细节描写,揣摩人物内心与性格;通过探讨标题的含义,领会小说的“复活”主题以及作家所寄寓的人性理想。

本课的学习任务目标如下:

1.梳理小说情节,理解小说批判意味;

2.鉴赏人物描写细节,把握人物内心与性格;

3.探讨“复活”内涵,领会小说的思想主题;

【预习任务】

1.阅读《复活》整本书,大致了解故事情节;

2.阅读《复活》节选部分,概括节选部分的情节内容;

3.从节选部分找出两处人物肖像、神态、语言、动作、心理等细节描写的语句,写两个批注,赏析这些语句是如何细腻表现人物的内心世界与性格的。批注时,先指明描写手法,再赏析表达效果。

[批注示例]

“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住情感,免得哭出来。

①心理描写。直接写聂赫留朵夫的心理,他认为玛丝洛娃的遭遇的根源在自己,自己应该赎罪。

②动作、神态描写。他的情绪很激动,说明他急于想得到玛丝洛娃的谅解,同意自己赎罪的想法。

4.查阅资料,了解作家背景及小说写作背景;

【任务设计】

任务一:填表梳理内容,理解现实批判意味

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法,其突出特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。列夫·托尔斯泰是19世纪俄国最伟大的现实主义作家,其作品反映了1861年到1905年俄国的社会矛盾和社会变动,因此被列宁誉为“俄国革命的镜子”。《复活》描绘了19世纪俄国的社会生活场景,展现了特定时代下人物的生存状况,反映了俄国沙皇统治的社会现实。

[填表]

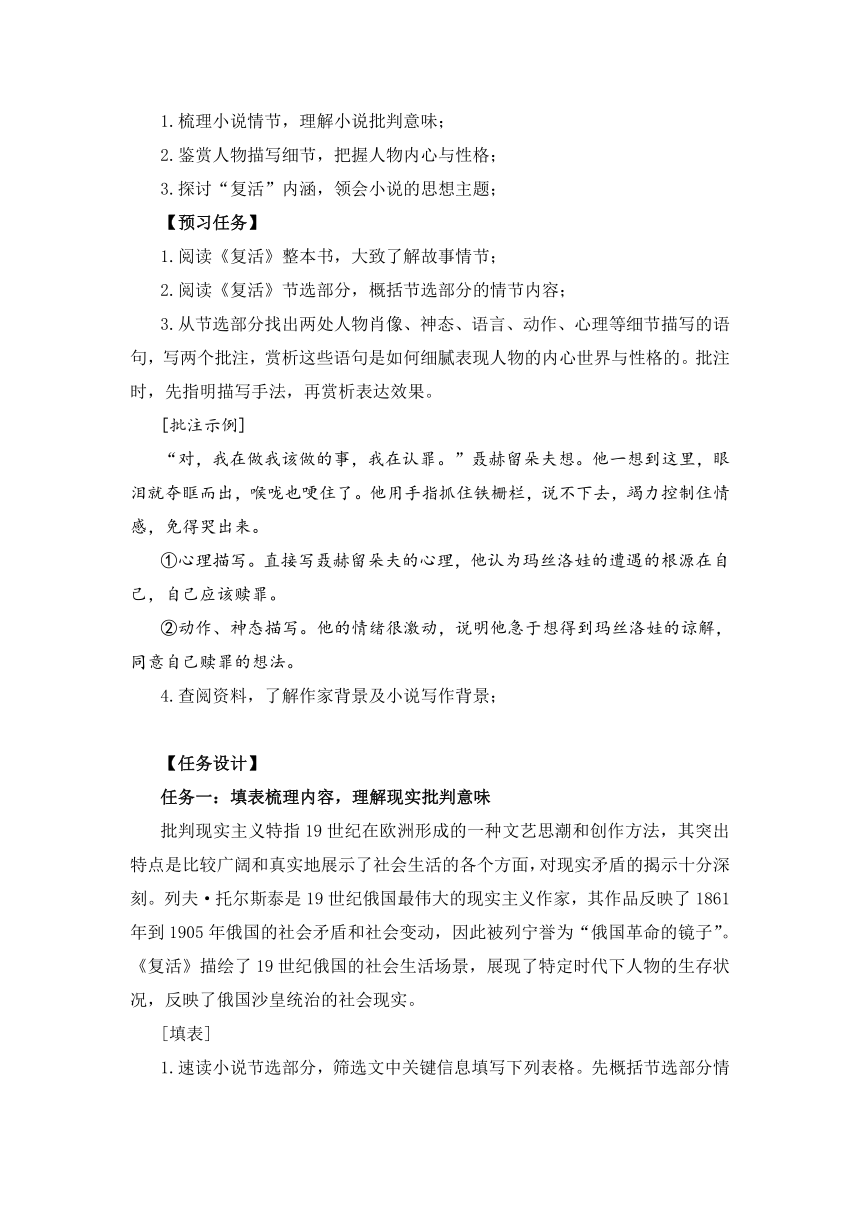

1.速读小说节选部分,筛选文中关键信息填写下列表格。先概括节选部分情节内容,把握人物心理变化过程;再联系整部小说的故事情节,列举导致两个人物现状的前情原因。

2.你对玛丝洛娃的遭遇有着怎样的思考与体验?请联系小说相关情节内容表达自己的看法。

[要求]

先独立根据要求填写表格;再开展小组交流讨论,存同求异,形成共识;最后小组派代表在班级展示成果。

内容 情节 主要内容 聂赫留朵夫心理变化 前情原因 玛丝洛娃心理变化 前情原因

开端 隔栏相见 忐忑激动 贵族生活圈子泯灭了他的正直和纯洁,进入军队后,他诱奸玛丝洛娃使其怀上孩子,并将其随意抛弃,让其陷入悲惨遭遇 意外震惊 1.被聂赫留朵夫玩弄后被抛弃,怀孕后被姑姑们赶出家门; 2.给人家当女仆受尽男主人的调戏与侮辱; 3.沦落到妓院; 4.牵连一起人命案,被法庭起诉; 5.法官们各怀鬼胎随意判决,判她去西伯利亚服苦役;

发展 长凳问旧 羞愧悔恨 愤怒悲伤

高潮 卢布插曲 意外吃惊 讨好利用

结局 结束会面 同情自省 心凉意冷

思考与体验: 是当时黑暗的社会导致了玛丝洛娃的人生悲剧,促使玛丝洛娃一步步走向堕落:先有贵族公子无情抛弃,再是世道不古侮辱陷害,后是官场腐败随意审判。 悲惨痛苦的经历,使她丧失善良与天真,自甘堕落,使他对世道人心已失去完全失望,精神沉沦,心灰意冷,麻木冷漠,使她成为卖笑的风尘女子,文中说“这个女人已经丧失生命了”。 玛丝洛娃的遭遇使我们认清了俄国当时的黑暗现实,使小说具有强烈的现实批判意味。

任务阐述:本任务设计旨在通过情节内容的梳理领会小说的现实批判意味,含任务情境、活动任务与活动要求三部分。

先是任务情境,主要介绍知识背景,指出批判现实主义文学的基本特点及托尔斯泰的伟大贡献,明确活动任务的方向。

再是活动任务,以表格填写为主。一是概括节选部分的主要情节内容,梳理人物心理变化过程,整体把握人物的遭际现状,要求从文中找出关键语词用简洁的文字进行填表;二是联系整部小说的情节内容,探求人物遭际命运的前因后果,概括出导致人物现状的伤害事件,展现俄国沙皇统治下黑暗腐朽的社会现实;三是发表对人物命运的思考与体验,表达个性化的阅读体验。既可以联系节选文字表达内心感受,也可以联系整本书的情节发表个人观点;既可以从结果到原因展开分析,也可以从现象到本质进行剖析,从而进一步理解小说的现实批判意味。小说的现实批判意味不但从整部小说的情节看出来,从小说节选的文字也能够透露出一些,比如玛丝洛娃向聂赫留朵夫要卢布时有所顾忌地说:“当着他的面别给,等他走开了再给,要不然会被他拿走的。”赤裸裸地刻画了典狱长平常的无耻行径,在朴素的叙述中揭露了当时俄国大小官吏的巧取豪夺,隐含着辛辣的讽刺,。

后是活动要求,将自主活动与小组合作结合起来,既要求独立开展阅读与填表活动,也要求小组合作交流补充。自主填表应立足于文本内容,筛选关键信息,讲究语言精炼;小组合作要组织有效交流,重在形成多维立体对话。

任务二:批注细节描写,领会心理刻画艺术

《复活》通过神态、肖像、语言、动作、心理等精妙的细节描写,生动细腻地刻画了处于心灵转变的关键时刻、内心激烈震荡的人物形象。批注是文学鉴赏和批评的重要形式和传统的读书方法,在书本空白处对文本进行批评和注解,点评文字,发表感想。学习《复活》,我们可以采用批注的形式鉴赏小说细节描写,揣摩人物的内心世界。批注细节的格式:先指明描写手法,再赏析表达效果。

[批注]

1.小组交流课前预习的批注成果,评选出最精彩的两个批注在班级展示。

2.小组合作完成下列批注任务,相互交流批注成果,并派代表在班级发言。

(1)节选部分多处描写玛丝洛娃的“笑”,请找出相关语句,至少写一处批注。

(2)节选部分聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼语经历了三次变化,请从文中找出三次称呼变化的语句,至少写一处批注。

3.根据以上批注成果,用简要的文字分别总结概括聂赫留朵夫与玛丝娃的人物形象,同时归纳总结出小说刻画人物心理的主要方法。

[要求]

应注意小组合作,交流评选最佳批注,合作完成关键批注,重在把握人物心理,鉴赏心理艺术。

任务阐述:本任务设计旨在通过批注细节鉴赏小说的心理刻画艺术。情境设计主要为了设置知识背景,点明《复活》的细节艺术,介绍批注这一读书方法。活动任务包含系列化的一个活动过程,结合课前的预习任务,交流批注细节的成果,选取两处关键细节进行小组合作批注,概括聂赫留朵夫与玛丝洛娃的形象,总结小说的心理刻画艺术。活动要求强调小组合作的过程。

小组交流课前预习任务中的批注成果,目的是在赏析细节中全面领会小说的心理刻画艺术,托尔斯泰小说刻画人物心理主要有两种手法:一是直接的心理刻画,直接剖析人物当时的心理状况,二是间接的心理暗示,通过鲜明个性的神态、肖像、动作等细节刻画人物的心理。但是,托尔斯泰小说特别擅长内心独白式心灵剖析,剖析人物内心的矛盾与挣扎,玛丝洛娃在面对聂赫留朵夫赎罪时,往事美好回忆与接二连三痛苦的交织冲突,聂赫留朵夫在面对玛丝洛娃的堕落时,魔鬼与天使两种思想的矛盾较量,表现了人物心理的丰富复杂,也体现了托尔斯泰小说内心刻画的精妙艺术。

小组合作批注时,重点为玛丝洛娃的“笑”的神态与聂赫留朵夫的称呼变化进行批注,目的是为了准确理解玛丝洛娃的心理现状与聂赫留朵夫的复杂心迹。节选文字多次写到玛丝洛娃的“笑”,“嫣然一笑”,“笑盈盈”,“又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑”,“媚笑”,在“笑”的背后隐藏的是玛丝洛娃的苦难与堕落。她始终以妓女的身份审视周围的人,并不以妓女的身份为耻,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的笑容,尽管对聂赫留朵夫“嫌恶”又不信任,但也故意装出的一副妖媚的可怜相,目的是得到一些好处。可见,玛丝洛娃是被侮辱、被侵害、人性走向堕落的下层群众的典型代表,她自甘堕落,失去灵魂,麻木不仁、心灰意冷。而聂赫留朵夫探监过程中的赎罪心理也是复杂变化的。第一次对话,聂赫留朵夫不知道用您还是“你”,但随即决定用“您”,因为他们之间没有了以往的亲切、熟悉感,他是带着“严肃、庄重和爱怜的心情”来请求玛丝洛娃的饶恕的,所以用“您”。当玛丝洛娃突然向他要钱时,他意识到“这个女人已经丧失生命了”,但他直呼玛丝洛娃的小名“卡秋莎”,而且改称“你”,因为玛丝洛娃不让他闯进自己的内心世界,反而让他“产生一种特殊的新的力量”,让他不再能厌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,而是决定在精神上项醒她,“恢复她的本性”。当他把想赎罪的话说完,玛丝洛娃表现出极度的冷漠和“粗野可怕、拒人于千里之外的神色”,而且准备回牢房时,他又改称“您”,因为玛丝洛娃的冷漠让他意识到她对自己的距离感,让他决定还是利用庄重的敬称来来获取饶恕和救赎。可见,聂赫留朵夫是贵族地主阶级的罪恶的体现者,也是贵族阶级罪恶的批判者,是忏悔贵族的复杂矛盾的形象,他的心理变化体现了他觉醒与复活的艰难历程。

任务三:探究复活主题,领会作家人性理想

小说通过塑造人物形象来表现主题,而对小说主题的理解往往是多义的。有人从小说题目入手探究小说的主题,认为《复活》是表现“复活”主题的,主人公玛丝洛娃与聂赫留朵夫都经历了“复活”的人生变化过程。

[探究]

1.面对“这个女人已经丧失生命了”,聂赫留朵夫“内心刹那间发生了动摇”。“聂赫留朵夫开了头,本来还想说他要同她结婚,但接触到她的目光,发觉其中有一种粗野可怕、拒人于千里之外的神色,他不敢开口了。”

有人认为聂赫留朵夫的“动摇”与“不敢开口”都表明他似乎并没有真正“复活”?你赞同这种看法吗?请发表自己的看法。

2.从节选文字看,聂赫留朵夫的“复活”包含哪些方面的含义?其中寄寓了作家怎样的人性理想?请联系作家背景进行分析。

[要求]1.小组合作讨论探究,交流形成共识,派代表在班级发言。

任务阐述:本任务设计旨在通过讨论探究进一步体悟小说的主题意蕴。任务情境主要说明小说主题的多义性特点,并解释小说人物与主题的关系,小说标题与主题的关系,获得有关主题的背景性知识。活动任务主要讨论主人公聂赫留朵夫是否真正“复活”的问题,从而进一步探究小说的“复活”主题以及其中寄寓的作家的人性理想。活动要求采用小组讨论形式,交流讨论,形成共识,展示成果。

探究聂赫留朵夫是否真正的“复活”,目的是为了深入理解“复活”的多层次含义。聂赫留朵夫去监狱探望玛丝洛娃,渴望得到饶恕,赎自己的罪过,但看到玛丝洛娃无动于衷,依旧保持风尘女子的堕落的样子,甚至向索要卢布,他的内心动摇了。这表明聂赫留朵夫思想的矛盾复杂,也表明一个贵族公子哥“复活”的艰难历程,每一次“动摇”都使聂赫留朵夫的“复活”思想愈加坚定。聂赫留朵夫本想说“要同她结婚”,但看到玛丝洛娃“粗野可怕、拒人于千里之外的神色”,他“不敢开口了”,他是担心自己的想法不被玛丝洛娃理解,怕因此惹恼她,他充分认识到自己对玛丝洛娃带来的严重伤害,而这种伤害不是一下子就能愈合的,需要他长期付诸努力,他已经做好准备让她觉醒,恢复她本性。表面上是“不敢开口”,却表明聂赫留朵思想认识更加深刻理智,思想更加成熟高尚,是更进一步的“复活”。在探望的时间结束,玛丝洛娃站起来要走时,他告诉她,“我还要来的”,“您对我来说比妹妹还亲哪”。他已把玛丝洛娃视为自己的亲人。因此,聂赫留朵夫的“复活”包含三个层次:一是人性的复活,现在人性的复苏战胜了以前自私的兽性;二是道德的复活,认识到是自己伤害了玛丝洛娃,忏悔自己的罪过,祈求获得宽恕,承担责任,弥补罪过;三是精神的复活,已经深刻认识自己的罪过,已经做好长期拯救的准备,不带任何同情,不带任何私心,思想与精神变得纯粹高尚。

探究小说寄寓的作家人性理想,目的是理解“托尔斯泰主义”的内涵。《复活》的主人公历尽坎坷最终实现了人性、精神的“复活”,在主人公身上寄托了赎罪、宽恕、拯救灵魂、“不以暴力抗恶”、“道德自我完善’等美好的人性理解,宣扬了托尔斯泰式的“博爱”思想。人们称之为“托尔斯泰主义”。

【课后任务】

1.节选部分侧重于描写聂赫留朵夫开始“复活”的心理历程。有人认为,玛丝洛娃这个人物的“复活”历程比聂赫留朵更有光彩,请阅读小说其他章节,梳理玛丝洛娃在聂赫留朵夫三次探监的不同心理变化。

参考:

第一次探监:

玛丝洛娃对自己的妓女地位满不在乎,“好象感到满意,几乎为此自豪”,故弄风骚地挑逗聂赫留朵夫,只想着如何利用这位公爵,让他掏腰包给她买烟、买酒。除了逃避现实,自我麻醉外,她不想也想不到跟现实中的邪恶斗争,甚至感觉不到对聂赫留朵夫有丝毫的仇恨。

第二次探监:

玛丝洛娃就“已经不能再照原先那样忘掉一切,浑浑噩噩地生活下去”了,聂赫留朵夫的的真情打动了她,同时,也勾起了她淡漠已久的伤心往事,她严词拒绝了聂赫留朵夫的求婚,怒斥他想灵魂安宁的赎罪行为。

第三次探监:

“她完全变成了另一个人”。聂赫留朵夫的诚意悔过感动了她,并早已重新唤起了她对聂赫留朵夫的爱情,她愿听从聂赫留朵夫的一切愿望。她到医院当了一名看护,彻底戒了烟酒,变得勤劳、纯朴起来;而且,与政治犯们相处久了,她眼神中“不正派的亮光”也消失了,故意留在额头前的那绺卷发也早已包在头巾里,对人的态度再也没有先前故意卖弄风骚的迹象。她爱聂赫留朵夫,之所以拒绝他的自我“牺牲”,选择西蒙松,是为了使聂赫留朵夫生活得更幸福、轻松;同时也是因为,支配她行动的已不再是单纯的感情,而是她支付了昂贵的代价后所换来的理智。

2.“精神的我”和“兽性的我”是一个具有永久探讨价值的话题,聂赫留朵夫的“精神复活”在今天有怎样的意义?请联系现实或是你读过的文学作品,就“人性与道德”为话题,写一篇600字文章谈谈你的看法。

【课文提要】

《复活》是19世纪中期俄国批判现实主义作家列夫·托尔斯泰继《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》之后创作的一部长篇小说,是托尔斯泰一生思想、艺术探索的总结,被誉为俄国批判现实主义发展的高峰,首次出版于1899年。小说主要描写聂赫留朵夫引诱姑妈家女仆玛丝洛娃,使她怀孕并被赶出家门。后玛丝洛娃沦为妓女,因被指控谋财害命而受审判。聂赫留朵夫以陪审员身份出庭,认出玛丝洛娃后良心深受谴责。他为她奔走伸冤,并请求同她结婚,试图以此赎罪。上诉失败后,他陪她流放西伯利亚。他的行为感动了她,使她重新爱他。但为不损害他的名誉和地位,她最终选择同一个革命者结为伉俪。小说通过玛丝洛娃的苦难遭遇和聂赫留朵夫的上诉经过,广泛而深刻地抨击了法庭、监狱、官僚机关的腐败、黑暗,揭露了封建统治阶级骄奢淫逸的生活和反动官吏的残暴昏庸,反映了农村的破产和农民的极端贫困,勾画了一幅已经走到崩溃边缘的农奴制俄国的社会图画。

课文节选的是《复活》第一部第四十三章,写的是聂赫留朵夫在法庭上深受良心谴责,去监狱探望玛丝洛娃,以祈求宽恕的经过。先是两人隔栏相见,聂赫留朵夫试图得到宽恕,而玛丝洛娃从不认识到终于认出了他;再是两人长凳叙旧,玛丝洛娃依然对那段生活感到痛苦,冷漠回避说出自己的遭遇;后是玛丝洛娃要钱,聂赫留朵夫从她的言语、神情中觉察到她“已经丧失生命了”,但他仍坚持请求她的宽恕;最后探监结束,玛丝洛娃等待回牢,聂赫留朵夫表示再来。小说通过语言、动作、心理等方面的精妙描写,刻画了人物心灵的激烈震荡与矛盾冲突,表现了人性、精神的“复活”过程,寄寓了作家“博爱”的人性理想。

【任务目标】

本文属于外国作家作品研习任务群单元。学习本文,既要感受小说所反映的19世纪俄国的社会生活面貌,又要鉴赏批判现实主义小说的艺术魅力。通过梳理故事内容,联系整本书情节,领会小说19世纪俄国的黑暗腐朽的社会现实;通过语言、动作、心理等细节描写,揣摩人物内心与性格;通过探讨标题的含义,领会小说的“复活”主题以及作家所寄寓的人性理想。

本课的学习任务目标如下:

1.梳理小说情节,理解小说批判意味;

2.鉴赏人物描写细节,把握人物内心与性格;

3.探讨“复活”内涵,领会小说的思想主题;

【预习任务】

1.阅读《复活》整本书,大致了解故事情节;

2.阅读《复活》节选部分,概括节选部分的情节内容;

3.从节选部分找出两处人物肖像、神态、语言、动作、心理等细节描写的语句,写两个批注,赏析这些语句是如何细腻表现人物的内心世界与性格的。批注时,先指明描写手法,再赏析表达效果。

[批注示例]

“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住情感,免得哭出来。

①心理描写。直接写聂赫留朵夫的心理,他认为玛丝洛娃的遭遇的根源在自己,自己应该赎罪。

②动作、神态描写。他的情绪很激动,说明他急于想得到玛丝洛娃的谅解,同意自己赎罪的想法。

4.查阅资料,了解作家背景及小说写作背景;

【任务设计】

任务一:填表梳理内容,理解现实批判意味

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法,其突出特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。列夫·托尔斯泰是19世纪俄国最伟大的现实主义作家,其作品反映了1861年到1905年俄国的社会矛盾和社会变动,因此被列宁誉为“俄国革命的镜子”。《复活》描绘了19世纪俄国的社会生活场景,展现了特定时代下人物的生存状况,反映了俄国沙皇统治的社会现实。

[填表]

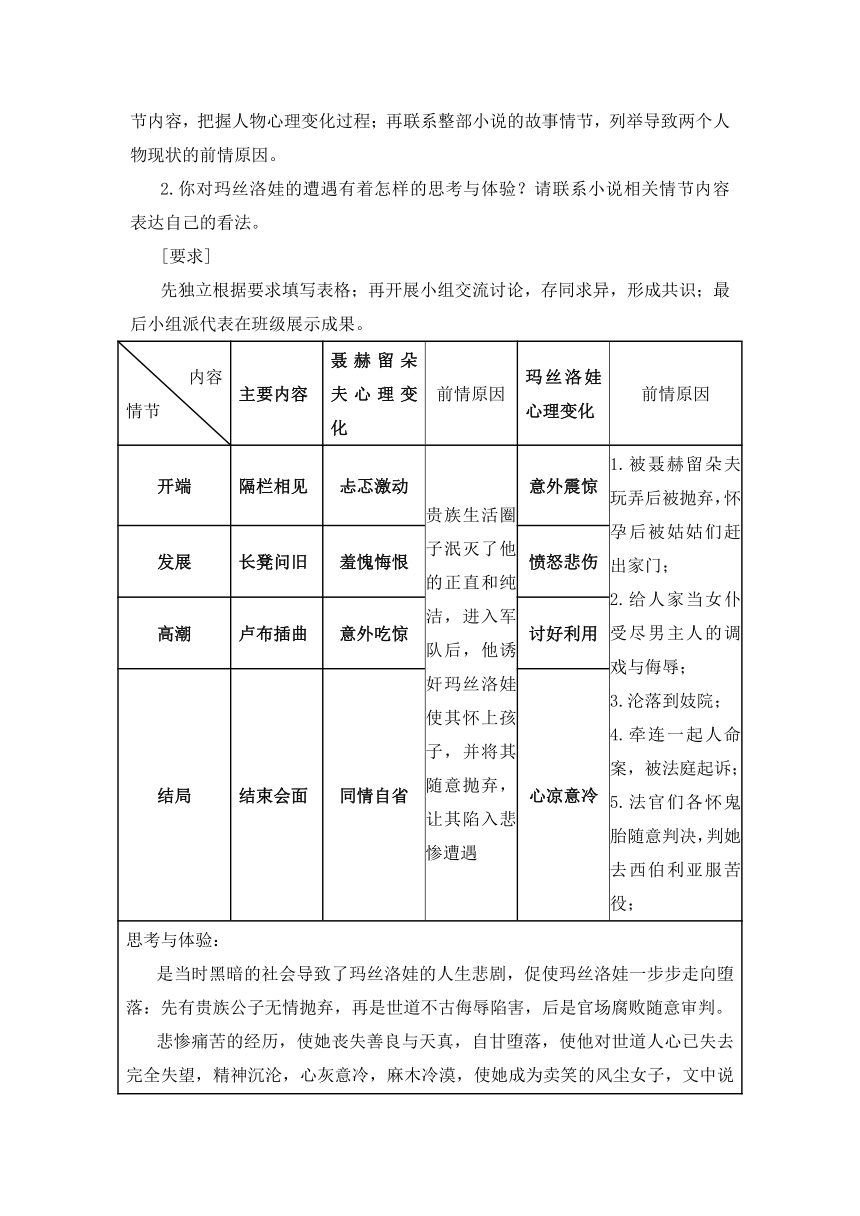

1.速读小说节选部分,筛选文中关键信息填写下列表格。先概括节选部分情节内容,把握人物心理变化过程;再联系整部小说的故事情节,列举导致两个人物现状的前情原因。

2.你对玛丝洛娃的遭遇有着怎样的思考与体验?请联系小说相关情节内容表达自己的看法。

[要求]

先独立根据要求填写表格;再开展小组交流讨论,存同求异,形成共识;最后小组派代表在班级展示成果。

内容 情节 主要内容 聂赫留朵夫心理变化 前情原因 玛丝洛娃心理变化 前情原因

开端 隔栏相见 忐忑激动 贵族生活圈子泯灭了他的正直和纯洁,进入军队后,他诱奸玛丝洛娃使其怀上孩子,并将其随意抛弃,让其陷入悲惨遭遇 意外震惊 1.被聂赫留朵夫玩弄后被抛弃,怀孕后被姑姑们赶出家门; 2.给人家当女仆受尽男主人的调戏与侮辱; 3.沦落到妓院; 4.牵连一起人命案,被法庭起诉; 5.法官们各怀鬼胎随意判决,判她去西伯利亚服苦役;

发展 长凳问旧 羞愧悔恨 愤怒悲伤

高潮 卢布插曲 意外吃惊 讨好利用

结局 结束会面 同情自省 心凉意冷

思考与体验: 是当时黑暗的社会导致了玛丝洛娃的人生悲剧,促使玛丝洛娃一步步走向堕落:先有贵族公子无情抛弃,再是世道不古侮辱陷害,后是官场腐败随意审判。 悲惨痛苦的经历,使她丧失善良与天真,自甘堕落,使他对世道人心已失去完全失望,精神沉沦,心灰意冷,麻木冷漠,使她成为卖笑的风尘女子,文中说“这个女人已经丧失生命了”。 玛丝洛娃的遭遇使我们认清了俄国当时的黑暗现实,使小说具有强烈的现实批判意味。

任务阐述:本任务设计旨在通过情节内容的梳理领会小说的现实批判意味,含任务情境、活动任务与活动要求三部分。

先是任务情境,主要介绍知识背景,指出批判现实主义文学的基本特点及托尔斯泰的伟大贡献,明确活动任务的方向。

再是活动任务,以表格填写为主。一是概括节选部分的主要情节内容,梳理人物心理变化过程,整体把握人物的遭际现状,要求从文中找出关键语词用简洁的文字进行填表;二是联系整部小说的情节内容,探求人物遭际命运的前因后果,概括出导致人物现状的伤害事件,展现俄国沙皇统治下黑暗腐朽的社会现实;三是发表对人物命运的思考与体验,表达个性化的阅读体验。既可以联系节选文字表达内心感受,也可以联系整本书的情节发表个人观点;既可以从结果到原因展开分析,也可以从现象到本质进行剖析,从而进一步理解小说的现实批判意味。小说的现实批判意味不但从整部小说的情节看出来,从小说节选的文字也能够透露出一些,比如玛丝洛娃向聂赫留朵夫要卢布时有所顾忌地说:“当着他的面别给,等他走开了再给,要不然会被他拿走的。”赤裸裸地刻画了典狱长平常的无耻行径,在朴素的叙述中揭露了当时俄国大小官吏的巧取豪夺,隐含着辛辣的讽刺,。

后是活动要求,将自主活动与小组合作结合起来,既要求独立开展阅读与填表活动,也要求小组合作交流补充。自主填表应立足于文本内容,筛选关键信息,讲究语言精炼;小组合作要组织有效交流,重在形成多维立体对话。

任务二:批注细节描写,领会心理刻画艺术

《复活》通过神态、肖像、语言、动作、心理等精妙的细节描写,生动细腻地刻画了处于心灵转变的关键时刻、内心激烈震荡的人物形象。批注是文学鉴赏和批评的重要形式和传统的读书方法,在书本空白处对文本进行批评和注解,点评文字,发表感想。学习《复活》,我们可以采用批注的形式鉴赏小说细节描写,揣摩人物的内心世界。批注细节的格式:先指明描写手法,再赏析表达效果。

[批注]

1.小组交流课前预习的批注成果,评选出最精彩的两个批注在班级展示。

2.小组合作完成下列批注任务,相互交流批注成果,并派代表在班级发言。

(1)节选部分多处描写玛丝洛娃的“笑”,请找出相关语句,至少写一处批注。

(2)节选部分聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼语经历了三次变化,请从文中找出三次称呼变化的语句,至少写一处批注。

3.根据以上批注成果,用简要的文字分别总结概括聂赫留朵夫与玛丝娃的人物形象,同时归纳总结出小说刻画人物心理的主要方法。

[要求]

应注意小组合作,交流评选最佳批注,合作完成关键批注,重在把握人物心理,鉴赏心理艺术。

任务阐述:本任务设计旨在通过批注细节鉴赏小说的心理刻画艺术。情境设计主要为了设置知识背景,点明《复活》的细节艺术,介绍批注这一读书方法。活动任务包含系列化的一个活动过程,结合课前的预习任务,交流批注细节的成果,选取两处关键细节进行小组合作批注,概括聂赫留朵夫与玛丝洛娃的形象,总结小说的心理刻画艺术。活动要求强调小组合作的过程。

小组交流课前预习任务中的批注成果,目的是在赏析细节中全面领会小说的心理刻画艺术,托尔斯泰小说刻画人物心理主要有两种手法:一是直接的心理刻画,直接剖析人物当时的心理状况,二是间接的心理暗示,通过鲜明个性的神态、肖像、动作等细节刻画人物的心理。但是,托尔斯泰小说特别擅长内心独白式心灵剖析,剖析人物内心的矛盾与挣扎,玛丝洛娃在面对聂赫留朵夫赎罪时,往事美好回忆与接二连三痛苦的交织冲突,聂赫留朵夫在面对玛丝洛娃的堕落时,魔鬼与天使两种思想的矛盾较量,表现了人物心理的丰富复杂,也体现了托尔斯泰小说内心刻画的精妙艺术。

小组合作批注时,重点为玛丝洛娃的“笑”的神态与聂赫留朵夫的称呼变化进行批注,目的是为了准确理解玛丝洛娃的心理现状与聂赫留朵夫的复杂心迹。节选文字多次写到玛丝洛娃的“笑”,“嫣然一笑”,“笑盈盈”,“又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑”,“媚笑”,在“笑”的背后隐藏的是玛丝洛娃的苦难与堕落。她始终以妓女的身份审视周围的人,并不以妓女的身份为耻,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的笑容,尽管对聂赫留朵夫“嫌恶”又不信任,但也故意装出的一副妖媚的可怜相,目的是得到一些好处。可见,玛丝洛娃是被侮辱、被侵害、人性走向堕落的下层群众的典型代表,她自甘堕落,失去灵魂,麻木不仁、心灰意冷。而聂赫留朵夫探监过程中的赎罪心理也是复杂变化的。第一次对话,聂赫留朵夫不知道用您还是“你”,但随即决定用“您”,因为他们之间没有了以往的亲切、熟悉感,他是带着“严肃、庄重和爱怜的心情”来请求玛丝洛娃的饶恕的,所以用“您”。当玛丝洛娃突然向他要钱时,他意识到“这个女人已经丧失生命了”,但他直呼玛丝洛娃的小名“卡秋莎”,而且改称“你”,因为玛丝洛娃不让他闯进自己的内心世界,反而让他“产生一种特殊的新的力量”,让他不再能厌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,而是决定在精神上项醒她,“恢复她的本性”。当他把想赎罪的话说完,玛丝洛娃表现出极度的冷漠和“粗野可怕、拒人于千里之外的神色”,而且准备回牢房时,他又改称“您”,因为玛丝洛娃的冷漠让他意识到她对自己的距离感,让他决定还是利用庄重的敬称来来获取饶恕和救赎。可见,聂赫留朵夫是贵族地主阶级的罪恶的体现者,也是贵族阶级罪恶的批判者,是忏悔贵族的复杂矛盾的形象,他的心理变化体现了他觉醒与复活的艰难历程。

任务三:探究复活主题,领会作家人性理想

小说通过塑造人物形象来表现主题,而对小说主题的理解往往是多义的。有人从小说题目入手探究小说的主题,认为《复活》是表现“复活”主题的,主人公玛丝洛娃与聂赫留朵夫都经历了“复活”的人生变化过程。

[探究]

1.面对“这个女人已经丧失生命了”,聂赫留朵夫“内心刹那间发生了动摇”。“聂赫留朵夫开了头,本来还想说他要同她结婚,但接触到她的目光,发觉其中有一种粗野可怕、拒人于千里之外的神色,他不敢开口了。”

有人认为聂赫留朵夫的“动摇”与“不敢开口”都表明他似乎并没有真正“复活”?你赞同这种看法吗?请发表自己的看法。

2.从节选文字看,聂赫留朵夫的“复活”包含哪些方面的含义?其中寄寓了作家怎样的人性理想?请联系作家背景进行分析。

[要求]1.小组合作讨论探究,交流形成共识,派代表在班级发言。

任务阐述:本任务设计旨在通过讨论探究进一步体悟小说的主题意蕴。任务情境主要说明小说主题的多义性特点,并解释小说人物与主题的关系,小说标题与主题的关系,获得有关主题的背景性知识。活动任务主要讨论主人公聂赫留朵夫是否真正“复活”的问题,从而进一步探究小说的“复活”主题以及其中寄寓的作家的人性理想。活动要求采用小组讨论形式,交流讨论,形成共识,展示成果。

探究聂赫留朵夫是否真正的“复活”,目的是为了深入理解“复活”的多层次含义。聂赫留朵夫去监狱探望玛丝洛娃,渴望得到饶恕,赎自己的罪过,但看到玛丝洛娃无动于衷,依旧保持风尘女子的堕落的样子,甚至向索要卢布,他的内心动摇了。这表明聂赫留朵夫思想的矛盾复杂,也表明一个贵族公子哥“复活”的艰难历程,每一次“动摇”都使聂赫留朵夫的“复活”思想愈加坚定。聂赫留朵夫本想说“要同她结婚”,但看到玛丝洛娃“粗野可怕、拒人于千里之外的神色”,他“不敢开口了”,他是担心自己的想法不被玛丝洛娃理解,怕因此惹恼她,他充分认识到自己对玛丝洛娃带来的严重伤害,而这种伤害不是一下子就能愈合的,需要他长期付诸努力,他已经做好准备让她觉醒,恢复她本性。表面上是“不敢开口”,却表明聂赫留朵思想认识更加深刻理智,思想更加成熟高尚,是更进一步的“复活”。在探望的时间结束,玛丝洛娃站起来要走时,他告诉她,“我还要来的”,“您对我来说比妹妹还亲哪”。他已把玛丝洛娃视为自己的亲人。因此,聂赫留朵夫的“复活”包含三个层次:一是人性的复活,现在人性的复苏战胜了以前自私的兽性;二是道德的复活,认识到是自己伤害了玛丝洛娃,忏悔自己的罪过,祈求获得宽恕,承担责任,弥补罪过;三是精神的复活,已经深刻认识自己的罪过,已经做好长期拯救的准备,不带任何同情,不带任何私心,思想与精神变得纯粹高尚。

探究小说寄寓的作家人性理想,目的是理解“托尔斯泰主义”的内涵。《复活》的主人公历尽坎坷最终实现了人性、精神的“复活”,在主人公身上寄托了赎罪、宽恕、拯救灵魂、“不以暴力抗恶”、“道德自我完善’等美好的人性理解,宣扬了托尔斯泰式的“博爱”思想。人们称之为“托尔斯泰主义”。

【课后任务】

1.节选部分侧重于描写聂赫留朵夫开始“复活”的心理历程。有人认为,玛丝洛娃这个人物的“复活”历程比聂赫留朵更有光彩,请阅读小说其他章节,梳理玛丝洛娃在聂赫留朵夫三次探监的不同心理变化。

参考:

第一次探监:

玛丝洛娃对自己的妓女地位满不在乎,“好象感到满意,几乎为此自豪”,故弄风骚地挑逗聂赫留朵夫,只想着如何利用这位公爵,让他掏腰包给她买烟、买酒。除了逃避现实,自我麻醉外,她不想也想不到跟现实中的邪恶斗争,甚至感觉不到对聂赫留朵夫有丝毫的仇恨。

第二次探监:

玛丝洛娃就“已经不能再照原先那样忘掉一切,浑浑噩噩地生活下去”了,聂赫留朵夫的的真情打动了她,同时,也勾起了她淡漠已久的伤心往事,她严词拒绝了聂赫留朵夫的求婚,怒斥他想灵魂安宁的赎罪行为。

第三次探监:

“她完全变成了另一个人”。聂赫留朵夫的诚意悔过感动了她,并早已重新唤起了她对聂赫留朵夫的爱情,她愿听从聂赫留朵夫的一切愿望。她到医院当了一名看护,彻底戒了烟酒,变得勤劳、纯朴起来;而且,与政治犯们相处久了,她眼神中“不正派的亮光”也消失了,故意留在额头前的那绺卷发也早已包在头巾里,对人的态度再也没有先前故意卖弄风骚的迹象。她爱聂赫留朵夫,之所以拒绝他的自我“牺牲”,选择西蒙松,是为了使聂赫留朵夫生活得更幸福、轻松;同时也是因为,支配她行动的已不再是单纯的感情,而是她支付了昂贵的代价后所换来的理智。

2.“精神的我”和“兽性的我”是一个具有永久探讨价值的话题,聂赫留朵夫的“精神复活”在今天有怎样的意义?请联系现实或是你读过的文学作品,就“人性与道德”为话题,写一篇600字文章谈谈你的看法。