第四单元《采用合理的论证方法》 任务式教案统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 第四单元《采用合理的论证方法》 任务式教案统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 162.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《采用合理的论证方法》教学设计

【课文提要】

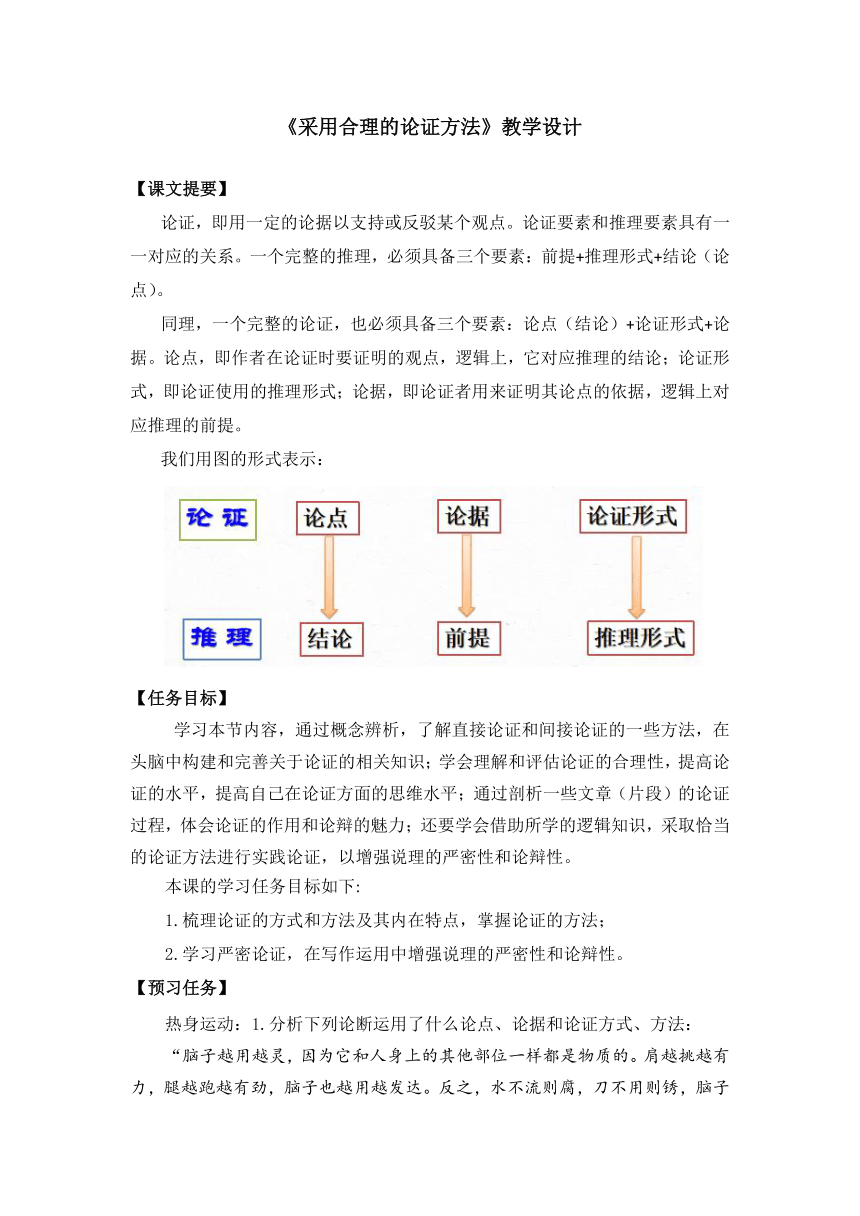

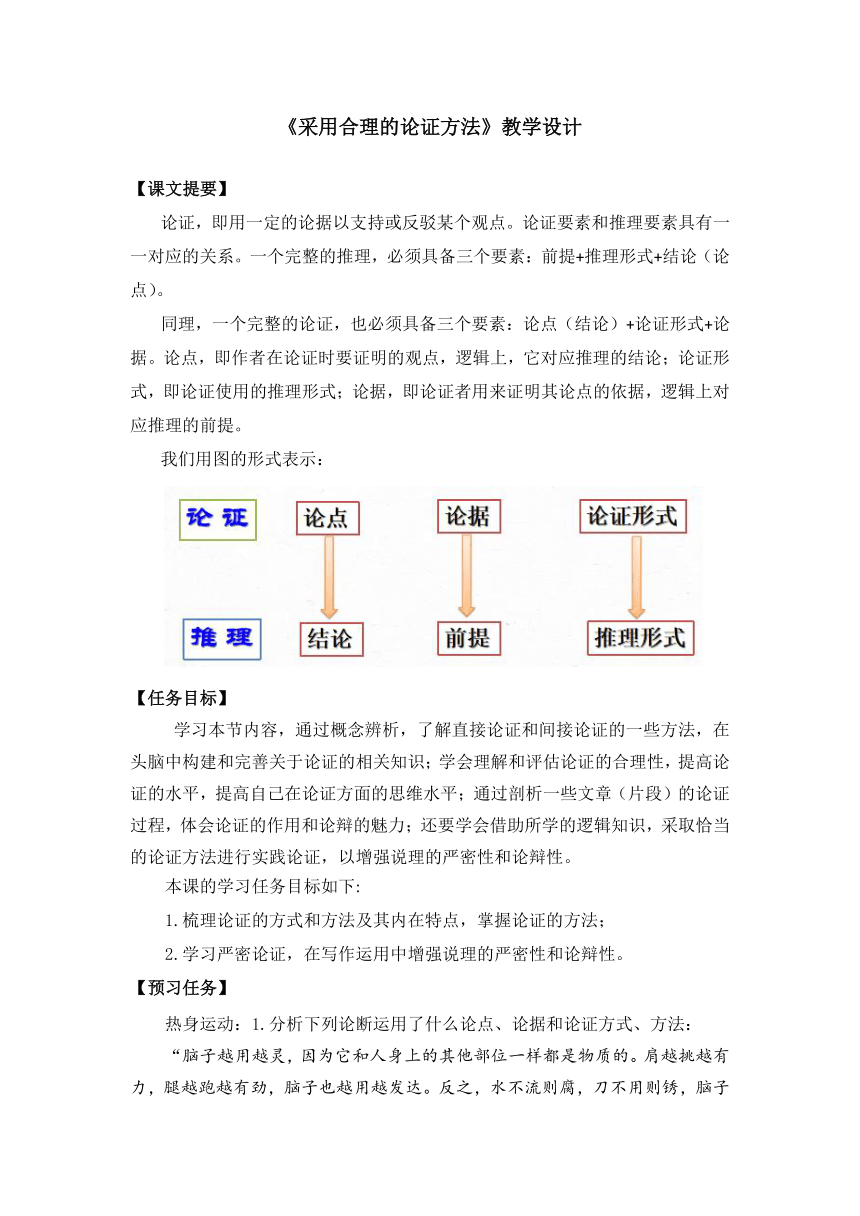

论证,即用一定的论据以支持或反驳某个观点。论证要素和推理要素具有一一对应的关系。一个完整的推理,必须具备三个要素:前提+推理形式+结论(论点)。

同理,一个完整的论证,也必须具备三个要素:论点(结论)+论证形式+论据。论点,即作者在论证时要证明的观点,逻辑上,它对应推理的结论;论证形式,即论证使用的推理形式;论据,即论证者用来证明其论点的依据,逻辑上对应推理的前提。

我们用图的形式表示:

【任务目标】

学习本节内容,通过概念辨析,了解直接论证和间接论证的一些方法,在头脑中构建和完善关于论证的相关知识;学会理解和评估论证的合理性,提高论证的水平,提高自己在论证方面的思维水平;通过剖析一些文章(片段)的论证过程,体会论证的作用和论辩的魅力;还要学会借助所学的逻辑知识,采取恰当的论证方法进行实践论证,以增强说理的严密性和论辩性。

本课的学习任务目标如下:

1.梳理论证的方式和方法及其内在特点,掌握论证的方法;

2.学习严密论证,在写作运用中增强说理的严密性和论辩性。

【预习任务】

热身运动:1.分析下列论断运用了什么论点、论据和论证方式、方法:

“脑子越用越灵,因为它和人身上的其他部位一样都是物质的。肩越挑越有力,腿越跑越有劲,脑子也越用越发达。反之,水不流则腐,刀不用则锈,脑子不用则迟钝。世界上任何事物都是在运动中求发展的。否则就会衰退消亡。”

2.有个小姑娘到邮局去寄信,服务员告诉她:“小姑娘,这封信超重了,你必须要多加一枚邮票”。小姑娘不解地问:“信已经超重了,再加贴邮票,不是更重了吗 ”

你觉得小姑娘的话有道理吗?请说说理由。如果你要反驳她,该怎么说?

任务阐述:

1.论点:脑子越用越灵

论据:论点以下的内容都是。

论证方式:(1)三段论:任何事物都是在……脑子也……所以,脑子……

(2)简单枚举归纳推理

论证方法:直接证明 正反证明。

2.没道理。在这里,小姑娘对服务员说“信超重”当成纯粹的信的重量,其实,服务员所说的“信超重”是指邮资所能承载的重量,不是单纯的重量。由于小姑娘不理解这其中的含义,才会有让人发笑的发问。小姑娘违反了逻辑规律中的同一律。

反驳:我说的超重仅指你的信的重量,按规定,信的内容超重需要加贴邮票的。

【任务设计】

任务一:认识论证 辨析要素

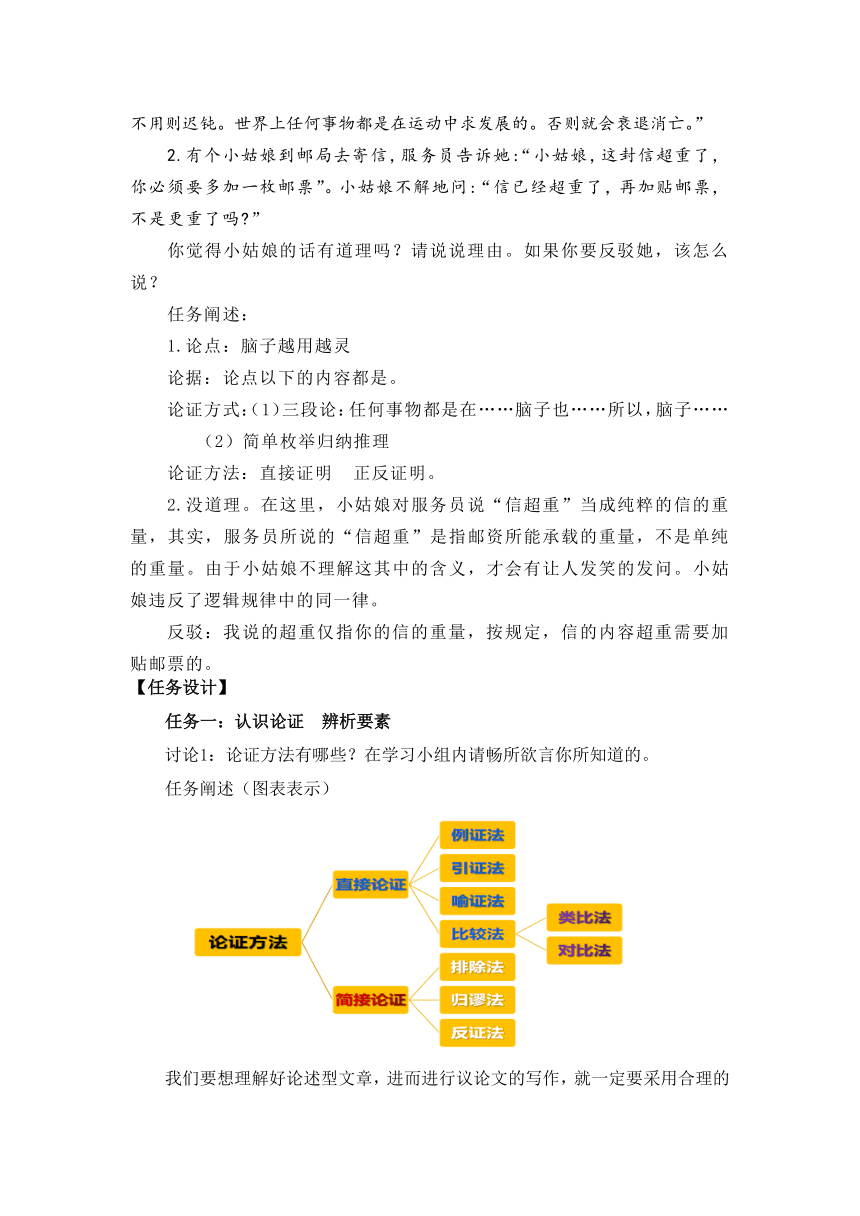

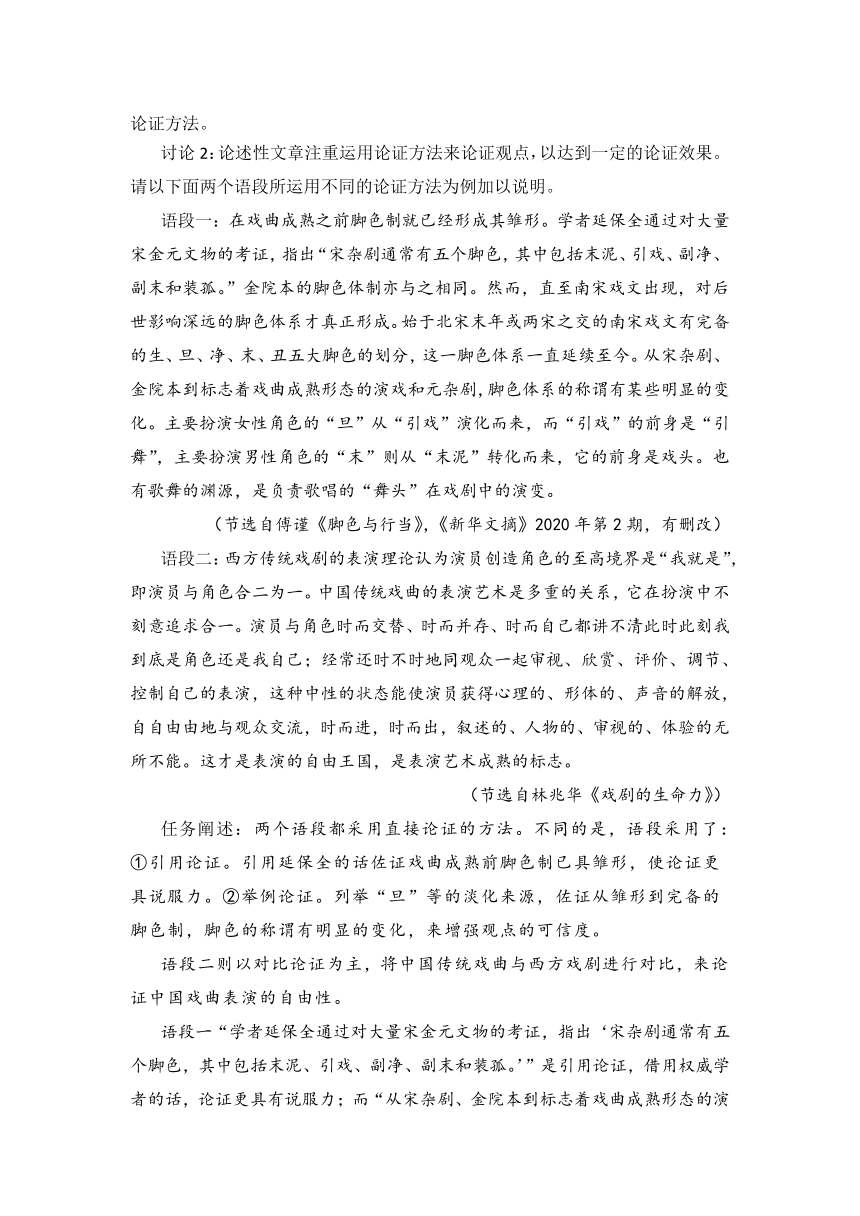

讨论1:论证方法有哪些?在学习小组内请畅所欲言你所知道的。

任务阐述(图表表示)

我们要想理解好论述型文章,进而进行议论文的写作,就一定要采用合理的论证方法。

讨论2:论述性文章注重运用论证方法来论证观点,以达到一定的论证效果。请以下面两个语段所运用不同的论证方法为例加以说明。

语段一:在戏曲成熟之前脚色制就已经形成其雏形。学者延保全通过对大量宋金元文物的考证,指出“宋杂剧通常有五个脚色,其中包括末泥、引戏、副净、副末和装孤。”金院本的脚色体制亦与之相同。然而,直至南宋戏文出现,对后世影响深远的脚色体系才真正形成。始于北宋末年或两宋之交的南宋戏文有完备的生、旦、净、末、丑五大脚色的划分,这一脚色体系一直延续至今。从宋杂剧、金院本到标志着戏曲成熟形态的演戏和元杂剧,脚色体系的称谓有某些明显的变化。主要扮演女性角色的“旦”从“引戏”演化而来,而“引戏”的前身是“引舞”,主要扮演男性角色的“末”则从“末泥”转化而来,它的前身是戏头。也有歌舞的渊源,是负责歌唱的“舞头”在戏剧中的演变。

(节选自傅谨《脚色与行当》,《新华文摘》2020年第2期,有删改)

语段二:西方传统戏剧的表演理论认为演员创造角色的至高境界是“我就是”,即演员与角色合二为一。中国传统戏曲的表演艺术是多重的关系,它在扮演中不刻意追求合一。演员与角色时而交替、时而并存、时而自己都讲不清此时此刻我到底是角色还是我自己;经常还时不时地同观众一起审视、欣赏、评价、调节、控制自己的表演,这种中性的状态能使演员获得心理的、形体的、声音的解放,自自由由地与观众交流,时而进,时而出,叙述的、人物的、审视的、体验的无所不能。这才是表演的自由王国,是表演艺术成熟的标志。

(节选自林兆华《戏剧的生命力》)

任务阐述:两个语段都采用直接论证的方法。不同的是,语段采用了:①引用论证。引用延保全的话佐证戏曲成熟前脚色制已具雏形,使论证更具说服力。②举例论证。列举“旦”等的淡化来源,佐证从雏形到完备的脚色制,脚色的称谓有明显的变化,来增强观点的可信度。

语段二则以对比论证为主,将中国传统戏曲与西方戏剧进行对比,来论证中国戏曲表演的自由性。

语段一“学者延保全通过对大量宋金元文物的考证,指出‘宋杂剧通常有五个脚色,其中包括末泥、引戏、副净、副末和装孤。’”是引用论证,借用权威学者的话,论证更具有说服力;而“从宋杂剧、金院本到标志着戏曲成熟形态的演戏和元杂剧,脚色体系的称谓有某些明显的变化。主要扮演女性角色的‘旦’从‘引戏’演化而来,而‘引戏’的前身是‘引舞’,主要扮演男性角色的‘末’则从‘末泥’转化而来。”这是举例论证,列举“旦”“末”等名称变化,来论证从雏形到完备的脚色制,脚色的称谓有明显的变化,用事实举例能让观点更可信。

语段二主要把“西方传统戏剧的表演理论”“演员与角色合二为一”与“中国传统戏曲的表演是多重的关系,它在扮演中不刻意追求合一”的特点进行对比,指出“这才是表演的自由王国,是表演艺术成熟的标志”,对比论证,突出了中国传统戏曲表演艺术的自由性。

任务二:关注隐含论证 懂得完整论证

讨论1:请你辨析下面这句话是否为真,把你的思考分析说给你的同学听听。

“论证中总会出现逻辑推理的每一个环节。”

任务阐述:在直接论证中,往往不会巨细无遗地呈现逻辑推理过程中的每一个环节,会出现部分前提的省略,这些省略的前提却往往又隐藏着理解论证的关键。

讨论2:请你补充“子非鱼,安知鱼之乐”的隐含前提,并把你为什么要补充这个隐含条件的理由也说个同学听听,同时请你把你补充的理由和同学补充的比较一下,哪个更好。

任务阐述:隐含前提——只有鱼才能知道鱼的快乐。从认知的规律上来说,人和鱼是两种不同的生物,人不可能感受到鱼的喜怒哀乐,所以这句话告诉人们,无论对待人还是对待物、事,都不要用自己的主观意识形态去妄加揣测,你所认为的东西不一定就是事情的真相。也就是说,己所不欲,勿施于人。

任务三:学会间接论证 明白论证方法

一般情况下,我们会优先选择直接论证,只有在直接论证有困难或者效果不好的时候,我们就会采用间接论证,主要运用“排除法”“归谬法”和“反证法”。

1.排除法的运用

一个题有若干个选项,但只有某项正确。我们如何证明其正确呢?很简单,我们只要找出证据否定其他所有的选项即可,这就是“排除法”。排除法实际上就是运用不相容选言推理的规则。

讨论1:鲁迅在《拿来主义》中阐述为什么要提倡拿来主义的时候,就采用了排除法,请与你的同学分析一下《拿来主义》是怎样运用排除法的?

任务阐述:将“闭关主义”“送去主义”“送来主义”进行一一排除,最后推出唯一的正确做法就是“拿来主义”,这样的论证让人无可辩驳。

2.归谬法的运用

归谬法常用于驳论,其思维流程为:从某一观点推出明显的错误或矛盾,以证明这一观点本身的错误。

讨论2:《烛之武退秦师》中有一段话写的是烛之武在秦伯面前说退秦师的过程,请读这一段话,分析一下烛之武是怎样运用归谬法来说服秦伯的。

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

任务阐述:烛之武从“亡郑而有益于君,敢以烦执事”这个立场和观点出发,分别列举了“越国以鄙远,君知其难也”“邻之厚,君之薄也”“若舍郑以为东道主……君亦无所害”、晋国“东封郑”必西“阙秦”等证据,得出灭掉郑国实为“阙秦以利晋”的结论,证明了“亡郑而有益于君”观点的错误,最终让秦伯心悦诚服地打消助晋伐郑的想法并“与郑人盟”。

3.反证法的运用

反证法就是先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后排出明显的错误或矛盾,从而间接地证明最初的观点。其根据是逻辑规律中的排中律。

讨论3:与你前后的同学一起分析下面两则材料时怎样运用反证法的?

材料一:孟子说:“人之初,性本善。”

荀子说:“人之初,性本恶。”

那么,人性究竟是本善还是本恶?

有人回答:性相近,习相远。本性是相近的,但后天习染之不同能够导致本性发生大的转变。你们两个都没说错。

材料二:管仲镂簋朱纮、山节藻棁 ,孔子鄙其小器。公叔文子享卫灵公,史鰌知其及祸﹔及戌,果以富得罪出亡。何曾日食万钱,至孙以骄溢倾家。石崇以奢靡夸人,卒以此死东市。近世寇莱公豪侈冠一时,然以功业大,人莫之非,子孙习其家风,今多穷困。(司马光《训俭示康》)

任务阐述:材料一:这个解释没有正面回答人性的根本善恶问题,故判定为违反了排中律。材料二:司马光通过列举管仲、公叔文子、何曾、石崇、寇准等人“以侈自败”的反面例子对“生活奢侈”做出否定,从而间接论证了“俭朴”的重要性。

注意:归谬法和反证法的区别:

①二者的目的不同。反证法用于论证,目的在于确定某一判断的真实;归谬法用于反驳,目的在于确定某一判断的虚假。

②二者的结构不同。反证法的结构比归谬法的结构复杂,反证法需要设与被论证论题的反论题(相矛盾的或相反对的论题)真;归谬法不需要设反论题。

③二者的根据不同。反证法需要运用排中律,由确定反论题假进而间接地确定原论题真;归谬法则是根据充分条件假言推理的否定后件式直接推出被反驳的论题假。

任务四:学以致用 初晓辩论

围绕教材提供的“温饱是谈道德的必要条件”这一话题,在全班开展这一辩论赛,学习辩论的方式,掌握论证方法。每一位同学先对课本的事例进行分析,然后汇报。

任务阐述:“温饱是谈道德的必要条件”是必要条件假言推理,可以转化成“只有温饱,才谈道德”,推理的规则是“肯后必肯前”、“否前必否后”,也就是“谈道德的人必温饱”“不温饱就不谈道德”为正方观点;这两个观点的负命题为反方观点,即是“谈道德的人不一定温饱”“不温饱的人也谈道德”。

1.观点分析:

正方:没有温饱免谈道德;谈道德的都是温饱之人。

反方:不温不饱依然谈道德。

无关的观点:有人处于温饱中,却不谈道德;温饱之人都谈道德。(这两个观点是充分条件假言推理的相关推理,要认真区分。)

2.概念界定:

对正方有利:温饱是人最基本的衣食需求;温饱就是既温又饱。

对反方有利:温饱就是社会上总体无衣食之困;温饱就是或温或饱。

3.论证思路:

课本上是反方的论证思路。

“人存在是谈道德的必要条件”,言外之意是不论温饱与否都得谈道德,人们不可以因为不温或不饱就违背道德原则,而这一命题恰恰是个真命题。

“人有理性,理性是谈道德的必要条件”是对正方“温饱是谈道德的必要条件”的直接反驳,更进一步论证“丧失理性的人无法谈道德”,这一命题也是一个真命题,并且该命题认为温饱的人有理性,不温饱的人同样也会有理性,就对正方步步紧逼。

“在任何情况下都能够谈道德”反驳了“只有在温饱的前提下才能够谈道德”的条件限制。

“走向温饱的过程中尤其应该谈道德”强调了谈道德在“走向温饱的过程中”的重要性,提出不温饱(走向温饱的过程)不仅能够谈道德,而且“尤其应该谈道德”,看似让步,实则是对正方观点的进一步否定,设计十分巧妙。

4.攻防策略

正方:论证不能温饱就难以生存;对方举例时,指出例中的人物并未讲道德,或者指出其已处于温饱状态(当反方举例证明有的人并未处于温饱状态却依然讲道德时)。

反方:论证从生存到温饱存在过渡地带;谈道德的行为尽量宽泛。(“谈道德”的概念范围界定越小,不温不饱、不温或不饱情况下的某些行为将被排除在“谈道德”的概念范围之外,对正方越有利。)

推选出正反双方的两位主辩手,然后学生各自挑选阵营,决定不了的同学就由主辩手进行选择,保证双方的人数相当,开展一场辩论赛,老师充当裁判,让学生体会辩论的魅力。

【课后任务】

请你说出下列语段的论证过程并说出运用的论证方法:

上问魏征曰:“人主何为而明,何为而暗?”对曰:“兼听则明,偏信则暗。昔尧清问下民,故有苗之恶得以上闻。舜明四目,达四聪,故共、鲧、驩兜不能蔽也。秦二世偏信赵高,以成望夷之祸;梁武帝偏信朱异,以取台城之辱;隋炀帝偏信虞世基,以致彭城阁之变。是故人君兼听广纳,则贵臣不得拥蔽,而下情得以上通也。”上曰:“善。”

(《资治通鉴》)

参考答案:

正面:(1)尧,兼听则明;(2)舜,兼听则明;(3)所以,兼听则明。

反面:(1)秦二世,偏听则暗;(2)梁武帝,偏听则暗;(3)隋炀帝,偏听则暗;(4)所以,偏听则暗。

运用归纳法。

【课文提要】

论证,即用一定的论据以支持或反驳某个观点。论证要素和推理要素具有一一对应的关系。一个完整的推理,必须具备三个要素:前提+推理形式+结论(论点)。

同理,一个完整的论证,也必须具备三个要素:论点(结论)+论证形式+论据。论点,即作者在论证时要证明的观点,逻辑上,它对应推理的结论;论证形式,即论证使用的推理形式;论据,即论证者用来证明其论点的依据,逻辑上对应推理的前提。

我们用图的形式表示:

【任务目标】

学习本节内容,通过概念辨析,了解直接论证和间接论证的一些方法,在头脑中构建和完善关于论证的相关知识;学会理解和评估论证的合理性,提高论证的水平,提高自己在论证方面的思维水平;通过剖析一些文章(片段)的论证过程,体会论证的作用和论辩的魅力;还要学会借助所学的逻辑知识,采取恰当的论证方法进行实践论证,以增强说理的严密性和论辩性。

本课的学习任务目标如下:

1.梳理论证的方式和方法及其内在特点,掌握论证的方法;

2.学习严密论证,在写作运用中增强说理的严密性和论辩性。

【预习任务】

热身运动:1.分析下列论断运用了什么论点、论据和论证方式、方法:

“脑子越用越灵,因为它和人身上的其他部位一样都是物质的。肩越挑越有力,腿越跑越有劲,脑子也越用越发达。反之,水不流则腐,刀不用则锈,脑子不用则迟钝。世界上任何事物都是在运动中求发展的。否则就会衰退消亡。”

2.有个小姑娘到邮局去寄信,服务员告诉她:“小姑娘,这封信超重了,你必须要多加一枚邮票”。小姑娘不解地问:“信已经超重了,再加贴邮票,不是更重了吗 ”

你觉得小姑娘的话有道理吗?请说说理由。如果你要反驳她,该怎么说?

任务阐述:

1.论点:脑子越用越灵

论据:论点以下的内容都是。

论证方式:(1)三段论:任何事物都是在……脑子也……所以,脑子……

(2)简单枚举归纳推理

论证方法:直接证明 正反证明。

2.没道理。在这里,小姑娘对服务员说“信超重”当成纯粹的信的重量,其实,服务员所说的“信超重”是指邮资所能承载的重量,不是单纯的重量。由于小姑娘不理解这其中的含义,才会有让人发笑的发问。小姑娘违反了逻辑规律中的同一律。

反驳:我说的超重仅指你的信的重量,按规定,信的内容超重需要加贴邮票的。

【任务设计】

任务一:认识论证 辨析要素

讨论1:论证方法有哪些?在学习小组内请畅所欲言你所知道的。

任务阐述(图表表示)

我们要想理解好论述型文章,进而进行议论文的写作,就一定要采用合理的论证方法。

讨论2:论述性文章注重运用论证方法来论证观点,以达到一定的论证效果。请以下面两个语段所运用不同的论证方法为例加以说明。

语段一:在戏曲成熟之前脚色制就已经形成其雏形。学者延保全通过对大量宋金元文物的考证,指出“宋杂剧通常有五个脚色,其中包括末泥、引戏、副净、副末和装孤。”金院本的脚色体制亦与之相同。然而,直至南宋戏文出现,对后世影响深远的脚色体系才真正形成。始于北宋末年或两宋之交的南宋戏文有完备的生、旦、净、末、丑五大脚色的划分,这一脚色体系一直延续至今。从宋杂剧、金院本到标志着戏曲成熟形态的演戏和元杂剧,脚色体系的称谓有某些明显的变化。主要扮演女性角色的“旦”从“引戏”演化而来,而“引戏”的前身是“引舞”,主要扮演男性角色的“末”则从“末泥”转化而来,它的前身是戏头。也有歌舞的渊源,是负责歌唱的“舞头”在戏剧中的演变。

(节选自傅谨《脚色与行当》,《新华文摘》2020年第2期,有删改)

语段二:西方传统戏剧的表演理论认为演员创造角色的至高境界是“我就是”,即演员与角色合二为一。中国传统戏曲的表演艺术是多重的关系,它在扮演中不刻意追求合一。演员与角色时而交替、时而并存、时而自己都讲不清此时此刻我到底是角色还是我自己;经常还时不时地同观众一起审视、欣赏、评价、调节、控制自己的表演,这种中性的状态能使演员获得心理的、形体的、声音的解放,自自由由地与观众交流,时而进,时而出,叙述的、人物的、审视的、体验的无所不能。这才是表演的自由王国,是表演艺术成熟的标志。

(节选自林兆华《戏剧的生命力》)

任务阐述:两个语段都采用直接论证的方法。不同的是,语段采用了:①引用论证。引用延保全的话佐证戏曲成熟前脚色制已具雏形,使论证更具说服力。②举例论证。列举“旦”等的淡化来源,佐证从雏形到完备的脚色制,脚色的称谓有明显的变化,来增强观点的可信度。

语段二则以对比论证为主,将中国传统戏曲与西方戏剧进行对比,来论证中国戏曲表演的自由性。

语段一“学者延保全通过对大量宋金元文物的考证,指出‘宋杂剧通常有五个脚色,其中包括末泥、引戏、副净、副末和装孤。’”是引用论证,借用权威学者的话,论证更具有说服力;而“从宋杂剧、金院本到标志着戏曲成熟形态的演戏和元杂剧,脚色体系的称谓有某些明显的变化。主要扮演女性角色的‘旦’从‘引戏’演化而来,而‘引戏’的前身是‘引舞’,主要扮演男性角色的‘末’则从‘末泥’转化而来。”这是举例论证,列举“旦”“末”等名称变化,来论证从雏形到完备的脚色制,脚色的称谓有明显的变化,用事实举例能让观点更可信。

语段二主要把“西方传统戏剧的表演理论”“演员与角色合二为一”与“中国传统戏曲的表演是多重的关系,它在扮演中不刻意追求合一”的特点进行对比,指出“这才是表演的自由王国,是表演艺术成熟的标志”,对比论证,突出了中国传统戏曲表演艺术的自由性。

任务二:关注隐含论证 懂得完整论证

讨论1:请你辨析下面这句话是否为真,把你的思考分析说给你的同学听听。

“论证中总会出现逻辑推理的每一个环节。”

任务阐述:在直接论证中,往往不会巨细无遗地呈现逻辑推理过程中的每一个环节,会出现部分前提的省略,这些省略的前提却往往又隐藏着理解论证的关键。

讨论2:请你补充“子非鱼,安知鱼之乐”的隐含前提,并把你为什么要补充这个隐含条件的理由也说个同学听听,同时请你把你补充的理由和同学补充的比较一下,哪个更好。

任务阐述:隐含前提——只有鱼才能知道鱼的快乐。从认知的规律上来说,人和鱼是两种不同的生物,人不可能感受到鱼的喜怒哀乐,所以这句话告诉人们,无论对待人还是对待物、事,都不要用自己的主观意识形态去妄加揣测,你所认为的东西不一定就是事情的真相。也就是说,己所不欲,勿施于人。

任务三:学会间接论证 明白论证方法

一般情况下,我们会优先选择直接论证,只有在直接论证有困难或者效果不好的时候,我们就会采用间接论证,主要运用“排除法”“归谬法”和“反证法”。

1.排除法的运用

一个题有若干个选项,但只有某项正确。我们如何证明其正确呢?很简单,我们只要找出证据否定其他所有的选项即可,这就是“排除法”。排除法实际上就是运用不相容选言推理的规则。

讨论1:鲁迅在《拿来主义》中阐述为什么要提倡拿来主义的时候,就采用了排除法,请与你的同学分析一下《拿来主义》是怎样运用排除法的?

任务阐述:将“闭关主义”“送去主义”“送来主义”进行一一排除,最后推出唯一的正确做法就是“拿来主义”,这样的论证让人无可辩驳。

2.归谬法的运用

归谬法常用于驳论,其思维流程为:从某一观点推出明显的错误或矛盾,以证明这一观点本身的错误。

讨论2:《烛之武退秦师》中有一段话写的是烛之武在秦伯面前说退秦师的过程,请读这一段话,分析一下烛之武是怎样运用归谬法来说服秦伯的。

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

任务阐述:烛之武从“亡郑而有益于君,敢以烦执事”这个立场和观点出发,分别列举了“越国以鄙远,君知其难也”“邻之厚,君之薄也”“若舍郑以为东道主……君亦无所害”、晋国“东封郑”必西“阙秦”等证据,得出灭掉郑国实为“阙秦以利晋”的结论,证明了“亡郑而有益于君”观点的错误,最终让秦伯心悦诚服地打消助晋伐郑的想法并“与郑人盟”。

3.反证法的运用

反证法就是先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后排出明显的错误或矛盾,从而间接地证明最初的观点。其根据是逻辑规律中的排中律。

讨论3:与你前后的同学一起分析下面两则材料时怎样运用反证法的?

材料一:孟子说:“人之初,性本善。”

荀子说:“人之初,性本恶。”

那么,人性究竟是本善还是本恶?

有人回答:性相近,习相远。本性是相近的,但后天习染之不同能够导致本性发生大的转变。你们两个都没说错。

材料二:管仲镂簋朱纮、山节藻棁 ,孔子鄙其小器。公叔文子享卫灵公,史鰌知其及祸﹔及戌,果以富得罪出亡。何曾日食万钱,至孙以骄溢倾家。石崇以奢靡夸人,卒以此死东市。近世寇莱公豪侈冠一时,然以功业大,人莫之非,子孙习其家风,今多穷困。(司马光《训俭示康》)

任务阐述:材料一:这个解释没有正面回答人性的根本善恶问题,故判定为违反了排中律。材料二:司马光通过列举管仲、公叔文子、何曾、石崇、寇准等人“以侈自败”的反面例子对“生活奢侈”做出否定,从而间接论证了“俭朴”的重要性。

注意:归谬法和反证法的区别:

①二者的目的不同。反证法用于论证,目的在于确定某一判断的真实;归谬法用于反驳,目的在于确定某一判断的虚假。

②二者的结构不同。反证法的结构比归谬法的结构复杂,反证法需要设与被论证论题的反论题(相矛盾的或相反对的论题)真;归谬法不需要设反论题。

③二者的根据不同。反证法需要运用排中律,由确定反论题假进而间接地确定原论题真;归谬法则是根据充分条件假言推理的否定后件式直接推出被反驳的论题假。

任务四:学以致用 初晓辩论

围绕教材提供的“温饱是谈道德的必要条件”这一话题,在全班开展这一辩论赛,学习辩论的方式,掌握论证方法。每一位同学先对课本的事例进行分析,然后汇报。

任务阐述:“温饱是谈道德的必要条件”是必要条件假言推理,可以转化成“只有温饱,才谈道德”,推理的规则是“肯后必肯前”、“否前必否后”,也就是“谈道德的人必温饱”“不温饱就不谈道德”为正方观点;这两个观点的负命题为反方观点,即是“谈道德的人不一定温饱”“不温饱的人也谈道德”。

1.观点分析:

正方:没有温饱免谈道德;谈道德的都是温饱之人。

反方:不温不饱依然谈道德。

无关的观点:有人处于温饱中,却不谈道德;温饱之人都谈道德。(这两个观点是充分条件假言推理的相关推理,要认真区分。)

2.概念界定:

对正方有利:温饱是人最基本的衣食需求;温饱就是既温又饱。

对反方有利:温饱就是社会上总体无衣食之困;温饱就是或温或饱。

3.论证思路:

课本上是反方的论证思路。

“人存在是谈道德的必要条件”,言外之意是不论温饱与否都得谈道德,人们不可以因为不温或不饱就违背道德原则,而这一命题恰恰是个真命题。

“人有理性,理性是谈道德的必要条件”是对正方“温饱是谈道德的必要条件”的直接反驳,更进一步论证“丧失理性的人无法谈道德”,这一命题也是一个真命题,并且该命题认为温饱的人有理性,不温饱的人同样也会有理性,就对正方步步紧逼。

“在任何情况下都能够谈道德”反驳了“只有在温饱的前提下才能够谈道德”的条件限制。

“走向温饱的过程中尤其应该谈道德”强调了谈道德在“走向温饱的过程中”的重要性,提出不温饱(走向温饱的过程)不仅能够谈道德,而且“尤其应该谈道德”,看似让步,实则是对正方观点的进一步否定,设计十分巧妙。

4.攻防策略

正方:论证不能温饱就难以生存;对方举例时,指出例中的人物并未讲道德,或者指出其已处于温饱状态(当反方举例证明有的人并未处于温饱状态却依然讲道德时)。

反方:论证从生存到温饱存在过渡地带;谈道德的行为尽量宽泛。(“谈道德”的概念范围界定越小,不温不饱、不温或不饱情况下的某些行为将被排除在“谈道德”的概念范围之外,对正方越有利。)

推选出正反双方的两位主辩手,然后学生各自挑选阵营,决定不了的同学就由主辩手进行选择,保证双方的人数相当,开展一场辩论赛,老师充当裁判,让学生体会辩论的魅力。

【课后任务】

请你说出下列语段的论证过程并说出运用的论证方法:

上问魏征曰:“人主何为而明,何为而暗?”对曰:“兼听则明,偏信则暗。昔尧清问下民,故有苗之恶得以上闻。舜明四目,达四聪,故共、鲧、驩兜不能蔽也。秦二世偏信赵高,以成望夷之祸;梁武帝偏信朱异,以取台城之辱;隋炀帝偏信虞世基,以致彭城阁之变。是故人君兼听广纳,则贵臣不得拥蔽,而下情得以上通也。”上曰:“善。”

(《资治通鉴》)

参考答案:

正面:(1)尧,兼听则明;(2)舜,兼听则明;(3)所以,兼听则明。

反面:(1)秦二世,偏听则暗;(2)梁武帝,偏听则暗;(3)隋炀帝,偏听则暗;(4)所以,偏听则暗。

运用归纳法。