第四单元《运用有效的推理形式》 任务式教案统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 第四单元《运用有效的推理形式》 任务式教案统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 50.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《运用有效的推理形式》教学设计

【课文提要】

《运用有效的推理形式》是逻辑单元的学习活动二,对应推理能力。语文课的推理有别于数理化,是要求学生从具体的语言材料中,深入挖掘、细心梳理,在纷繁复杂的文字中,概括推理过程、提炼推理形式。在认识逻辑基本规律的基础上,掌握基本的推理形式,自觉运用这些推理形式解读文本、解决问题,逐步从对语文生活的关注到语文学习的聚焦,培养学生透过现象求本质的探究意识。

从前提和结论的关系来看,推理大致可分为演绎推理、归纳推理。推理形式,是将一个推理去除掉具体内容后保留下来的结构框架。而有效的推理形式是就演绎推理而言,如果前提是真的,当且仅当按这种方式推理,那么结论一定是真的。因此,演绎推理又称作“必然性推理”。而归纳推理则不然,即使采取了正确的归纳形式,前提的真也不能保证结论的真。因为归纳得出的结论其范围超出了前提。同样的,还有类比推理,前提和结论分别属于不同的范畴,推理强度更弱,不能保真。因此,归纳推理和类比推理又称作“或然性推理”。只有真正认识到推理形式,才能处理语言中的逻辑问题,才能优化鲜活的语言实践。

【任务目标】

在具体的语言文字理解和运用的活动中,建构有效的推理形式,认真体会、反思这些形式的建构过程和规律,并将相关过程和规律运用到对其他语言文字现象的梳理和探究上。

本课的学习任务目标如下:

以课文为本,概括推理过程,认识主要的推理形式;

辨析归纳推理、类比推理的利弊,规避惯性误区;

运用有效的推理形式解决问题,解读文本,升格习作。

【预习任务】

阅读文本,把文中的各个案例中的推理过程找出来。

提炼前提和结论,概括出推理形式,并尝试判断其正误。

查阅资料,了解常见的逻辑推理形式及相关知识。

【任务设计】

任务一:自主建构 认识必然

讨论1:探案迷的心里都住着一个夏洛克·福尔摩斯。关于侦探工作,他说:“最重要的莫过于能从繁琐的事实中分清主次。”拨开冗杂的事实表象,探究其中蕴藏的推理奥秘,真相自然大白。

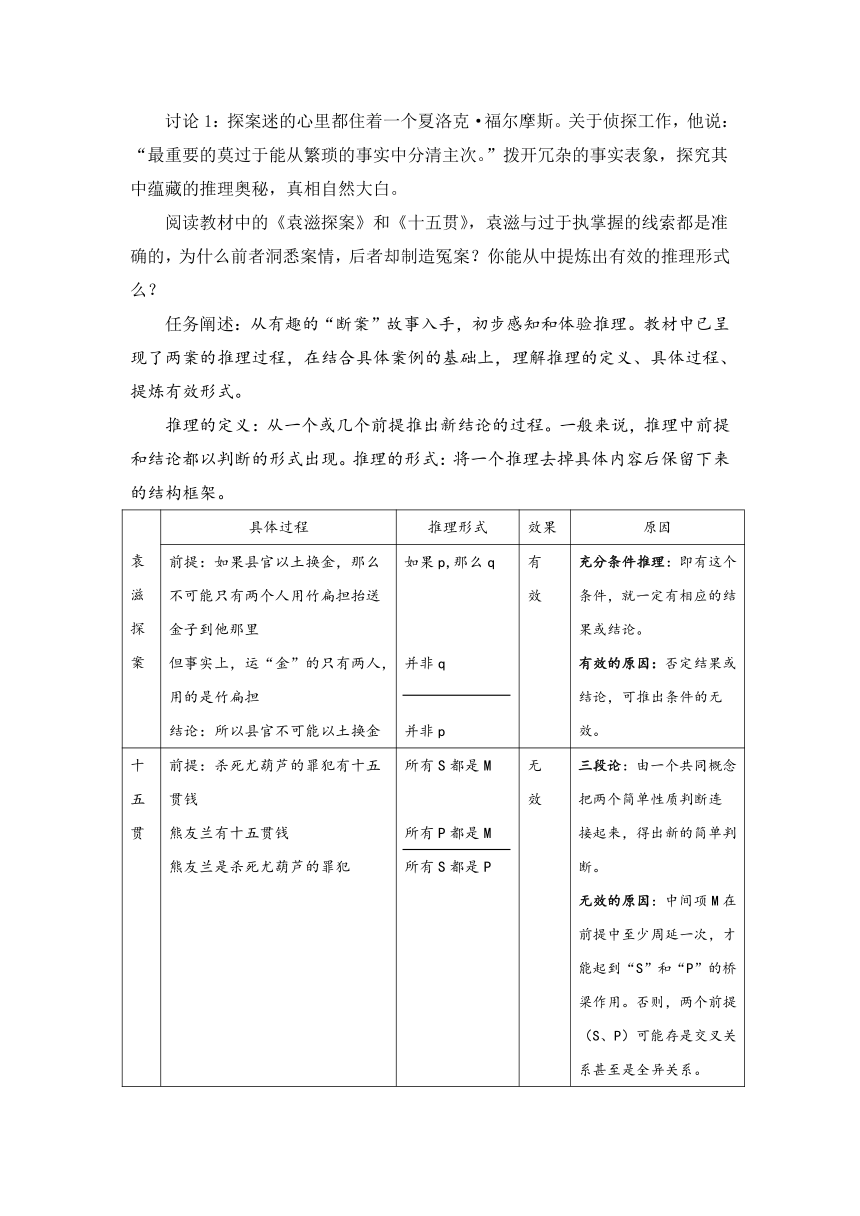

阅读教材中的《袁滋探案》和《十五贯》,袁滋与过于执掌握的线索都是准确的,为什么前者洞悉案情,后者却制造冤案?你能从中提炼出有效的推理形式么?

任务阐述:从有趣的“断案”故事入手,初步感知和体验推理。教材中已呈现了两案的推理过程,在结合具体案例的基础上,理解推理的定义、具体过程、提炼有效形式。

推理的定义:从一个或几个前提推出新结论的过程。一般来说,推理中前提和结论都以判断的形式出现。推理的形式:将一个推理去掉具体内容后保留下来的结构框架。

袁滋探案 具体过程 推理形式 效果 原因

前提:如果县官以土换金,那么不可能只有两个人用竹扁担抬送金子到他那里 但事实上,运“金”的只有两人,用的是竹扁担 结论:所以县官不可能以土换金 如果p,那么q 并非q 并非p 有 效 充分条件推理:即有这个条件,就一定有相应的结果或结论。 有效的原因:否定结果或结论,可推出条件的无效。

十五贯 前提:杀死尤葫芦的罪犯有十五贯钱 熊友兰有十五贯钱 熊友兰是杀死尤葫芦的罪犯 所有S都是M 所有P都是M 所有S都是P 无 效 三段论:由一个共同概念把两个简单性质判断连接起来,得出新的简单判断。 无效的原因:中间项M在前提中至少周延一次,才能起到“S”和“P”的桥梁作用。否则,两个前提(S、P)可能存是交叉关系甚至是全异关系。

【补充】三段论的一种有效形式:

所有S都是M

所有M都是P

所有S都是P

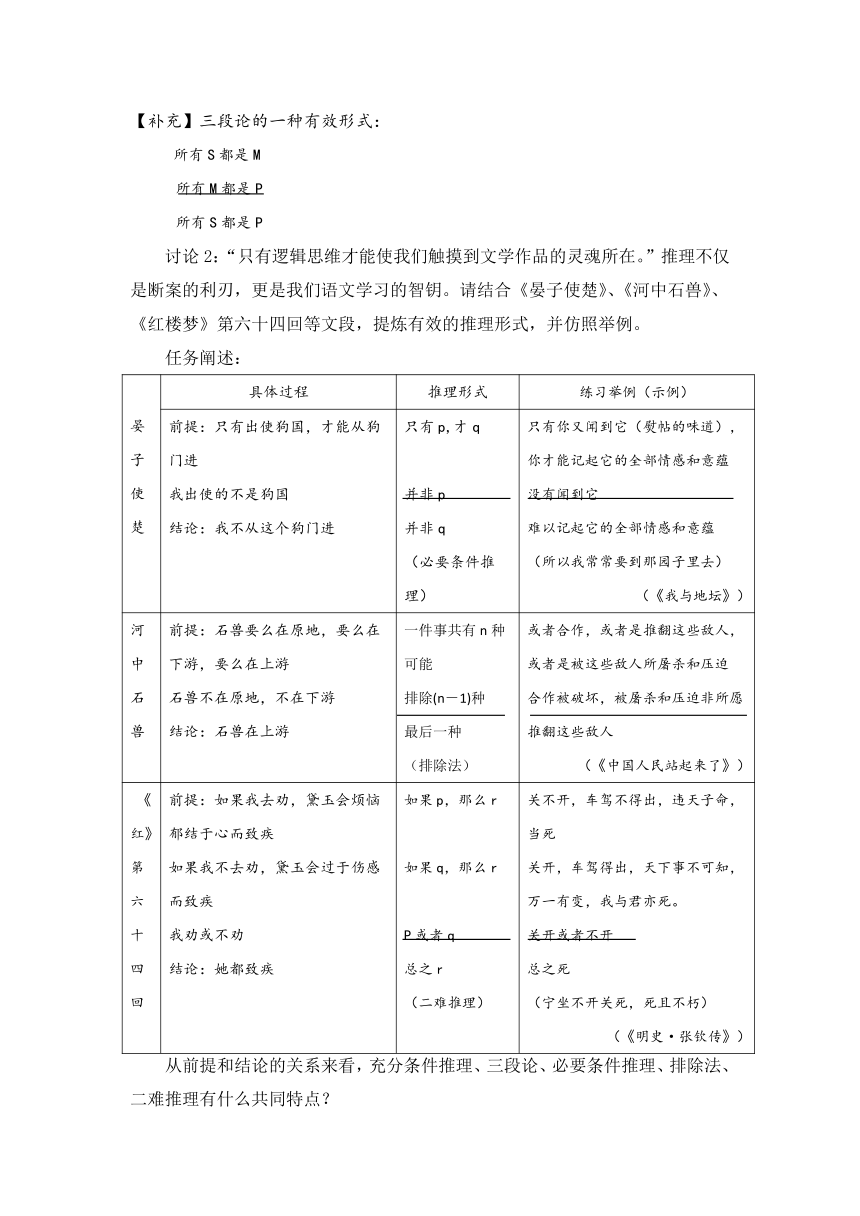

讨论2:“只有逻辑思维才能使我们触摸到文学作品的灵魂所在。”推理不仅是断案的利刃,更是我们语文学习的智钥。请结合《晏子使楚》、《河中石兽》、《红楼梦》第六十四回等文段,提炼有效的推理形式,并仿照举例。

任务阐述:

晏子使楚 具体过程 推理形式 练习举例(示例)

前提:只有出使狗国,才能从狗门进 我出使的不是狗国 结论:我不从这个狗门进 只有p,才q 并非p 并非q (必要条件推理) 只有你又闻到它(熨帖的味道),你才能记起它的全部情感和意蕴 没有闻到它 难以记起它的全部情感和意蕴 (所以我常常要到那园子里去) (《我与地坛》)

河中石兽 前提:石兽要么在原地,要么在下游,要么在上游 石兽不在原地,不在下游 结论:石兽在上游 一件事共有n种可能 排除(n-1)种 最后一种 (排除法) 或者合作,或者是推翻这些敌人,或者是被这些敌人所屠杀和压迫 合作被破坏,被屠杀和压迫非所愿 推翻这些敌人 (《中国人民站起来了》)

《红》第六十四回 前提:如果我去劝,黛玉会烦恼郁结于心而致疾 如果我不去劝,黛玉会过于伤感而致疾 我劝或不劝 结论:她都致疾 如果p,那么r 如果q,那么r P或者q 总之r (二难推理) 关不开,车驾不得出,违天子命,当死 关开,车驾得出,天下事不可知,万一有变,我与君亦死。 关开或者不开 总之死 (宁坐不开关死,死且不朽) (《明史·张钦传》)

从前提和结论的关系来看,充分条件推理、三段论、必要条件推理、排除法、二难推理有什么共同特点?

阐述:均属于演绎推理,结论涉及的范围没有超出前提。演绎推理的有效形式具有前提到结论的保真性,又具有结论到前提的保假性。人们又将其称为“必然性推理”。

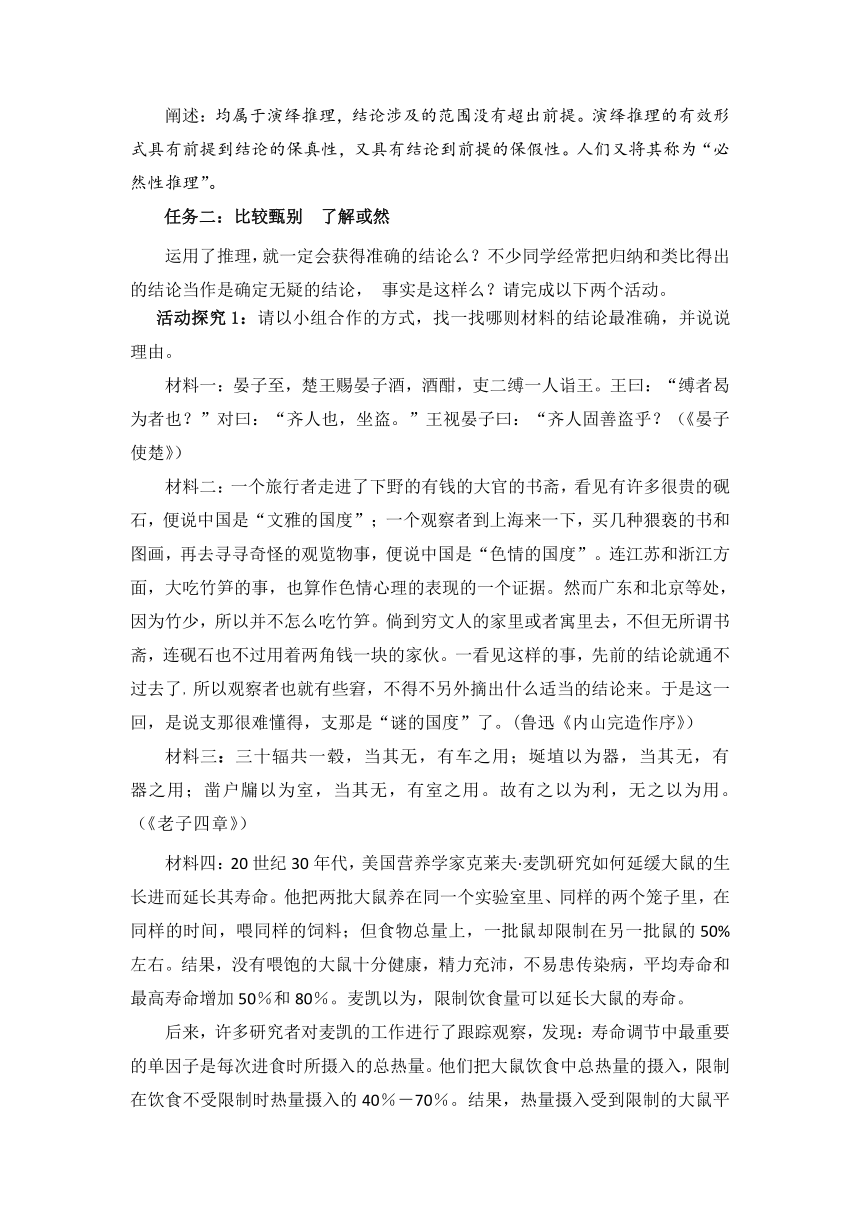

任务二:比较甄别 了解或然

运用了推理,就一定会获得准确的结论么?不少同学经常把归纳和类比得出的结论当作是确定无疑的结论, 事实是这样么?请完成以下两个活动。

活动探究1:请以小组合作的方式,找一找哪则材料的结论最准确,并说说理由。

材料一:晏子至,楚王赐晏子酒,酒酣,吏二缚一人诣王。王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”王视晏子曰:“齐人固善盗乎?(《晏子使楚》)

材料二:一个旅行者走进了下野的有钱的大官的书斋,看见有许多很贵的砚石,便说中国是“文雅的国度”;一个观察者到上海来一下,买几种猥亵的书和图画,再去寻寻奇怪的观览物事,便说中国是“色情的国度”。连江苏和浙江方面,大吃竹笋的事,也算作色情心理的表现的一个证据。然而广东和北京等处,因为竹少,所以并不怎么吃竹笋。倘到穷文人的家里或者寓里去,不但无所谓书斋,连砚石也不过用着两角钱一块的家伙。一看见这样的事,先前的结论就通不过去了,所以观察者也就有些窘,不得不另外摘出什么适当的结论来。于是这一回,是说支那很难懂得,支那是“谜的国度”了。(鲁迅《内山完造作序》)

材料三:三十辐共一毂,当其无,有车之用;埏埴以为器,当其无,有器之用;凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。(《老子四章》)

材料四:20世纪30年代,美国营养学家克莱夫·麦凯研究如何延缓大鼠的生长进而延长其寿命。他把两批大鼠养在同一个实验室里、同样的两个笼子里,在同样的时间,喂同样的饲料;但食物总量上,一批鼠却限制在另一批鼠的50%左右。结果,没有喂饱的大鼠十分健康,精力充沛,不易患传染病,平均寿命和最高寿命增加50%和80%。麦凯以为,限制饮食量可以延长大鼠的寿命。

后来,许多研究者对麦凯的工作进行了跟踪观察,发现:寿命调节中最重要的单因子是每次进食时所摄入的总热量。他们把大鼠饮食中总热量的摄入,限制在饮食不受限制时热量摄入的40%-70%。结果,热量摄入受到限制的大鼠平均寿命几乎延长一倍。研究表明,在动物中进行热量限制,可以延长寿命。

任务阐述:

这四则材料都采用了归纳推理,推理形式可概括为:

S1是P,S2是P……Sn是P

所有S是P

归纳推理结论涉及的范围超出了前提,称为“或然性推理”。

从结论准确性来看:

材料四的第二个结论最准确。它使用了科学归纳法,即不停留在对事物经验的重复,而是深入进行科学分析,在把握对象与属性之间因果联系的基础上作出结论。但我们也看到,随着科技的进步,新的结论更具可靠性,但不能否定前人的努力是无用的。人类新知识的增长,更多地来自归纳。

其次,是材料三。老子重在“论道”,通过对车轮、陶器、房舍的观察和思考,强调“无”的用处。不能说这个结论是完全正确的,但是它提供了一条理解世界的途径。这也是老子推崇的世界观、人生观和价值观。

而材料一、二因枚举的数量不够多,范围不够广,显然犯了以偏概全的错误,结论完全失真。前三则材料属于简单枚举归纳,仅仅根据已观察到的部分对象推出对一类事物全体的断定。

在语文应用上,可能更多用到简单枚举归纳。要提高其可靠性,必须注意以下两条要求:(1)枚举的数量要足够多,考察的范围要足够广。(2)考察有无反例。通常把不注意以上两条要求因而样本过少,结论明显为假的简单枚举归纳推理称为“以偏概全“或“轻率概括“。学生在写作中,运用归纳时要注意用词的严谨性、思辨性,不要任意扩大前提。

活动探究2:《拿来主义》中,“尼采”一例常常为类比推理的经典例子,鲁迅先生的结论是完全正确的么?请大胆质疑,合理探究。

任务阐述:

尼采自诩他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得,最后发了疯

(旧)中国以为中国是地大物博,只是送出去,不拿来

最后(旧)中国会亡国灭种

尼采和(旧)中国属于完全无关的两个事物,类比推理是由两个事物一个(些)方面相似而推出它们另一方面也相似的推理。但尼采“发了疯”和“太阳”有没有必然关系,这前提是否为真?太阳是“光热无穷”,但是不是可理解为“给予”,对于星球而言,它没有这一主动行为。因而,结论可商榷。

类比推理也是一种或然性推理,其推理的强度甚至比归纳推理更弱,但它在探究(人对物)和说理(人对人)活动中有着重要作用。

任务三:实践提升 体现有效

活动:王力先生曾指出:“学生的文章写不好,并不是由于他写了几个错别字,也不是因为他不懂语法,主要是逻辑思维问题。”

1.再看习作,请找出以下片段的推理谬误。

片段:沉稳从难而来,一个人若没有经历无数的挫折与磨难,身陷蜜水与襁褓之中,自然无法拥有沉稳的性格,一遇困境,便心浮气躁,岂能成所谓大事哉。君不见文王拘而演《周易》,仲尼厄而作《春秋》,左丘失明厥有《国语》,孙子膑脚《兵法》修列。没有经历磨难,便无法形成沉稳的性格,也就无法取得辉煌的成就。始皇建秦以来,不居安思危,身陷声色犬马,终心浮气躁,毫无沉稳。一夫作难而七庙隳,身死人灭,为天下笑。倘若秦王不念纷奢,经历磨难,以求沉稳,则可递三世乃至万世而为君。(《稳中求胜》)

任务阐述:学习有效的推理形式,让作文体现思辨性。

问题1:“一个人若没有经历无数的挫折与磨难,身陷蜜水与襁褓之中,自然无法拥有沉稳的性格。一遇困境,就心浮气躁。”属于充分条件推理,违反了“否定前件”的错误。而要拥有沉稳性格,就要经历无数挫折与磨难,显然有误。

问题2:“文王拘而演《周易》,仲尼厄而作《春秋》,左丘失明、厥有《国语》,孙子膑脚、《兵法》修列。没有经历磨难,便无法形成沉稳的性格。”属于归纳推理,这不能得出“没有经历磨难,也就无法取得辉煌成就”。

问题3:“倘若秦王不念纷奢,经历磨难,以求沉稳,则可递三世乃至万世而为君。”秦始皇是沉稳还是心浮气躁,我们不得而知,但秦始皇的失败在于他的暴政与酷烈。以那种屠夫般的心态宰割天下,秦始皇就是再“沉稳”,也难避免“身死人手”的结局。

这篇作文的根本问题在于“沉稳”的内涵没有准确理解。

2.再读《廉颇蔺相如列传》,蔺相如为什么能完璧归赵?秦王(秦昭襄王)真如你想的那样荒淫愚笨么?

任务阐述:运用有效推理形式,让阅读走向深度。

(1)秦王或者图璧,或者窥赵。

若秦王图璧,璧已不可得,没必要再大动干戈。

若秦王窥赵,赵国有能人,秦王不敢贸然行动

所以蔺相如能够完璧归赵。(蔺相如的高明之处是洞悉秦王这种心理。)

(2)秦昭襄王这样做,纯粹是故意打击和羞辱赵惠文王,赵国到底给不给和氏璧?如果给了,这样的屈辱都受得了,表示赵国怕了;如果不给,那就有借口向赵国开战,一直打到服为止。事实上也是如此,公元前283年,赵国没有给和氏璧,蔺相如完璧归赵。此后的三年时间,秦国三次攻打赵国,都取得了胜利,攻占了四座城池,斩首了2万人。公元前279年,秦赵两国渑池之会,双方化干戈为玉帛,签署了议和条款。公元前278年,确定没有后顾之忧,秦国大举进攻楚国,白起攻陷楚国都城,虽然楚国没有就此灭亡,但从此元气大伤,再也不是秦国的对手。

【课后任务】

运用有效的推理形式,完成以下任务。

1.回头看文本。

(1)《世说新语》中有一个著名的故事。有一次,孔融在众人广坐之中有上佳表现,陈韪却说:“小时了了(聪慧),大未必佳。”孔融反唇相讥:“想君小时,必当了了。”

(2)《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》中有这样一段文字: 从遗传学的分离律观点看,纯种水稻品种的第二代是不会有分离的,只有杂种第二代才会出现分离现象。今年它的后代既然发生分离,那么可以断定去年发现的性状优异稻株是一株“天然杂交稻”的杂种第一代。

2.热议话题:如何看待一男子捡iPad归还女士主,女失主非但不感激反而怀疑男子用硬物砸坏iPad摄像头?

答案:(1)孔融的推理:如果小时聪慧,那么长大不一定优秀→(陈韪现在不优秀),想必小时很聪慧(肯定q)。“肯定后件”, 属于充分条件推理的错误形式。

(2)推理过程如下,显出袁隆平院士的推理严谨:

只有杂种水稻的第二代,才会出现分离现象

它的后代发生分离

它的后代是杂种水稻第二代(它本身是杂种水稻第一代)

2.男子辩白:

捡到iPad,原物归还失主,不会砸坏摄像头

捡到iPad,私心留作己用,不会砸坏摄像头(砸了还要修,还费钱)

还不还

不会砸坏摄像头

【课文提要】

《运用有效的推理形式》是逻辑单元的学习活动二,对应推理能力。语文课的推理有别于数理化,是要求学生从具体的语言材料中,深入挖掘、细心梳理,在纷繁复杂的文字中,概括推理过程、提炼推理形式。在认识逻辑基本规律的基础上,掌握基本的推理形式,自觉运用这些推理形式解读文本、解决问题,逐步从对语文生活的关注到语文学习的聚焦,培养学生透过现象求本质的探究意识。

从前提和结论的关系来看,推理大致可分为演绎推理、归纳推理。推理形式,是将一个推理去除掉具体内容后保留下来的结构框架。而有效的推理形式是就演绎推理而言,如果前提是真的,当且仅当按这种方式推理,那么结论一定是真的。因此,演绎推理又称作“必然性推理”。而归纳推理则不然,即使采取了正确的归纳形式,前提的真也不能保证结论的真。因为归纳得出的结论其范围超出了前提。同样的,还有类比推理,前提和结论分别属于不同的范畴,推理强度更弱,不能保真。因此,归纳推理和类比推理又称作“或然性推理”。只有真正认识到推理形式,才能处理语言中的逻辑问题,才能优化鲜活的语言实践。

【任务目标】

在具体的语言文字理解和运用的活动中,建构有效的推理形式,认真体会、反思这些形式的建构过程和规律,并将相关过程和规律运用到对其他语言文字现象的梳理和探究上。

本课的学习任务目标如下:

以课文为本,概括推理过程,认识主要的推理形式;

辨析归纳推理、类比推理的利弊,规避惯性误区;

运用有效的推理形式解决问题,解读文本,升格习作。

【预习任务】

阅读文本,把文中的各个案例中的推理过程找出来。

提炼前提和结论,概括出推理形式,并尝试判断其正误。

查阅资料,了解常见的逻辑推理形式及相关知识。

【任务设计】

任务一:自主建构 认识必然

讨论1:探案迷的心里都住着一个夏洛克·福尔摩斯。关于侦探工作,他说:“最重要的莫过于能从繁琐的事实中分清主次。”拨开冗杂的事实表象,探究其中蕴藏的推理奥秘,真相自然大白。

阅读教材中的《袁滋探案》和《十五贯》,袁滋与过于执掌握的线索都是准确的,为什么前者洞悉案情,后者却制造冤案?你能从中提炼出有效的推理形式么?

任务阐述:从有趣的“断案”故事入手,初步感知和体验推理。教材中已呈现了两案的推理过程,在结合具体案例的基础上,理解推理的定义、具体过程、提炼有效形式。

推理的定义:从一个或几个前提推出新结论的过程。一般来说,推理中前提和结论都以判断的形式出现。推理的形式:将一个推理去掉具体内容后保留下来的结构框架。

袁滋探案 具体过程 推理形式 效果 原因

前提:如果县官以土换金,那么不可能只有两个人用竹扁担抬送金子到他那里 但事实上,运“金”的只有两人,用的是竹扁担 结论:所以县官不可能以土换金 如果p,那么q 并非q 并非p 有 效 充分条件推理:即有这个条件,就一定有相应的结果或结论。 有效的原因:否定结果或结论,可推出条件的无效。

十五贯 前提:杀死尤葫芦的罪犯有十五贯钱 熊友兰有十五贯钱 熊友兰是杀死尤葫芦的罪犯 所有S都是M 所有P都是M 所有S都是P 无 效 三段论:由一个共同概念把两个简单性质判断连接起来,得出新的简单判断。 无效的原因:中间项M在前提中至少周延一次,才能起到“S”和“P”的桥梁作用。否则,两个前提(S、P)可能存是交叉关系甚至是全异关系。

【补充】三段论的一种有效形式:

所有S都是M

所有M都是P

所有S都是P

讨论2:“只有逻辑思维才能使我们触摸到文学作品的灵魂所在。”推理不仅是断案的利刃,更是我们语文学习的智钥。请结合《晏子使楚》、《河中石兽》、《红楼梦》第六十四回等文段,提炼有效的推理形式,并仿照举例。

任务阐述:

晏子使楚 具体过程 推理形式 练习举例(示例)

前提:只有出使狗国,才能从狗门进 我出使的不是狗国 结论:我不从这个狗门进 只有p,才q 并非p 并非q (必要条件推理) 只有你又闻到它(熨帖的味道),你才能记起它的全部情感和意蕴 没有闻到它 难以记起它的全部情感和意蕴 (所以我常常要到那园子里去) (《我与地坛》)

河中石兽 前提:石兽要么在原地,要么在下游,要么在上游 石兽不在原地,不在下游 结论:石兽在上游 一件事共有n种可能 排除(n-1)种 最后一种 (排除法) 或者合作,或者是推翻这些敌人,或者是被这些敌人所屠杀和压迫 合作被破坏,被屠杀和压迫非所愿 推翻这些敌人 (《中国人民站起来了》)

《红》第六十四回 前提:如果我去劝,黛玉会烦恼郁结于心而致疾 如果我不去劝,黛玉会过于伤感而致疾 我劝或不劝 结论:她都致疾 如果p,那么r 如果q,那么r P或者q 总之r (二难推理) 关不开,车驾不得出,违天子命,当死 关开,车驾得出,天下事不可知,万一有变,我与君亦死。 关开或者不开 总之死 (宁坐不开关死,死且不朽) (《明史·张钦传》)

从前提和结论的关系来看,充分条件推理、三段论、必要条件推理、排除法、二难推理有什么共同特点?

阐述:均属于演绎推理,结论涉及的范围没有超出前提。演绎推理的有效形式具有前提到结论的保真性,又具有结论到前提的保假性。人们又将其称为“必然性推理”。

任务二:比较甄别 了解或然

运用了推理,就一定会获得准确的结论么?不少同学经常把归纳和类比得出的结论当作是确定无疑的结论, 事实是这样么?请完成以下两个活动。

活动探究1:请以小组合作的方式,找一找哪则材料的结论最准确,并说说理由。

材料一:晏子至,楚王赐晏子酒,酒酣,吏二缚一人诣王。王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”王视晏子曰:“齐人固善盗乎?(《晏子使楚》)

材料二:一个旅行者走进了下野的有钱的大官的书斋,看见有许多很贵的砚石,便说中国是“文雅的国度”;一个观察者到上海来一下,买几种猥亵的书和图画,再去寻寻奇怪的观览物事,便说中国是“色情的国度”。连江苏和浙江方面,大吃竹笋的事,也算作色情心理的表现的一个证据。然而广东和北京等处,因为竹少,所以并不怎么吃竹笋。倘到穷文人的家里或者寓里去,不但无所谓书斋,连砚石也不过用着两角钱一块的家伙。一看见这样的事,先前的结论就通不过去了,所以观察者也就有些窘,不得不另外摘出什么适当的结论来。于是这一回,是说支那很难懂得,支那是“谜的国度”了。(鲁迅《内山完造作序》)

材料三:三十辐共一毂,当其无,有车之用;埏埴以为器,当其无,有器之用;凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。(《老子四章》)

材料四:20世纪30年代,美国营养学家克莱夫·麦凯研究如何延缓大鼠的生长进而延长其寿命。他把两批大鼠养在同一个实验室里、同样的两个笼子里,在同样的时间,喂同样的饲料;但食物总量上,一批鼠却限制在另一批鼠的50%左右。结果,没有喂饱的大鼠十分健康,精力充沛,不易患传染病,平均寿命和最高寿命增加50%和80%。麦凯以为,限制饮食量可以延长大鼠的寿命。

后来,许多研究者对麦凯的工作进行了跟踪观察,发现:寿命调节中最重要的单因子是每次进食时所摄入的总热量。他们把大鼠饮食中总热量的摄入,限制在饮食不受限制时热量摄入的40%-70%。结果,热量摄入受到限制的大鼠平均寿命几乎延长一倍。研究表明,在动物中进行热量限制,可以延长寿命。

任务阐述:

这四则材料都采用了归纳推理,推理形式可概括为:

S1是P,S2是P……Sn是P

所有S是P

归纳推理结论涉及的范围超出了前提,称为“或然性推理”。

从结论准确性来看:

材料四的第二个结论最准确。它使用了科学归纳法,即不停留在对事物经验的重复,而是深入进行科学分析,在把握对象与属性之间因果联系的基础上作出结论。但我们也看到,随着科技的进步,新的结论更具可靠性,但不能否定前人的努力是无用的。人类新知识的增长,更多地来自归纳。

其次,是材料三。老子重在“论道”,通过对车轮、陶器、房舍的观察和思考,强调“无”的用处。不能说这个结论是完全正确的,但是它提供了一条理解世界的途径。这也是老子推崇的世界观、人生观和价值观。

而材料一、二因枚举的数量不够多,范围不够广,显然犯了以偏概全的错误,结论完全失真。前三则材料属于简单枚举归纳,仅仅根据已观察到的部分对象推出对一类事物全体的断定。

在语文应用上,可能更多用到简单枚举归纳。要提高其可靠性,必须注意以下两条要求:(1)枚举的数量要足够多,考察的范围要足够广。(2)考察有无反例。通常把不注意以上两条要求因而样本过少,结论明显为假的简单枚举归纳推理称为“以偏概全“或“轻率概括“。学生在写作中,运用归纳时要注意用词的严谨性、思辨性,不要任意扩大前提。

活动探究2:《拿来主义》中,“尼采”一例常常为类比推理的经典例子,鲁迅先生的结论是完全正确的么?请大胆质疑,合理探究。

任务阐述:

尼采自诩他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得,最后发了疯

(旧)中国以为中国是地大物博,只是送出去,不拿来

最后(旧)中国会亡国灭种

尼采和(旧)中国属于完全无关的两个事物,类比推理是由两个事物一个(些)方面相似而推出它们另一方面也相似的推理。但尼采“发了疯”和“太阳”有没有必然关系,这前提是否为真?太阳是“光热无穷”,但是不是可理解为“给予”,对于星球而言,它没有这一主动行为。因而,结论可商榷。

类比推理也是一种或然性推理,其推理的强度甚至比归纳推理更弱,但它在探究(人对物)和说理(人对人)活动中有着重要作用。

任务三:实践提升 体现有效

活动:王力先生曾指出:“学生的文章写不好,并不是由于他写了几个错别字,也不是因为他不懂语法,主要是逻辑思维问题。”

1.再看习作,请找出以下片段的推理谬误。

片段:沉稳从难而来,一个人若没有经历无数的挫折与磨难,身陷蜜水与襁褓之中,自然无法拥有沉稳的性格,一遇困境,便心浮气躁,岂能成所谓大事哉。君不见文王拘而演《周易》,仲尼厄而作《春秋》,左丘失明厥有《国语》,孙子膑脚《兵法》修列。没有经历磨难,便无法形成沉稳的性格,也就无法取得辉煌的成就。始皇建秦以来,不居安思危,身陷声色犬马,终心浮气躁,毫无沉稳。一夫作难而七庙隳,身死人灭,为天下笑。倘若秦王不念纷奢,经历磨难,以求沉稳,则可递三世乃至万世而为君。(《稳中求胜》)

任务阐述:学习有效的推理形式,让作文体现思辨性。

问题1:“一个人若没有经历无数的挫折与磨难,身陷蜜水与襁褓之中,自然无法拥有沉稳的性格。一遇困境,就心浮气躁。”属于充分条件推理,违反了“否定前件”的错误。而要拥有沉稳性格,就要经历无数挫折与磨难,显然有误。

问题2:“文王拘而演《周易》,仲尼厄而作《春秋》,左丘失明、厥有《国语》,孙子膑脚、《兵法》修列。没有经历磨难,便无法形成沉稳的性格。”属于归纳推理,这不能得出“没有经历磨难,也就无法取得辉煌成就”。

问题3:“倘若秦王不念纷奢,经历磨难,以求沉稳,则可递三世乃至万世而为君。”秦始皇是沉稳还是心浮气躁,我们不得而知,但秦始皇的失败在于他的暴政与酷烈。以那种屠夫般的心态宰割天下,秦始皇就是再“沉稳”,也难避免“身死人手”的结局。

这篇作文的根本问题在于“沉稳”的内涵没有准确理解。

2.再读《廉颇蔺相如列传》,蔺相如为什么能完璧归赵?秦王(秦昭襄王)真如你想的那样荒淫愚笨么?

任务阐述:运用有效推理形式,让阅读走向深度。

(1)秦王或者图璧,或者窥赵。

若秦王图璧,璧已不可得,没必要再大动干戈。

若秦王窥赵,赵国有能人,秦王不敢贸然行动

所以蔺相如能够完璧归赵。(蔺相如的高明之处是洞悉秦王这种心理。)

(2)秦昭襄王这样做,纯粹是故意打击和羞辱赵惠文王,赵国到底给不给和氏璧?如果给了,这样的屈辱都受得了,表示赵国怕了;如果不给,那就有借口向赵国开战,一直打到服为止。事实上也是如此,公元前283年,赵国没有给和氏璧,蔺相如完璧归赵。此后的三年时间,秦国三次攻打赵国,都取得了胜利,攻占了四座城池,斩首了2万人。公元前279年,秦赵两国渑池之会,双方化干戈为玉帛,签署了议和条款。公元前278年,确定没有后顾之忧,秦国大举进攻楚国,白起攻陷楚国都城,虽然楚国没有就此灭亡,但从此元气大伤,再也不是秦国的对手。

【课后任务】

运用有效的推理形式,完成以下任务。

1.回头看文本。

(1)《世说新语》中有一个著名的故事。有一次,孔融在众人广坐之中有上佳表现,陈韪却说:“小时了了(聪慧),大未必佳。”孔融反唇相讥:“想君小时,必当了了。”

(2)《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》中有这样一段文字: 从遗传学的分离律观点看,纯种水稻品种的第二代是不会有分离的,只有杂种第二代才会出现分离现象。今年它的后代既然发生分离,那么可以断定去年发现的性状优异稻株是一株“天然杂交稻”的杂种第一代。

2.热议话题:如何看待一男子捡iPad归还女士主,女失主非但不感激反而怀疑男子用硬物砸坏iPad摄像头?

答案:(1)孔融的推理:如果小时聪慧,那么长大不一定优秀→(陈韪现在不优秀),想必小时很聪慧(肯定q)。“肯定后件”, 属于充分条件推理的错误形式。

(2)推理过程如下,显出袁隆平院士的推理严谨:

只有杂种水稻的第二代,才会出现分离现象

它的后代发生分离

它的后代是杂种水稻第二代(它本身是杂种水稻第一代)

2.男子辩白:

捡到iPad,原物归还失主,不会砸坏摄像头

捡到iPad,私心留作己用,不会砸坏摄像头(砸了还要修,还费钱)

还不还

不会砸坏摄像头