统编版语文七年级下册第22课《太空一日》练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文七年级下册第22课《太空一日》练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 12:44:27 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文七年级下册第22课太空一日练习题(含答案)

积累与运用

阅读下面这篇新闻报道,根据要求完成1~4题。

神舟夜泊东风城 神州再迎游子归

在浩渺星河áo________(熬 遨)游192天后,神舟十八号载________人飞船返回舱于2024年11月4日凌晨,进入 稠密 的大气层,划过夜mù________(暮 幕),【甲】成功抵达东风着陆场。地面工作人员 屏息凝神 ,【乙】目光紧随返回舱,俯瞰 其落地后,便迅速到达现场 有条不紊 地开展工作。看到叶光富、李聪、李广苏三名航天英雄全部安全顺利出舱,【丙】指挥中心的工作人员都高兴得鼓起掌来。

在轨期间,由于乘组完成了空间站空间碎片防护装置安装和多次货物出舱,为空间站长期稳定在轨运行进一步积累了贵重的数据和经验。首次出舱时,【丁】进行舱外作业的叶光富与李广苏漫步太空约8.5小时,刷新了中国航天员单次出舱活动时间纪录。

结合语境和拼音,在语段横线处选填正确的汉字;给加点字注音。

2.语段中加点的词语使用不恰当的一项是( )

A.稠密 B.屏息凝神 C.俯瞰 D.有条不紊

3.动宾短语在句子结构中可以充当多种成分,下列对语段中【甲】【乙】【丙】【丁】四句的动宾短语的分析,不正确的一项是( )

A.【甲】句动宾短语“抵达东风着陆场”中,“抵达”为动词,“东风着陆场”为宾语。

B.【乙】句中的动宾短语为“紧随返回舱”,它在句中作“目光”的谓语。

C.【丙】句中的动宾短语为“鼓起掌来”,它在句中作“工作人员”的谓语。

D.【丁】句中的动宾短语中,“进行舱外作业”作定语,“漫步太空”作谓语。

4.语段中画波浪线的句子有三处语病,下列修改意见不正确的一项是( )

A.删掉“由于”。

B.在“多次货物出舱”后加上“的任务”。

C.“长期”与“稳定”互换位置。

D.把“贵重”改为“宝贵”。

5.正确使用标点符号的一项是( )

A.服务贸易发展前景广阔、潜力巨大,我们应该抓住机遇,携手开创“全球服务、互惠共享”的美好未来。

B.一瞬间,她那修长美妙的身体犹如被空气托住了,衬着蓝天白云,酷似敦煌壁画中凌空翔舞的“飞天”。

C.《论语》中有不少语句逐渐演化并固定为成语,如“温故知新”、“不耻下问”、“诲人不倦”、“当仁不让”等。

D.人们常说:希腊有巴特农神庙,埃及有金字塔;罗马有斗兽场,巴黎有圣母院;而东方有圆明园。

6.把下列句子组合成语意连贯的一段话,语序排列正确的一项是( )

①它主要承担“长征五号”火箭、“长征七号”火箭的发射任务。

②文昌卫星发射中心的建设也给海南国际旅游岛带来了新的发展机遇。

③文昌卫星发射中心是我国四大卫星发射中心之一,位于海南省文昌市。

④它的建设填补了我国低纬度发射的市场空白,为我国参与国际商业航天发射市场的竞争开拓了广阔的空间。

③①④② B.①②④③ C.③④①② D.①②③④

名著阅读

保尔说:“我可不平白无故打架,我总是在有理的时候才打架。”请概括整本书中的一个情节佐证这句话。

(2)成长的过程其实也是一段追光的旅程。请你仿照示例,结合名著内容对保尔“遇见光,追逐光,成为光”的过程加以分析。

示例:《西游记》孙悟空——孙悟空遇见了唐僧。唐僧正直无私、心地善良、禅心稳固。西行取经的道路上,他解救了孙悟空,并一路引导孙悟空向善,教他慈悲为怀,守护正义。在唐僧的影响下,孙悟空最终修成正果,成为斗战胜佛。

《钢铁是怎样炼成的》保尔——______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

班级开展以“走近新科技,畅想新生活”为主题的综合性学习活动,请你完成各题

(1).班级发布活动通知,正文如下。小宇同学因请假在家,不了解通知的内容,你觉得其中哪三个信息最重要、需要转告她?(写出具体的信息内容)

为丰富科学教育内容,激发科学探索兴趣,我班拟于4月26日下午组织全体同学去市自然科技馆参观学习。该活动由班主任杨老师带队,校医李老师协同参加。届时,请各位同学于下午3点准时在学校南大门集合,清点人数后,我们集体乘车出发。

①________________________ ②___________________________

③________________________

(2).在科技馆里,同学们参观了航空航天厅、低碳新能源厅和人工智能厅。

A.小华同学为展厅各写了一则宣传语(见下表),请在表中填写与宣传语对应的展厅名。

宣传语 智慧赋能 遇见未来 长空逐日九天揽月 青山绿水 风光无限

展厅名 ①_______________ ②_______________ ③________________

B.在人工智能厅,讲解员与同学们就“科技改变生活”这一话题展开交流。请你根据情境将对话内容补充完整。

讲解员:同学们好,欢迎来到人工智能厅。人工智能主要是指用计算机模拟类似于人类的某些智能活动,它已广泛应用于日常生活。①________________________?

同学甲:扫地机器人能自动清扫垃圾。

同学乙:智能语音导航可以帮人精准识路。

同学丙:还有人脸识别!让身份验证更便捷。

讲解员:说得好!同学们,人工智能的时代已经到来,你们将大有作为啊!

同学丁:②______________________________________?

讲解员:同学们应该学好科学文化知识,培养创新实践能力,积极拥抱人工智能时代,创造更加美好的生活。

阅读理解

阅读课文选段,回答问题。

我以为自己要牺牲了

①9时整,火箭尾部发出巨大的轰鸣声,数百吨高能燃料开始燃烧,八台发动机同时喷出炽热的火焰,高温高速的气体,几秒钟就把发射台下的上千吨水化为蒸气。

②火箭起飞了。

③我全身用力,肌肉紧张,整个人收缩得像一块铁。

④开始时飞船缓慢地升起,非常平稳,甚至比电梯还要平稳。我感到压力远不像训练时想象的那么大,心里稍觉释然,全身紧绷的肌肉也渐渐放松下来。

⑤“逃逸塔分离”,“助推器分离”……

⑥火箭逐渐加速,我感到压力在不断增强。因为这种负荷我在训练时承受过,变化幅度甚至比训练时还小些,所以我身体的感受还挺好,觉得没啥问题。

⑦但火箭上升到三四十公里的高度时,火箭和飞船开始急剧抖动,产生共振。这让我感到非常痛苦。

⑧人体对10赫兹以下的低频振动非常敏感,它会引起人的内脏共振。而这时不单单是低频振动的问题,而且这个新的振动叠加在一个大约6G的负荷上。这种叠加太可怕了,我从来没有进行过这种训练。

⑨意外出现了。共振以曲线的形式变化着,痛苦的感觉越来越强烈,五脏六腑似乎都要碎了。我几乎无法承受,觉得自己快不行了。

⑩当时,我的头脑还非常清醒,以为飞船起飞时就是这样的。其实,起飞阶段发生共振并非正常现象。

那种共振持续26秒钟后,慢慢减轻。我从极度难受的状态中解脱出来,一切不适都不见了,感到一种从未有过的轻松和舒服,如释千钧重负,如同一次重生,我甚至觉得这个过程很耐人寻味。但在痛苦的极点,就在刚才短短一刹那,我真的以为自己要牺牲了。

飞行回来后我详细描述了这种难受的过程。经过分析研究,工作人员认为,飞船共振主要来自火箭的振动。随后他们改进技术工艺,解决了这个问题。在“神舟六号”飞行时,情况有了很大改善,在后来的航天飞行中再也没出现过。聂海胜说:“我们乘坐的火箭、飞船都非常舒适,几乎感觉不到振动。”

在空中度过那难以承受的26秒钟时,不仅我感觉特别漫长,地面的工作人员也陷入空前的紧张中。因为通过大屏幕,飞船传回来的画面是定格的,我整个人一动不动,眼睛也不眨。大家都担心我是不是出了什么事故。

后来,整流罩打开,外面的光线透过舷窗一下子照射进来,阳光很刺眼,我的眼睛忍不住眨了一下。

就这一下,指挥大厅有人大声喊道:“快看啊,他眨眼了,利伟还活着!”所有的人都鼓掌欢呼起来。

这时我第一次向地面报告飞船状态:“‘神舟五号’报告,整流罩打开正常!”

当我返回地球观看这段录像时,我激动得说不出任何话来。

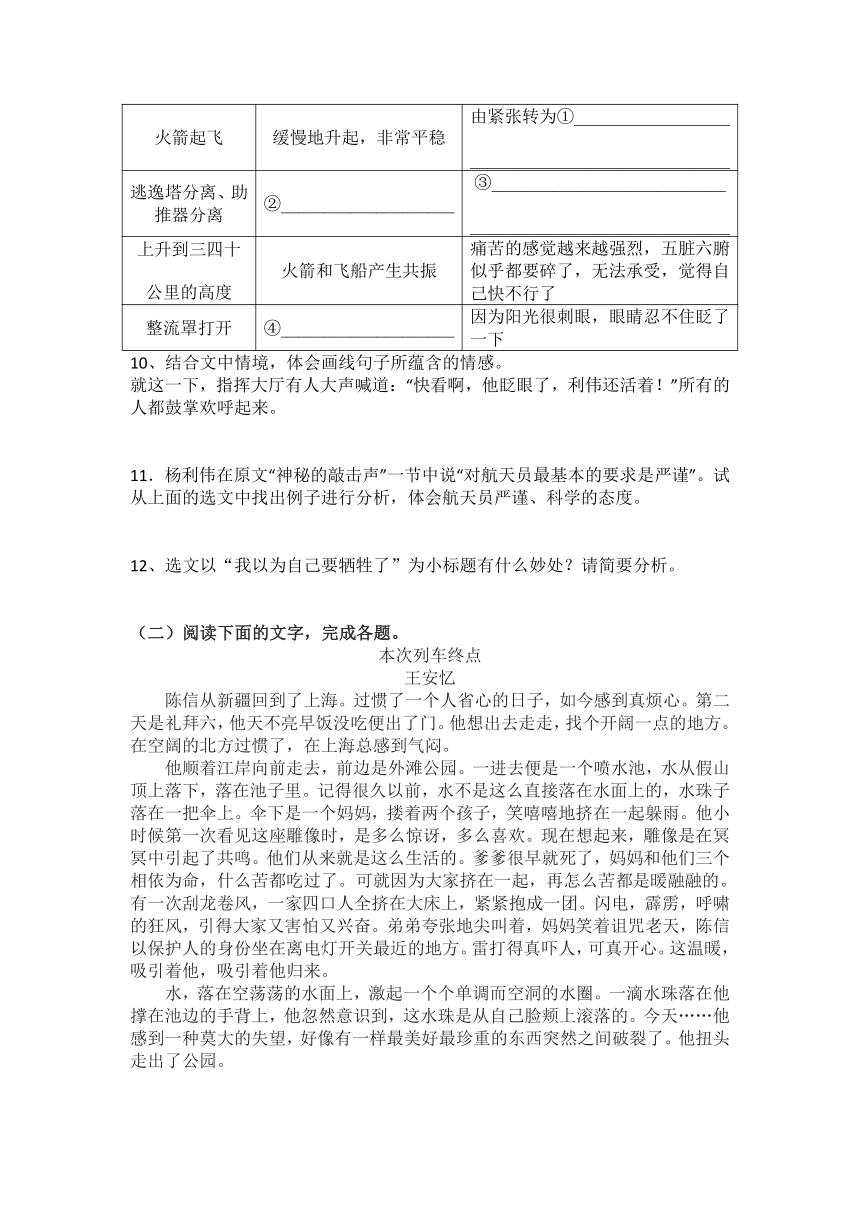

太空一日,充满紧张和意外。阅读选文,找找看,飞船升空过程中出现了哪些状况?杨利伟相应地又有怎样的感受或举动?

升空过程 出现的状况 感受或举动

火箭起飞 缓慢地升起,非常平稳 由紧张转为①__________________ ______________________________

逃逸塔分离、助推器分离 ②____________________ ③___________________________ ______________________________

上升到三四十 公里的高度 火箭和飞船产生共振 痛苦的感觉越来越强烈,五脏六腑似乎都要碎了,无法承受,觉得自己快不行了

整流罩打开 ④____________________ 因为阳光很刺眼,眼睛忍不住眨了一下

10、结合文中情境,体会画线句子所蕴含的情感。

就这一下,指挥大厅有人大声喊道:“快看啊,他眨眼了,利伟还活着!”所有的人都鼓掌欢呼起来。

11.杨利伟在原文“神秘的敲击声”一节中说“对航天员最基本的要求是严谨”。试从上面的选文中找出例子进行分析,体会航天员严谨、科学的态度。

选文以“我以为自己要牺牲了”为小标题有什么妙处?请简要分析。

(二)阅读下面的文字,完成各题。

本次列车终点

王安忆

陈信从新疆回到了上海。过惯了一个人省心的日子,如今感到真烦心。第二天是礼拜六,他天不亮早饭没吃便出了门。他想出去走走,找个开阔一点的地方。在空阔的北方过惯了,在上海总感到气闷。

他顺着江岸向前走去,前边是外滩公园。一进去便是一个喷水池,水从假山顶上落下,落在池子里。记得很久以前,水不是这么直接落在水面上的,水珠子落在一把伞上。伞下是一个妈妈,搂着两个孩子,笑嘻嘻地挤在一起躲雨。他小时候第一次看见这座雕像时,是多么惊讶,多么喜欢。现在想起来,雕像是在冥冥中引起了共鸣。他们从来就是这么生活的。爹爹很早就死了,妈妈和他们三个相依为命,什么苦都吃过了。可就因为大家挤在一起,再怎么苦都是暖融融的。有一次刮龙卷风,一家四口人全挤在大床上,紧紧抱成一团。闪电,霹雳,呼啸的狂风,引得大家又害怕又兴奋。弟弟夸张地尖叫着,妈妈笑着诅咒老天,陈信以保护人的身份坐在离电灯开关最近的地方。雷打得真吓人,可真开心。这温暖,吸引着他,吸引着他归来。

水,落在空荡荡的水面上,激起一个个单调而空洞的水圈。一滴水珠落在他撑在池边的手背上,他忽然意识到,这水珠是从自己脸颊上滚落的。今天……他感到一种莫大的失望,好像有一样最美好最珍重的东西突然之间破裂了。他扭头走出了公园。

商店开门了,营业员都在卸排门板,亮出了橱窗。他走到一个橱窗跟前,不由自主地站住了脚。他感到心里忽然有什么被唤回了,是的,被唤回了。他离开上海时,心中留下了一片金色的记忆,而这记忆在十年中被误认为是上海了。于是,他便拼命地争取回来。上海,是回来了,然而失去的,却仍是失去了。

路上的人越来越多,漫上了人行道。人和人,肩挨肩,脚跟脚,这么密集地生活在一个世界里,然而彼此又是陌路人,不认识,不了解,彼此高傲地藐视着。那个地方却不是这样的,那里很清静,也许有些荒凉了,但走在街上,可以奔跑,可以信步,可以畅快地呼吸。因为城市小,人和人,今天不见明天见,低头不见抬头见。都是面熟的,相识的,一路走过去,几乎要不断地点头,招呼,倒别有一番亲切和温暖。看来,大有大的难处,小,却也有小的好处。

他身不由己地跟随着人流向前走,自己也不知道走向哪里。他很茫然,十年里那点渗透他心灵的苦苦的而又是甜甜的思念,消失了。十年里那种充实感也随即消失了。他的目的地达到了,下一步,他该往哪儿走?人活着,总要有个目的地。人生的目的地,总归应该是幸福,而不是苦恼。他忽然感到,自己追求的目的地,应该再扩大一点,是的,再扩大一点。

他郁闷的心情开朗了一点,好像沉重的乌云开了一条缝,一线朦朦胧胧的光透了进来。虽然是朦胧隐约的,但确实是光。

“阿信!”他转脸一看,见马路上,熙熙攘攘的行人中间,无可奈何爬行着的一辆公共汽车窗户里,伸出大哥的半个身子,向他伸着手。大哥背后还有大嫂。他不知出了什么事,掉转身子追着汽车跑去。大哥一把抓住他的手,什么话也说不出来,只是呆呆地看着他。他心里一酸。大嫂也伸手抓住他:“阿信,你可别想不开!”

“你们想到哪儿去了?”陈信笑了,眼泪却也滚了出来。

“回家吧!”哥哥说。

“好的,回家。”他忽然感到羞愧,为自己把十年的艰辛当作王牌随时甩出去而感到羞愧。妈妈、哥哥、弟弟、嫂嫂,都有十年的艰辛。当然,人生中,还不仅是这些,还有很多很多的欢乐!比如,林荫道、小树林、甜水井,天真无邪的学生、月牙儿般的眼睛……可全被他忽略了。好在,还有后十年、二十年、三十年,今后的日子还很长很长。该怎么过下去,真该好好想一想。

又一次列车即将出站,目的地在哪里?他只知道,那一定要是更远、更大的,也许跋涉的时间不止一个十年,要两个、三个,甚至整整一辈子。也许永远得不到安定感。然而,他相信,只要到达,就不会惶惑,不会苦恼,不会惘然若失,而是真正找到了归宿。

(原文有删改)

13.下列对文章有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )

A.作者在小说中提到了在新疆生活的陈信拼命地争取回到自己的故乡上海,但回来后,他感到与上海越来越陌生、疏远,有些东西永远失去了。

B.陈信正因为一个人居住,没有朋友,太过无聊,所以很烦闷,连早饭都不吃就趁着假期出去走走,就是想找回那曾经失落的青春岁月。

C.陈信一路走着,最后被他大哥、大嫂一把抓住,生怕他一时想不开,叫他回家;而陈信也忽然感到羞愧,因为他已意识到自杀的念头是错误的。

D.陈信原来在新疆生活,那个地方人少,清静,但人际关系紧张,彼此高傲地藐视着;回来后觉得上海的人多,尽管家人在上海,但自己难融其中。

E.作者从小处着手,特别关注人的内心,更多地表现了陈信这样的人回城后的人生状态,进而推及深层次的社会问题,从而引起人们深沉的思考。

14.文章第二段中画横线的部分从叙述角度分析,运用了什么方法?有什么作用?

答:_________________________________________________________

15.文章中的陈信有哪些性格特点?请简要分析。

答:_____________________________________________________

16.文章的题目是“本次列车终点”,但有人说,作者在文章的最后一段却写了“又一次列车即将出站”,这不合情理。你认为这种说法有没有道理?请谈谈你的观点和具体理由。

答:_______________________________________________________

(三)阅读下文,完成各题。

少年眼

沈念

①父亲说,岛很大,四面环水,通往岛上的路是乘船。

②船,那是一条多大的船,能迎风破浪吗?浪花飞溅到船头,打在甲板上,碎成一颗颗发亮的珠子,滚来滚去。少年如此一想就来劲了。他在山里生,山里长,对父亲描述的这片大水有着天生的好奇。

③夜船开的时间不短了,仍然是在一团墨黑中行进,船尾驾驶舱挂着一盏汽油灯,光亮如豆,随时要被风吹灭的样子。距离的遥远让少年心里摇荡着焦躁,像远处听得到的水声,水声摇曳多姿,引人联想,可看不见。

④动身前夜,父亲在家里边整理行李边跟少年说话。他说:“到了初冬时节,岛上的芦苇花絮随风飘扬,种子落地来年春发,算是靠天种靠天收。” 父亲很熟悉那里,每年到芦苇收割的秋冬时节,父亲都要跟村里人一道,在湖洲驻扎三个月。这三个月,天作被盖地当床,芦苇割完了才回家过年。

⑤“天种天收?”

⑥“嗯,都不用人打理的,自生自灭,就像山上的草。”父亲说,“后来有了造纸机器,芦苇的纤维含量高,就成了造纸的原料。于是有人承包苇场,雇了壮年劳力,像农民种田一样,开沟滤水,看土施肥,化学除草治虫,人工护青保苗,湖洲滩地上的芦苇也越来越多。”

⑦那些日子,芦苇就跟着少年走走停停。他向家乡的小伙伴绘声绘色地说起芦苇荡,那是比大山有着更多乐趣和奥秘的地方。

⑧时间在寒风之夜过得很慢,寒意越来越浓,父亲的喊声,敲醒恍恍惚惚的少年。他抬头张望,这是个什么模样的地方。汽油灯照亮一片模糊的陆地,少年跳下船,踩在一片松软的苇梗上,苇梗下是更松软的淤泥。

⑨把家安在这个陌生的岛上,父亲要盖个什么样的房子呢?少年困意全无,兴奋起来。父亲从行李袋中找出刃口发亮的弯刀,走到附近的芦苇丛中,转眼功夫割倒一片。在父亲的指导下,少年帮着用细麻绳把芦苇结实地打成一捆一捆。父亲说,这是新家的大梁,这是新家的柱子。打好地基,他又像变戏法似地从行李袋中翻出折叠整齐的旧尼龙帆布,摊开在地,风贴着地面吹鼓起帆布,父亲顺势一抖,转眼之间帆布就盖成了一间芦苇棚屋。支棚、架床、开窗、开门,这种快捷简易的造房术,让少年对父亲钦佩不已。他听从父亲的吩咐,搬上几捆芦苇压住墙角,这样帆布不会随风刮掀。父亲又在卧室里搭了两张芦苇床,又新盖了一个屋棚当厨房,然后把带来的家当一件件摆好,还用芦苇编了两把方凳,一张餐桌。这一切都是在少年睡着以后完成的。

⑩少年醒来的时候,新家被一团明晃晃的天光包裹着,好像这棚屋原本就是一个发光体,向岛上、湖上、天空绽放无尽的光芒。芦苇制作的几样桌椅,散发着植物刚离开大地的清香。掀开帆布门,白得耀眼的光迎面扑来。眼前岛上的景象把少年震惊了。

铺天盖地、茎秆高挺的芦苇,顶着沉甸甸的穗头,随风摆动枝叶,向远方致意。从未见过这么多的芦苇聚集在一起,举手投足,像严格训练的战士。风刮过来,芦苇抱团对峙,站成铜墙铁壁。又终于抵挡不住一波波的猛烈吹袭,芦苇向着同一个方向低头、弯腰,瞬间就要折覆在地。与见过的水稻相比,这些芦苇就是超级巨人,高大、粗壮、招摇,少年感觉自己就像一个小不点,在这荒岛之上无比孤独、渺小。

少年看到远处芦苇垛惊飞几只白色水鸟,打开翅膀,线条般的身影,越飞越远。他一个激灵,跟着白色鸟飞去的方向,钻进了芦苇深处。秋冬季节的芦苇荡,湖水退去,南来北往的白鹭喜欢在此嬉戏觅食,麋鹿三五一群藏匿其间。修长而饱满的灰白色苇穗,像一支支画笔,日沐金光,夜吸银露,饱蘸天地间的风霜雨雪,在湖洲上涂鸦出一幅绚丽多姿的画卷。挺拔的苇秆,如长剑飘舞的苇叶,被少年的身体碰出哗哗啦啦的响动。他也被芦苇的坚韧撞得摇摇晃晃,像海洋般的苇浪一下就吞没了少年瘦小的身影。

在山里,少年和小伙伴掏鸟窝是把好手。在这里,要是能寻到一只水鸟,就不会再感到孤独了。少年低头搜寻有没有完整的鸟蛋时,听到隐隐约约传来呼唤自己名字的声音,那是父亲在叫他。他环顾四周,呼喊声像是从四面八方传来的。这差点让他迷失,找不到回家的路。少年认真辨认了回去的路,像个侦探一样,察看了脚印,还判断了一下东南西北。但走出芦苇荡的路似乎没有尽头,他莫名地紧张起来。他想起父亲从小就告诫过的,凡事遇阻先不要慌乱,冷静下来再想对策。他很快又辨清了几只自己来时的脚印。

清晰的脚印。斜斜浅浅的。少年把脚放进一个,大小刚好,心里悬空的石头在小脚印里稳稳落下。父亲呼唤的声音又飞来了,近在耳畔。、

15 少年如释重负地露出笑容,向家跑去。他的心中开始藏着一个秘密,他并不打算把这次短暂的出行告诉父亲。

每个人都会有自己的秘密。少年无端地笑起来,小脸白里透红,像树上自然成熟、绽裂的石榴。

17、第⑨段中加点词语颇有意味,请加以赏析。

18、第12段画线部分连续使用比喻,请对此加以赏析。

19、以第⑥、⑦两段为例,分析父与子看事物的角度有何不同。

20.联系全文,分析第13-16段对塑造少年形象的作用。

三、写作练笔

21.本文运用了大量的心理描写,真实地再现了作者首次在太空中飞行的心理感受,给人留下极其深刻的印象。请你也选择自己亲历的一种情境,描写一下自己当时的心理感受吧。(100字左右)

答案

1、遨 zài 幕 2.C 3.C 4.C 5.B 6.C 7.(1)示例一:革命者朱赫来被捕后,保尔扑向押送朱赫来的彼得留拉押送兵,救出朱赫来。

示例二:在火车上,几个投机商人欺负保尔和丽达,保尔将他们痛打一顿,并协助铁路肃反委员会检查车厢。

示例三:在党委宣传鼓动部办公室,保尔痛打下流无耻的法伊洛。

示例四:保尔在车站食堂工作时,一个男孩要他六点换班,他拒绝了男孩的无理要求,并回应如若打架,他会奉陪。(任答一个情节即可)

(2)示例:保尔遇见了朱赫来。朱赫来勇敢机智、有信仰、有主见。他是保尔的引路人,教保尔英国拳法,给保尔讲布尔什维克的故事和革命知识,告诉他要有敢于拼搏的精神。在朱赫来的影响下,保尔找到了人生方向,加入了骑兵队,为共产主义事业而奋斗。

8.(1)①去市自然科技馆参观学习 ②集合时间是4月26日下午3点 ③集合地点是学校南大门

(3)A ①人工智能厅 ②航空航天厅 ③低碳新能源厅

B.①大家能举些例子吗 ②那我们该做些什么呢(符合语境即可)

9.①感到压力没有想象中大,心里稍觉释然 ②逐渐加速 ③感到虽然压力不断增强,但身体感受还挺好,觉得没啥问题 ④外面的光线照射进来

10、杨利伟熬过艰难的26秒共振阶段,指挥大厅的人们情不自禁地鼓掌欢呼,不仅体现了对杨利伟安危的深切担忧得到释放后的欣慰与激动,而且体现了对航天任务取得初步成功的喜悦与自豪。

11、示例:如选文第 段“那种共振持续26秒钟后,慢慢减轻”一句中,“26秒钟”精准说明共振持续时间,数据准确客观,体现了航天员科学严谨的态度。

12、①简明扼要地点明了“我”在火箭升空过程中遭遇意外情况时的心理感受;②以“我”的心理活动作为标题,使读者能够更强烈地感知“我”的情感;③突出情况之危急,可以激发读者的阅读兴趣。

13.AE

14.(1)插叙。(2)作用:插叙了陈信原来家庭虽然贫困,但非常温馨的种种生活场面,既起到了补充说明的作用,又丰富了文章的内容,使文章有起伏美。另外,与陈信现在的烦躁形成对比,突出了陈信郁闷的心理状态。

15.①重亲情。如文中“这温暖,吸引着他,吸引着他归来”以及后面他面对大哥大嫂关心时的感动与羞愧;②有责任。如小时候他就“以保护人的身份坐在离电灯开关最近的地方”以及对未来出路的思考;③能思考、会反省。他一路走着,一路思考,对人生理想与追求,对亲情,对人生价值观都有深沉的思考和反省;④有决心。如在最后他虽然认为,到达下一个目的地也许要用一辈子的时间,但他仍然坚信,“只要到达,就不会惶惑,不会苦恼,不会惘然若失”。

16.(示例1)这种说法有道理。“本次列车终点”表面是指陈信回到了上海,也指陈信已意识到生活的美好,而“又一次列车即将出站”所述内容更表明这是一个新的起点,让包括陈信在内的所有人都意识到,人生就是一个接一个的到站与出站,人只有一直追寻自己的精神归宿,不被生活消磨掉自己对生活的信心,才能创造新的生活。这样结尾,使小说的主题得到了升华。

(示例2)这种说法没有道理。题目是“本次列车终点”,就是指陈信从新疆回到了上海;而倒数第二段结尾“该怎么过下去,真该好好想一想”又点明了陈信已感受到了人生需要奋斗,要去感受生活中的美好。此时主题已完整呈现,没有必要再画蛇添足。若此时结尾,既能使小说简洁,还可留有意蕴,让人思考。

17、表现出父亲在艰苦、简陋的打工生活中保持着对生活的郑重感,也体现出底层打工者的尊严感,同时,这也是少年视角,体现出少年看待生活的趣味性、幽默感、乐观、兴奋、赞叹。

18. 从苇穗到苇叶、苇浪都运用比喻,分别出现画笔、长剑和海洋三个喻体,苇穗如画笔,既有苇穗修长、有蓬松穗须的形态描画,也和“涂鸦”一起表现出孩子看待陌生景物时具有想象力、形象性和色彩感的特点。苇叶如长剑,既有苇叶形的描述,也有苇叶质地坚韧的表现,用海洋来比喻大面积芦苇地,既表现出芦苇地在风吹拂下起伏不定,也传达出芦苇地一望无际的宏伟气势;三个比喻形成连续整体,表现出少年的观察、感受从局部到整体,也从视觉到触觉,也描画出少年的行踪,从外部观察到深入苇地内部。

19. 父亲实用现实,孩子新奇有趣

20、第13段之前,写出少年面对大山以外的新事物的好奇、向往、兴奋,接着写出孩子面对岛上铺天盖地的芦苇丛的复杂感受:面对大自然的 震惊、远离大山来到陌生之地的孤独以及面对宏阔自然感到自身的渺小。

第13-16段,主要叙写少年第一次独自探索芦苇丛的经历,从迷失方向,到用父亲的话再一次走出芦苇丛,从而滋长出自己探索的自信。

联系全文,可以发现第13-16段中的少年有了自己的秘密,意味着少年心灵的成长。这与前文连在一起,少年形象逐渐丰富,由好奇到孤独到自信。

21、略

积累与运用

阅读下面这篇新闻报道,根据要求完成1~4题。

神舟夜泊东风城 神州再迎游子归

在浩渺星河áo________(熬 遨)游192天后,神舟十八号载________人飞船返回舱于2024年11月4日凌晨,进入 稠密 的大气层,划过夜mù________(暮 幕),【甲】成功抵达东风着陆场。地面工作人员 屏息凝神 ,【乙】目光紧随返回舱,俯瞰 其落地后,便迅速到达现场 有条不紊 地开展工作。看到叶光富、李聪、李广苏三名航天英雄全部安全顺利出舱,【丙】指挥中心的工作人员都高兴得鼓起掌来。

在轨期间,由于乘组完成了空间站空间碎片防护装置安装和多次货物出舱,为空间站长期稳定在轨运行进一步积累了贵重的数据和经验。首次出舱时,【丁】进行舱外作业的叶光富与李广苏漫步太空约8.5小时,刷新了中国航天员单次出舱活动时间纪录。

结合语境和拼音,在语段横线处选填正确的汉字;给加点字注音。

2.语段中加点的词语使用不恰当的一项是( )

A.稠密 B.屏息凝神 C.俯瞰 D.有条不紊

3.动宾短语在句子结构中可以充当多种成分,下列对语段中【甲】【乙】【丙】【丁】四句的动宾短语的分析,不正确的一项是( )

A.【甲】句动宾短语“抵达东风着陆场”中,“抵达”为动词,“东风着陆场”为宾语。

B.【乙】句中的动宾短语为“紧随返回舱”,它在句中作“目光”的谓语。

C.【丙】句中的动宾短语为“鼓起掌来”,它在句中作“工作人员”的谓语。

D.【丁】句中的动宾短语中,“进行舱外作业”作定语,“漫步太空”作谓语。

4.语段中画波浪线的句子有三处语病,下列修改意见不正确的一项是( )

A.删掉“由于”。

B.在“多次货物出舱”后加上“的任务”。

C.“长期”与“稳定”互换位置。

D.把“贵重”改为“宝贵”。

5.正确使用标点符号的一项是( )

A.服务贸易发展前景广阔、潜力巨大,我们应该抓住机遇,携手开创“全球服务、互惠共享”的美好未来。

B.一瞬间,她那修长美妙的身体犹如被空气托住了,衬着蓝天白云,酷似敦煌壁画中凌空翔舞的“飞天”。

C.《论语》中有不少语句逐渐演化并固定为成语,如“温故知新”、“不耻下问”、“诲人不倦”、“当仁不让”等。

D.人们常说:希腊有巴特农神庙,埃及有金字塔;罗马有斗兽场,巴黎有圣母院;而东方有圆明园。

6.把下列句子组合成语意连贯的一段话,语序排列正确的一项是( )

①它主要承担“长征五号”火箭、“长征七号”火箭的发射任务。

②文昌卫星发射中心的建设也给海南国际旅游岛带来了新的发展机遇。

③文昌卫星发射中心是我国四大卫星发射中心之一,位于海南省文昌市。

④它的建设填补了我国低纬度发射的市场空白,为我国参与国际商业航天发射市场的竞争开拓了广阔的空间。

③①④② B.①②④③ C.③④①② D.①②③④

名著阅读

保尔说:“我可不平白无故打架,我总是在有理的时候才打架。”请概括整本书中的一个情节佐证这句话。

(2)成长的过程其实也是一段追光的旅程。请你仿照示例,结合名著内容对保尔“遇见光,追逐光,成为光”的过程加以分析。

示例:《西游记》孙悟空——孙悟空遇见了唐僧。唐僧正直无私、心地善良、禅心稳固。西行取经的道路上,他解救了孙悟空,并一路引导孙悟空向善,教他慈悲为怀,守护正义。在唐僧的影响下,孙悟空最终修成正果,成为斗战胜佛。

《钢铁是怎样炼成的》保尔——______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

班级开展以“走近新科技,畅想新生活”为主题的综合性学习活动,请你完成各题

(1).班级发布活动通知,正文如下。小宇同学因请假在家,不了解通知的内容,你觉得其中哪三个信息最重要、需要转告她?(写出具体的信息内容)

为丰富科学教育内容,激发科学探索兴趣,我班拟于4月26日下午组织全体同学去市自然科技馆参观学习。该活动由班主任杨老师带队,校医李老师协同参加。届时,请各位同学于下午3点准时在学校南大门集合,清点人数后,我们集体乘车出发。

①________________________ ②___________________________

③________________________

(2).在科技馆里,同学们参观了航空航天厅、低碳新能源厅和人工智能厅。

A.小华同学为展厅各写了一则宣传语(见下表),请在表中填写与宣传语对应的展厅名。

宣传语 智慧赋能 遇见未来 长空逐日九天揽月 青山绿水 风光无限

展厅名 ①_______________ ②_______________ ③________________

B.在人工智能厅,讲解员与同学们就“科技改变生活”这一话题展开交流。请你根据情境将对话内容补充完整。

讲解员:同学们好,欢迎来到人工智能厅。人工智能主要是指用计算机模拟类似于人类的某些智能活动,它已广泛应用于日常生活。①________________________?

同学甲:扫地机器人能自动清扫垃圾。

同学乙:智能语音导航可以帮人精准识路。

同学丙:还有人脸识别!让身份验证更便捷。

讲解员:说得好!同学们,人工智能的时代已经到来,你们将大有作为啊!

同学丁:②______________________________________?

讲解员:同学们应该学好科学文化知识,培养创新实践能力,积极拥抱人工智能时代,创造更加美好的生活。

阅读理解

阅读课文选段,回答问题。

我以为自己要牺牲了

①9时整,火箭尾部发出巨大的轰鸣声,数百吨高能燃料开始燃烧,八台发动机同时喷出炽热的火焰,高温高速的气体,几秒钟就把发射台下的上千吨水化为蒸气。

②火箭起飞了。

③我全身用力,肌肉紧张,整个人收缩得像一块铁。

④开始时飞船缓慢地升起,非常平稳,甚至比电梯还要平稳。我感到压力远不像训练时想象的那么大,心里稍觉释然,全身紧绷的肌肉也渐渐放松下来。

⑤“逃逸塔分离”,“助推器分离”……

⑥火箭逐渐加速,我感到压力在不断增强。因为这种负荷我在训练时承受过,变化幅度甚至比训练时还小些,所以我身体的感受还挺好,觉得没啥问题。

⑦但火箭上升到三四十公里的高度时,火箭和飞船开始急剧抖动,产生共振。这让我感到非常痛苦。

⑧人体对10赫兹以下的低频振动非常敏感,它会引起人的内脏共振。而这时不单单是低频振动的问题,而且这个新的振动叠加在一个大约6G的负荷上。这种叠加太可怕了,我从来没有进行过这种训练。

⑨意外出现了。共振以曲线的形式变化着,痛苦的感觉越来越强烈,五脏六腑似乎都要碎了。我几乎无法承受,觉得自己快不行了。

⑩当时,我的头脑还非常清醒,以为飞船起飞时就是这样的。其实,起飞阶段发生共振并非正常现象。

那种共振持续26秒钟后,慢慢减轻。我从极度难受的状态中解脱出来,一切不适都不见了,感到一种从未有过的轻松和舒服,如释千钧重负,如同一次重生,我甚至觉得这个过程很耐人寻味。但在痛苦的极点,就在刚才短短一刹那,我真的以为自己要牺牲了。

飞行回来后我详细描述了这种难受的过程。经过分析研究,工作人员认为,飞船共振主要来自火箭的振动。随后他们改进技术工艺,解决了这个问题。在“神舟六号”飞行时,情况有了很大改善,在后来的航天飞行中再也没出现过。聂海胜说:“我们乘坐的火箭、飞船都非常舒适,几乎感觉不到振动。”

在空中度过那难以承受的26秒钟时,不仅我感觉特别漫长,地面的工作人员也陷入空前的紧张中。因为通过大屏幕,飞船传回来的画面是定格的,我整个人一动不动,眼睛也不眨。大家都担心我是不是出了什么事故。

后来,整流罩打开,外面的光线透过舷窗一下子照射进来,阳光很刺眼,我的眼睛忍不住眨了一下。

就这一下,指挥大厅有人大声喊道:“快看啊,他眨眼了,利伟还活着!”所有的人都鼓掌欢呼起来。

这时我第一次向地面报告飞船状态:“‘神舟五号’报告,整流罩打开正常!”

当我返回地球观看这段录像时,我激动得说不出任何话来。

太空一日,充满紧张和意外。阅读选文,找找看,飞船升空过程中出现了哪些状况?杨利伟相应地又有怎样的感受或举动?

升空过程 出现的状况 感受或举动

火箭起飞 缓慢地升起,非常平稳 由紧张转为①__________________ ______________________________

逃逸塔分离、助推器分离 ②____________________ ③___________________________ ______________________________

上升到三四十 公里的高度 火箭和飞船产生共振 痛苦的感觉越来越强烈,五脏六腑似乎都要碎了,无法承受,觉得自己快不行了

整流罩打开 ④____________________ 因为阳光很刺眼,眼睛忍不住眨了一下

10、结合文中情境,体会画线句子所蕴含的情感。

就这一下,指挥大厅有人大声喊道:“快看啊,他眨眼了,利伟还活着!”所有的人都鼓掌欢呼起来。

11.杨利伟在原文“神秘的敲击声”一节中说“对航天员最基本的要求是严谨”。试从上面的选文中找出例子进行分析,体会航天员严谨、科学的态度。

选文以“我以为自己要牺牲了”为小标题有什么妙处?请简要分析。

(二)阅读下面的文字,完成各题。

本次列车终点

王安忆

陈信从新疆回到了上海。过惯了一个人省心的日子,如今感到真烦心。第二天是礼拜六,他天不亮早饭没吃便出了门。他想出去走走,找个开阔一点的地方。在空阔的北方过惯了,在上海总感到气闷。

他顺着江岸向前走去,前边是外滩公园。一进去便是一个喷水池,水从假山顶上落下,落在池子里。记得很久以前,水不是这么直接落在水面上的,水珠子落在一把伞上。伞下是一个妈妈,搂着两个孩子,笑嘻嘻地挤在一起躲雨。他小时候第一次看见这座雕像时,是多么惊讶,多么喜欢。现在想起来,雕像是在冥冥中引起了共鸣。他们从来就是这么生活的。爹爹很早就死了,妈妈和他们三个相依为命,什么苦都吃过了。可就因为大家挤在一起,再怎么苦都是暖融融的。有一次刮龙卷风,一家四口人全挤在大床上,紧紧抱成一团。闪电,霹雳,呼啸的狂风,引得大家又害怕又兴奋。弟弟夸张地尖叫着,妈妈笑着诅咒老天,陈信以保护人的身份坐在离电灯开关最近的地方。雷打得真吓人,可真开心。这温暖,吸引着他,吸引着他归来。

水,落在空荡荡的水面上,激起一个个单调而空洞的水圈。一滴水珠落在他撑在池边的手背上,他忽然意识到,这水珠是从自己脸颊上滚落的。今天……他感到一种莫大的失望,好像有一样最美好最珍重的东西突然之间破裂了。他扭头走出了公园。

商店开门了,营业员都在卸排门板,亮出了橱窗。他走到一个橱窗跟前,不由自主地站住了脚。他感到心里忽然有什么被唤回了,是的,被唤回了。他离开上海时,心中留下了一片金色的记忆,而这记忆在十年中被误认为是上海了。于是,他便拼命地争取回来。上海,是回来了,然而失去的,却仍是失去了。

路上的人越来越多,漫上了人行道。人和人,肩挨肩,脚跟脚,这么密集地生活在一个世界里,然而彼此又是陌路人,不认识,不了解,彼此高傲地藐视着。那个地方却不是这样的,那里很清静,也许有些荒凉了,但走在街上,可以奔跑,可以信步,可以畅快地呼吸。因为城市小,人和人,今天不见明天见,低头不见抬头见。都是面熟的,相识的,一路走过去,几乎要不断地点头,招呼,倒别有一番亲切和温暖。看来,大有大的难处,小,却也有小的好处。

他身不由己地跟随着人流向前走,自己也不知道走向哪里。他很茫然,十年里那点渗透他心灵的苦苦的而又是甜甜的思念,消失了。十年里那种充实感也随即消失了。他的目的地达到了,下一步,他该往哪儿走?人活着,总要有个目的地。人生的目的地,总归应该是幸福,而不是苦恼。他忽然感到,自己追求的目的地,应该再扩大一点,是的,再扩大一点。

他郁闷的心情开朗了一点,好像沉重的乌云开了一条缝,一线朦朦胧胧的光透了进来。虽然是朦胧隐约的,但确实是光。

“阿信!”他转脸一看,见马路上,熙熙攘攘的行人中间,无可奈何爬行着的一辆公共汽车窗户里,伸出大哥的半个身子,向他伸着手。大哥背后还有大嫂。他不知出了什么事,掉转身子追着汽车跑去。大哥一把抓住他的手,什么话也说不出来,只是呆呆地看着他。他心里一酸。大嫂也伸手抓住他:“阿信,你可别想不开!”

“你们想到哪儿去了?”陈信笑了,眼泪却也滚了出来。

“回家吧!”哥哥说。

“好的,回家。”他忽然感到羞愧,为自己把十年的艰辛当作王牌随时甩出去而感到羞愧。妈妈、哥哥、弟弟、嫂嫂,都有十年的艰辛。当然,人生中,还不仅是这些,还有很多很多的欢乐!比如,林荫道、小树林、甜水井,天真无邪的学生、月牙儿般的眼睛……可全被他忽略了。好在,还有后十年、二十年、三十年,今后的日子还很长很长。该怎么过下去,真该好好想一想。

又一次列车即将出站,目的地在哪里?他只知道,那一定要是更远、更大的,也许跋涉的时间不止一个十年,要两个、三个,甚至整整一辈子。也许永远得不到安定感。然而,他相信,只要到达,就不会惶惑,不会苦恼,不会惘然若失,而是真正找到了归宿。

(原文有删改)

13.下列对文章有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )

A.作者在小说中提到了在新疆生活的陈信拼命地争取回到自己的故乡上海,但回来后,他感到与上海越来越陌生、疏远,有些东西永远失去了。

B.陈信正因为一个人居住,没有朋友,太过无聊,所以很烦闷,连早饭都不吃就趁着假期出去走走,就是想找回那曾经失落的青春岁月。

C.陈信一路走着,最后被他大哥、大嫂一把抓住,生怕他一时想不开,叫他回家;而陈信也忽然感到羞愧,因为他已意识到自杀的念头是错误的。

D.陈信原来在新疆生活,那个地方人少,清静,但人际关系紧张,彼此高傲地藐视着;回来后觉得上海的人多,尽管家人在上海,但自己难融其中。

E.作者从小处着手,特别关注人的内心,更多地表现了陈信这样的人回城后的人生状态,进而推及深层次的社会问题,从而引起人们深沉的思考。

14.文章第二段中画横线的部分从叙述角度分析,运用了什么方法?有什么作用?

答:_________________________________________________________

15.文章中的陈信有哪些性格特点?请简要分析。

答:_____________________________________________________

16.文章的题目是“本次列车终点”,但有人说,作者在文章的最后一段却写了“又一次列车即将出站”,这不合情理。你认为这种说法有没有道理?请谈谈你的观点和具体理由。

答:_______________________________________________________

(三)阅读下文,完成各题。

少年眼

沈念

①父亲说,岛很大,四面环水,通往岛上的路是乘船。

②船,那是一条多大的船,能迎风破浪吗?浪花飞溅到船头,打在甲板上,碎成一颗颗发亮的珠子,滚来滚去。少年如此一想就来劲了。他在山里生,山里长,对父亲描述的这片大水有着天生的好奇。

③夜船开的时间不短了,仍然是在一团墨黑中行进,船尾驾驶舱挂着一盏汽油灯,光亮如豆,随时要被风吹灭的样子。距离的遥远让少年心里摇荡着焦躁,像远处听得到的水声,水声摇曳多姿,引人联想,可看不见。

④动身前夜,父亲在家里边整理行李边跟少年说话。他说:“到了初冬时节,岛上的芦苇花絮随风飘扬,种子落地来年春发,算是靠天种靠天收。” 父亲很熟悉那里,每年到芦苇收割的秋冬时节,父亲都要跟村里人一道,在湖洲驻扎三个月。这三个月,天作被盖地当床,芦苇割完了才回家过年。

⑤“天种天收?”

⑥“嗯,都不用人打理的,自生自灭,就像山上的草。”父亲说,“后来有了造纸机器,芦苇的纤维含量高,就成了造纸的原料。于是有人承包苇场,雇了壮年劳力,像农民种田一样,开沟滤水,看土施肥,化学除草治虫,人工护青保苗,湖洲滩地上的芦苇也越来越多。”

⑦那些日子,芦苇就跟着少年走走停停。他向家乡的小伙伴绘声绘色地说起芦苇荡,那是比大山有着更多乐趣和奥秘的地方。

⑧时间在寒风之夜过得很慢,寒意越来越浓,父亲的喊声,敲醒恍恍惚惚的少年。他抬头张望,这是个什么模样的地方。汽油灯照亮一片模糊的陆地,少年跳下船,踩在一片松软的苇梗上,苇梗下是更松软的淤泥。

⑨把家安在这个陌生的岛上,父亲要盖个什么样的房子呢?少年困意全无,兴奋起来。父亲从行李袋中找出刃口发亮的弯刀,走到附近的芦苇丛中,转眼功夫割倒一片。在父亲的指导下,少年帮着用细麻绳把芦苇结实地打成一捆一捆。父亲说,这是新家的大梁,这是新家的柱子。打好地基,他又像变戏法似地从行李袋中翻出折叠整齐的旧尼龙帆布,摊开在地,风贴着地面吹鼓起帆布,父亲顺势一抖,转眼之间帆布就盖成了一间芦苇棚屋。支棚、架床、开窗、开门,这种快捷简易的造房术,让少年对父亲钦佩不已。他听从父亲的吩咐,搬上几捆芦苇压住墙角,这样帆布不会随风刮掀。父亲又在卧室里搭了两张芦苇床,又新盖了一个屋棚当厨房,然后把带来的家当一件件摆好,还用芦苇编了两把方凳,一张餐桌。这一切都是在少年睡着以后完成的。

⑩少年醒来的时候,新家被一团明晃晃的天光包裹着,好像这棚屋原本就是一个发光体,向岛上、湖上、天空绽放无尽的光芒。芦苇制作的几样桌椅,散发着植物刚离开大地的清香。掀开帆布门,白得耀眼的光迎面扑来。眼前岛上的景象把少年震惊了。

铺天盖地、茎秆高挺的芦苇,顶着沉甸甸的穗头,随风摆动枝叶,向远方致意。从未见过这么多的芦苇聚集在一起,举手投足,像严格训练的战士。风刮过来,芦苇抱团对峙,站成铜墙铁壁。又终于抵挡不住一波波的猛烈吹袭,芦苇向着同一个方向低头、弯腰,瞬间就要折覆在地。与见过的水稻相比,这些芦苇就是超级巨人,高大、粗壮、招摇,少年感觉自己就像一个小不点,在这荒岛之上无比孤独、渺小。

少年看到远处芦苇垛惊飞几只白色水鸟,打开翅膀,线条般的身影,越飞越远。他一个激灵,跟着白色鸟飞去的方向,钻进了芦苇深处。秋冬季节的芦苇荡,湖水退去,南来北往的白鹭喜欢在此嬉戏觅食,麋鹿三五一群藏匿其间。修长而饱满的灰白色苇穗,像一支支画笔,日沐金光,夜吸银露,饱蘸天地间的风霜雨雪,在湖洲上涂鸦出一幅绚丽多姿的画卷。挺拔的苇秆,如长剑飘舞的苇叶,被少年的身体碰出哗哗啦啦的响动。他也被芦苇的坚韧撞得摇摇晃晃,像海洋般的苇浪一下就吞没了少年瘦小的身影。

在山里,少年和小伙伴掏鸟窝是把好手。在这里,要是能寻到一只水鸟,就不会再感到孤独了。少年低头搜寻有没有完整的鸟蛋时,听到隐隐约约传来呼唤自己名字的声音,那是父亲在叫他。他环顾四周,呼喊声像是从四面八方传来的。这差点让他迷失,找不到回家的路。少年认真辨认了回去的路,像个侦探一样,察看了脚印,还判断了一下东南西北。但走出芦苇荡的路似乎没有尽头,他莫名地紧张起来。他想起父亲从小就告诫过的,凡事遇阻先不要慌乱,冷静下来再想对策。他很快又辨清了几只自己来时的脚印。

清晰的脚印。斜斜浅浅的。少年把脚放进一个,大小刚好,心里悬空的石头在小脚印里稳稳落下。父亲呼唤的声音又飞来了,近在耳畔。、

15 少年如释重负地露出笑容,向家跑去。他的心中开始藏着一个秘密,他并不打算把这次短暂的出行告诉父亲。

每个人都会有自己的秘密。少年无端地笑起来,小脸白里透红,像树上自然成熟、绽裂的石榴。

17、第⑨段中加点词语颇有意味,请加以赏析。

18、第12段画线部分连续使用比喻,请对此加以赏析。

19、以第⑥、⑦两段为例,分析父与子看事物的角度有何不同。

20.联系全文,分析第13-16段对塑造少年形象的作用。

三、写作练笔

21.本文运用了大量的心理描写,真实地再现了作者首次在太空中飞行的心理感受,给人留下极其深刻的印象。请你也选择自己亲历的一种情境,描写一下自己当时的心理感受吧。(100字左右)

答案

1、遨 zài 幕 2.C 3.C 4.C 5.B 6.C 7.(1)示例一:革命者朱赫来被捕后,保尔扑向押送朱赫来的彼得留拉押送兵,救出朱赫来。

示例二:在火车上,几个投机商人欺负保尔和丽达,保尔将他们痛打一顿,并协助铁路肃反委员会检查车厢。

示例三:在党委宣传鼓动部办公室,保尔痛打下流无耻的法伊洛。

示例四:保尔在车站食堂工作时,一个男孩要他六点换班,他拒绝了男孩的无理要求,并回应如若打架,他会奉陪。(任答一个情节即可)

(2)示例:保尔遇见了朱赫来。朱赫来勇敢机智、有信仰、有主见。他是保尔的引路人,教保尔英国拳法,给保尔讲布尔什维克的故事和革命知识,告诉他要有敢于拼搏的精神。在朱赫来的影响下,保尔找到了人生方向,加入了骑兵队,为共产主义事业而奋斗。

8.(1)①去市自然科技馆参观学习 ②集合时间是4月26日下午3点 ③集合地点是学校南大门

(3)A ①人工智能厅 ②航空航天厅 ③低碳新能源厅

B.①大家能举些例子吗 ②那我们该做些什么呢(符合语境即可)

9.①感到压力没有想象中大,心里稍觉释然 ②逐渐加速 ③感到虽然压力不断增强,但身体感受还挺好,觉得没啥问题 ④外面的光线照射进来

10、杨利伟熬过艰难的26秒共振阶段,指挥大厅的人们情不自禁地鼓掌欢呼,不仅体现了对杨利伟安危的深切担忧得到释放后的欣慰与激动,而且体现了对航天任务取得初步成功的喜悦与自豪。

11、示例:如选文第 段“那种共振持续26秒钟后,慢慢减轻”一句中,“26秒钟”精准说明共振持续时间,数据准确客观,体现了航天员科学严谨的态度。

12、①简明扼要地点明了“我”在火箭升空过程中遭遇意外情况时的心理感受;②以“我”的心理活动作为标题,使读者能够更强烈地感知“我”的情感;③突出情况之危急,可以激发读者的阅读兴趣。

13.AE

14.(1)插叙。(2)作用:插叙了陈信原来家庭虽然贫困,但非常温馨的种种生活场面,既起到了补充说明的作用,又丰富了文章的内容,使文章有起伏美。另外,与陈信现在的烦躁形成对比,突出了陈信郁闷的心理状态。

15.①重亲情。如文中“这温暖,吸引着他,吸引着他归来”以及后面他面对大哥大嫂关心时的感动与羞愧;②有责任。如小时候他就“以保护人的身份坐在离电灯开关最近的地方”以及对未来出路的思考;③能思考、会反省。他一路走着,一路思考,对人生理想与追求,对亲情,对人生价值观都有深沉的思考和反省;④有决心。如在最后他虽然认为,到达下一个目的地也许要用一辈子的时间,但他仍然坚信,“只要到达,就不会惶惑,不会苦恼,不会惘然若失”。

16.(示例1)这种说法有道理。“本次列车终点”表面是指陈信回到了上海,也指陈信已意识到生活的美好,而“又一次列车即将出站”所述内容更表明这是一个新的起点,让包括陈信在内的所有人都意识到,人生就是一个接一个的到站与出站,人只有一直追寻自己的精神归宿,不被生活消磨掉自己对生活的信心,才能创造新的生活。这样结尾,使小说的主题得到了升华。

(示例2)这种说法没有道理。题目是“本次列车终点”,就是指陈信从新疆回到了上海;而倒数第二段结尾“该怎么过下去,真该好好想一想”又点明了陈信已感受到了人生需要奋斗,要去感受生活中的美好。此时主题已完整呈现,没有必要再画蛇添足。若此时结尾,既能使小说简洁,还可留有意蕴,让人思考。

17、表现出父亲在艰苦、简陋的打工生活中保持着对生活的郑重感,也体现出底层打工者的尊严感,同时,这也是少年视角,体现出少年看待生活的趣味性、幽默感、乐观、兴奋、赞叹。

18. 从苇穗到苇叶、苇浪都运用比喻,分别出现画笔、长剑和海洋三个喻体,苇穗如画笔,既有苇穗修长、有蓬松穗须的形态描画,也和“涂鸦”一起表现出孩子看待陌生景物时具有想象力、形象性和色彩感的特点。苇叶如长剑,既有苇叶形的描述,也有苇叶质地坚韧的表现,用海洋来比喻大面积芦苇地,既表现出芦苇地在风吹拂下起伏不定,也传达出芦苇地一望无际的宏伟气势;三个比喻形成连续整体,表现出少年的观察、感受从局部到整体,也从视觉到触觉,也描画出少年的行踪,从外部观察到深入苇地内部。

19. 父亲实用现实,孩子新奇有趣

20、第13段之前,写出少年面对大山以外的新事物的好奇、向往、兴奋,接着写出孩子面对岛上铺天盖地的芦苇丛的复杂感受:面对大自然的 震惊、远离大山来到陌生之地的孤独以及面对宏阔自然感到自身的渺小。

第13-16段,主要叙写少年第一次独自探索芦苇丛的经历,从迷失方向,到用父亲的话再一次走出芦苇丛,从而滋长出自己探索的自信。

联系全文,可以发现第13-16段中的少年有了自己的秘密,意味着少年心灵的成长。这与前文连在一起,少年形象逐渐丰富,由好奇到孤独到自信。

21、略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读