【高考押题卷】2025年高考历史考前预测冲刺试题--百家争鸣(含解析)

文档属性

| 名称 | 【高考押题卷】2025年高考历史考前预测冲刺试题--百家争鸣(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 177.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 17:06:47 | ||

图片预览

文档简介

高考冲刺押题预测 百家争鸣

一.选择题(共22小题)

1.(2025 重庆模拟)孔子企望周之复兴,认为“如有用我者,吾其为东周乎”,称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”;孟子主张尊新王,“定于一”,提出“当今之时,万乘之国行政,民之悦之,犹解倒悬也”。这说明( )

A.两人观点出现根本差异

B.统一是当时士人共识

C.社会存在决定社会意识

D.儒家内部的争论激励

2.(2025 宁波二模)关于人与自然,老子指出:“人法地,地法天,天法道,道法自然”;荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”。据此分析,上述主张的核心理念是( )

A.道法自然 B.天人合一 C.以人为本 D.人定胜天

3.(2025 海淀区一模)春秋时期孔子反对郑国浮华奢靡的通俗音乐,推崇庄重典雅、符合礼制的庙堂音乐。孔子曾说听到舜时的韶乐,“三月不知肉味”。他主张“乐与政通”,君子应“兴于诗,立于礼,成于乐”。孔子以上关于音乐的主张( )

①闪耀着以民为本的思想光辉

②强调发挥音乐的社会教化功能

③体现中华文化以和为贵的理念

④提倡音乐表达应符合伦理规范

A.①③ B.①④ C.②④ D.③④

4.(2025 龙岩二模)春秋战国时期,诸子百家的代表人物主要集中在鲁、齐、楚、魏等地。据研究,儒、道、法、名、阴阳五家共有代表人物124人,鲁国有46人,齐、楚、魏、卫各有10人至18人不等。这种现象表明,当时( )

A.北方是政治文化中心 B.礼乐制度遭到破坏

C.人才的地域流动频繁 D.百家争鸣局面形成

5.(2025 合肥二模)西周时期,士拥有一定财产,无须生产劳作,必须小心谨慎地为卿大夫效劳。春秋战国时期的士则不同,孔子公然竖起“学而优则仕”的旗帜,墨家派遣弟子拿起武器帮助宋国守城,法家导演了众多的变法活动。这一变化反映了( )

A.官僚制度的形成 B.思想流派的对立

C.社会活力的增强 D.政治权力的集中

6.(2025 金华二模)老子提出:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”董仲舒强调:“天人之际,合而为一。”程颢、程颐认为:“仁者以天地万物为一体。”三者都崇尚( )

A.仁 B.天人合一 C.天下为公 D.天理

7.(2025 萍乡一模)战国中晚期的竹简《汤在啻门》系统论述了治气、养生、治国思想的一体性;还提出五行、五曲、五谷等概念,并以五美、五恶传递德主刑辅、轻刑无伤的理念。这( )

A.体现了道家“无为而治”的核心主张

B.反映了法家“以法治国”的主导地位

C.表明儒家“德治”思想已被广泛接受

D.折射出诸子思想交融的时代特征

8.(2025 南开区一模)《道德经》中写道:“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,钻袭为上,勿美也。”《孙子兵法》曰:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”两则材料均表明中国古代的军事思想是( )

A.知己知彼百战不殆 B.慎战但不必畏战

C.避实击虚攻其不备 D.不战而屈人之兵

9.(2025 西安二模)荀子在《天论》中指出:日月之蚀、星坠木鸣等现象是“天地之变,阴阳之化,物之罕至者也。怪之,可也;而畏之,非也”。下列言论中与之最相近的是( )

A.履霜以知坚冰必至,天之道也

B.务民之义,敬鬼神而远之,可谓知也

C.宇宙便是吾心,吾心即是宇宙

D.道之大原出于天,天不变,道亦不变

10.(2025 重庆模拟)春秋时期,老子认为:“故贵以身(生命)为天下,若可寄天下;爱以身为天下,若可托天下”。这表明老子( )

A.认同生命本位的理念 B.强调个人与社会统一

C.反对诸侯争霸战争 D.代表下层平民的利益

11.(2025 岳麓区校级一模)如表是春秋战国时期部分思想家的主张。下述主张的共同点是( )

思想家 主张

老子 道常无为而无不为,侯王若能守之,万物将自化

孟子 以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上

墨子 贤者举而上之,富而贵之,以为官长

韩非子 明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师

A.重视以人为本 B.强调自强不息

C.崇尚天人合一 D.关注现实政治

12.(2025 武清区校级一模)百家争鸣中,诸子中的多数把政治视为可以认识和把握的对象,排除或弱化了神秘主义对政治的干预;广泛地讨论政治哲学问题、政治运行的规律与机制问题以及统治者自我调节问题;对政治路线和政策作了种种探讨与设计。据此可知,百家争鸣( )

A.实现了政治与神学分离

B.促成不同派别走向融合

C.为大一统奠定理论基础

D.推动了政治理性的发展

13.(2025 平度市模拟)孔子将“勇”上升为“勇德”,并将其限制在由“仁”“义”“礼”“智”共同构建的伦理规范中;商鞅则将士兵民众之“勇”与取得作战的胜利紧密联系起来,以严刑惩罚怯民,以轻赏激励勇民。二者的“勇”论都( )

A.迎合了封建贵族的政治理想

B.规范了统治阶层的伦理行为

C.体现了兼并战争的日趋激烈

D.回应了社会转型的时代诉求

14.(2025 毕节市模拟)据考古发现,春秋战国时期,中原和周边地区在墓葬形制上相似,随葬品中都含有鼎、簋等礼器。在距离中原较远的原楚国地区,出土的楚简中包含了大量儒家、道家的经典文献据此可知,春秋战国时期( )

A.儒道思想倍受重视 B.区域文化交流加强

C.各地社会习俗趋同 D.多元一体格局形成

15.(2025 宁波一模)《墨子》云:“世俗之君子,贫而谓之富则怒;无义而谓之有义则喜。”《庄子》云:“天下莫不奔命于仁义。”《孟子》云:“仁,人心也;义,人路(径)也。”《荀子》云:“好义者众。”《韩非子》云:“言仁义者盈廷。”这反映出当时( )

A.儒学成为时代主流思潮

B.义观念社会影响力巨大

C.百家争鸣走向思想一统

D.传统道德秩序渐趋规范

16.(2025 淮南一模)表:先秦兵家思想部分文献记述

文献记述 出处

故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。 《孙子兵法》

凡民,以仁救,以义战,以智决,以勇斗,以信专,以利动,以功胜。 《司马法》

夫赏者,所以喜众,令士忘死也。罚者,所以正乱,令民畏上也。 《孙膑兵法》

据此可知,先秦兵家( )

A.反对诸侯不义战争

B.主张严刑峻法管理军队

C.兼采不同学派思想

D.奠定古代军事理论基础

17.(2025 华安县模拟)相传周公制礼作乐,春秋战国时期礼崩乐坏,荀子认为“礼别异,乐和同”,礼主“分”,使社会井然有序,乐主“和”,使人人和谐共存。荀子意在强调礼和乐( )

A.导致了阶层固化 B.根植于历史传统

C.维护了君主专制 D.功能上相互补充

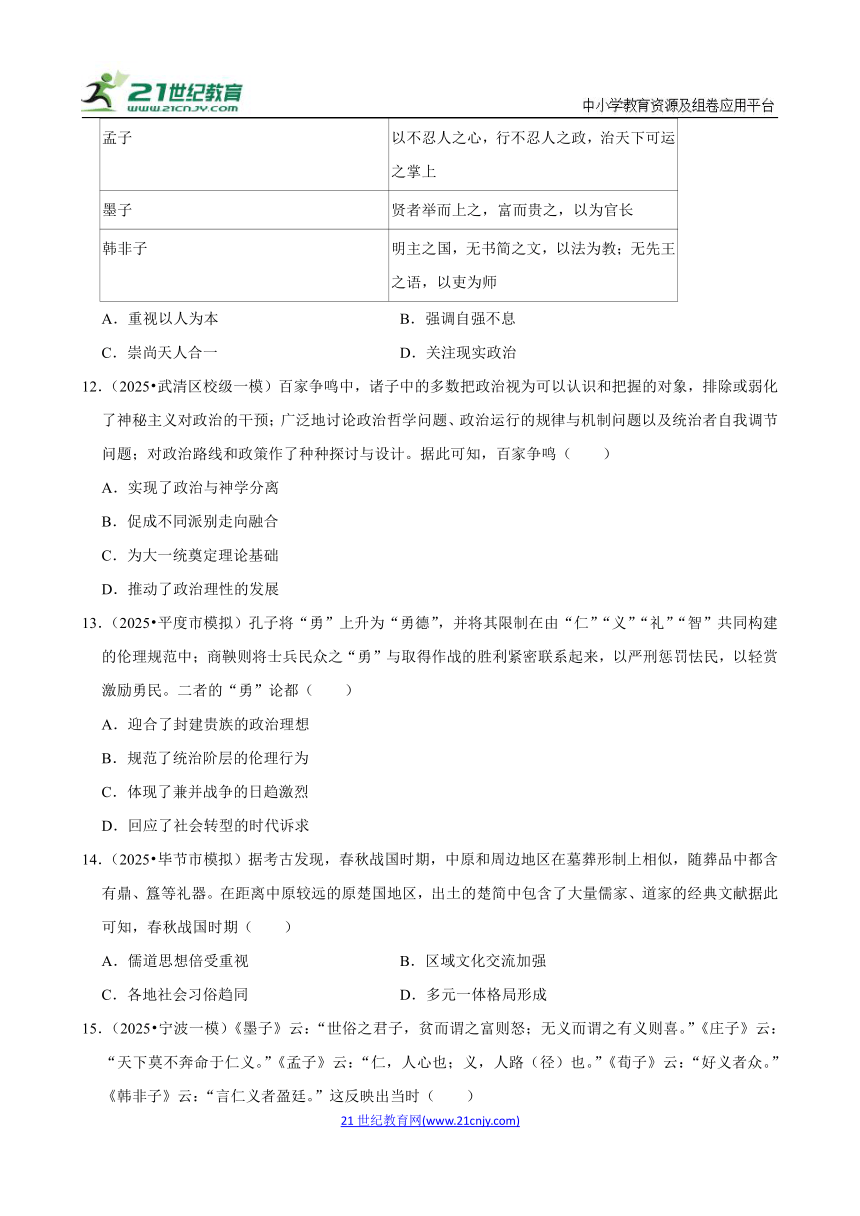

18.(2025 江苏一模)如图是某学者描绘的诸子百家关系示意图,他意在说明( )

A.儒学走向正统的必然性

B.思想文化与时代相结合

C.诸子百家彼此借鉴学习

D.法家集各家思想之大成

19.(2024 聊城三模)西周时,统治者提倡“敬天”“敬事上帝”,强调“四时致祭以常保天命”。但到春秋战国时期,孔子提出“敬鬼神而远之”,法家强调“敬上奉法”而不言“敬天”,庄子主张“时祀尽敬而不祈喜”。这一变化反映出,先秦诸子( )

A.注重关注人世现实 B.沿袭西周天命思想

C.提倡融合百家精华 D.着意迎合诸侯需求

20.(2024 海南模拟)先秦有思想家对“天子”的内涵进行了重新阐释,“天子”由三代礼法秩序规定的制礼作乐的王者的专称,变为每个人都是天之所子;天不是一人之父,而是“众父父”。这一阐释( )

A.适应了诸侯争霸需要

B.蕴含了一定的人本思想

C.批判了君主专制制度

D.迎合了礼崩乐坏的趋势

21.(2024 嘉兴二模)《管子 牧民》中有“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。民恶忧劳,我佚乐之;民恶贫贱,我富贵之;民恶危坠,我存安之;民恶灭绝,我生育之”的记载。下列项中,与其内涵最为接近的是( )

A.“天地不仁,以万物为刍狗”

B.“民为贵,社稷次之,君为轻”

C.“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

D.“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”

22.(2024 和平区校级二模)在一种层层对上负责的官僚制度中,“法”尽管仍是约束臣僚的制度规范,但并不具备审查权力合法性的功能,所以当出现篡权时,法律不但不会对篡位者获取权力的方式进行否定性评价,反而会在其掌握权力后成为维护制度运行的工具。以上说法可以从侧面用来解释“百家争鸣”时代( )

A.儒学德治思想适应时代需要

B.道家无为思想可以稳定政局

C.法家施政思想内涵十分丰富

D.墨家兼爱思想有利社会和谐

二.材料题(共1小题)

23.(2025 辽阳一模)阅读材料,完成下列要求。

材料—

法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也。

法莫如显。

法者,宪令著于官府,刑罚必于民心,赏存乎慎法,而罚加乎奸令者也。

设法度以齐民。

——摘编自[战国]韩非《韩非子》

材料二 古罗马法学家西塞罗(前106一前43年)是西方法律思想史上的关键性人物。西塞罗的法治理论与亚里士多德的“良法之治”理论有着继承的关系,它们都强调法律不仅是一种治国的手段,还应承担一定的道德伦理功能。这种明显的道德主义使得西方法治在施行过程中必须回答这样一个问题:服从的义务源于何处?也就是说,被统治者并不当然具有服从的义务,在特殊情况下,还拥有不服从的权利。这种对“良法之治”的理想追求一直作为法文化的基本价值在西方薪火相传。

——摘编自张力、王坚《韩非与西塞罗法治思想比较论》

(1)根据材料一,概括韩非的法律观念的主要内容。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述与韩非的法律观念相比,西塞罗法律观念的不同之处,并归纳轴心时代推动中西法治文明发展的共性因素。

高考冲刺押题预测 百家争鸣

参考答案与试题解析

一.选择题(共22小题)

1.(2025 重庆模拟)孔子企望周之复兴,认为“如有用我者,吾其为东周乎”,称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”;孟子主张尊新王,“定于一”,提出“当今之时,万乘之国行政,民之悦之,犹解倒悬也”。这说明( )

A.两人观点出现根本差异

B.统一是当时士人共识

C.社会存在决定社会意识

D.儒家内部的争论激励

【分析】本题考查了孔子和孟子,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】据材料“孔子企望周之复兴,认为‘如有用我者,吾其为东周平’,称赞管仲辅佐齐桓公‘霸诸侯,一天下’;孟子主张尊新王,‘定于一’,提出‘当今之时,万乘之国行政,民之悦之,犹解倒悬也’”,可知孔子和孟子都强调“一”,即都希望实现国家统一,这是分裂的社会存在对思想的影响,反映了社会存在决定社会意识,C项正确;

孔孟都是为了实现统一,未出现根本差异,排除A项;

材料只涉及孔孟主张,不能得知士人共识,排除B项;

材料体现孔孟都希望实现统一,而不是内部争论激烈,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查了孔子和孟子,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

2.(2025 宁波二模)关于人与自然,老子指出:“人法地,地法天,天法道,道法自然”;荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”。据此分析,上述主张的核心理念是( )

A.道法自然 B.天人合一 C.以人为本 D.人定胜天

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“人法地,地法天,天法道,道法自然”“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”。

【解答】A.老子主张道法自然,排除;

B.根据“人法地,地法天,天法道,道法自然”“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”分析可知,材料都主张顺应自然规律,体现了天人合一的思想,正确;

C.材料强调顺应自然,不涉及以人为本,排除;

D.材料强调顺应自然,不是人定胜天,排除。

故选:B。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

3.(2025 海淀区一模)春秋时期孔子反对郑国浮华奢靡的通俗音乐,推崇庄重典雅、符合礼制的庙堂音乐。孔子曾说听到舜时的韶乐,“三月不知肉味”。他主张“乐与政通”,君子应“兴于诗,立于礼,成于乐”。孔子以上关于音乐的主张( )

①闪耀着以民为本的思想光辉

②强调发挥音乐的社会教化功能

③体现中华文化以和为贵的理念

④提倡音乐表达应符合伦理规范

A.①③ B.①④ C.②④ D.③④

【分析】本题侧重于考查孔子,解题关键信息是“乐与政通”君子应“兴于诗,立于礼,成于乐”。

【解答】①材料未体现以民为本的理念,排除;

②孔子主张“乐与政通”“兴于诗,立于礼,成于乐”,强调发挥音乐的社会教化功能,正确;

③材料涉及教化,不涉及以和为贵,排除;

④反对郑国浮华奢靡的通俗音乐,推崇庄重典雅、符合礼制的庙堂音乐,提倡音乐表达应符合伦理规范,正确。

故选:C。

【点评】本题侧重于考查孔子,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

4.(2025 龙岩二模)春秋战国时期,诸子百家的代表人物主要集中在鲁、齐、楚、魏等地。据研究,儒、道、法、名、阴阳五家共有代表人物124人,鲁国有46人,齐、楚、魏、卫各有10人至18人不等。这种现象表明,当时( )

A.北方是政治文化中心 B.礼乐制度遭到破坏

C.人才的地域流动频繁 D.百家争鸣局面形成

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“诸子百家的代表人物主要集中在鲁、齐、楚、魏等地。据研究,儒、道、法、名、阴阳五家共有代表人物124人,鲁国有46人,齐、楚、魏、卫各有10人至18人不等”。

【解答】A.根据材料分析可知,诸子百家的代表人物主要集中在鲁国,说明北方是当时的政治文化中心,排除;

B.礼乐制度是维护分封制和宗法制的工具,与材料无关,排除;

C.材料主要涉及各地的代表人物,不涉及人才的流动,排除;

D.百家争鸣局面强调各派思想争鸣的局面,材料强调人才的地域分布,排除。

故选:A。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

5.(2025 合肥二模)西周时期,士拥有一定财产,无须生产劳作,必须小心谨慎地为卿大夫效劳。春秋战国时期的士则不同,孔子公然竖起“学而优则仕”的旗帜,墨家派遣弟子拿起武器帮助宋国守城,法家导演了众多的变法活动。这一变化反映了( )

A.官僚制度的形成 B.思想流派的对立

C.社会活力的增强 D.政治权力的集中

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“学而优则仕”“墨家派遣弟子拿起武器帮助宋国守城,法家导演了众多的变法活动”。

【解答】A.官僚制度形成于秦朝,排除;

B.材料反映了士阶层的变化,不涉及思想流派的对立,排除;

C.根据“学而优则仕”“墨家派遣弟子拿起武器帮助宋国守城,法家导演了众多的变法活动”等可知,材料中士阶层突破自身角色的束缚,推动变法革新,增强了社会的活力,正确;

D.材料涉及士阶层的转变,不涉及政治权力的集中,排除。

故选:C。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

6.(2025 金华二模)老子提出:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”董仲舒强调:“天人之际,合而为一。”程颢、程颐认为:“仁者以天地万物为一体。”三者都崇尚( )

A.仁 B.天人合一 C.天下为公 D.天理

【分析】本题考查中国古思想体系演变的相关知识,“人法地,地法天”“天人之际,合而为一”“仁者以天地万物为一体”等信息并结合所学知识进行分析。

【解答】题干“人法地,地法天”“天人之际,合而为一”“仁者以天地万物为一体”等信息均强调人与自然的关系,体现“天人合一”的观念,故B正确。

“仁”是孔子的思想,不符合题干主旨,故排除A;

题干没有体现“天下为公”的思想,故排除B;

“天理”强调的是万物的本原,不符合主旨,故排除D。

故选:B。

【点评】本题考查了中国古代思想体系演变的相关知识,主要考查学生结合所学知识解答问题的能力,难度适中。

7.(2025 萍乡一模)战国中晚期的竹简《汤在啻门》系统论述了治气、养生、治国思想的一体性;还提出五行、五曲、五谷等概念,并以五美、五恶传递德主刑辅、轻刑无伤的理念。这( )

A.体现了道家“无为而治”的核心主张

B.反映了法家“以法治国”的主导地位

C.表明儒家“德治”思想已被广泛接受

D.折射出诸子思想交融的时代特征

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“战国中晚期的竹简《汤在啻门》系统论述了治气、养生、治国思想的一体性;还提出五行、五曲、五谷等概念,并以五美、五恶传递德主刑辅、轻刑无伤的理念”。

【解答】A.材料强调多种思想的融合,并不单独强调道家思想,排除;

B.“轻刑”的主张是吸收了法家慎刑的理念,但“以法治国”的主张与主旨不符,排除;

C.材料涉及“五美、五恶传递德主刑辅、轻刑无伤”等儒家思想,但是并不涉及“德治”,更不能看出其被广泛接受,排除;

D.根据“系统论述了治气、养生、治国思想的一体性;还提出五行、五曲、五谷等概念,并以五美、五恶传递德主刑辅、轻刑无伤的理念”等信息可知,材料中的《汤在啻门》吸收了道家、阴阳家及儒家的思想,折射出诸子思想交融的时代特征,正确。

故选:D。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

8.(2025 南开区一模)《道德经》中写道:“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,钻袭为上,勿美也。”《孙子兵法》曰:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”两则材料均表明中国古代的军事思想是( )

A.知己知彼百战不殆 B.慎战但不必畏战

C.避实击虚攻其不备 D.不战而屈人之兵

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,钻袭为上,勿美也”“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也”。

【解答】A.材料主要强调战争要谨慎,尽量避免战争,不涉及了解对手,排除;

B.根据“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,钻袭为上,勿美也”“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也”等信息可知,材料强调战争是需要谨慎的,是重大事件,正确;

C.材料不涉及虚实问题,排除;

D.材料不涉及不战而屈人之兵的做法,排除。

故选:B。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

9.(2025 西安二模)荀子在《天论》中指出:日月之蚀、星坠木鸣等现象是“天地之变,阴阳之化,物之罕至者也。怪之,可也;而畏之,非也”。下列言论中与之最相近的是( )

A.履霜以知坚冰必至,天之道也

B.务民之义,敬鬼神而远之,可谓知也

C.宇宙便是吾心,吾心即是宇宙

D.道之大原出于天,天不变,道亦不变

【分析】本题考查荀子的思想,结合所学知识对题干“天地之变,阴阳之化,物之罕至者也。怪之,可也;而畏之,非也”信息正确解读是解决问题的关键。

【解答】根据材料可知,荀子认为日月之蚀、星坠木鸣等现象是自然界运动变化正常现象,觉得奇怪可以,但是不必恐惧,这一看法具有唯物主义思想色彩。“履霜以知坚冰必至,天之道也”体现了自然界客观事物发展变化具有客观规律,A项正确;

“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知也”体现了儒家对鬼神“敬而远之”的态度,并非唯物主义,排除B项;

“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”属于心学思想,是主观唯心主义,排除C项;

“道之大原出于天,天不变,道亦不变”体现了客观唯心主义,认为事物的法则、规律不会变化,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查了荀子的思想,主要考查学生结合所学知识解答问题的能力,难度适中。

10.(2025 重庆模拟)春秋时期,老子认为:“故贵以身(生命)为天下,若可寄天下;爱以身为天下,若可托天下”。这表明老子( )

A.认同生命本位的理念 B.强调个人与社会统一

C.反对诸侯争霸战争 D.代表下层平民的利益

【分析】本题考查百家争鸣,解题的关键是读懂材料中老子的言论即可得出答案。

【解答】材料“故贵以身(生命)为天下,若可寄天下;爱以身为天下,若可托天下”的意思是要想治天下,首先要爱护自己的身体,连自己的身体都不爱护的人,怎么能把天下托付给他呢?,这表明老子认同生命本位的理念,故A项正确;

材料没有体现个人与社会统一,故B项错误;

材料没有体现对争霸战争的态度,故C项错误;

老子代表的是奴隶主贵族的利益,不是下层平民的利益,故D项错误。

故选:A。

【点评】本题考查老子的思想,注意把握老子的阶级立场,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

11.(2025 岳麓区校级一模)如表是春秋战国时期部分思想家的主张。下述主张的共同点是( )

思想家 主张

老子 道常无为而无不为,侯王若能守之,万物将自化

孟子 以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上

墨子 贤者举而上之,富而贵之,以为官长

韩非子 明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师

A.重视以人为本 B.强调自强不息

C.崇尚天人合一 D.关注现实政治

【分析】本题考查了百家争鸣,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】老子主张无为而治,孟子主张统治者实行仁政,墨子提倡尚贤的主张,韩非子主张实行法治,对人民进行严加管束。由此可见,春秋战国时期思想家的主张解决现实的政治问题,D项正确;材料未涉及以人为本的思想主张,不符合题意,排除A项;孟子强调君子要自强不息,不符合题意,排除B项;天人合一多指人与道合而“天地与我并生,万物与我为一”的境界,与题意无关,排除C项。

故选D。

【点评】本题考查阅读材料分析材料和调用所学知识解决问题的能力,关键是要抓住材料中的关键信息和所学知识进行作答。

12.(2025 武清区校级一模)百家争鸣中,诸子中的多数把政治视为可以认识和把握的对象,排除或弱化了神秘主义对政治的干预;广泛地讨论政治哲学问题、政治运行的规律与机制问题以及统治者自我调节问题;对政治路线和政策作了种种探讨与设计。据此可知,百家争鸣( )

A.实现了政治与神学分离

B.促成不同派别走向融合

C.为大一统奠定理论基础

D.推动了政治理性的发展

【分析】本题考查百家争鸣,解答本题需要掌握百家争鸣。

【解答】根据题干及所学可知,百家争鸣中,诸子百家排除神秘主义的干预,对政治进行合理的分析和认知,为各国君主探讨与设计政治路线和政策,从而推动政治理性的发展,D项正确;

“实现了政治与神学分离”说法过于绝对,诸子多数排除或弱化神秘主义对政治的干预,不再将政治完全依托于神秘力量或超自然观念,排除A项;

材料中并未提及不同派别走向融合的相关内容,而诸子的多数的主张推动人们以更客观、更理性的态度去对待政治现象和问题,排除B项;

虽然百家争鸣中的部分思想为大一统提供了理论基础,但材料主要强调的是诸子对政治本身的理性思考和探讨,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查百家争鸣,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

13.(2025 平度市模拟)孔子将“勇”上升为“勇德”,并将其限制在由“仁”“义”“礼”“智”共同构建的伦理规范中;商鞅则将士兵民众之“勇”与取得作战的胜利紧密联系起来,以严刑惩罚怯民,以轻赏激励勇民。二者的“勇”论都( )

A.迎合了封建贵族的政治理想

B.规范了统治阶层的伦理行为

C.体现了兼并战争的日趋激烈

D.回应了社会转型的时代诉求

【分析】本题侧重于考查孔子和孟子,解题关键信息是“共同构建的伦理规范”“严刑惩罚怯民,以轻赏激励勇民”。

【解答】A.孔子的“勇德”更多是针对个人道德修养的规范,而非迎合封建贵族的政治理想,商鞅的“勇”论是为了实现秦国的富强和统一,其变法削弱了封建贵族的特权,更多地体现了新兴地主阶级的利益,排除;

B.孔子的核心是针对全体社会成员的道德修养,商鞅主要针对士兵和普通民众,通过法律和奖惩机制来激励勇敢作战,而非规范统治阶层的伦理行为,排除;

C.孔子更多地体现了对和平秩序的追求,而非直接反映战争的激烈,商鞅思想的核心是通过法律和制度来实现国家富强,而非单纯体现战争的激烈,排除;

D.根据材料“共同构建的伦理规范”“严刑惩罚怯民,以轻赏激励勇民”可知,儒家思想强调伦理道德和社会秩序,试图通过道德规范来缓解社会动荡,回应社会转型的需求;法家思想强调法律和制度,通过变法来实现国家的富强,同样回应了社会转型的需求,正确。

故选:D。

【点评】本题侧重于考查孔子和孟子,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

14.(2025 毕节市模拟)据考古发现,春秋战国时期,中原和周边地区在墓葬形制上相似,随葬品中都含有鼎、簋等礼器。在距离中原较远的原楚国地区,出土的楚简中包含了大量儒家、道家的经典文献据此可知,春秋战国时期( )

A.儒道思想倍受重视 B.区域文化交流加强

C.各地社会习俗趋同 D.多元一体格局形成

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“春秋战国时期,中原和周边地区在墓葬形制上相似,随葬品中都含有鼎、簋等礼器。在距离中原较远的原楚国地区,出土的楚简中包含了大量儒家、道家的经典文献”。

【解答】A.材料只能看出楚地出现了大量儒家和道家经典,不能看出其受到统治者的重视,排除;

B.根据“春秋战国时期,中原和周边地区在墓葬形制上相似,随葬品中都含有鼎、簋等礼器。在距离中原较远的原楚国地区,出土的楚简中包含了大量儒家、道家的经典文献”可知,春秋战国时期,战乱和经济往来促进了文化交流,正确;

C.“趋同”说法不符合史实,排除;

D.多元一体的格局早在早期国家产生前就已经形成,排除。

故选:B。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

15.(2025 宁波一模)《墨子》云:“世俗之君子,贫而谓之富则怒;无义而谓之有义则喜。”《庄子》云:“天下莫不奔命于仁义。”《孟子》云:“仁,人心也;义,人路(径)也。”《荀子》云:“好义者众。”《韩非子》云:“言仁义者盈廷。”这反映出当时( )

A.儒学成为时代主流思潮

B.义观念社会影响力巨大

C.百家争鸣走向思想一统

D.传统道德秩序渐趋规范

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“世俗之君子,贫而谓之富则怒;无义而谓之有义则喜”等。

【解答】A.战国时期,儒学独尊地位尚未确立,还未成为时代主流思潮,排除;

B.根据材料可知,战国时期诸子百家竞相言义,虽然他们代表的不同人群对“义”的理解不同,但客观上反映了义观念社会影响力巨大,正确;

C.战国时期,百家争鸣还在延续,材料并未体现百家争鸣走向思想一统,排除;

D.这一时期,礼乐制度瓦解,传统道德秩序遭到严重破坏,排除。

故选:B。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

16.(2025 淮南一模)表:先秦兵家思想部分文献记述

文献记述 出处

故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。 《孙子兵法》

凡民,以仁救,以义战,以智决,以勇斗,以信专,以利动,以功胜。 《司马法》

夫赏者,所以喜众,令士忘死也。罚者,所以正乱,令民畏上也。 《孙膑兵法》

据此可知,先秦兵家( )

A.反对诸侯不义战争

B.主张严刑峻法管理军队

C.兼采不同学派思想

D.奠定古代军事理论基础

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近”“凡民,以仁救,以义战,以智决,以勇斗,以信专,以利动,以功胜”“夫赏者,所以喜众,令士忘死也。罚者,所以正乱,令民畏上也”。

【解答】A.材料并不涉及对不义战争的态度,排除;

B.材料强调军队管理要赏罚分明,排除;

C.根据“故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近”“凡民,以仁救,以义战,以智决,以勇斗,以信专,以利动,以功胜”“夫赏者,所以喜众,令士忘死也。罚者,所以正乱,令民畏上也”等信息可知,材料反映了兵家思想一定程度上吸收了道家、儒家和法家思想的精华,正确;

D.材料强调思想来源,并不涉及影响,排除。

故选:C。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

17.(2025 华安县模拟)相传周公制礼作乐,春秋战国时期礼崩乐坏,荀子认为“礼别异,乐和同”,礼主“分”,使社会井然有序,乐主“和”,使人人和谐共存。荀子意在强调礼和乐( )

A.导致了阶层固化 B.根植于历史传统

C.维护了君主专制 D.功能上相互补充

【分析】本题考查荀子的思想,依据材料“礼别异,乐和同”等信息并结合所学知识进行分析。

【解答】材料“礼别异,乐和同”等强调礼和乐可以并存,功能上相互补充,故D正确;

A题干不能体现,排除;

题干没有体现历史因素对礼乐的影响,故排除B;

春秋战国时期未形成君主专制,故排除C。

故选:D。

【点评】本题考查了荀子的思想主张,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

18.(2025 江苏一模)如图是某学者描绘的诸子百家关系示意图,他意在说明( )

A.儒学走向正统的必然性

B.思想文化与时代相结合

C.诸子百家彼此借鉴学习

D.法家集各家思想之大成

【分析】本题考查百家争鸣,解题的关键是解读图示信息,抓住诸子之间的关系从思想传承和借鉴角度分析。

【解答】依据图示内容可以看出春秋战国时期的诸子之间大都存在师徒或熟识关系,这种关系有利于他们思想的相互传承与借鉴,故C项正确;

儒家成为正统思想是在汉武帝独尊儒术后,故A项错误;

图示信息反映的是诸子之间的相互关系,体现不出“思想文化与时代相结合”,故B项错误;

虽然法家思想在战国时期成为显学,备受推崇,但不能说法家是各家思想的集大成者,故D项错误。

故选:C。

【点评】本题考查百家争鸣的特征,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

19.(2024 聊城三模)西周时,统治者提倡“敬天”“敬事上帝”,强调“四时致祭以常保天命”。但到春秋战国时期,孔子提出“敬鬼神而远之”,法家强调“敬上奉法”而不言“敬天”,庄子主张“时祀尽敬而不祈喜”。这一变化反映出,先秦诸子( )

A.注重关注人世现实 B.沿袭西周天命思想

C.提倡融合百家精华 D.着意迎合诸侯需求

【分析】本题考查百家争鸣,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料,西周时期统治者强调敬天,但是春秋战国时期淡化敬天,可知在大动荡时期诸子主张回归现实,淡化神秘色彩,A项正确;

先秦诸子淡化天命思想,而不是沿袭,排除B项;

材料中体现道家、儒家和法家不同主张,没涉及思想的融合,排除C项;

材料中体现不出诸子迎合诸侯,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查百家争鸣,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

20.(2024 海南模拟)先秦有思想家对“天子”的内涵进行了重新阐释,“天子”由三代礼法秩序规定的制礼作乐的王者的专称,变为每个人都是天之所子;天不是一人之父,而是“众父父”。这一阐释( )

A.适应了诸侯争霸需要

B.蕴含了一定的人本思想

C.批判了君主专制制度

D.迎合了礼崩乐坏的趋势

【分析】本题考查百家争鸣,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】材料中的思想家认为每个人都是天子,天是每个人的父亲,这体现了一定的人本思想,B项正确;

材料中的思想家认为每个人都是天子,这不利于诸侯争霸,排除A项;

君主专制制度建立于秦朝,排除C项;

材料中的思想家认为每个人都是天子,这与礼崩乐坏无关,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查百家争鸣,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

21.(2024 嘉兴二模)《管子 牧民》中有“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。民恶忧劳,我佚乐之;民恶贫贱,我富贵之;民恶危坠,我存安之;民恶灭绝,我生育之”的记载。下列项中,与其内涵最为接近的是( )

A.“天地不仁,以万物为刍狗”

B.“民为贵,社稷次之,君为轻”

C.“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

D.“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。民恶忧劳,我佚乐之;民恶贫贱,我富贵之;民恶危坠,我存安之;民恶灭绝,我生育之”。

【解答】A.“天地不仁,以万物为刍狗”强调顺其自然,与材料无关,排除;

B.根据“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。民恶忧劳,我佚乐之;民恶贫贱,我富贵之;民恶危坠,我存安之;民恶灭绝,我生育之”可知,材料反映的是民本思想,与民贵君轻接近,正确;

C.C项表达得失天下为先的意思,排除;

D.D项强调个人的重要性,排除。

故选:B。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

22.(2024 和平区校级二模)在一种层层对上负责的官僚制度中,“法”尽管仍是约束臣僚的制度规范,但并不具备审查权力合法性的功能,所以当出现篡权时,法律不但不会对篡位者获取权力的方式进行否定性评价,反而会在其掌握权力后成为维护制度运行的工具。以上说法可以从侧面用来解释“百家争鸣”时代( )

A.儒学德治思想适应时代需要

B.道家无为思想可以稳定政局

C.法家施政思想内涵十分丰富

D.墨家兼爱思想有利社会和谐

【分析】本题考查百家争鸣,解答本题需要掌握百家争鸣。

【解答】根据材料和所学可知,在“百家争鸣”的时代背景下,法家强调的“法治”和“权术”思想相契合,体现了法家施政思想在维护社会秩序和稳定方面的作用,其内涵之所以丰富,是因为它在维护现有秩序、防止篡权以及强化国家机器方面提供了具体而系统的方案,C项正确;

儒学德治思想并不适应春秋战国争霸和兼并的时代需要,排除A项;

道家无为思想可以在新王朝建立初期起到稳定政局的作用,但在春秋战国的乱世无法起到这样的作用,排除B项;

“百家争鸣”时代,墨家的思想并不受统治者待见,且材料中侧重反映的是法家思想的状况,排除D项。故选:C。

【点评】本题考查百家争鸣,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

二.材料题(共1小题)

23.(2025 辽阳一模)阅读材料,完成下列要求。

材料—

法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也。

法莫如显。

法者,宪令著于官府,刑罚必于民心,赏存乎慎法,而罚加乎奸令者也。

设法度以齐民。

——摘编自[战国]韩非《韩非子》

材料二 古罗马法学家西塞罗(前106一前43年)是西方法律思想史上的关键性人物。西塞罗的法治理论与亚里士多德的“良法之治”理论有着继承的关系,它们都强调法律不仅是一种治国的手段,还应承担一定的道德伦理功能。这种明显的道德主义使得西方法治在施行过程中必须回答这样一个问题:服从的义务源于何处?也就是说,被统治者并不当然具有服从的义务,在特殊情况下,还拥有不服从的权利。这种对“良法之治”的理想追求一直作为法文化的基本价值在西方薪火相传。

——摘编自张力、王坚《韩非与西塞罗法治思想比较论》

(1)根据材料一,概括韩非的法律观念的主要内容。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述与韩非的法律观念相比,西塞罗法律观念的不同之处,并归纳轴心时代推动中西法治文明发展的共性因素。

【分析】(1)本题主要考查百家争鸣、罗马法,要结合百家争鸣、罗马法的特征来解答。

(2)本题主要考查百家争鸣、罗马法,要结合百家争鸣、罗马法的影响来解答。

【解答】(1)主要内容:根据材料一“法者,编著之图籍”可知,制定成文法;根据材料一“法者……设之于官府,而布之于百姓者也”可知,政府掌握立法权;根据材料一“法莫如显”结合所学知识可知,人们对法律的了解程度影响法律的效用;根据材料一“法者……刑罚必于民心,赏存乎慎法,而罚加乎奸令者也”可知,法律具有赏善罚恶的导向作用;根据材料一“设法度以齐民”可知,法律是统治者驾驭百姓的工具。

(2)不同之处:分别提取材料一、二中的有效信息结合所学知识并运用比较的方法分析得出其不同之处即可。在对比材料一的基础上,根据材料二“它们都强调法律不仅是一种治国的手段,而且还要承担一定的道德伦理功能”可知,法治与德治相统一;根据材料二“西塞罗的法治理论与亚里士多德的‘良法之治’理论有着继承的关系”可知,法律的权威源于人的政治认同(统治者在立法、执法方面并不具备绝对权力);根据材料二“被统治者并不当然具有服从的义务,在特殊情况下,还拥有不服从的权利”可知,“恶法非法”(被统治者有不服从违背自然理性原则的法律的权利)。共性因素:分别提取材料一、二中的有效信息结合所学知识并运用比较的方法从经济、政治、社会和思想等方面分析得出其共性即可。结合轴心时代的中国和古罗马的经济发展状况分析可知,经济发展与社会阶层加速分化;结合轴心时代中国与古罗马政治制度与形势分析可知,社会矛盾的复杂化;政府的集权化;结合韩非和西塞罗的法治思想分析可知,法治思想的传承和法学家的努力。

故答案为:

(1)主要内容:制定成文法;政府掌握立法权;人们对法律的了解程度影响法律的效用;法律具有赏善罚恶的导向作用;法律是统治者驾驭百姓的工具。

(2)不同之处:法治与德治相统一;法律的权威源于人的政治认同(统治者在立法、执法方面并不具备绝对权力);“恶法非法”(被统治者有不服从违背自然理性原则的法律的权利)。共性因素:经济发展与社会阶层加速分化;社会矛盾的复杂化;政府的集权化;法治思想的传承和法学家的努力。

【点评】本题考查了百家争鸣、罗马法,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

一.选择题(共22小题)

1.(2025 重庆模拟)孔子企望周之复兴,认为“如有用我者,吾其为东周乎”,称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”;孟子主张尊新王,“定于一”,提出“当今之时,万乘之国行政,民之悦之,犹解倒悬也”。这说明( )

A.两人观点出现根本差异

B.统一是当时士人共识

C.社会存在决定社会意识

D.儒家内部的争论激励

2.(2025 宁波二模)关于人与自然,老子指出:“人法地,地法天,天法道,道法自然”;荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”。据此分析,上述主张的核心理念是( )

A.道法自然 B.天人合一 C.以人为本 D.人定胜天

3.(2025 海淀区一模)春秋时期孔子反对郑国浮华奢靡的通俗音乐,推崇庄重典雅、符合礼制的庙堂音乐。孔子曾说听到舜时的韶乐,“三月不知肉味”。他主张“乐与政通”,君子应“兴于诗,立于礼,成于乐”。孔子以上关于音乐的主张( )

①闪耀着以民为本的思想光辉

②强调发挥音乐的社会教化功能

③体现中华文化以和为贵的理念

④提倡音乐表达应符合伦理规范

A.①③ B.①④ C.②④ D.③④

4.(2025 龙岩二模)春秋战国时期,诸子百家的代表人物主要集中在鲁、齐、楚、魏等地。据研究,儒、道、法、名、阴阳五家共有代表人物124人,鲁国有46人,齐、楚、魏、卫各有10人至18人不等。这种现象表明,当时( )

A.北方是政治文化中心 B.礼乐制度遭到破坏

C.人才的地域流动频繁 D.百家争鸣局面形成

5.(2025 合肥二模)西周时期,士拥有一定财产,无须生产劳作,必须小心谨慎地为卿大夫效劳。春秋战国时期的士则不同,孔子公然竖起“学而优则仕”的旗帜,墨家派遣弟子拿起武器帮助宋国守城,法家导演了众多的变法活动。这一变化反映了( )

A.官僚制度的形成 B.思想流派的对立

C.社会活力的增强 D.政治权力的集中

6.(2025 金华二模)老子提出:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”董仲舒强调:“天人之际,合而为一。”程颢、程颐认为:“仁者以天地万物为一体。”三者都崇尚( )

A.仁 B.天人合一 C.天下为公 D.天理

7.(2025 萍乡一模)战国中晚期的竹简《汤在啻门》系统论述了治气、养生、治国思想的一体性;还提出五行、五曲、五谷等概念,并以五美、五恶传递德主刑辅、轻刑无伤的理念。这( )

A.体现了道家“无为而治”的核心主张

B.反映了法家“以法治国”的主导地位

C.表明儒家“德治”思想已被广泛接受

D.折射出诸子思想交融的时代特征

8.(2025 南开区一模)《道德经》中写道:“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,钻袭为上,勿美也。”《孙子兵法》曰:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”两则材料均表明中国古代的军事思想是( )

A.知己知彼百战不殆 B.慎战但不必畏战

C.避实击虚攻其不备 D.不战而屈人之兵

9.(2025 西安二模)荀子在《天论》中指出:日月之蚀、星坠木鸣等现象是“天地之变,阴阳之化,物之罕至者也。怪之,可也;而畏之,非也”。下列言论中与之最相近的是( )

A.履霜以知坚冰必至,天之道也

B.务民之义,敬鬼神而远之,可谓知也

C.宇宙便是吾心,吾心即是宇宙

D.道之大原出于天,天不变,道亦不变

10.(2025 重庆模拟)春秋时期,老子认为:“故贵以身(生命)为天下,若可寄天下;爱以身为天下,若可托天下”。这表明老子( )

A.认同生命本位的理念 B.强调个人与社会统一

C.反对诸侯争霸战争 D.代表下层平民的利益

11.(2025 岳麓区校级一模)如表是春秋战国时期部分思想家的主张。下述主张的共同点是( )

思想家 主张

老子 道常无为而无不为,侯王若能守之,万物将自化

孟子 以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上

墨子 贤者举而上之,富而贵之,以为官长

韩非子 明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师

A.重视以人为本 B.强调自强不息

C.崇尚天人合一 D.关注现实政治

12.(2025 武清区校级一模)百家争鸣中,诸子中的多数把政治视为可以认识和把握的对象,排除或弱化了神秘主义对政治的干预;广泛地讨论政治哲学问题、政治运行的规律与机制问题以及统治者自我调节问题;对政治路线和政策作了种种探讨与设计。据此可知,百家争鸣( )

A.实现了政治与神学分离

B.促成不同派别走向融合

C.为大一统奠定理论基础

D.推动了政治理性的发展

13.(2025 平度市模拟)孔子将“勇”上升为“勇德”,并将其限制在由“仁”“义”“礼”“智”共同构建的伦理规范中;商鞅则将士兵民众之“勇”与取得作战的胜利紧密联系起来,以严刑惩罚怯民,以轻赏激励勇民。二者的“勇”论都( )

A.迎合了封建贵族的政治理想

B.规范了统治阶层的伦理行为

C.体现了兼并战争的日趋激烈

D.回应了社会转型的时代诉求

14.(2025 毕节市模拟)据考古发现,春秋战国时期,中原和周边地区在墓葬形制上相似,随葬品中都含有鼎、簋等礼器。在距离中原较远的原楚国地区,出土的楚简中包含了大量儒家、道家的经典文献据此可知,春秋战国时期( )

A.儒道思想倍受重视 B.区域文化交流加强

C.各地社会习俗趋同 D.多元一体格局形成

15.(2025 宁波一模)《墨子》云:“世俗之君子,贫而谓之富则怒;无义而谓之有义则喜。”《庄子》云:“天下莫不奔命于仁义。”《孟子》云:“仁,人心也;义,人路(径)也。”《荀子》云:“好义者众。”《韩非子》云:“言仁义者盈廷。”这反映出当时( )

A.儒学成为时代主流思潮

B.义观念社会影响力巨大

C.百家争鸣走向思想一统

D.传统道德秩序渐趋规范

16.(2025 淮南一模)表:先秦兵家思想部分文献记述

文献记述 出处

故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。 《孙子兵法》

凡民,以仁救,以义战,以智决,以勇斗,以信专,以利动,以功胜。 《司马法》

夫赏者,所以喜众,令士忘死也。罚者,所以正乱,令民畏上也。 《孙膑兵法》

据此可知,先秦兵家( )

A.反对诸侯不义战争

B.主张严刑峻法管理军队

C.兼采不同学派思想

D.奠定古代军事理论基础

17.(2025 华安县模拟)相传周公制礼作乐,春秋战国时期礼崩乐坏,荀子认为“礼别异,乐和同”,礼主“分”,使社会井然有序,乐主“和”,使人人和谐共存。荀子意在强调礼和乐( )

A.导致了阶层固化 B.根植于历史传统

C.维护了君主专制 D.功能上相互补充

18.(2025 江苏一模)如图是某学者描绘的诸子百家关系示意图,他意在说明( )

A.儒学走向正统的必然性

B.思想文化与时代相结合

C.诸子百家彼此借鉴学习

D.法家集各家思想之大成

19.(2024 聊城三模)西周时,统治者提倡“敬天”“敬事上帝”,强调“四时致祭以常保天命”。但到春秋战国时期,孔子提出“敬鬼神而远之”,法家强调“敬上奉法”而不言“敬天”,庄子主张“时祀尽敬而不祈喜”。这一变化反映出,先秦诸子( )

A.注重关注人世现实 B.沿袭西周天命思想

C.提倡融合百家精华 D.着意迎合诸侯需求

20.(2024 海南模拟)先秦有思想家对“天子”的内涵进行了重新阐释,“天子”由三代礼法秩序规定的制礼作乐的王者的专称,变为每个人都是天之所子;天不是一人之父,而是“众父父”。这一阐释( )

A.适应了诸侯争霸需要

B.蕴含了一定的人本思想

C.批判了君主专制制度

D.迎合了礼崩乐坏的趋势

21.(2024 嘉兴二模)《管子 牧民》中有“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。民恶忧劳,我佚乐之;民恶贫贱,我富贵之;民恶危坠,我存安之;民恶灭绝,我生育之”的记载。下列项中,与其内涵最为接近的是( )

A.“天地不仁,以万物为刍狗”

B.“民为贵,社稷次之,君为轻”

C.“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

D.“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”

22.(2024 和平区校级二模)在一种层层对上负责的官僚制度中,“法”尽管仍是约束臣僚的制度规范,但并不具备审查权力合法性的功能,所以当出现篡权时,法律不但不会对篡位者获取权力的方式进行否定性评价,反而会在其掌握权力后成为维护制度运行的工具。以上说法可以从侧面用来解释“百家争鸣”时代( )

A.儒学德治思想适应时代需要

B.道家无为思想可以稳定政局

C.法家施政思想内涵十分丰富

D.墨家兼爱思想有利社会和谐

二.材料题(共1小题)

23.(2025 辽阳一模)阅读材料,完成下列要求。

材料—

法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也。

法莫如显。

法者,宪令著于官府,刑罚必于民心,赏存乎慎法,而罚加乎奸令者也。

设法度以齐民。

——摘编自[战国]韩非《韩非子》

材料二 古罗马法学家西塞罗(前106一前43年)是西方法律思想史上的关键性人物。西塞罗的法治理论与亚里士多德的“良法之治”理论有着继承的关系,它们都强调法律不仅是一种治国的手段,还应承担一定的道德伦理功能。这种明显的道德主义使得西方法治在施行过程中必须回答这样一个问题:服从的义务源于何处?也就是说,被统治者并不当然具有服从的义务,在特殊情况下,还拥有不服从的权利。这种对“良法之治”的理想追求一直作为法文化的基本价值在西方薪火相传。

——摘编自张力、王坚《韩非与西塞罗法治思想比较论》

(1)根据材料一,概括韩非的法律观念的主要内容。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述与韩非的法律观念相比,西塞罗法律观念的不同之处,并归纳轴心时代推动中西法治文明发展的共性因素。

高考冲刺押题预测 百家争鸣

参考答案与试题解析

一.选择题(共22小题)

1.(2025 重庆模拟)孔子企望周之复兴,认为“如有用我者,吾其为东周乎”,称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”;孟子主张尊新王,“定于一”,提出“当今之时,万乘之国行政,民之悦之,犹解倒悬也”。这说明( )

A.两人观点出现根本差异

B.统一是当时士人共识

C.社会存在决定社会意识

D.儒家内部的争论激励

【分析】本题考查了孔子和孟子,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】据材料“孔子企望周之复兴,认为‘如有用我者,吾其为东周平’,称赞管仲辅佐齐桓公‘霸诸侯,一天下’;孟子主张尊新王,‘定于一’,提出‘当今之时,万乘之国行政,民之悦之,犹解倒悬也’”,可知孔子和孟子都强调“一”,即都希望实现国家统一,这是分裂的社会存在对思想的影响,反映了社会存在决定社会意识,C项正确;

孔孟都是为了实现统一,未出现根本差异,排除A项;

材料只涉及孔孟主张,不能得知士人共识,排除B项;

材料体现孔孟都希望实现统一,而不是内部争论激烈,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查了孔子和孟子,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

2.(2025 宁波二模)关于人与自然,老子指出:“人法地,地法天,天法道,道法自然”;荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”。据此分析,上述主张的核心理念是( )

A.道法自然 B.天人合一 C.以人为本 D.人定胜天

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“人法地,地法天,天法道,道法自然”“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”。

【解答】A.老子主张道法自然,排除;

B.根据“人法地,地法天,天法道,道法自然”“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”分析可知,材料都主张顺应自然规律,体现了天人合一的思想,正确;

C.材料强调顺应自然,不涉及以人为本,排除;

D.材料强调顺应自然,不是人定胜天,排除。

故选:B。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

3.(2025 海淀区一模)春秋时期孔子反对郑国浮华奢靡的通俗音乐,推崇庄重典雅、符合礼制的庙堂音乐。孔子曾说听到舜时的韶乐,“三月不知肉味”。他主张“乐与政通”,君子应“兴于诗,立于礼,成于乐”。孔子以上关于音乐的主张( )

①闪耀着以民为本的思想光辉

②强调发挥音乐的社会教化功能

③体现中华文化以和为贵的理念

④提倡音乐表达应符合伦理规范

A.①③ B.①④ C.②④ D.③④

【分析】本题侧重于考查孔子,解题关键信息是“乐与政通”君子应“兴于诗,立于礼,成于乐”。

【解答】①材料未体现以民为本的理念,排除;

②孔子主张“乐与政通”“兴于诗,立于礼,成于乐”,强调发挥音乐的社会教化功能,正确;

③材料涉及教化,不涉及以和为贵,排除;

④反对郑国浮华奢靡的通俗音乐,推崇庄重典雅、符合礼制的庙堂音乐,提倡音乐表达应符合伦理规范,正确。

故选:C。

【点评】本题侧重于考查孔子,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

4.(2025 龙岩二模)春秋战国时期,诸子百家的代表人物主要集中在鲁、齐、楚、魏等地。据研究,儒、道、法、名、阴阳五家共有代表人物124人,鲁国有46人,齐、楚、魏、卫各有10人至18人不等。这种现象表明,当时( )

A.北方是政治文化中心 B.礼乐制度遭到破坏

C.人才的地域流动频繁 D.百家争鸣局面形成

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“诸子百家的代表人物主要集中在鲁、齐、楚、魏等地。据研究,儒、道、法、名、阴阳五家共有代表人物124人,鲁国有46人,齐、楚、魏、卫各有10人至18人不等”。

【解答】A.根据材料分析可知,诸子百家的代表人物主要集中在鲁国,说明北方是当时的政治文化中心,排除;

B.礼乐制度是维护分封制和宗法制的工具,与材料无关,排除;

C.材料主要涉及各地的代表人物,不涉及人才的流动,排除;

D.百家争鸣局面强调各派思想争鸣的局面,材料强调人才的地域分布,排除。

故选:A。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

5.(2025 合肥二模)西周时期,士拥有一定财产,无须生产劳作,必须小心谨慎地为卿大夫效劳。春秋战国时期的士则不同,孔子公然竖起“学而优则仕”的旗帜,墨家派遣弟子拿起武器帮助宋国守城,法家导演了众多的变法活动。这一变化反映了( )

A.官僚制度的形成 B.思想流派的对立

C.社会活力的增强 D.政治权力的集中

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“学而优则仕”“墨家派遣弟子拿起武器帮助宋国守城,法家导演了众多的变法活动”。

【解答】A.官僚制度形成于秦朝,排除;

B.材料反映了士阶层的变化,不涉及思想流派的对立,排除;

C.根据“学而优则仕”“墨家派遣弟子拿起武器帮助宋国守城,法家导演了众多的变法活动”等可知,材料中士阶层突破自身角色的束缚,推动变法革新,增强了社会的活力,正确;

D.材料涉及士阶层的转变,不涉及政治权力的集中,排除。

故选:C。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

6.(2025 金华二模)老子提出:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”董仲舒强调:“天人之际,合而为一。”程颢、程颐认为:“仁者以天地万物为一体。”三者都崇尚( )

A.仁 B.天人合一 C.天下为公 D.天理

【分析】本题考查中国古思想体系演变的相关知识,“人法地,地法天”“天人之际,合而为一”“仁者以天地万物为一体”等信息并结合所学知识进行分析。

【解答】题干“人法地,地法天”“天人之际,合而为一”“仁者以天地万物为一体”等信息均强调人与自然的关系,体现“天人合一”的观念,故B正确。

“仁”是孔子的思想,不符合题干主旨,故排除A;

题干没有体现“天下为公”的思想,故排除B;

“天理”强调的是万物的本原,不符合主旨,故排除D。

故选:B。

【点评】本题考查了中国古代思想体系演变的相关知识,主要考查学生结合所学知识解答问题的能力,难度适中。

7.(2025 萍乡一模)战国中晚期的竹简《汤在啻门》系统论述了治气、养生、治国思想的一体性;还提出五行、五曲、五谷等概念,并以五美、五恶传递德主刑辅、轻刑无伤的理念。这( )

A.体现了道家“无为而治”的核心主张

B.反映了法家“以法治国”的主导地位

C.表明儒家“德治”思想已被广泛接受

D.折射出诸子思想交融的时代特征

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“战国中晚期的竹简《汤在啻门》系统论述了治气、养生、治国思想的一体性;还提出五行、五曲、五谷等概念,并以五美、五恶传递德主刑辅、轻刑无伤的理念”。

【解答】A.材料强调多种思想的融合,并不单独强调道家思想,排除;

B.“轻刑”的主张是吸收了法家慎刑的理念,但“以法治国”的主张与主旨不符,排除;

C.材料涉及“五美、五恶传递德主刑辅、轻刑无伤”等儒家思想,但是并不涉及“德治”,更不能看出其被广泛接受,排除;

D.根据“系统论述了治气、养生、治国思想的一体性;还提出五行、五曲、五谷等概念,并以五美、五恶传递德主刑辅、轻刑无伤的理念”等信息可知,材料中的《汤在啻门》吸收了道家、阴阳家及儒家的思想,折射出诸子思想交融的时代特征,正确。

故选:D。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

8.(2025 南开区一模)《道德经》中写道:“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,钻袭为上,勿美也。”《孙子兵法》曰:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”两则材料均表明中国古代的军事思想是( )

A.知己知彼百战不殆 B.慎战但不必畏战

C.避实击虚攻其不备 D.不战而屈人之兵

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,钻袭为上,勿美也”“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也”。

【解答】A.材料主要强调战争要谨慎,尽量避免战争,不涉及了解对手,排除;

B.根据“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,钻袭为上,勿美也”“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也”等信息可知,材料强调战争是需要谨慎的,是重大事件,正确;

C.材料不涉及虚实问题,排除;

D.材料不涉及不战而屈人之兵的做法,排除。

故选:B。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

9.(2025 西安二模)荀子在《天论》中指出:日月之蚀、星坠木鸣等现象是“天地之变,阴阳之化,物之罕至者也。怪之,可也;而畏之,非也”。下列言论中与之最相近的是( )

A.履霜以知坚冰必至,天之道也

B.务民之义,敬鬼神而远之,可谓知也

C.宇宙便是吾心,吾心即是宇宙

D.道之大原出于天,天不变,道亦不变

【分析】本题考查荀子的思想,结合所学知识对题干“天地之变,阴阳之化,物之罕至者也。怪之,可也;而畏之,非也”信息正确解读是解决问题的关键。

【解答】根据材料可知,荀子认为日月之蚀、星坠木鸣等现象是自然界运动变化正常现象,觉得奇怪可以,但是不必恐惧,这一看法具有唯物主义思想色彩。“履霜以知坚冰必至,天之道也”体现了自然界客观事物发展变化具有客观规律,A项正确;

“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知也”体现了儒家对鬼神“敬而远之”的态度,并非唯物主义,排除B项;

“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”属于心学思想,是主观唯心主义,排除C项;

“道之大原出于天,天不变,道亦不变”体现了客观唯心主义,认为事物的法则、规律不会变化,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查了荀子的思想,主要考查学生结合所学知识解答问题的能力,难度适中。

10.(2025 重庆模拟)春秋时期,老子认为:“故贵以身(生命)为天下,若可寄天下;爱以身为天下,若可托天下”。这表明老子( )

A.认同生命本位的理念 B.强调个人与社会统一

C.反对诸侯争霸战争 D.代表下层平民的利益

【分析】本题考查百家争鸣,解题的关键是读懂材料中老子的言论即可得出答案。

【解答】材料“故贵以身(生命)为天下,若可寄天下;爱以身为天下,若可托天下”的意思是要想治天下,首先要爱护自己的身体,连自己的身体都不爱护的人,怎么能把天下托付给他呢?,这表明老子认同生命本位的理念,故A项正确;

材料没有体现个人与社会统一,故B项错误;

材料没有体现对争霸战争的态度,故C项错误;

老子代表的是奴隶主贵族的利益,不是下层平民的利益,故D项错误。

故选:A。

【点评】本题考查老子的思想,注意把握老子的阶级立场,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

11.(2025 岳麓区校级一模)如表是春秋战国时期部分思想家的主张。下述主张的共同点是( )

思想家 主张

老子 道常无为而无不为,侯王若能守之,万物将自化

孟子 以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上

墨子 贤者举而上之,富而贵之,以为官长

韩非子 明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师

A.重视以人为本 B.强调自强不息

C.崇尚天人合一 D.关注现实政治

【分析】本题考查了百家争鸣,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】老子主张无为而治,孟子主张统治者实行仁政,墨子提倡尚贤的主张,韩非子主张实行法治,对人民进行严加管束。由此可见,春秋战国时期思想家的主张解决现实的政治问题,D项正确;材料未涉及以人为本的思想主张,不符合题意,排除A项;孟子强调君子要自强不息,不符合题意,排除B项;天人合一多指人与道合而“天地与我并生,万物与我为一”的境界,与题意无关,排除C项。

故选D。

【点评】本题考查阅读材料分析材料和调用所学知识解决问题的能力,关键是要抓住材料中的关键信息和所学知识进行作答。

12.(2025 武清区校级一模)百家争鸣中,诸子中的多数把政治视为可以认识和把握的对象,排除或弱化了神秘主义对政治的干预;广泛地讨论政治哲学问题、政治运行的规律与机制问题以及统治者自我调节问题;对政治路线和政策作了种种探讨与设计。据此可知,百家争鸣( )

A.实现了政治与神学分离

B.促成不同派别走向融合

C.为大一统奠定理论基础

D.推动了政治理性的发展

【分析】本题考查百家争鸣,解答本题需要掌握百家争鸣。

【解答】根据题干及所学可知,百家争鸣中,诸子百家排除神秘主义的干预,对政治进行合理的分析和认知,为各国君主探讨与设计政治路线和政策,从而推动政治理性的发展,D项正确;

“实现了政治与神学分离”说法过于绝对,诸子多数排除或弱化神秘主义对政治的干预,不再将政治完全依托于神秘力量或超自然观念,排除A项;

材料中并未提及不同派别走向融合的相关内容,而诸子的多数的主张推动人们以更客观、更理性的态度去对待政治现象和问题,排除B项;

虽然百家争鸣中的部分思想为大一统提供了理论基础,但材料主要强调的是诸子对政治本身的理性思考和探讨,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查百家争鸣,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

13.(2025 平度市模拟)孔子将“勇”上升为“勇德”,并将其限制在由“仁”“义”“礼”“智”共同构建的伦理规范中;商鞅则将士兵民众之“勇”与取得作战的胜利紧密联系起来,以严刑惩罚怯民,以轻赏激励勇民。二者的“勇”论都( )

A.迎合了封建贵族的政治理想

B.规范了统治阶层的伦理行为

C.体现了兼并战争的日趋激烈

D.回应了社会转型的时代诉求

【分析】本题侧重于考查孔子和孟子,解题关键信息是“共同构建的伦理规范”“严刑惩罚怯民,以轻赏激励勇民”。

【解答】A.孔子的“勇德”更多是针对个人道德修养的规范,而非迎合封建贵族的政治理想,商鞅的“勇”论是为了实现秦国的富强和统一,其变法削弱了封建贵族的特权,更多地体现了新兴地主阶级的利益,排除;

B.孔子的核心是针对全体社会成员的道德修养,商鞅主要针对士兵和普通民众,通过法律和奖惩机制来激励勇敢作战,而非规范统治阶层的伦理行为,排除;

C.孔子更多地体现了对和平秩序的追求,而非直接反映战争的激烈,商鞅思想的核心是通过法律和制度来实现国家富强,而非单纯体现战争的激烈,排除;

D.根据材料“共同构建的伦理规范”“严刑惩罚怯民,以轻赏激励勇民”可知,儒家思想强调伦理道德和社会秩序,试图通过道德规范来缓解社会动荡,回应社会转型的需求;法家思想强调法律和制度,通过变法来实现国家的富强,同样回应了社会转型的需求,正确。

故选:D。

【点评】本题侧重于考查孔子和孟子,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

14.(2025 毕节市模拟)据考古发现,春秋战国时期,中原和周边地区在墓葬形制上相似,随葬品中都含有鼎、簋等礼器。在距离中原较远的原楚国地区,出土的楚简中包含了大量儒家、道家的经典文献据此可知,春秋战国时期( )

A.儒道思想倍受重视 B.区域文化交流加强

C.各地社会习俗趋同 D.多元一体格局形成

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“春秋战国时期,中原和周边地区在墓葬形制上相似,随葬品中都含有鼎、簋等礼器。在距离中原较远的原楚国地区,出土的楚简中包含了大量儒家、道家的经典文献”。

【解答】A.材料只能看出楚地出现了大量儒家和道家经典,不能看出其受到统治者的重视,排除;

B.根据“春秋战国时期,中原和周边地区在墓葬形制上相似,随葬品中都含有鼎、簋等礼器。在距离中原较远的原楚国地区,出土的楚简中包含了大量儒家、道家的经典文献”可知,春秋战国时期,战乱和经济往来促进了文化交流,正确;

C.“趋同”说法不符合史实,排除;

D.多元一体的格局早在早期国家产生前就已经形成,排除。

故选:B。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

15.(2025 宁波一模)《墨子》云:“世俗之君子,贫而谓之富则怒;无义而谓之有义则喜。”《庄子》云:“天下莫不奔命于仁义。”《孟子》云:“仁,人心也;义,人路(径)也。”《荀子》云:“好义者众。”《韩非子》云:“言仁义者盈廷。”这反映出当时( )

A.儒学成为时代主流思潮

B.义观念社会影响力巨大

C.百家争鸣走向思想一统

D.传统道德秩序渐趋规范

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“世俗之君子,贫而谓之富则怒;无义而谓之有义则喜”等。

【解答】A.战国时期,儒学独尊地位尚未确立,还未成为时代主流思潮,排除;

B.根据材料可知,战国时期诸子百家竞相言义,虽然他们代表的不同人群对“义”的理解不同,但客观上反映了义观念社会影响力巨大,正确;

C.战国时期,百家争鸣还在延续,材料并未体现百家争鸣走向思想一统,排除;

D.这一时期,礼乐制度瓦解,传统道德秩序遭到严重破坏,排除。

故选:B。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

16.(2025 淮南一模)表:先秦兵家思想部分文献记述

文献记述 出处

故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。 《孙子兵法》

凡民,以仁救,以义战,以智决,以勇斗,以信专,以利动,以功胜。 《司马法》

夫赏者,所以喜众,令士忘死也。罚者,所以正乱,令民畏上也。 《孙膑兵法》

据此可知,先秦兵家( )

A.反对诸侯不义战争

B.主张严刑峻法管理军队

C.兼采不同学派思想

D.奠定古代军事理论基础

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近”“凡民,以仁救,以义战,以智决,以勇斗,以信专,以利动,以功胜”“夫赏者,所以喜众,令士忘死也。罚者,所以正乱,令民畏上也”。

【解答】A.材料并不涉及对不义战争的态度,排除;

B.材料强调军队管理要赏罚分明,排除;

C.根据“故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近”“凡民,以仁救,以义战,以智决,以勇斗,以信专,以利动,以功胜”“夫赏者,所以喜众,令士忘死也。罚者,所以正乱,令民畏上也”等信息可知,材料反映了兵家思想一定程度上吸收了道家、儒家和法家思想的精华,正确;

D.材料强调思想来源,并不涉及影响,排除。

故选:C。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

17.(2025 华安县模拟)相传周公制礼作乐,春秋战国时期礼崩乐坏,荀子认为“礼别异,乐和同”,礼主“分”,使社会井然有序,乐主“和”,使人人和谐共存。荀子意在强调礼和乐( )

A.导致了阶层固化 B.根植于历史传统

C.维护了君主专制 D.功能上相互补充

【分析】本题考查荀子的思想,依据材料“礼别异,乐和同”等信息并结合所学知识进行分析。

【解答】材料“礼别异,乐和同”等强调礼和乐可以并存,功能上相互补充,故D正确;

A题干不能体现,排除;

题干没有体现历史因素对礼乐的影响,故排除B;

春秋战国时期未形成君主专制,故排除C。

故选:D。

【点评】本题考查了荀子的思想主张,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

18.(2025 江苏一模)如图是某学者描绘的诸子百家关系示意图,他意在说明( )

A.儒学走向正统的必然性

B.思想文化与时代相结合

C.诸子百家彼此借鉴学习

D.法家集各家思想之大成

【分析】本题考查百家争鸣,解题的关键是解读图示信息,抓住诸子之间的关系从思想传承和借鉴角度分析。

【解答】依据图示内容可以看出春秋战国时期的诸子之间大都存在师徒或熟识关系,这种关系有利于他们思想的相互传承与借鉴,故C项正确;

儒家成为正统思想是在汉武帝独尊儒术后,故A项错误;

图示信息反映的是诸子之间的相互关系,体现不出“思想文化与时代相结合”,故B项错误;

虽然法家思想在战国时期成为显学,备受推崇,但不能说法家是各家思想的集大成者,故D项错误。

故选:C。

【点评】本题考查百家争鸣的特征,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

19.(2024 聊城三模)西周时,统治者提倡“敬天”“敬事上帝”,强调“四时致祭以常保天命”。但到春秋战国时期,孔子提出“敬鬼神而远之”,法家强调“敬上奉法”而不言“敬天”,庄子主张“时祀尽敬而不祈喜”。这一变化反映出,先秦诸子( )

A.注重关注人世现实 B.沿袭西周天命思想

C.提倡融合百家精华 D.着意迎合诸侯需求

【分析】本题考查百家争鸣,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料,西周时期统治者强调敬天,但是春秋战国时期淡化敬天,可知在大动荡时期诸子主张回归现实,淡化神秘色彩,A项正确;

先秦诸子淡化天命思想,而不是沿袭,排除B项;

材料中体现道家、儒家和法家不同主张,没涉及思想的融合,排除C项;

材料中体现不出诸子迎合诸侯,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查百家争鸣,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

20.(2024 海南模拟)先秦有思想家对“天子”的内涵进行了重新阐释,“天子”由三代礼法秩序规定的制礼作乐的王者的专称,变为每个人都是天之所子;天不是一人之父,而是“众父父”。这一阐释( )

A.适应了诸侯争霸需要

B.蕴含了一定的人本思想

C.批判了君主专制制度

D.迎合了礼崩乐坏的趋势

【分析】本题考查百家争鸣,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】材料中的思想家认为每个人都是天子,天是每个人的父亲,这体现了一定的人本思想,B项正确;

材料中的思想家认为每个人都是天子,这不利于诸侯争霸,排除A项;

君主专制制度建立于秦朝,排除C项;

材料中的思想家认为每个人都是天子,这与礼崩乐坏无关,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查百家争鸣,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

21.(2024 嘉兴二模)《管子 牧民》中有“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。民恶忧劳,我佚乐之;民恶贫贱,我富贵之;民恶危坠,我存安之;民恶灭绝,我生育之”的记载。下列项中,与其内涵最为接近的是( )

A.“天地不仁,以万物为刍狗”

B.“民为贵,社稷次之,君为轻”

C.“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

D.“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”

【分析】本题侧重于考查百家争鸣,解题关键信息是“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。民恶忧劳,我佚乐之;民恶贫贱,我富贵之;民恶危坠,我存安之;民恶灭绝,我生育之”。

【解答】A.“天地不仁,以万物为刍狗”强调顺其自然,与材料无关,排除;

B.根据“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。民恶忧劳,我佚乐之;民恶贫贱,我富贵之;民恶危坠,我存安之;民恶灭绝,我生育之”可知,材料反映的是民本思想,与民贵君轻接近,正确;

C.C项表达得失天下为先的意思,排除;

D.D项强调个人的重要性,排除。

故选:B。

【点评】本题侧重于考查百家争鸣,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

22.(2024 和平区校级二模)在一种层层对上负责的官僚制度中,“法”尽管仍是约束臣僚的制度规范,但并不具备审查权力合法性的功能,所以当出现篡权时,法律不但不会对篡位者获取权力的方式进行否定性评价,反而会在其掌握权力后成为维护制度运行的工具。以上说法可以从侧面用来解释“百家争鸣”时代( )

A.儒学德治思想适应时代需要

B.道家无为思想可以稳定政局

C.法家施政思想内涵十分丰富

D.墨家兼爱思想有利社会和谐

【分析】本题考查百家争鸣,解答本题需要掌握百家争鸣。

【解答】根据材料和所学可知,在“百家争鸣”的时代背景下,法家强调的“法治”和“权术”思想相契合,体现了法家施政思想在维护社会秩序和稳定方面的作用,其内涵之所以丰富,是因为它在维护现有秩序、防止篡权以及强化国家机器方面提供了具体而系统的方案,C项正确;

儒学德治思想并不适应春秋战国争霸和兼并的时代需要,排除A项;

道家无为思想可以在新王朝建立初期起到稳定政局的作用,但在春秋战国的乱世无法起到这样的作用,排除B项;

“百家争鸣”时代,墨家的思想并不受统治者待见,且材料中侧重反映的是法家思想的状况,排除D项。故选:C。

【点评】本题考查百家争鸣,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

二.材料题(共1小题)

23.(2025 辽阳一模)阅读材料,完成下列要求。

材料—

法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也。

法莫如显。

法者,宪令著于官府,刑罚必于民心,赏存乎慎法,而罚加乎奸令者也。

设法度以齐民。

——摘编自[战国]韩非《韩非子》

材料二 古罗马法学家西塞罗(前106一前43年)是西方法律思想史上的关键性人物。西塞罗的法治理论与亚里士多德的“良法之治”理论有着继承的关系,它们都强调法律不仅是一种治国的手段,还应承担一定的道德伦理功能。这种明显的道德主义使得西方法治在施行过程中必须回答这样一个问题:服从的义务源于何处?也就是说,被统治者并不当然具有服从的义务,在特殊情况下,还拥有不服从的权利。这种对“良法之治”的理想追求一直作为法文化的基本价值在西方薪火相传。

——摘编自张力、王坚《韩非与西塞罗法治思想比较论》

(1)根据材料一,概括韩非的法律观念的主要内容。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述与韩非的法律观念相比,西塞罗法律观念的不同之处,并归纳轴心时代推动中西法治文明发展的共性因素。

【分析】(1)本题主要考查百家争鸣、罗马法,要结合百家争鸣、罗马法的特征来解答。

(2)本题主要考查百家争鸣、罗马法,要结合百家争鸣、罗马法的影响来解答。

【解答】(1)主要内容:根据材料一“法者,编著之图籍”可知,制定成文法;根据材料一“法者……设之于官府,而布之于百姓者也”可知,政府掌握立法权;根据材料一“法莫如显”结合所学知识可知,人们对法律的了解程度影响法律的效用;根据材料一“法者……刑罚必于民心,赏存乎慎法,而罚加乎奸令者也”可知,法律具有赏善罚恶的导向作用;根据材料一“设法度以齐民”可知,法律是统治者驾驭百姓的工具。

(2)不同之处:分别提取材料一、二中的有效信息结合所学知识并运用比较的方法分析得出其不同之处即可。在对比材料一的基础上,根据材料二“它们都强调法律不仅是一种治国的手段,而且还要承担一定的道德伦理功能”可知,法治与德治相统一;根据材料二“西塞罗的法治理论与亚里士多德的‘良法之治’理论有着继承的关系”可知,法律的权威源于人的政治认同(统治者在立法、执法方面并不具备绝对权力);根据材料二“被统治者并不当然具有服从的义务,在特殊情况下,还拥有不服从的权利”可知,“恶法非法”(被统治者有不服从违背自然理性原则的法律的权利)。共性因素:分别提取材料一、二中的有效信息结合所学知识并运用比较的方法从经济、政治、社会和思想等方面分析得出其共性即可。结合轴心时代的中国和古罗马的经济发展状况分析可知,经济发展与社会阶层加速分化;结合轴心时代中国与古罗马政治制度与形势分析可知,社会矛盾的复杂化;政府的集权化;结合韩非和西塞罗的法治思想分析可知,法治思想的传承和法学家的努力。

故答案为:

(1)主要内容:制定成文法;政府掌握立法权;人们对法律的了解程度影响法律的效用;法律具有赏善罚恶的导向作用;法律是统治者驾驭百姓的工具。

(2)不同之处:法治与德治相统一;法律的权威源于人的政治认同(统治者在立法、执法方面并不具备绝对权力);“恶法非法”(被统治者有不服从违背自然理性原则的法律的权利)。共性因素:经济发展与社会阶层加速分化;社会矛盾的复杂化;政府的集权化;法治思想的传承和法学家的努力。

【点评】本题考查了百家争鸣、罗马法,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录