【高考押题卷】2025年高考历史考前预测冲刺试题--明清时期(含解析)

文档属性

| 名称 | 【高考押题卷】2025年高考历史考前预测冲刺试题--明清时期(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 65.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 17:12:22 | ||

图片预览

文档简介

高考冲刺押题预测 明清时期

一.选择题(共22小题)

1.(2025 安徽一模)洪武二十六年,朝廷颁发给安定、曲先、罕东、阿端四个西北地区卫市(今新疆哈密以东,甘肃嘉峪关以西)金铜信符来保障茶马贸易,“遇有使者征发,比对相合,始许承命”,以防止边将假朝廷命令,扰害民众。此外,明朝和西北地区诸羁縻卫所都保持着“厚往薄来”的贡使贸易。这些举措( )

A.加强了与边疆地区的经济联系

B.削弱了羁縻卫所的自治性质

C.有利于巩固对西域全境的统治

D.促进边疆治理与内地一体化

2.(2025 江苏模拟)洪武朝除颁布条例规范文书行政之外,朱元璋还屡次下诏禁繁文、减案牍。然而文书繁琐之弊,屡禁屡起,至崇祯元年,皇帝命内阁制作贴黄式样,下令官员用百字左右将上呈的疏奏进行摘要,贴附于文末。明朝文书制度的持续调整( )

A.简化了奏折上报程序

B.源于官员缺乏基层历练

C.削弱内阁官员的权力

D.说明皇帝行政事务繁忙

3.(2025 河南模拟)明初,随着卫所在河西地区的设立,大量军事移民涌入河西,出现了数量庞大的军户家族。明朝中后期,军户子弟得以广泛参与到各项社会事务中,军户出现了由“军”向“民”转变的趋势。这一转变趋势( )

A.加强了中央对地方的管理

B.体现了明代社会阶层的固化

C.反映了明代军事力量加强

D.减轻了国家对百姓人身控制

4.(2025 安庆二模)茶叶作为一种文化综合体,很早就进入了羁縻体系之中,成为羁縻的重要手段。明朝将汉藏之间的茶马贸易收归官营,严格落实榷茶制,控制茶市开闭,严禁私茶。以上措施主要目的是( )

A.以茶叶为载体促进汉藏民族的交融

B.官营贩运以增加中央财政收入

C.以经济手段加强对西南地区的统治

D.严加控制汉藏之间的茶马贸易

5.(2025 和平区二模)有学者在研究军机处议复档后认为:“军机处成立后,众多军政事务先由军机大臣议复,再形成定议,成为皇帝非常依赖的决策方式。军机大臣可以通过议复把他们自己的认知与观点贯彻到军国大计决策中,上升为一种国家意志。”该观点强调了( )

A.军机处是清朝的权力中枢

B.皇帝的权力受到一定限制

C.军机大臣左右皇帝的决策

D.军机大臣在决策中的作用

6.(2025 吉林三模)清初,为了防止蒙古王公南侵,同时阻止内地汉民越界进入草原地区,政府实行“蒙禁政策”,在晋、陕与鄂尔多斯交界的长城之外,设置了一条隔离带,既不准蒙古人放牧,也不许汉人耕种。但清朝中期,蒙汉地方官员奏请开垦这片土地,得到朝廷获准,边地开放,陕、晋西北附近的农民纷纷涌入,春种秋回,故谓之“雁行客”。这反映了清朝时期( )

A.大规模开发边疆地区

B.中央集权进一步加强

C.统一的多民族国家的发展

D.全国的人口流动非常频繁

7.(2025 葫芦岛一模)清雍正继位后扩大密折适用范围,其功能愈加重要多样,对此雍正曾在《朱批谕旨》中提及如下说法,“耳目不广,见闻未周,何以宣达下情,洞悉庶务?”“因人而施,量材而教。严急导之以宽和,优柔者济之以刚毅。”这反映出密折制度主要功能为( )

①直接广泛地获取信息

②控制臣下与强化皇权的必要

③与大臣酌议革新大政

④教育臣下及联络感情的需求

A.①④ B.②④ C.①② D.③④

8.(2025 西宁三模)清代,“蒙人以砖茶以代货币,除以皮毛直接易布、米外,余悉以砖茶定其值”;在西北乌里雅苏台、伊犁等地,内地输入的商品“以绸缎、布匹、茶叶、糖、烟为大宗”,输入内地的商品“以绒毛、皮张、各项牲畜为主”。据此可知,清代茶叶边销( )

A.推动了边疆地区的封建化进程

B.是促进边疆稳定的重要手段

C.加剧了地区经济发展的不平衡

D.以加强民族交融为根本目的

9.(2025 河东区一模)下表为清朝不同时期人口与耕地面积统计表,据此可推知( )

清代皇帝纪年 年份 人口(亿) 耕地(亿亩) 人均耕地(亩)

世祖顺治七年 1650 1.00—1.50 6.00 4.00—6.00

高宗乾隆十五年 1750 2.00—2.50 9.00 3.60—4.500

宣宗道光三十年 1850 4.10 12.10 2.95

A.农业生产力得到根本提高

B.社会整体生活质量上升

C.人口迁移和流动不断下降

D.生存资源分配压力增大

10.(2024 淄博二模)清朝允许地方官员自由聘用平民身份的幕友,以类似家庭教师的身份实际参与政务,但是严格限制官员举荐自己的幕友为官,并不时对敢于挑战这一规定的高级地方官员施以重罚。这些举措意在( )

A.提高政府行政效率 B.推动社会阶层流动

C.防范地方势力发展 D.便于官吏监察考核

11.(2024 山东模拟)官箴书是由士人编撰的为官准则格言,明清时期盛行的官箴书着重谈的是如何跟与上下级打交道、如何处理各类诉讼等具体的政务处理要求,而以往所重视的道德劝诫色彩则被淡化。这反映了( )

A.主流价值观受到冲击 B.官员行政拘泥规则

C.国家治理理性化倾向 D.法律制度渐趋完善

12.(2024 海淀区二模)《明史》载,明英宗天顺(1457—1464)年间起,“巡抚之寄专,而监司守牧(指各省的布政使、按察使、都指挥使与知府、知州)不得自展布(自作主张)”。这反映的史事是( )

A.元朝实行的行省制自此废除

B.明廷强化海防力量防范倭寇

C.朝廷委任巡抚总揽一省行政

D.削弱巡抚权力防止地方割据

13.(2024 4月份模拟)据考证,清雍正2年,全国人口2500万人。仅仅过了42年,到乾隆31年,人口爆炸性地翻了三番,达2亿9百万人。道光29年,人口又翻了一番,达4亿7千万人。这一时期人口的增长( )

A.为统治危机出现埋下隐患

B.缘于生产方式的根本改变

C.促进新型生产关系的产生

D.得益于政府社会管理松散

14.(2024 涵江区模拟)自康熙、雍正以来,清统治者逐渐将前朝设置的军事卫所改为府、州、县,或并入临近的行政区划;原有的卫学也改为府学、州学、县学,或并入附近的地方官学。该举措( )

A.推进了国家治理的一体化

B.有利于教化在原卫所区发轫

C.扩大了清王朝的统治区域

D.废除了明朝原有的官学体系

15.(2024 乐山三模)乾隆年间,安徽徽州休宁程氏的一些族人私下将山场租给外来棚民种苞谷,引起了纠纷和诉讼。对此,政府要求山主退还部分租价银,棚民或分年退山或入籍编甲,此后“禁止山场混召异籍之人搭棚开垦”。该案件可以说明( )

A.人口膨胀激化人地矛盾

B.地方宗族势力影响扩大

C.社会治理面临新的形势

D.物种革新导致生态恶化

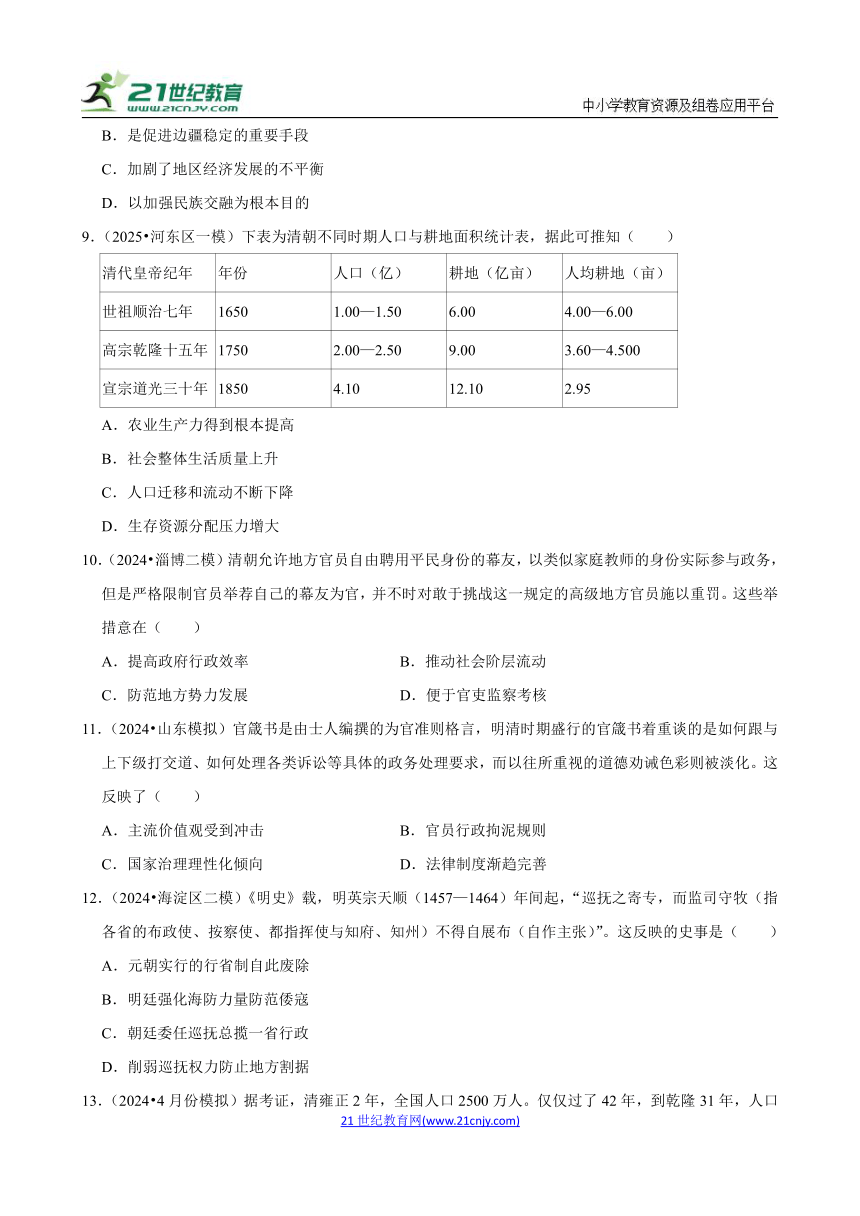

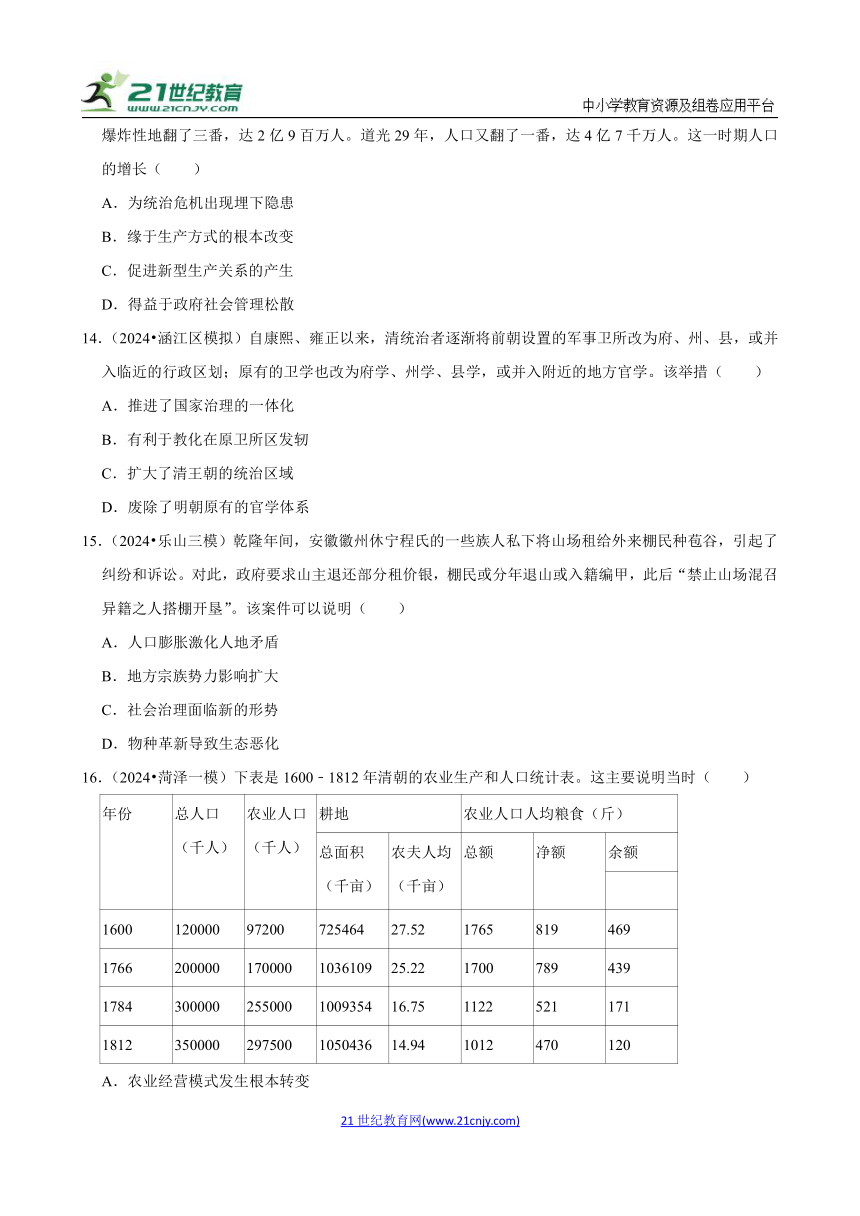

16.(2024 菏泽一模)下表是1600﹣1812年清朝的农业生产和人口统计表。这主要说明当时( )

年份 总人口 (千人) 农业人口 (千人) 耕地 农业人口人均粮食(斤)

总面积 (千亩) 农夫人均 (千亩) 总额 净额 余额

1600 120000 97200 725464 27.52 1765 819 469

1766 200000 170000 1036109 25.22 1700 789 439

1784 300000 255000 1009354 16.75 1122 521 171

1812 350000 297500 1050436 14.94 1012 470 120

A.农业经营模式发生根本转变

B.农业生产技术出现倒退现象

C.人口过度增长资源危机突出

D.粮食产量受经济作物的影响

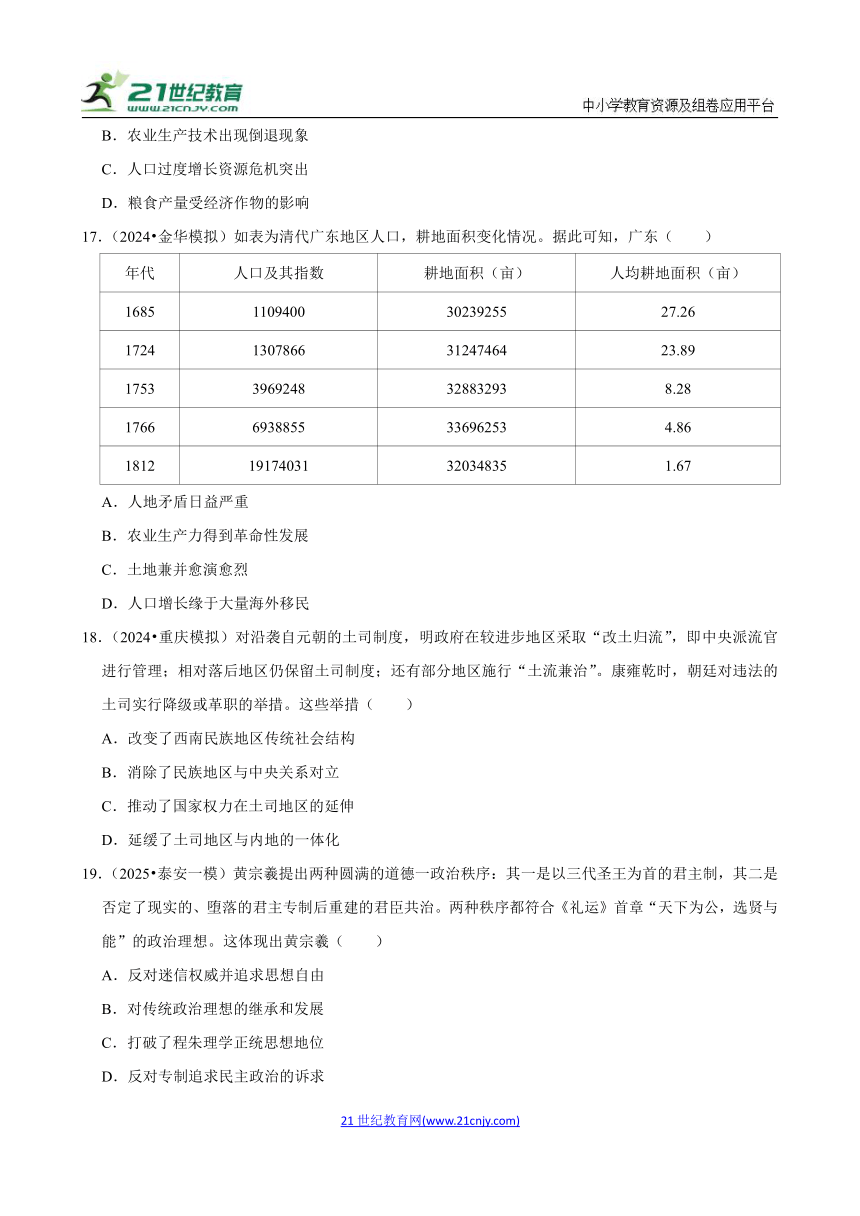

17.(2024 金华模拟)如表为清代广东地区人口,耕地面积变化情况。据此可知,广东( )

年代 人口及其指数 耕地面积(亩) 人均耕地面积(亩)

1685 1109400 30239255 27.26

1724 1307866 31247464 23.89

1753 3969248 32883293 8.28

1766 6938855 33696253 4.86

1812 19174031 32034835 1.67

A.人地矛盾日益严重

B.农业生产力得到革命性发展

C.土地兼并愈演愈烈

D.人口增长缘于大量海外移民

18.(2024 重庆模拟)对沿袭自元朝的土司制度,明政府在较进步地区采取“改土归流”,即中央派流官进行管理;相对落后地区仍保留土司制度;还有部分地区施行“土流兼治”。康雍乾时,朝廷对违法的土司实行降级或革职的举措。这些举措( )

A.改变了西南民族地区传统社会结构

B.消除了民族地区与中央关系对立

C.推动了国家权力在土司地区的延伸

D.延缓了土司地区与内地的一体化

19.(2025 泰安一模)黄宗羲提出两种圆满的道德一政治秩序:其一是以三代圣王为首的君主制,其二是否定了现实的、堕落的君主专制后重建的君臣共治。两种秩序都符合《礼运》首章“天下为公,选贤与能”的政治理想。这体现出黄宗羲( )

A.反对迷信权威并追求思想自由

B.对传统政治理想的继承和发展

C.打破了程朱理学正统思想地位

D.反对专制追求民主政治的诉求

20.(2025 辽宁一模)1560年,由于辽东地区的粮食储备短缺,明廷暂时准许渤海湾进行海运,渤海沿岸的商业随之发展起来。一旦短缺得到缓解,明廷就再次禁止海运。这反映出明朝( )

A.依赖内陆运输来获取高额利润

B.竭力稳定传统农耕经济秩序

C.适时调整海禁政策以维护统治

D.保障了朝贡贸易的规范进行

21.(2025 辽宁二模)明清小说、戏曲等文学作品中,塑造大量忠臣、孝子、节妇、义士等形象,比如明代教化剧《伍伦全备》塑造了伍伦、伍全、伍备等人物,他们践行五伦之道;在清代宣扬“臣事君以忠”的三国戏、杨家将戏以及岳飞戏等戏曲中,塑造了岳飞、杨家将等精忠报国的忠臣形象。由此可见,明清时期的文学作品( )

A.体现了文学的世俗化倾向

B.推动了儒学正统思想的复兴

C.具有道德教化的社会功能

D.反映了市民阶层的文化诉求

22.(2025 金凤区校级二模)清朝时期,关中人口激增,地狭人稠,各地拥塞着大量视野人口,陕西谓之“闲人”。如同官“山后易代多客民,每遇获麦种田,均顾觅闲人,名曰塘匠”:作水“乡野之人恒以出外背脚佣工为生”。这些“闲人”的存在( )

A.凸显了引入高产农作物的紧迫性

B.为新经济因素的发展提供了条件

C.推动了农产品商品化程度的提高

D.反映出农本思想的束缚已被突破

二.材料题(共2小题)

23.(2025 闽侯县校级一模)阅读材料,完成下列要求。

材料一 清朝统治者认真总结了中国历朝包括少数民族政权的统治经验,全面继承并发展了以儒家为主体的中国传统文化,还巧妙地将满族本位的统治术融合与隐藏在汉族传统政治文化中。汉朝以来的以卡治天下,宋朝以来的“蔡天法祖、勤政爱民”的统治家法,在清朝发扬光大,使得这些儒家经典中已经有的政治观念,成功转变为政治实践,使清朝成为传统政治文化的集大成者。清朝统治者还将儒家思想作为官方意识形态,通过对儒家的文化认同,赢得汉人的好感,换取汉人服从清朝统治,实现国家认同。

——摘编自常建华《国家认同:清史研究的新视角》

材料二 中华人民共和国的建立使得国家构建主体发生了变化。首先,新中国的成立不仅标志着国家获得独立、民族获得解放、人民获得民主权利,而且将新的国家建立在民族认同的基础上,实现了民族认同与国家认同的统一,即民族国家。其次,战争威胁、冷战仍然是凝聚国家认同的一个重要因素,例如抗美援朝中的“诉苦运动”和“捐献运动”激发了极大的爱国热情;中苏冲突时苏联屯兵边境,战争威胁与边境局部冲突都成为国家认同提升的动力。再次,改革开放后,爱国主义的主题转向以经济建设与实现四个现代化为目标,国家动员逐步削减;20世纪90年代后,“中国威胁论”等迅速扩散,反过来对国家认同提供了新的契机。近年来,“中国崛起”振奋人心,“中国”得到世界的认同反过来也强化了国家认同。与此同时,国家认同也面临诸如全球化的冲击、地方性认同的崛起以及因社会公平问题带来的合法性压力。

——摘编百贺东航谢伟民《新中国国家认同的历程》

(1)根据材料一,概括清朝构建国家认同所采取的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国构建国家认同的新变化,并说明其意义。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简要谈谈中国构建国家认同的启示。

24.(2025 西安模拟)阅读材料,完成下列要求。

材料

明朝在云南设立卫所的地方均有相当规樱的屯田,云南都指挥使司所属的卫所屯田共约110万7千880亩。广西和贵州地区军屯的规模亦不小。正统六年(1441年),贵州地区20个卫所的屯田共约95万亩。广西地区在洪武九年(1376年)开展军屯,洪武二十五年(1392年)在迁江县设立了屯田千户所。明朝还向西南边疆地区大规模移民实边,开展屯田。史书记载,明朝“益讲屯政,天下卫所州县军民皆事垦开”,“移民就宽乡,或召募或罪徒者为民屯”;洪武二十年(1387年),朝廷今湖广常德、辰州两府“民三丁以上者往屯云南”。

从明朝初年到明朝中期,史书还不断有关于西南商屯的记载。商屯即是明代盐商为便于边境纳粮供军需换取政府盐引来谋利而进行的屯垦。盐商图交粮便利,招募农民在边境开荒,就地取粮。

——摘编自段金生《汉至清代王朝治边方略与西南边疆民族地区屯田》

(1)根据材料并结合所学知识,从土地利用的角度,概括明朝西南屯田活动的特点。

(2)结合所学知识,从边疆治理的角度,简述对中国古代屯田活动的认识。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)

高考冲刺押题预测 明清时期

参考答案与试题解析

一.选择题(共22小题)

1.(2025 安徽一模)洪武二十六年,朝廷颁发给安定、曲先、罕东、阿端四个西北地区卫市(今新疆哈密以东,甘肃嘉峪关以西)金铜信符来保障茶马贸易,“遇有使者征发,比对相合,始许承命”,以防止边将假朝廷命令,扰害民众。此外,明朝和西北地区诸羁縻卫所都保持着“厚往薄来”的贡使贸易。这些举措( )

A.加强了与边疆地区的经济联系

B.削弱了羁縻卫所的自治性质

C.有利于巩固对西域全境的统治

D.促进边疆治理与内地一体化

【分析】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料“金铜信符来保障茶马贸易”与“明朝和西北地区诸羁縻卫所都保持着厚往薄来的贡使贸易”结合所学知识可知,材料中的这些措施有利于加强中原与边疆地区的经济联系,A项正确;

金铜信符是保障茶马贸易正常进行,防止边将扰害民众,贡使贸易也是正常的经济往来,与自治性质无关,排除B项;

题干中涉及的是西北地区的部分卫所(安定、曲先、罕东、阿端四个卫所),不能得出对西域全境统治巩固的结论,范围不一致,排除C项;

材料主要是在说与边疆地区的贸易往来情况,没有涉及治理模式与内地一致等一体化的内容,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

2.(2025 江苏模拟)洪武朝除颁布条例规范文书行政之外,朱元璋还屡次下诏禁繁文、减案牍。然而文书繁琐之弊,屡禁屡起,至崇祯元年,皇帝命内阁制作贴黄式样,下令官员用百字左右将上呈的疏奏进行摘要,贴附于文末。明朝文书制度的持续调整( )

A.简化了奏折上报程序

B.源于官员缺乏基层历练

C.削弱内阁官员的权力

D.说明皇帝行政事务繁忙

【分析】本题考查明清君主专制制度的加强,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】根据材料和所学知识可知,明朝文书制度从洪武到崇祯持续调整,核心在于提高行政效率,朱元璋废除丞相后直接处理政务,导致皇帝需批阅海量奏章,崇祯时进一步要求奏疏摘要贴黄,反映皇帝需快速处理繁重政务,行政事务繁忙是制度调整的直接动因,D项正确;

贴黄仅简化内容而非上报流程,奏折程序未变,排除A项;

文书繁琐源于制度缺陷而非官员缺乏基层历练,非主要原因,排除B项;

根据材料可知,明朝文书制度的持续调整服务于皇权,并未涉及内阁官员的权力变化,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查明清君主专制制度的加强,学生需掌握明清加强君主专制的措施。

3.(2025 河南模拟)明初,随着卫所在河西地区的设立,大量军事移民涌入河西,出现了数量庞大的军户家族。明朝中后期,军户子弟得以广泛参与到各项社会事务中,军户出现了由“军”向“民”转变的趋势。这一转变趋势( )

A.加强了中央对地方的管理

B.体现了明代社会阶层的固化

C.反映了明代军事力量加强

D.减轻了国家对百姓人身控制

【分析】本题考查明朝政治制度演变情况,要求依据材料“明朝中后期,军户子弟得以广泛参与到各项社会事务中,军户出现了由‘军’向‘民’转变的趋势”等信息并结合所学知识进行分析。

【解答】明朝中后期,大量的军户家族向普通民众转变,说明国家减轻了对百姓人身控制,故D正确;

材料的转变不是地方官制的设置,体现不出来A项的作用,故排除A;

这转变的趋势体现社会阶层的流动,B表述错误,排除;

由“军”向“民”转变的趋势无法体现明代军事力量加强,故排除C。

故选:D。

【点评】本题考查明朝政治制度演变的相关知识,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

4.(2025 安庆二模)茶叶作为一种文化综合体,很早就进入了羁縻体系之中,成为羁縻的重要手段。明朝将汉藏之间的茶马贸易收归官营,严格落实榷茶制,控制茶市开闭,严禁私茶。以上措施主要目的是( )

A.以茶叶为载体促进汉藏民族的交融

B.官营贩运以增加中央财政收入

C.以经济手段加强对西南地区的统治

D.严加控制汉藏之间的茶马贸易

【分析】本题考查明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,解答本题需要掌握明清统一多民族国家版图奠定的重要意义。

【解答】根据材料“茶叶……成为羁縻的重要手段”“明朝将汉藏之间的茶马贸易收归官营,严格落实榷茶制,控制茶市开闭,严禁私茶”可知,茶叶是羁縻体系的重要构成部分和手段,明朝通过垄断茶马贸易限制边疆民族的物资流动,以此强化对西南地区的政治控制,C项正确;

材料中强调的是明朝政府对茶马贸易的严格控制,主要目的并非是促进民族交融,排除A项;

材料并没有涉及增加中央财政收入的内容,且“茶马贸易”是材料的主旨,而非“官营贩运”,排除B项;

严加控制汉藏茶马贸易是手段而非目的,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

5.(2025 和平区二模)有学者在研究军机处议复档后认为:“军机处成立后,众多军政事务先由军机大臣议复,再形成定议,成为皇帝非常依赖的决策方式。军机大臣可以通过议复把他们自己的认知与观点贯彻到军国大计决策中,上升为一种国家意志。”该观点强调了( )

A.军机处是清朝的权力中枢

B.皇帝的权力受到一定限制

C.军机大臣左右皇帝的决策

D.军机大臣在决策中的作用

【分析】本题考查军机处,解答本题需要掌握军机处。

【解答】据题干材料“军机大臣可以通过议复把他们自己的认知与观点贯彻到军国大计决策中,上升为一种国家意志”可知,有学者认为,军机大臣可以就军国大事提出意见,进而影响皇帝决策,体现了军机大臣在决策中的作用,D项正确;

材料体现军机处在军国大事决策中的作用,但仅凭此不足以断定在决策中地位最重要和是权力中枢,排除A项;

材料本意是皇帝在决策过程中借助军机处,未强调军机处掌控决策和能够制约皇权,排除B项;

君主专制制度下皇帝掌握决策权,而非军机大臣左右皇帝的决策,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查军机处,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

6.(2025 吉林三模)清初,为了防止蒙古王公南侵,同时阻止内地汉民越界进入草原地区,政府实行“蒙禁政策”,在晋、陕与鄂尔多斯交界的长城之外,设置了一条隔离带,既不准蒙古人放牧,也不许汉人耕种。但清朝中期,蒙汉地方官员奏请开垦这片土地,得到朝廷获准,边地开放,陕、晋西北附近的农民纷纷涌入,春种秋回,故谓之“雁行客”。这反映了清朝时期( )

A.大规模开发边疆地区

B.中央集权进一步加强

C.统一的多民族国家的发展

D.全国的人口流动非常频繁

【分析】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】清朝前期实行“蒙禁政策”,后期边地开放,允许陕、晋西北附近农民涌入开垦土地,这一变化促进了蒙汉之间的经济交流和民族融合。蒙汉人民在生产生活中的相互往来,有利于增进彼此之间的了解和团结,进一步巩固了统一的多民族国家,体现了统一的多民族国家的发展,故C项正确;

材料中只是涉及晋、陕与鄂尔多斯交界地区的土地开垦,不能说明是大规模开发边疆地区,A项不准确;

材料主要体现的是蒙汉地区经济交流和民族融合等方面的内容,没有直接涉及中央集权进一步加强的信息,B项与材料主旨不符;

材料仅反映了陕、晋西北附近农民到长城外开垦土地的情况,不能由此得出全国人口流动非常频繁的结论,D项过度解读了材料信息。

故选:C。

【点评】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

7.(2025 葫芦岛一模)清雍正继位后扩大密折适用范围,其功能愈加重要多样,对此雍正曾在《朱批谕旨》中提及如下说法,“耳目不广,见闻未周,何以宣达下情,洞悉庶务?”“因人而施,量材而教。严急导之以宽和,优柔者济之以刚毅。”这反映出密折制度主要功能为( )

①直接广泛地获取信息

②控制臣下与强化皇权的必要

③与大臣酌议革新大政

④教育臣下及联络感情的需求

A.①④ B.②④ C.①② D.③④

【分析】本题考查明清君主专制制度的加强,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】根据材料概括可知:材料反映的是雍正帝认为不能兼听则不能较好的处理国家事物,所以其认为密折制度使用范围的扩大,可以从多方面直接广泛地获取信息;雍正帝认为密折制度可以因人不同采取不同的措施进行管理,从而加强皇帝对大臣的控制和强化皇权,①②正确;

③错在材料未涉及密折具体内容,无法得出是否在与大臣酌议革新大政,且密折制度是皇权强化的表现;

④错在仅涉及可以因人而异进行对大臣管理,但未涉及是否起到了教育大臣的需求,C正确。

故选:C。

【点评】本题考查明清君主专制制度的加强,学生需掌握明清加强君主专制的措施。

8.(2025 西宁三模)清代,“蒙人以砖茶以代货币,除以皮毛直接易布、米外,余悉以砖茶定其值”;在西北乌里雅苏台、伊犁等地,内地输入的商品“以绸缎、布匹、茶叶、糖、烟为大宗”,输入内地的商品“以绒毛、皮张、各项牲畜为主”。据此可知,清代茶叶边销( )

A.推动了边疆地区的封建化进程

B.是促进边疆稳定的重要手段

C.加剧了地区经济发展的不平衡

D.以加强民族交融为根本目的

【分析】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料可知,茶叶在边疆地区具有货币功能(“以砖茶代货币”),茶叶作为硬通货维持了边疆经济秩序;内地与边疆形成稳定的商品交换模式,稳定的物资交换体系有助于边疆安定,因此,符合清代“茶马互市”维护边疆稳定的史实,B项正确;

材料仅体现经济交换,未涉及社会制度变革,排除A项;

材料体现不出内地与边疆经济发展不平衡性的加剧,排除C项;

民族交融不是根本目的,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.(2025 河东区一模)下表为清朝不同时期人口与耕地面积统计表,据此可推知( )

清代皇帝纪年 年份 人口(亿) 耕地(亿亩) 人均耕地(亩)

世祖顺治七年 1650 1.00—1.50 6.00 4.00—6.00

高宗乾隆十五年 1750 2.00—2.50 9.00 3.60—4.500

宣宗道光三十年 1850 4.10 12.10 2.95

A.农业生产力得到根本提高

B.社会整体生活质量上升

C.人口迁移和流动不断下降

D.生存资源分配压力增大

【分析】本题考查了清朝前中期的鼎盛与危机,解答本题根据“下表为清朝不同时期人口与耕地面积统计表”进行解读。

【解答】生产力与生产工具、生产技术进步相关,材料反映的是自顺治七年到道光三十年,清朝人口迅速增长,导致人地矛盾紧张,因此材料信息并不能反映出生产力的变化,排除A项;

材料强调的是自顺治七年到道光三十年,清朝人口迅速增长,导致人地矛盾紧张,没有涉及人民生活状况的内容,排除B项;

材料强调的是自顺治七年到道光三十年,清朝人口迅速增长,导致人地矛盾紧张,而人口迁移一般指的是人口在两个地区之间的空间移动,材料没有涉及,排除C项;

根据材料“下表为清朝不同时期人口与耕地面积统计表”可知,自顺治七年到道光三十年,清朝人口迅速增长,耕地虽有增加,但人均耕地呈下降趋势,这说明清朝人地矛盾突出,生存资源压力增大,D项正确。

故选:D。

【点评】本题考查了清朝前中期的鼎盛与危机,考查了考生正确获取解读材料信息以及调动运用所学知识分析理解史料的能力。

10.(2024 淄博二模)清朝允许地方官员自由聘用平民身份的幕友,以类似家庭教师的身份实际参与政务,但是严格限制官员举荐自己的幕友为官,并不时对敢于挑战这一规定的高级地方官员施以重罚。这些举措意在( )

A.提高政府行政效率 B.推动社会阶层流动

C.防范地方势力发展 D.便于官吏监察考核

【分析】本题考查的是中国古代政治制度的演进,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】根据材料信息可知,清朝允许地方官员自聘幕友,但严禁这些人为官,并对冒犯此项规定的地方官严加惩处,这些举措都显示出清政府严格限制地方官员,担心其势力发展壮大形成分裂割据势力以对抗中央,C项正确;

材料并未涉及提高政府行政效率的信息,排除A项;

材料中的举措不利于社会阶层流动,排除B项;

材料并未涉及对于官员的监察考核,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查的是中国古代政治制度的演进,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

11.(2024 山东模拟)官箴书是由士人编撰的为官准则格言,明清时期盛行的官箴书着重谈的是如何跟与上下级打交道、如何处理各类诉讼等具体的政务处理要求,而以往所重视的道德劝诫色彩则被淡化。这反映了( )

A.主流价值观受到冲击 B.官员行政拘泥规则

C.国家治理理性化倾向 D.法律制度渐趋完善

【分析】本题考查中国古代政治制度的演进,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料“明清时期盛行的官箴书着重谈的是如何跟与上下级打交道、如何处理各类诉讼等具体的政务处理要求,而以往所重视的道德劝诫色彩则被淡化。”并结合所学可知,明清时期官员治理国家强化务实性,更加理性,淡化道德教化,C项正确;

材料强调的是明清时期官员治理国家淡化道德教化,并不能体现主流价值观受到冲击,排除A项;

“官员行政拘泥规则”与题意不符,排除B项;

官箴书是由士人编撰的为官准则格言,并非法律制度,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查中国古代政治制度的演进,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

12.(2024 海淀区二模)《明史》载,明英宗天顺(1457—1464)年间起,“巡抚之寄专,而监司守牧(指各省的布政使、按察使、都指挥使与知府、知州)不得自展布(自作主张)”。这反映的史事是( )

A.元朝实行的行省制自此废除

B.明廷强化海防力量防范倭寇

C.朝廷委任巡抚总揽一省行政

D.削弱巡抚权力防止地方割据

【分析】本题考查中国古代政治制度的演进,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料“抚之寄专,而监司守牧(指各省的布政使、按察使、都指挥使与知府、知州)不得自展布(自作主张)”结合所学知识可知,明英宗年间,设置巡抚,负责一省的行政事务,布政使、按察使、都指挥使与知府、知州等官员不得自作主张,反映出朝廷委任巡抚总揽一省行政,C项正确;

明初废除行省制,但沿用了行省称呼,排除A项;

材料强调的是巡抚设置,与倭寇无关,排除B项;

材料反映的是巡抚总揽一省行政,权力未被削弱,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查中国古代政治制度的演进,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

13.(2024 4月份模拟)据考证,清雍正2年,全国人口2500万人。仅仅过了42年,到乾隆31年,人口爆炸性地翻了三番,达2亿9百万人。道光29年,人口又翻了一番,达4亿7千万人。这一时期人口的增长( )

A.为统治危机出现埋下隐患

B.缘于生产方式的根本改变

C.促进新型生产关系的产生

D.得益于政府社会管理松散

【分析】本题考查的是清朝前中期的鼎盛与危机,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】根据材料及所学可知,清代人口急剧增长使得资源危机日益显露,加上政治腐败和贫富矛盾的积累,乱象逐渐萌生,这为统治危机的出现埋下隐患,A项正确;

当时小农经济依然占统治地位,生产方式未发生根本改变,排除B项;

新型生产关系资本主义萌芽产生于明代,排除C项;

清朝时期政府对社会的管控较为严格,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查的是清朝前中期的鼎盛与危机,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

14.(2024 涵江区模拟)自康熙、雍正以来,清统治者逐渐将前朝设置的军事卫所改为府、州、县,或并入临近的行政区划;原有的卫学也改为府学、州学、县学,或并入附近的地方官学。该举措( )

A.推进了国家治理的一体化

B.有利于教化在原卫所区发轫

C.扩大了清王朝的统治区域

D.废除了明朝原有的官学体系

【分析】本题考查中国古代政治制度的演进,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】材料“清统治者逐渐将前朝设置的军事卫所改为府、州、县,或并入临近的行政区划;原有的卫学也改为府学、州学、县学,或并入附近的地方官学”体现的是清朝统治者对地方行政机构和教育机构进行统一规划管理,强调的是国家治理的一体化,A项正确;

材料强调的是国家的地方治理,非教化在原卫所区发轫,排除B项;

材料未涉及清王朝统治区域的扩大,排除C项;

材料强调的是继承和发展,非废除,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查中国古代政治制度的演进,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

15.(2024 乐山三模)乾隆年间,安徽徽州休宁程氏的一些族人私下将山场租给外来棚民种苞谷,引起了纠纷和诉讼。对此,政府要求山主退还部分租价银,棚民或分年退山或入籍编甲,此后“禁止山场混召异籍之人搭棚开垦”。该案件可以说明( )

A.人口膨胀激化人地矛盾

B.地方宗族势力影响扩大

C.社会治理面临新的形势

D.物种革新导致生态恶化

【分析】本题考查了清朝前中期的鼎盛与危机,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】清朝安徽徽州休宁程氏家族因私自租让山场给棚民而发生纠纷,政府进行了处理,说明清朝存在棚民聚集过多与当地基层社会治安不稳定的矛盾,棚民租种程氏族人山场与当地族人生活环境被破坏的矛盾,社会治理面临新的形势,C项正确。材料只提到宗族与棚民之间的矛盾,并未涉及人口增长导致的人地矛盾,排除A项;根据材料可知政府的处理意见并未偏向地方宗族势力,无法说明地方宗族势力影响扩大,排除B项;材料并未涉及水土流失等问题,无法说明物种革新导致生态恶化,排除D项。

故选C。

【点评】本题考查阅读材料分析材料和调用所学知识解决问题的能力,关键是要抓住材料中的关键信息和所学知识进行作答。

16.(2024 菏泽一模)下表是1600﹣1812年清朝的农业生产和人口统计表。这主要说明当时( )

年份 总人口 (千人) 农业人口 (千人) 耕地 农业人口人均粮食(斤)

总面积 (千亩) 农夫人均 (千亩) 总额 净额 余额

1600 120000 97200 725464 27.52 1765 819 469

1766 200000 170000 1036109 25.22 1700 789 439

1784 300000 255000 1009354 16.75 1122 521 171

1812 350000 297500 1050436 14.94 1012 470 120

A.农业经营模式发生根本转变

B.农业生产技术出现倒退现象

C.人口过度增长资源危机突出

D.粮食产量受经济作物的影响

【分析】本题主要考查清朝前中期的鼎盛与危机,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料表格中的数据可知,清朝的总人口数量不断增长,人口的快速增长导致了对粮食和其他资源的更大需求,而耕地面积的增长并未跟上人口的增长速度,从而导致人均粮食产量的下降。这反映了资源危机在当时的突出性,C项正确;

表格中并没有提供关于农业经营模式转变的直接数据或信息,因此无法从这张表格中得出“农业经营模式发生根本转变”这一结论,排除A项;

从历史背景来看,这一时期的农业生产技术应该是在不断进步的,排除B项;

虽然表格提到了经济作物,但并没有明确的数据或信息表明经济作物对粮食产量产生了显著影响,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查清朝前中期的鼎盛与危机,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

17.(2024 金华模拟)如表为清代广东地区人口,耕地面积变化情况。据此可知,广东( )

年代 人口及其指数 耕地面积(亩) 人均耕地面积(亩)

1685 1109400 30239255 27.26

1724 1307866 31247464 23.89

1753 3969248 32883293 8.28

1766 6938855 33696253 4.86

1812 19174031 32034835 1.67

A.人地矛盾日益严重

B.农业生产力得到革命性发展

C.土地兼并愈演愈烈

D.人口增长缘于大量海外移民

【分析】本题考查清朝前中期的鼎盛与危机,解答本题需要掌握清朝前中期的鼎盛与危机。

【解答】据本题材料表格信息可知,清中期耕地面积增长,人均耕地面积却原来越小,反映出随着生产力的发展和清朝赋税制度的变革,人口增长,人均占有耕地面积不足,反映了人地矛盾的尖锐,A项正确;

此时仍然是自给自足的自然经济,农业生产力没有革命性发展,排除B项;

土地兼并指的是土地集中与少数人手中,材料强调的是人口增长导致人均占有面积的减少,与土地兼并无关,排除C项;

人口增长主要是国内人口自然增长,而不是大量外来人口导致的,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查清朝前中期的鼎盛与危机,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

18.(2024 重庆模拟)对沿袭自元朝的土司制度,明政府在较进步地区采取“改土归流”,即中央派流官进行管理;相对落后地区仍保留土司制度;还有部分地区施行“土流兼治”。康雍乾时,朝廷对违法的土司实行降级或革职的举措。这些举措( )

A.改变了西南民族地区传统社会结构

B.消除了民族地区与中央关系对立

C.推动了国家权力在土司地区的延伸

D.延缓了土司地区与内地的一体化

【分析】本题考查中国古代政治制度的演进,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】土司具有一定的割据性,任命有任期、可调动的流官,以及对违法的土司实行降级或革职,强化了明清政府对西南地方各民族的管理,推动了国家权力在土司地区的延伸,C项正确;

材料所述主要是地方行政制度的改变,短期内不能对当地经济社会发展和社会结构产生根本性影响,排除A项;

“消除了”说法绝对,排除B项;

“改土归流”政策加强了中央政府对西南地方各民族的管理,密切了边疆地区与内地的联系,推动而非延缓了土司地区与内地的一体化,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查中国古代政治制度的演进,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

19.(2025 泰安一模)黄宗羲提出两种圆满的道德一政治秩序:其一是以三代圣王为首的君主制,其二是否定了现实的、堕落的君主专制后重建的君臣共治。两种秩序都符合《礼运》首章“天下为公,选贤与能”的政治理想。这体现出黄宗羲( )

A.反对迷信权威并追求思想自由

B.对传统政治理想的继承和发展

C.打破了程朱理学正统思想地位

D.反对专制追求民主政治的诉求

【分析】本题考查明清之际的儒家思想,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】根据材料可知,黄宗羲提出的“两种道德—政治秩序”,都以《礼运》中“天下为公,选贤与能”的政治理想为依据,这表明他对传统的政治理想有着深刻的认同和继承。同时,他又通过对三代圣王为首的君主制的追溯以及对现实君主专制的批判和君臣共治的重建,体现了对传统政治理想的发展,B项正确;

材料没有涉及“思想自由”的说法,排除A项;

明清时期,宋明理学始终居于官方统治思想地位,排除C项;

黄宗羲的思想仍是为封建统治服务,不涉及民主政治,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查明清之际的儒家思想,学生需掌握明清之际的儒家思想的背景、代表人物及思想。

20.(2025 辽宁一模)1560年,由于辽东地区的粮食储备短缺,明廷暂时准许渤海湾进行海运,渤海沿岸的商业随之发展起来。一旦短缺得到缓解,明廷就再次禁止海运。这反映出明朝( )

A.依赖内陆运输来获取高额利润

B.竭力稳定传统农耕经济秩序

C.适时调整海禁政策以维护统治

D.保障了朝贡贸易的规范进行

【分析】本题考查了明清海禁与闭关锁国政策及其影响,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】据本题材料概括得出主要结论是:由于辽东地区的粮食储备短缺,明廷暂时准许渤海湾进行海运,粮食短缺一旦得到缓解,明廷就再次禁止海运。说明是临时调整海禁政策以维护统治,C项正确;

材料未涉及依赖内陆运输来获取高额利润,排除A项;

材料未涉及农耕经济秩序,排除B项;

材料是对海禁政策的调整以维护统治,未涉及朝贡贸易,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查了明清海禁与闭关锁国政策及其影响,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

21.(2025 辽宁二模)明清小说、戏曲等文学作品中,塑造大量忠臣、孝子、节妇、义士等形象,比如明代教化剧《伍伦全备》塑造了伍伦、伍全、伍备等人物,他们践行五伦之道;在清代宣扬“臣事君以忠”的三国戏、杨家将戏以及岳飞戏等戏曲中,塑造了岳飞、杨家将等精忠报国的忠臣形象。由此可见,明清时期的文学作品( )

A.体现了文学的世俗化倾向

B.推动了儒学正统思想的复兴

C.具有道德教化的社会功能

D.反映了市民阶层的文化诉求

【分析】本题要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】明清小说、戏曲等文学作品塑造了大量忠臣、孝子、节妇、义士等形象,如《伍伦全备》中的人物践行五伦之道,以及三国戏、杨家将戏、岳飞戏等宣扬“臣事君以忠”的忠臣形象。这些内容主要体现了文学作品对儒家伦理道德的宣扬和教化作用,C项正确;材料强调的是文学作品的教化功能,没有涉及文学的世俗化,排除A项;宋元明清时期,儒家思想一直未正统思想,儒家正统思想“复兴”不符合史实,排除B项;材料体现的是文学作品的教化功能,没有涉及文学作品的世俗化,不能反映市民阶层的文化诉求,排除D项。

故选C。

【点评】本题要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

22.(2025 金凤区校级二模)清朝时期,关中人口激增,地狭人稠,各地拥塞着大量视野人口,陕西谓之“闲人”。如同官“山后易代多客民,每遇获麦种田,均顾觅闲人,名曰塘匠”:作水“乡野之人恒以出外背脚佣工为生”。这些“闲人”的存在( )

A.凸显了引入高产农作物的紧迫性

B.为新经济因素的发展提供了条件

C.推动了农产品商品化程度的提高

D.反映出农本思想的束缚已被突破

【分析】本题主要考查资本主义萌芽的产生与缓慢发展,材料强调清朝“闲人”(大量无地人口)以“背脚佣工为生”,即这些人成为雇佣劳动力,体现了劳动力的流动与市场化特征。

【解答】分析题目:清朝“闲人”以佣工为生,体现劳动力流动。结合所学知识,明清新经济因素为资本主义萌芽,其发展需自由劳动力。“闲人”从事佣工,提供了劳动力条件,B符合题意;

清朝已引入玉米、甘薯等高产作物,题干未提及“引入高产农作物”的需求,排除A;

题干未涉及农产品商品化(如农产品买卖规模等),与“闲人”佣工无关,排除C;

清朝仍推行重农抑商政策,农本思想未被突破,排除D。

故选:B。

【点评】本题主要考查资本主义萌芽的产生与缓慢发展,考查学生提取有效信息和阅读史料、历史解释能力。

二.材料题(共2小题)

23.(2025 闽侯县校级一模)阅读材料,完成下列要求。

材料一 清朝统治者认真总结了中国历朝包括少数民族政权的统治经验,全面继承并发展了以儒家为主体的中国传统文化,还巧妙地将满族本位的统治术融合与隐藏在汉族传统政治文化中。汉朝以来的以卡治天下,宋朝以来的“蔡天法祖、勤政爱民”的统治家法,在清朝发扬光大,使得这些儒家经典中已经有的政治观念,成功转变为政治实践,使清朝成为传统政治文化的集大成者。清朝统治者还将儒家思想作为官方意识形态,通过对儒家的文化认同,赢得汉人的好感,换取汉人服从清朝统治,实现国家认同。

——摘编自常建华《国家认同:清史研究的新视角》

材料二 中华人民共和国的建立使得国家构建主体发生了变化。首先,新中国的成立不仅标志着国家获得独立、民族获得解放、人民获得民主权利,而且将新的国家建立在民族认同的基础上,实现了民族认同与国家认同的统一,即民族国家。其次,战争威胁、冷战仍然是凝聚国家认同的一个重要因素,例如抗美援朝中的“诉苦运动”和“捐献运动”激发了极大的爱国热情;中苏冲突时苏联屯兵边境,战争威胁与边境局部冲突都成为国家认同提升的动力。再次,改革开放后,爱国主义的主题转向以经济建设与实现四个现代化为目标,国家动员逐步削减;20世纪90年代后,“中国威胁论”等迅速扩散,反过来对国家认同提供了新的契机。近年来,“中国崛起”振奋人心,“中国”得到世界的认同反过来也强化了国家认同。与此同时,国家认同也面临诸如全球化的冲击、地方性认同的崛起以及因社会公平问题带来的合法性压力。

——摘编百贺东航谢伟民《新中国国家认同的历程》

(1)根据材料一,概括清朝构建国家认同所采取的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国构建国家认同的新变化,并说明其意义。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简要谈谈中国构建国家认同的启示。

【分析】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】(1)本题是特点题。时空是清朝时期的中国。根据材料一“清朝统治者认真总结了中国历朝包括少数民族政权的统治经验,全面继承并发展了以儒家为主体的中国传统文化,还巧妙地将满族本位的统治术融合与隐藏在汉族传统政治文化中”可得出继承发展传统文化的认同观;据材料一“在清朝发扬光大,使得这些儒家经典中已经有的政治观念,成功转变为政治实践,使清朝成为传统政治文化的集大成者”可得出汇聚历代政治文化精髓;据材料一“清朝统治者还将儒家思想作为官方意识形态,通过对儒家的文化认同,赢得汉人的好感,换取汉人服从清朝统治,实现国家认同”可得出妥善处理满汉关系;将儒家思想作为官方意识形态。

(2)本题是对比题、影响题。时空是现代中国。第一小问新变化,据材料二“中华人民共和国的建立使得国家构建主体发生了变化。首先,新中国的成立不仅标志着国家获得独立、民族获得解放、人民获得民主权利”可得出构建主体是全体人民;据材料二“实现了民族认同与国家认同的统一,即民族国家”“激发了极大的爱国热情”可得出以民族主义、爱国主义等多元现代思想为基础;据材料二“国家获得独立、民族获得解放”“战争威胁、冷战仍然是凝聚国家认同的一个重要因素”“爱国主义的主题转向以经济建设与实现四个现代化为目标”可得出通过国家独立解放、外部威胁应付、经济建设成就等多种方式。

第二小问意义,据材料二“实现了民族认同与国家认同的统一”“战争威胁与边境局部冲突都成为国家认同提升的动力”可得出提升了民族凝聚力和向心力,增强了国家抵御外部威胁的能力;据材料二“爱国主义的主题转向以经济建设与实现四个现代化为目标”可得出推动了经济建设和现代化进程;据材料二“得到世界的认同反过来也强化了国家认同”可得出优化了国家在国际上的地位和形象。

(3)本题是开放创新题。根据材料一、二并结合质学知识,从本国历史文化传统,继承和创新认同理念;以人民为中心;应对内外挑战,加强思想引导,强化国家谈同意识等角度谈谈启示即可,其他角度言之有理即可。

故答案为:

(1)措施:继承发展传统文化的认同观;汇聚历代政治文化精髓;妥善处理满汉关系;将儒家思想作为官方意识形态。

(2)新变化:构建主体是全体人民;以民族主义、爱国主义等多元现代思想为基础;通过国家独立解放、外部威胁应付、经济建设成就等多种方式。

意义:提升了民族凝聚力和向心力,增强了国家抵御外部威胁的能力;推动了经济建设和现代化进程;优化了国家在国际上的地位和形象。(答出2点即可)

(3)启示:立足本国历史文化传统,继承和创新认同理念;以人民为中心,保障人民权益,增强人民对国家的归属感;应对内外挑战,加强思想引导,强化国家认同意识。

【点评】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

24.(2025 西安模拟)阅读材料,完成下列要求。

材料

明朝在云南设立卫所的地方均有相当规樱的屯田,云南都指挥使司所属的卫所屯田共约110万7千880亩。广西和贵州地区军屯的规模亦不小。正统六年(1441年),贵州地区20个卫所的屯田共约95万亩。广西地区在洪武九年(1376年)开展军屯,洪武二十五年(1392年)在迁江县设立了屯田千户所。明朝还向西南边疆地区大规模移民实边,开展屯田。史书记载,明朝“益讲屯政,天下卫所州县军民皆事垦开”,“移民就宽乡,或召募或罪徒者为民屯”;洪武二十年(1387年),朝廷今湖广常德、辰州两府“民三丁以上者往屯云南”。

从明朝初年到明朝中期,史书还不断有关于西南商屯的记载。商屯即是明代盐商为便于边境纳粮供军需换取政府盐引来谋利而进行的屯垦。盐商图交粮便利,招募农民在边境开荒,就地取粮。

——摘编自段金生《汉至清代王朝治边方略与西南边疆民族地区屯田》

(1)根据材料并结合所学知识,从土地利用的角度,概括明朝西南屯田活动的特点。

(2)结合所学知识,从边疆治理的角度,简述对中国古代屯田活动的认识。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)

【分析】本题要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】(1)特点:根据材料“明朝在云南设立卫所的地方均有相当规樱的屯田,云南都指挥使司所属的卫所屯田共约110万7千880亩。广西和贵州地区军屯的规模亦不小”“军屯”“明朝还向西南边疆地区大规模移民实边,开展屯田”“从明朝初年到明朝中期,史书还不断有关于西南商屯的记载。商屯即是明代盐商为便于边境纳粮供军需换取政府盐引来谋利而进行的屯垦。盐商图交粮便利,招募农民在边境开荒,就地取粮”可概括出屯田活动在明朝西南地区广泛开展,涵盖了卫所屯田、军屯、民屯以及商屯等多种形式。这些屯田活动规模宏大,分布广泛,深入到了云南、广西、贵州等广大西南地区。同时,屯田活动不仅限于军事目的,也兼具经济、社会等多重功能,如商屯就是为了便于边境纳粮供军需换取政府盐引来谋利而进行的屯垦。

(2)本问较开放,言之有理即可,如 从边疆治理的角度来看,中国古代的屯田活动是一种行之有效的治理策略。屯田活动不仅加强了边疆与内地的联系,促进了边疆地区的经济发展和社会稳定,还有助于巩固边防,保障国家的安全。例如,在明朝时期,通过在西南地区开展大规模的屯田活动,不仅有效地开发了边疆地区,还加强了对边疆的控制和管理,从而巩固了明朝的统治。此外,屯田活动也有助于促进民族团结,推动边疆地区与内地的文化交流与融合。因此,中国古代的屯田活动是一种积极的边疆治理策略,对于维护国家统一和稳定具有重要意义。

故答案为:

(1)特点:屯田活动在明朝西南地区广泛开展,涵盖了卫所屯田、军屯、民屯以及商屯等多种形式。这些屯田活动规模宏大,分布广泛,深入到了云南、广西、贵州等广大西南地区。同时,屯田活动不仅限于军事目的,也兼具经济、社会等多重功能,如商屯就是为了便于边境纳粮供军需换取政府盐引来谋利而进行的屯垦。

(2)认识:从边疆治理的角度来看,中国古代的屯田活动是一种行之有效的治理策略。屯田活动不仅加强了边疆与内地的联系,促进了边疆地区的经济发展和社会稳定,还有助于巩固边防,保障国家的安全。例如,在明朝时期,通过在西南地区开展大规模的屯田活动,不仅有效地开发了边疆地区,还加强了对边疆的控制和管理,从而巩固了明朝的统治。此外,屯田活动也有助于促进民族团结,推动边疆地区与内地的文化交流与融合。因此,中国古代的屯田活动是一种积极的边疆治理策略,对于维护国家统一和稳定具有重要意义。

【点评】本题考查阅读材料分析材料和调用所学知识解决问题的能力,关键是要抓住材料中的关键信息和所学知识进行作答。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

一.选择题(共22小题)

1.(2025 安徽一模)洪武二十六年,朝廷颁发给安定、曲先、罕东、阿端四个西北地区卫市(今新疆哈密以东,甘肃嘉峪关以西)金铜信符来保障茶马贸易,“遇有使者征发,比对相合,始许承命”,以防止边将假朝廷命令,扰害民众。此外,明朝和西北地区诸羁縻卫所都保持着“厚往薄来”的贡使贸易。这些举措( )

A.加强了与边疆地区的经济联系

B.削弱了羁縻卫所的自治性质

C.有利于巩固对西域全境的统治

D.促进边疆治理与内地一体化

2.(2025 江苏模拟)洪武朝除颁布条例规范文书行政之外,朱元璋还屡次下诏禁繁文、减案牍。然而文书繁琐之弊,屡禁屡起,至崇祯元年,皇帝命内阁制作贴黄式样,下令官员用百字左右将上呈的疏奏进行摘要,贴附于文末。明朝文书制度的持续调整( )

A.简化了奏折上报程序

B.源于官员缺乏基层历练

C.削弱内阁官员的权力

D.说明皇帝行政事务繁忙

3.(2025 河南模拟)明初,随着卫所在河西地区的设立,大量军事移民涌入河西,出现了数量庞大的军户家族。明朝中后期,军户子弟得以广泛参与到各项社会事务中,军户出现了由“军”向“民”转变的趋势。这一转变趋势( )

A.加强了中央对地方的管理

B.体现了明代社会阶层的固化

C.反映了明代军事力量加强

D.减轻了国家对百姓人身控制

4.(2025 安庆二模)茶叶作为一种文化综合体,很早就进入了羁縻体系之中,成为羁縻的重要手段。明朝将汉藏之间的茶马贸易收归官营,严格落实榷茶制,控制茶市开闭,严禁私茶。以上措施主要目的是( )

A.以茶叶为载体促进汉藏民族的交融

B.官营贩运以增加中央财政收入

C.以经济手段加强对西南地区的统治

D.严加控制汉藏之间的茶马贸易

5.(2025 和平区二模)有学者在研究军机处议复档后认为:“军机处成立后,众多军政事务先由军机大臣议复,再形成定议,成为皇帝非常依赖的决策方式。军机大臣可以通过议复把他们自己的认知与观点贯彻到军国大计决策中,上升为一种国家意志。”该观点强调了( )

A.军机处是清朝的权力中枢

B.皇帝的权力受到一定限制

C.军机大臣左右皇帝的决策

D.军机大臣在决策中的作用

6.(2025 吉林三模)清初,为了防止蒙古王公南侵,同时阻止内地汉民越界进入草原地区,政府实行“蒙禁政策”,在晋、陕与鄂尔多斯交界的长城之外,设置了一条隔离带,既不准蒙古人放牧,也不许汉人耕种。但清朝中期,蒙汉地方官员奏请开垦这片土地,得到朝廷获准,边地开放,陕、晋西北附近的农民纷纷涌入,春种秋回,故谓之“雁行客”。这反映了清朝时期( )

A.大规模开发边疆地区

B.中央集权进一步加强

C.统一的多民族国家的发展

D.全国的人口流动非常频繁

7.(2025 葫芦岛一模)清雍正继位后扩大密折适用范围,其功能愈加重要多样,对此雍正曾在《朱批谕旨》中提及如下说法,“耳目不广,见闻未周,何以宣达下情,洞悉庶务?”“因人而施,量材而教。严急导之以宽和,优柔者济之以刚毅。”这反映出密折制度主要功能为( )

①直接广泛地获取信息

②控制臣下与强化皇权的必要

③与大臣酌议革新大政

④教育臣下及联络感情的需求

A.①④ B.②④ C.①② D.③④

8.(2025 西宁三模)清代,“蒙人以砖茶以代货币,除以皮毛直接易布、米外,余悉以砖茶定其值”;在西北乌里雅苏台、伊犁等地,内地输入的商品“以绸缎、布匹、茶叶、糖、烟为大宗”,输入内地的商品“以绒毛、皮张、各项牲畜为主”。据此可知,清代茶叶边销( )

A.推动了边疆地区的封建化进程

B.是促进边疆稳定的重要手段

C.加剧了地区经济发展的不平衡

D.以加强民族交融为根本目的

9.(2025 河东区一模)下表为清朝不同时期人口与耕地面积统计表,据此可推知( )

清代皇帝纪年 年份 人口(亿) 耕地(亿亩) 人均耕地(亩)

世祖顺治七年 1650 1.00—1.50 6.00 4.00—6.00

高宗乾隆十五年 1750 2.00—2.50 9.00 3.60—4.500

宣宗道光三十年 1850 4.10 12.10 2.95

A.农业生产力得到根本提高

B.社会整体生活质量上升

C.人口迁移和流动不断下降

D.生存资源分配压力增大

10.(2024 淄博二模)清朝允许地方官员自由聘用平民身份的幕友,以类似家庭教师的身份实际参与政务,但是严格限制官员举荐自己的幕友为官,并不时对敢于挑战这一规定的高级地方官员施以重罚。这些举措意在( )

A.提高政府行政效率 B.推动社会阶层流动

C.防范地方势力发展 D.便于官吏监察考核

11.(2024 山东模拟)官箴书是由士人编撰的为官准则格言,明清时期盛行的官箴书着重谈的是如何跟与上下级打交道、如何处理各类诉讼等具体的政务处理要求,而以往所重视的道德劝诫色彩则被淡化。这反映了( )

A.主流价值观受到冲击 B.官员行政拘泥规则

C.国家治理理性化倾向 D.法律制度渐趋完善

12.(2024 海淀区二模)《明史》载,明英宗天顺(1457—1464)年间起,“巡抚之寄专,而监司守牧(指各省的布政使、按察使、都指挥使与知府、知州)不得自展布(自作主张)”。这反映的史事是( )

A.元朝实行的行省制自此废除

B.明廷强化海防力量防范倭寇

C.朝廷委任巡抚总揽一省行政

D.削弱巡抚权力防止地方割据

13.(2024 4月份模拟)据考证,清雍正2年,全国人口2500万人。仅仅过了42年,到乾隆31年,人口爆炸性地翻了三番,达2亿9百万人。道光29年,人口又翻了一番,达4亿7千万人。这一时期人口的增长( )

A.为统治危机出现埋下隐患

B.缘于生产方式的根本改变

C.促进新型生产关系的产生

D.得益于政府社会管理松散

14.(2024 涵江区模拟)自康熙、雍正以来,清统治者逐渐将前朝设置的军事卫所改为府、州、县,或并入临近的行政区划;原有的卫学也改为府学、州学、县学,或并入附近的地方官学。该举措( )

A.推进了国家治理的一体化

B.有利于教化在原卫所区发轫

C.扩大了清王朝的统治区域

D.废除了明朝原有的官学体系

15.(2024 乐山三模)乾隆年间,安徽徽州休宁程氏的一些族人私下将山场租给外来棚民种苞谷,引起了纠纷和诉讼。对此,政府要求山主退还部分租价银,棚民或分年退山或入籍编甲,此后“禁止山场混召异籍之人搭棚开垦”。该案件可以说明( )

A.人口膨胀激化人地矛盾

B.地方宗族势力影响扩大

C.社会治理面临新的形势

D.物种革新导致生态恶化

16.(2024 菏泽一模)下表是1600﹣1812年清朝的农业生产和人口统计表。这主要说明当时( )

年份 总人口 (千人) 农业人口 (千人) 耕地 农业人口人均粮食(斤)

总面积 (千亩) 农夫人均 (千亩) 总额 净额 余额

1600 120000 97200 725464 27.52 1765 819 469

1766 200000 170000 1036109 25.22 1700 789 439

1784 300000 255000 1009354 16.75 1122 521 171

1812 350000 297500 1050436 14.94 1012 470 120

A.农业经营模式发生根本转变

B.农业生产技术出现倒退现象

C.人口过度增长资源危机突出

D.粮食产量受经济作物的影响

17.(2024 金华模拟)如表为清代广东地区人口,耕地面积变化情况。据此可知,广东( )

年代 人口及其指数 耕地面积(亩) 人均耕地面积(亩)

1685 1109400 30239255 27.26

1724 1307866 31247464 23.89

1753 3969248 32883293 8.28

1766 6938855 33696253 4.86

1812 19174031 32034835 1.67

A.人地矛盾日益严重

B.农业生产力得到革命性发展

C.土地兼并愈演愈烈

D.人口增长缘于大量海外移民

18.(2024 重庆模拟)对沿袭自元朝的土司制度,明政府在较进步地区采取“改土归流”,即中央派流官进行管理;相对落后地区仍保留土司制度;还有部分地区施行“土流兼治”。康雍乾时,朝廷对违法的土司实行降级或革职的举措。这些举措( )

A.改变了西南民族地区传统社会结构

B.消除了民族地区与中央关系对立

C.推动了国家权力在土司地区的延伸

D.延缓了土司地区与内地的一体化

19.(2025 泰安一模)黄宗羲提出两种圆满的道德一政治秩序:其一是以三代圣王为首的君主制,其二是否定了现实的、堕落的君主专制后重建的君臣共治。两种秩序都符合《礼运》首章“天下为公,选贤与能”的政治理想。这体现出黄宗羲( )

A.反对迷信权威并追求思想自由

B.对传统政治理想的继承和发展

C.打破了程朱理学正统思想地位

D.反对专制追求民主政治的诉求

20.(2025 辽宁一模)1560年,由于辽东地区的粮食储备短缺,明廷暂时准许渤海湾进行海运,渤海沿岸的商业随之发展起来。一旦短缺得到缓解,明廷就再次禁止海运。这反映出明朝( )

A.依赖内陆运输来获取高额利润

B.竭力稳定传统农耕经济秩序

C.适时调整海禁政策以维护统治

D.保障了朝贡贸易的规范进行

21.(2025 辽宁二模)明清小说、戏曲等文学作品中,塑造大量忠臣、孝子、节妇、义士等形象,比如明代教化剧《伍伦全备》塑造了伍伦、伍全、伍备等人物,他们践行五伦之道;在清代宣扬“臣事君以忠”的三国戏、杨家将戏以及岳飞戏等戏曲中,塑造了岳飞、杨家将等精忠报国的忠臣形象。由此可见,明清时期的文学作品( )

A.体现了文学的世俗化倾向

B.推动了儒学正统思想的复兴

C.具有道德教化的社会功能

D.反映了市民阶层的文化诉求

22.(2025 金凤区校级二模)清朝时期,关中人口激增,地狭人稠,各地拥塞着大量视野人口,陕西谓之“闲人”。如同官“山后易代多客民,每遇获麦种田,均顾觅闲人,名曰塘匠”:作水“乡野之人恒以出外背脚佣工为生”。这些“闲人”的存在( )

A.凸显了引入高产农作物的紧迫性

B.为新经济因素的发展提供了条件

C.推动了农产品商品化程度的提高

D.反映出农本思想的束缚已被突破

二.材料题(共2小题)

23.(2025 闽侯县校级一模)阅读材料,完成下列要求。

材料一 清朝统治者认真总结了中国历朝包括少数民族政权的统治经验,全面继承并发展了以儒家为主体的中国传统文化,还巧妙地将满族本位的统治术融合与隐藏在汉族传统政治文化中。汉朝以来的以卡治天下,宋朝以来的“蔡天法祖、勤政爱民”的统治家法,在清朝发扬光大,使得这些儒家经典中已经有的政治观念,成功转变为政治实践,使清朝成为传统政治文化的集大成者。清朝统治者还将儒家思想作为官方意识形态,通过对儒家的文化认同,赢得汉人的好感,换取汉人服从清朝统治,实现国家认同。

——摘编自常建华《国家认同:清史研究的新视角》

材料二 中华人民共和国的建立使得国家构建主体发生了变化。首先,新中国的成立不仅标志着国家获得独立、民族获得解放、人民获得民主权利,而且将新的国家建立在民族认同的基础上,实现了民族认同与国家认同的统一,即民族国家。其次,战争威胁、冷战仍然是凝聚国家认同的一个重要因素,例如抗美援朝中的“诉苦运动”和“捐献运动”激发了极大的爱国热情;中苏冲突时苏联屯兵边境,战争威胁与边境局部冲突都成为国家认同提升的动力。再次,改革开放后,爱国主义的主题转向以经济建设与实现四个现代化为目标,国家动员逐步削减;20世纪90年代后,“中国威胁论”等迅速扩散,反过来对国家认同提供了新的契机。近年来,“中国崛起”振奋人心,“中国”得到世界的认同反过来也强化了国家认同。与此同时,国家认同也面临诸如全球化的冲击、地方性认同的崛起以及因社会公平问题带来的合法性压力。

——摘编百贺东航谢伟民《新中国国家认同的历程》

(1)根据材料一,概括清朝构建国家认同所采取的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国构建国家认同的新变化,并说明其意义。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简要谈谈中国构建国家认同的启示。

24.(2025 西安模拟)阅读材料,完成下列要求。

材料

明朝在云南设立卫所的地方均有相当规樱的屯田,云南都指挥使司所属的卫所屯田共约110万7千880亩。广西和贵州地区军屯的规模亦不小。正统六年(1441年),贵州地区20个卫所的屯田共约95万亩。广西地区在洪武九年(1376年)开展军屯,洪武二十五年(1392年)在迁江县设立了屯田千户所。明朝还向西南边疆地区大规模移民实边,开展屯田。史书记载,明朝“益讲屯政,天下卫所州县军民皆事垦开”,“移民就宽乡,或召募或罪徒者为民屯”;洪武二十年(1387年),朝廷今湖广常德、辰州两府“民三丁以上者往屯云南”。

从明朝初年到明朝中期,史书还不断有关于西南商屯的记载。商屯即是明代盐商为便于边境纳粮供军需换取政府盐引来谋利而进行的屯垦。盐商图交粮便利,招募农民在边境开荒,就地取粮。

——摘编自段金生《汉至清代王朝治边方略与西南边疆民族地区屯田》

(1)根据材料并结合所学知识,从土地利用的角度,概括明朝西南屯田活动的特点。

(2)结合所学知识,从边疆治理的角度,简述对中国古代屯田活动的认识。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)

高考冲刺押题预测 明清时期

参考答案与试题解析

一.选择题(共22小题)

1.(2025 安徽一模)洪武二十六年,朝廷颁发给安定、曲先、罕东、阿端四个西北地区卫市(今新疆哈密以东,甘肃嘉峪关以西)金铜信符来保障茶马贸易,“遇有使者征发,比对相合,始许承命”,以防止边将假朝廷命令,扰害民众。此外,明朝和西北地区诸羁縻卫所都保持着“厚往薄来”的贡使贸易。这些举措( )

A.加强了与边疆地区的经济联系

B.削弱了羁縻卫所的自治性质

C.有利于巩固对西域全境的统治

D.促进边疆治理与内地一体化

【分析】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料“金铜信符来保障茶马贸易”与“明朝和西北地区诸羁縻卫所都保持着厚往薄来的贡使贸易”结合所学知识可知,材料中的这些措施有利于加强中原与边疆地区的经济联系,A项正确;

金铜信符是保障茶马贸易正常进行,防止边将扰害民众,贡使贸易也是正常的经济往来,与自治性质无关,排除B项;

题干中涉及的是西北地区的部分卫所(安定、曲先、罕东、阿端四个卫所),不能得出对西域全境统治巩固的结论,范围不一致,排除C项;

材料主要是在说与边疆地区的贸易往来情况,没有涉及治理模式与内地一致等一体化的内容,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

2.(2025 江苏模拟)洪武朝除颁布条例规范文书行政之外,朱元璋还屡次下诏禁繁文、减案牍。然而文书繁琐之弊,屡禁屡起,至崇祯元年,皇帝命内阁制作贴黄式样,下令官员用百字左右将上呈的疏奏进行摘要,贴附于文末。明朝文书制度的持续调整( )

A.简化了奏折上报程序

B.源于官员缺乏基层历练

C.削弱内阁官员的权力

D.说明皇帝行政事务繁忙

【分析】本题考查明清君主专制制度的加强,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】根据材料和所学知识可知,明朝文书制度从洪武到崇祯持续调整,核心在于提高行政效率,朱元璋废除丞相后直接处理政务,导致皇帝需批阅海量奏章,崇祯时进一步要求奏疏摘要贴黄,反映皇帝需快速处理繁重政务,行政事务繁忙是制度调整的直接动因,D项正确;

贴黄仅简化内容而非上报流程,奏折程序未变,排除A项;

文书繁琐源于制度缺陷而非官员缺乏基层历练,非主要原因,排除B项;

根据材料可知,明朝文书制度的持续调整服务于皇权,并未涉及内阁官员的权力变化,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查明清君主专制制度的加强,学生需掌握明清加强君主专制的措施。

3.(2025 河南模拟)明初,随着卫所在河西地区的设立,大量军事移民涌入河西,出现了数量庞大的军户家族。明朝中后期,军户子弟得以广泛参与到各项社会事务中,军户出现了由“军”向“民”转变的趋势。这一转变趋势( )

A.加强了中央对地方的管理

B.体现了明代社会阶层的固化

C.反映了明代军事力量加强

D.减轻了国家对百姓人身控制

【分析】本题考查明朝政治制度演变情况,要求依据材料“明朝中后期,军户子弟得以广泛参与到各项社会事务中,军户出现了由‘军’向‘民’转变的趋势”等信息并结合所学知识进行分析。

【解答】明朝中后期,大量的军户家族向普通民众转变,说明国家减轻了对百姓人身控制,故D正确;

材料的转变不是地方官制的设置,体现不出来A项的作用,故排除A;

这转变的趋势体现社会阶层的流动,B表述错误,排除;

由“军”向“民”转变的趋势无法体现明代军事力量加强,故排除C。

故选:D。

【点评】本题考查明朝政治制度演变的相关知识,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

4.(2025 安庆二模)茶叶作为一种文化综合体,很早就进入了羁縻体系之中,成为羁縻的重要手段。明朝将汉藏之间的茶马贸易收归官营,严格落实榷茶制,控制茶市开闭,严禁私茶。以上措施主要目的是( )

A.以茶叶为载体促进汉藏民族的交融

B.官营贩运以增加中央财政收入

C.以经济手段加强对西南地区的统治

D.严加控制汉藏之间的茶马贸易

【分析】本题考查明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,解答本题需要掌握明清统一多民族国家版图奠定的重要意义。

【解答】根据材料“茶叶……成为羁縻的重要手段”“明朝将汉藏之间的茶马贸易收归官营,严格落实榷茶制,控制茶市开闭,严禁私茶”可知,茶叶是羁縻体系的重要构成部分和手段,明朝通过垄断茶马贸易限制边疆民族的物资流动,以此强化对西南地区的政治控制,C项正确;

材料中强调的是明朝政府对茶马贸易的严格控制,主要目的并非是促进民族交融,排除A项;

材料并没有涉及增加中央财政收入的内容,且“茶马贸易”是材料的主旨,而非“官营贩运”,排除B项;

严加控制汉藏茶马贸易是手段而非目的,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

5.(2025 和平区二模)有学者在研究军机处议复档后认为:“军机处成立后,众多军政事务先由军机大臣议复,再形成定议,成为皇帝非常依赖的决策方式。军机大臣可以通过议复把他们自己的认知与观点贯彻到军国大计决策中,上升为一种国家意志。”该观点强调了( )

A.军机处是清朝的权力中枢

B.皇帝的权力受到一定限制

C.军机大臣左右皇帝的决策

D.军机大臣在决策中的作用

【分析】本题考查军机处,解答本题需要掌握军机处。

【解答】据题干材料“军机大臣可以通过议复把他们自己的认知与观点贯彻到军国大计决策中,上升为一种国家意志”可知,有学者认为,军机大臣可以就军国大事提出意见,进而影响皇帝决策,体现了军机大臣在决策中的作用,D项正确;

材料体现军机处在军国大事决策中的作用,但仅凭此不足以断定在决策中地位最重要和是权力中枢,排除A项;

材料本意是皇帝在决策过程中借助军机处,未强调军机处掌控决策和能够制约皇权,排除B项;

君主专制制度下皇帝掌握决策权,而非军机大臣左右皇帝的决策,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查军机处,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

6.(2025 吉林三模)清初,为了防止蒙古王公南侵,同时阻止内地汉民越界进入草原地区,政府实行“蒙禁政策”,在晋、陕与鄂尔多斯交界的长城之外,设置了一条隔离带,既不准蒙古人放牧,也不许汉人耕种。但清朝中期,蒙汉地方官员奏请开垦这片土地,得到朝廷获准,边地开放,陕、晋西北附近的农民纷纷涌入,春种秋回,故谓之“雁行客”。这反映了清朝时期( )

A.大规模开发边疆地区

B.中央集权进一步加强

C.统一的多民族国家的发展

D.全国的人口流动非常频繁

【分析】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】清朝前期实行“蒙禁政策”,后期边地开放,允许陕、晋西北附近农民涌入开垦土地,这一变化促进了蒙汉之间的经济交流和民族融合。蒙汉人民在生产生活中的相互往来,有利于增进彼此之间的了解和团结,进一步巩固了统一的多民族国家,体现了统一的多民族国家的发展,故C项正确;

材料中只是涉及晋、陕与鄂尔多斯交界地区的土地开垦,不能说明是大规模开发边疆地区,A项不准确;

材料主要体现的是蒙汉地区经济交流和民族融合等方面的内容,没有直接涉及中央集权进一步加强的信息,B项与材料主旨不符;

材料仅反映了陕、晋西北附近农民到长城外开垦土地的情况,不能由此得出全国人口流动非常频繁的结论,D项过度解读了材料信息。

故选:C。

【点评】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

7.(2025 葫芦岛一模)清雍正继位后扩大密折适用范围,其功能愈加重要多样,对此雍正曾在《朱批谕旨》中提及如下说法,“耳目不广,见闻未周,何以宣达下情,洞悉庶务?”“因人而施,量材而教。严急导之以宽和,优柔者济之以刚毅。”这反映出密折制度主要功能为( )

①直接广泛地获取信息

②控制臣下与强化皇权的必要

③与大臣酌议革新大政

④教育臣下及联络感情的需求

A.①④ B.②④ C.①② D.③④

【分析】本题考查明清君主专制制度的加强,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】根据材料概括可知:材料反映的是雍正帝认为不能兼听则不能较好的处理国家事物,所以其认为密折制度使用范围的扩大,可以从多方面直接广泛地获取信息;雍正帝认为密折制度可以因人不同采取不同的措施进行管理,从而加强皇帝对大臣的控制和强化皇权,①②正确;

③错在材料未涉及密折具体内容,无法得出是否在与大臣酌议革新大政,且密折制度是皇权强化的表现;

④错在仅涉及可以因人而异进行对大臣管理,但未涉及是否起到了教育大臣的需求,C正确。

故选:C。

【点评】本题考查明清君主专制制度的加强,学生需掌握明清加强君主专制的措施。

8.(2025 西宁三模)清代,“蒙人以砖茶以代货币,除以皮毛直接易布、米外,余悉以砖茶定其值”;在西北乌里雅苏台、伊犁等地,内地输入的商品“以绸缎、布匹、茶叶、糖、烟为大宗”,输入内地的商品“以绒毛、皮张、各项牲畜为主”。据此可知,清代茶叶边销( )

A.推动了边疆地区的封建化进程

B.是促进边疆稳定的重要手段

C.加剧了地区经济发展的不平衡

D.以加强民族交融为根本目的

【分析】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料可知,茶叶在边疆地区具有货币功能(“以砖茶代货币”),茶叶作为硬通货维持了边疆经济秩序;内地与边疆形成稳定的商品交换模式,稳定的物资交换体系有助于边疆安定,因此,符合清代“茶马互市”维护边疆稳定的史实,B项正确;

材料仅体现经济交换,未涉及社会制度变革,排除A项;

材料体现不出内地与边疆经济发展不平衡性的加剧,排除C项;

民族交融不是根本目的,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.(2025 河东区一模)下表为清朝不同时期人口与耕地面积统计表,据此可推知( )

清代皇帝纪年 年份 人口(亿) 耕地(亿亩) 人均耕地(亩)

世祖顺治七年 1650 1.00—1.50 6.00 4.00—6.00

高宗乾隆十五年 1750 2.00—2.50 9.00 3.60—4.500

宣宗道光三十年 1850 4.10 12.10 2.95

A.农业生产力得到根本提高

B.社会整体生活质量上升

C.人口迁移和流动不断下降

D.生存资源分配压力增大

【分析】本题考查了清朝前中期的鼎盛与危机,解答本题根据“下表为清朝不同时期人口与耕地面积统计表”进行解读。

【解答】生产力与生产工具、生产技术进步相关,材料反映的是自顺治七年到道光三十年,清朝人口迅速增长,导致人地矛盾紧张,因此材料信息并不能反映出生产力的变化,排除A项;

材料强调的是自顺治七年到道光三十年,清朝人口迅速增长,导致人地矛盾紧张,没有涉及人民生活状况的内容,排除B项;

材料强调的是自顺治七年到道光三十年,清朝人口迅速增长,导致人地矛盾紧张,而人口迁移一般指的是人口在两个地区之间的空间移动,材料没有涉及,排除C项;

根据材料“下表为清朝不同时期人口与耕地面积统计表”可知,自顺治七年到道光三十年,清朝人口迅速增长,耕地虽有增加,但人均耕地呈下降趋势,这说明清朝人地矛盾突出,生存资源压力增大,D项正确。

故选:D。

【点评】本题考查了清朝前中期的鼎盛与危机,考查了考生正确获取解读材料信息以及调动运用所学知识分析理解史料的能力。

10.(2024 淄博二模)清朝允许地方官员自由聘用平民身份的幕友,以类似家庭教师的身份实际参与政务,但是严格限制官员举荐自己的幕友为官,并不时对敢于挑战这一规定的高级地方官员施以重罚。这些举措意在( )

A.提高政府行政效率 B.推动社会阶层流动

C.防范地方势力发展 D.便于官吏监察考核

【分析】本题考查的是中国古代政治制度的演进,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】根据材料信息可知,清朝允许地方官员自聘幕友,但严禁这些人为官,并对冒犯此项规定的地方官严加惩处,这些举措都显示出清政府严格限制地方官员,担心其势力发展壮大形成分裂割据势力以对抗中央,C项正确;

材料并未涉及提高政府行政效率的信息,排除A项;

材料中的举措不利于社会阶层流动,排除B项;

材料并未涉及对于官员的监察考核,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查的是中国古代政治制度的演进,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

11.(2024 山东模拟)官箴书是由士人编撰的为官准则格言,明清时期盛行的官箴书着重谈的是如何跟与上下级打交道、如何处理各类诉讼等具体的政务处理要求,而以往所重视的道德劝诫色彩则被淡化。这反映了( )

A.主流价值观受到冲击 B.官员行政拘泥规则

C.国家治理理性化倾向 D.法律制度渐趋完善

【分析】本题考查中国古代政治制度的演进,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料“明清时期盛行的官箴书着重谈的是如何跟与上下级打交道、如何处理各类诉讼等具体的政务处理要求,而以往所重视的道德劝诫色彩则被淡化。”并结合所学可知,明清时期官员治理国家强化务实性,更加理性,淡化道德教化,C项正确;

材料强调的是明清时期官员治理国家淡化道德教化,并不能体现主流价值观受到冲击,排除A项;

“官员行政拘泥规则”与题意不符,排除B项;

官箴书是由士人编撰的为官准则格言,并非法律制度,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查中国古代政治制度的演进,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

12.(2024 海淀区二模)《明史》载,明英宗天顺(1457—1464)年间起,“巡抚之寄专,而监司守牧(指各省的布政使、按察使、都指挥使与知府、知州)不得自展布(自作主张)”。这反映的史事是( )

A.元朝实行的行省制自此废除

B.明廷强化海防力量防范倭寇

C.朝廷委任巡抚总揽一省行政

D.削弱巡抚权力防止地方割据

【分析】本题考查中国古代政治制度的演进,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料“抚之寄专,而监司守牧(指各省的布政使、按察使、都指挥使与知府、知州)不得自展布(自作主张)”结合所学知识可知,明英宗年间,设置巡抚,负责一省的行政事务,布政使、按察使、都指挥使与知府、知州等官员不得自作主张,反映出朝廷委任巡抚总揽一省行政,C项正确;

明初废除行省制,但沿用了行省称呼,排除A项;

材料强调的是巡抚设置,与倭寇无关,排除B项;

材料反映的是巡抚总揽一省行政,权力未被削弱,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查中国古代政治制度的演进,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

13.(2024 4月份模拟)据考证,清雍正2年,全国人口2500万人。仅仅过了42年,到乾隆31年,人口爆炸性地翻了三番,达2亿9百万人。道光29年,人口又翻了一番,达4亿7千万人。这一时期人口的增长( )

A.为统治危机出现埋下隐患

B.缘于生产方式的根本改变

C.促进新型生产关系的产生

D.得益于政府社会管理松散

【分析】本题考查的是清朝前中期的鼎盛与危机,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】根据材料及所学可知,清代人口急剧增长使得资源危机日益显露,加上政治腐败和贫富矛盾的积累,乱象逐渐萌生,这为统治危机的出现埋下隐患,A项正确;

当时小农经济依然占统治地位,生产方式未发生根本改变,排除B项;

新型生产关系资本主义萌芽产生于明代,排除C项;

清朝时期政府对社会的管控较为严格,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查的是清朝前中期的鼎盛与危机,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

14.(2024 涵江区模拟)自康熙、雍正以来,清统治者逐渐将前朝设置的军事卫所改为府、州、县,或并入临近的行政区划;原有的卫学也改为府学、州学、县学,或并入附近的地方官学。该举措( )

A.推进了国家治理的一体化

B.有利于教化在原卫所区发轫

C.扩大了清王朝的统治区域

D.废除了明朝原有的官学体系

【分析】本题考查中国古代政治制度的演进,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】材料“清统治者逐渐将前朝设置的军事卫所改为府、州、县,或并入临近的行政区划;原有的卫学也改为府学、州学、县学,或并入附近的地方官学”体现的是清朝统治者对地方行政机构和教育机构进行统一规划管理,强调的是国家治理的一体化,A项正确;

材料强调的是国家的地方治理,非教化在原卫所区发轫,排除B项;

材料未涉及清王朝统治区域的扩大,排除C项;

材料强调的是继承和发展,非废除,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查中国古代政治制度的演进,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

15.(2024 乐山三模)乾隆年间,安徽徽州休宁程氏的一些族人私下将山场租给外来棚民种苞谷,引起了纠纷和诉讼。对此,政府要求山主退还部分租价银,棚民或分年退山或入籍编甲,此后“禁止山场混召异籍之人搭棚开垦”。该案件可以说明( )

A.人口膨胀激化人地矛盾

B.地方宗族势力影响扩大

C.社会治理面临新的形势

D.物种革新导致生态恶化

【分析】本题考查了清朝前中期的鼎盛与危机,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】清朝安徽徽州休宁程氏家族因私自租让山场给棚民而发生纠纷,政府进行了处理,说明清朝存在棚民聚集过多与当地基层社会治安不稳定的矛盾,棚民租种程氏族人山场与当地族人生活环境被破坏的矛盾,社会治理面临新的形势,C项正确。材料只提到宗族与棚民之间的矛盾,并未涉及人口增长导致的人地矛盾,排除A项;根据材料可知政府的处理意见并未偏向地方宗族势力,无法说明地方宗族势力影响扩大,排除B项;材料并未涉及水土流失等问题,无法说明物种革新导致生态恶化,排除D项。

故选C。

【点评】本题考查阅读材料分析材料和调用所学知识解决问题的能力,关键是要抓住材料中的关键信息和所学知识进行作答。

16.(2024 菏泽一模)下表是1600﹣1812年清朝的农业生产和人口统计表。这主要说明当时( )

年份 总人口 (千人) 农业人口 (千人) 耕地 农业人口人均粮食(斤)

总面积 (千亩) 农夫人均 (千亩) 总额 净额 余额

1600 120000 97200 725464 27.52 1765 819 469

1766 200000 170000 1036109 25.22 1700 789 439

1784 300000 255000 1009354 16.75 1122 521 171

1812 350000 297500 1050436 14.94 1012 470 120

A.农业经营模式发生根本转变

B.农业生产技术出现倒退现象

C.人口过度增长资源危机突出

D.粮食产量受经济作物的影响

【分析】本题主要考查清朝前中期的鼎盛与危机,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料表格中的数据可知,清朝的总人口数量不断增长,人口的快速增长导致了对粮食和其他资源的更大需求,而耕地面积的增长并未跟上人口的增长速度,从而导致人均粮食产量的下降。这反映了资源危机在当时的突出性,C项正确;

表格中并没有提供关于农业经营模式转变的直接数据或信息,因此无法从这张表格中得出“农业经营模式发生根本转变”这一结论,排除A项;

从历史背景来看,这一时期的农业生产技术应该是在不断进步的,排除B项;

虽然表格提到了经济作物,但并没有明确的数据或信息表明经济作物对粮食产量产生了显著影响,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查清朝前中期的鼎盛与危机,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

17.(2024 金华模拟)如表为清代广东地区人口,耕地面积变化情况。据此可知,广东( )

年代 人口及其指数 耕地面积(亩) 人均耕地面积(亩)

1685 1109400 30239255 27.26

1724 1307866 31247464 23.89

1753 3969248 32883293 8.28

1766 6938855 33696253 4.86

1812 19174031 32034835 1.67

A.人地矛盾日益严重

B.农业生产力得到革命性发展

C.土地兼并愈演愈烈

D.人口增长缘于大量海外移民

【分析】本题考查清朝前中期的鼎盛与危机,解答本题需要掌握清朝前中期的鼎盛与危机。

【解答】据本题材料表格信息可知,清中期耕地面积增长,人均耕地面积却原来越小,反映出随着生产力的发展和清朝赋税制度的变革,人口增长,人均占有耕地面积不足,反映了人地矛盾的尖锐,A项正确;

此时仍然是自给自足的自然经济,农业生产力没有革命性发展,排除B项;

土地兼并指的是土地集中与少数人手中,材料强调的是人口增长导致人均占有面积的减少,与土地兼并无关,排除C项;

人口增长主要是国内人口自然增长,而不是大量外来人口导致的,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查清朝前中期的鼎盛与危机,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

18.(2024 重庆模拟)对沿袭自元朝的土司制度,明政府在较进步地区采取“改土归流”,即中央派流官进行管理;相对落后地区仍保留土司制度;还有部分地区施行“土流兼治”。康雍乾时,朝廷对违法的土司实行降级或革职的举措。这些举措( )

A.改变了西南民族地区传统社会结构

B.消除了民族地区与中央关系对立

C.推动了国家权力在土司地区的延伸

D.延缓了土司地区与内地的一体化

【分析】本题考查中国古代政治制度的演进,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】土司具有一定的割据性,任命有任期、可调动的流官,以及对违法的土司实行降级或革职,强化了明清政府对西南地方各民族的管理,推动了国家权力在土司地区的延伸,C项正确;

材料所述主要是地方行政制度的改变,短期内不能对当地经济社会发展和社会结构产生根本性影响,排除A项;

“消除了”说法绝对,排除B项;

“改土归流”政策加强了中央政府对西南地方各民族的管理,密切了边疆地区与内地的联系,推动而非延缓了土司地区与内地的一体化,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查中国古代政治制度的演进,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

19.(2025 泰安一模)黄宗羲提出两种圆满的道德一政治秩序:其一是以三代圣王为首的君主制,其二是否定了现实的、堕落的君主专制后重建的君臣共治。两种秩序都符合《礼运》首章“天下为公,选贤与能”的政治理想。这体现出黄宗羲( )

A.反对迷信权威并追求思想自由

B.对传统政治理想的继承和发展

C.打破了程朱理学正统思想地位

D.反对专制追求民主政治的诉求

【分析】本题考查明清之际的儒家思想,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】根据材料可知,黄宗羲提出的“两种道德—政治秩序”,都以《礼运》中“天下为公,选贤与能”的政治理想为依据,这表明他对传统的政治理想有着深刻的认同和继承。同时,他又通过对三代圣王为首的君主制的追溯以及对现实君主专制的批判和君臣共治的重建,体现了对传统政治理想的发展,B项正确;

材料没有涉及“思想自由”的说法,排除A项;

明清时期,宋明理学始终居于官方统治思想地位,排除C项;

黄宗羲的思想仍是为封建统治服务,不涉及民主政治,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查明清之际的儒家思想,学生需掌握明清之际的儒家思想的背景、代表人物及思想。

20.(2025 辽宁一模)1560年,由于辽东地区的粮食储备短缺,明廷暂时准许渤海湾进行海运,渤海沿岸的商业随之发展起来。一旦短缺得到缓解,明廷就再次禁止海运。这反映出明朝( )

A.依赖内陆运输来获取高额利润

B.竭力稳定传统农耕经济秩序

C.适时调整海禁政策以维护统治

D.保障了朝贡贸易的规范进行

【分析】本题考查了明清海禁与闭关锁国政策及其影响,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】据本题材料概括得出主要结论是:由于辽东地区的粮食储备短缺,明廷暂时准许渤海湾进行海运,粮食短缺一旦得到缓解,明廷就再次禁止海运。说明是临时调整海禁政策以维护统治,C项正确;

材料未涉及依赖内陆运输来获取高额利润,排除A项;

材料未涉及农耕经济秩序,排除B项;

材料是对海禁政策的调整以维护统治,未涉及朝贡贸易,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查了明清海禁与闭关锁国政策及其影响,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

21.(2025 辽宁二模)明清小说、戏曲等文学作品中,塑造大量忠臣、孝子、节妇、义士等形象,比如明代教化剧《伍伦全备》塑造了伍伦、伍全、伍备等人物,他们践行五伦之道;在清代宣扬“臣事君以忠”的三国戏、杨家将戏以及岳飞戏等戏曲中,塑造了岳飞、杨家将等精忠报国的忠臣形象。由此可见,明清时期的文学作品( )

A.体现了文学的世俗化倾向

B.推动了儒学正统思想的复兴

C.具有道德教化的社会功能

D.反映了市民阶层的文化诉求

【分析】本题要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】明清小说、戏曲等文学作品塑造了大量忠臣、孝子、节妇、义士等形象,如《伍伦全备》中的人物践行五伦之道,以及三国戏、杨家将戏、岳飞戏等宣扬“臣事君以忠”的忠臣形象。这些内容主要体现了文学作品对儒家伦理道德的宣扬和教化作用,C项正确;材料强调的是文学作品的教化功能,没有涉及文学的世俗化,排除A项;宋元明清时期,儒家思想一直未正统思想,儒家正统思想“复兴”不符合史实,排除B项;材料体现的是文学作品的教化功能,没有涉及文学作品的世俗化,不能反映市民阶层的文化诉求,排除D项。

故选C。

【点评】本题要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

22.(2025 金凤区校级二模)清朝时期,关中人口激增,地狭人稠,各地拥塞着大量视野人口,陕西谓之“闲人”。如同官“山后易代多客民,每遇获麦种田,均顾觅闲人,名曰塘匠”:作水“乡野之人恒以出外背脚佣工为生”。这些“闲人”的存在( )

A.凸显了引入高产农作物的紧迫性

B.为新经济因素的发展提供了条件

C.推动了农产品商品化程度的提高

D.反映出农本思想的束缚已被突破

【分析】本题主要考查资本主义萌芽的产生与缓慢发展,材料强调清朝“闲人”(大量无地人口)以“背脚佣工为生”,即这些人成为雇佣劳动力,体现了劳动力的流动与市场化特征。

【解答】分析题目:清朝“闲人”以佣工为生,体现劳动力流动。结合所学知识,明清新经济因素为资本主义萌芽,其发展需自由劳动力。“闲人”从事佣工,提供了劳动力条件,B符合题意;

清朝已引入玉米、甘薯等高产作物,题干未提及“引入高产农作物”的需求,排除A;

题干未涉及农产品商品化(如农产品买卖规模等),与“闲人”佣工无关,排除C;

清朝仍推行重农抑商政策,农本思想未被突破,排除D。

故选:B。

【点评】本题主要考查资本主义萌芽的产生与缓慢发展,考查学生提取有效信息和阅读史料、历史解释能力。

二.材料题(共2小题)

23.(2025 闽侯县校级一模)阅读材料,完成下列要求。

材料一 清朝统治者认真总结了中国历朝包括少数民族政权的统治经验,全面继承并发展了以儒家为主体的中国传统文化,还巧妙地将满族本位的统治术融合与隐藏在汉族传统政治文化中。汉朝以来的以卡治天下,宋朝以来的“蔡天法祖、勤政爱民”的统治家法,在清朝发扬光大,使得这些儒家经典中已经有的政治观念,成功转变为政治实践,使清朝成为传统政治文化的集大成者。清朝统治者还将儒家思想作为官方意识形态,通过对儒家的文化认同,赢得汉人的好感,换取汉人服从清朝统治,实现国家认同。

——摘编自常建华《国家认同:清史研究的新视角》

材料二 中华人民共和国的建立使得国家构建主体发生了变化。首先,新中国的成立不仅标志着国家获得独立、民族获得解放、人民获得民主权利,而且将新的国家建立在民族认同的基础上,实现了民族认同与国家认同的统一,即民族国家。其次,战争威胁、冷战仍然是凝聚国家认同的一个重要因素,例如抗美援朝中的“诉苦运动”和“捐献运动”激发了极大的爱国热情;中苏冲突时苏联屯兵边境,战争威胁与边境局部冲突都成为国家认同提升的动力。再次,改革开放后,爱国主义的主题转向以经济建设与实现四个现代化为目标,国家动员逐步削减;20世纪90年代后,“中国威胁论”等迅速扩散,反过来对国家认同提供了新的契机。近年来,“中国崛起”振奋人心,“中国”得到世界的认同反过来也强化了国家认同。与此同时,国家认同也面临诸如全球化的冲击、地方性认同的崛起以及因社会公平问题带来的合法性压力。

——摘编百贺东航谢伟民《新中国国家认同的历程》

(1)根据材料一,概括清朝构建国家认同所采取的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国构建国家认同的新变化,并说明其意义。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简要谈谈中国构建国家认同的启示。

【分析】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】(1)本题是特点题。时空是清朝时期的中国。根据材料一“清朝统治者认真总结了中国历朝包括少数民族政权的统治经验,全面继承并发展了以儒家为主体的中国传统文化,还巧妙地将满族本位的统治术融合与隐藏在汉族传统政治文化中”可得出继承发展传统文化的认同观;据材料一“在清朝发扬光大,使得这些儒家经典中已经有的政治观念,成功转变为政治实践,使清朝成为传统政治文化的集大成者”可得出汇聚历代政治文化精髓;据材料一“清朝统治者还将儒家思想作为官方意识形态,通过对儒家的文化认同,赢得汉人的好感,换取汉人服从清朝统治,实现国家认同”可得出妥善处理满汉关系;将儒家思想作为官方意识形态。

(2)本题是对比题、影响题。时空是现代中国。第一小问新变化,据材料二“中华人民共和国的建立使得国家构建主体发生了变化。首先,新中国的成立不仅标志着国家获得独立、民族获得解放、人民获得民主权利”可得出构建主体是全体人民;据材料二“实现了民族认同与国家认同的统一,即民族国家”“激发了极大的爱国热情”可得出以民族主义、爱国主义等多元现代思想为基础;据材料二“国家获得独立、民族获得解放”“战争威胁、冷战仍然是凝聚国家认同的一个重要因素”“爱国主义的主题转向以经济建设与实现四个现代化为目标”可得出通过国家独立解放、外部威胁应付、经济建设成就等多种方式。

第二小问意义,据材料二“实现了民族认同与国家认同的统一”“战争威胁与边境局部冲突都成为国家认同提升的动力”可得出提升了民族凝聚力和向心力,增强了国家抵御外部威胁的能力;据材料二“爱国主义的主题转向以经济建设与实现四个现代化为目标”可得出推动了经济建设和现代化进程;据材料二“得到世界的认同反过来也强化了国家认同”可得出优化了国家在国际上的地位和形象。

(3)本题是开放创新题。根据材料一、二并结合质学知识,从本国历史文化传统,继承和创新认同理念;以人民为中心;应对内外挑战,加强思想引导,强化国家谈同意识等角度谈谈启示即可,其他角度言之有理即可。

故答案为:

(1)措施:继承发展传统文化的认同观;汇聚历代政治文化精髓;妥善处理满汉关系;将儒家思想作为官方意识形态。

(2)新变化:构建主体是全体人民;以民族主义、爱国主义等多元现代思想为基础;通过国家独立解放、外部威胁应付、经济建设成就等多种方式。

意义:提升了民族凝聚力和向心力,增强了国家抵御外部威胁的能力;推动了经济建设和现代化进程;优化了国家在国际上的地位和形象。(答出2点即可)

(3)启示:立足本国历史文化传统,继承和创新认同理念;以人民为中心,保障人民权益,增强人民对国家的归属感;应对内外挑战,加强思想引导,强化国家认同意识。

【点评】本题考查了明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

24.(2025 西安模拟)阅读材料,完成下列要求。

材料

明朝在云南设立卫所的地方均有相当规樱的屯田,云南都指挥使司所属的卫所屯田共约110万7千880亩。广西和贵州地区军屯的规模亦不小。正统六年(1441年),贵州地区20个卫所的屯田共约95万亩。广西地区在洪武九年(1376年)开展军屯,洪武二十五年(1392年)在迁江县设立了屯田千户所。明朝还向西南边疆地区大规模移民实边,开展屯田。史书记载,明朝“益讲屯政,天下卫所州县军民皆事垦开”,“移民就宽乡,或召募或罪徒者为民屯”;洪武二十年(1387年),朝廷今湖广常德、辰州两府“民三丁以上者往屯云南”。

从明朝初年到明朝中期,史书还不断有关于西南商屯的记载。商屯即是明代盐商为便于边境纳粮供军需换取政府盐引来谋利而进行的屯垦。盐商图交粮便利,招募农民在边境开荒,就地取粮。

——摘编自段金生《汉至清代王朝治边方略与西南边疆民族地区屯田》

(1)根据材料并结合所学知识,从土地利用的角度,概括明朝西南屯田活动的特点。

(2)结合所学知识,从边疆治理的角度,简述对中国古代屯田活动的认识。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)

【分析】本题要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】(1)特点:根据材料“明朝在云南设立卫所的地方均有相当规樱的屯田,云南都指挥使司所属的卫所屯田共约110万7千880亩。广西和贵州地区军屯的规模亦不小”“军屯”“明朝还向西南边疆地区大规模移民实边,开展屯田”“从明朝初年到明朝中期,史书还不断有关于西南商屯的记载。商屯即是明代盐商为便于边境纳粮供军需换取政府盐引来谋利而进行的屯垦。盐商图交粮便利,招募农民在边境开荒,就地取粮”可概括出屯田活动在明朝西南地区广泛开展,涵盖了卫所屯田、军屯、民屯以及商屯等多种形式。这些屯田活动规模宏大,分布广泛,深入到了云南、广西、贵州等广大西南地区。同时,屯田活动不仅限于军事目的,也兼具经济、社会等多重功能,如商屯就是为了便于边境纳粮供军需换取政府盐引来谋利而进行的屯垦。

(2)本问较开放,言之有理即可,如 从边疆治理的角度来看,中国古代的屯田活动是一种行之有效的治理策略。屯田活动不仅加强了边疆与内地的联系,促进了边疆地区的经济发展和社会稳定,还有助于巩固边防,保障国家的安全。例如,在明朝时期,通过在西南地区开展大规模的屯田活动,不仅有效地开发了边疆地区,还加强了对边疆的控制和管理,从而巩固了明朝的统治。此外,屯田活动也有助于促进民族团结,推动边疆地区与内地的文化交流与融合。因此,中国古代的屯田活动是一种积极的边疆治理策略,对于维护国家统一和稳定具有重要意义。

故答案为:

(1)特点:屯田活动在明朝西南地区广泛开展,涵盖了卫所屯田、军屯、民屯以及商屯等多种形式。这些屯田活动规模宏大,分布广泛,深入到了云南、广西、贵州等广大西南地区。同时,屯田活动不仅限于军事目的,也兼具经济、社会等多重功能,如商屯就是为了便于边境纳粮供军需换取政府盐引来谋利而进行的屯垦。

(2)认识:从边疆治理的角度来看,中国古代的屯田活动是一种行之有效的治理策略。屯田活动不仅加强了边疆与内地的联系,促进了边疆地区的经济发展和社会稳定,还有助于巩固边防,保障国家的安全。例如,在明朝时期,通过在西南地区开展大规模的屯田活动,不仅有效地开发了边疆地区,还加强了对边疆的控制和管理,从而巩固了明朝的统治。此外,屯田活动也有助于促进民族团结,推动边疆地区与内地的文化交流与融合。因此,中国古代的屯田活动是一种积极的边疆治理策略,对于维护国家统一和稳定具有重要意义。

【点评】本题考查阅读材料分析材料和调用所学知识解决问题的能力,关键是要抓住材料中的关键信息和所学知识进行作答。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录