5.3 《人皆有不忍人之心 》课件(共20张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.3 《人皆有不忍人之心 》课件(共20张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 13:15:28 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

人皆有不忍人之心

孟子

人之初,性本善,性相近,习相远。

《三字经》

人之性善也,犹水之就下也,人无有不善,水无有不下。

《孟子·告子上》

学习目标

了解孟子及其作品,积累文中重要的文言基础知识,把握文章内容;

理清本文的论证思路,赏析本文写法方面的特点,把握孟子的论辩艺术;

体味孟子的思想——性善论和仁政论在当下的现实意义。

释题

“不忍人之心”,指怜爱别人的心。

“忍人”,狠心对待别人。

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。

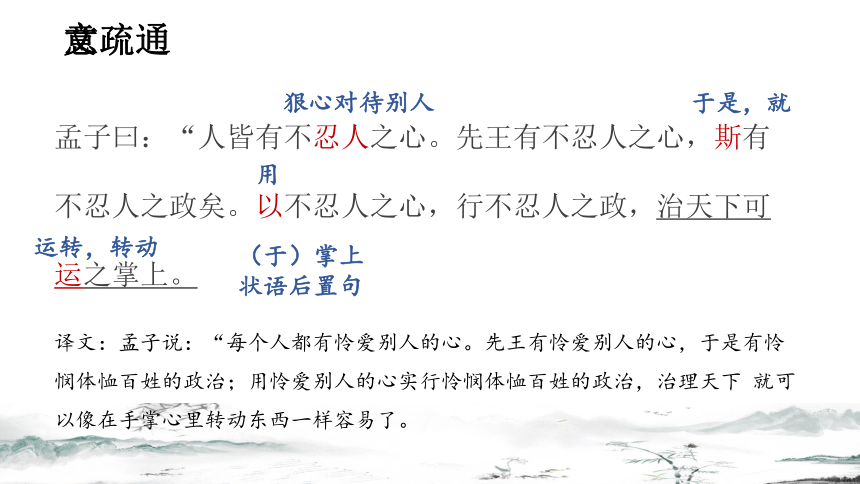

文意疏通

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

译文:孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,于是有怜悯体恤百姓的政治;用怜爱别人的心实行怜悯体恤百姓的政治,治理天下 就可以像在手掌心里转动东西一样容易了。

狠心对待别人

于是,就

用

运转,转动

(于)掌上

状语后置句

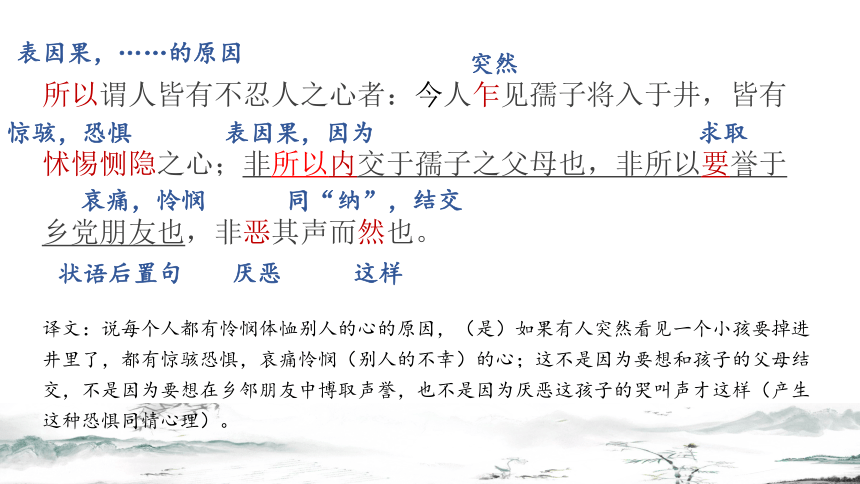

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

译文:说每个人都有怜悯体恤别人的心的原因,(是)如果有人突然看见一个小孩要掉进井里了,都有惊骇恐惧,哀痛怜悯(别人的不幸)的心;这不是因为要想和孩子的父母结交,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才这样(产生这种恐惧同情心理)。

表因果,……的原因

突然

惊骇,恐惧

同“纳”,结交

求取

厌恶

这样

状语后置句

哀痛,怜悯

表因果,因为

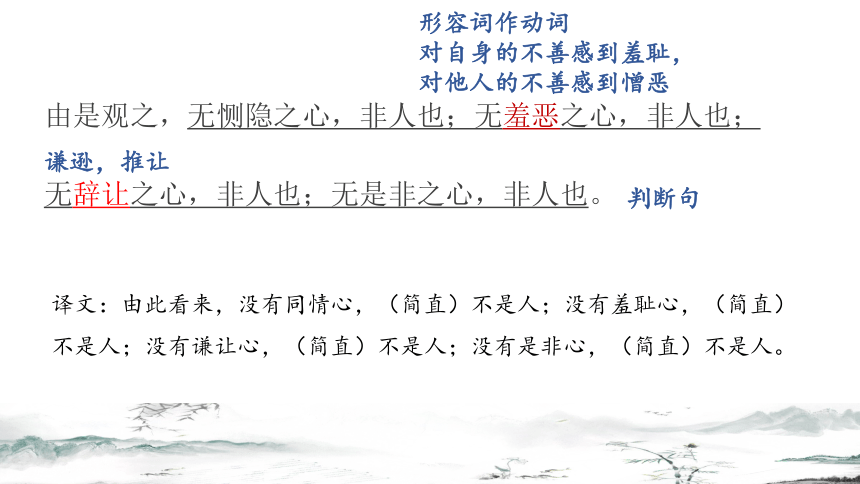

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

译文:由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。

谦逊,推让

判断句

形容词作动词

对自身的不善感到羞耻,

对他人的不善感到憎恶

恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

译文:同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。

萌芽,发端

取独

这

就像

判断句

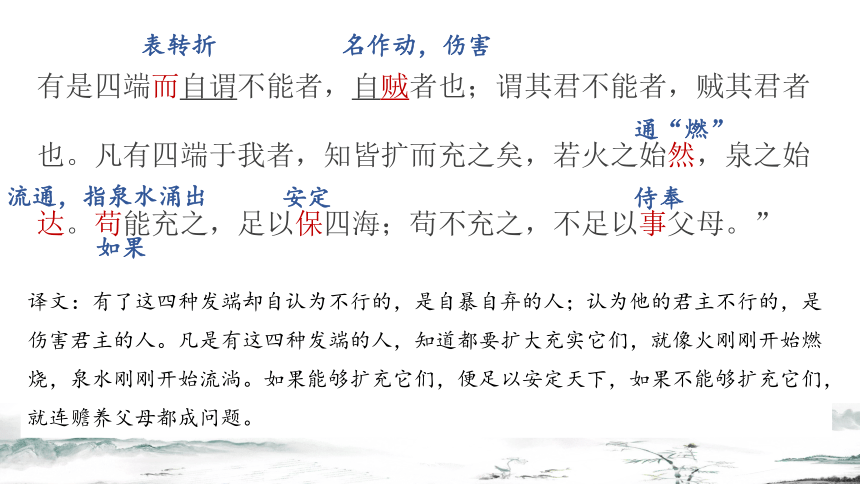

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

译文:有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是伤害君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。

表转折

名作动,伤害

通“燃”

流通,指泉水涌出

如果

安定

侍奉

合作探究

一、“不忍人之心”内涵

二、分析本文的论证思路

孟子认为“不忍人之心”包含四个方面:

恻隐之心,仁之端也;

羞恶之心,义之端也;

辞让之心,礼之端也;

是非之心,智之端也;

即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称“四心”。

“四心”是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,或者说是“四端”。

第一部分(人皆有不忍人之心):

提出中心论点--“人皆有不忍人之心”。

第二部分(先王有不忍……非恶其声而然也):

举例论证“人皆有不忍人之心”的观点。

第三部分(由是观之……智之端也):提出“四端”。

第四部分(人之有是四端也……不足以事父母):

点明扩充“四端”的意义。

论证思路

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子/将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

论辩特色

用词造句 绵密紧凑

读《论语》如沐春风;读《孟子》如闻战鼓。——易中天

论辩特色

人之有是四端也,犹其有四体也。

凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,

若火之始然,泉之始达。

与生俱来 不可或缺

盈科而后进

善于譬喻 形象生动

论辩特色

庄暴见孟子,曰:“暴见于王,王语暴以好乐,暴未有以对也。”曰:“好乐何如?”

孟子曰:“王之好乐甚,则齐国其庶几乎!”

他日,见于王曰:“王尝语庄子以好乐,有诸?”

王变乎色,曰:“寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳。”

曰:“王之好乐甚,则齐其庶几乎!今之乐犹古之乐也。”

曰:“可得闻与?”

曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐?”

曰:“不若与人。”

曰:“与少乐乐,与众乐乐,孰乐?”

曰:“不若与众。”

……

曰:“此无他,与民同乐也。今王与百姓同乐,则王矣!”

《孟子·梁惠王下》

借题发挥 循循善诱

举例证法,举先王和百姓的例子,更有说服力。

比喻证法,比如:“人之有是四端也,犹其有四体也”,还有“若火之始然,泉之始达”,更加生动形象。

对比论证,通过有无“四端”和是否“充之”的对比,突出不忍人之心的重要性。揭露事物的本质,表达自身的观点,使文章内容更具有说服力。

假设论证,如“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”从反面经行假设,进而推论论据的真实性、可靠性,从而有力地论证论点。

论辩特色

观点鲜明 立场坚定

注重推理 逻辑性强

善用譬喻 生动形象

借题发挥 循循善诱

论辩特色

三、联系历史或实际,谈谈人应具有“恻隐之心”“羞恶之心””辞让之心”“是非之心”的意义。

“恻隐之心”

治国为政方面:恻隐之心是“仁爱”思想的体现,可联系古代爱惜百姓的官员与帝王,现代如中共十八大体现出的“以民为本”的思想,“精准扶贫”的措施,都是“仁爱”的体现。相反,一些朝代和现代一些国家,对民实行暴政,发动战争导致生灵涂炭,都是“仁”的缺失。

人与自然方面:乱捕乱杀野生动物缺乏“恻隐之心”。

社会文明发展方面:“扶不扶”问题,导致人与人之间的冷漠。

“辞让之心”

可从国与国、人与人之间的关系入手分析,如果只注重一己之利而忽视他人利益,相互争夺,而不是相互谦让,必然产生争端,如古代争夺土地、财产的例子,当今中美贸易战的例子。实现人民命运共同体应该有宽容博大的胸怀,不能只关注自身利益。

“羞恶之心”

可联系古代的乱臣贼子,也可联系当代有些官员贪污腐化,有些人道德沦丧,毫无底线,一些网络平台烂熟严重的分析儒家倡导的羞恶之心的重要。

“是非之心”

人应该有是非的判断,特别是对于一些似是而非的思想,更要有清醒的认识,如对一些古代的思想、观念、习俗要有清晰的认识,对外来的思想文化要能够批判地继承等。

人皆有不忍人之心

孟子

人之初,性本善,性相近,习相远。

《三字经》

人之性善也,犹水之就下也,人无有不善,水无有不下。

《孟子·告子上》

学习目标

了解孟子及其作品,积累文中重要的文言基础知识,把握文章内容;

理清本文的论证思路,赏析本文写法方面的特点,把握孟子的论辩艺术;

体味孟子的思想——性善论和仁政论在当下的现实意义。

释题

“不忍人之心”,指怜爱别人的心。

“忍人”,狠心对待别人。

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。

文意疏通

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

译文:孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,于是有怜悯体恤百姓的政治;用怜爱别人的心实行怜悯体恤百姓的政治,治理天下 就可以像在手掌心里转动东西一样容易了。

狠心对待别人

于是,就

用

运转,转动

(于)掌上

状语后置句

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

译文:说每个人都有怜悯体恤别人的心的原因,(是)如果有人突然看见一个小孩要掉进井里了,都有惊骇恐惧,哀痛怜悯(别人的不幸)的心;这不是因为要想和孩子的父母结交,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才这样(产生这种恐惧同情心理)。

表因果,……的原因

突然

惊骇,恐惧

同“纳”,结交

求取

厌恶

这样

状语后置句

哀痛,怜悯

表因果,因为

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

译文:由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。

谦逊,推让

判断句

形容词作动词

对自身的不善感到羞耻,

对他人的不善感到憎恶

恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

译文:同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。

萌芽,发端

取独

这

就像

判断句

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

译文:有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是伤害君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。

表转折

名作动,伤害

通“燃”

流通,指泉水涌出

如果

安定

侍奉

合作探究

一、“不忍人之心”内涵

二、分析本文的论证思路

孟子认为“不忍人之心”包含四个方面:

恻隐之心,仁之端也;

羞恶之心,义之端也;

辞让之心,礼之端也;

是非之心,智之端也;

即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称“四心”。

“四心”是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,或者说是“四端”。

第一部分(人皆有不忍人之心):

提出中心论点--“人皆有不忍人之心”。

第二部分(先王有不忍……非恶其声而然也):

举例论证“人皆有不忍人之心”的观点。

第三部分(由是观之……智之端也):提出“四端”。

第四部分(人之有是四端也……不足以事父母):

点明扩充“四端”的意义。

论证思路

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子/将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

论辩特色

用词造句 绵密紧凑

读《论语》如沐春风;读《孟子》如闻战鼓。——易中天

论辩特色

人之有是四端也,犹其有四体也。

凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,

若火之始然,泉之始达。

与生俱来 不可或缺

盈科而后进

善于譬喻 形象生动

论辩特色

庄暴见孟子,曰:“暴见于王,王语暴以好乐,暴未有以对也。”曰:“好乐何如?”

孟子曰:“王之好乐甚,则齐国其庶几乎!”

他日,见于王曰:“王尝语庄子以好乐,有诸?”

王变乎色,曰:“寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳。”

曰:“王之好乐甚,则齐其庶几乎!今之乐犹古之乐也。”

曰:“可得闻与?”

曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐?”

曰:“不若与人。”

曰:“与少乐乐,与众乐乐,孰乐?”

曰:“不若与众。”

……

曰:“此无他,与民同乐也。今王与百姓同乐,则王矣!”

《孟子·梁惠王下》

借题发挥 循循善诱

举例证法,举先王和百姓的例子,更有说服力。

比喻证法,比如:“人之有是四端也,犹其有四体也”,还有“若火之始然,泉之始达”,更加生动形象。

对比论证,通过有无“四端”和是否“充之”的对比,突出不忍人之心的重要性。揭露事物的本质,表达自身的观点,使文章内容更具有说服力。

假设论证,如“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”从反面经行假设,进而推论论据的真实性、可靠性,从而有力地论证论点。

论辩特色

观点鲜明 立场坚定

注重推理 逻辑性强

善用譬喻 生动形象

借题发挥 循循善诱

论辩特色

三、联系历史或实际,谈谈人应具有“恻隐之心”“羞恶之心””辞让之心”“是非之心”的意义。

“恻隐之心”

治国为政方面:恻隐之心是“仁爱”思想的体现,可联系古代爱惜百姓的官员与帝王,现代如中共十八大体现出的“以民为本”的思想,“精准扶贫”的措施,都是“仁爱”的体现。相反,一些朝代和现代一些国家,对民实行暴政,发动战争导致生灵涂炭,都是“仁”的缺失。

人与自然方面:乱捕乱杀野生动物缺乏“恻隐之心”。

社会文明发展方面:“扶不扶”问题,导致人与人之间的冷漠。

“辞让之心”

可从国与国、人与人之间的关系入手分析,如果只注重一己之利而忽视他人利益,相互争夺,而不是相互谦让,必然产生争端,如古代争夺土地、财产的例子,当今中美贸易战的例子。实现人民命运共同体应该有宽容博大的胸怀,不能只关注自身利益。

“羞恶之心”

可联系古代的乱臣贼子,也可联系当代有些官员贪污腐化,有些人道德沦丧,毫无底线,一些网络平台烂熟严重的分析儒家倡导的羞恶之心的重要。

“是非之心”

人应该有是非的判断,特别是对于一些似是而非的思想,更要有清醒的认识,如对一些古代的思想、观念、习俗要有清晰的认识,对外来的思想文化要能够批判地继承等。