5.1《论语》十二章 课件(共47张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.1《论语》十二章 课件(共47张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

第二单元

《<论语>十二章》

部编版高中语文选必上册

单元任务群:中华传统文化经典研习

任务基本要求

1.文章背诵、文意理解、掌握字词(主要是课下注释)

2.加深对传统文化之根的理解,注意领会先秦诸子对社会人生的洞察,思考其思想学说对立德树人、修身养性的现实意义。

3.感受先秦诸子或雍容或犀利或雄起或扑拙的论说风格,理解各家论说的方法,领会其妙处。

肆

知人论世

整体感知

深入探究

拓展延伸

壹

贰

叁

壹

活动1:说说孔子是怎样的一个人?用关键词概括。

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”(《为政》)

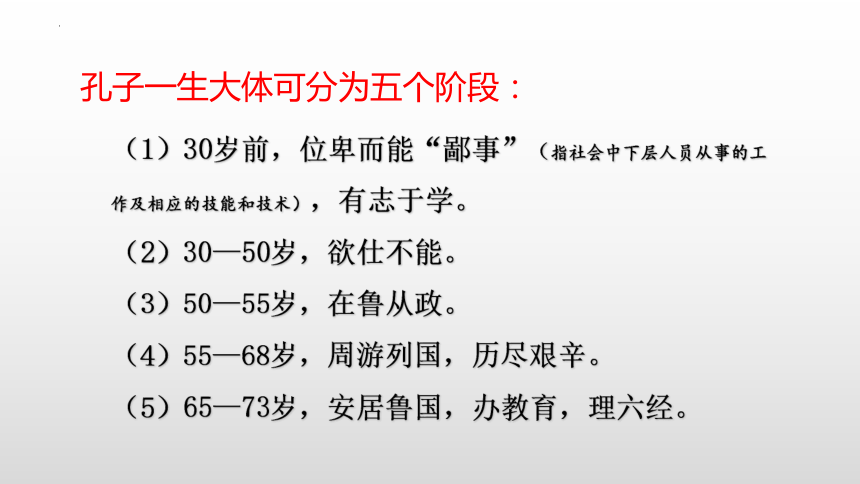

孔子一生大体可分为五个阶段:

(1)30岁前,位卑而能“鄙事”(指社会中下层人员从事的工作及相应的技能和技术),有志于学。

(2)30—50岁,欲仕不能。

(3)50—55岁,在鲁从政。

(4)55—68岁,周游列国,历尽艰辛。

(5)65—73岁,安居鲁国,办教育,理六经。

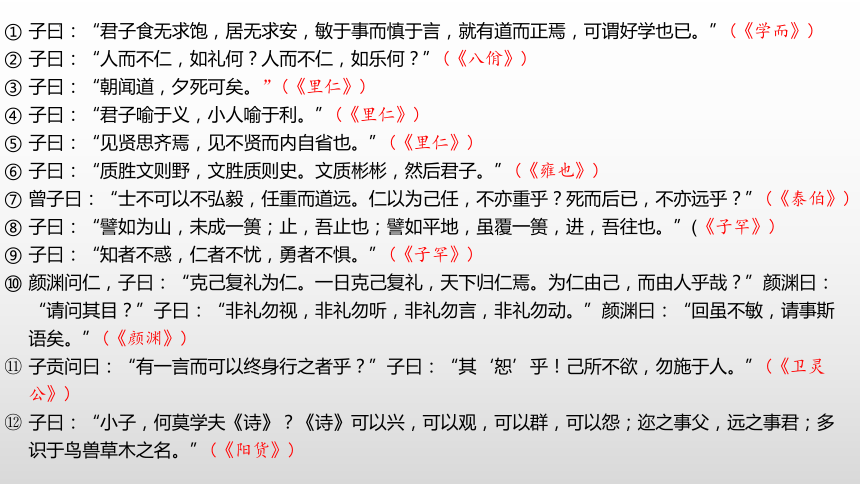

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

子曰:“譬如为山,未成一篑;止,吾止也;譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目?”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

子曰:“小子,何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨;迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

贰

活动2:大声诵读,说说你不懂的章节。

整体感知

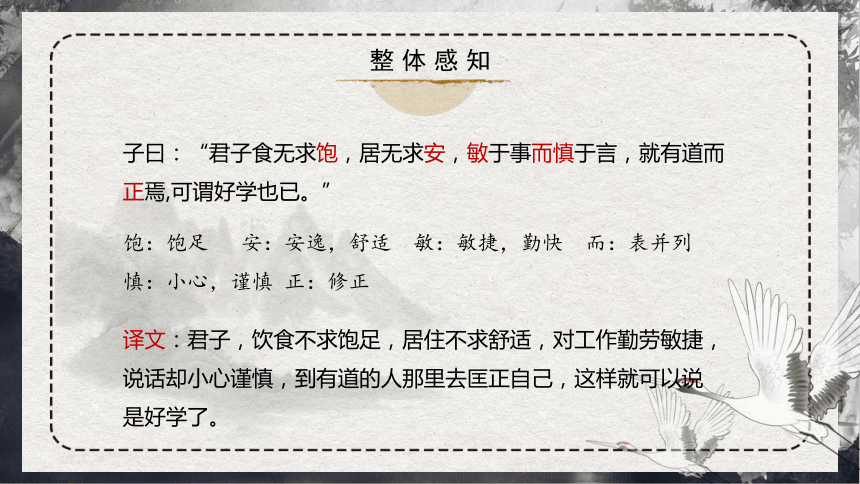

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

饱:饱足 安:安逸,舒适 敏:敏捷,勤快 而:表并列

慎:小心,谨慎 正:修正

译文:君子,饮食不求饱足,居住不求舒适,对工作勤劳敏捷,说话却小心谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样就可以说是好学了。

整体感知

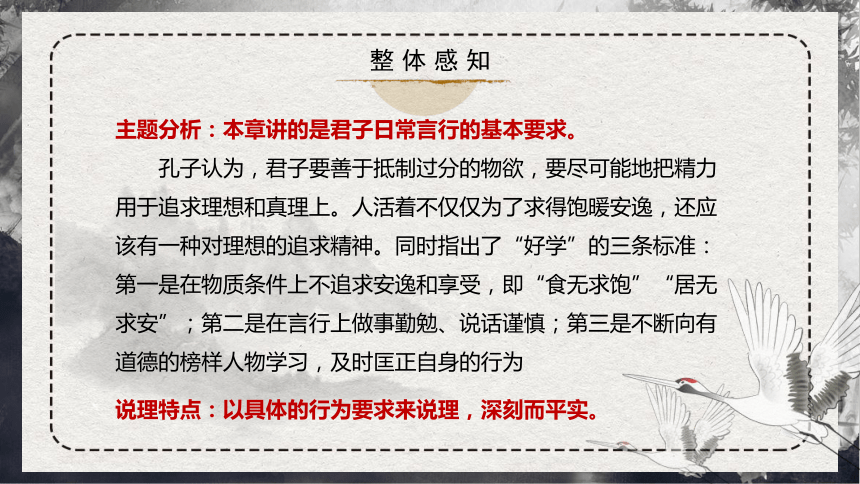

主题分析:本章讲的是君子日常言行的基本要求。

孔子认为,君子要善于抵制过分的物欲,要尽可能地把精力用于追求理想和真理上。人活着不仅仅为了求得饱暖安逸,还应该有一种对理想的追求精神。同时指出了“好学”的三条标准:第一是在物质条件上不追求安逸和享受,即“食无求饱”“居无求安”;第二是在言行上做事勤勉、说话谨慎;第三是不断向有道德的榜样人物学习,及时匡正自身的行为

说理特点:以具体的行为要求来说理,深刻而平实。

整体感知

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

而:表假设,如果。

如…何:固定句式,译为:怎样…呢?

译文:孔子说:“一个人如果没有仁德,他怎样对待礼呢?一个人如果没有仁德,他怎样对待乐呢?

整体感知

主题分析: 从礼乐制度的角度出发,点明“仁”的核心价值地位。

乐是表达人们思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。礼与乐都是外在的表现,而仁则是人们内心的道德情感和要求。强调必须有仁的根本,才能够叫行礼乐。

说理特点:以回环往复的叠句造势,突出“仁”在礼乐中的重要性。

孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”

【注释】

八佾(yì):古代奏乐舞蹈,每行八人,称为一佾。天子可用八佾,即六十四人;诸侯六佾,四十八人;大夫四佾,三十二人。季氏应该用四佾。

整体感知

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

朝:在早上,名词做状语。 夕:在晚上,名词做状语。

译文:孔子说:“早晨得知真相,即使当晚死去,也没有遗憾。”

整体感知

主题分析:本章阐述了孔子执着追求真理的精神,以及为追求真理而献身的精神。

从对待“道”的态度出发,讲明懂得了仁义的道理,就该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。而这里的“道”不是一般的道理,而是特指儒家的“仁义之道”。

说理特点:以浪漫主义的表现手法,突显对了解“仁义之道”的重视。

文艺复兴时期意大利布鲁纳勇敢地捍卫和发展哥白尼的太阳中心说,并把它传遍欧洲,被世人誉为反教会、反经院哲学的无畏战士,是捍卫真理的殉葬者。1592年被烧死在罗马鲜花广场。

整体感知

子日:“君子喻于义,小人喻于利。”

喻:明白,通晓,这里译为“懂得”。

译文:孔子说:“君子懂得的是道义,小人懂得的是利益。”

整体感知

主题分析:从人的价值标准的角度出发,指出了君子与小人在人生价值和追求上的不同,道德高尚者只需晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害。君子于事必辨其是非,小人于事必计其利害。君子建立起了自己的内心标准——义,以此作为自己的行为标准。小人以外在的东西作标准、作参照,并且主要以利来衡量。

说理特点:通过“君子”与“小人”的对比,强调了“义”对于君子,对于品格的重要性。

整体感知

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

贤:形作名,有德行的人。齐:形作动,看齐。

译文:孔子说:“看见有德行的人就要想着向他看齐,看到没有德行的人,就要在心里反省自己是否有这样的缺点。”

整体感知

主题分析:孔子认为加强道德修养的方法之一就是见贤思齐。

见到强于自己的人,要向他看齐;见到不如自己的人,要反省自己哪些方面还有欠缺。只有这样才能不断完善自己。

说理特点: 通过辩证的分析对待“贤”与“不贤”的态度与做法,点明了人不断前进的方法。

整体感知

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

质:质朴、朴实。文:华美、文采。

野:粗野、鄙俗。史:虚饰、浮夸。

译文:孔子说:“质朴超过文采就会粗野鄙俗,文采超过质朴就会虚饰浮夸。文采和质朴配合适当,这样之后才可以成为君子。”

整体感知

主题分析: 从“文”与“史”在君子成才过程中的辩证关系的角度出发,点明文质不可以相胜,就是指它们要均衡,哪个都不能够过多。君子就是要做到“文”与“史”的平衡。

说理特点: 明确清晰,言简意赅。

整体感知

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

士:读书人。 弘毅:志向远大,意志坚强。弘,广大。毅,坚强,刚毅。已:停止。

译文:孔子说:“读书人不可以不志向远大,意志坚强,因为他担当的责任重大,而且路程遥远。把仁作为自己担当的责任,不是也很重大吗?到死才停止,不也很遥远吗?”

整体感知

主题分析: 从精神状态的角度出发,点明读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才能够不不半途而废,才可以实现自己的理想。而“仁”应该是读书人毕生追求的目标。实现仁道是漫长而艰巨的。作为一个有理想、有抱负的人,应当勇于担当时代的重任,坚毅刚强,戮力奋斗。

说理特点: 运用双重否定和反问句的形式,增强语气。

整体感知

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”

譬:比喻,比方 篑:盛土的筐子。 止:停下来

平地:填平洼地 虽,古义:即使;今义:虽然。

译文:孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土没有成功,这时停下来,是我自己停下来的。又好比填平洼地,虽然只倒下一筐土,如果决定去做,是我自己要坚持的。”

整体感知

主题分析: 孔子用“堆土成山”和“平整土地”的比喻,说明做事不可以半途而废,要持之以恒。而进退的责任在自己而不在别人。

说理特点: 运用比喻和散句,说理生动自然。

整体感知

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

克己复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼。 一日:一旦

归:称赞,赞许 目:条目,细则 礼:名词作动词,合乎礼

事:实践,从事

整体感知

译文:颜渊问什么是仁。孔子说:“约束自我,使言行归复于先王之礼,就是仁。一旦你做到了克己复礼,全天下都会称赞你是仁人。要做到仁靠的是自己,难道要靠别人吗?”颜渊说:“请问克己复礼的细则。”孔子说:“不合于礼的不堪,不合于礼的不听,不合于礼的不说,不合于礼的不做。”颜渊说:“我虽然不聪颖,愿意实践这些话。”

整体感知

主题分析: 从实践的角度,阐述了孔子对“仁”的理解以及如何通过自己的行动来实现“仁”。其关键是克己复礼。具体是要“视、听、言、动”都符合礼。从这个层面上来说,“仁”是“礼”的内化和自觉。

说理特点: 以对话的形式,层层深入,说出符合“礼”的具体做法。

整体感知

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”

一言:一个字 其:大概,表示推测、估计。

恕:宽恕 于:介词,可以翻译成“给”

译文:子贡问孔子道:“有没有一个字可以终生奉行的呢?”孔子回答说:“那就是“恕”吧!自己不愿意的,不要强加给别人。”

整体感知

主题分析: 从人的行为准则的角度出发,提出孔子认为推己及人的“恕”是可以终身奉行的原则。“己所不欲,勿施于人”强调的也是“修己”。

说理特点: 以对话的形式,点出“恕”这一准则,以及具体的做法,明确而详细。

整体感知

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

小子:老师对学生的称呼 夫:那

兴:激发人的感情 观:观察政治的得失、风俗的盛衰

群:提高人际交往能力 怨:讽刺时政 迩:近

译文:孔子说:“学生们为什么不学习《诗》呢?学《诗》可以激发志气,可以观察天地万物及人间的盛衰与得失,可以使人懂得合群的必要,可以使人懂得怎样去讽谏上级。近可以用来侍奉父母,远可以侍奉君主;还可以多知道一些鸟兽草木的名字。”

整体感知

主题分析:从学习的内容的角度,点出《诗经》的重要价值。

《诗经》是我国最早的诗歌总集,在我国文学史上具有重要地位。孔子很重视《诗经》的教化作用。这段文字全面而精确地概括了《诗经》的审美价值、社会价值、认识价值。

说理特点: 运用反问和铺陈的手法,详细而全面,语气更强。

如何理解和评价孔子所说的《诗》可以“兴”“观”“群”“怨”?

①“兴观群怨”是孔子对《诗经》的社会功能的认识和概括。

“兴”,是说《诗经》能够激发人们的广泛联想,能影响人们的心灵,调动其内在情感,引起情感共鸣。

“观”,是说《诗经》可以帮助人们观察政治的得失和风俗的盛衰。

“群”,是说《诗经》可以帮助人们沟通交流,提高其人际交往能力。 “怨”,是说《诗经》可以帮助人们抒发对苛政的怨愤和讥刺之情。

②孔子的“兴观群怨”说,指出了诗歌这种文艺形式具有美感作用、认识作用、教育作用和政治作用,这是历史上对《诗经》的作用所进行的第一次明确而全面的理论概括,对后代产生了深远的影响。后代许多理论家都继承和发扬了这一思想。

叁

活动3:编者为什么把这十二章放在一起?你认为核心话题有哪些?

任务一:找出文中关于“学习”的论述,汇总孔子的学习观。

1.子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”

3.子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

5.子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

(《里仁》)

8.子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕hǎn》)

12.子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

安贫乐道,谨言慎行,学习有道,匡正自己=好学

朝闻夕死,追求真理

见贤思齐

坚持不懈

读诗

文本中孔子的学习观:

目标:追求真理

态度:志于学、好于学

方法:见贤思齐,发奋勤勉,

坚持不懈,不耻下问, 读诗

任务二:《论语》十二章概括了君子的日常行为规范,尝试加以概括。

君子的品质:

食无求饱,居无求安、敏于事而慎于言

喻于义

见贤思齐

不惑不忧不惧

克己复礼

己所不欲勿施于人。

以“君子”为主轴,把握《论语》

“君子”

1.古代统治者和一般贵族男子的通称。如《诗经·小雅·大东》:“君子所履,小人所视。”

2.有道德的人。如《爱莲说》:“莲,花之君子者也。”

3.妻称夫或青年女子称恋人。如《诗经·王风·君子于役》:“君子于役,不知其期。”

“小人”

1.地位低下的人,平民百姓。统治者对劳动者的蔑称。如《孟子·滕文公上》:“有大人之事,有小人之事。”

2.人格卑鄙或见识短浅的人。如《尚书·大禹谟》:“君子在野,小人在位。”

3.古时男子对地位高于自己者或平辈自称的谦辞。如《左传·襄公三十一年》:“小人实不才。”

关于“君子”、“小人”。

任务三: 请阅读第2/7/9/10/11章,思考“仁”的基本含义?“仁”的意义作用?”仁“的实践路径?

2.子曰:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”(八佾)

7.曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ”(泰伯)

9.子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(子罕)

10.颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉 ”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(颜渊)

11.子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎 ”子曰: “其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(卫灵公)

(1)”仁“基本含义(第2/7章):仁爱、仁以为己任(推己及人)

(2)“仁”的意义作用 (第2/9章)

“仁”为“礼”“乐”之本

智者、勇者、问心无愧、不忧不惧

(3)“仁”的实践途径(第10章):克己复礼

(4)“仁”的实践路径 的具体要求

(第一章)子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

(第四章)子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

(第五章)子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》

(第六章)子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

2

孔子把礼、乐与仁联系起来,认为没有仁爱之心的人,根本谈不上礼乐。

4

孔子提出君子和小人在义利上的不同态度。

6

孔子强调人的修养中质朴的本质和文化修养要配合适当

1

孔子认为君子要善于抵制物欲,把精力放在对德行的追求上。

3

孔子认为人可以为“道”而死,强调了“道”的重要性。

5

孔子强调在修身养德的过程中见贤思齐的重要性。

内容梳理

肆

拓展延伸

实际应用

请你运用本文名句,写一段具有教育意义的文字。

(示例)“朝闻道,夕死可矣”。闭卷掩思,斯言不谬。吾辈青年当立鸿鹄之志,心怀家国,为天地立心,为生民立命,为了心中追求的梦想横越江河。

第二单元

《<论语>十二章》

部编版高中语文选必上册

单元任务群:中华传统文化经典研习

任务基本要求

1.文章背诵、文意理解、掌握字词(主要是课下注释)

2.加深对传统文化之根的理解,注意领会先秦诸子对社会人生的洞察,思考其思想学说对立德树人、修身养性的现实意义。

3.感受先秦诸子或雍容或犀利或雄起或扑拙的论说风格,理解各家论说的方法,领会其妙处。

肆

知人论世

整体感知

深入探究

拓展延伸

壹

贰

叁

壹

活动1:说说孔子是怎样的一个人?用关键词概括。

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”(《为政》)

孔子一生大体可分为五个阶段:

(1)30岁前,位卑而能“鄙事”(指社会中下层人员从事的工作及相应的技能和技术),有志于学。

(2)30—50岁,欲仕不能。

(3)50—55岁,在鲁从政。

(4)55—68岁,周游列国,历尽艰辛。

(5)65—73岁,安居鲁国,办教育,理六经。

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

子曰:“譬如为山,未成一篑;止,吾止也;譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目?”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

子曰:“小子,何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨;迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

贰

活动2:大声诵读,说说你不懂的章节。

整体感知

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

饱:饱足 安:安逸,舒适 敏:敏捷,勤快 而:表并列

慎:小心,谨慎 正:修正

译文:君子,饮食不求饱足,居住不求舒适,对工作勤劳敏捷,说话却小心谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样就可以说是好学了。

整体感知

主题分析:本章讲的是君子日常言行的基本要求。

孔子认为,君子要善于抵制过分的物欲,要尽可能地把精力用于追求理想和真理上。人活着不仅仅为了求得饱暖安逸,还应该有一种对理想的追求精神。同时指出了“好学”的三条标准:第一是在物质条件上不追求安逸和享受,即“食无求饱”“居无求安”;第二是在言行上做事勤勉、说话谨慎;第三是不断向有道德的榜样人物学习,及时匡正自身的行为

说理特点:以具体的行为要求来说理,深刻而平实。

整体感知

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

而:表假设,如果。

如…何:固定句式,译为:怎样…呢?

译文:孔子说:“一个人如果没有仁德,他怎样对待礼呢?一个人如果没有仁德,他怎样对待乐呢?

整体感知

主题分析: 从礼乐制度的角度出发,点明“仁”的核心价值地位。

乐是表达人们思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。礼与乐都是外在的表现,而仁则是人们内心的道德情感和要求。强调必须有仁的根本,才能够叫行礼乐。

说理特点:以回环往复的叠句造势,突出“仁”在礼乐中的重要性。

孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”

【注释】

八佾(yì):古代奏乐舞蹈,每行八人,称为一佾。天子可用八佾,即六十四人;诸侯六佾,四十八人;大夫四佾,三十二人。季氏应该用四佾。

整体感知

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

朝:在早上,名词做状语。 夕:在晚上,名词做状语。

译文:孔子说:“早晨得知真相,即使当晚死去,也没有遗憾。”

整体感知

主题分析:本章阐述了孔子执着追求真理的精神,以及为追求真理而献身的精神。

从对待“道”的态度出发,讲明懂得了仁义的道理,就该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。而这里的“道”不是一般的道理,而是特指儒家的“仁义之道”。

说理特点:以浪漫主义的表现手法,突显对了解“仁义之道”的重视。

文艺复兴时期意大利布鲁纳勇敢地捍卫和发展哥白尼的太阳中心说,并把它传遍欧洲,被世人誉为反教会、反经院哲学的无畏战士,是捍卫真理的殉葬者。1592年被烧死在罗马鲜花广场。

整体感知

子日:“君子喻于义,小人喻于利。”

喻:明白,通晓,这里译为“懂得”。

译文:孔子说:“君子懂得的是道义,小人懂得的是利益。”

整体感知

主题分析:从人的价值标准的角度出发,指出了君子与小人在人生价值和追求上的不同,道德高尚者只需晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害。君子于事必辨其是非,小人于事必计其利害。君子建立起了自己的内心标准——义,以此作为自己的行为标准。小人以外在的东西作标准、作参照,并且主要以利来衡量。

说理特点:通过“君子”与“小人”的对比,强调了“义”对于君子,对于品格的重要性。

整体感知

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

贤:形作名,有德行的人。齐:形作动,看齐。

译文:孔子说:“看见有德行的人就要想着向他看齐,看到没有德行的人,就要在心里反省自己是否有这样的缺点。”

整体感知

主题分析:孔子认为加强道德修养的方法之一就是见贤思齐。

见到强于自己的人,要向他看齐;见到不如自己的人,要反省自己哪些方面还有欠缺。只有这样才能不断完善自己。

说理特点: 通过辩证的分析对待“贤”与“不贤”的态度与做法,点明了人不断前进的方法。

整体感知

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

质:质朴、朴实。文:华美、文采。

野:粗野、鄙俗。史:虚饰、浮夸。

译文:孔子说:“质朴超过文采就会粗野鄙俗,文采超过质朴就会虚饰浮夸。文采和质朴配合适当,这样之后才可以成为君子。”

整体感知

主题分析: 从“文”与“史”在君子成才过程中的辩证关系的角度出发,点明文质不可以相胜,就是指它们要均衡,哪个都不能够过多。君子就是要做到“文”与“史”的平衡。

说理特点: 明确清晰,言简意赅。

整体感知

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

士:读书人。 弘毅:志向远大,意志坚强。弘,广大。毅,坚强,刚毅。已:停止。

译文:孔子说:“读书人不可以不志向远大,意志坚强,因为他担当的责任重大,而且路程遥远。把仁作为自己担当的责任,不是也很重大吗?到死才停止,不也很遥远吗?”

整体感知

主题分析: 从精神状态的角度出发,点明读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才能够不不半途而废,才可以实现自己的理想。而“仁”应该是读书人毕生追求的目标。实现仁道是漫长而艰巨的。作为一个有理想、有抱负的人,应当勇于担当时代的重任,坚毅刚强,戮力奋斗。

说理特点: 运用双重否定和反问句的形式,增强语气。

整体感知

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”

譬:比喻,比方 篑:盛土的筐子。 止:停下来

平地:填平洼地 虽,古义:即使;今义:虽然。

译文:孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土没有成功,这时停下来,是我自己停下来的。又好比填平洼地,虽然只倒下一筐土,如果决定去做,是我自己要坚持的。”

整体感知

主题分析: 孔子用“堆土成山”和“平整土地”的比喻,说明做事不可以半途而废,要持之以恒。而进退的责任在自己而不在别人。

说理特点: 运用比喻和散句,说理生动自然。

整体感知

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

克己复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼。 一日:一旦

归:称赞,赞许 目:条目,细则 礼:名词作动词,合乎礼

事:实践,从事

整体感知

译文:颜渊问什么是仁。孔子说:“约束自我,使言行归复于先王之礼,就是仁。一旦你做到了克己复礼,全天下都会称赞你是仁人。要做到仁靠的是自己,难道要靠别人吗?”颜渊说:“请问克己复礼的细则。”孔子说:“不合于礼的不堪,不合于礼的不听,不合于礼的不说,不合于礼的不做。”颜渊说:“我虽然不聪颖,愿意实践这些话。”

整体感知

主题分析: 从实践的角度,阐述了孔子对“仁”的理解以及如何通过自己的行动来实现“仁”。其关键是克己复礼。具体是要“视、听、言、动”都符合礼。从这个层面上来说,“仁”是“礼”的内化和自觉。

说理特点: 以对话的形式,层层深入,说出符合“礼”的具体做法。

整体感知

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”

一言:一个字 其:大概,表示推测、估计。

恕:宽恕 于:介词,可以翻译成“给”

译文:子贡问孔子道:“有没有一个字可以终生奉行的呢?”孔子回答说:“那就是“恕”吧!自己不愿意的,不要强加给别人。”

整体感知

主题分析: 从人的行为准则的角度出发,提出孔子认为推己及人的“恕”是可以终身奉行的原则。“己所不欲,勿施于人”强调的也是“修己”。

说理特点: 以对话的形式,点出“恕”这一准则,以及具体的做法,明确而详细。

整体感知

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

小子:老师对学生的称呼 夫:那

兴:激发人的感情 观:观察政治的得失、风俗的盛衰

群:提高人际交往能力 怨:讽刺时政 迩:近

译文:孔子说:“学生们为什么不学习《诗》呢?学《诗》可以激发志气,可以观察天地万物及人间的盛衰与得失,可以使人懂得合群的必要,可以使人懂得怎样去讽谏上级。近可以用来侍奉父母,远可以侍奉君主;还可以多知道一些鸟兽草木的名字。”

整体感知

主题分析:从学习的内容的角度,点出《诗经》的重要价值。

《诗经》是我国最早的诗歌总集,在我国文学史上具有重要地位。孔子很重视《诗经》的教化作用。这段文字全面而精确地概括了《诗经》的审美价值、社会价值、认识价值。

说理特点: 运用反问和铺陈的手法,详细而全面,语气更强。

如何理解和评价孔子所说的《诗》可以“兴”“观”“群”“怨”?

①“兴观群怨”是孔子对《诗经》的社会功能的认识和概括。

“兴”,是说《诗经》能够激发人们的广泛联想,能影响人们的心灵,调动其内在情感,引起情感共鸣。

“观”,是说《诗经》可以帮助人们观察政治的得失和风俗的盛衰。

“群”,是说《诗经》可以帮助人们沟通交流,提高其人际交往能力。 “怨”,是说《诗经》可以帮助人们抒发对苛政的怨愤和讥刺之情。

②孔子的“兴观群怨”说,指出了诗歌这种文艺形式具有美感作用、认识作用、教育作用和政治作用,这是历史上对《诗经》的作用所进行的第一次明确而全面的理论概括,对后代产生了深远的影响。后代许多理论家都继承和发扬了这一思想。

叁

活动3:编者为什么把这十二章放在一起?你认为核心话题有哪些?

任务一:找出文中关于“学习”的论述,汇总孔子的学习观。

1.子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”

3.子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

5.子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

(《里仁》)

8.子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕hǎn》)

12.子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

安贫乐道,谨言慎行,学习有道,匡正自己=好学

朝闻夕死,追求真理

见贤思齐

坚持不懈

读诗

文本中孔子的学习观:

目标:追求真理

态度:志于学、好于学

方法:见贤思齐,发奋勤勉,

坚持不懈,不耻下问, 读诗

任务二:《论语》十二章概括了君子的日常行为规范,尝试加以概括。

君子的品质:

食无求饱,居无求安、敏于事而慎于言

喻于义

见贤思齐

不惑不忧不惧

克己复礼

己所不欲勿施于人。

以“君子”为主轴,把握《论语》

“君子”

1.古代统治者和一般贵族男子的通称。如《诗经·小雅·大东》:“君子所履,小人所视。”

2.有道德的人。如《爱莲说》:“莲,花之君子者也。”

3.妻称夫或青年女子称恋人。如《诗经·王风·君子于役》:“君子于役,不知其期。”

“小人”

1.地位低下的人,平民百姓。统治者对劳动者的蔑称。如《孟子·滕文公上》:“有大人之事,有小人之事。”

2.人格卑鄙或见识短浅的人。如《尚书·大禹谟》:“君子在野,小人在位。”

3.古时男子对地位高于自己者或平辈自称的谦辞。如《左传·襄公三十一年》:“小人实不才。”

关于“君子”、“小人”。

任务三: 请阅读第2/7/9/10/11章,思考“仁”的基本含义?“仁”的意义作用?”仁“的实践路径?

2.子曰:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”(八佾)

7.曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ”(泰伯)

9.子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(子罕)

10.颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉 ”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(颜渊)

11.子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎 ”子曰: “其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(卫灵公)

(1)”仁“基本含义(第2/7章):仁爱、仁以为己任(推己及人)

(2)“仁”的意义作用 (第2/9章)

“仁”为“礼”“乐”之本

智者、勇者、问心无愧、不忧不惧

(3)“仁”的实践途径(第10章):克己复礼

(4)“仁”的实践路径 的具体要求

(第一章)子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

(第四章)子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

(第五章)子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》

(第六章)子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

2

孔子把礼、乐与仁联系起来,认为没有仁爱之心的人,根本谈不上礼乐。

4

孔子提出君子和小人在义利上的不同态度。

6

孔子强调人的修养中质朴的本质和文化修养要配合适当

1

孔子认为君子要善于抵制物欲,把精力放在对德行的追求上。

3

孔子认为人可以为“道”而死,强调了“道”的重要性。

5

孔子强调在修身养德的过程中见贤思齐的重要性。

内容梳理

肆

拓展延伸

实际应用

请你运用本文名句,写一段具有教育意义的文字。

(示例)“朝闻道,夕死可矣”。闭卷掩思,斯言不谬。吾辈青年当立鸿鹄之志,心怀家国,为天地立心,为生民立命,为了心中追求的梦想横越江河。