6.1《老子》四章 课件(共43张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 6.1《老子》四章 课件(共43张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

老子哲学与古希腊哲学一起构成了人类哲学的两个源头。

上善若水 祸福相倚 大器晚成 虚怀若谷

自知之明 大智若愚 功成不居 宠辱若惊

天网恢恢,疏而不漏

千里之行,始于足下

出自《老子》的成语

高中语文 选择性必修上册 第二单元

(第一课时)

学习目标

1、了解老子及其作品,落实文言基础知识,疏通前两章文意。

2、理解选文思想内容,领悟老子的唯物辩证主义和道家文化内涵,思考其现实意义。

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,或曰谥伯阳,春秋末期人。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。后被道教尊为始祖,称“太上老君”。

老 子

走近作者

《史记》:“孔子适周,将问礼于老子”

孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为赠。至于龙,吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

《史记·老子韩非列传》:老子学识渊博,曾担任周王室主管图书典籍的官职。

《道德经》,春秋时期老子(李耳)的哲学作品,又称《道德真经》《老子》《五千言》《老子五千文》,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上、下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章;后改为《道经》在前,主要为宇宙论和本体论;之后为《德经》,主要为人生论和政治论,一共81章。

《道德经》

作品简介

《道德经》《易经》和《论语》被认为是对中国人影响最深远的三部思想巨著。

以老庄为代表的道家思想,为当时社会开出了一剂与儒家截然相反的“药方”——主张以宇宙本体、万物之源的“道”作为法则,以“天道”驾驭“人道”,用“无为”实现“有为”。道家无为而治的学说主张,对中国哲学、中国社会乃至中国人都具有深刻影响。道家与儒家和后来的佛家,构成中国传统思想文化的内核。

历史背景

春秋时期,周朝式微,诸侯争霸,战乱频频,社会动荡不安,民不聊生。一些有识之士洞察祸福之机,深明成败之理,认为只有避世韬晦,才能保全个体的人格尊严和生命价值。

在这种情况下,老子针对统治者的治国方略,提出“无为而治”的思想,呼吁统治者要“无为”,不要过多干涉百姓生活。

老子的“无为”不是“不为”而是含有“不妄为”“不乱为”,要顺应客观态势,尊重自然规律的意思。数千年来,老子的“无为”思想对中华民族的性格行为和人生观产生了深刻的影响。

名家范读

1. 自由朗读课文,读准字音,停顿准确。

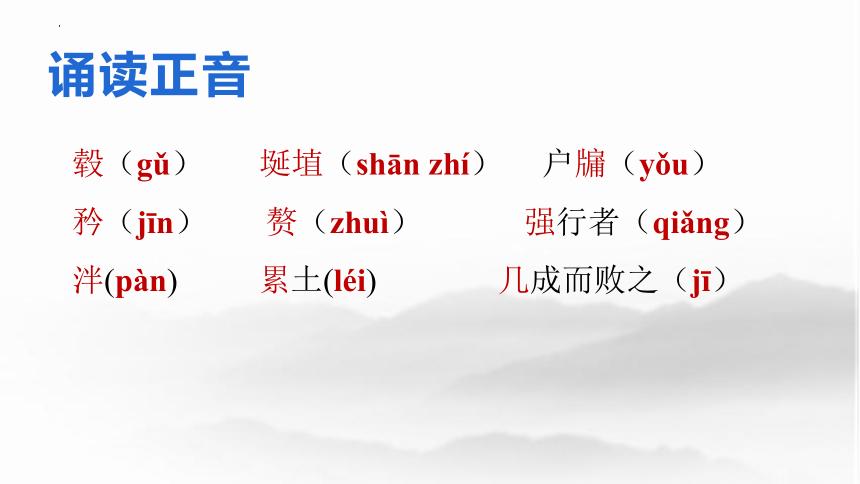

毂(gǔ) 埏埴(shān zhí) 户牖(yǒu)

矜(jīn) 赘(zhuì) 强行者(qiǎng)

泮(pàn) 累土(léi) 几成而败之(jī)

诵读正音

自学指导二(4分钟)

1.根据课下注释,完成第一则翻译。

2. 本章的主要内容是什么?

3.本章是如何论证“有”与“无”的辩证关系的?

4、老子对“有”和“无”的认识,与世俗常见有何不同

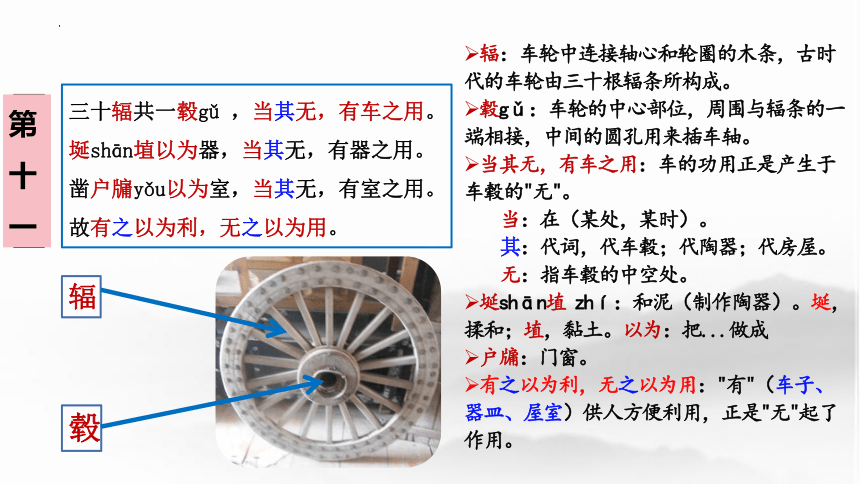

三十辐共一毂gǔ ,当其无,有车之用。

埏shān埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖yǒu以为室,当其无,有室之用。

故有之以为利,无之以为用。

辐:车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时代的车轮由三十根辐条所构成。

毂gǔ:车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴。

当其无,有车之用:车的功用正是产生于车毂的"无"。

当:在(某处,某时)。

其:代词,代车毂;代陶器;代房屋。

无:指车毂的中空处。

埏shān埴 zhí:和泥(制作陶器)。埏,揉和;埴,黏土。以为:把...做成

户牖:门窗。

有之以为利,无之以为用:"有"(车子、器皿、屋室)供人方便利用,正是"无"起了作用。

辐

毂

第十一章

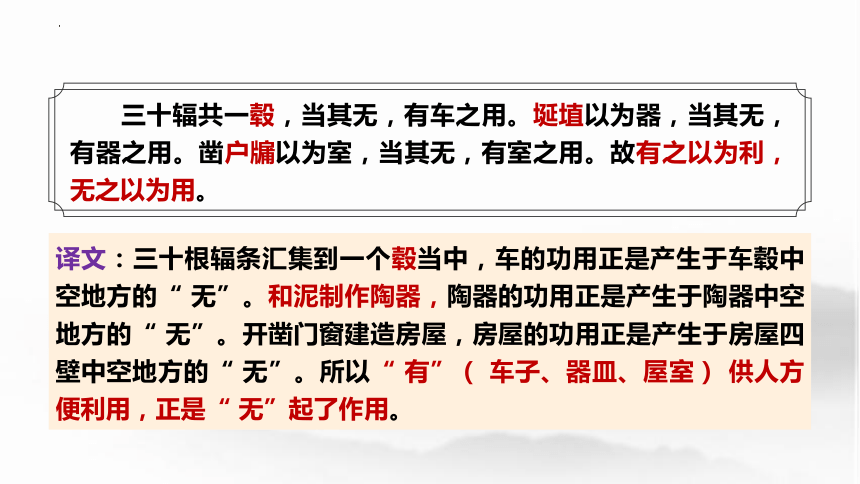

译文:三十根辐条汇集到一个毂当中,车的功用正是产生于车毂中空地方的“ 无”。和泥制作陶器,陶器的功用正是产生于陶器中空地方的“ 无”。开凿门窗建造房屋,房屋的功用正是产生于房屋四壁中空地方的“ 无”。所以“ 有”( 车子、器皿、屋室) 供人方便利用,正是“ 无”起了作用。

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

辐条

泥土

门窗

无

车子

器皿

屋室

举例论证

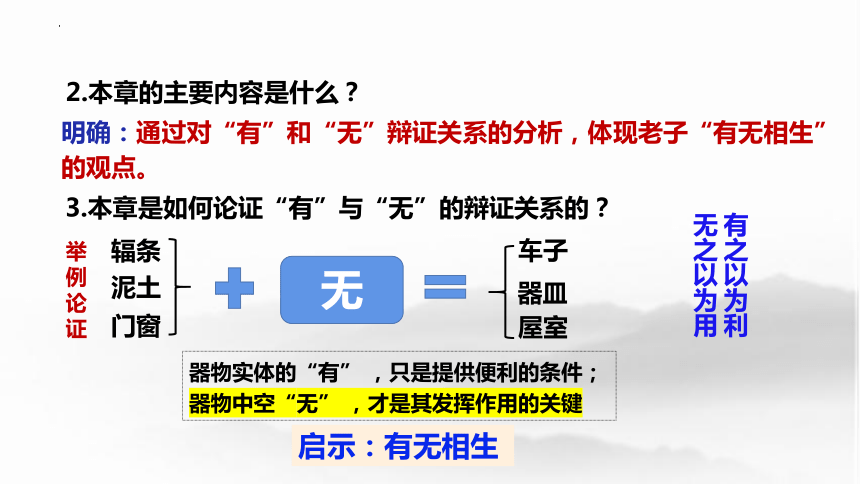

3.本章是如何论证“有”与“无”的辩证关系的?

器物实体的“有” ,只是提供便利的条件;器物中空“无” ,才是其发挥作用的关键

有之以为利

无之以为用

启示:有无相生

2.本章的主要内容是什么?

明确:通过对“有”和“无”辩证关系的分析,体现老子“有无相生”的观点。

4、老子对“有”和“无”的认识,与世俗常见有何不同

一般人:只看到“实”和“有”及其作用,忽略另一面“空”和“无”的作用;只会利用“有”,不知“有”的功用是“无”造就而成。

老子:把“无”的作用突显出来,论述“有”“无”的关系。二者相互依存,相互为用;没有“无”就无所谓“有”。

有无相生、对立统一,是道家的重要思想

思维整合

老聃之理:“有”与“无”的相互关系(相互依存、相互为用、相生相成)

说理之妙:分析列举典型的日常生活用品,运用比喻论证阐明“无之以为用”的道理

“有”与“无”的辩证关系

经典之用:对学习、生活带来什么启示?

以退为进 以强为弱 以屈为伸 劳逸结合

知足常乐 冰山理论 休养生息

自学指导三(4分钟)

1.根据课下注释,完成第二则翻译。并思考本段运用了设么手法?

2. 怎样理解本章中“企者不立,跨者不行”的含义?

3.本章运用了什么论证方法?写了什么内容?

译文:踮起脚的人不能久立,跨大步的人行走不稳,自我显露的人不能显明,自以为是的人不能彰显,自我夸耀的人不能建功,自我夸耀的人不能长久。(这些行为)用道的观点来看,就叫作剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不这样做。

企者不立,跨者不行;自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

本章运用比喻、排比的手法,列举并剖析了四种人生态度及其后果。从正面得出结论:人不能“自见” “自是” “自伐” “自矜”。

第二十四章

2、怎样理解本章中“企者不立,跨者不行”的含义?

①“企”意为抬起脚跟,脚尖着地,“企者”是想要高出于人,想站得高,望得远,结果反而站不稳,甚至摔跤。

②“跨”即越过,阔步而行,“跨者”是想要比别人走先一步,想走得快,走得远,结果反而走不远,走不快,也走不久。

③究其原因就在于超过自己的能力,违背了自己本具的天性所致。凡是急躁冒进,急于功利,违背自然规律的行为,都不会长久,甚至会受到惩罚。

明确:有道是:欲速则不达,其意与“企者不立”、“跨者不行”相同。生活是需要耐心的,成功是一个自然的过程,伟大是由耐心积累而成的。

企立 跨行

自见 自是

自伐 自矜

急于求成 内心急躁

根源

本质

追逐显相 看重我“有”

恶果

余食赘行

令人厌恶

有道者不处

企者、跨者

自见、自是

自伐、自矜

反

面

论

证

有道者不处

正面

结论

余食赘行

比喻论证

排比举例

3、本章运用了什么论证方法?写了什么内容?

启示:顺道而行,谦下守成,不可急躁冒进

课堂小结

辐条

泥土

门窗

无

车子

器皿

屋室

有之以为利,无之以为用

老子的智慧:要正视那些曾被你忽视的“无”,发掘其潜能和价值

课堂小结

企者、跨者

自见、自是

自伐、自矜

反

面

论

证

有道者不处

正面

结论

儒家的核心思想 ?

“仁”——伦理道德学

“克己复礼为仁”

“礼”——正名(贵贱尊卑秩序)

“名不正则言不顺”

“君君,臣臣,父父,子子”

“已所不欲,勿施于人”

“己欲立而立人,

己欲达而达人”

……

道家的核心思想 ?

“道”——天地万物的本源及其运行规律。

“道法自然”

“无为而治”

思考:儒道有何异同?

当堂训练

儒道两家的思想互补之因:

存在差异是前提,互补就是各取所长,融会贯通。

儒家——社会伦理问题(人与人的关系),道德完善+社会责任

道家——哲学问题(人与自然的关系), 宁静和谐+超越世俗

中国古代知识分子的文化心理——既以天下为己任,锐意进取,建功立业,【儒】

又超然通达,淡泊名利,洁身自好。【道】

统治者的治国之术——以民为本+安人宁国

不满社会现实

自身修养

积极进取

使命责任

自然天性

宁静和谐

超越世俗

疗救社会,使之恢复正常的秩序

儒

道

加法

减法

异同

粮店

药店

高中语文 选择性必修上册 第二单元

(第二课时)

学习目标

1、落实文言基础知识,疏通后两章文意。

2、理解选文思想内容,领悟老子的唯物辩证主义和道家文化内涵,思考其现实意义。

自学指导一(4分钟)

1.根据课下注释,完成第三则翻译。

2. 如何理解“知人者与自知者”“胜人者与自胜者”?为什么说自知者、自胜者境界更高?

3.如何理解“知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿”这两句话与上文的联系

4、知足者指的是“知足常乐”吗?那知足是否是“满足现状、不求进取”的意思?

知人者智,自知者明。

胜人者有力,自胜者强。

知足者富,强 qiǎng 行者有志。

不失其所者久,死而不亡者寿。

第三十三章

智:智慧,聪明

明:明达(明通,通达事理)

自胜者强:宾语前置,胜自者强

强qiǎng行者:勤勉而行的人。强,竭力,勉力

不失其所者:不丧失立身之基的人

所:处所,地方

不亡:不消亡,不朽

寿:长寿,有道之人身死而道长存,这就是寿

了解别人的人聪明,了解自己的人明达。

战胜别人的人有力量,战胜自己的人刚强。

知道满足的人富有,勤勉而行的人有意志。

不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

2、如何理解“知人者与自知者”“胜人者与自胜者”?为什么说自知者、自胜者境界更高?

“知人者”,知人不知己,知外不知内,是一般之智。

“自知者”,知人更知己,了解内心,是心灵之明,明于道。反省自身,把握自己,体察生命本质。内外皆明的自知者,比知人者境界更高。

“胜人者”,凭借外在力量战胜别人,只是有力量。

“自胜者”,凭借内在意志战胜自我,克制欲望,摒除杂念;能把控自己的人,才能达到无所不容、物我两忘的境界,才称得上强者。

老子强调我们不仅要向外探求,了解他人,更要多和自己对话,了解自己。

3、如何理解“知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿”这两句话与上文的联系

知足者富——真正的富有并不是满足于现状,也不是满足于物质匮乏,而是对自知、自胜的程度达到一定境界而感到满足,这才算富有。知足者不失“自知”“自胜”立身之本,才可以立身长久。如把“知足者富”解释为“知足常乐”,或理解为对物质生活不做过多要求就是富有,都与老子思想不相符合。

强行者有志--强行者自知自胜,并努力奋进,求道不息,这样的人身体虽然消失,但他所传承的道仍然存在,才称得上长寿不朽。如把“强行者有志”简单理解成发愤图强,才算有志气;把“死而不亡者寿”简单比附为“有的人死了,但还活在人民心中”,这就脱离了语境,与老子主张完全不同。

4、知足者指的是“知足常乐”吗?那知足是否是“满足现状、不求进取”的意思?

真正的富有并不是满足于现状,也不是满足于物质匮乏,而是对自知、自胜的程度达到一定境界而感到满足,这才算富有。知足者不失“自知”“自胜”立身之本,才可以立身长久。

启示:通过知人与自知,胜人与自胜,知足与强行,不失其所与死而不亡,两两比较辨析,告诉人们:人生唯有自知,自胜,自强,才能实现天地之志,与道长存。

自学指导二(7分钟)

1.根据课下注释,完成第四则翻译。

2.如何理解“为者败之,执者失之”?

3.民失败的原因是什么?

4、如何理解圣人的追求?

5、本章阐释了什么道理

第六十四章

其安易持,其未兆易谋,

其脆易泮pàn,其微易散。

为之于未有,治之于未乱。

其:代词,代后面动词所涉及的对象

安:安稳,稳定

持:持守

兆:征兆或苗头显露出来,显露迹象

谋:谋划,出主意解决

脆:脆弱

泮:同“判”,分离

微:细微,细小

散:散失

于未有,于未乱:状语后置。于,在

事物安然未生变的时候容易持守,

问题还没有显露迹象的时候容易解决,

事物脆弱时容易分离,

事物细微时容易散失。

在事情未发生时就处理妥当,

在没有陷入祸乱的时候就治理混乱。

第六十四章

合抱之木,生于毫末;

九层之台,起于累 léi土;

千里之行,始于足下。

为者败之,执者失之。

是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

合抱:两臂环抱,形容树身之粗大。

于毫末:状语后置,以下类同。于,从

毫末:毫毛的末端。比喻极其细微的事物。

九层:九级。亦用以喻极高。

累 léi 土:一筐土。累,同“蔂”,土筐。

为者败之:动手去做的就会坏事。 为,妄为

执:把持 失:失去

无为:不妄为,指顺应自然

两臂环抱起来的大树,是从细小的萌芽生长起来的;

极高的土台,是从一筐土开始构筑的;

千里的远行,是从脚下第一步开始走出来的。

动手去做的就会坏事,有所把持的就会失去。

所以,圣人顺其自然,故而不失败;不强行把持,故而不失去。

抓住关键,准确翻译

第六十四章

民之从事,常于几jī成而败之。

慎终如始,则无败事。

是以圣人欲不欲,不贵难得之货,

学不学,复众人之所过,

以辅万物之自然而不敢为。

之:主谓间,取消句子独立性

从事:做事

于:在; 而:表修饰

几 jī:接近 败:使……失败

慎:形作动,慎重对待

如:像,如同

欲不欲:想要常人所不想要的

贵:意动用法,以……为贵,重视

学不学:学习常人所不学习的

复:弥补、补救辅:辅助

人们做事,常常在接近成功的时候使事情失败了。

(如果)像开始时那样,慎重对待收尾,就不会使事情失败了。

因此,圣人想要常人所不想要的,从不重视稀有难得的货物,

圣人总是学习常人所不学习的,补救众人所常犯的过错,

来辅助天地万物的自然发展,而不敢妄为(妄加干预)。

2、如何理解“为者败之,执者失之”?

过分干预会导致有规律的内部系统紊乱,执着于此导致彻头彻尾失去它。

3、民失败的原因是什么?

慎终如始是让事物从一开始保持安的状态,之后一直保持安的状态至结束,预防大于干预。一贯保持谨慎,民就是在最后关头不够谨慎把持不住才失败。

(生于乱世的老子的思考)区分物→欲望→争夺(竞、盗、欺、伪)→天下大乱

欲不欲,学不学,不是说以不欲为欲,以不学为学。而是说圣人所欲、所学与常人的所欲、所学相反。

欲不欲:圣人不追求人人争夺追求的欲望(竞、盗、欺)

学不学:圣人学习天道而不是为了争夺而学习(伪学)

以辅万物之自然而不敢为:创造条件让万物按照规律运行

4、如何理解圣人的追求?

5、本章阐释了什么道理

第六十四章主要讲“治国”。

首先,指出“持于安,谋于未兆,泮其脆,散其微”四种现象,由此提出治世者要“为之于未有,治之于未乱”的方法,要居安思危,处盛防衰。

其次,举出事物由小而大、由少到多、由近及远的三个事例,由此提出治世者要循序渐进,慎终如始。

第三,强调圣人的做法,按自然规律做事,无为无执,所以无败无失。

全文总结

《老子》四章选文,表现了老子的思想主张,涉及修身养性、治国理政。

1.辩证分析“有”“无”的关系;

2.告诫我们不要“自见”“自是”“自伐”“自矜”,不可急躁冒进;

3.提醒我们加强个人品德修养,重在修身;

4.告诉我们事物发展变化的规律道理,要慎终如始。

课堂小结

一、论道:辩证分析“有”与“无”的联系

二、修身:谦下守中,不可急躁冒进

三、修身:个人品行修养,重在修身

四、治国:事物发展变化,注意萌芽状态

老子

四章

(1)老子认为,人不但要了解别人,也要了解自己,即“__________,_________”,以提高自身修养。

(2)老子以树木为喻,表达大的事物总是从小的东西发展起来的道理的句子是: _________,_________。

(3)老子认为,在事情将成之时,人们不够谨慎,开始懈怠,所以出现

“__________,___________ ”的结果。

(4)在《<老子>四章》中,表达了“有”能给人便利,是因为“无”发挥了它的作用的句子是:__________ ,__________ 。

(5)《老子》第十一章中指出“有”给人便利,“无”也发挥了作用的两句是:_____________,___________。

知人者智 自知者明

合抱之木 生于毫末

民之从事 常于几成而败之

故有之以为利 无之以为用

当堂训练:理解性默写

有之以为利 无之以为用

(6)《老子》第二十四章中指出自夸和自高自大的害处的两句

是:___________,____________。

自伐者无功 自矜者不长

(7)《老子》第三十三章中指出能了解、认识别人叫作智慧,能认识、了解自己才算聪明的两句是:__________,__________。

(8)《老子》中以高台为喻说明万事万物都是从微小发展壮大起来的句子是:“ , 。

(9)《老子》第三十三章中指出能战胜别人和能克制自己的弱点的重要性的两句是:______________,_____________。

(10)《老子》第六十四章中以树为喻,指出强大的事物都是从微小开始萌发的两句是:__________,_________。

(11)《老子》第六十四章中指出做事情坚持如一,就不会失败的情况的两句是:___________,__________。

知人者智 自知者明

课堂巩固:理解性默写

九层之台 起于累土

胜人者有力 自胜者强

合抱之木 生于毫末

慎终如始 则无败事

老子哲学与古希腊哲学一起构成了人类哲学的两个源头。

上善若水 祸福相倚 大器晚成 虚怀若谷

自知之明 大智若愚 功成不居 宠辱若惊

天网恢恢,疏而不漏

千里之行,始于足下

出自《老子》的成语

高中语文 选择性必修上册 第二单元

(第一课时)

学习目标

1、了解老子及其作品,落实文言基础知识,疏通前两章文意。

2、理解选文思想内容,领悟老子的唯物辩证主义和道家文化内涵,思考其现实意义。

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,或曰谥伯阳,春秋末期人。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。后被道教尊为始祖,称“太上老君”。

老 子

走近作者

《史记》:“孔子适周,将问礼于老子”

孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为赠。至于龙,吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

《史记·老子韩非列传》:老子学识渊博,曾担任周王室主管图书典籍的官职。

《道德经》,春秋时期老子(李耳)的哲学作品,又称《道德真经》《老子》《五千言》《老子五千文》,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上、下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章;后改为《道经》在前,主要为宇宙论和本体论;之后为《德经》,主要为人生论和政治论,一共81章。

《道德经》

作品简介

《道德经》《易经》和《论语》被认为是对中国人影响最深远的三部思想巨著。

以老庄为代表的道家思想,为当时社会开出了一剂与儒家截然相反的“药方”——主张以宇宙本体、万物之源的“道”作为法则,以“天道”驾驭“人道”,用“无为”实现“有为”。道家无为而治的学说主张,对中国哲学、中国社会乃至中国人都具有深刻影响。道家与儒家和后来的佛家,构成中国传统思想文化的内核。

历史背景

春秋时期,周朝式微,诸侯争霸,战乱频频,社会动荡不安,民不聊生。一些有识之士洞察祸福之机,深明成败之理,认为只有避世韬晦,才能保全个体的人格尊严和生命价值。

在这种情况下,老子针对统治者的治国方略,提出“无为而治”的思想,呼吁统治者要“无为”,不要过多干涉百姓生活。

老子的“无为”不是“不为”而是含有“不妄为”“不乱为”,要顺应客观态势,尊重自然规律的意思。数千年来,老子的“无为”思想对中华民族的性格行为和人生观产生了深刻的影响。

名家范读

1. 自由朗读课文,读准字音,停顿准确。

毂(gǔ) 埏埴(shān zhí) 户牖(yǒu)

矜(jīn) 赘(zhuì) 强行者(qiǎng)

泮(pàn) 累土(léi) 几成而败之(jī)

诵读正音

自学指导二(4分钟)

1.根据课下注释,完成第一则翻译。

2. 本章的主要内容是什么?

3.本章是如何论证“有”与“无”的辩证关系的?

4、老子对“有”和“无”的认识,与世俗常见有何不同

三十辐共一毂gǔ ,当其无,有车之用。

埏shān埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖yǒu以为室,当其无,有室之用。

故有之以为利,无之以为用。

辐:车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时代的车轮由三十根辐条所构成。

毂gǔ:车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴。

当其无,有车之用:车的功用正是产生于车毂的"无"。

当:在(某处,某时)。

其:代词,代车毂;代陶器;代房屋。

无:指车毂的中空处。

埏shān埴 zhí:和泥(制作陶器)。埏,揉和;埴,黏土。以为:把...做成

户牖:门窗。

有之以为利,无之以为用:"有"(车子、器皿、屋室)供人方便利用,正是"无"起了作用。

辐

毂

第十一章

译文:三十根辐条汇集到一个毂当中,车的功用正是产生于车毂中空地方的“ 无”。和泥制作陶器,陶器的功用正是产生于陶器中空地方的“ 无”。开凿门窗建造房屋,房屋的功用正是产生于房屋四壁中空地方的“ 无”。所以“ 有”( 车子、器皿、屋室) 供人方便利用,正是“ 无”起了作用。

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

辐条

泥土

门窗

无

车子

器皿

屋室

举例论证

3.本章是如何论证“有”与“无”的辩证关系的?

器物实体的“有” ,只是提供便利的条件;器物中空“无” ,才是其发挥作用的关键

有之以为利

无之以为用

启示:有无相生

2.本章的主要内容是什么?

明确:通过对“有”和“无”辩证关系的分析,体现老子“有无相生”的观点。

4、老子对“有”和“无”的认识,与世俗常见有何不同

一般人:只看到“实”和“有”及其作用,忽略另一面“空”和“无”的作用;只会利用“有”,不知“有”的功用是“无”造就而成。

老子:把“无”的作用突显出来,论述“有”“无”的关系。二者相互依存,相互为用;没有“无”就无所谓“有”。

有无相生、对立统一,是道家的重要思想

思维整合

老聃之理:“有”与“无”的相互关系(相互依存、相互为用、相生相成)

说理之妙:分析列举典型的日常生活用品,运用比喻论证阐明“无之以为用”的道理

“有”与“无”的辩证关系

经典之用:对学习、生活带来什么启示?

以退为进 以强为弱 以屈为伸 劳逸结合

知足常乐 冰山理论 休养生息

自学指导三(4分钟)

1.根据课下注释,完成第二则翻译。并思考本段运用了设么手法?

2. 怎样理解本章中“企者不立,跨者不行”的含义?

3.本章运用了什么论证方法?写了什么内容?

译文:踮起脚的人不能久立,跨大步的人行走不稳,自我显露的人不能显明,自以为是的人不能彰显,自我夸耀的人不能建功,自我夸耀的人不能长久。(这些行为)用道的观点来看,就叫作剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不这样做。

企者不立,跨者不行;自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

本章运用比喻、排比的手法,列举并剖析了四种人生态度及其后果。从正面得出结论:人不能“自见” “自是” “自伐” “自矜”。

第二十四章

2、怎样理解本章中“企者不立,跨者不行”的含义?

①“企”意为抬起脚跟,脚尖着地,“企者”是想要高出于人,想站得高,望得远,结果反而站不稳,甚至摔跤。

②“跨”即越过,阔步而行,“跨者”是想要比别人走先一步,想走得快,走得远,结果反而走不远,走不快,也走不久。

③究其原因就在于超过自己的能力,违背了自己本具的天性所致。凡是急躁冒进,急于功利,违背自然规律的行为,都不会长久,甚至会受到惩罚。

明确:有道是:欲速则不达,其意与“企者不立”、“跨者不行”相同。生活是需要耐心的,成功是一个自然的过程,伟大是由耐心积累而成的。

企立 跨行

自见 自是

自伐 自矜

急于求成 内心急躁

根源

本质

追逐显相 看重我“有”

恶果

余食赘行

令人厌恶

有道者不处

企者、跨者

自见、自是

自伐、自矜

反

面

论

证

有道者不处

正面

结论

余食赘行

比喻论证

排比举例

3、本章运用了什么论证方法?写了什么内容?

启示:顺道而行,谦下守成,不可急躁冒进

课堂小结

辐条

泥土

门窗

无

车子

器皿

屋室

有之以为利,无之以为用

老子的智慧:要正视那些曾被你忽视的“无”,发掘其潜能和价值

课堂小结

企者、跨者

自见、自是

自伐、自矜

反

面

论

证

有道者不处

正面

结论

儒家的核心思想 ?

“仁”——伦理道德学

“克己复礼为仁”

“礼”——正名(贵贱尊卑秩序)

“名不正则言不顺”

“君君,臣臣,父父,子子”

“已所不欲,勿施于人”

“己欲立而立人,

己欲达而达人”

……

道家的核心思想 ?

“道”——天地万物的本源及其运行规律。

“道法自然”

“无为而治”

思考:儒道有何异同?

当堂训练

儒道两家的思想互补之因:

存在差异是前提,互补就是各取所长,融会贯通。

儒家——社会伦理问题(人与人的关系),道德完善+社会责任

道家——哲学问题(人与自然的关系), 宁静和谐+超越世俗

中国古代知识分子的文化心理——既以天下为己任,锐意进取,建功立业,【儒】

又超然通达,淡泊名利,洁身自好。【道】

统治者的治国之术——以民为本+安人宁国

不满社会现实

自身修养

积极进取

使命责任

自然天性

宁静和谐

超越世俗

疗救社会,使之恢复正常的秩序

儒

道

加法

减法

异同

粮店

药店

高中语文 选择性必修上册 第二单元

(第二课时)

学习目标

1、落实文言基础知识,疏通后两章文意。

2、理解选文思想内容,领悟老子的唯物辩证主义和道家文化内涵,思考其现实意义。

自学指导一(4分钟)

1.根据课下注释,完成第三则翻译。

2. 如何理解“知人者与自知者”“胜人者与自胜者”?为什么说自知者、自胜者境界更高?

3.如何理解“知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿”这两句话与上文的联系

4、知足者指的是“知足常乐”吗?那知足是否是“满足现状、不求进取”的意思?

知人者智,自知者明。

胜人者有力,自胜者强。

知足者富,强 qiǎng 行者有志。

不失其所者久,死而不亡者寿。

第三十三章

智:智慧,聪明

明:明达(明通,通达事理)

自胜者强:宾语前置,胜自者强

强qiǎng行者:勤勉而行的人。强,竭力,勉力

不失其所者:不丧失立身之基的人

所:处所,地方

不亡:不消亡,不朽

寿:长寿,有道之人身死而道长存,这就是寿

了解别人的人聪明,了解自己的人明达。

战胜别人的人有力量,战胜自己的人刚强。

知道满足的人富有,勤勉而行的人有意志。

不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

2、如何理解“知人者与自知者”“胜人者与自胜者”?为什么说自知者、自胜者境界更高?

“知人者”,知人不知己,知外不知内,是一般之智。

“自知者”,知人更知己,了解内心,是心灵之明,明于道。反省自身,把握自己,体察生命本质。内外皆明的自知者,比知人者境界更高。

“胜人者”,凭借外在力量战胜别人,只是有力量。

“自胜者”,凭借内在意志战胜自我,克制欲望,摒除杂念;能把控自己的人,才能达到无所不容、物我两忘的境界,才称得上强者。

老子强调我们不仅要向外探求,了解他人,更要多和自己对话,了解自己。

3、如何理解“知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿”这两句话与上文的联系

知足者富——真正的富有并不是满足于现状,也不是满足于物质匮乏,而是对自知、自胜的程度达到一定境界而感到满足,这才算富有。知足者不失“自知”“自胜”立身之本,才可以立身长久。如把“知足者富”解释为“知足常乐”,或理解为对物质生活不做过多要求就是富有,都与老子思想不相符合。

强行者有志--强行者自知自胜,并努力奋进,求道不息,这样的人身体虽然消失,但他所传承的道仍然存在,才称得上长寿不朽。如把“强行者有志”简单理解成发愤图强,才算有志气;把“死而不亡者寿”简单比附为“有的人死了,但还活在人民心中”,这就脱离了语境,与老子主张完全不同。

4、知足者指的是“知足常乐”吗?那知足是否是“满足现状、不求进取”的意思?

真正的富有并不是满足于现状,也不是满足于物质匮乏,而是对自知、自胜的程度达到一定境界而感到满足,这才算富有。知足者不失“自知”“自胜”立身之本,才可以立身长久。

启示:通过知人与自知,胜人与自胜,知足与强行,不失其所与死而不亡,两两比较辨析,告诉人们:人生唯有自知,自胜,自强,才能实现天地之志,与道长存。

自学指导二(7分钟)

1.根据课下注释,完成第四则翻译。

2.如何理解“为者败之,执者失之”?

3.民失败的原因是什么?

4、如何理解圣人的追求?

5、本章阐释了什么道理

第六十四章

其安易持,其未兆易谋,

其脆易泮pàn,其微易散。

为之于未有,治之于未乱。

其:代词,代后面动词所涉及的对象

安:安稳,稳定

持:持守

兆:征兆或苗头显露出来,显露迹象

谋:谋划,出主意解决

脆:脆弱

泮:同“判”,分离

微:细微,细小

散:散失

于未有,于未乱:状语后置。于,在

事物安然未生变的时候容易持守,

问题还没有显露迹象的时候容易解决,

事物脆弱时容易分离,

事物细微时容易散失。

在事情未发生时就处理妥当,

在没有陷入祸乱的时候就治理混乱。

第六十四章

合抱之木,生于毫末;

九层之台,起于累 léi土;

千里之行,始于足下。

为者败之,执者失之。

是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

合抱:两臂环抱,形容树身之粗大。

于毫末:状语后置,以下类同。于,从

毫末:毫毛的末端。比喻极其细微的事物。

九层:九级。亦用以喻极高。

累 léi 土:一筐土。累,同“蔂”,土筐。

为者败之:动手去做的就会坏事。 为,妄为

执:把持 失:失去

无为:不妄为,指顺应自然

两臂环抱起来的大树,是从细小的萌芽生长起来的;

极高的土台,是从一筐土开始构筑的;

千里的远行,是从脚下第一步开始走出来的。

动手去做的就会坏事,有所把持的就会失去。

所以,圣人顺其自然,故而不失败;不强行把持,故而不失去。

抓住关键,准确翻译

第六十四章

民之从事,常于几jī成而败之。

慎终如始,则无败事。

是以圣人欲不欲,不贵难得之货,

学不学,复众人之所过,

以辅万物之自然而不敢为。

之:主谓间,取消句子独立性

从事:做事

于:在; 而:表修饰

几 jī:接近 败:使……失败

慎:形作动,慎重对待

如:像,如同

欲不欲:想要常人所不想要的

贵:意动用法,以……为贵,重视

学不学:学习常人所不学习的

复:弥补、补救辅:辅助

人们做事,常常在接近成功的时候使事情失败了。

(如果)像开始时那样,慎重对待收尾,就不会使事情失败了。

因此,圣人想要常人所不想要的,从不重视稀有难得的货物,

圣人总是学习常人所不学习的,补救众人所常犯的过错,

来辅助天地万物的自然发展,而不敢妄为(妄加干预)。

2、如何理解“为者败之,执者失之”?

过分干预会导致有规律的内部系统紊乱,执着于此导致彻头彻尾失去它。

3、民失败的原因是什么?

慎终如始是让事物从一开始保持安的状态,之后一直保持安的状态至结束,预防大于干预。一贯保持谨慎,民就是在最后关头不够谨慎把持不住才失败。

(生于乱世的老子的思考)区分物→欲望→争夺(竞、盗、欺、伪)→天下大乱

欲不欲,学不学,不是说以不欲为欲,以不学为学。而是说圣人所欲、所学与常人的所欲、所学相反。

欲不欲:圣人不追求人人争夺追求的欲望(竞、盗、欺)

学不学:圣人学习天道而不是为了争夺而学习(伪学)

以辅万物之自然而不敢为:创造条件让万物按照规律运行

4、如何理解圣人的追求?

5、本章阐释了什么道理

第六十四章主要讲“治国”。

首先,指出“持于安,谋于未兆,泮其脆,散其微”四种现象,由此提出治世者要“为之于未有,治之于未乱”的方法,要居安思危,处盛防衰。

其次,举出事物由小而大、由少到多、由近及远的三个事例,由此提出治世者要循序渐进,慎终如始。

第三,强调圣人的做法,按自然规律做事,无为无执,所以无败无失。

全文总结

《老子》四章选文,表现了老子的思想主张,涉及修身养性、治国理政。

1.辩证分析“有”“无”的关系;

2.告诫我们不要“自见”“自是”“自伐”“自矜”,不可急躁冒进;

3.提醒我们加强个人品德修养,重在修身;

4.告诉我们事物发展变化的规律道理,要慎终如始。

课堂小结

一、论道:辩证分析“有”与“无”的联系

二、修身:谦下守中,不可急躁冒进

三、修身:个人品行修养,重在修身

四、治国:事物发展变化,注意萌芽状态

老子

四章

(1)老子认为,人不但要了解别人,也要了解自己,即“__________,_________”,以提高自身修养。

(2)老子以树木为喻,表达大的事物总是从小的东西发展起来的道理的句子是: _________,_________。

(3)老子认为,在事情将成之时,人们不够谨慎,开始懈怠,所以出现

“__________,___________ ”的结果。

(4)在《<老子>四章》中,表达了“有”能给人便利,是因为“无”发挥了它的作用的句子是:__________ ,__________ 。

(5)《老子》第十一章中指出“有”给人便利,“无”也发挥了作用的两句是:_____________,___________。

知人者智 自知者明

合抱之木 生于毫末

民之从事 常于几成而败之

故有之以为利 无之以为用

当堂训练:理解性默写

有之以为利 无之以为用

(6)《老子》第二十四章中指出自夸和自高自大的害处的两句

是:___________,____________。

自伐者无功 自矜者不长

(7)《老子》第三十三章中指出能了解、认识别人叫作智慧,能认识、了解自己才算聪明的两句是:__________,__________。

(8)《老子》中以高台为喻说明万事万物都是从微小发展壮大起来的句子是:“ , 。

(9)《老子》第三十三章中指出能战胜别人和能克制自己的弱点的重要性的两句是:______________,_____________。

(10)《老子》第六十四章中以树为喻,指出强大的事物都是从微小开始萌发的两句是:__________,_________。

(11)《老子》第六十四章中指出做事情坚持如一,就不会失败的情况的两句是:___________,__________。

知人者智 自知者明

课堂巩固:理解性默写

九层之台 起于累土

胜人者有力 自胜者强

合抱之木 生于毫末

慎终如始 则无败事