6.1《老子》四章 课件(共43张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 6.1《老子》四章 课件(共43张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 31.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 13:23:48 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

高中语文 选择性必修上册 第二单元

选自《老子道德经注校释》

“李母怀胎八十一载,逍遥李树下,割左腋而生。”

——《史记正义》

“老君姓李名耳,字伯阳,父楚苦县厉乡曲仁里人也,谥曰聃或曰老子,耳漫无轮故号曰聃,为周藏室史。”

——《史记·老子韩非列传》

老子其人

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,春秋时期哲学家,道家学派创始人,与庄子并称“老庄”。做过周朝“守藏室之史”,相传孔子曾向他问礼。后被道教尊为始祖,称“太上老君”。在唐朝,被追认为李姓始祖。曾被列为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

老子修道德,其学以自隐无名为务。居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关令尹喜曰:“子将隐矣,强为我著书。”于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去,莫知其所终。

——《史记·老子韩非列传》

《道德经》

《老子》又称《道德经》,共81章,5000余字,分《道经》、《德经》上下两篇,以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,多以政治为旨归,被誉为万经之王。

“道”作为天地万物存在的本原与本体,缔造、成就了天地万物。但道成就天地万物,并非有意作为,而完全出于无意作为,完全是自然而然。

老子哲学的核心思想是“道生万物”的宇宙生成说(“人法地,地法天,天法道,道法自然”),宇宙是一个自然产生、自然演变的过程,天地万物是依照自然规律发展变化的,而“道”是世界的本源,并有自己的运行规律。所以道又可称为“天地之始、万物之母、众妙之门”。(道生一,一生二,二生三,三生万物。)

《老子》以“道”解释宇宙万物的演变。

道本思想

太极阴阳

老子试图建立一个适合于所有事物的理论,一切事物都遵循这样的规律(道)

老子认为相互对立的事物会互相转化,即是阴阳转化。转化的方法(德)来源于事物的规律(道)

天地万物都是相反相成的

朴素的辩证法(思想核心)

对立:老子认为世界上任何事物都是相比较而存在的。美丑、善恶、有无、难易、长短都是相互依存的,有此才有彼,有是才有非,有善才有恶。

统一:表面看来,相反的两个方面是相互对立的,而实际上又是相互包含、相互渗透的。“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”任何事物都是你中有我,我中有你。

转变:任何事物都不是一成不变的。老子认为事物发展到一定程度,必然会向相反的方面转化,所谓“物壮则老,“兵强则灭”。

量(质)变:事物的发展、事物向反面的转化,并不是一下子实现的,需要经历一个数量上不断积累的过程。“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”

老子思想的表现

在立身处世上,老子强调“不争”“柔弱”“知足”等,主张把自己放在弱者地位,认为“柔弱胜刚强”。

在政治思想上,老子主张“无为而治”,呼吁统治者要“无为”,不要过多干涉百姓生活。老子的“无为”不是“不为”而是含有“不妄为”“不乱为”,要顺应客观态势,尊重自然规律的意思。其理想政治境界是“小国寡民”,“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”。

老子四章

三十辐共一毂gǔ,当其无,有车之用。埏埴shān zhí以为器,当其无,有器之用。凿户牖yǒu以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。(第十一章)

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜jīn者不长。其在道也,曰余食赘zhuì行,物或恶之。故有道者不处。(第二十四章)

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强qiǎng行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。(第三十三章)

其安易持,其未兆易谋。其脆易泮pàn,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累léi土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败,无执,故无失。民之从事,常于几jī成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过。以辅万物之自然而不敢为。(第六十四章)

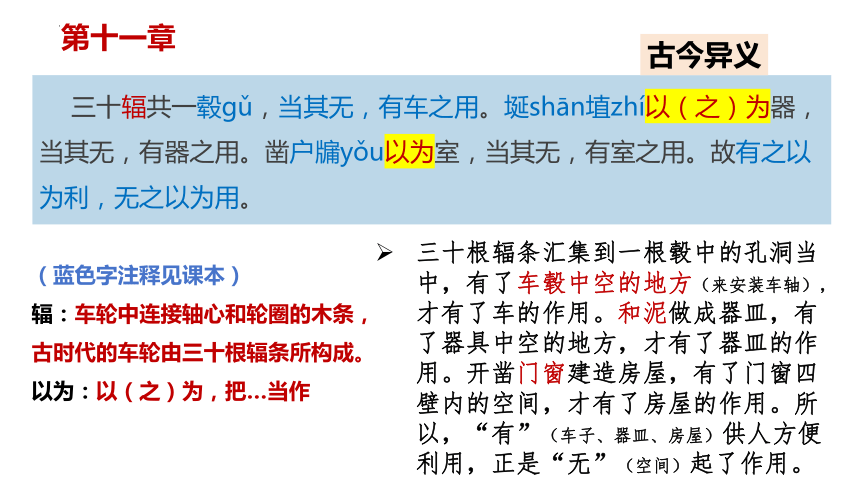

三十辐共一毂gǔ,当其无,有车之用。埏shān埴zhí以(之)为器,当其无,有器之用。凿户牖yǒu以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

(蓝色字注释见课本)

辐:车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时代的车轮由三十根辐条所构成。

以为:以(之)为,把…当作

三十根辐条汇集到一根毂中的孔洞当中,有了车毂中空的地方(来安装车轴),才有了车的作用。和泥做成器皿,有了器具中空的地方,才有了器皿的作用。开凿门窗建造房屋,有了门窗四壁内的空间,才有了房屋的作用。所以,“有”(车子、器皿、房屋)供人方便利用,正是“无”(空间)起了作用。

古今异义

第十一章

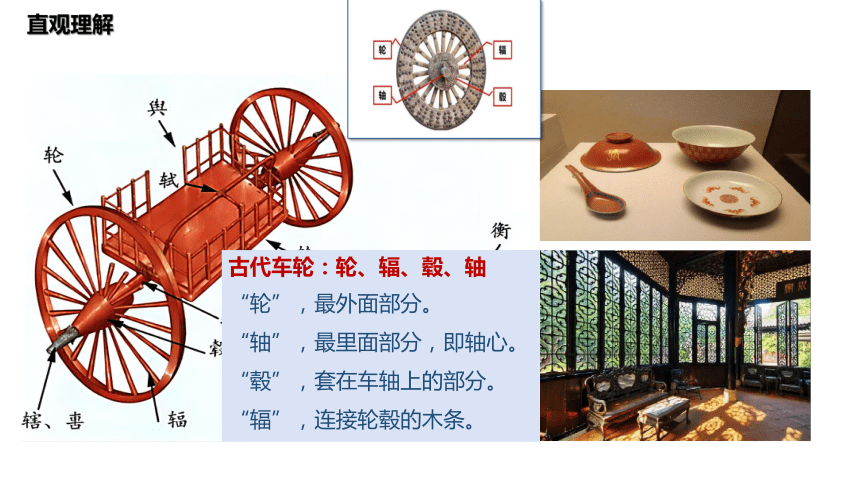

直观理解

古代车轮:轮、辐、毂、轴

“轮”,最外面部分。

“轴”,最里面部分,即轴心。

“毂”,套在车轴上的部分。

“辐”,连接轮毂的木条。

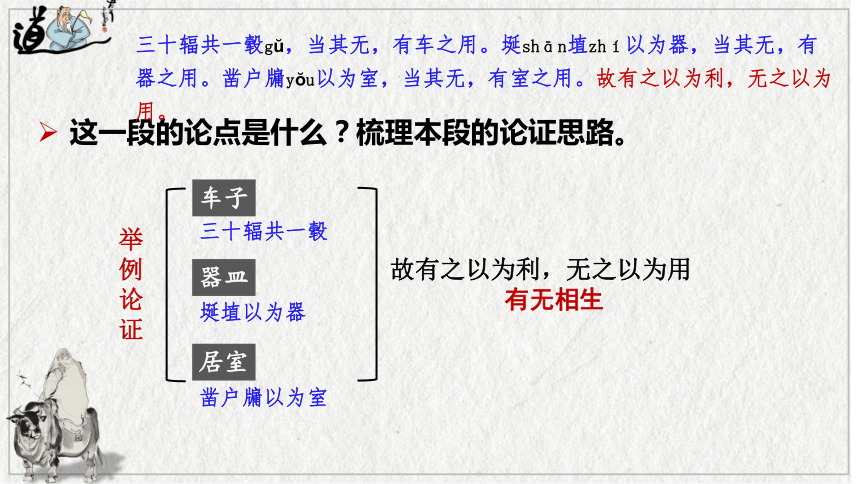

这一段的论点是什么?梳理本段的论证思路。

三十辐共一毂g ,当其无,有车之用。埏shān埴zhí以为器,当其无,有器之用。凿户牖y u以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

举例论证

车子

器皿

居室

三十辐共一毂

埏埴以为器

凿户牖以为室

故有之以为利,无之以为用

有无相生

你如何理解“故有之以为利,无之以为用”?其中蕴含着“有”和“无”怎样的关系?

“有”与“无”对立统一,相互依存,相互作用。

“有”作为实体,带给人便利,但它只有和“无”相配合时才能显示出它的用处来。“无”让“有”发挥作用。没有“空”和“无”,就不能发挥“有”的作用。

因此,“天下万物生于有,有生于无”。

思考:联系现实生活,“无”都在哪些方面发挥着怎样的作用?

艺术领域的“留白”(诗文;国画),虚实相生。

于无声处听惊雷,于无色处见繁花。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

只有处于空杯状态,才能注入活水。

思考:联系现实生活,“无”都在哪些方面发挥着怎样的作用?

人际交往领域的“分寸感”“空间感”

学习工作时的“劳逸结合”

读书时的“思考空间”

政治历史领域的“修养生息”

大家现在都在着眼于结果(有),拿结果与自己的现状对比,使自己内心充满焦虑,担心自己做不到,和目标差太远。

但是通往结果的是,大家达到目标前的努力(无)。这才是真正发挥关键作用的东西。一直努力去做,总会向着目标靠近的。

企者不立,跨者不行,自见xiàn者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长cháng。其在道也,曰余食赘zhuì行,物或恶wù之,故有道者不处chǔ。

译:踮起脚的人不能久立,跨大步的人行走不稳。自我显露的不能显明,自以为是的不能彰显,自我夸耀的不能建功,自我夸耀的不能长久。用道的观点来看,(以上这些急躁炫耀的行为)就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不这样做。

(1)明:形→动,显明 彰:形→动,彰显

(2)功:名→动,建立功勋

(3)余食赘行:成语,意为吃剩的食物,身上的赘瘤。比喻遭人讨厌的东西。

(蓝色字注释见课本)

(4)物:代词,这里指常人。

(5)或:常常。

踮起脚尖的人

古今:行走不稳

通“形”,形貌

第二十四章

思考:怎样理解“企者不立,跨者不行”的含义?

①“企者”,踮着脚做事情,想要高出于人,想站得高望得远,结果反而站不稳,甚至摔跤。

②“跨者”,想要比别人走先一步,想走得太快,结果反而走不快,也走不远。

③究其原因:企者,跨者都是违背身体本来状态的动作,凡违背规律,急功近利的行为,都不会长久。

欲速则不达。

思考:怎样理解“自见者不明,自是者不彰”“自伐者无功,自矜者不长”的含义?

苏格拉底:“真正的高人就像大圆,视野大、格局大,接触到的信息多,他们知道人外有人,天外有天,反而觉得自己很渺小”

“自见”“自是”,只关注自我,只依赖自我,就无法吸收客观的东西,会局限在自己狭隘的小范围和狭隘的主观意识,导致他们不能明白真相,常被假象蒙蔽,使真相得不到彰明。

刘邦自知与项羽自矜功伐

刘邦:“夫运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如子房;镇国家,抚百姓,给饷馈,不绝粮道,吾不如萧何;连百万之众,战必胜,攻必取,吾不如韩信。三者皆人杰,吾能用之,此吾所以取天下者也。”

----《史记·高祖本纪》

“垓下之战”,项羽战败,自刎之前他说:“吾起兵至今八岁矣,身七十馀战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。”

司马迁评价项羽:自矜功伐,经营天下,五年卒亡其国,身死东城尚不觉寤,而不自责,过矣。

“企者”是抬高自身,自见,自是,自伐,自矜以上四种是抬高自身的具体表现,皆与大道背离,没有智慧。

——其在道也,曰余食赘形。物或恶之,故有道者不处。

联系现实

人都有虚荣心和功利上进心,好高争先,都想在竞争的社会中占有一席之地。过于急功近利,急于把自己尽快地推销出去,所以争着抢着展示自己,恃才冒进,张扬自己,甚至不择手段。岂不知,这样积极的结果也许适得其反。真正的智慧的人是平时不显山露水,关键时刻才出动,不鸣则已,一鸣惊人。

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之。故有道者不处。

小结梳理论证思路。

启示:顺道而行,不自己妄为,不可急躁冒进

反面论述

排比列举

自见者不明,自是者不彰

自伐者无功,自矜者不长

余食赘行

比喻论证

企者不立,跨者不行

剖析四种人生态度

正面结论:

有道者不处

——治国之道、修身之理

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强qiǎng行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

译:能够了解别人的人是有智慧的,能够了解自己的人是聪明的。能够战胜别人的人是有力的,能够战胜自己的人是刚强的。知道满足的人是富有的,勤勉而行的人是有意志的。不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

(1)强:刚强、果决。

(2)强行者有志:

勤勉而行的人是有志气的。

(3)不失其所者久:不丧失立身之基的人 能够活得长久。

(4)死而不亡者寿:死而不朽的人就是长寿。

寿:名→动,长寿

宾语前置

古今异义

古:强劲、奋进

第三十三章

思考:如何理解“知人者与自知者”“胜人者与自胜者”?

为什么说自知者、自胜者境界更高?

知人不易,自知更难。

自知需要哪些条件?怎样才能自知?

①需要有虚怀若谷的态度和胸襟,多听听别人的意见建议。

②需要保持“吾日三省吾身”的自觉,在不断审视自我、听取他人意见的基础上全面看待自我、理性认识自我。

“知人者智,自知者明”让我们不但要向外探求,了解他人,更要多和自己对话,了解自己。

胜人者有力,自胜者强。

“破山中贼易,破心中贼难。”——王阳明

自胜,难在破除心中之贼,贵在挑战超越自我。真正的强者,能战胜自己的欲望,战胜自己的烦恼、贪婪与妄念,做到有所为,有所不为。

“故欲胜人者,必先自胜,欲知人者,比先自知。存亡安危,勿求于外,务在自知,败莫大于不自知。”

思考:如何理解“知足者富”?知足者指的是“知足常乐”吗?

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。

知足者富——能充分自知,全面客观认识自我的人称得上富有。

强行者有志——能不断战胜自我的人有坚韧不拔的意志。

自知+自胜+知足+强行=长久、长寿

如果对已经达到的境界(自知、自胜的程度)感到知足,可称得上富有,但精益求精、强劲奋进才称得上有(求道的)意志。

那些知足者“不失其所”,可以立身长久;但强行者求道不息,身死道存,与道同在,才称得上“寿”,即不朽。

(参见饶尚宽译注《老子》,中华书局年2006版)

人的一生,要死去三次。

第一次,当你的心跳停止,呼吸消逝,你在生物学上被宣告了死亡;

第二次,当你下葬,人们穿着黑衣出席你的葬礼,他们宣告,你在这个社会上不复存在,你悄然离去;

第三次死亡,是这个世界上最后一个记得你的人,把你忘记,于是,你就真正地死去。整个宇宙都将不再和你有关。

——大卫·尹格曼《生命的清单》

三年以来在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!

三十年以来在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!

由此上溯到一千八百四十年从那时起为了反抗内外敌人争取民族独立和人民自由幸福 在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽!

——《人民英雄纪念碑碑文》毛泽东

小结

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

对偶排比

层层递进

加强自我修养

自知、自胜

自足、强行

——修身之道

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

第六十四章

(蓝色字注释见课本)

状语后置

事物处于安定的时候就易于把持,事物还没有显现征兆的时候就易于图谋,事物处于脆弱的时候就容易破灭,事物处于细微的时候就容易散逸。应当在事情还没有发生以前就早作处理,在祸乱还没有发生之前就予以治理。合抱的大木,生于细小的萌芽;九层的高台,是从一筐土开始堆起的;千里的远行,从脚下开始启程。出于强力的,一定会失败,加以把持的,一定会失去。因此圣人无所作为就不会失败,无所持守便不会失去。而普通人做事,常常是快要成功时就遭受失败。面对即将完成的事物,就像是对待开始的时候一样慎重,那么就不会失败。因此圣人以无欲当作自己的欲求,不珍贵难得的货物;以不学当作学习的根本,将众人的过失重新复归于正道。辅佐万物自然生长而不敢妄为。

第一层:其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

未雨绸缪/防患未然/居安思危/有备无患/防微杜渐/凡事预则立不预则废。

排比句,强调做事要善于把握先兆,抓住苗头,防患于未然。

凡事在初始阶段更便于控制,利于解决。

事物

未变

未兆

脆弱

细微

易持守

易解决

易消解

易散失

问题

未出现

容易解决

中国的哲学是时间的哲学,主张在时间流中去探讨事物的衍生规律,获得处理问题的智慧。比如,中医讲究“治未病”,病要在未得时医治,等显现出来已经晚了一步。主张要有忧患意识,居安思危。主张凡事预则立,不预则废。处理问题,治国理政,要学会“下先手棋”等。《老子》讲“为之于未有,治之于未乱”就是这个意思。

当前,我国经济社会发展正处于全面深化改革的重要历史时期,呈现出许多不同以往的新特点、新情况,对于各种问题,要防患于未然,化解于无形。即便形势很好,我们仍要保持清醒头脑,能敏锐发现问题的苗头。

图难于其易,为大于其细。天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。

——习近平在比利时布鲁日欧洲学院的演讲(2014年4月1日)

“图难于其易,为大于其细;天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。” ——《老子》第六十三章(节选)

第二层:合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

举例论证

“大”是由“小”发展起来的,“高”是从“低”积累起来的,“长”是从“短”变化而来的。

承接上文,易于处理而不处理,便有恶果。所以,圣人在事情刚出现或在萌芽之时就把它化解掉它。

第三层:为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

“无为”,不是一无所为,而是要顺势而为。

第四层:民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

九仞之山,亏于一篑。《论语》

普通人做事经常功败垂成;所以“慎终如始,则无败事。”

第五层:是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

统治者,不以常人之欲为欲,不以那些难得之物为贵;学习常人所不学的道理,来补救众人的过失。

统治者要超然,跳出普通人的欲望,才能真正洞悉事物运行的规律,才能运用规律,顺势而为。

小结

其安易持,其未兆易谋。其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败,无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过。以辅万物之自然而不敢为。

把握先兆

其安易持,其未兆易谋

其脆易泮,其微易散

为之于未有,治之于未乱

重视细节

合抱之木,生于毫末

九层之台,起于累土

千里之行,始于足下

洞察先机

抓好细节

圣人无为

百姓慎终如始

圣人辅万物之自然不敢为

做事要遵循自然规律,不妄为。

《<老子>四章》主要阐述了老子关于“有”和“无”辩证关系的分析、有道之人不彰显自我的道理,强调了人要“自知”“自胜”“知足”“强行”,加强自我修养的观点,并告诉人们依照自然规律,从小事做起,“无为而治”,这四章从不同角度体现了老子的观点。

A

B

C

D

论道 辩证分析“有”与“无”的联系

修身 谦下守中,不可急躁冒进

修身 个人品行修养,重在修身

治国 事物发展变化,注意萌芽状态

课堂小结

①善用具体形象表现抽象哲理。

以生活现象举例说理,概括抽象道理。如用 “毂”“器”“室”说明世间万物都存在“有”和“无”的对立统一,相依相生。

②善用逆向思维。

从常人思维的反面提出问题从而达到正面说理的效果。如圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过”等。

③语言凝练精妙,多用格言、警句,善用比喻、排比、对偶等修辞。

写作特色

——南怀瑾:《老子他说》

对这三家(儒佛道),我经常比喻:儒家像粮食店,绝不能打。否则,打倒了儒家,我们就没有饭吃,没有精神粮食;佛家是杂货店,像大都市的百货公司,各式各样的日用品俱备,随时可以去逛逛,有钱就选购一些回来,没有钱则观光一番,无人阻拦。但里面所有,都是人生必需的东西,也是不可缺少的;

道家则是药店,如果不生病,一生也可以不必去理会它,要是一生病,就非自动找上门去不可。

儒家偏重社会伦理,思考人与人的关系,强调道德完善和人格提升,注重积极进取的历史使命感和社会责任心;侧重人道。

合作探究

儒道互补体现在何处?

道家偏重哲学问题,思考人与自然的关系,强调摆脱出世入世的束缚,注重宁静和谐与超越世俗的观念;侧重天道。

从“儒道互补”看“钗黛合一”

宝钗似乎是一个儒家人物,谨言慎行、积极进取,近乎“圣人”;而黛玉则更像一个道家人物,自然率真、灵动飘逸,婉若“仙子”。前者是主流、正统,因此为“(蘅芜)君”;后者为辅助,因此为“(潇湘)妃(子)”。

湘云最初受宝钗影响,倾向于儒家,如她向宝玉所说的仕途经济;后来,与黛玉也颇为知心,如凹晶馆联诗。这是中国古代士大夫常走的一条路:最初总是希望能够“学而优则仕”,有一番作为;当理想受挫、四顾茫然时,便思退隐,寄情山水。

古代知识分子同有儒道思想:陶渊明、李白、苏轼

不满社会现实

自身修养

积极进取

使命责任

自然天性

宁静和谐

超越世俗

疗救社会,使之恢复正常的秩序

儒

道

加法

减法

异同

粮店

药店

高中语文 选择性必修上册 第二单元

选自《老子道德经注校释》

“李母怀胎八十一载,逍遥李树下,割左腋而生。”

——《史记正义》

“老君姓李名耳,字伯阳,父楚苦县厉乡曲仁里人也,谥曰聃或曰老子,耳漫无轮故号曰聃,为周藏室史。”

——《史记·老子韩非列传》

老子其人

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,春秋时期哲学家,道家学派创始人,与庄子并称“老庄”。做过周朝“守藏室之史”,相传孔子曾向他问礼。后被道教尊为始祖,称“太上老君”。在唐朝,被追认为李姓始祖。曾被列为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

老子修道德,其学以自隐无名为务。居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关令尹喜曰:“子将隐矣,强为我著书。”于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去,莫知其所终。

——《史记·老子韩非列传》

《道德经》

《老子》又称《道德经》,共81章,5000余字,分《道经》、《德经》上下两篇,以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,多以政治为旨归,被誉为万经之王。

“道”作为天地万物存在的本原与本体,缔造、成就了天地万物。但道成就天地万物,并非有意作为,而完全出于无意作为,完全是自然而然。

老子哲学的核心思想是“道生万物”的宇宙生成说(“人法地,地法天,天法道,道法自然”),宇宙是一个自然产生、自然演变的过程,天地万物是依照自然规律发展变化的,而“道”是世界的本源,并有自己的运行规律。所以道又可称为“天地之始、万物之母、众妙之门”。(道生一,一生二,二生三,三生万物。)

《老子》以“道”解释宇宙万物的演变。

道本思想

太极阴阳

老子试图建立一个适合于所有事物的理论,一切事物都遵循这样的规律(道)

老子认为相互对立的事物会互相转化,即是阴阳转化。转化的方法(德)来源于事物的规律(道)

天地万物都是相反相成的

朴素的辩证法(思想核心)

对立:老子认为世界上任何事物都是相比较而存在的。美丑、善恶、有无、难易、长短都是相互依存的,有此才有彼,有是才有非,有善才有恶。

统一:表面看来,相反的两个方面是相互对立的,而实际上又是相互包含、相互渗透的。“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”任何事物都是你中有我,我中有你。

转变:任何事物都不是一成不变的。老子认为事物发展到一定程度,必然会向相反的方面转化,所谓“物壮则老,“兵强则灭”。

量(质)变:事物的发展、事物向反面的转化,并不是一下子实现的,需要经历一个数量上不断积累的过程。“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”

老子思想的表现

在立身处世上,老子强调“不争”“柔弱”“知足”等,主张把自己放在弱者地位,认为“柔弱胜刚强”。

在政治思想上,老子主张“无为而治”,呼吁统治者要“无为”,不要过多干涉百姓生活。老子的“无为”不是“不为”而是含有“不妄为”“不乱为”,要顺应客观态势,尊重自然规律的意思。其理想政治境界是“小国寡民”,“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”。

老子四章

三十辐共一毂gǔ,当其无,有车之用。埏埴shān zhí以为器,当其无,有器之用。凿户牖yǒu以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。(第十一章)

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜jīn者不长。其在道也,曰余食赘zhuì行,物或恶之。故有道者不处。(第二十四章)

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强qiǎng行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。(第三十三章)

其安易持,其未兆易谋。其脆易泮pàn,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累léi土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败,无执,故无失。民之从事,常于几jī成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过。以辅万物之自然而不敢为。(第六十四章)

三十辐共一毂gǔ,当其无,有车之用。埏shān埴zhí以(之)为器,当其无,有器之用。凿户牖yǒu以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

(蓝色字注释见课本)

辐:车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时代的车轮由三十根辐条所构成。

以为:以(之)为,把…当作

三十根辐条汇集到一根毂中的孔洞当中,有了车毂中空的地方(来安装车轴),才有了车的作用。和泥做成器皿,有了器具中空的地方,才有了器皿的作用。开凿门窗建造房屋,有了门窗四壁内的空间,才有了房屋的作用。所以,“有”(车子、器皿、房屋)供人方便利用,正是“无”(空间)起了作用。

古今异义

第十一章

直观理解

古代车轮:轮、辐、毂、轴

“轮”,最外面部分。

“轴”,最里面部分,即轴心。

“毂”,套在车轴上的部分。

“辐”,连接轮毂的木条。

这一段的论点是什么?梳理本段的论证思路。

三十辐共一毂g ,当其无,有车之用。埏shān埴zhí以为器,当其无,有器之用。凿户牖y u以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

举例论证

车子

器皿

居室

三十辐共一毂

埏埴以为器

凿户牖以为室

故有之以为利,无之以为用

有无相生

你如何理解“故有之以为利,无之以为用”?其中蕴含着“有”和“无”怎样的关系?

“有”与“无”对立统一,相互依存,相互作用。

“有”作为实体,带给人便利,但它只有和“无”相配合时才能显示出它的用处来。“无”让“有”发挥作用。没有“空”和“无”,就不能发挥“有”的作用。

因此,“天下万物生于有,有生于无”。

思考:联系现实生活,“无”都在哪些方面发挥着怎样的作用?

艺术领域的“留白”(诗文;国画),虚实相生。

于无声处听惊雷,于无色处见繁花。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

只有处于空杯状态,才能注入活水。

思考:联系现实生活,“无”都在哪些方面发挥着怎样的作用?

人际交往领域的“分寸感”“空间感”

学习工作时的“劳逸结合”

读书时的“思考空间”

政治历史领域的“修养生息”

大家现在都在着眼于结果(有),拿结果与自己的现状对比,使自己内心充满焦虑,担心自己做不到,和目标差太远。

但是通往结果的是,大家达到目标前的努力(无)。这才是真正发挥关键作用的东西。一直努力去做,总会向着目标靠近的。

企者不立,跨者不行,自见xiàn者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长cháng。其在道也,曰余食赘zhuì行,物或恶wù之,故有道者不处chǔ。

译:踮起脚的人不能久立,跨大步的人行走不稳。自我显露的不能显明,自以为是的不能彰显,自我夸耀的不能建功,自我夸耀的不能长久。用道的观点来看,(以上这些急躁炫耀的行为)就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不这样做。

(1)明:形→动,显明 彰:形→动,彰显

(2)功:名→动,建立功勋

(3)余食赘行:成语,意为吃剩的食物,身上的赘瘤。比喻遭人讨厌的东西。

(蓝色字注释见课本)

(4)物:代词,这里指常人。

(5)或:常常。

踮起脚尖的人

古今:行走不稳

通“形”,形貌

第二十四章

思考:怎样理解“企者不立,跨者不行”的含义?

①“企者”,踮着脚做事情,想要高出于人,想站得高望得远,结果反而站不稳,甚至摔跤。

②“跨者”,想要比别人走先一步,想走得太快,结果反而走不快,也走不远。

③究其原因:企者,跨者都是违背身体本来状态的动作,凡违背规律,急功近利的行为,都不会长久。

欲速则不达。

思考:怎样理解“自见者不明,自是者不彰”“自伐者无功,自矜者不长”的含义?

苏格拉底:“真正的高人就像大圆,视野大、格局大,接触到的信息多,他们知道人外有人,天外有天,反而觉得自己很渺小”

“自见”“自是”,只关注自我,只依赖自我,就无法吸收客观的东西,会局限在自己狭隘的小范围和狭隘的主观意识,导致他们不能明白真相,常被假象蒙蔽,使真相得不到彰明。

刘邦自知与项羽自矜功伐

刘邦:“夫运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如子房;镇国家,抚百姓,给饷馈,不绝粮道,吾不如萧何;连百万之众,战必胜,攻必取,吾不如韩信。三者皆人杰,吾能用之,此吾所以取天下者也。”

----《史记·高祖本纪》

“垓下之战”,项羽战败,自刎之前他说:“吾起兵至今八岁矣,身七十馀战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。”

司马迁评价项羽:自矜功伐,经营天下,五年卒亡其国,身死东城尚不觉寤,而不自责,过矣。

“企者”是抬高自身,自见,自是,自伐,自矜以上四种是抬高自身的具体表现,皆与大道背离,没有智慧。

——其在道也,曰余食赘形。物或恶之,故有道者不处。

联系现实

人都有虚荣心和功利上进心,好高争先,都想在竞争的社会中占有一席之地。过于急功近利,急于把自己尽快地推销出去,所以争着抢着展示自己,恃才冒进,张扬自己,甚至不择手段。岂不知,这样积极的结果也许适得其反。真正的智慧的人是平时不显山露水,关键时刻才出动,不鸣则已,一鸣惊人。

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之。故有道者不处。

小结梳理论证思路。

启示:顺道而行,不自己妄为,不可急躁冒进

反面论述

排比列举

自见者不明,自是者不彰

自伐者无功,自矜者不长

余食赘行

比喻论证

企者不立,跨者不行

剖析四种人生态度

正面结论:

有道者不处

——治国之道、修身之理

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强qiǎng行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

译:能够了解别人的人是有智慧的,能够了解自己的人是聪明的。能够战胜别人的人是有力的,能够战胜自己的人是刚强的。知道满足的人是富有的,勤勉而行的人是有意志的。不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

(1)强:刚强、果决。

(2)强行者有志:

勤勉而行的人是有志气的。

(3)不失其所者久:不丧失立身之基的人 能够活得长久。

(4)死而不亡者寿:死而不朽的人就是长寿。

寿:名→动,长寿

宾语前置

古今异义

古:强劲、奋进

第三十三章

思考:如何理解“知人者与自知者”“胜人者与自胜者”?

为什么说自知者、自胜者境界更高?

知人不易,自知更难。

自知需要哪些条件?怎样才能自知?

①需要有虚怀若谷的态度和胸襟,多听听别人的意见建议。

②需要保持“吾日三省吾身”的自觉,在不断审视自我、听取他人意见的基础上全面看待自我、理性认识自我。

“知人者智,自知者明”让我们不但要向外探求,了解他人,更要多和自己对话,了解自己。

胜人者有力,自胜者强。

“破山中贼易,破心中贼难。”——王阳明

自胜,难在破除心中之贼,贵在挑战超越自我。真正的强者,能战胜自己的欲望,战胜自己的烦恼、贪婪与妄念,做到有所为,有所不为。

“故欲胜人者,必先自胜,欲知人者,比先自知。存亡安危,勿求于外,务在自知,败莫大于不自知。”

思考:如何理解“知足者富”?知足者指的是“知足常乐”吗?

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。

知足者富——能充分自知,全面客观认识自我的人称得上富有。

强行者有志——能不断战胜自我的人有坚韧不拔的意志。

自知+自胜+知足+强行=长久、长寿

如果对已经达到的境界(自知、自胜的程度)感到知足,可称得上富有,但精益求精、强劲奋进才称得上有(求道的)意志。

那些知足者“不失其所”,可以立身长久;但强行者求道不息,身死道存,与道同在,才称得上“寿”,即不朽。

(参见饶尚宽译注《老子》,中华书局年2006版)

人的一生,要死去三次。

第一次,当你的心跳停止,呼吸消逝,你在生物学上被宣告了死亡;

第二次,当你下葬,人们穿着黑衣出席你的葬礼,他们宣告,你在这个社会上不复存在,你悄然离去;

第三次死亡,是这个世界上最后一个记得你的人,把你忘记,于是,你就真正地死去。整个宇宙都将不再和你有关。

——大卫·尹格曼《生命的清单》

三年以来在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!

三十年以来在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!

由此上溯到一千八百四十年从那时起为了反抗内外敌人争取民族独立和人民自由幸福 在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽!

——《人民英雄纪念碑碑文》毛泽东

小结

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

对偶排比

层层递进

加强自我修养

自知、自胜

自足、强行

——修身之道

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

第六十四章

(蓝色字注释见课本)

状语后置

事物处于安定的时候就易于把持,事物还没有显现征兆的时候就易于图谋,事物处于脆弱的时候就容易破灭,事物处于细微的时候就容易散逸。应当在事情还没有发生以前就早作处理,在祸乱还没有发生之前就予以治理。合抱的大木,生于细小的萌芽;九层的高台,是从一筐土开始堆起的;千里的远行,从脚下开始启程。出于强力的,一定会失败,加以把持的,一定会失去。因此圣人无所作为就不会失败,无所持守便不会失去。而普通人做事,常常是快要成功时就遭受失败。面对即将完成的事物,就像是对待开始的时候一样慎重,那么就不会失败。因此圣人以无欲当作自己的欲求,不珍贵难得的货物;以不学当作学习的根本,将众人的过失重新复归于正道。辅佐万物自然生长而不敢妄为。

第一层:其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

未雨绸缪/防患未然/居安思危/有备无患/防微杜渐/凡事预则立不预则废。

排比句,强调做事要善于把握先兆,抓住苗头,防患于未然。

凡事在初始阶段更便于控制,利于解决。

事物

未变

未兆

脆弱

细微

易持守

易解决

易消解

易散失

问题

未出现

容易解决

中国的哲学是时间的哲学,主张在时间流中去探讨事物的衍生规律,获得处理问题的智慧。比如,中医讲究“治未病”,病要在未得时医治,等显现出来已经晚了一步。主张要有忧患意识,居安思危。主张凡事预则立,不预则废。处理问题,治国理政,要学会“下先手棋”等。《老子》讲“为之于未有,治之于未乱”就是这个意思。

当前,我国经济社会发展正处于全面深化改革的重要历史时期,呈现出许多不同以往的新特点、新情况,对于各种问题,要防患于未然,化解于无形。即便形势很好,我们仍要保持清醒头脑,能敏锐发现问题的苗头。

图难于其易,为大于其细。天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。

——习近平在比利时布鲁日欧洲学院的演讲(2014年4月1日)

“图难于其易,为大于其细;天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。” ——《老子》第六十三章(节选)

第二层:合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

举例论证

“大”是由“小”发展起来的,“高”是从“低”积累起来的,“长”是从“短”变化而来的。

承接上文,易于处理而不处理,便有恶果。所以,圣人在事情刚出现或在萌芽之时就把它化解掉它。

第三层:为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

“无为”,不是一无所为,而是要顺势而为。

第四层:民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

九仞之山,亏于一篑。《论语》

普通人做事经常功败垂成;所以“慎终如始,则无败事。”

第五层:是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

统治者,不以常人之欲为欲,不以那些难得之物为贵;学习常人所不学的道理,来补救众人的过失。

统治者要超然,跳出普通人的欲望,才能真正洞悉事物运行的规律,才能运用规律,顺势而为。

小结

其安易持,其未兆易谋。其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败,无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过。以辅万物之自然而不敢为。

把握先兆

其安易持,其未兆易谋

其脆易泮,其微易散

为之于未有,治之于未乱

重视细节

合抱之木,生于毫末

九层之台,起于累土

千里之行,始于足下

洞察先机

抓好细节

圣人无为

百姓慎终如始

圣人辅万物之自然不敢为

做事要遵循自然规律,不妄为。

《<老子>四章》主要阐述了老子关于“有”和“无”辩证关系的分析、有道之人不彰显自我的道理,强调了人要“自知”“自胜”“知足”“强行”,加强自我修养的观点,并告诉人们依照自然规律,从小事做起,“无为而治”,这四章从不同角度体现了老子的观点。

A

B

C

D

论道 辩证分析“有”与“无”的联系

修身 谦下守中,不可急躁冒进

修身 个人品行修养,重在修身

治国 事物发展变化,注意萌芽状态

课堂小结

①善用具体形象表现抽象哲理。

以生活现象举例说理,概括抽象道理。如用 “毂”“器”“室”说明世间万物都存在“有”和“无”的对立统一,相依相生。

②善用逆向思维。

从常人思维的反面提出问题从而达到正面说理的效果。如圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过”等。

③语言凝练精妙,多用格言、警句,善用比喻、排比、对偶等修辞。

写作特色

——南怀瑾:《老子他说》

对这三家(儒佛道),我经常比喻:儒家像粮食店,绝不能打。否则,打倒了儒家,我们就没有饭吃,没有精神粮食;佛家是杂货店,像大都市的百货公司,各式各样的日用品俱备,随时可以去逛逛,有钱就选购一些回来,没有钱则观光一番,无人阻拦。但里面所有,都是人生必需的东西,也是不可缺少的;

道家则是药店,如果不生病,一生也可以不必去理会它,要是一生病,就非自动找上门去不可。

儒家偏重社会伦理,思考人与人的关系,强调道德完善和人格提升,注重积极进取的历史使命感和社会责任心;侧重人道。

合作探究

儒道互补体现在何处?

道家偏重哲学问题,思考人与自然的关系,强调摆脱出世入世的束缚,注重宁静和谐与超越世俗的观念;侧重天道。

从“儒道互补”看“钗黛合一”

宝钗似乎是一个儒家人物,谨言慎行、积极进取,近乎“圣人”;而黛玉则更像一个道家人物,自然率真、灵动飘逸,婉若“仙子”。前者是主流、正统,因此为“(蘅芜)君”;后者为辅助,因此为“(潇湘)妃(子)”。

湘云最初受宝钗影响,倾向于儒家,如她向宝玉所说的仕途经济;后来,与黛玉也颇为知心,如凹晶馆联诗。这是中国古代士大夫常走的一条路:最初总是希望能够“学而优则仕”,有一番作为;当理想受挫、四顾茫然时,便思退隐,寄情山水。

古代知识分子同有儒道思想:陶渊明、李白、苏轼

不满社会现实

自身修养

积极进取

使命责任

自然天性

宁静和谐

超越世俗

疗救社会,使之恢复正常的秩序

儒

道

加法

减法

异同

粮店

药店