贵州省黔南州2025年初中学业水平模拟考试(二)语文(无答案)

文档属性

| 名称 | 贵州省黔南州2025年初中学业水平模拟考试(二)语文(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 87.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 17:33:53 | ||

图片预览

文档简介

黔南州2025年初中学业水平模拟考试(二)

语文

同学们请注意:

1.全卷共8页,满分150分,答题时长150分钟。考试形式为闭卷。

2.请在答题卡相应位置作答,在试题卷上答题无效。

一、书写水平(5分)

1.请使用楷体字答题,书写规范、端正、整洁。此项根据作文的书写水平计分。(5分)

二、基础积累(共4道小题,20分)

蛇年新春庙会热闹非fán①,锣鼓声里人潮涌动、慷慨激昂。中央舞台正上演着戏曲,武生翻腾如游龙;杂技场中艺人表演蛇形柔术,令人叹为guān zhǐ ②。最受欢迎的是蛇年主题集市:摊位上有以蛇形为主体的剪纸、刺绣、彩绘等传统工艺品,它们做工精巧,彰xiǎn ③ 着民间手艺人精益求精的工匠精神。还有布艺蛇玩偶、蛇形灯笼等创意商品,同样让人爱不释手。游客带着刚买的小商品,走在满街飘散着美食香气的摊位间。整个庙会到处都洋溢着红火喜庆的年节气氛。

2.请根据上面文段的语境和拼音,用楷体字写出横线处的字词。(4分)

3.上面文段中加点词语使用不恰当的一项是(3分) 1

A.慷慨激昂 B.精益求精 C.创意 D.洋溢

4.根据所给信息默写相应内容。(10分)

①蒹葭苍苍, 为霜。 (《诗经·蒹葭》)

② ,古来共谈。 (陶弘景《答谢中书书》)

③有弟皆分散, 。 (杜甫《月夜忆舍弟》)

④枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道 瘦马。 (马致远《天净沙·秋思》)

⑤ ,化作春泥更护花。 (龚自珍《己亥杂诗<其五>》)

⑥不必说 的菜畦,光滑的石井栏······ (鲁迅《从百草园到三味书屋》)

⑦李白《行路难(其一)》中,比喻自己终将实现远大理想的句子是: , 。

启用前★注意保密

⑧《江城子·密州出猎》中,词人以魏尚自许,表达自己渴望得到朝廷重用的句子是: , ? 语文 第1页(共8页)

5.下列文学、文化常识表述有误的一项是(3分)

A.古时住宅旁常常栽桑树、梓树,后人就用“桑梓”一词来代指家乡。

B.孟子,名轲,字子舆,战国时期的思想家,是儒家学派的代表人物。

C.史铁生,作家,代表作有小说《蒲柳人家》,传记《人类群星闪耀时》。

D.《海燕》的作者是高尔基,苏联作家,代表作有自传体小说《童年》。

三、阅读能力(共15道小题,50分)

(一)整本书阅读

6.下图是《儒林外史》的部分回目名称,依据回目判断,这几回的主人公是(3分)

第二十一回 冒姓字小子求名 念亲戚老夫卧病

第二十二回 认祖孙玉圃联宗 爱交游雪斋留客

第二十三回 发阴私诗人被打 叹老景寡妇寻夫

A.牛浦郎 B.杜少卿 C.王冕 D.周进

7.请在下列情节中任选其一,概述这场“火”直接引发的后续情节。(2分)

情节一:《水浒传》中陆虞侯火烧草料场

情节二:《简·爱》中伯莎·梅森火烧桑菲尔德庄园

情节三:《西游记》中太上老君用八卦炉火烧孙悟空

(二)现代文阅读

馓子飘香①

马慧娟

节日里的小村庄到处都飘着胡麻油的香气,因为村里每天都有人炸馓子。小孩子的快乐时光也来了,手上油汪汪的,嘴唇油汪汪的,顺带着,空气也是油汪汪的。大家根据这油汪汪的气味就知道今天是谁家在炸馓子。

离天亮还有两个小时,母亲就架起了柴火锅,将买来的花椒大料倒进锅里,再加进去一桶水开始熬煮。随着花椒水的香气越来越浓郁,我也兴奋起来,我知道,炸馓子的序幕拉开了。

水熬好,便去请“把式”②。系着围裙的“把式”进门的时候,母亲已经在一个盆里打好了鸡蛋液,拿出了买来的白糖,油壶也已拎出来备着,只等“把式”下手和面。语文 第2页(共8页)

“把式”一边和母亲聊天,一边把花椒水舀出来晾着,顺便还给母亲解释这样做的原理。母亲一边点头一边配合。大把的白糖撒进去,黄澄澄的胡麻油倒进去,打成糊糊的鸡蛋掺进去,熬成褐色的花椒水淋进去,白白的面粉就丰富了起来。还有些会加蜂蜜,如果想吃咸味的,就再加盐。“把式”有条不紊地和着面,这个过程一直到了天亮才结束。而在另一边的大案板上,嫂子已经卷起袖子等着揉面,好奇地询问着“把式”揉面需要注意的细节。在地上,一个条桌已经支好,两个哥哥拿着比手臂粗的压面杠子,只等嫂子将“把式”和好的面揉到一起,就放到这个条桌上反复压。面团被搬到条桌上之前,条桌和面杠子都已经抹上了油,防止压面的时候粘连。压面是为了让鸡蛋液、油以及其他调料充分融合,更好地激发面粉的弹性。这样,搓馓子的时候才不会断,炸出的馓子才会酥脆。

炸馓子的每一个环节都体现着技术。压面需要两个人力气相当,配合默契,这样面团才能受力均匀,更好融合。两个哥哥经过好几轮的按压,面团被压成了长方形。又轮到嫂子上场了,她拿着刀把一整块面分成大小一样的面剂子。我和二姐就开始给这些面剂子抹油,然后放在一个大盆里。直到盆装满,再换下一个。看着一个个装满的盆,我干得更卖力了。

家里人多,馓子炸的就多,一直到一百多斤面粉压好,分割后装进盆里,已经是中午了。炕桌、案板都被清理出来,准备搓馓子。第一盆面已经醒好,只见母亲按照搓馓子的人数拿出来几块,用手指在中间钻个洞,然后抹上油,慢慢地捏成圈圈。直到圈圈越来越大,就可以放在桌上搓了。母亲一圈一圈地搓,搓到筷子粗细的时候才可以,再一圈一圈地盘,用两根长长的筷子挑起来放着。

另一边已经起锅烧油了,从油锅里捞馓子也是个技术活,所以这个过程还是得“把式”参与。将盘好的馓子先下进去一头,等稍微定型,再炸另一头,然后对折起来炸中间。等都定型了,就把长筷子抽出来,馓子就像一个小拱门一样漂浮在油锅里,被滚起来的热油簇拥着,直到颜色金黄,就可以捞出来了。忙活到下午,我们早已在旁边迫不及待,母亲、哥哥嫂子、二姐和我,每人挑起一筷子,任美味在口中“炸”开。父亲看着全家人,眼里满是高兴。这件大事解决了,节日也就过得圆满了。

如今,馓子仍然是节日里饭桌上必不可少的吃食,但村里人极少再去大张旗鼓地炸馓子了,而是选择在想吃的时候去买两把。买来的馓子永远是酥脆的,味道却再也不同。在馓子飘香的日子里,我的脑海中总会不自觉呈现出那些画面,陷入怀念······

【注释】①选自《人民日报》,有删改。馓(sǎn)子,一种油炸面食。②把式:专精某种技术的人。语文 第3页(共8页)

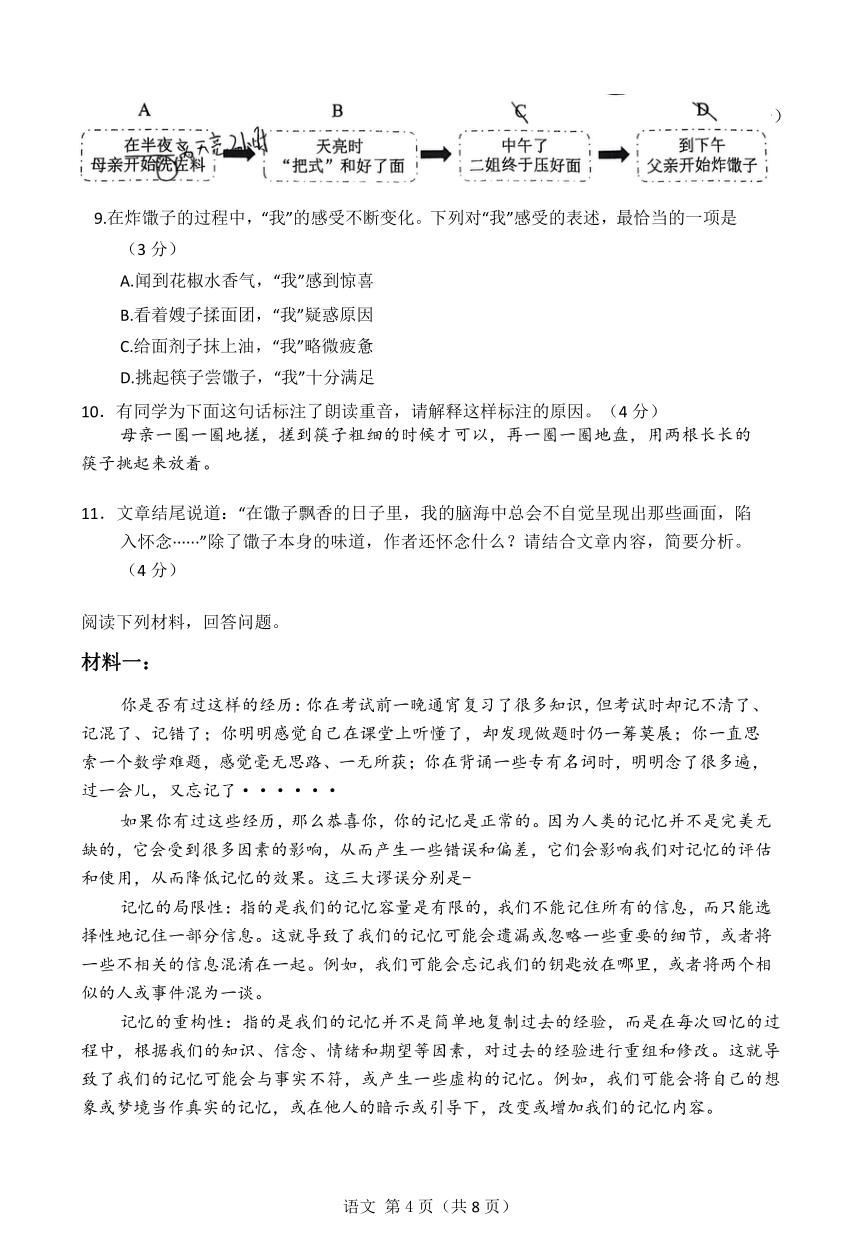

8.作者回忆了一次炸馓子的经历,下列选项对炸馓子过程的梳理,正确的一项是(3分)

9.在炸馓子的过程中,“我”的感受不断变化。下列对“我”感受的表述,最恰当的一项是(3分)

A.闻到花椒水香气,“我”感到惊喜

B.看着嫂子揉面团,“我”疑惑原因

C.给面剂子抹上油,“我”略微疲惫

D.挑起筷子尝馓子,“我”十分满足

10.有同学为下面这句话标注了朗读重音,请解释这样标注的原因。(4分)

母亲一圈一圈地搓,搓到筷子粗细的时候才可以,再一圈一圈地盘,用两根长长的筷子挑起来放着。

11.文章结尾说道:“在馓子飘香的日子里,我的脑海中总会不自觉呈现出那些画面,陷入怀念······”除了馓子本身的味道,作者还怀念什么?请结合文章内容,简要分析。(4分)

阅读下列材料,回答问题。

材料一:

你是否有过这样的经历:你在考试前一晚通宵复习了很多知识,但考试时却记不清了、记混了、记错了;你明明感觉自己在课堂上听懂了,却发现做题时仍一筹莫展;你一直思索一个数学难题,感觉毫无思路、一无所获;你在背诵一些专有名词时,明明念了很多遍,过一会儿,又忘记了······

如果你有过这些经历,那么恭喜你,你的记忆是正常的。因为人类的记忆并不是完美无缺的,它会受到很多因素的影响,从而产生一些错误和偏差,它们会影响我们对记忆的评估和使用,从而降低记忆的效果。这三大谬误分别是-

记忆的局限性:指的是我们的记忆容量是有限的,我们不能记住所有的信息,而只能选择性地记住一部分信息。这就导致了我们的记忆可能会遗漏或忽略一些重要的细节,或者将一些不相关的信息混淆在一起。例如,我们可能会忘记我们的钥匙放在哪里,或者将两个相似的人或事件混为一谈。

记忆的重构性:指的是我们的记忆并不是简单地复制过去的经验,而是在每次回忆的过程中,根据我们的知识、信念、情绪和期望等因素,对过去的经验进行重组和修改。这就导致了我们的记忆可能会与事实不符,或产生一些虚构的记忆。例如,我们可能会将自己的想象或梦境当作真实的记忆,或在他人的暗示或引导下,改变或增加我们的记忆内容。语文 第4页(共8页)

记忆的偏见性:指的是我们的记忆受到我们的主观倾向和态度的影响,我们更容易记住符合我们观点和情感的信息,而忽略或歪曲与我们相悖的信息。这就导致了我们的记忆可能会失去客观性和准确性,或者产生一些不符合逻辑的记忆。例如,我们可能会过分夸大或贬低我们过去的成就或失败,或者将我们的记忆与现在的自我形象或信念相一致。

了解了记忆的三大谬误,我们就可以更加正确地看待记忆的本质和机制,从而更好地利用记忆的优势,避免记忆的劣势,提高记忆的效果。

选自科普中国网,有删改

材料二:

分散学习法:不要“临时抱佛脚”。

要考试表现好并长期掌握知识,分散学习法是关键。将学习任务每天分散完成,比考前突击更牢固持久。长远来看,少量多次学习更有效。分散学习10小时比集中学习15或20小时对长期记忆更高效。有意识地分散学习效果优于偶然地分散学习。当然,应用此法需考虑学习内容特性。

教授他人法:帮助理解复杂概念。

理解复杂概念的关键在于能将概念教授给他人。在讲解过程中,未掌握的知识点会立即显现。例如,讲解题目时卡壳,表明该部分理解不透彻,需要复习。这个过程不仅检验学习成果,还能加强记忆。

详尽发问法:连接新知识与旧知识。

研究表明,学习中提出“为什么”能显著提高成绩。通常我们自以为理解了,但印象不深。通过提问“为什么”,新旧知识得以联系,新知识融入知识体系,实现真正理解,记忆更牢固。因此,应避免机械记忆,对每个知识点多问“为什么”。

交叉学习法:促进思维快速转换。

交叉学习指在同一学习阶段内学习并练习多种技能。采用这种方法,学习效果优于长时间专注于单一内容。交叉学习有助于学生记忆知识点和习题类型,使他们能更清楚地识别并应用不同方法解决问题。因此,建议在学习计划中交错安排不同类型的学习材料,以促进思维转换,灵活调整知识系统。

来自网络语文 第5页(共8页)

材料三:

围绕“睡眠对学习效率的影响”这一主题向AI软件提问,它给出下列三则回复:

【甲】 睡眠通过神经可塑性和认知整合的双重机制促进学习效率的提升,睡眠不足会损害前额叶突触的可塑性,导致注意力网络的失调及元认知偏差(高估学习效果)。 【乙】 睡觉对大脑就像充电。闭眼时,大脑整理白天学习的内容,帮助记忆。缺乏睡眠会影响第二天的学习 效率。因此,每天要保证充足的睡眠,让大脑在夜间“消化”知识,以便更好地学习新事物。 【丙】 你知道吗?睡觉就像给大脑充电!晚上闭上眼睛时,大脑会悄悄把白天学的知识整理得整整齐齐,像魔法一样帮你记住它们。如果不好好睡觉,第二天上课就会像没电的机器人,打哈欠、记不住新知识。所以每天要准时睡觉,让大脑在被窝里休息,明天才能更有精力去听有趣的故事呀!

12.结合材料判断,下列困惑与解决办法对应最恰当的一项是(3分)

A.了解明喻与暗喻的概念后,还是不能够准确区分,使用“分散学习法”。

B.感觉自己在物理课上听懂了,做作业时却一筹莫展,使用“交叉学习法”。

C.一直思索一个数学难题,感觉毫无思路、一无所获,使用“教授他人法”。

D.背诵化学的复杂概念时,背了很多遍,仍容易忘记,使用“详尽发问法”。

13.请将下面三位读者的身份分别填入材料三中甲、乙、丙对应横线处,作为三则回复最适合的阅读对象。(填序号)(3分)

①正上小学三年级的学生

②从事脑科学研究的专家

③学校里的一名普通老师

14.针对材料一中提到的“熬夜通宵复习,考试时却记不清、记混了、记错了”现象,请结合材料,解释原因。(4分)

15.如果将上面几则材料组合在一起,写一个结尾,你认为下列两种结尾,哪一种更合适?请说明理由。(4分)

结尾一:了解了记忆的局限性和一些有效的学习方法后,我们不难发现,学习并非简单的知识堆砌,而是需要科学的策略。科学睡眠,更是为这一切打下了坚实的基础。因此,让我们用科学的方法武装自己,让学习之路更加顺畅。

结尾二:过度的紧张会导致注意力分散,大脑容易出现停滞,难以记忆知识点,从而降低学习效率。适度的压力可以激励人前进,然而长期的焦虑则可能导致陷入“学习困难导致更加焦虑”的恶性循环。通过调整心态和分解任务,可以打破这一僵局。语文 第6页(共8页)

(三)古代诗文阅读

吴瑛传

吴瑛,字德仁,蕲州蕲春人。年四十六,即上书请致仕。公卿大夫知之者相与出力挽留之,不听,皆叹服以为不可及,相率赋诗饮饯于都门,遂归。

蕲有田,仅足自给。临溪筑室,种花酿酒,家事一付子弟。宾客至必饮,饮必醉,或困卧花间,客去亦不问。有臧否人物者,不酬一语,但促奴益行酒,人莫不爱其乐易而敬其高。尝有贵客过之,瑛酒酣而歌,以乐器扣其头为节,客亦不以为忤。视财物如粪土,妹婿辄取家财数十万贷人,不能偿,瑛哀之曰:“是人有母,得无重忧!”召而焚其券。门生为治田事历岁,忽谢去,曰:“闻有言某簿书为欺者,谊①不可留。”瑛命取前后文书示之,盖未尝发封②也。盗入室,觉而不言,且取其被,乃曰:“他物唯所欲,夜正寒,幸舍吾被。”其真率旷达类此。

【注释】①谊:应该。②发封:开启。

16.本文记录了与吴瑛相关的多件事,结合文章内容,判断这些事应发生在(3分)

A.吴瑛求学时 B.吴瑛为官时 C.吴瑛辞官后 D.吴瑛过世后

17.当时的人广泛称赞吴瑛,认为他率真豁达、不拘小节。请结合选文第二段,概述其符合该评价的两件事。(4分)

18.下列加点词的意义和用法一致的一项是(3分)

A.皆叹服以为不可及 及鲁肃过寻阳(《资治通鉴·孙权劝学》)

B.有臧否人物者 吾十有五而志于学(《<论语》十二章》)

C.瑛哀之曰 已而之细柳军(司马迁《周亚夫军细柳》)

D.忽谢去 游人去而禽鸟乐也(欧阳修《醉翁亭记》)

香山避暑二绝

(唐)白居易

其一 其二

六月滩声如猛雨,香山楼北畅师房。 纱巾草履竹疏衣,晚下香山蹋翠微。

夜深起凭阑干立,满耳潺湲①满面凉。 一路凉风十八里,卧乘篮舆②睡中归。

【注释】①湲(yuán):水流动的样子。②篮舆:古代供人乘坐的交通工具。

19.结合两首诗歌内容判断,诗人在香山避暑,他最可能(3分)

A.听见滩流湍急的声音 B.看见灯火通明的香山

C.触摸木纹斑驳的窗台 D.闻到沁人心脾的花香

20.有人认为,“凉”字除了指气温凉爽,还能体现出诗人悠然自得的心境。请结合两首诗歌简要分析。(4分)语文 第7页(共8页)

四、综合运用(共3道小题,15分)

在文化和自然遗产日(每年六月的第二个星期六)来临之际,学校打算开展相关非遗活动。多位非遗技艺传承人带着绝活走进中学校园,让学生“零距离”接触非遗文化。

21.请根据内容判断,下列标语最适合作为活动横幅的一项是(3分)

A.活动点燃智火,科技启发童心 B.非遗走进校园,文化润泽心田

C.传承运动精神,挥洒青春汗水 D.了解航天故事,探索宇宙奥秘

22.活动当天,志愿者在入口处为同学们介绍本次非遗体验活动课程安排,你作为其中一员,请结合下表,参与介绍。注意表达简明、连贯、通顺。(6分)

课程 时间 课程地点

彩塑技艺 上午9点-10点 一楼活动大厅

画作历史 上午10点10分-11点

木版年画印制 上午11点10分-12点

23.活动结束后,校学生会要对该活动进行报道,下面是某同学写的新闻稿片段,其中有两处语言文字运用不当,请找出并修改。(6分)

①活动现场,学校邀请了众多非遗技艺传承人,他们带来了多样的非遗活动课程。②其中一位传承人将各种颜色融入面团,捏出许多千姿百态、栩栩如生的动物。③另一位传承人向同学们讲述了隐藏在一幅幅画作背后的历史故事。④还有一位传承人不仅向大家展示了木版年画的制作工艺,但是在现场印制出一张张精美的年画。⑤他们的精彩讲解与技艺展示,让非遗技艺以一种生动活泼的方式呈现在同学们眼前。⑥捏面人、听画作历史、制作木版年画,在活动中体验非遗文化的魅力。

五、写作能力(60分)

24.为了缓解初三学生的学习压力,学校拟开展“每日体育半小时”活动,但班级整体积极性不高,许多同学认为“马上中考了,参加体育活动浪费时间,不如刷题”。作为班长,请你写一篇600-700字的文章,鼓励大家积极参与体育活动。(60分)写作提示及要求:

(1)自拟作文标题;

(2)既可以叙述自身经历,也可以多角度说理;

(3)如果叙述事件,充分表现最能起到“鼓励”作用的事件过程;

(4)如果阐述道理,理由充分,思路清晰,能够达成沟通目的,避免空洞说教;

(5)注意语气措词得体,尊重同学;

(6)符合生活常理,内容积极向上,不得抄袭、套作,不得泄露个人信息。

语文 第8页(共8页)

语文

同学们请注意:

1.全卷共8页,满分150分,答题时长150分钟。考试形式为闭卷。

2.请在答题卡相应位置作答,在试题卷上答题无效。

一、书写水平(5分)

1.请使用楷体字答题,书写规范、端正、整洁。此项根据作文的书写水平计分。(5分)

二、基础积累(共4道小题,20分)

蛇年新春庙会热闹非fán①,锣鼓声里人潮涌动、慷慨激昂。中央舞台正上演着戏曲,武生翻腾如游龙;杂技场中艺人表演蛇形柔术,令人叹为guān zhǐ ②。最受欢迎的是蛇年主题集市:摊位上有以蛇形为主体的剪纸、刺绣、彩绘等传统工艺品,它们做工精巧,彰xiǎn ③ 着民间手艺人精益求精的工匠精神。还有布艺蛇玩偶、蛇形灯笼等创意商品,同样让人爱不释手。游客带着刚买的小商品,走在满街飘散着美食香气的摊位间。整个庙会到处都洋溢着红火喜庆的年节气氛。

2.请根据上面文段的语境和拼音,用楷体字写出横线处的字词。(4分)

3.上面文段中加点词语使用不恰当的一项是(3分) 1

A.慷慨激昂 B.精益求精 C.创意 D.洋溢

4.根据所给信息默写相应内容。(10分)

①蒹葭苍苍, 为霜。 (《诗经·蒹葭》)

② ,古来共谈。 (陶弘景《答谢中书书》)

③有弟皆分散, 。 (杜甫《月夜忆舍弟》)

④枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道 瘦马。 (马致远《天净沙·秋思》)

⑤ ,化作春泥更护花。 (龚自珍《己亥杂诗<其五>》)

⑥不必说 的菜畦,光滑的石井栏······ (鲁迅《从百草园到三味书屋》)

⑦李白《行路难(其一)》中,比喻自己终将实现远大理想的句子是: , 。

启用前★注意保密

⑧《江城子·密州出猎》中,词人以魏尚自许,表达自己渴望得到朝廷重用的句子是: , ? 语文 第1页(共8页)

5.下列文学、文化常识表述有误的一项是(3分)

A.古时住宅旁常常栽桑树、梓树,后人就用“桑梓”一词来代指家乡。

B.孟子,名轲,字子舆,战国时期的思想家,是儒家学派的代表人物。

C.史铁生,作家,代表作有小说《蒲柳人家》,传记《人类群星闪耀时》。

D.《海燕》的作者是高尔基,苏联作家,代表作有自传体小说《童年》。

三、阅读能力(共15道小题,50分)

(一)整本书阅读

6.下图是《儒林外史》的部分回目名称,依据回目判断,这几回的主人公是(3分)

第二十一回 冒姓字小子求名 念亲戚老夫卧病

第二十二回 认祖孙玉圃联宗 爱交游雪斋留客

第二十三回 发阴私诗人被打 叹老景寡妇寻夫

A.牛浦郎 B.杜少卿 C.王冕 D.周进

7.请在下列情节中任选其一,概述这场“火”直接引发的后续情节。(2分)

情节一:《水浒传》中陆虞侯火烧草料场

情节二:《简·爱》中伯莎·梅森火烧桑菲尔德庄园

情节三:《西游记》中太上老君用八卦炉火烧孙悟空

(二)现代文阅读

馓子飘香①

马慧娟

节日里的小村庄到处都飘着胡麻油的香气,因为村里每天都有人炸馓子。小孩子的快乐时光也来了,手上油汪汪的,嘴唇油汪汪的,顺带着,空气也是油汪汪的。大家根据这油汪汪的气味就知道今天是谁家在炸馓子。

离天亮还有两个小时,母亲就架起了柴火锅,将买来的花椒大料倒进锅里,再加进去一桶水开始熬煮。随着花椒水的香气越来越浓郁,我也兴奋起来,我知道,炸馓子的序幕拉开了。

水熬好,便去请“把式”②。系着围裙的“把式”进门的时候,母亲已经在一个盆里打好了鸡蛋液,拿出了买来的白糖,油壶也已拎出来备着,只等“把式”下手和面。语文 第2页(共8页)

“把式”一边和母亲聊天,一边把花椒水舀出来晾着,顺便还给母亲解释这样做的原理。母亲一边点头一边配合。大把的白糖撒进去,黄澄澄的胡麻油倒进去,打成糊糊的鸡蛋掺进去,熬成褐色的花椒水淋进去,白白的面粉就丰富了起来。还有些会加蜂蜜,如果想吃咸味的,就再加盐。“把式”有条不紊地和着面,这个过程一直到了天亮才结束。而在另一边的大案板上,嫂子已经卷起袖子等着揉面,好奇地询问着“把式”揉面需要注意的细节。在地上,一个条桌已经支好,两个哥哥拿着比手臂粗的压面杠子,只等嫂子将“把式”和好的面揉到一起,就放到这个条桌上反复压。面团被搬到条桌上之前,条桌和面杠子都已经抹上了油,防止压面的时候粘连。压面是为了让鸡蛋液、油以及其他调料充分融合,更好地激发面粉的弹性。这样,搓馓子的时候才不会断,炸出的馓子才会酥脆。

炸馓子的每一个环节都体现着技术。压面需要两个人力气相当,配合默契,这样面团才能受力均匀,更好融合。两个哥哥经过好几轮的按压,面团被压成了长方形。又轮到嫂子上场了,她拿着刀把一整块面分成大小一样的面剂子。我和二姐就开始给这些面剂子抹油,然后放在一个大盆里。直到盆装满,再换下一个。看着一个个装满的盆,我干得更卖力了。

家里人多,馓子炸的就多,一直到一百多斤面粉压好,分割后装进盆里,已经是中午了。炕桌、案板都被清理出来,准备搓馓子。第一盆面已经醒好,只见母亲按照搓馓子的人数拿出来几块,用手指在中间钻个洞,然后抹上油,慢慢地捏成圈圈。直到圈圈越来越大,就可以放在桌上搓了。母亲一圈一圈地搓,搓到筷子粗细的时候才可以,再一圈一圈地盘,用两根长长的筷子挑起来放着。

另一边已经起锅烧油了,从油锅里捞馓子也是个技术活,所以这个过程还是得“把式”参与。将盘好的馓子先下进去一头,等稍微定型,再炸另一头,然后对折起来炸中间。等都定型了,就把长筷子抽出来,馓子就像一个小拱门一样漂浮在油锅里,被滚起来的热油簇拥着,直到颜色金黄,就可以捞出来了。忙活到下午,我们早已在旁边迫不及待,母亲、哥哥嫂子、二姐和我,每人挑起一筷子,任美味在口中“炸”开。父亲看着全家人,眼里满是高兴。这件大事解决了,节日也就过得圆满了。

如今,馓子仍然是节日里饭桌上必不可少的吃食,但村里人极少再去大张旗鼓地炸馓子了,而是选择在想吃的时候去买两把。买来的馓子永远是酥脆的,味道却再也不同。在馓子飘香的日子里,我的脑海中总会不自觉呈现出那些画面,陷入怀念······

【注释】①选自《人民日报》,有删改。馓(sǎn)子,一种油炸面食。②把式:专精某种技术的人。语文 第3页(共8页)

8.作者回忆了一次炸馓子的经历,下列选项对炸馓子过程的梳理,正确的一项是(3分)

9.在炸馓子的过程中,“我”的感受不断变化。下列对“我”感受的表述,最恰当的一项是(3分)

A.闻到花椒水香气,“我”感到惊喜

B.看着嫂子揉面团,“我”疑惑原因

C.给面剂子抹上油,“我”略微疲惫

D.挑起筷子尝馓子,“我”十分满足

10.有同学为下面这句话标注了朗读重音,请解释这样标注的原因。(4分)

母亲一圈一圈地搓,搓到筷子粗细的时候才可以,再一圈一圈地盘,用两根长长的筷子挑起来放着。

11.文章结尾说道:“在馓子飘香的日子里,我的脑海中总会不自觉呈现出那些画面,陷入怀念······”除了馓子本身的味道,作者还怀念什么?请结合文章内容,简要分析。(4分)

阅读下列材料,回答问题。

材料一:

你是否有过这样的经历:你在考试前一晚通宵复习了很多知识,但考试时却记不清了、记混了、记错了;你明明感觉自己在课堂上听懂了,却发现做题时仍一筹莫展;你一直思索一个数学难题,感觉毫无思路、一无所获;你在背诵一些专有名词时,明明念了很多遍,过一会儿,又忘记了······

如果你有过这些经历,那么恭喜你,你的记忆是正常的。因为人类的记忆并不是完美无缺的,它会受到很多因素的影响,从而产生一些错误和偏差,它们会影响我们对记忆的评估和使用,从而降低记忆的效果。这三大谬误分别是-

记忆的局限性:指的是我们的记忆容量是有限的,我们不能记住所有的信息,而只能选择性地记住一部分信息。这就导致了我们的记忆可能会遗漏或忽略一些重要的细节,或者将一些不相关的信息混淆在一起。例如,我们可能会忘记我们的钥匙放在哪里,或者将两个相似的人或事件混为一谈。

记忆的重构性:指的是我们的记忆并不是简单地复制过去的经验,而是在每次回忆的过程中,根据我们的知识、信念、情绪和期望等因素,对过去的经验进行重组和修改。这就导致了我们的记忆可能会与事实不符,或产生一些虚构的记忆。例如,我们可能会将自己的想象或梦境当作真实的记忆,或在他人的暗示或引导下,改变或增加我们的记忆内容。语文 第4页(共8页)

记忆的偏见性:指的是我们的记忆受到我们的主观倾向和态度的影响,我们更容易记住符合我们观点和情感的信息,而忽略或歪曲与我们相悖的信息。这就导致了我们的记忆可能会失去客观性和准确性,或者产生一些不符合逻辑的记忆。例如,我们可能会过分夸大或贬低我们过去的成就或失败,或者将我们的记忆与现在的自我形象或信念相一致。

了解了记忆的三大谬误,我们就可以更加正确地看待记忆的本质和机制,从而更好地利用记忆的优势,避免记忆的劣势,提高记忆的效果。

选自科普中国网,有删改

材料二:

分散学习法:不要“临时抱佛脚”。

要考试表现好并长期掌握知识,分散学习法是关键。将学习任务每天分散完成,比考前突击更牢固持久。长远来看,少量多次学习更有效。分散学习10小时比集中学习15或20小时对长期记忆更高效。有意识地分散学习效果优于偶然地分散学习。当然,应用此法需考虑学习内容特性。

教授他人法:帮助理解复杂概念。

理解复杂概念的关键在于能将概念教授给他人。在讲解过程中,未掌握的知识点会立即显现。例如,讲解题目时卡壳,表明该部分理解不透彻,需要复习。这个过程不仅检验学习成果,还能加强记忆。

详尽发问法:连接新知识与旧知识。

研究表明,学习中提出“为什么”能显著提高成绩。通常我们自以为理解了,但印象不深。通过提问“为什么”,新旧知识得以联系,新知识融入知识体系,实现真正理解,记忆更牢固。因此,应避免机械记忆,对每个知识点多问“为什么”。

交叉学习法:促进思维快速转换。

交叉学习指在同一学习阶段内学习并练习多种技能。采用这种方法,学习效果优于长时间专注于单一内容。交叉学习有助于学生记忆知识点和习题类型,使他们能更清楚地识别并应用不同方法解决问题。因此,建议在学习计划中交错安排不同类型的学习材料,以促进思维转换,灵活调整知识系统。

来自网络语文 第5页(共8页)

材料三:

围绕“睡眠对学习效率的影响”这一主题向AI软件提问,它给出下列三则回复:

【甲】 睡眠通过神经可塑性和认知整合的双重机制促进学习效率的提升,睡眠不足会损害前额叶突触的可塑性,导致注意力网络的失调及元认知偏差(高估学习效果)。 【乙】 睡觉对大脑就像充电。闭眼时,大脑整理白天学习的内容,帮助记忆。缺乏睡眠会影响第二天的学习 效率。因此,每天要保证充足的睡眠,让大脑在夜间“消化”知识,以便更好地学习新事物。 【丙】 你知道吗?睡觉就像给大脑充电!晚上闭上眼睛时,大脑会悄悄把白天学的知识整理得整整齐齐,像魔法一样帮你记住它们。如果不好好睡觉,第二天上课就会像没电的机器人,打哈欠、记不住新知识。所以每天要准时睡觉,让大脑在被窝里休息,明天才能更有精力去听有趣的故事呀!

12.结合材料判断,下列困惑与解决办法对应最恰当的一项是(3分)

A.了解明喻与暗喻的概念后,还是不能够准确区分,使用“分散学习法”。

B.感觉自己在物理课上听懂了,做作业时却一筹莫展,使用“交叉学习法”。

C.一直思索一个数学难题,感觉毫无思路、一无所获,使用“教授他人法”。

D.背诵化学的复杂概念时,背了很多遍,仍容易忘记,使用“详尽发问法”。

13.请将下面三位读者的身份分别填入材料三中甲、乙、丙对应横线处,作为三则回复最适合的阅读对象。(填序号)(3分)

①正上小学三年级的学生

②从事脑科学研究的专家

③学校里的一名普通老师

14.针对材料一中提到的“熬夜通宵复习,考试时却记不清、记混了、记错了”现象,请结合材料,解释原因。(4分)

15.如果将上面几则材料组合在一起,写一个结尾,你认为下列两种结尾,哪一种更合适?请说明理由。(4分)

结尾一:了解了记忆的局限性和一些有效的学习方法后,我们不难发现,学习并非简单的知识堆砌,而是需要科学的策略。科学睡眠,更是为这一切打下了坚实的基础。因此,让我们用科学的方法武装自己,让学习之路更加顺畅。

结尾二:过度的紧张会导致注意力分散,大脑容易出现停滞,难以记忆知识点,从而降低学习效率。适度的压力可以激励人前进,然而长期的焦虑则可能导致陷入“学习困难导致更加焦虑”的恶性循环。通过调整心态和分解任务,可以打破这一僵局。语文 第6页(共8页)

(三)古代诗文阅读

吴瑛传

吴瑛,字德仁,蕲州蕲春人。年四十六,即上书请致仕。公卿大夫知之者相与出力挽留之,不听,皆叹服以为不可及,相率赋诗饮饯于都门,遂归。

蕲有田,仅足自给。临溪筑室,种花酿酒,家事一付子弟。宾客至必饮,饮必醉,或困卧花间,客去亦不问。有臧否人物者,不酬一语,但促奴益行酒,人莫不爱其乐易而敬其高。尝有贵客过之,瑛酒酣而歌,以乐器扣其头为节,客亦不以为忤。视财物如粪土,妹婿辄取家财数十万贷人,不能偿,瑛哀之曰:“是人有母,得无重忧!”召而焚其券。门生为治田事历岁,忽谢去,曰:“闻有言某簿书为欺者,谊①不可留。”瑛命取前后文书示之,盖未尝发封②也。盗入室,觉而不言,且取其被,乃曰:“他物唯所欲,夜正寒,幸舍吾被。”其真率旷达类此。

【注释】①谊:应该。②发封:开启。

16.本文记录了与吴瑛相关的多件事,结合文章内容,判断这些事应发生在(3分)

A.吴瑛求学时 B.吴瑛为官时 C.吴瑛辞官后 D.吴瑛过世后

17.当时的人广泛称赞吴瑛,认为他率真豁达、不拘小节。请结合选文第二段,概述其符合该评价的两件事。(4分)

18.下列加点词的意义和用法一致的一项是(3分)

A.皆叹服以为不可及 及鲁肃过寻阳(《资治通鉴·孙权劝学》)

B.有臧否人物者 吾十有五而志于学(《<论语》十二章》)

C.瑛哀之曰 已而之细柳军(司马迁《周亚夫军细柳》)

D.忽谢去 游人去而禽鸟乐也(欧阳修《醉翁亭记》)

香山避暑二绝

(唐)白居易

其一 其二

六月滩声如猛雨,香山楼北畅师房。 纱巾草履竹疏衣,晚下香山蹋翠微。

夜深起凭阑干立,满耳潺湲①满面凉。 一路凉风十八里,卧乘篮舆②睡中归。

【注释】①湲(yuán):水流动的样子。②篮舆:古代供人乘坐的交通工具。

19.结合两首诗歌内容判断,诗人在香山避暑,他最可能(3分)

A.听见滩流湍急的声音 B.看见灯火通明的香山

C.触摸木纹斑驳的窗台 D.闻到沁人心脾的花香

20.有人认为,“凉”字除了指气温凉爽,还能体现出诗人悠然自得的心境。请结合两首诗歌简要分析。(4分)语文 第7页(共8页)

四、综合运用(共3道小题,15分)

在文化和自然遗产日(每年六月的第二个星期六)来临之际,学校打算开展相关非遗活动。多位非遗技艺传承人带着绝活走进中学校园,让学生“零距离”接触非遗文化。

21.请根据内容判断,下列标语最适合作为活动横幅的一项是(3分)

A.活动点燃智火,科技启发童心 B.非遗走进校园,文化润泽心田

C.传承运动精神,挥洒青春汗水 D.了解航天故事,探索宇宙奥秘

22.活动当天,志愿者在入口处为同学们介绍本次非遗体验活动课程安排,你作为其中一员,请结合下表,参与介绍。注意表达简明、连贯、通顺。(6分)

课程 时间 课程地点

彩塑技艺 上午9点-10点 一楼活动大厅

画作历史 上午10点10分-11点

木版年画印制 上午11点10分-12点

23.活动结束后,校学生会要对该活动进行报道,下面是某同学写的新闻稿片段,其中有两处语言文字运用不当,请找出并修改。(6分)

①活动现场,学校邀请了众多非遗技艺传承人,他们带来了多样的非遗活动课程。②其中一位传承人将各种颜色融入面团,捏出许多千姿百态、栩栩如生的动物。③另一位传承人向同学们讲述了隐藏在一幅幅画作背后的历史故事。④还有一位传承人不仅向大家展示了木版年画的制作工艺,但是在现场印制出一张张精美的年画。⑤他们的精彩讲解与技艺展示,让非遗技艺以一种生动活泼的方式呈现在同学们眼前。⑥捏面人、听画作历史、制作木版年画,在活动中体验非遗文化的魅力。

五、写作能力(60分)

24.为了缓解初三学生的学习压力,学校拟开展“每日体育半小时”活动,但班级整体积极性不高,许多同学认为“马上中考了,参加体育活动浪费时间,不如刷题”。作为班长,请你写一篇600-700字的文章,鼓励大家积极参与体育活动。(60分)写作提示及要求:

(1)自拟作文标题;

(2)既可以叙述自身经历,也可以多角度说理;

(3)如果叙述事件,充分表现最能起到“鼓励”作用的事件过程;

(4)如果阐述道理,理由充分,思路清晰,能够达成沟通目的,避免空洞说教;

(5)注意语气措词得体,尊重同学;

(6)符合生活常理,内容积极向上,不得抄袭、套作,不得泄露个人信息。

语文 第8页(共8页)

同课章节目录