历史八下单元综合检测(一)走向社会主义之路(解析版)

文档属性

| 名称 | 历史八下单元综合检测(一)走向社会主义之路(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 201.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-06-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

单元综合检测(一)走向社会主义之路

第一单元

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.假如,你作为一名小记者要参与第一届中国人民政治协商会议的报道工作,到下列哪个城市去采访最合适 ( )

A.北平 B.南京 C.上海 D.重庆

2.国务院总理李克强说:“要把法律放在神圣的位置,无论任何人、办任何事,都不能超越法律的权限,我们要用法治精神来建设现代经济、现代社会、现代政府。”自新中国成立后,党和政府非常重视民主法制建设,新中国成立初期起临时宪法作用的文件是 ( )

A.《中华民国临时约法》

B.《中华人民共和国土地改革法》

C.《中国人民政治协商会议共同纲领》

D.1954年《中华人民共和国宪法》

3.“今天是你的生日/我的中国/清晨我放飞一群白鸽/为你衔来一枚橄榄叶/鸽子在崇山峻岭飞过/我们祝福你的生日/我的中国/愿你永远没有忧患/永远宁静/我们祝福你的生日/我的中国/这是儿女们心中期望的歌。”这首歌中的“生日”是指 ( )

A.7月1日 B.8月1日

C.10月1日 D.12月25日

4.中华人民共和国的成立开辟了中国历史新纪元。对这句话理解正确的是:新中国的成立 ( )

A.壮大了世界和平、民主和社会主义的力量

B.鼓舞了世界被压迫民族和被压迫人民争取解放的斗争

C.开创了社会主义现代化建设的新局面

D.结束了被侵略被奴役的历史,中国真正成为独立自主的国家

5.1951年,中央人民政府和西藏地方政府代表通过友好谈判作出的重大决定是 ( )

A.设立西藏百万农奴解放纪念日

B.和平解放西藏

C.建立西藏自治区

D.平定达赖集团分裂祖国的叛乱

6.欣赏下列“话剧”。农民对地主说:“你被消灭了”,地主对农民说:“你翻身当家了”,土地兴奋地说:“我要换新主人了”,农民、地主、土地一起说:“一切都变了”。该“话剧”所反映的史实发生于 ( )

A.1937-1945年 B.1946-1949年

C.1950-1952年 D.1953-1957年

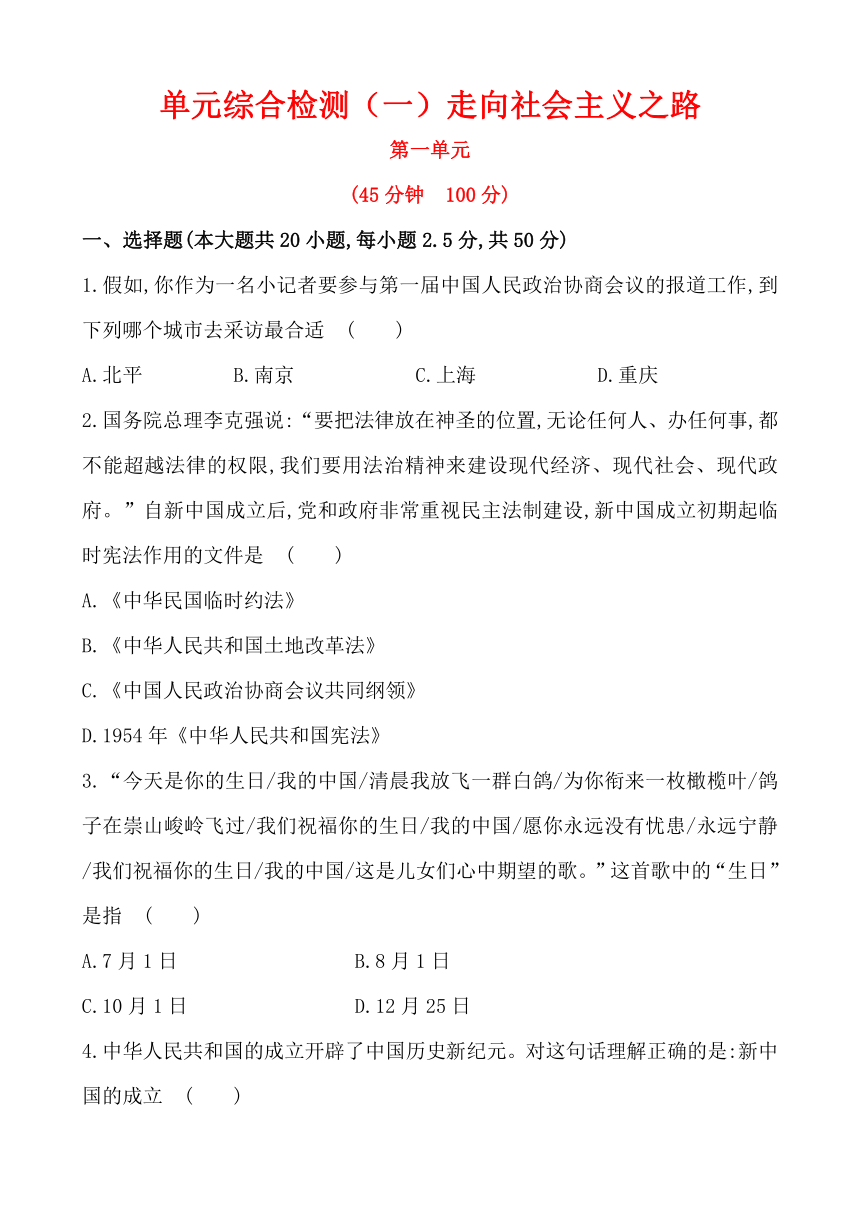

7.下表为四川省资中县某镇三个村阶级结构变动情况表(单位:户)。表中阶级结构变动的直接原因是 ( )

年份 雇农 贫农 中农 富农 新富农 地主 其他

1948年 83 197 116 18 0 27 2

1953年 3 74 355 0 4 0 7

A.新中国的成立

B.土地改革的完成

C.中国人民政治协商会议的召开

D.抗美援朝战争的胜利

8.新中国成立后,党和国家采取了一系列措施巩固新生的人民政权,土地改革就是其中之一。下列选项中,属于土地改革意义的有 ( )

①废除了两千多年的封建土地所有制,解放了农村生产力

②建立了土地公有制

③促进了农业经济迅速恢复和发展

④农民在政治经济上翻了身,生产积极性大大提高

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

9.如果你在网上或者生活中与尚不理解1950年中国人民志愿军入朝作战原因的人交流,你会挑选下列哪一最为恰当的表述向他说明( )

A.美国侵略了我国的友好邻邦朝鲜

B.朝鲜民主主义人民共和国请求中国政府出兵

C.台湾乘朝鲜战争的机会反攻大陆

D.美国的侵略活动严重地威胁了中国的安全

10.抗美援朝纪念馆位于祖国东北边陲的全国优秀旅游城市——丹东市,是全国唯一一座全面反映抗美援朝战争历史的大型军事专题纪念馆。抗美援朝最终取得伟大胜利的原因不包括( )

A.中共中央的英明决策和正确指挥

B.新中国国力强大,军事力量雄厚

C.中国人民志愿军和朝鲜军民的英勇战斗

D.国内人民大力支援朝鲜前线

11.1954年,毛泽东在《浪淘沙·北戴河》中写道:“萧瑟秋风今又是,换了人间。”这里“换了人间”主要是指 ( )

A.制定了《中华人民共和国宪法》

B.土地改革完成

C.完成了三大改造

D.修建了武汉长江大桥

12.国际社会曾高度评价中国倡导了“超越意识形态和社会制度差异的外交概念”,这应该是评价 ( )

A.和平共处原则 B.杜鲁门主义

C.改革开放政策 D.贸易自由化

13.和平共处五项原则的诞生,是20世纪国际关系史上的一个创举。该原则是由下列哪几个国家共同提出的 ( )

①中国 ②印度尼西亚

③印度 ④缅甸

A.①②③ B.①②③④

C.②③④ D.①③④

14.如图,这是东南亚的一座美丽的城市,素有“爪哇的巴黎”之称,这座城市也因有史以来第一次由亚非国家自己举行的国际会议在此召开而闻名。你知道它是 ( )

A.印度的万隆 B.缅甸的仰光

C.印度尼西亚的万隆 D.泰国的曼谷

15.这个会议是在没有西方殖民主义国家的参加下,由渴望掌握自己命运的亚非国家举行的,它反映了占全世界一半以上的亚非人民的共同愿望和要求。这里的共同愿望和要求是指 ( )

①保卫和平 ②实现社会主义

③争取民族独立 ④发展民族经济

⑤结成军事联盟

A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.①③④

16.“一五”计划中,国家对轻工业和重工业的投资比例为1:7.9。由此可见,“一五”计划的基本任务是 ( )

A.优先发展轻工业

B.轻重工业均衡发展

C.优先发展重工业

D.农轻重三业均衡发展

17.右图是一本连环画的封面,该书讲述了孙家庄农民孙志刚的故事,图中的“社”指的是 ( )

A.农业生产的合作组织

B.公私合营的生产组织

C.股份制的生产组织

D.包产到组的生产组织

18.1954年北京著名的中药老店同仁堂的经理乐松生带头响应政府号召,主动接受资本主义工商业的改造。政府对同仁堂的改造方式是 ( )

A.建立手工业生产合作社

B.建立股份有限公司

C.转变为公私合营企业

D.转变为国营企业

19.某历史研究小组的同学在《剑桥中华人民共和国史(上卷)》中看到这样一句话“社会主义改造的‘高潮’引起了‘政治形势的根本变化’”之后,各抒己见,下列推理最正确的是 ( )

A.甲:不对,“一五”计划后社会主义制度基本确立

B.乙:对的,三大改造后的人民实现了当家作主

C.丙:不对,三大改造后中国仍是新民主主义经济

D.丁:对的,三大改造后社会主义制度基本确立

20.20世纪以来,中国社会经历了三次历史性巨变。第二次历史性巨变是中华人民共和国的成立和社会主义制度的建立,与这两件大事相关的年代分别是

( )

A.1949年、1951年 B.1949年、1952年

C.1949年、1954年 D.1949年、1956年

二、非选择题(本大题共4小题,第21题11分,第22题12分,第23题12分,第24题15分,共50分)

21.阅读下列材料:

材料一 雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江!保和平,卫祖国,就是保家乡……

——中国人民志愿军战歌

材料二

请回答:

(1)上述两则材料反映的是哪一场战争 (1分)根据材料一,中国人民志愿军参战的目的是什么 (1分)

(2)材料二分别是谁 (2分)他们在战争中发扬了什么精神 (2分)

(3)说出这一场战争结束的时间和标志。(2分)此事件在当时产生了什么样的影响 (3分)

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 2013年,中央一号文件,提出要着力构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系,进一步解放和发展农村社会生产力。

(1)材料一中两幅图片分别出现于哪一历史时期 (4分)由图一到图二可以看出土地所有制经历了怎样的变化 (2分)

(2)20世纪50年代中期,我国农村土地实行由“分”到“合”政策的目的是什么 (2分)

(3)党和人民政府在不同历史时期不断调整农村政策说明了什么道理 (2分)

(4)根据材料二并结合所学知识,请你为社会主义新农村建设提出一条合理化建议。(2分)

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

材料二 国际舆论认为:“没有中国代表团的努力,会议成功不了。”“会议成功的一个巨大因素,是中国代表团异乎寻常的合作态度。”

(1)材料一反映的是什么外交原则 (2分)最早是在什么时间提出的 (2分)它的提出有什么意义 (2分)

(2)指出材料二中的“会议”的名称。(2分)说说中国代表团提出的哪一方针促进了这次会议的圆满成功。(2分)

(3)上述两则材料所反映的史实均与周恩来总理有关。为缅怀周恩来总理,请针对上述材料确定一个纪念活动主题。(2分)

24.阅读下列材料:

诸位代表先生们,我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。

——1949年9月21日,毛泽东在全国政协会议

第一届全体会议上的讲话

请回答:

(1)材料中提及的全国政协会议第一届全体会议通过的具有临时宪法作用的文献是什么?(1分)

(2)你怎样理解材料所述“中国人从此站立起来了”的含义。(6分)

(3)回顾历史,我们深深感受到中国共产党“所做的一切,都是为了让人民生活得更加幸福、更有尊严”。试结合1949年到1956年的具体史实,说明中国共产党为恢复国民经济,建设社会主义,做了哪些努力。(8分)

答案解析

1.【解析】选A。本题考查学生的识记能力。1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平隆重举行。故选A。

2.【解析】选C。本题考查学生的识记能力。解题的关键在于利用题干中关键信息“新中国成立初期起临时宪法作用的文件”,可以确定是《中国人民政治协商会议共同纲领》。A是我国第一部资本主义类型的宪法,B是进行土地改革的法律依据,D是我国第一部社会主义类型的宪法,故选C。

3.【解析】选C。本题主要考查学生的识记能力。中华人民共和国成立的日子

——10月1日,成为新中国的国庆日。

4.【解析】选D。本题考查学生的分析理解能力。解答本题的关键是明确关键信息“开辟了中国历史新纪元”。A、B是从新中国成立的世界意义来阐述的,不符合题意。C叙述错误,D是新中国成立的国内意义,符合题意。

5.【解析】选B。本题考查学生的识记能力。由题中“1951年”可判定“重大决定”指的是和平解放西藏。1951年5月,中央人民政府与西藏地方政府达成关于和平解放西藏办法的协议。

6.【解析】选C。本题创设了一种崭新情境,主要考查学生的分析、理解能力。1950-1952年底进行的土地改革,彻底废除了在我国延续了两千多年的封建土地制度,地主阶级也被消灭;农民翻身,得到了土地,成为土地的主人。

7.【解析】选B。本题考查学生的分析能力。分析表中阶级变动情况,地主和贫农变化最大,其中地主消失了。由此链接所学知识:土地改革的完成,彻底废除了在我国延续了两千多年的封建土地制度,消灭了地主阶级。故选B。

8.【解析】选D。本题考查学生对土地改革意义的记忆和理解。土地改革是新中国成立之后进行的一项巩固政权的重大活动,影响深远。这次改革废除了两千多年的封建地主土地所有制,实行农民土地所有制,即土地归农民所有,是一种私有制,故②是错误的。其他表述均符合史实,因此选D。

9.【解析】选D。本题考查学生的分析、理解能力。中国人民志愿军入朝作战的原因是多方面的,但最主要的是美国的侵略活动严重威胁了中国的安全。A、B是我国入朝作战的客观原因,C不是原因,故A、B、C均不符合题意,本题选D。

10.【解析】选B。本题考查学生的辨析能力。结合所学知识,可知A、C、D均是抗美援朝战争取得胜利的主要原因。而B的表述不符合史实,因为当时我国经济正处于崩溃的边缘,军备还比较落后,故选B。

11.【解析】选A。本题考查学生综合理解能力。解答本题的关键应明确题干中的关键信息“1954年”。从而分析:B基本完成于1952年;C完成于1956年;D修建于1957年,均与题干时间不符,故选A。

12.【解析】选A。解题关键在于能够正确认识“超越意识形态和社会制度差异的外交概念”是指不同社会制度即社会主义制度和资本主义制度,可以突破思想观念和意识形态的不同而建立友好的外交关系。链接所学知识:中国在外交领域倡导的“和平共处五项原则”成为各国处理国与国关系的基本原则,突破了社会制度和意识形态的界限。

13.【解析】选D。本题主要考查学生的识记、分辨能力。和平共处五项原则是由中印两国首次提出,后由中、印、缅三国共同倡导。因此,当时参与提出的国家不包括印度尼西亚。

14.【解析】选C。本题考查学生再认再现史实的能力。第一次由亚非国家自己举行的国际会议即万隆会议,它的召开是在印度尼西亚的万隆。

15.【解析】选D。本题考查学生的分辨能力。1955年召开的亚非会议,主要讨论了保卫和平、争取民族独立和发展民族经济等共同关心的问题。故选D。

16.【解析】选C。本题考查学生的识记、辨析能力。题干中“轻工业和重工业的投资比例为1:7.9”,由此可知,在轻工业与重工业关系上,优先发展重工业,题干中没有涉及农业的投资比例。故本题选C。

17.【解析】选A。本题考查学生的识图、分析能力。据题干中的“农民”和图片中的“1953年”等信息判断:“老孙归社”是指农民孙志刚加入农业生产合作社的情景,故A正确。

18.【解析】选C。本题考查学生的识记能力。我国对资本主义工商业改造的主要途径是从加工订货为主逐步向公私合营过渡。故选C。

19.【解析】选D。本题考查学生的分析、理解能力。社会主义三大改造的基本完成,标志着社会主义公有制形式在国民经济中占据主导地位,从此社会主义制度在我国基本建立起来。据此分析,可知应选D。

20.【解析】选D。20世纪以来中国社会三次历史性巨变:第一次是辛亥革命推翻两千多年的君主专制制度,第二次是中华人民共和国的成立和社会主义制度的建立,第三次是十一届三中全会的召开。中华人民共和国成立是在1949年10月1日,社会主义制度在中国基本建立的标志是1956年底社会主义改造的基本完成。

21.【解析】本题考查学生再认再现史实的能力。根据材料容易判断此事件是抗美援朝战争,在正确判断的基础上,其他问题结合所学回答即可。

答案:(1)战争:抗美援朝战争。目的:抗美援朝、保家卫国。

(2)黄继光、邱少云。发扬了高度的爱国主义精神和革命英雄主义精神。

(3)结束:1953年7月。标志:美国侵略军被迫签订《朝鲜停战协定》。影响:抗美援朝战争的胜利,维护了亚洲和世界和平,大大提高了新中国的国际威望,为新中国赢得了一个相对稳定的和平环境。

22.【解析】本题考查学生的识图、分析及理解等综合能力。第(1)题,结合图片信息可知:图一出现于土地改革时期,图二出现于三大改造时期;图一的土地改革使封建土地所有制转化为农民土地所有制,图二的对农业的社会主义改造使农民土地私有制转化为社会主义公有制,因此图一到图二经历了由农民土地私有制到社会主义公有制的过程。第(2)题,我国对农业改造是为了进一步提高农业生产力,逐步克服农业同工业发展不相适应的矛盾。第(3)题,本题可以从党和政府调整农村政策的目的和影响来分析,不难得出结论:党和政府始终把人民的利益放在首位,把改善人民生活当作头等大事,始终维护人民的利益等。第(4)题,本题属于开放性题目,所提建议一定要符合现实,对于改善农村状况有利有益。

答案:(1)图一:土地改革时期,图二:三大改造时期。由农民土地私有制转变为社会主义公有制。

(2)进一步提高生产力,解决农业同工业发展不相适应的矛盾。

(3)党和政府根据国情制定农村政策,始终维护人民的利益等。

(4)优化农村产业结构,加强农村基础设施建设,完善农村医疗体系等。(言之有理即可)

23.【解析】本题以周恩来总理20世纪50年代的外交活动为主题,考查学生对历史基础知识的识记和再认再现能力。第(1)题考查和平共处五项原则提出的时间、内容、意义,依据所学相关内容回答即可。第(2)题,理解材料二,链接相关史实,可知该会议指的是万隆会议;在这次会议上,周恩来提出“求同存异”方针,推动会议圆满成功。第(3)题属于开放性题目,能反映外交主题即可。

答案:(1)和平共处五项原则。1953年。和平共处五项原则作为指导国与国之间相互关系的基本准则,在国际社会产生了广泛而深远的影响。

(2)万隆会议(或亚非国际会议)。求同存异。

(3)周恩来的外交生涯或杰出外交家周恩来等。(言之有理,符合题意即可)

24.【解析】本题考查学生的识记和分析理解能力。全国政协会议第一届全体会议通过的《共同纲领》,起了临时宪法的作用,故结合所学知识第(1)题容易作答。第(2)题根据新中国成立的历史意义可以理解“中国人从此站立起来了”的含义。简述1949年到1956年的史实,即可回答第(3)题。

答案:(1)《中国人民政治协商会议共同纲领》(或《共同纲领》)。

(2)中国新民主主义革命已经取得伟大胜利,中国人民受奴役受压迫的半殖民地半封建时代已经结束,中国人民成为新国家、新社会的主人。

(3)完成土地改革,解放农村生产力;实施“一五”计划,我国开始改变工业落后的面貌;实施三大改造,初步建立起社会主义的基本制度;召开第一届全国人民代表大会,制定社会主义宪法等。

第一单元

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分)

1.假如,你作为一名小记者要参与第一届中国人民政治协商会议的报道工作,到下列哪个城市去采访最合适 ( )

A.北平 B.南京 C.上海 D.重庆

2.国务院总理李克强说:“要把法律放在神圣的位置,无论任何人、办任何事,都不能超越法律的权限,我们要用法治精神来建设现代经济、现代社会、现代政府。”自新中国成立后,党和政府非常重视民主法制建设,新中国成立初期起临时宪法作用的文件是 ( )

A.《中华民国临时约法》

B.《中华人民共和国土地改革法》

C.《中国人民政治协商会议共同纲领》

D.1954年《中华人民共和国宪法》

3.“今天是你的生日/我的中国/清晨我放飞一群白鸽/为你衔来一枚橄榄叶/鸽子在崇山峻岭飞过/我们祝福你的生日/我的中国/愿你永远没有忧患/永远宁静/我们祝福你的生日/我的中国/这是儿女们心中期望的歌。”这首歌中的“生日”是指 ( )

A.7月1日 B.8月1日

C.10月1日 D.12月25日

4.中华人民共和国的成立开辟了中国历史新纪元。对这句话理解正确的是:新中国的成立 ( )

A.壮大了世界和平、民主和社会主义的力量

B.鼓舞了世界被压迫民族和被压迫人民争取解放的斗争

C.开创了社会主义现代化建设的新局面

D.结束了被侵略被奴役的历史,中国真正成为独立自主的国家

5.1951年,中央人民政府和西藏地方政府代表通过友好谈判作出的重大决定是 ( )

A.设立西藏百万农奴解放纪念日

B.和平解放西藏

C.建立西藏自治区

D.平定达赖集团分裂祖国的叛乱

6.欣赏下列“话剧”。农民对地主说:“你被消灭了”,地主对农民说:“你翻身当家了”,土地兴奋地说:“我要换新主人了”,农民、地主、土地一起说:“一切都变了”。该“话剧”所反映的史实发生于 ( )

A.1937-1945年 B.1946-1949年

C.1950-1952年 D.1953-1957年

7.下表为四川省资中县某镇三个村阶级结构变动情况表(单位:户)。表中阶级结构变动的直接原因是 ( )

年份 雇农 贫农 中农 富农 新富农 地主 其他

1948年 83 197 116 18 0 27 2

1953年 3 74 355 0 4 0 7

A.新中国的成立

B.土地改革的完成

C.中国人民政治协商会议的召开

D.抗美援朝战争的胜利

8.新中国成立后,党和国家采取了一系列措施巩固新生的人民政权,土地改革就是其中之一。下列选项中,属于土地改革意义的有 ( )

①废除了两千多年的封建土地所有制,解放了农村生产力

②建立了土地公有制

③促进了农业经济迅速恢复和发展

④农民在政治经济上翻了身,生产积极性大大提高

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

9.如果你在网上或者生活中与尚不理解1950年中国人民志愿军入朝作战原因的人交流,你会挑选下列哪一最为恰当的表述向他说明( )

A.美国侵略了我国的友好邻邦朝鲜

B.朝鲜民主主义人民共和国请求中国政府出兵

C.台湾乘朝鲜战争的机会反攻大陆

D.美国的侵略活动严重地威胁了中国的安全

10.抗美援朝纪念馆位于祖国东北边陲的全国优秀旅游城市——丹东市,是全国唯一一座全面反映抗美援朝战争历史的大型军事专题纪念馆。抗美援朝最终取得伟大胜利的原因不包括( )

A.中共中央的英明决策和正确指挥

B.新中国国力强大,军事力量雄厚

C.中国人民志愿军和朝鲜军民的英勇战斗

D.国内人民大力支援朝鲜前线

11.1954年,毛泽东在《浪淘沙·北戴河》中写道:“萧瑟秋风今又是,换了人间。”这里“换了人间”主要是指 ( )

A.制定了《中华人民共和国宪法》

B.土地改革完成

C.完成了三大改造

D.修建了武汉长江大桥

12.国际社会曾高度评价中国倡导了“超越意识形态和社会制度差异的外交概念”,这应该是评价 ( )

A.和平共处原则 B.杜鲁门主义

C.改革开放政策 D.贸易自由化

13.和平共处五项原则的诞生,是20世纪国际关系史上的一个创举。该原则是由下列哪几个国家共同提出的 ( )

①中国 ②印度尼西亚

③印度 ④缅甸

A.①②③ B.①②③④

C.②③④ D.①③④

14.如图,这是东南亚的一座美丽的城市,素有“爪哇的巴黎”之称,这座城市也因有史以来第一次由亚非国家自己举行的国际会议在此召开而闻名。你知道它是 ( )

A.印度的万隆 B.缅甸的仰光

C.印度尼西亚的万隆 D.泰国的曼谷

15.这个会议是在没有西方殖民主义国家的参加下,由渴望掌握自己命运的亚非国家举行的,它反映了占全世界一半以上的亚非人民的共同愿望和要求。这里的共同愿望和要求是指 ( )

①保卫和平 ②实现社会主义

③争取民族独立 ④发展民族经济

⑤结成军事联盟

A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.①③④

16.“一五”计划中,国家对轻工业和重工业的投资比例为1:7.9。由此可见,“一五”计划的基本任务是 ( )

A.优先发展轻工业

B.轻重工业均衡发展

C.优先发展重工业

D.农轻重三业均衡发展

17.右图是一本连环画的封面,该书讲述了孙家庄农民孙志刚的故事,图中的“社”指的是 ( )

A.农业生产的合作组织

B.公私合营的生产组织

C.股份制的生产组织

D.包产到组的生产组织

18.1954年北京著名的中药老店同仁堂的经理乐松生带头响应政府号召,主动接受资本主义工商业的改造。政府对同仁堂的改造方式是 ( )

A.建立手工业生产合作社

B.建立股份有限公司

C.转变为公私合营企业

D.转变为国营企业

19.某历史研究小组的同学在《剑桥中华人民共和国史(上卷)》中看到这样一句话“社会主义改造的‘高潮’引起了‘政治形势的根本变化’”之后,各抒己见,下列推理最正确的是 ( )

A.甲:不对,“一五”计划后社会主义制度基本确立

B.乙:对的,三大改造后的人民实现了当家作主

C.丙:不对,三大改造后中国仍是新民主主义经济

D.丁:对的,三大改造后社会主义制度基本确立

20.20世纪以来,中国社会经历了三次历史性巨变。第二次历史性巨变是中华人民共和国的成立和社会主义制度的建立,与这两件大事相关的年代分别是

( )

A.1949年、1951年 B.1949年、1952年

C.1949年、1954年 D.1949年、1956年

二、非选择题(本大题共4小题,第21题11分,第22题12分,第23题12分,第24题15分,共50分)

21.阅读下列材料:

材料一 雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江!保和平,卫祖国,就是保家乡……

——中国人民志愿军战歌

材料二

请回答:

(1)上述两则材料反映的是哪一场战争 (1分)根据材料一,中国人民志愿军参战的目的是什么 (1分)

(2)材料二分别是谁 (2分)他们在战争中发扬了什么精神 (2分)

(3)说出这一场战争结束的时间和标志。(2分)此事件在当时产生了什么样的影响 (3分)

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 2013年,中央一号文件,提出要着力构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系,进一步解放和发展农村社会生产力。

(1)材料一中两幅图片分别出现于哪一历史时期 (4分)由图一到图二可以看出土地所有制经历了怎样的变化 (2分)

(2)20世纪50年代中期,我国农村土地实行由“分”到“合”政策的目的是什么 (2分)

(3)党和人民政府在不同历史时期不断调整农村政策说明了什么道理 (2分)

(4)根据材料二并结合所学知识,请你为社会主义新农村建设提出一条合理化建议。(2分)

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

材料二 国际舆论认为:“没有中国代表团的努力,会议成功不了。”“会议成功的一个巨大因素,是中国代表团异乎寻常的合作态度。”

(1)材料一反映的是什么外交原则 (2分)最早是在什么时间提出的 (2分)它的提出有什么意义 (2分)

(2)指出材料二中的“会议”的名称。(2分)说说中国代表团提出的哪一方针促进了这次会议的圆满成功。(2分)

(3)上述两则材料所反映的史实均与周恩来总理有关。为缅怀周恩来总理,请针对上述材料确定一个纪念活动主题。(2分)

24.阅读下列材料:

诸位代表先生们,我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。

——1949年9月21日,毛泽东在全国政协会议

第一届全体会议上的讲话

请回答:

(1)材料中提及的全国政协会议第一届全体会议通过的具有临时宪法作用的文献是什么?(1分)

(2)你怎样理解材料所述“中国人从此站立起来了”的含义。(6分)

(3)回顾历史,我们深深感受到中国共产党“所做的一切,都是为了让人民生活得更加幸福、更有尊严”。试结合1949年到1956年的具体史实,说明中国共产党为恢复国民经济,建设社会主义,做了哪些努力。(8分)

答案解析

1.【解析】选A。本题考查学生的识记能力。1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平隆重举行。故选A。

2.【解析】选C。本题考查学生的识记能力。解题的关键在于利用题干中关键信息“新中国成立初期起临时宪法作用的文件”,可以确定是《中国人民政治协商会议共同纲领》。A是我国第一部资本主义类型的宪法,B是进行土地改革的法律依据,D是我国第一部社会主义类型的宪法,故选C。

3.【解析】选C。本题主要考查学生的识记能力。中华人民共和国成立的日子

——10月1日,成为新中国的国庆日。

4.【解析】选D。本题考查学生的分析理解能力。解答本题的关键是明确关键信息“开辟了中国历史新纪元”。A、B是从新中国成立的世界意义来阐述的,不符合题意。C叙述错误,D是新中国成立的国内意义,符合题意。

5.【解析】选B。本题考查学生的识记能力。由题中“1951年”可判定“重大决定”指的是和平解放西藏。1951年5月,中央人民政府与西藏地方政府达成关于和平解放西藏办法的协议。

6.【解析】选C。本题创设了一种崭新情境,主要考查学生的分析、理解能力。1950-1952年底进行的土地改革,彻底废除了在我国延续了两千多年的封建土地制度,地主阶级也被消灭;农民翻身,得到了土地,成为土地的主人。

7.【解析】选B。本题考查学生的分析能力。分析表中阶级变动情况,地主和贫农变化最大,其中地主消失了。由此链接所学知识:土地改革的完成,彻底废除了在我国延续了两千多年的封建土地制度,消灭了地主阶级。故选B。

8.【解析】选D。本题考查学生对土地改革意义的记忆和理解。土地改革是新中国成立之后进行的一项巩固政权的重大活动,影响深远。这次改革废除了两千多年的封建地主土地所有制,实行农民土地所有制,即土地归农民所有,是一种私有制,故②是错误的。其他表述均符合史实,因此选D。

9.【解析】选D。本题考查学生的分析、理解能力。中国人民志愿军入朝作战的原因是多方面的,但最主要的是美国的侵略活动严重威胁了中国的安全。A、B是我国入朝作战的客观原因,C不是原因,故A、B、C均不符合题意,本题选D。

10.【解析】选B。本题考查学生的辨析能力。结合所学知识,可知A、C、D均是抗美援朝战争取得胜利的主要原因。而B的表述不符合史实,因为当时我国经济正处于崩溃的边缘,军备还比较落后,故选B。

11.【解析】选A。本题考查学生综合理解能力。解答本题的关键应明确题干中的关键信息“1954年”。从而分析:B基本完成于1952年;C完成于1956年;D修建于1957年,均与题干时间不符,故选A。

12.【解析】选A。解题关键在于能够正确认识“超越意识形态和社会制度差异的外交概念”是指不同社会制度即社会主义制度和资本主义制度,可以突破思想观念和意识形态的不同而建立友好的外交关系。链接所学知识:中国在外交领域倡导的“和平共处五项原则”成为各国处理国与国关系的基本原则,突破了社会制度和意识形态的界限。

13.【解析】选D。本题主要考查学生的识记、分辨能力。和平共处五项原则是由中印两国首次提出,后由中、印、缅三国共同倡导。因此,当时参与提出的国家不包括印度尼西亚。

14.【解析】选C。本题考查学生再认再现史实的能力。第一次由亚非国家自己举行的国际会议即万隆会议,它的召开是在印度尼西亚的万隆。

15.【解析】选D。本题考查学生的分辨能力。1955年召开的亚非会议,主要讨论了保卫和平、争取民族独立和发展民族经济等共同关心的问题。故选D。

16.【解析】选C。本题考查学生的识记、辨析能力。题干中“轻工业和重工业的投资比例为1:7.9”,由此可知,在轻工业与重工业关系上,优先发展重工业,题干中没有涉及农业的投资比例。故本题选C。

17.【解析】选A。本题考查学生的识图、分析能力。据题干中的“农民”和图片中的“1953年”等信息判断:“老孙归社”是指农民孙志刚加入农业生产合作社的情景,故A正确。

18.【解析】选C。本题考查学生的识记能力。我国对资本主义工商业改造的主要途径是从加工订货为主逐步向公私合营过渡。故选C。

19.【解析】选D。本题考查学生的分析、理解能力。社会主义三大改造的基本完成,标志着社会主义公有制形式在国民经济中占据主导地位,从此社会主义制度在我国基本建立起来。据此分析,可知应选D。

20.【解析】选D。20世纪以来中国社会三次历史性巨变:第一次是辛亥革命推翻两千多年的君主专制制度,第二次是中华人民共和国的成立和社会主义制度的建立,第三次是十一届三中全会的召开。中华人民共和国成立是在1949年10月1日,社会主义制度在中国基本建立的标志是1956年底社会主义改造的基本完成。

21.【解析】本题考查学生再认再现史实的能力。根据材料容易判断此事件是抗美援朝战争,在正确判断的基础上,其他问题结合所学回答即可。

答案:(1)战争:抗美援朝战争。目的:抗美援朝、保家卫国。

(2)黄继光、邱少云。发扬了高度的爱国主义精神和革命英雄主义精神。

(3)结束:1953年7月。标志:美国侵略军被迫签订《朝鲜停战协定》。影响:抗美援朝战争的胜利,维护了亚洲和世界和平,大大提高了新中国的国际威望,为新中国赢得了一个相对稳定的和平环境。

22.【解析】本题考查学生的识图、分析及理解等综合能力。第(1)题,结合图片信息可知:图一出现于土地改革时期,图二出现于三大改造时期;图一的土地改革使封建土地所有制转化为农民土地所有制,图二的对农业的社会主义改造使农民土地私有制转化为社会主义公有制,因此图一到图二经历了由农民土地私有制到社会主义公有制的过程。第(2)题,我国对农业改造是为了进一步提高农业生产力,逐步克服农业同工业发展不相适应的矛盾。第(3)题,本题可以从党和政府调整农村政策的目的和影响来分析,不难得出结论:党和政府始终把人民的利益放在首位,把改善人民生活当作头等大事,始终维护人民的利益等。第(4)题,本题属于开放性题目,所提建议一定要符合现实,对于改善农村状况有利有益。

答案:(1)图一:土地改革时期,图二:三大改造时期。由农民土地私有制转变为社会主义公有制。

(2)进一步提高生产力,解决农业同工业发展不相适应的矛盾。

(3)党和政府根据国情制定农村政策,始终维护人民的利益等。

(4)优化农村产业结构,加强农村基础设施建设,完善农村医疗体系等。(言之有理即可)

23.【解析】本题以周恩来总理20世纪50年代的外交活动为主题,考查学生对历史基础知识的识记和再认再现能力。第(1)题考查和平共处五项原则提出的时间、内容、意义,依据所学相关内容回答即可。第(2)题,理解材料二,链接相关史实,可知该会议指的是万隆会议;在这次会议上,周恩来提出“求同存异”方针,推动会议圆满成功。第(3)题属于开放性题目,能反映外交主题即可。

答案:(1)和平共处五项原则。1953年。和平共处五项原则作为指导国与国之间相互关系的基本准则,在国际社会产生了广泛而深远的影响。

(2)万隆会议(或亚非国际会议)。求同存异。

(3)周恩来的外交生涯或杰出外交家周恩来等。(言之有理,符合题意即可)

24.【解析】本题考查学生的识记和分析理解能力。全国政协会议第一届全体会议通过的《共同纲领》,起了临时宪法的作用,故结合所学知识第(1)题容易作答。第(2)题根据新中国成立的历史意义可以理解“中国人从此站立起来了”的含义。简述1949年到1956年的史实,即可回答第(3)题。

答案:(1)《中国人民政治协商会议共同纲领》(或《共同纲领》)。

(2)中国新民主主义革命已经取得伟大胜利,中国人民受奴役受压迫的半殖民地半封建时代已经结束,中国人民成为新国家、新社会的主人。

(3)完成土地改革,解放农村生产力;实施“一五”计划,我国开始改变工业落后的面貌;实施三大改造,初步建立起社会主义的基本制度;召开第一届全国人民代表大会,制定社会主义宪法等。

同课章节目录

- 第一单元 走向社会主义之路

- 第1课 中华人民共和国的成立

- 第2课 为巩固新中国而斗争

- 第3课 新中国的内政与外交

- 第4课 社会主义制度的确立

- 第5课 “万方乐奏有于阗”——“新中国的民族区域自治”演讲擂台赛——学习与探究之一

- 第二单元 建设社会主义道路的探索

- 第6课 艰难曲折的探索历程

- 第7课 “文化大革命”十年内乱

- 第8课 铸起共和国钢铁长城

- 第9课 新中国走向世界舞台

- 第10课 “走近创业年代的英雄”讨论会——学习与探究之二

- 第三单元 建设有中国特色社会主义

- 第11课 伟大的历史转折

- 第12课 欣欣向荣的科教文体事业

- 第13课 祖国统一的历史大潮

- 第14课 迈向社会主义现代化

- 第15课 展示五彩缤纷的社会生活——学习与探究之三

- 第四单元 人类祖先的基业——古代世界

- 第16课 当人类还是野蛮人的时候

- 第17课 大河流域的文明曙光

- 第18课 蓝色的地中海文明

- 第19课 “日出之国”与“新月之乡”

- 第20课 西欧的基督教文明

- 第21课 古老帝国的悲剧

- 第22课 人类三大人种的基本特征——学习与探究之四

- 第五单元 古代文明的冲撞与文化成就

- 第23课 文明的冲撞与交融

- 第24课 昔日的辉煌

- 第25课 世界古代科学魅力的报告会——学习与探究之五