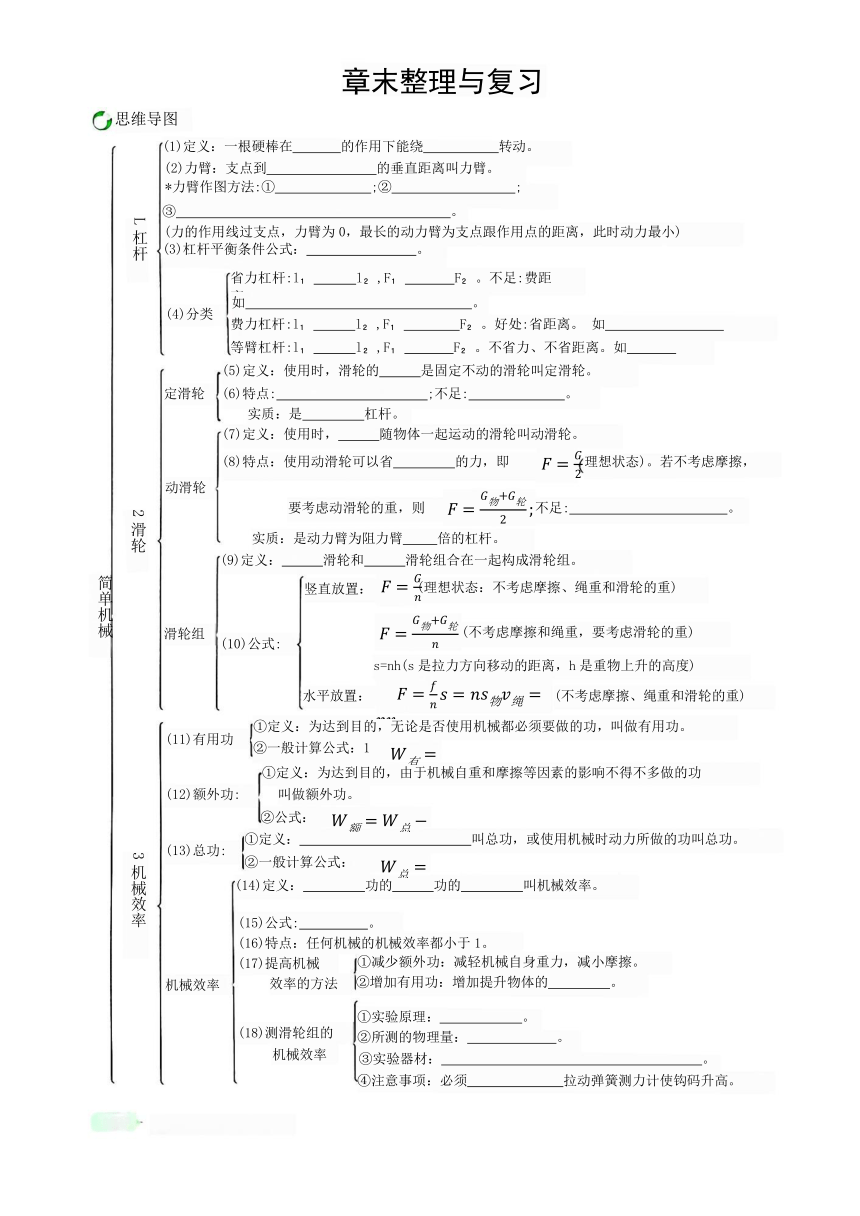

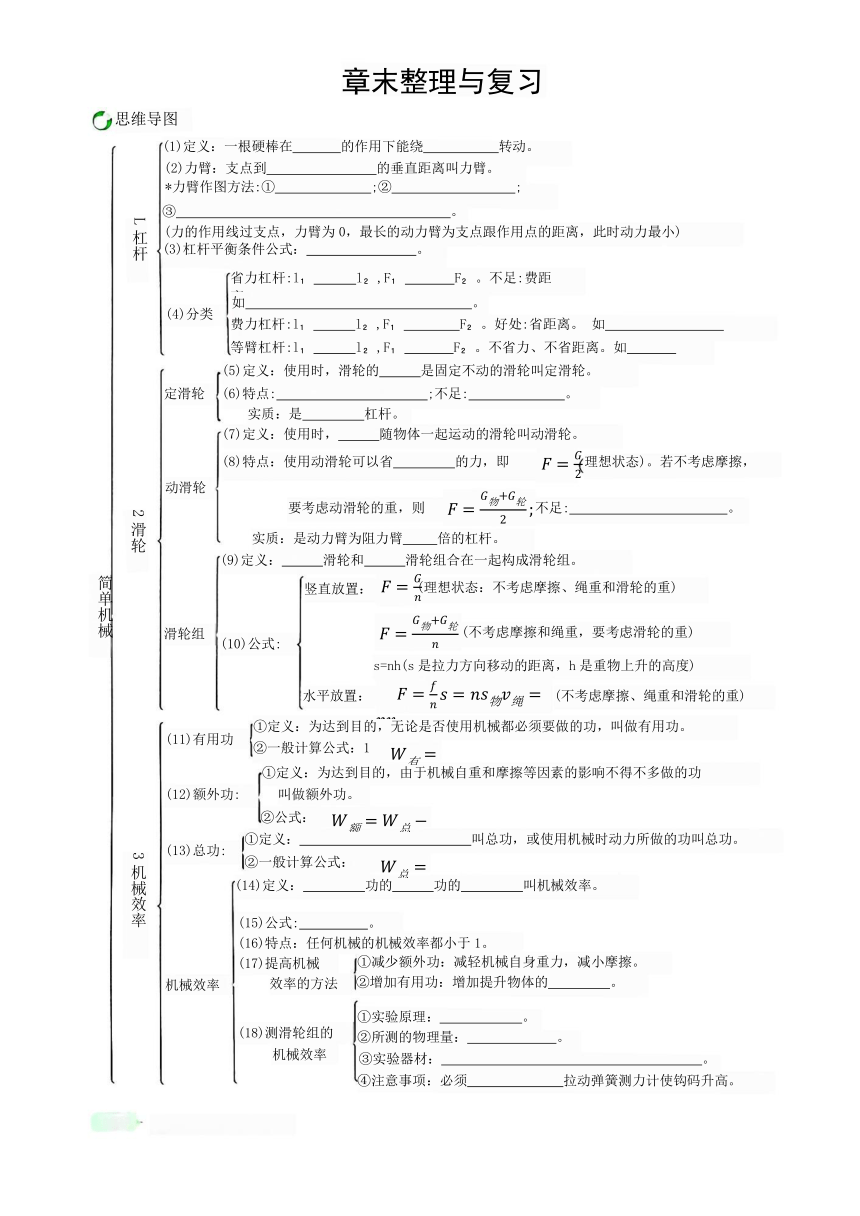

第12章 简单机械 章末整理与复习2024-2025学年人教版八年级物理下册(有答案)

文档属性

| 名称 | 第12章 简单机械 章末整理与复习2024-2025学年人教版八年级物理下册(有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 320.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-05-20 15:38:27 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

考点突破

考点一 杠杆平衡条件

例1 如图所示,杠杆在水平位置平衡,下列操作仍能让杠杆在水平位置保持平衡的是( )

A.两侧钩码同时向外移一格

B.两侧钩码同时向内移一格

C.左侧的钩码向内移一格,右侧减去一个钩码

D.在两侧钩码下方,同时加挂一个相同的钩码

考点二 滑轮

例2 两个滑轮按如图所示的方式组合,用5N的拉力F拉动绳端,使物体在5s 内水平向左匀速滑动1m,物体与地面间的摩擦力为9N。下列选项正确的是 ( )

A. A是定滑轮,B是动滑轮

B.拉力 F做的功为5J

C.拉力 F的功率为2 W

D.绳子自由端移动速度为0.6m/s

考点三 机械效率

例3 如图所示,用滑轮组将600 N 的重物在10s内匀速提升了2m,动滑轮重为100N(不计绳重和摩擦),下列说法正确的是 ( )

A.绳子自由端拉力的功率是70W

B.滑轮组的机械效率是85.7%

C.提升重物的过程中所做的额外功是400 J

D.提升的重物变成400 N时,滑轮组的机械效率将变大

章末作业

一、选择题

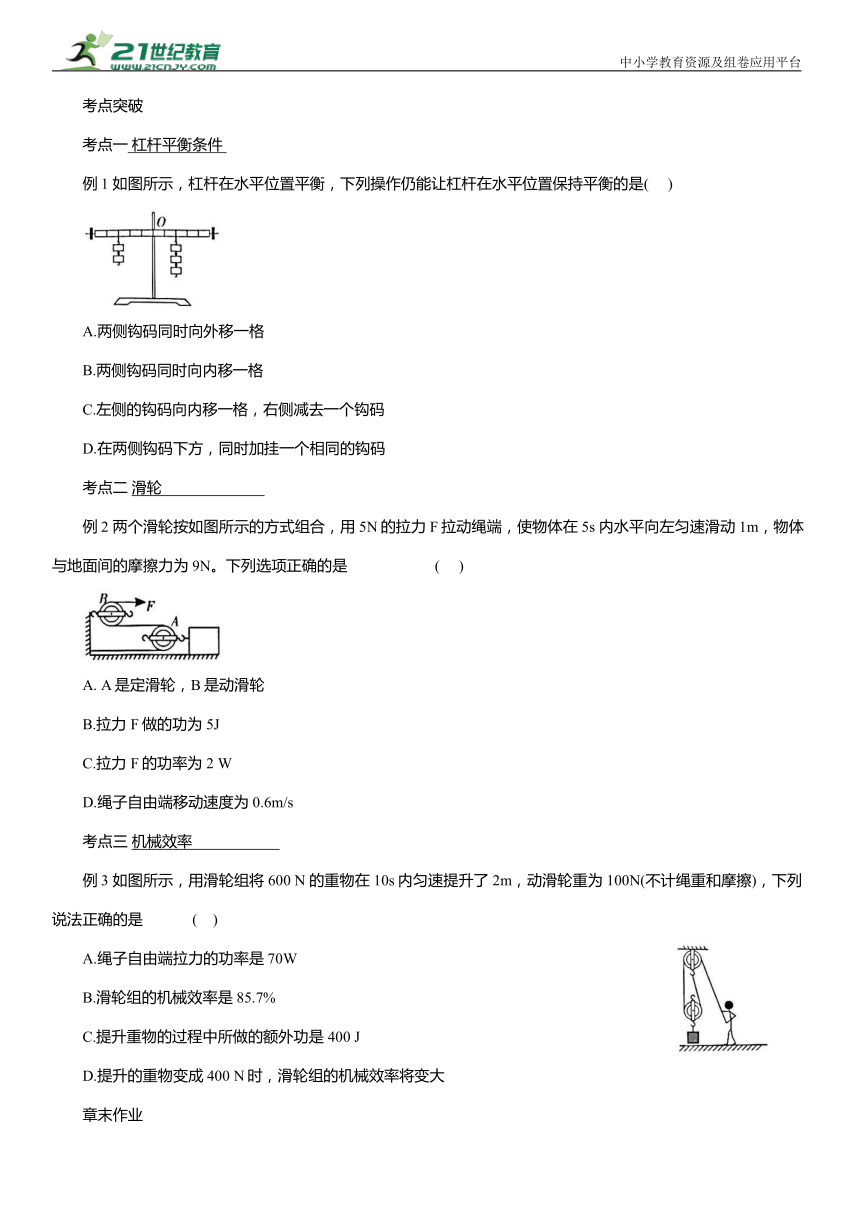

1.如图所示,下列杠杆中属于费力杠杆的是( )

2.下列关于杠杆的一些说法中,正确的是( )

A.杠杆只可以是直的

B.动力臂就是支点到动力作用点的距离

C.杠杆支点一定在杠杆上

D.杠杆的长度等于动力臂与阻力臂之和

3.关于机械效率,下列说法正确的是 ( )

A.减小摩擦,可使机械效率等于100%

B.机械做功的功率越大,机械效率越高

C.机械所做的有用功越多,机械效率就越高

D.机械效率越高,有用功和额外功的比值越大

4.在建筑工地上,工人用如图所示的滑轮组提升重物,已知绳端拉力为F,物体A重为G,在匀速竖直提升的过程中,物体A上升的速度为v,忽略绳重和摩擦,下列说法正确的是 ( )

A.物体的重力G与绳端拉力 F的关系为G=2F

B.滑轮组的机械效率随v的增大而增大

C.滑轮组的机械效率随G的增大而减小

D.滑轮组的机械效率为

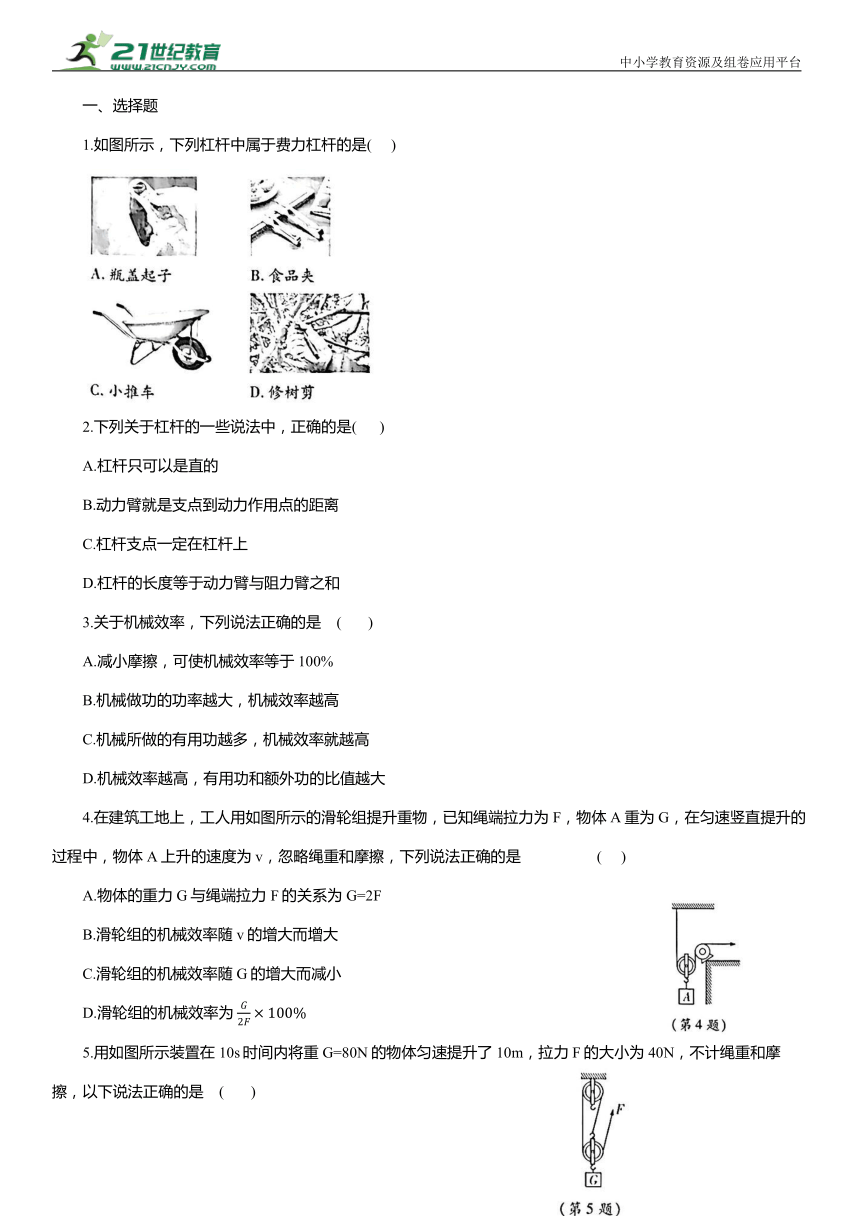

5.用如图所示装置在10s时间内将重G=80N的物体匀速提升了10m,拉力F的大小为40N,不计绳重和摩擦,以下说法正确的是 ( )

A.提升重物过程中克服动滑轮重力做功800J

B.提升重物过程中,拉力的功率为80W

C.滑轮组的机械效率约为66.7%

D.与直接提升重物相比,省力三分之二

6.图甲中用力 F 水平拉着重为G的物体在水平路面上匀速移动s的距离。图乙中用动滑轮拉着它也在同一路面上匀速移动s的距离,水平拉力为F 。使用动滑轮的过程中 ( )

A.总功为

B.有用功为

C.机械效率为

D.额外功为

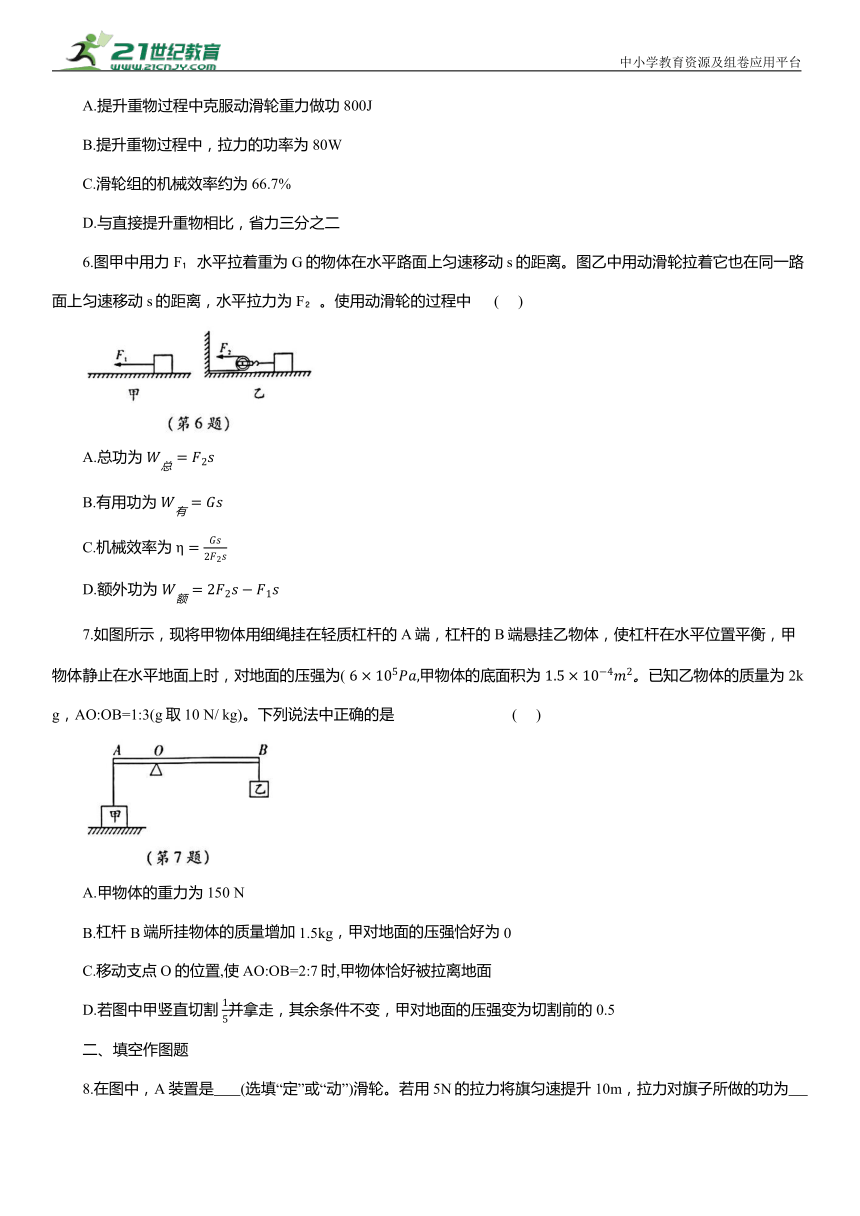

7.如图所示,现将甲物体用细绳挂在轻质杠杆的A端,杠杆的B端悬挂乙物体,使杠杆在水平位置平衡,甲物体静止在水平地面上时,对地面的压强为( 甲物体的底面积为 已知乙物体的质量为2kg,AO:OB=1:3(g取10 N/ kg)。下列说法中正确的是 ( )

A.甲物体的重力为150 N

B.杠杆B端所挂物体的质量增加1.5kg,甲对地面的压强恰好为0

C.移动支点O的位置,使AO:OB=2:7时,甲物体恰好被拉离地面

D.若图中甲竖直切割 并拿走,其余条件不变,甲对地面的压强变为切割前的0.5

二、填空作图题

8.在图中,A装置是 (选填“定”或“动”)滑轮。若用5N的拉力将旗匀速提升10m,拉力对旗子所做的功为 J。

9.如图所示,OA=AB=10cm,重物G=20N,要使杠杆平衡,F= N,若将重物向O 点移动,要使杠杆仍然保持平衡,则F (选填“变大”“不变”或“变小”)。

10.如图所示,用相同的滑轮安装成甲、乙两种装置,分别用 FA、FB匀速提升重力为GA、GB的A、B两物体,不计绳重和摩擦。若( 则η甲 ηz;若 则GA GB。(均选填“>”“<”或“=”)

小明用如图所示的动滑轮匀速提起重为140 N的水桶,动滑轮重20 N(不计绳重和摩擦),小明拉绳子的动力为 N;如果向水桶内再加入40 N 的水,提起时动滑轮的机械效率 (选填“变大”“变小”或“不变”)。

12.如图所示,小聪用滑轮组拉动水平地面上重为500 N的物体A,使它匀速前进2m,地面对它的摩擦力为150 N,小聪施加的拉力 F=100 N(忽略绳重和滑轮重),则滑轮组做的有用功为 J,滑轮组的机械效率为 。

13.(1)请作出图中杠杆平衡时F的力臂l。

(2)如图所示,用一个最小的力F使小桌绕A点旋转。请在图中画出该最小力的示意图,保留作图痕迹。

三、实验探究题

14.小明在“研究杠杆平衡条件”的实验中所用的实验器材有:刻度均匀的杠杆、支架、弹簧测力计、刻度尺、细线和质量相同的0.5N重的钩码若干个。

(1)如图A 所示,实验前,杠杆左端下沉,则应将左端的平衡螺母向 (选填“左”或“右”)调节,直到杠杆在 位置平衡,目的是便于测量 ,支点选在杠杆的中点是为了消除杠杆 对平衡的影响。

(2)小明同学所在实验小组完成某次操作后,实验现象如图 B所示,他们记录的数据为动力 动力臂 阻力 则阻力臂

(3)甲同学测出了一组数据后就得出了“动力×动力臂=阻力×阻力臂”的结论,乙同学认为他的做法不合理,理由是 。

(4)丙同学通过对数据分析后得出的结论是:动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离,与小组同学交流后,乙同学为了证明丙同学的结论是错误的,他做了如图C的实验,此实验 (选填“能”或“不能”)说明该结论是错误的,图C实验中,已知杠杆上每个小格长度为5cm,每个钩码重0.5 N,当弹簧测力计在D 点斜向上拉(与水平方向成30°角)杠杆,使杠杆在水平位置平衡时,动力×动力臂 (选填“等于”或“不等于”)阻力×阻力臂。

(提示:直角三角形中,30°角所对的直角边等于斜边的一半)

15.在“探究滑轮组的机械效率”时,小吴利用两组滑轮组进行了探究,用1个定滑轮和1个动滑轮组成的滑轮组测量获得了前4组数据,用2个定滑轮和2个动滑轮组成的滑轮组测量获得了第5组数据,实验数据如下表:

实验次数 动滑轮重G动/N 物体重G/N 重物上升高度 h/m 动力 F/N 弹簧测力 计移动 距离s/m 机械 效率 η/%

1 0.5 1 0.1 0.6 0.3 55.6

2 0.5 1 0.2 0.6 0.6 55.6

3 0.5 2 0.1 1.0 0.3 66.7

4 0.5 4 0.1 1.8 0.3 ①

5 1 4 0.1 ② 0.5 ③

(1)小吴在实验中使用的测量工具包括 和弹簧测力计,实验中应沿竖直向上的方向 拉动弹簧测力计。根据前4组实验数据,可判断小吴在实验过程中,绕在滑轮组动滑轮上的绳子段数为 段。

(2)小吴在实验探究过程中漏掉了相关数据,表格中空格①处数据应为 %;根据图中弹簧测力计示数可知编号②数据应为 N;编号③的数据应为 %。

(3)小吴经过分析论证,由表中第1、2组数据可知,同一滑轮组的机械效率与 无关;由表中第3、4组数据可知,同一滑轮组的机械效率与摩擦和 有关。

(4)有的同学认为:“机械越省力,它的机械效率越高”。小吴认为这句话是 的(选填“正确”或“错误”),小吴是用收集的数据中的 两组数据对比分析来判断的。

四、计算论述题

16.如图所示,一个重力为6N,密度为6g/cm 的合金块,悬挂在轻质杠杆的A点,O为支点,OA长10cm,此时合金块浸没在某种液体中。杠杆右边B点吊着重力为0.7N的物体,OB长70cm,杠杆在水平位置平衡。不计绳重及转轴处摩擦,求:(g取10 N/ kg)

(1)合金块的体积;

(2)A端受到绳子的拉力;

(3)该液体密度。

17.如图所示,小车在水平面上通过滑轮组提升重物,动滑轮重400 N,与小车连接的绳子能承受的最大拉力为6000N,小车的最大输出功率为15kW,水平地面上一物体A 重1600 N,与地面的接触面积为4m 。(不计小车所受摩擦阻力、绳重及滑轮组的摩擦)求:

(1)提升前,物体A对水平地面的压强;

(2)滑轮组提升重物A时的机械效率;

(3)若要使被提升重物以1m/s的速度匀速上升,整个装置工作过程中能提升重物的最大重力。

章末整理与复习

【思维导图】1.(1)力 固定点 (2)力的作用线 ①确定支点 ②画力的作用线 ③作力臂:过支点作力的作用线的垂线 (3)F l =F l (4) > < 起子、钢丝钳、独轮车、羊角锤 < > 钓鱼竿、镊子、筷子 = = 天平2.(5)轴 (6)可以改变用力方向 不能省力 等臂(7)轴 (8)一半 不能改变力的方向 2 (9)定 动3.(13)①有用功和额外功之和 (14)有用 总 比值 (17)重力 ②G、h、F、s③滑轮组、弹簧测力计、刻度尺、钩码 ④匀速竖直【考点突破】考点一:例1:C 考点二:例2:C考点三:例3:B

【章末作业】1. B 2. C 3. D 4. D 5. C 6. D 7. A8.定 50 9.10 变小 10. > < 11.80 变大12.300 75% 13.(1)图略 (2)图略 14.(1)右 水平力臂 自重 (2)0.15 (3)一组实验数据太少,具有偶然性,不便找出普遍规律 (4)能 等于 15.(1)刻度尺 匀速 3 (2)74.1 1.4 57.1 (3)物体被提升的高度 被提升的物重 (4)错误 4、5 16.(1)100cm (2)4.9N(3)1.1×10 kg/m 17.(1)400 Pa (2)80%

(3)14600N

考点突破

考点一 杠杆平衡条件

例1 如图所示,杠杆在水平位置平衡,下列操作仍能让杠杆在水平位置保持平衡的是( )

A.两侧钩码同时向外移一格

B.两侧钩码同时向内移一格

C.左侧的钩码向内移一格,右侧减去一个钩码

D.在两侧钩码下方,同时加挂一个相同的钩码

考点二 滑轮

例2 两个滑轮按如图所示的方式组合,用5N的拉力F拉动绳端,使物体在5s 内水平向左匀速滑动1m,物体与地面间的摩擦力为9N。下列选项正确的是 ( )

A. A是定滑轮,B是动滑轮

B.拉力 F做的功为5J

C.拉力 F的功率为2 W

D.绳子自由端移动速度为0.6m/s

考点三 机械效率

例3 如图所示,用滑轮组将600 N 的重物在10s内匀速提升了2m,动滑轮重为100N(不计绳重和摩擦),下列说法正确的是 ( )

A.绳子自由端拉力的功率是70W

B.滑轮组的机械效率是85.7%

C.提升重物的过程中所做的额外功是400 J

D.提升的重物变成400 N时,滑轮组的机械效率将变大

章末作业

一、选择题

1.如图所示,下列杠杆中属于费力杠杆的是( )

2.下列关于杠杆的一些说法中,正确的是( )

A.杠杆只可以是直的

B.动力臂就是支点到动力作用点的距离

C.杠杆支点一定在杠杆上

D.杠杆的长度等于动力臂与阻力臂之和

3.关于机械效率,下列说法正确的是 ( )

A.减小摩擦,可使机械效率等于100%

B.机械做功的功率越大,机械效率越高

C.机械所做的有用功越多,机械效率就越高

D.机械效率越高,有用功和额外功的比值越大

4.在建筑工地上,工人用如图所示的滑轮组提升重物,已知绳端拉力为F,物体A重为G,在匀速竖直提升的过程中,物体A上升的速度为v,忽略绳重和摩擦,下列说法正确的是 ( )

A.物体的重力G与绳端拉力 F的关系为G=2F

B.滑轮组的机械效率随v的增大而增大

C.滑轮组的机械效率随G的增大而减小

D.滑轮组的机械效率为

5.用如图所示装置在10s时间内将重G=80N的物体匀速提升了10m,拉力F的大小为40N,不计绳重和摩擦,以下说法正确的是 ( )

A.提升重物过程中克服动滑轮重力做功800J

B.提升重物过程中,拉力的功率为80W

C.滑轮组的机械效率约为66.7%

D.与直接提升重物相比,省力三分之二

6.图甲中用力 F 水平拉着重为G的物体在水平路面上匀速移动s的距离。图乙中用动滑轮拉着它也在同一路面上匀速移动s的距离,水平拉力为F 。使用动滑轮的过程中 ( )

A.总功为

B.有用功为

C.机械效率为

D.额外功为

7.如图所示,现将甲物体用细绳挂在轻质杠杆的A端,杠杆的B端悬挂乙物体,使杠杆在水平位置平衡,甲物体静止在水平地面上时,对地面的压强为( 甲物体的底面积为 已知乙物体的质量为2kg,AO:OB=1:3(g取10 N/ kg)。下列说法中正确的是 ( )

A.甲物体的重力为150 N

B.杠杆B端所挂物体的质量增加1.5kg,甲对地面的压强恰好为0

C.移动支点O的位置,使AO:OB=2:7时,甲物体恰好被拉离地面

D.若图中甲竖直切割 并拿走,其余条件不变,甲对地面的压强变为切割前的0.5

二、填空作图题

8.在图中,A装置是 (选填“定”或“动”)滑轮。若用5N的拉力将旗匀速提升10m,拉力对旗子所做的功为 J。

9.如图所示,OA=AB=10cm,重物G=20N,要使杠杆平衡,F= N,若将重物向O 点移动,要使杠杆仍然保持平衡,则F (选填“变大”“不变”或“变小”)。

10.如图所示,用相同的滑轮安装成甲、乙两种装置,分别用 FA、FB匀速提升重力为GA、GB的A、B两物体,不计绳重和摩擦。若( 则η甲 ηz;若 则GA GB。(均选填“>”“<”或“=”)

小明用如图所示的动滑轮匀速提起重为140 N的水桶,动滑轮重20 N(不计绳重和摩擦),小明拉绳子的动力为 N;如果向水桶内再加入40 N 的水,提起时动滑轮的机械效率 (选填“变大”“变小”或“不变”)。

12.如图所示,小聪用滑轮组拉动水平地面上重为500 N的物体A,使它匀速前进2m,地面对它的摩擦力为150 N,小聪施加的拉力 F=100 N(忽略绳重和滑轮重),则滑轮组做的有用功为 J,滑轮组的机械效率为 。

13.(1)请作出图中杠杆平衡时F的力臂l。

(2)如图所示,用一个最小的力F使小桌绕A点旋转。请在图中画出该最小力的示意图,保留作图痕迹。

三、实验探究题

14.小明在“研究杠杆平衡条件”的实验中所用的实验器材有:刻度均匀的杠杆、支架、弹簧测力计、刻度尺、细线和质量相同的0.5N重的钩码若干个。

(1)如图A 所示,实验前,杠杆左端下沉,则应将左端的平衡螺母向 (选填“左”或“右”)调节,直到杠杆在 位置平衡,目的是便于测量 ,支点选在杠杆的中点是为了消除杠杆 对平衡的影响。

(2)小明同学所在实验小组完成某次操作后,实验现象如图 B所示,他们记录的数据为动力 动力臂 阻力 则阻力臂

(3)甲同学测出了一组数据后就得出了“动力×动力臂=阻力×阻力臂”的结论,乙同学认为他的做法不合理,理由是 。

(4)丙同学通过对数据分析后得出的结论是:动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离,与小组同学交流后,乙同学为了证明丙同学的结论是错误的,他做了如图C的实验,此实验 (选填“能”或“不能”)说明该结论是错误的,图C实验中,已知杠杆上每个小格长度为5cm,每个钩码重0.5 N,当弹簧测力计在D 点斜向上拉(与水平方向成30°角)杠杆,使杠杆在水平位置平衡时,动力×动力臂 (选填“等于”或“不等于”)阻力×阻力臂。

(提示:直角三角形中,30°角所对的直角边等于斜边的一半)

15.在“探究滑轮组的机械效率”时,小吴利用两组滑轮组进行了探究,用1个定滑轮和1个动滑轮组成的滑轮组测量获得了前4组数据,用2个定滑轮和2个动滑轮组成的滑轮组测量获得了第5组数据,实验数据如下表:

实验次数 动滑轮重G动/N 物体重G/N 重物上升高度 h/m 动力 F/N 弹簧测力 计移动 距离s/m 机械 效率 η/%

1 0.5 1 0.1 0.6 0.3 55.6

2 0.5 1 0.2 0.6 0.6 55.6

3 0.5 2 0.1 1.0 0.3 66.7

4 0.5 4 0.1 1.8 0.3 ①

5 1 4 0.1 ② 0.5 ③

(1)小吴在实验中使用的测量工具包括 和弹簧测力计,实验中应沿竖直向上的方向 拉动弹簧测力计。根据前4组实验数据,可判断小吴在实验过程中,绕在滑轮组动滑轮上的绳子段数为 段。

(2)小吴在实验探究过程中漏掉了相关数据,表格中空格①处数据应为 %;根据图中弹簧测力计示数可知编号②数据应为 N;编号③的数据应为 %。

(3)小吴经过分析论证,由表中第1、2组数据可知,同一滑轮组的机械效率与 无关;由表中第3、4组数据可知,同一滑轮组的机械效率与摩擦和 有关。

(4)有的同学认为:“机械越省力,它的机械效率越高”。小吴认为这句话是 的(选填“正确”或“错误”),小吴是用收集的数据中的 两组数据对比分析来判断的。

四、计算论述题

16.如图所示,一个重力为6N,密度为6g/cm 的合金块,悬挂在轻质杠杆的A点,O为支点,OA长10cm,此时合金块浸没在某种液体中。杠杆右边B点吊着重力为0.7N的物体,OB长70cm,杠杆在水平位置平衡。不计绳重及转轴处摩擦,求:(g取10 N/ kg)

(1)合金块的体积;

(2)A端受到绳子的拉力;

(3)该液体密度。

17.如图所示,小车在水平面上通过滑轮组提升重物,动滑轮重400 N,与小车连接的绳子能承受的最大拉力为6000N,小车的最大输出功率为15kW,水平地面上一物体A 重1600 N,与地面的接触面积为4m 。(不计小车所受摩擦阻力、绳重及滑轮组的摩擦)求:

(1)提升前,物体A对水平地面的压强;

(2)滑轮组提升重物A时的机械效率;

(3)若要使被提升重物以1m/s的速度匀速上升,整个装置工作过程中能提升重物的最大重力。

章末整理与复习

【思维导图】1.(1)力 固定点 (2)力的作用线 ①确定支点 ②画力的作用线 ③作力臂:过支点作力的作用线的垂线 (3)F l =F l (4) > < 起子、钢丝钳、独轮车、羊角锤 < > 钓鱼竿、镊子、筷子 = = 天平2.(5)轴 (6)可以改变用力方向 不能省力 等臂(7)轴 (8)一半 不能改变力的方向 2 (9)定 动3.(13)①有用功和额外功之和 (14)有用 总 比值 (17)重力 ②G、h、F、s③滑轮组、弹簧测力计、刻度尺、钩码 ④匀速竖直【考点突破】考点一:例1:C 考点二:例2:C考点三:例3:B

【章末作业】1. B 2. C 3. D 4. D 5. C 6. D 7. A8.定 50 9.10 变小 10. > < 11.80 变大12.300 75% 13.(1)图略 (2)图略 14.(1)右 水平力臂 自重 (2)0.15 (3)一组实验数据太少,具有偶然性,不便找出普遍规律 (4)能 等于 15.(1)刻度尺 匀速 3 (2)74.1 1.4 57.1 (3)物体被提升的高度 被提升的物重 (4)错误 4、5 16.(1)100cm (2)4.9N(3)1.1×10 kg/m 17.(1)400 Pa (2)80%

(3)14600N