【高考押题卷】2025年高考生物预测考前冲刺--生物的进化(含解析)

文档属性

| 名称 | 【高考押题卷】2025年高考生物预测考前冲刺--生物的进化(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-05-20 10:16:23 | ||

图片预览

文档简介

高考生物考前冲刺押题预测 生物的进化

一.选择题(共15小题)

1.(2025 平度市二模)动物能快速发现危险和威胁,这对于其个体安全至关重要。研究表明,尽管蝾螈与蛇具有相似的细长体态,但猴子对蝾螈的威胁识别速度显著慢于蛇,而当蝾螈被覆盖蛇鳞图案后,猴子的反应速度立即提升至与识别蛇相当的水平。这一现象表明,猴子通过蛇鳞对蛇进行快速识别。研究人员认为该现象与猴子在进化过程中,逐渐演化出了具有识别蛇鳞的视觉系统有关。下列说法正确的是( )

A.蛇的存在使猴子产生能识别蛇鳞的变异

B.变异是生物进化的原材料

C.在蛇的选择作用下,猴子种群的基因频率发生了定向改变

D.一个物种只有一个基因库

2.(2025 福州模拟)菌根是植物根系和菌根真菌通过营养交换形成的联合体。菌根真菌形成菌丝网络,是植物根系与土壤之间的重要桥梁。以下叙述错误的是( )

A.植物通过光合作用合成有机物,能为菌根真菌提供碳源

B.菌根真菌增加吸收面积,提高植物对无机盐的吸收利用

C.植物与菌根真菌属于寄生关系,是长期协同进化的结果

D.在土壤中添加菌根真菌,可以加速某些矿区的植被恢复

3.(2025 重庆模拟)中科院研究员通过基因溯源发现了能够抵抗小麦白粉菌的Pm36基因,该基因在栽培小麦基因库中缺失,仅稀有地分布在野生二粒小麦中。Pm36基因在栽培小麦的遗传进化中丢失的现象称为( )

A.定向选择 B.遗传漂变 C.劣者淘汰 D.表观遗传

4.(2025 武汉模拟)将普通白菜(AA,2n=20)与甘蓝油菜(AACC,4n=38)杂交,获得后代白菜—甘蓝(F1,AAC),其中A、C表示2个不同的染色体组。白菜﹣甘蓝在减数分裂Ⅰ过程中,C组染色体随机分到细胞两极,AA组染色体正常分离。下列叙述错误的是( )

A.普通白菜和甘蓝油菜不存在生殖隔离

B.F1为三倍体,其变异类型是染色体数目变异

C.F1产生的配子中的染色体数目在10~19之间

D.F1自交有可能产生AA和AACC的个体

5.(2025 正定县校级二模)与乡村的麻雀相比,城市麻雀的体型略微变小,更善于在狭窄空间中穿梭,且对噪声和强光的耐受性增强。下列相关叙述正确的是( )

A.城市环境使麻雀产生了体型更小、适应噪声和强光的变异

B.城市麻雀种群的基因型频率有所改变,即代表物种发生了进化

C.城市麻雀通过基因突变产生的新等位基因,其基因频率不一定逐渐提高

D.城市麻雀与乡村麻雀产生的差异,有利于增加物种多样性

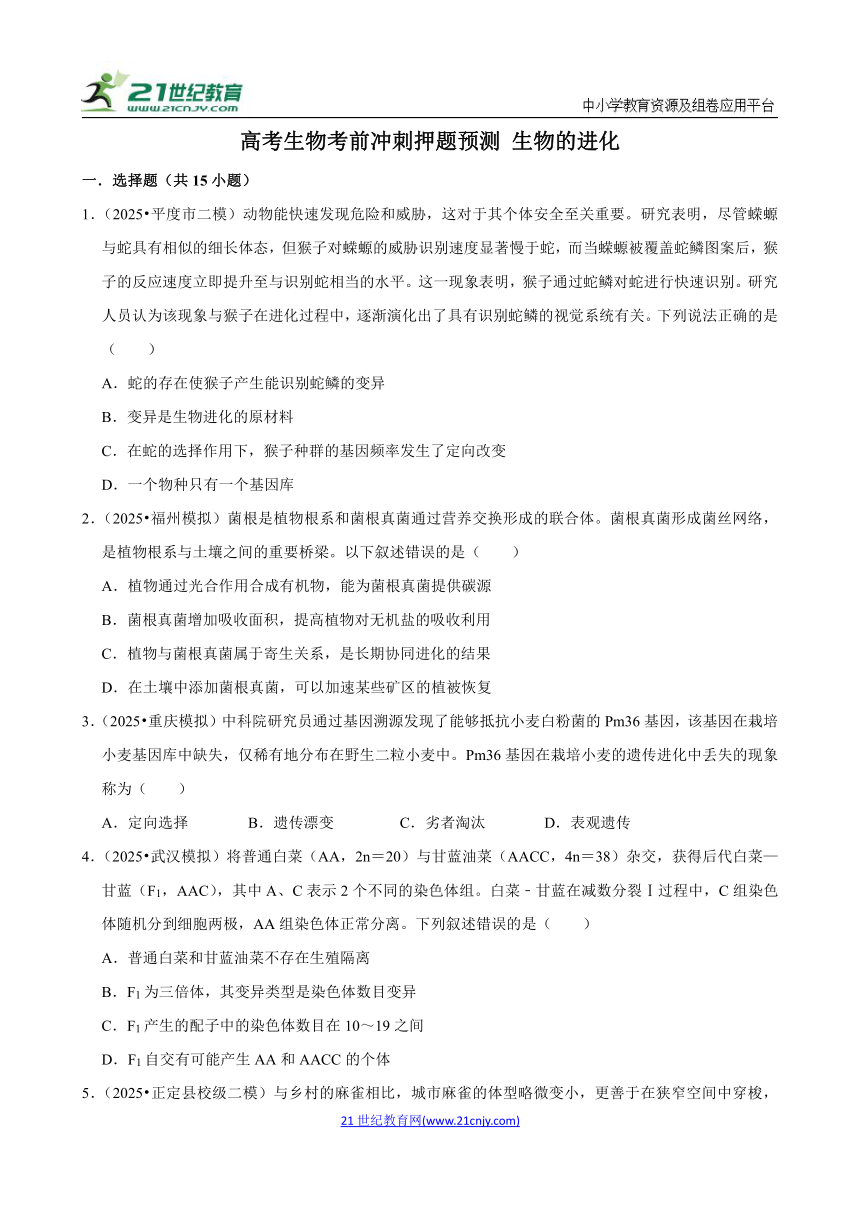

6.(2025 河南模拟)黑龙江省齐齐哈尔市百鸟湖湿地是候鸟的重要栖息地,某研究团队对当地某年中水鸟的种类和数量进行了调查,如图所示。下列有关叙述或推测错误的是( )

A.百鸟湖湿地所有的水鸟不存在地理隔离,但不属于一个种群

B.百鸟湖湿地的水鸟的数量和种类变化呈现一定的季节性

C.3~5月和9~10月可能为水鸟迁入当地的两个高峰期

D.6~9月水鸟的数量逐渐升高的原因是有新的水鸟迁入

7.(2025 马鞍山二模)科学研究中常设置对照实验来增加实验结果的可信度和说服力。下列有关对照实验的叙述,正确的是( )

A.空白对照组一般不进行特殊处理,所以无需进行任何操作

B.探究酵母菌的细胞呼吸方式时有氧条件为对照组,无氧条件为实验组

C.探究甲状腺激素对蝌蚪生长发育的影响,自变量为甲状腺激素的浓度

D.探究某种抗生素对细菌的选择效果需设置无菌水及已知抗生素阳性对照组

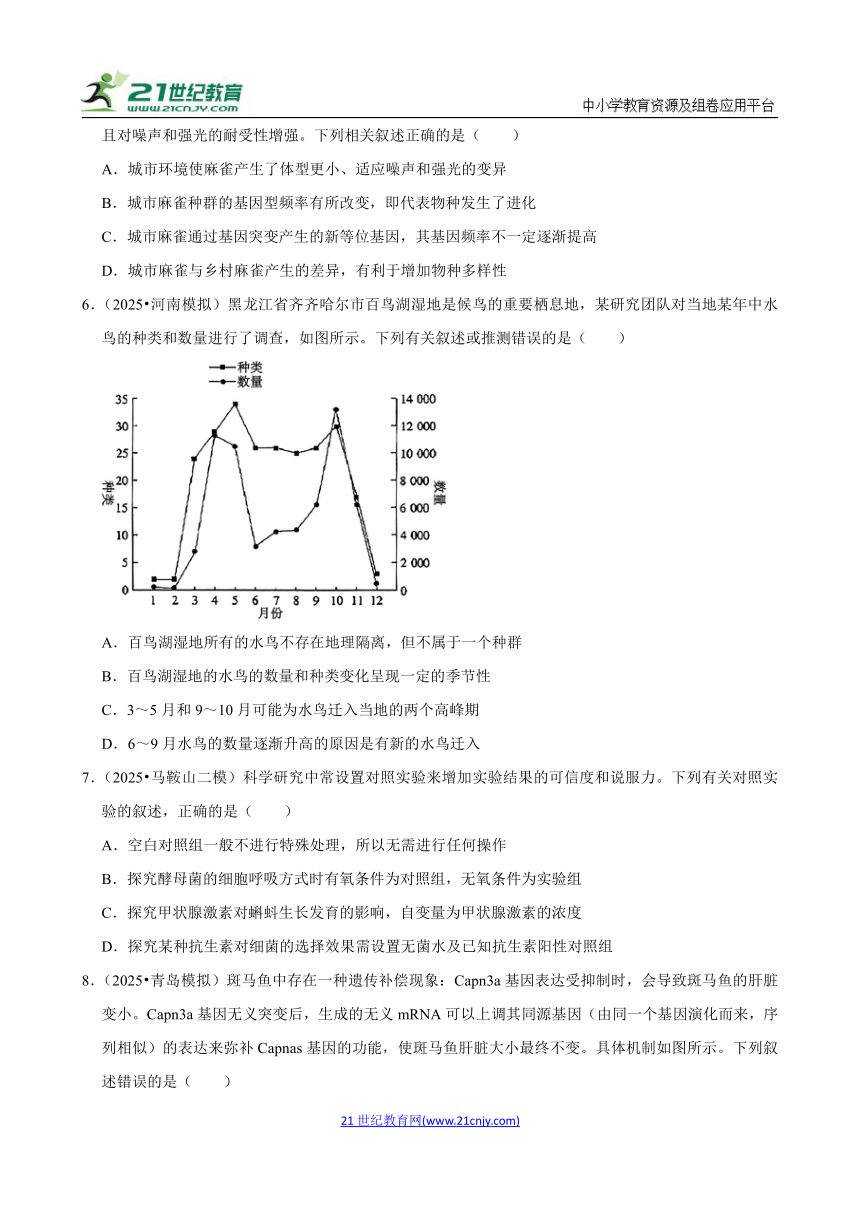

8.(2025 青岛模拟)斑马鱼中存在一种遗传补偿现象:Capn3a基因表达受抑制时,会导致斑马鱼的肝脏变小。Capn3a基因无义突变后,生成的无义mRNA可以上调其同源基因(由同一个基因演化而来,序列相似)的表达来弥补Capnas基因的功能,使斑马鱼肝脏大小最终不变。具体机制如图所示。下列叙述错误的是( )

A.Upf3a蛋白可通过碱基互补配对识别Capn3a基因的同源基因

B.无义突变基因的出现可为斑马鱼种群的进化提供原材料

C.无义mRNA可作用于Capn3a基因的同源基因依赖于它们的同源序列

D.斑马鱼遗传补偿现象的保留是自然选择的结果

9.(2025 佛山二模)某兴趣小组探究不同抗生素对金黄色葡萄球菌的选择作用,结果如下表所示。下列叙述错误的是( )

抗生素种类 抑菌圈大小(cm)

对照组 第一代 第二代 第三代

四环素 0.6 4.0 3.53 3.07

罗红霉素 0.6 3.1 2.4 2.48

恩诺沙星 0.6 2.7 2.33 1.63

A.用接种环将金黄色葡萄球菌接种到固体培养基上

B.可使用浸润了无菌水的滤纸片作为对照组的处理

C.四环素的抑菌圈变小,说明其对菌体有选择作用

D.结果显示金黄色葡萄球菌对恩诺沙星的抗性最强

10.(2025 武汉模拟)同域性物种形成是指分布在同一地区内的种群间由于某些因素,出现生殖隔离而形成新物种的过程。异域性物种形成是指种群由于地理隔离,各自独立进化而产生新物种的过程。下列叙述错误的是( )

A.同域性物种形成的可能性比异域性物种形成更大

B.二倍体植物变为四倍体的过程属于同域性物种形成

C.加拉帕戈斯群岛多种地雀的形成属于异域性物种形成

D.上述两种物种形成的方式均由可遗传变异提供原材料

11.(2025 武功县校级二模)家蝇的不抗药和抗药是一对相对性状。让喷洒过杀虫剂“X”地区的家蝇种群在不接触该杀虫剂的条件下连续繁殖10代,并测定每一代的抗药基因型频率和抗药基因频率,发现两者均有波动,但均没有明显的变化。下列叙述错误的是( )

A.喷洒杀虫剂“X”能使不抗药基因突变为抗药基因

B.喷洒杀虫剂“X”可使家蝇种群的抗药基因频率增加

C.无杀虫剂“X”时,环境对该等位基因的选择压力相同

D.喷洒杀虫剂“X”地区的家蝇种群会朝一定的方向进化

12.(2025 沧州二模)用同种花粉与异种花粉进行混合授粉,可帮助异种花粉突破柱头处的生殖障碍,促进不同种植物之间的远缘杂交,这就是著名的“花粉蒙导效应”。陆地棉是由非洲二倍体棉和美洲二倍体棉杂交、多倍化、驯化而来的异源四倍体。下列相关叙述正确的是( )

A.在农田中,出现花粉蒙导效应的概率较高

B.花粉蒙导效应有利于保持物种遗传的稳定

C.花粉管顶端的屏障是生殖隔离的一种表现

D.陆地棉与非洲二倍体棉的染色体组是相同的

13.(2025 河南三模)物种甲和物种乙均为二倍体植物,甲生活在阳光充足的悬崖顶,乙生活在悬崖底的林荫里。在某些山地坡度和缓的地方,甲和乙分别沿着斜坡向下和向上扩展,在斜坡上相遇并杂交产生丙。若丙不能产生子代,则下列说法错误的是( )

A.甲、乙沿斜坡的扩展可能与环境变化有关

B.甲和乙能发生基因自由交流,不存在生殖隔离

C.甲、乙、丙与它们的捕食者会相互选择、协同进化

D.丙的体细胞中有两个染色体组,但不存在同源染色体

14.(2025 焦作模拟)大熊猫是我国特有的珍稀物种,被誉为“活化石”。科学家通过研究大熊猫及其近亲,重新梳理了熊科动物的演化历程。以下叙述错误的是( )

A.若发现新的类似大熊猫的古老化石,可能会改变当前对大熊猫演化的认识

B.大熊猫以低营养的竹子为主食,其消化系统的进化体现了生物与环境相互适应

C.与其他熊科动物相比,大熊猫某些变异基因的累积可能与其特殊的生活习性有关

D.在研究大熊猫演化过程中,其体内共生微生物的基因组数据可忽略不计

15.(2025 信都区校级模拟)金花茶对生长环境的要求较为苛刻、自然繁殖能力较弱(种子发芽率低)、生长缓慢(从小苗到开花需要超过6年时间)、人工培育也存在诸多困难,使金花茶成为濒危物种,下列有关说法错误的是( )

A.金花茶虽然属于濒危物种,但其具有适应环境的特征

B.某地所有的金花茶的全部基因共同构成一个基因库

C.人类对金花茶的保护干扰了自然界正常的自然选择

D.金花茶与其他生物以及环境之间存在协同进化过程

二.解答题(共5小题)

16.(2025 西城区二模)学习以下材料,回答(1)~(5)题。

同倍体杂交物种的形成

物种形成丰富了生物的多样性。传统观念认为物种形成是渐变的,但有人提出跳跃式物种形成理论,同倍体杂交物种形成(HHS)为该理论提供研究模型。

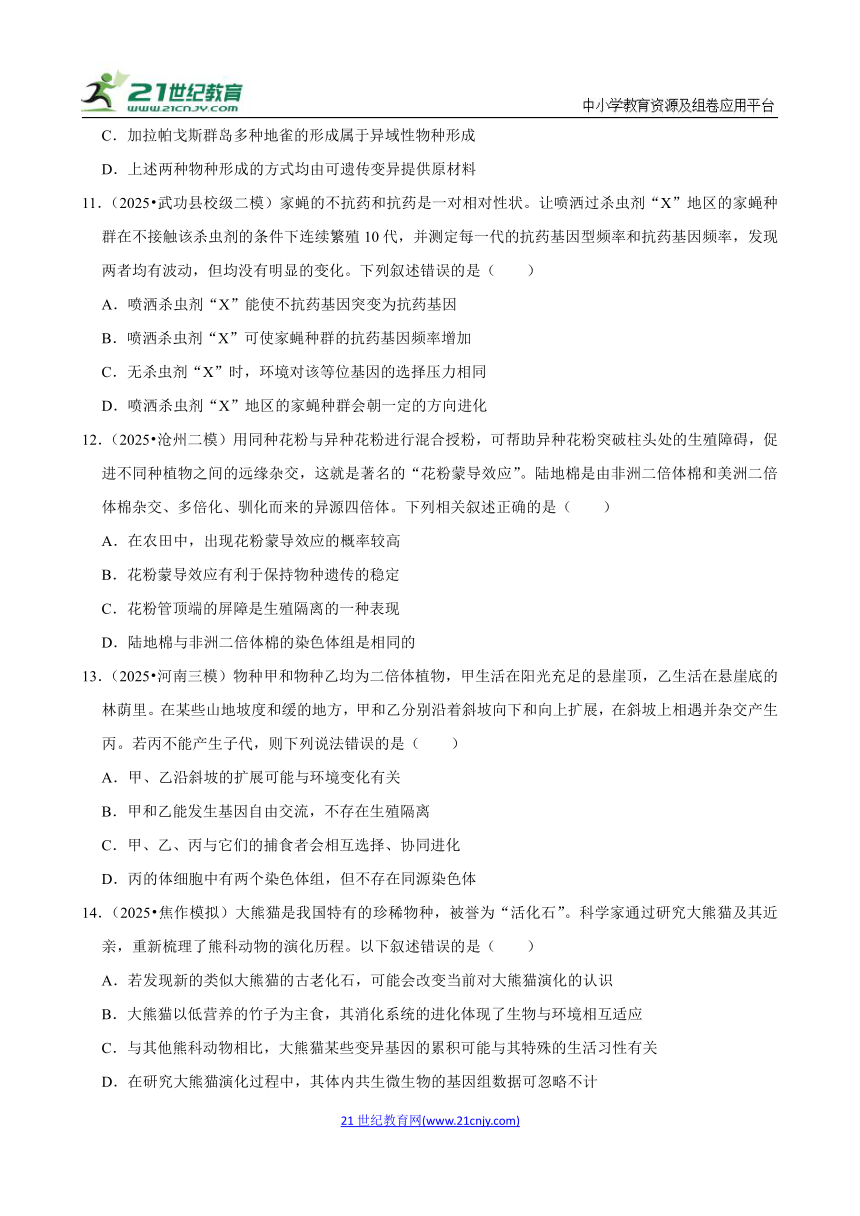

我国特有植物虎榛子属仅虎榛子、滇虎榛子和居中虎榛子三个物种,均为二倍体(2n=16),对它们调查的部分结果如表。

物种 虎榛子 滇虎榛子 居中虎榛子

分布区域 北方 西南 西南

生境土壤含铁量 低 高 高

叶表面被毛 几乎没有 较多 数量中等

科研人员将虎榛子移栽至西南地区虎榛子属的生境中,第2年虎榛子出现铁中毒症状,第5年约50%死亡。三个物种叶片含铁量、花期重叠情况如图所示。

比对基因组发现,居中虎榛子是虎榛子与滇虎榛子杂交产生的,属于同倍体杂交物种。同倍体杂交能快速形成新物种的关键是什么?居中虎榛子铁耐受相关基因(FR)及花期相关基因(LHY)分别来自不同亲本,这种分别固定不同亲本不同性状等位基因的机制导致杂种与亲本间无法进行基因交流。HHS分子遗传学模型揭示了快速形成新物种的机制。

(1)生物多样性包括 和生态系统多样性,新物种形成的标志是存在 。

(2)下列可作为“居中虎榛子是新物种”的证据有 (多选)。

A.居中虎榛子和虎榛子分布在不同区域

B.居中虎榛子叶片被毛介于虎榛子和滇虎榛子之间

C.居中虎榛子与滇虎榛子花期几乎不重叠

D.三者种间杂交的坐果率远低于种内杂交

(3)研究人员对三个物种分别进行全基因组测序并比较数据,找到 的基因,与模式生物—拟南芥已知功能的基因比对,确定候选基因并获取它们的等位基因,将其分别导入 的拟南芥,检测转基因植物的开花时间,证明LHY是与花期分化有关的关键成种基因。

(4)请以居中虎榛子为例,完善答题卡中HHS分子遗传学模型。

(5)HHS方式比现代生物进化理论所提出的渐进式物种形成方式更易发生,尤其是在人类活动频繁的当下,请阐述原因 。

17.(2025 和平区二模)碳青霉烯类抗生素是目前抗菌谱最广、抗菌活性最强的一类抗生素。为了探究抗生素对细菌的选择作用,某兴趣小组的同学利用碳青霉烯类抗生素进行了如下实验:

步骤一:取大肠杆菌菌液均匀涂布在已灭菌的培养基平板上,并将平板划分为四个大小一致的区域,分别标记①~④。①区域放一张不含碳青霉烯类抗生素的圆形滤纸片,②~④区域各放入一个含碳青霉烯类抗生素的相同圆形滤纸片,将培养皿倒置于适宜条件下培养12~16h,结果如图。

步骤二:挑取该平板上位于抑菌圈边缘菌落上的细菌配制成菌液,重复上述实验操作,培养至第3代,观察、测量并记录每一代的实验结果。

请回答下列问题。

(1)大肠杆菌耐药性变异一般来源于 ,该变异产生于碳青霉烯类抗生素广泛使用 (填“前”或“后”)。

(2)本实验可以根据抑菌圈的直径判定碳青霉烯类抗生素的选择作用。步骤二中从抑菌圈边缘菌落挑取细菌,原因是该处的细菌可能具有耐药性。该小组同学通过实验得到如下表数据。

抑菌圈直径/cm

区域 第一代 第二代 第三代

② 2.26 1.89 1.62

③ 2.41 1.91 1.67

④ 2.42 1.87 1.69

平均值 2.36 1.89 1.66

实验数据表明,随着培养代数的增加,抑菌圈直径 ,说明随着细菌培养代数的增加,细菌的耐药性 。从进化的角度解释细菌耐药性变化的原因是 。

(3)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛。像这样,不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是 。

(4)该小组同学将含碳青霉烯类抗生素的圆形滤纸片替换为含有卡那霉素的相同圆形滤纸片,从第3代抑菌圈边缘挑取细菌接种,重复培养3代:又在抑菌圈边缘重新挑取细菌培养,恢复使用含有碳青霉烯类抗生素的滤纸片,测得抑菌圈直径平均值大于第三代的平均值1.66cm。这一结果为我们防止“超级细菌”的出现提供的思路是:建立细菌耐药预警机制,当细菌耐药率超过一定值时, 。

18.(2024 广西模拟)阅读下列材料,回答相关问题。

材料1:植物产生有毒酚糖充当“矛”来防御昆虫侵害,多余酚糖会通过自身的PMaT1基因产物来降解,烟粉虱直接“盗用”植物PMaT1基因变成自身基因,获得对抗植物的“盾”。

材料2:海岛上有一群野兔,后因地质变迁,变为一南一北相互隔绝的两岛,野兔也随机分成两个种群。千百万年之后,这两个种群不能自然交配。

(1)材料1反映的是 之间的协同进化。

(2)材料2中的这两个种群是否已经进化为两个不同的物种? ,其依据是 。

(3)表格为某基因在种群A和B中的基因型及其个体数。

基因型 XDXD XDXd XdXd XDY XdY

A种群(个) 200 50 100 180 170

B种群(个) 0 160 200 0 270

d基因是D基因突变产生的,D和d基因的本质区别是 。D基因在A种群中的频率为 。你认为造成B种群的基因型分布的最可能原因是 (合理即可)。

19.(2023 湖南模拟)生物种群面临致死环境胁迫时能够通过适应性进化摆脱灭绝的命运,这一过程称为进化拯救。如图为某一种群由温和环境到胁迫环境下种群大小的数量变化曲线,其中方框内点的不同形状表示不同的表型(点越多代表该种群数量越多)。请回答下列问题:

(1)在温和环境中,种群具有较多的个体数量和较高的 (填“遗传”“物种”或“生态系统”)多样性,这是该种群生物与 协同进化的结果。

(2)种群由A到B,种群数量急剧减少的原因是 。在胁迫环境下,B种群含有能适应胁迫环境的个体,但种群仍有可能灭绝,原因是 。

(3)相比C种群,D种群又出现了新的变异,产生新变异的过程是定向的吗?为什么? 。

20.(2023 房山区一模)科学家推测动物可能会根据不同条件,对食物和生存风险二者之间进行权衡选择栖息地,为此科研人员对黄石公园北部加拿大马鹿的栖息地选择进行研究。

(1)在黄石公园北部生活的所有加拿大马鹿称为 ,从生态系统的组成成分划分,加拿大马鹿属于 。

(2)在黄石公园内,加拿大马鹿的天敌主要有两种——狼和美洲狮。狼主要栖息于树木很少或没有树木覆盖的地方,通常在白天捕食;美洲狮栖息在森林地带,通常在夜间进行捕食,如图1。

①加拿大马鹿在一昼夜内对栖息地的选择策略为 ,体现其对生存环境的 。

②据图2可知,加拿大马鹿最倾向于选择在 (填“低等开阔地”、“中等开阔地”、“开阔地”)环境中生存。

(3)为明确加拿大马鹿种群密度和栖息地选择之间的关系,科研人员进行了为期40年的调查,结果如图3所示。据图3可知,随种群密度的增大,加拿大马鹿对栖息地选择策略的变化为 。

(4)解释低种群密度或高种群密度时加拿大马鹿生存选择策略有利于种群繁衍的原因 。

高考生物考前冲刺押题预测 生物的进化

参考答案与试题解析

一.选择题(共15小题)

1.(2025 平度市二模)动物能快速发现危险和威胁,这对于其个体安全至关重要。研究表明,尽管蝾螈与蛇具有相似的细长体态,但猴子对蝾螈的威胁识别速度显著慢于蛇,而当蝾螈被覆盖蛇鳞图案后,猴子的反应速度立即提升至与识别蛇相当的水平。这一现象表明,猴子通过蛇鳞对蛇进行快速识别。研究人员认为该现象与猴子在进化过程中,逐渐演化出了具有识别蛇鳞的视觉系统有关。下列说法正确的是( )

A.蛇的存在使猴子产生能识别蛇鳞的变异

B.变异是生物进化的原材料

C.在蛇的选择作用下,猴子种群的基因频率发生了定向改变

D.一个物种只有一个基因库

【分析】现代生物进化理论的内容主要包括:种群是生物进化的基本单位、突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择决定生物进化方向、隔离导致新物种形成。

【解答】解:A、变异是不定向的,环境只对变异起选择作用,蛇的存在不能使猴子产生能识别蛇鳞的定向变异,蛇的存在可以对猴子产生的变异进行选择,A错误;

B、可遗传变异是生物进化的原材料,B错误;

C、自然选择可决定生物进化的方向,在蛇的选择作用下,猴子种群的基因频率发生了定向改变,C正确;

D、一个种群中全部个体的全部基因叫种群基因库,一个种群只有一个基因库,种群是指一定区域内同种生物的集合体,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查了生物进化相关的内容,考查考生的识记和理解能力,难度适中。

2.(2025 福州模拟)菌根是植物根系和菌根真菌通过营养交换形成的联合体。菌根真菌形成菌丝网络,是植物根系与土壤之间的重要桥梁。以下叙述错误的是( )

A.植物通过光合作用合成有机物,能为菌根真菌提供碳源

B.菌根真菌增加吸收面积,提高植物对无机盐的吸收利用

C.植物与菌根真菌属于寄生关系,是长期协同进化的结果

D.在土壤中添加菌根真菌,可以加速某些矿区的植被恢复

【分析】互利共生 是指两种生物生活在一起,彼此有利,两者分开以后双方的生活都要受到很大影响,甚至不能生活而死亡。菌根真菌自身不能制造有机物,需从植物获取含碳有机物,属于异养型微生物。菌根真菌能为植物提供水分和矿物质,植物为真菌提供含碳有机物,两者相互依存、彼此有利,种间关系为互利共生。

【解答】解:A、植物通过光合作用将二氧化碳和水转化为有机物,这些有机物含有碳元素,能够为菌根真菌提供碳源,A正确;

B、菌根真菌形成的菌丝网络增大了与土壤的接触面积,从而提高植物对无机盐的吸收利用,B正确;

C、植物与菌根真菌是通过营养交换形成联合体,属于互利共生关系,并非寄生关系。互利共生是长期协同进化的结果,寄生关系是一方受益,一方受害,C错误;

D、在土壤中添加菌根真菌,可以帮助植物更好地吸收营养,从而加速某些矿区(土壤条件较差)的植被恢复,D正确。

故选:C。

【点评】本题考查种间关系和协同进化的相关内容,要求学生能结合所学知识正确作答。

3.(2025 重庆模拟)中科院研究员通过基因溯源发现了能够抵抗小麦白粉菌的Pm36基因,该基因在栽培小麦基因库中缺失,仅稀有地分布在野生二粒小麦中。Pm36基因在栽培小麦的遗传进化中丢失的现象称为( )

A.定向选择 B.遗传漂变 C.劣者淘汰 D.表观遗传

【分析】现代生物进化理论的基本内容是:①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群的基因频率的改变。②突变和基因重组产生进化的原材料。③自然选择决定生物进化的方向。④隔离导致物种形成。

【解答】解:遗传漂变是指小的群体中,由于不同基因型个体生育的子代个体数有所变动而导致基因频率的随机波动。该基因在栽培小麦基因库中缺失,仅稀有地分布在野生二粒小麦中。Pm36基因在栽培小麦的遗传进化中丢失的现象称为遗传漂变,B正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查遗传漂变的内容,要求考生识记相关知识,并结合所学知识准确答题。

4.(2025 武汉模拟)将普通白菜(AA,2n=20)与甘蓝油菜(AACC,4n=38)杂交,获得后代白菜—甘蓝(F1,AAC),其中A、C表示2个不同的染色体组。白菜﹣甘蓝在减数分裂Ⅰ过程中,C组染色体随机分到细胞两极,AA组染色体正常分离。下列叙述错误的是( )

A.普通白菜和甘蓝油菜不存在生殖隔离

B.F1为三倍体,其变异类型是染色体数目变异

C.F1产生的配子中的染色体数目在10~19之间

D.F1自交有可能产生AA和AACC的个体

【分析】白菜和甘蓝是两个不同的物种,在自然条件下不能杂交,存在生殖隔离,人工使其杂交后,经染色体数目加倍形成了甘蓝型油菜这个新物种。

【解答】解:A、普通白菜和甘蓝油菜产生的后代F1为三倍体,通常三倍体不育,因此普通白菜和甘蓝油菜存在生殖隔离,A错误;

B、由于A、C表示2个不同的染色体组,白菜﹣甘蓝(F1,AAC)含有3个染色体组,为三倍体,变异类型是染色体数目变异,B正确;

C、AA组染色体能正常分离,C组染色体随机分到细胞两极,因此F1产生的配子中的染色体数目在10~19之间,C正确;

D、F1自交有可能产生含A和AC的配子,A配子与A配子结合,AC配子与AC配子结合,F1自交有可能产生AA和AACC的个体,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查生殖隔离和染色体变异的相关内容,要求学生能结合所学知识正确作答。

5.(2025 正定县校级二模)与乡村的麻雀相比,城市麻雀的体型略微变小,更善于在狭窄空间中穿梭,且对噪声和强光的耐受性增强。下列相关叙述正确的是( )

A.城市环境使麻雀产生了体型更小、适应噪声和强光的变异

B.城市麻雀种群的基因型频率有所改变,即代表物种发生了进化

C.城市麻雀通过基因突变产生的新等位基因,其基因频率不一定逐渐提高

D.城市麻雀与乡村麻雀产生的差异,有利于增加物种多样性

【分析】现代生物进化理论:种群是生物进化的基本单位;生物进化的实质是种群基因频率的改变;突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

【解答】解:A、变异是随机发生的,不是由环境直接诱导发生的,城市环境通过自然选择保留有利变异(如体型小、适应性强),A错误;

B、生物进化的标志是种群基因频率的改变,所以城市麻雀种群的基因型频率有所改变,不能代表物种发生了进化,B错误;

C、基因突变产生的新等位基因的频率变化取决于其是否有利,若突变性状对生存无优势(如中性或有害),其频率可能不会提高甚至下降,C正确;

D、城市与乡村麻雀未形成生殖隔离,属于同一物种,二者的差异属于种内变异,不会增加物种多样性,D错误。

故选:C。

【点评】本题主要考查生物进化的内容,要求考生识记相关知识,并结合所学知识准确答题。

6.(2025 河南模拟)黑龙江省齐齐哈尔市百鸟湖湿地是候鸟的重要栖息地,某研究团队对当地某年中水鸟的种类和数量进行了调查,如图所示。下列有关叙述或推测错误的是( )

A.百鸟湖湿地所有的水鸟不存在地理隔离,但不属于一个种群

B.百鸟湖湿地的水鸟的数量和种类变化呈现一定的季节性

C.3~5月和9~10月可能为水鸟迁入当地的两个高峰期

D.6~9月水鸟的数量逐渐升高的原因是有新的水鸟迁入

【分析】种群的特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构和性别比例。其中种群密度是种群最基本的数量特征;出生率和死亡率、迁入率和迁出率对种群数量起着决定性作用;年龄结构可以预测种群数量发展的变化趋势。

【解答】解:A、尽管百鸟湖湿地所有的水鸟不存在地理隔离,但不同种水鸟间存在生殖隔离,不属于一个种群,A正确;

B、湿地的水鸟会因季节性的迁入和迁出,从而让其数量和种类变化呈现一定的季节性,B正确;

C、3~5月份和9~10月份,该湿地的水鸟的种类和数量均升高,可能是水鸟迁入当地的两个高峰期,C正确;

D、6~9月当地水鸟的种类基本不变,但是数量在逐渐升高,推断其数量逐渐升高的原因很可能是水鸟繁殖,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查种群的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

7.(2025 马鞍山二模)科学研究中常设置对照实验来增加实验结果的可信度和说服力。下列有关对照实验的叙述,正确的是( )

A.空白对照组一般不进行特殊处理,所以无需进行任何操作

B.探究酵母菌的细胞呼吸方式时有氧条件为对照组,无氧条件为实验组

C.探究甲状腺激素对蝌蚪生长发育的影响,自变量为甲状腺激素的浓度

D.探究某种抗生素对细菌的选择效果需设置无菌水及已知抗生素阳性对照组

【分析】对照实验指其他条件都相同,只有一个条件不同的实验。往往好多因素对实验结果都有影响,对照实验用来证明某种因素对实验结果的确切影响。通常,一个实验总分为实验组和对照组。实验组,是接受实验变量处理的对象组;对照组,也称控制组,对实验假设而言,是不接受实验变量处理的对象组,至于哪个作为实验组,哪个作为对照组,一般是随机决定的,这样,从理论上说,由于实验组与对照组的无关变量的影响是相等的,被平衡了的,故实验组与对照组两者之差异,则可认定为是来自实验变量的效果,这样的实验结果是可信的。

【解答】解:A、如探究酶的催化作用,空白对照组加入等量蒸馏水,A错误;

B、探究酵母菌的细胞呼吸方式时有氧条件和无氧条件均为实验组,采取相互对照原则,B错误;

C、探究甲状腺激素对蝌蚪生长发育的影响,自变量为甲状腺激素的有无,C错误;

D、实验中肯定出现预期结果的组,为阳性对照组,探究某种抗生素对细菌的选择效果需设置无菌水及已知抗生素阳性对照组,D正确。

故选:D。

【点评】本题考查课本中实验的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

8.(2025 青岛模拟)斑马鱼中存在一种遗传补偿现象:Capn3a基因表达受抑制时,会导致斑马鱼的肝脏变小。Capn3a基因无义突变后,生成的无义mRNA可以上调其同源基因(由同一个基因演化而来,序列相似)的表达来弥补Capnas基因的功能,使斑马鱼肝脏大小最终不变。具体机制如图所示。下列叙述错误的是( )

A.Upf3a蛋白可通过碱基互补配对识别Capn3a基因的同源基因

B.无义突变基因的出现可为斑马鱼种群的进化提供原材料

C.无义mRNA可作用于Capn3a基因的同源基因依赖于它们的同源序列

D.斑马鱼遗传补偿现象的保留是自然选择的结果

【分析】基因突变是指DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变。基因突变是产生新基因的途径,是生物变异的根本来源,为生物的进化提供了丰富的原材料。

【解答】解:A、蛋白质不含碱基,不通过碱基互补配对识别Capn3a基因的同源基因,A错误;

B、无义突变基因的出现可为斑马鱼种群的进化提供原材料,因为基因突变是生物变异的根本来源,为生物进化提供原材料,B正确;

C、无义突变基因的mRNA与其同源基因的部分通过碱基互补配对识别同源序列,故无义mRNA可作用于Capn3a基因的同源基因依赖于它们的同源序列,C正确;

D、斑马鱼遗传补偿机制使斑马鱼肝脏大小最终不变,使斑马鱼仍适应生存环境,说明斑马鱼遗传补偿现象的保留是自然选择的结果,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查基因表达的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

9.(2025 佛山二模)某兴趣小组探究不同抗生素对金黄色葡萄球菌的选择作用,结果如下表所示。下列叙述错误的是( )

抗生素种类 抑菌圈大小(cm)

对照组 第一代 第二代 第三代

四环素 0.6 4.0 3.53 3.07

罗红霉素 0.6 3.1 2.4 2.48

恩诺沙星 0.6 2.7 2.33 1.63

A.用接种环将金黄色葡萄球菌接种到固体培养基上

B.可使用浸润了无菌水的滤纸片作为对照组的处理

C.四环素的抑菌圈变小,说明其对菌体有选择作用

D.结果显示金黄色葡萄球菌对恩诺沙星的抗性最强

【分析】抑菌圈越大细菌耐药性越强,抑菌圈边缘的菌落直接与抗生素接触,耐药性强,所以连续培养时应从抑菌圈边缘的菌落挑取细菌。

【解答】解:A、为了确保金黄色葡萄球菌在固体培养基上均匀生长,通常采用涂布平板法进行接种,不用接种环,A错误;

B、对照组不含抗生素,因此可使用浸润了无菌水的滤纸片作为对照组,B正确;

C、抗生素种类是四环素的组其抑菌圈随着培养代数的增加而缩小,说明四环素对菌体进行了选择,C正确;

D、对比四组实验,恩诺沙星的抑菌圈最小,抑菌圈越大细菌耐药性越强,因此金黄色葡萄球菌对恩诺沙星的抗性最强,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查抗生素的选择作用、生物进化等知识,意在考查学生的识记和理解能力,难度不大。

10.(2025 武汉模拟)同域性物种形成是指分布在同一地区内的种群间由于某些因素,出现生殖隔离而形成新物种的过程。异域性物种形成是指种群由于地理隔离,各自独立进化而产生新物种的过程。下列叙述错误的是( )

A.同域性物种形成的可能性比异域性物种形成更大

B.二倍体植物变为四倍体的过程属于同域性物种形成

C.加拉帕戈斯群岛多种地雀的形成属于异域性物种形成

D.上述两种物种形成的方式均由可遗传变异提供原材料

【分析】1、地理隔离是物种形成的量变阶段,生殖隔离是物种形成的质变时期,只有地理隔离而不形成生殖隔离,能产生亚种,但绝不可能产生新物种。

2、生殖隔离是物种形成的关键,是物种形成的最后阶段,是物种间的真正界限。生殖隔离有三种情况:不能杂交;杂交不活;活而不育。

①物种:分布在一定的自然区域内,具有一定的形态结构和生理功能,而且在自然状态下能够相互交配和繁殖,并能够产生可育后代的一群生物个体。

②隔离:不同种群间的个体,在自然条件下基因不能发生自由交流的现象。常见的有地理隔离和生殖隔离。

③地理隔离在物种形成中起促进性状分离的作用,是生殖隔离必要的先决条件,一般形成亚种。

④生殖隔离:不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育的后代的现象。可分为:生态隔离、季节隔离、性别隔离、行为隔离、杂种不育等。

【解答】解:A、异域性物种形成是由于地理隔离使种群各自独立进化,地理隔离为新物种形成提供了较多的时间和空间差异等条件,相比之下,同域性物种形成在同一地区内,受到的限制更多,所以异域性物种形成的可能性比同域性物种形成更大,A错误;

B、二倍体植物变为四倍体,是在同一地区内,由于染色体数目变异导致出现生殖隔离(二倍体和四倍体杂交产生的三倍体不育)形成新物种,属于同域性物种形成,B正确;

C、加拉帕戈斯群岛多种地雀是因为群岛间的地理隔离,不同种群各自独立进化产生的,属于异域性物种形成,C正确;

D、可遗传变异(包括基因突变、基因重组和染色体变异)为生物进化和物种形成提供原材料,无论是同域性物种形成还是异域性物种形成均如此,D正确。

故选:A。

【点评】本题围绕同域性物种形成和异域性物种形成这两个重要概念展开,考查了物种形成的方式、条件以及可遗传变异在其中的作用等多个方面的知识,对生物进化相关知识的考查较为全面。学生要准确掌握同域性物种形成和异域性物种形成的概念,明确地理隔离在异域性物种形成中的关键作用,以及同域性物种形成中其他导致生殖隔离因素的作用;理解可遗传变异与物种形成之间的关系,清楚基因突变、基因重组和染色体变异为物种形成提供原材料这一重要知识点,无论物种以何种方式形成,都离不开可遗传变异。

11.(2025 武功县校级二模)家蝇的不抗药和抗药是一对相对性状。让喷洒过杀虫剂“X”地区的家蝇种群在不接触该杀虫剂的条件下连续繁殖10代,并测定每一代的抗药基因型频率和抗药基因频率,发现两者均有波动,但均没有明显的变化。下列叙述错误的是( )

A.喷洒杀虫剂“X”能使不抗药基因突变为抗药基因

B.喷洒杀虫剂“X”可使家蝇种群的抗药基因频率增加

C.无杀虫剂“X”时,环境对该等位基因的选择压力相同

D.喷洒杀虫剂“X”地区的家蝇种群会朝一定的方向进化

【分析】现代生物进化理论:适应是自然选择的结果;种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。

【解答】解:A、基因突变具有不定向性,杀虫剂“X”不能使不抗药基因定向突变为抗药基因,A错误;

B、喷洒杀虫剂“X”后,不抗药的家蝇会被杀死,抗药的家蝇能存活并繁殖,所以会使家蝇种群中抗药基因频率增加,B正确;

C、让喷洒过杀虫剂“X”地区的家蝇种群在不接触该杀虫剂的条件下连续繁殖10代,并测定每一代的抗药基因型频率和抗药基因频率,发现两者均有波动,但均没有明显的变化,说明无杀虫剂“X”时,环境对该等位基因的选择压力相同,C正确;

D、喷洒杀虫剂“X”地区的家蝇种群基因频率会发生定向改变,会朝一定的方向进化,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查生物进化的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

12.(2025 沧州二模)用同种花粉与异种花粉进行混合授粉,可帮助异种花粉突破柱头处的生殖障碍,促进不同种植物之间的远缘杂交,这就是著名的“花粉蒙导效应”。陆地棉是由非洲二倍体棉和美洲二倍体棉杂交、多倍化、驯化而来的异源四倍体。下列相关叙述正确的是( )

A.在农田中,出现花粉蒙导效应的概率较高

B.花粉蒙导效应有利于保持物种遗传的稳定

C.花粉管顶端的屏障是生殖隔离的一种表现

D.陆地棉与非洲二倍体棉的染色体组是相同的

【分析】生殖隔离指由于各方面的原因,使亲缘关系接近的类群之间在自然条件下不交配,或者即使能交配也不能产生后代或不能产生可育性后代的隔离机制。

【解答】解:A、在自然农田环境中,不同花粉相遇并发生混合授粉的概率相对较低,因为植物的传粉方式(如自花传粉、虫媒传粉、风媒传粉等)通常具有一定的特异性和选择性,使得同种花粉与异种花粉相遇并实现花粉蒙导效应的机会并不多,A错误;

B、花粉蒙导效应促进不同种植物之间的远缘杂交,这会导致不同物种之间的基因交流和重组,产生不同于亲本物种的新遗传组合,而不是有利于保持物种遗传的稳定,反而可能会打破物种原有的遗传稳定性,B错误;

C、花粉管顶端的屏障阻止了异种花粉的进入,使得不同种植物之间难以完成受精过程,这是生殖隔离的一种表现形式,C正确;

D、陆地棉是由非洲二倍体棉和美洲二倍体棉杂交、多倍化、驯化而来的异源四倍体。这意味着陆地棉含有来自非洲二倍体棉和美洲二倍体棉两个不同物种的染色体组,而非洲二倍体棉只含有一套自身的染色体组,所以陆地棉与非洲二倍体棉的染色体组是不相同的,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查物种的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

13.(2025 河南三模)物种甲和物种乙均为二倍体植物,甲生活在阳光充足的悬崖顶,乙生活在悬崖底的林荫里。在某些山地坡度和缓的地方,甲和乙分别沿着斜坡向下和向上扩展,在斜坡上相遇并杂交产生丙。若丙不能产生子代,则下列说法错误的是( )

A.甲、乙沿斜坡的扩展可能与环境变化有关

B.甲和乙能发生基因自由交流,不存在生殖隔离

C.甲、乙、丙与它们的捕食者会相互选择、协同进化

D.丙的体细胞中有两个染色体组,但不存在同源染色体

【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

【解答】解:A、甲、乙沿斜坡的扩展可能与环境变化有关,比如阳光照射范围的变化,A正确;

B、由题干信息可知,甲和乙杂交产生的丙不能产生子代,表明了甲和乙不能发生基因的自由交流,存在生殖隔离,B错误;

C、生物与生物、生物与环境之间是协同进化的,所以甲、乙、丙与它们的捕食者会相互选择、协同进化,C正确;

D、由于物种甲和乙不属于同一个物种,且都是二倍体,所以丙的体细胞中有两个染色体组,但不存在同源染色体,D正确。

故选:B。

【点评】本题考查生物进化的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

14.(2025 焦作模拟)大熊猫是我国特有的珍稀物种,被誉为“活化石”。科学家通过研究大熊猫及其近亲,重新梳理了熊科动物的演化历程。以下叙述错误的是( )

A.若发现新的类似大熊猫的古老化石,可能会改变当前对大熊猫演化的认识

B.大熊猫以低营养的竹子为主食,其消化系统的进化体现了生物与环境相互适应

C.与其他熊科动物相比,大熊猫某些变异基因的累积可能与其特殊的生活习性有关

D.在研究大熊猫演化过程中,其体内共生微生物的基因组数据可忽略不计

【分析】1、不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。

2、在生态学中,适应指生物为应对环境变化,在形态结构、生理功能、行为方式等方面做出调整,以提高生存和繁殖成功率的过程,具体表现为:形态适应、生理适应和行为适应。

【解答】解:A、新发现的古老化石可能包含之前未被发现的形态结构、生理特征等信息,这些信息能够填补演化研究中的空白或纠正之前的错误认知,所以可能会改变对大熊猫演化的认识,A正确;

B、大熊猫以低营养的竹子为主食,长期的进化过程中,其消化系统适应了这种食物,体现了生物适应环境,同时其消化系统的进化又影响着它对环境的利用,体现了生物与环境相互适应,B正确;

C、大熊猫有着特殊的生活习性,如食竹、行动缓慢等,这些习性与其他熊科动物不同,而基因决定生物的性状,所以其某些变异基因的累积很可能与其特殊的生活习性有关,C正确;

D、大熊猫体内的共生微生物在其营养获取、免疫等诸多生理过程中发挥重要作用。这些共生微生物的基因组数据能够为研究大熊猫的适应性进化提供线索,例如微生物帮助大熊猫消化竹子中的纤维素等,在研究大熊猫演化过程中不可忽略,D错误。

故选:D。

【点评】本题围绕大熊猫演化,综合考查生物进化与适应、生物与环境关系等知识,学生需深入理解生物进化的基本观点,明确生物与环境相互作用、相互适应的关系,理解大熊猫消化系统进化与食物关系所体现的适应意义。

15.(2025 信都区校级模拟)金花茶对生长环境的要求较为苛刻、自然繁殖能力较弱(种子发芽率低)、生长缓慢(从小苗到开花需要超过6年时间)、人工培育也存在诸多困难,使金花茶成为濒危物种,下列有关说法错误的是( )

A.金花茶虽然属于濒危物种,但其具有适应环境的特征

B.某地所有的金花茶的全部基因共同构成一个基因库

C.人类对金花茶的保护干扰了自然界正常的自然选择

D.金花茶与其他生物以及环境之间存在协同进化过程

【分析】不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。

【解答】解:A、生物在长期进化过程中会形成适应环境的特征,金花茶虽濒危,但依然具有适应环境的结构、生理等特征,A正确;

B、一个物种的所有个体的基因总和构成该物种的基因库,因此某地所有的金花茶的全部基因共同构成一个基因库,B正确;

C、通过建立自然保护区、保护栖息地等措施,能为金花茶创造相对稳定且适宜的生存环境,使其免受栖息地破坏、人类过度采摘和非法盗挖等威胁,让金花茶在更接近自然的状态下生存和繁衍,这有利于其种群的自然发展和自然选择的正常进行,没有干扰自然界正常的自然选择,C错误;

D、物不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,即协同进化,金花茶与其他生物以及环境之间存在协同进化过程,D正确。

故选:C。

【点评】本题主要考查了生物进化等相关知识点,意在考查学生对相关知识点的理解和熟练应用的能力。

二.解答题(共5小题)

16.(2025 西城区二模)学习以下材料,回答(1)~(5)题。

同倍体杂交物种的形成

物种形成丰富了生物的多样性。传统观念认为物种形成是渐变的,但有人提出跳跃式物种形成理论,同倍体杂交物种形成(HHS)为该理论提供研究模型。

我国特有植物虎榛子属仅虎榛子、滇虎榛子和居中虎榛子三个物种,均为二倍体(2n=16),对它们调查的部分结果如表。

物种 虎榛子 滇虎榛子 居中虎榛子

分布区域 北方 西南 西南

生境土壤含铁量 低 高 高

叶表面被毛 几乎没有 较多 数量中等

科研人员将虎榛子移栽至西南地区虎榛子属的生境中,第2年虎榛子出现铁中毒症状,第5年约50%死亡。三个物种叶片含铁量、花期重叠情况如图所示。

比对基因组发现,居中虎榛子是虎榛子与滇虎榛子杂交产生的,属于同倍体杂交物种。同倍体杂交能快速形成新物种的关键是什么?居中虎榛子铁耐受相关基因(FR)及花期相关基因(LHY)分别来自不同亲本,这种分别固定不同亲本不同性状等位基因的机制导致杂种与亲本间无法进行基因交流。HHS分子遗传学模型揭示了快速形成新物种的机制。

(1)生物多样性包括 遗传(基因)多样性、物种多样性 和生态系统多样性,新物种形成的标志是存在 生殖隔离 。

(2)下列可作为“居中虎榛子是新物种”的证据有 CD (多选)。

A.居中虎榛子和虎榛子分布在不同区域

B.居中虎榛子叶片被毛介于虎榛子和滇虎榛子之间

C.居中虎榛子与滇虎榛子花期几乎不重叠

D.三者种间杂交的坐果率远低于种内杂交

(3)研究人员对三个物种分别进行全基因组测序并比较数据,找到 差异较大 的基因,与模式生物—拟南芥已知功能的基因比对,确定候选基因并获取它们的等位基因,将其分别导入 敲除相应基因 的拟南芥,检测转基因植物的开花时间,证明LHY是与花期分化有关的关键成种基因。

(4)请以居中虎榛子为例,完善答题卡中HHS分子遗传学模型。

(5)HHS方式比现代生物进化理论所提出的渐进式物种形成方式更易发生,尤其是在人类活动频繁的当下,请阐述原因 同倍体杂交物种形成最少涉及两对基因重组,概率远高于因长期自然选择导致基因库积累多种差异而出现的生殖隔离,且人类活动的引入导致不同物种间的地理隔离消失,种间杂交概率增加 。

【分析】种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变。突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成。在这个过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

【解答】解:(1)生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。新物种形成的标志是存在生殖隔离;

(2)物种是指在自然状态下能够相互交配并产生可育后代的一群生物。

A、居中虎榛子和虎榛子分布在不同区域,不能直接说明居中虎榛子是新物种,因为地理隔离不一定导致生殖隔离,A不符合题意;

B、居中虎榛子叶片被毛介于虎榛子和滇虎榛子之间,这只是形态上的特征,不能作为新物种的有力证据,B不符合题意;

C、居中虎榛子与滇虎榛子花期几乎不重合,说明二者在自然状态下很难进行交配,可能存在生殖隔离,可以作为新物种的证据,C符合题意;

D、三者种间杂交结实率远低于种内杂交,说明种间存在生殖隔离,可以作为新物种的证据,D符合题意。

故选:CD。

(3)研究人员对三个物种分别进行全基因组测序并比较数据,找到差异较大的基因,与模式生物一些已知功能的基因比对,确定候选基因并获取它们的等位基因,将其分别导入敲除相应基因,检测转基因植物的开花时间,证明LHY是与花期分化有关的关键物种基因;

(4)同倍体杂交物种形成(HHS)的研究模型可能是:

;

(5)HHS方式(同倍体杂交物种形成)比现代生物进化理论所提出的渐进式物种形成方式更易发生,尤其是在人类活动频繁的当下。原因是:同倍体杂交物种形成最少涉及两对基因重组,概率远高于因长期自然选择导致基因库积累多种差异而出现的生殖隔离,且人类活动(如动植物的引种、栽培等)的引入导致不同物种间的地理隔离消失,种间杂交概率增加。

故答案为:

(1)遗传(基因)多样性、物种多样性 生殖隔离

(2)CD

(3)差异较大 敲除相应基因

(4)

(5)同倍体杂交物种形成最少涉及两对基因重组,概率远高于因长期自然选择导致基因库积累多种差异而出现的生殖隔离,且人类活动的引入导致不同物种间的地理隔离消失,种间杂交概率增加

【点评】本题考查了物种的概念、生物多样性、生物进化相关的内容,考查考生的理解和判断能力,难度适中。

17.(2025 和平区二模)碳青霉烯类抗生素是目前抗菌谱最广、抗菌活性最强的一类抗生素。为了探究抗生素对细菌的选择作用,某兴趣小组的同学利用碳青霉烯类抗生素进行了如下实验:

步骤一:取大肠杆菌菌液均匀涂布在已灭菌的培养基平板上,并将平板划分为四个大小一致的区域,分别标记①~④。①区域放一张不含碳青霉烯类抗生素的圆形滤纸片,②~④区域各放入一个含碳青霉烯类抗生素的相同圆形滤纸片,将培养皿倒置于适宜条件下培养12~16h,结果如图。

步骤二:挑取该平板上位于抑菌圈边缘菌落上的细菌配制成菌液,重复上述实验操作,培养至第3代,观察、测量并记录每一代的实验结果。

请回答下列问题。

(1)大肠杆菌耐药性变异一般来源于 基因突变 ,该变异产生于碳青霉烯类抗生素广泛使用 前 (填“前”或“后”)。

(2)本实验可以根据抑菌圈的直径判定碳青霉烯类抗生素的选择作用。步骤二中从抑菌圈边缘菌落挑取细菌,原因是该处的细菌可能具有耐药性。该小组同学通过实验得到如下表数据。

抑菌圈直径/cm

区域 第一代 第二代 第三代

② 2.26 1.89 1.62

③ 2.41 1.91 1.67

④ 2.42 1.87 1.69

平均值 2.36 1.89 1.66

实验数据表明,随着培养代数的增加,抑菌圈直径 (逐渐)变小 ,说明随着细菌培养代数的增加,细菌的耐药性 (逐渐)增强 。从进化的角度解释细菌耐药性变化的原因是 碳青霉烯类抗生素对大肠杆菌起到(定向)选择的作用(或“碳青霉烯类抗生素的使用,使耐药菌生存和繁殖的机会增加,耐药性基因频率升高”) 。

(3)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛。像这样,不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是 协同进化 。

(4)该小组同学将含碳青霉烯类抗生素的圆形滤纸片替换为含有卡那霉素的相同圆形滤纸片,从第3代抑菌圈边缘挑取细菌接种,重复培养3代:又在抑菌圈边缘重新挑取细菌培养,恢复使用含有碳青霉烯类抗生素的滤纸片,测得抑菌圈直径平均值大于第三代的平均值1.66cm。这一结果为我们防止“超级细菌”的出现提供的思路是:建立细菌耐药预警机制,当细菌耐药率超过一定值时, 及时更换抗生素类药物(将细菌耐药率控制在较低水平) 。

【分析】抑菌圈越大细菌耐药性越强,抑菌圈边缘的菌落直接与抗生素接触,耐药性强,所以连续培养时应从抑菌圈边缘的菌落挑取细菌。

【解答】解:(1)大肠杆菌属于原核生物,没有染色体,其可遗传变异来源主要是基因突变。突变是不定向的,在碳青霉烯类抗生素广泛使用之前,就已经产生了耐药性变异。抗生素的使用只是对细菌进行了选择,让具有耐药性的细菌存活下来并大量繁殖。

(2)从表格数据可以明显看出,随着培养代数从第一代到第三代的增加,抑菌圈直径平均值从2.36cm逐渐减小到1.66cm,即抑菌圈直径(逐渐)变小。抑菌圈直径变小意味着抗生素对细菌的抑制作用减弱,说明细菌的耐药性(逐渐)增强。从进化角度来说,在自然选择中,碳青霉烯类抗生素作为选择因素,对大肠杆菌起到了定向选择的作用。在抗生素的作用下,不具有耐药性的细菌被淘汰,而具有耐药性的细菌生存和繁殖的机会增加,使得耐药性基因在种群中的频率升高。

(3)不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这种现象被称为协同进化。

(4)当将碳青霉烯类抗生素换成卡那霉素,再换回碳青霉烯类抗生素时,抑菌圈直径平均值大于第三代的平均值,说明更换抗生素后,细菌的耐药性有所降低。所以为防止“超级细菌”出现,当细菌耐药率超过一定值时,应及时更换抗生素类药物,将细菌耐药率控制在较低水平。

故答案为:

(1)基因突变;前

(2)(逐渐)变小;(逐渐)增强;碳青霉烯类抗生素对大肠杆菌起到(定向)选择的作用(或“碳青霉烯类抗生素的使用,使耐药菌生存和繁殖的机会增加,耐药性基因频率升高”)

(3)协同进化

(4)及时更换抗生素类药物(将细菌耐药率控制在较低水平)

【点评】本题主要考查了生物的进化等相关知识点,意在考查学生对相关知识点的理解和熟练应用的能力。

18.(2024 广西模拟)阅读下列材料,回答相关问题。

材料1:植物产生有毒酚糖充当“矛”来防御昆虫侵害,多余酚糖会通过自身的PMaT1基因产物来降解,烟粉虱直接“盗用”植物PMaT1基因变成自身基因,获得对抗植物的“盾”。

材料2:海岛上有一群野兔,后因地质变迁,变为一南一北相互隔绝的两岛,野兔也随机分成两个种群。千百万年之后,这两个种群不能自然交配。

(1)材料1反映的是 不同物种 之间的协同进化。

(2)材料2中的这两个种群是否已经进化为两个不同的物种? 是 ,其依据是 这两个种群已不能自然交配,存在生殖隔离 。

(3)表格为某基因在种群A和B中的基因型及其个体数。

基因型 XDXD XDXd XdXd XDY XdY

A种群(个) 200 50 100 180 170

B种群(个) 0 160 200 0 270

d基因是D基因突变产生的,D和d基因的本质区别是 基因中脱氧核苷酸的排列顺序的差别,即碱基序列不同 。D基因在A种群中的频率为 60% 。你认为造成B种群的基因型分布的最可能原因是 含XD的雌配子致死 (合理即可)。

【分析】现代生物进化理论:种群是生物进化的基本单位;生物进化的实质是种群基因频率的改变;突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

【解答】解:(1)协同进化(共同进化)指不同物种之间或生物与无机环境之间,在相互影响中不断进化和发展,分析题意,材料1中是植物和昆虫之间的相互关系,属于不同生物,故反映的是不同物种之间的协同进化。

(2)生物进化的实质是种群基因频率的改变,材料2中,原岛上野兔种群基因频率为A(60%)、a(40%),10年后,北岛基因频率为A(8%)、a(32%)、a1(60%),北岛上野兔种群的基因频率发生了改变,说明发生了生物进化;新物种形成的标志是产生生殖隔离,两岛上的野兔仅仅产生了地理隔离,不一定形成生殖隔离,故不一定形成了新物种。

(3)a1基因是a基因突变产生的,两者属于等位基因,等位基因的本质区别是基因中脱氧核苷酸的排列顺序的差别,即碱基序列不同。D基因在A种群中的频率为(200×2+50+180)÷(350×2+350)×100%=60%。据表格可知,B种群中不存在XDXD和XDY个体,推测可能是含XD的雌配子致死。

故答案为:

(1)不同物种

(2)是 这两个种群已不能自然交配,存在生殖隔离

(3)基因中脱氧核苷酸的排列顺序的差别,即碱基序列不同 60% 含XD的雌配子致死

【点评】本题考查现代生物进化理论的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。

19.(2023 湖南模拟)生物种群面临致死环境胁迫时能够通过适应性进化摆脱灭绝的命运,这一过程称为进化拯救。如图为某一种群由温和环境到胁迫环境下种群大小的数量变化曲线,其中方框内点的不同形状表示不同的表型(点越多代表该种群数量越多)。请回答下列问题:

(1)在温和环境中,种群具有较多的个体数量和较高的 遗传 (填“遗传”“物种”或“生态系统”)多样性,这是该种群生物与 其他种生物、无机环境 协同进化的结果。

(2)种群由A到B,种群数量急剧减少的原因是 由温和环境到胁迫环境,环境发生变化,自然选择发挥作用,使多数不能适应胁迫环境的个体死亡 。在胁迫环境下,B种群含有能适应胁迫环境的个体,但种群仍有可能灭绝,原因是 能适应胁迫环境的个体数量少于维持种群延续的最小数量 。

(3)相比C种群,D种群又出现了新的变异,产生新变异的过程是定向的吗?为什么? 不是,因为产生新变异的过程属于突变(基因突变和染色体变异),突变具有不定向性 。

【分析】同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。通过漫长的协同进化过程,地球上不仅出现了千姿百态的物种,丰富多彩的基因库,而且形成了多种多样的生态。生物多样性主要包括三个层次的内容:遗传多样性(基因多样性)、物种多样性和生态系统多样性。生物多样性的形成经历了漫长的进化历程。

【解答】解:(1)生物多样性主要包括三个层次的内容:遗传多样性(基因多样性)、物种多样性和生态系统多样性;种群内部具有较高的个体数量和遗传多样性,这是该种群生物与其他生物、环境协同进化的结果。

(2)种群由A到B,种群数量急剧减少是因为环境由温和环境到胁迫环境,环境发生变化,自然选择发挥作用,使多数不能适应胁迫环境的个体死亡。在胁迫环境下,B种群含有能适应胁迫环境的个体,但种群仍有可能灭绝,原因是能适应胁迫环境的个体数量少于维持种群延续的最小数量。

(3)变异包括突变和基因重组,变异是不定向的,自然选择才是定向的。故相比C种群,D种群又出现了新的变异,产生新变异的过程是不定向的。

故答案为:

(1)遗传 其他种生物、无机环境

(2)由温和环境到胁迫环境,环境发生变化,自然选择发挥作用,使多数不能适应胁迫环境的个体死亡 能适应胁迫环境的个体数量少于维持种群延续的最小数量

(3)不是,因为产生新变异的过程属于突变(基因突变和染色体变异),突变具有不定向性

【点评】本题考查种群和生态系统的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

20.(2023 房山区一模)科学家推测动物可能会根据不同条件,对食物和生存风险二者之间进行权衡选择栖息地,为此科研人员对黄石公园北部加拿大马鹿的栖息地选择进行研究。

(1)在黄石公园北部生活的所有加拿大马鹿称为 种群 ,从生态系统的组成成分划分,加拿大马鹿属于 消费者 。

(2)在黄石公园内,加拿大马鹿的天敌主要有两种——狼和美洲狮。狼主要栖息于树木很少或没有树木覆盖的地方,通常在白天捕食;美洲狮栖息在森林地带,通常在夜间进行捕食,如图1。

①加拿大马鹿在一昼夜内对栖息地的选择策略为 白天主要选择在森林地带栖息,夜间主要选择树木很少或没有树木覆盖的地方 ,体现其对生存环境的 适应 。

②据图2可知,加拿大马鹿最倾向于选择在 中等开阔地 (填“低等开阔地”、“中等开阔地”、“开阔地”)环境中生存。

(3)为明确加拿大马鹿种群密度和栖息地选择之间的关系,科研人员进行了为期40年的调查,结果如图3所示。据图3可知,随种群密度的增大,加拿大马鹿对栖息地选择策略的变化为 低密度时倾向于选择安全,高密度时更倾向于选择食物 。

(4)解释低种群密度或高种群密度时加拿大马鹿生存选择策略有利于种群繁衍的原因 低种群密度加拿大马鹿种内斗争程度低,生存斗争主要是减少被捕食的概率,所以倾向于安全,有利于保存个体,繁衍更多的后代。(高种群密度加拿大马鹿种内斗争加剧,生存斗争主要是选择获取更多食物,利于更多个体生存,更有利于种群的繁衍) 。

【分析】1、种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变,突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成,在生物进化过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

2、生态系统的成分包括生产者、消费者、分解者,非生物的物质和能量。

【解答】解:(1)在黄石公园北部生活的所有加拿大马鹿为一个种群,从生态系统的组成成分划分,加拿大马鹿属于消费者。

(2)①因为狼主要栖息于树木很少或没有树木覆盖的地方,通常在白天捕食;美洲狮栖息在森林地带,通常在夜间进行捕食,所以加拿大马鹿在一昼夜内对栖息地的选择策略为白天主要选择在森林地带栖息,夜间主要选择树木很少或没有树木覆盖的地方,体现其对生存环境的适应。

②据图2可知,加拿大马鹿在中等开阔地种群密度最大,故其最倾向于选择在中等开阔地的环境中生存。

(3)据图3可知,随种群密度的增大,加拿大马鹿对栖息地选择策略的变化为低密度时倾向于选择安全,高密度时更倾向于选择食物。

(4)低种群密度加拿大马鹿种内斗争程度低,生存斗争主要是减少被捕食的概率,所以倾向于安全,有利于保存个体,繁衍更多的后代。(高种群密度加拿大马鹿种内斗争加剧,生存斗争主要是选择获取更多食物,利于更多个体生存,更有利于种群的繁衍)

故答案为:

(1)种群 消费者

(2)①白天主要选择在森林地带栖息,夜间主要选择树木很少或没有树木覆盖的地方 适应

②中等开阔地

(3)低密度时倾向于选择安全,高密度时更倾向于选择食物

(4)低种群密度加拿大马鹿种内斗争程度低,生存斗争主要是减少被捕食的概率,所以倾向于安全,有利于保存个体,繁衍更多的后代。(高种群密度加拿大马鹿种内斗争加剧,生存斗争主要是选择获取更多食物,利于更多个体生存,更有利于种群的繁衍)

【点评】本题考查了生物进化相关的知识、生态系统的成分,生物的生存策略,意在考查考生对于相关内容的理解和掌握情况,难度适中。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

一.选择题(共15小题)

1.(2025 平度市二模)动物能快速发现危险和威胁,这对于其个体安全至关重要。研究表明,尽管蝾螈与蛇具有相似的细长体态,但猴子对蝾螈的威胁识别速度显著慢于蛇,而当蝾螈被覆盖蛇鳞图案后,猴子的反应速度立即提升至与识别蛇相当的水平。这一现象表明,猴子通过蛇鳞对蛇进行快速识别。研究人员认为该现象与猴子在进化过程中,逐渐演化出了具有识别蛇鳞的视觉系统有关。下列说法正确的是( )

A.蛇的存在使猴子产生能识别蛇鳞的变异

B.变异是生物进化的原材料

C.在蛇的选择作用下,猴子种群的基因频率发生了定向改变

D.一个物种只有一个基因库

2.(2025 福州模拟)菌根是植物根系和菌根真菌通过营养交换形成的联合体。菌根真菌形成菌丝网络,是植物根系与土壤之间的重要桥梁。以下叙述错误的是( )

A.植物通过光合作用合成有机物,能为菌根真菌提供碳源

B.菌根真菌增加吸收面积,提高植物对无机盐的吸收利用

C.植物与菌根真菌属于寄生关系,是长期协同进化的结果

D.在土壤中添加菌根真菌,可以加速某些矿区的植被恢复

3.(2025 重庆模拟)中科院研究员通过基因溯源发现了能够抵抗小麦白粉菌的Pm36基因,该基因在栽培小麦基因库中缺失,仅稀有地分布在野生二粒小麦中。Pm36基因在栽培小麦的遗传进化中丢失的现象称为( )

A.定向选择 B.遗传漂变 C.劣者淘汰 D.表观遗传

4.(2025 武汉模拟)将普通白菜(AA,2n=20)与甘蓝油菜(AACC,4n=38)杂交,获得后代白菜—甘蓝(F1,AAC),其中A、C表示2个不同的染色体组。白菜﹣甘蓝在减数分裂Ⅰ过程中,C组染色体随机分到细胞两极,AA组染色体正常分离。下列叙述错误的是( )

A.普通白菜和甘蓝油菜不存在生殖隔离

B.F1为三倍体,其变异类型是染色体数目变异

C.F1产生的配子中的染色体数目在10~19之间

D.F1自交有可能产生AA和AACC的个体

5.(2025 正定县校级二模)与乡村的麻雀相比,城市麻雀的体型略微变小,更善于在狭窄空间中穿梭,且对噪声和强光的耐受性增强。下列相关叙述正确的是( )

A.城市环境使麻雀产生了体型更小、适应噪声和强光的变异

B.城市麻雀种群的基因型频率有所改变,即代表物种发生了进化

C.城市麻雀通过基因突变产生的新等位基因,其基因频率不一定逐渐提高

D.城市麻雀与乡村麻雀产生的差异,有利于增加物种多样性

6.(2025 河南模拟)黑龙江省齐齐哈尔市百鸟湖湿地是候鸟的重要栖息地,某研究团队对当地某年中水鸟的种类和数量进行了调查,如图所示。下列有关叙述或推测错误的是( )

A.百鸟湖湿地所有的水鸟不存在地理隔离,但不属于一个种群

B.百鸟湖湿地的水鸟的数量和种类变化呈现一定的季节性

C.3~5月和9~10月可能为水鸟迁入当地的两个高峰期

D.6~9月水鸟的数量逐渐升高的原因是有新的水鸟迁入

7.(2025 马鞍山二模)科学研究中常设置对照实验来增加实验结果的可信度和说服力。下列有关对照实验的叙述,正确的是( )

A.空白对照组一般不进行特殊处理,所以无需进行任何操作

B.探究酵母菌的细胞呼吸方式时有氧条件为对照组,无氧条件为实验组

C.探究甲状腺激素对蝌蚪生长发育的影响,自变量为甲状腺激素的浓度

D.探究某种抗生素对细菌的选择效果需设置无菌水及已知抗生素阳性对照组

8.(2025 青岛模拟)斑马鱼中存在一种遗传补偿现象:Capn3a基因表达受抑制时,会导致斑马鱼的肝脏变小。Capn3a基因无义突变后,生成的无义mRNA可以上调其同源基因(由同一个基因演化而来,序列相似)的表达来弥补Capnas基因的功能,使斑马鱼肝脏大小最终不变。具体机制如图所示。下列叙述错误的是( )

A.Upf3a蛋白可通过碱基互补配对识别Capn3a基因的同源基因

B.无义突变基因的出现可为斑马鱼种群的进化提供原材料

C.无义mRNA可作用于Capn3a基因的同源基因依赖于它们的同源序列

D.斑马鱼遗传补偿现象的保留是自然选择的结果

9.(2025 佛山二模)某兴趣小组探究不同抗生素对金黄色葡萄球菌的选择作用,结果如下表所示。下列叙述错误的是( )

抗生素种类 抑菌圈大小(cm)

对照组 第一代 第二代 第三代

四环素 0.6 4.0 3.53 3.07

罗红霉素 0.6 3.1 2.4 2.48

恩诺沙星 0.6 2.7 2.33 1.63

A.用接种环将金黄色葡萄球菌接种到固体培养基上

B.可使用浸润了无菌水的滤纸片作为对照组的处理

C.四环素的抑菌圈变小,说明其对菌体有选择作用

D.结果显示金黄色葡萄球菌对恩诺沙星的抗性最强

10.(2025 武汉模拟)同域性物种形成是指分布在同一地区内的种群间由于某些因素,出现生殖隔离而形成新物种的过程。异域性物种形成是指种群由于地理隔离,各自独立进化而产生新物种的过程。下列叙述错误的是( )

A.同域性物种形成的可能性比异域性物种形成更大

B.二倍体植物变为四倍体的过程属于同域性物种形成

C.加拉帕戈斯群岛多种地雀的形成属于异域性物种形成

D.上述两种物种形成的方式均由可遗传变异提供原材料

11.(2025 武功县校级二模)家蝇的不抗药和抗药是一对相对性状。让喷洒过杀虫剂“X”地区的家蝇种群在不接触该杀虫剂的条件下连续繁殖10代,并测定每一代的抗药基因型频率和抗药基因频率,发现两者均有波动,但均没有明显的变化。下列叙述错误的是( )

A.喷洒杀虫剂“X”能使不抗药基因突变为抗药基因

B.喷洒杀虫剂“X”可使家蝇种群的抗药基因频率增加

C.无杀虫剂“X”时,环境对该等位基因的选择压力相同

D.喷洒杀虫剂“X”地区的家蝇种群会朝一定的方向进化

12.(2025 沧州二模)用同种花粉与异种花粉进行混合授粉,可帮助异种花粉突破柱头处的生殖障碍,促进不同种植物之间的远缘杂交,这就是著名的“花粉蒙导效应”。陆地棉是由非洲二倍体棉和美洲二倍体棉杂交、多倍化、驯化而来的异源四倍体。下列相关叙述正确的是( )

A.在农田中,出现花粉蒙导效应的概率较高

B.花粉蒙导效应有利于保持物种遗传的稳定

C.花粉管顶端的屏障是生殖隔离的一种表现

D.陆地棉与非洲二倍体棉的染色体组是相同的

13.(2025 河南三模)物种甲和物种乙均为二倍体植物,甲生活在阳光充足的悬崖顶,乙生活在悬崖底的林荫里。在某些山地坡度和缓的地方,甲和乙分别沿着斜坡向下和向上扩展,在斜坡上相遇并杂交产生丙。若丙不能产生子代,则下列说法错误的是( )

A.甲、乙沿斜坡的扩展可能与环境变化有关

B.甲和乙能发生基因自由交流,不存在生殖隔离

C.甲、乙、丙与它们的捕食者会相互选择、协同进化

D.丙的体细胞中有两个染色体组,但不存在同源染色体

14.(2025 焦作模拟)大熊猫是我国特有的珍稀物种,被誉为“活化石”。科学家通过研究大熊猫及其近亲,重新梳理了熊科动物的演化历程。以下叙述错误的是( )

A.若发现新的类似大熊猫的古老化石,可能会改变当前对大熊猫演化的认识

B.大熊猫以低营养的竹子为主食,其消化系统的进化体现了生物与环境相互适应

C.与其他熊科动物相比,大熊猫某些变异基因的累积可能与其特殊的生活习性有关

D.在研究大熊猫演化过程中,其体内共生微生物的基因组数据可忽略不计

15.(2025 信都区校级模拟)金花茶对生长环境的要求较为苛刻、自然繁殖能力较弱(种子发芽率低)、生长缓慢(从小苗到开花需要超过6年时间)、人工培育也存在诸多困难,使金花茶成为濒危物种,下列有关说法错误的是( )

A.金花茶虽然属于濒危物种,但其具有适应环境的特征

B.某地所有的金花茶的全部基因共同构成一个基因库

C.人类对金花茶的保护干扰了自然界正常的自然选择

D.金花茶与其他生物以及环境之间存在协同进化过程

二.解答题(共5小题)

16.(2025 西城区二模)学习以下材料,回答(1)~(5)题。

同倍体杂交物种的形成

物种形成丰富了生物的多样性。传统观念认为物种形成是渐变的,但有人提出跳跃式物种形成理论,同倍体杂交物种形成(HHS)为该理论提供研究模型。

我国特有植物虎榛子属仅虎榛子、滇虎榛子和居中虎榛子三个物种,均为二倍体(2n=16),对它们调查的部分结果如表。

物种 虎榛子 滇虎榛子 居中虎榛子

分布区域 北方 西南 西南

生境土壤含铁量 低 高 高

叶表面被毛 几乎没有 较多 数量中等

科研人员将虎榛子移栽至西南地区虎榛子属的生境中,第2年虎榛子出现铁中毒症状,第5年约50%死亡。三个物种叶片含铁量、花期重叠情况如图所示。

比对基因组发现,居中虎榛子是虎榛子与滇虎榛子杂交产生的,属于同倍体杂交物种。同倍体杂交能快速形成新物种的关键是什么?居中虎榛子铁耐受相关基因(FR)及花期相关基因(LHY)分别来自不同亲本,这种分别固定不同亲本不同性状等位基因的机制导致杂种与亲本间无法进行基因交流。HHS分子遗传学模型揭示了快速形成新物种的机制。

(1)生物多样性包括 和生态系统多样性,新物种形成的标志是存在 。

(2)下列可作为“居中虎榛子是新物种”的证据有 (多选)。

A.居中虎榛子和虎榛子分布在不同区域

B.居中虎榛子叶片被毛介于虎榛子和滇虎榛子之间

C.居中虎榛子与滇虎榛子花期几乎不重叠

D.三者种间杂交的坐果率远低于种内杂交

(3)研究人员对三个物种分别进行全基因组测序并比较数据,找到 的基因,与模式生物—拟南芥已知功能的基因比对,确定候选基因并获取它们的等位基因,将其分别导入 的拟南芥,检测转基因植物的开花时间,证明LHY是与花期分化有关的关键成种基因。

(4)请以居中虎榛子为例,完善答题卡中HHS分子遗传学模型。

(5)HHS方式比现代生物进化理论所提出的渐进式物种形成方式更易发生,尤其是在人类活动频繁的当下,请阐述原因 。

17.(2025 和平区二模)碳青霉烯类抗生素是目前抗菌谱最广、抗菌活性最强的一类抗生素。为了探究抗生素对细菌的选择作用,某兴趣小组的同学利用碳青霉烯类抗生素进行了如下实验:

步骤一:取大肠杆菌菌液均匀涂布在已灭菌的培养基平板上,并将平板划分为四个大小一致的区域,分别标记①~④。①区域放一张不含碳青霉烯类抗生素的圆形滤纸片,②~④区域各放入一个含碳青霉烯类抗生素的相同圆形滤纸片,将培养皿倒置于适宜条件下培养12~16h,结果如图。

步骤二:挑取该平板上位于抑菌圈边缘菌落上的细菌配制成菌液,重复上述实验操作,培养至第3代,观察、测量并记录每一代的实验结果。

请回答下列问题。

(1)大肠杆菌耐药性变异一般来源于 ,该变异产生于碳青霉烯类抗生素广泛使用 (填“前”或“后”)。

(2)本实验可以根据抑菌圈的直径判定碳青霉烯类抗生素的选择作用。步骤二中从抑菌圈边缘菌落挑取细菌,原因是该处的细菌可能具有耐药性。该小组同学通过实验得到如下表数据。

抑菌圈直径/cm

区域 第一代 第二代 第三代

② 2.26 1.89 1.62

③ 2.41 1.91 1.67

④ 2.42 1.87 1.69

平均值 2.36 1.89 1.66

实验数据表明,随着培养代数的增加,抑菌圈直径 ,说明随着细菌培养代数的增加,细菌的耐药性 。从进化的角度解释细菌耐药性变化的原因是 。

(3)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛。像这样,不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是 。

(4)该小组同学将含碳青霉烯类抗生素的圆形滤纸片替换为含有卡那霉素的相同圆形滤纸片,从第3代抑菌圈边缘挑取细菌接种,重复培养3代:又在抑菌圈边缘重新挑取细菌培养,恢复使用含有碳青霉烯类抗生素的滤纸片,测得抑菌圈直径平均值大于第三代的平均值1.66cm。这一结果为我们防止“超级细菌”的出现提供的思路是:建立细菌耐药预警机制,当细菌耐药率超过一定值时, 。

18.(2024 广西模拟)阅读下列材料,回答相关问题。

材料1:植物产生有毒酚糖充当“矛”来防御昆虫侵害,多余酚糖会通过自身的PMaT1基因产物来降解,烟粉虱直接“盗用”植物PMaT1基因变成自身基因,获得对抗植物的“盾”。

材料2:海岛上有一群野兔,后因地质变迁,变为一南一北相互隔绝的两岛,野兔也随机分成两个种群。千百万年之后,这两个种群不能自然交配。

(1)材料1反映的是 之间的协同进化。

(2)材料2中的这两个种群是否已经进化为两个不同的物种? ,其依据是 。

(3)表格为某基因在种群A和B中的基因型及其个体数。

基因型 XDXD XDXd XdXd XDY XdY

A种群(个) 200 50 100 180 170

B种群(个) 0 160 200 0 270

d基因是D基因突变产生的,D和d基因的本质区别是 。D基因在A种群中的频率为 。你认为造成B种群的基因型分布的最可能原因是 (合理即可)。

19.(2023 湖南模拟)生物种群面临致死环境胁迫时能够通过适应性进化摆脱灭绝的命运,这一过程称为进化拯救。如图为某一种群由温和环境到胁迫环境下种群大小的数量变化曲线,其中方框内点的不同形状表示不同的表型(点越多代表该种群数量越多)。请回答下列问题:

(1)在温和环境中,种群具有较多的个体数量和较高的 (填“遗传”“物种”或“生态系统”)多样性,这是该种群生物与 协同进化的结果。

(2)种群由A到B,种群数量急剧减少的原因是 。在胁迫环境下,B种群含有能适应胁迫环境的个体,但种群仍有可能灭绝,原因是 。

(3)相比C种群,D种群又出现了新的变异,产生新变异的过程是定向的吗?为什么? 。

20.(2023 房山区一模)科学家推测动物可能会根据不同条件,对食物和生存风险二者之间进行权衡选择栖息地,为此科研人员对黄石公园北部加拿大马鹿的栖息地选择进行研究。

(1)在黄石公园北部生活的所有加拿大马鹿称为 ,从生态系统的组成成分划分,加拿大马鹿属于 。

(2)在黄石公园内,加拿大马鹿的天敌主要有两种——狼和美洲狮。狼主要栖息于树木很少或没有树木覆盖的地方,通常在白天捕食;美洲狮栖息在森林地带,通常在夜间进行捕食,如图1。

①加拿大马鹿在一昼夜内对栖息地的选择策略为 ,体现其对生存环境的 。

②据图2可知,加拿大马鹿最倾向于选择在 (填“低等开阔地”、“中等开阔地”、“开阔地”)环境中生存。

(3)为明确加拿大马鹿种群密度和栖息地选择之间的关系,科研人员进行了为期40年的调查,结果如图3所示。据图3可知,随种群密度的增大,加拿大马鹿对栖息地选择策略的变化为 。

(4)解释低种群密度或高种群密度时加拿大马鹿生存选择策略有利于种群繁衍的原因 。

高考生物考前冲刺押题预测 生物的进化

参考答案与试题解析

一.选择题(共15小题)

1.(2025 平度市二模)动物能快速发现危险和威胁,这对于其个体安全至关重要。研究表明,尽管蝾螈与蛇具有相似的细长体态,但猴子对蝾螈的威胁识别速度显著慢于蛇,而当蝾螈被覆盖蛇鳞图案后,猴子的反应速度立即提升至与识别蛇相当的水平。这一现象表明,猴子通过蛇鳞对蛇进行快速识别。研究人员认为该现象与猴子在进化过程中,逐渐演化出了具有识别蛇鳞的视觉系统有关。下列说法正确的是( )

A.蛇的存在使猴子产生能识别蛇鳞的变异

B.变异是生物进化的原材料

C.在蛇的选择作用下,猴子种群的基因频率发生了定向改变

D.一个物种只有一个基因库

【分析】现代生物进化理论的内容主要包括:种群是生物进化的基本单位、突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择决定生物进化方向、隔离导致新物种形成。

【解答】解:A、变异是不定向的,环境只对变异起选择作用,蛇的存在不能使猴子产生能识别蛇鳞的定向变异,蛇的存在可以对猴子产生的变异进行选择,A错误;

B、可遗传变异是生物进化的原材料,B错误;

C、自然选择可决定生物进化的方向,在蛇的选择作用下,猴子种群的基因频率发生了定向改变,C正确;

D、一个种群中全部个体的全部基因叫种群基因库,一个种群只有一个基因库,种群是指一定区域内同种生物的集合体,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查了生物进化相关的内容,考查考生的识记和理解能力,难度适中。

2.(2025 福州模拟)菌根是植物根系和菌根真菌通过营养交换形成的联合体。菌根真菌形成菌丝网络,是植物根系与土壤之间的重要桥梁。以下叙述错误的是( )

A.植物通过光合作用合成有机物,能为菌根真菌提供碳源

B.菌根真菌增加吸收面积,提高植物对无机盐的吸收利用

C.植物与菌根真菌属于寄生关系,是长期协同进化的结果

D.在土壤中添加菌根真菌,可以加速某些矿区的植被恢复

【分析】互利共生 是指两种生物生活在一起,彼此有利,两者分开以后双方的生活都要受到很大影响,甚至不能生活而死亡。菌根真菌自身不能制造有机物,需从植物获取含碳有机物,属于异养型微生物。菌根真菌能为植物提供水分和矿物质,植物为真菌提供含碳有机物,两者相互依存、彼此有利,种间关系为互利共生。

【解答】解:A、植物通过光合作用将二氧化碳和水转化为有机物,这些有机物含有碳元素,能够为菌根真菌提供碳源,A正确;

B、菌根真菌形成的菌丝网络增大了与土壤的接触面积,从而提高植物对无机盐的吸收利用,B正确;

C、植物与菌根真菌是通过营养交换形成联合体,属于互利共生关系,并非寄生关系。互利共生是长期协同进化的结果,寄生关系是一方受益,一方受害,C错误;

D、在土壤中添加菌根真菌,可以帮助植物更好地吸收营养,从而加速某些矿区(土壤条件较差)的植被恢复,D正确。

故选:C。

【点评】本题考查种间关系和协同进化的相关内容,要求学生能结合所学知识正确作答。

3.(2025 重庆模拟)中科院研究员通过基因溯源发现了能够抵抗小麦白粉菌的Pm36基因,该基因在栽培小麦基因库中缺失,仅稀有地分布在野生二粒小麦中。Pm36基因在栽培小麦的遗传进化中丢失的现象称为( )

A.定向选择 B.遗传漂变 C.劣者淘汰 D.表观遗传

【分析】现代生物进化理论的基本内容是:①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群的基因频率的改变。②突变和基因重组产生进化的原材料。③自然选择决定生物进化的方向。④隔离导致物种形成。

【解答】解:遗传漂变是指小的群体中,由于不同基因型个体生育的子代个体数有所变动而导致基因频率的随机波动。该基因在栽培小麦基因库中缺失,仅稀有地分布在野生二粒小麦中。Pm36基因在栽培小麦的遗传进化中丢失的现象称为遗传漂变,B正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查遗传漂变的内容,要求考生识记相关知识,并结合所学知识准确答题。

4.(2025 武汉模拟)将普通白菜(AA,2n=20)与甘蓝油菜(AACC,4n=38)杂交,获得后代白菜—甘蓝(F1,AAC),其中A、C表示2个不同的染色体组。白菜﹣甘蓝在减数分裂Ⅰ过程中,C组染色体随机分到细胞两极,AA组染色体正常分离。下列叙述错误的是( )

A.普通白菜和甘蓝油菜不存在生殖隔离

B.F1为三倍体,其变异类型是染色体数目变异

C.F1产生的配子中的染色体数目在10~19之间

D.F1自交有可能产生AA和AACC的个体

【分析】白菜和甘蓝是两个不同的物种,在自然条件下不能杂交,存在生殖隔离,人工使其杂交后,经染色体数目加倍形成了甘蓝型油菜这个新物种。

【解答】解:A、普通白菜和甘蓝油菜产生的后代F1为三倍体,通常三倍体不育,因此普通白菜和甘蓝油菜存在生殖隔离,A错误;

B、由于A、C表示2个不同的染色体组,白菜﹣甘蓝(F1,AAC)含有3个染色体组,为三倍体,变异类型是染色体数目变异,B正确;

C、AA组染色体能正常分离,C组染色体随机分到细胞两极,因此F1产生的配子中的染色体数目在10~19之间,C正确;

D、F1自交有可能产生含A和AC的配子,A配子与A配子结合,AC配子与AC配子结合,F1自交有可能产生AA和AACC的个体,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查生殖隔离和染色体变异的相关内容,要求学生能结合所学知识正确作答。

5.(2025 正定县校级二模)与乡村的麻雀相比,城市麻雀的体型略微变小,更善于在狭窄空间中穿梭,且对噪声和强光的耐受性增强。下列相关叙述正确的是( )

A.城市环境使麻雀产生了体型更小、适应噪声和强光的变异

B.城市麻雀种群的基因型频率有所改变,即代表物种发生了进化

C.城市麻雀通过基因突变产生的新等位基因,其基因频率不一定逐渐提高

D.城市麻雀与乡村麻雀产生的差异,有利于增加物种多样性

【分析】现代生物进化理论:种群是生物进化的基本单位;生物进化的实质是种群基因频率的改变;突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

【解答】解:A、变异是随机发生的,不是由环境直接诱导发生的,城市环境通过自然选择保留有利变异(如体型小、适应性强),A错误;

B、生物进化的标志是种群基因频率的改变,所以城市麻雀种群的基因型频率有所改变,不能代表物种发生了进化,B错误;

C、基因突变产生的新等位基因的频率变化取决于其是否有利,若突变性状对生存无优势(如中性或有害),其频率可能不会提高甚至下降,C正确;

D、城市与乡村麻雀未形成生殖隔离,属于同一物种,二者的差异属于种内变异,不会增加物种多样性,D错误。

故选:C。

【点评】本题主要考查生物进化的内容,要求考生识记相关知识,并结合所学知识准确答题。

6.(2025 河南模拟)黑龙江省齐齐哈尔市百鸟湖湿地是候鸟的重要栖息地,某研究团队对当地某年中水鸟的种类和数量进行了调查,如图所示。下列有关叙述或推测错误的是( )

A.百鸟湖湿地所有的水鸟不存在地理隔离,但不属于一个种群

B.百鸟湖湿地的水鸟的数量和种类变化呈现一定的季节性

C.3~5月和9~10月可能为水鸟迁入当地的两个高峰期

D.6~9月水鸟的数量逐渐升高的原因是有新的水鸟迁入

【分析】种群的特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构和性别比例。其中种群密度是种群最基本的数量特征;出生率和死亡率、迁入率和迁出率对种群数量起着决定性作用;年龄结构可以预测种群数量发展的变化趋势。

【解答】解:A、尽管百鸟湖湿地所有的水鸟不存在地理隔离,但不同种水鸟间存在生殖隔离,不属于一个种群,A正确;

B、湿地的水鸟会因季节性的迁入和迁出,从而让其数量和种类变化呈现一定的季节性,B正确;

C、3~5月份和9~10月份,该湿地的水鸟的种类和数量均升高,可能是水鸟迁入当地的两个高峰期,C正确;

D、6~9月当地水鸟的种类基本不变,但是数量在逐渐升高,推断其数量逐渐升高的原因很可能是水鸟繁殖,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查种群的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

7.(2025 马鞍山二模)科学研究中常设置对照实验来增加实验结果的可信度和说服力。下列有关对照实验的叙述,正确的是( )

A.空白对照组一般不进行特殊处理,所以无需进行任何操作

B.探究酵母菌的细胞呼吸方式时有氧条件为对照组,无氧条件为实验组

C.探究甲状腺激素对蝌蚪生长发育的影响,自变量为甲状腺激素的浓度

D.探究某种抗生素对细菌的选择效果需设置无菌水及已知抗生素阳性对照组

【分析】对照实验指其他条件都相同,只有一个条件不同的实验。往往好多因素对实验结果都有影响,对照实验用来证明某种因素对实验结果的确切影响。通常,一个实验总分为实验组和对照组。实验组,是接受实验变量处理的对象组;对照组,也称控制组,对实验假设而言,是不接受实验变量处理的对象组,至于哪个作为实验组,哪个作为对照组,一般是随机决定的,这样,从理论上说,由于实验组与对照组的无关变量的影响是相等的,被平衡了的,故实验组与对照组两者之差异,则可认定为是来自实验变量的效果,这样的实验结果是可信的。

【解答】解:A、如探究酶的催化作用,空白对照组加入等量蒸馏水,A错误;

B、探究酵母菌的细胞呼吸方式时有氧条件和无氧条件均为实验组,采取相互对照原则,B错误;

C、探究甲状腺激素对蝌蚪生长发育的影响,自变量为甲状腺激素的有无,C错误;

D、实验中肯定出现预期结果的组,为阳性对照组,探究某种抗生素对细菌的选择效果需设置无菌水及已知抗生素阳性对照组,D正确。

故选:D。

【点评】本题考查课本中实验的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

8.(2025 青岛模拟)斑马鱼中存在一种遗传补偿现象:Capn3a基因表达受抑制时,会导致斑马鱼的肝脏变小。Capn3a基因无义突变后,生成的无义mRNA可以上调其同源基因(由同一个基因演化而来,序列相似)的表达来弥补Capnas基因的功能,使斑马鱼肝脏大小最终不变。具体机制如图所示。下列叙述错误的是( )

A.Upf3a蛋白可通过碱基互补配对识别Capn3a基因的同源基因

B.无义突变基因的出现可为斑马鱼种群的进化提供原材料

C.无义mRNA可作用于Capn3a基因的同源基因依赖于它们的同源序列

D.斑马鱼遗传补偿现象的保留是自然选择的结果

【分析】基因突变是指DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变。基因突变是产生新基因的途径,是生物变异的根本来源,为生物的进化提供了丰富的原材料。

【解答】解:A、蛋白质不含碱基,不通过碱基互补配对识别Capn3a基因的同源基因,A错误;

B、无义突变基因的出现可为斑马鱼种群的进化提供原材料,因为基因突变是生物变异的根本来源,为生物进化提供原材料,B正确;

C、无义突变基因的mRNA与其同源基因的部分通过碱基互补配对识别同源序列,故无义mRNA可作用于Capn3a基因的同源基因依赖于它们的同源序列,C正确;

D、斑马鱼遗传补偿机制使斑马鱼肝脏大小最终不变,使斑马鱼仍适应生存环境,说明斑马鱼遗传补偿现象的保留是自然选择的结果,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查基因表达的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

9.(2025 佛山二模)某兴趣小组探究不同抗生素对金黄色葡萄球菌的选择作用,结果如下表所示。下列叙述错误的是( )

抗生素种类 抑菌圈大小(cm)

对照组 第一代 第二代 第三代

四环素 0.6 4.0 3.53 3.07

罗红霉素 0.6 3.1 2.4 2.48

恩诺沙星 0.6 2.7 2.33 1.63

A.用接种环将金黄色葡萄球菌接种到固体培养基上

B.可使用浸润了无菌水的滤纸片作为对照组的处理

C.四环素的抑菌圈变小,说明其对菌体有选择作用

D.结果显示金黄色葡萄球菌对恩诺沙星的抗性最强

【分析】抑菌圈越大细菌耐药性越强,抑菌圈边缘的菌落直接与抗生素接触,耐药性强,所以连续培养时应从抑菌圈边缘的菌落挑取细菌。

【解答】解:A、为了确保金黄色葡萄球菌在固体培养基上均匀生长,通常采用涂布平板法进行接种,不用接种环,A错误;

B、对照组不含抗生素,因此可使用浸润了无菌水的滤纸片作为对照组,B正确;

C、抗生素种类是四环素的组其抑菌圈随着培养代数的增加而缩小,说明四环素对菌体进行了选择,C正确;

D、对比四组实验,恩诺沙星的抑菌圈最小,抑菌圈越大细菌耐药性越强,因此金黄色葡萄球菌对恩诺沙星的抗性最强,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查抗生素的选择作用、生物进化等知识,意在考查学生的识记和理解能力,难度不大。

10.(2025 武汉模拟)同域性物种形成是指分布在同一地区内的种群间由于某些因素,出现生殖隔离而形成新物种的过程。异域性物种形成是指种群由于地理隔离,各自独立进化而产生新物种的过程。下列叙述错误的是( )

A.同域性物种形成的可能性比异域性物种形成更大

B.二倍体植物变为四倍体的过程属于同域性物种形成

C.加拉帕戈斯群岛多种地雀的形成属于异域性物种形成

D.上述两种物种形成的方式均由可遗传变异提供原材料

【分析】1、地理隔离是物种形成的量变阶段,生殖隔离是物种形成的质变时期,只有地理隔离而不形成生殖隔离,能产生亚种,但绝不可能产生新物种。

2、生殖隔离是物种形成的关键,是物种形成的最后阶段,是物种间的真正界限。生殖隔离有三种情况:不能杂交;杂交不活;活而不育。

①物种:分布在一定的自然区域内,具有一定的形态结构和生理功能,而且在自然状态下能够相互交配和繁殖,并能够产生可育后代的一群生物个体。

②隔离:不同种群间的个体,在自然条件下基因不能发生自由交流的现象。常见的有地理隔离和生殖隔离。

③地理隔离在物种形成中起促进性状分离的作用,是生殖隔离必要的先决条件,一般形成亚种。

④生殖隔离:不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育的后代的现象。可分为:生态隔离、季节隔离、性别隔离、行为隔离、杂种不育等。

【解答】解:A、异域性物种形成是由于地理隔离使种群各自独立进化,地理隔离为新物种形成提供了较多的时间和空间差异等条件,相比之下,同域性物种形成在同一地区内,受到的限制更多,所以异域性物种形成的可能性比同域性物种形成更大,A错误;

B、二倍体植物变为四倍体,是在同一地区内,由于染色体数目变异导致出现生殖隔离(二倍体和四倍体杂交产生的三倍体不育)形成新物种,属于同域性物种形成,B正确;

C、加拉帕戈斯群岛多种地雀是因为群岛间的地理隔离,不同种群各自独立进化产生的,属于异域性物种形成,C正确;

D、可遗传变异(包括基因突变、基因重组和染色体变异)为生物进化和物种形成提供原材料,无论是同域性物种形成还是异域性物种形成均如此,D正确。

故选:A。

【点评】本题围绕同域性物种形成和异域性物种形成这两个重要概念展开,考查了物种形成的方式、条件以及可遗传变异在其中的作用等多个方面的知识,对生物进化相关知识的考查较为全面。学生要准确掌握同域性物种形成和异域性物种形成的概念,明确地理隔离在异域性物种形成中的关键作用,以及同域性物种形成中其他导致生殖隔离因素的作用;理解可遗传变异与物种形成之间的关系,清楚基因突变、基因重组和染色体变异为物种形成提供原材料这一重要知识点,无论物种以何种方式形成,都离不开可遗传变异。

11.(2025 武功县校级二模)家蝇的不抗药和抗药是一对相对性状。让喷洒过杀虫剂“X”地区的家蝇种群在不接触该杀虫剂的条件下连续繁殖10代,并测定每一代的抗药基因型频率和抗药基因频率,发现两者均有波动,但均没有明显的变化。下列叙述错误的是( )

A.喷洒杀虫剂“X”能使不抗药基因突变为抗药基因

B.喷洒杀虫剂“X”可使家蝇种群的抗药基因频率增加

C.无杀虫剂“X”时,环境对该等位基因的选择压力相同

D.喷洒杀虫剂“X”地区的家蝇种群会朝一定的方向进化

【分析】现代生物进化理论:适应是自然选择的结果;种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。

【解答】解:A、基因突变具有不定向性,杀虫剂“X”不能使不抗药基因定向突变为抗药基因,A错误;

B、喷洒杀虫剂“X”后,不抗药的家蝇会被杀死,抗药的家蝇能存活并繁殖,所以会使家蝇种群中抗药基因频率增加,B正确;

C、让喷洒过杀虫剂“X”地区的家蝇种群在不接触该杀虫剂的条件下连续繁殖10代,并测定每一代的抗药基因型频率和抗药基因频率,发现两者均有波动,但均没有明显的变化,说明无杀虫剂“X”时,环境对该等位基因的选择压力相同,C正确;

D、喷洒杀虫剂“X”地区的家蝇种群基因频率会发生定向改变,会朝一定的方向进化,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查生物进化的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,学生具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

12.(2025 沧州二模)用同种花粉与异种花粉进行混合授粉,可帮助异种花粉突破柱头处的生殖障碍,促进不同种植物之间的远缘杂交,这就是著名的“花粉蒙导效应”。陆地棉是由非洲二倍体棉和美洲二倍体棉杂交、多倍化、驯化而来的异源四倍体。下列相关叙述正确的是( )

A.在农田中,出现花粉蒙导效应的概率较高

B.花粉蒙导效应有利于保持物种遗传的稳定

C.花粉管顶端的屏障是生殖隔离的一种表现

D.陆地棉与非洲二倍体棉的染色体组是相同的

【分析】生殖隔离指由于各方面的原因,使亲缘关系接近的类群之间在自然条件下不交配,或者即使能交配也不能产生后代或不能产生可育性后代的隔离机制。

【解答】解:A、在自然农田环境中,不同花粉相遇并发生混合授粉的概率相对较低,因为植物的传粉方式(如自花传粉、虫媒传粉、风媒传粉等)通常具有一定的特异性和选择性,使得同种花粉与异种花粉相遇并实现花粉蒙导效应的机会并不多,A错误;

B、花粉蒙导效应促进不同种植物之间的远缘杂交,这会导致不同物种之间的基因交流和重组,产生不同于亲本物种的新遗传组合,而不是有利于保持物种遗传的稳定,反而可能会打破物种原有的遗传稳定性,B错误;

C、花粉管顶端的屏障阻止了异种花粉的进入,使得不同种植物之间难以完成受精过程,这是生殖隔离的一种表现形式,C正确;

D、陆地棉是由非洲二倍体棉和美洲二倍体棉杂交、多倍化、驯化而来的异源四倍体。这意味着陆地棉含有来自非洲二倍体棉和美洲二倍体棉两个不同物种的染色体组,而非洲二倍体棉只含有一套自身的染色体组,所以陆地棉与非洲二倍体棉的染色体组是不相同的,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查物种的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

13.(2025 河南三模)物种甲和物种乙均为二倍体植物,甲生活在阳光充足的悬崖顶,乙生活在悬崖底的林荫里。在某些山地坡度和缓的地方,甲和乙分别沿着斜坡向下和向上扩展,在斜坡上相遇并杂交产生丙。若丙不能产生子代,则下列说法错误的是( )

A.甲、乙沿斜坡的扩展可能与环境变化有关

B.甲和乙能发生基因自由交流,不存在生殖隔离

C.甲、乙、丙与它们的捕食者会相互选择、协同进化

D.丙的体细胞中有两个染色体组,但不存在同源染色体

【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

【解答】解:A、甲、乙沿斜坡的扩展可能与环境变化有关,比如阳光照射范围的变化,A正确;

B、由题干信息可知,甲和乙杂交产生的丙不能产生子代,表明了甲和乙不能发生基因的自由交流,存在生殖隔离,B错误;

C、生物与生物、生物与环境之间是协同进化的,所以甲、乙、丙与它们的捕食者会相互选择、协同进化,C正确;

D、由于物种甲和乙不属于同一个物种,且都是二倍体,所以丙的体细胞中有两个染色体组,但不存在同源染色体,D正确。

故选:B。

【点评】本题考查生物进化的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力、运用所学知识综合分析问题的能力。

14.(2025 焦作模拟)大熊猫是我国特有的珍稀物种,被誉为“活化石”。科学家通过研究大熊猫及其近亲,重新梳理了熊科动物的演化历程。以下叙述错误的是( )

A.若发现新的类似大熊猫的古老化石,可能会改变当前对大熊猫演化的认识

B.大熊猫以低营养的竹子为主食,其消化系统的进化体现了生物与环境相互适应

C.与其他熊科动物相比,大熊猫某些变异基因的累积可能与其特殊的生活习性有关

D.在研究大熊猫演化过程中,其体内共生微生物的基因组数据可忽略不计

【分析】1、不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。

2、在生态学中,适应指生物为应对环境变化,在形态结构、生理功能、行为方式等方面做出调整,以提高生存和繁殖成功率的过程,具体表现为:形态适应、生理适应和行为适应。

【解答】解:A、新发现的古老化石可能包含之前未被发现的形态结构、生理特征等信息,这些信息能够填补演化研究中的空白或纠正之前的错误认知,所以可能会改变对大熊猫演化的认识,A正确;

B、大熊猫以低营养的竹子为主食,长期的进化过程中,其消化系统适应了这种食物,体现了生物适应环境,同时其消化系统的进化又影响着它对环境的利用,体现了生物与环境相互适应,B正确;

C、大熊猫有着特殊的生活习性,如食竹、行动缓慢等,这些习性与其他熊科动物不同,而基因决定生物的性状,所以其某些变异基因的累积很可能与其特殊的生活习性有关,C正确;

D、大熊猫体内的共生微生物在其营养获取、免疫等诸多生理过程中发挥重要作用。这些共生微生物的基因组数据能够为研究大熊猫的适应性进化提供线索,例如微生物帮助大熊猫消化竹子中的纤维素等,在研究大熊猫演化过程中不可忽略,D错误。

故选:D。

【点评】本题围绕大熊猫演化,综合考查生物进化与适应、生物与环境关系等知识,学生需深入理解生物进化的基本观点,明确生物与环境相互作用、相互适应的关系,理解大熊猫消化系统进化与食物关系所体现的适应意义。

15.(2025 信都区校级模拟)金花茶对生长环境的要求较为苛刻、自然繁殖能力较弱(种子发芽率低)、生长缓慢(从小苗到开花需要超过6年时间)、人工培育也存在诸多困难,使金花茶成为濒危物种,下列有关说法错误的是( )

A.金花茶虽然属于濒危物种,但其具有适应环境的特征

B.某地所有的金花茶的全部基因共同构成一个基因库

C.人类对金花茶的保护干扰了自然界正常的自然选择

D.金花茶与其他生物以及环境之间存在协同进化过程

【分析】不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。

【解答】解:A、生物在长期进化过程中会形成适应环境的特征,金花茶虽濒危,但依然具有适应环境的结构、生理等特征,A正确;

B、一个物种的所有个体的基因总和构成该物种的基因库,因此某地所有的金花茶的全部基因共同构成一个基因库,B正确;

C、通过建立自然保护区、保护栖息地等措施,能为金花茶创造相对稳定且适宜的生存环境,使其免受栖息地破坏、人类过度采摘和非法盗挖等威胁,让金花茶在更接近自然的状态下生存和繁衍,这有利于其种群的自然发展和自然选择的正常进行,没有干扰自然界正常的自然选择,C错误;

D、物不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,即协同进化,金花茶与其他生物以及环境之间存在协同进化过程,D正确。

故选:C。

【点评】本题主要考查了生物进化等相关知识点,意在考查学生对相关知识点的理解和熟练应用的能力。

二.解答题(共5小题)

16.(2025 西城区二模)学习以下材料,回答(1)~(5)题。

同倍体杂交物种的形成

物种形成丰富了生物的多样性。传统观念认为物种形成是渐变的,但有人提出跳跃式物种形成理论,同倍体杂交物种形成(HHS)为该理论提供研究模型。

我国特有植物虎榛子属仅虎榛子、滇虎榛子和居中虎榛子三个物种,均为二倍体(2n=16),对它们调查的部分结果如表。

物种 虎榛子 滇虎榛子 居中虎榛子

分布区域 北方 西南 西南

生境土壤含铁量 低 高 高

叶表面被毛 几乎没有 较多 数量中等

科研人员将虎榛子移栽至西南地区虎榛子属的生境中,第2年虎榛子出现铁中毒症状,第5年约50%死亡。三个物种叶片含铁量、花期重叠情况如图所示。

比对基因组发现,居中虎榛子是虎榛子与滇虎榛子杂交产生的,属于同倍体杂交物种。同倍体杂交能快速形成新物种的关键是什么?居中虎榛子铁耐受相关基因(FR)及花期相关基因(LHY)分别来自不同亲本,这种分别固定不同亲本不同性状等位基因的机制导致杂种与亲本间无法进行基因交流。HHS分子遗传学模型揭示了快速形成新物种的机制。

(1)生物多样性包括 遗传(基因)多样性、物种多样性 和生态系统多样性,新物种形成的标志是存在 生殖隔离 。

(2)下列可作为“居中虎榛子是新物种”的证据有 CD (多选)。

A.居中虎榛子和虎榛子分布在不同区域

B.居中虎榛子叶片被毛介于虎榛子和滇虎榛子之间

C.居中虎榛子与滇虎榛子花期几乎不重叠

D.三者种间杂交的坐果率远低于种内杂交

(3)研究人员对三个物种分别进行全基因组测序并比较数据,找到 差异较大 的基因,与模式生物—拟南芥已知功能的基因比对,确定候选基因并获取它们的等位基因,将其分别导入 敲除相应基因 的拟南芥,检测转基因植物的开花时间,证明LHY是与花期分化有关的关键成种基因。

(4)请以居中虎榛子为例,完善答题卡中HHS分子遗传学模型。

(5)HHS方式比现代生物进化理论所提出的渐进式物种形成方式更易发生,尤其是在人类活动频繁的当下,请阐述原因 同倍体杂交物种形成最少涉及两对基因重组,概率远高于因长期自然选择导致基因库积累多种差异而出现的生殖隔离,且人类活动的引入导致不同物种间的地理隔离消失,种间杂交概率增加 。

【分析】种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变。突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成。在这个过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

【解答】解:(1)生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。新物种形成的标志是存在生殖隔离;

(2)物种是指在自然状态下能够相互交配并产生可育后代的一群生物。

A、居中虎榛子和虎榛子分布在不同区域,不能直接说明居中虎榛子是新物种,因为地理隔离不一定导致生殖隔离,A不符合题意;

B、居中虎榛子叶片被毛介于虎榛子和滇虎榛子之间,这只是形态上的特征,不能作为新物种的有力证据,B不符合题意;

C、居中虎榛子与滇虎榛子花期几乎不重合,说明二者在自然状态下很难进行交配,可能存在生殖隔离,可以作为新物种的证据,C符合题意;

D、三者种间杂交结实率远低于种内杂交,说明种间存在生殖隔离,可以作为新物种的证据,D符合题意。

故选:CD。

(3)研究人员对三个物种分别进行全基因组测序并比较数据,找到差异较大的基因,与模式生物一些已知功能的基因比对,确定候选基因并获取它们的等位基因,将其分别导入敲除相应基因,检测转基因植物的开花时间,证明LHY是与花期分化有关的关键物种基因;

(4)同倍体杂交物种形成(HHS)的研究模型可能是:

;

(5)HHS方式(同倍体杂交物种形成)比现代生物进化理论所提出的渐进式物种形成方式更易发生,尤其是在人类活动频繁的当下。原因是:同倍体杂交物种形成最少涉及两对基因重组,概率远高于因长期自然选择导致基因库积累多种差异而出现的生殖隔离,且人类活动(如动植物的引种、栽培等)的引入导致不同物种间的地理隔离消失,种间杂交概率增加。

故答案为:

(1)遗传(基因)多样性、物种多样性 生殖隔离

(2)CD

(3)差异较大 敲除相应基因

(4)

(5)同倍体杂交物种形成最少涉及两对基因重组,概率远高于因长期自然选择导致基因库积累多种差异而出现的生殖隔离,且人类活动的引入导致不同物种间的地理隔离消失,种间杂交概率增加

【点评】本题考查了物种的概念、生物多样性、生物进化相关的内容,考查考生的理解和判断能力,难度适中。

17.(2025 和平区二模)碳青霉烯类抗生素是目前抗菌谱最广、抗菌活性最强的一类抗生素。为了探究抗生素对细菌的选择作用,某兴趣小组的同学利用碳青霉烯类抗生素进行了如下实验:

步骤一:取大肠杆菌菌液均匀涂布在已灭菌的培养基平板上,并将平板划分为四个大小一致的区域,分别标记①~④。①区域放一张不含碳青霉烯类抗生素的圆形滤纸片,②~④区域各放入一个含碳青霉烯类抗生素的相同圆形滤纸片,将培养皿倒置于适宜条件下培养12~16h,结果如图。

步骤二:挑取该平板上位于抑菌圈边缘菌落上的细菌配制成菌液,重复上述实验操作,培养至第3代,观察、测量并记录每一代的实验结果。

请回答下列问题。

(1)大肠杆菌耐药性变异一般来源于 基因突变 ,该变异产生于碳青霉烯类抗生素广泛使用 前 (填“前”或“后”)。

(2)本实验可以根据抑菌圈的直径判定碳青霉烯类抗生素的选择作用。步骤二中从抑菌圈边缘菌落挑取细菌,原因是该处的细菌可能具有耐药性。该小组同学通过实验得到如下表数据。

抑菌圈直径/cm

区域 第一代 第二代 第三代

② 2.26 1.89 1.62

③ 2.41 1.91 1.67

④ 2.42 1.87 1.69

平均值 2.36 1.89 1.66

实验数据表明,随着培养代数的增加,抑菌圈直径 (逐渐)变小 ,说明随着细菌培养代数的增加,细菌的耐药性 (逐渐)增强 。从进化的角度解释细菌耐药性变化的原因是 碳青霉烯类抗生素对大肠杆菌起到(定向)选择的作用(或“碳青霉烯类抗生素的使用,使耐药菌生存和繁殖的机会增加,耐药性基因频率升高”) 。

(3)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛。像这样,不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是 协同进化 。

(4)该小组同学将含碳青霉烯类抗生素的圆形滤纸片替换为含有卡那霉素的相同圆形滤纸片,从第3代抑菌圈边缘挑取细菌接种,重复培养3代:又在抑菌圈边缘重新挑取细菌培养,恢复使用含有碳青霉烯类抗生素的滤纸片,测得抑菌圈直径平均值大于第三代的平均值1.66cm。这一结果为我们防止“超级细菌”的出现提供的思路是:建立细菌耐药预警机制,当细菌耐药率超过一定值时, 及时更换抗生素类药物(将细菌耐药率控制在较低水平) 。

【分析】抑菌圈越大细菌耐药性越强,抑菌圈边缘的菌落直接与抗生素接触,耐药性强,所以连续培养时应从抑菌圈边缘的菌落挑取细菌。

【解答】解:(1)大肠杆菌属于原核生物,没有染色体,其可遗传变异来源主要是基因突变。突变是不定向的,在碳青霉烯类抗生素广泛使用之前,就已经产生了耐药性变异。抗生素的使用只是对细菌进行了选择,让具有耐药性的细菌存活下来并大量繁殖。

(2)从表格数据可以明显看出,随着培养代数从第一代到第三代的增加,抑菌圈直径平均值从2.36cm逐渐减小到1.66cm,即抑菌圈直径(逐渐)变小。抑菌圈直径变小意味着抗生素对细菌的抑制作用减弱,说明细菌的耐药性(逐渐)增强。从进化角度来说,在自然选择中,碳青霉烯类抗生素作为选择因素,对大肠杆菌起到了定向选择的作用。在抗生素的作用下,不具有耐药性的细菌被淘汰,而具有耐药性的细菌生存和繁殖的机会增加,使得耐药性基因在种群中的频率升高。

(3)不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这种现象被称为协同进化。

(4)当将碳青霉烯类抗生素换成卡那霉素,再换回碳青霉烯类抗生素时,抑菌圈直径平均值大于第三代的平均值,说明更换抗生素后,细菌的耐药性有所降低。所以为防止“超级细菌”出现,当细菌耐药率超过一定值时,应及时更换抗生素类药物,将细菌耐药率控制在较低水平。

故答案为:

(1)基因突变;前

(2)(逐渐)变小;(逐渐)增强;碳青霉烯类抗生素对大肠杆菌起到(定向)选择的作用(或“碳青霉烯类抗生素的使用,使耐药菌生存和繁殖的机会增加,耐药性基因频率升高”)

(3)协同进化

(4)及时更换抗生素类药物(将细菌耐药率控制在较低水平)

【点评】本题主要考查了生物的进化等相关知识点,意在考查学生对相关知识点的理解和熟练应用的能力。

18.(2024 广西模拟)阅读下列材料,回答相关问题。

材料1:植物产生有毒酚糖充当“矛”来防御昆虫侵害,多余酚糖会通过自身的PMaT1基因产物来降解,烟粉虱直接“盗用”植物PMaT1基因变成自身基因,获得对抗植物的“盾”。

材料2:海岛上有一群野兔,后因地质变迁,变为一南一北相互隔绝的两岛,野兔也随机分成两个种群。千百万年之后,这两个种群不能自然交配。

(1)材料1反映的是 不同物种 之间的协同进化。

(2)材料2中的这两个种群是否已经进化为两个不同的物种? 是 ,其依据是 这两个种群已不能自然交配,存在生殖隔离 。

(3)表格为某基因在种群A和B中的基因型及其个体数。

基因型 XDXD XDXd XdXd XDY XdY

A种群(个) 200 50 100 180 170

B种群(个) 0 160 200 0 270

d基因是D基因突变产生的,D和d基因的本质区别是 基因中脱氧核苷酸的排列顺序的差别,即碱基序列不同 。D基因在A种群中的频率为 60% 。你认为造成B种群的基因型分布的最可能原因是 含XD的雌配子致死 (合理即可)。

【分析】现代生物进化理论:种群是生物进化的基本单位;生物进化的实质是种群基因频率的改变;突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

【解答】解:(1)协同进化(共同进化)指不同物种之间或生物与无机环境之间,在相互影响中不断进化和发展,分析题意,材料1中是植物和昆虫之间的相互关系,属于不同生物,故反映的是不同物种之间的协同进化。

(2)生物进化的实质是种群基因频率的改变,材料2中,原岛上野兔种群基因频率为A(60%)、a(40%),10年后,北岛基因频率为A(8%)、a(32%)、a1(60%),北岛上野兔种群的基因频率发生了改变,说明发生了生物进化;新物种形成的标志是产生生殖隔离,两岛上的野兔仅仅产生了地理隔离,不一定形成生殖隔离,故不一定形成了新物种。

(3)a1基因是a基因突变产生的,两者属于等位基因,等位基因的本质区别是基因中脱氧核苷酸的排列顺序的差别,即碱基序列不同。D基因在A种群中的频率为(200×2+50+180)÷(350×2+350)×100%=60%。据表格可知,B种群中不存在XDXD和XDY个体,推测可能是含XD的雌配子致死。

故答案为:

(1)不同物种

(2)是 这两个种群已不能自然交配,存在生殖隔离

(3)基因中脱氧核苷酸的排列顺序的差别,即碱基序列不同 60% 含XD的雌配子致死

【点评】本题考查现代生物进化理论的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。

19.(2023 湖南模拟)生物种群面临致死环境胁迫时能够通过适应性进化摆脱灭绝的命运,这一过程称为进化拯救。如图为某一种群由温和环境到胁迫环境下种群大小的数量变化曲线,其中方框内点的不同形状表示不同的表型(点越多代表该种群数量越多)。请回答下列问题:

(1)在温和环境中,种群具有较多的个体数量和较高的 遗传 (填“遗传”“物种”或“生态系统”)多样性,这是该种群生物与 其他种生物、无机环境 协同进化的结果。

(2)种群由A到B,种群数量急剧减少的原因是 由温和环境到胁迫环境,环境发生变化,自然选择发挥作用,使多数不能适应胁迫环境的个体死亡 。在胁迫环境下,B种群含有能适应胁迫环境的个体,但种群仍有可能灭绝,原因是 能适应胁迫环境的个体数量少于维持种群延续的最小数量 。

(3)相比C种群,D种群又出现了新的变异,产生新变异的过程是定向的吗?为什么? 不是,因为产生新变异的过程属于突变(基因突变和染色体变异),突变具有不定向性 。

【分析】同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。通过漫长的协同进化过程,地球上不仅出现了千姿百态的物种,丰富多彩的基因库,而且形成了多种多样的生态。生物多样性主要包括三个层次的内容:遗传多样性(基因多样性)、物种多样性和生态系统多样性。生物多样性的形成经历了漫长的进化历程。

【解答】解:(1)生物多样性主要包括三个层次的内容:遗传多样性(基因多样性)、物种多样性和生态系统多样性;种群内部具有较高的个体数量和遗传多样性,这是该种群生物与其他生物、环境协同进化的结果。

(2)种群由A到B,种群数量急剧减少是因为环境由温和环境到胁迫环境,环境发生变化,自然选择发挥作用,使多数不能适应胁迫环境的个体死亡。在胁迫环境下,B种群含有能适应胁迫环境的个体,但种群仍有可能灭绝,原因是能适应胁迫环境的个体数量少于维持种群延续的最小数量。

(3)变异包括突变和基因重组,变异是不定向的,自然选择才是定向的。故相比C种群,D种群又出现了新的变异,产生新变异的过程是不定向的。

故答案为:

(1)遗传 其他种生物、无机环境

(2)由温和环境到胁迫环境,环境发生变化,自然选择发挥作用,使多数不能适应胁迫环境的个体死亡 能适应胁迫环境的个体数量少于维持种群延续的最小数量

(3)不是,因为产生新变异的过程属于突变(基因突变和染色体变异),突变具有不定向性

【点评】本题考查种群和生态系统的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,具备运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

20.(2023 房山区一模)科学家推测动物可能会根据不同条件,对食物和生存风险二者之间进行权衡选择栖息地,为此科研人员对黄石公园北部加拿大马鹿的栖息地选择进行研究。

(1)在黄石公园北部生活的所有加拿大马鹿称为 种群 ,从生态系统的组成成分划分,加拿大马鹿属于 消费者 。

(2)在黄石公园内,加拿大马鹿的天敌主要有两种——狼和美洲狮。狼主要栖息于树木很少或没有树木覆盖的地方,通常在白天捕食;美洲狮栖息在森林地带,通常在夜间进行捕食,如图1。

①加拿大马鹿在一昼夜内对栖息地的选择策略为 白天主要选择在森林地带栖息,夜间主要选择树木很少或没有树木覆盖的地方 ,体现其对生存环境的 适应 。

②据图2可知,加拿大马鹿最倾向于选择在 中等开阔地 (填“低等开阔地”、“中等开阔地”、“开阔地”)环境中生存。

(3)为明确加拿大马鹿种群密度和栖息地选择之间的关系,科研人员进行了为期40年的调查,结果如图3所示。据图3可知,随种群密度的增大,加拿大马鹿对栖息地选择策略的变化为 低密度时倾向于选择安全,高密度时更倾向于选择食物 。

(4)解释低种群密度或高种群密度时加拿大马鹿生存选择策略有利于种群繁衍的原因 低种群密度加拿大马鹿种内斗争程度低,生存斗争主要是减少被捕食的概率,所以倾向于安全,有利于保存个体,繁衍更多的后代。(高种群密度加拿大马鹿种内斗争加剧,生存斗争主要是选择获取更多食物,利于更多个体生存,更有利于种群的繁衍) 。

【分析】1、种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变,突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成,在生物进化过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

2、生态系统的成分包括生产者、消费者、分解者,非生物的物质和能量。

【解答】解:(1)在黄石公园北部生活的所有加拿大马鹿为一个种群,从生态系统的组成成分划分,加拿大马鹿属于消费者。

(2)①因为狼主要栖息于树木很少或没有树木覆盖的地方,通常在白天捕食;美洲狮栖息在森林地带,通常在夜间进行捕食,所以加拿大马鹿在一昼夜内对栖息地的选择策略为白天主要选择在森林地带栖息,夜间主要选择树木很少或没有树木覆盖的地方,体现其对生存环境的适应。

②据图2可知,加拿大马鹿在中等开阔地种群密度最大,故其最倾向于选择在中等开阔地的环境中生存。

(3)据图3可知,随种群密度的增大,加拿大马鹿对栖息地选择策略的变化为低密度时倾向于选择安全,高密度时更倾向于选择食物。

(4)低种群密度加拿大马鹿种内斗争程度低,生存斗争主要是减少被捕食的概率,所以倾向于安全,有利于保存个体,繁衍更多的后代。(高种群密度加拿大马鹿种内斗争加剧,生存斗争主要是选择获取更多食物,利于更多个体生存,更有利于种群的繁衍)

故答案为:

(1)种群 消费者

(2)①白天主要选择在森林地带栖息,夜间主要选择树木很少或没有树木覆盖的地方 适应

②中等开阔地

(3)低密度时倾向于选择安全,高密度时更倾向于选择食物

(4)低种群密度加拿大马鹿种内斗争程度低,生存斗争主要是减少被捕食的概率,所以倾向于安全,有利于保存个体,繁衍更多的后代。(高种群密度加拿大马鹿种内斗争加剧,生存斗争主要是选择获取更多食物,利于更多个体生存,更有利于种群的繁衍)

【点评】本题考查了生物进化相关的知识、生态系统的成分,生物的生存策略,意在考查考生对于相关内容的理解和掌握情况,难度适中。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录