江苏省南通市通州区、如东县2025届九年级下学期中考一模化学试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省南通市通州区、如东县2025届九年级下学期中考一模化学试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 983.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 18:18:38 | ||

图片预览

文档简介

2025年中考网上阅卷第一次适应性考试

化学

可能用到的相对原子质量:H1 C1 2 N 1 4 O 16 N a23 S 32 C l35.5 Z n 65

第I卷(选择题 共20分)

第I卷共10小题,每小题2分,共20分.每小题给出的四个选项中只有一个选项正确.答案请按要求填涂在答题卡上.

1.材料是时代进步的重要标志之一。下列属于金属材料的是

A.黄铜 B. 石墨 C.玻璃 D. 塑料

2.同时含有氮、磷、钾中两种或三种元素的化肥属于复合肥料。下列属于复合肥料的是

A. KNO B. Ca (PO ) C. KCl D. NH HCO

3.用浓硫酸配制一定浓度的稀硫酸并制取氢气。下列装置或操作能达到实验目的的是

4.下列物质的性质与用途具有对应关系的是

A.酒精具有可燃性,可用作溶剂 B.一氧化碳具有毒性,可用于高炉炼铁

C.铜具有金属光泽,可用作导线 D.氢氧化钙呈碱性,可用于改良酸性土壤阅读下列材料,完成第15~16题。

富氢水是含有微量氢分子的水,饮用后氢分子与人体中的有害活性氧融合转变为水,从人体最基础的细胞层面修复系统。实验室中,电解纯水速率较慢,为探究不同电压和不同浓度NaOH 溶液对电解水速率的影响,实验小组进行多次实验,测得产生20 mL氢气所需时间如第16题图所示。

5.下列关于富氢水说法正确的是

A.富氢水中含有氢分子说明氢气易溶于水

B.富氢水中氢氧元素的质量比为1:8

C.富氢水与水的性质完全相同

D.富氢水进入人体后可发生化学变化

6.下列关于电解水实验说法不正确的是

A. NaOH的作用是增强水的导电性

B.电解水时电能主要转化为化学能

C.电解5%的NaOH 溶液时,电压越大,电解水的速率越小

D.实验中,电解水速率最快的条件是12V、10%的氢氧化钠溶液

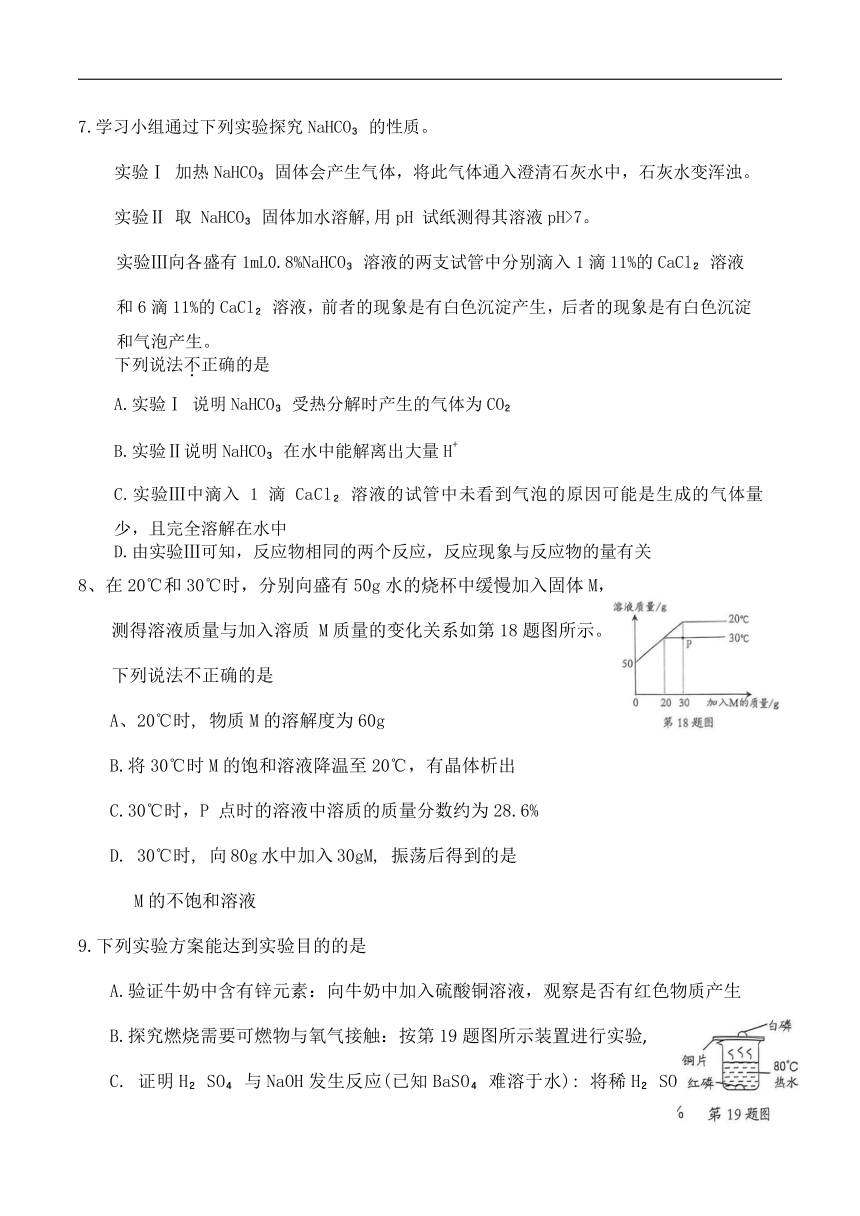

7.学习小组通过下列实验探究NaHCO 的性质。

实验Ⅰ 加热NaHCO 固体会产生气体,将此气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊。

实验Ⅱ 取 NaHCO 固体加水溶解,用pH 试纸测得其溶液pH>7。

实验Ⅲ向各盛有1mL0.8%NaHCO 溶液的两支试管中分别滴入1滴11%的CaCl 溶液和6滴11%的CaCl 溶液,前者的现象是有白色沉淀产生,后者的现象是有白色沉淀和气泡产生。

下列说法不正确的是

A.实验Ⅰ 说明NaHCO 受热分解时产生的气体为CO

B.实验Ⅱ说明NaHCO 在水中能解离出大量H

C.实验Ⅲ中滴入 1 滴 CaCl 溶液的试管中未看到气泡的原因可能是生成的气体量少,且完全溶解在水中

D.由实验Ⅲ可知,反应物相同的两个反应,反应现象与反应物的量有关

8、在20℃和30℃时,分别向盛有50g水的烧杯中缓慢加入固体M,测得溶液质量与加入溶质 M质量的变化关系如第18题图所示。下列说法不正确的是

A、20℃时, 物质M的溶解度为60g

B.将30℃时M的饱和溶液降温至20℃,有晶体析出

C.30℃时,P 点时的溶液中溶质的质量分数约为28.6%

D. 30℃时, 向80g水中加入30gM, 振荡后得到的是 M的不饱和溶液

9.下列实验方案能达到实验目的的是

A.验证牛奶中含有锌元素:向牛奶中加入硫酸铜溶液,观察是否有红色物质产生

B.探究燃烧需要可燃物与氧气接触:按第19题图所示装置进行实验,

C. 证明H SO 与NaOH发生反应(已知BaSO 难溶于水): 将稀H SO 与NaOH 溶液混合后,向其中滴加少量BaCl 溶液,观察现象

D.配制450g2%的过氧乙酸溶液用于环境消毒:将60g质量分数为15%的过氧乙酸溶液缓慢加入盛有390g蒸馏水的烧杯中,并用玻璃棒搅拌

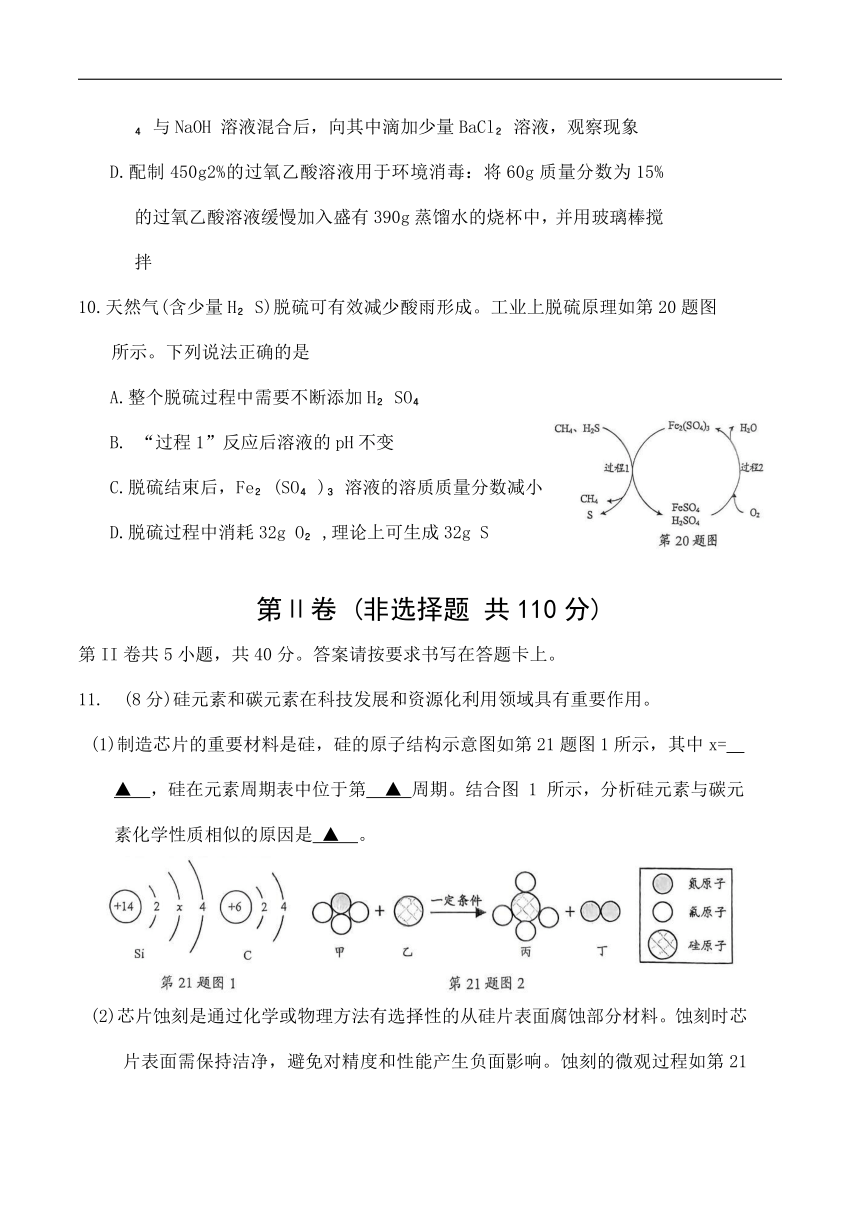

10.天然气(含少量H S)脱硫可有效减少酸雨形成。工业上脱硫原理如第20题图所示。下列说法正确的是

A.整个脱硫过程中需要不断添加H SO

B. “过程1”反应后溶液的pH不变

C.脱硫结束后,Fe (SO ) 溶液的溶质质量分数减小

D.脱硫过程中消耗32g O ,理论上可生成32g S

第Ⅱ卷 (非选择题 共110分)

第II卷共5小题,共40分。答案请按要求书写在答题卡上。

11. (8分)硅元素和碳元素在科技发展和资源化利用领域具有重要作用。

(1)制造芯片的重要材料是硅,硅的原子结构示意图如第21题图1所示,其中x= ▲ ,硅在元素周期表中位于第 ▲ 周期。结合图 1 所示,分析硅元素与碳元素化学性质相似的原因是 ▲ 。

(2)芯片蚀刻是通过化学或物理方法有选择性的从硅片表面腐蚀部分材料。蚀刻时芯片表面需保持洁净,避免对精度和性能产生负面影响。蚀刻的微观过程如第21题图2所示,气体甲(NF )与硅反应后的生成物均为气体。

①芯片蚀刻过程的化学方程式为 ▲ 。

②利用该反应蚀刻芯片的优点是 ▲ 。

(3)在光照条件下,将捕集的CO 催化转化为高价值燃料的反应过程如第21 题图3所示,e 表示电子。

①该转化分两步进行。 “步骤2”为CO 在催化剂表面得到不同数目的e 和H ,分别转化为甲、乙、丙等含一个碳原子的分子和H O。从得失电子的角度描述H 在“步骤1”中的反应 ▲ 。

②“步骤2”中生成1个甲分子的反应表示为 推测生成一个丙分子时,需要 ▲ 个e 参加反应。

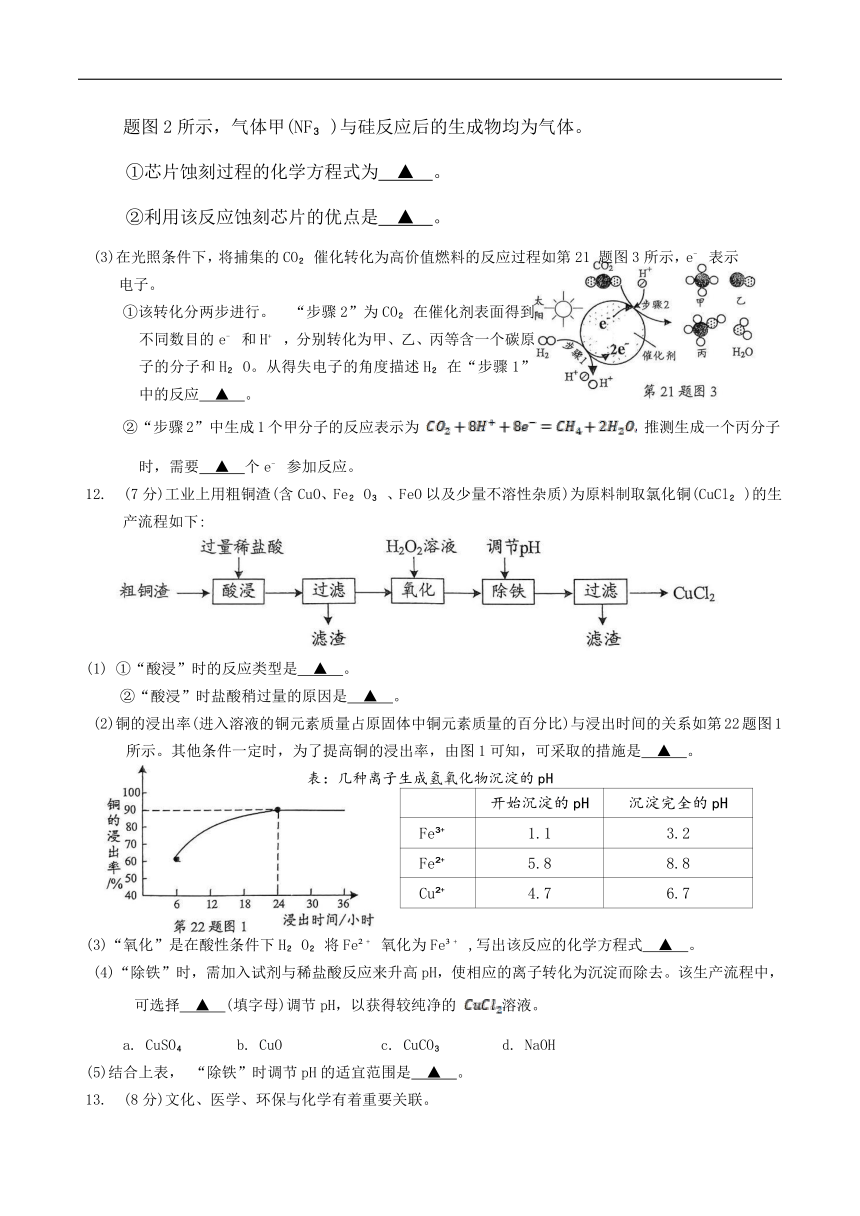

12. (7分)工业上用粗铜渣(含CuO、Fe O 、FeO以及少量不溶性杂质)为原料制取氯化铜(CuCl )的生产流程如下:

(1) ①“酸浸”时的反应类型是 ▲ 。

②“酸浸”时盐酸稍过量的原因是 ▲ 。

(2)铜的浸出率(进入溶液的铜元素质量占原固体中铜元素质量的百分比)与浸出时间的关系如第22题图1所示。其他条件一定时,为了提高铜的浸出率,由图1可知,可采取的措施是 ▲ 。

表:几种离子生成氢氧化物沉淀的pH

开始沉淀的pH 沉淀完全的pH

Fe 1.1 3.2

Fe 5.8 8.8

Cu 4.7 6.7

(3)“氧化”是在酸性条件下H O 将Fe 氧化为Fe ,写出该反应的化学方程式 ▲ 。

(4)“除铁”时,需加入试剂与稀盐酸反应来升高pH,使相应的离子转化为沉淀而除去。该生产流程中,可选择 ▲ (填字母)调节pH,以获得较纯净的 溶液。

a. CuSO b. CuO c. CuCO d. NaOH

(5)结合上表, “除铁”时调节pH的适宜范围是 ▲ 。

13. (8分)文化、医学、环保与化学有着重要关联。

I 化学与文化

(1) “春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”中的“丝”属于 ▲ (填“天然”或“合成”)纤维。

(2)宣纸的主要成分与棉纤维的主要成分相同,羊皮纸是羊皮制成的纸形薄片。鉴别宣纸和羊皮纸的简单方法是 ▲ 。

Ⅱ 化学与医学

(3) 《外丹本草》中有记载炉甘石,其主要成分为ZnCO 和碱式碳酸锌[ 经炮制后主要成分为ZnO。

①碱式碳酸锌 属于 盒 (填“酸”、 “碱”或“盐”) 。

②Zn元素具有抑菌作用,其含量越高抑菌效果越好。2 ZnO 这三种化合物均可用作外用药,其中抑菌效果最好的是 ▲ (填化学式)。

Ⅲ化学与环保

(4)废水中的氮元素以NO 或NH 等形式存在,其含量过高会导致水体富营养化。

①在酸性条件下,纳米铁粉(微粒直径 能与 反应,从而去除废水中的NO 。纳米铁粉比普通铁粉去除NO 效果好,其原因是 ▲ 。

②废水中溶解的氧气对NO 去除率的影响如第23题图所示。1~3h时,纳米铁粉在有氧条件下对NO 的去除率低于无氧条件下,其原因是 ▲ 。

③将一定量的NaClO 投入到含有 NH 的废水中,得到NaCl溶液,同时生成N 。写出该反应的化学方程式 ▲ 。

14. (12分)工业上、实验室和生活中使用不同的方法制取氧气。

I 工业制氧气

(1)以分子筛为吸附剂制取氧气。原理如第24题图1所示。

第24题图1

由图可知过程1中,空气通过分子筛吸附材料时, ▲ 分子更容易被吸附;过程2中,采用 ▲ (填“增压”或“减压”)方法,能使被吸附的气体释放出去,使分子筛吸附材料恢复吸附能力。

Ⅱ实验室制氧气

实验小组分别用第24 题图2中图甲和图乙两种方法来制氧气。用图乙装置研究浓度为5%的过氧化氢溶液与平菇接触时发生的化学反应,用传感器测定装置中压强的变化并用数据采集器记录数据如图乙中的右图所示。

(2)用图甲装置制氧气时,需先松开 ▲ (选填“K ” “K ”或“K ”)处的螺丝进行调整后再做实验。

(3)写出实验室中用高锰酸钾制取氧气的化学方程式 ▲ 。

(4)图乙中右图曲线a在0~10s压强增大的原因是①过氧化氢分解产生氧气② ▲ 。

(5)比较图乙中a、b曲线,分析平菇在此反应中的作用可能是 ▲ 。

Ⅲ生活中制氧气

已知:超氧化钾(KO )是黄色固体,分别与CO 、H O反应生成白色固体和O ,产氧效率高,适合作生氧剂;生氧原理为

(6)制取较纯的氧气选用KO 与H O反应要优于 KO 与CO 反应的原因是 ▲ 。

(7)动手实践:设计并制作氧自救呼吸器,如第24题图3所示。

①判断其中固体生氧剂已完全失效的现象是 ▲ 。

②该呼吸器使用一段时间后,取出其中固体,设计实验探究该固体中生氧剂已部分失效。简述实验方案(包括操作、现象) ▲ 。

(8)超氧化钾制氧技术还可应用于潜艇供氧。在潜水艇等密闭环境中使用超氧化钾供氧的优点:反应条件简单,反应过程易操作, ▲ 。

15. (5分) 亚硝酸钠(NaNO )外观与氯化钠(NaCl)相似, 易溶于水, 有咸味, 有毒。

(1)从微观角度分析两种盐都具有咸味的原因可能是 ▲ 。

(2)暴露在空气中的NaNO 会与氧气反应生成无毒的硝酸钠,反应中化合价升高的元素是 ▲ (填元素符号)。

(3)某工厂的金属切割加工废液中含有5%的NaNO ,为了防止亚硝酸钠污染环境,可以用氯化铵溶液处理废液(反应原理:

若工厂需处理138kg废液,计算最少需消耗NH Cl的质量(请将计算过程写到答题卡上)。

化学

可能用到的相对原子质量:H1 C1 2 N 1 4 O 16 N a23 S 32 C l35.5 Z n 65

第I卷(选择题 共20分)

第I卷共10小题,每小题2分,共20分.每小题给出的四个选项中只有一个选项正确.答案请按要求填涂在答题卡上.

1.材料是时代进步的重要标志之一。下列属于金属材料的是

A.黄铜 B. 石墨 C.玻璃 D. 塑料

2.同时含有氮、磷、钾中两种或三种元素的化肥属于复合肥料。下列属于复合肥料的是

A. KNO B. Ca (PO ) C. KCl D. NH HCO

3.用浓硫酸配制一定浓度的稀硫酸并制取氢气。下列装置或操作能达到实验目的的是

4.下列物质的性质与用途具有对应关系的是

A.酒精具有可燃性,可用作溶剂 B.一氧化碳具有毒性,可用于高炉炼铁

C.铜具有金属光泽,可用作导线 D.氢氧化钙呈碱性,可用于改良酸性土壤阅读下列材料,完成第15~16题。

富氢水是含有微量氢分子的水,饮用后氢分子与人体中的有害活性氧融合转变为水,从人体最基础的细胞层面修复系统。实验室中,电解纯水速率较慢,为探究不同电压和不同浓度NaOH 溶液对电解水速率的影响,实验小组进行多次实验,测得产生20 mL氢气所需时间如第16题图所示。

5.下列关于富氢水说法正确的是

A.富氢水中含有氢分子说明氢气易溶于水

B.富氢水中氢氧元素的质量比为1:8

C.富氢水与水的性质完全相同

D.富氢水进入人体后可发生化学变化

6.下列关于电解水实验说法不正确的是

A. NaOH的作用是增强水的导电性

B.电解水时电能主要转化为化学能

C.电解5%的NaOH 溶液时,电压越大,电解水的速率越小

D.实验中,电解水速率最快的条件是12V、10%的氢氧化钠溶液

7.学习小组通过下列实验探究NaHCO 的性质。

实验Ⅰ 加热NaHCO 固体会产生气体,将此气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊。

实验Ⅱ 取 NaHCO 固体加水溶解,用pH 试纸测得其溶液pH>7。

实验Ⅲ向各盛有1mL0.8%NaHCO 溶液的两支试管中分别滴入1滴11%的CaCl 溶液和6滴11%的CaCl 溶液,前者的现象是有白色沉淀产生,后者的现象是有白色沉淀和气泡产生。

下列说法不正确的是

A.实验Ⅰ 说明NaHCO 受热分解时产生的气体为CO

B.实验Ⅱ说明NaHCO 在水中能解离出大量H

C.实验Ⅲ中滴入 1 滴 CaCl 溶液的试管中未看到气泡的原因可能是生成的气体量少,且完全溶解在水中

D.由实验Ⅲ可知,反应物相同的两个反应,反应现象与反应物的量有关

8、在20℃和30℃时,分别向盛有50g水的烧杯中缓慢加入固体M,测得溶液质量与加入溶质 M质量的变化关系如第18题图所示。下列说法不正确的是

A、20℃时, 物质M的溶解度为60g

B.将30℃时M的饱和溶液降温至20℃,有晶体析出

C.30℃时,P 点时的溶液中溶质的质量分数约为28.6%

D. 30℃时, 向80g水中加入30gM, 振荡后得到的是 M的不饱和溶液

9.下列实验方案能达到实验目的的是

A.验证牛奶中含有锌元素:向牛奶中加入硫酸铜溶液,观察是否有红色物质产生

B.探究燃烧需要可燃物与氧气接触:按第19题图所示装置进行实验,

C. 证明H SO 与NaOH发生反应(已知BaSO 难溶于水): 将稀H SO 与NaOH 溶液混合后,向其中滴加少量BaCl 溶液,观察现象

D.配制450g2%的过氧乙酸溶液用于环境消毒:将60g质量分数为15%的过氧乙酸溶液缓慢加入盛有390g蒸馏水的烧杯中,并用玻璃棒搅拌

10.天然气(含少量H S)脱硫可有效减少酸雨形成。工业上脱硫原理如第20题图所示。下列说法正确的是

A.整个脱硫过程中需要不断添加H SO

B. “过程1”反应后溶液的pH不变

C.脱硫结束后,Fe (SO ) 溶液的溶质质量分数减小

D.脱硫过程中消耗32g O ,理论上可生成32g S

第Ⅱ卷 (非选择题 共110分)

第II卷共5小题,共40分。答案请按要求书写在答题卡上。

11. (8分)硅元素和碳元素在科技发展和资源化利用领域具有重要作用。

(1)制造芯片的重要材料是硅,硅的原子结构示意图如第21题图1所示,其中x= ▲ ,硅在元素周期表中位于第 ▲ 周期。结合图 1 所示,分析硅元素与碳元素化学性质相似的原因是 ▲ 。

(2)芯片蚀刻是通过化学或物理方法有选择性的从硅片表面腐蚀部分材料。蚀刻时芯片表面需保持洁净,避免对精度和性能产生负面影响。蚀刻的微观过程如第21题图2所示,气体甲(NF )与硅反应后的生成物均为气体。

①芯片蚀刻过程的化学方程式为 ▲ 。

②利用该反应蚀刻芯片的优点是 ▲ 。

(3)在光照条件下,将捕集的CO 催化转化为高价值燃料的反应过程如第21 题图3所示,e 表示电子。

①该转化分两步进行。 “步骤2”为CO 在催化剂表面得到不同数目的e 和H ,分别转化为甲、乙、丙等含一个碳原子的分子和H O。从得失电子的角度描述H 在“步骤1”中的反应 ▲ 。

②“步骤2”中生成1个甲分子的反应表示为 推测生成一个丙分子时,需要 ▲ 个e 参加反应。

12. (7分)工业上用粗铜渣(含CuO、Fe O 、FeO以及少量不溶性杂质)为原料制取氯化铜(CuCl )的生产流程如下:

(1) ①“酸浸”时的反应类型是 ▲ 。

②“酸浸”时盐酸稍过量的原因是 ▲ 。

(2)铜的浸出率(进入溶液的铜元素质量占原固体中铜元素质量的百分比)与浸出时间的关系如第22题图1所示。其他条件一定时,为了提高铜的浸出率,由图1可知,可采取的措施是 ▲ 。

表:几种离子生成氢氧化物沉淀的pH

开始沉淀的pH 沉淀完全的pH

Fe 1.1 3.2

Fe 5.8 8.8

Cu 4.7 6.7

(3)“氧化”是在酸性条件下H O 将Fe 氧化为Fe ,写出该反应的化学方程式 ▲ 。

(4)“除铁”时,需加入试剂与稀盐酸反应来升高pH,使相应的离子转化为沉淀而除去。该生产流程中,可选择 ▲ (填字母)调节pH,以获得较纯净的 溶液。

a. CuSO b. CuO c. CuCO d. NaOH

(5)结合上表, “除铁”时调节pH的适宜范围是 ▲ 。

13. (8分)文化、医学、环保与化学有着重要关联。

I 化学与文化

(1) “春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”中的“丝”属于 ▲ (填“天然”或“合成”)纤维。

(2)宣纸的主要成分与棉纤维的主要成分相同,羊皮纸是羊皮制成的纸形薄片。鉴别宣纸和羊皮纸的简单方法是 ▲ 。

Ⅱ 化学与医学

(3) 《外丹本草》中有记载炉甘石,其主要成分为ZnCO 和碱式碳酸锌[ 经炮制后主要成分为ZnO。

①碱式碳酸锌 属于 盒 (填“酸”、 “碱”或“盐”) 。

②Zn元素具有抑菌作用,其含量越高抑菌效果越好。2 ZnO 这三种化合物均可用作外用药,其中抑菌效果最好的是 ▲ (填化学式)。

Ⅲ化学与环保

(4)废水中的氮元素以NO 或NH 等形式存在,其含量过高会导致水体富营养化。

①在酸性条件下,纳米铁粉(微粒直径 能与 反应,从而去除废水中的NO 。纳米铁粉比普通铁粉去除NO 效果好,其原因是 ▲ 。

②废水中溶解的氧气对NO 去除率的影响如第23题图所示。1~3h时,纳米铁粉在有氧条件下对NO 的去除率低于无氧条件下,其原因是 ▲ 。

③将一定量的NaClO 投入到含有 NH 的废水中,得到NaCl溶液,同时生成N 。写出该反应的化学方程式 ▲ 。

14. (12分)工业上、实验室和生活中使用不同的方法制取氧气。

I 工业制氧气

(1)以分子筛为吸附剂制取氧气。原理如第24题图1所示。

第24题图1

由图可知过程1中,空气通过分子筛吸附材料时, ▲ 分子更容易被吸附;过程2中,采用 ▲ (填“增压”或“减压”)方法,能使被吸附的气体释放出去,使分子筛吸附材料恢复吸附能力。

Ⅱ实验室制氧气

实验小组分别用第24 题图2中图甲和图乙两种方法来制氧气。用图乙装置研究浓度为5%的过氧化氢溶液与平菇接触时发生的化学反应,用传感器测定装置中压强的变化并用数据采集器记录数据如图乙中的右图所示。

(2)用图甲装置制氧气时,需先松开 ▲ (选填“K ” “K ”或“K ”)处的螺丝进行调整后再做实验。

(3)写出实验室中用高锰酸钾制取氧气的化学方程式 ▲ 。

(4)图乙中右图曲线a在0~10s压强增大的原因是①过氧化氢分解产生氧气② ▲ 。

(5)比较图乙中a、b曲线,分析平菇在此反应中的作用可能是 ▲ 。

Ⅲ生活中制氧气

已知:超氧化钾(KO )是黄色固体,分别与CO 、H O反应生成白色固体和O ,产氧效率高,适合作生氧剂;生氧原理为

(6)制取较纯的氧气选用KO 与H O反应要优于 KO 与CO 反应的原因是 ▲ 。

(7)动手实践:设计并制作氧自救呼吸器,如第24题图3所示。

①判断其中固体生氧剂已完全失效的现象是 ▲ 。

②该呼吸器使用一段时间后,取出其中固体,设计实验探究该固体中生氧剂已部分失效。简述实验方案(包括操作、现象) ▲ 。

(8)超氧化钾制氧技术还可应用于潜艇供氧。在潜水艇等密闭环境中使用超氧化钾供氧的优点:反应条件简单,反应过程易操作, ▲ 。

15. (5分) 亚硝酸钠(NaNO )外观与氯化钠(NaCl)相似, 易溶于水, 有咸味, 有毒。

(1)从微观角度分析两种盐都具有咸味的原因可能是 ▲ 。

(2)暴露在空气中的NaNO 会与氧气反应生成无毒的硝酸钠,反应中化合价升高的元素是 ▲ (填元素符号)。

(3)某工厂的金属切割加工废液中含有5%的NaNO ,为了防止亚硝酸钠污染环境,可以用氯化铵溶液处理废液(反应原理:

若工厂需处理138kg废液,计算最少需消耗NH Cl的质量(请将计算过程写到答题卡上)。

同课章节目录