统编版语文七年级下册第6课老山界练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文七年级下册第6课老山界练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-19 21:00:00 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文七年级下册第6课老山界练习题(含答案)

一、积累与运用

1.下列加点字注音全对的一项是( )

A.歇脚(xiē) 攀谈(pān) 篱笆(lí ba)

B.峭壁(xiāo) 灌输(ɡuàn) 盛开(shèng)

C.嚼糖(jiáo) 惊惶(huánɡ) 奇观(ɡuàn)

D.欺侮(huǐ) 澎湃(pài) 道歉(qiàn)

2.下列词语书写无误的一项是( )

A.悬涯峭壁 野马奔腾 无论如何

B.不可捉摸 故弄玄虚 刺入饥骨

C.杀身成仁 勇敢无畏 大显身手

D.美好景致 大义凛然 混身紧张

3. 依次填入下面语段横线处的词语最恰当的一项是( )

从石库门到天安门,从井冈山到西柏坡,从嘉兴到延安……灿若繁星的红色资源________着我们党波澜壮阔的革命史、________的奋斗史、可歌可泣的英雄史,记录着党的优良传统,________着薪火相传的红色基因,始终是________中国共产党和中国人民团结奋进、奋发图强的强大精神动力和最宝贵的精神财富。

A. 见识 艰苦卓绝 记载 鼓励 B. 见识 艰苦朴素 承载 鼓励

C.见证 艰苦卓绝 承载 激励 D. 见证 艰苦朴素 记载 激励

4.下列句子有语病的一项是( )

A.璀璨的亚洲文明是世界文明的精彩篇章。

B.扫黑除恶不仅具有现实意义,而且还有长远的政治意义。

C.《经典咏流传》深受观众喜爱的原因是它新颖的内容和独特的风格造成的。

D.大数据、云计算、人工智能等高新技术的迅猛发展,为历史文化和现代生活融为一体提供了无限可能。

5.引号在句中的作用有:表特定称谓、表特殊含义、表强调、表引用、表讽刺和否定。说说下列引号的作用。

(1)稼先虽有“福将”之称,意外总是不能完全避免的。( )

(2)德国强占山东胶州湾,“租借”99年。( )

(3)“鞠躬尽瘁,死而后已”正好准确地描述了他的一生。( )

(4)在他和他的同事们被“四人帮”批判围攻的时候,……( )

(5)他没有小心眼儿,一生喜欢“纯”字所代表的品格。( )

6.依次填入下面句子横线处的语句,排序最恰当的一项是( )

AI就是人工智能,最早在1956年的达特茅斯会议上被正式提出。

①经过数十年的发展,AI已经被广泛应用在生活当中,如手机搭载的智能语音助手、人脸识别等功能,都离不开AI的参与。

②甚至一些普遍认为AI难以取代人类的领域,如绘画、作曲等,也开始被AI渗透,其作品的完成度让人惊叹。

③温斯顿教授对AI的定义是“研究如何使计算机去做过去只有人才能做的智能工作”。

④在医疗、物流、生产、交通等高精尖领域,它也发挥着重要作用。

⑤它是对人的意识和思维过程的模拟,是人类用以了解智能本质的手段。

③⑤④②① B.⑤③①④② C.⑤①③②④ D.①②④⑤③

7.仿照加点部分,在横线上补写语句,使语意完整。

每个季节的风都给人不同的感受。春天的风是灵动的,轻盈的身姿唤醒了沉睡的大地;夏天的风是_________,__________________________;秋天的风是_________,________________________________;冬天的风是________,____________________________。

8.百年峥嵘岁月,百年建党伟业。为庆祝中国共产党成立103周年,立德中学七年级(1)班准备开展以“百年伟业,红色传承”为主题的综合性学习活动

(1)请你为此次活动拟写一条宣传标语。(不超过20个字)

请你围绕此次活动主题设计三种活动形式。

示例:召开“学党史,感党恩”主题班会

班级将于本周五下午三点邀请长征战士李爷爷为同学们讲述“红色故事”,你作为班长去邀请李爷爷,将怎样说?

阅读理解

(一)阅读《老山界》选段,完成各题

①自己的队伍来了,我们烧了些水给大家喝,一路前进,天黑了才到山脚,果然有许多竹林。

②满天都是星光,火把也亮起来了,从山脚向上望,只见火把排成多“之字形一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。真是我生平没见过的奇观。

③大家都知道这座山是怎样地陡了,不由浑身紧张,前后呼喊起来,都想努一把力,好快些翻过山去。

④'不要掉队呀!'

⑤'不要落后做乌龟呀!'

⑥'我们顶着天啦!'

⑦大家听了,哈哈地笑起来。

⑧在'之'字拐的路上一步一步地上去。向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。

⑨走了半天,忽然前面又走不动了。传来的话说,前面又有一段路在峭壁上,马爬不上去。又等了一个多小时,传下命令来说,就在这里睡,明天一早登山。

⑩就在这里睡觉 怎么行呢 下去到竹林里睡是不可能的。但就在路上睡么 路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了么 而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。

⑾但这是没有办法的,只得裹一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。

⑿半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着颤。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄;冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。不知什么时候又睡着了。

黎明的时候被人推醒,说是准备出发……

9、下列对文章的理解和分析不正确的一项是( )

A、选段中的写包含了两意蕴:一是写“物”写“事”;二是写“人。

B、选段中,作者通过生动细腻的描写了老山高、陡、险的特点。

C、选段记叙了红军在夜间行军,山路上露营,半夜被冻醒,然后又不知不觉睡到天亮的经历

D、第段作者调动了听觉、视觉、嗅觉、触觉等多种感官,对夜里所见所闻进行了多角度的描写。

10、选段中红军翻越老山界时遇到了哪些“难”?

11、简要赏析第(12)段中划线的句子。

天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!

12、结合选段分析作者夜间行军中的表现,体现了红军战士什么样的精神品质?

(二)阅读下面非连续性文本,完成下列各题。

[材料一]

“红色经典”是产生于二十世纪中国的一种特殊文化现象,以反映zhongggcd-领导下的革命斗争为核心,展现zhongggcd-领导下的民族独立解放的历史进程。红色经典之所以在当下受到追捧,是因为它提供了另外一种精神力量。这种精神力量是挫折面前的顽强不屈,是追求真理的视死如归,是集体主义的责任担当。以此为精神内涵,红色经典建立起了一种进取、阳刚、开阔的美学风格。而这种精神力量和美学风格,正是今天这个时代所需要的。

(摘自《红色经典是精神的传导》,有删改)

[材料二]

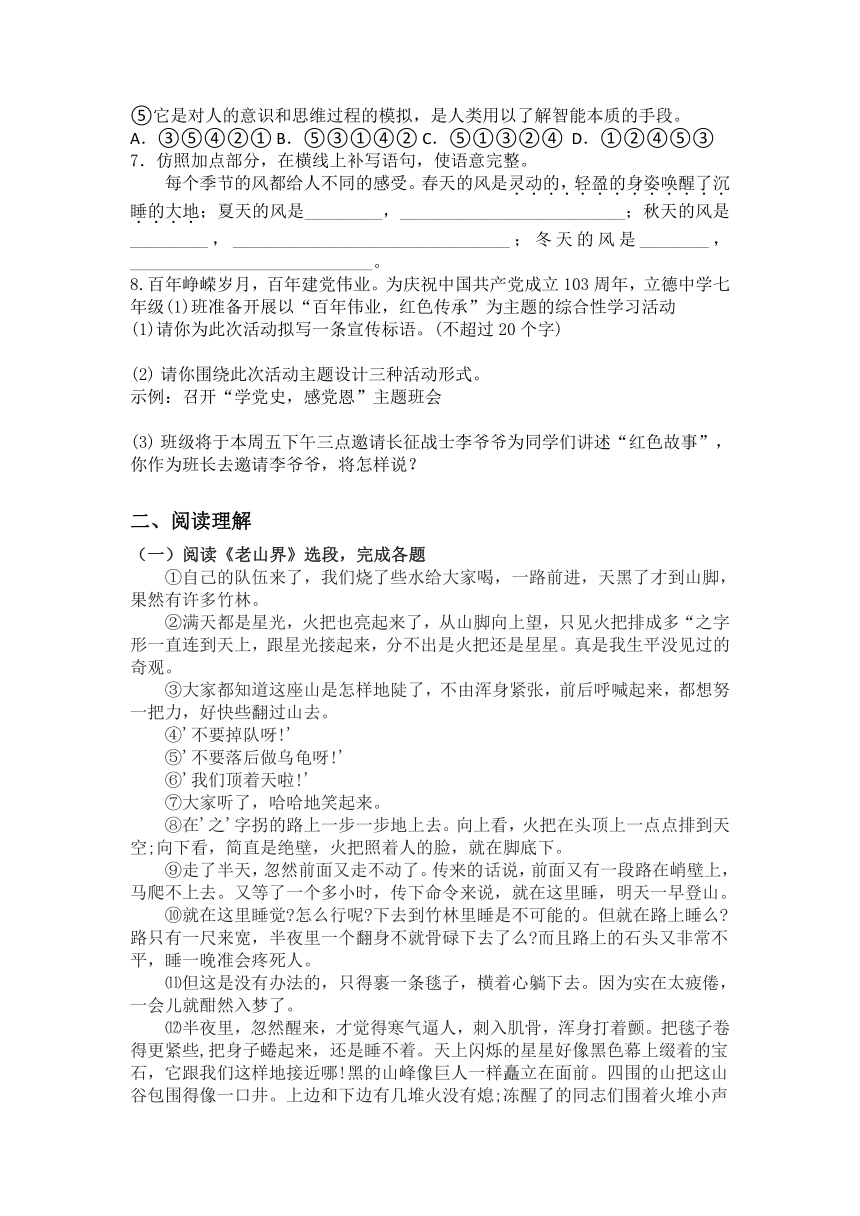

调查数据显示: 90.89%的青少年学生认为自己对红色经典书籍有所了解,27.3%的 学生认为自己非常了解红色经典。

青少年对红色经典书籍认同度

认同度 能够激励自我克服困难 83.3%

有助于树立三观、确立理想 73.9%

能够忆苦思甜、更珍惜现在生活 52.8%

能以英雄人物为榜样、学习优良品质 17.3%

对自己毫无意义 3.2%

青少年对红色经典认知来源情况

认知来源 影视剧 81.8%

教科书 72.4%

学校活动 58.39%

网络媒体 45.6%

父母、老师、同学的推荐 25.2%

(摘自《青少年红色经典书籍阅读调查及出版建议》,有删改)

[材料三]

海涅说:“思想走在行动之前,就像闪电走在雷鸣之前一样。”从“新文化”运动到“五四”运动再到zhongggcd-的建立,是红色经典《觉醒年代》的叙事线索,而其内在核心则在于思想的力量、觉醒的过程。这也是该剧能脱颖而出的重要原因。《觉醒年代》还塑造了一群个性鲜明的人物。在剧中,不仅正面呈现了陈独秀的革命先锋形象,更还原了他作为“父亲”“同事”的立体性与丰富性。这样的“人设”拉近了领袖型、名流型人物与普通观众的距离,也更为可信可亲。欣赏这样的影视剧,观众能在热血沸腾的历史中审视自己,收获历经坎坷却又一往无前的担当和勇气。

(摘自《火出圈的<觉醒年代),为什么这么好看》,有删改)

13、下列表述与材料不相符的一项是( )

A.“红色经典”这一特殊文化现象的核心是反映zhongggcd-领导下的革命斗争。

B.青少年对红色经典书籍认同度很高,都能发现其对自身的意义。

C.调查数据显示:超过80%的青少年对红色经典的认知来源是影视剧。

D.《觉醒年代》中,陈独秀的人物形象立体丰富、个性鲜明、可信可亲。

14、材料二画横线的句子使用的说明方法是 。

从时代和个人角度看,为什么要传承红色经典 请结合材料和材料三简要回答。

(三)阅读下面的文字,完成各题。

文本一:

北中国

萧红

一早晨起来就落着清雪。在一个灰色的大门洞里,有两个戴着大皮帽子的人,在那里响着大锯。

“扔,扔,扔,扔……”好像唱着歌似的。

不远就有一段树林,沿大道的两旁长着。说是养了一百来年的大树,从祖宗那里继承下来的。将来还要传给第二代、第三代儿孙,最好是永远留传下去,好来证明这门第的久远和光荣。

可是,今年却是这树林的主人自己发的号令,用大锯锯着。

树上的喜鹊窝,新的旧的有许多。树一被伐倒,喜鹊窝也跟着覆到地上,有的跌破了,有的则整个的滚下来,就坐在那亮晶晶的雪上。

一百多棵榆树,现在没几棵了。

上房的门喀喀的响着就开了,老管事的手里拿着一个信封,从台阶上下来,怀怀疑疑,把嘴唇咬着。那两个拉锯的,一看这情景就知道大先生又在里边闹了。

老管事的走进大门洞,把信封拿给他们两个细看。他们都不识字,老管事的也不识字。不过他闭着眼睛也可以背得出来,这样的信,他的主人从生了病的那天就写,一天或是两封三封,或是三封五封。已经写了三个月了。

老管事的把信封头朝下、脚朝上的倒念着:

中华抗日英雄

耿振华吾儿收

父字

全念对了,中间写在红绶上的那一行,他只念了“耿振华收”。一个拉锯的,连忙补添着说:“耿振华吾儿收。”

清雪还照旧的下着,两个拉锯的,又在那里唰唰的工作起来。这样好的木头那里去找去!现在锯了,毁了,劈了烧火了。好像他们自己的命运一样,看了未免有几分悲哀。

“百多棵树,耿大先生想儿子想疯了。”

大少爷一走,开初耿大先生不表示什么意见。他想过了一些时候,就会回来的。自己年轻时,也是那样。孙中山先生革命的时候,还偷偷的加入了革命党呢。只希望他在外边碰了钉子就回来了。

儿子的母亲,一哭哭了三四天,说儿子走的三四天前,她就看出孩子有点不对。眼泡是红的,一定是不忍心走,哭过了的,还有他问过母亲一句话,他说:

“妈,弟弟他们每天应该给两个钟头念中国书。尽念日本书,将来连中国字都不认识了,等哪天咱们把日本人打跑了,还满口日本话,那该多么耻辱。”

妈就说:“什么时候会打跑日本?”

儿子说:“我就要去打日本去了……”

这不明明跟母亲露一个话风吗?可惜当时她不明白,现在她越想越后悔。

儿子一去就是三年,只是到了上海时,有过两封信。以后就音信皆无了。传说就在上海的抗日部队里,当了兵。后来,又说他早就不在上海了,在陕西八路军里边工作。

母亲在这三年中,会说东忘西的,无所因由似的说哭就哭。

可是耿大先生则不然,关于儿子,他一字不提。只是夜里不睡觉,静静的坐着,往往一坐坐个通宵。

他夜里坐了三年,竟把头发坐白了。

大少爷一走,全家都散心了。院墙倒了,用一排麦秆附上;房子漏了雨,拿一块砖头压上。一切的光辉生气随着大少爷的出走失去了。

现在耿大先生早已经病了,有的时候清醒,有的时候则昏昏沉沉的睡着。

今年阴历十二月里,他听到儿子大概是死了的消息。这消息是儿子从前的一个同学那里传出来的。

耿大先生拿起这些日子所有的报纸,看了半夜。直到鸡叫天明,他枕着那些报纸,忽然做了一梦。在梦中,他的儿子并没有死,而是做了抗日英雄,带着千军万马,从中国杀向“满洲国”来了。

耿大先生一梦醒来,从此就病了。

清醒的时候,他就指挥着伐树。

“伐呀,不伐白不伐。”

把树木都锯成短段。

“烧啊!不烧白不烧,留着也是小日本的。”

等他昏迷的时候,他就要笔要墨写信。

只要客人来了,他就说:“你等一等,给我带一封信去。”

家里的人,觉得这是一种可怕的情形。若是来了日本客人,他也把那抗日英雄的信托日本人带去,可就糟了。

所以自从他一发了病,也就被幽禁起来,把他放在花园角上那凉亭子里去了。那花园里素常没有人来,一到了冬天,满园子都是白雪。凉亭里边生了一个炭火盆,他寂寞的时候,就往炭火盆上加炭。

有一天,厨子给老爷送饭的时候,一开门,满屋子的蓝烟。往地上一看,耿大先生就在火盆旁边卧着,一只手按着自己的胸口,好像是在睡觉,又好像还有许多话没有说出来似的。

耿大先生死了。

1941.3.26

(有删改)

文本二:

好的作家在具体的文学创造中,会采用很多策略加强时空叙事的张力和粘合力,使叙事中的时间进程和空间拓展趋于复杂化,丰富文本的审美意蕴,萧红的小说擅于在单一故事情节发展中蕴涵隐性情节,把时代风云变化的隐性情节隐藏在具体平实的小人物日常生活遭遇的表层情节发展中,让表层情节和隐性情节相互渗透,一方面可以更完整地理解表层情节进程中不能得到很好解释的某些因素,另一方而也丰富和拓宽了小说风云变化的时代背景,这样处理不仅能够揭示时代特征,还能巧妙地展现人物的心路历程和作家的主观意图。

(摘编自楚金波《论萧红短篇小说的时空叙事策略》)

16.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.小说中耿少爷走后音信渺茫,连死讯都只是传言,写出了动荡时局中投身抗战的东北青年辗转不定的处境。

B.耿大先生年青时也参加过革命党,小说以此将两代人的青春关联起来,展现了不同时期青年同样的担当精神。

C.小说写耿少爷离家之后家中环境日益破败、人心散了,预示着家庭最终败落的命运和耿大先生的悲剧结局。

D.从“一字不提”,希望他“碰了钉子”,到称儿子为“抗日英雄”,这体现了耿大先生对儿子前后矛盾的态度。

17.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开头---段的场景描写,展现了侵略者占领之下的小城单调压抑的日常生活图景,奠定了全文的情感基调。

B.耿大先生梦见儿子率军归来收复家园的景象,与梦醒后儿子已不在的现实形成强烈反差,强化了故事的悲怆色彩。

C.小说结尾耿大先生被幽禁园中,孤愤难言,他的死是时代的悲剧,也与周围的人求全自保,冷漠疏离有关。

D.小说从当前耿大先生的病写起,以耿家为中心,将家国浮沉、两代人的故事凝聚一处,体现了构思的匠心。

18.小说中“树”多次出现,富有意味。请分析这样写的用意。

19.请从表层情节和隐性情节相互渗透的角度,对画线处耿振华母子的对话进行评析。

(四)阅读下面的文字,完成各题。

战士

孙犁

那年冬天,我住在一个叫石桥的小村子。村子前面有一条河,搭上了一个草桥。天气好的时候,从桥上走过,常看见有些村妇淘菜;有些军队上的小鬼,打破冰层捉小沙鱼,手冻得像胡萝卜,还是兴高采烈地喊着。

这个冬季,我有几次是通过这个小桥,到河对岸镇上,去买猪肉吃。掌柜是一个残疾军人,打伤了右臂和左腿。这铺子,是他几个残疾弟兄合股开的合作社。

第一次,我向他买了一个腰花和一块猪肝。他摆荡着左腿,用左手给我切好了。一般的山里的猪肉是弄得粗糙的,猪很小就杀了,皮上还带着毛,涂上刺眼的颜色,煮的时候不放盐。当我称赞他的肉有味道和干净的时候,他透露聪明的笑着,两排洁白的牙齿,一个嘴角网上翘起来,肉也多给了我一些。第二次,我去是一个雪天,我多烫了一壶小酒。这天,多了一个伙计:伤了胯骨,两条腿都软了。三个人围着火谈起来。

伙计不爱说话。我们说起和他没有关系的话来,他就只是笑笑。有时也插进一两句,就像新开刃的刀子一样。谈到他们受伤,掌柜望着伙计说:

“先还是他把我背到担架上去,我们是一班,我是他的班长。那次追击敌人,我们拼命追,指导员喊,叫防御着身子,我们只是追,不肯放走一个敌人!”

“那样有意思的生活不会有了。”

伙计说了一句,用力吹着火,火照进他的眼,眼珠好像浮在火里。掌柜还是笑着,对伙计说:

“又来了,”他转过头来对我,“他沉不住气哩,同志。那时,我倒下了,他把我往后背了几十步,又赶上去,被最后的一个敌人打穿了胯。他知道现在,还想再干干呢!”

伙计干脆地说:

“怨我们的医道不行么!”

“怎样?”我问他。

“不能换上一副胯骨吗,如能那样,我今天还在队伍里。难道我能剥一辈子猪吗?”

“小心你的眼!”掌柜停止了笑对伙计警戒着,使我吃了一惊。

“他整天焦躁不能上火线,眼睛已经有毛病了。”

我安慰他说,人民和国家记着他的功劳,打走敌人,我们有好日子过。

“什么好的生活比得上冲锋陷阵呢?”他沉默了。

第三次我去,正赶上他两个要去赶集,我已经是熟人了,掌柜的对伏在锅上的一个女人说:

“照顾这位同志吃吧。新出锅的,对不起,我不照应了。”

那个女子个子很矮,衣服上涂着油垢和小孩尿,正在肉皮上抹糖色。我坐在他们的炕上,炕头上睡着一个孩子,放着一个火盆。

女人多话,有些泼。她对我说,她是掌柜的老婆,掌柜的从一百里以外的家里把她接来,她有些抱怨,说他不中用,得她来帮忙。

我对她讲,她丈夫的伤,是天下最大的光荣记号,她应该好好帮他做事。这不是一个十分妥当的女人。临完,她和我搅缠着一毛钱,说我多吃了一毛钱的肉。我没办法,照数给了她,但正色说:

“我不在于这一毛钱,可是我和你丈夫是很好的朋友和同志,他回来,你不要说,你和我因为一毛钱搅缠了半天吧!”这都是一年前的事了。第四次我去,是今年冬季战斗结束以后。一天黄昏,我又去看他们,他们却搬走了,遇见一个村干部,他和我说起了那个伙计,他说:

“那才算个战士!反‘扫荡’开始了,我们的队伍已经准备在附近作战,我派了人去抬他们,因为他们不能上山过岭。那个伙计不走,他对去抬他的民兵们说:你们不配合子弟兵作战吗?民兵们说:配合呀!他大声喊:好!那你们抬我到山头上去吧,我要指挥你们!民兵们都劝他,他说不能因为抬一个残废的人耽误几个有战斗力的,他对民兵们讲:你们不知道我吗?我可以指挥你们!我可以打枪,也可以扔手榴弹,我只是不会跑罢了。民兵们拗他不过,就真的带好一切武器,把他抬到敌人过路的山头上去。你看,结果就打了一个漂亮的伏击战。”

临别他说:

“你要找他们,到城南庄去吧,他们的肉铺比以前红火多了!”

一九四一年于平山

(有删改)

20.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开头描写了抗日根据地石桥村冬季河边村妇淘菜、小战士捉鱼的场景,场面祥和、有趣,富有生活气息,展示了人物活动的具体环境。

B.“一毛钱的搅缠”,刻画了掌柜女人的泼辣和小气,与掌柜形象形成鲜明对比,突出英雄不被理解的苦闷,从侧面表现掌柜一家生活的艰难。

C.小说讲究叙事策略,以“我”为叙述者,巧妙地串联几次对话,将几个不同时空的故事片段链接在一起,叙事灵活自由,节奏明快流畅。

D.小说讲述抗战中几位受伤的“战士”的故事,真实生动地展现了这一特殊群体的精神风貌,讴歌了抗日根据地军民昂扬向上的民族精神。

21.小说中“伙计”的性格有哪些特点?请简要分析。

22.“战士”故事的讲述者最后变为“村干部”,这样处理有什么作用?请简要分析。

答案

1、A 2.C 3.C 4.C 5.(1)表特殊含义 (2)表讽刺和否定 (3)表引用 (4)表特定称谓 (5)表强调 6.B 7.热辣的,湿闷的气息熏染着慵懒的行人 萧瑟的,急促的脚步扰动着城市的角落 凛冽的,狂躁的呼啸打破了四野的沉寂

8.(1) 示例一:胸怀千秋伟业,恰是百年风华 示例二:奋斗百年路,传承红色情

(2)示例:举办“传承红色基因,礼赞百年伟绩”诵读活动;开展“缅怀革命历史,弘扬民族精神”参观活动;开展“传承红色基因,弘扬时代主旋律”红色观影活动;开展“听党课,学党史”学习活动。

(3)示例:李爷爷您好!我是立德中学七年级(1)班的班长,我们班级于本周五下午三点在本班教室召开以“百年伟业,红色传承”为主题的学习活动,想邀请您为同学们讲述“红色故事”,您可以参加吗?

9. D

10. ①行军难:山势高大、险峻、陡峭;②睡觉难:路窄山陡石硬、寒气逼人。

11. 比喻。作用:以“宝石”喻“星星”,生动形象地写出了奇特美丽的高山夜景,烘托出红军战士的乐观主义精神。

12、表现:在又窄又险又不平的山路上,服从命令横着心躺下去,在艰苦的环境中还能享受美景;体现出红军战士不怕困难、不怕牺牲、不畏艰苦的英雄气概和乐观、豪迈的浪漫主义情怀。

13、B 14、列数字

15、①它可以为我们今天今天这个时代所需要的精神力量;

②塑造了一群个性鲜明的人物,拉近了领袖型、名流型人物与普通观众的距离。

16.D

17.C

18.①榆树是家园环境的一部分,具有浓郁的地方特色:(2)养树、惜树象征对家园的热爱,对血脉传承的重视:③伐树隐喻了家庭命运的转折、家败人亡的悲剧:①焚树表现了沦陷区人民不屈的信念和玉石俱焚的决心。

19.示例:

①说弟弟们尽念日本字,隐含了北中国已沦陷的现实,这解释了耿振华离家的原因。②母子间平实的对话,暗示了抗日斗争的艰辛,凸显了坚韧不屈的民族气节。③这样处理反映了作者以小人物的命运表现时代主题的审美追求。

20.B

21.英勇善战。不怕牺牲,追敌受伤;指挥民兵打贏伏击战。义烈不挠。身受重伤,渴望再上战场杀敌报国,生命不息,战斗不止。爱恨分明。枪林弹雨中救助班长,不放走一个敌人。自立自信。受伤后和残疾战友开合作社谋生,相信自己还有能力杀敌。率直急躁。对掌柜言语粗砺,不能上战场急坏了眼睛。

22.【示例】增加叙述视角,扩大了叙述空间,使叙述富于变化,更有张力。进一步强化“战士”英勇善战的一面,使人物形象更丰满立体。增强了故事的传奇色彩,使主题意蕴更丰厚

一、积累与运用

1.下列加点字注音全对的一项是( )

A.歇脚(xiē) 攀谈(pān) 篱笆(lí ba)

B.峭壁(xiāo) 灌输(ɡuàn) 盛开(shèng)

C.嚼糖(jiáo) 惊惶(huánɡ) 奇观(ɡuàn)

D.欺侮(huǐ) 澎湃(pài) 道歉(qiàn)

2.下列词语书写无误的一项是( )

A.悬涯峭壁 野马奔腾 无论如何

B.不可捉摸 故弄玄虚 刺入饥骨

C.杀身成仁 勇敢无畏 大显身手

D.美好景致 大义凛然 混身紧张

3. 依次填入下面语段横线处的词语最恰当的一项是( )

从石库门到天安门,从井冈山到西柏坡,从嘉兴到延安……灿若繁星的红色资源________着我们党波澜壮阔的革命史、________的奋斗史、可歌可泣的英雄史,记录着党的优良传统,________着薪火相传的红色基因,始终是________中国共产党和中国人民团结奋进、奋发图强的强大精神动力和最宝贵的精神财富。

A. 见识 艰苦卓绝 记载 鼓励 B. 见识 艰苦朴素 承载 鼓励

C.见证 艰苦卓绝 承载 激励 D. 见证 艰苦朴素 记载 激励

4.下列句子有语病的一项是( )

A.璀璨的亚洲文明是世界文明的精彩篇章。

B.扫黑除恶不仅具有现实意义,而且还有长远的政治意义。

C.《经典咏流传》深受观众喜爱的原因是它新颖的内容和独特的风格造成的。

D.大数据、云计算、人工智能等高新技术的迅猛发展,为历史文化和现代生活融为一体提供了无限可能。

5.引号在句中的作用有:表特定称谓、表特殊含义、表强调、表引用、表讽刺和否定。说说下列引号的作用。

(1)稼先虽有“福将”之称,意外总是不能完全避免的。( )

(2)德国强占山东胶州湾,“租借”99年。( )

(3)“鞠躬尽瘁,死而后已”正好准确地描述了他的一生。( )

(4)在他和他的同事们被“四人帮”批判围攻的时候,……( )

(5)他没有小心眼儿,一生喜欢“纯”字所代表的品格。( )

6.依次填入下面句子横线处的语句,排序最恰当的一项是( )

AI就是人工智能,最早在1956年的达特茅斯会议上被正式提出。

①经过数十年的发展,AI已经被广泛应用在生活当中,如手机搭载的智能语音助手、人脸识别等功能,都离不开AI的参与。

②甚至一些普遍认为AI难以取代人类的领域,如绘画、作曲等,也开始被AI渗透,其作品的完成度让人惊叹。

③温斯顿教授对AI的定义是“研究如何使计算机去做过去只有人才能做的智能工作”。

④在医疗、物流、生产、交通等高精尖领域,它也发挥着重要作用。

⑤它是对人的意识和思维过程的模拟,是人类用以了解智能本质的手段。

③⑤④②① B.⑤③①④② C.⑤①③②④ D.①②④⑤③

7.仿照加点部分,在横线上补写语句,使语意完整。

每个季节的风都给人不同的感受。春天的风是灵动的,轻盈的身姿唤醒了沉睡的大地;夏天的风是_________,__________________________;秋天的风是_________,________________________________;冬天的风是________,____________________________。

8.百年峥嵘岁月,百年建党伟业。为庆祝中国共产党成立103周年,立德中学七年级(1)班准备开展以“百年伟业,红色传承”为主题的综合性学习活动

(1)请你为此次活动拟写一条宣传标语。(不超过20个字)

请你围绕此次活动主题设计三种活动形式。

示例:召开“学党史,感党恩”主题班会

班级将于本周五下午三点邀请长征战士李爷爷为同学们讲述“红色故事”,你作为班长去邀请李爷爷,将怎样说?

阅读理解

(一)阅读《老山界》选段,完成各题

①自己的队伍来了,我们烧了些水给大家喝,一路前进,天黑了才到山脚,果然有许多竹林。

②满天都是星光,火把也亮起来了,从山脚向上望,只见火把排成多“之字形一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。真是我生平没见过的奇观。

③大家都知道这座山是怎样地陡了,不由浑身紧张,前后呼喊起来,都想努一把力,好快些翻过山去。

④'不要掉队呀!'

⑤'不要落后做乌龟呀!'

⑥'我们顶着天啦!'

⑦大家听了,哈哈地笑起来。

⑧在'之'字拐的路上一步一步地上去。向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。

⑨走了半天,忽然前面又走不动了。传来的话说,前面又有一段路在峭壁上,马爬不上去。又等了一个多小时,传下命令来说,就在这里睡,明天一早登山。

⑩就在这里睡觉 怎么行呢 下去到竹林里睡是不可能的。但就在路上睡么 路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了么 而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。

⑾但这是没有办法的,只得裹一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。

⑿半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着颤。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄;冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。不知什么时候又睡着了。

黎明的时候被人推醒,说是准备出发……

9、下列对文章的理解和分析不正确的一项是( )

A、选段中的写包含了两意蕴:一是写“物”写“事”;二是写“人。

B、选段中,作者通过生动细腻的描写了老山高、陡、险的特点。

C、选段记叙了红军在夜间行军,山路上露营,半夜被冻醒,然后又不知不觉睡到天亮的经历

D、第段作者调动了听觉、视觉、嗅觉、触觉等多种感官,对夜里所见所闻进行了多角度的描写。

10、选段中红军翻越老山界时遇到了哪些“难”?

11、简要赏析第(12)段中划线的句子。

天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!

12、结合选段分析作者夜间行军中的表现,体现了红军战士什么样的精神品质?

(二)阅读下面非连续性文本,完成下列各题。

[材料一]

“红色经典”是产生于二十世纪中国的一种特殊文化现象,以反映zhongggcd-领导下的革命斗争为核心,展现zhongggcd-领导下的民族独立解放的历史进程。红色经典之所以在当下受到追捧,是因为它提供了另外一种精神力量。这种精神力量是挫折面前的顽强不屈,是追求真理的视死如归,是集体主义的责任担当。以此为精神内涵,红色经典建立起了一种进取、阳刚、开阔的美学风格。而这种精神力量和美学风格,正是今天这个时代所需要的。

(摘自《红色经典是精神的传导》,有删改)

[材料二]

调查数据显示: 90.89%的青少年学生认为自己对红色经典书籍有所了解,27.3%的 学生认为自己非常了解红色经典。

青少年对红色经典书籍认同度

认同度 能够激励自我克服困难 83.3%

有助于树立三观、确立理想 73.9%

能够忆苦思甜、更珍惜现在生活 52.8%

能以英雄人物为榜样、学习优良品质 17.3%

对自己毫无意义 3.2%

青少年对红色经典认知来源情况

认知来源 影视剧 81.8%

教科书 72.4%

学校活动 58.39%

网络媒体 45.6%

父母、老师、同学的推荐 25.2%

(摘自《青少年红色经典书籍阅读调查及出版建议》,有删改)

[材料三]

海涅说:“思想走在行动之前,就像闪电走在雷鸣之前一样。”从“新文化”运动到“五四”运动再到zhongggcd-的建立,是红色经典《觉醒年代》的叙事线索,而其内在核心则在于思想的力量、觉醒的过程。这也是该剧能脱颖而出的重要原因。《觉醒年代》还塑造了一群个性鲜明的人物。在剧中,不仅正面呈现了陈独秀的革命先锋形象,更还原了他作为“父亲”“同事”的立体性与丰富性。这样的“人设”拉近了领袖型、名流型人物与普通观众的距离,也更为可信可亲。欣赏这样的影视剧,观众能在热血沸腾的历史中审视自己,收获历经坎坷却又一往无前的担当和勇气。

(摘自《火出圈的<觉醒年代),为什么这么好看》,有删改)

13、下列表述与材料不相符的一项是( )

A.“红色经典”这一特殊文化现象的核心是反映zhongggcd-领导下的革命斗争。

B.青少年对红色经典书籍认同度很高,都能发现其对自身的意义。

C.调查数据显示:超过80%的青少年对红色经典的认知来源是影视剧。

D.《觉醒年代》中,陈独秀的人物形象立体丰富、个性鲜明、可信可亲。

14、材料二画横线的句子使用的说明方法是 。

从时代和个人角度看,为什么要传承红色经典 请结合材料和材料三简要回答。

(三)阅读下面的文字,完成各题。

文本一:

北中国

萧红

一早晨起来就落着清雪。在一个灰色的大门洞里,有两个戴着大皮帽子的人,在那里响着大锯。

“扔,扔,扔,扔……”好像唱着歌似的。

不远就有一段树林,沿大道的两旁长着。说是养了一百来年的大树,从祖宗那里继承下来的。将来还要传给第二代、第三代儿孙,最好是永远留传下去,好来证明这门第的久远和光荣。

可是,今年却是这树林的主人自己发的号令,用大锯锯着。

树上的喜鹊窝,新的旧的有许多。树一被伐倒,喜鹊窝也跟着覆到地上,有的跌破了,有的则整个的滚下来,就坐在那亮晶晶的雪上。

一百多棵榆树,现在没几棵了。

上房的门喀喀的响着就开了,老管事的手里拿着一个信封,从台阶上下来,怀怀疑疑,把嘴唇咬着。那两个拉锯的,一看这情景就知道大先生又在里边闹了。

老管事的走进大门洞,把信封拿给他们两个细看。他们都不识字,老管事的也不识字。不过他闭着眼睛也可以背得出来,这样的信,他的主人从生了病的那天就写,一天或是两封三封,或是三封五封。已经写了三个月了。

老管事的把信封头朝下、脚朝上的倒念着:

中华抗日英雄

耿振华吾儿收

父字

全念对了,中间写在红绶上的那一行,他只念了“耿振华收”。一个拉锯的,连忙补添着说:“耿振华吾儿收。”

清雪还照旧的下着,两个拉锯的,又在那里唰唰的工作起来。这样好的木头那里去找去!现在锯了,毁了,劈了烧火了。好像他们自己的命运一样,看了未免有几分悲哀。

“百多棵树,耿大先生想儿子想疯了。”

大少爷一走,开初耿大先生不表示什么意见。他想过了一些时候,就会回来的。自己年轻时,也是那样。孙中山先生革命的时候,还偷偷的加入了革命党呢。只希望他在外边碰了钉子就回来了。

儿子的母亲,一哭哭了三四天,说儿子走的三四天前,她就看出孩子有点不对。眼泡是红的,一定是不忍心走,哭过了的,还有他问过母亲一句话,他说:

“妈,弟弟他们每天应该给两个钟头念中国书。尽念日本书,将来连中国字都不认识了,等哪天咱们把日本人打跑了,还满口日本话,那该多么耻辱。”

妈就说:“什么时候会打跑日本?”

儿子说:“我就要去打日本去了……”

这不明明跟母亲露一个话风吗?可惜当时她不明白,现在她越想越后悔。

儿子一去就是三年,只是到了上海时,有过两封信。以后就音信皆无了。传说就在上海的抗日部队里,当了兵。后来,又说他早就不在上海了,在陕西八路军里边工作。

母亲在这三年中,会说东忘西的,无所因由似的说哭就哭。

可是耿大先生则不然,关于儿子,他一字不提。只是夜里不睡觉,静静的坐着,往往一坐坐个通宵。

他夜里坐了三年,竟把头发坐白了。

大少爷一走,全家都散心了。院墙倒了,用一排麦秆附上;房子漏了雨,拿一块砖头压上。一切的光辉生气随着大少爷的出走失去了。

现在耿大先生早已经病了,有的时候清醒,有的时候则昏昏沉沉的睡着。

今年阴历十二月里,他听到儿子大概是死了的消息。这消息是儿子从前的一个同学那里传出来的。

耿大先生拿起这些日子所有的报纸,看了半夜。直到鸡叫天明,他枕着那些报纸,忽然做了一梦。在梦中,他的儿子并没有死,而是做了抗日英雄,带着千军万马,从中国杀向“满洲国”来了。

耿大先生一梦醒来,从此就病了。

清醒的时候,他就指挥着伐树。

“伐呀,不伐白不伐。”

把树木都锯成短段。

“烧啊!不烧白不烧,留着也是小日本的。”

等他昏迷的时候,他就要笔要墨写信。

只要客人来了,他就说:“你等一等,给我带一封信去。”

家里的人,觉得这是一种可怕的情形。若是来了日本客人,他也把那抗日英雄的信托日本人带去,可就糟了。

所以自从他一发了病,也就被幽禁起来,把他放在花园角上那凉亭子里去了。那花园里素常没有人来,一到了冬天,满园子都是白雪。凉亭里边生了一个炭火盆,他寂寞的时候,就往炭火盆上加炭。

有一天,厨子给老爷送饭的时候,一开门,满屋子的蓝烟。往地上一看,耿大先生就在火盆旁边卧着,一只手按着自己的胸口,好像是在睡觉,又好像还有许多话没有说出来似的。

耿大先生死了。

1941.3.26

(有删改)

文本二:

好的作家在具体的文学创造中,会采用很多策略加强时空叙事的张力和粘合力,使叙事中的时间进程和空间拓展趋于复杂化,丰富文本的审美意蕴,萧红的小说擅于在单一故事情节发展中蕴涵隐性情节,把时代风云变化的隐性情节隐藏在具体平实的小人物日常生活遭遇的表层情节发展中,让表层情节和隐性情节相互渗透,一方面可以更完整地理解表层情节进程中不能得到很好解释的某些因素,另一方而也丰富和拓宽了小说风云变化的时代背景,这样处理不仅能够揭示时代特征,还能巧妙地展现人物的心路历程和作家的主观意图。

(摘编自楚金波《论萧红短篇小说的时空叙事策略》)

16.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.小说中耿少爷走后音信渺茫,连死讯都只是传言,写出了动荡时局中投身抗战的东北青年辗转不定的处境。

B.耿大先生年青时也参加过革命党,小说以此将两代人的青春关联起来,展现了不同时期青年同样的担当精神。

C.小说写耿少爷离家之后家中环境日益破败、人心散了,预示着家庭最终败落的命运和耿大先生的悲剧结局。

D.从“一字不提”,希望他“碰了钉子”,到称儿子为“抗日英雄”,这体现了耿大先生对儿子前后矛盾的态度。

17.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开头---段的场景描写,展现了侵略者占领之下的小城单调压抑的日常生活图景,奠定了全文的情感基调。

B.耿大先生梦见儿子率军归来收复家园的景象,与梦醒后儿子已不在的现实形成强烈反差,强化了故事的悲怆色彩。

C.小说结尾耿大先生被幽禁园中,孤愤难言,他的死是时代的悲剧,也与周围的人求全自保,冷漠疏离有关。

D.小说从当前耿大先生的病写起,以耿家为中心,将家国浮沉、两代人的故事凝聚一处,体现了构思的匠心。

18.小说中“树”多次出现,富有意味。请分析这样写的用意。

19.请从表层情节和隐性情节相互渗透的角度,对画线处耿振华母子的对话进行评析。

(四)阅读下面的文字,完成各题。

战士

孙犁

那年冬天,我住在一个叫石桥的小村子。村子前面有一条河,搭上了一个草桥。天气好的时候,从桥上走过,常看见有些村妇淘菜;有些军队上的小鬼,打破冰层捉小沙鱼,手冻得像胡萝卜,还是兴高采烈地喊着。

这个冬季,我有几次是通过这个小桥,到河对岸镇上,去买猪肉吃。掌柜是一个残疾军人,打伤了右臂和左腿。这铺子,是他几个残疾弟兄合股开的合作社。

第一次,我向他买了一个腰花和一块猪肝。他摆荡着左腿,用左手给我切好了。一般的山里的猪肉是弄得粗糙的,猪很小就杀了,皮上还带着毛,涂上刺眼的颜色,煮的时候不放盐。当我称赞他的肉有味道和干净的时候,他透露聪明的笑着,两排洁白的牙齿,一个嘴角网上翘起来,肉也多给了我一些。第二次,我去是一个雪天,我多烫了一壶小酒。这天,多了一个伙计:伤了胯骨,两条腿都软了。三个人围着火谈起来。

伙计不爱说话。我们说起和他没有关系的话来,他就只是笑笑。有时也插进一两句,就像新开刃的刀子一样。谈到他们受伤,掌柜望着伙计说:

“先还是他把我背到担架上去,我们是一班,我是他的班长。那次追击敌人,我们拼命追,指导员喊,叫防御着身子,我们只是追,不肯放走一个敌人!”

“那样有意思的生活不会有了。”

伙计说了一句,用力吹着火,火照进他的眼,眼珠好像浮在火里。掌柜还是笑着,对伙计说:

“又来了,”他转过头来对我,“他沉不住气哩,同志。那时,我倒下了,他把我往后背了几十步,又赶上去,被最后的一个敌人打穿了胯。他知道现在,还想再干干呢!”

伙计干脆地说:

“怨我们的医道不行么!”

“怎样?”我问他。

“不能换上一副胯骨吗,如能那样,我今天还在队伍里。难道我能剥一辈子猪吗?”

“小心你的眼!”掌柜停止了笑对伙计警戒着,使我吃了一惊。

“他整天焦躁不能上火线,眼睛已经有毛病了。”

我安慰他说,人民和国家记着他的功劳,打走敌人,我们有好日子过。

“什么好的生活比得上冲锋陷阵呢?”他沉默了。

第三次我去,正赶上他两个要去赶集,我已经是熟人了,掌柜的对伏在锅上的一个女人说:

“照顾这位同志吃吧。新出锅的,对不起,我不照应了。”

那个女子个子很矮,衣服上涂着油垢和小孩尿,正在肉皮上抹糖色。我坐在他们的炕上,炕头上睡着一个孩子,放着一个火盆。

女人多话,有些泼。她对我说,她是掌柜的老婆,掌柜的从一百里以外的家里把她接来,她有些抱怨,说他不中用,得她来帮忙。

我对她讲,她丈夫的伤,是天下最大的光荣记号,她应该好好帮他做事。这不是一个十分妥当的女人。临完,她和我搅缠着一毛钱,说我多吃了一毛钱的肉。我没办法,照数给了她,但正色说:

“我不在于这一毛钱,可是我和你丈夫是很好的朋友和同志,他回来,你不要说,你和我因为一毛钱搅缠了半天吧!”这都是一年前的事了。第四次我去,是今年冬季战斗结束以后。一天黄昏,我又去看他们,他们却搬走了,遇见一个村干部,他和我说起了那个伙计,他说:

“那才算个战士!反‘扫荡’开始了,我们的队伍已经准备在附近作战,我派了人去抬他们,因为他们不能上山过岭。那个伙计不走,他对去抬他的民兵们说:你们不配合子弟兵作战吗?民兵们说:配合呀!他大声喊:好!那你们抬我到山头上去吧,我要指挥你们!民兵们都劝他,他说不能因为抬一个残废的人耽误几个有战斗力的,他对民兵们讲:你们不知道我吗?我可以指挥你们!我可以打枪,也可以扔手榴弹,我只是不会跑罢了。民兵们拗他不过,就真的带好一切武器,把他抬到敌人过路的山头上去。你看,结果就打了一个漂亮的伏击战。”

临别他说:

“你要找他们,到城南庄去吧,他们的肉铺比以前红火多了!”

一九四一年于平山

(有删改)

20.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开头描写了抗日根据地石桥村冬季河边村妇淘菜、小战士捉鱼的场景,场面祥和、有趣,富有生活气息,展示了人物活动的具体环境。

B.“一毛钱的搅缠”,刻画了掌柜女人的泼辣和小气,与掌柜形象形成鲜明对比,突出英雄不被理解的苦闷,从侧面表现掌柜一家生活的艰难。

C.小说讲究叙事策略,以“我”为叙述者,巧妙地串联几次对话,将几个不同时空的故事片段链接在一起,叙事灵活自由,节奏明快流畅。

D.小说讲述抗战中几位受伤的“战士”的故事,真实生动地展现了这一特殊群体的精神风貌,讴歌了抗日根据地军民昂扬向上的民族精神。

21.小说中“伙计”的性格有哪些特点?请简要分析。

22.“战士”故事的讲述者最后变为“村干部”,这样处理有什么作用?请简要分析。

答案

1、A 2.C 3.C 4.C 5.(1)表特殊含义 (2)表讽刺和否定 (3)表引用 (4)表特定称谓 (5)表强调 6.B 7.热辣的,湿闷的气息熏染着慵懒的行人 萧瑟的,急促的脚步扰动着城市的角落 凛冽的,狂躁的呼啸打破了四野的沉寂

8.(1) 示例一:胸怀千秋伟业,恰是百年风华 示例二:奋斗百年路,传承红色情

(2)示例:举办“传承红色基因,礼赞百年伟绩”诵读活动;开展“缅怀革命历史,弘扬民族精神”参观活动;开展“传承红色基因,弘扬时代主旋律”红色观影活动;开展“听党课,学党史”学习活动。

(3)示例:李爷爷您好!我是立德中学七年级(1)班的班长,我们班级于本周五下午三点在本班教室召开以“百年伟业,红色传承”为主题的学习活动,想邀请您为同学们讲述“红色故事”,您可以参加吗?

9. D

10. ①行军难:山势高大、险峻、陡峭;②睡觉难:路窄山陡石硬、寒气逼人。

11. 比喻。作用:以“宝石”喻“星星”,生动形象地写出了奇特美丽的高山夜景,烘托出红军战士的乐观主义精神。

12、表现:在又窄又险又不平的山路上,服从命令横着心躺下去,在艰苦的环境中还能享受美景;体现出红军战士不怕困难、不怕牺牲、不畏艰苦的英雄气概和乐观、豪迈的浪漫主义情怀。

13、B 14、列数字

15、①它可以为我们今天今天这个时代所需要的精神力量;

②塑造了一群个性鲜明的人物,拉近了领袖型、名流型人物与普通观众的距离。

16.D

17.C

18.①榆树是家园环境的一部分,具有浓郁的地方特色:(2)养树、惜树象征对家园的热爱,对血脉传承的重视:③伐树隐喻了家庭命运的转折、家败人亡的悲剧:①焚树表现了沦陷区人民不屈的信念和玉石俱焚的决心。

19.示例:

①说弟弟们尽念日本字,隐含了北中国已沦陷的现实,这解释了耿振华离家的原因。②母子间平实的对话,暗示了抗日斗争的艰辛,凸显了坚韧不屈的民族气节。③这样处理反映了作者以小人物的命运表现时代主题的审美追求。

20.B

21.英勇善战。不怕牺牲,追敌受伤;指挥民兵打贏伏击战。义烈不挠。身受重伤,渴望再上战场杀敌报国,生命不息,战斗不止。爱恨分明。枪林弹雨中救助班长,不放走一个敌人。自立自信。受伤后和残疾战友开合作社谋生,相信自己还有能力杀敌。率直急躁。对掌柜言语粗砺,不能上战场急坏了眼睛。

22.【示例】增加叙述视角,扩大了叙述空间,使叙述富于变化,更有张力。进一步强化“战士”英勇善战的一面,使人物形象更丰满立体。增强了故事的传奇色彩,使主题意蕴更丰厚

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读